M理论

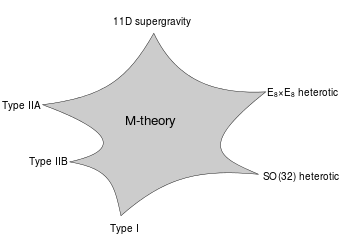

M理论(英语:M-theory)是物理学中将各种相容形式的超弦理论统一起来的理论。此理论最早由美国数学物理学家爱德华·威滕于1995年春季在南加州大学举行的一次弦理论会议中提出。威滕的报告牵起了一股研究弦理论的热潮,被称为第二次超弦革命。

弦理论学者在威滕的报告之前已经识别出五种不同的超弦理论。尽管这些理论看上去似乎非常不一样,但多位物理学家的研究指出这些理论有着微妙且有意义的关系。特别而言,物理学家发现这些看起来相异的理论其实可以透过两种分别称为S对偶和T对偶的数学变换所统合。威滕的猜想有一部份是基于这些对偶的存在,另有一部份则是基于弦理论与11维超重力场论的关系。

尽管尚未发现M理论的完整表述,这种理论应该能够描述叫膜的二维及五维物体,而且也应该能描述低能量下的11维超引力。现今表述M理论的尝试一般都是基于矩阵理论或AdS/CFT对偶。威滕表示根据个人喜好M应该代表Magic(魔术理论)、Mystery(神秘理论)或Membrane(膜理论),但应该要等到理论更基础的表述出现后才能决定这个命名的真正意义[1]。

有关M理论数学架构的研究已经在物理和数学领域产生了多个重要的理论成果。弦理论学界推测,M理论有可能为研发统合所有自然基本力的统一理论提供理论框架。当尝试把M理论与实验联系起来时,弦理论学者一般会专注于使用额外维度紧致化来建构人们所处的四维世界候选模型,但是到目前为止,物理学界还未能证实这些模型是否能产生出人们所能观测到(例如在大型强子对撞机中)的物理现象。

背景[编辑]

量子引力与弦[编辑]

现代物理学中一个最深层问题就是量子引力。现在对引力的理解是来自阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论,是经典物理学框架内的表述。然而,非引力的力则是由量子物理学的框架所描述,这是一套完全不同的表述,用于描述基于概率的物理现象[a]。为了使广义相对论与量子力学原则一致,因此需要一套引力的量子理论[b],但当使用量子理论的平常方式去描述引力时就出现了难题[c]。

弦理论是一种尝试使引力与量子力学一致的理论框架。粒子物理学的类点粒子在弦理论中被一种叫弦的一维物体所取代。弦理论描述弦是如何在空间中传播及与其他弦之间的相互作用。在某一个形式的弦理论中只会有一种弦,看起来可能像普通线的线圈或线段,而且能够以不同的方式振动。一根弦在比弦尺度大得多的距离下看起来就像是普通粒子,而其质量、电荷及其他性质则视乎弦的振动态而定。就这样所有不同的基本粒子都可以被视为振动的弦。弦的其中一个振动态产生引力子,它是一种承载引力的量子力学粒子[d]。

弦理论共有多个形式:I型、IIA型及IIB型,还有杂交弦理论的两味(SO(32)和E8×E8)。这些不同的弦理论让不同型的弦及低能量时所产生的粒子出现不同的对称性。比方说,I型理论包括开弦(有末端的段)和闭弦(形成密闭的圈),但IIA和IIB型则只包括闭弦[2]。这五种理论中的每一种都是由M理论不同的特殊极限个案所产生的。这种理论与它的前身弦理论一样,是引力的量子理论的一个例子。它用量子力学的规则描述了一种像人们所熟悉的引力那样的力[3]。

维度数[编辑]

人们在日常生活中有熟悉的空间三维:长、阔、高。爱因斯坦的广义相对论把时间视作于空间三维同等的维度;时间和空间在广义相对论并不是分开的实体,而是统合成了四维时空。引力现象在这个框架下被视为时空几何的后果[4]。

尽管四维时空能很好地描述宇宙,但是物理学家还是有多个理由去研究其他维度。一些个案中的不同维度数时空模型在数学上比较容易处理,而且能够更好地计算和更易了解整个模型[e]。在凝聚态物理学中也有二维或三维时空能有用地描述现象的情况[5]。最后还有实际上可以超过四维的情况,不过此时额外维度则需要避过观测[6]。

弦理论和M理论的一个显著特征就是需要额外的时空维度,以清除在数学上的矛盾。弦理论中的时空是10维的,而M理论的时空则为11维。为了使用这些理论来描述真实的物理现象,就必需想像这些额外维度不会被实验观测到的情况[7]。

紧致化是物理理论中一种修改维度数的方法[f]。紧致化假设一些额外维度被“卷曲”成圆环状[8]。在这些被卷起的时空趋向于非常小的极限时,就能得有效时空维度数较低的理论。紧致化可以通过考虑多维物件来解释,如橡胶水管。如果从足够距离外看橡胶水管的话,它看起来就只有一维,就是长度。然而,向水管靠近的话,就会发现它的第二维圆周。因此在橡胶水管表面爬行的蚂蚁能以二维方式移动[g]。

对偶[编辑]

从M理论不同极限所得出的理论之间实际上有着非常有意义的关系。这些不同的物理理论间其中一个能够存在的关系叫S对偶。一套理论中的一强相互作用粒子集,在某些个案下可被视为另一套完全不同理论中的一弱相互作用粒子集,这样的一种关系就是S对偶。笼统地来说,强相互作用粒子有着频密的结合和衰变,而弱相互作用粒子则并不经常。结果是I型弦理论在S对偶下与SO(32)杂交弦理论等效。而IIB型弦理论也类似地以S对偶与自身有意义地联系着[10]。

而不同弦理论间的另一种关系就是T对偶。这里要考虑的是在圆环状额外维度中传播的弦。T对偶中在半径为R的圆环中传播的弦与在半径为1/R中环状中传播的弦等效,即是说一种描述中的所有可观测量在对偶描述中都有对应量。例如,弦在圆环中传播时是有动量的,而它可以环绕圆环超过一次。弦环绕圆环的次数叫卷绕数。若一描述中弦的动量为p,卷绕数为n,则在对偶描述中它的动量为n,卷绕数为p。例如,IIA型弦理论在T对偶下与IIB型等效,而杂交弦理论的两个形式也是由T对偶所联系[10]。

“对偶”这个词一般来说指的是两个看起来不一样的物理系统原来是有意义的等效系统。若两种理论由对偶所联系的话,则是指一种理论可以通过某些方式变换成与另一种理论看起来一样的理论。这样就可以说两种理论在变换下互为对偶。换句话来说,两种理论是同一现象的数学上不同的描述而已[11]。

超对称[编辑]

另一种对M理论起到作用的重要物理概念就是超对称。这是一种存在于某些理论中的数学关系,是联系一种叫玻色子的粒子和另一种叫费米子的粒子的。笼统地来说,费米子是构成物质的,而玻色子则是传递相互作用的。在拥有超对称性的理论中,每一种玻色子都有对应的费米子,反之亦然。将超对称性作为局部对称时,所得的量子力学理论会自动包括引力。这样的理论叫超引力理论[12]。

加入了超对称概念的弦理论叫超弦理论。超弦理论有数种不同的形式,全部都归入了M理论的框架。超弦理论在低能量时可用10维时空的超引力估算。类似地,M理论在低能量时则可用11维时空的超引力估算[3]。

膜[编辑]

在弦理论及如超引力理论的相关理论中,膜是一种将点的概念推广到更高维度的物体。比方说,点粒子可被视为零维上的膜,而弦则可被视为一维上的膜。同时,亦可考虑更高维的膜。它们在p维时就叫p膜。膜是动力学物体,因此它们能按照量子力学的规则在时空中传播。它们能够拥有质量及其他属性,例如电荷。p膜所扫出的p+1维体积叫“世界体积”。物理学家很多时候会研究与电磁场相似的场,而电磁场就是膜的世界体积内活动。“膜”一词(brane)是源自于二维的膜(membrane)[13]。

在弦理论中产生基本粒子的基础物体为一维弦。尽管现时对M理论所描述的物理现象仍不是很了解,但是物理学家知道M理论所描述的是二维膜与五维膜。现时对M理论的绝大部份研究都是在尝试能更好地理解这些膜的性质[h]。

历史与发展[编辑]

卡鲁扎-克莱因理论[编辑]

包括阿尔伯特·爱因斯坦和赫尔曼·闵可夫斯基在内的物理学家和数学家在二十世纪初期开拓出使用四维几何来描述物理世界的手段[14]。这些研究的顶点就是爱因斯坦的广义相对论表述,把引力与四维时空的几何联系起来[15]。

广义相对论的成功使得研究人员着手研究用更高的维度几何来解释其他力。西奥多·卡鲁扎于1919年的研究指出,在五维时空中电磁力与引力会统合成一种力[15]。这项研究后来被奥斯卡·克莱因改进,并指出卡鲁扎提出的额外维度能够以半径为10−30公分的环状形式存在[16]。

不论是卡鲁扎-克莱因理论还是爱因斯坦后来的尝试,统一场论的开发从没有完全成功过。失败原因的其中一部份是因为克鲁扎-克莱因理论预测了一种从未见过的粒子,而另一部份则是它不能正确预测电子的质量电荷比。而且开发这些理论的时候,其他物理学家才开始发现量子力学,也就是最终能成功描述像电磁力的已知力的理论,还有到二十世纪中期才被发现的新核力。因此几乎过了五十年,物理学界才重新认真对待额外维度[17]。

超引力的早期研究[编辑]

新的概念和数学工具为广义相对论带来新鲜的见解,亦为1960至70年代带来了现在被称为广义相对论的黄金时代的光景[18]。物理学家在1970年代中开始研究将广义相对论与超对称的高维度理论,也就是所谓的超引力理论[19]。

广义相对论并没有为时空可行的维度数设置极限。虽然它一般是用四维空间表述,但是要以同样的方程式写下任何维度数的引力场也是可能的。由于超引力理论为维度数设置了上限,因此限制较多[12]。维尔纳·纳姆于1978年的研究证明了具一致性的超对称理论的时空维度上限为11维[20]。巴黎高等师范学校的欧仁·克勒默、伯纳德·朱利亚和乔尔·谢克于同年证明了超引力不但允许最高11维,而且实际上维数最多时理论才是最优雅的[21][22]。

不少物理学家最初希望透过紧致化11维超引力,来使得建构四维世界的拟真模型变得可行。他们希望这种模型能为自然的四种基本力提供统一的描述,这四种基本力是电磁力、强和弱核力,以及引力。物理学界对11维超引力的兴趣很快就因为发现了各种问题而衰减。其中一个问题就是物理定律看起来像是会分辨顺时针及逆时针方向,这个现象又叫手征性。爱德华·威滕与其他研究者发现紧致化11维并不能轻易地导出手征性[22]。

由于弦理论能够统合粒子物理学与量子引力,因此不少物理学家在1984年的第一次超弦革命期间都转而研究弦理论。弦理论与超引力理论不同的是,它能够容纳标准模型的手征性,同时又能得出与量子效应一致的引力理论[22]。另一个让物理学家们在1980至90年代对弦理论趋之若鹜的原因就是弦理论具有的高度唯一性。普通的粒子理论要考虑任何的粒子集时,就只需使用能描述该粒子集经典行径的任意拉格朗日量。而弦理论的可能性就窄得多了:截至1990年代为止,弦理论只有五种自洽的形式[22]。

弦理论间的关系[编辑]

尽管自洽的弦理论种类并不多,但是存在不止一种自洽表述这点仍构成一个谜题[22]。然而,当物理学家开始更仔细地检验这些理论时,他们发现这些理论的联系方式是既微妙又有意义的[23]。

克劳斯·蒙托宁(Claus Montonen)与大卫·奥利夫于1970年代末为一些物理理论假设了一个属性[24]。这个假设的深度形式所考虑的是N=4超对称杨米尔斯理论,它所描述的是夸克和胶子相近的粒子,而原子核就是由夸克和胶子所组成的。此理论中粒子间相互作用的强度由一个叫耦合常数的数所量度。蒙托宁与奥利夫的结果(也就是现在的蒙托宁-奥利夫对偶)说明了耦合常数为g的N=4超对称杨米尔斯理论与耦合常数为1/g的同样理论等效。也就是说,一个强相互作用的粒子系统(耦合常数大)在一个弱相互作用的粒子系统(耦合常数小)中有等效描述,反之亦然[25]。

几位物理学家在1990年代将蒙托宁-奥利夫对偶推广成联系不同弦理论的S对偶。阿索克·森曾以四维杂交弦为背景来研究S对偶[26][27]。克里斯·赫尔与保罗·唐森德成功证明了大耦合常数的IIB型弦理论与小耦合常数的同样理论在S对偶下是等效的[28]。理论物理学家们还发现了不同的弦理论是可以用T对偶来联系的。这种对偶意味着在不同时空几何下传播的弦可能在物理学上是等效的[29]。

膜与五膜[编辑]

弦理论延伸了普通的粒子物理学,它将零维的点粒子提升成一维的物体——弦。因此理论物理学家在1980年代末期就很自然地研究起用二维的超膜或更高维度的膜来取代粒子。这些物体早在1962年就已被保罗·狄拉克研究过[30],到了1980年代再有一群为数不多的热心物理学家重新研究它们[22]。

超对称严重地限制了膜维度的可能数。埃里克·伯格雪夫(Eric Bergshoeff)、埃尔金·塞兹金(Ergin Sezgin)及保罗·唐森德于1987年证明了十一维的超引力能容纳二维的膜[31]。这些物体在直觉上看起来就像在十一维时空中传播的纸张或薄膜。迈克尔·达夫、保罗·贺维(Paul Howe)、稻见武夫及凯洛格·斯蒂尔(Kellogg Steele)在这项发现后不久就研究了十一维其中一维卷成环状的紧致化情况[32]。在这个设定中可以设想薄膜包住环状维度。若环状的半径足够小的话,则此膜看起来就跟十维时空的弦一样。达夫与他的研究伙伴实际上亦证明了这种构造所得出的正是IIA型超弦理论的弦[25]。

安德鲁·施特罗明格于1990年发表了相近的结果,指出使用5维的弱相互作用膜来描述10维的强相互作用弦可能可行[33]。物理学家在刚开始时并不能证明这项关系,原因有二。一方面蒙托宁-奥利夫对偶当时仍待证明,另一方面5维膜的量子特性当时在技术上仍然存在不少疑问[34]。上述两项难题的第一项由阿索克·森于1993年解决,他确立了某些物理理论需要同时带电荷和磁荷的物体方能成立,正如蒙托宁和奥利夫在研究中预测的那样[35]。

尽管研究取得了这样的进展,弦与5维膜的间的关系依然是一项假说,这是因为物理学家仍未成功将膜量子化。迈克尔·达夫、拉姆兹·胡里(Ramzi Khuri)、卢建新、鲁本·米纳西安(Ruben Minasian)和他们的研究团队从1991年开始研究弦理论的一种特殊紧殊化,它将10维中的4维卷起来。如果只考虑包围这些额外维度的5维膜的话,则那膜就正如1维弦一样。于是这样的话就能将之前弦与膜间的假说关系简化成弦与弦之间的关系,而后者可被用于测试已经确立的理论技巧[29]。

第二次超弦革命[编辑]

普林斯顿高等研究院的爱德华·威滕在南加州大学1995年的弦理论研讨会中讲话时,提出了一套出人意表的理论,就是全部五种超弦理论实际上都是一种11维时空理论的不同极限个案。威滕的报告将之前关于S对偶、T对偶和弦理论含有二维和五维膜的全部研究成果都绑在一起了[36]。互联网在威滕报告后的数月内出现了数以百计的新论文,确认了膜在新理论中是有着重要角色的[37]。今日这股研究热潮被称为第二次超弦革命[38]。

在威滕报告后其中一项重要的发展就是1996年威滕与弦理论家彼得·霍扎瓦合作的研究[39][40]。威滕与霍扎瓦使用了两个10维边界的分量来研究特殊时空几何上的M理论。他们的研究为M理论的数学架构提供了线索,同时亦建议了如何把M理论与真实世界的物理联系起来[41]。

命名的由来[编辑]

一些物理学家最初指出新理论是膜的基本理论,但是威滕对理论中膜的角色存疑。霍扎瓦与威滕在1996年的一篇论文中写道:

由于那种11维理论是超膜理论,但是仍然有理由去怀疑那个诠释,我们会不负责地叫它作M理论,把M与membranes(膜)的关系留给未来解决[39]。

在没有理解M理论的真正意义和架构的情况下,威滕提议根据个人口味M应该代表Magic(魔术理论)、Mystery(神秘理论)或Membrane(膜理论),而这个命名的真正意义要等到理论更基础的表述出现后才能下决定[1]。

矩阵理论[编辑]

BFSS矩阵理论[编辑]

矩阵在数学上是数字或其他数据的矩形阵列。矩阵理论在物理学上就是将矩阵标记用在数学表述中重要地方的某种物理理论。矩阵模型描述了在量子力学框架下一组矩阵的性质[42][43]。

矩阵理论的一个重要例子就是由汤姆·班克斯、威利·费席勒、史蒂芬·申克尔和李奥纳特·苏士侃于1997年所提出的BFSS矩阵理论。这套理论描述了一组9个大型矩阵的性质。他们在论文中除了展示其他证明,还成功证明了11维超重力描述了这套矩阵理论的低能量极限。这些计算引导了他们提出BFSS矩阵理论与M理论完全等价。因此可以使用BFSS矩阵理论作为正确M理论表述的原型,以及在相对简单的设定下研究M理论特性的工具[42]。

非交换几何学[编辑]

在几何学中引入座标一般都是有用的。例如,为了研究欧几里得平面上的几何,可以把平面上的所有点与一对轴之间的距离定义为坐标x和y。由于点的坐标在普通几何中是一对数字,因此可以把它们相乘,而两个座标的相乘结果并不取决于相乘的顺序。那就是xy=yx。乘法的这种性质叫交换律,而几何学与坐标的交换代数这个关系是大部份现代几何学的起点[44]。

非交换几何学是一门尝试归纳这个情况的数学分科。这门学科改为考虑乘法不遵从交换律的数字相近物件(也就是说xy不一定等于yx的物件),例如矩阵,而不使用普通数字。这门学科的研究者想像这些非交换物件是一些更通用化“空间”概念中的坐标,然后利用与普通几何学间的对比来证明这些通用空间中的定理[45]。

阿兰·科纳、迈克尔·R·道格拉斯和阿尔伯特·施瓦茨在1998年发表的论文中指出矩阵理论的某些方面是由非交换量子场论所描述,那套特殊理论中的空间坐标是不符合交换性质的[43]。它一方面确立了矩阵理论和M理论之间的联系,另一方面也确立了矩阵理论和非交换几何学的联系。这很快就导致了非交换几何学和其他各种物理理论间的重要联系相继被发现[46][47]。

AdS/CFT对偶[编辑]

概述[编辑]

一些物体具有时间空间范围,如电磁场等,而应用在这些物体上的量子力学就是量子场论[i]。量子场论是粒子物理学研究基本粒子的基础理论,而其中这些粒子是由基本场的激发所描述。而凝聚态物理学也会使用量子场论来模拟类似于粒子的准粒子[j]。

物理学家们可以透过反德西特/共形场论(AdS/CFT)对偶来表述M理论及研究其性质。AdS/CFT对偶由胡安·马尔达西那于1997年末提出,这项理论结果意味着在某些个案中M理论是等同于一种量子场论[48]。AdS/CFT对偶除了为数学家和物理学家就弦和M理论的数学结构提供了启发之外,它还为解决在传统计算技巧无效区间中的量子场论提供了多方面的线索[49]。

在AdS/CFT对偶中,时空的几何是由爱因斯坦场方程中某些叫反德西特空间的真空解所描述[50]。非常基本地来说,反德西特空间是一个数学模型,其中点与点间的距离概念(度规),与日常欧几里德几何中的距离概念不一样。反德西特空间与双曲空间有着密切的关系,而双曲空间可用左图的圆盘表示[51]。左图为由三角形和正方形所组成的密铺。用某种方式可以为点间的距离下定义,使得所有三角形和正方形都是一样大小的,并且圆周的外边界与其内部任一点的距离为无限[52]。

现在想像一叠双曲圆盘,其中每一片圆盘代表某时间的宇宙态。而由此形成的几何物体就是反德西特空间[51]。它看起来像实心的圆柱体,其中每一片截面都是双曲圆盘。右图中时间以垂直方向行进。这圆柱体的表面在AdS/CFT对偶中有着重要的角色。反德西特空间跟双曲圆盘一样,它的弯曲方式使得内部任何一点与边界面的距离为无限远[52]。

这样的结构虽然描述了只有二维空间加一维时间的假想宇宙,但还是可推广至适用于任何维数。双曲空间实际上是可以超过二维的,把这些双曲空间“叠起来”就能形成反德特空间的高维度模型[51]。

反德西特空间的重要特点在于其边界(三维德西特空间的边界看起来像圆柱体)。这种边界有一个特性,就是在任何点的局部范围都和闵考斯基时空很像,而闵考斯基时空就是非重力物理所用的时空模型[53]。因此可以构建一套“时空”由反德西特空间边界提供的辅助理论。而这项观察正是AdS/CFT对偶的起点,因为AdS/CFT对偶把反德西特空间的边界视为共形场论的“时空”。对偶主张共形场论相等于反德西特空间主体的重力理论,也就是说两者可以像有“字典”的那样将计算互相翻译。一套理论中的每一件实体在另一套理论中都有对应的实体。比方说,重力理论中的单一粒子可能对应边界理论中的某粒子集。此外,两套理论的量化预测也是一致的,例如说重力理论中两个粒子碰撞的概率是40%,那么共形场论的对应粒子集碰撞概率也会是40%[54]。

六维(2,0)超共形场论[编辑]

AdS/CFT对偶其中一项特别的实践指出,积空间上AdS7×S4的M理论等同于6维边界上所谓的(2,0)理论[48]。这里“(2,0)”指的是理论中出现的特定超对称。在这个例子中,重力理论的时空实际上为7维(因此标记为AdS7),以及额外4维的“紧致”维度(由S4表示)。由于时空在现实世界中是4维的,最少在宏观上是这样的,因此对偶的这个形式并不能作为重力的现实模型。同样道理,由于对偶另一边的理论所描述的是6维世界,因此不能作为任何现实世界系统的可行模型[k]。

然而,物理学家们已经证实(2,0)理论对研究量子场论的一般性质有重要作用。这套理论确实包括了不少数学上有趣的有效场论,而且引出了联系这些场论的新对偶。例如,路易斯·阿尔达伊(Luis Alday)、大卫·格约托和立川裕二(Yuji Tachikawa)证明了把曲面上理论紧致化后,得出的是一种4维量子场论,而且还找到一种联系这套理论的物理和某些与曲面本身有关的物理概念的对偶,叫AGT对偶[55]。理论学者们最近把这些概念开拓至研究以紧致化降至3维的理论[56]。

(2,0)理论除了在量子场论的应用之外,它还在纯粹数学中衍生出重要结果。例如,威滕使用(2,0)理论的存在性来为数学中一种叫几何朗兰兹纲领的假想关系作出“物理”解释[57]。威滕在后续的研究中证明了(2,0)理论可用于理解一种叫霍瓦诺夫同调的数学概念[58]。霍瓦诺夫同调由米哈伊尔·霍瓦诺夫于2000年前后开发,是纽结理论的工具,纽结理论是研究各种不同纽结形状并将之分类的数学分科[59]。数学上(2,0)理论的另一种应用则是大卫·格约托、葛雷格·穆尔和安德鲁·奈茨克(Andrew Neitzke)的研究,使用物理概念来推导出超凯勒几何内的新成果[60]。

ABJM超共形场论[编辑]

AdS/CFT对称的另一项实践,就是指出AdS4×S7等同于3维上一种叫ABJM理论的量子场论。在这个形式的对偶中,M理论中其中7维卷了起来,馀下非紧致化的4维。由于人们所处的宇宙的时空为4维,所以这个形式的对偶给出了某程度上较真实的重力描述[61]。

在这个形式的对偶中出现的ABJM理论还有其他各种有趣的理由。由奥弗尔·阿哈罗尼(Ofer Aharony)、奥朗·伯格曼(Oren Bergman)、丹尼尔·贾弗里斯(Daniel Jafferis)和胡安·马尔达西那开拓的ABJM理论,与另一种量子场论 陈-西蒙斯理论有着密切的关系。后者因其与纽结理论而被威滕于1980年末推广开来[62]。除此之外,ABJM理论还被用于解决凝聚态物理学难题用的半现实模型[61]。

唯象学[编辑]

概述[编辑]

M理论除了是一门吸引了巨大研究兴趣的理论学科,还为真实世界物理模型的构筑提供了结合广义相对论和粒子物理学标准模型的框架。唯象学是物理学家利用较理论化的概念来构建真实自然模型的理论物理学分科。而弦唯象学则是弦理论中尝试构建出基于弦和M理论的现实粒子物理模型的部份[63]。

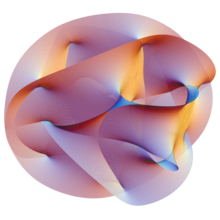

这些模型一般都是基于紧致化[l]。物理学家们以弦或M理论的10或11维空间为出发点,假定出额外维度的形状。他们能透过所选取的大概形状,构建出与粒子物理学标准模型粗略相近的模型,模型里面还包括着未被发现的粒子[64],这些粒子一般都是与已知类似的粒子的超对称伴子。其中一种从弦理论中推导出现实物理的常用方法就是以10维杂交理论为起点,并假设其6维额外维度的形状类似于6维的卡拉比-丘流形。它是一种特殊的几何形体,以数学家欧金尼奥·卡拉比和丘成桐命名[65]。卡拉比-丘流形为从弦理论中提取现实物理提供了不少途径。其他相近的方法可用于以M理论来构建出能某程度重现4维世界物理的模型[66]。

一方面是因为理论和数学上的难点,而另一方面则是因为测试这些理论所需的实验温度极高(比可预见的将来中技术上可行的还要高),所以现时并没有实验证据能一致地指出这些模型中的任一种是自然基础的正确描述。因此引起了社群中的一部份人批评这种统一手法,以及质疑继续研究这种难题的价值[67]。

G2流形的紧致化[编辑]

理论学者研究弦唯象学的另一手法,就是假设M理论7维额外维度的形状与G2流形相似。这是一种由牛津大学数学家多米尼克·乔伊斯所构建的特殊7维形体[68]。由于现时在数学上对G2流形的理解仍然很有限,因此物理学家要充份地开发这种弦唯象学的手法很有难度[69]。

比方说,数学家和物理学家常常对空间假设一项叫“光滑”的数学特性,但如果想从G2流形中得出4维世界的物理就不能假设这特性存在。另一个难题就是G2流形并不是复流形,因此物理学家在此不能使用数学分科复分析的工具。还有决定性的难题是G2流形在存在性、唯一性和性质上都有不少的未决问题,而且数学家还没有一套对这种流形的系统性搜寻方式[69]。

杂交M理论[编辑]

由于G2流形[69]有着不少的难点,因此尝试以M理论来构建现实物理理论时,主要都是用11维时空紧致化这种较直接的方式。威滕、霍扎瓦、伯特·奥夫拉特及其他研究者开发了一种叫杂M交理论的方法。这个方法把M理论11维中的其中1维想像成环状。若环状很小的话,则时空实际上变成了10维。然后就可以假设10维中的6维形成了卡拉比-丘流形。若这个卡拉比-丘流形也被视为微小的话,则所得的理论为4维[69]。

杂交M理论已被用于构建膜宇宙学的模型,其中可观测宇宙被视为存在于高维度环绕空间的一张膜上。它还衍生出不需要依赖宇宙暴涨理论的另类早期宇宙理论[69]。

参考资料[编辑]

注释[编辑]

- ^ 量子物理学的基础入门见于Griffiths 2004。

- ^ 引力的量子力学描述的必要性是源于经典系统不能够与量子系统一致耦合的这一点。详见Wald 1984,第382页。

- ^ 从技术性的观点来看,用这种方法的难题是所得的理论并不具有可重整性,因此不能用于计算有意义的物理预测值。这个问题的讨论见于Zee 2010,第72页。

- ^ 弦理论的普及入门见于Greene 2000。

- ^ 例如在AdS/CFT对偶的情况下,理论家们时常会用不具物理意义的维度数来表述和研究引力。

- ^ 另一种修改维度数的方法就是维度减化。

- ^ 这样的类比亦见于其他书籍,例如Greene 2000,第186页。

- ^ 例子见于“六维(2,0)超共形场论”及“ABJM超共形场论”二节。

- ^ 量子场论的标准教科书为Peskin & Schroeder 1995。

- ^ 量子场论的凝聚态应用入门详见于Zee 2010。

- ^ (2,0)理论的综述详见于Moore 2002。

- ^ 也可以透过膜世界方案从弦理论中得出现实世界的物理。见Randall & Sundrum 1999。

资料来源[编辑]

- ^ 1.0 1.1 Duff 1996,sec 1.

- ^ Zwiebach 2009,第324页.

- ^ 3.0 3.1 Becker, Becker & Schwarz 2007,第12页.

- ^ Wald 1984.

- ^ Zee 2010,Part V and VI.

- ^ Zwiebach 2009,第9页.

- ^ Zwiebach 2009,第6页.

- ^ Yau & Nadis 2010,Ch. 6.

- ^ Becker, Becker & Schwarz 2007,第339-347页.

- ^ 10.0 10.1 Becker, Becker & Schwarz 2007.

- ^ Zwiebach 2009,第376页.

- ^ 12.0 12.1 Duff 1998,第64页.

- ^ Moore 2005.

- ^ Yau & Nadis 2010,第9页.

- ^ 15.0 15.1 Yau & Nadis 2010,第10页.

- ^ Yau & Nadis 2010,第12页.

- ^ Yau & Nadis 2010,第13页.

- ^ Wald 1984,第3页.

- ^ van Nieuwenhuizen 1981.

- ^ Nahm 1978.

- ^ Cremmer, Julia & Scherk 1978.

- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 Duff 1998,第65页.

- ^ Duff 1998.

- ^ Montonen & Olive 1977.

- ^ 25.0 25.1 Duff 1998,第66页.

- ^ Sen 1994a.

- ^ Sen 1994b.

- ^ Hull & Townsend 1995.

- ^ 29.0 29.1 Duff 1998,第67页.

- ^ Dirac 1962.

- ^ Bergshoeff, Sezgin & Townsend 1987.

- ^ Duff et al. 1987.

- ^ Strominger 1990.

- ^ Duff 1998,第66-67页.

- ^ Sen 1993.

- ^ Witten 1995.

- ^ Duff 1998,第67-68页.

- ^ Becker, Becker & Schwarz 2007,第296页.

- ^ 39.0 39.1 Hořava & Witten 1996a.

- ^ Hořava & Witten 1996b.

- ^ Duff 1998,第68页.

- ^ 42.0 42.1 Banks et al. 1997.

- ^ 43.0 43.1 Connes, Douglas & Schwarz 1998.

- ^ Connes 1994,第1页.

- ^ Connes 1994.

- ^ Nekrasov & Schwarz 1998.

- ^ Seiberg & Witten 1999.

- ^ 48.0 48.1 Maldacena 1998.

- ^ Klebanov & Maldacena 2009.

- ^ Klebanov & Maldacena 2009,第28页.

- ^ 51.0 51.1 51.2 Maldacena 2005,第60页.

- ^ 52.0 52.1 Maldacena 2005,第61页.

- ^ Zwiebach 2009,第552页.

- ^ Maldacena,第61-62页.

- ^ Alday, Gaiotto & Tachikawa 2010.

- ^ Dimofte, Gaiotto & Gukov 2010.

- ^ Witten 2009.

- ^ Witten 2012.

- ^ Khovanov 2000.

- ^ Gaiotto, Moore & Neitzke 2013.

- ^ 61.0 61.1 Aharony et al. 2008.

- ^ Witten 1989.

- ^ Dine 2000.

- ^ Candelas et al. 1985.

- ^ Yau & Nadis 2010,第ix页.

- ^ Yau & Nadis 2010,第147-150页.

- ^ Woit 2006.

- ^ Yau & Nadis 2010,第149页.

- ^ 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 Yau & Nadis 2010,第150页.

参考文献[编辑]

- Aharony, Ofer; Bergman, Oren; Jafferis, Daniel Louis; Maldacena, Juan. N=6 superconformal Chern-Simons-matter theories, M2-branes and their gravity duals. Journal of High Energy Physics. 2008, 2008 (10): 091. Bibcode:2008JHEP...10..091A. arXiv:0806.1218

. doi:10.1088/1126-6708/2008/10/091.

. doi:10.1088/1126-6708/2008/10/091. - Alday, Luis; Gaiotto, Davide; Tachikawa, Yuji. Liouville correlation functions from four-dimensional gauge theories. Letters in Mathematical Physics. 2010, 91 (2): 167–197. Bibcode:2010LMaPh..91..167A. arXiv:0906.3219

. doi:10.1007/s11005-010-0369-5.

. doi:10.1007/s11005-010-0369-5. - Banks, Tom; Fischler, Willy; Schenker, Stephen; Susskind, Leonard. M theory as a matrix model: A conjecture. Physical Review D. 1997, 55 (8): 5112. Bibcode:1997PhRvD..55.5112B. arXiv:hep-th/9610043

. doi:10.1103/physrevd.55.5112.

. doi:10.1103/physrevd.55.5112. - Becker, Katrin; Becker, Melanie; Schwarz, John. String theory and M-theory: A modern introduction. Cambridge University Press. 2007. ISBN 978-0-521-86069-7.

- Bergshoeff, Eric; Sezgin, Ergin; Townsend, Paul. Supermembranes and eleven-dimensional supergravity. Physics Letters B. 1987, 189 (1): 75–78. Bibcode:1987PhLB..189...75B. doi:10.1016/0370-2693(87)91272-X.

- Candelas, Philip; Horowitz, Gary; Strominger, Andrew; Witten, Edward. Vacuum configurations for superstrings. Nuclear Physics B. 1985, 258: 46–74. Bibcode:1985NuPhB.258...46C. doi:10.1016/0550-3213(85)90602-9.

- Connes, Alain. Noncommutative Geometry. Academic Press. 1994. ISBN 978-0-12-185860-5.

- Connes, Alain; Douglas, Michael; Schwarz, Albert. Noncommutative geometry and matrix theory. Journal of High Energy Physics. 1998, 19981 (2): 003. Bibcode:1998JHEP...02..003C. arXiv:hep-th/9711162

. doi:10.1088/1126-6708/1998/02/003.

. doi:10.1088/1126-6708/1998/02/003. - Cremmer, Eugene; Julia, Bernard; Scherk, Joel. Supergravity theory in eleven dimensions. Physics Letters B. 1978, 76 (4): 409–412. Bibcode:1978PhLB...76..409C. doi:10.1016/0370-2693(78)90894-8.

- Dimofte, Tudor; Gaiotto, Davide; Gukov, Sergei. Gauge theories labelled by three-manifolds. Communications in Mathematical Physics. 2010, 325 (2): 367–419. Bibcode:2014CMaPh.325..367D. doi:10.1007/s00220-013-1863-2.

- Dine, Michael. TASI Lectures on M Theory Phenomenology. 2000. arXiv:hep-th/0003175

.

. - Dirac, Paul. An extensible model of the electron. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences. 1962, 268 (1332): 57–67. Bibcode:1962RSPSA.268...57D. doi:10.1098/rspa.1962.0124.

- Duff, Michael. M-theory (the theory formerly known as strings). International Journal of Modern Physics A. 1996, 11 (32): 6523–41. Bibcode:1996IJMPA..11.5623D. arXiv:hep-th/9608117

. doi:10.1142/S0217751X96002583.

. doi:10.1142/S0217751X96002583. - Duff, Michael. The theory formerly known as strings. Scientific American. 1998, 278 (2): 64–9. doi:10.1038/scientificamerican0298-64.

- Duff, Michael; Howe, Paul; Inami, Takeo; Stelle, Kellogg. Superstrings in D=10 from supermembranes in D=11. Nuclear Physics B. 1987, 191 (1): 70–74. Bibcode:1987PhLB..191...70D. doi:10.1016/0370-2693(87)91323-2.

- Gaiotto, Davide; Moore, Gregory; Neitzke, Andrew. Wall-crossing, Hitchin systems, and the WKB approximation. Advances in Mathematics. 2013, 2341: 239–403. arXiv:0907.3987

. doi:10.1016/j.aim.2012.09.027.

. doi:10.1016/j.aim.2012.09.027. - Greene, Brian. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. Random House. 2000. ISBN 978-0-9650888-0-0.

- Griffiths, David. Introduction to Quantum Mechanics. Pearson Prentice Hall. 2004. ISBN 978-0-13-111892-8.

- Hořava, Petr; Witten, Edward. Heterotic and Type I string dynamics from eleven dimensions. Nuclear Physics B. 1996a, 460 (3): 506–524. Bibcode:1996NuPhB.460..506H. arXiv:hep-th/9510209

. doi:10.1016/0550-3213(95)00621-4.

. doi:10.1016/0550-3213(95)00621-4. - Hořava, Petr; Witten, Edward. Eleven dimensional supergravity on a manifold with boundary. Nuclear Physics B. 1996b, 475 (1): 94–114. Bibcode:1996NuPhB.475...94H. arXiv:hep-th/9603142

. doi:10.1016/0550-3213(96)00308-2.

. doi:10.1016/0550-3213(96)00308-2. - Hull, Chris; Townsend, Paul. Unity of superstring dualities. Nuclear Physics B. 1995, 4381 (1): 109–137. Bibcode:1995NuPhB.438..109H. arXiv:hep-th/9410167

. doi:10.1016/0550-3213(94)00559-W.

. doi:10.1016/0550-3213(94)00559-W. - Khovanov, Mikhail. A categorification of the Jones polynomial. Duke Mathematical Journal. 2000, 1011 (3): 359–426. doi:10.1215/S0012-7094-00-10131-7.

- Klebanov, Igor; Maldacena, Juan. Solving Quantum Field Theories via Curved Spacetimes (PDF). Physics Today. 2009, 62: 28 [May 2013]. Bibcode:2009PhT....62a..28K. doi:10.1063/1.3074260. (原始内容 (PDF)存档于2010-06-10).

- Maldacena, Juan. The Large N limit of superconformal field theories and supergravity. Advances in Theoretical and Mathematical Physics. 1998, 2: 231–252. Bibcode:1998AdTMP...2..231M. arXiv:hep-th/9711200

. doi:10.1063/1.59653.

. doi:10.1063/1.59653. - Maldacena, Juan. The Illusion of Gravity (PDF). Scientific American. 2005, 293 (5): 56–63 [July 2013]. Bibcode:2005SciAm.293e..56M. PMID 16318027. doi:10.1038/scientificamerican1105-56. (原始内容 (PDF)存档于2013-11-10).

- Montonen, Claus; Olive, David. Magnetic monopoles as gauge particles?. Physics Letters B. 1977, 72 (1): 117–120. Bibcode:1977PhLB...72..117M. doi:10.1016/0370-2693(77)90076-4.

- Moore, Gregory. What is ... a Brane? (PDF). Notices of the AMS. 2005, 52: 214 [June 2013]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-19).

- Moore, Gregory. Lecture Notes for Felix Klein Lectures (PDF). 2012 [2013-08-14]. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-06).

- Nahm, Walter. Supersymmetries and their representations. Nuclear Physics B. 1978, 135 (1): 149–166. Bibcode:1978NuPhB.135..149N. doi:10.1016/0550-3213(78)90218-3.

- Nekrasov, Nikita; Schwarz, Albert. Instantons on noncommutative R4 and (2,0) superconformal six dimensional theory. Communications in Mathematical Physics. 1998, 198 (3): 689–703. Bibcode:1998CMaPh.198..689N. arXiv:hep-th/9802068

. doi:10.1007/s002200050490.

. doi:10.1007/s002200050490. - Peskin, Michael; Schroeder, Daniel. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. 1995. ISBN 978-0-201-50397-5.

- Randall, Lisa; Sundrum, Raman. An alternative to compactification. Physical Review Letters. 1999, 83 (23): 4690. Bibcode:1999PhRvL..83.4690R. arXiv:hep-th/9906064

. doi:10.1103/PhysRevLett.83.4690.

. doi:10.1103/PhysRevLett.83.4690. - Seiberg, Nathan; Witten, Edward. String Theory and Noncommutative Geometry. Journal of High Energy Physics. 1999, 1999 (9): 032. Bibcode:1999JHEP...09..032S. arXiv:hep-th/9908142

. doi:10.1088/1126-6708/1999/09/032.

. doi:10.1088/1126-6708/1999/09/032. - Sen, Ashoke. Electric-magnetic duality in string theory. Nuclear Physics B. 1993, 404 (1): 109–126. Bibcode:1993NuPhB.404..109S. arXiv:hep-th/9207053

. doi:10.1016/0550-3213(93)90475-5.

. doi:10.1016/0550-3213(93)90475-5. - Sen, Ashoke. Strong-weak coupling duality in four-dimensional string theory. International Journal of Modern Physics A. 1994a, 9 (21): 3707–3750. Bibcode:1994IJMPA...9.3707S. arXiv:hep-th/9402002

. doi:10.1142/S0217751X94001497.

. doi:10.1142/S0217751X94001497. - Sen, Ashoke. Dyon-monopole bound states, self-dual harmonic forms on the multi-monopole moduli space, and SL(2,Z) invariance in string theory. Physics Letters B. 1994b, 329 (2): 217–221. Bibcode:1994PhLB..329..217S. arXiv:hep-th/9402032

. doi:10.1016/0370-2693(94)90763-3.

. doi:10.1016/0370-2693(94)90763-3. - Strominger, Andrew. Heterotic solitons. Nuclear Physics B. 1990, 343 (1): 167–184. Bibcode:1990NuPhB.343..167S. doi:10.1016/0550-3213(90)90599-9.

- van Nieuwenhuizen, Peter. Supergravity. Physics Reports. 1981, 68 (4): 189–398. Bibcode:1981PhR....68..189V. doi:10.1016/0370-1573(81)90157-5.

- Wald, Robert. General Relativity. University of Chicago Press. 1984. ISBN 978-0-226-87033-5.

- Witten, Edward. Quantum Field Theory and the Jones Polynomial. Communications in Mathematical Physics. 1989, 121 (3): 351–399. Bibcode:1989CMaPh.121..351W. MR 0990772. doi:10.1007/BF01217730.

- Witten, Edward. String theory dynamics in various dimensions. Nuclear Physics B. 1995, 443 (1): 85–126. Bibcode:1995NuPhB.443...85W. arXiv:hep-th/9503124

. doi:10.1016/0550-3213(95)00158-O.

. doi:10.1016/0550-3213(95)00158-O. - Witten, Edward. Geometric Langlands from six dimensions. 2009. arXiv:0905.2720

[hep-th].

[hep-th]. - Witten, Edward. Fivebranes and knots. Quantum Topology. 2012, 3 (1): 1–137. doi:10.4171/QT/26.

- Woit, Peter. Not Even Wrong: The Failure of String Theory and the Search for Unity in Physical Law. Basic Books. 2006: 105. ISBN 0-465-09275-6.

- Yau, Shing-Tung; Nadis, Steve. The Shape of Inner Space: String Theory and the Geometry of the Universe's Hidden Dimensions. Basic Books. 2010. ISBN 978-0-465-02023-2.

- Zee, Anthony. Quantum Field Theory in a Nutshell 2nd. Princeton University Press. 2010. ISBN 978-0-691-14034-6.

- Zwiebach, Barton. A First Course in String Theory. Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-88032-9.

参阅[编辑]

外部链接[编辑]

- Superstringtheory.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) – The "Official String Theory Web Site", created by Patricia Schwarz. References on string theory and M-theory for the layperson and expert.

- Not Even Wrong (页面存档备份,存于互联网档案馆) – Peter Woit's blog on physics in general, and string theory in particular.

通俗文化[编辑]

- bbc-horizon: parallel-uni (页面存档备份,存于互联网档案馆) – 2002 feature documentary by BBC Horizon, episode Parallel Universes focus on history and emergence of M-theory, and scientists involved.

- pbs.org-nova: elegant-uni (页面存档备份,存于互联网档案馆) – 2003 Emmy Award-winning, three-hour miniseries by Nova with Brian Greene, adapted from his The Elegant Universe (original PBS broadcast dates: October 28, 8–10 p.m. and November 4, 8–9 p.m., 2003).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|