新國家 (葡萄牙)

| 葡萄牙共和國 República Portuguesa | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1933年—1974年 | |||||||||

| |||||||||

| 首都 | 里斯本 | ||||||||

| 常用語言 | 葡萄牙語 | ||||||||

| 宗教 | 羅馬天主教 | ||||||||

| 政府 | 單一制一黨制社團主義獨裁共和國 | ||||||||

| 總統 | |||||||||

• 1926–1951 | 安東尼奧·奧斯卡·德·弗拉戈索·卡爾莫納 | ||||||||

• 1951–1958 | 法蘭西斯科·克拉維羅·盧比斯 | ||||||||

• 1958–1974 | 阿梅里科·湯馬士 | ||||||||

| 總理 | |||||||||

• 1932–1968 | 安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查 | ||||||||

• 1968–1974 | 馬爾塞洛·達斯內維斯·阿爾維斯·卡丹奴 | ||||||||

| 立法機構 | |||||||||

• 協商院 | 葡萄牙諮政院 | ||||||||

• 立法院 | 國民議會 | ||||||||

| 歷史 | |||||||||

• 宣告成立 | 1933年3月19日 | ||||||||

• 加入聯合國 | 1955年12月14日 | ||||||||

• 康乃馨革命 | 1974年4月25日 | ||||||||

| 面積 | |||||||||

| 1940 | 2,168,071平方公里 | ||||||||

| 1970 | 2,168,071平方公里 | ||||||||

| 人口 | |||||||||

• 1940 | 17,103,404 | ||||||||

• 1970 | 22,521,010 | ||||||||

| 貨幣 | 士姑度 | ||||||||

| |||||||||

| 葡萄牙歷史 |

|---|

|

| 歷史系列條目 |

| 葡萄牙歷史年表 |

葡萄牙第二共和國(葡萄牙語:Segundo República Portuguesa),通稱新國家(Estado Novo,葡萄牙語發音:[ɨʃˈtaðu ˈnovu]),是1933年至1974年間統治葡萄牙的社團主義獨裁政府,由於1926年發動國民革命推翻第一共和的臨時軍政府所演變而來;後者在史學上有時會被歸為第二共和的一部份。

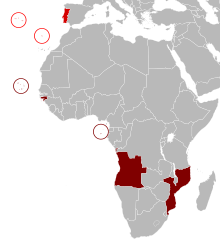

第二共和長期由安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查把持執政,其於1968年因病退休之前長期出任總理一職。其人深受獨裁主義、民族主義、保守主義及社團主義所影響,極度反對共產主義、社會主義、無政府主義、自由主義和反殖民主義[a],其天主教信仰亦虔誠,並因此致力捍衛宗教價值。薩拉查同時為殖民主義的忠實信徒,認為葡萄牙乃多發性洲際主義學說下的跨洲大國,海外殖民地是葡萄牙本土的延伸,而葡萄牙本土則被認為是非洲和亞洲屬地的海外社會的文明和穩定的源泉。故此,在同期歐洲殖民大國已順應獨立自決大潮的背景下,他仍堅持力保每一寸殖民地土地,試圖永續維持總面積達2,168,071平方公里(837,097平方英里)的百年殖民帝國[3]。

縱使第二共和終結了共和革命推翻皇室以來,獨裁貪腐的第一共和動盪時期,並為葡萄牙奠定穩定政局基礎及帶來長足經濟發展[4],但自二戰後起薩拉查的社團主義經濟模式已慢慢開始變得過時,逐漸阻礙了葡萄牙的經濟現代化,加上他極端保守的宗教主義、威權主義及對殖民的堅持亦招致國際社會的詬病。儘管如此,葡萄牙第二共和仍是歐洲存在時間最長的獨裁政權之一。

1974年4月25日,葡萄牙左翼軍人組織武裝部隊運動與民間改革派勢力聯手,於里斯本發動康乃馨革命並推翻了第二共和,隨着一段短暫的過渡軍政府託管後,葡萄牙正式開始自由民主化並發展成為今日體制。

序幕[編輯]

葡萄牙國王嘉路士一世確認了19世紀的殖民條約,穩定了葡屬非洲的局勢。然而,這些協議在葡萄牙不受歡迎,被認為是賣國條約。此外,葡萄牙兩次被宣佈破產——第一次是在1892年6月14日,第二次是在1902年5月10日——造成了工業騷亂、社會主義和共和主義的對抗,以及媒體對君主制的批評。卡路士的回應是任命約翰·佛朗哥為首相,隨後接受解散議會。1908年,嘉路士一世在里斯本被暗殺。葡萄牙君主制一直持續到1910年,經過10月5日革命,君主制被推翻,葡萄牙宣佈為共和國。1910年,葡萄牙君主政體被推翻,導致了葡萄牙第一共和國為維持議會民主而進行的16年鬥爭。

1926年5月28日的政變,即「國民革命」(葡萄牙語:Revolução Nacional),是一場軍事行動,結束了混亂的葡萄牙第一共和國,並開啟了「全國獨裁」(葡萄牙語:Ditadura Nacional),後改為新國家政體。

隨着法西斯組織在許多國家(如意大利法西斯主義和國家社會主義)作為共產主義意識形態的對手而流行和廣泛支持,安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查發展了可以被描述為右傾社團主義的新國家政體。他的政權的基礎是穩定的,這與第一共和國的不穩定環境形成了直接對比。

根據一些葡萄牙學者如雅伊梅·諾蓋拉·便度[5]和魯伊·拉莫斯(Rui Ramos)[6]的說法,他早期的改革和政策改變了整個國家,因為在葡萄牙第一個共和國的政治不穩定和金融混亂之後,他的政策穩定了政治和金融,進而允許社會秩序和經濟增長。相比於沒有建立公共秩序的第一共和國,這對大多數人來說是一個令人印象深刻的突破;此時,薩拉查的人氣達到了頂峰。葡萄牙的這一蛻變在當時被稱為「薩拉查的教訓」。薩拉查的計劃反對共產主義、社會主義和自由主義。其政策是親天主教的、保守的和民族主義的。他的政策設想葡萄牙作為一個多大陸帝國的永久存在,財政自治和政治獨立於支配的超級大國,並成為非洲和亞洲屬地的海外社會的文明和穩定的源泉。

政權[編輯]

新國家政權將其政治哲學建立在對天主教社會主義學說的嚴密解讀上,很像奧地利恩格爾伯特·陶爾斐斯的政權。[7]這種被稱為社團主義的經濟體系,是基於對羅馬教皇通諭《新事》(良十三世, 1891年)[8]和《四十週年》(庇護十一世, 1931年)[8]的類似解釋,這兩份通諭旨在防止階級鬥爭,並將經濟關注轉移到社會價值之上。《新事》認為,勞工協會是自然秩序的一部分,就像家庭一樣。因此,男子組織工會和從事勞動活動的權利是固有的,僱主或國家不能剝奪這種權利。《四十週年》則為社團主義體系的建立提供了藍圖。[9]

一群律師、商人、神職人員和大學教授起草了一部新憲法,薩拉查為領導人物,馬塞洛·卡丹奴也發揮了主要作用。[10]憲法創立了「新國家」,理論上是一個代表利益集團而不是個人的社團主義國家。領導人想要一種體制,在這種體制中,人民可以通過社團而不是分裂的政黨來代表其利益,國家利益優先於部門訴求。薩拉查認為,葡萄牙的政黨制度已經不可挽回地失敗了。[11]

與墨索里尼或希特拉不同,薩拉查從未想過要建立一個黨國。薩拉查反對全黨概念,1930年,他創建了一黨專政的國民聯盟,但他創建的時候是無黨派的。國民聯盟的建立是為了控制和限制輿論,而不是動員它,其目標是加強和維護傳統價值觀,而不是誘導新的社會秩序。部長、外交官和公務員從未被迫加入國民聯盟。[12]

立法機構被稱為國民大會,其成員僅限於國民聯盟成員。它可以發起立法,但只涉及不需要政府支出的事項。[13]平行的法人商會包括市政府、宗教、文化和專業團體的代表,以及取代自由工會的官方工人聯合會的代表。[13]

侯活·威阿爾達說:「在新國家政權掌權的人真正關心的是他們國家的貧窮和落後,他們擺脫了英美政治的影響,發展了一種新的本土政治模式,緩解了城市和農村窮人悲慘的生活條件。」[14]

薩拉查引入的新憲法建立了一個反議會的獨裁政府,該政府將持續到1974年。總統將由普選產生,任期七年。理論上,這份新文件賦予總統廣泛的、幾乎是獨裁的權力,包括任命和罷免總理的權力。[15]總統被提升到一個卓越的位置,作為「平衡之輪」,國家政治的捍衛者和最終仲裁者。[15] [b]然而,卡爾莫納總統自任命薩拉查為總理以來,多少允許他自由行事,並繼續這樣做;卡爾莫納和他的繼任者在很大程度上是傀儡,因為薩拉查掌握着真正的權力。威阿爾達認為,薩拉查之所以能獲得權力不僅是因為憲法規定,還因為他的性格:專橫、專制、野心勃勃、勤奮、智慧過人。[17]

社團主義憲法在1933年3月19日的葡萄牙憲法全民公決中獲得通過。[15][18]一年前已經公佈了一份草案,並邀請公眾在新聞界發表任何反對意見。[18]這些人的反對傾向於停留在籠統的範圍內,只有少數人,不到6000人,投票反對新憲法。[18]新憲法以99.5%的票數獲得通過,但是有488,840票棄權[18](在登記的1330,258名選民中)被認為是「贊成」。[19]休·凱指出,大量棄權可能是由於選民面對的是一項一攬子協議,他們必須支持或否定全部,而沒有機會接受一項條款但是拒絕另一項條款。[18]在這次公民投票中,葡萄牙婦女第一次被允許投票。在第一共和國期間,儘管女權主義者作出了努力,但她們沒有獲得投票權,甚至在公民投票中,女性選民必須接受中等教育,而男性只需要具備讀寫能力。[20]婦女的投票權後來在新憲法下兩次擴大。第一次是在1946年,第二次是在1968年馬塞洛·卡丹奴的領導下,第2137號法律宣佈為了選舉目的男女平等。1968年的選舉法沒有對男女作出任何區別。[21][22][23]

1933年是葡萄牙歷史上立法的分水嶺。在薩拉查的監督下,直接向薩拉查匯報的社團和社會福利部副部長特奧東尼奧·彭利拿制定了廣泛的立法,塑造了社團主義結構,並啟動了一個全面的社會福利體系。[24]這個體系既是反資本主義的,也是反社會主義的。工人階級的社團化伴隨着嚴格的商業監管法規。工人組織從屬於國家控制,但卻被賦予了一種他們從未享受過的合法性,並成為各種新的社會項目的受益者。[25]然而,值得注意的是,即使在充滿熱情的早期,社團主義機構也不是權力的中心,因此社團主義也不是整個體系的真正基礎。[26]

1934年,葡萄牙粉碎了葡萄牙法西斯運動,[27]並流放了法蘭西斯科·羅勞·普雷托(Francisco Rolao Preto),作為對葡萄牙民族辛迪加(也被稱為「藍衫軍」)領導層的清洗行動的一部分。薩拉查譴責民族辛加主義者「受到某些外國模式的啟發」(意為德國納粹主義),並譴責他們「崇尚青年,通過直接行動對武力的崇拜,國家政治權力在社會生活中的優越性原則,以及在單一領導人背後組織群眾的傾向」,這是法西斯主義和新國家主義天主教社團主義的根本區別。薩拉查自己的政黨國民聯盟是作為一個從屬的保護傘組織成立的,以支持政權本身,因此沒有自己的哲學。當時,許多歐洲國家擔心共產主義的破壞性潛力。薩拉查不僅禁止馬克思主義政黨,也禁止革命法西斯辛迪加主義政黨。對他的政權的一個最重要的批評是,穩定是以壓制人權和自由為代價買來並維持的。[13]

社團主義國家與貝尼托·墨索里尼的意大利法西斯主義有一些相似之處,但在治理國家的道德方法上有相當大的不同。[28]儘管薩拉查崇拜墨索里尼,並受到其1927年《勞工憲章》的影響,[10]但他與法西斯獨裁保持距離,認為法西斯獨裁是一種既不承認法律也不承認道德界限的異教凱撒主義政治體系。薩拉查也認為德國納粹主義是異教徒的擁護者,他認為這是令人厭惡的。就在第二次世界大戰之前,薩拉查發表了這樣的聲明:「我們反對一切形式的國際主義、共產主義、社會主義、辛迪加主義以及任何可能分裂、最小化或破壞家庭的東西。」我們反對階級鬥爭,反對不信教,反對對國家不忠;反對農奴制,反對唯物主義的生活觀念,反對強權凌駕於權利之上。」[2]然而,新國家政體具有許多法西斯特徵,其中最突出的例子是葡萄牙軍團和葡萄牙競技會,然而,這些機構只是裝點門面,沒有政治影響力。西班牙內戰結束後,薩拉查政權因其親英傾向而與法西斯主義劃清了界限。[29][30]

二戰[編輯]

在西班牙內戰(1936-39年)中,葡萄牙是官方的中立國家,但卻悄悄地向民族主義者法蘭西斯科·佛朗哥提供幫助。在1939年至1945年的第二次世界大戰期間,葡萄牙一直保持官方中立,把避免納粹入侵當作頭等大事,納粹的那種入侵在其他大多數歐洲國家造成了巨大的破壞。該政權起初表現出一些親軸心的同情,例如,薩拉查表示贊成德國入侵蘇聯。然而,這種支持主要歸功於薩拉查堅定的反共立場,而不是對希特拉或納粹政權的實際支持。從1943年起,葡萄牙開始支持同盟國,在亞速爾群島租用空軍基地。葡萄牙不情願地租借亞速爾群島,如果葡萄牙不滿足盟軍的要求,就有可能被同盟國入侵。作為官方的中立國,葡萄牙與雙方都有貿易往來。1944年,在同盟國的巨大壓力下,它切斷了對德國至關重要的鎢和橡膠運輸。[31][32]里斯本是國際紅十字會援助盟軍戰俘行動的基地,也是英美之間主要的空中中轉站。[33]

1942年,澳洲軍隊短暫佔領了葡屬帝汶,但很快就被入侵的日本人打敗了。薩拉查努力恢復對東帝汶的控制,終於在1945年日本投降後得以實現。[34]

二戰後[編輯]

然而,第二次世界大戰後,社團主義經濟模式越來越不適用。然而,薩拉查卻堅持不放,從而阻礙了國家經濟的長期發展。[35]薩拉查的戰後政策允許了一些政治自由化,有組織的反對和更多的新聞自由。反對黨在一定程度上得到了容忍,但他們也受到控制、限制和操縱,結果他們分裂成小派別,從來沒有形成一個統一的反對黨。[36]

1945年,他批准了民主團結運動的成立。但是該黨抵制了1945年議會選舉,薩拉查在1945年11月18日輕鬆獲勝。[37]1949年,葡萄牙成為北約的創始成員國。

奧斯卡·卡爾莫納總統在執政25年後於1951年去世,由法蘭西斯科·克拉維羅·盧比斯接任。然而,盧比斯不願意像卡爾莫納一樣給薩拉查權力,他在1958年任期即將結束時被迫辭職。堅定的保守派海軍部長阿梅里科·湯馬士作為官方候選人參加了1958年的選舉。反對派候選人是溫貝托·德爾加多將軍。德爾加多隻獲得了大約25%的選票,其中52.6%的人支持湯馬士。[38]在記者問德爾加多如果當選,他是否會保留薩拉查之前,這場選舉最初被認為只是一場民主的啞劇。德爾加多回答道:「當然,我會解僱他!」他很清楚,從理論上講,總統解僱總理的權力是對薩拉查權力的唯一制約。德爾加多的集會隨後吸引了大批群眾。後來有證據顯示,秘密警察在投票箱裏塞滿了湯馬士的選票,這使得許多中立觀察員得出結論,如果薩拉查允許一次誠實的選舉,德爾加多就會贏。

選舉後,德爾加多被葡萄牙軍方驅逐,在巴西大使館避難,之後流亡國外,大部分時間在巴西,後來在阿爾及利亞度過。為了不冒讓反對派在1965年獲勝的風險,薩拉查廢除了總統直接選舉,轉而支持由政權牢牢控制的國民大會作為選舉團進行選舉。[39]

1961年1月23日,軍官和政治家殷理基·加爾沃領導劫持葡萄牙客輪聖瑪麗亞號。這次恐怖主義行動作為反政府宣傳是成功的,但在過程中殺死了一名男子。殷理基·加爾沃聲稱他的意圖是航行到海外的安哥拉省,在羅安達建立一個反對薩拉查的葡萄牙政府。殷理基·加爾沃在與巴西官員談判後釋放了乘客,以換取在巴西的政治庇護。[40]

1962年,學術危機發生了。該政權擔心純粹民主和共產主義思想在學生中日益流行,對幾個學生協會和組織,包括重要的葡萄牙學生全國秘書處進行了抵制和關閉。這個組織的大多數成員是反對派武裝分子,其中有許多共產黨人。反對政權的政治積極分子過去常常受到秘密警察的調查和迫害,根據罪行的嚴重程度,通常被送進監獄或從一所大學轉到另一所大學,以破壞反對派網絡及其等級組織的穩定。學生們在秘密的葡萄牙共產黨的大力支持下,舉行了示威,示威於3月24日達到高潮,在里斯本舉行了大規模的學生示威,但遭到防暴警察的大力鎮壓。該政權的傑出成員、里斯本大學現任校長馬塞洛·卡丹奴辭職。

許多年輕人不願接受葡萄牙殖民戰爭的苦難,導致成千上萬的葡萄牙公民每年離開葡萄牙到國外尋求經濟機會,以逃避徵兵。在超過15年的時間裏,近100萬移民到法國,另外100萬移民到美國,數十萬移民到德國、瑞士、英國、盧森堡、委內瑞拉或巴西。在國內受到迫害的社會黨等政黨是在流亡中建立起來的。在整個獨裁統治期間,唯一在葡萄牙繼續(非法)運作的政黨是葡萄牙共產黨。

1964年,德爾加多在羅馬成立了葡萄牙民族解放陣線,他公開表示,結束新國家政體的唯一方法是發動軍事政變,而其他許多人則主張採取全國起義的方式。[41]

德爾加多和他的巴西秘書於1965年2月13日在西班牙被秘密警察誘騙入埋伏後被謀殺。

根據一些葡萄牙保守派學者如海梅·諾蓋拉·便度和瑞·拉莫斯的觀點,[6]薩拉查早期的改革和政策使得在葡萄牙第一共和國政治不穩定和金融混亂的年代之後,政治和金融穩定,社會秩序和經濟增長得以實現。其他歷史學家,比如左翼政治家費南度·羅薩斯指出,[42]薩拉查在20世紀30年代到50年代的政策導致了經濟和社會停滯,移民猖獗,將葡萄牙變成了歐洲最貧窮的國家之一,而這也因為其識字率低於北半球其他國家而受挫。

薩拉查1968年中風。由於人們認為他命不久矣,湯馬士讓里斯本大學法學院的著名學者、政治家和政權的傑出成員馬塞洛·卡丹奴取代了他。薩拉查從未被告知這一決定,據報道,1970年去世時,他仍然相信自己是總理。大多數人希望卡丹奴能夠弱化薩拉查的獨裁政權,並使已經在增長的經濟現代化。卡丹奴繼續促進經濟增長,並取得了重要的社會進步,例如向從未有機會繳納社會保障的農村工人每月發放養老金。在國家一級進行了一些大規模投資,例如在錫尼什建立一個主要的石油加工中心。經濟起初反應良好,但進入1970年代,一些嚴重的問題開始顯現,部分原因是(1970年及以後)兩位數的通貨膨脹和1973年石油危機的影響。但是,1973年的石油危機對葡萄牙有潛在的有利影響,因為葡萄牙在安哥拉和聖多美和普林西比的海外領土上大部分未開發的石油儲備正在迅速開發。

雖然卡丹奴本質上是一個獨裁主義者,但他確實為開放政權做出了一些努力。在掌權後不久,他將該政權重新命名為「社會國家」,並略微增加了言論和新聞自由。這些措施對人口中相當一部分人來說還遠遠不夠,他們對薩拉查之前的不穩定局勢沒有記憶。人民也對卡丹奴不願開放選舉制度感到失望。1969年和1973年的選舉與過去40年的選舉沒有什麼不同。國民聯盟——更名為人民國民行動——像以前一樣橫掃了所有席位。同樣像以前一樣,反對派仍然勉強被容忍;反對派候選人遭到了嚴厲的鎮壓。然而,卡丹奴不得不花費他所有的政治資本從政權的強硬派那裏榨取哪怕是這些微不足道的改革——最著名的強硬派是湯馬士,他不太滿足於給予卡丹奴像他給予薩拉查那樣的自由。因此,當湯馬士和其他強硬派在1973年迫使改革實驗結束時,卡丹奴沒有任何抵抗的餘地。

經濟[編輯]

1926年葡萄牙最重要的問題是其龐大的公共債務。1926年至1928年間,薩拉查多次拒絕財政部的任命。他以健康狀況不佳、對年邁父母盡孝以及偏愛學術修道院為藉口。1927年,在錫內爾·代·科茲的領導下,公共赤字持續增長。政府試圖在國際聯盟的支持下從巴林銀行獲得貸款,但其開出的條件被認為是不能接受的。由於葡萄牙面臨迫在眉睫的金融崩潰威脅,1928年4月26日,共濟會成員、共和黨人奧斯卡·卡爾莫納當選葡萄牙總統,薩拉查最終同意出任葡萄牙第81任財政部長。然而,在接受這一職位之前,他親自從卡莫納那裏獲得了一個明確的保證,即作為財政部長,他將有權否決所有政府部門的開支,而不僅僅是他自己的部門。薩拉查實際上從上任那天起就是財政沙皇。

在一年的時間裏,薩拉查憑藉特殊權力平衡了預算,穩定了葡萄牙的貨幣。薩拉查恢復了國民經濟核算的秩序,實施了財政緊縮政策,並對浪費進行了嚴格限制。[43]

1940年7月,美國《生活》雜誌刊登了一篇關於葡萄牙的文章,在提到葡萄牙最近混亂的歷史時斷言,「15年前看到葡萄牙的人很可能會說,它活該去死。」它被殘暴的統治,破產,骯髒,疾病和貧窮纏身。這是一個如此混亂的局面,以至於國際聯盟創造了一個詞來形容國家福利的絕對低水平:「葡萄牙」。然後,軍隊推翻了把國家帶到了這一悲慘境地的共和國」。《生活》補充道,統治葡萄牙很困難,並解釋了薩拉查是如何「在一個混亂和貧窮的國家建立起新的政權」,然後進行改革的。[44]

從1950年直到1970年薩拉查的去世,葡萄牙看到其人均國內生產總值以年均5.7%的速度增加。新技術官僚在1960年代初的崛起有着經濟學和產業背景的專業知識導致了經濟發展的新時期,與葡萄牙作為國際投資的一個有吸引力的國家。工業發展和經濟增長將持續整個1960年代。在薩拉查任職期間,葡萄牙參與了1960年歐洲自由貿易協會(EFTA)和1961年經濟合作與發展組織(OECD)的建立。在1960年代初,葡萄牙還加入了關稅和貿易總協定(關貿總協定)、國際貨幣基金組織(貨幣基金組織)和世界銀行。這標誌着薩拉查更為外向型的經濟政策的開始。葡萄牙外貿出口增長52%,進口增長40%。從1960年到1973年,經濟增長和資本形成水平的特點是:國內生產總值(6.9%)、工業生產(9%)、私人消費(6.5%)和固定資本形成總額(7.8%)的年增長率空前強勁。[45]

1960年,薩拉查更為外向型的經濟政策開始時,葡萄牙的人均GDP僅為歐洲共同體(EC-12)平均水平的38%;到1968年薩拉查時期結束時,這個比例上升到了48%;1973年,在馬塞洛·卡丹奴的領導下,葡萄牙的人均GDP達到了歐共體12國平均水平的56.4%。[46]從長期分析來看,在1914年之前的一段長時間的經濟分化和第一共和國時期的混亂之後,葡萄牙經濟在1950年之前略有恢復,此後進入了與西歐最富裕經濟體強勁的經濟趨同之路,直到1974年4月康乃馨革命。[4]在新國家政權的統治下,葡萄牙在1960年至1973年的經濟增長(甚至包括在非洲領土上針對獨立游擊隊的昂貴戰爭),創造了一個與西歐發達經濟體真正融合的機會。通過移民、貿易、旅遊和外國投資,個人和公司改變了其生產和消費模式,帶來了結構轉變。同時,不斷增長的經濟的日益複雜帶來了新的技術和組織挑戰,刺激了現代專業和管理團隊的形成。[47]

對於海外領土,除了軍事措施,葡萄牙官方對非洲殖民地「變化之風」的反應是在行政上和經濟上與大陸更加緊密地融合。這是通過人口和資本轉移、貿易自由化和創造一種共同貨幣區即所謂的」士姑度區「來實現的。1961年制定的一體化計劃規定,到1964年1月,葡萄牙將取消從海外領土進口的關稅。另一方面,後者被允許繼續對從葡萄牙進口的貨物徵收關稅,但稅率有優惠,在大多數情況下,稅率是領土對源自士姑度區以外的貨物徵收的正常關稅的50%。這種雙重關稅制度的效果是使葡萄牙的出口產品能夠優先進入其殖民市場。海外省份的經濟,特別是安哥拉和莫桑比克的海外省份的經濟蓬勃發展。

薩拉查的繼任者、總理馬爾塞洛·卡丹奴(1968-1974年)領導下,葡萄牙經濟自由化獲得了新的動力,他的政府廢除了大多數部門對企業的工業許可證要求,並於1972年與新擴大的歐洲共同體簽署了一項自由貿易協定。根據於1973年初生效的協定,葡萄牙被要求在1980年之前取消對大多數共同體產品的限制,並在1985年之前取消對某些占歐盟對葡萄牙出口總額10%的敏感產品的限制。從1960年開始,歐洲自由貿易聯盟的成員資格和外國投資者的增加為葡萄牙在1960年至1973年間的工業現代化和出口多樣化作出了貢獻。卡丹奴繼續推動經濟增長和一些社會改善,例如向從未有機會支付社會保障的農村工人每月發放養老金。在國家一級進行了一些大規模投資,例如在錫尼什建立一個主要的石油加工中心。

儘管生產資料集中在少數以家庭為基礎的金融-工業集團手中,但葡萄牙的商業文化允許受過大學教育、具有中產階級背景的個人出人意料地進入專業管理職業。

在1974年康乃馨革命之前,規模最大、技術最先進(而且組織最近)的公司提供了最大的管理職業機會,這些機會的基礎是業績,而不是出身。

20世紀70年代初,葡萄牙隨着消費和新車購買的增加,經濟快速增長,這為改善交通狀況確立了優先地位。葡萄牙高速公路有限公司成立於1972年,葡萄牙政府給予該公司30年的特許經營權,允許其設計、建造、管理和維護現代高速公路網絡。

在康乃馨革命(1974年4月25日的軍事政變)前夕,葡萄牙及其海外領土的經濟增長遠高於歐洲平均水平。平均家庭購買力同新的消費模式和趨勢一起上升,這促進了對新資本設備的投資和對耐用消費品和非耐用消費品的消費支出。

新國家政權的經濟政策鼓勵和創造條件,成立大型和成功的商業聯合企業。在經濟上,新國家政權維持了社團主義政策,導致葡萄牙經濟的很大一部分被一些強大的大企業集團所掌控,包括由安東尼奧·尚帕利莫德家族、何西·文路爾·德梅洛家族、阿梅里科·阿莫里姆家族和杜斯山度士家族創立的企業。這些葡萄牙企業集團的商業模式與日本企業集團和財閥集團類似。葡萄牙聯合工廠是葡萄牙最大、最多元化的企業集團之一,其核心業務包括水泥、化工、石油化工、農化、紡織、啤酒、飲料、冶金、船舶工程、電氣工程、保險、銀行、造紙、旅遊、採礦等,總部設在葡萄牙本土,在葡萄牙帝國各地設有分支機構、工廠和多個發展中的業務項目。特別是在安哥拉和莫桑比克的葡萄牙領土上。其他中型家族公司專門從事紡織業、陶瓷、瓷器、玻璃和水晶、工程木材、罐頭魚、漁業、食品和飲料,旅遊,農業在20世紀70年代初完成了國家經濟的全景式發展。此外,農村人口致力於農業- -這對佔總人口的大多數人來說非常重要,許多家庭只以農業為生,或以農業、畜牧業和林業產量作為收入的補充。

此外,自20世紀20年代以來,海外領土的經濟增長和發展速度也令人印象深刻。即使在葡萄牙殖民戰爭(1961-1974)期間,一場反對獨立游擊隊和恐怖主義的反叛亂戰爭中,安哥拉和莫桑比克的海外領土(當時的葡萄牙海外省份)的經濟也持續增長,當地經濟的幾個部門蓬勃發展。它們是國際著名的石油、咖啡、棉花、腰果、椰子、木材、礦物(如鑽石)、金屬(如鐵和鋁)、香蕉、柑橘、茶、劍麻、啤酒、水泥、魚和其他海產品、牛肉和紡織品生產中心。由於對海灘度假勝地和野生動物保護區的發展和需求不斷增長,旅遊業在葡屬非洲也迅速發展起來。安哥拉的反叛亂戰爭取得了勝利,但在莫桑比克卻沒有得到令人滿意的遏制,在葡萄牙看來,這場戰爭在葡屬畿內亞陷入了危險的僵局。因此,葡萄牙政府決定製定可持續性政策,為長期的戰爭努力提供持續的資金來源。[48]1972年11月13日,通過法令法頒佈了一個主權財富基金,以便為葡萄牙海外領土的反叛亂努力提供資金。此外,還執行了新的法令,以削減軍事開支和增加軍官人數,把非正規民兵當作正規軍事學院畢業的軍官來使用。[49][50][51][52]

工會是不允許的,最低工資政策也沒有得到執行。然而,在經濟擴張、60年代葡萄牙人口生活條件改善的背景下,非洲殖民戰爭的爆發引發了重大的社會變化,其中包括越來越多的婦女迅速進入勞動力市場。馬塞洛·卡丹奴繼續推動經濟增長和一些社會改善,比如向從未有機會支付社會保障的農村工人發放每月養老金。卡丹奴養老金改革的目標有三個方面:提高公平,減少財政和精算的不平衡,提高整個經濟的效率,例如,通過減少對勞動力市場的扭曲貢獻,或通過允許養老基金產生的儲蓄增加對經濟的投資。1969年,馬塞洛·卡丹奴取代了薩拉查,這個新國家確實嘗到了一絲民主的滋味,卡丹奴允許自20世紀20年代以來第一次民主工會運動的形成。

教育[編輯]

雖然第一共和國的武裝分子選擇教育作為他們的主要事業之一,[53]但有證據表明,第一共和國在擴大基礎教育方面不如新國家政體成功。[53]與第一共和國相比,新國家政體在人力資本形成方面發揮了更大的作用。[54]在第一共和國時期,7-14歲兒童的識字率從1911年的26%上升到1930年的33%,而在新國家政權時期,7-14歲兒童的識字率在1940年上升到56%,1950年上升到77%,1960年上升到97%(見下表)。[55]此外,在第一共和國時期,1911年至1930年,葡萄牙的識字率從29.7%增長到39.2%,在新國家政權下,該國的識字率在1930年至1950年間增長了一倍,從39.2%增長到59.6%。[56]

| 識字率 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7-14歲的兒童 | 20% | 26% | 31% | 33% | 56% | 77% | 97% |

| 七歲或以上人士 | 26% | 31% | 34% | 38% | 48% | 60% | 70% |

從20世紀60年代到1974年康乃馨革命的最後二十年,葡萄牙在中學和大學教育方面投入了大量資金,這是葡萄牙迄今為止教育增長最快的時期之一。雖然這與較大城市地區小學後入學率的顯著增長相對應,但由於他們沒有時間克服起步時的劣勢,在接下來的幾年裏還有一個缺口需要填補。中學教育的大眾化是在20世紀70年代末和80年代才實現的,因此,到1974年康乃馨革命爆發時,文盲率正在下降,但與世界上最發達國家已經達到的最高標準相比,文盲率仍然很高。

葡萄牙醫生安東尼奧·埃加斯·莫尼斯發明了腦血管造影和前腦葉白質切除術,他於1949年獲得了諾貝爾生理學或醫學獎,他是迄今為止唯一一位獲得諾貝爾科學獎的葡萄牙人。

最初幾年(1933-1936)[編輯]

根據1933年制定的政治憲法,新國家政權的學校將設立三年的義務教育。義務教育最早在君主制時期(1844年)引入葡萄牙,期限為3年,然後在第一共和國時期增加到5年,但從未真正實施過。[57]《政治憲法》將公共教育定義為:「除了增強體力和提高智力之外,形成性格、職業價值和所有公民和道德美德」(1933年憲法第43章)。[58]

在新國家政體時期,當時的公共教育部成立的頭三年,共有四名不同的部長。[59]

卡內羅·帕切科部長時期(1936-1940)[編輯]

1936年,安東尼奧·卡內羅·帕切科(當時的里斯本大學校長)[59]被任命為公共教育部長。[60]同年,他的教育部頒佈了一項法律,將教育部更名為國家教育部,並成立了國家教育委員會。這個國家教育委員會的目的是在教育和文化的所有問題上向部長進行研究和通報。除文化關係和科學研究科外,該委員會的所有各科都將有家長和教育工作者的代表參加。[61]該委員會將取代自1835年以來就存在的高等公共教育委員會,[62]以及其他諮詢委員會,如全國出土文物委員會。[61]

卡內羅·帕切科任期內的其他引人注目的事件是:建立了葡萄牙莫奇達德廣場計劃、百歲老人計劃,並為每個年級採用了一本單一的國家教科書。[61]

葡萄牙競技會成立於1936年,其定義為「一個國家的準軍事組織,能夠刺激[青年]身體能力的整體發展,[他們]的性格形成和對祖國的忠誠,並使[他們]能夠有效地利用其防禦的條件」。[61]

百歲老人計劃的目標是建立一個按地區統一的學校網絡,遵守當時的教育和衛生標準。建築將適應不同的氣候、材料資源和每個地區的建設過程。該計劃於1939年得到正式批准,但由於二戰的緣故,直到1944年才開始第一階段。它將遠遠超出卡內羅·帕切科的任期,於1959年進入第六階段。它在1961年被「新建設計劃」所取代。[63]在1930年到1940年間,小學的數量從27000所增加到40000所。[56]

卡內羅·帕切科和維加·施蒙之間的時期(1940 - 1970)[編輯]

1952年,全國10-11歲兒童的識字率為81.4%,完成三年義務教育的僅為6.3%。[57]同年,啟動了一項廣泛的多管齊下的普及教育計劃,目的是減少青少年和成人文盲,使每個學齡兒童都能入學。[57]該計劃包括對不遵守規定的父母罰款,並嚴格執行。[64]

1956年,男孩的義務教育(女孩的義務教育則要到1960年)從3年提高到4年。[57]

到20世紀50年代末,葡萄牙成功地擺脫了長期以來的教育深淵:學齡兒童的文盲幾乎消失了。[55][65]

1959年,教育部長雷特·便度推動了葡萄牙與經合組織之間的第一次對話,這將導致葡萄牙在1963年被納入經合組織幫助地中海國家的一個項目(DEEB,教育發展與經濟建設)。[63]

1962年,由阿德里亞諾·莫雷拉領導的外交部在海外省安哥拉(羅安達大學)和莫桑比克(洛倫索馬科斯大學)建立了大學。[66]此外,歷史悠久的里斯本大學和科英布拉大學在這十年裏得到了高度的擴展和現代化,新的建築和校園被建造。

1964年,義務教育由4年提高到6年。[63]

1965年,一個教學電視節目在葡萄牙波爾圖的廣播電視工作室拍攝,以支持偏遠的農村地區和人滿為患的郊區學校。[67]

維加·施蒙改革(1970 - 1974)[編輯]

1970年,在馬爾塞洛·達斯內維斯·阿爾維斯·卡丹奴執政期間,維加·施蒙成為新國家政權的最後一位教育部長。[59]1971年,維加·施蒙在電視上展示了兩個項目,一個旨在改革學校系統,另一個旨在改革高等教育。[68]同年,他的教育部承認了葡萄牙天主教大學。[69]1973年7月,在社會對他的項目進行了充分討論之後,[68]維加·施蒙提出了一項旨在使葡萄牙教育民主化的「教育基本法」,[70][71]同年8月還頒佈了一項法令,將設立新里斯本大學、阿威羅大學和米尼奧大學、埃沃拉大學、若干技術學校和高級學校。[72]不到一年後,康乃馨革命發生了,結束了新國家時代。

政權的終結[編輯]

1947年,印度在艾德禮政府的領導下獲得獨立。1954年,在印度政府的支持和獨立組織的幫助下,葡萄牙海外領土的親印度居民從葡萄牙的統治下解放了達德拉-納加爾哈維利。[73]1961年,達荷美共和國吞併了聖約翰堡要塞,開啟了一個導致有數百年歷史的葡萄牙帝國最終解體的進程。根據1921年的人口普查,聖約翰堡有5名居民,而在達荷美政府發出最後通牒時,它只有2名居民支持葡萄牙的主權。1961年12月,葡萄牙拒絕放棄果阿和達曼-第烏的領土。結果,葡萄牙陸軍和海軍在其葡萄牙印度殖民地與印度武裝部隊發生了武裝衝突。這次行動的結果是實力有限的葡萄牙守軍的失敗,他們被迫向更強大的軍事力量投降。結果是葡萄牙失去了在印度次大陸的剩餘領土。葡萄牙政權拒絕承認印度對被吞併領土的主權,這些領土繼續在葡萄牙國民議會中有代表。所謂的「變革之風」,涉及歐洲統治的海外領土的歷史殖民,開始對這個古老的帝國產生影響。「新國家」的結束實際上始於20世紀60年代非洲海外領土的起義。葡屬安哥拉、葡屬莫桑比克和葡屬畿內亞的獨立運動得到了美國和蘇聯的支持,美國和蘇聯都想結束所有殖民帝國,擴大自己的勢力範圍。

對於葡萄牙的統治政權來說,這個有數百年歷史的海外帝國事關國家利益。對葡萄牙非洲領土上某些種族歧視的批評遭到駁斥,理由是所有葡萄牙非洲人都將通過一種稱為文明使命的過程,在適當的時候被西化和同化。這些戰爭對葡萄牙的影響與美國的越南戰爭,或蘇聯的阿富汗戰爭相同。這些戰爭不受歡迎,而且代價高昂,曠日持久,孤立了葡萄牙的外交,導致許多人質疑這場戰爭的合理性,進而質疑政府。雖然葡萄牙能夠通過精銳傘兵和特種作戰部隊在殖民地保持一定的優勢,但外國對游擊隊的支持,包括武器禁運和其他對葡萄牙的制裁,使他們更具機動性,使得他們有能力給葡萄牙軍隊造成損失。由於長期的殖民戰爭,國際社會孤立了葡萄牙。1968年,政權的強人薩拉查生病,使局勢進一步惡化。接替他的是他最親密的顧問之一馬塞洛·卡丹奴,他試圖緩慢地使這個國家民主化,但無法掩蓋壓迫葡萄牙的明顯獨裁。薩拉查於1970年去世。

1973年,英國牧師阿德里安·黑斯廷斯在非洲度過了他早期的牧師生涯,他在《泰晤士報》上發表了一篇關於莫桑比克「維里亞穆大屠殺」[74]的文章,引發了一場風暴。文章透露,葡萄牙軍隊於1972年12月在太特附近的維里亞穆村屠殺了約400名村民。他的報告是在葡萄牙總理馬塞洛·卡丹奴訪問英國慶祝英葡聯盟成立600周年之前一周出版的。在黑斯廷斯的聲明之後,葡萄牙越來越孤立,這經常被認為是導致1974年「康乃馨革命」政變的一個因素,該政變推翻了卡丹奴政權。[75]

各種衝突迫使薩拉查政府和後來的卡丹奴政府將更多的國家預算用於殖民管理和軍事開支,葡萄牙很快發現自己越來越孤立於世界其他地方。卡丹奴繼任總理後,殖民戰爭成為葡萄牙社會異見的主要原因和反政府力量的焦點。許多年輕的持不同政見者,如左翼學生和反戰積極分子,被迫離開這個國家,以逃避監禁或徵兵。然而,在1945年至1974年之間,葡萄牙的大學和學校里也有三代激進右翼武裝分子,他們受到革命民族主義的指導,部分受到歐洲新法西斯主義政治亞文化的影響。這些激進的學生鬥爭的核心在於在獨裁統治時期毫不妥協地保衛葡萄牙帝國。[76]

到20世紀70年代初,葡萄牙殖民戰爭仍在繼續,需要不斷增加預算。葡萄牙軍隊已經超負荷,沒有政治解決方案,也看不到結束的跡象。雖然死亡人數相對較少,但整個戰爭已經進入第二個十年。葡萄牙的新國家政權面臨着國際社會的批評,越來越孤立。它對葡萄牙產生了深遠的影響——成千上萬的年輕人通過非法移民來逃避徵兵,主要目的地是法國和美國。

殖民地的戰爭在葡萄牙本身越來越不受歡迎,因為人們厭倦了戰爭,並對日益增長的費用望而卻步。非洲海外領土上的許多葡萄牙族裔也越來越願意接受獨立,只要他們的經濟地位能夠得到保護。然而,儘管游擊隊對葡屬非洲領土的所有農村目標進行了不可預測和零星的攻擊,葡屬安哥拉和莫桑比克的經濟都在蓬勃發展,城鎮也在穩步擴張和繁榮,新的交通網絡正在開放,將發達和高度城市化的沿海地帶與更偏遠的內陸地區連接起來,自20世紀50年代以來,來自葡萄牙大陸的歐洲葡萄牙裔移民數量迅速增長(儘管在每個地區的總人口中一直只佔少數)。[77]

突然,在幾次失敗的軍事叛亂嘗試後,1974年4月,由左翼葡萄牙軍官組織的武裝部隊運動(MFA)在里斯本發動了康乃馨革命,推翻了新國家政權。軍事領導的政變可以被描述為將民主帶回葡萄牙的必要手段,結束不受歡迎的殖民戰爭,數千名葡萄牙士兵被委任,並取代專制的新國家政權及其秘密警察,後者壓制基本的公民自由和政治自由。然而,軍事政變的組織開始於葡萄牙武裝部隊指揮官反對法令的專業階層[78]抗議。[79]年輕的軍校畢業生對馬塞洛·卡丹奴提出的一項計劃表示不滿。根據該計劃,完成簡短訓練項目並曾在海外領土的防禦戰役中服役的民兵軍官,可以與軍事學院畢業生的軍銜相同。卡丹奴領導的葡萄牙政府開始了這個計劃(其中包括其他幾項改革),目的是增加對付非洲叛亂分子的官員人數,同時削減軍事成本,緩解已經不堪重負的政府預算。政變後,武裝部隊運動領導的救國集團,一個軍事集團,奪取了權力。卡丹奴辭職,並被押送至馬德拉群島,在那裏呆了幾天。然後他飛往巴西流亡。[80]到1975年,葡萄牙帝國幾乎崩潰。

餘波[編輯]

在新國家之後,該國將經歷一個臨時政府的動盪時期和一個讓人想起第一共和國的幾乎解體的國家,這是新共和國極力試圖避免的一個條件。這些臨時政府還短暫地審查報紙,拘留反對派人士。歷史學家肯尼斯·馬克士威爾認為,由於許多原因,葡萄牙在從獨裁統治過渡到更民主政府的過程中,與尼加拉瓜的相似程度超過南美其他任何國家。[81]在佛朗哥統治的最後幾個月里,西班牙考慮入侵葡萄牙,以遏制康乃馨革命造成的共產主義威脅。[82]

經過一段時期的社會動盪,派系鬥爭和葡萄牙政治的不確定性,在1974年到1976年之間,既沒有極左也沒有極右的激進主義盛行。然而,在選舉前的幾個月里,親共產主義和社會主義分子仍然控制着這個國家。阿爾瓦羅·庫尼亞爾領導的葡萄牙共產黨在外表上仍然奉行史太林主義,對西歐其他國家正在興起的「歐洲共產主義」改革毫不同情。[83]

葡萄牙從殖民地撤退,接受獨立條款,這將在1975年建立新獨立的共產主義國家(最著名的是安哥拉人民共和國和莫桑比克人民共和國),促使葡萄牙公民大量離開葡萄牙的非洲領土(主要來自葡萄牙的安哥拉和莫桑比克),[84][85]創造了100多萬貧困的葡萄牙難民——他們被稱為歸僑。到1975年,所有葡萄牙的非洲領土都獨立了,葡萄牙舉行了50年來的第一次民主選舉。然而,該國繼續由軍事-文職臨時行政當局統治,直到1976年葡萄牙立法選舉為止。

對葡萄牙人和他們的前殖民地來說,這是一個非常困難的時期,但許多人認為,在實現公民權利和政治自由的情況下,康乃馨革命的短期影響是值得的。葡萄牙人在每年的4月25日慶祝自由日,這一天是葡萄牙的國定假日。

由於拒絕承認其在非洲的海外領土獨立,葡萄牙的新國家政權受到了大多數國際社會的批評,其領導人薩拉查和卡丹奴被指責無視「變革之風」。1974年的康乃馨革命和現任葡萄牙獨裁政權的倒台後,幾乎所有葡萄牙統治的歐洲以外的領土都獲得了獨立。對該政權來說,保留這些海外財產是一件事關國家利益的事情。

另見[編輯]

註釋[編輯]

- ^ 二戰前,薩拉查宣稱:「我們反對一切形式的國際主義、共產主義、社會主義、辛迪加主義以及任何可能分裂、縮小或破壞家庭的東西。」我們反對階級鬥爭,反對不信教,反對對國家不忠;反對農奴制,反對唯物主義的生活觀念,反對強權凌駕於權利之上。薩拉查批評法西斯獨裁,他認為法西斯獨裁傾向於異教徒的凱撒主義和一個不承認法律道德秩序的限制的新國家[2]。

- ^ 根據當時英國駐里斯本大使館的一份電報:「總的來說,這部新憲法得到了它應得的顯著認可。」它的「社團」理論具有一定的法西斯性質,是18世紀學說向中世紀的回歸。但是,這種不適合我們的盎格魯-撒克遜傳統的品質,在一個迄今為止一直將民主建立在法國哲學上,並發現它不適合民族氣質的國家並不不合時宜。」英國大使館還指出,葡萄牙的文盲使選舉變得困難和虛幻。[16]

參考[編輯]

- ^ Gallagher, Tom (1983). Portugal: A Twentieth-century Interpretation. Manchester University Press. pp. 60, 99. ISBN 978-0-7190-0876-4.

- ^ 2.0 2.1 Kay 1970,第68頁.

- ^ Portugal não é um país pequeno: superfície do império colonial português comparada com a dos principais países da Europa, Penafiel, [ca 1935] - Biblioteca Nacional Digital. purl.pt. (原始內容存檔於14 May 2011).

- ^ 4.0 4.1 Fundação da SEDES – As primeiras motivações (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), "Nos anos 60 e até 1973 teve lugar, provavelmente, o mais rápido período de crescimento económico da nossa História, traduzido na industrialização, na expansão do turismo, no comércio com a EFTA, no desenvolvimento dos sectores financeiros, investimento estrangeiro e grandes projectos de infra-estruturas. Em consequência, os indicadores de rendimentos e consumo acompanham essa evolução, reforçados ainda pelas remessas de emigrantes.", SEDES

- ^ O Maior Português de Sempre – Oliveira Salazar (1ª Parte) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Jaime Nogueira Pinto presents Salazar in O maior português de sempre (RTP)

- ^ 6.0 6.1 História de Portugal. A luta de facções entre os salazaristas (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) "Até os americanos já o tinham abandonado, temendo "recriar o caos que existia em Portugal antes de Salazar tomar o poder".", from História de Portugal (2009), Rui Ramos, Bernardo de Vasconcelos e Sousa, and Nuno Gonçalo Monteiro, Esfera dos Livros, cited in ionline.pt

- ^ Meneses 2009,第162頁.

- ^ 8.0 8.1 Kay 1970,第63頁.

- ^ Wiarda 1977,第97頁.

- ^ 10.0 10.1 Wiarda 1977,第98頁.

- ^ Kay 1970,第53頁.

- ^ Gallagher 1990,第167頁.

- ^ 13.0 13.1 13.2 Kay 1970,第55頁.

- ^ Wiarda 1977,第88頁.

- ^ 15.0 15.1 15.2 Wiarda 1977,第100頁.

- ^ *British Embassy in Lisbon despatch on draft constitution. Contemporary Portuguese History Online. The Contemporary Portuguese History Research Centre. [26 September 2015]. (原始內容存檔於18 May 2018).

- ^ Wiarda 1977,第101頁.

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 Kay 1970,第49頁.

- ^ Nohlen, D & Stöver, P. (2010) Elections in Europe: A data handbook, p. 1542 ISBN 978-3832956097

- ^ Adão, Áurea; Remédios, Maria José. The educational narrativity in the first period of Oliveira Salazar's government. Women's voices in the National Assembly (1935–1945). History of Education: Journal of the History of Education Society. 23 May 2006, 34 (5): 547–559. doi:10.1080/00467600500221315.

- ^ Miranda, Professor Jorge - "Escritos vários sobre direitos fundamentais", pag 12, ISBN 9789728818623

- ^ In the original 「São eleitores da Assembleia Nacional todos os cidadãos portugueses, maiores ou emancipados, que saibam ler e escrever português e não estejam abrangidos por qualquer das incapacidades previstas na lei; e os que, embora não saibam ler nem escrever português tenham já sido alguma vez recenseados ao abrigo da Lei n.º 2015, de 28 de Maio de 1946, desde que satisfaçam os requisitos nela fixados」.

- ^ Herr, R.; Pinto, A. C. (Eds.). (2012). The Portuguese Republic at One Hundred. Berkeley: University of California. ISBN 9780981933627. Retrieved from: http://www.escholarship.org/uc/item/1vp517x1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Wiarda 1977,第109頁.

- ^ Wiarda 1977,第132頁.

- ^ Wiarda 1977,第155頁.

- ^ Robert O. Paxton, "The five stages of fascism." Journal of Modern History 70.1 (1998): 1–23, quotes at pp 3, 17.

- ^ Kay 1970,第50–51頁.

- ^ Lewis, Paul H. Latin Fascist Elites: The Mussolini, Franco, and Salazar Regimes: The Mussolini, Franco, and Salazar Regimes. ABC-CLIO. December 30, 2002 [2020-12-26]. ISBN 9780313013348. (原始內容存檔於2021-06-13) –透過Google Books.

- ^ Blamires, Cyprian; Lloyd-Jones, Stewart. World Fascism: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO. 2006: 528. ISBN 978-1576079409.

- ^ Douglas L. Wheeler, "The Price of Neutrality: Portugal, the Wolfram Question, and World War II," Luso-Brazilian Review (1986) 23#1 pp 107-127 and 23#2 pp 97-111

- ^ Gervase Clarence-Smith, William. The Portuguese Empire and the 'Battle for Rubber' in the Second World War. Portuguese Studies Review. 2011, 19 (1): 177–196.

- ^ Ian Dear, and M.R.D. Foot, eds. The Oxford Companion to World War II (1995) pp 910-911.

- ^ Davis, Sonny B. Salazar, Timor, and Portuguese Neutrality in World War II. Portuguese Studies Review. 2005, 13 (1): 449–476.

- ^ Lawrence S. Graham; Harry M. Makler. Contemporary Portugal: The Revolution and Its Antecedents. University of Texas Press. 2014: 197 [2020-12-26]. ISBN 9780292773059. (原始內容存檔於2020-08-01).

- ^ Raby, Dawn L. Controlled, Limited and Manipulated Opposition Under a Dictatorial Regime: Portugal, 1945-9. European History Quarterly. 1989, 19 (1): 63–84. doi:10.1177/026569148901900103.

- ^ Jessup, John E. A Chronology of Conflict and Resolution, 1945-1985. New York: Greenwood Press. 1989. ISBN 0-313-24308-5.

- ^ Portugal > History and Events > Date Table > Second Republic. www.portugal-info.net. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2017-09-01).

- ^ History. HowStuffWorks. 27 February 2008. (原始內容存檔於23 February 2010).

- ^ Peter Chalk. Encyclopedia of Terrorism. ABC-CLIO. 2012: 903 [2020-12-26]. ISBN 9780313385353. (原始內容存檔於2020-08-01).

- ^ Stephen L. Weigert. Angola: A Modern Military History, 1961-2002. Palgrave Macmillan. 2011: 50–51 [2020-12-26]. ISBN 9780230337831. (原始內容存檔於2020-08-01).

- ^ Rosas, Fernando, Fernando Martins, Luciano do Amaral, Maria Fernanda Rollo, and José Mattoso. O Estado Novo (1926-1974). Estampa, 1998.

- ^ Wiarda 1977,第94頁.

- ^ Portugal: The War Has Made It Europe's Front Door. Life. 29 July 1940 [30 April 2015]. (原始內容存檔於2021-06-13).

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Estampa的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為

JHU Press的參考文獻提供內容 - ^ [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Joaquim da Costa Leite (Aveiro University) – Instituições, Gestão e Crescimento Económico: Portugal, 1950-1973

- ^ A verdade sobre o Fundo do Ultramar 互聯網檔案館的存檔,存檔日期11 May 2013., Diário de Notícias (29 November 2012)

- ^ Movimento das Forças Armadas (MFA). In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003–2009. [Consult. 2009-01-07]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$movimento-das-forcas-armadas-(mfa[永久失效連結])>.

- ^ Movimento das Forças Armadas (1974–1975) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Projecto CRiPE- Centro de Estudos em Relações Internacionais, Ciência Política e Estratégia. © José Adelino Maltez. Cópias autorizadas, desde que indicada a origem. Última revisão em: 2 October 2008

- ^ A Guerra Colonial na Guine/Bissau (07 de 07) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Otelo Saraiva de Carvalho on the Decree Law, RTP 2 television, youtube.com.

- ^ João Bravo da Matta, A Guerra do Ultramar (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), O Diabo, 14 October 2008, pp.22

- ^ 53.0 53.1 Palma & Reis 2018,第4頁.

- ^ Palma & Reis 2018,第18頁.

- ^ 55.0 55.1 Candeias, António; Simoes, Eduarda. Alfabetização e escola em Portugal no século XX: Censos Nacionais e estudos de caso.. Análise Psicológica. 1999, 17 (1): 163–194 [10 May 2014]. (原始內容存檔於12 May 2014) (葡萄牙語).

- ^ 56.0 56.1 Ramos, Rui; Vasconcelos e Sousa, Bernardo. História de Portugal 4th. Lisbon: Esfera dos Livros. 2010: 641. ISBN 9789896261399.

- ^ 57.0 57.1 57.2 57.3 Adão, Áurea; Remédios, Maria José. O alargamento da escolaridade obrigatória para as meninas portuguesas (1960), uma medida legislativa envergonhada: sua representação nos jornais. Revista HISTEDBR On-line. 2009, 9 (36): 3–13 [2020-12-26]. ISSN 1676-2584. doi:10.20396/rho.v9i36.8639636

. (原始內容存檔於2020-07-31) (葡萄牙語).

. (原始內容存檔於2020-07-31) (葡萄牙語).

- ^ Constituição de 1933 (PDF). [2020-12-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-11-12).

- ^ 59.0 59.1 59.2 Braga, Paulo Drumond. Os Ministros da Educação Nacional (1936-1974): Sociologia de uma Função. Revista Lusófona de Educação. 2010, (16): 23–38 [2020-12-26]. ISSN 1645-7250. (原始內容存檔於2020-07-31).

- ^ António Faria Carneiro Pacheco, nota biográfica (PDF). Parlamento.pt. [2020-12-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-07-12).

- ^ 61.0 61.1 61.2 61.3 Lei n.º 1941, de 11 de Abril de 1936 - Wikisource. pt.wikisource.org. [2020-06-16]. (原始內容存檔於2020-07-31).

- ^ PORTUGAL; Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Reformas do Ensino em Portugal: 1835-1869, Tomo I, Volume I. Lisboa, Secretaria-Geral do Ministério da Educação, 1989.

- ^ 63.0 63.1 63.2 Tavares, Adriana Maria Martin Tenreiro. Dois tempos, dois espaços: a educação retratada no plano dos centenários (1940/50) e no projecto DEEB (1960/70). 2010 [2020-12-26]. (原始內容存檔於2020-07-31).

- ^ Palma & Reis 2018,第17頁.

- ^ 引用錯誤:沒有為名為

Candeias, António 2004的參考文獻提供內容 - ^ Decreto-lei 44530. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2020-06-15).

- ^ Infopédia. Telescola - Infopédia. Infopédia - Dicionários Porto Editora. [2020-06-21]. (原始內容存檔於2020-06-26) (葡萄牙語).

- ^ 68.0 68.1 Stoer, Stephen R. A reforma de Veiga Simão no ensino: projecto de desenvolvimento social ou "disfarce humanista"?. Análise Social. 1983, 19 (77/79): 793–822. ISSN 0003-2573. JSTOR 41010430.

- ^ Decreto-Lei n.º 307/71. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2020-06-15).

- ^ Lei nº 5 / 73. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2020-06-15).

- ^ A reforma do ministro "subversivo". Jornal Expresso. [2020-06-15]. (原始內容存檔於2020-06-15) (歐洲葡萄牙語).

- ^ Decreto de Lei 402/73. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2019-12-14).

- ^ P S Lele, Dadra and Nagar Haveli: past and present, Published by Usha P. Lele, 1987,

- ^ Gomes, Carlos de Matos, Afonso, Aniceto. OS anos da Guerra Colonial - Wiriyamu, De Moçambique para o mundo. Lisboa, 2010

- ^ Adrian Hastings (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), The Telegraph (26 June 2001)

- ^ A direita radical na Universidade de Coimbra (1945–1974) 互聯網檔案館的存檔,存檔日期3 March 2009., MARCHI, Riccardo. A direita radical na Universidade de Coimbra (1945-1974). Anál. Social, Jul. 2008, nº 188, pp. 551–76. ISSN 0003-2573.

- ^ Testemunhos 互聯網檔案館的存檔,存檔日期24 January 2011., Observatório da Emigração

- ^ Cronologia: Movimento dos capitães (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Centro de Documentação 25 de Abril, University of Coimbra

- ^ Arquivo Electrónico: Otelo Saraiva de Carvalho (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Centro de Documentação 25 de Abril, University of Coimbra

- ^ Time Magazine. [2020-12-26]. (原始內容存檔於2013-08-25).

- ^ Maxwell, Kenneth (1986) 'Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal' in Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, ed. Guillermo O』Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins), p. 113

- ^ Govan, Fiona. Gen Franco wanted to declare war on Portugal. The Telegraph (Madrid). 2008 [28 April 2015]. (原始內容存檔於2020-11-28).

- ^ Scott B. MacDonald. European Destiny, Atlantic Transformations: Portuguese Foreign Policy Under the Second Republic, 1974-1992. Transaction Publishers. 1993: 81 [2020-12-26]. ISBN 9781412822961. (原始內容存檔於2020-08-01).

- ^ Flight from Angola (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), The Economist (16 August 1975).

- ^ Dismantling the Portuguese Empire (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Time Magazine (Monday, 7 July 1975).