1954年危地馬拉政變

| 1954年危地馬拉政變 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

美國總統德懷特·艾森豪威爾和國務卿約翰·福斯特·杜勒斯在1954年危地馬拉「政變」中倡導扶植右翼獨裁政權 | |||||||

| |||||||

| 參戰方 | |||||||

|

|

支援: | ||||||

| 指揮官與領導者 | |||||||

|

哈科沃·阿本斯 卡洛斯·恩里克·迪亞斯 |

卡洛斯·卡斯蒂略·阿瑪斯 德懷特·艾森豪威爾 艾倫·杜勒斯 | ||||||

1954年危地馬拉政變是美國中央情報局代號PBSUCCESS(英語:Operation PBSUCCESS),為罷免危地馬拉民選總統哈科沃·阿本斯,結束1944–1954年危地馬拉左翼勢力執政的秘密行動,政變扶植了軍事獨裁者卡洛斯·卡斯蒂略·阿瑪斯上台,他是美國在危地馬拉扶植的首個獨裁統治者。

1944年,危地馬拉革命爆發,民眾起義推翻了獨裁者豪爾赫·烏維科,胡安·何塞·阿雷瓦洛贏得危地馬拉國內的1944年危地馬拉大選後上台執政。新總統推行最低工資和接近普遍的選舉權,旨在將危地馬拉打造成自由民主制國家。1951年,繼任阿雷瓦羅的阿本斯展開土地改革,為無地的農民提供財產。然而,美國聯邦政府擔心危地馬拉在冷戰背景下革命受到影響,會加入共產主義陣營,阿本斯掌權和共產黨的合法化使得這種看法逐漸增強。受到危地馬拉剝削性勞工行為影響高利潤業務的聯合果品公司參與了一場有影響力的遊說活動,說服美國推翻危地馬拉政府。1952年,美國總統哈瑞·杜魯門授權開展PBFORTUNE行動,推翻阿本斯,然而行動很快就被中斷,成為了PBSUCCESS行動的前者。

1953年,德懷特·艾森豪威爾當選美國總統,他承諾採取更強烈的反共產主義立場。他的內閣成員約翰·福斯特·杜勒斯和艾倫·杜勒斯與聯合果品公司的關係,也使得他們傾向於對危地馬拉政府採取行動。此外,美國聯邦政府誇大了阿本斯顧問團隊中少數共產黨人對共產主義的影響。1953年8月,艾森豪威爾授權中情局發動PBSUCCESS行動。中情局給予卡洛斯·卡斯蒂略·阿瑪斯下手480名士兵武裝、資金和訓練。政變前夕,美國在國際上批評孤立危地馬拉。1954年6月18日,卡斯蒂略的軍隊在一場激烈的心理戰運動的鼓舞下,入侵危地馬拉。期間,一家播送反政府宣傳節目的電台和軍事行動催生暴亂的說法,聲稱是真正的新聞,同時危地馬拉城發生多次爆炸,危地馬拉海域遭封鎖。入侵軍隊的戰績不佳,大部分攻勢被擊退。不過,心理戰和美國入侵的可能性嚇倒了危地馬拉軍,危地馬拉軍拒絕應戰。阿本斯有段時間嘗試武裝平民抵禦入侵,直到他6月27日辭職。十天後,經聖薩爾瓦多的談判,卡斯蒂略·阿瑪斯出任總統。

此次政變被稱為危地馬拉民主的最終死刑,在國際上受到廣泛批評,助長了拉丁美洲長期的反美情緒。為了證明政變合理性,中情局發動PBHistory行動,從阿本斯時代的文件中搜尋蘇聯對危地馬拉的影響,結果失敗。卡斯蒂略·阿瑪斯迅速執掌獨裁權力,禁絕反對黨,監禁折磨政治反對派,逆轉革命的社會改革成果。之後,左翼游擊隊和實行滅絕瑪雅人等殘暴政策的獨裁政權陷入長達40年的內戰。

歷史背景[編輯]

門羅主義[編輯]

1823年,美國總統詹姆斯·門羅發表外交政策,警告歐洲大國不要進一步殖民化拉丁美洲。門羅主義既定目標是維持秩序和穩定,確保美國獲取資源和市場不受限制。歷史學家馬克·吉爾德胡斯(Mark Gilderhus)表示該政策也包括居高臨下的種族主義措辭,將拉丁美洲國家比作吵架的小孩子。起初美國儘管缺乏施行該政策的權力,但在19世紀,歐洲大國紛紛撤出拉丁美洲,使得美國在該地區擴大勢力範圍[1][2]。1895年,格羅弗·克利夫蘭提出了更加激進的說法,聲稱美國是拉丁美洲「真正的君主」[3]。

美西戰爭1898年爆發後,這種積極的解釋被用來創造美國在整個加勒比海地區建立經濟帝國,例如1903年與古巴的條約嚴重傾向美方利益[3]。美國總統西奧多·羅斯福認為,美國應該是中美洲生產的主要受益者。美國利用武裝干涉,在尼加拉瓜(1912年到1933年)和海地(1915年到1934年)實施這一霸權[4]。美國不需要動用其在危地馬拉的軍事力量,因為當地的眾多獨裁者願意為美國的經濟利益服務,換取對他們政權的支持[5]。危地馬拉當時在中美洲國家中被稱為香蕉共和國[6][7]。1890年到1920年,對危地馬拉資源和經濟的控制從英國德國轉向美國,美國成為危地馬拉的主要貿易夥伴[5]。門羅主義繼續被認為和危地馬拉有關,被用來為1954年的政變辯護[8]。

威權政府和聯合果品公司[編輯]

19世紀末,全球咖啡需求激增,危地馬拉政府向種植園主做出了幾項讓步。它通過立法剝奪土著居民的公共土地所有權,允許咖啡種植者購地[9][10]。1898年到1920年出任危地馬拉總統的曼努埃爾·何塞·埃斯特拉達·卡夫雷拉是其中一位向聯合果品公司等外國企業讓步的統治者。1899年,美國兩家大型公司合併的新實體成立[11],在中美洲持有大量土地,同時危地馬拉政府控制着鐵路、航運和通訊系統[12][13]。到1900年,公司成為全球最大的香蕉出口商[14],並一舉壟斷了危地馬拉的香蕉貿易[13]。歷史學家威廉·布魯姆認為聯合果品公司在危地馬拉中的角色儼如「深層政府」。美國政府和卡夫雷拉治下的危地馬拉政府來往密切,頻繁控制財政政策,確保美國公司獲得多項專有權利[15]。1920年,卡夫雷拉下台,美國立即派遣軍隊,確保新總統維持兩國友好關係[16]。

擔心大蕭條造成的騷擾引起民眾反抗,富裕的危地馬拉土地主向豪爾赫·烏維科提供支持,烏維科毫無爭議地贏得了1931年大選[9][10][16]。烏維科的政權是該地區最具壓迫性的政權。他廢除債務奴隸制,改成流浪法,規定所有工作年齡的無地男子每年至少需要參加100天的強制勞動。他授權土地主隨心所欲採取措施,包括處決[17][18][19]。烏維科崇拜貝尼托·墨索里尼和阿道夫·希特拉等歐洲法西斯主義領導人,又迫於地緣政治和美國結盟,統治期間獲得國家的大力支持[19]。身為堅定的反共主義者,烏維科向數起農民起義採取監禁和屠殺的反應[19][20][21]。

到1930年,聯合果品公司運營成本達到2.15億美元,多年來一直是危地馬拉最大的土地所有者和僱主[22]。烏維科與公司簽訂新約,這對公司非常有利,其中包括200,000公頃(490,000英畝)的公共土地[23]、免除所有稅收[24]、保證其他公司不會受到任何競爭合同[14]。烏維科要求聯合果品公司將手下工人的日薪限制在50美分,這樣其他公司的工人就不太可能要求更高的工資[22]。

危地馬拉革命與阿雷瓦洛的總統任期[編輯]

烏維科政府的高壓政策於1944年引發大學生和中產階級的起義[25]。烏維科出逃,將權力移交給三人軍政府繼續執行,直到在十月的革命中被推翻[25]。其後舉行的大部分自由的選舉安排保守派大學教授胡安·何塞·阿雷瓦羅上台。阿雷瓦羅政府起草了更自由的勞工法,建立醫療中心,提高教育資助[26][27]。阿雷瓦羅實行最低工資,建立國營農場僱傭無地勞工。他還鎮壓共產主義政黨危地馬拉勞動黨,並於1945年將少於500個工人的工會定為犯罪組織[28]。到1947年,剩下的工會不斷壯大,向他施加起草新勞動法的壓力,使得工作場所歧視成為非法行為,並制定健康和安全標準[29]。然而,阿雷瓦羅拒絕推廣任何形式的土地改革,沒有大幅改變農村勞動關係[26]。

阿雷瓦羅儘管立場反共,依然遭到美國懷疑他受到蘇聯影響[30]。阿雷瓦羅擔任總統期間,共產主義運動變得更強大,部分原因在於他釋放遭監禁的領導人,還利用了教師工會的力量[28]。美國擔心的另一個原因是阿雷瓦羅支持加勒比軍團。軍團由一群進步的流亡者和革命者組成,成員包括菲德爾·卡斯特羅,旨在推翻美國支持的中美洲獨裁政權[31]。政府在國內也面臨着反對聲音,阿雷瓦羅任職期間至少碰上了25次未遂政變[32][33]。其中一場最為知名的政變是在1949年由弗朗西斯科·賈維爾·阿納領導,他的支持者和阿雷瓦羅的國防部長哈科沃·阿本斯的軍隊爆發槍戰,但沒有成功。阿納在槍戰中遇害,未遂政變的細節從未向公眾公佈[34]。阿雷瓦羅政府的反對力量還出自軍隊中在烏維科的獨裁統治期間強大起來的右翼政治家和保守派,還有天主教會的神職人員[35]。

阿本斯總統任期與土地改革[編輯]

受歡迎的阿本斯贏得大體上自由的1950年大選[36],標誌着危地馬拉民選領導人之間首次的權力移交[37]。阿本斯私下和共產主義政黨危地馬拉勞動黨有些成員有聯繫,在他的統治下,危地馬拉勞動黨獲得合法地位[36],部分成員甚至在起草新總統的政策發揮作用[38][39]。儘管如此,阿本斯還是不打算將危地馬拉變成共產主義國家,轉而選擇走溫和的資本主義道路[40][41]。危地馬拉勞動黨也致力於在現有法律內工作,實現從封建主義中解放農民,改善工人權益的短期目標。阿本斯政策中最為突出的部分是土地改革法案[42]。阿本斯親自起草該法案[43],向拉丁美洲的經濟學家尋求意見[42]。法律的重點是將荒地從大地主手中移交給貧農,貧農因而能夠自行開發能獨立發展的農場[42]。

土地改革的正式名稱為第900號法令。它將所有大於673英畝(272公頃)的荒地從地主手中徵收。如果莊園在224英畝(91公頃)到672英畝(272公頃)之間,荒地只有在三分之二的土地被使用時才會被徵用。地主會獲得政府債券補償,其價值等同於被徵收土地價值,而土地價值由地主自行填寫1952年納稅表申報。在近35萬塊私人土地中,只有1710塊受徵地影響。法律實施迅速,導致部分土地遭到肆意掠奪。還有針對地主及持有少量土地所有權的農民的暴力行為[44]。

到1954年,土地徵收和分配總量達1,400,000英畝(570,000公頃),佔六分之一人口的50萬人獲得土地。和批評者的預測相反,法律導致危地馬拉農業生產力略微增長,耕地面積增加,農用機械購買量也增加。總體上,法律顯著提高了上千個農民家庭的生活水準,而其中土著佔大多數[44]。歷史學家格雷·格蘭丁認為法律代表着迄今為止被邊緣化的基本權力轉移[45]。

起源和前奏[編輯]

聯合果品公司遊說[編輯]

到1950年,聯合果品公司年利率達到6500萬美元,是危地馬拉政府收入的兩倍多[46]。公司實質上還持有危地馬拉在大西洋的唯一一個港口巴里奧斯港,使得他們從港口貨物流通中獲利[22]。由於和烏維科政府的長期關係,危地馬拉革命派認為聯合果品公司是1944年後發展的障礙。公司對有色人種工人的歧視性政策加強了這一形象[46][47]。受到規模的影響,阿本斯政府改革對聯合果品公司的影響勝過其他公司。此外,新的勞動法案允許聯合果品公司工人發起罷工,要求沒有實現的更高工資和工作安全保障。公司認為自己是改革專門針對的目標,拒絕和眾多罷工者談判,儘管經常違反新法令[48]。公司的麻煩將1952年第900號法令的通過複雜化。在公司擁有的550,000英畝(220,000公頃)土地中,只有15%獲耕種,剩下的是閒地,因此屬於土地改革法的範疇[48]。

對此,聯合果品公司集中遊說美國政府,多名國會議員批評危地馬拉政府不保護公司的利益。危地馬拉政府則回應稱,公司是該國發展的主要障礙。美國歷史學家認為:「危地馬拉人似乎認為他們的國家被外國利益集團無情剝削,拿走巨大利潤,沒有為該國的福祉作出過任何貢獻」[49]。1953年,政府徵收200,000英畝(81,000公頃)荒地,給公司開出的賠償利率為每畝2.99美元(即每公頃7.39美元),是公司買地成本的兩倍[49]。不久後,徵地行動加快,總徵地面積超過400,000英畝(160,000公頃),政府開出公司為了納稅給自己的財產估價的賠償利率[48]。由於這次是很大的低估,公司不滿賠償,進一步遊說華盛頓,尤其是和公司關係密切的美國國務卿約翰·杜勒斯[49]。

聯合果品公司還發動公關活動詆毀危地馬拉政府。公司僱傭多年來發動誤導攻勢,將公司描繪成危地馬拉共產主義政府受害者的愛德華·伯內斯[50]。1952年德懷特·艾森豪威爾當選總統後,公司加緊遊說,其中委託一家反對社會改革的機構進行調查研究,製作235頁的報道抨擊危地馬拉政府。歷史學家表示報告通篇「誇張草率的敘述和詭異的歷史理論」,儘管如此還是給閱讀過它的國會議員帶來不小的影響[51]。總的來說,公司為了讓立法者和美國民眾相信危地馬拉政府需要被推翻,花了50萬美元[51]。

PBFORTUNE行動[編輯]

隨着冷戰的不斷發展以及危地馬拉政府和美國企業就日益增多的問題產生衝突,美國政府不斷懷疑危地馬拉要革命[52][53]。此外,冷戰使杜魯門政府預先傾向於將危地馬拉政府看成共產主義國家[52]。阿雷瓦羅對加勒比軍團的支持也使杜魯門政府擔心,將其視為共產主義的載體,而不是它被認為的反獨裁力量[54]。直至任期結束,杜魯門政府仰賴純粹的外交和經濟手段,嘗試減少共產主義的潛在影響[55]。1944年後,美國拒絕向危地馬拉政府出售軍火,1951年開始阻止危地馬拉政府購買所有武器[56]。

美國對共產主義影響的擔憂在阿本斯1951年當選和1952年頒佈第900號法令後增長[53][57]。1952年4月,尼加拉瓜獨裁者安納斯塔西奧·索摩查·加西亞首次訪問美國。他在多個公開演講中讚揚美國,並獲紐約市政府頒發獎章。和特魯門及其高級官員會面時,索摩查表示,若美國能給他武器,他就會「清洗尼加拉瓜」[58]。該提議沒有獲得太多人馬上支持,但杜魯門指示中央情報局跟進。中情局接觸1949年發動針對總統阿雷瓦羅的政變未遂後流亡海外的軍方官員卡洛斯·卡斯蒂略·阿瑪斯[59]。中情局認為卡斯蒂略·阿瑪斯不論有沒有他們的協助都會發動政變,決定給他提供武器和22.5萬美元[60]。

接下來幾個禮拜,中情局、聯合果品公司和索摩查周密地策劃政變。中情局聯繫委內瑞拉的馬科斯·佩雷斯·希門內斯和多米尼加共和國的拉斐爾·特魯希略,這兩位美國支持的獨裁者都支持計劃,同意提供部分協助[61]。PBFORTUNE行動於1952年9月9日正式獲得批准前,部分計劃中的步驟已經在同年早些時候執行。1952年1月,中情局的國家秘密行動處編寫了一份「反共產主義政變後新政府最想馬上除掉的共產黨人」名單[62]。中情局計劃暗殺超過58名的危地馬拉人,並逮捕其他人[62]。

1952年底,中情局將計劃付諸實施。從聯合果品公司借來的一艘貨輪在新奧爾良經過特別改裝,打着農用機械的幌子裝上武器,啟航前往尼加拉瓜。然而,計劃不久後被中斷,當時其他人認為索摩查不明智。最終的結果是國務卿迪安·艾奇遜叫停行動。中情局繼續支持卡斯蒂略·阿瑪斯,每月給他3000美元的預付費用,外加維持反叛軍的資源[61][60]。

艾森豪威爾政府[編輯]

競選美國總統的活動大獲成功之時,德懷特·艾森豪威爾承諾推行更為積極的反共政策,推回共產主義,而不圍堵。在麥卡錫主義於政府圈子裏不斷增加的氛圍中工作,艾森豪威爾比杜魯門更願意使用中情局廢黜美國不喜歡的政府[63][64]。儘管PBFORTUNE行動迅速告吹,美國和危地馬拉的緊張關係依然加劇,尤其是在共產主義政黨危地馬拉勞動黨獲得合法地位,於1953年1月的選舉中被列入政府陣線的情況下[65]。比方說,《紐約時報》報道智利詩人巴勃羅·聶魯達訪問危地馬拉時,刻意強調他的共產主義信仰,但沒有提到他作為拉美最偉大在世詩人的名聲[66]。

艾森豪威爾政府的多位人士,包括國務卿約翰·福斯特·杜勒斯及其弟弟、中情局局長艾倫·杜勒斯,和聯合果品公司關係密切。杜勒斯兄弟曾在蘇利文和克倫威爾法律事務所工作,憑藉該身份為聯合果品公司安排幾項交易。副國務卿沃爾特·比德爾·史密斯後來成為公司的主管,而公司公關主任的妻子是艾森豪威爾的私人助理。這樣多的私交,意味着艾森豪威爾政府想將聯合果品公司的利益和美國安全利益混為一談,政府也就更願意推翻危地馬拉政府[67][68]。1953年中情局行動推翻伊朗民選首相也加強了艾森豪威爾利用該機構影響海外政治變革的信心[63]。

歷史學家和撰寫1954年政變文章的作者就聯合果品公司作用的相對重要性及對共產主義的擔憂(無論是否基於現實)影響美國決定發動1954年政變爭辯[69][70][71]。多位歷史學家認為,聯合果品公司的遊說和土地的徵用是美國的主要動機,這因艾森豪威爾政府內部人士和聯合果品公司的財務關係得到加強[71][72][73][74]。其他人認為,政變主要是出於美國的戰略利益,了解到阿本斯身邊出現一小撮共產黨人,使得美國對共產主義影響程度的認識錯誤[69][70][71]。還有一些人認為政變更大的傾向是美國內部反對第三世界的民族主義運動[75]。直到今天,聯合果品公司和共產主義觀念影響持續,被視作美國行動的動機[69][70][72][73][76]。

PBSUCCESS行動[編輯]

計劃[編輯]

中情局推翻哈沃斯·阿本斯的行動,代號PBSUCCESS,於1953年8月由艾森豪威爾授權。行動獲得用於「心理戰和政治行動」的270萬美元預算[77]。總預算預計為500萬到700萬美元,計劃僱傭中情局特工100多名[78]。此外,行動還招募大量從危地馬拉流亡的人士及周邊國家的人[78]。計劃包括製作阿本斯政府暗殺目標人物清單,以備策劃政變的不時之需。他們還匯編了暗殺技術手冊及列出需安插軍政府人員名單[77]。

國務院組建了一支外交官團隊支持行動。小隊由1953年10月出任駐危地馬拉大使的約翰·佩烏里弗伊領導[79][80]。而團隊的另一名成員是富有的企業家、外交官威廉·鮑雷,他對航空業有廣泛的認識[81]。佩烏里弗伊是激進的反共主義者,擔任美國駐希臘大使期間,他向中央情報局表示出合作意向[82]。佩烏里弗伊任期內,儘管與危地馬拉軍方的關係有所改善,但和危地馬拉政府的關係進一步惡化。在呈交給約翰·戴勒斯的報告中,佩烏里弗伊表示他「絕對相信如果(阿本斯)不是共產主義者,那麼他肯定會採取行動,直到有人出現」[83]。在中情局內部,行動由國家秘密行動處處長弗蘭克·威斯納指揮。威斯納選擇前美國陸軍上校、後來出任中央情報局駐韓國情報站站長的阿爾伯特·哈尼(Albert Haney)出任戰地指揮官。哈尼直接向威斯納報告,從而將行動從中情局拉美分部中獨立,該決策在內部造成緊張[84]。哈尼決定在佛羅里達州奧帕洛卡的一棟隱秘辦公大樓內設置指揮部[85]。指揮部代號「林肯」,成為行動的神經中樞[86]。

1953年3月29日,一場提前發生的政變打亂了中情局的行動節奏。下維拉帕斯省首府薩拉馬的駐軍基地遭到零星突襲。叛亂被迅速壓制,部分參與者被捕。幾名中情局特工和盟友遭監禁,政變勢力削弱。因此,中情局更加依賴危地馬拉的流亡組織及其反民主盟友[87]。他們考慮了幾位領導政變的候選人。1950年大選輸給阿本斯的保守派候選人米格爾·伊迪戈拉斯·富恩特斯受到危地馬拉反對派的青睞,但他拒絕烏維科政權內的職務,此外他的歐洲人外表不太可能吸引人佔大多數的梅斯蒂索人混血人口[88]。另一名聲望頗高的候選人是咖啡種植者胡安·科爾多瓦·賽娜(Juan Córdova Cerna),在擔任聯合果品公司的法律顧問前,他曾為阿雷瓦羅內閣服務過一段時間。兒子1950年在反政府起義中身亡後,他開始怨恨政府,於1953年在薩馬拉策動政變未遂,隨後流亡並加入卡斯蒂略·阿瑪斯。平民身份使得他的地位比卡斯蒂略·阿瑪斯略勝一籌,但他在1954年被診斷出咽喉癌,不得不退出候選名單[89]。因此,自1949年政變未遂以來一直流亡,並從1951年PBFORTUNE行動中斷以來受到中情局關注的卡斯蒂略獨攬政變大旗[60]。

阿瑪斯獲得足夠的資金,向危地馬拉流亡分子和鄰國招募一支小型僱傭軍,軍隊名叫解放軍。同時,中情局在尼加拉瓜和洪都拉斯設置訓練營,向他們提供武器和轟炸機。入侵危地馬拉前,美國和兩國簽署軍事協定,允許自由移動更大型的武器[90]。這些準備工作只有表面上的掩蓋。中情局希望阿本斯找到他們,計劃讓危地馬拉人民相信推翻阿本斯是既成事實。此外,中情局秘密接觸危地馬拉鄉村地區的所有教會領袖,說服他們在佈道時傳遞反政府信息[90]。

加拉加斯會議和美國的宣傳[編輯]

行動準備工作在如火如荼進行時,華府發佈一連串譴責聲明,聲稱危地馬拉政府被共產主義者滲透[91]。國務院還讓美洲國家組織修改將於1954年3月在加拉加斯召開的泛美會議的議程,要求新增被廣泛認為針對危地馬拉的項目「共產國際對美洲共和國的干預」的條款[91]。1954年1月29日到30日,危地馬拉發佈文件,公佈卡斯蒂略·阿瑪斯團隊反對者泄露出來的情報。遭泄露的原始文件顯示,美國進行了低劣的偽造,增強所擁有的情報,削弱所受指控的可信度[92]。危地馬拉隨即大肆抓捕卡斯蒂略·阿瑪斯的盟友,發佈聲明暗示「北方的一個政府」正密謀推翻阿本斯。華府否認指控,美國媒體統一口徑支持政府。甚至到那時相對中立地報道危地馬拉的媒體,如《基督科學箴言報》,都暗示阿本斯屈服於共產主義宣傳。部分國會議員還指出危地馬拉政府的指控證明它成為了共產主義國家[93]。

在加拉加斯會議上,拉美多個國家向美國尋求經濟援助,以及內政繼續不受到干涉[94]。美國的目標是通過譴責所謂的共產主義在西半球蔓延。危地馬拉外交部長吉利爾莫·托列洛極力反對決議,表示這代表「麥卡錫主義國際化」。儘管代表們支持托列洛的觀點,這份反共產主義的決議仍獲得通過,只有危地馬拉投了反對派,因為獨裁統治者的選票依賴美國,還有約翰·杜勒斯經濟壓力的威脅[95]。代表中對杜勒斯尖銳的反共主義的支持,遠沒有托列洛和艾森豪威爾所希望的那麼強烈[94],大會還標誌着美國的勝利,拉美國家自此對共產主義的看法更加具體[95]。

美國在1951年停止向危地馬拉出售軍火,同時與附近的洪都拉斯和尼加拉瓜簽訂雙邊國防協定,增加軍火出貨量。美國向危地馬拉軍方承諾,如果阿本斯下台,他們也能獲得軍火。1953年,阿本斯向加拿大、德國和羅德西亞購買軍火,美國國務院加緊制裁[96][97]。到1954年,阿本斯非常想要武器,決定秘密從捷克斯洛伐克購買,這是東方集團首次向美洲國家運送軍火,被視為在每周建立共產主義灘頭陣地的行動[98][99][100]。由波蘭斯塞新出發的瑞典貨運船阿爾弗海姆號將武器運到了危地馬拉的大西洋港口巴里奧斯港[99]。美國沒有將貨船攔下,雖然實施了非法的海軍檢疫[101]。然而,「危地馬拉軍官」在《紐約時報》表示「部分武器......不中用,破爛,或者完全不能用」[102]。中情局表示運輸這些武器是蘇聯在美國後院鬧事,最終刺激中情局發動政變[99]。

美國在海外的花言巧語,也對危地馬拉軍隊造成影響。軍隊一直持反共立場,而大使佩烏里弗伊自1953年10月抵達危地馬拉,給高級軍官們施加了頗大的壓力[103]。阿本斯希望阿爾弗海姆的秘密武器貨運能用來在軍隊不忠心的情形下,支援農民民兵。但是美國將貨運透露給軍官們,阿本斯被迫將軍火交給軍隊,加深了他和將軍們的讎隙[103]。

卡斯蒂略·阿瑪斯的入侵[編輯]

卡斯蒂略·阿瑪斯手下的480名士兵,兵分四路,於1954年6月15日離開洪都拉斯和薩爾瓦多的巢穴,聚集在危地馬拉邊境外圍的多個城鎮。當中人數最多的部隊原計劃襲擊太平洋港市巴里奧斯港,其餘則圍攻危地馬拉軍最大的邊防哨所且規模較小的埃斯基普拉斯、胡蒂亞帕和薩卡帕[104]。不過,入侵計劃很快便面臨阻力。其中一支60人的部隊在進入邊界前,被薩爾瓦多警方攔截拘捕[104]。6月18日上午8點20分,卡斯蒂略·阿瑪斯率領入侵部隊越過邊境。十名蓄意破壞者事先炸毀鐵路,切斷電話線。與此同時,卡斯蒂略·阿瑪斯乘飛機從首都親政府集會地點上空越過[104],要求阿本斯立即投降[105]。行動雖然引起首都的短暫恐慌,但由於叛亂分子沒能採取任何引起注意的行動,這種恐慌被迅速減弱。儘管他們的飛機在6月19日炸毀了一座橋,卡斯蒂略·阿瑪斯的軍隊耗盡了大量物資,也沒有交通工具支援,花了幾天時間才抵達目標地點[104]。

叛軍抵達目標地點時,遇到了進一步的操作。針對薩卡帕的122名叛軍遭到30名危地馬拉士兵的攔截和痛擊,其中逃出來的叛軍只有30位[106]。負責襲擊巴里奧斯港的叛軍則被警察和碼頭武裝工人鎮壓,其中許多人逃回洪都拉斯。為了挽回氣勢,叛軍飛機嘗試對首都發動空襲[106]。襲擊造成的財產損失雖小,卻給人們帶來了極大的心理影響,許多人認為入侵的軍隊比實際上更強大。叛軍轟炸機需要飛離尼加拉瓜首都馬那瓜,所以要限制負載。許多飛機用炸藥或燃燒瓶替換炸彈,以較低的負載製造大爆炸[107]。飛機目標是彈藥庫、遊行場地及其他可見目標。

1954年6月27日清晨,中情局一架P-38M閃電式戰鬥機襲擊了聖何塞港,向英國貨運船春天峽灣號投擲凝固汽油彈。這艘船被美國公司W.R. 格雷西航運公司包下,滿載着危地馬拉的棉花和咖啡[108]。事件使中情局損失100萬美元的賠償金[107]。6月22日,另一架叛軍飛機轟炸洪都拉斯城鎮聖佩德羅德科潘。約翰·杜勒斯從避免外交風波,聲稱襲擊由危地馬拉空軍策劃[109]。幾天內,叛軍多架轟炸機被危地馬拉軍方擊落,卡斯蒂略·阿瑪斯向中情局要求增派更多支援。艾森豪威爾立即同意提供額外的飛機,全力支持叛軍[110]。威廉·鮑雷在戰機派遣中起到關鍵作用[111]。

心理戰[編輯]

卡斯蒂略·阿瑪斯的480人軍隊即便有美軍飛機支援,還是無法擊敗危地馬拉軍隊。因此,PBSUCCESS行動計劃發動心理戰,告訴危地馬拉人民卡斯蒂略·阿瑪斯獲勝是既成事實,迫使阿本斯辭職[77][112][113]。宣傳戰在入侵行動前如火如荼地展開,美國新聞署根據中情局的報告撰寫數百篇關於危地馬拉的文章,在拉丁美洲散發數萬張傳單。中情局還說服盟國拍攝危地馬拉的視頻,為美國描述事件提供素材[114]。

阿爾法姆成功逃避檢疫,致使華盛頓通過海軍加強對危地馬拉的恫嚇。5月24日,美國發動HARDROCK BAKER行動,對危地馬拉實施海上封鎖。船隻和艦艇在危地馬拉海岸巡航,攔截搜查所有靠近的船隻,包括違法了國際法的英國和法國船隻[115]。不過,英國和法國的反抗不算激烈,希望以此換取美國不干涉他們支付中東叛軍殖民地的努力。參與恫嚇的不只是海軍。5月26日,卡斯蒂略·阿瑪斯的飛機飛越首都,散發傳單勸說民眾反對共產主義,支持卡斯蒂略·阿瑪斯[115]。

傳播範圍最廣的心理武器莫過於電台解放之聲(Voice of Liberation)。電台於1954年5月1日啟播,承擔着反共宣傳的職責,告訴聽眾反抗阿本斯政府,支持卡斯蒂略·阿瑪斯的解放軍。電台聲稱從危地馬拉腹地的叢林中廣播,這是許多聽眾所相信的。實際上,廣播由身在邁阿密的危地馬拉流亡分子炮製,飛往中美洲,由移動發射器廣播。解放之聲最初的廣播重複了四遍,之後每天兩次播送兩小時公告。傳輸信號最初在危地馬拉城只能斷斷續續地聽到,一個星期後,中情局顯著提升傳輸功率,危地馬拉首都都能清楚接收到信號。歷史學家認為,廣播在全國各地煽動暴亂,對政變成功起到頗為關鍵的作用。出於意料地,政府電台為了協助廣播,安裝了新的天線,同時停止三周信號發射[116]。衝突期間,廣播持續不斷地播放叛軍在首都聚集的誇張消息,大批軍隊和民眾士氣低落[117]。

危地馬拉的回應[編輯]

阿本斯政府原打算武裝戰時民兵、工人民兵和政府軍,擊退入侵。然而,武裝部隊的抵抗外加民眾了解到秘密購買武器的事情,總統被迫只能向政府軍發放武器[108]。入侵行動初期,阿本斯向民眾公開表示在軍事上擊敗卡斯蒂略·阿瑪斯的信心。不過,他擔心擊敗卡斯蒂略·阿瑪斯會招惹美國長驅直入。這種顧慮使她起初不打算武裝平民,缺乏軍事上的理據,也可能讓他失去軍隊的支持。危地馬拉軍方指揮官卡洛斯·恩里克·迪亞茲告訴阿本斯,軍隊不想武裝平民,認為「軍隊(會)盡職盡責」[118]。

阿本斯轉而通知迪亞茲挑選軍官,發動反擊。迪亞茲選了一批忠於阿本斯的軍官[118]。6月19日夜,駐紮在首都地區的軍隊離開薩卡帕,和駐軍的其他小分隊匯合。阿本斯表示「入侵是一場鬧劇」,但擔心如果軍隊在洪都拉斯邊境被擊敗,洪都拉斯就會籍此藉口,對危地馬拉反動戰爭,引起美國入侵。由於解放之聲散播謠言,鄉村地區的人們擔心第五縱隊的襲擊迫在眉睫,大批農民去市政府要武器保衛鄉村。他們不斷表示,武裝「成功捍衛了我們的村子」[119]。儘管如此,農民志願兵還是積極參與政府備戰工作,假設路障,向軍隊捐贈物資。叛軍飛機空投的武器貨運被攔截後轉交給了政府[119]。

阿本斯政府也尋求外交手段,嘗試阻止入侵。政府尋求薩爾瓦多和墨西哥的支援,墨西哥拒絕加入,薩爾瓦多政府僅報告了危地馬拉對佩烏里弗伊的貢獻。阿本斯最大的外交倡議,是將這個問題提交給聯合國安全理事會。6月18日,危地馬拉外交部長向安理會請求「採取必要措施阻止侵略」,表示尼加拉瓜和洪都拉斯還要對「受我國政府進步政策影響的某些外國壟斷」負責[120]。安理會於6月20日召開緊急會議,研討危地馬拉的訴求。在這場曠日持久且場面焦灼的辯論中,尼加拉瓜和洪都拉斯否認有關指控,美國表示艾森豪威爾在二戰中擔任將軍的角色,表明他反對帝國主義。唯一支持危地馬拉的國家是蘇聯。美國及其盟國提議將事件提交到美洲國家組織,遭到蘇聯投票否決。危地馬拉繼續推動安理會展開調查,該提議得到英國和法國支持,但6月24日被美國否決,這是美國第一次否決盟友提案。同時,美國還向兩國的外交官威脅稱會停止支持他們的其他倡議[121]。聯合國秘書長達格·哈馬舍爾德表示,美國的地位是「目前為止(對聯合國)最嚴重的打擊」[122]。其後美洲和平委員會設立調查特派團,華盛頓利用其影響力推延特派團入境,直至政變成功,軍事獨裁統治政權安插上位[121]。

阿本斯辭職[編輯]

阿本斯最初自信他的軍隊會迅速派遣反叛軍,而30人小駐軍隊大勝180人反叛軍的戰績增加了他的信念。6月21日,據信忠於阿本斯陸軍上校維克多·M·里昂(Víctor M. León)指揮的危地馬拉政府軍在薩卡帕集合。里昂告訴阿本斯,反擊行動因後勤原因推遲,但向他保證並不擔心,表示擊敗卡斯蒂略·阿瑪斯不需很久。政府其他成員沒有作保證。陸軍參謀長帕利內羅於6月23日視察薩卡帕軍隊後,認為軍隊不會開戰,便回到首都。他擔心美國的干涉正中卡斯蒂略·阿瑪斯的下懷,沒有將他的懷疑上報給阿本斯[120]。勞動黨領導也開始有所懷疑,代理秘書長貝爾納多·阿爾瓦拉多·門松派一名中央委員到當地調查。委員在6月25日返回,表示軍隊士氣非常低落,不願意參戰。門松把情況報給阿本斯,阿本斯迅速派去另一位調查員。這位調查員作出同樣的報告,還把薩卡帕軍官要求他辭職的口信帶來。軍官認為,美國極力支持叛軍,戰敗在所難免,阿本斯應該對此負責。他表示,如果阿本斯不願辭職,軍隊可能會擅自和卡斯蒂略·阿瑪斯達成協議,跟他一起行軍到首都[123][124]。

在此期間,阿瑪斯着手加緊空襲,艾森豪威爾批准了額外的飛機。不過,阿瑪斯方的物資有限,勝算不大,當中許多炸彈是二戰遺留下來的,沒有爆炸。儘管如此,他們在心理戰方面的成效顯著[125]。6月25日,阿本斯收到軍方最後通牒,知道阿瑪斯已經在軍事上取得勝利,擊敗了奇基穆拉的危地馬拉駐軍。後來,這被證明是阿瑪斯在軍事上唯一一次勝利[123]。歷史學家皮耶羅·格雷耶瑟斯(Piero Gleijeses)表示,如果叛軍沒有美國的支持,政府軍的軍官會保持對阿本斯的忠誠。儘管他們每個人不一定都支持阿本斯,但至少對阿瑪斯更為警惕,民族主義觀點也會很強烈。正因為如此,他們認為美國會在軍事上干預,引發一場他們不可能獲勝的戰爭[123]。

6月25日夜間,阿本斯召集政府高層、政黨和工會會議。迪亞茲上校也在場。總統告訴打架,薩卡帕軍方已經放棄政府,民眾必須武裝保衛國家。迪亞茲沒有提出反對,工會承諾了上千人的軍隊。然而第二天軍隊集合時,只有寥寥百來人到場。首都民眾曾在1944年大罷工和1949年未遂政變中兩次支持危地馬拉革命,但是這一次,軍隊受到美國的威脅拒絕參戰。公會成員不願意為入侵者和他們自己的軍隊而戰[126][117]。見此情況,迪亞茲放棄對總統的支持,開始與其他高級軍官密謀推翻阿本斯。他們告訴佩烏里弗伊計劃,要他停止敵對,換取阿本斯辭職。佩烏里弗伊答應安排休戰,策劃者去找阿本斯,把決定告訴她。阿本斯非常疲憊,他想至少保留他的民主改革措施,沒有提出異議,同意了決定。把決定通知了內閣後,他在1954年6月27日晚上8點離開總統官邸,而錄製好的辭職演說在一個小時後播放。在演說中,他表示辭職是要消除「入侵的藉口」,希望能保持1944年10月革命的成果[127]。之後他來到墨西哥大使館尋求政治庇護[128],兩個月後,他安全離開國家,流亡墨西哥[129]。120多名阿本斯支持者或共產主義者也獲准離開,中情局所設想的暗殺計劃都沒有實際實施[130] 。

軍政府[編輯]

總統宣佈辭職後不久,迪亞茲在電台宣佈會接管政府,軍隊會繼續抗擊阿瑪斯入侵[131][132]。他和埃爾費高·埃爾南·門森·奧古雷和何塞·安格爾·桑切斯掌管了軍政府[132][133][134][135]。兩天後佩烏里弗伊大使要迪亞茲辭職,按照中情局一位官員的話,迪亞茲不利於美國外交政策[135][136]。佩烏里弗伊痛斥迪亞茲允許阿本斯在辭職演講中批評美國。與此同時,一名訓練有素的美國飛行員在政府軍的主要炸藥庫投放炸彈,恫嚇上將[132][137]。不久後,較容易受美國利益擺佈的門森上將率領和平政變,迅速推翻迪亞茲[135]。後來,迪亞茲表示佩烏里弗伊給他看了一份共產黨員名單,要求翌日將上面的人殺掉。迪亞茲拒絕,佩烏里弗伊繼續緊逼[138]。6月17日,薩卡帕的軍方領導人開始和阿瑪斯何談。雙方簽署和平協議,協議規定為換取大赦,薩卡帕軍方三天後交由阿瑪斯統帥。幾天後軍隊返回軍營,「沮喪,有一種可怕的失敗感」[135]。

儘管門森是堅定的反共人士,多次表示忠於美國,不過他還是不願意將權力交給阿瑪斯。迪亞茲的下台使得佩烏里弗伊相信中情局應該採取手段,讓國務院在和危地馬拉政府的談判中扮演主要角色[139]。國務院讓薩爾瓦多的獨裁者奧斯卡·奧索里奧邀請所有人到首都聖薩爾瓦多會談。奧索里奧同意,門松和阿瑪斯於6月30日抵達[135]。佩烏里弗伊最初留在危地馬拉城,避免顯得美國的作用過重。但第一天的談判接近崩潰,他不得不前往[135][140]。按照杜勒斯的話,佩烏里弗伊的角色是讓「一些首腦一起崩潰」[140]。沒有美國的支持,門松和阿瑪斯都不能保持權力,因此佩烏里弗伊被迫各方達成協議,協議於7月2日凌晨4點45點公佈。根據協議,阿瑪斯及其下屬、少校恩里克·特立尼達·奧利瓦(Enrique Trinidad Oliva)加入了由門森領導的三人軍政府,門森保留總統職位[135][35]。7月7日,軍政府中支持門森的杜波依斯(Dubois)和克魯茲·薩拉薩爾(Cruz Salazar)辭職,兩人在門森不知道的情況下做了這個秘密協議。寡不敵眾的門森也辭職,從而一致同意阿瑪斯當選軍政府總統[135]。美國回報兩名將軍的合作,每人給了10萬美元[135]。7月13日,美國迅速承認新政府[141]。就任總統後不久,阿瑪斯面臨着軍隊年輕學員的政變威脅,學員們不滿軍隊向他投誠。政變最終被粉碎,造成29人死亡,91人受傷[142]。10月初,大選舉行,當時所有政黨都被禁止參加選舉。阿瑪斯成了唯一的參選人,以99%的選票贏得大選,完成權力過渡[143][144]。

各方反應[編輯]

政變遭全世界唾罵。巴黎《世界報》和倫敦《泰晤士報》譴責美國發動政變是「經濟殖民主義的現代版」[77]。拉美民眾和官員猛烈批評美國,許多人認為危地馬拉是武裝抵抗美國霸權主義的象徵[77]。時任英國首相克萊門特·艾德禮認為政變是「明晃晃的侵略行為」[77]。艾倫·杜勒斯認為政變是「民主」戰勝共產主義的一次勝利,表示危地馬拉的局勢「是被危地馬拉人自己拯救的」,但一位英國官員表示:「在某些地方,這幾乎像是莫洛托夫談論捷克斯洛伐克或希特拉談論奧地利一樣」[145]。聯合國秘書長哈馬舍爾德表示,美國廢黜危地馬拉民選政府的準軍事入侵行動,是違反《聯合國憲章》人權規定的地緣政治行為[77]。就連立場親美的西德報紙也譴責政變[77]。美國國家安全檔案館墨西哥項目主任凱特·多伊爾(Kate Doyle)認為政變給危地馬拉民主判了最終死刑[77]。

政變得到美國政治家們的廣泛支持。歷史學家皮耶羅·格雷傑西認為,共和民主兩黨的外交政策展現了對美國在中美洲霸權的不團結,使得他們傾向於看到不存在的共產主義威脅。因此艾森豪威爾延續門羅主義繼續得到兩黨支持[146]。政變也在拉美遭到批評,阿本斯被推翻後,當地出現反美示威浪潮,這種情緒持續了此後持續了幾十年。歷史學家指出,政變使得美國時任副總統理查德·尼克遜四年後出訪拉丁美洲遭到敵對的原因[147]。美國國務院的一項研究發現,十一個國家的民眾針對政變發起示威行動,儘管其中有些人親美[148]。歷史學家約翰·劉易斯·加迪斯指出,中情局在伊朗和危地馬拉所起到的作用,使得它在「整個拉美和中東地區享有幾近神話般的聲譽,就是說作為一種工具,只要美國願意,就會用它廢除不喜歡的政府[149]。」

後續[編輯]

掩蓋行動[編輯]

中情局發起PBHistory行動分析阿本斯政府文件,特別找出危地馬拉共產黨受到蘇聯影響的證據,為1954年政變辯解。由於阿本斯政府遭到迅速推翻,中情局認為政府不會有時間銷毀罪證文件,可以分析文件證明阿本斯和蘇聯所謂的關係[150]。中情局也相信,這有助於更好地理解拉美各國共產黨的運作,而中情局在這方面的真實信息非常少[151]。最終的動機,則是國際社會對政變的評價非常負面,就連美國的盟友的也是如此,中情局希望行動抵消反美情緒[152]。行動於1954年7月4日啟動,四名中情局特工專門研究共產黨結構的專家帶領下,抵達危地馬拉城。他們的目標包括阿本斯的私人財產、警方文件和危地馬拉勞動黨總部[153]。

調查最初找不出任何與蘇聯有關的線索,中情局決定擴大行動,於8月4日派出人數更多的團隊,成員有來自國務院和新聞署的。特勤隊代號社會調查組(Social Research Group)[154]。為了避免觸怒危地馬拉的民族主義者,中情局反而選擇將文件留在危地馬拉,同時資助危地馬拉情報部門成立,離間共產主義組織。因此美國國家反共產主義防禦委員會於7月20日成立,該組織在軍事和警察職能方面獲得了很大的權力[155]。新機構人員負責分析同樣的文件[156]。行動的文件分析階段於1954年9月28日結束,50萬份文件收到檢查[156]。美國各政府部門在情報使用問題上分歧較大:中情局希望用在顛覆共產黨人上,新聞署想用於政治宣傳。中情局行動領導保留對秘密行動所需要的任何文件的控制權[157]。中情局給阿根廷共產黨人切·格瓦拉建立的檔案中,開頭便是行動的結果[158]。

在隨後的十年中,許多作家利用文件出版書籍,當中大多數得到中情局的秘密協助,以傾向於中情局的角度描述危地馬拉革命和1954年政變[159]。儘管中情局不懈努力,國際社會和學術界仍然極力批評美國政策,甚至是中情局資助的書籍也對其角色有所批評[160]。找出證明危地馬拉勞動黨是蘇聯傀儡[160],或者和莫斯科有任何聯繫的證據的目標未能實現[161]。然而蘇聯對政變的描述,即美國壓制民主革命,保護聯合果品公司對危地馬拉經濟的控制權得到了更廣泛的接受[162]。歷史學家馬克·霍夫(Mark Hove)認為行動「被證明是無效的,因為拉美社會對美國干預危地馬拉有『悶悶不樂的新怨恨』[163]。」

政治遺產[編輯]

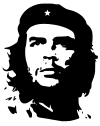

1954年政變在危地馬拉國內外造成極大的政治影響。1953年伊朗民選總理被推翻不久後,推翻阿本斯較為輕易,使得中情局對自身策動政變的能力過度自信,到1961年入侵豬灣失敗[164][165]。政變時,25歲的埃內斯托·切·格瓦拉住在危地馬拉。屢次與政治聯合抗爭失敗後,格瓦拉在阿根廷大使館尋求庇護,之後最終從安全通道進入墨西哥,投身古巴革命。危地馬拉政變中的經歷,很大程度上使他堅信「武裝反抗帝國主義的必要性」,在古巴革命中利用軍事策略制勝[166]。阿本斯在危地馬拉政變中的經歷,也同樣使得古巴的菲德爾·卡斯特羅政權挫敗中情局的入侵[167]。在多年的危地馬拉革命中,美國政策制定者和美國媒體都認同共產主義威脅論。阿本斯宣佈已經證明美國參與了薩拉姆事件,美國極力駁斥,幾乎所有美國媒體都把卡斯蒂略·阿瑪斯的入侵描繪成對抗共產主義的戲劇性勝利[168]。拉美媒體對美國的批評並不十分克制,而政變也導致該地區的反美情緒持續很長時間[169][170]。

在國內,卡斯蒂略·阿瑪斯擔心失去廣泛支持,打算消滅所有反對聲音。他迅速逮捕上千名反對派領導,把他們標榜為共產黨,同時廢除1945年,授予直接給了自己濫權機會[171]。監獄人滿為患,便修建集中營關押犯人。在艾倫·杜勒斯的提議下,卡斯蒂略·阿瑪斯拘禁了大量想逃難的公民。他還成立了全國反共防禦委員會,該組織有逮捕、拘留和驅逐的廣泛權力。在接下來的幾年中,委員會調查約7萬人。許多人被拘禁,處決或「失蹤」,而一般未經審判[171]。他還取締了所有工會、農民組織和政黨[172],除了他自己的黨、執政到1957年[173]、但在往後的數十年中依然保有影響力的危地馬拉民族解放運動[35]。阿瑪斯對讓他掌權的軍官和僱傭兵的依賴,也使得腐敗現象橫生,艾森豪威爾政府很快便拿出幾百萬美元資助危地馬拉政府[174]。阿瑪斯還推翻了阿本斯的土地改革政策,使得美國大使館認為他的政策和之前相比「後退了一大步」[175]。聯合果品公司並未從政變中獲益。儘管保留了大多數特權,公司的利潤依舊持續下跌,最終要和另一家公司才能避免破產局面[176]。儘管政變也使得當地天主教會的領導們受影響,但由於許多反共國家認為教會過於同情社會主義政黨,之前的政府施行的反天主教限制政策在20世紀60年代恢復[177]。

內戰[編輯]

多個文官政府推行積極的推回政策,導致農村地區自1960年起發生一連串左翼叛亂。這導致美國支持的危地馬拉軍政府和經常得到很大程度支持的左翼叛亂分子陷入長達36年的危地馬拉內戰。其中規模最大的運動由弱者游擊隊率領,該組織巔峰時期成員達27萬[178]。內戰期間,雙方都對平民犯下暴行,其中93%在美軍的支持下實施[178][179][180],而美軍曾在80年代對當地的土著瑪雅人發動種族滅絕的焦土運動[178][181][182]。里奧斯·蒙特和費爾南多·羅密歐·盧卡斯·加西亞在位時,這類暴力行為尤其嚴重[183]。

此外,屠殺平民、強姦[184]、空襲和強迫失蹤等侵犯人權的行為也有發生[178]。格雷耶瑟斯認為危地馬拉「被恐懼的文化統治」,在拉美地區侵犯人權的歷史中留下可怕的記錄[185]。這些暴行部分是政府採取尤為殘酷的策略平息叛亂導致的[178][183]。1954年政變代表反共鬥爭的意識形態表述,也常被用於證明80年代暴力行為的合理性[186]。歷史學家將內戰的暴行歸咎於1954年政變及其所產生的「反共妄想」[187]。到1996年內戰結束,游擊隊和政府達成和平協議,互相赦免對方的士兵[183]。據估計,內戰導致20萬平民死亡[178][a]。

道歉[編輯]

1999年3月,美國總統比爾·克林頓向危地馬拉政府道歉,承認美國支持的獨裁政權犯下暴行[190]。他表示:「對於美國來說,我必須明確指出,支持軍隊和情報部門參與暴行及廣泛的鎮壓是錯誤的,美國不能重複這樣的錯誤[190]。」克林頓致歉前不久,真相委員會發佈了報告,證明美國支持軍隊實行種族滅絕政策[190]。

2011年5月,危地馬拉政府和阿本斯的在世家屬簽署協議,歸還阿本斯的遺產,就政府驅逐他處境公開道歉。阿本斯的近親們還獲得經濟補償[191]。2011年10月20日,危地馬拉總統阿爾瓦羅·科洛姆在危地馬拉國家宮向活躍於國內政壇的阿本斯兒子雅各布·阿本斯·維拉諾瓦正式道歉[191]。科洛姆表示:「這對危地馬拉社會來說是犯罪,對開啟民主春天的政府來說是侵略行為[191]。」

註釋和參考資料[編輯]

註釋[編輯]

參考[編輯]

- ^ Streeter 2000,第8頁.

- ^ Gilderhus 2006,第6–9頁.

- ^ 3.0 3.1 Gilderhus 2006,第10–12頁.

- ^ LaFeber 1993,第34頁.

- ^ 5.0 5.1 Streeter 2000,第8–10頁.

- ^ Forster 2001,第117頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第xii頁.

- ^ Smith 1995,第6頁.

- ^ 9.0 9.1 Forster 2001,第12–15頁.

- ^ 10.0 10.1 Gleijeses 1991,第10–11頁.

- ^ Immerman 1982,第68–70頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第65–68頁.

- ^ 13.0 13.1 LaFeber 1993,第76–77頁.

- ^ 14.0 14.1 Immerman 1982,第68–72頁.

- ^ LaFeber 1993,第77頁.

- ^ 16.0 16.1 Streeter 2000,第10–11頁.

- ^ Forster 2001,第29頁.

- ^ Gleijeses 1991,第13頁.

- ^ 19.0 19.1 19.2 Streeter 2000,第11–12頁.

- ^ Immerman 1982,第34–37頁.

- ^ Cullather 2006,第9–10頁.

- ^ 22.0 22.1 22.2 Schlesinger & Kinzer 1999,第67–71頁.

- ^ Gleijeses 1991,第22頁.

- ^ Streeter 2000,第12頁.

- ^ 25.0 25.1 Streeter 2000,第12–13頁.

- ^ 26.0 26.1 Streeter 2000,第14–15頁.

- ^ Jiménez 1985,第149頁.

- ^ 28.0 28.1 Forster 2001,第98–99頁.

- ^ Forster 2001,第99–101頁.

- ^ Streeter 2000,第15–16頁.

- ^ Streeter 2000,第13–14頁.

- ^ Streeter 2000,第16–17頁.

- ^ Castañeda 2005,第94–96頁.

- ^ Gleijeses 1991,第50–69頁.

- ^ 35.0 35.1 35.2 Castañeda 2005,第93頁.

- ^ 36.0 36.1 Gleijeses 1991,第73–84頁.

- ^ Castañeda 2005,第91頁.

- ^ Gleijeses 1991,第134–148頁.

- ^ Immerman 1982,第61–67頁.

- ^ Streeter 2000,第18–19頁.

- ^ Figueroa Ibarra 2006,第397頁.

- ^ 42.0 42.1 42.2 Immerman 1982,第64–67頁.

- ^ Gleijeses 1991,第144–146頁.

- ^ 44.0 44.1 Gleijeses 1991,第149–164頁.

- ^ Grandin 2000,第200–201頁.

- ^ 46.0 46.1 Immerman 1982,第73–76頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第71頁.

- ^ 48.0 48.1 48.2 Immerman 1982,第75–82頁.

- ^ 49.0 49.1 49.2 Schlesinger & Kinzer 1999,第72–77頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第78–90頁.

- ^ 51.0 51.1 Schlesinger & Kinzer 1999,第90–97頁.

- ^ 52.0 52.1 Immerman 1982,第82–100頁.

- ^ 53.0 53.1 Cullather 2006,第14–28頁.

- ^ Immerman 1982,第95頁.

- ^ Immerman 1982,第109–110頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第102頁.

- ^ Gleijeses 1991,第228頁.

- ^ Gleijeses 1991,第228–229頁.

- ^ Gleijeses 1991,第59–69頁.

- ^ 60.0 60.1 60.2 Cullather 2006,第28–35頁.

- ^ 61.0 61.1 Gleijeses 1991,第229–230頁.

- ^ 62.0 62.1 Haines 1995.

- ^ 63.0 63.1 Schlesinger & Kinzer 1999,第100–101頁.

- ^ Gleijeses 1991,第234頁.

- ^ Gleijeses 1991,第231頁.

- ^ Immerman 1982,第96頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第106–107頁.

- ^ Immerman 1982,第122–127頁.

- ^ 69.0 69.1 69.2 Fraser 2005,第489頁.

- ^ 70.0 70.1 70.2 Gleijeses 1991,第2–5頁.

- ^ 71.0 71.1 71.2 Jiménez 1985,第149–151頁.

- ^ 72.0 72.1 McCleary 1999,第10頁.

- ^ 73.0 73.1 Streeter 2000,第1頁.

- ^ Figueroa Ibarra 2006,第400頁.

- ^ Streeter 2000,第1–2頁.

- ^ Castañeda 2005,第92–100頁.

- ^ 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 Kornbluh 1997.

- ^ 78.0 78.1 Immerman 1982,第138–143頁.

- ^ Cullather 2006,第45頁.

- ^ Immerman 1982,第137頁.

- ^ Holland 2005,第53–56頁.

- ^ Gleijeses 1991,第251–254頁.

- ^ Gleijeses 1991,第255頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第108–109頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第110, 112–113頁.

- ^ Gleijeses 1991,第288頁.

- ^ Cullather 1994,第21頁.

- ^ Immerman 1982,第141–142頁.

- ^ Immerman 1982,第141–143頁.

- ^ 90.0 90.1 Immerman 1982,第162–165頁.

- ^ 91.0 91.1 Gleijeses 1991,第256–257頁.

- ^ Cullather 2006,第55頁.

- ^ Gleijeses 1991,第259–262頁.

- ^ 94.0 94.1 Gleijeses 1991,第267–278頁.

- ^ 95.0 95.1 Immerman 1982,第146–150頁.

- ^ Immerman 1982,第144–150頁.

- ^ Cullather 1994,第36頁.

- ^ Gleijeses 1991,第280–285頁.

- ^ 99.0 99.1 99.2 Immerman 1982,第155–160頁.

- ^ Jiménez 1985,第152頁.

- ^ Gleijeses 1991,第310–316頁.

- ^ Gruson 1954.

- ^ 103.0 103.1 Gleijeses 1991,第300–311頁.

- ^ 104.0 104.1 104.2 104.3 Cullather 2006,第87–89頁.

- ^ Immerman 1982,第161頁.

- ^ 106.0 106.1 Cullather 2006,第90–93頁.

- ^ 107.0 107.1 Immerman 1982,第166–167頁.

- ^ 108.0 108.1 Gordon 1971.

- ^ Gleijeses 1991,第340頁.

- ^ Immerman 1982,第168–169頁.

- ^ Holland 2005,第58–61頁.

- ^ Jiménez 1985,第152–154頁.

- ^ Immerman 1982,第165頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第166頁.

- ^ 115.0 115.1 Cullather 2006,第82–83頁.

- ^ Cullather 2006,第74–77頁.

- ^ 117.0 117.1 Cullather 2006,第100–101頁.

- ^ 118.0 118.1 Gleijeses 1991,第320–323頁.

- ^ 119.0 119.1 Gleijeses 1991,第323–326頁.

- ^ 120.0 120.1 Gleijeses 1991,第326–329頁.

- ^ 121.0 121.1 Immerman 1982,第169–172頁.

- ^ Gleijeses 1991,第331頁.

- ^ 123.0 123.1 123.2 Gleijeses 1991,第330–335頁.

- ^ Cullather 2006,第97頁.

- ^ Cullather 2006,第98–100頁.

- ^ Gleijeses 1991,第342–345頁.

- ^ Gleijeses 1991,第345–349頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第201頁.

- ^ Gleijeses 1991,第390頁.

- ^ Haines 1995,第8–9頁.

- ^ Cullather 2006,第102–105頁.

- ^ 132.0 132.1 132.2 Castañeda 2005,第92頁.

- ^ McCleary 1999,第237頁.

- ^ Immerman 1982,第174頁.

- ^ 135.0 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 135.7 135.8 Gleijeses 1991,第354–357頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第206頁.

- ^ Immerman 1982,第175頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第207–208頁.

- ^ Cullather 2006,第102頁.

- ^ 140.0 140.1 Schlesinger & Kinzer 1999,第212–215頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第216頁.

- ^ Streeter 2000,第42頁.

- ^ Immerman 1982,第173–178頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第224–225頁.

- ^ Young 1986,第584頁.

- ^ Gleijeses 1991,第361–370頁.

- ^ Gleijeses 1991,第371頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第189頁.

- ^ Gaddis 2006,第166頁.

- ^ Holland 2004,第300頁.

- ^ Holland 2004,第301–302頁.

- ^ Holland 2004,第302–303頁.

- ^ Holland 2004,第302–305頁.

- ^ Holland 2004,第305頁.

- ^ Holland 2004,第306頁.

- ^ 156.0 156.1 Holland 2004,第307頁.

- ^ Holland 2004,第308頁.

- ^ Holland 2004,第309頁.

- ^ Holland 2004,第318–320頁.

- ^ 160.0 160.1 Holland 2004,第321–324頁.

- ^ Immerman 1982,第185頁.

- ^ Holland 2004,第322頁.

- ^ Hove 2007,第40頁.

- ^ Gleijeses 1991,第370–377頁.

- ^ Immerman 1982,第189–190頁.

- ^ Schlesinger & Kinzer 1999,第184–185頁.

- ^ Immerman 1982,第194–195頁.

- ^ Gleijeses 1991,第366–370頁.

- ^ Gleijeses 1991,第370–371頁.

- ^ Cullather 2006,第112頁.

- ^ 171.0 171.1 Immerman 1982,第198–201頁.

- ^ Cullather 2006,第113頁.

- ^ Grandin 2004,第86頁.

- ^ Cullather 2006,第114–115頁.

- ^ Gleijeses 1991,第382頁.

- ^ Cullather 2006,第118–119頁.

- ^ Pew 2006.

- ^ 178.0 178.1 178.2 178.3 178.4 178.5 McAllister 2010,第276–281頁.

- ^ Mikaberidze 2013,第216頁.

- ^ Harbury 2005,第35頁.

- ^ Castañeda 2005,第90頁.

- ^ 183.0 183.1 183.2 May 1999,第68–91頁.

- ^ Bartrop & Jacobs 2015,第963頁.

- ^ Gleijeses 1991,第383頁.

- ^ Castañeda 2005,第89–92頁.

- ^ Figueroa Ibarra 1990,第113頁.

- ^ Nelson, Diane M. Who Counts?: The Mathematics of Death and Life after Genocide. Duke University Press. 2015: 63–64 [2019-01-08]. ISBN 9780822375074. (原始內容存檔於2020-11-01).

- ^ Obermeyer, Ziad; Murray, Christopher J. L.; Gakidou, Emmanuela. Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme. The BMJ. 26 June 2008, 336 (1482) [9 June 2018]. (原始內容存檔於2017-12-27).

- ^ 190.0 190.1 190.2 Broder 1999.

- ^ 191.0 191.1 191.2 Malkin 2011.

文獻資料[編輯]

- Bartrop, Paul R.; Jacobs, Steven Leonard. Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. 2015 [2018-08-25]. ISBN 978-1-61069-364-6. (原始內容存檔於2020-05-13).

- Blum, William. Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II. London: Zed Books. 2003 [2018-08-25]. ISBN 978-1-84277-369-7. (原始內容存檔於2019-06-02).

- Broder, John M. Clinton Offers His Apologies to Guatemala. The New York Times. 1999-03-11 [2016-08-14]. (原始內容存檔於2020-11-17).

- Castañeda, Manolo E. Vela. Guatemala 1954: Las ideas de la contrarrevolución. Foro Internacional. 2005, 45 (1): 89–114. JSTOR 27738691 (西班牙語).

- Chapman, Peter. Bananas!: How the United Fruit Company Shaped the World. New York City, New York: Canongate Books. 2007 [2018-08-25]. ISBN 1-84195-881-6. (原始內容存檔於2019-08-04).

- Cullather, Nicholas. Operation PBSUCCESS: The United States and Guatemala, 1952–1954. Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency. 1994.

- Cullather, Nicholas. Secret History: The CIA's classified account of its operations in Guatemala, 1952–1954. Palo Alto, California: Stanford University Press. 2006. ISBN 978-0-8047-5468-2.

- Figueroa Ibarra, Carlos. Izquierda y violencia revolucionaria en Guatemala (1954–1960). Fermentum. May–August 2006, 16 (46): 395–414 (西班牙語).

- Figueroa Ibarra, Carlos. Guatemala el recurso del miedo. Nueva Sociedad. January–February 1990, (105): 108–117.

- Forster, Cindy. The Time of Freedom: Campesino Workers in Guatemala's October Revolution. Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press. 2001 [2018-08-25]. ISBN 978-0-8229-4162-0. (原始內容存檔於2020-05-11).

- Fraser, Andrew. Architecture of a broken dream: The CIA and Guatemala, 1952–54. Intelligence and National Security. 2005-08-21, 20 (3): 486–508. doi:10.1080/02684520500269010.

- Gaddis, John Lewis. The Cold War: A New History. New York City, New York: Penguin Books. 2006. ISBN 978-0-14-303827-6.

- Gilderhus, Mark T. The Monroe Doctrine: Meanings and Implications. Presidential Studies Quarterly. March 2006, 36 (1): 5–16. JSTOR 27552742. doi:10.1111/j.1741-5705.2006.00282.x.

- Gleijeses, Piero. Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1991 [2018-08-25]. ISBN 978-0-691-02556-8. (原始內容存檔於2020-05-12).

- Gordon, Max. A Case History of U. S. Subversion: Guatemala, 1954. Science and Society. Summer 1971, 35 (2): 129–155. JSTOR 40401561.

- Grandin, Greg. The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation. Durham, North Carolina: Duke University Press. 2000 [2018-08-25]. ISBN 978-0-8223-2495-9. (原始內容存檔於2020-08-03).

- Grandin, Greg. The Last Colonial Massacre. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. 2004. ISBN 0-226-30572-4.

- Gruson, Sydney. Useless Weapons and Duds Sent Guatemala by Reds, Officers Say; REDS SENT DUDS TO GUATEMALANS. The New York Times. 1954-07-09 [2016-08-13]. ISSN 0362-4331. (原始內容存檔於2020-10-30).

- Haines, Gerald. CIA and Guatemala Assassination Proposals, 1952–1954 (PDF). CIA Historical Review Program. June 1995 [2018-08-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-02-16).

- Handy, Jim. Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944–1954. Chapel Hill, North Carolina: University of North Carolina Press. 1994. ISBN 978-0-8078-4438-0.

- Harbury, Jennifer. Truth, Torture, and the American Way: The History and Consequences of U.S. Involvement in Torture. Boston, Massachusetts: Beacon Press. 2005 [2018-08-25]. ISBN 978-0-8070-0307-7. (原始內容存檔於2020-05-13).

- Holland, Max. Operation PBHISTORY: The Aftermath of SUCCESS. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. 2004, 17 (2): 300–332. doi:10.1080/08850600490274935.

- Holland, Max. Private Sources of U.S. Foreign Policy: William Pawley and the 1954 Coup d'Etat in Guatemala

. Journal of Cold War Studies. 2005-01-01, 7 (4): 36–73. ISSN 1531-3298. doi:10.1162/1520397055012442 –透過Project MUSE.

. Journal of Cold War Studies. 2005-01-01, 7 (4): 36–73. ISSN 1531-3298. doi:10.1162/1520397055012442 –透過Project MUSE. - Hove, Mark T. The Arbenz Factor: Salvador Allende, U.S.-Chilean Relations, and the 1954 U.S. Intervention in Guatemala. Diplomatic History. September 2007, 31 (4): 623–663. doi:10.1111/j.1467-7709.2007.00656.x.

- Immerman, Richard H. The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention. Austin, Texas: University of Texas Press. 1982. ISBN 9780292710832.

- Jiménez, Hugo Murillo. La intervención Norteamericana en Guatemala en 1954: Dos interpretacines. Anuario de Estudios Centroamerica. 1985, 11 (2): 149–155.

- Kornbluh, Peter; Doyle, Kate (編), CIA and Assassinations: The Guatemala 1954 Documents, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 4 (Washington, D.C.: National Security Archive), 1997-05-23 [1994] [2018-08-25], (原始內容存檔於2014-06-17)

- LaFeber, Walter. Inevitable Revolutions: The United States in Central America. New York City, New York: W. W. Norton & Company. 1993. ISBN 0-393-03434-8.

- May, Rachel. "Surviving All Changes Is Your Destiny": Violence and Popular Movements in Guatemala. Latin American Perspectives. March 1999, 26 (2): 68–91. doi:10.1177/0094582x9902600204.

- Malkin, Elisabeth. An Apology for a Guatemalan Coup, 57 Years Later. The New York Times. 2011-10-20 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2017-02-24).

- McAllister, Carlota. A Headlong Rush into the Future. Grandin, Greg; Joseph, Gilbert (編). A Century of Revolution. Durham, North Carolina: Duke University Press: 276–309. 2010 [2014-01-14]. ISBN 978-0-8223-9285-9. (原始內容存檔於2019-06-11).

- McCleary, Rachel M. Dictating Democracy: Guatemala and the End of Violent Revolution. Gainesville, Florida: University Press of Florida. 1999 [2017-01-03]. ISBN 978-0-8130-1726-6.

- Mikaberidze, Alexander. Atrocities, Massacres, and War Crimes: An Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC. 2013 [2018-08-25]. ISBN 978-1-59884-926-4. (原始內容存檔於2020-05-13).

- Navarro, Mireya. Guatemalan Army Waged 'Genocide,' New Report Finds. The New York Times. 1999-02-26 [2016-11-20]. (原始內容存檔於2017-02-27).

- Historical Overview of Pentecostalism in Guatemala. Pew Research Center. 2006-10-05 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2020-11-28).

- Schlesinger, Stephen; Kinzer, Stephen. Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1999. ISBN 978-0-674-01930-0.

- Smith, Gaddis. The Last Years of the Monroe Doctrine, 1945–1993. New York City, New York: Hill and Wang. 1995-11-30 [2018-08-25]. ISBN 978-0-8090-1568-9. (原始內容存檔於2019-06-07).

- Streeter, Stephen M. Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, 1954–1961. Athens, Ohio: Ohio University Press. 2000. ISBN 978-0-89680-215-5.

- Young, John W. Great Britain's Latin American Dilemma: The Foreign Office and the Overthrow of 'Communist' Guatemala, June 1954. The International History Review. 1986, 8 (4): 573–592 [p. 584]. doi:10.1080/07075332.1986.9640425.

延伸閱讀[編輯]

- Handy, Jim. Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala 1944–54. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1994. ISBN 0-8078-4438-1.

- Shea, Maureen E. Standish, Peter , 編. Culture and Customs of Guatemala. Culture and Customs of Latin American and the Caribbean. London: Greenwood Press. 2001. ISBN 0-313-30596-X.

- Shillington, John. Grappling with Atrocity: Guatemalan Theater in the 1990s. Fairleigh Dickinson University Press. 2002 [2018-08-25]. ISBN 978-0-8386-3930-6. (原始內容存檔於2016-01-23).

外部連結[編輯]

| 維基共享資源上的相關多媒體資源:1954年危地馬拉政變 |

- 美國中央情報局信息自由法電子閱覽室(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) – 美國中央情報局關於1954年危地馬拉政變的解密文件

- 美國國務院網站(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) – 外交政策,1952–1954:危地馬拉

- 美国问责项目. [2018-08-25]. (原始內容存檔於2005-10-30). – 危地馬拉種族滅絕

- 危地馬拉文獻計劃(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) – 美國國家安全檔案館

- 視頻:Devils Don't Dream! Analysis of the CIA-sponsored 1954 coup in Guatemala.

- 1954年危地馬拉政變文件(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 短片 U.S. Warns Russia to Keep Hands off in Guatemala Crisis (1955) 可在互聯網檔案館自由下載

- 美國國會在政變中的行動(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||