阿馬納風格

阿馬納風格(英語:Amarna art),古埃及藝術的創新風格,由新王國第十八王朝的統治時期(約公元前1353年至約公元前1336年)自稱為阿肯那頓的阿蒙霍特普四世所創導。阿肯那頓對古埃及的藝術和宗教生活的改變是非常激烈的,常被稱為阿馬納異端。他極力強調自己的神聖,他是唯一的至高無上的神日輪(埃及太陽神象徵)阿頓的化身。他恢復了古老的習俗,崇拜太陽,廢除埃及人信奉的一切眾神,其中包括阿肯那頓的父親極端崇拜的以前尊為萬神之王的阿蒙。阿肯那頓不滿足於僅在首都底比斯建立阿頓神廟,他建新都於沙漠邊緣,靠近現在的特勒·埃爾·阿馬納的地方,命名為埃赫塔吞(意為「阿頓神德澤所被之地」)。

特徵[編輯]

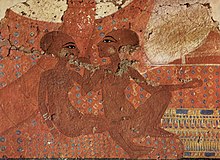

廢除了除阿頓之外的所有埃及眾神之後,阿肯那頓規定以他自己和他的家庭為藝術作品的主要題材,既要描繪他喜愛的家庭場面,也要畫他和阿頓神的和諧一致;阿頓神被畫成金色的球,光芒四射最後變成眾多小手,把象徵生命的安卡賜予阿肯那頓和他的王后奈費爾提蒂。阿馬納藝術最值得注意之處是描繪這位法老及其家庭的方法,摒棄了先前的清規戒律,為「自然主義」描繪開闢道路,把他們畫得更像真實的人。它實質上實現了藝術的世俗化,國王家族同過去畫中的奴役和平民一樣,取家常姿態和家常環境。有些專家看到描繪阿肯那頓本人的像——長形的頭、細長的頸項與四肢和隆起的肚子——是基本真實的身體特徵的藝術誇張,可能是某種罕見疾病改變了他的頭和臀部的結果。無論是什麼原因,這種表現主義的體型最終在某種程度上成為整個阿馬納時期大多數描繪人物形象的典範。

墓葬[編輯]

在埃赫塔吞的官員墓地中發現的着色墓壁浮雕,與通常墳墓中發現的死後生活光景相反,對當地日常生活揭示頗多。 畫面從一面牆到另一面牆,不理會傳統慣用的把可畫空間分成框格或水平帶狀的方式。呈現出熱愛自然形象,並且單純的風景也被認為是主題的素材。還有單純的半身像和頭像。

結束[編輯]

藝術革新和崇拜阿頓都沒有使阿肯那頓成為不朽。大神廟被反對膜拜阿頓的人們夷為平地,阿肯那頓的名字從官方帝王名冊中除去,後來被稱為「那個埃赫塔吞的罪犯」。他的繼任者之一的圖坦卡蒙試圖回到較為傳統的藝術觀念,但是這個時期的美術依然明顯地受阿馬納的影響。在第十八王朝後期,繼續堅定地清除藝術異端成分,到霍倫希布統治時期又恢復嚴格的形式主義。[1]

參見[編輯]

註釋[編輯]

- ^ Aldred, Cyril. Akhenaten: King of Egypt. London: Thames and Hudson. 1988. ISBN 9780500050484. OCLC 17997212.

參考[編輯]

- Aldred, Cyril. Akhenaten: King of Egypt. London: Thames and Hudson. 1988. ISBN 9780500050484. OCLC 17997212.

- David, Rosalie. Handbook to Life in Ancient Egypt. Facts on File. 1998.

- de Garis Davies, Norman. The Rock Tombs of El Amarna. Part 1–6. London: EES. 1903–1908.

- Eyma, Aayko (ed.) (2003). A Delta-Man in Yebu. Universal-Publishers.

- Grundon, Imogen. The Rash Adventurer, A Life of John Pendlebury. London: Libri. 2007.

- Hess, Richard S. (1996). Amarna Personal Names. Winona Lake, IN: Dissertations of the American Schools of Oriental Research - DASOR, 9.

- Martin, G. T. The Royal Tomb at el-'Amarna. 2 vols. London: EES. 1974, 1989.

- Template:TheAmarnaLettersRef

- Redford, Donald. Akhenaten: The Heretic King. Princeton. 1984.

- Waterson, Barbara. Amarna: Ancient Egypt's Age of Revolution. 1999.