主題:病毒

歡迎來到病毒主題!

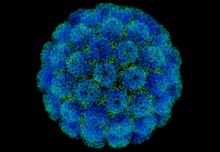

病毒是無法獨立生長複製、僅能在宿主細胞中複製的小型病原體,廣泛分布於地球上所有生態系,動物、植物、真菌、細菌與古菌等所有生物皆會被病毒感染。第一個被發現的病毒是菸草鑲嵌病毒,由馬丁努斯·威廉·拜耶林克於1899年發現並命名,迄今已有超過6000種類型的病毒得到鑑定。

病毒由遺傳物質(DNA或RNA)和蛋白質衣殼組成,有些病毒還具有脂雙層構成的包膜,衣殼形狀常見者有螺旋形與正二十面體等,還有較複雜的複合型(如感染細菌的噬菌體)。病毒的大小一般僅有細菌的百分之一,介於10至300奈米間,大多無法以光學顯微鏡觀察,而需使用電子顯微鏡。巴爾的摩病毒分類系統將病毒基於遺傳物質種類和複製機制分為七種。

許多病毒可感染人類而造成疾病,包括感冒、流感、水痘、愛滋病與SARS等疾病皆是病毒感染所致,不同的病毒的致病機制各異。疫苗接種與抗病毒藥物可以預防、治療部分病毒的感染。病毒的具體起源過程仍未知,目前對此有許多假說,分別認為最早的病毒可能來自退化的小型細胞、從生物基因組中跳脫的DNA或RNA元件、或在細胞生命起源以前就已經出現。

精選病毒

新城病毒可感染禽鳥而導致新城病,其傳染性和死亡率均高,現時沒有治療方法,但可以透過疫苗和消毒措施以減少其爆發之可能性。人類亦可能感染此病毒,導致輕微的結膜炎和類似流行性感冒之症狀,但一般不構成生命威脅。新城病毒最早於1926年在印尼爪哇被發現,隔年又在英國泰恩河畔新堡被發現並以此得名,但1898年造成蘇格蘭西北部家禽大量死亡的病毒極有可能是新城病毒。此病毒流行於許多國家,最重要的影響即是造成家禽的感染,可造成大量經濟損失。新城病毒可能可選擇性的殺傷癌細胞,因此有用於癌症療法的潛力。

病毒感染

貓傳染性腹膜炎(FIP),簡稱傳腹,是一種發生於貓的致命異常免疫反應,由貓攜帶的貓冠狀病毒發生變異而引起。FIP目前仍為絕症,發病後死亡時間不定,但極少活過一年時間。

雖然該病名稱為「腹膜炎」,但FIP實際上是一種多系統性炎症,並非所有的患貓都一定會表現出腹膜炎的症狀。患貓的症狀表現通常分為兩類,分別為濕性FIP和乾性FIP,其中濕性FIP占全部病例的70%左右,表現為腹腔胸腔出現積液,異常鼓脹;乾性FIP患貓症狀不一,取決於病毒侵害的器官種類。

作為一種首次記載於1963年的疾病,FIP的預防、治療等應對措施皆尚在研究中。作為患FIP的先決條件,貓冠狀病毒的感染非常常見,惟其變異為腹膜炎病毒的條件尚不明確,因而難以預防;統計結果顯示,FIP患貓中高達70%為純種貓,這很可能與純種貓較弱的免疫力有關。FIP少有直接的確診手段,一般需要根據患貓的臨床症狀、生化指標和既往歷史等因素來進行推斷,加之有一些其他貓的疾病與FIP症狀類似,造成FIP有一定的誤診率。而一旦確診,患貓只能接受以緩解痛苦為主要目的的治療。

疫情

1976年薩伊伊波拉出血熱疫情是1976年8月爆發於薩伊(今剛果民主共和國)的伊波拉出血熱疫情,首例病例出現在該國西北部蒙加拉省的亞布庫,為亞布庫當地一所學校的校長馬巴羅‧羅卡拉,羅卡拉曾在1976年8月帶著村子教會的人員沿伊波拉河參觀中非共和國邊境,此河流即為伊波拉病毒名稱的來歷,也是疫情的源頭。羅卡拉造訪不久後,亞布庫教會醫院出現大量病例。世界衛生組織的一份報告指出幾乎所有的後續感染要麼在醫院接受注射,或與病例有過密切接觸。羅卡拉的家人們決定遵照當地風俗埋葬他的屍體,不久後他的21名親友均患病,其中18人死亡。教會醫院重複使用未經消毒的針頭,同樣造成感染擴散造成疫情的病毒最初被認為是馬堡病毒,後來才發現是與該病毒關係接近的新種病毒,並以鄰近疫情爆發地點的河流伊波拉河將其命名為伊波拉病毒。此次疫情共造成318人感染,其中280人死亡,致死率為88%,與數週前爆發於蘇丹(今屬南蘇丹)的疫情同為史上最早紀錄的伊波拉出血熱疫情。

精選圖片

語錄

| “ | 地球上病毒的數量多於宇宙中的繁星 | ” |

推薦條目

病毒種類:冠狀病毒![]() • 輪狀病毒

• 輪狀病毒![]() • 鼠冠狀病毒

• 鼠冠狀病毒![]() • 人類冠狀病毒229E

• 人類冠狀病毒229E![]() • 人類冠狀病毒NL63

• 人類冠狀病毒NL63![]() • 果子貍SARS冠狀病毒

• 果子貍SARS冠狀病毒![]() • B病毒

• B病毒![]()

病毒疾病:流行性感冒![]() • 伊波拉出血熱

• 伊波拉出血熱![]() • 登革熱

• 登革熱![]() • 天花

• 天花![]() • 腦膜炎

• 腦膜炎![]() • 貓傳染性腹膜炎

• 貓傳染性腹膜炎![]()

疫情與流行病學:中國大陸愛滋病情況![]() • 2019冠狀病毒病朝鮮疫情

• 2019冠狀病毒病朝鮮疫情![]()

大眾文化:與時間賽跑:在愛滋病肆虐的非洲尋找希望![]()

人物:安尼魯·康特![]()

相關新聞

2月26日:進行中的2019冠狀病毒病疫情已在全世界造成超過1億1000萬人染病,其中超過250萬人死亡。WHO

2月18日:俄羅斯阿斯特拉罕州有七人感染甲型流感病毒H5N8亞型(均無症狀),此為首次發現H5N8感染人類的報導,過去認為此病毒株僅感染禽鳥,去年便造成大量雞隻遭到撲殺。WHO

2月14日:幾內亞東南部的城鎮古埃凱爆發新的伊波拉病毒疫情,共有7人確診。 WHO

2月7日:剛果民主共和國北基伍省再度爆發伊波拉病毒疫情,有1人確診感染。 WHO

2月4日:肯亞的裂谷熱疫情自去年11月爆發以來已造成32人感染,其中11人死亡。 WHO

11月21日:治療2019冠狀病毒病的複合型單株抗體REGN-COV2 抗體組合獲美國食品藥物管理局(FDA)緊急使用授權,用於12歲以上的輕度至中度患者,本月稍早FDA已授予另一種單株抗體Bamlanivimab緊急使用授權。 FDA 1, 2

11月18日:剛果民主共和國赤道省的伊波拉病毒疫情正式宣告結束,此疫情於去年6月爆發,共造成130人感染,其中55人死亡。 UN

你知道嗎?

- 天花在墨西哥的傳播歷史是怎樣的?

- SARS相關冠狀病毒的哪個病毒株與嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)的關係接近,且刺突蛋白的兩個次單元間具有與之相似的插入序列?

- 人類冠狀病毒229E、豬傳染性胃腸炎病毒與貓冠狀病毒都是使用哪種受體感染細胞?

- 20世紀初首次報告有家畜傳染的地區在肯亞大裂谷,並在1931年分離出病毒的是哪一種疾病?

- 哪種RoSSA核糖核蛋白的組成蛋白能參與消滅侵入細胞內的病毒?

- 人類疱疹病毒中哪一種的基因組最長?

傳記

馬丁努斯·威廉·拜耶林克(Martinus Willem Beijerinck,1851年-1931年)是荷蘭微生物學家和植物學家。1895年拜耶林克在代爾夫特技術學院(現代爾夫特理工大學)擔任教師並建立了代爾夫特大學微生物學院,他被認為是病毒學的開創者,在1898年通過過濾實驗證明菸草花葉病的病原體比細菌還要細小,並因此推論出病毒的存在。他把這種病原體命名為「virus」。他主張病毒是一種液體,但後來美國化學家斯坦利證明了病毒其實是微粒。拜耶林克也發現了氮氣轉化為植物所能夠吸收的銨離子的過程──固氮作用。

防治

黃熱病疫苗是用於預防黃熱病的疫苗。黃熱病是一種發生在南美與非洲地區的病毒性感染症,99%左右的人在接種疫苗後的一個月,就能出現終生的免疫力。黃熱病疫苗也被用於控制疫情,疫苗可以經由肌肉注射或皮下注射。

黃熱病疫苗於1938年被開發完成。世界衛生組織建議所有位於黃熱病疫區的國家,應該例行性注射黃熱病疫苗,接種疫苗的時機應在9到12歲之間,前往位於黃熱病疫區的國家旅行,也應該提前接種疫苗。一般而言,終生只要接種一次即可,無須追加疫苗。黃熱病疫苗為一種減毒性疫苗。有些國家規範自疫區入境者必須提出預先施打黃熱病疫苗的接種證明。

分類

主題

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

任務

- 發表您對這個主題頁面的看法

- 加入病毒專題

- 在病毒相關條目的討論頁加上{{WikiProject Viruses}}

- 創立目前仍缺乏的病毒條目

- 擴充現有的病毒小作品與初級條目,增添內容、圖片與參考來源

- 擴充現有的病毒條目,將其提升至優良條目

或典範條目

或典範條目 等級

等級 - 推薦可展示於本頁的條目、圖片與新聞

相關維基媒體計畫

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||