披帛

披帛,又名披子[1],是中國古代服飾的裝飾配件,是一種裝飾性的圍巾,屬於一個通過絲綢之路傳入中國的西亞文化,多為女子穿戴,通常搭於肩上,或纏繞在手肘間。若將雙手交叉,便垂懸於後背,以顯示出飄逸柔美之感[2]。披帛亦經常出現在神靈仙佛的畫像中,一些男性神佛也會穿戴披帛。

形制

披帛可分「帔」和「帛」兩種,長度可在二公尺以上。所用材料通常是纖薄輕柔的紗,多用絢麗的色彩,其上的裝飾圖紋可用刺繡、描繪或印製等不同方式製作[1]。

歷史

中國歷史上的披帛最早或者是通過絲綢之路傳入的一種源自西亞的波斯文化,而波斯人穿戴披帛的習慣,又可能是受到希臘化的影響又可能是受到希臘化的影響,但相關說法未被確實[3][4]。在敦煌、吐魯番發掘的披帛與中原唐朝長安出土的披帛屬於同一時代的產物,沿絲綢之路所發現的披帛也反映了當時絲綢貿易的活躍[4]。

披帛在隋、唐兩代蔚為風尙。隋唐兩代的詩詞、壁畫、畫作中描繪的女子大多身披披帛[1]。據說這種「時尙」是借鑑了西域舞姬的舞衣[3]。初唐時的披帛穿搭為一端塞入裙腰或半臂裡,另一端繞過肩膀後自然垂下,使用較短的披帛就可完成這種穿搭。晚唐五代時則流行將披帛從背後挽向身前,再搭到另一邊手臂上,需要大概五公尺以上的披帛方可達到這種效果[2]。

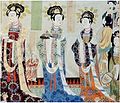

圖片

- 北魏/西魏

- 初唐

- 晚唐五代

參考資料

- ^ 1.0 1.1 1.2 月滿天心. 《美人醉》. 北京: 九州出版社. 2015. ISBN 9787510835384.

- ^ 2.0 2.1 龔元之. 《古裝穿搭研究室:超乎你想像的中國服飾史》. 臺北: 時報文化. 2019: 151. ISBN 9789571378473.

- ^ 3.0 3.1 中原文化家. 古代披帛起源於何時?. www.sohu.com. 2019-07-04 [2019-11-14].

- ^ 4.0 4.1 盧秀文; 徐會貞. 《披帛與絲路文化交流》. 敦煌研究 (中國: 敦煌研究編輯部). 2015-06: 22 – 29. ISSN 1000-4106.