呼罗珊省

呼罗珊省(波斯语:استان خراسان,發音: [xoɾɒːˈsɒːn] (![]() 發音)是今天伊朗东部及北部的一个曾经存在的省份。省名「呼罗珊」源于波斯语,意思是“太阳初升的地方”。这个称呼是从萨珊王朝开始出现的。

發音)是今天伊朗东部及北部的一个曾经存在的省份。省名「呼罗珊」源于波斯语,意思是“太阳初升的地方”。这个称呼是从萨珊王朝开始出现的。

呼羅珊(Khorasan)也寫為 Khurasan 和 Khorassan 在希臘化時代和安息帝國時代也被稱為特拉希安(Traxiane),是伊朗東北部的一個省,但歷史上指的是更大的地區,包括波斯帝國的東部和東北部。 Khorāsān這個名字是波斯語,意思是“太陽從那裡來”。[1] 名稱最早是由薩珊王朝為帝國東部行省所取[2],然後從中世紀晚期開始使用,以與鄰近的河中地區(Transoxiana)有所區別。[3][4][5]

這個省大致涵蓋歷史悠久的大呼羅珊的西部。[6] 伊朗呼羅珊省的現代邊界是在19世紀末[2] 正式確定的,該省於公元2,004年再被分為三個獨立的行政區(省)[7]

歷史

呼羅珊 (Khorāsān)這個名稱(文字意思:“日出”;“東方的”或“;初升的太陽的土地”)最初是在薩珊王朝時期給予波斯東部省份的。[2] 古時伊朗的呼羅珊省大致是歷史上的大呼羅珊的西半部[10],大呼羅珊地區包括今天在伊朗,阿富汗,塔吉克斯坦,土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的地區。此地区历史悠久,曾经受到过希腊人、阿拉伯人、塞尔柱突厥人、阿富汗人等民族的统治。

波斯的一些主要歷史名城都位於古時的呼羅珊:內沙布爾(Nishapur)和圖斯(Tus)(屬現代伊朗);梅爾夫( Merv)和珊鎮(屬現代土庫曼斯坦);撒馬爾罕(Samarkand)和布哈拉(Bukhara)(屬現代烏茲別克斯坦);赫拉特(Herat)和巴爾赫(Balkh)(在現代阿富汗);以及 苦盞(Khujand)和彭吉肯特(Panjakent)(在現代塔吉克斯坦)。這個詞也從中世紀晚期開始使用,尤其是在後蒙古(察合台汗國(Chagatai Khanate)和帖木兒帝國(Timurid Empire))時代,用於將該地區與鄰近的河中地區(Transoxiana)區分開來。[11][12][13] 呼羅珊省的現代伊朗邊界是在19世紀後期界定並正式實施。[2]

公元1,968年8月和1,978年9月,該地區發生了兩次大地震,分別造成12,000和25,000人死亡。 1,997年5月10日發生了第三次大地震(1997年加延地震),造成1,567人死亡,2,300人受傷,50,000人無家可歸。

呼羅珊省的現代劃分

呼罗珊省曾经是伊朗最大的一个省份,2004年整个地区被分成三个省:[14]

呼羅珊省的某些地區已被分割,添加入別省

- 一些南部地區添加入錫斯坦-俾路支斯坦省

- 一些西部地區添加入亞茲德省

人口資料

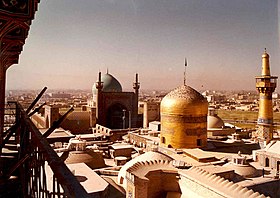

該地區的主要種族是波斯人,少數民族有庫爾德人,呼羅珊突厥人(Khorasani Turks),哈扎拉人(Hazaras)和土庫曼人(Turkmen)。該地區大多數人所說的各種方言都和波斯語有緊密關係。最大的定居點和耕作地區集中在馬什哈德(Mashhad)的西北部,其中包括古昌(Quchan),希爾凡(Shirvan),和博季努爾德市(Bojnurd)等重要城鎮。

呼罗珊的特产是波斯地毯,主要出自南部城市。[來源請求]

呼罗珊的主要民族为伊朗人、呼罗珊突厥人、土库曼人、库尔德人和阿拉伯人。近年来由于相邻的阿富汗局势动荡,很多难民湧入,也形成了很多阿富汗人的社区。

注释

- ^ Compare Levant and Mashriq.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Khorāsān. britannica.com. Encyclopædia Britannica, Inc. [8 December 2018]. (原始内容存档于2020-02-15). 引用错误:带有name属性“EncyclopediaBritannica”的

<ref>标签用不同内容定义了多次 - ^ Svat Soucek, A History of Inner Asia (页面存档备份,存于互联网档案馆), Cambridge University Press, 2000, p.4

- ^ C. Edmund Bosworth, (2002), 'CENTRAL ASIA iv. In the Islamic Period up to the Mongols' (页面存档备份,存于互联网档案馆) Encyclopaedia Iranica (online)

- ^ C. Edmund Bosworth, (2011), 'MĀ WARĀʾ AL-NAHR' (页面存档备份,存于互联网档案馆) Encyclopaedia Iranica (online)

- ^ Dabeersiaghi, Commentary on Safarnâma-e Nâsir Khusraw, 6th Ed. Tehran, Zavvâr: 1375 (Solar Hijri Calendar) 235–236

- ^ Online edition, Al-Jazeera Satellite Network. Iran breaks up largest province. [2006-04-30]. (原始内容存档于2006-05-20). 已忽略未知参数

|df=(帮助);|url-status=和|dead-url=只需其一 (帮助) - ^ https://archive.org/stream/02076762.cn#page/n6/mode/2up

- ^ 存档副本. [2015-12-30]. (原始内容存档于2015-01-11).

- ^ Dabeersiaghi, Commentary on Safarnâma-e Nâsir Khusraw, 6th Ed. Tehran, Zavvâr: 1375 (Solar Hijri Calendar) 235–236

- ^ Svat Soucek, A History of Inner Asia (页面存档备份,存于互联网档案馆), Cambridge University Press, 2000, p.4

- ^ C. Edmund Bosworth, (2002), 'CENTRAL ASIA iv. In the Islamic Period up to the Mongols' (页面存档备份,存于互联网档案馆) Encyclopaedia Iranica (online)

- ^ C. Edmund Bosworth, (2011), 'MĀ WARĀʾ AL-NAHR' (页面存档备份,存于互联网档案馆) Encyclopaedia Iranica (online)

- ^ Online edition, Al-Jazeera Satellite Network. Iran breaks up largest province. [2006-04-30]. (原始内容存档于2006-05-20). 已忽略未知参数

|df=(帮助);|url-status=和|dead-url=只需其一 (帮助)