伏爾加河上的清風

| 伏爾加河上的清風 | |

|---|---|

| 俄語:Свежий ветер. Волга | |

| |

| 藝術家 | 伊薩克·列維坦 |

| 年份 | 1891年-1895年 |

| 媒介 | 布面油畫 |

| 尺寸 | 72 cm × 123 cm(28英寸 × 48英寸) |

| 收藏地 | 莫斯科特列季亞科夫畫廊 |

《伏爾加河上的清風》(俄語:«Свежий ветер. Волга»,羅馬化:Svežij veter. Volga,英語作Fresh Wind. Volga或Fresh Wind. The Volga[1])是俄羅斯畫家伊薩克·列維坦於1891年至1895年間創作的油畫,描繪了俄羅斯中部河流伏爾加河的風光。自1910年來,畫作藏於莫斯科的特列季亞科夫畫廊。

列維坦繪製此畫用時四年,從1891年開始,至1895年為止。一年後,畫作在巡迴展覽畫派第24次展覽會中展出,地點在聖彼得堡,同年由俄羅斯藝術品收藏家米哈伊爾·莫羅佐夫買下。1910年,畫作按照莫羅佐夫的遺願轉往特列季亞科夫畫廊收藏。

本畫作是列維坦1895年至1897年間所創作一系列畫作的一部分,這些畫作都描繪大自然,情感歡悅。按照藝術史學家阿列克謝·費奧多羅夫-達維多夫的說法,畫作傳達了「喜洋洋的生活景象」,在其中「一切都充滿着生意」。藝術家米哈伊爾·涅斯捷羅夫提到這幅畫時則認為「也許除了伊利亞·列賓的《伏爾加河上的縴夫》,沒有哪幅畫這樣生動而精準地描繪出了伏爾加河」。

歷史[編輯]

1887年至1891年間,伊薩克·列維坦先後有四年曾往伏爾加河遊歷。[2][3]最初畫家對大河的印象是失望的,1887年他向友人安東·契訶夫寫信道:「我本來盼着伏爾加河能作個源泉,給我強烈的優美印象,然而不是這樣,這條河感覺真的陰鬱無聊、死氣沉沉,弄得我心痛,我就想『我怎麼不回去呢?』」[4]然而,大河在列維坦心中終於漸漸改觀。[5]從他對伏爾加河的印象,畫家創作了《伏爾加河上的黃昏》(«Вечер на Волге»,1888年)《黃昏下金色的普廖斯》(«Вечер. Золотой Плёс»,1889年)《雨後的普廖斯》(«После дождя. Плёс»,1889年)等作品。[6]1895年至1897年間,畫家創作了一系列描繪大自然的畫作,情感歡悅,《伏爾加河上的清風》也是其中之一,這一系列的畫作還有《三月》(«Март»,1895年)《金色的秋天》(«Золотая осень»,1895年)《春潮》(«Весна. Большая вода»,1897年)等等。[7]

列維坦在1890年夏秋兩季沿伏爾加河遊歷,造訪了普廖斯、尤里耶韋茨、基涅什馬等地。索菲婭·庫夫申尼科娃陪同,此人同樣是風景畫家,也是列維坦的友人。[8][9]據信《伏爾加河上的清風》創作的想法在1890年列維坦往普廖斯遊覽時出現,不過按一些資料顯示,也有可能是在從普廖斯到雷賓斯克的旅途中激起的。[10][11][12]

列維坦開始創作這幅畫是在1891年,證據在於畫家簽名處被擦去一半的初始日期「91」,這個日期後來換成了「95」,也就是畫作完成的年份。[13][10]畫作中也有對原本畫面一再的改動,這是列維坦數年工夫的體現。[13]

《伏爾加河上的清風》於1896年2月11日展出,是在聖彼得堡舉辦的巡迴展覽畫派第24次展覽會上,當時標題作《伏爾加河,風天》(«Волга, ветрено»),[14]一同展出的還有列維坦另外九幅作品,包括《三月》《金色的秋天》等等。同年《伏爾加河上的清風》轉送到莫斯科,參加展會的第二部分。[14][15]一些文獻認為這幅畫在莫斯科的展會上並沒有展出,[14]另一些則認為有展出,而且認為收藏家米哈伊爾·莫羅佐夫正是在這裏發現畫作、買下了它。[16]在1896年下諾夫哥羅德舉辦的全俄羅斯工業和藝術博覽會上,這幅畫也有出展。[17][16]

莫羅佐夫於1903年去世。按照他的遺願,七年之後遺孀瑪格麗塔·莫羅佐娃將部分藏品轉交到特列季亞科夫畫廊,其中就包括《伏爾加河上的清風》。[18]

畫面[編輯]

畫作描繪出一派伏爾加河景象,天氣晴朗、清風曉暢。河上藍天淡雲飄過,白鷗低低,水面飛舞。前景右側,有自行駁船桅杆高聳,拖船牽引,前導而行。駁船中,其一則升大白帆,風中簌簌。[12][19]一駁船掛俄羅斯旗,一駁船則波斯旗。按藝術評論家索菲婭·普羅羅科娃,兩旗象徵着伏爾加河,其匯入裏海,俄羅斯與東方世界由此聯通。[20]又有載客汽船,船身白色,航向駁船。拖船汽船皆有煙囪,煙氣飄揚,說明兩船正彼此鳴笛、互致好意。前景中還有小舟一葉,駕舟一人,遠遠背景中,城市依稀可見。[12][19]

畫作用色亮而鮮明,並用功厚塗顏料。幾艘駁船使用各異的棕色,濃淡不一,自偏綠至亮紅。描繪河水時,顏色對比濃烈,波浪投下暗影點點,駁船與船帆等等倒映河面,泛出藕合色。在水面襯托之下,白色的汽船和泛黃的小舟、舟上着粉紅襯衣的駕舟人顯得突出起來。河灘的色調有綠色、有沙土色,空中雲朵其色澤則有泛粉的紫色。按藝術史學家阿列克謝·費奧多羅夫-達維多夫,《伏爾加河上的清風》有着「如同《金色的秋天》一樣鮮艷而明白的繽紛,一樣的色彩鮮明,一樣的精妙雕琢,一樣還有清楚地塗下各種顏色;也一樣在冷暖色調的組合對比上搭建色彩結構」。[21]

- 《伏爾加河上的清風》細部

草稿[編輯]

1890年,列維坦在木板上為《伏爾加河上的清風》創作了一幅小型的油畫試作。[10][12]草稿大略繪出了畫作主要的輪廓。按費奧多羅夫-達維多夫,在最終的版本中,列維坦「只是將作品調整得更有序一些,再加了些細節」。草稿用的木板是桃花心木,木色「穿過筆劃塗抹的液體顏料顯露出來,為整個色彩的變化幅度定下了基調」。[10]

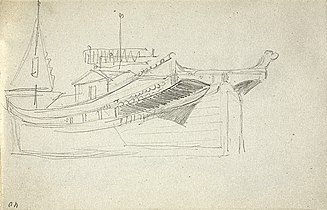

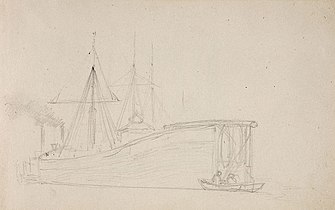

列維坦有畫冊藏於特列季亞科夫畫廊,其中就收有這幅畫的一些鉛筆草稿,時間從1890年到1895年。[10]這幅畫冊所包含的草稿是用石墨鉛筆在紙上繪製,其中有草稿《伏爾加河上的清風》(9 × 15厘米)及《駁船艉部》(9 × 15厘米)《桅杆》(15 × 9厘米)《駁船》(9 × 15厘米)《汽船》(15 × 9厘米)《桅杆上部·一艘駁船細部》(15 × 9厘米)《帶桅杆和拖船的駁船》(9 × 15厘米)等等。按費奧多羅夫-達維多夫,駁船及其細節的草稿頗有意思,因為這體現了列維坦在研究大自然、力求精確再現描繪的事物上做得是何等細謹。[10]

- 《伏爾加河上的清風》草稿

-

總體草稿

-

桅杆

-

駁船

-

汽船

-

駁船艉部

-

桅杆上部

-

帶桅杆和拖船的駁船

評價[編輯]

列維坦遊歷伏爾加河期間攜帶的草稿和繪畫使藝術家米哈伊爾·涅斯捷羅夫大感震撼,因為這些畫中有着「嶄新的技巧、卓越的技法」。按涅斯捷羅夫,列維坦這幅「前景有着優雅的駁船」的《伏爾加河上的清風》不容易畫,但費了許多努力最終還是告成了。將《伏爾加河上的清風》和其他畫作比較時,涅斯捷羅夫還提到「也許除了伊利亞·列賓的《伏爾加河上的縴夫》,沒有哪幅畫這樣生動而精準地描繪出了伏爾加河」。[22][23]

藝術史學家弗拉基米爾·普雷特科夫(Владимир Прытков)在紀念列維坦百年誕辰畫集的引言文章中寫道,在《伏爾加河上的清風》中,畫家以最大的力量,明白地從新體現出了俄羅斯的大自然。普雷特科夫提到,這幅作品「全受伏爾加河清爽的風吹拂着,這風撥開了天上的雲朵,揚起了河上的騰波,推動了駁船的風帆」。[24]按普雷特科夫,作品的動態、「不僅從畫面深處,也在觀者身上」展開的運動、駁船多彩而歡騰鮮明的塗色、雪白閃光的汽船、潔白的鷗鳥都「創造出一幅俄羅斯大河的圖景,是堅決肯定生命、富有民族特色的,人的活動又為其增添了活力」。[25]

阿列克謝·費奧多羅夫-達維多夫則在1966年一部研究列維坦作品的專著中提到《伏爾加河上的清風》是「長時間孕育成果的範例」;與相對不用太久繪成的《三月》不同,畫家為《伏爾加河上的清風》在畫室里花費了幾年工作。[10]費奧多羅夫-達維多夫注意到這幅作品傳達出「喜洋洋的生活景象」,在其中「一切都充滿着生意」。[21]按他所言,畫家描繪自然不止在於同人類生活的關係,也在於其現代化的盎然生氣,這一事實就使得這幅油畫能稱作是「列維坦時代的工業風景畫」。[10]

按藝術評論家法伊娜·馬利采娃(Фаина Мальцева),列維坦為《伏爾加河上的清風》選擇了「這樣一個主題,在其中伏爾加河風光的大美在它那閃着光的壯麗景象中全展現出來了」。[12]馬利采娃相信這幅畫作歸於畫家後一段時間的作品,而不算在1890年至1891年間巡迴展覽畫派所展出一系列伏爾加河的風景畫之內。[26]

註釋[編輯]

文內引注[編輯]

- ^ Bartlett 2021,第40頁.

- ^ University of Washington 1986,第52頁.

- ^ Чижмак 2010,第63–65頁.

- ^ Levitan 1956,第29頁.

- ^ Varshavsky 1966,第292頁.

- ^ Varshavsky 1966,第292-293頁.

- ^ Fedorov-Davydov 2019.

- ^ Levitan 1966,第43頁.

- ^ Чижмак 2010,第65頁.

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 Fedorov-Davydov 1966,第214頁.

- ^ Петров 2000,第36頁.

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 Мальцева 2002,第33頁.

- ^ 13.0 13.1 Брук & Иовлева 2001,第362-363頁.

- ^ 14.0 14.1 14.2 Levitan 1966,第53頁.

- ^ Пророкова 1960,第168-169頁.

- ^ 16.0 16.1 Брук & Иовлева 2001,第362頁.

- ^ Levitan 1966,第54頁.

- ^ Karpova 2013,第7頁.

- ^ 19.0 19.1 Varshavsky 1966,第290-291頁.

- ^ Пророкова 1960,第168頁.

- ^ 21.0 21.1 Fedorov-Davydov 1966,第216頁.

- ^ Levitan 1956,第124頁.

- ^ Nesterov 1959,第120頁.

- ^ Прытков 1960,第9頁.

- ^ Прытков 1960,第9-10頁.

- ^ Мальцева 2002,第24頁.

參考來源[編輯]

- Bartlett, Rosamund. Merchant Class. Apollo. 2021, 193 (694): 40. ISSN 0003-6536.

- Varshavsky, Sergei. И. И. Левитан. «Свежий ветер. Волга». Замечательные полотна. Leningrad: Художник РСФСР. 1966: 290-294 (俄語).

- Karpova, Tatiana. Музей и коллекционеры (PDF). Русское искусство. 2013, 40 (4): 6-9 [2022-05-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-18) (俄語).

- Levitan, Isaac. Fedorov-Davydov, Aleksei , 編. Письма, документы, воспоминания. Moscow: Искусство. 1956. ISBN 978-5-8114-3660-6 (俄語).

- Мальцева, Фаина. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. Часть 4. Moscow: Искусство. 2002. ISBN 978-5-210-01348-4 (俄語).

- Nesterov, Mikhail. Пигарёв, Кирилл , 編. Давние дни. Moscow: Искусство. 1959 (俄語).

- Петров, Владимир. Исаак Левитан. Moscow: Белый город. 2000. ISBN 978-5-7793-0250-0 (俄語).

- Пророкова, Софья. Левитан. Moscow: Молодая гвардия. 1960 (俄語).

- Прытков, Владимир. Исаак Ильич Левитан. К 100-летию со дня рождения. Moscow: Советский художник. 1960 (俄語).

- Fedorov-Davydov, Aleksei. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. Moscow: Искусство. 1966.

- Fedorov-Davydov, Aleksei. Русское и советское искусство: статьи и очерки. Искусство. 1975 (俄語).

- Чижмак, Маргарита. Хроника жизни и творчества Исаака Левитана (PDF). Третьяковская галерея. 2010, (3): 58-71 [2022-05-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-04-02) (俄語).

- Брук, Яков Владимирович; Иовлева, Лидия Ивановна. Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания 4. Moscow: Красная площадь. 2001. ISBN 978-5-900743-56-1 (俄語).

- Fedorov-Davydov, Aleksei (編). Исаак Ильич Левитан. Документы, материалы, библиография. Moscow: Искусство. 1966 (俄語).

- Russia, the land, the people: Russian painting, 1850–1910: from the collections of the State Tretyakov Gallery, Moscow, and the State Russian Museum, Leningrad. Washington, D.C.: University of Washington Press. 1986. ISBN 978-0-295-96439-3.

- Fedorov-Davydov, Aleksei. Isaac Levitan. Bournemouth: Parkstone. 2019 [2022-05-08]. ISBN 978-1-64461-879-0. (原始內容存檔於2023-02-02).