過度捕魚

過度捕魚,又稱過度捕撈、過漁,指捕魚產業將魚類資源降低到可接受的程度以下。其可以發生在大小在魚塘到大洋之間的任何水域。

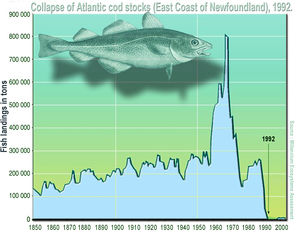

過度捕魚最終可能導致資源耗損,從而造成漁業補貼加劇、生物生長速度降低和嚴重的生物密度下降。特別是對鯊魚的過度捕撈已經擾亂整個海洋生態系統。

魚群自然恢復的速度取決於該生態系統的條件是否適合魚類生長。突然地改變某區域的物種組成可能導致能量平衡變化從而造成其他物種取代原有物種(生態系統變遷)。例如,倘若將所有鱒魚取走,鯉魚將會取代鱒魚的位置,這時再想恢復鱒魚的種群幾乎是不可能的。

據估計,2013年有31.4%的水產種群遭到過度捕撈。[1]2015年有33.1%的海洋魚類種群遭到過度捕撈。[2]:62017年增至34.2%。[3]

種類

現時有三種公認的過度捕魚類型:濫捕幼魚、濫捕成魚和生態系統濫捕。[來源請求]

- 濫捕幼魚 - 指在魚類長至合理的大小前就將其捕撈,於是使得總產量少於當魚群長至合理大小時應有的總產量。適當降低捕撈的效率,留下幼魚將有助於獲得最大的收益。

- 濫捕成魚 - 指成年且擁有繁殖能力的魚群因為捕撈數量下降到無法正常補充自身數量的狀況。沒有足夠的成魚來繁殖自己的後代。管理者可以通過增加產卵個體的數量到一定程度來恢復遭受過度捕漁的族群的數量,通常是通過休漁、規定捕撈限額和大小的方法。

参考文献

- ^ 2016世界渔业和水产养殖状况

- ^ 2018年世界渔业和水产养殖状况 — 实现可持续发展目标 (PDF). 联合国粮食及农业组织. [2020-07-03]. ISBN 978-92-5-130691-8. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-03).

- ^ 2020年世界渔业和水产养殖状况:可持续发展在行动 (PDF). 联合国粮食及农业组织. [2020-07-03]. ISBN 978-92-5-132759-3. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-03).

參看

|