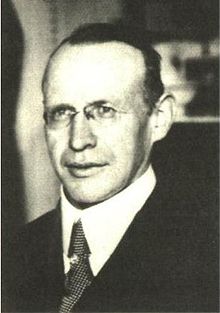

伯恩哈德·施登弗勒

| 伯恩哈德·施登弗勒 | |

|---|---|

| |

| 出生 | 1882年 慕尼黑 |

| 逝世 | 1934年 達豪集中營 |

| 母校 | |

| 職業 | 神學家、大學教師、出家人 |

| 政黨 | 納粹黨 |

伯恩哈德·施登弗勒(Bernhard Stempfle,1882年—1934年7月1日)是一名天主教牧師以及記者,他在阿道夫·希特拉寫作《我的奮鬥》的過程中對他給予過幫助[1],後來在長刀之夜中被殺。

生平[編輯]

施登弗勒於1904年正式成為牧師,在意大利加入了海羅姆隱修會(hieronymites,the poor hermits of saint jerome)。在第一次世界大戰爆發之前的幾年裏,施登弗勒曾為意大利《晚郵報》(corriere della sera)以及其他幾份意大利和德國報紙撰文。在戰爭爆發後,施登弗勒回到了慕尼黑並在大學中從事神職工作,還與一些慕尼黑城中的改革派天主教團體(這些團體反對將天主教政治化,還反對那些在他們看來願意與猶太人以及「無神論的」社會主義者妥協的政治家)建立了緊密聯繫。以鐵阿提納教堂為主要宗教場所的民族主義宗教團體hofklerus就是上述眾團體中的重要組成部分。1919年,施登弗勒開始出版《慕尼黑觀察家》(Münchener Beobachter)期刊,在其中對猶太無神論的毀滅性影響大書特書,解釋對猶太人進行無情的迫害的必要性以及其在道德上的可接受性,甚至都提到了反猶騷亂(為捍衛天主教會的信仰以及習俗而進行的宗教及種族迫害)的必要性,期刊中還列舉過歷史上的反猶領導人的作為。到了1920年,施登弗勒已經成為了反共和派秘密組織kanzler(orka)的領導人。1923年時,施登弗勒又成為了反猶主義日報《米斯巴赫記分牌》(miesbacher anzeiger)的總編,也是巴伐利亞天主教領域中的人民反猶運動中的來自新聞業的領軍人物。施登弗勒還是希特拉的密友之一[2]。

施登弗勒此時已經成了一個越來越重要的納粹政治人物,因此也成了社民党進行諷刺的目標,被打上了「米斯巴赫反猶主教」的標籤。施登弗勒將希特拉理想化,並對巴伐利亞人民黨、中央黨以及被他認定是這些政黨的幕後操縱者的猶太人進行大範圍攻擊。據希特拉的私人攝影師海因里希·霍夫曼表示,施登弗勒經常到訪慕尼黑並且還是希特拉私人圈子中的成員,經常「在heck咖啡廳的角落處與希特拉坐在同一張桌子前」,並在宗教問題上給予希特拉建議[3]。

多個作家以及目擊者(比如德國記者、歷史學家康拉德·海登以及納粹「變節者」奧托·施特拉塞爾)都曾表示,施登弗勒不僅對《我的奮鬥》的校樣本進行過修改,還對書中的一些段落進行過審稿(copy-editing)。歷史學家、希特拉傳記作者艾倫·布洛克也談到過類似話題。

1934年6月,施登弗勒在被遣送至達豪集中營後便銷聲匿跡了,他的屍體最終在下吉辛-哈拉興附近的樹林中被發現。關於死因,有些人表示是頸部折斷,有些人則表示是「在試圖逃跑的過程中」被子彈擊中心臟。關於他被謀殺的原因也存在爭議。在一些說法中,施登弗勒是因對希特拉的過往以及私生活(特別是關於希特拉的外甥女潔莉·羅包爾的死的細節)了解過多而被滅口;而在另外一些說法中,施登弗勒是因為對克里斯蒂安·韋伯經營妓院以及其他不道德行為的抨擊而招致殺身之禍。

參考文獻[編輯]

- ^ Karl Dietrich Bracher, The German Dictatorship, p.111

- ^ Derek Hastings, Catholicism and the Roots of Nazism pp67-68

- ^ Hastings, p.119

| |||||||||||||||||