諧振感應耦合

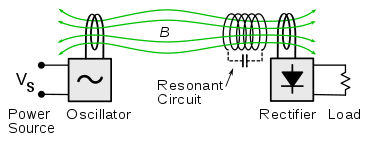

諧振感應耦合,或磁通相同步耦合(英語:Resonant inductive coupling, 日語:磁界調相結合) 是當鬆散耦合的線圈之間的次級側發生諧振時耦合由鬆散狀況轉為強化狀態的現象。這是麻省理工學院類型磁耦合共振的重要組成部分。最基本的諧振感應耦合由初級側驅動線圈和次級側諧振電路組成。在這種情況下,由初級側觀察次級側的諧振狀態時,可發現為一對的兩個諧振頻率,其中的一個稱為反諧振頻率(並聯諧振頻率 1),另一個稱為諧振頻率(串聯諧振頻率 1')。[2]次級線圈由短路電感和諧振電容組合為諧振電路。以次級側的諧振頻率(串聯諧振頻率)驅動初級側線圈時,初級側與次級側線圈的磁場達到相位同步。結果因互磁通增加,在次級線圈得以產生最高電壓,並且初級線圈的銅損降低,發熱減少,效率相對提高。諧振感應耦合廣泛應用於諧振變壓器,無線供電和JR磁浮的車上供電[3]。

麻省理工學院類型的磁耦合諧振

[编辑]

麻省理工學院在2006年通過磁耦合諧振(磁耦合共振)在2m的功率傳輸實驗中成功。麻省理工學院的磁諧振是其中將初級側諧振加到基本磁諧振以便增加功率傳輸強度的諧振。這相當於在高電壓下驅動初級線圈。因此,麻省理工學院型磁諧振的特徵在於初級側上的諧振線圈和次級側上的諧振線圈是成對的。

利用諧振感應耦合的歷史

[编辑]1978年,美國發明家約翰·喬治·博格爾試圖提供電動汽車。[4]

1989年,八電子提出了與WiTricity的磁耦合諧振原理完全相同的電路。[5]

1993年,日本大福公司實現了世界上第一起非接觸式供電和輸送系統[6]基於奧克蘭大學約翰·博伊斯理論的。

1994年,村田製造公司的開發商宣布“磁耦合諧振技術”。[7][8]

2006年11月,麻省理工學院(MIT)的馬林·索爾賈希克成功了2米傳輸實驗。

2010年7月,國際標準“Qi”由無線電力聯盟(WPC)制定。制定了5W或更小的移動終端的標準。

機制細節

[编辑]概述

[编辑]

此過程發生在諧振變壓器中,該變壓器是一個電氣部件,該變壓器由高Q線圈組成,該高Q線圈纏繞在同一芯上,電容器被連接線圈以形成耦合LC電路。 最基本的諧振電感耦合由初級側的一個驅動線圈和次級側的一個諧振電路組成。在這種情況下,當從初級側觀察次級側的諧振狀態時,觀察到一對共振。其中之一就是所謂的反諧振頻率(並聯諧振頻率1),以及另一種是所謂的諧振頻率(串聯諧振頻率1' )。所述的短路電感和次級線圈的諧振電容器組成串聯諧振電路。當初級線圈以次級側的諧振頻率(串聯諧振頻率)驅動時,初級線圈和次級線圈的磁場的相位被同步。其結果,在二次線圈中產生由於互感磁通的增加,並且所述初級線圈的銅損降低的最大電壓,發熱減少,效率相對提高。所述的諧振感應耦合是近場電能的無線傳輸磁耦合的線圈之間,這是一個的一部分諧振電路調諧到諧振以相同的頻率作為驅動頻率。

諧振態的耦合係數

[编辑]在變壓器中,只有部分通過初級線圈的電流產生的磁通耦合到次級線圈,反之亦然。耦合的部分稱為相互通量,不相耦合的部分稱為漏磁通。當系統不處於諧振狀態,這將導致出現在次級小於由線圈的匝數比預測開路電壓。耦合程度由稱為耦合係數的參數捕獲。耦合係數k被定義為變壓器開路電壓比與從一個線圈耦合到另一個線圈的所有磁通量所得到的比率之比。然而如果不是開回路的話,則磁通比將變化。 k的值介於0和±1之間。每個線圈電感可以概念上以比例k和(1-k)分成兩部分。這些分別是產生相互磁通的電感和產生漏磁通的電感。 耦合係數是系統幾何結構的函數。它由兩個線圈之間的位置關係固定。在系統處於諧振狀態和不處於諧振狀態時,或者即使系統處於諧振狀態並且產生大於匝數比的次級電壓時,耦合係數也不會改變。然而在這諧振情況下,磁通比變化並且互磁通增加。 據說諧振系統是緊耦合的,松耦合的,臨界耦合的或過耦合的。如傳統鐵芯變壓器一樣,緊耦合是耦合係數大約為1時。過耦合是次級線圈如此接近並且互通量的形成受到反諧振的影響而受到阻礙,並且當通帶中的轉移是最佳時臨界耦合是。鬆散耦合是指線圈彼此遠離時,大部分通量都會漏過輔助線圈。在特斯拉線圈中使用0.2左右,並且在更遠的距離上,例如感應無線電力傳輸,它可能低於0.01。

參考書目

[编辑]- 無線供電技術與實踐 (PDF). グリーン・エレクトロニクス (CQ出版). 2011年9月, (6) [2017-02-23]. ISBN 9784789848367. (原始内容存档 (PDF)于2017-05-17).

- 瞄準1米前方的目的! 諧振無線電力傳輸實驗 (PDF). グリーン・エレクトロニクス (CQ出版). 2014年12月, (17) [2017-02-23]. ISBN 9784789848473. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-24).

- 通過實驗了解無線供電的原理 (PDF). グリーン・エレクトロニクス (CQ出版). 2017年10月, (19) [2017-04-11]. ISBN 9784789848503. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-06).

資料來源

[编辑]- ^ resonant structure in only the secondary side. [2017-03-05]. (原始内容存档于2020-03-29).

- ^ Theory and verification of a model of wireless power transfer having a resonant structure in only the secondary side: 7–12. [2017-03-31]. ISSN 0913-5685. (原始内容存档于2019-06-09).

- ^ 關於通過引導電流收集方法的電源 (PDF). [2017-03-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-05).

- ^ 磁界を発生する電力源を組合わせた道路上で使用する車輌 特願昭54-51344

- ^ 電磁誘導による電力供給 特願平1-235399

- ^ 大福公司的世界上第一個非接觸式供電和輸送系統 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 什麼是『直流共鳴』方法. [2017-02-23]. (原始内容存档于2020-01-15).

- ^ 新物理現象的應用! 開發直流電力諧振式無線電力傳輸系統. [2017-02-23]. (原始内容存档于2014-07-28).