眼鏡蛇行動

| 眼鏡蛇行動 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第二次世界大戰諾曼第戰役的一部分 | |||||||

在庫唐斯美軍第4裝甲師的M4及M4A3雪曼坦克及步兵 | |||||||

| |||||||

| 参战方 | |||||||

|

|

| ||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||

|

|

| ||||||

| 兵力 | |||||||

|

8個步兵師[3] 3個裝甲師[3] 2,451輛坦克及驅逐坦克[4][5][6] |

兩個步兵師[3] 1個傘兵師[3] 4個裝甲師[3] 1個裝甲擲彈兵師[3] 190輛坦克及突擊炮[5][6] | ||||||

| 伤亡与损失 | |||||||

| 1,800人傷亡[nb 1] | 不詳 | ||||||

眼鏡蛇行動(英语:Operation Cobra)是第二次世界大戰中諾曼第戰役期間,美國第1軍團在D日8週之後,發起進攻的行動代號。美國陸軍中將奧馬爾·布萊德雷的意圖是趁德軍集中注意力應付英軍和加拿大軍在卡昂的軍事活動時,利用對手的分心和戰線上的不平衡,突破面對他的部隊的德軍防線。一旦一條走廊被建立起來,第1軍團屆時將能夠推進到布列塔尼,迂迴德軍兩翼和清除諾曼第灌叢農村對自己部隊推進的障礙。經過進攻開始時緩慢的進展後,德軍的抵抗崩潰,被擊潰部隊的殘餘邊戰邊逃到塞納河。由於缺乏資源,以應付這種情況,德軍的反攻未能成功,而整個諾曼第防線也崩潰了。眼鏡蛇行動,連同同時由英國第2和加拿大第1軍團的進攻,確保了盟軍在諾曼第戰役的決定性勝利。

在受到惡劣天氣影響而被推遲數次後,眼鏡蛇行動於7月25日在數以千計的盟軍飛機進行集中的空中轟炸中展開。支援的攻勢已將德軍大部分的裝甲預備隊吸引到英軍和加拿大軍的戰線,再加上德軍普遍缺乏兵力和物資,令他們無法形成連續的防線。美國第7軍屬下的兩個師首先展開攻擊,而其它第1軍團的單位實施支援攻擊以分割在當地的德軍單位。第1天的進展緩慢但當防線被突破後守軍的抵抗開始崩潰,到7月27日大部分有組織的抵抗已經被克服,第7和第8軍迅速挺進,以孤立科唐坦半島。

7月31日第19軍摧毀了面對第1軍團最後的守軍,和布萊德雷的部隊終於擺脫了灌叢。京特·馮·克魯格元帥向西派出增援部隊和實施數次反擊,其中最大的一次(代號為盧提西行動)在8月7日於莫爾坦和阿弗朗什實施。雖然這導致了戰役中最血腥的戰鬥,但克魯格的部隊已經筋疲力盡及被削弱和沒有多大作用,只有進一步削弱馮·克魯格部隊的兵力。8月8日新參戰的美國第3軍團佔領了勒芒,這裡之前是德國第7軍團的總部。眼鏡蛇行動將諾曼第戰役從高度的步兵作戰改變為快速機動作戰,並導致建立了法萊茲口袋和令德軍失去了在法國西北部的防線。

背景

繼盟軍於1944年6月6日入侵諾曼第取勝後,向內陸的進攻進展緩慢。為方便盟軍在法國的集結,並確保空間以作進一步的推進,在美軍戰線西側的深水港瑟堡和在東面於英軍和加拿大軍戰線上的歷史城鎮卡昂是盟軍初期的目標。[9]諾曼第戰役的原本計劃是在這2個地區實施強烈攻勢,其中邁爾斯·登普西爵士中將的英國第2軍團將攻佔卡昂和其以南地區,[10]奧馬爾·布萊德雷中將的美國第1軍團將渡過羅亞爾河。[11]

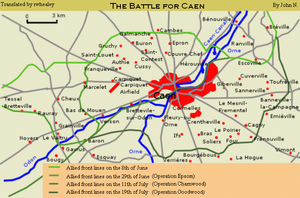

指揮所有盟軍在諾曼第地面部隊的蒙哥馬利將軍,希望在D日攻佔卡昂,而瑟堡預期在15天後被佔領。[12]第2軍團將攻佔卡昂,然後在其東南部組成一個戰線,延伸至科蒙萊旺泰,以取得機場和保護在第1軍團向瑟堡前進時掩護它的左翼。[13]卡昂佔有及其周圍地區—希望可取得開闊地域,以便能夠實施機動作戰[14]—也將使第2軍團取得一塊合適的中轉區以向南攻佔法萊茲,這裡可作為紐帶的向右出擊,以推動至阿讓唐,及向圖克河前進。[15]卡昂的被佔領被歷史學家L·F·埃利斯形容為D日中分配給約翰·克羅克中將之英國第1軍最重要的目標。然而,無論埃利斯和切斯特·威爾莫特均認為盟軍的計劃是“野心勃勃”;[nb 2]卡昂地區擁有諾曼第地區最強大的防禦區。[18]

在D日第1軍最初到達該市的企圖被德軍第21裝甲師的部隊阻止,及德軍通過派出大量增援部隊加強該市防禦以應付入侵,[nb 3]英國及加拿大軍戰線很快便凍結了第2軍的短期目標。[19]於D日後一個星期實施的高處行動和葉森行動(6月26-30日)攻佔了一些地區及消滅了一些守軍,但卡昂仍在德國人手中,直至強恩伍德行動(7月7日-9日),當時第2軍團設法在該市北部到奧恩河一帶實施正面進攻。[18][20]

英國和加拿大圍繞卡昂的攻勢成功地把在諾曼第的德軍,包括大部分可用的裝甲部隊,吸引到盟軍所在區域的東端。[18]即便如此,面對德國頑強的抵抗,美國第1軍團正在努力取得進展。在某種程度上,行動是緩慢的,由於灌叢地帶密集的灌木限制了景觀、凹陷的車道及小樹林,美軍單位都沒有接受過應付這些地形的訓練。[21]此外,由於沒有港口設施在盟軍手中,所有的增援和補給只能在海灘上進行,而且受天氣影響。[22]6月19日,1場嚴重的風暴開始吹襲英吉利海峽,歷時3天,造成給盟軍的集結造成重大延誤和某些計劃了的行動被迫取消。[23]第1軍團向西推進的企圖最終到達聖洛鎮前被布萊德雷中止,[24]因為要首先實施攻佔瑟堡的行動。[25]瑟堡的守軍主要包括4個戰鬥群,由從科唐坦半島撤退來的殘餘單位組成,但港口的守軍卻是主要用作防衛從海上發起的攻擊。[26]然而,德軍有組織的抵抗在6月27日結束,當時美軍第9步兵師成功地削弱了阿格角到該市西北守軍的防線。[27] 4天內“閃電喬”勞頓·柯林斯少將的第7軍,聯同第8軍和第19軍恢復對聖洛的進攻,[28]導致德軍調派更多裝甲部隊到美軍的戰線上。[28]

計劃

據蒙哥馬利的官方傳記,眼鏡蛇行動最初在6月13日被提出。[29][30]蒙哥馬利當時的計劃,要求布萊德雷的第1軍團攻佔聖洛和庫唐斯,然後向南實施兩路主攻,一個由科蒙向維爾和莫爾坦,和另一個由聖洛向維勒迪和阿夫朗什。雖然沿科唐坦半島到羅海爾杜普和瓦洛涅要保持壓力,但攻佔瑟堡不是當務之急。[29]然而,隨著瑟堡在6月27日被柯林斯的第7軍佔領,蒙哥馬利的初步時間表已經過時[25],固此從科蒙發起的主攻從未被實施。[31]

根據強恩伍德行動的結果和第1軍團取消了對聖洛的進攻後,[32][33]蒙哥馬利在7月10日會見布萊德雷和鄧普西以討論第21集團軍的下一步行動。[34]會議期間,布萊德雷承認,在西部側翼的進展十分緩慢。[24][nb 4]不過,他已在籌劃計劃以嘗試突破,代號為眼鏡蛇行動,將由第1軍團在7月18日實施。[37][38][39][40][41][42]他向蒙哥馬利提出了自己的想法,[35]蒙哥馬利批准,這一指令在會議中明確指出,在未來幾天的總體戰略將是敵人注意力從第1軍團吸引到英軍和加拿大軍的戰線;[24]登普西奉命“繼續攻擊:吸引德軍,特別是裝甲部隊,到自己的戰線上 - 以緩解布萊德雷”。[34]為達到此目標,佳林行動被籌劃,[43]和艾森豪威爾確保這兩次行動將得到盟國空軍的戰略轟炸機支援。[24]

7月12日,布萊德雷向他的下屬指揮官簡介他的眼鏡蛇計劃,該計劃包括3個階段。主攻部隊將由柯林斯的第7軍指揮。第1階段,將由埃迪少將的第9和霍布斯少將的第30步兵師實施突破攻擊,在德國的戰術區打開一個洞,然後按住兩側進行滲透,同時許布納少將的第1步兵和布魯克斯少將的第2裝甲師將深入防線,直到抵抗崩潰。[44]在第2階段,5–6個師突擊部隊,將通過在德軍防線和西翼的缺口。[45]如果這2個階段是成功的,德軍在西部的防線將變得不可收拾,第3階段將容許盟軍相對容易的推進到灌叢的西南端,切斷及攻佔布列塔尼半島。[45][46]第1軍團的情報估計,在眼鏡蛇行動實施後的頭幾天將沒有德軍的反擊出現,如果在該日後實施攻擊,他們的反擊將不超過營級的行動。[47]

眼鏡蛇行動是一個對一條7,000-碼(6,400-米)長戰線的集中攻擊,不同於以往美軍的'寬戰線'的攻勢,[48]及將有強大的空中支援。[48]戰鬥轟炸機將集中打擊在聖洛–佩里耶道路以南1條長250-碼(230-米)的德軍防禦地帶,而斯帕茨將軍的重型轟炸機將轟炸德軍主要防線後縱深2,500碼(2,300米)的地帶。[49]據預計,短暫及密集的初步轟炸在物質破壞和衝擊力上將極大地削弱了德軍的防禦,[48]加上師團、軍團及軍級炮兵支援,包括9個重型、5個中型和7個輕炮兵營。[50]超過1,000門師和軍級火炮都投入了進攻,[50]以及約140,000發炮彈分配給第7軍,另有27,000發炮彈分發給的第8軍。[51] [52]

為了試圖克服灌叢對進攻行動時機動性的影響和令雙方付出巨大代價,一些M4雪曼、M5A1斯圖亞特坦克及M10驅逐坦克加配了犀牛改裝,透過可清除樹籬的「長牙」剷出一條道路。[44]而德國的坦克仍然受到道路的限制時,美軍的裝甲部隊已經較能操作自如,[44] 縱使這些設備的效能被誇大。[53]在眼鏡蛇行動前夕,第1軍團百分之六十的坦克均有犀牛改裝。[54]為了保證行動機密,布萊德雷禁止在眼鏡蛇行動開始前使用它們。[55]總共有1,269輛M4中型、694輛M5A1輕型坦克及288輛M10驅逐坦克可供使用。[4]

支援的行動

7月18日,英國第8和第1軍對卡昂以東,展開強恩伍德行動。這次進攻開始時以最大規模的空襲支援地面部隊,超過1,000架飛機從低空投下6,000噸高爆和碎片炸藥。[56]德國在卡昂東部陣地遭到400門大砲的炮轟和許多村莊被夷為廢墟,[56]但德國更南部的炮兵,即在布爾蓋比里奇,是位於英軍炮兵射擊範圍以外,[57]和卡尼和埃米韋爾勒的守軍基本上渡過了轟炸。[58]這令致第2軍團遭受損失,超過4,800人傷亡。[nb 5]有250至400輛主要用作進攻的英國裝甲坦克退出行動,[nb 6]雖然最近的研究顯示,只有140輛被完全擊毀,而另外的174輛被損壞。[62]行動仍然是英國陸軍有史以來最大的坦克戰役,[63] 導致了奧恩橋頭堡的擴張以及卡昂的攻佔。[20]

同時,加拿大第2軍在強恩伍德的西部側翼發起大西洋行動。目的是加強盟軍在奧恩河沿岸的立足點,並攻佔卡昂以南的韋里耶爾嶺,[64]大西洋行動取得初步成果,但是卻因人員傷亡增加而無力為繼。[5]加拿大人傷亡人數達1,349人,與山脊被嚴密防衛在德軍手中,[65]大西洋行動於7月20日結束。然而,在蒙哥馬利的敦促下,“強烈的強調最高指揮官與蒙哥馬利的通訊”,加拿大第2軍司令,蓋伊·西蒙德斯中將,於幾天後發起第二次進攻,代號為春天行動。這次目標有限但是重要,把有可能調往美軍戰線的德軍單位吸引過來,雖然西蒙德斯藉此機會再作攻佔韋里耶爾嶺的嘗試。[66]對加拿大人來說,再次證明攻佔韋裡耶爾嶺是極其血腥的,而7月25日是自1942年迪耶普突襲以來1個加拿大營 - 加拿大蘇格蘭高地 (皇家高地團) - 單一最高傷亡的1天。[67]1個由2個德國師發動之反攻把加拿大軍推回到他們實施攻擊的起點,西蒙茲曾承諾增援以穩定前線。[64]然而,聯同強思伍德行動,加拿大軍的行動令大多數德軍裝甲部隊和額外增援被吸引到英軍和加拿大軍戰線。[5]春天行動,儘管傷亡很大,卻把武裝親衛隊第9裝甲師在眼鏡蛇行動展開前夕從美軍戰線吸引到其他地區。[68]只有2個裝甲師共190輛坦克面對布萊德雷的第1軍團,[5][6]而7個裝甲師共750輛坦克位於卡昂地區,[6]遠離眼鏡蛇行動實施的地區。[5]

盟軍的攻勢

初步進攻

為了獲得良好的地形以實施眼鏡蛇行動,布萊德雷和柯林斯構思一個計劃向聖羅–佩里耶公路前進,這是沿著第7和第8軍正在獲取偏僻的陣地進行。[29] 7月18日,在付出5,000人傷亡的代價下,第29和第35步兵師攻佔了聖洛重要的制高點,迫使歐根·曼德爾空降兵上將的第2傘兵軍後退。[29]曼德爾的傘兵,加上第352步兵師(自從在D日防衛奧馬哈海灘以來一直參戰)現在在廢墟上,主要進攻的平台已被建立。[29]由於惡劣天氣條件也已阻礙了強恩伍德和大西洋行動,布萊德雷決定推遲眼鏡蛇行動幾天—這個決定令蒙哥馬利擔心,由於英國和加拿大的以支援突破的行動已經展開,這個嘗試正不能實現。[69][70]到24日,天空已經足夠晴朗以供行動展開,以及1,600架盟軍飛機從諾曼第起飛。[69]然而,戰場上的天氣再次惡劣起來,在能見度低的情況下,超過25名美軍在一次轟炸中被炸死,另有130人受傷—一些憤怒的士兵向自己友軍的飛機開火,遭受友軍射擊在諾曼第並不常見。[69]

主要進攻及突破7月25日–27日

眼鏡蛇行動在7月25日早上9時38分實施,大約600名盟軍戰鬥轟炸機攻擊在聖洛300-碼(270-米)寬狹長地帶的據點及敵軍炮兵陣地。[71]在接下來的1個小時,美軍第8航空隊的1,800架重型轟炸機對在聖洛–佩里耶公路闊6,000碼(5,500米)及縱深2,200碼(2,000米)的地區實施飽和轟炸,之後還有第3及最後1輪的中型轟炸機繼續轟炸。[72]大約3,000架美軍飛機對戰線的一個狹窄地區實行地毯式的轟炸,萊爾裝甲師受到首當其衝的攻擊。[49]然而,並不是所有的傷亡的均是德軍,布萊德雷曾特別要求轟炸機從東、太陽以外和與聖洛–佩里耶公路接近目標,以盡量減少誤傷友軍的風險,但最重要的,而飛行員從北方,垂直地飛向前線。[72]儘管美國部隊盡力確定他們的陣地,第8航空隊不準確的轟炸炸死111人,包括萊斯利·麥克奈爾中將-在行動中被打死的歐洲戰區最高級別的美國士兵—及有490人受傷。[73]

步兵從早上11時開始向前推進,從彈坑中推進已超越德軍的前哨線。[73]雖然預計不會有強烈的抵抗,[74]拜爾萊因的萊爾裝甲師之殘餘,包括大約2,200名士兵和45輛裝甲車[68]—已經重新集結,準備迎接美軍的進攻,以及萊爾裝甲師西面的德軍第5傘兵師已經逃過轟炸並幾乎完好無損。[74]柯林斯的第7軍在相當沮喪下應付敵人的猛烈炮火,[75]他們估計抵抗將被轟炸壓制。[75]美國幾個單位,發現自己被糾纏在由少數德軍坦克、步兵和支援的88毫米高射炮防守的堅強據點上[75]—第7軍在這天餘下時間只前進了2,200碼(2,000米)。[74]但是,雖然如果在第1天的結果令人失望,柯林斯將軍卻發現一些事情因而受到鼓舞,雖然德軍激烈的堅守陣地,但這似乎並沒有形成一條連續的戰線,容易的被包圍或被繞過。[75]即使事先收到美軍進攻的警告,英軍和加拿大軍的行動說服了卡昂周圍的德軍,真正的威脅躺在那裡,他們可以牽制其可調動的部隊,令德軍未能在眼鏡蛇行動中佈置一道有縱深的防禦陣地,如在強恩伍德和大西洋行動中所遇到的一樣。[68]

7月26日上午,美軍第2裝甲師和經驗豐富的第1步兵師按計劃加入了進攻,[74]翌日到達了眼鏡蛇行動的第1個目標—勒梅尼勒赫爾曼以北的路口。[76]同樣在26日,特洛伊·米德爾頓少將的第8軍,率領第8和第90步兵師投入戰役。[77]儘管已通過在它們面前的洪水和沼澤掃蕩了前進的道路,這2個師由於未能取得顯著的進展而最初令第1軍團感到失望,[77]但第二天早上第一道曙光時發現,德軍被迫將其搖搖欲墜的左翼後撤,只留下巨大的地雷區拖延第8軍的前進。[77]到7月27日中午,第7軍的第9步兵師已清除了德軍任何有組織的抵抗,迅速推進。[76]

突破及前進7月28日–31日

7月28日在美軍面前的德軍於第7及第8軍全力進攻下很大程度上崩潰,他們的抵抗雜亂無章及零碎。[77]第8軍的第4裝甲師,首次投入戰鬥,攻佔庫唐斯但在該市東面遇到頑強抵抗,[77]和滲透到德軍防線的美軍遭到武裝親衛隊第2帝國裝甲師、第17古茲·馮·伯利辛根裝甲擲彈兵師和第353步兵師不同程度的反擊,他們完全是為了被包圍。[78]德軍第2裝甲師的殘餘發動絕望的反擊,但這是一場災難,德軍放棄他們的車輛和徒步逃跑。[78]精疲力竭及士氣低落拜爾萊因報告,他的萊爾裝甲師“最終被殲滅”,其坦克也損失了,其工作人員要麼傷亡或失踪,並失去了所有的指揮部紀錄。[47]

同時指揮西線(德國西歐戰場)所有德軍的德國馮·克魯格元帥,正調集所有增援部隊,第2和第116裝甲師的單位正在開近戰場。查爾斯·H·科利特少將率領的美國第19軍,在7月28日於第7軍的左面投入戰鬥,自從眼鏡蛇行動開始後,該軍於7月28日至31日作為增援部隊捲入最激烈的戰鬥。[79]當被命令集中其師團時,第116師的高級參謀海因茨·岡特·古德林上校(海因茨·古德林兒子)因盟軍戰鬥轟炸機活動極度活躍而感到沮喪。[80]由此沒有得到第2裝甲師如承諾一樣的直接支援,古德里安說,他的裝甲擲彈兵未能對美軍進行成功的反擊。[81]

7月29日晚上於聖坦尼樂加斯特附近,在庫唐斯以東上述的行動中,美軍第2裝甲師的單位發現自己為生存而與武裝親衛隊第2帝國裝甲師和第17古茲·馮·伯利辛根裝甲擲彈兵師戰鬥,當時德軍在黑暗中通過了美軍防線。[78]第2裝甲師的其他單位在近坎布里遭到襲擊和戰鬥了6個小時,但布萊德雷和他的指揮官知道,他們目前正在主宰戰場,而這種絕望的攻擊並沒有真正威脅到美軍的陣地。[78] 7月30日,為保護眼鏡蛇行動的側翼,防止德軍進一步的脫離接觸和重新配置,英國第8軍在科蒙以南向維爾和蒙特潘松實施藍衣行動。[82]沿海岸向南推進,當天晚些時候,美國第8軍佔領了埃夫蘭切斯鎮—歷史學家安德魯·威廉姆斯描述為“通往布列塔尼和諾曼第南部”的門户[47]—和7月31日,第19軍經過激烈戰鬥擊退了德軍最後的反擊,在人員和坦克上造成重大損失。[80]美軍目前不斷推進,第1軍團終於擺脫了灌木叢。[47]

總結

8月1日中午,美國第3軍團在喬治·巴頓中將指揮下參戰。寇特尼·霍奇斯中將指揮第1軍團和布萊德雷晉升為2個軍團的總指揮,組成第12集團軍。[83]巴頓寫了1首詩包括以下的話:

因此,讓我們作真正的戰鬥、無聊和欺騙、噬咬。讓我們看看現在,我們在舞會中。讓我們忘記這些在淒涼外殼和傾斜空間中優良堅固的基地,讓我們射擊和取勝![84]

美軍在眼鏡蛇行動後的推進非常迅速。8月8日,德國第7軍團前指揮部勒芒所在地落入美國人手中,[85]和巴頓的第8軍席捲埃夫蘭切斯及跨過在蓬托博的橋樑進入布列塔尼。[86]在在諾曼第的德軍在盟軍的進攻下已被削弱到狀況不佳的地步了,加上蘇軍對德國中央集團軍的夏季攻勢令其沒有指望得到增援,很少德國人認為他們現在能夠避免戰敗。[87]然而,不是把他的剩餘部隊撤回到塞納河,阿道夫·希特勒向馮·克魯格發出指令,要求“立即在摩爾坦和阿弗朗什之間實施反擊”[88]“消滅”敵人,及恢復與西海岸科唐坦半島的接觸。[89]在諾曼第的9個裝甲師中之8個要參與攻擊,但只有4個(其中1個是不足額)可免除他們的防守任務和按時參戰。[90]德國指揮官立即抗議說,在剩餘的資源下這樣的行動是不可能的,[89]但這些反對意見被駁回及代號為總計行動的反攻,在8月7日於摩爾坦周圍展開。[91]第2、武裝親衛隊第1和第2裝甲師帶頭攻擊,雖然它們之中只有75輛4號和70輛豹式坦克,以及32輛自走炮。[92]由於無可救藥的樂觀,攻勢基本上只維持24小時之內,但戰鬥一直持續到8月13日。[93]

由於馮·克魯格僅存有價值的作戰編隊被第1軍團消滅,盟軍司令部意識到,在諾曼底的整個德軍陣地正在崩潰。[94]布萊德雷宣布:“這是1個世紀也不會再給予1位指揮官的1次機會。我們要殲滅敵人整支軍隊和全力以赴地從這裡開到德國邊境”。[94]8月14日,為配合美軍北上到尚布瓦的行動,加拿大軍展開溫順行動,盟軍的意圖是在法萊茲附近包圍陷阱及摧毀整個德國第7和第5裝甲軍團。[95] 5天後,2個軍團的包圍圈已接近完成;進攻的美軍第90步兵師已與波蘭第1裝甲師會師,盟軍部隊首先在芒特拉若利渡過塞納河而德軍單位以他們能找到的任何方式向東逃離。[96]到8月22日在法萊茲口袋,雖然德軍拼命爭取保持開放,允許他們被困的部隊逃跑,但最後被封閉,成功地結束了諾曼第戰役及盟軍取得了決定性的勝利。[2]所有在西線的德國軍隊被盟軍殺死或被俘,[97]雖然大約1000,000名德軍士兵成功逃脫,但留下40,000至50,000名戰俘和10,000多人陣亡。[1]共344輛坦克和自走炮,2,447輛非裝甲車輛和252門火炮被發現遺棄或摧毀在口袋北部地區。[98]盟軍現在可以自由地通過不設防的地區前進,8月25日參加了諾曼第戰役的盟軍所有4個軍團(加拿大第1、英國第2、美國第1及美國第3)都在塞納河地區。[1]

附錄

- Footnotes

- ^ 其中700人來自第8軍,[7]及600人來自第7軍,而其餘的不知道來自那一支部隊。[8]

- ^ “快速攻佔主要城市[卡昂]和附近的卡爾比凱是約翰·克羅克的第1軍最龐大、最困難和最重要的任務”。[16]威爾莫特形容“給予克羅克之海運師的目標斷然是雄心勃勃,因為他的部隊在最容易受到攻擊的和最遠的海灘登陸,有可能面對最強大的抵抗。”[17]

- ^ 其中包括大部分可用的裝甲預備隊:第1阿道夫·希特勒警衛旗隊裝甲師、第12希特勒青年團裝甲師和萊爾裝甲師。[18]

- ^ 7月10日,布萊德雷已關注該戰役中盟軍面臨類似第一次世界大戰僵局的可能性。[35][36]

- ^ 第1軍有3,817人傷亡及第8軍有1,020人傷亡。[59]

- ^ 雷諾茲聲稱,1份有關研究文件顯示,在強恩伍德行動中坦克損失數字最大為253輛,其中大部分是可修復,[60]但巴克利聲稱第21集團軍在行動中損失了大約400輛坦克,儘管他也注意到,大多數最終可被收復。[61]

- Citations

- ^ 1.0 1.1 1.2 Williams, p. 204

- ^ 2.0 2.1 Bercuson, p. 232

- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Pugsley, p. 47

- ^ 4.0 4.1 Zaloga, p.30

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Hastings, p. 236

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Jackson, p. 113

- ^ Green, p. 62

- ^ Pugsley, p. 53

- ^ Van der Vat, p. 110

- ^ Bradley, p. 261

- ^ Williams, p. 24

- ^ Williams, p. 38

- ^ Ellis, p. 78

- ^ Greiss, p.308

- ^ Ellis, p. 81

- ^ Ellis, p. 171

- ^ Wilmot, p. 272

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 Keegan, p. 135

- ^ Bercuson, p. 215

- ^ 20.0 20.1 Williams, p. 131

- ^ Greiss, p. 317

- ^ Greiss, p. 308–310

- ^ Williams, p. 114

- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 Williams, p. 163

- ^ 25.0 25.1 Greiss, p. 312

- ^ Hastings, p. 163

- ^ Hastings, p. 165

- ^ 28.0 28.1 Greiss, p. 316

- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 Hastings, p. 249

- ^ Williams, p. 126

- ^ Esposito, p.78-80

- ^ Wilmot, p. 351

- ^ Greiss, p. 311

- ^ 34.0 34.1 Trew, p. 49

- ^ 35.0 35.1 Bradley, p. 272

- ^ Zaloga, p. 7

- ^ Blumenson, p. 187

- ^ Zaloga, p.32

- ^ D'Este, p.338

- ^ Weigley, p.136

- ^ Pogue, p.197

- ^ Williams, p. 175

- ^ Trew, p. 64

- ^ 44.0 44.1 44.2 Hastings, p. 252

- ^ 45.0 45.1 Hastings, p. 250

- ^ Esposito, pp. 76–77

- ^ 47.0 47.1 47.2 47.3 Williams, p. 185

- ^ 48.0 48.1 48.2 Hastings, pp. 249–250

- ^ 49.0 49.1 Williams, p. 181

- ^ 50.0 50.1 Weigley, p. 151

- ^ Griess, p. 324

- ^ Blumenson, p. 219

- ^ Zaloga, p.3

- ^ Weigley, p.149

- ^ Blumenson, p.207

- ^ 56.0 56.1 Williams, p. 161

- ^ Williams, p. 165

- ^ Williams, p. 167

- ^ Wilmot, p. 362

- ^ Reynolds, p. 186

- ^ Buckley, p. 36

- ^ Trew, pp. 97–98

- ^ Van-Der-Vat, p. 158

- ^ 64.0 64.1 Copp, Approach to Verrières Ridge

- ^ Zuehlke, p. 166

- ^ Stacey, pp. 195–196

- ^ Bercuson, p. 225

- ^ 68.0 68.1 68.2 Hastings, p. 256

- ^ 69.0 69.1 69.2 Hastings, p. 253

- ^ Williams, p. 174

- ^ Williams, p. 180

- ^ 72.0 72.1 Hastings, p. 254

- ^ 73.0 73.1 Williams, p. 182

- ^ 74.0 74.1 74.2 74.3 Williams, p. 183

- ^ 75.0 75.1 75.2 75.3 Hastings, p. 255

- ^ 76.0 76.1 Hastings, p. 257

- ^ 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 Hastings, p. 258

- ^ 78.0 78.1 78.2 78.3 Hastings, p. 260

- ^ Hastings, p. 261

- ^ 80.0 80.1 Hastings, p. 262

- ^ Hastings, p. 263

- ^ Hastings, p. 265

- ^ Hastings, p. 266

- ^ Williams, p. 186

- ^ Williams, p. 194

- ^ Hastings, p. 280

- ^ Hastings, p. 277

- ^ D'Este, p. 414

- ^ 89.0 89.1 Williams, p. 196

- ^ Wilmot, p.401

- ^ Hastings, p. 283

- ^ Hastings, p. 285

- ^ Hastings, p. 286

- ^ 94.0 94.1 Williams, p. 197

- ^ Hastings, p. 301

- ^ Williams, p. 203

- ^ Hastings, p. 306

- ^ Hastings, p. 313

參考

- Bercuson, David. Maple Leaf Against the Axis. Red Deer Press. 2004 [1996]. ISBN 0-88995-305-8.

- Blumenson, Martin. Breakout and Pursuit. US Government Printing Office. 1961.

- Bradley, General of the Army Omar N. A General's Life. Simon and Schuster. 1983. ISBN 0-671-41023-7.

- Buckley (editor), John; et al. The Normandy Campaign 1944: Sixty Years on. Routledge. 2007 [2006]. ISBN 0-41544-942-1.

- Copp, Terry. The Approach to Verrières Ridge. Legion Magazine (Ottawa: Canvet Publications). 1 March 1999, (25) [26 January 2009].

- D'Este, Carlo. Decision in Normandy. Konecky & Konecky. ISBN 1-56852-260-6.

- Ellis, Major L.F.; with Allen R.N., Captain G.R.G. Allen; Warhurst, Lieutenant-Colonel A.E. & Robb, Air Chief-Marshal Sir James. Butler, J.R.M , 编. Victory in the West, Volume I: The Battle of Normandy. History of the Second World War United Kingdom Military Series. Naval & Military Press Ltd. 2004 [1st. pub. HMSO 1962]. ISBN 1-84574-058-0.

- Esposito, Brigadier General Vincent. World War II: European Theater. The West Point Atlas of War. Tess Press. 1995. ISBN 1-60376-023-7.

- Green, Michael. Patton and the Battle of the Bulge: Operation Cobra and Beyond. MBI. 1999. ISBN 0760306524.

- Griess, Thomas. The Second World War: Europe and the Mediterranean; Department of History, United States Military Academy, West Point, New York. SquareOne. 2002. ISBN 0-7570-0160-2.

- Hastings, Max. Overlord: D-Day and the Battle for Normandy. Vintage Books USA; Reprint edition. 2006 [1985]. ISBN 0-30727-571-X.

- Jackson, G.S.; Staff, 8 Corps. 8 Corps: Normandy to the Baltic. MLRS Books. 2006 [1945]. ISBN 978-1-905696-25-3.

- Keegan, John. Atlas of World War II. Collins. 2006. ISBN 0060890770.

- Pogue, Forrest C. The Supreme Command. United States Government Printing Office. 1954.

- Pugsley, Christopher. Operation Cobra. Battle Zone Normandy. Sutton. 2005. ISBN 0750930152.

- Reynolds, Michael. Sons of the Reich: The History of II SS Panzer Corps in Normandy, Arnhem, the Ardennes and on the Eastern Front. Casemate Publishers and Book Distributors. 2002. ISBN 0-97117-093-2.

- Stacey, Colonel Charles Perry; Bond, Major C.C.J. Official History of the Canadian Army in the Second World War: Volume III. The Victory Campaign: The operations in North-West Europe 1944-1945 (PDF). The Queen's Printer and Controller of Stationery Ottawa. [1960] [2008-08-20]. (原始内容 (PDF)存档于2008-09-12).

- Trew, Simon; Badsey, Stephen. Battle for Caen. Battle Zone Normandy. The History Press Ltd. 2004. ISBN 0-75093-010-1.

- Van Der Vat Da, Dan. D-Day; The Greatest Invasion, A People's History. Madison Press Limited. 2003. ISBN 1-55192-586-9.

- Weigley, Russell. Eisenhower's Lieutenants. Indiana University Press. 1981. ISBN 0-253-13333-5.

- Williams, Andrew. D-Day to Berlin. Hodder. 2004. ISBN 0340833971.

- Wilmot, Chester; Christopher Daniel McDevitt. The Struggle For Europe. Wordsworth Editions Ltd. 1997 [1952]. ISBN 1-85326-677-9.

- Zaloga, Steven J. Operation Cobra 1944: Breakout from Normandy. Osprey Publishing. 2001. ISBN 1841762962.

- Zuehlke, Mark. The Canadian Military Atlas. Stoddart. 2001. ISBN 0-77373-289-6.

外部連結

- Normandiememoire.com. Operation Cobra: the break-out. (原始内容存档于2003-08-21).

- Wiacek, Jacques. Operation Cobra and final stages of the battle in normandy.