使用者:JJ the honest/視錯覺運動

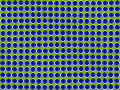

「視錯覺運動」 ,也稱為運動錯覺或「表觀運動」,是一種視錯覺,其中靜態圖像由於相互作用的顏色對比、物體形狀和位置的認知效果而顯得在移動。 [1]頻閃動畫效果是最常見的一種視錯覺運動,當圖像快速連續顯示時,就會產生這種效果,像在電影中看到的那樣。據稱,虛幻運動的概念最早是由亞里斯多德提出的。 [2]

視錯覺運動的類型[編輯]

誘發運動的原理是圍繞固定的物體移動背景。 [3]如電影《空前絕後滿天飛》和《笑破鐵幕(Top Secret!)》中,將道具固定,同時移動背景以產生誘發運動的效果。

當一個人先是長時間觀看移動的刺激物,隨後將注意力集中在靜止物體上時,就會出現運動後效。這個物體會呈現出與移動刺激相反的運動方向。 [4]

視錯覺運動知覺的機制[編輯]

視錯覺運動可以通過多種方式被感知為運動。首先,它可以通過視網膜圖像顯現出來,其中運動在視網膜鑲嵌圖案(Retinal mosaic)上移動。感知到的運動也可以通過眼睛改變位置來體現。無論哪種情況,都可能發生運動後效。 [5]外圍漂移錯覺(Peripheral drift illusion)是眼睛感知運動的另一種形式。

使用功能磁共振成像 (fMRI), Roger B. H. Tootell等人確定了在經歷視錯覺運動時大腦的活躍區域。Tootell及其同事讓參與者觀察一組看起來向內和向外移動的同心環。參與者在觀看移動刺激 40 秒後,會體驗到運動後效。他們還發現參與者的大腦 MT 區域的活動有所增加。 [6]

發生[編輯]

視錯覺運動可以在不同情況下發生。頻閃圖像是指一系列靜態圖像按順序以足夠高的速率顯示,使得這些靜態圖像看起來融合成了連續的運動。電影就是一個例子。光學藝術(或稱歐普藝術)中,藝術家使用簡單的黑白圖案,創造出生動的運動錯覺,這被稱為光流。

頻閃效應[編輯]

頻閃效應是由混疊引起的,當連續的旋轉或其他周期性運動被一系列短暫或瞬時的樣本(不是連續視圖)以接近運動周期的採樣率表示時,就會出現混疊。在閃光燈下,旋轉的物體可能會呈現出逆時針旋轉、靜止或順時針旋轉的效果。

西蒙·斯坦普弗在 1833 年為他的旋轉盤 (stroboscopische Scheiben,更廣為人知的名稱是「 費納奇鏡 」)申請的專利中創造了「頻閃」這個術語,他解釋了當在未被注意的情況下,光線定期且非常短暫地中斷時,一個圖形被一個位置略有不同的相似圖形所取代時,產生運動錯覺的原理。 [7]

貝塔運動和飛現象是表觀運動的例子,通過在彼此靠近的不同位置處交替的刺激,來誘發視錯覺。貝塔運動發生在圖像之間的位置或形狀存在相對較大差異且頻率相對較低的情況下,似乎更依賴於大腦的解釋而不是較低級別的神經處理。(純)飛現象發生在非常高的頻率下,並在交替圖形之間或周圍誘發了一種類似幽靈般的「無對象」運動。 [8]這兩種現象曾被錯誤地認為是解釋電影中視覺運動幻覺的原因。 [9]

在持續日光照射下,車輪表面有時會出現反向旋轉的視錯覺。人們曾認為眼睛將世界視為一系列靜止圖像,因此逆時針旋轉可能是生理上欠採樣(Undersampling)的結果。然而,一個反駁該想法的簡單演示是:同時觀察一個視覺上的逆時針旋轉的圓筒以及其鏡像圖像。主觀報告顯示,當同時觀看兩個圖像時,逆時針旋轉只會出現在其中一個圖像中(無論是真實的圖像還是鏡像圖像)。感知競爭被認為更有可能是造成這種效應原因。 [10]

光學藝術[編輯]

光學藝術中的表觀運動被認為是由圖像的黑色和白色部分之間的神經信號差異引起的。白色部分可能產生一個「開-關」信號,而黑色部分產生一個「關-開」信號。這意味著對於同時呈現的黑色部分和白色部分,信號的「開」部分在時間上是分開的,可能導致運動感知器的刺激。

另一種解釋是,視網膜的殘像引起了一種難以識別的摩爾紋。

「畫廊」[編輯]

在流行文化中[編輯]

美國新迷幻樂隊Animal Collective在其 2009 年獲獎專輯《Merriweather Post Pavilion》的封面上使用了一種視錯覺運動現象。

北岡明佳(Akiyoshi Kitaoka)的旋轉蛇錯覺是最廣為人知的錯覺運動之一。 [11]

相關條目[編輯]

參考文獻[編輯]

- ^ Goldstein, E. Bruce. Sensation and perception 8th. Belmont, Calif.: Wadsworth Cengage Learning. 2010. ISBN 9780495601494.

- ^ Get Moving with Illusory Motion!. MOI New York. 2021-05-06 [2022-04-26] (美國英語).

- ^ Krantz, Professor John H. Induced Motion. [24 August 2017].

- ^ Motion Aftereffect Demo (Waterfall). YouTube. [29 Aug 2013]. (原始內容存檔於2021-12-13).

- ^ WHITESIDE TC. Visual Perception of Movement. Ann R Coll Surg Engl. April 1963, 33: 267–81. PMC 2311643

. PMID 14075040.

. PMID 14075040.

- ^ Letters to Nature (PDF). [5 April 2012].

- ^ Stampfer, Simon. Die stroboscopischen Scheiben; oder, Optischen Zauberscheiben: Deren Theorie und wissenschaftliche anwendung, erklärt von dem Erfinder [The stroboscopic discs; or optical magic discs: Its theory and scientific application, explained by the inventor]. Vienna and Leipzig: Trentsensky and Vieweg. 1833: 2 (German).

- ^ Max Wertheimer: Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Zeitschrift für Psychologie, Volume 61, 1912, pp. 161–265 (online 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2018-11-23.;PDF-Datei; 8,61 MB).

- ^ Anderson, Joseph; Anderson, Barbara. The Myth of Persistence of Vision Revisited. Journal of Film and Video. 1993, 45 (1): 3–12. JSTOR 20687993.

- ^ Kline, Keith; Holcombe, Alex O.; Eagleman, David M. Illusory motion reversal is caused by rivalry, not by perceptual snapshots of the visual field. Vision Research. October 2004, 44 (23): 2653–2658. PMID 15358060. doi:10.1016/j.visres.2004.05.030.

- ^ Get Moving with Illusory Motion!. MOI New York. 2021-05-06 [2022-04-26] (美國英語).

外部連結[編輯]

- These Patterns Move, But it’s an Illusion Archive.is的存檔,存檔日期2013-09-01 by Smithsonian Research Lab

- Akiyoshi illusion pages by the Professor Akiyoshi Kitaoka, Ristumeikan University, Osaka, Japan