新港社

| 新港 | |

| 漢字 | 新港 |

|---|---|

| 白話字 | Sin-káng |

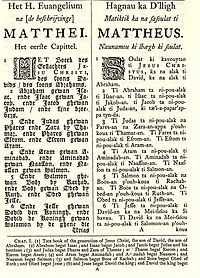

新港社(Sinckan),西拉雅語稱為 Tagloeloe[1],為17世紀台灣原住民西拉雅族的四大社(新港社、蕭壟社、目加溜灣社、蔴荳社)之一,位於今台南市新市區一帶,該區的「社內里」即因屬新港社內之主要聚落所在而名。其為台灣最早接受西方文明的區域,在1636年,當時殖民統治台灣南部的荷蘭人在新港社興建教堂佈教,並以羅馬字拼寫其使用的語言新港語,稱之為「新港文書」。1636年5月26日,第一所學校在新港社建立;迄今新市耆老仍有荷蘭人設「文書館」之說。

歷史

根據荷治時期紀錄,1625 年新港社人口約有 400 名成年男性,有三個傘村社:Teopan(今唪口)、Tatepoan、Tibolegan(今知母義)。1638 年,新港社人口約 1,000 人。1639 年,新港社受洗人口即全社人口為 1,047 人。[2]

參考文獻

- ^ 江樹生譯註. 熱蘭遮城日誌:第三冊. 台南縣: 台南市政府。. 2003. ISBN 9789570157246.

- ^ 李, 瑞源. 從單社到社群:十七世紀Sideia之形成. 臺南市: 國立成功大學歷史學系. 2015: 188, 231, 290.

相關條目

- 理加:新港社長老,荷蘭時代前往日本,晉見幕府將軍德川家光。

- 南科新港堂:據說所在地即荷蘭時代設在新港社的文書館,而該寺廟的樓下即是新港社地方文化館。

- 新港社大道:以新港社命名的道路,位於南科臺南園區。

外部連結

- 文化部台灣大百科全書:四大社

- 殖民背影下的宣教-十七世紀荷蘭改革宗教會的宣教師與西拉雅族:建立本土化教會 (荷蘭人建立學校資料來源)

- 尋找失落的新港社記事碑

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||