席上珍自杀事件

| 席上珍 | |

|---|---|

| 读音 | Xi Shangzhen |

| 性别 | 女性 |

| 逝世 | 1922年9月8日(24岁) 中国上海福州路上《商报》办公室 |

| 死因 | 自杀 |

席上珍自杀事件发生于1922年9月的中国上海福州路,24岁的女性书记员席上珍缢死于她所任职的《商报》(Journal of Commerce)办公室内,在上海的媒体等公共空间中引发一连串讨论。席上珍与她的雇主汤节之有证券上的金钱纠纷,甚至有“汤节之想纳席上珍为妾”的传闻,使舆论将此事的矛头指向汤节之。

汤节之是《商报》的创办人,在上海证券业中享有名声,且曾活跃于1919年的五四运动。他倡导包含女性就业的社会改革等立场,使其女性职员席上珍的自杀事件格外受到外界关注。除此之外,事发地点位于上海公共租界区,这块由英美主导的飞地,并不在当时中国法律管辖范围内。然而,汤节之却被中国政府逮捕,并以“诈欺罪”定罪,此事亦引发舆论对中国法律机制的讨论。

背景

[编辑]五四新文化运动与妇女解放

[编辑]席上珍自杀事件发生时的1922年,与1919年的五四运动相距不远。在五四运动以前,“三纲五常”、“三从四德”的观念长期束缚著中国妇女。一次大战期间(1914-1918),随著资本主义在中国的发展,加速传统小型生产的瓦解,迫使女性如男性般走出家门,雇佣于资本家。1915年,新文化运动重视妇女解放问题,陈独秀、李大钊、鲁迅等文人皆参与其中。在这样的基础下,强化1919年五四运动中的妇女抗争。五四运动后,男女平等、互相尊重等新风潮开始出现,北京等地部分高等学校也开始招收女性。[1]:143-144

上海《商报》的成立

[编辑]上海《商报》于1921年1月[2]:2开办,同年秋天,《商报》的发行量在中国报纸排第三位,仅次于《申报》和《新闻报》。[3]:19《商报》的突出与受过美国教育的创办人汤节之息息相关,吸引许多杰出的作家担任编辑人员,包含评论家陈布雷等。[3]:19创办人汤节之曾担任过五四运动初期支持动员商人的领袖、上海商会董事会会员、广肇公所的核心成员以及各路商界联合会的主席。这些职务与人脉,确保他的报纸读者能“把握全中国工商业的发展脉络”。[3]:20

“新女性”席上珍在《商报》

[编辑]席上珍自杀事件中,主角席上珍是《商报》的女性职员之一,她毕业自上海城东女学,在当时属于接受过新式教育的“新女性”。席上珍受亲人介绍,进入《商报》担任书记员,工作内容为拆开各处来函,交给总经理汤节之阅读,再由她分送各部,月薪20元。[4]:162-163 席上珍在1922年9月8日,于《商报》办公处缢死,终年24岁,在这之前,即有两次服药自杀的纪录。她的自杀多被认为与股票纠葛以及汤节之的言语羞辱有关。[5]

上海证券交易所

[编辑]1921年下半年,上海约有136家至150家股票交易所开张营业,数量之多,远远超过当时世界的其他地方。[6]:1在这个时代背景下,死者席上珍也有投资的习惯。[2]:2然而,到1922年初,上海的证券交易所几乎都面临倒闭,[6]:1使席上珍遭受巨额的损失。[2]:2而1920年到1921年上海证券交易所的蓬勃发展,起因于当时上海的经济发展、外国租界区的存在(拥有治外法权),以及民族主义的革命资金之需求。[6]:2

上海公共租界区与治外法权

[编辑]席上珍自杀的地点《商报》即位于1863年由英美联合成立的上海公共租界区内。关于租界区的成立历史,可追溯到第一次鸦片战争(1839-1842)后签订的《南京条约》,[7]在外力的压迫下,使中国的主权受到严重限缩,具体行为包含划出租界、赋予列强“领事裁判权”等治外法权。[8]:3221920年代,调查席上珍案的“会审公廨”(Mixed Court),即是在这样的背景下所诞生的司法机构。

过程

[编辑]案发

[编辑]在席上珍所服务的《商报》中,职员们习惯于下午5点左右一同用餐。1922年9月8日当晚,因席上珍没有出席晚餐,公司内资深的职员王吉溥前去关心她的状况。席上珍表示她的身体不适、没有胃口,并拒绝提早回家的建议。于是,王吉溥指派下属去通知她的家人。[2]:3

未婚的席上珍和家人同住。约下午6点左右,家人们接收到席上珍身体不适的消息时正在吃晚餐,没有及时前往。超过一小时后,席上珍的家人抵达办公室,却发现门已上锁,因此请守卫协助开门。当门打开后,映入众人眼前的却是上吊的席上珍在窗前晃动的景象。从仁济医院被传唤而来的医师抵达现场后,在晚上8点左右宣布席上珍死亡。这个过程,席上珍的雇主汤节之并不在场。[2]:4

上海《商报》中的职员几乎都是中国人,但根据上海市档案馆的一份警方报告记载,当时打电话向公共租界区报案的人,是美籍俄裔记者乔治·索科尔斯基。[2]:4

会审公廨(Mixed Court)的调查与结果

[编辑]在乔治·索科尔斯基报案后,公共租界区的会审公廨开始对席上珍之死进行调查。会审公廨是在国外租界内,为了兼顾治外法权和中国法而设的特殊法院,法官由多国官员组成。在席上珍之死中,上海公共租界会审公廨的法官们依据警方、验尸官和目击者的证词得出自杀的结论,但该案主要当事人对死者自杀之前的情况之说法并不一致。

不过,法院的任务并非调节这些说法。判决表示,如果席上珍的家人希望得到经济赔偿,可以对汤节之提起民事诉讼。另外,法院允许席上珍母亲的要求,将席上珍的遗体运至洞庭东山会馆,即三善堂[9]处理后事。[2]:8

主要阵营与舆论

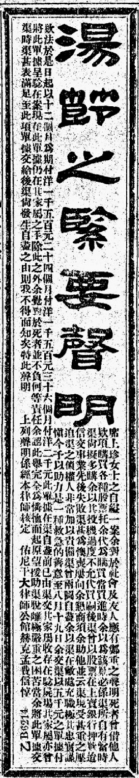

[编辑]卷入事件的汤节之为撇清责任,9月11日起,在律师的核定下,于《申报》、《新闻报》等各大报的广告栏登载〈汤节之紧要声明〉,[4]:163[2]:241该声明如下:

席上珍女士之自缢一案,余对社会及友人应有郑重之声明。死者曾借他人款项。购买各种股票,托余代为购买。当买进时,余以为该款必系渠所自有。当时渠[注 1]尚拟多购,余以其投机过度,不允代买,嗣后渠曾以粟在上宝银行押款。迨信交事业先后失败,甚为懊丧,屡向余垦商,需余助他。并云渠现受甚重之压迫,渠之债权人非常加以责备。渠曾两图自尽,余以渠在敝处充职,极其忠实谨慎。予以助力,是一种救急的善意。至八月十九日余交渠以五千元之单据付款法。于是日起,以十二个月为期,付洋一千五百元,二十四个月,付洋一千五百元,三十六个月,付洋二千元。此单据在渠自尽前,己由渠交其家属收存,在验尸场,其家属亦会将此单据呈验在案。现在此单据,仍在其家属之手。除此之外余觉对于死者。并不负何等责任。余此举完全为怜恤而起,原望援助渠脱离极严重之困苦,当余将此单据交渠时,渠甚表满足。至此项单据交给后,渠尚发生自尽之由,则我不得而知矣,特此声明。上列声明,系经本律师核定。 佑尼干大律师公馆赫克孟费信惇。

——汤节之,〈汤节之紧要声明〉,《申报》,1922-09-11,第01版 [10]

由于〈汤节之紧要声明〉是付费广告,这类的声明通常只代表有限的可信度。[2]:16而支持席上珍的洞庭东山同乡会,与付费广告不同,他们为死者“伸冤”的声明,是以报导的方式出现在各大报纸。[2]:16[11]席上珍的母亲与姊姊,主要指控汤节之在事发前一年(1921年)5月3日时,向席上珍借钱未还,还侮辱性地要席上珍嫁给他作妾。[12]:49[4]:163对于这样的指控,汤节之反驳借钱的说法,表示他仅是收取款项,代为购买股票,更极力否认“纳席上珍为妾”的说词。[2]

席上珍的自杀事件经过报导,使大众对此事的评论络绎不绝。[13]席上珍的死,催生上百篇文章并诞生了三本书,显示其商业价值,例如《女书记之自杀:席上珍惨史》。陈望道、郑正秋等各界中国知识分子们,热烈地为此发表看法,塑造舆论。[2]:15

汤节之被中国政府逮捕与审判

[编辑]1922年11月11日[14],汤节之被秘密逮捕,此事直到13日才被报导(如《申报》)刊出。[2]:22[15]汤节之居住的地方和《商报》大楼一样,皆位于上海公共租界区,受会审公廨和租界区警察管辖。就治外法权而言,中国法院在租界区行使逮捕令是对租界区的非法侵犯。中国警察对此辩解,汤节之的保镳是将车子停在标示租界区和中国领土的边界。11日凌晨2点,汤节之下车后,旋即与保镳一同被中国警察制伏,受到拘留。[2]:22《远东每周评论》(Weekly Review of the Far East)将此次不寻常的逮捕行动,与同年的“罗文干案”相提并论,暗示著政治上的阴谋。中国法院的初步听证会上,广肇公所提出保释要求,被中国法院拒绝。[16]最后,汤节之被以“诈欺罪”定罪,判处三年监禁。[2]:22

后续

[编辑]《商报》在汤节之被捕后遭到出售,当汤节之重返上海时,环境已经和1920年初截然不同,政治上几乎没有他能发挥的可能性。曾经轰动的“席上珍自杀事件”也变得默默无名。[2]:231929年,《上海画报》刊载一篇以〈汤节之卷土重来〉为题的文章,说明他可能会接管当时在上海南京路虹庙旧址兴建中的大中华百货公司。而对于汤节之的过去,该报表示:“而于先生之历史,则无不知之甚详,且未不尝为先生叫[注 2]屈也。”[17]

近代中国性别史相关的学术研究

[编辑]民主共和政府后的性别关系之转变

[编辑]俄勒冈大学历史系教授顾德曼(Bryna Goodman)在《席小姐自杀事件:共和中国的民主与崩坏》(The Suicide of Miss Xi Democracy and Disenchantment in the Chinese Republic)一书的第二章中,概要1912年中华民国成立以来,性别关系所产生的转变,透过“新女性”席上珍的自杀,加强对其中幽微的理解。[2]:55

女性案件的舆论传播:“转喻”为知识群体的道德问题

[编辑]戴蓓芬的研究发现,1920年至1937年《申报》的报导中,王莲英案、席上珍案、黄慧如案以及萧信庵案等四案是最受媒体关注的四则女性司法类新闻。除了名妓王莲英以外,其他三位皆为受过高等教育,有独立经济能力的“新女性”。围绕在“新女性”所发生的事件,都起因于她们在走出传统家庭,追求“新女性”生活方式的过程中遇到了现实问题。[18]:4

席上珍的案子乍看是投资失利而起,却在社会舆论的渲染下变成知识女性群体的道德或国家教育问题。李光群在中国西北大学的硕士论文借用王汎森“转喻”的概念,说明席上珍事件反映了知识份子意图将个人问题归因于大环境,将苦难转换成明确可解的理由的情况。[12]:51

“新”、“旧”女性的界线:虚荣

[编辑]席上珍缢死后,查孟词以〈因席女士自杀案看出来的 女子教育的缺陷〉为题,在《中华新报》的“妇女与家庭”栏发表对女子教育的看法。[4]:164查孟词透过此事,认为中国的女子教育只是一种“装饰教育”、“娱乐教育”,无助于培育能在社会中独立奋斗的女子。查孟词认为,席上珍的死,是受“虚荣心”所害,否则便不会为投机者所骗;再者,席上珍因5,000元草率轻生,也可看出她的“神经衰弱过度”。整体来说,查孟词认为“虚荣”和“软弱”导致席上珍的自杀,同时是现代女子教育的弊病,女子若想要独立,“必须在崭新的科学教育上,加上内地老农妇辛勤处世乐天知命的一点精神[4]:167”。[19]:97

黄青华为反驳查孟词的观点,于《时事新报》的“青光”栏发表〈中华新报说的什么话?〉一文。[4]:164黄青华在文中推测,席上珍的自杀,“一半在五千元,一半在汤节之要娶伊作妾的一种侮辱。[4]:169”,认为她的死是无辜的。海青在他二十世纪中国的自杀研究中指出,这两者的争论在于将“虚荣”作为女性特质来分析,“使两性关系中的女性从受害者的位置,变成了处心积虑地合谋者。”[19]:97

注脚

[编辑]参考资料

[编辑]- ^ 牛书成. 五四運動與婦女解放. 河南大学学报(社会科学版). 2004, 44 (2).

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Goodman, Bryna. The Suicide of Miss Xi. London: Harvard University Press. 2021. ISBN 9780674248823.

- ^ 3.0 3.1 3.2 顾德曼(Bryna Goodman). 王儒年(译). 上海報業文化的跨國性與區域性. 史林. 2003, (1).

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 陈望道,〈席上珍女士在商报里吊死事件〉,收录于梅生编,《中国妇女问题讨论集》第六册,新文化书社,1923。

- ^ 刑建榕,〈新女性炒股自杀案〉,《新民晚报》,2013-10-16,夜光杯。

- ^ 6.0 6.1 6.2 顾德曼(Bryna Goodman). 上海早期股票市場的殖民主義、民族主義和中國文化問題. Provincial China. 2009, 1 (1).

- ^ 专业志 >> 上海租界志 >> 总述 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 上海地方志办公室.

- ^ 杨湘钧. 述評:湯瑪士·史蒂芬斯《上海公共會審公廨》——彌補一段中國法制史研究時空、方法的罅漏. 法制史研究. 2001, (2).

- ^ 〈商报馆女书记缢毙之验讯〉,《申报》,1922-09-10,第14版。

- ^ 汤节之,〈汤节之紧要声明〉,《申报》,1922-09-11,第01版。

- ^ 〈商报馆女书记缢毙案续闻 洞庭东山同乡代为诉冤〉,《申报》,1922-09-13,第15版。

- ^ 12.0 12.1 李光群,〈民国时期知识女性自杀的舆论传播问题研究(1912-1927)〉,西北大学硕士学位论文,2021年6月。

- ^ 侯艳兴,《性别、权力与社会转型:1927-1937年上海女性自杀问题研究》,复旦大学历史学系博士学位论文,2008,页23。

- ^ 〈席上珍案之汤节之被拘续志〉,《申报》,1922-11-14,第13版。

- ^ 〈席上珍案之汤节之被拘〉,《申报》,1922-11-13,第12版。

- ^ 〈法庭审理席案之非难声〉,《申报》,1922-12-10,第13版。

- ^ 重修. 湯節之捲土重來. 上海画报. 1929, (516): 2.

- ^ 戴蓓芬. 不穩定的主體——1920年-1937年《申報》女性新聞研究. 新闻知识. 2017, (9).

- ^ 19.0 19.1 海青. 『自殺時代』的來臨?︰二十世紀早期中國知識群體的激烈行為和價值選擇. 北京: 中国人民大学出版社. 2010. ISBN 9787300125107.