美洲鬣蜥

此條目需要補充更多來源。 (2020年8月30日) |

| 美洲鬣蜥 | |

|---|---|

| |

| 美洲鬣蜥 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 爬蟲綱 Reptilia |

| 目: | 有鱗目 Squamata |

| 亞目: | 鬣蜥亞目 Iguania |

| 科: | 美洲鬣蜥科 Iguanidae |

| 屬: | 美洲鬣蜥屬 Iguana |

| 種: | 美洲鬣蜥 I. iguana

|

| 二名法 | |

| Iguana iguana | |

| |

美洲鬣蜥[註 1](學名:Iguana iguana)又名綠鬣蜥,是一種生活在樹上的大型蜥蜴,頭尾全長可達1~2公尺,壽命可長達10年以上。為草食性,以植物的葉、嫩芽、花、果實植物為食物,為日行性爬蟲類,每胎可產24-45顆卵。主要分布於中美洲的墨西哥至巴拉圭間、南美洲、加勒比海及佛羅里達等地。被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二中。性情溫馴、飼養容易、並不會攻擊人,因此常被作為寵物飼養,中國和部份美洲國家設有養殖場大量飼養綠鬣蜥以作售賣用途。

習性與行為

[編輯]綠鬣蜥為樹棲動物,擅於攀爬與跳躍,游泳,移動速度快加上天然保護色故一般不會受到猛禽威脅,喜棲息於有水道濕地旁草叢雜樹林地,以便遇到天敵可以快速掩蔽逃竄,當遇到人類靠近時會試圖上下擺動頭部以威嚇。如果示威對侵略者沒用,綠鬣蜥會迅速逃離,與一般本土爬蟲類一樣並不會主動攻擊,故發現綠鬣蜥無須害怕。

-

幼體

-

成體

-

頭骨

繁殖期

[編輯]成熟的雄性綠鬣蜥,在繁殖期時,體色會變得鮮豔,呈橘紅色。母蜥和公蜥大概在晚冬時期交配,在早春時產卵。母蜥準備產卵時,會不斷得尋找下蛋的地點,並大量飲用水。

生態危害

[編輯]台灣

[編輯]入侵種

[編輯]因為人為引進做為寵物飼養及不當野放,在台灣已建立族群,被農業部列為有害動物,主要危害為農作物。綠鬣蜥作為外來種,的確在某些地區引發了生態和農業上的問題。由於它們繁殖能力強,且在缺乏天敵的環境中能迅速繁衍,這使得它們在新環境中能夠快速建立族群,造成生態失衡。

屏東縣政府對於這一問題採取了積極的應對措施,每週捕獲大量的綠鬣蜥,以減少其對農業的影響和保護當地生態。捕獲的數量和進行的盤點確實顯示了這一問題的嚴重性。面對外來種的挑戰,持續的監控和管理措施是必要的,以確保當地生態系統的健康和農民的生計。[3]。

族群分布

[編輯]台灣中南部地區多縣市如彰化縣、嘉義縣(市)、臺南市、高雄市、屏東縣、台東縣及等鄰近鄉鎮已有繁殖族群。由於在台灣中南部地區適應良好少有天敵,會啃食農作物故被農業部列入危害動物進行移除行動[4]。

飼養規範

[編輯]台灣自2020年9月開始到11月30日止,飼養綠鬣蜥須先行登記,否則將依《野生動物保育法》罰1萬至5萬元;而2020年11月30日後截止登記逾期未登記者將成為非法持有,可處新台幣1萬至5萬元,並沒入動物[5]。

綠鬣蜥與禽龍

[編輯]首次發現禽龍化石(為一牙齒)的曼提爾醫生以為,其發現的是鬣蜥的牙齒,所以把禽龍命名為Iguanodon。

註解

[編輯]參見

[編輯]參考資料

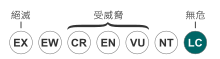

[編輯]- ^ Bock, B.; Malone, C.L.; Knapp, C.; Aparicio, J.; Avila-Pires, T.C.S.; Cacciali, P.; Caicedo, J.R.; Chaves, G.; Cisneros-Heredia, D.F.; Gutiérrez-Cárdenas, P.; Lamar, W.; Moravec, J.; Perez, P.; Porras, L.W.; Rivas, G.; Scott, N.; Solórzano, A.; Sunyer, J. Iguana iguana (amended version of 2018 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species. 2018: e.T174481A174437922. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T174481A174437922.en

.

.

- ^ Iguana iguana. ITIS. [2010-10-5].

- ^ https://udn.com/news/story/7470/8292063. 缺少或

|title=為空 (幫助) - ^ 存档副本. [2021-02-15]. (原始內容存檔於2021-01-26).

- ^ 9月進入綠鬣蜥每年第2次繁殖期 屏縣加強移除. 自由時報. 2020-08-30 [2023-01-16] (中文(繁體)).

- 寵物世紀 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- [1]

- Green Iguana Society

- Melissa Kaplan's Green Iguana Information Collection (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)