使用者:Janine SHU/Virginia Eliza Clemm Poe1

| 弗吉尼亞•伊莉莎•克萊姆•坡 | |

|---|---|

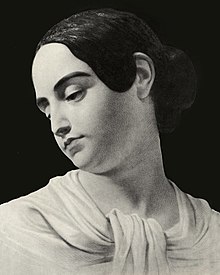

弗吉尼亞•坡,其死後所作畫像 | |

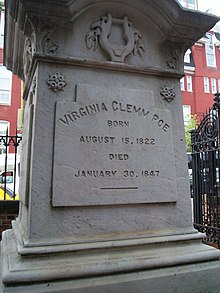

| 出生 | 弗吉尼亞•伊莉莎•克萊姆•坡 1822年8月15日 美國,馬里蘭,巴爾的摩 |

| 逝世 | 1847年1月30日(24歲) 美國,紐約,布朗克斯,福特漢姆 |

| 死因 | 肺結核 |

| 墓地 | 威斯敏斯特大廳墓地, 美國,馬里蘭,巴爾的摩 |

弗吉尼亞·伊莉莎·克萊姆·坡(舊姓克萊姆;1822年8月15日至1847年1月30日)是美國作家埃德加·愛倫·坡的妻子。二人原是表兄妹,在弗吉尼亞·克萊姆13歲、愛倫·坡27歲時,公開結為夫妻。傳記作者對二人的夫妻關係存在分歧。雖然他們夫妻恩愛,但一些傳記作者認為二人關係更像兄妹。1842年1月,弗吉尼亞被診斷患肺結核,病情在其後五年不斷惡化,直至於紐約城外的家庭小屋病故,享年24歲。

弗吉尼亞·克萊姆和埃德加·愛倫·坡婚前斷斷續續與其他家庭成員一起生活了好幾年。二人因為愛倫·坡的工作關係經常搬家,曾短暫居住在巴爾的摩,費城和紐約。他們結婚幾年後,愛倫·坡捲入一樁大醜聞,涉及法蘭西斯·薩金特·奧斯古德和伊麗莎白·F·埃利特。關於丈夫風流韻事的謠言對弗吉尼亞·坡影響深重,以至於在臨終之時,她聲稱是埃利特謀殺了她。在她死後,其遺體最終安葬於馬里蘭州巴爾的摩市的威斯敏斯特大廳墓地,與丈夫安息在相同的紀念碑之下。弗吉尼亞·坡僅有一張被確認是本人的畫像,是她死後幾個小時內繪製的一幅水彩畫。

妻子的患病和離世對埃德加·愛倫·坡造成了很大打擊,他日趨沮喪並開始酗酒以逃避一切。學界認為,妻子於疾病和死亡中的掙扎影響了愛倫·坡的詩歌和散文創作,在他的作品中,年輕女性的死亡似乎是一個頻繁出現的主題,比如《安娜貝爾· 李》、《烏鴉》和《利吉亞》。

傳記[編輯]

早年生活[編輯]

弗吉尼亞州的伊麗莎Clemm出生在1822年[1] 的名字命名一個姐姐誰死了兩歲[2] 僅僅十天前。[3] 她父親威廉Clemm。是一個硬件商人在巴爾的摩的。[4] 他娶了瑪麗亞坡、弗吉尼亞的母親,在七月12日1817年,[5] 死後他的第一個妻子瑪利亞是第一個表哥哈里特。[6] Clemm有五個孩子從他以前的婚姻和繼續有三個與瑪麗亞。[4] 在他死後1826年,他離開很少的家庭[7] 和親戚沒有提供任何財政支助,因為他們有反對的婚姻。[4] 瑪麗亞支持家庭,通過縫紉和服在寄宿的幫助下,每年240美元養恤金授予她的母親Elizabeth Cairnes,誰就癱瘓了,臥床不起。[7] 伊麗莎白收到該養恤金在代表其已故丈夫,"一般"大衛坡、前 軍需官 在馬里蘭州曾借錢給國家。[8]

1829年8月,埃德加 · 坡從軍隊退役四個月後,第一次見到他的表妹維吉尼亞。 她當時七歲。[9] 1832年,這個由伊麗莎白、維吉尼亞州的瑪麗亞和維吉尼亞州的兄弟亨利組成的家庭,用伊麗莎白的養老金在當時還叫 North Amity Street 的地方租了一套房子。[9][10] 愛倫坡的哥哥威廉 · 亨利 · 倫納德 · 坡和他的家人一直生活在一起,最近於1831年8月1日去世。[9][11] 1833年,坡加入了家庭,很快就被一個名叫瑪麗 · 德弗羅的鄰居打敗了。[12] 年輕的維吉尼亞人充當兩人之間的信差,一邊取德弗羅的一縷頭髮送給坡。[13] 伊麗莎白 · 凱恩斯 · 坡於1835年7月7日去世,事實上終結了這個家庭的收入,並使他們的財務狀況更加困難。[14] 亨利大約死於這個時期,1836年前的某個時間點,離開弗吉尼亞,成為瑪利亞 · 克萊姆唯一倖存的孩子。[15]

1835年8月,坡離開貧困家庭,搬到弗吉尼亞州里士滿,在《南方文學信使》工作。[16] 當坡離開巴爾的摩時,他的另一個表妹、維吉尼亞同父異母的妹妹約瑟芬 · 克里姆的丈夫內爾森 · 坡聽說埃德加正在考慮與維吉尼亞結婚。[17] 尼爾森主動提出收留她,讓她接受教育,試圖阻止這個女孩在這麼小的年紀就嫁給埃德加,不過他建議這個選擇以後可以重新考慮。[18] 埃德加稱馬里蘭州巴爾的摩市一家報社的老闆尼爾森是他"最大的敵人",並將他表弟的行為解讀為企圖切斷他與弗吉尼亞州的聯繫。[19] 1835年8月29日,埃德加給瑪麗亞寫了一封情緒激動的信,聲稱自己"在寫信的時候被眼淚弄瞎了",並懇求她讓弗吉尼亞自己做決定。[19][17][20] 受到在《南方文學信使》工作的鼓舞,愛倫 · 坡主動提出,如果瑪麗亞、維吉尼亞和亨利搬到里士滿,可以為他們提供經濟支持。[21]

婚姻[編輯]

1835年9月22日,坡回到巴爾的摩申請結婚證。 這對夫婦可能也已經悄悄結婚了,儘管賬目不清楚。[22] 他們唯一的公開儀式是1836年5月16日在里士滿舉行的,當時他們由一位名叫牧師的長老主持。 Amasa Converse.[23] 波27歲,弗吉尼亞13歲,儘管她的年齡被列為21歲。[23] 這份婚約是在里士滿提交的,其中包括托馬斯•克萊蘭(thomasw.Cleland)證實新娘年齡的宣誓證詞。[24] 儀式於當天晚上在一位太太的家中舉行。 寄宿家庭的主人 James Yarrington,愛倫坡,維吉尼亞人,還有維吉尼亞的母親 Maria Clemm 住在這裡。[25][26] 雅林頓幫瑪麗亞 · 克萊姆烤了結婚蛋糕,還準備了一頓結婚大餐。[27] 然後這對夫婦在弗吉尼亞的彼得堡度了一個短暫的蜜月。[25]

關於這種以年齡和血緣關係為基礎的配對有多麼不同尋常的爭論正在激烈進行。 著名的愛倫坡傳記作家阿瑟 · 霍布森 · 奎因認為這並非特別不尋常,也不是說愛倫坡給妻子起外號叫"娘娘腔"或"妹妹"。[28] 另一位坡傳記作家肯尼斯•西爾弗曼(kennethsilverman)認為,雖然他們的表親結婚並不罕見,但她年紀輕輕就結婚了。[22] 有人認為,克萊姆和坡的關係更像是兄妹關係,而不是夫妻關係。[29] 傳記作家阿瑟 · 霍布森 · 奎因不同意這種觀點,他引用了一封熱情洋溢的情書,認為坡"不僅深愛自己的小表妹,而且深愛着自己的情人和未來的丈夫"[30] 包括瑪麗 · 波拿巴在內的一些學者將愛倫 · 坡的許多作品當作自傳來讀,並得出結論認為弗吉尼亞死時還是處女。[31] 據推測,她和她的丈夫從來沒有完成他們的婚姻,雖然沒有證據給出。[32] 這種解釋往往假設弗吉尼亞是代表的標題字符在詩歌"安娜貝爾李": 一個"少女... 由名為安娜貝爾李"。[31] 愛倫坡傳記作家約瑟夫 · 伍德 · 克魯奇認為,愛倫坡並不像普通男人那樣需要女人,他只是把女人作為靈感和關懷的源泉,愛倫坡對女人在性方面從來不感興趣。[33][34] 坡的朋友們表示,這對夫婦至少在婚後的頭兩年裡沒有同床共枕,但從她16歲開始,他們的婚後生活"正常",直到她開始生病。[35]

據大家所說,弗吉尼亞和愛倫 · 坡是一對幸福而忠誠的夫妻。 坡曾經的雇主喬治 · 雷克斯 · 格雷厄姆這樣描寫他們的關係:"他對妻子的愛是對美的精神的狂熱崇拜。"[36] 坡曾經寫信給一個朋友說:"我在世上沒有看到比我的小妻子更美麗的人了。"[37] 反過來,根據許多當代人的描述,她幾乎崇拜她的丈夫。[38] 他寫作的時候,她常常坐在他身邊,把他的筆放整齊,摺疊起來,放在他的手稿上。[39] 她在她23歲時寫的一首離合詩中表達了她對愛倫 · 坡的熱愛,這首詩的日期是1846年2月14日:

我願與你一同流浪,

親愛的,我的生命是你的。

給我一間農舍作為我的家,

還有一株富饒的古柏,

帶着罪惡和憂慮離開這個世界,

還有那口舌間的碎語閒言。

當我們在那裡的時候,只有愛會指引我們,

愛會治癒我衰弱的肺,

哦,我們將度過的寧靜時光,

決不希望別人看見!

我們將享受完美的安逸,不用考慮借予,

我們面對世界與其中的歡樂,

我們將永遠平靜而幸福。

奧斯古德/埃利特醜聞[編輯]

弗吉尼亞情人節詩中的"多嘴"指的是一些真實的事件。[40] 1845年,愛倫坡開始與34歲的詩人弗朗西斯 · 薩金特 · 奧斯古德(Frances Sargent)調情。[41] 弗吉尼亞意識到了他們的友誼,甚至可能鼓勵了他們的友誼。[42] 她經常邀請奧斯古德回家探望他們,認為那位年長的婦女對坡有一種"抑制"作用,坡曾承諾"不使用興奮劑",從未在奧斯古德在場時喝醉過。[43]

與此同時,另一位詩人伊麗莎白 · 埃利特也迷戀愛倫 · 坡,嫉妒奧斯古德。[42] 在給莎拉 · 海倫 · 惠特曼的一封信中,愛倫 · 坡稱她對他的愛是"令人作嘔的",還寫道他"除了抵制嘲諷什麼也做不了",在擔任《百老匯雜誌》編輯期間,他把她的許多詩刊登在上面。[44] 眾所周知,埃萊特愛管閒事,愛報復。1846年1月底,她在愛倫 · 坡的家中看到了奧斯古德寫給他的一封私人信件。[45][46] 據埃利特說,弗吉尼亞在奧斯古德的信中指出了"可怕的段落"。[47] 埃萊特聯繫了奧斯古德,建議她要小心自己的不檢點行為,出於嫉妒或者想引起醜聞的動機,要求愛倫 · 坡還信。[46][47] 奧斯古德隨後派瑪格麗特 · 富勒和安妮 · 林奇 · 博塔代表愛倫 · 坡去還信。 波被他們的干涉所激怒,稱他們為"忙碌的身體",並說埃萊特最好"照看好她自己的信件",暗示她有不檢點的行為。[48] 然後他從埃利特那裡收集了這些信,留在了她的家裡。[46]

雖然這些信已經被退回給她了,但是埃利特還是讓她的哥哥"向我要這些信"。[48] 她的哥哥威廉 · 魯米斯上校不相信坡已經歸還了他們,並威脅說要殺了他。 為了自衛,坡向托馬斯 · 鄧恩 · 英格蘭公司要了一把手槍。[46] 坡的朋友英格里希是一位未成年作家,同時也是一位訓練有素的醫生和律師,他同樣不相信坡已經歸還了這些信件,甚至質疑這些信件的存在。[48] 他表示,擺脫當前困境的最簡單方法,"是收回毫無根據的指責"。[49] 由於對被人稱為騙子感到憤怒,愛倫坡把英國人逼上了互毆之路。 波後來聲稱自己在戰鬥中勝利了,儘管英國人不這麼認為,他的臉被英國人的一枚戒指劃傷得很厲害。[46] 在坡的版本中,他說:"我給了 e 一頓鞭打,直到他死的那天他都會記得。" 不管怎樣,這場爭吵進一步引發了奧斯古德事件的流言蜚語。[50]

奧斯古德的丈夫插手進來,威脅要起訴埃利特,除非她為自己的含沙射影正式道歉。 她在寫給奧斯古德的一封信中收回了自己的說法,信中寫道:"波夫人給我看的那封信一定是波親自偽造的。"。[51] 她把所有的責任都推到了愛倫 · 坡身上,她認為這件事是因為愛倫 · 坡"過分放縱,經常精神失常"。[52] 埃萊特散布了有關愛倫 · 坡精神失常的謠言,這些謠言被愛倫 · 坡的其他敵人所利用,並在報紙上進行了報道。 《聖路易斯起床號》報道說:"在紐約流傳着一個謠言,大意是說詩人兼作家埃德加 · 坡先生精神錯亂,他的朋友們將把他置於尤蒂卡精神病療養院的布里格姆博士的管理之下。"[53] 直到奧斯古德與丈夫團聚,這樁醜聞才最終平息下來。[52] 然而,弗吉尼亞卻深受整個事件的影響。 她早在1845年7月就收到了關於她丈夫所謂的輕率行為的匿名信。 據推測,埃萊特與這些信件有關,這些信件使維吉尼亞感到十分不安,據稱她在臨終前聲稱,"埃萊特夫人的信"。 是殺害她的兇手。"[54]

疾病[編輯]

1842年1月中旬,弗吉尼亞患上了結核病。儘管在愛倫·坡看來她只是「血管有些破裂」。[55]但每當在鋼琴前歌唱彈奏的時候,她開始從嘴裡咳出血來。她的健康每況愈下,身體也漸漸垮掉,這令愛倫·坡陷入了深深的絕望,特別是她偶爾還會流露出稍微好轉的跡象。在寫給友人的一封信中, 愛倫·坡描述了此事帶給他的精神創傷:「每次我都能感受到她的死亡會給我帶來的全部痛苦——每次她病情發作的時候,我都更刻骨銘心地深愛她,更絕望而不顧一切地想把她的生命握緊在手裡。但我有着與生俱來的多愁善感,又常神經質地惴惴不安。這一切伴隨着一陣陣長時間的精神錯亂,讓我變得近乎瘋癲。」[56]

弗吉尼亞的身體狀況可能是導致愛倫·波一家遷居的原因,他們希望能為她找到一個更為健康的生活環境。19世紀40年代初,他們在費城內部搬了幾次家。他們在春日花園的最後一處住址,現在作為愛倫·坡國家歷史遺址受到保護。[57] 在這處住所,弗吉尼亞有了一定程度上的康復,她有能力去料理花園,[58]並在賓客來訪時為他們唱歌、彈奏豎琴或鋼琴。[59] 1844年4月初,一家人乘坐火車和蒸汽船來到了紐約。弗吉尼亞在船艙中等待,她丈夫在格林威治街道的一間公寓中為他們找到了住處。[60] 1846年初,據這家人的朋友伊麗莎白·歐克斯·史密斯說,弗吉尼亞自己承認:「我知道我快死了,我知道我的病好不起來。但我還是想儘量高高興興地活着,也讓埃德加高高興興的。」[61] 她答應丈夫,她死後會成為他的守護天使。[62]

遷居福特漢姆[編輯]

1846年5月,一家人(愛倫·坡、弗吉尼亞和她的母親瑪麗亞)搬到了距離城市大約14公里處、位於福特漢姆的一間小屋。[63] 這處住址至今仍在,裡面放着愛倫·坡寫給弗吉尼亞的唯一留存下來的信。信上的日期是1846年6月12日,他敦促她保持樂觀:「你要在絕望中保持本心,你要再多相信一會兒。」提到失去了《百老匯日報》——這個唯一曾屬於他的雜誌一事,愛倫·坡寫道:「我本該一蹶不振,若不是為了你——我親愛的小妻子,你是我此刻最重要的、獨一無二的力量,激勵我與這不如人意、乏味無情的生活抗爭。」[64] 但到了同年11月,弗吉尼亞的身體狀況變得毫無希望。[15] 她的症狀包括食欲不振、面色紅潤、脈搏不穩、盜汗、高燒、突然發冷、呼吸急促、胸痛、咳嗽和吐血。[64]

愛倫·坡的朋友、一位頗具影響力的編輯納撒尼爾·帕克·威利斯在1846年12月30日發布公告,為這個家庭請求幫助,儘管他發布的事實並不全然真實:[65]

埃德加·愛倫·坡的病症——我們遺憾地獲悉,這位先生和他的妻子都已患上了嚴重的結核病,命運之手給這對夫妻的俗世生活施加了沉重的折磨。我們不得不提到這個令人心酸的事實,到目前為止他們幾乎沒有能力負擔生活必需品。這樣的命運確實過於艱難。我們實在希望,愛倫·坡先生的朋友與仰慕者們能在他最痛苦的時刻立即施以援手。

在那段時期,兩年未與愛倫·坡通信,並已失去自己的妻子的威斯利是他最有力的支援之一。他給愛倫·坡和他的妻子寄來一本鼓舞人心的聖誕書籍:《婚戒;又名怎樣才能使家庭幸福》。[66]

這份公告與當年為愛倫·坡的母親伊麗莎·坡所撰寫的內容相似,那時她的結核病到了晚期階段。[65] 一些報紙對此有所報道:「偉大的上帝啊!」其中一家寫道,「這個國家熱愛文學的人們可會讓可憐的愛倫·坡就此毀掉,在紐約城中飢腸轆轆、潦倒行乞?據我們所知,報紙上常出現公告,愛倫·坡夫婦已雙雙陷入苦難、死亡與疾病的境地,分文不剩地活在這世界上。」[66] 《星期六晚郵報》聲稱弗吉尼亞的狀況已經毫無希望,愛倫·坡也極受打擊:「據悉埃德加·愛倫·坡正腦熱臥床、處境危險,而他的妻子正處於肺結核的最後階段——他們沒有錢,也沒有朋友。」[64] 就連曾被愛倫·坡以誹謗罪控告過的編輯海勒姆·富勒也在《紐約鏡報》上為愛倫·坡和妻子爭取更多支持。他寫道:「正是我們,這些曾經和他爭辯過的人,應該帶頭站出來。」[66]

在他人的描述中,弗吉尼亞有一頭黑髮與紫羅蘭色的眼睛,膚色蒼白到被說成是「純白」,[67] 致使「憔悴的臉色減損了她的容貌」。[2]一位到訪過愛倫·坡家的客人曾注意到,「她兩頰的玫瑰色過於明亮」,或許這就是她的疾病的症候。[68] 另一位福特漢姆的客人寫道:「坡太太看上去非常年輕。她有一雙黑色的大眼睛,皮膚像珍珠一樣白,那是一種美到極致的慘白。她蒼白的臉色、燦若星辰的眼睛和烏黑的頭髮賦予她一種離塵絕世的美貌。」[69] 這種仿佛並不屬於塵世的相貌,同樣被其他人提及,並認為這一切讓她看上去不像是一個凡人女子。[70]威廉·高恩斯曾借宿在他們家,他把弗吉尼亞描述為一個有着「無與倫比的美麗動人」的女人,「她的雙眸足以與任何一位女神媲美,她的臉龐令卡諾瓦家族的任何一位天才都無法仿刻。」[71] 她的體態或許有些豐滿。[70] 許多當時的描述者及現代傳記家都提到,即使在生命最後的歲月中,她依然有着孩子似的臉頰。[9][70][72]

臨死前,弗吉尼亞懇求她的母親:「親愛的......你會不會替我安慰和照顧我那可憐的埃迪?你永遠不會離開他嗎?」[73] 她的母親此後一直與愛倫·坡同住,直到他在1849年也離開了人世。隨着弗吉尼亞時日無多,許多客人紛紛來訪,其中有一位叫作瑪麗·斯塔爾的老友。有那麼一刻,弗吉尼亞將斯塔爾的手放進愛倫·坡的手裡,請求她「做埃迪的朋友,別拋下他」。[74] 弗吉尼亞還受到過25歲的瑪麗·路易斯·肖的照料。瑪麗·肖曾經是一名護士,並從她的醫生父親與醫生丈夫那裡了解到如何做醫療護理。[75] 她給弗吉尼亞帶了一床絨被(除此之外她唯一能蓋的就是愛倫·坡的舊軍大衣)和幾瓶紅酒,無濟於事的舉杯讓人「帶着微笑面對難關」。[74] 弗吉尼亞還給愛倫·坡看了一封路易莎·帕特森寫給她的信。帕特森是愛倫·坡的繼父約翰·阿蘭的第二個妻子,這封信弗吉尼亞偷偷保存了很多年,[76] 從信中來看,是帕特森有意造成了阿蘭和愛倫·坡之間的疏離。[74]

死亡[編輯]

1847年1月29日,愛倫·坡寫信給瑪麗·路易斯·肖:「我可憐的弗吉尼亞還活着,但衰弱得很快,現在她遭受着太多痛苦。」 [72]第二天,1月30日,[77] 經受了五年病痛折磨的弗吉尼亞離開了人世。瑪麗·肖幫忙組織了葬禮,甚至出錢買了棺材。[78] 弗吉尼亞的死訊在幾家報紙上刊登。2月1日,《紐約每日論壇》和《先驅報》發布了簡潔的訃告:「本周六,1月30日,25歲的弗吉尼亞·伊麗莎因肺結核離世,其丈夫是埃德加·愛倫·坡。」[74] 弗吉尼亞的葬禮於1847年2月2日舉行,[72] 到場的有納撒尼爾·帕克·威利斯,安·S·史蒂文斯和出版商喬治·蒲柏·莫里斯。 愛倫·坡堅決不看他離世的妻子的面容,說他更喜歡記得她活着的樣子。[79] 儘管現在被葬於西敏斯特大廳墓園,弗吉尼亞起初被葬在瓦倫丁家族的一處墓地。愛倫·坡曾經租住在這個家族在福特漢姆的小屋。[78]

目前僅有一張弗吉尼亞的肖像留存,是畫家照着她的遺體描繪的。[9] 在她離世幾小時後,愛倫·坡意識到自己還沒有一張弗吉尼亞的畫像,就委人為她畫了一張水彩肖像。[72] 在畫中,她穿着「美麗的亞麻布衣服」,瑪麗·肖說自己曾為她穿過這樣的衣服。[79] 瑪麗·肖或許就是肖像的創作者,但這未成定論。[78] 畫中的弗吉尼亞有着淡褐色的雙眼和微微的雙下巴。[72] 這幅畫後來被傳給了弗吉尼亞的異母妹妹約瑟芬,她是尼爾森·坡的妻子。[79]

1875年,在她丈夫的屍體被重新安葬的同一年,弗吉尼亞安息的墓地被摧毀,她的遺體幾乎被遺忘。一位早期愛倫·坡傳記作家威廉·吉爾收集了她的屍骨,並將它們存放在一個小盒子裡藏在床下。[80] 吉爾的故事在27年後經《波士頓先驅報》報道:據吉爾說,他在1883年參觀福特漢姆墓園時,正好看到司事丹尼斯·瓦倫丁剷出了弗吉尼亞的屍骨,準備把它們丟掉。愛倫·坡本人死於1849年,因此吉爾帶着弗吉尼亞的遺骨,在和巴爾的摩市的尼爾森·坡、約翰·普倫蒂斯·坡商量後,將裝有遺骨的盒子放置在了愛倫·坡左側的一個小銅棺材裡。[81] 最終,在1885年1月19日,弗吉尼亞的遺骨和她的丈夫被安葬在了一起[82]——那一年是她丈夫的76周年誕辰,而他的紀念碑已建起將近10年。主持愛倫·坡葬禮、同時擔任他的屍骨挖掘與重葬工作的司儀,又一次出現在了這次儀式上,他見證了愛倫·坡和弗吉尼亞及其母瑪麗亞·克萊姆同處一墓安息。[81]

對愛倫·坡的影響[編輯]

弗吉尼亞的死亡對愛倫· 坡影響很大。她去世後,愛倫·坡在幾個月內深陷悲哀。一位朋友說,「妻子的離世讓悲傷將他席捲。她離去後,他似乎已不在乎自己能再多活一小時、一天、一星期或是一年。她就是他的全部。」 [83] 妻子離世後一年,他給朋友寫信,說在妻子患病期間,自己體會到了一個人所能遭受的最深重的不幸。他寫道:「從未有哪個男人像我一樣深愛自己的妻子。」[35] 在弗吉尼亞最後掙扎求生的歲月中,曾戒酒多次的愛倫·坡重又開始酗酒。那段時間他飲酒的頻率和數量,在愛倫·坡生前及傳記作家們的筆下都仍是個爭議。[57] 愛倫·坡提到,妻子及自己的疾病都給他帶來了極大的情緒波動,而酒精是「對妻子的死亡」唯一的治癒。「作為一個男人,這是我能做的、也能對我有用的事情——在希望與絕望之間可怕的徘徊一刻也停不下來,我再也不能忍受,只能徹底迷失自己的理智。」[84]

愛倫·坡定期去弗吉尼亞的墳前看望。正如他的朋友查理斯·昌西·伯爾所寫,「在他摯愛的妻子去世後,有很多次,我們在某個冬天的深夜找到他,看到他在雪地里凍得瑟瑟發抖,坐在妻子的墳墓旁邊。」[85] 在弗吉尼亞去世後不久,愛倫·坡曾與幾位女性交往,其中包括馬薩諸塞州洛厄爾的南希·里士滿,羅德島普羅維登斯的莎拉·海倫·惠特曼,以及他的青梅竹馬、里士滿的莎拉·埃爾邁拉·羅伊斯特。儘管如此,弗朗西斯·薩金特·奧斯古德——愛倫·坡追求過的另外一個女人,相信「她(弗吉尼亞)才是他唯一愛過的那個女人」。[86]

文學作品中的形象涉及[編輯]

愛倫·坡的許多作品都帶有自傳性質,其中大部分作品被認為反映了弗吉尼亞與肺結核的長期抗爭,以及她最後的死亡。人們討論最多的例子是《安娜貝爾·李》。這首詩描述了一個離開人世的年輕新娘和哀悼她的愛人,經常被認為是受了弗吉尼亞的經歷的啟發,儘管愛倫·坡生命中的另一些女人,諸如弗朗西斯·薩金特·奧斯古德[87] 和莎拉·海倫·惠特曼[88] 也可能影響了其中的女性形象。一首相似的詩作《尤娜路姆》同樣被看作為悼念弗吉尼亞而寫,[89] 他把詩中的主要人物麗諾爾描述為「所有早逝的生命中最可愛的一個!」[90] 在愛倫·坡去世後,倫敦《評論報》的喬治·吉爾菲蘭稱,愛倫·坡要為妻子的去世負責,「他寫了《安娜貝爾》和《烏鴉》,也許是迫不及待地想把她放進早就造好的棺材裡」。[91] 很多文學批評者未關注或不知情的是,事實上,《烏鴉》在弗吉尼亞死前兩年就已寫好並發表。 弗吉尼亞還出現在愛倫·坡的散文中。短篇故事《埃利奧諾拉》(1842)刻畫了一位準備和他表妹結婚的敘事主人公,他將與她和她的母親一同生活,其中或許也涉及到了弗吉尼亞的病症。愛倫·坡寫這個故事時,他的妻子剛開始顯露出患病的徵兆。[92] 此後不久夫妻二人坐船搬到了紐約,在那裡愛倫·坡發表了《矩形箱子》。在這個故事中,一個男人乘船運送自己年輕妻子的屍體,哀悼着她的離去,似乎傳達了愛倫·坡對弗吉尼亞將要到來的死亡的預感。當船艙開始破裂,丈夫寧死也不願與妻子的遺體分離。[93]短篇故事《麗姬亞》中,敘事主人公遭受着漫長又拖沓的死亡折磨,或許這也是從弗吉尼亞處獲取了靈感。[94] 在妻子去世後,愛倫·坡修訂了他發表的第一篇故事《門澤哲斯坦》,去掉了敘事主人公說的一句話——「願我所愛的一切毀於這溫柔的病」,裡面的「病」指的正是肺結核。[72]

後世歌曲中的弗吉尼亞[編輯]

在2008年的首張專輯《流行》(Le Pop)中,挪威樂隊凱澤傑姆(Katzenjammer) 演唱了一首名為《弗吉尼亞·克萊姆》的歌曲。這首歌使用了一段音樂鐘的旋律,歌詞中提到了弗吉尼亞13歲的早婚(「當年他還是個孩子,我也是個孩子 / 多愁善感又肆無忌憚」) ,提到了她丈夫的涉嫌外遇(「讓另一個女人來辯解/ 她那些刺痛我的信件」) ,提到了她的猝然離世(「十二年光陰稍縱即逝/我們僅有的歲月安康」) 。樂隊還特別關注到,愛倫·坡在妻子去世後無法擺脫的思念("你繼承了我的病症的遺產 / 寫下所有故事與文字 / 將我魂牽夢縈 / 令我揮之不散") ,並在歌詞的最後一行化用了詩歌《烏鴉》(「我再也不會離你而去,永不分離")。

引用[編輯]

1. ↑ Thomas, Dwight & David K. Jackson. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809–1849. Boston: G. K. Hall & Co., 1987: 52. ISBN 0-7838-1401-1

3. ↑ Quinn, 17

5. Quinn, 726

6. Meyers, 59

7. Meyers, 60

8. Quinn, 256

9. Sova, 52

10. Haas, Irvin. Historic Homes of American Authors. Washington, DC: The Preservation Press, 1991. ISBN 0-89133-180-8. p. 78

11. Quinn, 187–188

12. Silverman, 96

13. Sova, 67

14. Quinn, 218

15. Silverman, 323

16. Sova, 225

17. Quinn, 219

18. Silverman, 104

19. Meyers, 72

20. Silverman, 105

21. Meyers, 74

22. Silverman, 107

23. Meyers, 85

24. Quinn, 252

25. Quinn, 254

26. Quinn, 230

27. Sova, 263

28. Hoffman, 26

29. Krutch, 52

30. Quinn, Arthur Hobson (1941). Edgar Allan Poe: A Critical Biography. D. Appleton-Century Company. pp. 219–224.

31. Hoffman, 27

32. Richard, Claude and Jean-Marie Bonnet, "Raising the Wind; or, French Editions of the Works of Edgar Allan Poe", Poe Newsletter, vol. I, No. 1, April 1968, p. 12.

33. Krutch, 54

34. Krutch, 25

35. Sova, 53

36. Oberholtzer, 299

37. Phillips, 1184

38. Hoffman, 318

39. Phillips, 1183

40. Quinn, 497

41. Moss, 214

42. Silverman, 280

43. Meyers, 190

44. Silverman, 287

45. Moss, 212

46. Silverman, 288

47. Meyers, 191

48. Moss, 213

49. Silverman, 290

50. Moss, 220

51. Silverman, 291

52. Moss, 215

53. Silverman, 292

54. Meyers, 192

55. Moss, 213–214

56. Silverman, 179

57. Meyers, 208

58. Silverman, 183

59. Quinn, 385

60. Oberholtzer, 287

61. Silverman, 219–220

62. Phillips, 1098

63. Silverman, 301

64. Meyers, 322

65. Meyers, 203

66. Meyers, 202

67. Silverman, 324

68. Krutch, 55–56

69. Silverman, 182

70. Meyers, 204

71. Krutch, 56

72. Meyers, 92–93

73. Meyers, 206

74. Silverman, 420

75. Silverman, 326

76. Sova, 218

77. Quinn, 527

78. Krutch, 169

79. Silverman, 327

80. Phillips, 1203

81. Meyers, 263

82. Miller, John C. "The Exhumations and Reburials of Edgar and Virginia Poe and Mrs. Clemm", from Poe Studies, vol. VII, no. 2, December 1974, p. 47

83. Phillips, 1205

84. Meyers, 207

85. Moss, 233

86. Phillips, 1206

87. Krutch, 57

88. Meyers, 244

89. Sova, 12

90. Meyers, 211

91. Silverman, 202

92. Campbell, Killis. "The Poe-Griswold Controversy", The Mind of Poe and Other Studies. New York: Russell & Russell, Inc., 1962: 79.

93. Sova, 78

94. Silverman, 228–229

95. Hoffman, 255–256

參考文獻[編輯]

- Hoffman, Daniel. Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972. ISBN 0-8071-2321-8.

- Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926.

- Moss, Sidney P. Poe's Literary Battles: The Critic in the Context of His Literary Milieu. Southern Illinois University Press, 1969.

- Meyers, Jeffrey. Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. Cooper Square Press, 1992. ISBN 0-684-19370-1.

- Oberholtzer, Ellis Paxson. The Literary History of Philadelphia. Philadelphia: George W. Jacobs & Co., 1906. ISBN 1-932109-45-5.

- Phillips, Mary E. Edgar Allan Poe: The Man. Chicago: The John C. Winston Company, 1926.

- Quinn, Arthur Hobson. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998. ISBN 0-8018-5730-9

- Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. New York: Harper Perennial, 1991. ISBN 0-06-092331-8.

- Sova, Dawn B. Edgar Allan Poe A to Z: The Essential Reference to His Life and Work. New York: Checkmark Books, 2001. ISBN 978-0-8160-4161-9.

其他鏈接[編輯]

- Poe Family Tree at the Edgar Allan Poe Society online

- 在Find a Grave上的Janine SHU/Virginia Eliza Clemm Poe1

[[Category:巴尔的摩人]] [[Category:19世纪死于肺结核]] [[Category:1847年逝世]] [[Category:1822年出生]] [[Category:埃德加·爱伦·坡]] [[Category:19世纪美国女人]] [[Category:Pages with unreviewed translations]]

- ^ 托馬斯,德懷特*&David K.傑克遜。 Poe日誌:一個紀錄片的生活的愛倫坡,1809年至1849年的。 波士頓:G.K.Hall&Co., 1987年:52.

- ^ 2.0 2.1 Silverman,82

- ^ 奎因,17

- ^ 4.0 4.1 4.2 Silverman81

- ^ 奎因,726

- ^ Meyers,59

- ^ 7.0 7.1 Meyers,60

- ^ 奎因,256

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 索瓦,52歲

- ^ 哈斯,歐文。 美國作家的歷史住宅。 華盛頓特區: 文物保護出版社,1991年。

- ^ 奎因,187-188

- ^ 西爾弗曼,96

- ^ 67歲

- ^ 奎恩,218

- ^ 15.0 15.1 西爾弗曼,323

- ^ 蘇娃,225

- ^ 17.0 17.1 奎恩219

- ^ 西爾弗曼,104歲

- ^ 19.0 19.1 邁耶斯,72歲

- ^ 西爾弗曼,105

- ^ 74. Meyers,

- ^ 22.0 22.1 西爾弗曼,107歲

- ^ 23.0 23.1 邁耶斯,85歲

- ^ 奎因,252歲

- ^ 25.0 25.1 奎因,254

- ^ 奎恩,230

- ^ 263

- ^ 霍夫曼26歲

- ^ 克魯奇,52歲

- ^ Quinn, Arthur Hobson. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. D. Appleton-Century Company. 1941: 219–224.

- ^ 31.0 31.1 霍夫曼27歲

- ^ 理查德,克勞德和讓-瑪麗 · 伯內特,"揚起風; 或,埃德加 · 愛倫 · 坡作品的法文版本",愛倫 · 坡通訊,卷。 一,第1號,1968年4月,第12頁。

- ^ 54歲

- ^ 克魯奇,25歲

- ^ 35.0 35.1 索瓦,53歲

- ^ 299

- ^ 菲利普斯,1184

- ^ 霍夫曼,318

- ^ 菲利普斯,1183

- ^ 莫斯,214

- ^ 西爾弗曼,280

- ^ 42.0 42.1 邁耶斯,190

- ^ 西爾弗曼287歲

- ^ 莫斯,212

- ^ 西爾弗曼288

- ^ 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 191

- ^ 47.0 47.1 莫斯,213

- ^ 48.0 48.1 48.2 290

- ^ 莫斯,220

- ^ 西爾弗曼,291

- ^ 摩斯,215

- ^ 52.0 52.1 292

- ^ 192

- ^ 莫斯,213-214

- ^ 西爾弗曼179歲

- ^ 邁耶斯,208

- ^ 57.0 57.1 183

- ^ 奎因,385

- ^ 287

- ^ 西爾弗曼219-220

- ^ 10 / 98

- ^ 西爾弗曼,301

- ^ 322

- ^ 64.0 64.1 64.2 邁耶斯,203

- ^ 65.0 65.1 邁耶斯,202

- ^ 66.0 66.1 66.2 西爾弗曼,324

- ^ 克魯奇,55-56

- ^ 西爾弗曼182號

- ^ 204

- ^ 70.0 70.1 70.2 克魯奇,56

- ^ 邁耶斯,92-93

- ^ 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 邁耶斯,206

- ^ Silverman,420

- ^ 74.0 74.1 74.2 74.3 Silverman,326

- ^ Sova,218

- ^ 奎因,527

- ^ Krutch169號

- ^ 78.0 78.1 78.2 Silverman,327

- ^ 79.0 79.1 79.2 菲利普斯、1203

- ^ Meyers,263

- ^ 81.0 81.1 米勒,約翰*C"的挖屍檢驗和Reburials的埃德加和弗吉尼亞州坡和太太Clemm",從 Poe研究,第一卷。 第七,沒有。 2月1974,p. 47

- ^ Phillips,1205

- ^ Meyers,207

- ^ Moss,233

- ^ 菲利普斯,1206

- ^ Krutch,57

- ^ Meyers,244

- ^ Sova,12

- ^ Meyers,211

- ^ Silverman,202

- ^ 坎貝爾,Killis的。 "Poe-格瑞斯沃爾德爭論", 心坡和其他研究的。 New York:Russell和Russell,Inc., 1962年:79.

- ^ Sova,78

- ^ Silverman,228-229

- ^ 霍夫曼,255-256