京那巴鲁山

| 京那巴鲁山 | |

|---|---|

京那巴鲁山 | |

| 别名 | Gunung Kinabalu |

| 最高点 | |

| 海拔 | 4,095.2米(13,436英尺) |

| 地形突起度 | 4,095.2米(13,436英尺) 第20名 |

| 地形孤立度 | 2,513千米[convert: 不明单位] |

| 列表 | 各国最高点列表(马来西亚) |

| 坐标 | 6°4′21.60″N 116°33′41.60″E / 6.0726667°N 116.5615556°E |

| 地理 | |

| 位置 | |

| 所属山脉 | 克罗克山脉 |

| 攀山 | |

| 首次登顶 | 1851年3月 休·洛(山顶高原) 1888年 John Whitehead(最高峰) |

| 最简路线 | 徒步 |

| “Gunung Kinabalu”的各地常用译名 | |

|---|---|

| 中国大陆 | 基纳巴卢山[1][2] |

| 马来西亚 | 京那巴鲁山 |

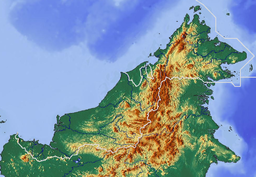

京那巴鲁山(马来语:Gunung Kinabalu),又译京那峇鲁山、基纳巴卢山、金乃巴罗山,又称神山,位于马来西亚北婆罗洲沙巴的京那巴鲁国家公园内,是婆罗洲最高峰,也是马来西亚联邦境内最高峰。马来西亚首相马哈蒂尔·穆罕默德于1997年8月17日宣布官方高度为海拔4,095.2米[3]。顶峰相对而言容易攀登,景色壮美,动植物品种极其丰富,一直是旅游胜地以及极佳的动植物科研区域。

名字传说

[编辑]传说一

[编辑]关于京那巴鲁山的名字由来,最常见的传说便是关于“中国寡妇”的故事,“Kina”是中国的别称“Cina”在卡达山语之变音,“balu”则是“寡妇”之意。因此,一些较早期的中文文献即按此译作中国寡妇山或鳏夫山[4]:3,11。

相传在古时候,两位在广州外海打渔的中国兄弟,不慎遇到台风而漂流至沙巴,便在当地落地生根、娶了当地的土著为妻而生子,无奈兄弟俩都很怀念故乡,便协议由哥哥先回故乡探亲后再带一家回中国。怎知哥哥却一去不回,大嫂便每天都站在山上翘首盼望着南海希望能看到丈夫的回来,她风雨不改,直到老死,后人为了纪念这个爱情故事,便把此山命名为“中国寡妇山”。

另一传说,根据巴瑶族的传说,中国某公主被安排嫁给中国的某王子。然而公主却不喜欢王子,却爱上某一名中国商人,因此中国公主随中国商人的商队逃跑到海外并结了婚。私奔途中在海上遇上了一只恶龙,恶龙用火球袭击公主和商人,当火球飞向船时,公主用一只白瓷瓶接下火球。恶龙失去火球后,被商队杀死了,而公主的丈夫却也因此死去,尸体沉没在大海中。后来公主来到了一座不知名的山,将白瓷瓶埋在山峰(因此成为死火山),并便在该处做起了针线、盐和蔬菜买卖。每当有人问要在哪里买菜时,当地的巴瑶族总会回答“mu tak kadai dendo kina, ai balu no ei”意思就是“找住在那边的中国寡妇”,因此被称为“Kinabalu”。[5]

根据另一个卡达山族的版本,则是某中国王子在南中国海遇上沉船海难而漂流到婆罗洲,被当地村落的人救起,王子后来与当地女子相恋并结婚生子。数年后王子因思乡而决定回中国探望父母(中国皇帝与皇后),并许诺会回来接妻子与家人到中国,然而,王子归国后,皇帝与皇后却反对接回他的婆罗洲妻子,并安排了他与邻国公主的另一门亲事。碍于父母之命,王子便没再回婆罗洲,然而,在婆罗洲的妻子却依然等待丈夫归来,每天一大清早就登上山顶,眺望大海,盼望看到丈夫的船队,直到日落才下山回家照顾孩子,日复一日,最后病死在山顶上。她的举动感动了山神,于是山神将她的遗体化为山峰之岩,让她可以永远面朝南中国海等待丈夫。当地人为纪念她,便将山名称为“中国寡妇山”。传说圣约翰峰上的人脸形岩壁便是她的脸孔[6]。

传说二

[编辑]根据另一说法,京那巴鲁山之名来自“Aki Nabalu”,“Aki”在当地原住民卡达山-杜顺人的语言中是“祖先”的意思,而Nabalu是“山”的意思,Aki Nabalu就是祖灵所在的山。

历史

[编辑]1851年3月英国殖民地官员及博物学家休·洛首次攀登到达京那巴鲁山山顶高原(罗氏峰下方100米处)。1858年4月和7月,休·洛与英国驻文莱领事斯宾塞·圣约翰二次攀登京那巴鲁山。京那巴鲁山的最高点终于在1888年由英国动物学家John Whitehead到达。[7] [8]

登山须知

[编辑]京那巴鲁山山体由花岗岩构成,几乎不长植物。登山前必须先锻炼身体及向1,870米处的国家公园当局注册,公园每天早上7点开门,每五位新攀登者需聘请一位向导,以保护登山者的安全,攀登京那巴鲁山需要两天,登山者可从早上七点多开始登山,历时4-8小时可到达山腰3,272.7米的Laban Rata住宿或3,670米的Sayat Sayat登记处,有高山症的登山者必须准备对乙酰氨基酚(扑热息痛)以防万一。每天有200名,全年约有6万名世界各地的登山者登山。(2015年12月地震后重新开放改为每天100个登山名额)

2015年兰瑙地震

[编辑]2015年6月5日早上7时20分,沙巴兰瑙发生5.9级地震。导致京那巴鲁山登山道山崩,造成18人遇难和多人受伤[9]。2016年6月5日,当地政府在京那巴鲁山的山脚附近竖立了一座刻有罹难者名字的“神山山难纪念碑”[10][11]。

图片

[编辑]-

京那巴鲁山上的景观

-

从飞机上遥望京那巴鲁山

-

在Poring温泉看京那巴鲁山

-

山上的电信站

-

由山上的高地往下看

-

日出后山上高地的景观

-

黄昏时在Tanjung Aru的景观

-

2015年沙巴地震后的京那巴鲁山

参见

[编辑]注释

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 民政部地名研究所 (编). Kinabalu, Gunung 基纳巴卢山. 世界地名译名词典. 北京: 中国社会出版社: 1375. 2017-05. ISBN 978-7-5087-5525-0. OCLC 1121629943. OL 28272719M. NLC 009152391.(简体中文)

- ^ 徐成龙 (撰); 金凤君、林美含 (修订). 基纳巴卢山. 中国大百科全书 第三版·网络版. 中国大百科全书出版社. 2022-12-23 [2023-04-28]. (原始内容存档于2023-05-01).

- ^ DR MAHATHIR ISYTIHARKAN KETINGGIAN BARU GUNUNG KINABALU (PDF). Bernama. 1997-08-17. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-15) (马来语).

- ^ 刘强. 婆羅洲一瞥. 新加坡: 南洋学会. 1966 (中文(繁体)及中文(新加坡)).

- ^ Frannia. Mitos naga di gunung kinabalu sabah. [2021-04-03].

- ^ The call of Malaysia's 'conquerable' Mount Kinabalu. BBC News. 5 June 2015 [19 June 2017]. (原始内容存档于2021-07-28).

- ^ Hiung, C. S., R. Mandalam, and C. Chin. 2004. The Hugh Low Trail: The Quest for the Historical Trail to the Summit of Kinabalu. The Sabah Society, Kota Kinabalu.

- ^ Anthea Phillipps & Francis Liew 2000. Globetrotter Visitor's Guide – Kinabalu Park. New Holland Publishers (UK) Ltd.

- ^ 马来西亚沙巴地震增至18人死亡. BBC News 中文. 2015-06-07 [2020-11-26]. (原始内容存档于2019-09-12) (中文(简体)).

- ^ hermesauto. Brass plaque with names of 18 Sabah quake victims unveiled near base of Mount Kinabalu. The Straits Times. 2016-06-05 [2020-01-18]. (原始内容存档于2020-09-08) (英语).

- ^ 纪念605沙巴地震 “神山山难纪念碑”揭幕 | 东马. 东方网 马来西亚东方日报. [2020-11-26]. (原始内容存档于2021-04-30) (中文(简体)).