擊球順序 (棒球)

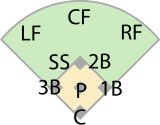

在棒球運動中,擊球順序或棒次是進攻方擊球員輪流與防守方投手對抗的擊球順序。擊球順序是球隊進攻策略的主要組成部分。在美國職業棒球大聯盟中,擊球順序是由球隊總教練制定的,比賽開始前,經理必須向本壘裁判出示兩張本隊陣容卡,該卡片上記錄了球隊的首發擊球順序。本壘裁判保留每支球隊的陣容表的一份副本,並將第二份副本交給對方的主教練。一旦本壘裁判將陣容表交給對方的主教練,擊球陣容就將確定,主教練只能根據官方棒球規則中關於替換的規定進行更改。 [1]如果球隊擊球順序混亂,則違反了棒球規則,並會受到處罰。 在現代美國棒球中,一些擊球位置都有暱稱:第一位擊球員為「第一棒」,第四位為「 中心棒次 」,第九位為「最後一棒」。第三、第四和第五名擊球手通常被統稱為擊球順序的「心臟」或「核心」,而第七、第八和第九名擊球手被稱為「陣容底部」,這個稱呼通常既指他們的擊球位置,也指他們通常缺乏進攻能力。 [2]

每局比賽開始時,擊球順序從上一局結束時的順次繼續,而不會重新從第一位擊球手開始。如果當前的擊球手在上一局沒有完成打擊(因為另一個跑壘手因被抓盜壘或者牽製成為第三個出局時),他在下一局開局時仍需上場打擊,投球數重新設置為0-0。雖然這確保了擊球員們擊球次數大概相同,但由於比賽幾乎總是在最後一個擊球周期完成之前結束,所以第一位擊球手幾乎總是比第九位擊球手多一個打席,這是足夠顯著的差異,會影響戰術決策。這與每個擊球手的「打數」官方計數並不完全相關,因為犧牲打(觸擊或高飛球)以推進跑壘手,或保送(投出四壞球或觸身球)不記錄為「打數」,因為這些很大程度上不在擊球手的控制範圍內,故並不會影響他的打擊率(擊中數除以打數)。

歷史[編輯]

擊球順序的發展[編輯]

19世紀中葉出現的早期棒球或圓場棒球沒有固定的擊球順序,任何不在壘上的球員都可以被召擊球。[3]據說,固定擊球順序的概念是由亞歷山大·卡特來特發明的,他還制定了諸如界外球和觸殺跑壘員的規則等,並設計了游擊手的位置。[3]在棒球運動早期,規則並不要求球隊在比賽開始前確定擊球順序。這使得有關擊球順序的戰略決策可以在比賽進行時做出。然而,從19世紀80年代起,棒球組織規定要求在球隊在上場擊球前必須披露擊球順序。[4]

例如,1896年的《職業棒球俱樂部比賽規則》中的第36條規定如下:「擊球手必須站在擊球手的線內...按照他們在擊球順序中被命名的順序站好,這個擊球順序必須由對方球隊的隊長在比賽前提交給裁判,且必須遵循這個擊球順序,除非有替補球員的情況,此時替補球員必須按照原始球員在擊球順序中的位置上場。每局比賽的第一個擊球手將是上一局完成他輪次的最後一名球員之後的那名球員。」[5]

擊球順序中的位置[編輯]

擊球手#1

擊球順序中第一個上場的球員被稱為開綠先鋒。開綠先鋒通常指高上壘率、擊球紀律性強、擊球控制力強、速度快、有盜壘能力的擊球手。[6]他的目標是確保在後來更有力的擊球手上場時,球隊有跑壘員。一旦上壘,他的主要目標就是儘快進入得分位置(即二壘或三壘),可以通過盜壘、打帶跑或機智的跑壘決策得分。

對開綠先鋒的上壘率(OBP)的要求超過了其他位置。因為選出開綠先鋒主要是看他們的速度和上壘能力,所以他們通常不是強棒,而是接觸擊球手。開綠先鋒通常主要擊出一壘打和二壘打,或者保送上壘。然而,正如韋德·博格斯所示,速度並不是至關重要的,但開綠先鋒非常需要速度。

然而,如今對於開綠先鋒的理解是逐漸發展起來的。棒球先驅亨利·查德威克在1867年對開綠先鋒的早期「職責描述」僅僅建議:「你的開綠先鋒永遠應是九人中最冷靜的擊球手。」[7]然而,到了1898年,一篇《體育生活》的文章指出:「通常,名單上第一棒建議為身材矮小、活躍的擊球手,他可以擊球、跑壘和盜壘,還可以通過向投手施加壓力來獲得保送。」[7]

知名的開綠先鋒有菲爾·里茲圖、瑞奇·艾許伯恩 、毛利·威爾斯、盧·布羅克、彼得·羅斯 、 羅德·卡魯 、 提姆·雷恩斯和鈴木一朗,其中一些人的擊球力量稍強一些,比如盧·懷泰克 、瑞奇·韓德森 、 保羅·莫里特 、德瑞克·基特 、傑拉多·帕拉和強尼·戴蒙。

「開綠先鋒」一詞可互換使用,不僅指順序表上的第一個擊球手,還指任何特定局中第一個上場的擊球手。例如,如果在第二局中,陣容表中的第五名擊球手是第一個上場的擊球手,那麼就會說他是首棒擊球手,或者是該局的首位擊球手。[1]

擊球手#2[編輯]

第二位擊球手通常是一個能夠短打、犧牲打或擊出安打的接觸擊球員。[7]他的主要目標是將開場擊球手送到得分位置,並避免被擊成雙殺。教練們通常喜歡讓左撇子擊球手擔任第二棒,因為一壘手攔住首位擊球手可能會造成內場防守的空隙。早在1892年,人們就認識到第二棒位置的左擊手會讓壘上的球員更容易偷到第二壘。 [7]在一支非常優秀的球隊中,這種擊球手可以兼具首發擊球手和強力擊球手的特點(曼尼·馬查多、柯特·弗勒德、喬·摩根、克里斯蒂安·耶利奇、羅賓·楊特、艾倫·特拉梅爾、萊恩·桑德伯格、亞倫·賈奇、弗雷迪·弗里曼),在某些情況下,會放棄左手擊球手的優勢,而選擇優秀的右手擊球手。

擊球手#3[編輯]

第三棒,即三號位,通常是球隊中全能性最強的擊球手,經常能夠擊出高的打擊率,但速度不一定很快。他的工作之一是為第四棒打者打開局面,另一部分工作是幫助推進跑者得分。第三棒擊球手以「延續局面」的能力而聞名。然而,近年來,一些教練傾向於把他們最擅長擊球的球員放在這個位置上。

通常,球隊中擊球力量和上壘率最高的擊球手會排在第三,陣容中這一位置上的擊球手有羅傑斯·霍恩斯比、貝比·魯斯、斯坦·穆休、梅爾·奧特、特德·威廉姆斯、托尼·格溫、威利·梅斯、奇伯·瓊斯、巴里·邦茲、米奇·曼托、卡爾·亞斯特澤姆斯基、杜克·斯奈德、艾伯特·普荷斯、喬伊·沃托、安德魯·麥卡琴、米格爾·卡布雷拉卡、小肯·葛瑞菲、瑞安·布勞恩、喬什·漢密爾頓、埃文·朗格利亞、何塞·包蒂斯塔、埃德溫·恩卡納西翁、邁克·特勞特和漢克·阿倫。即使沒有超強的擊球力量 (尤吉·貝拉,艾爾·卡萊恩,喬治·布雷特) 或高擊球率 (厄尼·班克斯,哈蒙·基爾布魯,強尼·班奇,邁克·施密特,雷吉·傑克遜),這個位置上也有大量的擊球手最終成為棒球名人堂的成員。

擊球手#4[編輯]

擊球順序中的第四位球員被稱為第四棒擊球手,也被稱為第四棒點擊球手,在現代棒球中,他幾乎總是球隊中最好的擊球手之一,往往是最有力量和最有能力通過長打(二壘安打、三壘安打或本壘打)打進分數的擊球手。[6]教練傾向於將最有可能上壘的擊球手安排在第四擊球手之前,以便第四擊球手可以通過將這些跑壘員送回本壘來「清空」壘位,從而得分。這個位置主要目標是打出得分,儘管他也有望得分。擊球完美收官需要非凡的天賦,以及在關鍵情況下(例如兩人出局滿壘時)打出關鍵一擊的能力。 知名的第四棒擊球手包括埃德加·馬丁內斯、盧·格里格、喬·迪馬喬、埃迪·馬修斯、諾姆·卡什、威利·麥考維、比利·威廉姆斯、托尼·佩雷斯、弗雷德·麥格里夫、埃迪·默里、丹尼爾·墨菲、亞歷克斯·羅德里格斯、普林斯·菲爾德、大衛·奧爾蒂斯和瑞安·霍華德。

完美擊球手背後的理論是,在比賽開始時,如果前三名擊球手中至少有一人以單壘安打或保送上壘,則本壘打將導致兩分或更多分,而不僅僅是一分(「單人」本壘打)。如果三名球員都上壘,從而使壘上滿員,那麼第四棒擊球手就有機會打出滿壘本壘打,得到四分。但即使沒有滿壘本壘打,這位擊球手也可以憑藉較高的擊球率和頻繁的保送來延長一局。

然而,在1920年之前,全壘打並不常見,因此將全壘打手排在第四位的戰術理念發展緩慢。儘管如此,在棒球歷史的早期階段,人們就認識到在這個位置上需要一個出色的得分手,正如球員兼經理卡普·安森(Cap Anson)通常會在那裡寫下他的名字一樣。[7]隨着力量在比賽中扮演越來越重要的角色,排第四位的全壘打手的趨勢相應地得到了發展。在1904年,體育記者蒂姆·默奈恩(Tim Murnane)明確表示:「球隊的重型擊球手位於第四位。」[7] 第三和第四位的擊球手經常可以互換。例如,2011年底特律老虎隊將米格爾·卡布雷拉排在第四位,但在2012賽季前簽下自由球員普林斯·菲爾德後,將他調整到第三位。

擊球手#5、#6[編輯]

第五和第六(有時第七)位的擊球手通常被視為打點手,主要目標是將跑壘員送回本壘,特別是通過高飛犧牲打。陣容中的第三、第四和第五位擊球手被稱為「陣容核心」,表示他們共同具有的上壘能力、擊打力量和打點能力。現代棒球統計學分析道,即使是第五和第六位擊球手也應有高上壘率,儘管這種方法並沒有普遍採用。第五位擊球手通常是球隊的第二位最佳長打手,他的目的通常是「保護」陣容中的第四擊球手。該位置應構成足夠的威脅,使得對手球隊在潛在的得分機會中不敢投出故意四壞球保送第四擊球手。第六位擊球手作為第五位擊球手的後備,如果他未能得分或者如果另一個得分機會出現,他就會自己得分。

擊球手#7、#8[編輯]

第七棒和第八棒的擊球手通常不像前面的擊球手那樣有力量,打擊率也不如前面幾位。他們通常是因為防守能力而不是擊球能力,例如為捕手、二壘手或游擊手而在打線中占據一席之地。儘管教練仍然期望他們有所貢獻,但在這些位置上他們的壓力較小。第八棒的主要壓力在於兩齣局的情況下:在這種情況下,他必須與投手對抗以爭取上壘,這樣第九棒就可以上場。這樣,即使第九棒出局,打線的頂端也會在下一局上場。

第七棒擊球手通常是捕手,這通常是球隊中跑壘速度最慢的球員,即使他是一個出色的擊球手(例如比爾·弗里漢),他們的速度過慢速會導致在打線前段出現大量的雙殺。第八棒通常是一個擅長擊球的打者,可以作為二棒的後備。在沒有指定打擊的聯賽中,捕手通常打第八棒,因為他們專注防守技能和接球,故打擊率相對較低。但並不絕對,在投手打第九棒的情況下,有時第八棒擊球手會被故意保送,以對付第九棒的投手;然而,在兩齣局的情況下,對方投手被期望與第八棒擊球手對局,這樣即使出局,投手也將在下一局領先。

擊球手#9[編輯]

第九棒傳統上是為那些打擊能力較弱的球員預留的位置。

在沒有指定打擊規則的聯賽中,先發投手幾乎總是占據第九棒的位置,儘管中繼投手由於雙重替換可能占據不同的位置。如果第九棒擊球手上場時,一壘或二壘上有跑者且未滿兩出局,他幾乎總是會進行短打。然而,有一種顯著的替代方案,即投手或最弱的擊球手實際上打第八棒,而另一名具有不錯的上壘率和速度的球員打第九棒,從而在打線底部創造一種「第二個開場擊球手」,然後循環到打線頂端。這種策略在大聯盟中偶爾使用,但聖路易斯紅雀隊教練托尼·拉·魯薩在1998年棒球賽季的下半段以及2007年8月和2008年再次採用了這一策略,密爾沃基釀酒人隊經理內德·約斯特在2008年也使用了這一策略。[8][9]芝加哥小熊隊經理喬·馬登在2017年小熊隊賽季初將投手安排在第八棒的位置。

參考[編輯]

- ^ 1.0 1.1 Baseball Explained by Phillip Mahony, McFarland Books, 2014. See www.baseballexplained.com 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2014-08-13.

- ^ Gerard, David P. Baseball GPA: A New Statistical Approach to Performance and Strategy. McFarland. 2013: 118–119. ISBN 9780786472567.

- ^ 3.0 3.1 Zirin, Dave. A People's History of Sports in the United States: 250 Years of Politics. New York, USA: The New Press. 2008: 14–15. ISBN 9781595581006.

- ^ James, Bill. The New Bill James Historical Baseball Abstract. USA: Simon and Schuster. 2010: 40. ISBN 9781439106938.

- ^ Henry Chadwick (編). Spalding's Base Ball Guide and Official League Book for ...: Volume 1896. American Sports Publishing Company. 1896.

- ^ 6.0 6.1 Dickson, Paul. The Dickson Baseball Dictionary Third. W. W. Norton & Company. 2011: 193, 498. ISBN 9780393073492. 引用錯誤:帶有name屬性「Dickson」的

<ref>標籤用不同內容定義了多次 - ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Morris, Peter. A Game of Inches: The Stories Behind the Innovations that Shaped Baseball

. Rowman & Littlefield. 2006: 218–220. ISBN 9781566636773.

. Rowman & Littlefield. 2006: 218–220. ISBN 9781566636773.

- ^ MLB.com La Russa shakes up lineup. August 4, 2007. Retrieved January 17, 2008.

- ^ The Official Site of The St. Louis Cardinals: News: Notes: La Russa to bat pitcher eighth. mlb.com.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||