社會文化進化論:修订间差异

Antigng-bot(留言 | 贡献) 小 bot: cleanup bad links |

C9mVio9JRy(留言 | 贡献) 内容扩充 |

||

| 第6行: | 第6行: | ||

社會進化的觀點其來已久,古希臘的[[亞里斯多德]]即認為文化會從最初的不成熟形態發展到最終的成熟形態<ref>{{cite book|url=https://books.google.ca/books?id=7jzHK-bfxyIC&pg=PA352&lpg=PA352&dq=Aristotle+and+His+Philosophy&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage|title=Aristotle and His Philosophy|first=Abraham|last=Edel|date=1995-01-01|publisher=Transaction Publishers|via=Google Books|isbn=9781412817462}}</ref>,[[文藝復興]]時期的[[米歇爾·德·蒙田|蒙田]]也提及社會隨時間的演變。一直到近代以前,西方思想家大多認為文化的演變是單向的,隨時間進步;所有的社會和文化發展都遵循同一條路徑,並且可以進步的程度的區分出階段。這在人類學和社會學中稱為[[單線學說]](Unilinear theory)<ref name=":1">{{Cite news|url=https://www.britannica.com/topic/cultural-evolution|title=cultural evolution {{!}} social science|work=Encyclopedia Britannica|access-date=2017-03-30}}</ref><ref name=":0">{{Cite news|url=https://www.thoughtco.com/what-is-a-cultural-evolution-170546|title=Cultural Evolution Theory Definition|work=ThoughtCo|access-date=2017-03-30}}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|title=Unilinear cultural evolution - Oxford Reference|url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803110706530|doi=10.1093/oi/authority.20110803110706530}}</ref><ref name=":3">{{Cite web|url=http://www.sociologyguide.com/anthropology/main-approaches-to-the-study-of-society-and-culture/cultural-evolutionism.php|title=Cultural Evolutionism, Anthropology, Cultural Anthropology, Definition of Anthropology, Anthropology Definition, Physical Anthropology, Sociology Guide|website=www.sociologyguide.com|language=en|access-date=2017-03-30}}</ref>,在[[史學史]]中則稱為階段論(Stadial history),屬於一種[[推測歷史]](Conjectural history)。 |

社會進化的觀點其來已久,古希臘的[[亞里斯多德]]即認為文化會從最初的不成熟形態發展到最終的成熟形態<ref>{{cite book|url=https://books.google.ca/books?id=7jzHK-bfxyIC&pg=PA352&lpg=PA352&dq=Aristotle+and+His+Philosophy&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage|title=Aristotle and His Philosophy|first=Abraham|last=Edel|date=1995-01-01|publisher=Transaction Publishers|via=Google Books|isbn=9781412817462}}</ref>,[[文藝復興]]時期的[[米歇爾·德·蒙田|蒙田]]也提及社會隨時間的演變。一直到近代以前,西方思想家大多認為文化的演變是單向的,隨時間進步;所有的社會和文化發展都遵循同一條路徑,並且可以進步的程度的區分出階段。這在人類學和社會學中稱為[[單線學說]](Unilinear theory)<ref name=":1">{{Cite news|url=https://www.britannica.com/topic/cultural-evolution|title=cultural evolution {{!}} social science|work=Encyclopedia Britannica|access-date=2017-03-30}}</ref><ref name=":0">{{Cite news|url=https://www.thoughtco.com/what-is-a-cultural-evolution-170546|title=Cultural Evolution Theory Definition|work=ThoughtCo|access-date=2017-03-30}}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|title=Unilinear cultural evolution - Oxford Reference|url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803110706530|doi=10.1093/oi/authority.20110803110706530}}</ref><ref name=":3">{{Cite web|url=http://www.sociologyguide.com/anthropology/main-approaches-to-the-study-of-society-and-culture/cultural-evolutionism.php|title=Cultural Evolutionism, Anthropology, Cultural Anthropology, Definition of Anthropology, Anthropology Definition, Physical Anthropology, Sociology Guide|website=www.sociologyguide.com|language=en|access-date=2017-03-30}}</ref>,在[[史學史]]中則稱為階段論(Stadial history),屬於一種[[推測歷史]](Conjectural history)。 |

||

單線學說在[[啟蒙時代]]相當流行,許多思想家試圖找出[[人類歷史]]發展的通則,[[霍布斯]]認為原住民文化沒有技藝、文字和社會,面對生命是孤獨、窮苦、骯髒、野蠻的。當代的學者認為所有的好東西都是從這種低下的狀態逐漸發展出來的<ref name=":1" />。在 18 世紀的[[蘇格蘭啟蒙運動]]產生了對單線學說很重要的思想。許多蘇格蘭思想家試圖理解當地的發展和[[1707年聯合法令]]促成的對英貿易之間的關係。他們將觀察到的現象理解為蘇格蘭自農業社會轉變為商業社會,其中[[亞當·福格森]]、[[約翰·米拉]](John Millar)、和[[亞當·史密斯]]主張所有的社會都經歷四個階斷:游獵採集、畜牧和遊牧、農業、以及最終的商業。其他地方也在這個時期發展了關於[[歷史的進步]](Progress)的哲學思想,例如[[黑格爾]]視社會發展為必然的過程,從原始的[[自然狀態]]一路發展成類似工業化歐洲的社會。這些思想影響了法國的[[克洛德·阿德里安·愛爾維修]]、[[克勞德·昂列·聖西門|聖西門]]、[[孔多塞侯爵|孔多塞]]、[[奧古斯特·孔德|孔德]]等人。孔多塞將社會的進展區分出十個階段,每一階段有不同的人權,每一步都讓人類更接近完美 |

單線學說在[[啟蒙時代]]相當流行,許多思想家試圖找出[[人類歷史]]發展的通則,[[霍布斯]]認為原住民文化沒有技藝、文字和社會,面對生命是孤獨、窮苦、骯髒、野蠻的。當代的學者認為所有的好東西都是從這種低下的狀態逐漸發展出來的<ref name=":1" />。在 18 世紀的[[蘇格蘭啟蒙運動]]產生了對單線學說很重要的思想。許多蘇格蘭思想家試圖理解當地的發展和[[1707年聯合法令]]促成的對英貿易之間的關係。他們將觀察到的現象理解為蘇格蘭自農業社會轉變為商業社會,其中[[亞當·福格森]]、[[約翰·米拉]](John Millar)、和[[亞當·史密斯]]主張所有的社會都經歷四個階斷:游獵採集、畜牧和遊牧、農業、以及最終的商業。其他地方也在這個時期發展了關於[[歷史的進步]](Progress)的哲學思想,例如[[黑格爾]]視社會發展為必然的過程,從原始的[[自然狀態]]一路發展成類似工業化歐洲的社會。這些思想影響了法國的[[克洛德·阿德里安·愛爾維修]]、[[克勞德·昂列·聖西門|聖西門]]、[[孔多塞侯爵|孔多塞]]、[[奧古斯特·孔德|孔德]]等人。孔多塞將社會的進展區分出十個階段,每一階段有不同的人權,每一步都讓人類更接近完美。 |

||

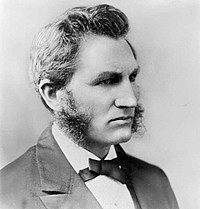

[[File:Auguste Comte.jpg|thumb|200px|right|社會學之父[[奧古斯特·孔德]](1798 年~1857 年)。]] |

[[File:Auguste Comte.jpg|thumb|200px|right|社會學之父[[奧古斯特·孔德]](1798 年~1857 年)。]] |

||

| 第13行: | 第13行: | ||

==主要內容== |

==主要內容== |

||

| ⚫ | 孔德首先建立了一套完整的觀點來看待社會進展,建立了[[社會學]]。他提出[[三階段定律]]:人類最初是神學階段,用超自然力量解釋自然,之後會進入形上學階段,用抽象觀念來解釋自然,最後進入實證階段,一切都是以事物之間的互動關係來解釋,孔德認為最終這個重視科學的社會是最高級的社會<ref name="psz498-499"/>。社會學的[[社會文化進化論]]就是在這樣的背景中由孔德和[[赫伯特·史賓賽|史賓賽]]建立。此理論試圖用科學化的方法研究社會(而不是推測歷史),並進一步結合達爾文的生物演化概念,將社會看作一個個生物體,會成長、隨時間增加複雜度、產生秩序性、專精化,並從演化生物中引進[[變異]]、[[天擇]]、[[遺傳]]等概念來解釋社會的進步<ref name=psz495/>。這派理論在十九世記成為人類學和社會評論的主流思想,特別是影響了美國[[鍍金時代]]的學者,如[[愛德華·伯內特·泰勒]]、[[倫納德·特里勞尼·霍布豪斯]]、[[萊斯特·法蘭克·沃德]]、和[[路易斯·亨利·摩爾根]]等人。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 1871年,[[達爾文]]出版《[[人類的由來]]》,用生物演化的角度來探究人類的社會文化。他主張風俗和「遺傳的習慣」都是源自人類天生具備的學習語言的能力,並對人類的演化有貢獻{{sfn |Darwin |1871 |p=74}}<ref name="Richerson&Boyd 2010"/><ref>Price, I. (2012b) Organizational Ecologies and Declared Realities, In K. Alexander and I. Price (eds.) Managing Organizational Ecologies: Space, Management and Organization. New York, Routledge, 11-22.</ref>。同時期[[哈潑雜誌]]中就用演化論來理解語言的演變,說:「基於達爾文的天擇原理,短的詞比長的詞有優勢、直接的表達方式比間接的有優勢、有精準意義的詞比模糊的有優勢、地區性的俗語在各處都處劣勢。」<ref>''The Information: A History, A Theory, A Flood'', by James Gleic, 2012, p. 174</ref><ref name="Richerson&Boyd 2010">Richerson, P.J. and Boyd. R. (2010) The Darwinian theory of human cultural evolution and gene-culture coevolution. Chapter 20 in ''Evolution Since Darwin: The First 150 Years''. M.A. Bell, D.J. Futuyma, W.F. Eanes, and J.S. Levinton, (eds.) Sinauer, pp. 561-588.</ref> |

||

| ⚫ | 社會學的[[社會文化進化論]] |

||

史賓賽主張人類文化是從未分化的部落(hordes)進步到有階級的文明,人類本身也隨之發展得更為複雜;這過程是根基於知識和文明的持續累積,讓現代科學區分出不同的學門並建立[[文化規範]]<ref name=":1" /><ref name=":2" />。「[[適者生存]]」這句話就是史賓賽所提出,後來被達爾文用在第五版的《[[物種原始]]》作為[[天擇]]的同義詞(原文是「'''最'''適者生存」,英語:survival of the fitt'''est''',但中文已固定翻譯為「適者生存」)<ref name="psz495"/>。史賓塞的理論其實比較接近[[拉馬克]]的[[拉馬克主義|獲得性遺傳]],而不是達爾文的天擇演化論,史賓賽的理論也比達爾文更早發表。不過,史賓賽認為社會的進步源自個體之間的競爭,這部份和達爾文的理論一致,這導致達爾文的理論一發表就造成許多人支持社會文化進化論。 |

史賓賽主張人類文化是從未分化的部落(hordes)進步到有階級的文明,人類本身也隨之發展得更為複雜;這過程是根基於知識和文明的持續累積,讓現代科學區分出不同的學門並建立[[文化規範]]<ref name=":1" /><ref name=":2" />。「[[適者生存]]」這句話就是史賓賽所提出,後來被達爾文用在第五版的《[[物種原始]]》作為[[天擇]]的同義詞(原文是「'''最'''適者生存」,英語:survival of the fitt'''est''',但中文已固定翻譯為「適者生存」)<ref name="psz495"/>。史賓塞的理論其實比較接近[[拉馬克]]的[[拉馬克主義|獲得性遺傳]],而不是達爾文的天擇演化論,史賓賽的理論也比達爾文更早發表。不過,史賓賽認為社會的進步源自個體之間的競爭,這部份和達爾文的理論一致,這導致達爾文的理論一發表就造成許多人支持社會文化進化論。 |

||

| 第35行: | 第35行: | ||

[[斐迪南·滕尼斯]]則認為社會是從非正式社會轉變至正式社會。在非正式社會中,法律不多,人們有很多自由和很少責任;而在正式社會中,則有傳統和法律規範人們的行為。除此之外,滕尼斯也主張社會也有統一和標準化的傾向,小社會會被大社會吸收;這個理論在今天可以視為[[全球化]]的一部份。滕尼斯也是最先指出社會演化不一定總是朝向好的方向的人之一。<ref name="psz501"/> |

[[斐迪南·滕尼斯]]則認為社會是從非正式社會轉變至正式社會。在非正式社會中,法律不多,人們有很多自由和很少責任;而在正式社會中,則有傳統和法律規範人們的行為。除此之外,滕尼斯也主張社會也有統一和標準化的傾向,小社會會被大社會吸收;這個理論在今天可以視為[[全球化]]的一部份。滕尼斯也是最先指出社會演化不一定總是朝向好的方向的人之一。<ref name="psz501"/> |

||

==影響== |

|||

| ⚫ | |||

[[馬克斯·韋伯|韋伯]]通常不被視為社會文化進化論的一員,但是他的「三種統治分類」帶有社會進化的特徵。他將統治方式分為[[魅力型權威]]、[[傳統型權威]]和[[法理型權威]],並主張法理型權威是最先進的,社會會朝此方向演進。 |

社會文化進化論影響了許多早期的社會學理論,例如[[馬克斯·韋伯|韋伯]]通常不被視為社會文化進化論的一員,但是他的「三種統治分類」也帶有社會進化的特徵。他將統治方式分為[[魅力型權威]]、[[傳統型權威]]和[[法理型權威]],並主張法理型權威是最先進的,社會會朝此方向演進。[[馬克斯]]是否有階段進化的想法仍有爭論,然而蘇聯解讀的[[聯共(布)黨史簡明教程]]明確地區分出[[原始社會]]、[[奴隸社會]]、[[封建社會]]、[[資本主義社會]]、[[共產主義社會]]五個階段<ref>{{cite journal|author=Hoogvelt A.M.M. |year=1982|title=Theories of Social Evolution and Development: The Marxist Tradition. In: The Third World in Global Development|journal=The Sociology of Developing Societies|publisher=Palgrave, London|doi=10.1007/978-1-349-16777-7_6}}</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

19 世紀最終發展出三大社會學學派: |

19 世紀最終發展出三大社會學學派: |

||

* |

* 社會文化進化論:認為社會是從「原始」邁向「進步」。 |

||

* [[社會週期論]](Social cycle theory):認為社會會不斷重複經歷相同的過程。 |

* [[社會週期論]](Social cycle theory):認為社會會不斷重複經歷相同的過程。 |

||

* [[馬克斯]]的[[唯物史觀]]:認為生產工具的進步是推動社會進步的根源。 |

* [[馬克斯]]的[[唯物史觀]]:認為生產工具的進步是推動社會進步的根源。 |

||

三者都認為人類的歷史是沿著某條固定的路徑發展,過去的事件會「造成」現在及未來的事件,所以透過研究事件的前後因果關係,可以在歷史中找到[[定律]]。<ref name=psz491/> |

三者都認為人類的歷史是沿著某條固定的路徑發展,過去的事件會「造成」現在及未來的事件,所以透過研究事件的前後因果關係,可以在歷史中找到[[定律]]。<ref name=psz491/> |

||

在學術領域之外,社會文化進化論也影響了[[納粹]]、[[優生學]]、[[社會達爾文主義]]等政治主張。 |

|||

== 遺棄 == |

== 遺棄 == |

||

2021年3月11日 (四) 16:35的版本

社會文化進化論(英語:Sociocultural evolution),有時又稱文化進化論、社會進化論,是人類學和社會學在十九世紀的主流學說,由史賓賽建立,認為人類社會由固定的方式從「原始」發展到「進步」,並且世界各地的不同人種和社會分別發展到不同的階段,歐洲人最進步,遊獵採集部落最原始。在二十世記初,人類學家法蘭茲·鮑亞士透過詳盡的跨文化比較,用實證資料推翻了此學說。現代觀點認為社會文化進化論是用科學包括的種族主義。

二十世記後葉發展出的文化演化時常被與之搞混,但兩者是不同的概念。

發展背景

社會進化的觀點其來已久,古希臘的亞里斯多德即認為文化會從最初的不成熟形態發展到最終的成熟形態[1],文藝復興時期的蒙田也提及社會隨時間的演變。一直到近代以前,西方思想家大多認為文化的演變是單向的,隨時間進步;所有的社會和文化發展都遵循同一條路徑,並且可以進步的程度的區分出階段。這在人類學和社會學中稱為單線學說(Unilinear theory)[2][3][4][5],在史學史中則稱為階段論(Stadial history),屬於一種推測歷史(Conjectural history)。

單線學說在啟蒙時代相當流行,許多思想家試圖找出人類歷史發展的通則,霍布斯認為原住民文化沒有技藝、文字和社會,面對生命是孤獨、窮苦、骯髒、野蠻的。當代的學者認為所有的好東西都是從這種低下的狀態逐漸發展出來的[2]。在 18 世紀的蘇格蘭啟蒙運動產生了對單線學說很重要的思想。許多蘇格蘭思想家試圖理解當地的發展和1707年聯合法令促成的對英貿易之間的關係。他們將觀察到的現象理解為蘇格蘭自農業社會轉變為商業社會,其中亞當·福格森、約翰·米拉(John Millar)、和亞當·史密斯主張所有的社會都經歷四個階斷:游獵採集、畜牧和遊牧、農業、以及最終的商業。其他地方也在這個時期發展了關於歷史的進步(Progress)的哲學思想,例如黑格爾視社會發展為必然的過程,從原始的自然狀態一路發展成類似工業化歐洲的社會。這些思想影響了法國的克洛德·阿德里安·愛爾維修、聖西門、孔多塞、孔德等人。孔多塞將社會的進展區分出十個階段,每一階段有不同的人權,每一步都讓人類更接近完美。

單線學說的發展也和當時的歐洲政治經濟環境有關。帝國主義讓歐洲的學者知道到世界上有許多社會和西方文明不同,而對社會的本質提出許多疑問。除此之外,殖民母國為了管理殖民地也必須了解當地的風土民情。歐洲人便用單線學說這套系統來消化這些新知識,並從中找到理由支持他們在政治和經濟上佔據的優勢:他們認為西方文明是社會從野蠻的狀態一步步向前進步所得到的結果,被殖民者因為發展得比較慢而處在落後狀態。這種想法在啟蒙時代非常流行,包括伏爾泰也支持這種觀點。另一個影響是工業革命和資本主義的興起讓生產方式不斷改革並大幅改變了歐洲社會。單線學說反映的是認為這些變革都是進步的觀點。這些改變,包括法國大革命和美國憲法等政治變革中產生的民主制度,也促使歐洲哲學家去思考社會的本質。

主要內容

孔德首先建立了一套完整的觀點來看待社會進展,建立了社會學。他提出三階段定律:人類最初是神學階段,用超自然力量解釋自然,之後會進入形上學階段,用抽象觀念來解釋自然,最後進入實證階段,一切都是以事物之間的互動關係來解釋,孔德認為最終這個重視科學的社會是最高級的社會[6]。社會學的社會文化進化論就是在這樣的背景中由孔德和史賓賽建立。此理論試圖用科學化的方法研究社會(而不是推測歷史),並進一步結合達爾文的生物演化概念,將社會看作一個個生物體,會成長、隨時間增加複雜度、產生秩序性、專精化,並從演化生物中引進變異、天擇、遺傳等概念來解釋社會的進步[7]。這派理論在十九世記成為人類學和社會評論的主流思想,特別是影響了美國鍍金時代的學者,如愛德華·伯內特·泰勒、倫納德·特里勞尼·霍布豪斯、萊斯特·法蘭克·沃德、和路易斯·亨利·摩爾根等人。

1871年,達爾文出版《人類的由來》,用生物演化的角度來探究人類的社會文化。他主張風俗和「遺傳的習慣」都是源自人類天生具備的學習語言的能力,並對人類的演化有貢獻[8][9][10]。同時期哈潑雜誌中就用演化論來理解語言的演變,說:「基於達爾文的天擇原理,短的詞比長的詞有優勢、直接的表達方式比間接的有優勢、有精準意義的詞比模糊的有優勢、地區性的俗語在各處都處劣勢。」[11][9]

史賓賽主張人類文化是從未分化的部落(hordes)進步到有階級的文明,人類本身也隨之發展得更為複雜;這過程是根基於知識和文明的持續累積,讓現代科學區分出不同的學門並建立文化規範[2][4]。「適者生存」這句話就是史賓賽所提出,後來被達爾文用在第五版的《物種原始》作為天擇的同義詞(原文是「最適者生存」,英語:survival of the fittest,但中文已固定翻譯為「適者生存」)[7]。史賓塞的理論其實比較接近拉馬克的獲得性遺傳,而不是達爾文的天擇演化論,史賓賽的理論也比達爾文更早發表。不過,史賓賽認為社會的進步源自個體之間的競爭,這部份和達爾文的理論一致,這導致達爾文的理論一發表就造成許多人支持社會文化進化論。

史賓賽也認為社會進化的方向是朝向更高的個人自由,他反對政府干預經濟[12],並依據社會的內部管理區分兩個發展階段:他稱為「軍事社會」和「工業社會」,前者比較原始、目標是征服和防衛、特徵有中央化、經濟自主、集體主義、使用強迫的手段、並且鼓勵服從,後者比較進步、目標是生產和貿易、特徵有去中央化、和其他社會有經濟互動、人們自願合作、重視個人的獨立性、鼓勵積積主動和創新的行為[6][13]

路易斯·亨利·摩爾根在《古代社會》中依據科技的進展將人類社會的進展區分為七個階段:低、中、高級的蠻荒(Savagery)、低、中、高級的野蠻(Barbarism)、以及文明[14][15]。摩爾根將社會進步和科技進步連結起來,認為社會進步都是源自科技進步,這種想法後來影響了恩格斯和馬克斯[14]。摩爾根並拿世界各地的文化作為各個階段的例子,不過他沒有給出低級蠻荒的例子,因為他認為當時已經少有文化還停留在低級蠻荒的階段。在當時摩爾根的學說受到高度推崇,許多人類學研究都是從這套學說延伸出來[2][4][5][14]。

萊斯特·法蘭克·沃德(Lester Frank Ward)反對史賓賽對於社會進化的觀點。沃德也是植物學家和古生物學家,他認為人類的演化有別物動植物的演化,認為「自然律」被「意識律」取代[16]。他強調人類的情感會自行建立目標並圖達成目標(最有效的是透過現代科學),這和沒有目標的生物演化不同:動植物只能適應自然,人類則會改變自然[17]。有別於史賓賽認為競爭對社會的進步有利,沃德認為競爭會造成破壞,而人類的組織、傳統和法律正是用來控制競爭和其他對人有害的力量[16]。不過沃德和史賓賽對威權政府的觀點是一致的,都認為會壓抑個人的才華,而現代民主社會則降低宗教的力量並推展科學,故能讓每個人完全發揮各自的潛力追求快樂。他認為演化可以分成四個階段:首先宇宙誕生並演化,然後生物出現並演化,然後「人」因為生物以及意識層面的演化而出現,最後有了社會,並學會用演化的力量來推動進展,達成人類的快樂和自我實現[17]。沃德雖然支持進步和原始的區分,但反對白人至上的觀點,而支持出非洲說,認為所有的人種和社會階級都有一樣的能力。他也認為社會學是最複雜的學門,有許多主題仍待研究,因此他不支持諸如優生學或馬克斯主義試圖改變社會結構的想法[18]。沃德也認為社會不是只能進步,也可能退化[19]。

涂爾幹對社會發展採取二分法的觀點,區分機械團結和有機團結。在機械團結中,人們是自給自足的,不需要合作,所以必須用高壓來促進社會團結;在有機團結中,人們彼此依賴,就像一個有機生物的中的各個器官一樣,互相合作。社會能夠從機械團結走向有機團結的,原因是人口成長、社會規範增加、以及產業分工。[20]

斐迪南·滕尼斯則認為社會是從非正式社會轉變至正式社會。在非正式社會中,法律不多,人們有很多自由和很少責任;而在正式社會中,則有傳統和法律規範人們的行為。除此之外,滕尼斯也主張社會也有統一和標準化的傾向,小社會會被大社會吸收;這個理論在今天可以視為全球化的一部份。滕尼斯也是最先指出社會演化不一定總是朝向好的方向的人之一。[21]

影響

社會文化進化論影響了許多早期的社會學理論,例如韋伯通常不被視為社會文化進化論的一員,但是他的「三種統治分類」也帶有社會進化的特徵。他將統治方式分為魅力型權威、傳統型權威和法理型權威,並主張法理型權威是最先進的,社會會朝此方向演進。馬克斯是否有階段進化的想法仍有爭論,然而蘇聯解讀的聯共(布)黨史簡明教程明確地區分出原始社會、奴隸社會、封建社會、資本主義社會、共產主義社會五個階段[22]。

19 世紀最終發展出三大社會學學派:

- 社會文化進化論:認為社會是從「原始」邁向「進步」。

- 社會週期論(Social cycle theory):認為社會會不斷重複經歷相同的過程。

- 馬克斯的唯物史觀:認為生產工具的進步是推動社會進步的根源。

三者都認為人類的歷史是沿著某條固定的路徑發展,過去的事件會「造成」現在及未來的事件,所以透過研究事件的前後因果關係,可以在歷史中找到定律。[23]

在學術領域之外,社會文化進化論也影響了納粹、優生學、社會達爾文主義等政治主張。

遺棄

社會文化演化理論在 19 世紀末至 20 世紀初遭到廣泛的批評,單線學說假設美國和西歐文化才算是文明,西方文化比其他文化更進步,許多人認為這是種族主義,是用西歐文明以及物質文明的觀點在評斷其他文化[2]。批判理論主張所謂社會進化的觀點只是當權者的藉口。在兩次世界大戰過程中上百萬人的死亡、種族屠殺、以及各種建設破壞,也讓歐洲人懷疑起所謂的進步。德國人類學家法蘭茲·鮑亞士推動文化顆粒主義(Cultural particularism)。在文化顆粒主義認為不同文化是完全獨立的整體,只能被單獨研究,不能互相比較。鮑亞士和他的門生,包括阿爾弗雷德·路易斯·克魯伯、露絲·潘乃德、以及瑪格麗特·米德將人類學的研究重心放在收集個別文化的歷史演變和發展的方式和證據,而不是試圖尋找通則。[2]

經過詳細的民族誌及實證調查,他們指出史賓賽、泰勒和摩爾根等人的觀點大多只是臆測,尤其是階段論。他們指出所謂的原始社會和其他當代社會都有一樣長的歷史,一樣的進步程度,否定原始和進步的區分。除此之外,單線學說假設每個文化都是單獨發展的,但事實上許多文化特徵會在不同社會間傳播,而且這些傳播是推動文化改變的動要因素。

因為上述影響,大約在第一次世界大戰前後,社會科學界排斥使用生物學的概念或類比。光是說出「進化」一詞就可能嚴重影響學術聲望。同時期的生物學界再次發現了孟德爾的研究,造成天擇演化的學術地位暫時被突變論取代,進一步讓學術界認為進化論不科學。雖然在生物學界,天擇演化的地位很快地就在1936~1947年間由休厄爾·賴特等人透過現代演化綜論復興,但文化演化的概念則至1960年代之後才由萊斯利·懷特、朱利安·史都華、唐納德·T·坎貝爾等人重建。這套新的理論和原先的社會文化進化論的共通點只有名稱類似,以及同樣受達爾文影響,其餘概念完全不同。

參考資料

- ^ Edel, Abraham. Aristotle and His Philosophy. Transaction Publishers. 1995-01-01. ISBN 9781412817462 –通过Google Books.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 cultural evolution | social science. Encyclopedia Britannica. [2017-03-30].

- ^ Cultural Evolution Theory Definition. ThoughtCo. [2017-03-30].

- ^ 4.0 4.1 4.2 Unilinear cultural evolution - Oxford Reference. doi:10.1093/oi/authority.20110803110706530.

- ^ 5.0 5.1 Cultural Evolutionism, Anthropology, Cultural Anthropology, Definition of Anthropology, Anthropology Definition, Physical Anthropology, Sociology Guide. www.sociologyguide.com. [2017-03-30] (英语).

- ^ 6.0 6.1 Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.498-499, ISBN 83-240-0218-9

- ^ 7.0 7.1 Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.495, ISBN 83-240-0218-9

- ^ Darwin 1871,第74頁.

- ^ 9.0 9.1 Richerson, P.J. and Boyd. R. (2010) The Darwinian theory of human cultural evolution and gene-culture coevolution. Chapter 20 in Evolution Since Darwin: The First 150 Years. M.A. Bell, D.J. Futuyma, W.F. Eanes, and J.S. Levinton, (eds.) Sinauer, pp. 561-588.

- ^ Price, I. (2012b) Organizational Ecologies and Declared Realities, In K. Alexander and I. Price (eds.) Managing Organizational Ecologies: Space, Management and Organization. New York, Routledge, 11-22.

- ^ The Information: A History, A Theory, A Flood, by James Gleic, 2012, p. 174

- ^ Modern History Sourcebook: Herbert Spencer: Social Darwinism, 1857. fordham.edu. [2017-01-08]. (原始内容存档于2006-04-15).

- ^ "Herbert Spencer (页面存档备份,存于互联网档案馆)". Sociological Theorists Page.

- ^ 14.0 14.1 14.2 Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.499-500, ISBN 83-240-0218-9

- ^ Morgan, Lewis H.(1877) "Chapter III: Ratio of Human Progress (页面存档备份,存于互联网档案馆)". Ancient Society.

- ^ 16.0 16.1 Commager, H.S. The American Mind: An Interpretation of American Thought and Character Since the 1880's. Yale University Press. 1950: 199 [2017-01-08]. ISBN 9780300000467.

- ^ 17.0 17.1 Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.500-501, ISBN 83-240-0218-9

- ^ https://books.google.com/books?ei=obeYTY7LJpDLtwf-jvnnCw&ct=result&id=WUucYTW6ug0C&dq=gosset+race&q=lester+ward

- ^ Cape, E.P. Lester F. Ward; a Personal Sketch. G. P. Putnam's sons. 1922 [2017-01-08].

- ^ Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.500, ISBN 83-240-0218-9

- ^ Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.501, ISBN 83-240-0218-9

- ^ Hoogvelt A.M.M. Theories of Social Evolution and Development: The Marxist Tradition. In: The Third World in Global Development. The Sociology of Developing Societies (Palgrave, London). 1982. doi:10.1007/978-1-349-16777-7_6.

- ^ Sztompka, Piotr, Socjologia, Znak, 2002, p.491, ISBN 83-240-0218-9