麻将

| |||||||

| |||||||

|

麻雀、麻将、马将或蔴雀是一种源自中国的四人牌戏,也是常见的赌博工具,现今于东亚与东南亚 —— 特别是华人社区 —— 尤为流行。各地玩法(尤其是计分方法)不同,但多以斗快凑合特定牌组为取胜目标。

麻雀的牌张,各地大同小异,但多与广东麻雀相同,或为其子集。广东麻雀是迄今仍流传的华人玩法之中,历史最悠久者,其牌张分三类。第一类为序数牌(见附图),分“筒/饼”、“索/条”、“万”三门,每门有序数从一至九的牌各四张(三门共108只)。第二类是字牌,包括“东、南、西、北”四款“风牌”及“中、發、白”三款“三元牌”,每款四张(七款共28张)。第三类是花牌,有“梅、兰、菊、竹、春、夏、秋、冬”八只。故全副麻雀共计有144张。古代麻雀有骨制、竹制或象牙制,现代麻雀则多以塑胶制成。

一副麻将除了牌张,还有骰子及其他道具,例如日本麻雀有“点棒”,广东麻雀就有一件称为“庄”的塑胶道具,用来识别庄家与显示“圈风”。

历史

[编辑]一般人以为麻雀是很古老的游戏,但文献中首则麻雀牌具记录,要到1875年才出现,所描述的乃美国外交官吉罗福转赠给博物馆的藏品;首度将游戏名字记为“麻雀”,更迟至1894年(后详)。史上第一本麻雀谱《绘图麻雀牌谱》[1]的作者沈一帆指“麻雀之始……不过三十馀年”。该牌谱成书于1914年,亦即作者认为麻雀始于1880年前后。清末曾于上海南洋公学(今交通大学)任教的许指严于《十叶野闻》(1917)亦说,在北京,麻雀于光绪末叶,甲午战争结束(即1894年)后才逐渐流行,至1900年大盛[2],与前述的几个年份相近。徐珂的《清稗类钞》(1916)[3]同样指麻雀于光绪、宣统年间才盛行,不过他说麻雀由太平军发明,时间比起上述首则麻雀牌具记录早了起码十年,但仍属十九世纪后半。由此种种,可推测麻雀始于晚清,是相当近代的游戏。

麻雀的发源地,有宁波与闽粤二说。沈一帆(1914)[1]指“麻雀之始,始于宁波,不过三十馀年,继及苏浙两省,渐达北京”,而徐珂《清稗类钞》(1916)[3]一处说“始于浙之宁波,其后不胫而走,遂遍南北”,另一处却谓“粤寇起事,军中用以赌酒,……行之未几,流入宁波,不久而遂普及矣”。杜亚泉《博史》(1933, p.35)[4]认为麻雀“先流行于闽粤濒海各地及海舶间。清光绪初年,由宁波江厦延及津沪商埠”,而杨荫深《中国游艺研究》[5](1946, p.99)就认同他的说法。史上首部英语麻雀谱的作者 Joseph Babcock (1920, p.110)[6] 认为“麻雀可能源自宁波,尽管亦有人指福建才是起源地”。著名的美国人类学家及游戏研究者 Stewart Culin (1895a, p.140)[7]并无讨论过麻雀的起源地,但他引述另一著名的游戏收集者务谨顺爵士,谓当时的麻雀游戏(书中称为“中发”"Chung fat")仅限于浙江与江苏一带,故其所述较吻合宁波起源论。然而吉罗福麻雀牌源自福州,记录时间又比任何其他麻雀牌来得早,故此又比较符合闽粤起源论。至今,麻雀的实际发源地,依然未有定论。

至于麻雀的发祥地,一般(例如上述多数作者)都同意是宁波。宁波(明州)在古代是和日本通商的重要口岸,而宁波话“麻雀”与“麻将”同音,以及日本保留“麻雀”作书面称呼,读音却是 majan,均可见宁波的影响。

麻雀之形成,可从游戏名称、牌张与玩法三方面分述。其名称与牌张,公认源自古代“马吊”纸牌,但论玩法,马吊是类似现代“打天九”般以大击小的游戏[8],绝非像麻雀般斗快凑成组合。若说麻雀的玩法源自马吊,应属谬误[note 1] ,也容易令人混淆。例如在香港,受到 TVB 的古装剧集影响,“麻雀古称马吊”一说十分流行,以至人们误以为古代马吊的玩法与现代麻雀大同小异。中国大陆亦有报章[9]将相传[3]由宋儒杨大年所著的《马吊经》误为《麻将经》,以为当时已有麻雀游戏。

名称之沿革

[编辑]现今这个游戏有“麻雀”及“麻将”两个主要称呼,但旧日还有“马将”一名。一般相信三个名字皆从“马吊”这个游戏名字而来,但是实际演变过程,三个名字孰先孰后,就人言人殊。下表为部份主张:

| 作者 | 主张 | 细节 |

| 徐珂《清稗类钞》(1916)[3] | 马吊→麻雀 | “麻雀,马吊之音之转也。吴人呼禽类如刁,去声读,不知何义,则麻雀之为马吊,已确而有征矣。” |

| 胡适《漫游的感想‧麻将》(1927) | 马吊→麻雀→麻将 | “马吊三人对一人,故名“马吊脚”,省称‘马吊’;‘麻将’为‘麻雀’的音变,‘麻雀’为‘马脚’的音变。”【维基百科注:清代汪师韩《谈书录》认为马吊乃马掉脚的简称[10]。此外,“脚、将”二字在宁波话及一些语言中为同音或近音。】 |

| 瞿兑之《杶庐所闻录》(1935)[11] | 马吊→马将→麻雀 | “麻雀当为马将之讹,马将又源于马吊。” |

| 杨荫深《中国游艺研究》(1946, p.97)[5] | 马吊→马将→麻雀 | “马将牌今亦称雀牌。其称为马将,盖由马吊牌转变而来,又加将牌【维基百科注:即东南西北四牌】,故名。” |

然而根据文字记录,“麻雀”应为游戏的本称,“麻将”出现得较晚,“马将”最迟出现。

文献中以“麻雀”为牌戏名称,首见于清末狭邪小说《海上花列传》(1894)[12]。俟后许多晚清至民初的小说或杂记也同样见此称呼,例如晚清四大谴责小说之中,《官场现形记》[13]、《孽海花》[14]及《二十年目睹之怪现状》[15]均如此,只有《老残游记》并无提过麻雀游戏。其他文学例子还有《负曝闲谈》[16]、《廿载繁华梦》[17]、《秋星阁笔记》[18]、《九尾狐》[19]、《九尾龟》[20]、《近世社会龌龊史》[21]、《清稗类钞》[3]、《十叶野闻》[2]等等。史上首两部麻雀牌谱《绘图麻雀牌谱》(1914)[1]与《麻雀大观》(1919)[22],以及众多民初麻雀牌谱,亦以“麻雀”为游戏名称。

“麻将”一词出现得稍晚,暂时首见于黄世仲所著小说《宦海升沉录》(1909)[23]。由于黄世仲在《廿载繁华梦》中使用的是“麻雀”一词,当时民间可能已在交替使用两个游戏名称。清末民初使用“麻将”一词的文学作品并不多,例子有《梼杌萃编》[24]及胡适《漫游的感想.麻将》等等。

“马将”这个称谓最迟出现,暂首见于鲁迅的《高老夫子》(1924-25)[25]。尽管杜亚泉的《博史》(1933, p.34)[4] 及杨荫深的《中国游艺研究》(1946, p.97)[5] 这两本研究中国游戏的重要著作都称麻雀为马将牌,但马将此称在文学作品当中较少见,主要是鲁迅的著作[26][27],还有零星书籍,例如马叙伦《石屋续沈》[28]。

现今在中国大陆及台湾,人们多用“麻将”这个称谓,而在香港、日本及韩国这些并非以官话为通用语的地方,则一贯沿用“麻雀”这个本称。有鉴于“麻雀”原是雀鸟名称,有些香港麻雀馆将游戏名称写成“蔴雀”,以便区分。

牌张之沿革

[编辑]麻雀的牌张,一般公认来自马吊牌,例如见徐珂(1916)[3]、瞿兑之(1935)[11]、杜亚泉(1933, p.35)[4]或杨荫深(1946, p.97)[5],然而其中演变,夹杂了不少细节。

明代叶子

[编辑]所谓“马吊牌”,只是清人及近人的称谓,明时尚无此称呼。明人于游戏与牌具之间,划分得比较清楚。“马吊”只是当时一种牌戏的名字,牌具本身,通称为“叶子”,亦叫“昆山牌”、“蜡牌”等等,不一而足,但不称为马吊,用叶子玩的各种牌戏(包括马吊游戏)则统称为叶子戏。

马吊所用叶子有四十种花色。严格来说,此四十色叶子并非麻雀牌的始祖,原因是它首度有记载之前一世纪,陆容 (1466年-1494年)已于《菽园杂记》[29]描述一种牌式相近,但只得三十八色的叶子。陆容并无解释这种初期叶子有甚么玩法,其他明代作家亦无提过任何异于四十色的叶子牌,所以明代所谓“叶子”,一般都是指四十色那种。

马吊游戏及其所用叶子,首载于明代万历年间潘之恒所著的《叶子谱》。虽然徐珂(1916)[3]指宋代已有马吊,但无论牌制抑或玩法,只有明、清两代的马吊才留下牌谱。据《叶子谱》所述,明代马吊所用叶子共四十花色,每种花色一张,分“十、万、索、钱”(“十”即十万贯,而一索即一百文钱)四门:

| — 由小至大 → | |||||||||||

| 十 字 门 |

二 十 |

三 十 |

四 十 |

五 十 |

六 十 |

七 十 |

八 十 |

九 十 |

百 万 |

千 万 |

尊 万 万 贯 |

| 万 字 门 |

一 万 |

二 万 |

三 万 |

四 万 |

五 万 |

六 万 |

七 万 |

八 万 |

尊 九 万 贯 | ||

| 索 子 门 |

一 索 |

二 索 |

三 索 |

四 索 |

五 索 |

六 索 |

七 索 |

八 索 |

尊 九 索 | ||

| 文 钱 门 |

九 钱 |

八 钱 |

七 钱 |

六 钱 |

五 钱 |

四 钱 |

三 钱 |

二 钱 |

一 钱 |

半 文 钱 |

尊 空 没 文 |

以上万、索、钱三门,即日后麻雀的万、索(条)、筒(饼),不过各门的牌张与麻雀的序数牌仍有点出入。上述每门最大的牌均冠以“尊”字,麻雀则无此称。明代叶子牌以文钱中间有空洞,而取其意头,以一文钱都没有的空没文为尊,这点亦令文钱门各牌的大小顺序与其他三门相反,跟后世其他纸牌大异。千万别称千兵,后世又称老千,空没文别称齾客,后世又称为空汤、空汤瓶、空堂或空文,而半文钱则别称枝花,后世又称为半枝花或半齾。有研究者认为这三张牌即日后麻雀的“中、发、白”(后详)。叶子牌的十、万两门均印有《水浒传》一百单八将其中二十人的图像,例如尊万万贯是宋江,千万贯是武松等等;索、钱两门则印有铜钱或一串串铜钱的图案,这些后来也成为某些麻雀起源传说的内容。陆容所述的三十八色叶子,并无空没文与半文钱两张牌,但十、万两门同样绘有水浒人形。

以叶子牌来玩的明代牌戏,有文献记载的,包括马吊、看虎与扯章(又作“扯张”,分扯三章与扯五章两种变化)三种。根据《叶子谱》描述,它们都是以大击小的斗牌游戏,跟麻雀这种凑牌游戏截然不同。马吊游戏尽用四十张牌,看虎与扯章则去掉十字门,只留“千万”,共用三十只牌。

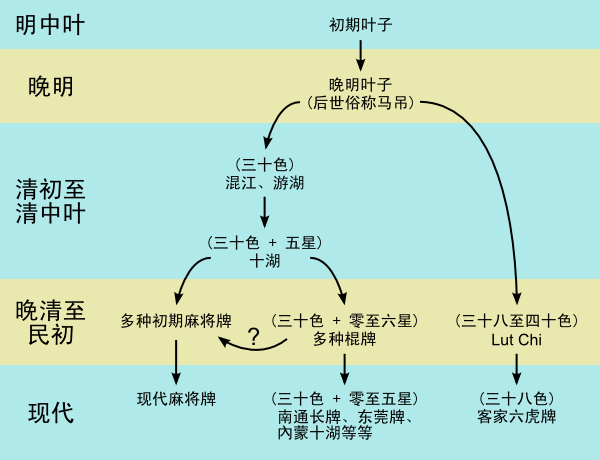

清初至清中叶三十色纸牌

[编辑]明代的四十色叶子,到清代开始改称为“马吊牌”[30],而纸牌的发展,亦分裂为两股。其中一股仍保留明代叶子的四门,至晚清演变成一类由三十八至四十色不等,称为 Lut Chi (Culin 1895a, pp.135-140)[7] 或“百子牌”(?)的纸牌,及后再化为现今的客家六虎牌。另一股大致上只留叶子三门,共三十色。麻雀牌及现今绝大部份中国纸牌,均是这一股的分支。这类三十色叶子并无特别统称,有些作者以“纸牌”[31]来专称它们,而四十色的马吊牌并不包括其中,但亦有作者以“纸牌”来称呼马吊牌[32]。

明末清初至嘉庆年间各种三十色纸牌戏,有较多叙述的包括“游湖”、“混江”、“默和”、“碰和”及“十湖”五种。

混江与游湖二词,可见于《大清律例》[33]、康熙年间王士祯所著的《分甘馀话》[30]以及乾隆年间李斗《扬州画舫录》[34]与汪师韩《谈书录》[10]。清人对牌具与游戏的分野相当笼统,用语又不统一,有时很难确定一个术语所指的是究竟一副牌具、一种牌制、一种游戏,抑或一整个游戏类别。上述文献中,除了《谈书录》较明确地以游湖来统称各种用三十色叶子玩的牌戏之外,其他均对混江与游湖两者的用法相当含糊,且各有出入。笼统地说,游湖乃用三十色叶子来玩的牌戏统称,包括斗牌游戏及凑牌游戏,而且有时可用多副牌合并来玩;混江只包括用三十色叶子玩的凑牌游戏,而且只用一副牌。

默和、碰和(又称“碰壶”)与十湖的意思比较清楚。它们分别是三种不同的凑牌游戏的名称。前二者可见于乾隆年间由金学诗所撰《牧猪闲话》,其中“碰和”一词到了晚清大为流行,但意义亦变得非常广泛,鲜有指涉原来的碰和牌。“十湖”又称“十壶”,《扬州画舫录》与后来的晚清小说《镜花缘》(1819)[35]、《风月梦》(1883)[36]、《绘芳录》(1894)[37]均有简略叙述。

从上述各文献,可知清代的三十色纸牌,已具有麻雀牌具的部份特征:

- 各主流牌戏的牌张均只得三门。游湖、混江、默和、碰和及十湖,都是去掉马吊的十字一门,只留三门,与麻雀相同。尽管明代看虎与扯章也一样,但明代文献并无记载两者的流行程度。相比之下,清代牌戏多数用的都是三十色纸牌,《牧猪闲话》更称此三十色纸牌“疑始于明之末造,而盛行于今世。虽乡僻处,无地不有;非甚谨愿者,无人不晓。”

- 开始有“条、饼”两种称呼。《牧猪闲话》保留马吊“索、钱”两门称呼;《镜花缘》仍称索子为“索”,但改称文钱门为“饼”;后来晚清小说《风月梦》就称两门为条、饼。姑勿论称呼为何,纸牌的万、索/条、文钱/饼三门,与“麻雀”的万、索/条、筒/饼相若。

- 三门牌张的序数,开始统一为从一至九。明代看虎或扯章去掉十字门之后(但留下千万一牌),馀下三门的牌张数目并不均等(万、索两门各九,文钱门十一只)。然而,据《牧猪闲话》所述,默和与碰和的三十花色当中,三门牌张皆自一至九,与现代麻雀相若,而馀下三只为特别牌,称为“幺头”,后来演变成现代麻雀的三元牌(下详)。《牧猪闲话》并无详细解释幺头的用法,只提及玩家可以视各幺头的序数为“一”,亦即它们是一种特殊的百搭牌。

- 同一花色开始有复数牌张。明代叶子戏,每款花色只得一只,但清代开始则有将多副三十色纸牌拼成一具的做法,例如乾隆年间的游湖及默和均用两副牌,碰和则用四或五副。至于十湖,乃将四副三十色纸牌拼成一具,每款花色四只,与现代麻雀相同。

- 十湖牌除了合并四副三十色纸牌,还加上“褔、禄、寿、财、喜”五只特别牌(合计125张牌),《扬州画舫录》称它们为“五星”。有些怀疑是初期的麻雀牌(后详),亦以五星的部份牌张取名。

晚清“千万纸牌”

[编辑]前述各种三十色纸牌戏当中,碰和牌所用的三十色体制,一直沿用至晚清。据 Chatto (1848, pp.57-59)[38] 记载,当时人称这样的一副牌具为“千万纸牌”(Tseen-wan-che-pae),而三只幺头则称为“千万、白花、红花”。俟后的西方文献,例如务谨顺(1895)[39]或 Culin (1895a[7], 1924[40]),亦多从此称。按 Culin (1924)叙述,三只幺头仍为特殊百搭牌,但用法视牌戏而异。Culin 亦指白花即枝花,而红花即空汤/空没文。然而各地对三幺头的称呼也出现了差异,例如胡适(1928, p.31)[41]记载,有江西纸牌称三牌为“千万、枝花、全无”,而湖北人时称“全无”为“空文”,与马吊相同。姑勿论称谓,胡适认为这三只牌就是麻雀三元牌的先祖,其中“全无”即后来的白板。

| 万 | 一 万 |

二 万 |

三 万 |

四 万 |

五 万 |

六 万 |

七 万 |

八 万 |

九 万 |

| 索 或 条 |

一 索 |

二 索 |

三 索 |

四 索 |

五 索 |

六 索 |

七 索 |

八 索 |

九 索 |

| 饼 | 一 饼 |

二 饼 |

三 饼 |

四 饼 |

五 饼 |

六 饼 |

七 饼 |

八 饼 |

九 饼 |

| 幺头:千万、白花、红花 | |||||||||

西方人对晚清牌戏牌式的记录,以 Culin (1895a, pp.135-140)[7] 一书最为详尽。它详细叙述了清末英国驻华使官务谨顺爵士于中国各地搜罗的多种以马吊花色为本的纸牌牌式,其中除了一副称为“lut chi”的牌具(即现今“客家六虎牌”的前身),其馀十七种均沿用千万纸牌的体制。这十七种牌具当中,大部份都是合并两副或四副千万纸牌而成,或再加上十湖牌的五星各一张。然而也有例外,例如有一副北京纸牌就有六种百搭牌花色“时迁、王道、晁盖、青蛇、白蛇、许仙”,介乎现今天津“旗牌”与浙江“传统纸牌”之间;有一副安徽纸牌,为五副千万纸牌并成,再加两款百搭(财、喜)各五张;又有一副汉口纸牌,由四副千万纸牌并成,但去掉三元牌,亦无五星;还有一副南京纸牌的五星,并非取名“福禄寿财喜”,而是“仁义礼智信”。就算是一般情形,即使牌式相同,但牌具名称、三元牌各牌名称、牌面设计、牌张大小等等,不一而足,差异亦有大有小。

初期麻雀牌

[编辑]尽管麻雀游戏称为“麻雀”,要1894年才有记录,但从1875年起,已有类似名字及麻雀牌具的记载。初期的麻雀牌并无统一牌式,字牌与花牌之间可以有颇大差异,有些牌张似与十湖牌五星有关,又有些完全不见于其他纸牌或麻雀牌。

- 吉罗福的麻雀牌(1875年或以前,一副148只,另一副141只以上)。现知首则麻雀牌张记录,来自美国人吉罗福 (George B. Glover) 的藏品。吉罗福是五口通商以后的美国驻华官员。他于1875年12月31日将十九种从中国带来的游戏用具赠予美国自然历史博物馆[42],其中他给第十七种的注解为 Dominoes for playing "Snatching the House-Sparrow," 148 pieces,其中 "Snatching the House-Sparrow" 这个称呼与早期麻雀耍乐称为“‘叉’麻雀”[3]一事吻合。根据 Culin (1895b)[43]后来叙述,吉罗福还将另一副牌式相近的牌具捐赠给美国长岛历史学会博物馆,而两副牌都是吉罗福任职美国驻福州领事时所购。暂时未发现有官方文献记载吉罗福曾任此职。由于有些旧文献将各种领事(总领事、署理总领事、领事、署理领事或副领事)一概称为“领事”,而且若同一地区有多名领事共事,可能只记录官阶或署任官阶最高的领事姓名,因此吉罗福曾任福州领事一事,验证有困难。然而,官方文献记载吉罗福曾于1872年4月至1873年10月担任福州海关税务司,而暂时亦无其他吉罗福驻留福州的记录,所以两副牌有可能是他于这段期间内购得。按 Culin (1895b)[43] 叙述,第二副牌的三门序数牌与现代麻雀相同,但其馀牌张为“东、南、西、北、中”各四只、“东王、南王、西王、北王、中王、天王、地王、人王、和王”及“春、夏、秋、冬”各一,共141只,另外还有额外数张(文章一处指两张,另一处指八张)空白牌,但 Culin 并无说明它们是当白板用还是当备用。

- 务谨顺的麻雀牌(1890年,140只)。务谨顺爵士 (Sir William Henry Wilkinson) 于一篇未曾出版的1890年笔记[44]内,记录了他拥有一副称为“中发”的牌具。按 Culin (1895a, p.140)[7]所载,务谨顺这副牌乃购自宁波,并注解“中发”(Chung Fa) 的意思为 "hit and go"。这副牌的牌张基本上为现代麻雀的子集,但无花牌,而且白板有八只。

- Culin 的麻雀牌(1909年,143只)。Culin (1924)[40]记录了一副他于1909年从上海购入,“多多少少相当接近(后来的)麻雀牌”(a set more or less closely approximating majong) 的牌具。从文章及其附图所见,此麻雀牌比现代麻雀缺了白版,但多了三张称为“文、武、摠”的牌,而八只花牌名为“梅、兰、菊、竹、琴、棋、书、画”。

日本千叶“麻雀博物馆”[45]亦有以下麻雀牌:

- 公侯将相牌(年份不详,152只)。序数牌同现代麻雀,但七只字牌变为“公侯将相龙凤白”,而且花牌有“梅兰菊竹、渔樵耕读、连中三元、指月高升”十六只。

- Babcock 初期输入牌(1922年,144只)。麻雀游戏流行中国以后,美国人 Joseph Babcock 将麻雀牌输入美国,后来在美国量产。博物馆收藏的这副牌基本上与现代麻雀相同,但七只字牌为“东南西北龙凤白”。

- 游龙戏凤牌(1920年代,144只)。序数牌同现代麻雀,但七只字牌为“游龙戏凤演剧白”,而八只花牌为“名伶表演、古今趣史”。

- 福禄寿牌(年份不详,144只)。基本上同现代麻雀,但八只花牌为“六郎挂帅、宋保招亲”。

该馆还有一副昇官牌(年份不详,新华社电视有一节目[46]指为清代制品),它包含一个“庄”、四只圆形棋“酒、色、财、气”,及200只牌张:

- 一至九级、一至九品、一至九功,各四只(共108只),

- “春官、夏官、秋官、冬官、太师、太傅、太保”各四只(共28只),

- “福禄寿喜、元亨利贞”各一(共8只),

- “仁义礼智勇、公侯伯子男”各一(共10只),

- 花牌“楠杞梗梓、渔樵耕读、虎豹象狮、鲤〔鳝鰋鲦〕、麟凤龟龙、稻梁黍稷、琴棋书画、笙管箫笛”(共32只,方括弧〔〕内的字体未能完全识别),

- 白板(共14只)。

这副牌的子集可对应现代麻雀牌(第一类对应序数牌,第二类对应字牌,而花牌中的“渔樵耕读、琴棋书画”亦为前述一些麻雀牌的花牌),但正如千叶麻雀博物馆指出,这副牌明显有昇官图的渊源,而且亦不知这副昇官牌的玩法与麻雀有多大出入。“福禄寿喜”四牌与十湖牌五星有无关连,也是未知。

除了实际藏品记录,亦有作家记述麻雀牌式之演变。

- 据徐珂于《清稗类钞》(1916)所述,他当时的麻雀牌,只有136只,并无花牌,而且三元牌“中发白”的名称与“龙凤白”并存,而最初的麻雀牌乃自马吊牌演变而来,本来只得108只(即只有序数牌),后来太平军起事,“军中用以赌酒,增入筒化、索化、万化、天化、王化、东南西北化,盖本伪封号也”。

- 1934年加拿大《大汉公报》报道[47]报道,辛亥革命之前,麻雀其中四只花牌曾名为“樵渔耕读”;革命之后,则一度改为“五族共和”;至中华民国废除五色旗,又改为“礼义廉耻”。

- 马叙伦《石屋续沈》(1949)[28]忆述,以前麻雀牌只有一百零八张,四风牌为后来所加,初名为“公侯将相”,后改为“东南西北”。三元牌本来只有“龙凤”或“中发”,白板只是供损失牌张时备用,后来才成为字牌。花牌最迟出现,且名目繁多,有“财神爷”、“猫食老鼠”,但不知他所谓“财神爷”到底是一只牌还是三只牌。据他所述,花牌既可作百搭用,亦可增加翻数。

以上所述的各副麻雀牌,即使撇除牌张名称上的小分别(例如“东南西北”与“中发白”曾经名为“公侯将相”与“龙凤白”),各副牌的牌式无论是彼此之间,抑或与现代麻雀比较,都有明显差异,可见麻雀牌从1870至1910年代,尚在成形阶段。相比之下,1920年代的两副麻雀牌,牌式已等价于现代麻雀。

相比晚清纸牌,麻雀牌除了在牌式与物料上有变化,三门序数牌的名称也归于统一。根据大量清末民初的小说叙述,万字门仍称“万”,但索字门则回复马吊牌所用的“索”,放弃了后起的“条”,而文钱或饼门则改称为“筒”,鲜有例外,不过现今中国大陆一些地方仍使用晚清纸牌的三门称呼。“筒子”据徐珂所说,乃指铜钱中间的洞,而“索”则指穿起铜钱的索,不过这可能只是穿凿附会,“筒”其实也可解释成“铜”(铜钱)的口误。

现代麻雀牌

[编辑]现代麻雀成形以后,牌式再无多大变化,泰半若非与广东麻雀的144张牌相同,就是去掉花牌,只用序数牌与字牌共136张(例如日本麻雀),然而亦有少数例外,诸如:

- 成都麻雀只用108只序数牌。

- 新加坡麻雀就在广东麻雀之上加上“猫、鼠、鸡、蜈蚣”四只功能较花牌广泛的“动物牌”,合计148只。

- 越南麻雀在序数牌和字牌之上加入十六只有条件限制的百搭牌,全副共152只。这十六张牌之中,八只名为“花、元、喜、合、筒、索、万、总”,另外八只则无名或名为“一皇、二皇、三皇、四皇、一后、二后、三后、四后”。

序数牌与字牌的花色设计,各地也大同小异,唯一较具地域特色的例外,是“一索”。最早期的麻雀已经以雀鸟作“一索”图案,不过现今各地所用图案不尽相同,例如广东麻雀采用的是麻雀(雀鸟)本身,而日本麻雀则多用孔雀,还有一些地区以花草替代雀鸟。麻雀牌的尺寸亦因地而异。广东麻雀每只大约高3.75厘米、阔2.8厘米、厚2.25厘米,因广东玩法为“十三张麻雀”(即开局时闲家各取十三张牌),牌张数少,大尺寸较为方便。与之相比,台湾的十六张麻雀较细小,日本麻雀更小。

玩法之沿革

[编辑]研究者一般都同意,麻雀乃从清代的默和牌及碰和牌(此碰和不同天九牌之碰和)演变而来[4][5]。纵使这两种牌戏均以三十马吊花色作牌张,其玩法(《中国赌博史》[48]一书有详细描述)却与明代马吊大相迳庭,具有现代麻雀的特色。例如它们均以凑合牌组为目标,而“碰”这个术语又源自碰和牌。另外,默和牌也奠下了四名玩家的制度。马吊虽以四人为限,但牌例本身并不以四人为标准;默和牌则刚刚相反,它必须有四位玩家,并另有一人负责发牌的角色。

有关默和及碰和的描述,首见于清乾隆年间金学诗所撰的《牧猪闲话》。金学诗指这类纸牌戏“疑始于明之末造”,所以勉强要说的话,古代麻雀应始自明末清初。然而,无论是牌张抑或玩法,默和与碰和仍与现代麻雀有不少差异。由于缺乏文献记录,而仅有的文献又记载得不够详细,从默和与碰和到麻雀之间的发展,以下只作概述。

在已知的文献之中,并不见默和牌于清中叶以后出现。“碰和”一词一直沿用到民初,然而其意思不断变化。《牧猪闲话》所述的碰和,是一种牌戏,但约莫同时代的《扬州画舫录》[34],则把碰和(书中称碰壶)视为一大类的牌戏,而十湖(书中称十壶)为其中之一。据《扬》书所述,十湖有四名玩家,他们会轮流让一人休息,称为“作梦”,然而此制度以至十湖牌的五星均不见于《牧》书中的碰和牌。清末民初的小说,更有以“碰和”来分别称呼打麻雀、天九之碰和,以及玩其他牌戏的例子,其中《九尾狐》第二回[49]曰“搬定坐位,碰的是一百零五张老和,不比目下都是麻雀,连黄河阵也不懂,不要说八经三梦的老和。可见一样赌钱,也有一时的风气。”由于《牧》、《扬》二书并无提过“黄河阵”或“八经三梦”此两术语,可见清初的碰和牌与麻雀之间,也许还有其他称为“碰和”的牌戏。

“游湖”的名字,则沿用至今。今日的“南通长牌”与“东莞牌”亦俗称“游湖”,两者皆是凑牌游戏,但后者的玩法[50]没前者那般接近麻雀。“游湖”一词,于《分甘馀话》中是游戏,于《大清律例》中是牌具,于《谈书录》中是使用三十色马吊牌张的牌戏之统称(因此明代看虎与扯章这两种斗牌游戏,也归类为游湖),其用法相当笼统。以游戏而论,清代文献完全无交代过游湖的玩法,亦无提及“南通长牌”这个名称,因此,不可单凭现代南通长牌的玩法与麻雀相似,以及它又别称游湖这两个事实,来推断它是麻雀的前身。实情也可能是先有麻雀的玩法,南通长牌才发展出今日的规则。

十湖牌与麻雀的关连则比较清晰。清代小说中,打十湖牌的情节并不多,《镜花缘》[35]与《绘芳录》[37]细节较多,但仍甚为简略。然而,从字里行间,可知十湖牌是凑牌游戏,有“湖”数的概念。麻雀所谓“胡牌”或“食糊”的“胡/糊”字,就是“湖”字之讹。现今内蒙地区仍有称为“十湖”的牌戏,不但仍有前述“作梦”的制度,其部份术语亦见于《镜花缘》及《绘芳录》当中情节,可能玩法并无大变化。《扬州画舫录》与《绘芳录》曾提及一个十湖牌色目“飘湖”,它今日也是南通长牌的术语,对应于麻雀的“对对湖”,但不知于清代是否同样意思。

跟麻雀有最清楚关系的,是某一种载于务谨顺(1895)[39]及 Culin (1924)[40]两文的纸牌游戏。据两文章所述,当时的人称这种牌戏所用的牌具为“棍牌”(kun p'ai,Culin 注释为 stick cards)或“麻雀”(务谨顺文中译音为 ma chioh,Culin 则译作 má tséuk,两者注释均为 "hempen birds"),而游戏的名字,就是“看虎”(Khanhoo)。此棍牌除了百搭牌的牌数可能是二、五或六只以外,基本牌式与十湖牌相同(即四副千万纸牌加上数张百搭牌),Culin 一文附图显示此棍牌的牌面设计与现代东莞牌极其相似。至于这种看虎的玩法,是凑牌游戏,而不是明代看虎的斗牌法。两种看虎的合法牌组并不尽同,但也有共通部份,例如二万、二索加上八饼,明代看虎称之为“穷”,而 Culin 所述的凑牌看虎也有此牌组,只没有注明名目。此牌组亦见于《绘芳录》的十湖牌情节,小说中称为“帮子”,不过小说情节中似乎有“加注”(小说中称为“加一级看”)的玩法,而这并不见于凑牌看虎。当代十湖牌每位闲家获发三十张牌,亦与凑牌看虎的十五张不同(但两者所用牌具,均包含四副千万纸牌)。Culin 文中称各合法牌组为“眼”(ngán, "eyes"),尽管较麻雀中的“眼”(又称“雀头”)广义,但可见这种看虎与麻雀的关连。事实上,Culin 称此看虎为麻雀的直接前身 (immediate source of ma-jong),不过此凑牌看虎的玩法,又不及现代南通纸牌那般接近麻雀。

传说

[编辑]麻雀的成形过程,研究者尽管知其大概,但确实起源仍不清楚。这方面,民间传说倒有不少。迄今并无确凿证据支持任何一项传说,有些传说细节更明显与事实不符。然而,即使一项传说沙石杂陈,仍可能包含一些真实细节,或反映麻雀发展史当中的某些面貌。

太平军说

[编辑]徐珂于《清稗类钞》[3]之中指“麻雀”乃吴语“马吊”的变音,而从马吊牌张演变成麻雀雏形,乃“粤寇起事,军中用以赌酒,增入筒化、索化、万化、天化、王化、东南西北化,盖本伪封号也。行之未几,流入宁波,不久而遂普及矣。”徐珂所述,与吉罗福麻雀牌的牌式不谋而合,也是现知唯一反映了吉罗福麻雀牌特色的独立叙述。然而,《中国赌博史》[48](p.272)一书指出,太平天国曾多次发布赌禁,但当中只提及骨牌与骰子,没有禁止打麻雀的资料,因此麻雀由太平军创制或改良一说,依然存疑。

“施-陈-张”说

[编辑]此说初见于美国记者 John Benjamin Powell 所撰文章 Mah Chang: The Game and Its History[51] (1923)。文章大致上说,相传马吊由一名施姓渔民于三千年前发明,有一百零八只牌张。由于打马吊令渔民忘却晕船浪之苦,于是它就流行起来。到清代,一位驻宁波将军陈鱼门,为怕士兵于清晨时份打盹,令土匪有机可乘,劫去粮饷,于是效法施姓渔民的故事,将马吊分给守卫玩耍,谁知收效平平,故此陈鱼门尝试加入“东南西北中发白”七只新牌,令马吊牌扩充为一副有一百三十六只的麻雀牌,而夜班守卫亦从此不再昏睡。后来一名译音为 Chang Shiu-Mo 的宁波渔民将麻雀牌再行改革,加入“春夏秋冬梅兰菊竹”八只花牌,更令这种天朝玩意的威力无远弗届,风靡海外。

上述传说当中,除了陈鱼门(1817-1878)真有其人,其馀细节均暂无实据。除了 Powell,暂时亦无发现任何清末或民初作家提过陈鱼门与麻雀有关。“施-陈-张”其后亦演化为不同版本,流传各报刊之间,例如 1940 年纽约《富顿爱国者报》[52] 就只叙述了传说中有关施姓渔民的部份,而 1924 年新加坡《海峡时报》一篇报道[53]则转载了一个据说由一位 Mr R. B. Newington 从他的中国朋友听来,然后刊登于上海某报章的故事。此故事的文风与 Powell 的文章迥异,但情节大同小异,唯一较显著的例外,是 Newington 的故事当中,Chang Shiu-Mo 乃宁波商家而非渔民。

打马说

[编辑]1974年加拿大《快报》一个专栏[54]指,当时民间有传说,谓麻雀源自唐代博戏“打马”,由于打马“有马有将”,所以麻雀牌就承袭了“马将”之名。

此打马说其实是双重误会。首先,本来的传说应该是“马吊源自打马”,可见于清代金学诗《牧猪闲话》;其次,正如该专栏作者或清人金学诗[55]指出,马吊与打马根本是两回事。

一行说

[编辑]相传麻雀乃唐代一行禅师发明。原本的传说,见于《渑水燕谈录》(约 1097 年)卷九:“唐太宗问一行世数,禅师制叶子格进之。叶子,言‘二十世李’也。”它描写的其实是一行和尚发明叶子格戏的故事。然而唐时所谓叶子格戏,并非如后世般指马吊[10],而马吊又非麻雀,因此“一行发明麻雀”一说,实在经过双重扭曲。

孔子说

[编辑]

麻雀由孔子发明,而三元牌的中、發、白分别代表仁爱、真诚和孝心,或忠、孝、义。此说较多见于英文文献[56][57]。此说出处不详。尽管晚清确有纸牌称十湖牌五星为“仁、义、礼、智、信”(儒家五常),但早期文字记录中,将孔子与麻雀扯上关系的,只有 L.L. Harr 撰写的麻雀说明书 (1923)[58],而且 Harr 只说麻雀源自公元前 472 年,约莫是孔子的年代,最初称为“百灵”,是吴王供妃嫔耍乐用的游戏,却没有说麻雀由孔子发明。清代以前的文献中,也没有叙述过任何类似麻雀的游戏。

射箭说

[编辑]麻雀牌的箭牌本与箭术有关。红中表示箭靶(古代射箭,靶上常用一个红色的中字);“發”并非指发财,而是发箭;白板则表示射失。可是随著麻雀的演变,原来的箭术含义消失了,只剩下牌的种类仍叫“箭牌”。此说来源不明,但它显出了早期有些麻雀牌称为“中发”("hit and go",见前述务谨顺的麻雀牌) 的事实。

三元说

[编辑]此说指麻雀牌之中的“中、发、白”,与人们对升官发财的愿望有关。中就是中举(中解元、中会元、中状元,合称中三元) ,发即发财,白即做官清白。此说不见于旧籍,只见于当代书刊,例如《图说中国百年社会生活变迁》(2001)[59]。

万秉迢说

[编辑]麻将本名“抹将”,抹的是水浒传的一百零八将。相传元末明初有名为“万秉迢”者,非常推崇施耐庵笔下的梁山豪杰,于是以一百零八张数字牌隐喻各名好汉,例如以九条比喻“九条龙”史进,二条比喻“双鞭”呼延灼,一饼比喻“黑旋风”李逵等等。万、饼、条三门的名字,则取自其本人姓名的谐音(另有版本说发明者本身名为“万饼条”)。由于一百零八将来自东、南、西、北、中五个方位,是故又按此五个方位各添四张牌。又由于各人出身不外贫民或富绅,因而再添象征贫的“白”及象征富的“发”。此说不见于旧文献,只见于当代书籍,例如《推不倒的长城》(1993)[60] 或《中国近代赌博史》(2005)[61] 等等,其细节亦不符史实——元末明初尚未有任何近似于麻雀的游戏,而且纸牌的文钱、索子两门,要到清代才别称“饼、条”。

此说突出了一些马吊纸牌与晚清纸牌的特色。如前述,许多马吊牌与千万纸牌只有十、万两门才印有水浒人像,但根据 Chatto (1848, p.59)[38]所述,当时还有一些称为“千万人牌”(Tseen-wan-jin-pae)的牌具,牌式与千万纸牌相同,但所有牌张均印有水浒传人物名字。Culin (1924)[40]也提到,当时在中国称为“麻雀”的棍牌,于美国华埠其实称为“将军牌”。尽管棍牌牌张中只得万字门印有人像或人名,当地华人仍称一百零八只序数牌为“三十六天将七十二地煞”。

陈鱼门说

[编辑]自从 Powell 提出“施-陈-张”说之后,“麻雀由陈鱼门发明/改良”一说就变得流行起来,至今亦成为流传最广的传说,并演化成多种形式。

《快报》陈鱼门说

[编辑]前述《快报》专栏[54]提到,当时民间亦有传说,谓麻雀始于明万历年间,到清代而盛。七张字牌本为“公、候、将、相、文、武、百”,但后来一名“以航海为业的舟山人陈鱼门”,因为行船重风向,故将“公候将相”改为“东南西北”,再后来为了避提政治,就连“文武百”也改成“中發白”。

由前述各早期麻雀牌记录,可见四风牌确曾名为“公候将相”,Culin 的麻雀牌也有“文、武、摠”三牌,与传说相近。然而初期麻雀牌的白板,并不像现今的白板般刻上长方框,而是名副其实的空白牌,与“白板由‘百’”演变而成不吻合。历史上的陈鱼门亦非以航海为业,而是朝廷三品大员。

中央电视台陈鱼门说

[编辑]2008 年中国中央电视台有一个英语电视节目[62],提出一项陈鱼门说的“证据”,说曾任英国驻宁波领事的夏福礼 (Frederick E.B. Harvey),在日记中提过陈鱼门教他打麻雀。然而该节目只叙述了故事情节,没有拍摄夏福礼日记真迹。由于节目指日本千叶“麻雀博物馆”的创办人野口恭一郎,于 2001 年访问宁波“天一阁博物馆”内的“麻将起源地陈列馆”时,亦携同该日记,因此美国作家 Tom Sloper 曾联同英、法、日的三位麻雀研究者向千叶麻雀博物馆索取日记副本[63],可是后者表示无此馆藏。暂时并无证据能确认或推翻这个传说,但就算传说中的日记内容为真,也只表示陈鱼门懂得打麻雀,不能证明他是麻雀的发明人。

天一阁陈鱼门说

[编辑]众多陈鱼门说当中,以天一阁“麻将起源地陈列馆”所宣传的流传最广。暂时该馆并未展示任何支持陈鱼门说的证据,但是网上有关麻雀起源的中文文章,大多参考该馆宣传品而写成。该馆主张的陈鱼门说,主要内容为陈鱼门于同治三年(1864年)将纸牌改为骨制麻雀牌,其中“老千、红花、白花”改为“中、发、白”(与胡适主张“红花/全无”变为白板不同),并赋名“箭牌”,又增加四风牌,令牌张扩充为136只。此外还有其他丰富细节,例如由陈鱼门直接传授麻雀知识的,除了夏褔礼之外,还有哈佛大学的第一位华人教授戈鲲化,而戈鲲化后来又将麻雀引入美国等等。根据中国内地《人民网》对此馆报道[64],馆方表示“‘索’象征船的缆索和鱼网;‘筒’象征船上的盛水桶;‘万’象征船家对财富的渴望;‘风’则为出海最为敏感的风等等”。此说忽略了“索、万”两门最少自明代马吊已有的牌,是出自对钱币的描述,与航海无关,可是这些资料问题,无损该馆宣传品的影响力。

护粮说

[编辑]根据苏州文学杂志社编辑谷新臆测,麻将本为江苏太仓“护粮牌”。话说太仓曾有皇家粮仓,为防雀患,所以要打鸟。太仓人将鸟念作 jiang,因此麻雀(鸟类)就叫 ma jiang。在麻雀游戏之中打一筒、打二筒等等,就是譬喻放枪赶鸟;东南西北四只牌则譬喻风向;“中”指打中;“发”指打得多,长官有奖,所以发财;“白”指打不著;索子则譬喻死鸟的脚,而萬就代表赏金金额等等。谷新曾于一篇文章及前述的中国中央电视台节目[62]之中发表这些臆测,不过他在节目中强调,此纯为个人猜测,而节目亦表示此臆测暂无实据。

麻雀术语

[编辑]经过多年演变,各地不止有不同的麻雀玩法,对共通的规则或行为,也冠以不同名称,不过当中不少仍是明、清年代用语。以下列出各地玩家对部份术语的名称,及这些称谓的来源。

打麻雀

[编辑]从徐珂的《清稗类钞》(1916)[3],可知麻雀耍乐最早是称为“‘叉’麻雀”。根据1950年代以前的报章,当时除了“叉”,还有“打”与“拍”两种叫法。“叉麻雀”直至1970年代,仍见于报刊,“打麻雀”则无疑是现今最流行的叫法。至于“拍麻雀”,早已销声匿迹。今日还有“搓麻雀”这种叫法,不知始于何时,亦不知是否“叉麻雀”之音变(上海话“搓”和“叉”同音)。

庄家(庄)

[编辑]“庄家”本是“桩家”,是明代马吊已有的用语,例如见冯梦龙《马吊脚例》。

圈

[编辑]“圈”字顾名思义,就是庄家又轮了一圈的意思。此语可见于《海上花列传》(1894)[12]及以后多部晚清小说,例如《负曝闲谈》(1903-04)[16]。

出冲

[编辑]出冲(粤港澳/大陆吴语地区)/放枪(台湾)/放炮(大陆)

“出冲”之中“冲”字的传统中文写法应为“衝”,但今多误写为水部的“沖”。“冲”于明代《马吊脚例》中其实解玩家所下的注码(明代马吊玩法是斗牌,不是麻雀的凑牌,故有下注之举),但演变至现代的“出冲”,或近音的“放枪/铳”,则变成带“输掉注码”的含意。

至于“放砲”一语,最早见于清末小说《九尾龟》(1910)[20]的“开大炮”。

生张、熟张

[编辑]“生张”指未被打出或只打出过一只的牌张,此语早于清嘉庆年间小说《蜃楼志》(1804)[65]已出现,不过小说叙述的并非麻雀游戏,而是麻雀的其中一种前身,称为“斗混江”的纸牌戏。该小说亦称台上比较多见的牌为“热张”,与后来见于清末小说《九尾龟》(1910)[20],而且为现代人沿用的术语“熟张”不同。

食糊

[编辑]和牌(大陆)/胡牌(台湾、大陆)/食糊(粤港澳)

当麻将玩家将牌凑成了一定的组合,获得胜利,就称为“和牌”。“和”字可追溯至“默和牌”及“碰和牌”,但由于天九也有所谓“游和”及“碰和”的玩法,而天九牌张又可追溯至宋代的“宣和牌”,因此“和牌”这个术语,也许从清代以前已经沿用。

“和牌”于清代又称为“湖牌”。李汝珍《镜花缘》 (1818) 第七十四回[35]里面打花湖(一种天九牌戏)与十湖(一种类似麻雀的纸牌戏)的情节,就有“湖”了某些牌以及出现“诈湖”的情节。“虎、和、湖”三个近音字,其实从清初开始,就一直在中国牌戏或牌具的名称中独立或交替使用,例如看虎、鬭虎、打四虎、六虎、花湖、十湖、游湖、十五湖、花和、默和、碰和、游和等等。“和牌”之所以称为“湖牌”,也许也是音变的缘故。今人说“胡牌”、“食糊”或“诈糊/胡”,有可能是“湖”这个术语的本字失传的结果。

自摸

[编辑]“自摸”指和牌所用的那一只牌是赢家自己摸回来,而非其他玩家打出。见晚清小说《负曝闲谈》 (1903-04)[16]。

叫糊

[编辑]听牌定口(台湾及大陆)/叫糊(粤港澳)

此术语指玩家只差一只牌即可胜出。“听牌”出处不详,“叫糊”则显然是为了对应“食糊”而来。由于各地规则不同,和牌的种类和方法亦有出入,但一般而言,通过改变分组方法,一副牌可听的牌张可以多于一只。以广东麻将为例,若玩家手上有十三张牌:

那么以下任何一只也可和牌:

碰

[编辑]“碰”出自“碰和牌”,指一副三只同样的牌张。留意在“碰和牌”中,它指的是牌组本身,而不是组成牌组这个行为,所以即使牌组的第三只牌是玩家自己摸回来而不是别人打出,一样叫做“碰”,与现代的用法稍有不同。

吃

[编辑]吃牌(台湾及大陆)/上牌(粤港澳)

“上”本是一种与麻雀相似的天九牌游戏“同棋”的发牌方式。根据杨荫深《中国游艺研究》(1946, p.85)[5]记载,同棋的开局方式与打麻雀相近,各玩家都是先洗牌,然后在自己面前砌起十多幢牌,不过同棋的玩家还会在别处(例如台中央)放置二十张“垃圾牌”。发牌的时候,先由庄家的对家掷三颗骰。若掷出 6, 10, 14, 18,就由庄家拿垃圾牌,下家拿庄家所砌的牌,对家拿下家牌,上家拿对家牌,各拿二十张。这种取牌方式就称为“上”,若掷得其他点数,则用另外的开牌方式。

“吃牌”的出处不详,但杨荫深在书中论及麻雀一节 (p.99) 也是用此语。由于香港人称和牌为“食糊”,所以“吃牌”这个词语最容易引起混淆。

翻

[编辑]多数麻雀玩法计算筹码时,都是以某个基数乘上二的某个幂次方来计算。这个幂,就称为翻。例如“三翻”就是二的三次方,即八倍。这里“翻”字很明显是用来表达自乘多少次的意思,不过今人多将它误写为无意义的“番”。“翻”这个术语,可见于晚清小说《负曝闲谈》 (1903-04)[16]。

底

[编辑]此语早见于《官场现形记》(1903)[13]及《负曝闲谈》 (1903-04)[16]。清末民初的麻雀玩家约战的时候,会以一“底”几多钱来说明预期的最大输赢总数,例如一百元一底,就是预期胜负最多在一百元上下。可是这个底数其实无大意义,原因是实际决定输赢的,是各人胜出牌局之翻数,以及总共打几多圈。即使商定一底一百元,总输赢超出此数的情况亦常见,不过这个术语仍然沿用至今。

流程

[编辑]- 洗牌:把牌全反扣过来,使牌面朝下。玩家双手搓动牌,使牌均匀而无序地运动,称为“洗牌”。

- 码牌:洗均匀之后,每人码36张牌,两张牌上下摞在一起为一墩,各自为18墩,并码成牌墙摆在自己门前,四人牌墙左右相接成“四方城”(部分玩家会抽起花牌,每边牌墙只有17墩,共136张牌)

- 掷骰与开牌:

- 采用两次掷骰。掷骰者必须一手持两个骰子,从牌桌中央上空10—20厘米高度掷出。

- 庄家首先掷骰,掷得的点数,既是开牌的基数、也是确定第二位掷骰者的点数。庄家掷点、以庄家为第一位,按逆时针方向顺序,庄为东,占数为5、9点;庄下家为南,占2、6、10点;庄对家为西,占3、7、11点;庄上家为北,占4、8、12点。根据庄家掷骰的点数,再由占点数者第二次掷骰。

- 第二掷骰者掷点后,两次掷骰的点数之和作为开牌点数。开牌前,庄家应及时收回骰子。

- 开牌:在第二次掷骰者所码的牌墙处,从右向左依次数到与开牌点数相同的那一墩,由庄家开始抓下两墩牌,按牌的顺时针方向抓取,直至每个人抓3次共12张牌,此时由庄家先抓上层一张牌,隔一墩再抓上层一张牌,其他人依次各抓一张。庄家共有14张牌,其他人各有13张牌。

- 理牌、审牌、补花:分类整理手中的牌,整齐排列,审视牌势。如手中有花牌,首先由庄家补花,即是从牌墙的尾端取牌,取牌数与花牌数一致。如补上花牌可继续补,再由南家、西家、北家依次补,然后庄家打出第一张牌。

- 行牌:行牌即是打牌进行过程。由庄家打出第一张牌开始,此过程包括抓牌、出牌、吃牌、碰牌、开杠(明杠、暗杠)、补直至和牌或荒牌。

各种玩法

[编辑]- 国标麻将竞赛规则

- 国标麻将

- 广东麻雀

- 江南麻将

- 上海麻将

- 海宁麻将

- 太原立四麻将

- 成都麻将

- 福建麻将

- 福州麻将

- 台湾麻将

- 南京麻将

- 合肥麻将

- 武汉麻将

- 天津麻将

- 日本麻将

- 美国麻将

- 越南麻将

- 菲律宾麻将

- 香港麻将

- 港式台湾麻将

衍生产品

[编辑]玩法除了以上说明之外,还有:

电脑游戏

[编辑]近年有许多麻将的电脑游戏及电子游戏出品,让人可以与电脑对战或透过网上与人对战。这类游戏以日本麻将居多,中文地区则多为网络麻将游戏。

流行文化

[编辑]影视

[编辑]thumb|right|250px|呖咕呖咕新年财 (2002) 麻雀电影以麻雀为剧情要素,以香港电影居多。以下除非特别说明,否则都是香港制作。

- (2008) 麻局 Close Encounter Of Mahjong (中国大陆电影)

- (2007) 呖咕呖咕对对碰 House Of Mahjong

- (2007) 雀圣3自摸三百番 Kung Fu Mahjong 3: The Final Duel

- (2006) 打雀英雄传 Bet To Basic

- (2005) 雀圣2自摸天后 Kung Fu Mahjong 2

- (2005) 雀圣 Kung Fu Mahjong

- (2003) 少年赌圣 Teenage Gambler

- (2002) 呖咕呖咕新年财 Fat Choi Spirit

- (1996) 麻雀飞龙 Mahjong Dragon

- (1986) 坏女孩 Why, Why, Tell Me Why?

- (1984) 麻雀放浪记 Mahjong Horoki (日本电影)

- (1981) 打雀英雄传 Mahjong Heroes

只以录像形式发行的戏剧及电视电影,则以日本制作为主,详见日文麻雀條目的录像一节。以下只列出非日本制作。

- (2008) 麻將至尊王(台湾电视电影)

漫画

[编辑]麻雀漫画亦以日产为主,例如《斗牌传说》、《胜负师の条件》及《咲-Saki-》。详见日文麻雀漫画條目。

其他

[编辑]- 阿嘉莎·克莉丝蒂的推理小说《罗杰‧艾克洛命案》(The Murder of Roger Ackroyd, 1926)第十六章“麻雀之夜”(An Evening at Mah Jong)当中,一位名为 Dr Sheppard 的角色于某一局凭“天胡”胜出后,变得多话起来,令情节出现重要发展。

- 电影《Charlie Chan's Murder Cruise》(1940)之中,有一警句谓 "In China, mahjong very simple; in America very complex - like modern life."

- 八十年代的美国电视连续剧《The Greatest American Hero》在香港播出时,由于主角的超人服上印有一个红色的“中”字,故 TVB 电视台将剧集取名为《飞天红中侠》。

- 由 Raymond Benson 所著,以香港为背景的占士邦小说《Zero Minus Ten》(1997)中,有占士邦打麻雀的情节。

- 电影《孽欲杀人夜》(Manhunter, 1986)与《沉默的赤龙》(Red Dragon, 2002)中,均有树上刻著“中”字的情节。导演以此来表达 Red Dragon 的意像,不过 Red Dragon 只是西方对麻雀牌的“红中”的称呼,并非“中”字的本义。

趣闻轶事

[编辑]- 根据《清稗类钞》(1916)[3]的记述,民初的赌客可以玩得穷奢极侈,一底麻雀高达白银五万两。另外,据《十叶野闻》 (1917)[2]记载,曾任军机大臣的奕劻之子载振,曾自设一底麻雀达三千两白银的赌局,吸引想攀附权贵之人参加。然而载振并不露面,只暗中派人记下赌客的性格,若输掉三底仍再接再励,就记为“上等”,赌坊亦会招呼周到,不过若赌客裹足不前,就会设法威迫,务求赌客输尽钱财。此举算是既可观人,也可敛财。

- 梁启超有句名言,“只有读书可以忘记打牌(麻将);只有打麻将可以忘记读书。”[66]

- 胡适虽曾在1930年专门撰文将麻将与鸦片、八股、小脚并列为中国四害,“全国每日只有一百万桌麻将,每桌只打8圈,就得费四百万点钟,就是损失十六万七千日的光阴。”[67]。胡适夫人江冬秀是麻将迷,视牌如命,胡适搬到了美国,江冬秀还常常和其他太太们一起打麻将。每当麻将局三缺一时,江冬秀总是要拉胡适上麻将桌。

- 德国学者 Fritz Fleiner 于1928年率先提出现代法学当中的“比例原则”时,有名言谓:“警察打麻雀不能开大炮”(Die Polizei soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen)[68],巧合地将麻雀与大炮连结起来。

Unicode

[编辑]Unicode1F000~1F02B 麻雀牌的字符。

| 记号 | Unicode | 文字参照 | 名称 | 记号 | Unicode | 文字参照 | 名称 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 🀀 | U+x1f000 | 🀀 🀀 |

麻将牌 东 | 🀁 | U+x1f001 | 🀁 🀁 |

麻将牌 南 | |

| 🀂 | U+x1f002 | 🀂 🀂 |

麻将牌 西 | 🀃 | U+x1f003 | 🀃 🀃 |

麻将牌 北 | |

| 🀄 | U+x1f004 | 🀄 🀄 |

麻将牌 中 | 🀅 | U+x1f005 | 🀅 🀅 |

麻将牌 发 | |

| 🀆 | U+x1f006 | 🀆 🀆 |

麻将牌 白 | 🀇 | U+x1f007 | 🀇 🀇 |

麻将牌 一万 | |

| 🀈 | U+x1f008 | 🀈 🀈 |

麻将牌 二万 | 🀉 | U+x1f009 | 🀉 🀉 |

麻将牌 三万 | |

| 🀊 | U+x1f00a | 🀊 🀊 |

麻将牌 四万 | 🀋 | U+x1f00b | 🀋 🀋 |

麻将牌 五万 | |

| 🀌 | U+x1f00c | 🀌 🀌 |

麻将牌 六万 | 🀍 | U+x1f00d | 🀍 🀍 |

麻将牌 七万 | |

| 🀎 | U+x1f00e | 🀎 🀎 |

麻将牌 八万 | 🀏 | U+x1f00f | 🀏 🀏 |

麻将牌 九万 | |

| 🀐 | U+x1f010 | 🀐 🀐 |

麻将牌 一索 | 🀑 | U+x1f011 | 🀑 🀑 |

麻将牌 二索 | |

| 🀒 | U+x1f012 | 🀒 🀒 |

麻将牌 三索 | 🀓 | U+x1f013 | 🀓 🀓 |

麻将牌 四索 | |

| 🀔 | U+x1f014 | 🀔 🀔 |

麻将牌 五索 | 🀕 | U+x1f015 | 🀕 🀁 |

麻将牌 六索 | |

| 🀖 | U+x1f016 | 🀖 🀖 |

麻将牌 七索 | 🀗 | U+x1f017 | 🀗 🀗 |

麻将牌 八索 | |

| 🀘 | U+x1f018 | 🀘 🀘 |

麻将牌 九索 | 🀙 | U+x1f019 | 🀙 🀙 |

麻将牌 一筒 | |

| 🀚 | U+x1f01a | 🀚 🀚 |

麻将牌 二筒 | 🀛 | U+x1f01b | 🀛 🀛 |

麻将牌 三筒 | |

| 🀜 | U+x1f01c | 🀜 🀜 |

麻将牌 四筒 | 🀝 | U+x1f01d | 🀝 🀝 |

麻将牌 五筒 | |

| 🀞 | U+x1f01e | 🀞 🀞 |

麻将牌 六筒 | 🀟 | U+x1f01f | 🀟 🀟 |

麻将牌 七筒 | |

| 🀠 | U+x1f020 | 🀠 🀠 |

麻将牌 八筒 | 🀡 | U+x1f021 | 🀡 🀃 |

麻将牌 九筒 | |

| 🀢 | U+x1f022 | 🀢 🀢 |

麻将牌 梅 | 🀣 | U+x1f023 | 🀣 🀣 |

麻将牌 兰 | |

| 🀤 | U+x1f024 | 🀤 🀤 |

麻将牌 竹 | 🀥 | U+x1f025 | 🀥 🀥 |

麻将牌 菊 | |

| 🀦 | U+x1f026 | 🀦 🀦 |

麻将牌 春 | 🀧 | U+x1f027 | 🀧 🀧 |

麻将牌 夏 | |

| 🀨 | U+x1f028 | 🀨 🀨 |

麻将牌 秋 | 🀩 | U+x1f029 | 🀩 🀩 |

麻将牌 冬 | |

| 🀪 | U+x1f02a | 🀪 🀪 |

麻将牌 百搭 | 🀫 | U+x1f02b | 🀫 🀫 |

牌的里面 |

相关

[编辑]附注

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 沈一凡著,绘图麻雀牌谱。时务书馆,1914年(上海游艺社1924年重印)。

- ^ 2.0 2.1 2.2 许指严《十叶野闻》(1917)第七章.清末雀戏三则。

- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 徐珂《清稗类钞.赌博类》(1916)。

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 杜亚泉著,博史。上海:开明书店,1933年。

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 杨荫深著,中国游艺研究。世界书局,1946 年。

- ^ Joseph Babcock, Rules of Mah-Jongg (hardcover title: Mah-Jongg, The Fascinating Chinese Game), Mah-Jongg Sales Company of America, San Francisco and Shanghai, 1920.

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Stewart Culin (1895a), Korean Games with Notes on the Corresponding Games of China and Japan, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

- ^ (清)金学诗《牧猪闲话.马吊牌》:“四人入座,每人各分八页。法亦以大击小”。

- ^ 麻将申报国家文化遗产未果 可能被日本抢先,中国评论新闻,2008-11-21。

- ^ 10.0 10.1 10.2 (清)汪师韩《谈书录》:“纸牌之戏,前人以为起自唐之叶子格、宋之鹤格、小叶子格,然叶格戏似兼用骰子,盖与今之马吊游湖异矣。世人多谓马吊之后,变为游湖,亦非也。二者一时并有,特马吊先得名耳。马吊本名马掉脚,约言之曰马掉,后又改掉为吊。(谓马四足失一,则不可行。明时或讹脚为角。)游湖广三十叶为六十叶,其名自康熙间始有。然前人用三十叶,其曰看虎(一名斗虎),曰扯三章,曰扯五章者,即游湖也。(杭之西湖、苏之虎邱、扬之红桥,其船皆曰湖船,客皆曰游湖。马掉取乘马之义,游湖取乘舟之义耳。)其见于书而可摘录者,若唐苏鹗《同昌公主传》,……(下略)”

- ^ 11.0 11.1 瞿兑之著,杶庐所闻录。上海:申报月刊社,1935年。

- ^ 12.0 12.1 韩邦庆《海上花列传》(1894)第十三回。

- ^ 13.0 13.1 李宝嘉《官场现形记》(1903)第二十九回、第四十二回。

- ^ 曾朴《孽海花》(1905)第一回。

- ^ 吴趼人《二十年目睹之怪现状》(1906-1910)第八十三回。

- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 蘧园(欧阳钜源)《负曝闲谈》(1903-04)第二十九回。

- ^ 黄世仲《廿载繁华梦》(1905)第十四回。

- ^ 包天笑 (1876—1973)《秋星阁笔记》(1909):“端太息曰:‘诚如君言,此花骨头亦唐丧馀不少,向者馀亦嗜此,一行作吏,兹事废矣。惟近日盛行麻雀牌,闻士大夫皆嗜之如性命,君亦能之乎?’某君曰:‘中书向于各种赌经,均未入其藩篱,殊为门外汉也。’端曰:‘我犹仿佛忆之,麻雀牌中,他牌均四,惟白板则五。’某君急辩曰:‘大帅误矣,白板亦四也。’端熟视某中书半晌。笑曰:‘咦,足不亦个中人也,能正我之误,大佳。’又周视在座诸僚曰:‘君辈皆亦深知白板之数非五也。’语已大笑,端茶送客矣。”

- ^ 梦花主人《九尾狐》(1908-10)第二十五回。

- ^ 20.0 20.1 20.2 张春帆《九尾龟》(1910)第九十九回。

- ^ 吴趼人《近世社会龌龊史》(1910)第三回。

- ^ 沈一帆著,麻雀大观,1919年。

- ^ 黄世仲《宦海升沉录》(1909)第十三回。

- ^ 诞叟(钱钖宝)《梼杌萃编》(1916)第十五回。

- ^ 鲁迅著,高老夫子(1924-25),收录于结集《彷徨》内。北新书局,1926年。

- ^ 鲁迅《补白》(1925)。

- ^ 鲁迅《偶感》(1934)。

- ^ 28.0 28.1 马叙伦《石屋续沈》第二卷。

- ^ (明)陆容《菽园杂记》第十四卷:“斗叶子之戏,吾昆城上自士夫,下至僮坚皆能这。予游昆痒八年,独不解此。人以拙嗤之。近得阅其形制,一钱至九钱各一叶,一百至九百各一叶,自万贯以上皆图人形,万万贯呼保义宋江,千万贯行者武松,百万贯阮小五,九十万贯活阎罗阮小七,八十万贯混江龙李进,七十万贯病尉迟孙立,六十万贯铁鞭呼延绰,五十万贯花和尚鲁智深,四十万贯赛关索王雄,三十万贯青面兽杨志,二十万贯一丈青张横,九万贯插翅虎雷横,八万贯急先锋索超,七万贯霹雳火秦明,六万贯混江龙李海,五万贯黑旋风李逵,四万贯小旋风柴进,三万贯大刀关胜,二万贯小李广花荣,一万贯浪子燕青。或谓赌博以胜人为强,故叶子所图,皆才力绝伦之人,非也。盖宋江等皆大盗,详见《宣和遗事》及《癸辛杂识》。作此者,盖以赌博如群盗劫夺之行,故以此警世。而人为利所迷,自不悟耳。记此,庶吾后之人知所以自重云。”

- ^ 30.0 30.1 王士祯《分甘馀话》(1709)卷一.马吊牌。

- ^ (清)金学诗著,《牧猪闲话》。

- ^ (清)李式玉著,《四十张纸牌说》。

- ^ 《大清律例.刑律.杂犯》第378条第2款:“凡以马吊、混江赌博财物者,俱照此例治罪”。

- ^ 34.0 34.1 李斗《扬州画舫录》(1795)卷十一。

- ^ 35.0 35.1 35.2 李汝珍《镜花缘》(1819)第六十九、七十三、七十四、七十五、七十七回

- ^ 邗上蒙人《风月梦》(1883)第十三回、第十六回。

- ^ 37.0 37.1 竹秋氏《绘芳录》(1894)第二十回。

- ^ 38.0 38.1 W.A. Chatto (1848), Facts and Speculations on the Origin and History of Playing Cards, John Russell Smith, London.

- ^ 39.0 39.1 W.H. Wilkinson, Chinese Origin of Playing Cards, The American Anthropologist, Volume VIII, January 1895, pp. 61-78.

- ^ 40.0 40.1 40.2 40.3 Stewart Culin, The Game of Ma-Jong, Brooklyn Museum Quarterly, Volume XI, October 1924, pp.153-168.

- ^ 胡适日记,第五册(1928-29)。台湾:联经出版,2004 年。

- ^ The Seventh Annual Report of the American Museum of Natural History, p.23, 1875.

- ^ 43.0 43.1 Stewart Culin (1895b), Chinese Games with Dice and Dominoes, Annual Report of the U.S. National Museum, Washington, D.C., United States Government Printing Office, pp. 491-537.

- ^ Mah-Jongg: A Memorandum by Sir William H. Wilkinson (unpublished manuscript), The Continental Mah-Jongg Sales Co., Amsterdam, 1925.

- ^ 麻雀博物馆。

- ^ 人文天下,2010年4月12日

- ^ 浙省发明革命麻雀牌,大汉公报(温哥华),1934年7月26日。

- ^ 48.0 48.1 郭双林、萧梅花著,中国赌博史。台湾:文津出版社,1996年。

- ^ 梦花主人《九尾狐》(1908-10)第二回。

- ^ Chainsaw Riot,七色部落:东莞牌,明报(香港),2009年12月20日。(另载于作者网志。)

- ^ John Benjamin Powell (1888-1947), Mah Chang: The Game and Its History, The China Weekly Review (上海密勒氏评论报) [Shanghai], June 30, 1923.

- ^ Mahjong's Invention, The Fulton Patriot [New York], February 25, 1940.

- ^ Origin of Mah Jongg, The Straits Times [Singapore], 24 December 1924, Page 3.

- ^ 54.0 54.1 谈赌博掌故,快报(多伦多),1974年3月21日。

- ^ 金学诗《牧猪闲话》:“古有打马格局、打马图式,今皆不传。以文翔凤朝京打马格(见《说郛》)证之,知打马非马吊牌也。”

- ^ Jelte Rep, The Great Mahjong Book: History, Lore, and Play, Tuttle Publishing, USA, 2007.

- ^ Rodney P. Carlisle, Encyclopedia of Play in Today's Society, vol. 1, Sage Publications, USA, 2009.

- ^ Harr, L. L., Pung Chow, The Game of a Hundred Intelligences, New York, 1923.

- ^ 仲富兰著,图说中国百年社会生活变迁 (1840-1949)/文体.教育.卫生:1840-1949。学林出版社,2001。

- ^ 陈海萍著。推不倒的长城:中国“麻将热”面面观及其思考。长江文艺出版社,1993。

- ^ 戈春源。中国近代赌博史。福建人民出版社,2005。

- ^ 62.0 62.1 Ancient Chinese Games, episode 6: Mahjong (中国中央电视台英语电视节目)。普通话节目《两千年来的那些游戏》“第7集:博戏”有相近内容。

- ^ Tom Sloper, Shanghai and Ningbo, accessed on 2010-12-31.

- ^ 麻将源自宁波 鼻祖陈鱼门,人民网(中国经济网转载),2007年6月7日。

- ^ 《蜃楼志》(1804)第二回。

- ^ 梁启超:《书法指导》

- ^ 胡适:《漫游的感想·麻将》。

- ^ Fritz Fleiner, Institutionen Des Deutschen Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Tübingen, 1928.