美洲蠣鷸

| 美洲蠣鷸 | |

|---|---|

| |

| 一對美洲蠣鷸,攝於美國紐約皇后區提爾頓堡 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 鳥綱 Aves |

| 目: | 鴴形目 Charadriiformes |

| 科: | 蠣鷸科 Haematopodidae |

| 屬: | 蠣鷸屬 Haematopus |

| 種: | 美洲蠣鷸 H. palliatus

|

| 二名法 | |

| Haematopus palliatus Temminck, 1820

| |

| |

留鳥

夏候鳥

冬候鳥

| |

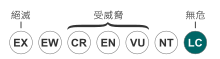

美洲蠣鴴(學名:Haematopus palliatus,中國大陸作美洲蠣鷸,台灣作美洲蠣鴴),又稱美洲斑蠣鷸,為鴴形目蠣鴴科蠣鷸屬下的涉禽,廣泛分佈於美洲沿海地區。此鳥身體黑白相間,鳥喙長而厚,為亮橙色。該鳥主要以潮間帶的各種貝類和其他小動物為食。美洲蠣鷸一般會在3—4歲大時開始繁殖,並會照顧雛鳥約2月左右。美洲蠣鷸目前種群穩定,IUCN評為無危,但仍易受棲息地破壞與環境污染的影響。

外貌描述[編輯]

美洲蠣鷸是一種大型鷸類。該鳥頭部和胸部呈黑色,翅膀、背部和尾部灰黑,腹部則是白色。其翅膀內部亦為白色,但僅在飛行時可見。其瞳孔為黃色,眼睛周圍一圈為橙黃色。其嘴厚而長,為亮橙色。該鳥腿部為粉色。成年美洲蠣鷸體長42—55厘米[2]。

種群分佈[編輯]

美洲蠣鷸分佈於北至新英格蘭、南至烏拉圭和阿根廷的大西洋沿岸,以及加利福尼亞州南部至智利的太平洋沿岸。墨西哥灣以及加勒比海沿岸亦有分佈[3]。其在新英格蘭地區的種群會在冬季遷徙至美國南方[4],而其餘地區的種群則多為留鳥[5]。

種間關係[編輯]

美洲蠣鷸最近的親緣種是分佈於北美洲西岸的美洲黑蠣鷸。二者常在加利福尼亞州南部等分佈重疊處雜交[6]。

生態與習性[編輯]

棲息地[編輯]

美洲蠣鷸幾乎只棲息於沿海灘涂,尤其喜愛少見天敵的屏障島。其築巢地一般是貝類充沛的沙灘,但偶爾也會在苦鹹水沼澤等生境築巢。在遭遇颶風等惡劣天氣時,美洲蠣鷸會前往臨近的農田等生境尋求庇護[6]。

捕食[編輯]

美洲蠣鷸主要以貝類和其他海生無脊椎動物為食。其最常捕食的獵物是牡蠣,但亦會捕食貽貝、蛤蜊、笠螺、海膽、螃蟹、海星和蠕蟲。美洲蠣鷸一般會漫步於海岸,尋找半開的貝類,並用喙將其肉夾出。然而,有時美洲蠣鷸的鳥喙可能會被夾住,如在漲潮前未能掙脫甚至有可能會因此溺亡。此外,美洲蠣鷸還會將喙伸入蟶子、螃蟹等掘穴生物的巢穴中,將其從中叼出。對於帶有硬殼的獵物,美洲蠣鷸可能會在礁石上將其砸碎。美洲蠣鷸最常在退潮時捕食,彼時潮水較淺以便於其搜尋獵物,同時大部分貝類仍會張開其貝殼以獲取食物[6]。北美鷸、翻石鷸和大型鷗類有時會跟隨覓食中的美洲蠣鷸,及其得手便前去搶奪其獵物[6]。

生命周期[編輯]

美洲蠣鷸的繁殖季為每年4—7月[7]。求偶時,雄鳥會發出頻率逐漸增快的吹笛聲並旋轉身體,有時還會飛到空中。有時會有三對美洲蠣鷸一同進行求偶動作。該鳥有時會在褐鵜鶘、黑剪嘴鷗或是燕鷗的群落內築巢[6]。之後,雄鳥會用腳在地上挖出5個小坑,而雌鳥會選擇其中一個作為鳥巢[8]。雄鳥與雌鳥均會參與孵蛋和育雛[9][10]。其蛋為灰褐色,上有暗色斑點,長5.6—5.8厘米,寬3.9—4厘米。雌鳥一般一窩產下2—4枚蛋,這些蛋會在24—28天後孵化[6]。期間,浣熊、臭鼬、郊狼、烏鴉、鼠與狐狸均會捕食該鳥的鳥蛋[11]。

-

孵蛋的美洲蠣鷸,攝於新澤西州五月岬州立公園

-

左圖拍攝的20分鐘後,這隻美洲蠣鷸的配偶前來換班孵蛋

雛鳥破殼而出時全身覆蓋有棕色絨毛。此時的雛鳥已具備視力,且在破殼2小時就能行走,1天後即可離開巢穴[9]。幼鳥還能下水游泳或潛水以躲避掠食者[6]。幼鳥會在35天大時長齊羽翼,5周大時便可飛行[4],但此時其喙部還不足以打開貝類,故親鳥仍會投餵直至雛鳥2月大時[6]。不過幼鳥可能會在親鳥仍在投餵時便嘗試獨自覓食。此後親鳥和幼鳥便會分別,多會飛往不同地區。不過幼鳥常會在數年後返回其出生地[6]。

美洲蠣鷸是一夫一妻制鳥類,有時其配偶關係可維持數年[6]。美洲蠣鷸在鷸類中壽命較長[8],有記錄的最長壽個體活了至少23年[6]。因此,其繁殖率較其他鷸類而言更低[8]。

種群保育[編輯]

美洲蠣鷸目前種群狀況穩定分佈廣泛,無滅絕之虞,IUCN將其評為無危。[1],據估計全球共有74000隻成年個體[6]。19世紀曾有大量盜獵者為獲取其羽毛和鳥蛋而獵殺美洲蠣鷸,以至於其在新英格蘭地區一度絕跡。然而,在1918年候鳥條約法案頒佈後,該鳥種群已經恢復。目前,該鳥雖受棲息地破壞、塑料污染以及海平面上升等因素影響[11],但疏浚活動所造成的沙洲亦是其絕佳的棲息地[6]。美洲蠣鷸在鳥類保護組織飛行夥伴的種群風險評估中得分為14分[註 1],並將其列為「需要關注」的鳥類[6]。

註釋[編輯]

- ^ 該組織的評分在1—20分之間,得分越高代表滅絕風險越大

參考文獻[編輯]

- ^ 1.0 1.1 BirdLife International. Haematopus palliatus. The IUCN Red List of Threatened Species. 2016: e.T22693644A93416407 [2021-01-13].

- ^ American oystercatcher Haematopus palliatus. USGS. [December 12, 2013]. (原始內容存檔於2023-04-06).

- ^ Species factsheet: Haematopus palliatus. BirdLife International. [2013-12-12]. (原始內容存檔於2016-08-17).

- ^ 4.0 4.1 Kenn Kaufman. American Oystercatcher. Audubon. [2023-08-21]. (原始內容存檔於2023-08-11).

- ^ Kushlan,James A; Hickey,Catherine; White,Anthony W. The American Oystercatcher (Haematopus palliatus) in Northern Bahamas. The Journal of Carribean Orithology. 2011, 24: 48–55.

- ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 American Oystercatcher Overview. All about Birds. Cornell University. 2018 [2018-04-02]. (原始內容存檔於2023-08-16).

- ^ American Oystercatcher - Haematopus palliatus. New Hampshire PBS Nature Works. 2018 [2021-07-22]. (原始內容存檔於2023-08-16).

- ^ 8.0 8.1 8.2 American Oystercatcher. The Texas Breeding Bird Atlas. Texas A&M University. [2023-08-21]. (原始內容存檔於2023-08-21).

- ^ 9.0 9.1 Thibault, J; Sanders, F; Jodice, P. Parental Attendance and Brood Success in American Oystercatchers in South Carolina. Waterbirds. 2010, 33: 511–517.

- ^ Florida’s breeding bird atlas: a collaborative study of Florida’s birdlife. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. 2003 [2018-04-02]. (原始內容存檔於2008-05-09).

- ^ 11.0 11.1 American Oystercatcher. American Bird Conservancy. 2018 [2018-04-02]. (原始內容存檔於2023-09-09).

外部連結[編輯]

|