坦志麥特

| 系列條目 |

| 鄂圖曼帝國歷史 |

|---|

|

| 崛起 (1299–1453) |

|

大空位期 (1402–1413) |

| 擴張 (1453–1566) |

| 蘇丹女權時期(1533–1566) |

| 轉型 (1566–1703) |

| 科普魯律時期 (1656–1703) |

| 滯止 (1703–1789) |

| 鬱金香時期 (1718–1730) |

| 衰落 (1789–1908) |

|

新秩序 (18世紀末至19世紀初) |

| 解體 (1908–1922) |

|

二次立憲時期 (1908–1920) |

|

|

坦志麥特(鄂圖曼土耳其語:تنظيمات,羅馬化:Tanzimāt,直譯:重組)全稱「坦齊·馬特·海利爾」(土耳其語:Tanzimat-ı Hayriye,直譯:仁政改革),[1]乃鄂圖曼帝國的一連串改革的總稱,從1839年的花廳御詔起,終至1876年的鄂圖曼帝國憲法。[2][3]19世紀中葉,鄂圖曼帝國正面臨歐洲列強在軍政上的壓力、持續向巴爾幹半島推進的歐洲金融中心,及希臘與埃及等原鄂圖曼統治之地區的民族主義氾濫與國家分裂風潮,因而在此時正式推動一系列的西化改革與現代化政策。這段期間又被稱為「坦志麥特改革」或「坦志麥特時期」。[2][4]坦志麥特是土耳其從神權伊斯蘭國家轉變為現代法治國家和效仿西歐多民族國家的第一步。[2]

概要

[編輯]

於1808年繼任鄂圖曼蘇丹的馬哈茂德二世廢除了耶尼切里,並推動西化的軍事改革,並新設外交、內政、財政三部,使政府組織現代化,同時設立翻譯所,並派遣留學生到歐洲各國以培養人才,同時他透過牽制國內的「地方望族」、「地方勢力」,以達到重新確立中央集權的目的。[5][6]然而,鄂圖曼帝國因與埃及的蘇丹穆罕默德·阿里發生敘利亞領土糾紛,繼而爆發第二次鄂圖曼-埃及戰爭。1839年7月,當馬哈茂德二世聽聞埃及軍隊在敘利亞戰役中擊敗鄂圖曼軍隊的消息後就一病不起。[2][7]

在馬哈茂德二世死後,其子阿卜杜勒-邁吉德一世繼位。[7]在這場國家危機中,鄂圖曼外交部長穆斯塔法·雷希德帕夏正努力去改善與埃及的關係。[7]他為了讓英國能支持其在埃及方面的事情,在前一年(也就是1838年)與埃及簽屬巴爾塔利曼條約(英國土地貿易條約):[7]該條約隨後成為英國與亞洲國家締結的一系列貿易條約之範本。[8]

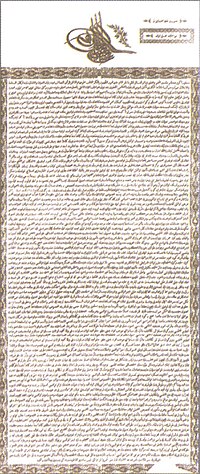

1839年11月,阿卜杜勒-邁吉德一世頒布了由穆斯塔法·雷希德帕夏起草的花廳御詔,開始全面改革政治、軍事、財政、文化、教育等等層面,試圖將該國原有伊斯蘭體系轉至西方體系:[2][9]這是坦志麥特改革的開始。[2]此後,在坦志麥特改革下,鄂圖曼帝國建立了中央集權官僚機構與現代化軍隊,並不斷朝西方國家轉型。[10]期間,該改革受到了1848年革命影響,在克里米亞戰爭後頒布了繼承了不少西方政策的改革法令,並如火如荼地進行了約37年,直到在1876年頒布了鄂圖曼帝國憲法為止。[2]

這一時期,在法律法規改革方面,鄂圖曼帝國開展了以歐洲國家法律為基礎的立法工作,並就各項法律設立了法院。然另一方面,由於伊斯蘭法庭也同時存在著,因此這兩個法律都是有效的,繼而導致了社會制度的動盪。[4]此外,被稱為「伊爾蒂扎姆」的鄂圖曼稅收合同制度也被逐步淘汰。在1840年代初期,鄂圖曼向80人發放銀行牌照,包括住在伊斯坦堡加拉塔區的拉里兄弟。但到1850年代中期便合併到只剩18人,他們在19世紀後期活躍在列強的銀行之中。[11]1856年,鄂圖曼帝國銀行成立。[12][13]並且,鄂圖曼建立了不少歐式部隊和學校,建立了中央集權官僚機構,並透過建立最高和高級司法委員會和立法機構,使傾向於成為地方州長的州部長和地方政府人員成為地利貝伊[14]:580(英語:Derebey,直譯:谷地領主)的基本權力被逐漸削弱。[2]

坦志麥特也是歐洲以外的第一個推動西化改革的嘗試,開創了亞洲「西化」之先驅,清朝的洋務運動、泰國的查克里改革、日本的明治維新皆以此為參考。[2]

背景

[編輯]

鄂圖曼帝國是一個橫跨歐、亞、非的大帝國,但自18世紀以來,由於該國已經輸掉了好幾場戰爭,它被迫承認目前鄂圖曼的軍事實力和政治結構,已然逐漸地被歐洲國家超越、脫節。[15][16]除此之外,全國各地的地利貝伊(即地方望族、地方勢力,下稱地主)的影響力已經大於國家本身,中央對那些地方的控制力也愈發薄弱。[15]而在巴爾幹半島,希臘人、保加利亞人、塞爾維亞人等民族都表現出想要獨立的趨勢。[15]

鄂圖曼帝國就在這內憂外患中,試圖重新建立起一個中央集權的改革。塞利姆三世在1792年,與俄羅斯的一戰中失去克里米亞半島後,便進行了稱為「Nizam-I Cedid」(鄂圖曼土耳其語:نظام جديد,羅馬化:Niẓām-ı Cedīd,直譯:新秩序)的革新,並在從法國邀請的軍事顧問團的指導下組織了一支新軍隊、一所陸軍和海軍的技術學校,並設立常駐歐洲國家大使,以收集更多訊息。[15]然而,除了受到地主、禁衛軍和前政治家的強烈抵抗外,1798年拿破崙入侵埃及之後的,由穆罕默德·阿里統治的埃及已經幾乎獨立於鄂圖曼帝國之外了。屋漏偏逢連夜雨的是,隨著1804年巴爾幹半島的斯拉夫人爆發叛亂,鄂圖曼帝國周邊的局勢更加惡化。[15]然後,在以巴爾幹半島叛亂導致新一輪的的俄土戰爭爆發期間,一場由老衛兵煽動的叛亂爆發,導致塞利姆三世被殺,穆斯塔法四世被擁護上王位。[15]然後,他很快就被改革派地主阿萊姆達·穆斯塔法帕夏廢黜,並由馬哈茂德二世繼位。[15]他認為這位蘇丹很有必要去獲得各地主的支持,所以在1808年的時候,他便讓馬哈茂德二世與一些重要的地主首領簽署了《聯盟憲章》。[15]該憲章要求地主提供兵力、維持治安、服從蘇丹,而作為交換,(蘇丹)承認地主的既得權益──以往,這些都是由蘇丹親治──而這些內容無疑地相當劃時代。[15]阿萊姆達還想讓一支名為Sekbân-ı Cedîd的西式軍隊來取代原有軍隊[15],但在1808年11月,耶尼切里發動政變並將阿萊姆達殺害。[15]對此,馬哈茂德二世仍繼續堅持改革。

1821年的希臘起義,使耶尼切里的無能爆露出來,也表明單靠其力量是不可能鎮壓得住該起義的。[17][18]於是馬哈茂德二世便下令埃及總督穆罕默德·阿里鎮壓,其埃及西式軍隊隨後便派往希臘,結果取得了巨大的戰績。[17][18]這使馬哈茂德二世決定要廢除耶尼切里。他組建了一支新的西式軍隊:Eshkinji,並於1826年襲擊了耶尼切里的總部,宣布廢除該軍團。[17]此外,他還向西歐國家派遣留學生,將外交、內政、財政部三部,與作為國家事務中心的大維齊爾分開,並首次進行人口普查,通過建立最高法制,鞏固法律體系的基礎。軍事委員會和最高司法審議委員會等隨後也相繼開始進行。[17]此外,他還在1833年設立了翻譯處,專門培訓土耳其人的翻譯作業,以取代主要負責翻譯工作的希臘人。他也因此成為一個為新興的鄂圖曼年輕官僚提供職業機會的組織。[17]

馬哈茂德二世在遏制國內不滿的同時,堅決實施這些改革,但後來他與埃及的穆罕默德·阿里的關係卻成為牽涉至其他國家的嚴重問題。[17]穆罕默德·阿里要求其在敘利亞擁有主權,以換取他對鎮壓希臘起義的貢獻(儘管最終並未能鎮壓之)。馬哈茂德二世拒絕這個要求,並認為穆罕默德·阿里將會因擁有敘利亞而有了入侵西安納托利亞的風險。[17]馬哈茂德二世被迫尋求俄羅斯帝國的支持,由於英法的相繼干涉,1833年雙方簽訂了屈塔希亞公約,埃及軍隊承諾,鄂圖曼方只要將敘利亞移交給埃及,他便即刻撤出。[17]然而,鄂圖曼帝國與埃及在敘利亞的衝突仍在並未停止,1839年6月,敘利亞又發生了一場衝突,埃及在此次戰役擊敗了鄂圖曼軍隊。[17]馬哈茂德二世於1839年7月1日,在該消息傳出之前便駕崩。[17]

花廳御詔與改革初期

[編輯]

穆斯塔法·雷希德帕夏在埃及軍隊向伊斯坦堡進軍之際,一聽說阿卜杜勒-邁吉德一世在位的消息即匆忙地返回鄂圖曼帝國。為了獲得西方列強,特別是英、法兩國民意的支持,以蘇丹「哈圖胡馬雍」的形式起草了改革的基本政策。[9]1839年11月3日,穆斯塔法·雷希德在文武官員、烏理瑪(伊斯蘭法學家)、平民代表和外國特使面前宣讀了這一內容。[9]由於他是在托普卡匹皇宮的御花園(今居爾哈尼公園)宣讀,因此該詔又被稱作「花廳御詔」。[9]不過,這條詔書的部分內容已經在已故皇帝馬哈茂德二世的改革中實現了。[2][9]

這個法令也許不一定是基於憲法思想,因為蘇丹的「意志」還是最重要的,然而無論是穆斯林和非穆斯林(齊米),都應在法律面前被賦予平等之地位,並且該法令在1789年的《法國人權宣言》的影響下,一再保證所有臣民的生命、榮譽和財產都將得到保障。[2][9]此外它還具有劃時代的意義:這是鄂圖曼帝國首次承認「法權」存在於蘇丹的權力之上,例如向公眾公開審判,並宣布蘇丹本身不能違反「法律」。[2][9]伊斯蘭教法中的,穆斯林與非穆斯林的不平等共存之傳統機制將被失效,讓西方列強可以鄂圖曼帝國排擠基督徒等少數民族為藉口來干涉內政之狀況也將得以制衡。[2]然而,這也促使了烏拉瑪和專門研究伊斯蘭教法的保守知識分子的強烈關注,例如小心翼翼地使用「伊斯蘭教法」和「卡農(世俗法)」(他們都是表示「法律」的用詞)。[9]鄂圖曼帝國最高司法審議委員會被劃為處裡坦志麥特的中央機構,所有新「法律」的規劃和審查將集中在這裡。[9]因此,現代歐洲法律與伊斯蘭教法之間的平衡問題,就成為了一個嚴重的緊張關係。[9]

坦志麥特於1840年開始進行,包括頒布刑法、人口普查、廢除伊爾蒂扎姆(徵稅合同制)和收稅員的任命,以及建立州議會、實施地方官員的薪金制度,並禁止賄賂。[19]然而,由於許多人(主要是被提名人)的反廢主張和期待已久的複興理論,以及稅吏本身的短缺等因素,伊爾蒂扎姆很快便再次復興。[19]

自1825年以來,英國曾三度派斯特拉特福·坎寧作為駐鄂圖曼帝國外交官前往伊斯坦堡,並致力於維護鄂圖曼帝國和其領土完整。[20]坎寧在伊斯坦堡的第三次任期是從1842年到1858年,在此期間,他支持坦志麥特改革。[20]這是因為鄂圖曼帝國在棉織物方面已經成為中東地區極其重要的出口市場,因此英方需要維護其安全,保護商人,並保護蘇伊士──其在印度等亞洲國家的利益。尤其,絕對不能把這些利益,交給「大博弈」對手:俄羅斯的手中。[20]

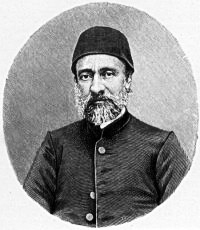

之後,坦志麥特改革停滯不前,改革派的核心人物穆斯塔法·雷希德帕夏曾在1841年3月被解除其外交部長職務並成為駐法大使,但在1846年至1848年他轉為大維齊爾。1846年,公務員通識教育審議會成立(次年改組為教育部),1847年設立混合法庭[註 1],並開辦農業學學校,1848年開辦師範學校。[19]之後他於1848年被解僱,但此後他一共被連任和解僱五次,這段期間,他得以繼續推動坦志麥特改革。[19]另一方面,他也在專注招聘更多的人才,並聘請了阿里帕夏、福阿德帕夏、米德哈特帕夏等人。儘管如此,改革派的力量仍然較為薄弱,改革初期雖然常常因為人事變動,而導致改革前前後後,但隨著中央政府透過「法律的力量」將之逐漸滲透到各個地區,改革終究得以繼續發展。[19]

克里米亞戰爭與改革法令

[編輯]

1848年,一場革命風暴席捲歐洲,包括西西里革命、法國二月革命、奧地利革命和德意志革命,遠涉至北歐和東歐。[21][註 2]然而,1848年革命很快引發了一場移民風暴,大批被奧、俄帝國鎮壓的匈牙利人和波蘭人湧入了鄂圖曼帝國境內。[21]克里姆林宮要求鄂圖曼帝國不能提供這些人給予政治庇護,但鄂圖曼政府回絕了,此舉受到了歐洲自由派輿論的歡迎。另一方面,「人民之春」的狀況對於鄂圖曼帝國來說,也是一把雙面刃:在巴爾幹半島的保加利亞──隸屬帝國的一部分──在1850年發生了大規模農民起義。[21]這是因為保加利亞農民相信花廳御詔的「承諾」,並拒絕穆斯林地主強加的強迫勞動等「封建義務」,但中央政府對巴爾幹半島的統治相當依賴於這些穆斯林土地所有者的土地所有權和其「封建義務」之本身,因此帝國對此束手無策。[21]鄂圖曼軍隊未能完全地鎮壓維丁(保加利亞)農民起義,僅被地主聯盟的私人部隊稍稍的鎮壓而已。[22]

作為回應,俄羅斯帝國利用「東方問題」推行南下政策,以保護鄂圖曼帝國東正教成員的名義發動戰爭,擴大東正教基督徒在聖地耶路撒冷的權力。1853年,俄羅斯與鄂圖曼爆發克里米亞戰爭。鄂圖曼帝國在單挑時確實不敵,但在支持該國的英法兩國相繼參戰下,戰鬥逐漸白熱化。[21][22]

這場戰鬥在英法兩國的支持下得以險勝,不過重要的是,鄂圖曼帝國在1854年得到來自英國的第一筆貸款,藉以盡可能提高軍費開支。[12][21][註 3]是以鄂圖曼不得不向英國與其他國家展現其改革目標,獲取他們的支持,而向他們承諾進一步的改革,並承認非穆斯林的權利。[24]。此即1856年2月頒布的改革法令,[21][24][註 4]他是在象徵克里米亞戰爭結束的巴黎和約之前,與英、法兩國的總領事,以及鄂圖曼政府在伊斯坦堡協商後所起草。[21]雙方分別是是鄂圖曼方的阿里帕夏(穆罕默德·艾明·阿里帕夏)和英方的斯特拉特福·坎寧。[12][21]

根據改革法令規定:非穆斯林可以參與所有公家機關就業、保障宗教自由、重新規範非穆斯林聯合代表的權利、建立非穆斯林公立學校、改進穆斯林和非穆斯林代表之選舉方法、非穆斯林代表可以參加最高司法審議、禁止對非穆斯林使用歧視語、非穆斯林有服兵役義務、非穆斯林族群可建立學校並批准公司的課程組織,及承認混合法庭中的非穆斯林證人。[21]這份法令的措辭比先前的花廳御詔還要直接,而且大部分內容都與保障非穆斯林權利有關。穆斯塔法·雷希德帕夏在該法令起草的時候就曾批判該法令為「特權法令」,該法令將在穆斯林族群間飽受非議。[26]這樣的法令內容一方面是西方列強對維護非穆斯林族群的訴求,但另一方面,鄂圖曼作為一個多民族帝國,它有必要快速解決非穆斯林群體與穆斯林群體(米利特)之間的衝突。[21]此外該法令還專門針對授予外國不動產所有權、提交國家預算、建立銀行、修建運河和道路、建立現代教育體系、引進歐洲科學技術,以及引入歐洲資本等問題做出說明。對此,1856年,由哥德施密特家族主導的鄂圖曼銀行在英國協助下成立。[12]由於該法令西化改革所需的財政支出,都是從西歐國家引進外國債券,而非由其自身經濟來著手,這註定了坦志麥特改革的局限性,然隨著《巴黎和約》的簽署,俄羅斯在黑海的統治被徹底排除,並使得黑海航行自由化,鄂圖曼帝國得以被承認為歐洲的一部分。[12][21]

總之,進入第二階段的坦志麥特改革,進行了以新式法典、教育制度、土地法為中心的改革。[27]這一時期的改革由阿里帕夏、福阿德帕夏與贊助他們的穆斯塔法·雷希德帕夏執行。[21][註 5]

1858年頒布的新刑法和1861年頒布的新商法,都在可能因時代變化而隨之改變的可行性因素之間,尋求於伊斯蘭教法、現代歐洲法律以及伊斯蘭教法律體系取得折衷。[21]在教育方面,分別有1859年的平民培訓學校(Mülkiye),與1868年的加拉塔薩雷高中,兩者都是重要的教育設施。[21]在這些學校裡,強調法語為外語,土耳其語為國語。招生方面則不分種族或宗教,並提供世俗教育。有建設性主意的官僚和領導人都是從這裡就讀而萌芽的。[21][27]1858年《土地法》被認為是一系列修正傳統國有土地原則的修訂過程,它確立現代私有土地所有權的第一步。[27][29]

鄂圖曼帝國憲法與鄂圖曼議會

[編輯]

隨著1869年和1871年,福阿德帕夏與阿里帕夏相繼去世後,改革進程再次停滯不前。[29][註 6]然而,如上所述,平衡伊斯蘭教法與現代歐洲法律的努力仍在繼續當中。1868年,1868年,以法國最高行政法院為基礎的鄂圖曼國務委員會設立,為負責起草法案之機關。[4]始於1870年並在1876年完成的梅塞勒(民法)就是成果,也是他們將伊斯蘭教法編纂成現代法律一部分的開始。[21][31][32]該法案由司法部長艾哈邁德·傑夫代特帕夏與其他人所彙編。[21][31]

然而,源源不絕的戰爭與「從頭到尾」的改革,需要大量歐洲列強的貸款,而鄂圖曼的經濟本身由於貿易逐漸擴大,而逐漸轉變為西方國家的原材料來源,使其農業變得單一,並隨著轉型逐漸被半殖民化,[29]結果導致其逐漸被歐洲經濟走勢和農產品產量所影響,1875年,受西方金融危機和農作物欠收的影響,鄂圖曼帝國宣布對外債券的利息資不抵債,並在事實上已經破產。[24][29][31][33]這樣一來,坦志麥特改革將無法在財政和經濟方面大刀闊斧的進行,反而以自損八千收場。[34]

為了應對蘇丹阿卜杜勒-阿齊茲一世造成的浪費和專制,一場由以青年知識分子組成的,名為「新鄂圖曼人」的反專制示威運動開始了。從1870年開始,即使是住在城市的保守神學學生也加入了要求阿卜杜勒-阿齊茲一世退位的示威活動。[35]1876年5月30日,阿卜杜勒-阿齊茲一世被米德哈特帕夏與一群想透過政變來建立憲政政府的人群廢黜,並由相對比較開明的姪甥穆拉德五世繼位,但在他被廢黜之後就被監禁,並於同年九月去世。阿卜杜勒-阿齊茲一世則在6月自殺,8月31日,新蘇丹阿卜杜勒-哈米德二世繼位。[35][36]

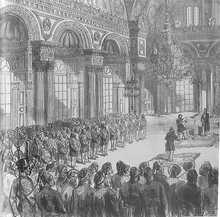

已被阿卜杜勒-阿齊茲一世貶謫的米德哈特帕夏被視為是「新鄂圖曼人」運動的領袖,在穆拉德五世繼位的同時,重回國務委員會的主席。米德哈特帕夏與反暴君運動領袖奈米克·凱末爾合作起草憲法,並於12月17日被任命為大維齊爾。[35]然而,成為蘇丹的阿卜杜勒-哈米德二世反對對他的帝國施加諸如責任內閣制度之類的限制規定,同時他因為想禁止那些被蘇丹認定威脅國家安全的人存在,而堅持插入一個表明他有權反制的條款。[35]儘管奈米克·凱末爾曾表示反對,但最終米德哈特帕夏仍然選擇妥協,並將阿卜杜勒-哈米德二世要求的條款納入憲法。最後在1876年12月23日,鄂圖曼帝國的第一部憲法:米德哈特憲法頒布,[34][35]米德哈特帕夏也成為首次憲政時期的第一位大維齊爾。

憲法規定了鄂圖曼帝國將實施西式法治,建立帝國議會,並將穆斯林與非穆斯林一律視為鄂圖曼帝國的國民。[34][35]他是繼1875年的法國憲法與1831年的比利時憲法後,又一參照英國憲法的一部自由的君主立憲制憲法。憲法中有具劃時代意義的內容,例如早於其他亞洲國家之前開設議會。[4][35]到了隔天,也就是1877年3月19日,該議會甚至還確實召開了會議。[35]然而,當議會開始譴責高層官員的腐敗,以及特權金融公司與蘇丹之間存在勾結時,阿卜杜勒-哈米德二世便暫停了會議,並下令於1878年2月14日解散該議會。之後,他便開始了「歷史上著名的」30年暴政。[35]

改革結果與影響

[編輯]

圖源自倫敦新聞畫報

慶祝米德哈特憲法再次復活的石版印刷

隨著1877年俄土戰爭的失敗,希臘以外的巴爾幹半島國家獨立,帝國的勢力範圍進一步縮小到巴爾幹半島的一小部分、安納托利亞和阿拉伯半島地區。此外,坦志麥特改革在財政上導致了帝國外債的累積。[37]

在坦志麥特改革初期,阿卜杜勒-邁吉德一世在伊斯坦堡的郊區建立約150家國有工廠,並努力將倒下的行會改組為管理公司和合作社,才取得相對比較合理的結果;且由於只有西方投機者、國內猶太人、亞美尼亞人等齊米商人才能從效率低下的巨額國庫資金中獲益,促使穆斯林方面對此表現極為不滿。[37]但這些穆斯林反對派並沒有因而對外國資本主義表達抗議,而是經常受蘇非主義影響,使其對地國內少數民族充斥著敵視與偏見。[37][註 7]鄂圖曼從1854年便開始的,對外國債券的依賴,很快就導致外國人有權在伊茲密爾-艾登之間鋪設鐵路;此外,有強烈花錢習慣的蘇丹阿卜杜勒-阿齊茲一世並不常與改革派官僚合作。[12]由於存在著外國債券利益,坦志麥特改革本身就有可能激起西方國家的野心。[12]克里米亞戰爭的戰爭成本基本上也是由外國債券承擔,之後接連不斷且進一步增加的戰爭成本導致鄂圖曼對外國債券的依賴加深[12]──這成為了1881年鄂圖曼公債管理局成立的原因之一──也導致了外部壓力進一步增加,最終使得鄂圖曼被稱作是「將死之人」,甚至是「歐洲病夫」。[12]

米德哈特憲法在當時是具有劃時代的意義,但是因為俄土戰爭的失敗、阿卜杜勒-哈米德二世恢復暴政,及有著不符當時國情的部分,致使該憲法在1878年被中斷。[4]起草人米德哈特帕夏被放逐,議會被迫關閉。[35][註 8]導致即使以首都為中心的少數精英憲政運動和開明政治家,如米德哈特帕夏這樣的傑出政治家,也未能使之成為可能。[40]整場改革實為列強外部壓力所驅使、引發,因此,正如「仁政」之名所暗示的那樣,這個「從頭到尾」的改革始終存在著限制。[4]與日本的自由民權運動相比,鄂圖曼的立憲派力量相對較為薄弱[40],但在分權傾向顯著的地區仍然促進了帝國的重新整合:在帝國的故鄉安納托利亞,該改革便成功抑制了地利貝伊的獨立和分裂傾向。[37]此外,在坦志麥特時期,以才為本的人才無論不分出身、不分家庭背景,都會得到提拔,培養具有新知識、新技能的人才和精英已經成為可能。[41][註 9]而且意義重大的是,鄂圖曼憲法即使只存在很短的時間,但也得到了民眾的審議,而米德哈特憲法也在1908年青年土耳其黨人革命戲劇性地捲土重來,深深地影響了後世。[4]

參見

[編輯]註釋

[編輯]- ^ 一個處理穆斯林和非穆斯林之間的民事和商業訴訟之法院。在坦志麥特時期,他被設於伊斯蘭法院之外的,擁有額外權力進行作業的法院。

- ^ 1848年革命使各國君主與貴族體制出現動搖,長期被壓制的民族主義得以被釋放出來,因此該革命又被稱為「人民之春」。

- ^ 自1854年以來,鄂圖曼帝國已經向他國借錢共17次。[23]。

- ^ 花廳御詔跟改革法令一般可分成兩個形勢的改革。這是因為前者一定程度上是在帝國政府的巧思下推動的,而後者則很大程度上是由於大國施壓所致。[25]

- ^ 山內昌之稱穆斯塔法·雷希德帕夏、穆罕默德·艾明·阿里帕夏、穆罕默德·福阿德帕夏為「坦志麥特三巨頭」。[28]

- ^ 阿里帕夏死後,蘇丹阿卜杜勒-阿齊茲一世以殘忍的方式開始其暴政,蠻橫的人事得以被通過,大維齊爾的職位也被暫時減輕。[30]

- ^ 鄂圖曼領土內一直存在嚴重的種族問題,包括整個19世紀對克里特島希臘人的壓迫,以及19世紀末到20世紀對亞美尼亞人的持續壓迫和屠殺。[38]

- ^ 米德哈特帕夏因對蘇丹的要求做出妥協,所以日後阿卜杜勒-哈米德二世才得以用該權力將其放逐。也有人說這是因為他過分自信,也過於高估憲政派的力量。[39]

- ^ 改革的領導人之一,大維齊爾阿里帕夏原本是伊斯坦堡一位鞋匠的兒子。[42]

參考來源

[編輯]- ^ 山內(1996)p.164

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 山內(1996)pp.163-165

- ^ Cleveland, William L & Martin Bunton, A History of the Modern Middle East: 4th Edition, Westview Press: 2009, p. 82.

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 小泉洋一. トルコの政教分離に関する憲法学的考察 : 国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から. 甲南法學 (甲南大學法學會). 2008, 48 (4): 753–819. ISSN 0452-4179. doi:10.14990/00000673.

- ^ 新井(2009)pp.42-43

- ^ 新井(2009)pp.86-88

- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 永田(2002)pp.287-289

- ^ 永田(2002)pp.294-296

- ^ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 永田(2002)pp.289-292

- ^ 新井(2009)p.68

- ^ R. Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy, State University of New York Press, 1988, pp.75-76, 78-80.

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 山內(1996)pp.176-179

- ^ 永田(2002)pp.308-314

- ^ 《簡明不列顛百科全書》編輯部. 简明不列颠百科全书 2. China: 中國大百科全書出版社. 1985: 580.

- ^ 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 永田(2002)pp.281-284

- ^ 新井(2009)pp.31-41

- ^ 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 永田(2002)pp.284-289

- ^ 18.0 18.1 新井(2009)pp.42-49

- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 永田(2002)pp.292-293

- ^ 20.0 20.1 20.2 山內(1996)pp.166-168

- ^ 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 永田(2002)pp.296-299

- ^ 22.0 22.1 山內(1996)pp.175-176

- ^ 永田(2002)pp.296-299

- ^ 24.0 24.1 24.2 新井(2009)pp.77-85

- ^ 山內(1996)p.176

- ^ 新井(2001)pp.52-56

- ^ 27.0 27.1 27.2 新井(2009)pp.86-88

- ^ 山內(1996)pp.178-179

- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 永田(2002)pp.299-302

- ^ 山內(1996)p.201

- ^ 31.0 31.1 31.2 永田(2002)付録pp.032-033

- ^ 堀井 (2016) pp.432-433

- ^ 新井(2009)pp.134-138

- ^ 34.0 34.1 34.2 新井(2009)pp.172-175

- ^ 35.00 35.01 35.02 35.03 35.04 35.05 35.06 35.07 35.08 35.09 永田(2002)pp.302-305

- ^ 山內(1996)pp.210-212

- ^ 37.0 37.1 37.2 37.3 山內(1996)pp.168-170

- ^ 山內(1996)p.169

- ^ 山內(1996)pp.212-213

- ^ 40.0 40.1 山內(1996)p.216

- ^ 山內(1996)pp.203-205

- ^ 山內(1996)p.204

參考文獻

[編輯]- 新井政美. トルコ近現代史―イスラム国家から国民国家へ. 美鈴書房. 2001. ISBN 4622033887 (日語).

- 新井政美. オスマン帝国はなぜ崩壊したのか. 青土社. 2009. ISBN 9784791764907 (日語).

- 永田雄三, 第6章 オスマン帝国の改革, 永田雄三 (編), 西アジア史(II)イラン・トルコ, 新版 世界各國史9, 山川出版社, 2002, ISBN 978-4-634-41390-0 (日語)

- 山內昌之, 世界の歴史20 近代イスラームの挑戦, 中央公論社, 1996, ISBN 4-12-403420-2 (日語)

- 堀井聰江. 古典イスラーム法学におけるタルフィーク(talfiq)序説. 東洋文化研究所紀要 (東京大學東洋文化研究所). 2016, 169: 432–395 [2021-06-01]. ISSN 0563-8089. doi:10.15083/00026809 (日語).

- Lafi, Nora. The Ottoman Municipal Reforms between Old Regime and Modernity: Towards a New Interpretative Paradigm. OCLC 695237486.

- Lafi, Nora. Une ville du Maghreb entre ancien régime et réformes ottomanes : genèse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie, 1795-1911. Paris: L'Harmattan. 2002. ISBN 978-2-7475-2616-6. OCLC 52813928.

- Lafi, Nora. Municipalités méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d'une histoire comparée. OCLC 695236822.

- Finkel, Evgeny; Gehlbach, Scott. Reform and Rebellion in Weak States 1. Cambridge University Press. 2020. ISBN 978-1-108-85511-2. S2CID 219497050. doi:10.1017/9781108855112.

- Gelvin, James L. The Modern Middle East: A History Second. Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-532759-5.

- Indzhov, Emil. The Bulgarians and the Administrative Reforms in the Ottoman Empire in 50-60 Years at the XIX Century. Proceedings of the University of Ruse 56 (Avalon). 2017. ISBN 978-0-8133-4833-9 (保加利亞語).

|issue=被忽略 (幫助) - Creasy, Edward Shepherd. History of the ottoman turks : from the beginning of their empire to the present time. British Library, Historic. 2011. ISBN 978-1-241-43206-5. OCLC 942693443.

- Costanza, Maurizio. Le mezzaluna sul filo : la riforma ottomana di Mahmûd II (1808-1839) : politica, società, arte e cultura di un grande impero euro-asiatico all'alba della modernità e del confronto con l'Occidente. Venezia: Marcianum Press. 2010. ISBN 978-88-6512-032-3. OCLC 722436035.