時區

時區,是地球上的區域使用同一個時間定義。以前,人們透過觀察太陽的位置(時角)決定時間,這就使得不同經度的地方的時間有所不同(地方時)。1863年,首次使用時區的概念,透過設立一個區域的標準時間部分地解決了這個問題。

世界各國位於地球不同位置上,因此不同國家,特別是東西跨度大的國家日出、日落時間必定有所偏差。這些偏差就是所謂的時差。

歷史

[編輯]在農業社會,世界各地一般採用各自的地方時。十九世紀隨著長途鐵路運輸的發展,1870年代加拿大鐵路工程師史丹佛·佛萊明(Sandford Fleming)首次提出全世界按統一標準劃分時區。1883年11月18日,美國鐵路部門正式實施五個時區。1884年華盛頓召開的子午線國際會議正式透過採納這種時區劃分,稱為世界標準時制度。

理論時區

[編輯]理論時區以被15整除的經線為中心,向東西兩側延伸7.5度,即每15°劃分一個時區,這是理論時區。理論時區的時間採用其中央經線(或標準經線)的地方時。所以每差一個時區,區時相差一個小時,相差多少個時區,就相差多少個小時。因此推算,東12區與西12區為同一地方,為避免同一地方日期卻相差一天的矛盾,提出國際換日線的概念,國際換日線東側比西側遲整整24小時。

法定時區

[編輯]但是,為了避開國界線,有的時區的形狀並不規則,而且比較大的國家以國家內部行政分界線為時區界線,這是實際時區,即法定時區。

時區表示法

[編輯]ISO 8601

[編輯]協調世界時

[編輯]如果時間是以協調世界時(UTC)表示,則在時間後面直接加上一個「Z」(不加空格)。「Z」是協調世界時中0時區的標誌。因此,「09:30 UTC」就寫作「09:30Z」或是「0930Z」。「14:45:15 UTC」則為「14:45:15Z」或「144515Z」。

UTC時間也被叫做祖魯時間,因為在北約音標字母中用「Zulu」表示「Z」。

UTC偏移量

[編輯]UTC偏移量用以下形式表示:±[hh]:[mm]、±[hh][mm]、或者±[hh]。如果所在區時比協調世界時早1個小時(例如柏林冬季時間),那麼時區標識應為「+01:00」、「+0100」或者直接寫作「+01」。這也同上面的「Z」一樣直接加在時間後面。

"UTC+8"表示當協調世界時(UTC)時間為凌晨2點的時候,當地的時間為2+8點,即早上10點。

縮寫

[編輯]時區通常都用字母縮寫形式來表示,例如「EST、WST、CST」等。但是它們並不是ISO 8601標準的一部分,不應單獨用它們作為時區的標識。一些縮寫可能意義模糊,例如「BST」應當是英國夏令時,但在1968年到1971年間被重命名為「英國標準時」,這只是因為立法者不願稱其為中歐時間。在該法案中還確認英國的標準時間仍然為格林威治標準時。

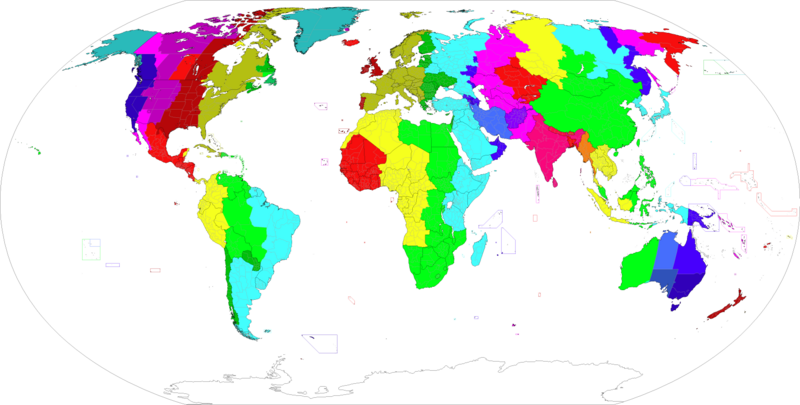

全球UTC偏移量

[編輯]

參見

[編輯]外部連結

[編輯]- 世界時間服務 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 國家授時中心網絡伺服器時間發布

- Flash動畫世界時區地圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Time.is (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

| |||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|