月球的起源:修订间差异

→捕獲說: 修飾語句 |

→分裂說: 修飾語句 |

||

| 第87行: | 第87行: | ||

=== 分裂說 === |

=== 分裂說 === |

||

這是一個現在已經被廢棄的假設,即一個古老的、快速旋轉的地球排出了其質量的<ref name=origin>{{Cite web |url=http://lunarorigin.com/lunar-origin-models/ |title=Lunar Origin. JNot a valid reference must be a Scientifi publication |access-date=2018-03-23 |archive-date=2018-03-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180323131439/http://lunarorigin.com/lunar-origin-models/ |url-status=live }}</ref>。這是由[[喬治·達爾文]](著名生物學家[[查爾斯·達爾文]]之子)於1879年提出的<ref>{{cite book |last1=Wise |first1=D. U. |editor1-last=Marsden |editor1-first=B. G. |editor2-last=Cameron |editor2-first=A. G. W. |chapter=Origin of the Moon by Fission |title=The Earth-Moon System |date=1966 |pages=213–223 |doi=10.1007/978-1-4684-8401-4_14 |publisher=Springer |location= Boston, MA |language=en|isbn=978-1-4684-8403-8 }}</ref>,並在阿波羅登月之前一直保持著一定的人氣<ref name=origin/>。1925年,奧地利地質學家{{link-en|Otto Ampferer}}也認為月球的出現是[[大陸漂移]]的原因<ref>{{cite journal |title=Über Kontinentverschiebungen |last=Ampferer |first=O. |journal=Naturwissenschaften |date=July 1925 |volume=13 |issue=31 |pages=669–675 |doi=10.1007/BF01558835 |bibcode=1925NW.....13..669A |s2cid=40767867 |language=de}} [http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=GDZPPN001141120 Fulltext] page 672.</ref>。 |

|||

== 分裂說 == |

|||

分裂说现在已不再被认可。其假設地月是母子關係,古代飛速自轉的地球拋出了一部分的質量而形成月球。這是[[查理斯·達爾文]](著名生物學家[[達爾文]]的兒子)在19世紀提出的,在阿波羅登月之前都很流行<ref name="origin" />。在1925年,奧地利的地質學家Otto Ampherer也提出月球是導致[[大陆漂移学说|大陸漂移]]的原因<ref>{{Cite web|title=Die Naturwissenschaften, July 1925 (in German)|url=http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01558835?LI=true#page-1|access-date=2016-04-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20200612082634/https://link.springer.com/article/10.1007/BF01558835?LI=true#page-1|archive-date=2020-06-12|dead-url=no}}</ref>。 |

|||

有人提出,[[太平洋]]代表了這一事件的創傷<ref name=origin/>。如今,人們已經知道,構成這個海盆的海洋地殼相對年輕,大約只有2億年或更短的歷史,而月球則要古老得多。月球不是由海洋地殼組成,而是由地函物質組成,地函物質起源於前寒武紀的原始地球內部<ref name=Zhang/>。 |

|||

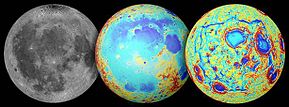

[[File:Lunar Thorium concentrations.jpg|thumb| |

[[File:Lunar Thorium concentrations.jpg|thumb|由「[[月球探勘者]]」繪製的月球上的釷濃度。]] |

||

== 孿生說 == |

== 孿生說 == |

||

2023年11月9日 (四) 07:40的版本

| 此條目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 (2019年5月5日) |

月球的起源通常是由一個火星大小的物體撞擊地球,形成一個碎片環,最終收集成一顆天然衛星,即月球來解釋的,但這一大碰撞假說有很多變體,也有其它的解釋;月球是如何形成的研究仍在繼續[1][2]。提出的其它場景包括捕獲說、分裂說、同源說、聯合體(英語:synestia,凝聚理論)、星子碰撞(由類小行星形成)和碰撞理論[3]。

標準的大撞擊假說表明,一個名為忒伊亞(英語:Theia)的火星大小天體撞擊了原地球,在地球周圍形成了一個巨大的碎片環,然後吸積形成了月球。這次碰撞還導致了地球23.5°的傾斜軸,從而形成了季節[1]。[无关引用]月球的氧同位素比例似乎與地球基本相同[4]。氧同位素比率可以非常精確地量測,為每個太陽系天體產生一個獨特而獨特的特徵[5]。如果忒伊亞是一顆獨立的原行星,它可能會有與原地球不同的氧同位素特徵,噴出的混合物質也是如此[6]。此外,月球的鈦同位素比率(鈦-50/鈦-47)似乎與地球非常接近(差異在百萬分之四以內),以至於碰撞物體的質量只是月球的一小部分[7]。

組成

一些理論認為,在44.25億年前太陽系形成的早期,原地球沒有大衛星,地球基本上是岩石和熔岩。忒伊亚,火星大小的早期原行星撞擊地球的方式使地球噴出大量物質。這些噴出物的一部分以逃逸速度進入太空,但其餘的在繞地球軌道上合併成一個球體,形成了月球

該假說要求一個直徑約為當前地球90%的原地球與另一個直徑為火星(地球直徑的一半,質量的十分之一)的天體發生碰撞。後者通常被稱為忒伊亞,是希臘神話中月球女神的母親塞勒涅(英語:Selene)的名字。為了使系統得到足夠的角動量來匹配當前的軌道配置,需要這樣的尺寸比。這樣的撞擊將把足夠的物質送入地球軌道,最終積累形成月球。

電腦模擬顯示需要傾斜的撞擊,以形成長臂狀體,然後斷裂形成構成月球的主要物質。這種碰撞所涉及的能量令人印象深刻:可能有數萬億噸物質被熔化和蒸發。在地球這一部分,溫度會上升到10,000 °C(18,000 °F)。

與太陽系中其它岩石行星和衛星比較,月球有著相對較小的鐵核心,可以解釋為忒伊亞的核心大部分合併到地球的核心來解釋。月球樣本中缺乏揮發物,部分原因也是碰撞的能量導致。在環繞地球軌道的物質重新生成過程中,釋放的能量足以融化月球的大部分,從而產生岩漿海洋。

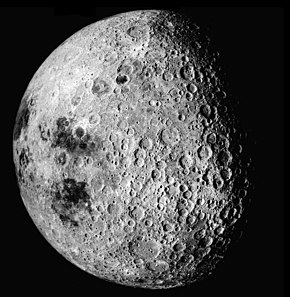

新形成的月球的軌道距離約為今天的十分之一,由於潮汐摩擦將兩個物體的旋轉產生的角動量轉移到月球的軌道運動中,因此月球向外盤旋。在這一過程中,月球的自轉與地球發生了潮汐鎖定,因此月球的一側始終朝向地球。此外,月球將與地球上任何先前存在的小型衛星相撞並合併,這些衛星將共享地球的組成,包括同位素豐度。從那時起,月球的地質狀況就更加獨立於地球了。

2012年一項關於月球上鋅同位素貧化的研究發現,揮發性貧化的證據與地球和月球的大碰撞起源一致[8]。2013年,一項研究表明,月球岩漿中的水與碳質球粒隕石中的水無法區分,在同位素特徵方面與地球的水幾乎相同[9][10]。

假設的導數

儘管大撞擊解釋了地月系統的許多方面,但仍有一些問題尚未解决,例如月球的揮發性元素並沒有像預期的那樣因這種高能撞擊而耗盡[11]。

另一個問題是月球和地球同位素的比較。2001年,對月球岩石的同位素特徵進行了迄今為止最精確的量測[4]。令人驚訝的是,阿波羅月球樣本的同位素特徵與地球岩石相同,但與其它的太陽系天體不同。因為進入軌道形成月球的大部分物質被認為來自忒伊亞,所以這一觀測結果出乎意料。2007年,加州理工學院的研究人員表明,忒伊亞與地球具有相同同位素特徵的可能性很小(不到1%的可能性)[12]。2012年發表的一項對阿波羅月球樣本中鈦同位素的分析表明,月球的成分與地球相同[13],這與忒伊亞形成於遠離地球軌道的假說相矛盾。

多次碰撞論

為了解釋這個問題,羅賓·克納在于2012年發表的《形成月球類似地球的大碰撞》中提出,這兩個相撞天體的大小都是火星的5倍,並且再度的碰撞,形成大盤面的碎片,最終形成了月球。這篇論文是[1]。

兩顆行星合併

為了幫助解決這些問題,羅賓·克納於2012年發表的《形成月球類似地球的大碰撞》這一項理論認為,兩個天體(每個的大小都是火星的五倍)碰撞,然後再碰撞,形成了一個由混合碎片組成的大圓盤(聯合體),最終形成了地球和月球[1]。

月球作為撞擊後衛星的直接起源

傳統上認為月球是早期地球經由由巨大撞擊噴射的碎片凝聚而成的。然而,這些模型難以解釋地球和月球岩石的相似同位素組成以及系統的角動量,並且潛在撞擊情境的細節引起了激烈的爭辯。2022年發表的一項研究發現,在模擬的高解析度門檻之上巨大撞擊可以立即將一顆質量和鐵含量與月球相似的天然衛星送入遠離地球洛希極限的軌道。即使是最初在洛希極限內通過的天然衛星,也可以經由部分的剝離,然後擰到更寬廣、更穩定的軌道上,可靠且可預測的存活下來。此外,這些直接形成的衛星外層是內部較冷的地球地函熔融,大約有60%是由原始地球物質組成。這可以緩解月球類似地球的同位素組成,與預期撞擊的不同特徵之間的緊張關係。立即形成為月球早期的軌道演化開闢了心的選擇,包括解釋月球軌道高度傾斜的可能性,並為月球的起源階段提供了一個更簡單的情景[14]。

多重撞擊

在2004年,俄羅斯天體物力學家Nikolai Gorkavyi提出了一種新模型,稱為多顆大型小行星撞擊模型(微行星撞擊說)[15][16],在2013年,它獲得一群著名的俄羅斯天文學家的支持[17]。稍後,在2017年,由以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究学院的行星研究人員撰寫[18]。整體而言,該模型的主要思想表明,月球的形成是由大型小行星(直徑1-100公里)猛烈降雨形成的。這些小行星在數百萬年的時間裡反覆撞擊著羽翼未豐的地球。這一系列較小的撞擊,在早期太陽系中可能更常見,可以將足夠多的地球岩石碎片炸入軌道,形成一個原始衛星盤,然後成為一顆小衛星(moonlet)[16][18]。隨著反覆撞擊產生更多的碎片時,隨著時間推移。小衛星可能會合併成為一顆大月球 [16][18]。

聯合體假說

在2008年。哈佛和加州大學戴維斯分校開發的電腦模型表明,行星碰撞會創造出一個聯合體(英語:Synestia):一團蒸發的岩石和金屬,形成一個延伸到月球軌道之外的雙凹盤(類似甜甜圈的形狀)。聯合體最終會縮小併冷卻,以吸積衛星並改造受被撞擊的行星[19]。

其它假說

| Density[20] | |||||||

| 天體 | 密度 g/cm3 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水星 | 5.4 | ||||||

| 金星 | 5.2 | ||||||

| 地球 | 5.5 | ||||||

| 月球 | 3.3 | ||||||

捕獲說

這個假說認為月球是被地球捕獲的[21]。這種模型一直流行到20世紀80年代,對它有利的一些方面是月球的大小、軌道和潮汐鎖定[21]。

一個問題是捕獲機制難以解說[21]。兩個行星體的近距離相遇通常會導致碰撞或軌道改變。為了使這一假設成立,原始地球周圍可能有一個巨大的大氣層,在月球逃逸之前,它會通過大氣制動來減緩月球的運動。這個假說也可以解釋木星和土星的不規則衛星軌道[22]。然而,這一假設並不能充分解釋兩個天體的氧同位素比率基本相同[4]。

分裂說

這是一個現在已經被廢棄的假設,即一個古老的、快速旋轉的地球排出了其質量的[21]。這是由喬治·達爾文(著名生物學家查爾斯·達爾文之子)於1879年提出的[23],並在阿波羅登月之前一直保持著一定的人氣[21]。1925年,奧地利地質學家Otto Ampferer也認為月球的出現是大陸漂移的原因[24]。

有人提出,太平洋代表了這一事件的創傷[21]。如今,人們已經知道,構成這個海盆的海洋地殼相對年輕,大約只有2億年或更短的歷史,而月球則要古老得多。月球不是由海洋地殼組成,而是由地函物質組成,地函物質起源於前寒武紀的原始地球內部[7]。

孿生說

孿生說認為,地球和月球是從太陽系原始的吸積盤中一起誕生的兄弟星球。此假說的問題是不能解釋地-月系統的角動量,以及月球為何有個相較於地球較小的鐵核(月球核心的半径占整个月球半徑的25%,而地球是50%)[25]。

其它理論和研究

在2011年,有研究推測在45億年前地球存在第二顆衛星,後者和月球碰撞,成為月球形成時吸積的一部分[27]。

另一種假說认为,地球的衛星來自於金星[28]。

相關條目

註解

參考資料

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 NASA Lunar Scientists Develop New Theory on Earth and Moon Formation. NASA. (原始内容存档于2023-05-18).

- ^ Staff. Revisiting the Moon. New York Times. September 7, 2014 [September 8, 2014].

- ^ Theories of Formation for the Moon

- ^ 4.0 4.1 4.2 Wiechert, U.; Halliday, A. N.; Lee, D.-C.; Snyder, G. A.; Taylor, L. A.; Rumble, D. Oxygen Isotopes and the Moon-Forming Giant Impact. Science. October 2001, 294 (12): 345–348. Bibcode:2001Sci...294..345W. PMID 11598294. S2CID 29835446. doi:10.1126/science.1063037.

- ^ Scott, Edward R. D. Oxygen Isotopes Give Clues to the Formation of Planets, Moons, and Asteroids. Planetary Science Research Discoveries Report. December 3, 2001: 55 [2010-03-19]. Bibcode:2001psrd.reptE..55S.

- ^ Nield, Ted. Moonwalk (PDF). Geological Society of London: 8. September 2009 [2010-03-01].

- ^ 7.0 7.1 Zhang, Junjun; Nicolas Dauphas; Andrew M. Davis; Ingo Leya; Alexei Fedkin. The proto-Earth as a significant source of lunar material. Nature Geoscience. 25 March 2012, 5 (4): 251–255. Bibcode:2012NatGe...5..251Z. doi:10.1038/ngeo1429.

- ^ Paniello, Randal C.; Day, James M. D.; Moynier, Frédéric. Zinc isotopic evidence for the origin of the Moon. Nature (London, England: Springer Nature). 18 October 2012, 490 (7420): 376–9. Bibcode:2012Natur.490..376P. PMID 23075987. S2CID 4422136. doi:10.1038/nature11507.

- ^ Spudis, Paul D. Earth-Moon: A Watery "Double-Planet". Air & Space/Smithsonian. May 14, 2013. (原始内容存档于2013-08-07).

- ^ Saal, A. E.; et al. Hydrogen Isotopes in Lunar Volcanic Glasses and Melt Inclusions Reveal a Carbonaceous Chondrite Heritage. Science (Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science). 14 June 2013, 340 (6138): 1317–20. Bibcode:2013Sci...340.1317S. PMID 23661641. S2CID 9092975. doi:10.1126/science.1235142.

- ^ Jones, J. H. TESTS OF THE GIANT IMPACT HYPOTHESIS (PDF). Origin of the Earth and Moon Conference. [2006-11-21].

- ^ Pahlevan, Kaveh; Stevenson, David. Equilibration in the Aftermath of the Lunar-forming Giant Impact. Earth and Planetary Science Letters. October 2007, 262 (3–4): 438–449. Bibcode:2007E&PSL.262..438P. S2CID 53064179. arXiv:1012.5323

. doi:10.1016/j.epsl.2007.07.055.

. doi:10.1016/j.epsl.2007.07.055.

- ^ University of Chicago. Titanium Paternity Test Says Earth is the Moon's Only Parent. Astrobiology Magazine (Press release). 2012-04-05. 原始内容存档于2012-06-27.

- ^ Kegerreis, J.A.; et al. Immediate Origin of the Moon as a Post-impact Satellite. The Astrophysical Journal Letters. 4 October 2022, 937 (L40): L40. Bibcode:2022ApJ...937L..40K. arXiv:2210.01814

. doi:10.3847/2041-8213/ac8d96

. doi:10.3847/2041-8213/ac8d96  .

.

- ^ Gorkavyi, N. N. The New Model of the Origin of the Moon. Aas/Division of Dynamical Astronomy Meeting #35. 2004-05-01, 35: 07.11. Bibcode:2004DDA....35.0711G.

- ^ 16.0 16.1 16.2 Greenwich Institute for Science and Technology - The Origin of the Moon and Satellites. www.gist.us. [2021-03-01].

- ^ Development of the theory of the origin and early evolution of the earth. ResearchGate. [2021-03-01] (英语).

- ^ 18.0 18.1 18.2 Rufu, Raluca; Aharonson, Oded; Perets, Hagai B. A multiple-impact origin for the Moon. Nature Geoscience. February 2017, 10 (2): 89–94. Bibcode:2017NatGe..10...89R. ISSN 1752-0908. S2CID 16658852. arXiv:1903.02525

. doi:10.1038/ngeo2866 (英语).

. doi:10.1038/ngeo2866 (英语).

- ^ Barbuzano, Javier. Could a Giant Impact Have Vaporized Earth to Create the Moon?. Sky and Telescope. March 1, 2018 [March 3, 2018].

- ^ The Formation of the Moon

- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 Lunar Origin. JNot a valid reference must be a Scientifi publication. [2018-03-23]. (原始内容存档于2018-03-23).

- ^ Jewitt, David; Haghighipour, Nader. Irregular Satellites of the Planets: Products of Capture in the Early Solar System. Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 2007, 45 (1): 261–295. Bibcode:2007ARA&A..45..261J. S2CID 13282788. arXiv:astro-ph/0703059

. doi:10.1146/annurev.astro.44.051905.092459.

. doi:10.1146/annurev.astro.44.051905.092459.

- ^ Wise, D. U. Origin of the Moon by Fission. Marsden, B. G.; Cameron, A. G. W. (编). The Earth-Moon System. Boston, MA: Springer. 1966: 213–223. ISBN 978-1-4684-8403-8. doi:10.1007/978-1-4684-8401-4_14 (英语).

- ^ Ampferer, O. Über Kontinentverschiebungen. Naturwissenschaften. July 1925, 13 (31): 669–675. Bibcode:1925NW.....13..669A. S2CID 40767867. doi:10.1007/BF01558835 (德语). Fulltext page 672.

- ^ The Formation of the Moon. [2016-04-15]. (原始内容存档于2010-06-27).

- ^ GSFC. [2016-04-15]. (原始内容存档于2021-03-03).

- ^ Jutzi, M.; Asphaug, E. Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. Nature. 2011-08, 476 (7358): 69–72 [2022-04-17]. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/nature10289. (原始内容存档于2022-05-20) (英语).

- ^ Did We Steal Our Moon From Venus?. Popular Science. 2013-09-28 [2022-04-17]. (原始内容存档于2021-08-05) (美国英语).

外部連結

- Lunar formation (页面存档备份,存于互联网档案馆) Case Western Reserve University

- The Once and Future Moon (September 28, 2012) (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Nature - Moon-forming impact theory rescued (页面存档备份,存于互联网档案馆)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||