降水

在氣象學中,降水(英語:precipitation)是雲層大氣中的水蒸氣凝結後,受重力作用落下的任何產物。[1]主要的降水形式有毛毛雨、雨、雨夾雪、雪、冰珠、霰和冰雹。當大氣中某部分有飽和水蒸氣(相對濕度達到100%)時,會發生凝結並“沉澱”(即降下/沉降),而發生降水。因此霧和薄霧算是種膠體(水蒸氣並未充分凝結而不會沉澱),並非降水。空氣中的水蒸氣飽和,可能是因空氣受到冷卻,又有水蒸氣加入其中,兩個過程同時作用而發生。當小水滴與雲中的其他水滴或冰晶碰撞而合併後,就會形成降水。在各地的短暫強降雨稱為驟雨。[2]

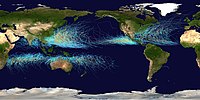

被推升或以其他方式被迫上升到地表上低於冰點空氣層中的水分,會凝結成雲和雨。這種過程通常會造成凍雨形式的降水。發生凍雨區域附近通常會有準靜止鋒存在,是強制和推升空氣上升的主要力量。空氣中需有足夠的濕度,當其上升時,其中的水分就會凝結成雲,如果水分夠多,就會形成雨層雲和積雨雲。最終雲滴將會變得足夠大,而後形成雨滴,下降後會與暴露的物體接觸時而凍結。在有相對溫暖水體的下風處,由於湖泊的水蒸氣,導致溫帶氣旋背面周圍冷氣旋流內產生大湖效應,而發生降雪現象。大湖效應會造成局部大雪。在氣旋逗號形狀頭部(comma head)和大湖效應降水帶內可能會出現雷打雪。山區高海拔地形的迎風面,在上坡氣流最大處會出現強降水。在山脈的背風面,由於壓縮加熱作用,會導致空氣乾燥,而形成沙漠氣候。大多數降水發生在熱帶地區,[3]均由空氣對流所引起。季風槽(或稱熱帶輻合帶)的移動會給疏林草原地區帶來雨季。

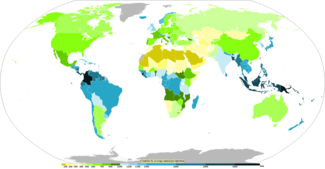

降水是水循環中的主要成分,在地球沉降淡水。每年全球大約有505,000立方公里(121,000立方英里)的水以降水形式落下:海洋上降下398,000立方公里(95,000立方英里),陸地上降下107,000立方公里(26,000立方英里)。[4]依照地球表面積,表示全球年均降水量為990毫米(39英寸),但單獨計算陸地的降水量,僅有715毫米(28.1英寸)。如柯本氣候分類法等氣候分類系統使用年均降水量來為不同的氣候狀況做區分。目前的氣候變化已導致天氣發生變化,一方面增加一些地區的降水量,但又把另一些地區的降水量降低,並造成更多的極端天氣事件頻率。[5]

其他的天體也可能發生沉降現象。土星最大的衛星 - 土衛六上有緩慢降落的甲烷毛毛雨,[6]在其赤道[7]和極地地區可觀測到這種沉降物形成的液體坑。[8][9]

| 天气條目系列之一 |

| 天气 |

|---|

|

|

|

類型

[编辑]

降水是水循環的主要組成部分,是地球上大部分淡水沉降的來源。每年大約有505,000平方公里(121,000立方英里)的水以降水形式落下,其中有398,000立方公里(95,000立方英里)的水降在海洋上。[4]

產生降水的機制有對流、層雲[10]和地形上升。[11]對流過程指的是強烈的空氣垂直運動,可在一小時內讓同一位置的大氣翻轉一次,導致強降水,[12]而層雲過程指的是較弱的向上運動和較弱的降水。[13]根據降水是否以液態水、與地表接觸後結冰的液態水,或是冰的形式落下,而分為三類。不同類型的降水,也包含不同形式的混合一起下降。液體形式的降水包括雨和毛毛雨。在接觸低於冰點的氣團而結冰的雨或毛毛雨被稱為“凍雨”或“凍毛毛雨”。凍結形式的降水包括雪、鑽石塵、冰珠、冰雹和霰。[14]

測量

[编辑]- 液體沉降

- 降雨量(包括毛毛雨和雨)通常使用雨量計測量,並以毫米 (mm) 為單位來表示高度(或深度)。也可收集水,以其物理量(升/平方米(L/m2))表達。通常是假設1升水的質量為1公斤。所使用的相應英制單位通常是英寸。

- 固體沉降

- 通常是使用雪計}}來測量固體形式的降水量。降雪量通常以厘米為單位進行測量,方法是讓雪落入容器中,然後測量高度。可選擇將雪融化以獲得以毫米為單位的水當量,如同測量液體降水一樣。雪的高度與水當量之間的關係取決於雪的含水量,因此水當量只能提供雪高度的粗略估計。其他形式的固體降水,例如冰珠和冰雹,甚至雨夾雪,也可融化後以水當量的方式進行測量,通常像液體降水一樣以毫米表示。

空氣中濕度達飽和程度

[编辑]將空氣冷卻至露點

[编辑]

露點是空氣冷卻到其中的濕度達到飽和,而凝結成水的溫度。[15]水蒸氣通常先在灰塵、冰和鹽等雲凝結核上凝結,而形成雲。雲凝結核的密度將決定雲的微物理性質。[16]鋒面的上升部分會產生大範圍的升力,而形成高層雲或卷層雲之類的雲層。層雲是種穩定的雲層,當涼爽、穩定的氣團被困在溫暖的氣團下面時,就會形成層雲。它也可能是由於微風條件下平流霧的升起而形成。[17]

有四種主要機制可將空氣冷卻至露點:絕熱冷卻、傳導冷卻、輻射冷卻和蒸發冷卻。當空氣上升和膨脹時會發生絕熱冷卻 - [18]空氣會因對流、大規模大氣運動或山體等物理障礙(地形上升)而上升,空氣與較冷的表面接觸時,就發生傳導冷卻 - [19]通常是因為從一個表面吹向另一個表面,例如從液態水面吹向較冷的陸地。輻射冷卻是由於空氣或其下面的表面發射紅外線輻射熱而發生。[20]當水分通過蒸發添加到空氣中時,就會發生蒸發冷卻,迫使空氣溫度冷卻至濕球溫度(達到飽和程度)。[21]

增加空氣濕度

[编辑]讓水蒸氣添加到空氣中的主要方式有:風匯聚進入向上運動的區域、[12]降水或下降的幡狀雲、[22]白天的熱量讓水由海洋、水體或濕地表面蒸發、[23]植物的蒸散作用、[24]涼爽或乾燥的空氣移動經過溫暖的水面,[25]以及將空氣沿山脈坡面推升。[26]

降水的形式

[编辑]

雨滴

[编辑]

當小水滴融合形成更大的水滴,或者當水滴凍結在冰晶上時,會發生聚結,這現象被稱為魏格納-伯吉朗-芬德森過程(冷雨過程)。非常微細水滴的下落率極小,因此不會發生雲從天空中掉落的情事,只有當微細水滴合併成更大的體積時才會發生降水。不同尺寸的液滴會有不同的終端速度,讓其間發生碰撞,變成更大的液滴,空氣中的湍流會增強碰撞過程。[27]這些較大的水滴往下降,繼續聚結,直到水滴重得足以克服空氣阻力,而後以降水的形式落下。[28]

雨滴的平均直徑大小為5.1至20毫米(0.20至0.79英寸),超過這種直徑,通常就會破裂。較小的水滴稱為雲滴,呈球形。當尺寸增大後,形狀會變得更加扁平(應對迎面而來氣流的結果)。雨滴形狀與卡通圖片所繪的不同,其形狀並不像淚滴。[29]降雨強度和持續時間通常呈反比關係,即高強度風暴通常持續時間較短,而低強度風暴通常持續時間較長。[30][31]由冰雹融化而來的雨滴往往比別種雨滴更大。[32]在航空例行天氣報告(METAR)中,降雨的代碼是RA,而陣雨的代碼是SHRA。[33]

冰珠

[编辑]

冰珠或雨夾雪是種由透明小冰球組成的降水形式。冰珠的尺寸通常(但並非總是)比冰雹小。[34]降落地表時經常會彈起,且除非與凍雨混合,通常不會凍結成一團固體。冰珠的METAR代碼是PL。[33]

當一層高於冰點的空氣的上下都被低於冰點的空氣包圍時,就會形成冰珠。穿過溫暖層的雪花會部分或是完全融化,但當它們落入其下低於冰點的空氣時,會重新凍結成冰珠。但如果暖層之下的亞冰層厚度不夠,融化的雪花並沒時間重新凍結,降落地表的就是凍雨。在寒冷季節期間,當發現地表上方有暖層存在,表示其後很有機會有暖鋒出現,[35]但偶爾也會在冷鋒之後出現這類暖層。

冰雹

[编辑]

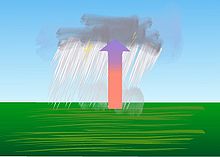

當積雨雲中過冷的水滴與灰塵或污垢等凝結核接觸而凍結時,就會形成冰雹。雲中的上升氣流將冰雹吹到其上部。當上升氣流消散,冰雹落下,回到上升氣流中,然後再次被上升氣流推升,循環多次。冰雹的直徑為5毫米(0.20英寸)或更大。[36]在METAR代碼中,GR用於表示直徑至少為6.4毫米(0.25英寸)的較大冰雹。GR源自法語grêle一字。較小尺寸的冰雹以及雪珠的代碼為GS,源自法語grésil一字。[33]一般最常被報導的冰雹尺寸比高爾夫球稍大。[37]冰雹的尺寸可大到直徑15厘米(6英寸),重量超過500克(1磅)。[38]在大型冰雹,進一步凍結而釋放的潛熱會融化其外殼,接著可能會經歷“濕生長” - 由液體外殼將其他較小的冰雹聚集。[39]在前述的上升氣流中,冰雹會形成一層冰層,隨著每次反覆上升而變得越來越大。一旦冰雹變得過重,超過上升氣流所能支撐,就會落下。[40]

雪花

[编辑]

當微小的過冷雲滴(直徑約10微米)凍結時,會形成雪晶。一旦雲滴凍結,就會在過飽和的環境中生長。由於雲滴的數量比冰晶更多,因此晶體能吸收雲滴繼續生長,達到直徑為數百微米的尺寸。這個過程被稱為魏格納-伯吉朗-芬德森過程。冰的過飽和環境導致液態水快速蒸發並通過氣相沉積快速生長冰晶。這些大晶體有利形成降水,由於其已聚積足夠的質量而從大氣落下,並且在降落過程中碰撞而粘在一起,形成簇或聚集體。這些聚集體就是雪花,是常見落到地面上的冰珠類型。[41]金氏世界紀錄所列世界上最大的雪花是在1887年1月於美國蒙大拿州基歐堡所發現的,據稱其中一個寬達38厘米(15英寸)。[42]雪花形成中的確切粘著機制仍是研究的主題。

雖然冰是透明的,但因晶體的不平整表面和其中空洞/缺陷對光譜的散射作用,通常是以白色呈現。[43]雪花的形狀在很大程度上由其形成時的溫度和濕度所決定。[41]在-2 °C (28 °F) 左右的溫度下,雪花有機會形成罕見的三重對稱 - 三角形雪花。[44]最常見的雪花呈明顯不規則形狀,而近乎完美的雪花通常是在圖片中出現,原因是更具視覺上的吸引力。沒兩片雪花的形狀完全相同,[45]因為它們以不同的速度和不同的模式生長,具體取決於它們落到地面的過程中大氣中溫度和濕度的變化。[46]雪的METAR代碼是SN,而陣雪的代碼是SHSN。[33]

鑽石塵

[编辑]鑽石塵,也稱為冰針或冰晶,在接近-40 °C (-40 °F) 的溫度下形成,原因是高空濕度稍高的空氣與較冷的地表空氣混合。[47]由單純的冰晶組成,呈六角形。[48]國際每小時天氣報告中鑽石塵的METAR代碼是IC。[33]

攔截沉降

[编辑]當含高度飽和水蒸氣的薄霧或空氣與其經過的樹木或灌木的葉子相互作用時,就會發生攔截沉降(occult deposition)。[49][50]

成因

[编辑]鋒面活動

[编辑]層雲降水(或稱動態降水)是天氣尺度氣象學中空氣緩慢上升(厘米/秒)的結果,例如發生於地表冷鋒、暖鋒上方和前方的。風眼外的熱帶氣旋周圍以及溫帶氣旋周圍的逗號形狀頭降水模式也有類似的上升。[51]沿著囚錮鋒可發現各種各樣的天氣,可能會有雷暴,但通常這類情況與氣團的失去水分有關。囚錮鋒通常會在成熟低壓區周圍形成。[52]類似降水的沉降也會發生在其他的天體上。當火星的天氣變冷時,其上的沉降很可能會以冰針(而非雨或雪)的形式出現。[53]

對流

[编辑]

對流雨(或稱陣雨)是由對流雲(例如積雨雲或濃積雲)所產生。它以陣雨的形式落下,強度變化很快。由於對流雲水平厚度有限,對流降水的持續時間相對較短。熱帶地區的大部分降水以對流降水為主,但有人認為也會發生層狀雲降水。[31][51]降霰和冰雹是對流的結果。[54]在中緯度地區,對流降水會間歇性發生,通常與斜壓邊界(例如冷鋒、颮線和暖鋒)有關。[55]對流降水主要由中尺度對流系統組成,產生暴雨並伴隨有雷暴、風害和其他形式的惡劣天氣事件。

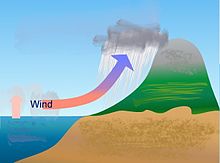

地形效應

[编辑]

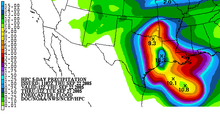

地形上升降水發生在山脈的迎風面,是由大規模濕氣流越過山脊的上升運動,導致絕熱冷卻和凝結而引起。全球各地受到相對穩定的風(例如信風)影響的山區,山的迎風面通常比背風面(或稱下風面)更為潮濕。空氣中的水分在地形上升過程中受到移除,越過山頭在背風面下降時會變得乾燥以及溫度升高(參見下降風),而出現雨影的現象。[26]

位於夏威夷群島考艾島(island of Kauai)上的懷阿瀝阿瀝山以其極端降雨量而聞名,當地年均降雨量為12,000毫米(460英寸),排名全球第二。 [56]夏威夷在每年十月至次年三月期間會出現大雨。由於地形的原因,每個島嶼的個別氣候差異很大,根據相對於較高山脈的位置,可分為迎風區(當地稱為Koʻolau)和背風區(當地稱為Kona)。迎風面受東至東北信風吹拂,降雨量較多,而背風面較為乾燥,陽光充足,降雨較少,雲量也較少。[57]

南美洲的安第斯山脈阻擋來自太平洋的濕氣,導致位於下風處的阿根廷西部出現類似沙漠的氣候。[58]在北美洲的內華達山脈也產生同樣的效果,在下風處形成大盆地和莫哈維沙漠。[59][60]同樣亞洲的喜馬拉雅山脈成為季風的障礙,在其南側導致極高的降水量,而在北側的降水量較低。

雪

[编辑]

溫帶氣旋會帶來寒冷和產生危險的情況,伴有大雨和大雪,風速超過119公里/小時(74英里/小時),[61](這類氣旋在歐洲有時被稱為風暴)。與暖鋒相關的降水帶通常範圍很廣,受到鋒面邊界上微弱向上垂直氣流的推動,其中水分冷卻後凝結,並造成長條帶狀降水,[62]這種降水帶寬且呈層狀,表示是由雨層雲中沉降。[63]當此潮濕的空氣試圖逼走極地氣團時,長條帶狀雨帶緊鄰極地的一側會出現漫天大雪的情況。在北半球,極地指的是朝北極(朝北)方向。在南半球,極地指的是朝南極(朝南)方向。

在溫帶氣旋的西南部,彎曲的氣旋流將冷空氣帶過相對溫暖的水體,可能會產生狹窄的大湖效應雪帶。這些雪帶會帶來強烈的局部降雪,發生的原因為:湖泊等大型水體能有效儲存熱量,導致水面和上方空氣之間有顯著的溫差(大於13 °C,或是23 °F)。[64]這種溫差會導致熱量和濕氣往上輸送,凝結成垂直方向的雲(見氣象衛星,朝鮮半島大湖效應雪帶圖),而產生陣雪。溫度隨高度和雲的深度而降低。氣溫隨高度越高,雲層越深而下降越快,降水量會越大。[65]

在山區,當空氣被迫上升,在寒冷的條件下,降水會沿著迎風面以雪的形式落下,造成積雪。由於山區地形崎嶇,預測降大雪的確切位置仍然是個重大挑戰。[66]

熱帶地區

[编辑]

所謂濕季(或稱雨季),是一年中的某個時段(長達一個月或是幾個月),在其間降下的雨量佔當地年均降雨量的大部分。[67]有時旅遊當局也會使用綠色季節的委婉說法來描述這類季節。[68]具有雨季的地方分佈在熱帶和亞熱帶中的部分地區。[69]疏林草原氣候和季風地區的夏季潮濕,冬季乾燥。從技術上講,熱帶雨林並無乾季或濕季的區別,因為其全年降雨量均勻分佈。[70]當熱帶輻合帶(季風槽)在暖季中期向極地移動時,會導致一些雨季明顯的地區出現降雨中斷的現象。[30]當雨季發生在暖季(夏季)時,降雨主要出現在下午晚些時候和傍晚時間。雨季是空氣品質改善、[71]淡水品質改善、[72][73]植被顯著生長的時期。但土壤養分會減少,侵蝕作用會加劇。[30]動物對潮濕環境有調適和生存策略。雨季前的乾季無法從事農作,進入雨季,在農作物成熟之前,會出現糧食短缺的現象。開發中國家會出現其人口的平均體重有季節性波動的現象,原因是首次作物收穫(發生在雨季後期)之前會有糧食短缺的現象。[74]

熱帶氣旋會造成強降雨,氣旋是個直徑有數百英里的大型氣團,中心氣壓較低,風以順時針方向(南半球)或逆時針方向(北半球)向中心吹。[75]雖然氣旋可能造成巨大的生命和個人財產損失,但它們通常是受影響地區產生降水的重要因素,可為原本乾旱的地區帶來急需的供水。[76]氣旋路徑經過之處可因此獲得當年整年度的降雨量。[77]

大規模地理分佈

[编辑]從大格局來看,將地形因素影響除外,全球最高降水量發生在熱帶地區,此與熱帶輻合帶有密切關聯,而熱帶輻合帶本身就是哈德里環流圈上升氣流的分支。位於赤道附近的哥倫比亞山區是地球上最潮濕的地方之一。[78]熱帶輻合帶的北部和南部是下降空氣區域,形成亞熱帶高壓(也稱馬緯度無風帶(Horse latitudes)),降水量低。[79]位於亞熱帶高壓下方的陸地表面通常乾旱,地球上大部分沙漠均位於這些區域。[80]其中唯一的例外是夏威夷,由於信風導致的地形上升氣流將此地變成全球最潮濕的地方之一。 [81]西風帶進入洛磯山脈,讓當地成為北美洲境內最潮濕、高海拔降雪最多的地區。[82]在亞洲的雨季,潮濕的空氣進入喜馬拉雅山脈,導致印度東北部的降雨量達到全球排名前矛的水準。

測量

[编辑]

測量降雨量或是降雪量的標準方法是使用雨量計,其中包含直徑100毫米(3.9英寸)塑料材質和直徑200毫米(7.9英寸)金屬材質的容器。[83]內筒充滿25毫米(0.98英寸)的雨水後會溢流進入外筒。塑料雨量計在內筒上的標記以0.25毫米(0.0098英寸)為計量單位,而金屬雨量計則於其內部裝有以0.25毫米為單位的計量棒。內筒裝滿後,即把裡面的液體倒掉,然後用外筒的雨水填充,重複持續到外筒中的雨水用完,再把數字加總。這些雨水計在冬季使用時,會先把漏斗和內筒拆除,讓雪和凍雨聚集在外筒內。有些人在其中添加防凍劑,這樣他們就不必把落入容器中的雪或冰融化。[84]一旦降雪/冰填滿後,或是接近300毫米(12英寸)的高度時,即帶入室內讓其融化,或用溫水填充內筒,用於融化外筒中的凍結降水,一旦所有冰/雪融化,開始測量時,必須謹慎把添加的熱水數量扣除。[85]另有其他形式的雨量計,只要有足夠的專業知識(know-how (页面存档备份,存于互联网档案馆)),所有雨量計均可在家製作。[86]

美國和其他地方對於業餘人士進行降水測量,目前有數種透過網際網路以收集測量數字的網絡,例如CoCoRAHS

或是GLOBE。[87][88]如果業餘人士所居住的地區無法連結網際網路,也可將資料送至距離最近的地方氣象單位。[89]

水汽凝結體定義

[编辑]在做降水測量時,也可測量水汽凝結體(hydrometeor)。任何存在大氣中液態或固態水中的顆粒都稱為水汽凝結體。水分凝結而形成的如雲、霾、霧和薄霧,都包含有水汽凝結體的成分。根據定義,所有降水均包含水汽凝結體,其中包括幡狀雲(在到達地面之前即已蒸發的降水)。風在地表吹動的顆粒,例如雪颮和海浪花,也是水汽凝結體,冰雹和雪也是。[90]

氣象衛星測量

[编辑]雖然運用雨水計測量被認為是測量降水量的標準做法,但在許多領域仍無法實施。包括位於廣闊的海洋和偏遠的陸地區域。同時也有由於社會、技術或管理問題而阻礙觀測資訊的傳播。因此現代全球的降水記錄有很大程度是根據氣象衛星的觀測而得。[91]

衛星上裝置的傳感器通過遙感的方式來監測降水 - 經觀測與降水發生強度有關的電磁波譜。這類傳感器幾乎完全以被動方式,類似於相機,記錄它們所觀測到的內容,此與主動式傳感器(雷達、光學雷達) - 透過發射信號以檢測所觀察區域的做法不同。

目前此類氣象衛星所配置的傳感器分為兩類。第一類是熱紅外線 (IR) 傳感器,記錄11微米波長左右的頻道,主要提供有關雲頂的信息。由於大氣的典型結構,雲頂溫度與雲頂高度幾乎成反比,表示較冷的雲總出現在較高海拔處。此外,具有大量小尺度變量的雲頂會比頂部光滑的雲更具活力。有各種數學模型(或稱演算法)可根據紅外線數據和其他屬性來估計降水量。[92]

第二類傳感器頻道則利用電磁頻譜的微波部分。使用的頻率範圍從大約10GHz(GHz,吉赫茲)到幾百GHz 。高至約37GHz的頻道主要提供有關雲層下部液體水汽凝結體(雨和毛毛雨)的信息,大量液體會發射大量微波輻射能。 37GHz以上的頻道顯示的信號主要受固體水汽凝結體(雪、霰等)散射微波輻射能的作用所產生。熱帶降雨測量任務 (TRMM) 和全球降水測量 任務(GPM) 等氣象衛星採用微波傳感器來進行降水估計。

額外的傳感器頻道和儀器已被證明可提供額外的信息,包括可見光頻道、額外紅外線頻道、水蒸氣頻道和大氣探測檢索。但目前使用的大多數降水數據集尚未用到這些數據。[93]

衛星數據集

[编辑]IR觀測在短時間和小空間尺度上的技術功能相當低,但可從地球同步軌道上的衛星非常頻繁(每隔15分鐘或更短即有一次)取得。IR觀測在深層、強烈對流的情況下效果最好(例如熱帶地區),而在層狀降水佔主導地位的地區,特別是中高緯度地區,其作用會逐漸減弱。水汽凝結體和微波頻道之間存在更直接的物理聯繫,讓微波觀測在短時間和小空間尺度上而做的估計比IR所做具有更高的技術功能。但配置微波傳感器的人造衛星僅在低地球軌道飛行,而且數量很少,觀測之間的平均間隔超過三個小時。這種幾小時的間隔讓衛星無法正確捕獲大多數降水系統的瞬態變化,而單憑一個衛星也無法對給定位置,把典型的每日降水週期做紀錄。

自20世紀90年代末以來,已有多種演算法被開發,用來組合由多個衛星傳感器的降水數據,以將各衛星數據集具有的優點強化,並將其缺點最小化。目標是在全球盡可能多的地區,提供統一的時間/空間網格上“最佳”的降水估計。這些具有長期同質性的數據成為美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的氣候數據記錄標準。

在其他情況下的目標是產生最佳的即時氣象衛星預測 - 稱為高分辨率降水研究法。透過多個衛星進行研究的一個關鍵結果是即使包含少量的表面測量數據,對於限制衛星預測計中普遍存在的偏差也非常有用。使用儀器取得數據的困難在於 1) 如前所述,其來源有限,2) 對儀器數據所做的最佳分析,經過傳輸、組合、處理以及品質控制,總共需要花費至少兩個月的時間。因此,雖然這類包括儀器數據的估算可對“真實”降水量提供更準確的描述,但通常不適合做即時,或是近乎即時的應用。

前述的工作產生具有不同格式、時間/空間網格、記錄週期和覆蓋區域、輸入數據集和分析程序的各種數據集,以及許多不同形式的版本指示。[94]在許多情況下,現代多個衛星數據集是用於一般用途的最佳選擇。

重現期

[编辑]具有特定強度和持續時間的事件,其發生的可能性或概率稱為重現期(或稱頻率)。 [95]經研究同一地點的歷史數據圖表,可預測任何重現期和風暴持續時間的風暴強度。[96]所謂“十年一見的風暴”描述的是種不常見的降雨事件,僅可能每隔10年才發生一次,因此任何一年發生的可能性是10%。此種降雨量將會更大,所造成洪水的嚴重程度將比任何一年預期的更為嚴重。而所謂“百年一見的風暴”描述的是極其罕見的降雨事件,在一個世紀中才發生一次,因此在任何給定年份發生的可能性均為1%。這種降雨量將會非常大,洪水的嚴重程度將比十年一見的事件更為嚴重。這種百年一見的概率事件,一年內會發生兩次的機率並不大。[97]

不均勻降水模式

[编辑]根據最近在各氣象站的觀察,有些地區的年降水量中有很大部分僅在幾天內就可達成。將資料彙集後發現在12天內的降水量即佔全年度的50%,預計氣候變化會讓這種不均勻降水情況變得更為嚴重。[98]

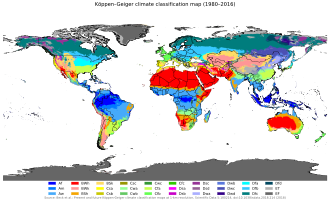

柯本氣候分類法的作用

[编辑]

柯本氣候分類採用的是溫度和降水的月平均值。使用這種分類法最常出現的類型有五種,標記為從A到E。具體來說,主要類型是A - 熱帶、B - 乾燥、C - 溫和中緯度地區、D - 中緯度寒冷及E - 極地。五個主要(一級)分類又進一步分為雨林、季風區、熱帶亞熱帶草地、稀樹草原和疏灌叢、夏雨型暖溼氣候 、濕潤大陸性、海洋性氣候、地中海式氣候、草原、副極地氣候、凍原、極地冰蓋和沙漠等二級分類。

雨林的特點是降雨量高,定義中的最低正常年降雨量在1,750至2,000毫米(69至79英寸)之間。[100]熱帶稀樹草原是位於亞熱帶和熱帶緯度,半乾旱至半濕潤氣候地區的草原生物群系,年降雨量在750至1,270毫米(30至50英寸)之間,廣泛分佈於非洲,也在印度、南美洲北部、馬來西亞和澳大利亞存在。[101]在潮濕亞熱帶氣候區,冬季降雨(有時是降雪)與西風帶從西向東引導的大風暴有關聯。大多數夏季降雨發生在雷暴期間,和偶爾由熱帶氣旋帶來。[102]濕潤亞熱帶氣候位於東部大陸,大約位於赤道20°至40°之間。[103]

海洋性氣候通常出現在世界各大洲中緯度西海岸、與涼爽海洋接壤的地區以及澳大利亞東南部,全年均有豐富的降水。[104]地中海氣候以地中海盆地、北美洲西部部分地區、澳大利亞西部和南部部分地區、南非西南部以及智利中部部分地區的氣候為代表。氣候特點是夏季炎熱乾燥,冬季涼爽潮濕。[105]所謂Steppe是種乾燥的草原。ref>Brynn Schaffner & Kenneth Robinson. Steppe Climate. West Tisbury Elementary School. 2003-06-06 [2008-04-15]. (原始内容存档于2008-04-22).</ref>副極地氣候以寒冷及持續的永久凍土,降水稀少為特徵。[106]

對農業的影響

[编辑]

降水中,尤其是降雨,對農業有巨大的影響力。所有植物都至少需要一些水才能生存,因此雨水(是種最有效的澆水方式)對農業甚為重要。規律的降雨模式通常對維持植物的健康有重要的作用,而降雨過多或過少則可能有害,甚至會對農作物造成毀滅性影響。乾旱會導致農作物枯死,並加劇土壤侵蝕,[107]而過度潮濕的天氣會導致有害真菌滋生。[108]不同植物需要不同數量的降雨才能生存。例如,某些仙人掌僅需要少量的水,[109]而熱帶植物會需要每年高達數百英寸的降雨才能生存。

在同時擁有雨季和旱季的地區,雨季期間土壤養分會減少,侵蝕加劇。[30]由於農作物尚未成熟,之前的旱季會造成進入雨季時出現糧食短缺的現象。[110]開發中國家會在第一次作物收穫前(發生在雨季後期)發生糧食短缺,當地人口會出現季節性的體重波動。[74]

全球變暖帶來的影響

[编辑]

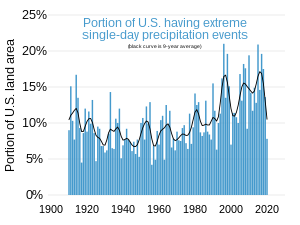

溫度升高通常會增加水的蒸發,而導致更多的降水頻率。 於1900年至2005年之間,北緯30°以北陸地降水量普遍增加,但熱帶地區自1970年代以來的降水量有所下降。全球在過去一個世紀的降水量總體趨勢沒有統計上顯著的變動,但會因地區和時間而發生大幅差異。 在2018年所做的一項研究,採用歷時超過33年的高分辨率全球降水數據集,評估不同空間尺度的降水變化,結論是:“雖然有不同的區域趨勢,但沒有證據顯示全球的降水量增加是由於觀察到的全球變暖所造成。”[112]

由於世界每個地區均有其獨特的條件,降水量都會發生變化。北美洲和南美洲東部、歐洲北部以及亞洲北部和中部會變得更加濕潤。非洲北部薩赫爾地區、地中海、非洲南部和南亞部分地區會變得更加乾燥。在過去一個世紀中,許多地區的強降水事件次數有所增加,自20世紀70年代以來,乾旱發生率也有所增加,特別是在熱帶和亞熱帶地區。

中高緯度水域鹽度降低(表示降水增多),以及低緯度水域鹽度增加(表示降水減少、蒸發增加,或兩者兼具)表明海洋的降水和蒸發發生變化。自1900年以來,美國本土年總降水量以平均每世紀以6.1%的速度增加,其中東北中部各州氣候區(每世紀增加11.6%)和美南(增加11.1%)增幅最大。夏威夷是唯一出現下降的地區(−9.25%)。[113]

城市熱島帶來的影響

[编辑]

城市熱島效應導致城市溫度比周邊郊區和農村地區高出0.6至5.6 °C(1.1至10.1 °F)。這種額外的熱量會導致更大的上升運動,而引發額外的陣雨和雷暴活動。城市下風處的降雨量增加48%至116%。城市下風處32至64公里(20至40英里)處的月降雨量比上風處的高出約28%,部分是由於氣候變暖造成。[114]有些城市的降水總量增加達51%。[115]

預測

[编辑]

定量降水預報(Quantitative Precipitation Forecast ,縮寫為QPF)是指定區域內指定時段內累積的液體降水量的預期值。[116]從20世紀90年代中後期開始,QPF被用於水文預報模型中,以模擬對美國各地河流的影響。[117]數值天氣預報顯示對大氣邊界層內(即大氣最低層)的濕度水平非常敏感,濕度會隨著高度的增加而降低。[118]QPF可在定量、預測數量及定性的基礎上生成,做出降水機率的預測。[119]雷達圖像預報技術對於之後六到七小時內的預報比電腦模型做出的預測更為準確。可利用雨量計測量、天氣雷達估計或兩者的組合來驗證預報。根據各種技能的得分高低來衡量降雨預報的價值。[120]

參見

[编辑]- 氣象學主題列表

- 鹼雨

- 生物降水作用,一種認為細菌可促成下雨的理論。

- 芒果陣雨,在印度[[[卡納塔卡邦]]和喀拉拉邦季風雨前的陣雨,有助於促成芒果成熟。

- 太陽雨

- 雨雪,在英國也以非正式的wintry showers稱之,在美國則以wintry mix稱之。

參考文獻

[编辑]- ^ Precipitation. Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-10-09).

- ^ Scott Sistek. What's the difference between 'rain' and 'showers'?. KOMO-TV. 2015-12-26 [2016-01-18]. (原始内容存档于2023-05-30).

- ^ Adler, Robert F.; et al. The Version-2 Global Precipitation Climatology Project (GPCP) Monthly Precipitation Analysis (1979–Present). Journal of Hydrometeorology. December 2003, 4 (6): 1147–1167. Bibcode:2003JHyMe...4.1147A. CiteSeerX 10.1.1.1018.6263

. S2CID 16201075. doi:10.1175/1525-7541(2003)004<1147:TVGPCP>2.0.CO;2.

. S2CID 16201075. doi:10.1175/1525-7541(2003)004<1147:TVGPCP>2.0.CO;2.

- ^ 4.0 4.1 Chowdhury's Guide to Planet Earth. The Water Cycle. WestEd. 2005 [2006-10-24]. (原始内容存档于2011-12-26).

- ^ Seneviratne, Sonia I.; Zhang, Xuebin; Adnan, M.; Badi, W.; et al. Chapter 11: Weather and climate extreme events in a changing climate (PDF). IPCC AR6 WG1 2021. 2021 [2023-07-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-29).

- ^ Graves, S. D. B.; McKay, C. P.; Griffith, C. A.; Ferri, F.; Fulchignoni, M. Rain and hail can reach the surface of Titan. Planetary and Space Science. 2008-03-01, 56 (3): 346–357. Bibcode:2008P&SS...56..346G. ISSN 0032-0633. doi:10.1016/j.pss.2007.11.001 (英语).

- ^ Cassini Sees Seasonal Rains Transform Titan's Surface. NASA Solar System Exploration. [2020-12-15]. (原始内容存档于2023-05-27).

- ^ Changes in Titan's Lakes. NASA Solar System Exploration. [2020-12-15]. (原始内容存档于2023-08-29).

- ^ Cassini Saw Rain Falling at Titan's North Pole. Universe Today. 2019-01-18 [2020-12-15]. (原始内容存档于2023-08-29) (美国英语).

- ^ Emmanouil N. Anagnostou. A convective/stratiform precipitation classification algorithm for volume scanning weather radar observations. Meteorological Applications. 2004, 11 (4): 291–300. Bibcode:2004MeApp..11..291A. doi:10.1017/S1350482704001409

.

.

- ^ A.J. Dore; M. Mousavi-Baygi; R.I. Smith; J. Hall; D. Fowler; T.W. Choularton. A model of annual orographic precipitation and acid deposition and its application to Snowdonia. Atmospheric Environment. June 2006, 40 (18): 3316–3326. Bibcode:2006AtmEn..40.3316D. doi:10.1016/j.atmosenv.2006.01.043.

- ^ 12.0 12.1 Robert Penrose Pearce. Meteorology at the Millennium. Academic Press. 2002: 66. ISBN 978-0-12-548035-2.

- ^ Robert A. Houze Jr. Cloud Dynamics. Academic Press. 1994: 348. ISBN 978-0-08-050210-6.

- ^ Jan Jackson. All About Mixed Winter Precipitation. National Weather Service. 2008 [2009-02-07]. (原始内容存档于2015-09-24).

- ^ Glossary of Meteorology. Dewpoint. American Meteorological Society. June 2000 [2011-01-31]. (原始内容存档于2011-07-05).

- ^ Khain, A. P.; BenMoshe, N.; Pokrovsky, A. Factors Determining the Impact of Aerosols on Surface Precipitation from Clouds: An Attempt at Classification. Journal of the Atmospheric Sciences. 2008-06-01, 65 (6): 1721–1748. Bibcode:2008JAtS...65.1721K. ISSN 1520-0469. S2CID 53991050. doi:10.1175/2007jas2515.1.

- ^ FMI. Fog And Stratus - Meteorological Physical Background. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 2007 [2009-02-07]. (原始内容存档于2011-07-06).

- ^ Glossary of Meteorology. Adiabatic Process. American Meteorological Society. 2009 [2008-12-27]. (原始内容存档于2007-10-17).

- ^ TE Technology, Inc. Peltier Cold Plate. 2009 [2008-12-27]. (原始内容存档于2009-01-01).

- ^ Glossary of Meteorology. Radiational cooling. American Meteorological Society. 2009 [2008-12-27]. (原始内容存档于2011-05-12).

- ^ Robert Fovell. Approaches to saturation (PDF). University of California in Los Angeles. 2004 [2009-02-07]. (原始内容 (PDF)存档于2009-02-25).

- ^ National Weather Service Office, Spokane, Washington. Virga and Dry Thunderstorms. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2009-05-22).

- ^ Bart van den Hurk & Eleanor Blyth. Global maps of Local Land-Atmosphere coupling (PDF). KNMI. 2008 [2009-01-02]. (原始内容 (PDF)存档于2009-02-25).

- ^ H. Edward Reiley; Carroll L. Shry. Introductory horticulture. Cengage Learning. 2002: 40. ISBN 978-0-7668-1567-4.

- ^ National Weather Service JetStream. Air Masses. 2008 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-12-24).

- ^ 26.0 26.1 Michael Pidwirny. CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes. Physical Geography. 2008 [2009-01-01]. (原始内容存档于2008-12-20).

- ^ Benmoshe, N.; Pinsky, M.; Pokrovsky, A.; Khain, A. Turbulent effects on the microphysics and initiation of warm rain in deep convective clouds: 2-D simulations by a spectral mixed-phase microphysics cloud model. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2012-03-27, 117 (D6): n/a. Bibcode:2012JGRD..117.6220B. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/2011jd016603

.

.

- ^ Paul Sirvatka. Cloud Physics: Collision/Coalescence; The Bergeron Process. College of DuPage. 2003 [2009-01-01]. (原始内容存档于2012-07-17).

- ^ United States Geological Survey. Are raindrops tear shaped?. United States Department of the Interior. 2009 [2008-12-27]. (原始内容存档于2012-06-18).

- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 J. S. 0guntoyinbo and F. 0. Akintola. Rainstorm characteristics affecting water availability for agriculture (PDF). IAHS Publication Number 140. 1983 [2008-12-27]. (原始内容 (PDF)存档于2009-02-05).

- ^ 31.0 31.1 Robert A. Houze Jr. Stratiform Precipitation in Regions of Convection: A Meteorological Paradox?. Bulletin of the American Meteorological Society. 1997, 78 (10): 2179–2196. Bibcode:1997BAMS...78.2179H. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2179:SPIROC>2.0.CO;2.

- ^ Norman W. Junker. An ingredients based methodology for forecasting precipitation associated with MCS's. Hydrometeorological Prediction Center. 2008 [2009-02-07]. (原始内容存档于2013-04-26).

- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 Alaska Air Flight Service Station. SA-METAR. Federal Aviation Administration via the Internet Wayback Machine. 2007-04-10 [2009-08-29]. (原始内容存档于2008-05-01).

- ^ Hail (glossary entry). National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service. [2007-03-20]. (原始内容存档于2007-11-27).

- ^ Weatherquestions.com. What causes ice pellets (sleet)?. [2007-12-08]. (原始内容存档于2007-11-30).

- ^ Glossary of Meteorology. Hail. American Meteorological Society. 2009 [2009-07-15]. (原始内容存档于2010-07-25).

- ^ Ryan Jewell & Julian Brimelow. P9.5 Evaluation of an Alberta Hail Growth Model Using Severe Hail Proximity Soundings in the United States (PDF). 2004-08-17 [2009-07-15]. (原始内容存档 (PDF)于2009-05-07).

- ^ National Severe Storms Laboratory. Aggregate hailstone. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2007-04-23 [2009-07-15]. (原始内容存档于2009-08-10).

- ^ Julian C. Brimelow; Gerhard W. Reuter & Eugene R. Poolman. Modeling Maximum Hail Size in Alberta Thunderstorms. Weather and Forecasting. October 2002, 17 (5): 1048–1062. Bibcode:2002WtFor..17.1048B. doi:10.1175/1520-0434(2002)017<1048:MMHSIA>2.0.CO;2

.

.

- ^ Jacque Marshall. Hail Fact Sheet. University Corporation for Atmospheric Research. 2000-04-10 [2009-07-15]. (原始内容存档于2009-10-15).

- ^ 41.0 41.1 M. Klesius. The Mystery of Snowflakes. National Geographic. 2007, 211 (1): 20. ISSN 0027-9358.

- ^ William J. Broad. Giant Snowflakes as Big as Frisbees? Could Be. New York Times. 2007-03-20 [2009-07-12]. (原始内容存档于2011-11-04).

- ^ Jennifer E. Lawson. Hands-on Science: Light, Physical Science (matter) - Chapter 5: The Colors of Light. Portage & Main Press. 2001: 39 [2009-06-28]. ISBN 978-1-894110-63-1.

- ^ Kenneth G. Libbrecht. Guide to Snowflakes. California Institute of Technology. 2006-09-11 [2009-06-28]. (原始内容存档于2009-07-10).

- ^ John Roach. "No Two Snowflakes the Same" Likely True, Research Reveals. National Geographic. 2007-02-13 [2009-07-14]. (原始内容存档于2010-01-09).

- ^ Kenneth Libbrecht. Snowflake Science (PDF). American Educator. Winter 2004–2005 [2009-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2008-11-28).

- ^ Glossary of Meteorology. Diamond Dust. American Meteorological Society. June 2000 [2010-01-21]. (原始内容存档于2009-04-03).

- ^ Kenneth G. Libbrecht. Morphogenesis on Ice: The Physics of Snow Crystals (PDF). Engineering & Science (California Institute of Technology). 2001, (1): 12 [2010-01-21]. (原始内容 (PDF)存档于2010-06-25).

- ^ Unsworth, M H; Wilshaw, J C. Wet, occult and dry deposition of pollutants on forests. Agricultural and Forest Meteorology. September 1989, 47 (2–4): 221–238 [26 March 2021]. Bibcode:1989AgFM...47..221U. doi:10.1016/0168-1923(89)90097-X. (原始内容存档于2023-06-30).

- ^ . 桃園酸雨資訊網 https://gwater.tydep.gov.tw/tyacidrain/theme.html. [2023-06-28]. (原始内容存档于2023-06-30). 缺少或

|title=为空 (帮助) - ^ 51.0 51.1 B. Geerts. Convective and stratiform rainfall in the tropics. University of Wyoming. 2002 [2007-11-27]. (原始内容存档于2007-12-19).

- ^ David Roth. Unified Surface Analysis Manual (PDF). Hydrometeorological Prediction Center. 2006 [2006-10-22]. (原始内容存档 (PDF)于2006-09-29).

- ^ Jim Lochner. Ask an Astrophysicist. NASA Goddard Space Flight Center. 1998 [2009-01-16]. (原始内容存档于2014-11-12).

- ^ Glossary of Meteorology. Graupel. American Meteorological Society. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-03-08).

- ^ Toby N. Carlson. Mid-latitude Weather Systems. Routledge. 1991: 216 [2009-02-07]. ISBN 978-0-04-551115-0.

- ^ Diana Leone. Rain supreme. Honolulu Star-Bulletin. 2002 [2008-03-19]. (原始内容存档于2011-08-10).

- ^ Western Regional Climate Center. Climate of Hawaii. 2002 [2008-03-19]. (原始内容存档于2008-03-14).

- ^ Paul E. Lydolph. The Climate of the Earth. Rowman & Littlefield. 1985: 333 [2009-01-02]. ISBN 978-0-86598-119-5.

- ^ Michael A. Mares. Encyclopedia of Deserts. University of Oklahoma Press. 1999: 252 [2009-01-02]. ISBN 978-0-8061-3146-7.

- ^ Adam Ganson. Geology of Death Valley. Indiana University. 2003 [2009-02-07]. (原始内容存档于2009-12-14).

- ^ Joan Von Ahn; Joe Sienkiewicz; Greggory McFadden. Hurricane Force Extratropical Cyclones Observed Using QuikSCAT Near Real Time Winds. Mariners Weather Log (Voluntary Observing Ship Program). April 2005, 49 (1) [2009-07-07]. (原始内容存档于2021-10-19).

- ^ Owen Hertzman. Three-Dimensional Kinematics of Rainbands in Midlatitude Cyclones (学位论文). University of Washington. 1988. Bibcode:1988PhDT.......110H.

- ^ Yuh-Lang Lin. Mesoscale Dynamics. Cambridge University Press. 2007: 405 [2009-07-07]. ISBN 978-0-521-80875-0.

- ^ B. Geerts. Lake Effect Snow. University of Wyoming. 1998 [2008-12-24]. (原始内容存档于2019-09-02).

- ^ Greg Byrd. Lake Effect Snow. University Corporation for Atmospheric Research. 1998-06-03 [2009-07-12]. (原始内容存档于2009-06-17).

- ^ Karl W. Birkeland & Cary J. Mock. Atmospheric Circulation Patterns Associated With Heavy Snowfall Events, Bridger Bowl, Montana, USA (PDF). Mountain Research and Development. 1996, 16 (3): 281–286. JSTOR 3673951. doi:10.2307/3673951. (原始内容 (PDF)存档于2009-01-15).

- ^ Glossary of Meteorology. Rainy season. American Meteorological Society. 2009 [2008-12-27]. (原始内容存档于2009-02-15).

- ^ Costa Rica Guide. When to Travel to Costa Rica. ToucanGuides. 2005 [2008-12-27]. (原始内容存档于2012-03-15).

- ^ Michael Pidwirny. CHAPTER 9: Introduction to the Biosphere. PhysicalGeography.net. 2008 [2008-12-27]. (原始内容存档于2009-01-01).

- ^ Elisabeth M. Benders-Hyde. World Climates. Blue Planet Biomes. 2003 [2008-12-27]. (原始内容存档于2008-12-17).

- ^ Mei Zheng. The sources and characteristics of atmospheric particulates during the wet and dry seasons in Hong Kong (学位论文). University of Rhode Island: 1–378. 2000 [2008-12-27]. Bibcode:2000PhDT........13Z. ProQuest 304619312. (原始内容存档于2012-01-08).

- ^ S. I. Efe; F. E. Ogban; M. J. Horsfall; E. E. Akporhonor. Seasonal Variations of Physico-chemical Characteristics in Water Resources Quality in Western Niger Delta Region, Nigeria (PDF). Journal of Applied Scientific Environmental Management. 2005, 9 (1): 191–195 [2008-12-27]. ISSN 1119-8362. (原始内容存档 (PDF)于2012-02-17).

- ^ C. D. Haynes; M. G. Ridpath; M. A. J. Williams. Monsoonal Australia. Taylor & Francis. 1991: 90 [2008-12-27]. ISBN 978-90-6191-638-3.

- ^ 74.0 74.1 Marti J. Van Liere, Eric-Alain D. Ategbo, Jan Hoorweg, Adel P. Den Hartog, and Joseph G. A. J. Hautvast. The significance of socio-economic characteristics for adult seasonal body-weight fluctuations: a study in north-western Benin. British Journal of Nutrition. 1994, 72 (3): 479–488. PMID 7947661. doi:10.1079/BJN19940049

.

.

- ^ Chris Landsea. Subject: D3 - Why do tropical cyclones' winds rotate counter-clockwise (clockwise) in the Northern (Southern) Hemisphere?. National Hurricane Center. 2007 [2009-01-02]. (原始内容存档于2009-01-06).

- ^ Climate Prediction Center. 2005 Tropical Eastern North Pacific Hurricane Outlook. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2005 [2006-05-02]. (原始内容存档于2009-06-14).

- ^ Jack Williams. Background: California's tropical storms. USA Today. 2005-05-17 [2009-02-07]. (原始内容存档于2009-02-26).

- ^ National Climatic Data Center. Global Measured Extremes of Temperature and Precipitation. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2005-08-09 [2007-01-18]. (原始内容存档于2012-05-25).

- ^ Owen E. Thompson (1996). Hadley Circulation Cell. 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-03-05. Channel Video Productions. Retrieved on 2007-02-11.

- ^ ThinkQuest team 26634 (1999). The Formation of Deserts. 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-10-17. Oracle ThinkQuest Education Foundation. Retrieved on 2009-02-16.

- ^ USGS 220427159300201 1047.0 Mt. Waialeale Rain Gage nr Lihue, Kauai, HI. USGS Real-time rainfall data at Waiʻaleʻale Raingauge. [2008-12-11]. (原始内容存档于2004-11-17).

- ^ USA Today. Mt. Baker snowfall record sticks. (页面存档备份,存于互联网档案馆) Retrieved on 2008-02-29.

- ^ National Weather Service Office, Northern Indiana. 8 Inch Non-Recording Standard Rain Gauge. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-12-25).

- ^ Chris Lehmann. 10/00. Central Analytical Laboratory. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2010-06-15).

- ^ National Weather Service Office Binghamton, New York. Rainguage Information. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-10-13).

- ^ Discovery School. Build Your Own Weather Station. Discovery Education. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2008-08-28).

- ^ Community Collaborative Rain, Hail & Snow Network Main Page. Colorado Climate Center. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2009-01-06).

- ^ The Globe Program. Global Learning and Observations to Benefit the Environment Program. 2009 [2009-01-02]. (原始内容存档于2006-08-19).

- ^ National Weather Service. NOAA's National Weather Service Main Page. 2009 [2009-01-01]. (原始内容存档于2012-04-07).

- ^ Glossary of Meteorology. Hydrometeor. American Meteorological Society. 2009 [2009-07-16]. (原始内容存档于2023-04-26).

- ^ National Aeronautics and Space Administration. NASA and JAXA's GPM Mission Takes Rain Measurements Global. 2012 [2014-01-21]. (原始内容存档于2023-05-27).

- ^ C. Kidd; G.J. Huffman. Global Precipitation Measurement. Meteorological Applications. 2011, 18 (3): 334–353. Bibcode:2011MeApp..18..334K. doi:10.1002/met.284

.

.

- ^ F.J. Tapiador; et al. Global Precipitation Measurement Methods, Datasets and Applications.. Atmospheric Research. 2012,. 104–105: 70–97. Bibcode:2013AtmRe.119..131W. doi:10.1016/j.atmosres.2011.10.012.

- ^ International Precipitation Working Group. Global Precipitation Datasets. [2014-01-21]. (原始内容存档于2023-06-30).

- ^ Glossary of Meteorology. Return period. American Meteorological Society. June 2000 [2009-01-02]. (原始内容存档于2006-10-20).

- ^ Glossary of Meteorology. Rainfall intensity return period. American Meteorological Society. June 2000 [2009-01-02]. (原始内容存档于2011-06-06).

- ^ Boulder Area Sustainability Information Network. What is a 100 year flood?. Boulder Community Network. 2005 [2009-01-02]. (原始内容存档于2009-02-19).

- ^ Angeline G. Pendergrass; Reto Knutti. The Uneven Nature of Daily Precipitation and Its Change. Geophysical Research Letters. 2018-10-19, 45 (21): 11,980–11,988. Bibcode:2018GeoRL..4511980P. doi:10.1029/2018GL080298

.

. Half of annual precipitation falls in the wettest 12 days each year in the median across observing stations worldwide.

- ^ Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci. 2007, 11 (5): 1633–1644. Bibcode:2007HESS...11.1633P. ISSN 1027-5606. doi:10.5194/hess-11-1633-2007

. (direct: Final Revised Paper)

. (direct: Final Revised Paper)

- ^ Susan Woodward. Tropical Broadleaf Evergreen Forest: The Rainforest. Radford University. 1997-10-29 [2008-03-14]. (原始内容存档于2008-02-25).

- ^ Susan Woodward. Tropical Savannas. Radford University. 2005-02-02 [2008-03-16]. (原始内容存档于2008-02-25).

- ^ Humid subtropical climate. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. 2008 [2008-05-14]. (原始内容存档于2008-05-11).

- ^ Michael Ritter. Humid Subtropical Climate. University of Wisconsin–Stevens Point. 2008-12-24 [2008-03-16]. (原始内容存档于2008-10-14).

- ^ Lauren Springer Ogden. Plant-Driven Design. Timber Press. 2008: 78. ISBN 978-0-88192-877-8.

- ^ Michael Ritter. Mediterranean or Dry Summer Subtropical Climate. University of Wisconsin–Stevens Point. 2008-12-24 [2009-07-17]. (原始内容存档于2009-08-05).

- ^ Michael Ritter. Subarctic Climate. University of Wisconsin–Stevens Point. 2008-12-24 [2008-04-16]. (原始内容存档于2008-05-25).

- ^ Bureau of Meteorology. Living With Drought. Commonwealth of Australia. 2010 [2010-01-15]. (原始内容存档于2007-02-18).

- ^ Robert Burns. Texas Crop and Weather. Texas A&M University. 2007-06-06 [2010-01-15]. (原始内容存档于2010-06-20).

- ^ James D. Mauseth. Mauseth Research: Cacti. University of Texas. 2006-07-07 [2010-01-15]. (原始内容存档于2010-05-27).

- ^ A. Roberto Frisancho (1993). Human Adaptation and Accommodation. University of Michigan Press, pp. 388. ISBN 978-0-472-09511-7. Retrieved on 2008-12-27.

- ^ Data from Climate Change Indicators: Heavy Precipitation. EPA.gov. U.S. Environmental Protection Agency. April 2021. (原始内容存档于2022-02-05).

- ^ Nguyen, Phu; Thorstensen, Andrea; Sorooshian, Soroosh; Hsu, Kuolin; Aghakouchak, Amir; Ashouri, Hamed; Tran, Hoang; Braithwaite, Dan. Global Precipitation Trends across Spatial Scales Using Satellite Observations. Bulletin of the American Meteorological Society. 2018-04-01, 99 (4): 689–697. Bibcode:2018BAMS...99..689N. ISSN 0003-0007. OSTI 1541806. doi:10.1175/BAMS-D-17-0065.1

(英语).

(英语).

- ^ Climate Change Division. Precipitation and Storm Changes. United States Environmental Protection Agency. 2008-12-17 [2009-07-17]. (原始内容存档于2009-07-18).

- ^ Dale Fuchs. Spain goes hi-tech to beat drought. The Guardian (London). 2005-06-28 [2007-08-02]. (原始内容存档于2007-11-04).

- ^ Goddard Space Flight Center. NASA Satellite Confirms Urban Heat Islands Increase Rainfall Around Cities. National Aeronautics and Space Administration. 2002-06-18 [2009-07-17]. (原始内容存档于2010-03-16).

- ^ Jack S. Bushong. Quantitative Precipitation Forecast: Its Generation and Verification at the Southeast River Forecast Center (PDF). University of Georgia. 1999 [2008-12-31]. (原始内容 (PDF)存档于2009-02-05).

- ^ Noreen O. Schwein. Optimization of quantitative precipitation forecast time horizons used in river forecasts. American Meteorological Society. 2009 [2008-12-31]. (原始内容存档于2011-06-09).

- ^ Christian Keil; Andreas Röpnack; George C. Craig & Ulrich Schumann. Sensitivity of quantitative precipitation forecast to height dependent changes in humidity. Geophysical Research Letters. 2008-12-31, 35 (9): L09812. Bibcode:2008GeoRL..3509812K. doi:10.1029/2008GL033657

.

.

- ^ P. Reggiani & A. H. Weerts. Probabilistic Quantitative Precipitation Forecast for Flood Prediction: An Application. Journal of Hydrometeorology. 2007, 9 (1): 76–95. Bibcode:2008JHyMe...9...76R. doi:10.1175/2007JHM858.1

.

.

- ^ Charles Lin. Quantitative Precipitation Forecast (QPF) from Weather Prediction Models and Radar Nowcasts, and Atmospheric Hydrological Modelling for Flood Simulation (PDF). Achieving Technological Innovation in Flood Forecasting Project. 2005 [2009-01-01]. (原始内容 (PDF)存档于2009-02-05).

外部連結

[编辑]- Current global map of predicted precipitation for the next three hours (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Global Precipitation Climatology Centre GPCC (页面存档备份,存于互联网档案馆)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||