夢:修订间差异

从英文翻译 标签:添加文件 image 圖像檢查 |

→其他动物的梦: 从英文翻译 |

||

| 第106行: | 第106行: | ||

每一段REM睡眠和做梦的时间在夜晚逐渐变长,第一段是最短的,大约10-12分钟,第二段和第三段会增加到15-20分钟。在夜晚结束的那段睡眠会长达15分钟,虽然会表现为许多独立的片段,因为在夜晚结束时会多次短暂醒来。当被试在第一段REM睡眠之后醒来时,有50%可以报告所做的梦;而当最后一段REM睡眠时被叫醒,这个比例上升到了99%。 回忆梦境成功率的上升可能与一夜的梦中,梦的图像、色彩和情感都越来越鲜明。<ref>{{cite journal|last=Takeuchi|first=Tomoka|title=Dream mechanisms: Is REM sleep indispensable for dreaming?|journal=Sleep & Biological Rhythms|date=June 2005|volume=3|issue=2|pages=56–63|doi=10.1111/j.1479-8425.2005.00165.x}}</ref> <!--this entire paragraph needs references; someone with a copy of Dement's book might be able to help--> |

每一段REM睡眠和做梦的时间在夜晚逐渐变长,第一段是最短的,大约10-12分钟,第二段和第三段会增加到15-20分钟。在夜晚结束的那段睡眠会长达15分钟,虽然会表现为许多独立的片段,因为在夜晚结束时会多次短暂醒来。当被试在第一段REM睡眠之后醒来时,有50%可以报告所做的梦;而当最后一段REM睡眠时被叫醒,这个比例上升到了99%。 回忆梦境成功率的上升可能与一夜的梦中,梦的图像、色彩和情感都越来越鲜明。<ref>{{cite journal|last=Takeuchi|first=Tomoka|title=Dream mechanisms: Is REM sleep indispensable for dreaming?|journal=Sleep & Biological Rhythms|date=June 2005|volume=3|issue=2|pages=56–63|doi=10.1111/j.1479-8425.2005.00165.x}}</ref> <!--this entire paragraph needs references; someone with a copy of Dement's book might be able to help--> |

||

==其他动物的梦== |

|||

除了人类以外,其他很多动物可能也有REM睡眠和做梦的能力。科学研究表明,所有的[[哺乳动物]]都会经历REM睡眠。<ref>{{cite journal | last1 = Lesku | first1 = J. A. | last2 = Meyer | first2 = L. C. R. | last3 = Fuller | first3 = A. | last4 = Maloney | first4 = S. K. | last5 = Dell'Omo | first5 = G. | last6 = Vyssotski | first6 = A. L. | last7 = Rattenborg | first7 = N.C. | year = 2011 | title = Ostriches sleep like platypuses | url = | journal = PLOS ONE | volume = 6 | issue = 8| pages = 1–7 | doi=10.1371/journal.pone.0023203}}</ref> REM的时间长短随物种不同:海豚的REM时间较短,人类的水平中等,而[[犰狳科|犰狳]]和{{le|北美负鼠|opossum}}的时间属于最长之列。<ref>{{cite news|last=Williams|first=Daniel|title=While you where sleeping|url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1606872,00.html|publisher=Time Magazine|accessdate=October 9, 2011|date=April 5, 2007}}</ref> |

|||

在对猴子、狗、猫、大鼠、象和鼩鼱的研究中都观察到了梦。鸟类和爬行类也有做梦的迹象。<ref>{{cite web|title=Dream|url=http://www.britannica.com.libproxy.usc.edu/EBchecked/topic/171188/dream|publisher=Encyclopedia Britannica|accessdate=October 26, 2011}}</ref> 睡眠和梦的问题相互交织,科学家对于动物的梦的研究结果表明它们的功能至今为止,然而,睡眠的作用正在渐渐清晰,例如对大鼠或其他实验动物的睡眠剥夺会导致生理指标的恶化和真实组织的损坏。<ref>{{cite web|title=Sleep|url=http://www.britannica.com.libproxy.usc.edu/EBchecked/topic/548545/sleep|publisher=Encyclopedia Britannica|accessdate=October 26, 2011}}</ref> |

|||

有的科学家认为,人类做梦应该和所有[[羊膜动物]]有同样的理由。从进化论的观点来看,梦应该能满足某种生物学上得需求,能够在自然选择中获得某种好处,或者至少对于其生存适应没有负作用。2000年,Antti Revonsuo,芬兰图尔库大学的教授,认为在过去,梦可以通过展示危险事件的刺激以帮助人类准备认出和避免危险。这个理论称为威胁-刺激理论。<ref>{{cite news|last=Williams|first=Daniel|title=While you where sleeping|url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1606872,00.html|publisher=Time magazine|accessdate=October 26, 2011|date=April 5, 2007}}</ref> Tsoukalas (2012) 认为梦和掠食性动物出现导致的激活图样有关,这在REM睡眠的控制机制中仍然非常明显(见下文)。<ref name=Tsoukalas2012>{{cite journal | last1 = Tsoukalas | first1 = I | year = 2012 | title = The origin of REM sleep: A hypothesis | url = | journal = Dreaming | volume = 22 | issue = 4| pages = 253–283 | doi=10.1037/a0030790}}</ref><ref name=Vitelli2013>Vitelli, R. (2013). Exploring the Mystery of REM Sleep. ''Psychology Today'', On-line blog, March 25</ref> |

|||

== 概述 == |

== 概述 == |

||

2015年8月13日 (四) 10:46的版本

夢是一種主體經驗,是人在某些阶段的睡眠時產生想像的影像、聲音、思考或感覺,通常是非自願的。[1] 人们尚未真正理解梦的内容、机制和作用,但是自从史前时期开始,梦就是哲学和宗教感兴趣的话题,也产生了许多相关的科学猜想。研究夢的科學學科稱作夢學(Oneirology)。[2] 據信除人類外的其他哺乳動物也有夢。[3]

做夢主要发生在快速動眼睡眠期间,那是發生在睡眠後期的一種淺睡狀態,其特色為快速的眼球水平運動、橋腦的刺激、呼吸與心跳速度加快、以及暫時性的肢體麻痺。夢也有可能發生在其他睡眠階段中,不過這時的夢並不真切也難以記憶。[4]

梦的长度长短不一,可能只有几秒钟,也可能长达20-30分钟。[4] 在REM睡眠期间被唤醒的人更容易记得他们的梦。人类平均每晚有3-5个梦,有的人会高达7个。[5] 然而,大部分的梦都会立即或者在短时间内被遗忘掉。[6] 随着睡眠进入后半夜,梦会变得更长一些。在一个夜晚8小时的完整睡眠中,大部分的睡眠发生在通常为2小时的REM睡眠中。[7]

在现代,梦被认为是与潜意识沟通的管道。梦的内容可能非常普通、正常,也可能极度超现实主义风格。梦可以有各种不同的主题,包括恐惧、兴奋、魔法、抑郁、冒险,或者性。梦中发生的事件都不受做梦者的控制,除非是处于清明梦中,做梦者会拥有自我意识。[8] 有时候,梦会让人产生创造力,或者给予人灵感。[9]

在不同的文化和不同的时代,人们对梦的含义有各种看法。目前获得的最早关于梦的记录材料,大约5000年前美索不达米亚的一块粘土板。在古希腊和古罗马时代,人们相信梦是来自亡者的占卜信息,可以预言未来。有一些文化会进行孵梦仪式,希望能够产生有预言能力的梦。[10]

西格蒙德·弗洛伊德创立了精神分析学,在1900年代早期的许多著作中阐述了梦的理论和解释。[11] 他将梦解释为人们深处的欲望和焦虑的表现,通常会和被压抑的童年记忆或者欲望有关。在《梦的解析》(1899)中,弗洛伊德发展了一套解释梦的心理技术,设计了许多规则来解释梦中出现的符号和主题。

梦与文化

上古历史

在澳大利亚原住民的泛灵论创世传说中,梦是一个常见的概念,它属于一个个人或者群体,可以理解为“没有时间的时间”,在其中产生了初始的创造或者永恒的创造。[12]

美索不达米亚的苏美尔人于大约公元前3100年就留下了梦的记录。在这些记录下的故事里,神与国王都对梦非常重视,比如公元前7世纪的学者国王亚述巴尼拔,在他的泥板记录上,出现了许多描述传说中的国王吉尔伽美什的故事。[13]

美索不达米亚人相信,在睡梦中人的灵魂,或者灵魂的一部分会离开身体,而灵魂真实去过的地方和人就形成了梦。据说有时梦的神会背负着做梦者的灵魂。[14] 巴比伦人和亚述人将梦分为来自神灵的“好梦”和来自鬼怪的“坏梦”。他们也相信梦是征兆和预言。[15]

在古埃及,从公元前2000年前开始,埃及人就在莎草纸上写下他们的梦。梦境形象鲜明,栩栩如生的人会被另眼相看,认为是受到神的赐福。[16] 古埃及人相信梦是某种神谕,传递来自神的信息。他们认为接近神意的最好途径就是梦,所以他们会试图诱生梦或者孵梦。埃及人会前往神庙,睡在特殊的“梦床”上以期待接收到神的指导、安抚和满足。[17]

中古历史

在中国古代,有人认为在睡梦期间,魂分为两个部分,一个部分离开身体四处游荡,另一部分保持在身体内。[18] 梦的这个解释自古就遭到质疑,例如哲学家王充就驳斥了这一解释。[19]。印度人写于公元前900到500年的《奥义书》中,强调了梦的两个意义:首先,梦是内心欲望的表露;其次,在梦醒来之前灵魂离开身体并且接受指导。

古希腊人继承了古埃及人关于划分好梦和坏梦的信仰,以及孵梦。希腊的梦之神摩耳甫斯也会给睡在圣殿和神庙中的人带来警告和预言。最早的希腊人相信他们的神在梦中亲自造访做梦者,他们从钥匙孔中进入房间,留下信息后从同一路径离开。

安提丰在公元前5世纪撰写了希腊已知第一本关于梦的书。在同一世纪,其他文化对希腊的影响,使得关于睡眠中灵魂离体的信仰得到进一步发展。[20] 希波克拉底(469-399 BC)关于梦的理论很简单:在白天,灵魂吸收影像;而在晚上,灵魂产生影像。希腊哲学家亚里士多德(384-322 BC)相信梦导致了生理学活动,他相信梦可以用来分析和预言病症。西塞罗相信所有的梦都来自于做梦者在之前白天的思想和对话。[21] 西塞罗在《西庇阿之梦》中描述了一个长梦的图像,而马克罗比乌斯写了《论西庇阿之梦》来评论它。

在亚伯拉罕诸信仰中

犹太教认为梦是世界经验的一部分,是可以解释,可以从中学习知识的。在塔木德的Tractate Berachot 55-60中有过相关的探讨。

古代希伯来人把他们的梦和信仰紧密联系起来。尽管希伯来人是一神论者,相信梦是唯一上帝的声音。他们也会区分好的梦(来自上帝)和坏的梦(来自恶灵)。希伯来人和许多古代文明一样,也会孵梦以得到神的启示。比如希伯来先知撒母耳就睡耶和华殿内约柜那里,听到了神呼唤撒母耳。圣经中大部分的梦都记载在创世纪中。[22]

基督徒继承了希伯来人关于梦的大部分信念,相信梦的超自然属性,因为旧约中包含了许多梦带来神的讯息的故事。最有名的梦的故事是雅各的天梯,这座天梯连接着大地和天堂。许多基督徒宣扬上帝可以在梦中向人类说话。

Iain R. Edgar研究了梦在伊斯兰教中的地位,[23] 他提出梦在伊斯兰历史和穆斯林的生活中有重要的地位,解梦是最后一位先知穆罕默德去世之后,穆斯林能够接收神的指示的唯一途径。[24]

在亚洲信仰中

在印度教典籍《吠陀》中的《曼都卡奥义书》里,梦是灵魂在生命中的三个状态之一,其他两个是清醒状态和睡眠状态。[25]

梦与哲学实在论

一些哲学家认为,我们所谓的“真实世界”可能是或者就是一个幻觉,这种想法称为本体论的怀疑主义。

有关这一类思想最早的记载来源于《庄子》,在印度教的典籍中也多次探讨过。[26] 在笛卡尔的《第一哲学沉思集》中,它第一次被介绍给西方哲学界。

后古典时代和中世纪

一些美洲原住民部落和墨西哥人相信梦是和他们的祖先沟通的方式。[27] 一些美洲原住民部落使用幻象探索作为进入青春期的仪式,仪式中禁食、祈祷,直到在梦中接收到期望中的指导信息,然后再回来告诉部落的其他成员。[28][29]

中世纪对于解梦进行了压制,它们被认为是恶,梦中的影像是魔鬼的引诱。许多人相信,在睡梦中魔鬼会在人头脑中塞进堕落有害的想法。马丁·路德,新教的创立者,就相信梦是魔鬼的杰作。但是,天主教徒,比如圣奥古斯丁和哲罗姆,都声称他们生活的方向,曾经受到过梦境的强烈影响。

艺术

梦和黑暗的影像,是弗朗西斯科·戈雅的铜版画《理性沉睡,心魔生焉》的主题。萨尔瓦多·达利的《由围绕着石榴的蜜蜂引起的梦,在醒来之前一秒钟》(1944)也涉及了这个主题,包括同时出现的裸女、从石榴中跳出来的老虎,以及像蜘蛛一样的大象作为背景。亨利·卢梭最后的画作是《梦境》,而毕加索于1932年创作了《梦》。

文学

在19世纪的奇幻和幻想文学中常常出现梦,其中最广为人知的是刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》,及其续集《爱丽丝镜中奇遇》。和其他文学作品里的梦中世界不同,卡罗尔笔下的梦境和真正的梦境更加类似,包括许多变形和因果关系的改变。

其他虚构的梦境包括霍華德·菲利普斯·洛夫克拉夫特的《Dream Cycle》,[30] 以及《说不完的故事》[31]中的幻想世界,其中包括“失落梦境荒漠”、“可能性之海”与“悲伤之沼”。包括幻觉和其他变形现实的梦中世界,出现在菲利普·狄克的许多作品中,包括《The Three Stigmata of Palmer Eldritch》和《Ubik》。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯也探索过类似的主题,例如《环形废墟》。而在中国传统文学中,《红楼梦》中的“太虚幻境”是对春梦的著名描述。[32]

流行文化

现代的流行文化中常常会构思一些梦境,就像弗洛伊德所说,表达做梦者深处的恐惧和欲望。[33] 电影《绿野仙踪》 (1939) 中描绘了一个彩色的梦境,使得多萝西发现了现实是黑白色,于是开始用新的方式生活。在《爱德华大夫》 (1945)、《谍网迷魂》(1962)、《梦幻之地(1989)和《盗梦空间》 (2010)这些电影中,主人公必须从非真实的梦境中找出有用的线索。[34]

在流行文化中,大部分的梦并非符号化的,而是直白和现实化地刻画了做梦者的恐惧和欲望。[34] 梦中的情景和做梦者的真实世界难以区分,成为削减主人公和观众的安全感的手段。[34] 这些梦会使得恐怖电影的主人公,例如《魔女嘉莉》 (1976)、《黑色星期五》 (1980) 或者《美国狼人在伦敦》 (1981)的主人公在看起来似乎很安全的地方休息时,遭到黑暗势力的袭击。[34]

在奇幻作品中,梦境和现实的分界会表现得更为模糊。[34] 梦可能从生理上被入侵或者篡改(《魔域煞星》 (1984)、《猛鬼街》系列(1984–2010); 《盗梦空间》(2010)),或者直接变为现实(像是《The Lathe of Heaven》1971)。在Ursula K. Le Guin的这本书中,主人公发现自己“有效的”梦可以追溯过去、改变现实。Peter Weir在1977年的电影《The Last Wave》梦的实质做了一个简单的解释,通过电影中的土著之口说出“梦是某种现实的影子”。在Kyell Gold的小说《Green Fairy》中,主人公Sol在苦艾酒引发的梦中体验到了以为死于100年前的舞者的记忆,并且其中一些记忆在他的生活中变为现实。这一类故事利用了观众自己的梦的体验,所以观众感觉比较真实。[34]

精神分析学

弗洛伊德学派的观点

在19世纪晚期,精神治疗师西格蒙德·弗洛伊德发展出一套理论,认为梦是由无意识的意愿的满足驱动的。弗洛伊德将梦称为“通往无意识的大道”。[35] 他创建了“梦反映做梦者的无意识”的理论,认为梦的内容是由无意识欲望的满足塑造的。他认为,重要的无意识欲望通常与童年时的记忆和经验有关。弗洛伊德认为,梦境包含显性梦境(manifest dream-content)和隐性梦境(latent dream-content),隐性梦境和潜意识深处的愿望或者幻想相关联,而显性梦境流于表面,缺少意义。显性梦境常常会掩盖或者模糊隐性梦境。

在弗洛伊德的早期著作中,他认为绝大多数的隐性梦境的主题都是本能的性冲动,然而他之后放弃了这样绝对的说法。在《超越快乐法则》中,他考虑了创伤或者侵犯如何影响梦的内容。在《精神分析新论》中的一篇演讲《Dreams and Occultism》中,他还讨论了超自然的起源。[36]

荣格学派及其他

卡尔·荣格反对弗洛伊德的许多理论。荣格扩充了弗洛伊德关于梦的内容和做梦者无意识欲望相关的想法。他将梦描述成给做梦者的讯息,帮助做梦者自我改善。他相信梦是在向做梦者揭示他们感情或者信仰上的问题和恐惧。[37]

荣格写到,反复出现的梦境意在重复地吸引注意,表示做梦者忽视了梦中的某个主题。他相信这些梦中的符号和图像出现在所有的梦中。荣格相信在白日形成的记忆在梦里也很重要,这些记忆在无意识中形成了印象,需要在自我(ego)休息时处理。无意识的头脑会以梦的形式重现这些过去的片段,荣格将其称为“白日的残留”。[38] 荣格还认为梦并不是纯粹独立的,所有的梦都是一张“心理因素的巨网”的一部分。

弗里茨·皮尔斯将他的梦的理论作为格式塔疗法的核心。梦被视作自身其中被忽视、拒绝或者压制的部分的投射,[39] 荣格声称,可以将梦中出现的每个人看作是做梦者自己的一部分,称作梦的主观方式。皮尔斯扩展了这种观点,认为甚至梦中无生命的物体也代表做梦者的一部分。所以,做梦者被要求想象自己是梦中的物体,然后描述它,以便了解该物体的特质和做梦者的人格如何关联。

神经生物学

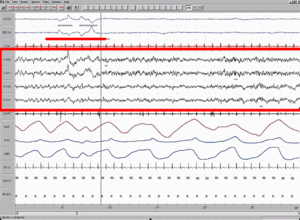

长期的观察证明,梦和快速眼动睡眠(REM)睡眠强烈相关。在REM睡眠期间,脑电图(EEG)所显示的脑活动近似于清醒状态。在非快速動眼睡眠(non-rapid-eye-movement sleep, NREM sleep)的各期(1~4期)被喚醒後,即使有做夢的報告,其夢境也很平淡,生動性差,但概念和思維性較強,睡眠者常常報告在思考某些問題,而不是在做什麼。[40][41] 在REM睡眠期间,神经递质去甲肾上腺素、血清素和组胺的释放都受到了抑制。[42][43][44] 在人的一生中,典型的做梦的时间总和是6年。[45] (也就是大约每晚2小时)[46] 大部分的梦只持续5到20分钟。[45] 梦源于脑中何处?是仅有一个源头还是涉及到脑中的许多部分?以及梦对于身体和心灵的作用是什么?这些问题都尚未解决。

在大多数梦境中,做梦者都不会发觉自己是在做梦,不管梦境如何荒诞古怪。其中的原因也许是脑中负责逻辑和计划的前额叶皮质在做梦期间减少了活动,使得做梦者和梦更积极地进行互动,而不用思考会发生什么结果,所以在现实中看起来很突兀的事情可以融合到梦中。[47]

如果测量一段REM睡眠的时间长度,并且在叫醒被试之后询问梦的时间长度,只要在做梦者修改或者遗忘梦境之前,都能准确地说出做梦的时间。一些研究者猜测,所谓梦的时间膨胀的看法并不会真正的出现在梦中。[48] REM睡眠和梦的紧密关系,是第一批描述梦的本质的报告的基础:梦是每夜都会发生的,而非偶然的现象;是每个睡眠周期都会发生的高频次行为,而且间隔可预测,大概每60-90分钟就会出现。

每一段REM睡眠和做梦的时间在夜晚逐渐变长,第一段是最短的,大约10-12分钟,第二段和第三段会增加到15-20分钟。在夜晚结束的那段睡眠会长达15分钟,虽然会表现为许多独立的片段,因为在夜晚结束时会多次短暂醒来。当被试在第一段REM睡眠之后醒来时,有50%可以报告所做的梦;而当最后一段REM睡眠时被叫醒,这个比例上升到了99%。 回忆梦境成功率的上升可能与一夜的梦中,梦的图像、色彩和情感都越来越鲜明。[49]

其他动物的梦

除了人类以外,其他很多动物可能也有REM睡眠和做梦的能力。科学研究表明,所有的哺乳动物都会经历REM睡眠。[50] REM的时间长短随物种不同:海豚的REM时间较短,人类的水平中等,而犰狳和北美负鼠的时间属于最长之列。[51]

在对猴子、狗、猫、大鼠、象和鼩鼱的研究中都观察到了梦。鸟类和爬行类也有做梦的迹象。[52] 睡眠和梦的问题相互交织,科学家对于动物的梦的研究结果表明它们的功能至今为止,然而,睡眠的作用正在渐渐清晰,例如对大鼠或其他实验动物的睡眠剥夺会导致生理指标的恶化和真实组织的损坏。[53]

有的科学家认为,人类做梦应该和所有羊膜动物有同样的理由。从进化论的观点来看,梦应该能满足某种生物学上得需求,能够在自然选择中获得某种好处,或者至少对于其生存适应没有负作用。2000年,Antti Revonsuo,芬兰图尔库大学的教授,认为在过去,梦可以通过展示危险事件的刺激以帮助人类准备认出和避免危险。这个理论称为威胁-刺激理论。[54] Tsoukalas (2012) 认为梦和掠食性动物出现导致的激活图样有关,这在REM睡眠的控制机制中仍然非常明显(见下文)。[55][56]

概述

夢是一種意象語言。《庄子·齐物论》云:「且有大觉,而后知此其大梦也。」這些意象從平常事物到超現實事物都有;事實上,夢常常對藝術等方面激發出靈感,德國化學家凱库勒宣稱夢見一條銜尾蛇,而悟出苯環的分子結構[57]。但他的說法遭到質疑[58]。夢的形式包括了讓人驚醒的惡夢以及可能伴隨著夢遺的春夢。

絕大部分的科學家相信所有人類都會做夢,並且在每次睡眠中都會有相同的頻率。因此,如果一個人覺得他們沒有作夢或者一個夜晚中只作了一個夢,這是因為他們關於那些夢的記憶已經消失了。這種「記憶抹除」的情況通常發生在一個人是自然緩和地從快速眼动睡眠階段經過慢波睡眠期而進入清醒狀態。如果一個人直接從快速動眼睡眠期中被叫醒的話(比如說被鬧鐘叫醒),他們就比較可能會記得那段快速眼动期所作的夢境(不過並非所有發生在快速眼动期的夢都會被記得,因為每個快速眼动期之間會插入慢波睡眠期,而那會導致前一個夢的記憶消失)。

真正的作夢只有在人類身上被直接證實發生過,不過很多人相信作夢也會發生在其他動物身上。動物已經確定會有快速眼动睡眠,然而他們的主體經驗卻難以確定。平均擁有最長快速眼动睡眠時期的動物是穿山甲。哺乳類可能是大自然中唯一,或者至少是最頻繁的作夢者,因為和他們的睡眠模式有關。

也有人认为上述有关梦的解释是不科学的,梦只是人睡眠时的一种心理活动,梦中的心理活动与人清醒时的心理活动一样都是客观事物在人脑中的反映。梦中离奇的梦境是因人睡眠大脑意识不清时对各种客观事物的刺激产生的错觉引起的。如,人清醒心动过速时产生的似乎被追赶的心悸感,在梦中变成了被人追赶的离奇恐惧的恶梦,人清醒心动过慢或早博时引起的心悬空、心下沉的心悸感,在梦中变成了人悬空、人下落的离奇恐惧的恶梦。梦中经常能感觉到一些人清醒时不易感觉到的轻微的生理症状,是因人睡眠时来自外界的各种客观事物的刺激相对变小,来自体内的各种客观事物的刺激相对变强引起的。

心理學

從心理學的角度來看,夢是有意識看無意識的一扇窗子。弗洛伊德與榮格是夢解析的開山鼻祖。

也有心理学家认为,人类做梦是大脑在虚拟环境中对如何处置危险情况的预演。尤其是噩梦,人类每年要做300到1000次噩梦。人类正是在噩梦中进行安全训练[59]。

目前的研究顯示長到6天的回溯記憶可以表現在夢境。不過,大部份的夢並無可以辨識的前驅經驗[60]。

另有研究發現可回溯至7天前的記憶,尼爾森曾放了一部令人不安的影片(印尼村民為了舉行儀式屠殺水牛)給一組自願者看,這部影片首次反映在自願者夢中的高峰期是放映後三天,然後腦內的重播則相隔一週,也就是在放映後第十天。這個模式符合一項針對跳傘新手的研究結果,他們的經驗在第一次跳傘後三天才從夢裡冒出來,然後在跳傘後第十天二度重現[61]。

夢的成因

目前學術界對夢的成因與目的仍無定論,普遍的看法是:夢是腦在作資訊處理與鞏固長期記憶時所釋出的一些神經脈衝(就像打掃時揚起的灰塵或正被處理中的資訊流),被意識腦解讀成光怪陸離的視、聽覺所造成的。

首先是Hobson與McCarley在1977年提出「活化-合成」理論:夢的出現與特徵是快速動眼睡眠(rapid-eye-movement sleep, REM sleep)狀態時生理運作的產物。當快速動眼睡眠由橋腦(pons)活化所啟動時,和意識有關的大腦網路接受橋腦刺激訊號也呈現活化狀態,因而大腦將這些由下而上的刺激訊號(PGO訊號)混合整理後即為夢的展現。由於此時大腦的活化是處於被動型式且訊息來源為隨機、封閉(由橋腦產生),因此缺乏清醒狀態時的自覺及反省,展現於夢境內容也因而有怪異、不合邏輯的特性[62]。

但後來Solms發現腦幹受傷的病人仍舊有夢,而頂葉(負責軀体感覺與感覺整合的顱頂皮質)受傷的病人則沒有夢,顯示腦幹只與REM夢有關,頂葉與REM夢和NREM夢都有關。Jie Zhang在2004年提出「連續活化」理論:睡眠的功用之一是把臨時記憶轉化成長期記憶,快速動眼睡眠(REM)階段處理無意識的「程序性記憶」,而非動眼(NREM)階段處理有意識的「陳述性記憶」。在REM階段,腦的無意識部份正在處理程序性記憶,而有意識部份的活動則因感覺被切斷而降至最低,此時自記憶庫流出的資訊脈衝會活化有意識部份而使它藉由聯想編織出一段夢。而當另一脈衝到達時,則又編出另一段夢,夢境乃突然改變。

夢的功能

- 經由任意突變、以「達爾文過程」來產生新觀念、新策略

- 清除腦中的垃圾,夢是對垃圾的最後一瞥

- 長期記憶的持續激發,睡眠時夢的詭異來自長期記憶的儲存格式,但清醒時的腦則能給它作正確的詮釋

- 把遙遠但相關的記憶連結起來並強化成一故事体

- 把外來刺激轉化成夢境以防止被驚醒

- 自我滿足、降低心理壓力,藉由眼球運動提供氧氣給角膜

但台灣有人提出一個夢的“心身作用說”:作夢時,幻想與自我分離,人不會察覺是自己在幻想。“幻想”自感覺記憶取出資料拼湊後再送回感覺區而成幻覺,目的是在以模擬的感覺訊號取代真實訊號,驅動自律神經進行心身作用。痛覺、壓覺會驅動自律神經中的“修補神經”,修補神經在腦與脊椎中排列成許多會連鎖反應的經絡,而作夢的功用之一就是在生長激素升高時,模擬極密集的運動壓揉訊號,驅動經絡修補身體。

夢的超自然詮釋

有認為發夢是因為人入睡後靈魂離開軀體,穿越時空,因而有人在現實中會驚覺在夢中曾經見過、經歷過的事情或事物,稱為既視感。有些夢被視為「神異夢境」(Divine Dream),在夢中,祖先、偉人、祭司或神祇會向睡眠者現身,給他預言、建議或警告,古希臘蘇格拉底時常在夢中得到指示,孔子一再與周公在夢中相會,都屬於神異夢境[63]:157。

清醒夢

清醒梦又称为清明梦,意思是在梦中可以保持清醒,并且知道自己正在做梦。

有些人在做梦时会突然醒觉到自己正在做梦,当他知道自己在做梦时,他便可以控制自己的梦境,这便是清醒梦了。在清醒梦中,你可以自由地控制自己的行动,也可以任意控制梦境的内容,甚至梦中的其它人也完全由你来控制。

控夢

夢的成因雖暫未確定,但目前最有科學根據的解釋為神經脈衝中一些未被處理好的衝擊,這些衝擊波會使我們大腦中的一小部分從睡眠狀態中活躍起來,經過大腦的處理,形成夢。換言之,只要我們大腦的判斷部分及思考部分也活躍起來,能夠發出更強的衝擊波,取代原先的衝擊波,那我們便能隨心所慾控制自己的夢境的一切,即清醒夢,包括感覺、其他人的言行舉止、甚至違反一切物理定律。

控夢需要做夢者自己知道身在夢中,才可能達至改變。

- 知覺(醒覺),想控制夢境的人必須先要知道自己身處夢中,並相信夢境是能夠隨心改變,從而激發大腦思考部分活躍。

- 改變,當思考部分活躍起來後,便能夠按自己思想去改變夢境的內容,然而作夢者意志必須堅定,否則大腦傳出的衝擊波較原先未被處理的衝擊波弱,夢境內容將不會被改變。

一般人會認為控夢是不可能的事,因為當人進入夢境後,自我意識便會失去,自己將不能判斷出是否在夢中,然而根據實驗發現,人是能夠透過訓練使自己在夢中判斷出自己在做夢,但成功率偏低,只有約兩成實驗對象能在半年時間內訓練至成功控夢,而且他們指出,儘管能改變夢境內容,但可改變的範圍有限,一般只能改變做夢者集中精神去思索的一樣事物。對於此點,亦有不同的解釋,大部分人認為是人腦在睡眠中能被激發的部分有限,無法處理太多神經脈衝,因此大部分仍是靠潛意識去處理。但實驗仍能作出總結,控夢是能夠透過訓練達到。

有人認為,控夢其實很容易達到。只要在一個不尋常的處境下告訴自己是夢,就可以依思考做出自己想做的事情,完成許多在現實生活無法完成的事情,且可以在夢醒後持續記得夢的內容。

参考文献

- ^ Dream. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. 2000. [May 7, 2009].

- ^ Kavanau, J.L. Sleep, memory maintenance, and mental disorders. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2000, 12 (2).

- ^ What's Causing Those Freaky Dreams?. Webmd.com. [2012-10-27].

- ^ 4.0 4.1 Hobson, J.A. (2009) REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness, Nature Reviews, 10(11)

- ^ Empson, J. (2002). Sleep and dreaming (3rd ed.)., New York: Palgrave/St. Martin's Press

- ^ Cherry, Kendra. (2015). "10 Facts About Dreams: What Researchers Have Discovered About Dreams." About Education: Psychology. About.com.

- ^ Ann, Lee. HowStuffWorks "Dreams: Stages of Sleep". Science.howstuffworks.com. January 27, 2005 [August 11, 2012].

- ^ Lite, Jordan. How Can You Control Your Dreams?. Scientific America. July 29, 2010.

- ^ Domhoff, W. (2002). The scientific study of dreams. APA Press

- ^ C.S. Lewis. The Discarded Image. Canto, Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-47735-2.

- ^ Freud, S. (1900). The interpretation of dreams. London: Hogarth Press

- ^ Uluru - Kata Tjuta National Park: Tjukurpa - Anangu culture environment.gov.au, June 23, 2006

- ^ Seligman, K. (1948), Magic, Supernaturalism and Religion. New York: Random House

- ^ Caillois,R. (1966). Logical and Philosophical Problems of the Dream. In G.E. Von Grunebaum & R. Caillos (Eds.), The Dream and Human Societies(pp. 23-52). London, England: Cambridge University Press.

- ^ . Oppenheim, L.A. (1966). Mantic Dreams in the Ancient Near East in G. E. Von Grunebaum & R. Caillois (Eds.), The Dream and Human Societies (pp. 341-350). London, England: Cambridge University Press.

- ^ Lincoln, J.S. (1935). The dream in primitive cultures London: Cressett.

- ^ 1991. languages of dreaming : Anthropological approaches to the study of dreaming In other cultures. In Gackenbach J, Sheikh A, eds, Dream images: A call to mental arms. Amityville, N.Y.: Baywood.

- ^ Bulkeley, Kelly. Dreaming in the world's religions: A comparative history. 2008: 71–73. ISBN 978-0-8147-9956-7.

- ^ 《论衡·纪妖篇》:「人之行,日百里,魂与体形俱,尚不能疾,况魂独行,安能速乎?使魂行与形体等,则简子之上下天,宜数岁乃悟,七日辄觉,期何疾也?」

- ^ O'Neil, C.W. (1976). Dreams, culture and the individual. San Francisco: Chandler & Sharp.

- ^ Cicero, De Republica, VI, 10

- ^ Bar, Shaul. A letter that has not been read: Dreams in the Hebrew Bible. Hebrew Union College Press. 2001 [April 4, 2013].

- ^ Edgar, Iain. The Dream in Islam: From Qur'anic Tradition to Jihadist Inspiration. Oxford: Berghahn Books. 2011: 178. ISBN 978-0-85745-235-1.

- ^ Edgar, Iain R.; Henig, David. Istikhara: The Guidance and practice of Islamic dream incubation through ethnographic comparison. History and Anthropology. September 2010, 21 (3): 251–262. doi:10.1080/02757206.2010.496781.

- ^ Krishnananda, Swami. The Mandukya Upanishad, Section 4. 16 November 1996 [26 March 2015].

- ^ Kher, Chitrarekha V. Buddhism As Presented by the Brahmanical Systems. Sri Satguru Publications. 1992. ISBN 81-7030-293-5.

- ^ Tedlock, B. Quiche Maya dream Interpretation. Ethos. 1981, 9 (4): 313–350. doi:10.1525/eth.1981.9.4.02a00050.

- ^ Webb, Craig. Dreams: Practical Meaning & Applications. The DREAMS Foundation. 1995.

- ^ Native American Dream Beliefs. Dream Encyclopedia. [April 10, 2012].

- ^ Phillips Lovecraft, Howard. The Dream Cycle of H.P. Lovecraft: Dreams of Terror and Death. Ballantine Books. 1995. ISBN 0-345-38421-0.

- ^ The Neverending Story - Book - Pictures - Video -Icons. Neverendingstory.com. [May 24, 2012].

- ^ 《红楼梦》第五回,贾宝玉神游太虚境 警幻仙曲演红楼梦;

- ^ Van Riper, A. Bowdoin. Science in popular culture: a reference guide. Westport: Greenwood Press. 2002: 56. ISBN 0-313-31822-0.

- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 Van Riper, op. cit., p. 57.

- ^ Freud, S. (1949)., p. 44

- ^ Freud, S. New Introductory Lectures on Psychoanalysis (pp. 38–70)

- ^ Jung, 1964, p. 21

- ^ Jung, 1969

- ^ Wegner, D.M.; Wenzlaff, R.M.; Kozak, M. The Return of Suppressed Thoughts in Dreams. Psychological Science. 2004, 15 (4): 232–236. doi:10.1111/j.0963-7214.2004.00657.x.

- ^ [1]

- ^ Dement, W.; Kleitman, N. The Relation of Eye Movements during Sleep to Dream Activity. Journal of Experimental Psychology. 1957, 53 (5): 89–97.

- ^ Hobson, J.A. REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness. Nature Reviews. 2009, 10 (11): 803–813. doi:10.1038/nrn2716.

- ^ Aston-Jones G., Gonzalez M., & Doran S. (2007). "Role of the locus coeruleus-norepinephrine system in arousal and circadian regulation of the sleep-wake cycle." In G.A. Ordway, M.A. Schwartz, & A. Frazer Brain Norepinephrine: Neurobiology and Therapeutics. Cambridge UP.

- ^ Siegel J.M. (2005). "REM Sleep." Ch. 10 in Principles and Practice of Sleep Medicine. 4th ed. M.H. Kryger, T. Roth, & W.C. Dement, eds. Elsevier. 120–135. Accessed July 21, 2010. Psychology.uiowa.edu

- ^ 45.0 45.1 How Dream Works. 2006 [May 4, 2006].

- ^ Brain Basics: Understanding Sleep. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 2006 [December 16, 2007].

- ^ Trimble, M. R. (1989). The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology and Neuropsychology of the Frontal Lobe. British Journal Of Psychiatry

- ^ Barbara Bolz. "How Time Passes in Dreams" in A Moment of Science. Indiana Public Media. September 2, 2009. Accessed August 8, 2010.

- ^ Takeuchi, Tomoka. Dream mechanisms: Is REM sleep indispensable for dreaming?. Sleep & Biological Rhythms. June 2005, 3 (2): 56–63. doi:10.1111/j.1479-8425.2005.00165.x.

- ^ Lesku, J. A.; Meyer, L. C. R.; Fuller, A.; Maloney, S. K.; Dell'Omo, G.; Vyssotski, A. L.; Rattenborg, N.C. Ostriches sleep like platypuses. PLOS ONE. 2011, 6 (8): 1–7. doi:10.1371/journal.pone.0023203.

- ^ Williams, Daniel. While you where sleeping. Time Magazine. April 5, 2007 [October 9, 2011].

- ^ Dream. Encyclopedia Britannica. [October 26, 2011].

- ^ Sleep. Encyclopedia Britannica. [October 26, 2011].

- ^ Williams, Daniel. While you where sleeping. Time magazine. April 5, 2007 [October 26, 2011].

- ^ Tsoukalas, I. The origin of REM sleep: A hypothesis. Dreaming. 2012, 22 (4): 253–283. doi:10.1037/a0030790.

- ^ Vitelli, R. (2013). Exploring the Mystery of REM Sleep. Psychology Today, On-line blog, March 25

- ^ Translated into English by D. Wilcox and F. Greenbaum, Journal of Chemical Education, 42 (1965), 266-67.

- ^ [2]

- ^ Jay Dixit. Dreams: Night School. Psychology Today Magazine. 5 Dec 2007 [2008-01-04].

- ^ Hobson A: Sleep is of the brain, by the brain and for the brain, Nature 473:1254, 27 Oct, 2005.

- ^ http://www.books.com.tw/books/series/series9789867001672-10.php

- ^ [3]

- ^ 余英時. 《論天人之際:中國古代思想起源試探》. 台北: 聯經出版事業股份有限公司. 2014. ISBN 957084325X (繁體中文).

- Jayne Gackenbach,朱恩伶译:《梦的指南:解析奥妙的清明之梦》,台湾,远流

參考書目

- 《夢的迷信與夢的探索》,劉文英著,中國社會科學出版社,1989。

相關主題

外部連結

- 夢的原理 -- Elements of Dream

- Dreams Dictionary (The Meaning of Dreams)

- Newsweek Article exploring dreams

- Psychological and biological aspects of dreaming

- DreamGate offers an exhaustive list of *Rüya Tabirleridream related sites

- The Interpretation of Dreams (alternative ideas)