香港規劃史

| 此條目需要擴充。 (2018年10月3日) |

| 此條目需要精通或熟悉城市規劃、香港歷史的编者参与及协助编辑。 |

|

|---|

| 本條目為香港地理系列之一 |

|

其他香港系列

|

香港的規劃歷史始於1841年香港開埠,將香港島北岸的西部劃為維多利亞城,再細分為404幅土地作出拍賣。早期城市發展主要集中在香港島,但隨著九龍半島的割讓及新界的租借,使香港的土地發展更趨多元化。

19 世紀的開拓

維多利亞城初期發展

自1841年6月7日公報可公開發售的土地並於同月14日由義律的主持下成功售出合共404幅土地,當中39幅為海旁地段、75幅為市區地段、22幅為郊區地段118幅為上市場段,150幅為下市場段[1]。1843年香港政府設立年薪1000鎊的總量地官一職,1844年5月9日A.T哥頓委任為總量地官負責基建及維修工程,包括港口建設、土地平整及填海工程,兼管土地買賣等。

當中上、下市場段[2] 被列為華人區,其後香港政府為收取更多地稅,以水坑口以東,皇后大道中以南的太平山區一帶,換取原上市場段的1.5英畝土地。1843年田土廳廳長哥頓(即總量地官A.T哥頓)把文咸海旁至歌賦街及上市場一帶,並限華人於1844年7月前遷出。華商在沒有議價能力下被遷至水坑口以東城皇街以西一帶,但從事不道德行業的不能獲40元賠償及不准予1849年1月才需繳付為新地稅。

1851年12月28日晚上10時,香港發生特大火災,及至翌日5時半始被撲滅。火場由東起皇后大道中、乍畏街及威靈頓街,南至皇后大道中、西至乍畏街與摩利臣街接壤,北至乍畏街以北海旁,火場面積達189792平方呎,1852年事後豁免共700鎊地稅,並把大火出現的瓦爍及附近山坡的泥土,放在自皇后大道中、乍畏街及威靈頓街至摩利臣街的文咸海旁及築一條闊50呎道路並再次進行拍賣,香港自開埠以來第一次官方填海完成。由於上述土地大多數業主皆為華人及土地約滿,業主不多作投資,故填海阻力較小,但政府仍未意識到原擁有海旁土地業權的業主對新填土地業權看法是填海最大的阻力。

雖然自1842年3月22日刊憲訂明新所有海旁新填的土地歸英皇所有作為賣地條款,但1841年6月14日售出的土地不受影嚮,但寶靈計劃推出後,旋即受到擁有3號及4號海旁地段的寶順洋行強烈反對,並申明於1841年6月14日購買的土地面績及範圍,不希增加地段面積及堅持擁有海旁業權,最後寶靈計劃在軍方及英商的反對下失敗告終。雖然擴展都市不成,但亦見規模,可分為四環九約,並繼續向東西發展。

繼1850年代,香港政府於1868年在文咸東街以西與摩利臣街37號A交匯點向西發展,建造文咸西街並於同年完工,是次填海還披露的早期的技術和建築特色如強調防禦颱風的能力,建造的海堤用了堆石法,靠海一面斜度為2:1;陸地為1:1,堤基用每塊不少於2立方米的大石,再用碎石填隙,提壁則用方石加三合土及黏土黏合劑筑固堤壁,而建造方法成為日後填海楷模。1870年至1875年填海工程伸延至西環卑路乍街以北,海岸線向北推至德輔道西。但1875年東邊街及西邊街的填海計劃及一條由山道至掃桿埔的海堤因1874年的甲戌風災無法推行。

由寶靈計劃起至1880年代香港政府仍未能統籌各方利益,直至1887年7月13日九龍倉大班保羅遮打提出由西環的煤氣公司至中環美利碼頭填出一幅長10200呎,闊250呎,面積達58.7英畝,當中5.5英畝為政府土地、27英畝為道路,其餘可建1320幢樓房,供39000人居住,足夠紓緩人口壓力及改善衛生,最後幾經波拆及圖積修改,最後工程於1889年開始至1903年完成。同期,香港政府透過招標讓私人公司承辦西環堅尼地城的填海工程。及由19世紀末開始至20世紀早期長達20年磋商由軒尼詩道與莊士敦道交界起填海至波斯富街,把位於灣仔醫院山及摩理臣山夷平,騰出一幅廣闊空地,最後工程隨著軍部同意把醫院山的海軍醫院遷至昂船洲及業主協調,相關法例通過於1921年動工,但工程較預期艱辛,要到1931年才完成。較原先的1927年完工日期遲及要374.4萬超支167.7萬。

保留山頂住宅區條例

自從1841年香港開埠至上世紀初,華人雖於在政治上得不到應有的發展,但在財政上已可與英人匹敵,如商人李陞逝世時,其後人所繳的遺產稅是李陞逝世前一年香港政府的歲入三倍。故很多富裕華人不斷遷往原有的歐籍人士區域居住,亦使原先居於上址的歐籍人士不斷向山上遷居,直至1904年,立法局通過《山頂區保留條例》,禁止華人居住太平山山頂[3],該法例直至1947年才取消。由1904年至1947年間華人想遷居至山頂,需得到香港總督會同行政局首肯,才能遷居至山頂。

石塘咀的發展

1880年石塘咀為一個石礦場。在採礦完成後,該處剩下一個凹陷的洞。而且因為石塘咀的地形似一個向海突出的咀,所以得到「石塘咀」此名。1903年,石塘咀的填海工程完成,成為一個荒蕪且偏遠的地方。1904年上環水坑口妓寨被大火夷平,當時政府靈機一觸,把東邊界線由屈地街為界,西邊界線是卑路乍街,北邊界線是德輔道西,南邊界線是皇后大道西,中間就是石塘咀容許妓寨經營的地域,並連帶吸引倚靠風月場所為生的飲食、零售、樓宇租賃及娛樂業者一同遷往,於是下令所有妓寨一律西遷石塘咀。1920年代為塘西風月最鼎盛時期,除了,當年的西環山道最著名四間相連的妓寨「歡得」、「賽花」、「詠樂」、「倚紅」外,還有不同檔次的各類風月場所於石塘咀一帶營業,此外當時最著名的二十家大型酒家,包括「金陵」、「廣州」、「陶園」、「統一」、「聯陞」、「萬國」、「珍昌」等倚靠風月事業營業,高峰期時從事與石塘咀色情及相關事業者約有10萬人,故香港政府從中抽取的各項牌照及稅項相當豐厚。但1932年石塘咀色情事業亦步向末日,由於香港政府跟隨英國政府實行禁娼,聲明洋人妓女即時禁絕,華人妓女則有三年寬限期,以1935年6月30日為限,並即時停止所有新妓登記領牌。原來幾千名掛牌妓女,在禁娼最後日子僅餘三家妓院,妓女尚有三十三名,延至限期最後一天才完全停業,塘西風月至此終成歷史陳跡,石塘咀已至西環一帶自此沉寂,雖於淪陷期重開娼禁,但只是曇花一現。

九龍半島初期發展

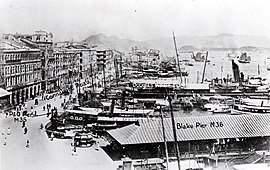

政府於九龍半島與香港島的賣地條款合約,按土地劃分為海旁地段、內陸地段、郊區建築地段,花園地段,年期為一般是75年,而海旁地段亦分成兩種,一種是直接臨海及潮漲能接觸海水;一種是接近海旁地段,土地與海濱中間受公路所阻。十九世紀末至二十世紀初,政府曾把填海計劃加入賣地條款,進行小規模填海。1876年政府拍賣東起廟街、南至甘肅街、西至新填地街,北至永星里一帶的海床出售,買家需按政府規格進行填海。後於1899年再次透過拍賣差館里以西一帶土地,與1876年那次一樣,買家需按政府規格進行填海並年繳地稅10022元,但自新填地街於1900年擴闊50呎後,減至27元一年。

1882年九龍倉創辦人保羅遮打獲得尖沙咀兩幅地段,後於1900年、1904年透過補地價來修改地契,使面積倍增,奠下九龍倉在尖沙咀於二十世紀的商業地位。並誘使其他擁有海旁段的業主更積極參與填海工程,政府從中增加不少收入、減少填海工程開支及增加土地,使九龍半島大大地發展。

20 世紀的開拓

九龍塘花園城計劃

19世紀末艾賓尼沙·侯活(Ebenezer Howard)首創花園城市概念,1903年在倫敦近郊的來治活(Letchworth)的建造一個內含各種設備的小鎮,1922年一間名為九龍塘及新界發展公司(Kowloon Tong and New Territories Development Co)採用上述概念於九龍塘建造一個有學校及足夠休憩空間向中上家庭銷售的花園洋房區,但引起勞工團體批評,其後因1925年的省港大罷工及低估工程的難度影嚮,直至1930年才完工,但原先的花園城市概念變成一個純高尚住宅區,未能實現綜合社區的概念。

清拆九龍寨城

1950年代起,由於歷史因素影響,九龍寨城逐漸變成「三不管地帶」,故吸引大批非法入境者及黑幫躲藏,並使九龍寨城成為販毒、賣淫、賭博等非法行為的溫床,此外,由於當時的香港政府不承認中國醫生的資格,寨城也成為無牌牙醫診所和冒牌貨販賣點的集中地。1959年,九龍寨城就曾發生了一宗命案,中英兩國政府竟互相推卸處理案件的責任。直至1984年,中英兩國簽訂《中英聯合聲明》處理香港問題,1987年兩國共同決定清拆寨城,遷徙居民。九龍寨城在1993年清拆,並改建成九龍寨城公園。這是一個按江南園林規格建造,分為春、夏、秋、冬四季,共八個不同景區的公園。除展示寨城文物的「南門懷古」等外,另有景點如邀山樓、六藝臺、歸壁石、童樂苑、敬惜字紙亭等。廣蔭庭則擺放嶺南派四季盆栽,並有一幅以啤酒樽、碗、碟碎片和剩餘建園材料砌成的「五福壽鶴圖」,最後就清拆、搬遷及建造公園共動用了35億港元,成為全香港最昂貴的公園。註釋及參考文獻

- ^ CO129/2,"Mr Gordon, the Land Officer's Report on the Northern Face of Hong Kong",6 July 1843,pp.152=176

- ^ 上市場為鴨巴甸街以西、荷里活道以北,九如坊及歌賦街一帶;而下市場為蘇杭街及文咸街一帶

- ^ 山頂定義為海拔788英呎為界。An ordinance for the reservation of a residential area in the hill district. no.4 of 1904. hk gazatte 1904/313.

- ^ 根據1937年12月8日製定之《香港法例》第1章 釋義及通則條例附表5 新九龍的範圍

參見

| ||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||