貝多芬第31號鋼琴奏鳴曲

| 31號鋼琴奏鳴曲 | |

|---|---|

| 路德維希·范·貝多芬作品 | |

1820年的貝多芬 | |

| 調性 | 降A大調 |

| 目錄號 | 作品110 |

| 風格 | 古典主義 |

| 曲式 | 鋼琴奏鳴曲 |

| 創作 | 1821年 |

| 出版 | 1822年 |

| 樂章 | 3 |

降A大調31號鋼琴奏鳴曲,作品110號是路德維希·范·貝多芬發表的第31首和倒數第二首鋼琴奏鳴曲。他在1820至1822年共創作三首鋼琴奏鳴曲,本作是第二首,於1821年創作,與作品109號和作品111號組成奏鳴曲集。貝多芬1820年接受委託,1821年下半年開始譜寫作品110號,1822年初完成最終修訂。作曲家忙於其他作品而且身體狀況惡化,導致本作延誤。原版1822年經施萊辛格旗下出版社在巴黎和柏林發行,沒有附加說明,1823年意大利作曲家穆齊奧·克萊門蒂出版了英語版。

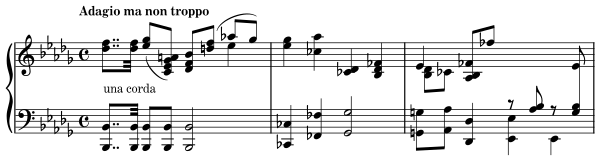

全曲分三個樂章。第一樂章為中板,使用典型的奏鳴曲式,開始於一個如歌的主題。第二樂章採快板,由簡潔且幽默的諧謔曲段和三聲中部段構成;音樂學家馬丁·庫珀認為諧謔曲段是以兩首民歌為基礎創作。第三樂章由對比顯著的多個部分組成:開頭是緩慢的宣敘調,接下來是「哀傷的詠敘調」、賦格,切回詠敘調,再奏響賦格形成雄渾的尾聲。音樂學家、作家威廉·金德曼認為第三樂章的賦格與貝多芬許多晚期作品類似,如《迪亞貝利變奏曲》的小賦格和《莊嚴彌撒》部分橋段。阿道夫·伯恩哈德·馬克思認為第三樂章賦格可比巴赫、亨德爾的同類作品。31號鋼琴奏鳴曲贏得好評,是音樂分析的重要主題,唐納德·托維、丹尼斯·馬修斯、查爾斯·羅森均有研究著作面世。阿圖爾·施納貝爾、格連·古爾德、阿爾弗雷德·布倫德爾等鋼琴家均有本作錄音傳世。

背景[編輯]

1819年夏,柏林音樂出版商阿道夫·馬丁·施萊辛格派兒子莫里斯拜訪貝多芬,希望達成商業合作[1]。兩人在奧地利的一個城市默德靈碰面,貝多芬對莫里斯印象很好[2]。經過幾輪信件往來,老施萊辛格於1820年4月出價90達克特委託貝多芬創作三首鋼琴奏鳴曲,比貝多芬120達克特開價低兩成五。貝多芬同年五月同意在三個月內交稿,三首曲目便是他最後的鋼琴奏鳴曲,編為作品109、110、111號。[3]

彼時,貝多芬忙於創作《莊嚴彌撒》(作品123號)等曲目[4],1820年冬風濕發作,1821年夏又患上黃疸,這些因素導致他無法按期向施萊辛格氏交差[5][6]。據音樂理論家巴里·庫珀所述,作品110號直至1821年下半年方「開始成型」[7]。施萊辛格公司1821年11月出版貝多芬作品109號,雙方通信表明作品110號直到同年12月才寫完。作曲家簽名樂譜標註日期是1821年12月25日,貝多芬此後繼續修訂第三樂章,直到1822年初才完工。[8]1822年1月貝多芬收到30杜克特報酬,估計謄寫樂譜就在這章時間送交施萊辛格公司[9][10]。

老施萊辛格1822年7月致信貝多芬,確認作品110和111號已在巴黎刻版,這年同時在巴黎和柏林出版,消息9月14日在《法國國家書目》公布。初版樂譜副本早在八月就送到維也納,貝多芬新曲的消息在同月《維也納日報》廣而告之。[8]作品110號出版時沒有題辭[11],但有證據表明貝多芬一度打算把110和111號獻給好友安東尼·布倫塔諾[12]。1823年2月,貝多芬致信身在倫敦的作曲家費迪南德·里斯,稱作品110和111號手稿已寄,請里斯在英國出版。信中還稱倫敦市面已有的作品110號尚有不足,寄出的版本已經修訂。[13]穆齊奧·克萊門蒂接受里斯建議買下兩首奏鳴曲的英國版權[14],同年在倫敦出版[15]。

曲式[編輯]

31號奏鳴曲演奏時長約19分鐘[16],分三樂章,施萊辛格原版樂譜把第三樂章拆分成柔板樂章和賦格樂章[10]。作曲家阿爾弗雷德·布倫德爾指出,本曲各主題均源自六聲音階[a],穿插三度和四度音程分隔。曲中反向音程基本貫穿始終,在第二樂章特別明顯。[17]

各樂章主題開頭的樂句音程範圍均為大六度。降A大調下中音F在奏鳴曲中具有重要地位,既是全曲第一樂句的最高音,也是第二樂章的主音;第二樂章三聲中部段和第三樂章鋼琴右手聲部均以F音開頭。[18]

第一樂章:富表現力的中板[編輯]

第一樂章為降A大調,速度記號為「富表現力的如歌中板」[b][19]。丹尼斯·馬修斯稱該樂章採用「井然有序、不出預料的奏鳴曲式」[20];查爾斯·羅森認為樂章結構具有海頓風格[21]。樂章以「親切的」[c]呈示部第一主題開頭[22],短暫停留於屬七和弦後引出「如歌」主題。經過三十二分音符構成的弱奏琶音過渡段後,引入第二主題群,調性轉為降A大調的屬調降E大調。該主題群包含長倚音,低音聲部從降E逐階降至G並重複三次,同時旋律聲部走高六度。樂章呈示部以十六分音符終止式收尾,隨後進入展開部。[23]

展開部中,第一主題以下行模進的形式反覆出現,飾以十六分音符裝飾音。羅森認為本樂章展開部「極其簡單」[21];唐納德·托維認為其簡潔而巧妙,可比帕德嫩神廟石柱收分。[24]

樂章再現部遵循奏鳴曲式傳統。第一主題以主調降A大調再現,並與琶音過渡動機結合。隨後再現的「如歌」主題通過下屬音逐漸轉入E大調[d],旋即回歸主調降A大調,引出第二主題群的再現。樂章尾聲採用正格終止[27]。

第二樂章:甚快板[編輯]

第二樂章由f小調的諧謔曲段和降D大調的三聲中部段構成,節奏複雜,包含大量切分和不規則節奏型。托維認為這些不規則節奏是貝多芬有意為之。樂章各小節長度為加沃特舞曲的一半,強拍頻率為兩倍,所以不屬加沃特舞曲;若貝多芬願意,他完全可以把本樂章寫成加沃特舞曲。[28]

本樂章以諧謔曲段開頭,速度為「很快的快板」[e]。樂段開頭採用六音下行音階動機;隨後四小節弱奏搭配四小節強奏,形成輪唱。馬修斯認為此段簡潔精練,[25]威廉·金德曼覺得它很風趣[29]。馬丁·庫珀認為樂段採用《我們的貓生下小貓》和《我是邋遢鬼,你也不例外》兩首民歌動機,顯現貝多芬幽默曲風的粗放風格。[30]托維認為上述推斷未免太想當然,貝多芬在譜寫31號奏鳴曲前就曾採用《我們的貓生下小貓》等民歌編排作品,用於支付某出版商數額微小的郵資,表明這些民歌對他而言根本不重要[31]。

諧謔曲段之後是三聲中部段,其中「突兀的大跳」與「危機四伏的下行旋律」並置[25]。三聲中部段平靜結束後再度引出諧謔曲段,並反覆一次,第一次反覆引出額外的漸慢樂段。幾個切分音和弦後,樂章通過低音聲部一長段琶音,辟卡迪終止於F大和弦。[32]

第三樂章:適中的柔板-不太快的快板[編輯]

第三樂章由兩段緩慢的詠敘調和兩段快板賦格穿插而成。布倫德爾認為本樂章分為六段:宣敘調、詠敘調、賦格、詠敘調、賦格倒影、主調織體的結尾。[33]馬丁·庫珀稱此樂章實為兩個樂章:柔板樂章和終章[34]。

第二樂章幽默的諧謔曲末尾處漸慢的F大調低音琶音,在本樂章開頭解決至降b小和弦[29],風格發生突變[35]。經過三小節前奏,樂章轉入自由節奏的宣敘調[36]並多次變更速度[35]。接下來開始降a小調詠敘調,標為「哀歌」,曲調哀惋,並有重複和弦支撐[37]。其旋律輪廓與第二樂章諧謔曲段類似;但托維認為相似性不明顯,幾乎可以忽略[38]。金德曼、羅森等樂評人認為宣敘調和詠敘調仿佛歌劇[29][35],布倫德爾稱詠敘調類似巴赫《約翰受難曲》詠敘調《結束了》[39]。《新格羅夫音樂與音樂家辭典》指出,器樂作品罕有標示「詠敘調」記號者,本作是少有的例外[40]。

詠敘調接以三聲部賦格,賦格主題由交替出現的三段四度上行和兩段三度下行構成[38]。第一樂章第一主題包含了此賦格主題中的元素[f][36][41],馬修斯認為第一樂章倒數第三小節中音聲部就預示了這段賦格主題的內容[25]。賦格對題音高的變化幅度較主題為小[36]。金德曼稱這段賦格與貝多芬後來譜寫的《迪亞貝利變奏曲》(作曲120號)中「小賦格」不無相似,亦與同期作品《莊嚴彌撒》選段《神羔》和《垂賜平安》類似[29]。格連·古爾德認為31號奏鳴曲傾向「抒情,如田園詩般引人沉思」,他把此段賦格與29號奏鳴曲充滿暴力但嚴守規則、「展現貝多芬狂暴有力一面」的賦格對比[42]。

賦格被降A大調的屬七和弦打斷,隨後通過g小和弦第二轉位轉入g小調[43][44],導入第二段詠敘調。此段詠敘調的演奏記號為「筋疲力盡」[45]。金德曼把「哀歌」中的「世俗痛苦」與賦格所含「慰藉和內向力量」對比[43],但托維認為這種對比還不足以引出結尾[44]。羅森認為g小和弦這一導音之上的和弦令詠敘調與「筋疲力盡」意境相符[46],托維稱第二段詠敘調時斷時續的節奏仿佛「哭訴」[47]。

如同第二樂章尾聲時那樣,詠敘調突然轉為大調,以反覆彈奏、力度漸強的G大和弦結束[43][29],引出第二段賦格,布倫德爾認為此段頗顯虛幻[39]。此賦格的主題為第一段賦格主題的旋律倒影,調性為G大調[43],力度和音量逐漸增強[48]。此段標註「再度復甦」[g],即「一點點逐漸恢復活力」[h][45][48],要求彈奏時先踩弱音踏板壓制琴音。三聲部全部進入後,低音聲部奏響第一段賦格主題,但長音切換成連續的短音,時值縮短一半,重音位置也有所變化;高音聲部亦重複相同主題,但各音符時值延長一倍。之後,低音聲部切入延長的第一段賦格主題,調性轉為c小調,以降E音收尾。演奏記號要求彈奏低音聲部主題時逐漸鬆開弱音踏板。[49]接下來一段速度轉慢[50],各聲部開始演奏音符時值縮短至原先四分之一且有刪減的第一段賦格主題及其旋律倒影,間以托維稱宛如「火焰」的背景動機。隨後,賦格對題逐漸模糊難辨,樂章進入最後一段。[51]布倫德爾指出,樂章終段仿佛是擺脫了復調音樂的束縛一般[39]。托維把該段稱為「總結」,興高采烈的風格盡顯[52]。全曲以四小節主和弦及其琶音收束[53]。

馬修斯認為,第二段賦格很容易讓人產生「大病或絕望後恢復信心」的感受[45],貝多芬晚期的其他作品也有類似主旨,布倫德爾用這段賦格同《貝多芬13號弦樂四重奏》的第五樂章「短抒情曲」對比[39]。馬丁·庫珀認為尾聲「激情四射」,「英雄氣息十足」,而且經過詠敘調的哀輓、賦格的「光明真理」洗禮,這樣的尾聲絲毫不會顯得格格不入[54]。羅森指出,本樂章開創音樂史新篇章,令對位法和賦格等「學院派」技巧與音樂的「戲劇性」交融;在他看來,貝多芬不單是用本作象徵、代表生命回歸,更能令聽眾真切感受個中過程[48]。

反響[編輯]

貝多芬從19世紀10年代起已贏得同代樂評人普遍認可,大部分作品一經發布就廣受讚譽[55]。1822年10月的匿名評論讚揚31號奏鳴曲「品質超凡」,反覆向作曲家致謝[56]。1824年《音樂廣訊報》發表作品109至111號奏鳴曲集的匿名評論,稱反對貝多芬作品的聲浪即便偶有響起也很快煙消雲散。文中還稱,貝多芬的藝術作品往往一經問世便青史留名。[55]

阿道夫·伯恩哈德·馬克思1824年3月發文稱讚31號鋼琴奏鳴曲,特別是第三樂章的賦格,值得與巴赫、亨德爾最深刻的作品放在一起研究[57]。安東·辛德勒1860年為貝多芬立傳,稱這段賦格「不難演奏,但卻充滿魅力與美感」[58]。金德曼也有類似看法,稱讚賦格主題如精心錘鍊的習語般令人讚嘆[29]。

1909年赫爾曼·韋澤爾撰文指出,31號奏鳴曲「沒有任何多餘音符,沒有任何段落……能隨意打發,沒有任何瑣碎擺設」。馬丁·庫珀1970年稱,貝多芬最後五首鋼琴奏鳴曲以作品110號最常奏響。[59]

喬納森·比斯2020年舉辦貝多芬作品109至111號奏鳴曲線上音樂會,節目說明指出,貝多芬的另外31首鋼琴奏鳴曲都不及作品110號情感豐富,從徹底絕望轉變到極度振奮……作品表達如此豐富的情感,內容又如此緊湊,簡直讓人不敢相信,開頭的哲學理念足以充當作品主旨,滲入樂曲每個瞬間,在最後達到頂峰。[16]

錄音[編輯]

1932年1月21日,阿圖爾·施納貝爾在倫敦阿比路錄音室錄製作品110號奏鳴曲,與其他曲目組成史上第一套貝多芬鋼琴奏鳴曲完整錄音,作品110號還是全套錄音的第一首[60]。《新格羅夫音樂與音樂家辭典》指出,邁拉·赫斯1953年的本作錄音品質在她生平錄音名列前茅[61][62]。古爾德1956年錄製貝多芬最後三首鋼琴奏鳴曲[63],他還在1963年3月4日的廣播探討並演奏作品110號第三樂章[42]。其他包含本作的貝多芬鋼琴奏鳴曲合集包括:威廉·肯普夫1951年錄音[64],克勞迪奧·阿勞1965年錄音[65],布倫德爾1973年錄音[66],毛里齊奧·波利尼1975年錄音[67],丹尼爾·巴倫博伊姆1984年錄音[68],伊戈爾·勒維特2019年錄音[69]。

注釋[編輯]

腳註[編輯]

- ^ Sonneck 1927,第301頁.

- ^ Thayer 1970,第734頁.

- ^ Thayer 1970,第762頁.

- ^ Cooper 2008,第304–305頁.

- ^ Cooper 2008,第306–307頁.

- ^ Thayer 1970,第776–777頁.

- ^ Cooper 2008,第305頁.

- ^ 8.0 8.1 Tyson 1963,第184–185頁.

- ^ Tyson 1977,第25–26頁.

- ^ 10.0 10.1 Cooper 2008,第308頁.

- ^ Cooper 1970,第196頁.

- ^ Thayer 1970,第781頁.

- ^ Thayer 1970,第861頁.

- ^ Sonneck 1927,第307頁.

- ^ Cooper 2008,第311頁.

- ^ 16.0 16.1 Biss 2020.

- ^ Brendel 1991,第69頁.

- ^ Cooper 2008,第309頁.

- ^ Tovey 1976,第271頁.

- ^ Matthews 1986,第52頁.

- ^ 21.0 21.1 Rosen 2002,第236頁.

- ^ Rosen 2002,第235頁.

- ^ Tovey 1976,第271–272頁.

- ^ Tovey 1976,第272頁.

- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 Matthews 1986,第53頁.

- ^ Tovey 1976,第273頁.

- ^ Tovey 1976,第273–274頁.

- ^ Tovey 1976,第274–275頁.

- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 Kinderman 2013,第81頁.

- ^ Cooper 1970,第190–191頁.

- ^ Tovey 1976,第275–276頁.

- ^ Tovey 1976,第277頁.

- ^ Brendel 1991,第69–70頁.

- ^ Cooper 1970,第191頁.

- ^ 35.0 35.1 35.2 Rosen 2002,第238頁.

- ^ 36.0 36.1 36.2 Tovey 1976,第281頁.

- ^ Cooper 1970,第192頁.

- ^ 38.0 38.1 Tovey 1976,第280–281頁.

- ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 Brendel 1991,第70頁.

- ^ Budden et al. 2001.

- ^ Kinderman 2013,第80–81頁.

- ^ 42.0 42.1 Gould 2018.

- ^ 43.0 43.1 43.2 43.3 Kinderman 2013,第82頁.

- ^ 44.0 44.1 Tovey 1976,第283頁.

- ^ 45.0 45.1 45.2 Matthews 1986,第54頁.

- ^ Rosen 2002,第239頁.

- ^ Tovey 1976,第284頁.

- ^ 48.0 48.1 48.2 Rosen 2002,第240頁.

- ^ Tovey 1976,第284–285頁.

- ^ Rosen 2002,第241頁.

- ^ Tovey 1976,第285–286頁.

- ^ Tovey 1976,第286–287頁.

- ^ Tovey 1976,第287頁.

- ^ Cooper 1970,第195頁.

- ^ 55.0 55.1 Wallace 2001,第4–5頁.

- ^ Wallace 2020,第55頁.

- ^ Wallace 2020,第56–59頁.

- ^ Schindler 1972,第214頁.

- ^ Cooper 1970,第187頁.

- ^ Bloesch 1986,第80頁.

- ^ Hess 2013.

- ^ Morrison 2001.

- ^ Gould 1956.

- ^ Kempff 1995.

- ^ Arrau 1998.

- ^ Brendel 2011.

- ^ Pollini 2014.

- ^ Barenboim 1999.

- ^ Levit 2019.

來源[編輯]

書籍[編輯]

- Brendel, Alfred. Music Sounded Out. New York: Farrar, Straus and Giroux. 1991 [2021-09-26]. ISBN 0-37452-331-2.

- Cooper, Barry. Beethoven. The Master Musicians. Oxford: Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-531331-4.

- Cooper, Martin. Beethoven, The Last Decade 1817–1827. London: Oxford University Press. 1970 [2021-09-26]. ISBN 0-19-315310-6.

- Kinderman, William. Beethoven. R. Larry Todd (編). Nineteenth-Century Piano Music. New York: Routledge. 2013: 55–96. ISBN 978-1-13673-128-0.

- Matthews, Denis. Beethoven Piano Sonatas. London: BBC Publications. 1986. ISBN 0-563-20510-5.

- Rosen, Charles. Beethoven's Piano Sonatas, A Short Companion. New Haven & London: Yale University Press. 2002. ISBN 0-300-09070-6.

- Schindler, Anton. MacArdle, Donald W. , 編. Beethoven as I Knew Him. 由Jolly, Constance S.翻譯. New York: W. W. Norton and Company, Inc. 1972 [1860] [2021-09-26]. ISBN 0-393-00638-7.

- Thayer, Alexander Wheelock. Forbes, Elliot , 編. Thayer's Life of Beethoven. Princeton: Princeton University Press. 1970 [2021-09-26]. ISBN 0-691-02702-1.

- Tovey, Donald Francis. A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas revised. New York: AMS Press. 1976 [1931] [2021-09-26]. ISBN 0-40413-117-4.

- Tyson, Alan. Beethoven Studies 2. Oxford: Oxford University Press. 1977. ISBN 0-19-315315-7.

- Wallace, Robin. Beethoven's Critics: An Appreciation. Senner, Wayne M. (編). The Critical Reception of Beethoven's Compositions by His German Contemporaries. 由Wallace, Robin翻譯. Lincoln & London: University of Nebraska Press. 2001. ISBN 0-8032-1251-8.

- Wallace, Robin (編). The Critical Reception of Beethoven's Compositions by His German Contemporaries, Op. 101 to Op. 111 (PDF). 由Wallace, Robin翻譯. Boston: Center for Beethoven Research, Boston University. 2020 [2021-09-26]. ISBN 978-1-73489-4820. (原始內容存檔 (PDF)於2021-08-23).

其他文獻[編輯]

- Biss, Jonathan. Notes on the Program (PDF). 2020 [2021-09-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-09-03). Program notes for Jonathan Biss, piano. 92Y. 2020-03-26 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-05-26).

- Bloesch, David. Artur Schnabel: A Discography (PDF). Association for Recorded Sound Collections Journal. 1986, 18 (1–3): 33–143 [2021-09-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-09-13).

- Budden, Julian; Carter, Tim; McClymonds, Marita P.; Murata, Margaret; Westrup, Jack. Arioso. Grove Music Online. Oxford University Press. 2001 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2022-04-22).

- Gould, Glenn. Glenn Gould – Beethoven, Piano Sonata No. 31 in A-flat major op. 110 (OFFICIAL) (Video). The Glenn Gould Estate. 事件發生在 0:50 to 2:10. 2018-04-06 [1963-03-04] [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-08-11).

- Morrison, Bryce. Hess, Dame Myra. Grove Music Online. Oxford University Press. 2001 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2022-05-03).

- Sonneck, Oscar G. Beethoven to Diabelli: A Letter and a Protest. The Musical Quarterly (Oxford University Press). 1927, 13 (2): 294–316. JSTOR 738414.

- Tyson, Alan. Maurice Schlesinger as a Publisher of Beethoven, 1822–1827. Acta Musicologica (International Musicological Society). 1963, 35 (4): 182–191. JSTOR 932536. doi:10.2307/932536.

錄音[編輯]

- Arrau, Claudio. Beethoven - The Complete Piano Sonatas & Concertos (Recording). Philips Classics Records. 1998 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-08-11) –透過Presto Music.

- Barenboim, Daniel. Beethoven – Complete Piano Sonatas (Recording). Deutsche Grammophon. 1999 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-08-11) –透過Presto Music.

- Brendel, Alfred. Alfred Brendel: Complete Beethoven Piano Sonatas & Concertos (Recording). Decca Records. 2011 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-08-11) –透過Presto Music.

- Gould, Glenn. BEETHOVEN, L.: Piano Sonatas Nos. 30–32 (Gould) (1956) (Recording). Naxos Records. 1956 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-08-11).

- Hess, Myra. Myra Hess: Complete Solo & Concerto Studio Recordings (Recording). Appian Publications & Recordings. 2013 [2021-09-26]. (原始內容存檔於2021-09-06) –透過Presto Music.

- Kempff, Wilhelm. Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1–32 (Recording). Deutsche Grammophon. 1995 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-08-11) –透過Presto Music.

- Levit, Igor. Beethoven: Complete Piano Sonatas (Recording). Sony Classical Records. 2019 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-06) –透過Presto Music.

- Pollini, Maurizio. Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1–32 (Recording). Deutsche Grammophon. 2014 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-08-11) –透過Presto Music.

擴展閱讀[編輯]

- Greenberg, Robert. Beethoven's Piano Sonatas. Chantilly: The Teaching Company. 2005. ISBN 978-1-59803-0143.

- Schenker, Heinrich. Rothgeb, John , 編. Piano Sonata in A♭ Major Op. 110: Beethoven's Last Piano Sonatas, An Edition with Elucidation. 由Rothgeb, John翻譯. New York: Oxford University Press. 2015. ISBN 978-0-19-991422-7. doi:10.1093/acprof:oso/9780199914227.001.0001.

外部連結[編輯]

| 維基共享資源上的相關多媒體資源:貝多芬第31號鋼琴奏鳴曲 |

- 希夫·安德拉斯:作品110號奏鳴曲講座 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 阿圖爾·施納貝爾:1930年錄音

- 貝多芬第31號鋼琴奏鳴曲在Allmusic上的頁面

- 31號鋼琴奏鳴曲,作品110號: 國際樂譜典藏計劃上的樂譜

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||