1945年3月10日东京大轰炸

1945年3月9日夜间到10日清晨,美国陆军航空军使用大量燃烧弹轰炸大日本帝国首都东京,造成九万甚至可能超过十万日本人丧生,其中大部分是平民,上百万人流离失所,破坏严重程度创下第二次世界大战单场空袭新纪录。此次空袭代号“会议室行动”(Operation Meetinghouse),日方称“东京大空袭”(東京大空襲)[1]。共计279架B-29超级堡垒轰炸机投下大量炸弹,将东京东部基本焚毁。事实证明,日本空防和民防面对美军空袭基本不起作用,美方仅损失14架轰炸机和96名机组人员。

盟军从1944年6月开始空袭日本,针对东京的轰炸代表行动进入高潮。美国陆军航空军在此次行动前集中力量精确轰炸日本工业设施,但成功率很低,促使高层决定改用燃烧弹轰炸。3月10日的行动是盟军首次使用大量燃烧弹袭击日本城市,美国陆军航空军轰炸机队的战术与之前的精确轰炸大相径庭,包括改为夜间低空飞行轰炸。空袭造成的破坏极其严重,新战术因此成为美国陆军航空军B-29轰炸机队的行动标准直到战争结束。

战争结束后,针对此次空袭是否道德的争论经久不息。许多历史学家和评论家援引3月10日的东京大轰炸批评盟军战略轰炸行动,谴责美军有意攻击平民;也有许多历史学家认为盟军此前的精确轰炸失败,所以美国陆军航空军只能改用区域轰炸战术。历史学界普遍认为,从军事角度而言,针对东京及之后其他目标的空袭战术非常成功。为纪念此次空袭,日本建起两座官方纪念馆,多个社区纪念馆和一座私人博物馆。

背景

第二次世界大战前,美国陆军航空军的作战教范主要强调精确轰炸关键工业设施,城市区域轰炸属次要选项。美国在战争早期针对德国的空袭就采用精确打击战术,轰炸机出发后,机组人员凭肉眼确定目标。实践证明这种手段事倍功半,美国在欧洲战场最后20个月针对德国的战略轰炸中,凭借肉眼发现目标的只有一半左右,针对柏林、德累斯顿的大范围区域轰炸都不是靠人眼识别目标,空袭大量城镇的“号角行动”(Operation Clarion)也不例外。[2]美国空袭德国时主要投掷高爆弹,美国第八航空队投下的燃烧弹仅占投弹吨位的14%[3]。英国皇家空军轰炸机司令部(RAF Bomber Command)从1942年初开始集中力量摧毁德国城市直至战争结束,燃烧弹占投弹吨位21%[4]。盟军针对德国城市的区域轰炸导致数以十万计的平民丧生,汉堡和德累斯顿等城市还发生大规模火灾暴风[5]。

大日本帝国在侵华战争期间一直对中国城市采取区域轰炸战术[6],目标是恐吓平民,同时切断中方补给,专门打击工业目标的很少。这些空袭基本采用燃烧弹和高爆弹,中国大部分城市都被摧毁,陪都重庆市更是日军战机反复打击的目标。[7]

美国于1942年4月18日发动杜立德空袭,是针对东京的首次空袭,但造成的破坏很小[8]。1944年6月,美国第20轰炸机司令部(XX Bomber Command)开始“马特霍恩作战”,B-29轰炸机从中国出发空袭日本,但东京距离太远,所以未受影响[9]。局势在1944年10月转变,美国第21轰炸机司令部(XXI Bomber Command)的B-29轰炸机开始进驻马里亚纳群岛机场,群岛距日本本土比中国近得多,所以能持续轰炸包括东京在内的大部分日本城市[9]。同年11月1日,首架F-13超级堡垒侦察机飞过东京上空,拍下该市西部城区和工业设施的照片[10][11]。此后美军侦察机多次出动,拍下东京其他地区的照片,這对3月10日及其他空袭计划的制订和实施至关重要[12]。

盟军针对日本的战略轰炸行动总体计划首先还是精确打击关键工业设施,后来才加入燃烧弹轰炸城市的计划[13]。1944年11月11日,第21轰炸机司令部接到直属上级美国第二十航空队的首批目标指令,主要目标是日本飞机和航空发动机工厂,采用精确打击战术。根据指令授权,日本城市属次要目标,可以采取区域轰炸手段,并且很可能使用燃烧弹以验证战术效果。[14]与大部分同级单位不同,第二十航空队是由亨利·阿诺德上将直接指挥[15]。

11月24日,B-29轰炸机开始袭击东京,首轮攻击目标是郊区的飞机发动机厂,但收效甚微[9]。第21轰炸机司令部之后针对东京及其他城市的空袭继续沿用精确轰炸战术,使用高爆弹,但因天气恶劣和飞机的各种机械故障事倍功半[9]。面对一系列的失败行动,原第20轰炸机司令部首长柯蒂斯·李梅少将于1945年1月接掌第21轰炸机司令部[9]。阿诺德和第二十航空队总部都认为,针对日本的作战行动还没有取得任何值得一提的进展,李梅也心知肚明,如果不能取得成果,他一样要卷铺盖走人。在李梅看来,把作战重点从精确轰炸改为区域轰炸最有希望扭转第21轰炸机司令部的处境。[16]

准备

针对日本的早期燃烧弹轰炸

1943年,美军高层开始评估燃烧弹轰炸日本城市是否可行。日本的主要工业设施集中在几个大城市,而且大部分生产是在市区的民居和小工厂完成,所以很容易受此类攻击破坏。作战规划者估计,只要用燃烧弹轰炸日本最大的六个城市就能破坏近四成工业设施和每月760万人的劳动力损失,同时会造成50余万人死亡,约775万人无家可归,350万人被迫转移。[17][18]上述计划还把作战重点从精确轰炸工业目标转变成区域轰炸的时间定在整个空袭行动进行到一半时,预计是在1945年3月[19]。

燃烧弹轰炸日本的准备工作很早便已开始。1943年,美国陆军航空军在杜格威试验场(Dugway Proving Ground)用德国村庄和日本村庄风格建筑群检测燃烧弹攻击效果[20][21]。这些试验表明M69燃烧弹在引发不可控火灾方面效率极高。B-29轰炸机投下大量燃烧弹组成的集束炸弹,用凝固汽油弹引燃火焰。炸弹落地时,保险丝接通电荷,先喷出凝固汽油再点燃。[22]根据第21轰炸机司令部的计划,大量燃烧弹在1945年3月前送到马里亚纳群岛储存,每个月出动的B-29轰炸机要有四成架次携带燃烧弹,每架3.6吨[23]。阿诺德及其他军方高层希望在累积大量燃烧弹后再轰炸,以摧枯拉朽之势瓦解日本城市防御[24]。

美军还通过多次空袭论证燃烧弹轰炸日本城市是否有效。1944年11月29日夜间到30日凌晨,美军对东京发起小规模燃烧弹空袭,但效果不彰,另外多起空袭也曾使用燃烧弹[25]。12月18日,84架隶属第20轰炸机司令部的B-29轰炸机对中国汉口发起燃烧弹空袭,造成大面积破坏[26]。第二十航空队当天指示第21轰炸机司令部出动100架B-29轰炸机使用燃烧弹轰炸日本城市名古屋。12月22日,78架轰炸机使用精确轰炸战术空袭日本飞机制造厂,只有少量燃烧弹击中目标。[25]1945年1月3日,97架B-29轰炸机获派用燃烧弹袭击名古屋,但引发的火灾很快就被消防员控制住。美军的上述空袭对日本影响不大,促使日本当局对城市防范燃烧弹袭击的能力过分自信。[27]2月4日,美军出动69架B-29轰炸机向神户市投掷燃烧弹,该市1039幢建筑受损或被毁[28]。

2月19日,第二十航空队向第21轰炸机司令部下达新目标指令。虽然日本航空工业仍是首要目标,但指令中也更加强调要对燃烧弹攻击日本城市,[29]指令还要求尽快开展大规模燃烧弹空袭试验[30]。2月25日,美国共出动231架B-29轰炸机,其中172架抵达东京上空,创下第21轰炸机司令部行动规模的新纪录。空袭在白天开始,轰炸机在高空编队飞行。袭击成效显著,近2.8万幢建筑毁于一旦,是当时盟军针对日本最具破坏力的袭击。李梅和第二十航空队高层都认为,此时空袭证明大规模燃烧弹轰炸战术行之有效。[31][32]

3月4日,精确轰炸日本飞机制造厂的行动又以失败告终,第21轰炸机司令部此后不再以此类行动为主[33]。精确轰炸造成的平民伤亡较少,3月10日前,所有针对东京的空袭行动一共造成该市1292人丧生[34][35]。

轰炸东京的准备

1945年3月初,李梅认为日本天气不利,精确打击日本工业目标的行动不大可能成功。该国平均每个月只有七日天晴,强烈的高速气流导致轰炸机难以从高空击中目标。李梅最终决定,集中第21轰炸机司令部的力量袭击日本城市。[36]与此同时,上级发来的指令也同意李梅这样调整战术[37]。3月5日,第21轰炸机司令部人员得知,3月9日前没有大规模空袭计划,李梅的幕僚在此期间完善空袭东京的战略[38]。3月7日,李梅在会议上同意从9日至22日针对本州开展一系列高强烈袭击,为4月1日入侵冲绳做准备[39]。

结合此前行动的经验,李梅决定为此次空袭采用截然不同的战术。第21轰炸机司令部的幕僚分析2月25日的空袭后得出结论,当时轰炸机投掷燃烧弹的海拔位置太高,如果能在低空投弹,不但能更准确地命中目标,而且飞机也能携带更多炸弹。[注 1]虽然这样轰炸机容易受到日本防空力量打击,但李梅认为该国控制火灾的能力不足,所以轰炸机面临的风险也不会太大[41]。日本夜间天气通常比白天好,而且B-29轰炸机使用的远距离无线电导航系统也是在黄昏后效果更佳,所以军方决定在夜间开展空袭[42]。此外,B-29轰炸机无法在夜间保持编队飞行,所以军方指示各飞机员独立攻击目标,这样做的另一个好处是飞行员无需为保持队形不断调整发动机,减少燃油消耗,使超级堡垒轰炸机载弹量达到往常的两倍[43]。美国陆军航空军情报部门认定日本只有两个夜间战斗机部队,对美军的威胁很小。李梅为此决定拆掉除尾部机炮外B-29轰炸机所有的机枪,进一步减轻飞机重量,加大载弹量。[42][44][45]据李梅本人表示,他制订的最终方案是许多军官通力合作的智慧结晶[46]。3月7日,部分B-29轰炸机机组人员开展演习,用雷达导航并从低空攻击目标,此时高层依然没有告诉他们此次训练的目的[47]。

第21轰炸机司令部三个飞行联队的指挥官同意采用新战术,但担心机队会有大量人员伤亡[42],李梅的部分幕僚也有同感,第21轰炸机司令部情报部门预计会损失七成轰炸机[48]。李梅就新战术向阿诺德的参谋长劳里斯·诺斯塔德(Lauris Norstad)准将寻求建议,但没有正式呈请对方批准。他在事后表示,此举是为保护上级,如果行动失败,阿诺德也不会受到牵连。[44]李梅通知第二十航空队总部,他准备在3月8日启用新战术,因为他知道阿诺德和诺斯塔德这天都不在。从现有记载来看,李梅预计第二十航空队不会反对使用燃烧弹轰炸平民区,只担心上级会觉得新战术风险太大。[49]

日本在东京的空防和民防

日军预计美国陆军航空军会在夜间大规模袭击东京地区。1944年12月至1945年1月,美军已多次夜袭当地,但规模都不大。负责拦截关东地方空袭的大日本帝国陆军飞行战队第10飞行师团(第10飛行師団)更加注重培训飞行员在夜间执行任务,该师团的飞行第53战队(飛行第53戦隊)转变成专门的夜间战斗机队。[50]3月3日夜间到4日凌晨,日军截获的美军无线电信号表明第21轰炸机司令部正开展大规模夜间飞行演习,意味着美军准备发动大规模夜间空袭[51]。但是,日军没有预料到美军会改用低空轰炸战术[52]。

拱卫东京的兵力不足以防范大规模空袭,日本东部军的关东防空部队负责东京地区空防,拥有调动飞机和高射炮的最高优先权[53][注 2]。日本高射第1师团(高射第1師団)由八个联队组成,共有780门高射炮,每个联队都配有探照灯,高射炮部署在本州中部,东京就在其中[55]。美军情报部门估计,空袭发动后天,日军可以调动331门重型和307门轻型高射炮保卫首都[56]。日军使用哨艇、雷达站和了望台组成前线侦察网,负责尽早发现敌情并汇报[57]。但因缺少雷达和消防装备,日军高射炮兵难以在夜间瞄准敌机[58]。已有雷达站的覆盖范围很小,防空武器的消防设备功能尚不成熟[59]。1945年3月,第10飞行师团的210架战斗机大多只适合白天作战,辖下的飞行第53战队有25或26架夜间战斗机[60]。飞行第53战队向夜间战斗机队转变的过程困难重重,许多飞机员因训练计划过度密集而精疲力尽[61]。

东京缺乏高效的民防体系,该市共有287个消防局,约8000名消防员,但缺乏现代消防装备[62],采用的消防策略也无法有效应对燃烧弹[63]。东京市民共组织超过14万个社区消防互助协会,名义上一共拥有275万业余消防员,但同样缺乏装备[64],这些消防互助组只有最基本的设备,面对M69燃烧弹基本无能为力[63]。东京建有少量防空洞,大部分居民在住宅附近挖有散兵坑[65],市区各处都挖有防火道,用于制止火势蔓延,为此该市超过20万民居被毁。但是,防火道中大多堆有瓦砾,之后沦为大火的燃料。日本政府鼓励儿童和非关键岗位的平民撤离东京,截至1945年2月底约有170万人转移。[66]然而,又有大量平民在同一时期从贫穷的乡下迁入东京[67]。

空袭

出发

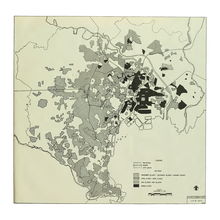

3月8日,李梅下令第二天夜间对东京发动大规模燃烧弹袭击[68],目标是该市东北部长约6.4公里,宽约4.8公里的矩形区域,由隅田川分割,包括浅草、墨田、深川大部分地区,第二十航空队将其划为“一区”[69]。“一区”是东京的下町,大部分居民是工薪阶层和工匠[70],约有110万人,人口密度在世界各地城区都名列前茅[71]。这里几乎没有重要的军事工业设施,但有大量上游小型供应商,大部分建筑是用木头和竹子建造且间隔很小,一旦遭受燃烧弹攻击就极易导致严重后果[52]。1923年的关东大地震曾在此地引发火灾,导致大面积破坏,人员伤亡也很可观。美国情报机构知道这里容易发生火灾,战略情报局就把“一区”归入东京最易燃的区域。[72]

根据B-29轰炸机机组人员收到的命令,空袭的主要目的是摧毁目标区的大量小工厂,而且有意造成平民伤亡,以扰乱主要工业设施运作[73]。第21轰炸机司令部三个联队各自负责不同的投降高度,最高的2100米,最低的只有1500米。高度范围均在日本轻型高射炮的射程外,并且低于重型高射炮的有效射程。[56]

李梅曾听取美国核武器开发项目简报,所以不能冒被日方生擒的风险亲自带队出击[44],最终空袭是由第314轰炸联队(314th Bombardment Wing)指挥官托马斯·萨斯菲尔德·鲍尔(Thomas S. Power)准将领队[74],李梅认为他是第21轰炸机司令部最优秀的联队长[75]。许多飞机员对此次行动的新战术不以为然,认为在高空投弹更安全,希望保留防御火力[45]。各轰炸机的机组人员间大多关系很好,所以留在基地的防御炮手也对行动忧心忡忡[76]。

第21轰炸机司令部保养人员在行动前保持高强度工作36小时,确保尽可能多的飞机做好战斗准备。事实证明他们的努力没有白费,可以出战的B-29轰炸机从以往的六成平均值大幅提升到八成三。其他地面人员负责给轰炸机装置炸弹和燃料。[77]共有346架B-29轰炸机准备出战,其中第73轰炸联队(73rd Bombardment Wing)169架,第313轰炸联队(313th Bombardment Wing)121架,两个联队的基地都在塞班岛。第314轰炸联队在空袭前夕刚刚抵达关岛,只能出动56架B-29轰炸机参战。[44]预定最早飞抵东京上空的B-29轰炸机配有使用凝固汽油弹的M47炸弹,引发的大火需要机械灭火设施才能控制。其他轰炸机装载M69燃烧弹组成的集束炸弹。[68]第73和313轰炸联队的每架超级堡垒轰炸机配有6.4吨炸弹,第314轰炸联队需要飞行的距离更远,所以每架飞机装有4.5吨炸弹[56]。

当地时间3月9日下午5点35分,轰炸机开始从基地出发,全部325架B-29轰炸机花两小时45分钟才起飞完毕[52][56]。飞机在前往日本途中遇上湍流,但东京上空天气睛好,云层很少,首批抵达的机组人员汇报视野开阔,能够清楚地看到16公里外[52]。地面天气寒冷多风,并有时速72至108公里的东南向阵风[78][79]。

四架B-29轰炸机在午夜前夕率先抵达东京上空,负责引导其他轰炸机进入。四架飞机没有携带炸弹,而是配有额外的燃料和无线电设施,还有第21轰炸机司令部最优秀的无线电操作员,空袭期间飞机一直在7600米高空环绕东京飞行。事实证明这种做法毫无用处,事后美军也认定没有必要。[80]

东京上空

空袭在当地时间3月10日凌晨0点08分开始[81]。探路轰炸机同时飞向目标区,各自飞行路线呈直角,这些飞机上都是第73和313轰炸联队最优秀的机组人员[3]。他们投下的M47炸弹迅速引发大火并组成巨大的“X”形状,用于向其他轰炸机指示目标位置。第21轰炸机司令部各个联队负责攻击“X”覆盖范围的不同区域,确保空袭造成极可能大范围的破坏。[82]火势扩大后,各轰炸机分散打击目标区尚未起火的部分[52]。鲍尔驾驶的B-29轰炸机在东京上空盘旋90分钟,机上有专门配备的地图学家团队,负责标记火势蔓延范围[83]。

空袭共持续约两小时40分钟[84]。火灾产生大量烟尘,导致东京上空的能见度逐渐下降,部分轰炸机因此误炸远离目标区的地点,火焰的热量还导致最后一波B-29轰炸机遭遇强烈湍流[56]。大火焚烧尸体的气味进入飞机,迫使部分飞机员使用氧气面罩[85]。共有279架超级堡垒轰炸机袭击东京,共投下1510吨炸弹。另有19架B-29轰炸机未能飞抵东京,改为打击机会目标或不得已目标[86],最终提前返航,主要原因包括机械故障,或是飞机员担心丧命决定放弃主要目标[87]。

拱卫东京的军队虽然预计美方会来空袭,但直到对手抵达目标上空才发现敌机。关东平原的防灾部队虽在戒备状态,但夜间战斗机队接到的指令是无需先行出击,等待敌军来袭。[88]虽然哨艇提前发现美军战机,但因无线电接收不良,大部分报告没有收到,再加上防御部门的混乱,导致日军在收到船只发来的少量报告后基本没有采取行动[78]。3月9日午夜左右,日方在胜浦市附近发现少量B-29轰炸机,但误以为只是侦察机。之后大量低空飞行的超级堡垒轰炸机又没有引起足够重视,日军雷达站依然按照以往经验搜索高空的美国飞机。[89]B-29轰炸机开始投弹后,日方才于凌晨0点15分发出城市正遭受空袭的警报[81]。第10飞行师团出动所有夜间空袭拦截力量,高射第1师团的探射灯和高射炮部门投入战斗[89]。

正如李梅预料的那样,日本防守效率低下。虽然美国军队遭遇大量防空火力,但瞄准的位置要么太高,要么太低,而且不断有高射炮因火灾影响无法操作,导致攻击频率随时间推移逐渐降低。[90]日军在空袭期间共击落12架B-29轰炸机,另有42架受损,其中两架损伤严重,只能报销处理[91]。日军战斗机基本不起作用,飞行员没有雷达站的引导,而且无法同高射炮部队配合作战[92]。战斗期间,日方战机没有击落美军轰炸机,美方机组人员一共只看到76架次日军战斗机,发起的攻击只有40次[90]。许多日军飞机因燃料耗尽坠毁,飞行员随之丧命[93]。被击落的B-29轰炸机中有五架在海上迫降,机组人员获美国海军潜艇救援[90]。美军是役共有96名机组人员阵亡或失踪,六人受伤[94]。

当地时间3月10日早上6点10分至11点27分,没有被击落的B-29轰炸机陆续返回马里亚纳群岛基地[86]。许多轰炸机表面留有大火灰烬产生的斑点和条纹[85]。

东京地面

东京东北部各地迅速发生大面积火灾,局势在空袭开始不到30分钟时就超出消防机构控制[95]。空袭开始一小时后,消防部门放弃救火[62],改为拯救被困居民,并引导大家转移到安全地点[96]。至少有125名负责帮助平民的消防员和500位民防队员丧生,96辆消防車毁于一旦[62]。

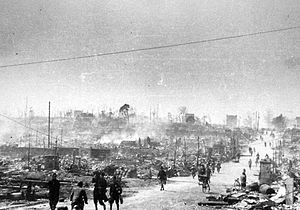

风助火势,大量美国燃烧弹引发的小火迅速合并成大火,进而形成向西北方向移动的火灾暴风,沿途几乎所有建筑受损或被毁[97][98],只有用石头修筑的建筑幸免[99]。空袭开始一小时后,东京东部大部分地区即便没有变成白地,也都成了火海[100]。

留在家里或试图救火的民众基本上生存无望。据历史学家理查德·B·弗兰克(Richard B. Frank)记载,只有迅速了解局势并赶快逃命才有可能存活[97]。空袭开始后不久,新闻广播开始呼吁平民尽快撤离,但很多人没有立即行动[101]。民房附近挖出的散兵坑无法抵御火灾暴风,藏身其中的平民被活活烧死或窒息身亡[63]。

成千上万的民众在疏散路途中遇难,居民希望与所在社区的互助协会保持联系,但在火灾中很容易分散[102],整晚都待在一起的家庭很少[103]。事实证明,大量民众根本无路可逃,烟尘把能见度降至一两米范围,道路很快就被大火切断[99][102]。大量平民急于衝向预计安全的运河,许多人在慌乱中摔倒并被活活踩死[104]。空袭造成的人员丧生中大部分是在转移途中死亡[105],许多家庭无一生还[97]。一大群平民经过隅田川上的言問橋时遭遇B-29轰炸机投下的全载弹量炸弹,活活烧死的人数以百计[106]。

轰炸目标区内的安全地点寥寥无几。1923年关东大地震后,东京建起可用于避火的大型公园,许多人因此前来躲避,但火势实在太强,仅从空地经过就导致大批平民遇难[107]。浅草寺情况类似,成千上万在此聚集的居民丧生[108]。很多人躲进学校、剧院等坚固建筑,甚至藏身运河[107],但这些地方也不能防范火灾暴风,大量留在学校的平民死于烟雾和高温[109],许多躲进运河的人因吸入烟雾或火灾暴风经过耗尽氧气致死[84]。但事实证明,这些运河及其他水域还是救下成千上万条人命[95]。大火在3月10日上午自行熄灭,大火烧到部分大规模空地或中川運河时因缺乏可燃物逐渐消失[90][110]。此后几天里,又有成千上万的伤员死亡[111]。

空袭结束后,东京各地民众向灾民伸出援手[34],消防员、警察和军人努力救援困在倒塌建筑中的人[112]。许多之前住在贫民窟的难民安置在东京繁华地区,其中有些对生活条件的差异感到愤慨,引发骚乱和抢劫[113]。东京各处公园及开阔地带设立难民中心[114],上百万人在此后几周离开首都,其中超过九成在附近的都道府县安置[34]。由于破坏程度太过严重,大量人员离开东京,当局没有尝试恢复市內大范围地区的市政服务[105]。

影响

伤亡

3月10日东京大轰炸造成的死亡人数尚无定论。日本当局空袭后共找到并记录尸体7万9466具,东京卫生署长估计有8.36万人遇难,4万零918人受伤[34][95]。东京消防机构估计有9.7万人死亡,12.5万人受伤;东京警视厅认为伤亡总数为12万4711人。二战结束后,美国战略轰炸调查团估计东京因此次空袭导致8万7793人丧生,4万零918人受伤,其中大部分是妇女、儿童和老人。[98]根据理查德·B·弗兰克1999年的著作记载,历史学界普遍认为空袭死亡人数在九至十万之间,还有些历史学家断定实际人数要高得多[34]。例如埃德温·帕尔默·霍伊特(Edwin Palmer Hoyt)1987年的著作就认为丧生人数高达20万,2009年马克·塞尔登(Mark Selden)声称,日本和美国政府估计有十万人死亡,实际人数可能要高几倍[112][115]。美军空袭前,大量人口离开或搬入东京,部分社区无人生还,大量记录毁于一旦,所以无法统计准确伤亡人数[34]。

轰炸后日本当局找到的大部分尸体未经确认身份直接埋进万人冢[34][116][117],许多躲在河流及附近的人死后遗体被水卷走后下落不明[118]。空袭25天后,当局停止搜索尸体[105]。

轰炸引起大面积破坏,警方记录显示有26万7171幢建筑被毁,占当时东京建筑总量的四分之一,致使100万零8005人流离失所[95]。浅草、深川、本所、城东和下谷大部分建筑毁于一旦,东京另外七个区损失的建筑约占一半,另外14个区部分建筑受损。全市共有41平方公里烧成白地。[119]此次轰炸造成的毁坏范围之广,死亡人数之多都创下第二次世界大战单次空袭之最,超过广岛和长崎的原子弹爆炸[95]。大量人员伤亡和破坏导致东京无数工人不能上班,重创日本战时经济[120][121]。

反响

根据机组人员报告和侦察机当天拍下的照片,李梅和阿诺德都认为此次行动成绩斐然[94][122]。阿诺德向李梅发出贺电,称“此次任务证明你的手下有足够胆识成就一切”[111]。参与空袭的机组人员也对结果感到满意[123]。第21轰炸机司令部在空袭后的评估中认定,轰炸机袭击的时间不长,但东京上空有强风助长火势,所有燃烧弹轰炸的破坏范围基本集中在特定区域[124]。

二战结束前,美国很少有人质疑3月10日东京大轰炸及燃烧弹轰炸其他日本城市的做法是否道德[125],战术得到大部分决策官员及美国平民支持。历史学家迈克尔·霍华德(Michael Howard)认为,平民和政府的态度证明当时没有什么办法能够尽快结束战争[126]。例如阿诺德和李梅都认为,正是3月10日空袭和之后的燃烧弹轰炸推动战争很快结束,救下无数美国人的生命[127],总统富兰克林·德拉诺·罗斯福也持同样观点[128]。战争部长亨利·刘易斯·史汀生知道李梅采用的战术,国内公众对燃烧弹轰炸东京之举没有什么反应,对此他虽然感到遗憾,但还是容许军队继续发起同类空袭直至战争结束[129]。

3月11日夜间到12日凌晨,名古屋遭遇类似袭击,然后是14日清晨的大阪市、17日晚到18日凌晨的神户市,并且名古屋在18日夜间到19日凌晨又一次遇袭[130]。3月23日晚到24日凌晨,美军对名古屋飞机发动机制造厂实施的夜间精确打击以失败告终,但此次空袭未使用燃烧弹的唯一原因是第21轰炸机司令部已经用完库存[131]。1945年3月针对东京、名古屋、大阪和神户的空袭共将超过80平方公里城市化为灰烬[130]。名古屋、大阪和神户的死亡人数远低于3月10日的东京,每次空袭的遇难者不到一万,这一定程度上是因为日本当局已经意识到他们之前严重低估燃烧弹轰炸的威胁,所以准备更加充份[132]。

日本政府最初企图压制3月10日空袭新闻的传播,但之后又把消息用于政治宣传。3月10日,大本营发布的公报声称“市内多个地点起火”,[133]但轰炸引发重大灾难的消息很快就传遍全国[134]。至此,日本政府不再像以前那样对空袭破坏轻描淡写,反而鼓励媒体宣扬灾难的严重程度,希望激起民众对美国的愤恨[135]。3月11日,日本所有报纸都在头版报导轰炸,报导重点是日军摧毁的B-29轰炸机数量,以及此次空袭严重违反人道的控诉[136]。此后的报纸新闻很少提及伤亡人数,从展示的少量照片来看空袭导致的破坏很小[137]。日本政府喉舌东京广播电台给空袭贴上“屠杀轰炸”的标签[95],其他广播电台继续强调美军损失的轰炸机,声称日本民众渴望继续战斗[138]。美国报纸主要报导东京遭受的破坏,对伤亡人数语焉不详,也没有估算死亡人数,但这不是审查制度导致,而是源自美国陆军航空军公报和报告的内容[139]。

此次空袭重创日本平民士气,与3月其他多起燃烧弹轰炸一起令越来越多的民众相信局势远比政府宣传严峻。对此日本政府继续采取高压政策,重惩“不忠于国家”或“散布谣言”的人,同时政治宣传着重恢复国民对空防和民防措施的信心,这些手段整体收效甚微。[140]

日本当局空袭后没有采取多少措施改善东京防务。第10飞行师团大部分高级军官因3月10日的失败被开除或被调职[141],师团所获增援仅有20架飞机,而且在首都连续两周没有遭受进一步袭击后又转移到别处[93]。从4月开始,日本减少针对盟军空袭的拦截行动,打算保留军机,准备应对盟军入侵日本本土。高射第1师团继续活跃至1945年8月战争结束。[142]日本军方始终未能找到有效抵抗夜间空袭的办法,夜间战斗机部队效率低下,许多城市都没有高射炮保护[143]。

1945年4月至5月中旬,第21轰炸机司令部重点攻击日本南部机场,支援入侵冲绳的行动。从5月11日开始直至战争结束,该部的B-29轰炸机在白天天气适宜时精确轰炸目标,其他时间则在夜间使用燃烧弹袭击日本城市[144]。东京之后又多次遭受燃烧弹空袭,其中最后一次发生在5月25日夜间至26日凌晨[145]。此时该市已有过半化为灰烬,400多万人流离失所。美军高层认为东京已经不值得再动用重型轰炸机,所以不再是第21轰炸机司令部的目标。[116][146]二战结束时,第21轰炸机司令部四分之三的飞机出动属燃烧弹轰炸任务[145]。

纪念

二战结束后,原本埋在万人冢的尸骨被掘出后火化,骨灰埋入墨田区横网町公园的纳骨塔,与1923年关东大地震5.8万遇难者的遗骸相伴。从1951年开始,每年3月10日这里都会举办佛法会。空袭后的几年里,多个受灾地区建起社区纪念馆[147]。1990年,东京都议会通过决议,把3月10日定为“东京都和平之日”(東京都平和の日)[148]。

战争结束后的几十年里,针对此次空袭竖立的纪念建筑很少[149]。20世纪70年代,日本开始提议修建官方东京和平博物馆纪念3月10日的空袭,但东京都议会在1999年取消项目[150]。最终横网町公园立起“追悼东京空袭牺牲者和和平祷告碑”(東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑),于2001年3月揭幕[151]。积极倡导设立东京和平博物馆的日本市民私人集资建起“东京空袭和战争破坏信息中心”(東京大空襲・戦災資料センター),于2002年开幕[150][152]。截至2015年,该中心已成为日本有关燃烧弹袭击的主要信息库[153]。“江戶東京博物館”也有少量与东京大轰炸有关的内容[154]。学者卡里·卡拉卡斯(Cary Karacas)认为,官方低调对待这些纪念项目的根本原因是政府不愿承认当年“是日本发起历史上针对亚洲城市的首次空袭”。卡拉卡斯指出,日本政府宁愿把纪念重点放在广岛与长崎原子弹爆炸,因为这些空袭能够强调日本是受害者。[154]

2007年,3月10日东京大轰炸的幸存者及遇难者亲属发起诉讼,要求日本政府就此次空袭前后的行径道歉和赔偿。原告方主张,此次袭击属于战争罪行,日本政府不应该同意1951年《旧金山和约》提出的部分条件,放弃针对美国政府此类行动索赔的权利。原告声称,日本政府只向空袭的军人遇难者及亲属赔偿,忽视平民之举违反战后宪法。日本政府对此回应称,政府没有赔偿空袭受害者的义务。2009年,东京地方裁判所裁定政府胜诉。[155]此后,公众运动一直倡导日本政府通过立法,赔偿空袭中的平民幸存者[154]。

历史观点

许多历史学家认为,3月10日东京大轰炸是美国的重大军事胜利,标志着针对日本最行之有效的空袭时期开始。例如,美国陆军航空军的官方历史记载就认为此次空袭完全达到李梅的目标,与之后的燃烧弹轰炸共同推动战争提早结束。[156]塔米·戴维斯·比德尔(Tami Davis Biddle)在《剑桥二次大战史》(The Cambridge History of the Second World War)中表示,“东京空袭标志着美国远东空战发生戏剧化转变,经过持续数月的挫败,步履蹒跚的日本人终于尝到美国工业全力一击的苦果”[157]。马克·拉达斯(Mark Lardas)的著作指出,3月10日的行动只是盟军第二次真正成功突袭日本(第一次是1月19日袭击飞机制造厂),在他看来,盟军战略轰炸行动最终能够成功,最关键的要素就是李梅决定变更战术,从精确轰炸改为区域燃烧弹轰炸,并且从低空投弹[158]。

部分历史学家认为,美国陆军航空军的战略重点从精确轰炸变为区域轰炸意义重大。康拉德·克莱恩(Conrad C. Crane)认为,燃烧弹空袭标志着全面战争升级态势进入新阶段,代表对德空战开始迈向高潮[159]。肯尼斯·P·韦雷尔(Kenneth P. Werrell)指出,使用燃烧弹和原子弹攻击日本城市已经成为对日战略轰炸行动的缩影,有些人认为,其他一切作战行动要么只是前奏,要么无关紧要[160]。比德尔、威廉·W·拉尔夫(William W. Ralph)和巴雷特·蒂尔曼(Barrett Tillman)认为,第21轰炸机司令部采用燃烧弹轰炸战术的重要原因是阿诺德和李梅都希望能证明B-29轰炸机的作战能力,而且战略轰炸部队能够成为赢得战争的关键因素[161][162][163]。英国历史学家馬克斯·黑斯廷斯也有同样看法,他还在著作中把1945年第21轰炸机司令部改用区域轰炸战术的具体情况与1942年轰炸机司令部的同类战术转变对比[164]。

许多历史学家和评论家援引德累斯顿轰炸和1945年3月10日东京大轰炸,从道德和实践角度批评盟军战略轰炸行动[165]。二战结束数年后,质疑两次轰炸行动的声音开始出现,并随时间推移获得越来越多的认可,许多人质疑这些行动是否道德,又曾产生什么样的后果[166]。塞尔登就认为针对东京的袭击代表美国开始“以摧毁全部人口为战争目标”[167]。哲学家安东尼·克利福德·格雷林(A. C. Grayling)对盟军轰炸德国和日本城市整体抱持不认可态度,认为3月10日的空袭“毫无必要且得不偿失”[168]。部分评论认为,美军高层是出于种族主义动机决定使用燃烧弹轰炸战术,理由是美国陆军航空军在针对德国的空袭中更重视精确轰炸[169]。韦雷尔的著作认为其中可能有种族因素影响,但他觉得其他各种因素的影响更大[76]。弗兰克也得出类似结论,但他认为,如果德国城市也像日本城市一样不能有效应对火灾,而且德国战时经济情报也像日本战时生产设施情报一样缺乏,美军就会在欧洲采用燃烧弹轰炸战术[170]。蒂尔曼的著作指出,考虑到之前的精确轰炸效果不彰,区域轰炸已是美国陆军航空军唯一的可行战术[171]。

空袭结束后,昭和天皇于3月18日视察被毁城区[172],但此事对天皇的影响尚存争议。F·J·布拉德利(F.J. Bradley)认为,裕仁此时确信日本已经输掉战争[172];蒂尔曼认为此次空袭对天皇没有任何影响,弗兰克认为裕仁在1945年中期之前都支持继续战斗[173][174]。

注释

参考资料

脚注

- ^ Legacy of the Great Tokyo Air Raid.

- ^ Werrell 1996,第151–152頁.

- ^ 3.0 3.1 Werrell 1996,第152頁.

- ^ Biddle 2015,第495–496, 502, 509頁.

- ^ Frank 1999,第46頁.

- ^ Karacas 2010,第528頁.

- ^ Peattie 2001,第115–121頁.

- ^ Tillman 2010,第5頁.

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 Wolk 2004,第72頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第555頁.

- ^ Fedman & Karacas 2014,第964頁.

- ^ Fedman & Karacas 2012,第318–319頁.

- ^ Searle 2002,第120頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第553–554頁.

- ^ Wolk 2004,第71頁.

- ^ Searle 2002,第113–114頁.

- ^ Wolk 2010,第112–113頁.

- ^ Downes 2008,第125頁.

- ^ Searle 2002,第115頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第610–611頁.

- ^ Frank 1999,第55頁.

- ^ Frank 1999,第55–56頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第621頁.

- ^ Downes 2008,第126頁.

- ^ 25.0 25.1 Craven & Cate 1953,第564頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第143–144頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第565頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第569–570頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第572, 611頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第611頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第572–573頁.

- ^ Searle 2002,第113頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第573頁.

- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 Frank 1999,第17頁.

- ^ Searle 2002,第114頁.

- ^ Frank 1999,第62頁.

- ^ Ralph 2006,第516頁.

- ^ Kerr 1991,第155頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第612頁.

- ^ Ralph 2006,第512頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第612–613頁.

- ^ 42.0 42.1 42.2 Craven & Cate 1953,第613頁.

- ^ Kerr 1991,第149頁.

- ^ 44.0 44.1 44.2 44.3 Frank 1999,第64頁.

- ^ 45.0 45.1 Dorr 2002,第36頁.

- ^ Werrell 1996,第153頁.

- ^ Dorr 2012,第224頁.

- ^ Dorr 2012,第22頁.

- ^ Crane 1993,第131頁.

- ^ Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第34, 43頁.

- ^ Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第72頁.

- ^ 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 Craven & Cate 1953,第615頁.

- ^ Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第33, 61頁.

- ^ Frank 1999,第318頁.

- ^ Zaloga 2010,第15頁.

- ^ 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 Frank 1999,第65頁.

- ^ Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第48頁.

- ^ Coox 1994,第410頁.

- ^ Zaloga 2010,第23, 24頁.

- ^ Dorr 2012,第149頁.

- ^ Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第43頁.

- ^ 62.0 62.1 62.2 Frank 1999,第8頁.

- ^ 63.0 63.1 63.2 Dorr 2012,第161頁.

- ^ Frank 1999,第8–9頁.

- ^ Frank 1999,第4–5頁.

- ^ Frank 1999,第6頁.

- ^ Hewitt 1983,第275頁.

- ^ 68.0 68.1 Craven & Cate 1953,第614頁.

- ^ Kerr 1991,第151–152頁.

- ^ Fedman & Karacas 2012,第313頁.

- ^ Kerr 1991,第153頁.

- ^ Fedman & Karacas 2012,第312–313頁.

- ^ Searle 2002,第114–115, 121–122頁.

- ^ Dorr 2002,第37頁.

- ^ Werrell 1996,第162頁.

- ^ 76.0 76.1 Werrell 1996,第159頁.

- ^ Tillman 2010,第136–137頁.

- ^ 78.0 78.1 Frank 1999,第3頁.

- ^ Tillman 2010,第149頁.

- ^ Werrell 1996,第160頁.

- ^ 81.0 81.1 Frank 1999,第4頁.

- ^ Tillman 2010,第147–148頁.

- ^ Tillman 2010,第151頁.

- ^ 84.0 84.1 Frank 1999,第13頁.

- ^ 85.0 85.1 Tillman 2010,第152頁.

- ^ 86.0 86.1 Frank 1999,第66頁.

- ^ Edoin 1987,第45–46頁.

- ^ Edoin 1987,第58頁.

- ^ 89.0 89.1 Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan 1958,第73頁.

- ^ 90.0 90.1 90.2 90.3 Craven & Cate 1953,第616頁.

- ^ Frank 1999,第66–67頁.

- ^ Dorr 2012,第150頁.

- ^ 93.0 93.1 Coox 1994,第414頁.

- ^ 94.0 94.1 Frank 1999,第67頁.

- ^ 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 Craven & Cate 1953,第617頁.

- ^ Hoyt 1987,第384頁.

- ^ 97.0 97.1 97.2 Frank 1999,第9頁.

- ^ 98.0 98.1 Selden 2009,第84頁.

- ^ 99.0 99.1 Pike 2016,第1052頁.

- ^ Edoin 1987,第77頁.

- ^ Edoin 1987,第63頁.

- ^ 102.0 102.1 Frank 1999,第111頁.

- ^ Edoin 1987,第78頁.

- ^ Crane 2016,第175頁.

- ^ 105.0 105.1 105.2 Hewitt 1983,第273頁.

- ^ Crane 1993,第132頁.

- ^ 107.0 107.1 Frank 1999,第10頁.

- ^ Hewitt 1983,第276頁.

- ^ Frank 1999,第12頁.

- ^ Kerr 1991,第191頁.

- ^ 111.0 111.1 Pike 2016,第1054頁.

- ^ 112.0 112.1 Hoyt 1987,第385頁.

- ^ Edoin 1987,第119頁.

- ^ Edoin 1987,第126頁.

- ^ Selden 2009,第85頁.

- ^ 116.0 116.1 Karacas 2010,第522頁.

- ^ Kerr 1991,第203頁.

- ^ Edoin 1987,第106頁.

- ^ Frank 1999,第16頁.

- ^ Tillman 2010,第154, 157頁.

- ^ Kerr 1991,第208頁.

- ^ Edoin 1987,第110頁.

- ^ Kerr 1991,第205頁.

- ^ Bradley 1999,第35–36頁.

- ^ Dower 1986,第41頁.

- ^ Crane 2016,第215頁.

- ^ Ralph 2006,第517–518頁.

- ^ Ralph 2006,第521頁.

- ^ Ralph 2006,第519–521頁.

- ^ 130.0 130.1 Haulman 1999,第23頁.

- ^ Frank 1999,第69頁.

- ^ Lardas 2019,第52頁.

- ^ Kerr 1991,第210頁.

- ^ Frank 1999,第18頁.

- ^ Kerr 1991,第211頁.

- ^ Lucken 2017,第123頁.

- ^ Lucken 2017,第123–124頁.

- ^ Lucken 2017,第124頁.

- ^ Crane 2016,第175–176頁.

- ^ Edoin 1987,第122–126頁.

- ^ Zaloga 2010,第54頁.

- ^ Zaloga 2010,第54–55頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第656頁.

- ^ Haulman 1999,第24頁.

- ^ 145.0 145.1 Haulman 1999,第25頁.

- ^ Craven & Cate 1953,第639頁.

- ^ Karacas 2010,第522–523頁.

- ^ The Man Who Won't Let the World Forget the Firebombing of Tokyo.

- ^ Karacas 2010,第523頁.

- ^ 150.0 150.1 Karacas 2010,第532頁.

- ^ Karacas 2010,第521, 532頁.

- ^ センターがめざすもの.

- ^ Deadly WWII U.S. firebombing raids on Japanese cities largely ignored.

- ^ 154.0 154.1 154.2 Victims seek redress.

- ^ Karacas 2011.

- ^ Craven & Cate 1953,第623頁.

- ^ Biddle 2015,第521頁.

- ^ Lardas 2019,第88頁.

- ^ Crane 1993,第133頁.

- ^ Werrell 1996,第150頁.

- ^ Biddle 2015,第523頁.

- ^ Ralph 2006,第520–521頁.

- ^ Tillman 2010,第260頁.

- ^ Hastings 2007,第319頁.

- ^ Crane 1993,第159頁.

- ^ Crane 2016,第212頁.

- ^ Selden 2009,第92頁.

- ^ Grayling 2006,第272頁.

- ^ Werrell 1996,第158頁.

- ^ Frank 1999,第336頁.

- ^ Tillman 2010,第263頁.

- ^ 172.0 172.1 Bradley 1999,第36頁.

- ^ Tillman 2010,第158頁.

- ^ Frank 1999,第345頁.

参考书目

- Biddle, Tami Davis. Anglo-American strategic bombing, 1940–1945. Ferris, John; Mawdsley, Evan (编). The Cambridge History of the Second World War. Volume 1: Fighting the War. Cambridge: Cambridge University Press. 2015: 485–526. ISBN 978-1-139-85596-9.

- Bradley, F. J. No Strategic Targets Left. Nashville, Tennessee: Turner Publishing Company. 1999. ISBN 978-1-56311-483-0.

- Coox, Alvin D. Air War Against Japan (PDF). Cooling, B. Franklin (编). Case Studies in the Achievement of Air Superiority (PDF). Washington, D.C.: Center for Air Force History. 1994: 383–452 [2020-06-12]. ISBN 978-1-4781-9904-5. (原始内容 (PDF)存档于2021-01-11).

- Crane, Conrad C. Bombs, Cities, and Civilians: American Airpower Strategy in World War II. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 1993. ISBN 978-0-7006-0574-3.

- Crane, Conrad C. American Airpower Strategy in World War II: Bombs, Cities, Civilians, and Oil. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 2016. ISBN 978-0-7006-2210-8.

- Craven, Wesley; Cate, James (编). The Pacific: Matterhorn to Nagasaki. The Army Air Forces in World War II. Volume V. Chicago: The University of Chicago Press. 1953 [2020-06-12]. OCLC 256469807. (原始内容存档于2020-05-29).

- Dorr, Robert F. B-29 Superfortress Units of World War 2. Oxford: Osprey Publishing. 2002. ISBN 978-1-84176-285-2.

- Dorr, Robert F. Mission to Tokyo: The American Airmen Who Took the War to the Heart of Japan. Minneapolis: MBI Publishing Company. 2012. ISBN 978-0-7603-4122-3.

- Dower, John W. War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. London: Faber and Faber. 1986. ISBN 0-571-14605-8.

- Downes, Alexander B. Targeting Civilians in War. Ithaca, New York: Cornell University Press. 2008. ISBN 978-0-8014-5729-6.

- Edoin, Hoito. The Night Tokyo Burned. New York City: St. Martin's Press. 1987. ISBN 0-312-01072-9.

- Foreign Histories Division, Headquarters, United States Army Japan. Japanese Monograph No. 157: Homeland Air Defense Operations Record. Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History, Department of the Army. 1958 [2020-06-12]. OCLC 220187679. (原始内容存档于2021-01-08).

- Frank, Richard B. Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. New York City: Penguin Books. 1999. ISBN 0-14-100146-1.

- Grayling, A.C. Among the Dead Cities: Was the Allied Bombing of Civilians in WWII a Necessity or a Crime?. London: Bloomsbury. 2006. ISBN 978-0-7475-7671-6.

- Hastings, Max. Nemesis: The Battle for Japan, 1944–45. London: HarperPress. 2007. ISBN 978-0-00-726816-0.

- Haulman, Daniel L. Hitting Home: The Air Offensive Against Japan (PDF). The U.S. Army Air Forces in World War II (Washington, D.C.: Air Force Historical Studies Office). 1999 [2020-06-12]. ISBN 978-1-78625-243-2. (原始内容 (PDF)存档于2018-03-25).

- Hoyt, Edwin P. Japan's War: The Great Pacific Conflict. London: Arrow Books. 1987. ISBN 0-09-963500-3.

- Kerr, E. Bartlett. Flames Over Tokyo: The U.S. Army Air Force's Incendiary Campaign Against Japan 1944–1945. New York City: Donald I. Fine Inc. 1991 [2020-06-12]. ISBN 1-55611-301-3.

- Lardas, Mark. Japan 1944–45: LeMay's B-29 Strategic Bombing Campaign. Oxford: Osprey Publishing. 2019. ISBN 978-1-4728-3246-7.

- Lucken, Michael. The Japanese and the War: Expectation, Perception, and the Shaping of Memory. New York City: Columbia University Press. 2017. ISBN 978-0-231-54398-9.

- Peattie, Mark R. Sunburst: The Rise of Japanese Naval Air Power, 1909–1941. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2001. ISBN 978-1-59114-664-3.

- Pike, Francis. Hirohito's War: The Pacific War, 1941–1945. London: Bloomsbury Publishing. 2016. ISBN 978-1-4725-9671-0.

- Selden, Mark. A Forgotten Holocaust: U.S. Bombing Strategy, the Destruction of Japanese Cities, and the American Way of War from the Pacific War to Iraq. Tanaka, Yuki; Young, Marilyn B. (编). Bombing Civilians: A Twentieth-Century History. New York: New Press. 2009: 77–96. ISBN 978-1-59558-363-5.

- Tillman, Barrett. Whirlwind: The Air War Against Japan 1942–1945. New York City: Simon & Schuster. 2010 [2020-06-12]. ISBN 978-1-4165-8440-7.

- Werrell, Kenneth P. Blankets of Fire: U.S. Bombers over Japan during World War II. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. 1996. ISBN 1-56098-665-4.

- Wolk, Herman S. Cataclysm: General Hap Arnold and the Defeat of Japan. Denton, Texas: University of North Texas Press. 2010. ISBN 978-1-57441-281-9.

- Zaloga, Steven J. Defense of Japan 1945. Oxford: Osprey Publishing. 2010. ISBN 978-1-84603-687-3.

杂志和期刊

- Fedman, David; Karacas, Cary. A cartographic fade to black: mapping the destruction of urban Japan during World War II. Journal of Historical Geography. 2012, 38 (3): 306–328. doi:10.1016/j.jhg.2012.02.004.

- Fedman, David; Karacas, Cary. The Optics of Urban Ruination: Toward an Archaeological Approach to the Photography of the Japan Air Raids. Journal of Urban History. 2014-05, 40 (5): 959–984. doi:10.1177/0096144214533288.

- Hewitt, Kenneth. Place Annihilation: Area Bombing and the Fate of Urban Places. Annals of the Association of American Geographers. 1983, 73 (2): 257–284. JSTOR 2562662. doi:10.1111/j.1467-8306.1983.tb01412.x.

- Karacas, Cary. Place, Public Memory and the Tokyo Air Raids. The Geographical Review. 2010, 100 (4): 521–537. doi:10.1111/j.1931-0846.2010.00056.x.

- Karacas, Cary. Fire Bombings and Forgotten Civilians: The Lawsuit Seeking Compensation for Victims of the Tokyo Air Raids 焼夷弾空襲と忘れられた被災市民―東京大空襲犠牲者による損害賠償請求訴訟. Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2011-01-17, 9 (3) [2020-06-12]. (原始内容存档于2021-01-08).

- Ralph, William W. Improvised Destruction: Arnold, LeMay, and the Firebombing of Japan. War in History. 2006, 13 (4): 495–522. doi:10.1177/0968344506069971.

- Searle, Thomas R. "It Made a Lot of Sense to Kill Skilled Workers": The Firebombing of Tokyo in March 1945. The Journal of Military History. 2002-01, 66 (1): 103–133. JSTOR 2677346. doi:10.2307/2677346.

- Wolk, Herman S. The Twentieth Against Japan (PDF). Air Force Magazine. 2004-04: 68–73 [2020-06-12]. ISSN 0730-6784. (原始内容 (PDF)存档于2020-03-08).

报纸和网页

- Legacy of the Great Tokyo Air Raid. The Japan Times. 2015-03-15 [2020-06-13]. (原始内容存档于2021-01-08).

- Munroe, Ian. Victims seek redress for 'unparalleled massacre' of Tokyo air raid. The Japan Times. 2015-03-11 [2020-06-13]. (原始内容存档于2021-01-08).

- Deadly WWII U.S. firebombing raids on Japanese cities largely ignored. The Japan Times. Associated Press. 2015-03-10 [2020-06-13]. (原始内容存档于2020-06-10) –通过Tampa Bay Times.

- Rich, Motoka. The Man Who Won't Let the World Forget the Firebombing of Tokyo. The New York Times. 2020-03-09 [2020-06-13]. (原始内容存档于2020-06-10).

- センターがめざすもの. 東京大空襲・戦災資料センター. [2020-06-13]. (原始内容存档于2019-11-30).

扩展阅读

- Hoyt, Edwin P. Inferno: The Firebombing of Japan, March 9 – August 15, 1945. Lanham, Maryland: Madison Books. 2000 [2020-06-12]. ISBN 1-56833-149-5.

- Neer, Robert M. Napalm: An American Biography. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. 2013 [2020-06-12]. ISBN 978-0-674-07301-2.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||