鳳山縣新城

| 鳳山縣城殘蹟 | |

|---|---|

| 鳳山縣城 | |

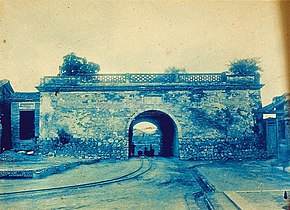

小東門(東便門),唯一留存的城門 | |

| 位置 | 臺灣高雄市鳳山區鳳山段 |

| 坐标 | 22°37′40″N 120°21′23″E / 22.6277733°N 120.3564866°E坐标:22°37′40″N 120°21′23″E / 22.6277733°N 120.3564866°E |

| 建成时间 | 乾隆53年(1788年) |

| 持有者 | 高雄市政府 |

| 官方名称 | 鳳山縣城殘蹟 |

| 類型 | 登錄等級:直轄市定古蹟 登錄種類:城郭 |

| 评定时间 | 1988年2月26日 |

| 參觀費用 | 免費參觀 |

| 詳細登錄資料 | |

| 開放 | 隨時開放 |

鳳山縣新城,位於臺灣高雄市鳳山區,過去曾作為清代鳳山縣的縣治所在地,故稱為鳳山縣城,為別位於左營之鳳山縣舊城,遂稱其為鳳山縣新城。[1]。

與規模完整的鳳山縣舊城不同,新城後因應都市更新,至今僅保存下來小東門、部分城牆遺構、三座砲台與護城濠,今為直轄市定古蹟。

沿革[编辑]

根據《重修鳳山縣志》(1764年)的記載,竹橋莊埤頭街在乾隆時已經發展得相當熱鬧,內部有草店頭、草店尾、中街、武洛唐街等熱鬧的地段,逐漸凌駕於當時的縣治興隆莊之上[2]:66,在乾隆五十一年(1786年),由於臺灣中部發生林爽文事件,其南部的黨徒莊大田響應並攻破縣城[2]:67,事件平定後,由於鳳山縣城遭到相當嚴重的摧殘,居民也很少遷回,訪查之下輿論表示希望將縣治遷到埤頭(今鳳山區)街[2]:69、70。福康安的〈奏為查看南路情形並抵郡城日期奏摺〉也建議將鳳山縣治遷往埤頭街,並調整營汛,之後乾隆帝在朝議上同意將縣治遷移[2]:70。因此在乾隆五十三年(1788年),鳳山縣由興隆庄(今左營區)遷至埤頭街(今鳳山區)莿竹為城,周長一千三百餘丈,莿竹二萬餘株,當時城池本當只有東、西、南、北四門,嘉慶5年(1800年),由於蔡牽侵犯鹿耳門因素,知縣吳兆麟鑑於民變威脅而強化防禦工事,新城後在嘉慶九年(1804年增建外北門、小東門(或稱東便門),共有六座城門,此刻鳳山縣新城的城池規模為靴子(或稱為心形、元寶形)狀,在台灣中式城池中所罕見。

嘉慶10年(1805年)11月,蔡牽黨羽朱濆再度騷擾鳳山縣,土匪吳淮泗等賊眾響應攻城,幾次民變大大衝擊新城的合宜性,於是遷回舊城的意見浮上檯面,嘉慶十二年(1807年),嘉慶帝同意賽沖阿的提案,將縣治遷回興隆莊[2]:75道光4年(1824年)10月,因爆發許尚、楊良斌之亂,新城再度被亂民攻陷,至此,地方官員決議進行舊城的改築工程,舊城完工後,鳳山知縣與紳民皆未遷回,依然滯留新城,到了道光廿七年(1827年)時,新城的人口已有八千戶[2]:86。光緒十九年(1894年)時,城內有15街肆,再加上小東門外過溝仔街則共有16街肆[2]:86。

道光十八年(1838年),知縣曹謹在新城增建城樓、興建六座砲台、隨之展開大規模的水圳興築工程,將曹公圳作為護城河使用,使得新城的防禦能力大大提昇。更使城池內民生社會更為穩定。

道光廿七年九月十五日(1847年10月23日),閩浙總督劉韻珂巡臺後上奏,請求將鳳山縣縣治再次遷回埤頭街,清廷之後同意此提議。但延至咸豐三年(1853年)林恭變亂平定後,文武衙署才正式遷移埤頭街。咸豐四年(1854年)參將曾元福修築土牆,此時城牆高八尺(2.56公尺)、寬二尺(0.64公尺),上無雉堞,周長一千一百二十丈(3.6公里),後在光緒十八年(1892年)土城傾圮,知縣李淦重修,由於鳳山漸取代埤頭成為本地地名。縣城遷於本地後一度成為臺灣府城以南最為繁榮的市街。

日治初期,由於鳳山為地方重鎮,臺灣總督府開始大力建設其鄰近之街市,因此地方政府開始建設通往打狗地區的道路,明治36年(1903年),先是擴建鳳山街到苓雅寮的道路而拆除西門。後在明治40年(1907年)間,因興建屏東線而在鳳山也設置火車站[3][4],隨之新道路需求拆毀北面土牆和刺竹圍籬。昭和3年(1928年),地方政府以改善公共衛生為由,將縣城幾乎所有土牆和兩萬多株的刺竹剷除,並進行今日中山路和光遠路的取直工程。僅保留東便門、平成砲台、訓風砲台、澄瀾砲台等遺跡。東便門門外東福橋在民國90年(2001年)潭美颱風來襲倒塌,目前二座橋墩已移至岸上保存。

民國74年(1985年),鳳山縣新城以「鳳山縣城殘蹟」名義公告為三級古蹟,範圍包括三民路44巷內(小東門);鳯山區中山路5巷(訓風砲台);鳳山區曹公路曹公廟後方(平成砲台);鳳山區復興街與立志街口(澄瀾砲台),並因1997年4月《文化資產保存法》第二次修法而改為市定古蹟。此外,原屬鳳山縣新城東門的門額則保存於鳳山曹公廟等。

2023年,原屬鳳山縣新城的北門、南門門額再經林千智與其家族整理房子時重新發現,近日家人研議,決定將此文物捐獻給高雄市立歷史博物館。歷史博物館則接續處理相關的典藏作業,並先進行基礎研究。[5][6][7][8][9]

城門[编辑]

鳳山縣新城共有城門六座,之所以多出兩座城門,有研究指出是因應外北門街及東門溪(今鳳山溪)畔之碼頭而增建;但也有為安全考量之說法。此六座城門均位於交通要道,易因現代都市計劃破壞而消失。

-

北門平朔門,此面為縣城內側,已拆除

-

大東門-朝陽門,此面為縣城內側,已拆除

-

東門門額的落款人部分殘缺,按記載應為知鳳山縣事曹謹及衛千總職銜藍見元,現保存於曹公廟廟埕。

-

郡南第一關門額,現保存於高雄市立歷史博物館。

外北門[编辑]

郡南第一關位於鳳山區中正路與協和路口北側,往外可通往台南府城小南門及左營舊城東門,故為清代官道的重要節點,往內則有商業活動興盛的外北門街(武洛塘街),清代鳳山縣治附近一帶為府城以南最為繁榮之處,故有此名,已於日治時期拆除,橫額題有「郡南第一關」,落款於道光十七年(1837年),上款作「道光十七年八月吉」,下款作「鳳山縣曹率衿耆、舖戶同建,職員盧朝宗督○」,目前郡南第一關的門額存於高雄市立歷史博物館,被列為重要古物保存[10],此外原城下設有公道可風碑,現存於鳳儀書院。

北門[编辑]

平朔門位於鳳山區中正路與光復路口南側,過去曾是繁榮的外北門街與和安街之間的重要關口,門額之「朔」為一個月的開始,按字面「平朔」應指美好、安寧的開始的含義,北門後於日治時期拆除,據記載門額落款於道光十八年(1838),西壁有禁牛墟陋規碑。

內面橫額題有「北門」於1960年代由高雄市三民區林姓民眾購入,2023年4月中林家決議捐獻給高雄市立歷史博物館考證。

大東門[编辑]

朝陽門位於鳳山區中山路與三民路口東側,過去為仁和街通往東門溪碼頭之關口,早年東門溪可行船之時,可通往打狗港,後於日治時期拆除,內面橫額題有「東門」,落款於道光十八年(1838年),現存於曹公廟外之碑林。

西門[编辑]

景華門位於捷運鳳山站站體上,鳳山區光遠路與中華街口,過去所在地為陸路通往打狗之要道,已於日治時期拆除。

南門[编辑]

安化門位於鳳山區五甲一路與立信街口東側之南門公園,過去可通往前鎮、草衙,城南有鎮南宮,為當地重要信仰中心,南門後於日治時期拆除。

內面橫額題有「南門」於1960年代由高雄市三民區林姓民眾購入,2023年4月中林家決議捐獻給高雄市立歷史博物館考證。

小東門[编辑]

小東門「同儀門」,是鳳山縣新城目前唯一留存的城門,地基因鳳山溪整治,現位於鳳山溪上,建築主體是由咾咕石、土及磚塊所製成,過去小東門城內即為打鐵街,城外有東福橋,過橋後即為過溝仔街;再往東可通阿猴城(今屏東市),目前仍作為附近居民往返市中心的重要便道使用。 同儀門的橫額落款於道光十九年(1839年),在1980年代因錯誤的修復工程導致建築喪失原貌,原先的咾咕石結構被水泥塊所遮住,今日所見樣貌則是2006年修復工程中,參考大東門舊照所修復,目前同儀門北側仍留有土城牆的殘跡,高2.56公尺,寬0.64公尺。[11]

小東門旁的東福橋興建於1841年(道光21年),長度五丈,寬度六尺,是由來自南邑的黃永欣、黃永蟳等人捐建,橋體可分作石板樑、橋墩、橋台與橋樑四大部分,石板樑為花崗石材料,橋墩、橋台則是咾咕石為外壁,內部由土所構成,戰後時期,由於鳳山溪整治不力,居民抗議東福橋招致水患,後在2001年7月21日,由於潭美颱風帶來的洪水影響,導致東福橋兩座舊橋墩遭到沖垮,後高雄縣政府在2007年橋墩已移至岸上保存,原本的位置則改建成鋼拱橋。[12]

同儀門旁設有東福祠,是該棟城門的附屬建築。主祀「橋頭土地公」,簡稱「橋公」,此外城門設有一座同治三年(1864年)建立的「重修東福橋」碑記,記述地方過去籌建石橋的捐款,與捐款士紳、店號與金額紀錄的情形。[13]

砲台[编辑]

-

平成砲台

-

澄瀾砲台

-

訓風砲台

-

迎恩砲台匾額

鳳山縣新城原有六座砲台,其形式各異,該是順應地形、水文而建;砲台獨立於城牆,僅相連但不相通;位置大都在城牆轉角之處,外則設有護城河以保護新城的安全,目前除平成、澄瀾、訓風外,東南、東北與迎恩砲台則在日治時期時拆除,其中迎恩砲台的橫額後存於曹公廟外之碑林,落款於道光戊戌年(1838年)。[14][15]

平成砲台[编辑]

平成砲台昔日位於鳳山縣新城西北角,現曹公廟後方,是新城保存最為完整的砲台,建築外牆砌有咾咕石,牆上還留有數處銃孔,並嵌有花崗石「平成」匾額,匾額落款於道光戊戌年(1838年),上款作「道光戊戌年清和月榖旦」,下款作「知鳳山縣事曹覲建,監生陳廷順、舖戶林萬記、鄭榮茂監照」,砲台格局呈現長方形,後於民國88年(1999年)修復完成。[16][17]

澄瀾砲台[编辑]

澄瀾砲台昔日位於鳳山縣城西南角,現鳳山區復興街與立志街口,嵌有花崗石「澄瀾」匾額,落款於道光拾柒年(1837年),上下款為「道光十七年六月建」,下款作「鳳山縣正堂曹,舖戶鄭萬興、蔡以仁、陳同成仝立」,兩側各有一段由高卵石混合疊砌的土牆,是過去城牆殘存的一部分,格局呈不規則八角形,短牆上留有數處銃孔,戰後,該砲台一度遭到周圍住戶與福德正神廟占用,使得砲台被廟宇建築與樹木遮蔽,一直到民國88年(1999年)在整治護城河時將違建拆除,並協調廟方將福德正神廟遷至附近後,砲台才修復完成。[18][19]

訓風砲台[编辑]

訓風砲台昔日位於鳳山縣城東南角,臨鳳山溪及南側城牆的匯流處,目前位在鳳山區中山東路五巷之內,其建築主體由卵石構成,嵌有花崗石「訓風」匾額,具有「風平浪靜」寓意,橫額落款於道光戊戌年(1838年),其橫額二邊有書卷裝飾,砲台過去為衛鳳山溪往前鎮河出海口的防禦要塞,格局呈長弧形,戰後因長期受到破壞一度只餘殘壁,最後則於民國88年(1999年)修復完成。[20][21]

縣城內其他設施[编辑]

- 鳳山縣署

鳳山縣署在日治初期,曾作鳳山廳署使用。高雄州成立後(1920年),縣城乃屬其下轄之鳳山郡鳳山街,鳳山縣署一部分挪作學校用地(高雄州鳳山小學校,今曹公國小),另一部分則改建為鳳山郡役所。中華民國接管臺灣後(1945年),廢高雄州,縣城改隸高雄縣鳳山鎮,鳳山郡役所改建為高雄縣政府警察局。2010年底,高雄縣市合併,高雄縣政府警察局外觀稍作整建,改為高雄市政府警察局刑事警察大隊、保安警察大隊大樓。

舊城屏山書院毀於戰火之後,為提升地方文風,歲貢生張廷欽於嘉慶十九年(1814年)統籌興建鳳儀書院,道光三年(1823)落成。為全台現存規模最大的書院,建築工藝頗有可觀之處,列為市定古蹟,2014年11月已修復開放。

創建於嘉慶五年(1800年),因於日治時期移作他用而破敗,民國五十六年(1967年)重建,為當地的信仰中心。

鳳邑龍山寺為台灣五座龍山寺中,位置最南邊的一座;今列為國定古蹟,建築工藝精巧,仍保有清代格局。

當屬鳳山縣新城的寺廟群中,創建年代最早的一座,惜經多次改建已失原貌,故不列入古蹟;廟中保存許多珍貴文物,亦為當地的信仰中心。

原稱曹公祠,位於曹公路、曹公國小正對面;清代曾於鳳儀書院祭祀曹謹祿位,日治時期於現址建祠。

- 天公廟

清朝嘉慶三年(1798年)創建,歷經多次改建已成為一座宏偉莊嚴的廟宇。

相關條目[编辑]

參考來源[编辑]

- ^ 鳳山縣城殘蹟 (页面存档备份,存于互联网档案馆).文化部文化資產局

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 杜劍鋒. 《舊城滄桑──鳳山縣舊城建城180年懷舊》. 高雄市文獻委員會. 2006-09. ISBN 978-986-00-6680-7.

- ^ 鐵道省. 鐵道停車場一覽. 昭和12年10月1日現在. 國立國會圖書館. 1937年12月: 頁524 [2022-02-28]. (原始内容存档于2021-11-08).(日語)

- ^ 臺灣總督府. 臺灣總督府告示第141號. 官報. 1907年10月15日 第7290號. 大藏省印刷局. 1907-10-15: 399 [2022-02-28]. (原始内容存档于2021-11-12).

明治四十年十月一日ヨリ鳳山廳下鳳山、九曲堂ノ二箇所に停車場ヲ設置シ鐵道運輸營業ヲ開始ス(以下略)

國立國會圖書館 數位典藏 - ^ 徐如宜. 我家溝板花檯是古蹟!清鳳山縣新城南北門額重見天日. 聯合新聞網. [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-05-04) (中文(臺灣)).

- ^ 高雄報導, 陳奐宇 孟昭權 /. 鳳山縣新城古蹟門額佚失 民間收藏捐贈 | 公視新聞網 PNN. 公視新聞網 PNN. 2023-04-26 [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-05-06).

- ^ 孟昭權/高雄報導, 陳奐宇. 鳳山縣新城古蹟石匾 民間捐予高雄史博館收藏 | 公視新聞網 PNN. 公視新聞網 PNN. 2023-04-26 [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-04-30).

- ^ 新發現鳳山縣新城2門額 捐高史博典藏 - 大紀元. 大紀元 www.epochtimes.com. 2023-04-26 [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-04-30) (中文(繁體)).

- ^ 蘇福男. 清朝鳳山縣城門額 民眾捐贈高雄史博館典藏 - 自由藝文網. 自由時報電子報. [2023-04-26]. (原始内容存档于2023-05-02) (英语).

- ^ 清代鳳山新城「郡南第一關」石刻門額. [2022-02-28]. (原始内容存档于2018-01-20).

- ^ 縣城殘蹟──東便門、東福橋與東福祠. 走讀台灣. (原始内容存档于2019-10-10).

- ^ 財團法人中華建築協會. 《臺閩地區第三級鳳山縣城殘蹟東便門東福橋修復暨景觀工程工作報告書》. 高雄縣政府. 2007.

- ^ 重修東福橋碑記拓本. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 《看見先民的智慧-高雄縣歷史古蹟導覽手冊》. 高雄縣政府. 1996年5月: 128、129頁. ISBN 957-99188-4-8.

- ^ 迎恩砲台. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 平成砲台舊照. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 平成砲台. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 澄瀾砲台. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 澄瀾砲台舊照. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 訓風砲台. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- ^ 訓風砲台舊照. 國家文化記憶庫. (原始内容存档于2022-02-28).

- 書籍

- 盧德嘉,《鳳山縣採訪册》

- 周郁森,《清代台灣城牆興築之研究》

- 李乾朗,《鳳山縣城殘蹟調查研究》

- 李乾朗,《古蹟入門》

- 蕭道明,《清代臺灣鳳山縣城的營建》

- 廖德宗,《重現鳳山縣新城的城池與街市》

- 黃獻寬,《從歷史環境保存與維護的觀點探究鳳山縣城城牆遺址空間再造》

外部連結[编辑]

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:鳳山縣新城 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||