集合種群

集合種群(英語:metapopulation,又譯複合種群、異質種群等)由一組在空間上分離的同一物種的種群組成,它們在一定程度上相互作用。集合種群這個術語由理查德·萊文斯於1969年創造,原用於描述農田中害蟲的種群動態模型,但後來廣泛應用於自然或人為的破碎化生境中的物種。用萊文斯自己的話來說,集合種群由「種群的種群」組成。[1]

一般認為,一個集合種群由幾個不同的種群以及可棲息但尚未被占據的範圍組成。經典的集合種群理論中,每個種群相對獨立地維持自身的循環,並最終因個體數量隨機波動而絕滅;個體數量越少,近交衰退的機會就越大,就越容易絕滅。

儘管單個種群的壽命有限,但集合種群通常是穩定的,這是因為另一個種群(其個體數可能正在激增)中的個體可能會定殖一個因種群絕滅而空缺的生境;牠們也可能移居到一個個體稀少的種群,並拯救其免於絕滅(營救效應)。個體數的減少為「營救者」敞開了生態位,使營救效應成為可能。

集合種群理論與源-匯動態的發展,都強調看似孤立的種群之間的連接度的重要性。儘管沒有哪個單一種群能夠保證物種長期存續,但許多種群的共同作用可能能夠做到這一點。

集合種群理論最初是針對陸地生態系統發展的,後來應用於海洋領域。[2]在漁業科學中,「亞種群(sub-population)」等同於種群科學的「地方種群(local population)」。海洋中的案例一般是相對靜止的物種,這些物種占據了離散的生境斑塊,既有本地增長,也有來自更大的集合種群中其他地方種群的增長。Kritzer和Sale反對集合種群的「地方種群的絕滅風險必須是不可忽略的」這一定義上的嚴苛標準。[2]:32

赫爾辛基大學的芬蘭生物學家Ilkka Hanski是集合種群理論的重要貢獻者。

捕食和振盪[編輯]

1930年代,格奧爾基·高斯根據1920年代中期提出的洛特卡-沃爾泰拉方程(在提出後一段時間內未得到應用),首次進行了關於捕食和空間異質性的實驗。[3]洛特卡-沃爾泰拉方程表明,捕食者與其獵物之間的關係會導致捕食者和獵物的種群在其初始密度的基礎上隨時間振盪。高斯早期的實驗希望證明該理論預言的振盪,但是失敗了,因為捕食者-獵物的相互作用不受遷入的影響。然而,一旦引入遷入的概念,種群周期就準確地描述了洛特卡-沃爾泰拉方程預言的振盪,其中獵物豐度的峰值出現在捕食者密度峰值的略微左側。Huffaker在高斯的實驗的基礎上擴展,用實驗檢驗了遷移和空間異質性因素如何導致捕食者-獵物的振盪。

Huffaker關於捕食者-獵物相互作用的實驗(1958年)[編輯]

為了研究捕食行為和種群波動,Huffaker使用了蟎類,一種作為捕食者,另一種作為獵物。[4]他建立了一個對照實驗,以橙子作為獵物的食物來源,兼作捕食者和獵物相互作用的空間上結構化的生境。[5]起初,Huffaker試圖建立捕食者-獵物間穩定的相互作用時,遇到了與高斯類似的困難。只使用橙子,獵物物種會迅速絕滅,隨後捕食者也絕滅。然而他發現,可以透過改變生境的空間結構,來控制種群動態,從而提高兩個物種的整體存活率。在改變獵物和橙子(食物)之間的距離、為捕食者的移動設置障礙,以及為獵物疏散創造廊道後,他實現了這一目的。[3]這些改變增加了棲息地斑塊,進而為獵物提供了更多臨時庇護的區域。當獵物在一個棲息地局部絕滅時,牠們能夠在捕食者來襲前遷移到新的斑塊並「東山再起」。這種斑塊的棲息地空間結構使捕食者和獵物物種能夠共存,並促進形成了穩定的種群振盪模型。[6]儘管當時尚未有「集合種群」這一術語,但空間異質性和棲息地斑塊性的環境因素,在後來被用於描述集合種群的關於空間上分離的物種種群如何相互作用的條件。Huffaker的實驗意義重大,它揭示了集合種群如何直接影響捕食者與獵物的相互作用,進而影響種群動態。[7]

Levins模型[編輯]

Levins的原始模型適用於分布在許多適宜的生境斑塊上的集合種群,其中斑塊間的相互作用明顯少於斑塊內的相互作用。斑塊內的個體數動態簡化到只考慮存在和不存在兩種狀態的程度。模型中,每個斑塊要麼被定居,要麼未被定居。

令N為在給定時間被定居的斑塊所占的比例。在一段時間dt內,每個被定居的斑塊都可能以絕滅概率edt轉化為未被定居。此外,有1 - N個斑塊未被定居。假設在占比為N的被定居的塊中,每一塊的繁殖體生成的比率恆為c,在時間dt期間,每個未定居的斑塊可能以cNdt的概率被定殖。因此,被定居的斑塊的時間變化率dN/dt為:

該方程在數學上等價於邏輯斯諦模型,承載力K由下式給出:

增長率r的表達如下:

因此,在平衡狀態下,物種生境內始終會有一些部分未被定居。

隨機性和集合種群[編輯]

Huffaker[4]對空間結構和物種相互作用的研究是集合種群動力學的一個早期實驗的案例。自Huffaker[4]和Levins[1]的實驗以來,已經有學者創建了一些模型,融合了隨機性因素。這些模型表明,環境的變化性(隨機性)和相對較小的遷移率相結合會導致種群的持久性不確定或不可預測。然而,在遷移變量受控的條件下,Huffaker的實驗幾乎保證了無限的持久性。

隨機斑塊占用模型(SPOMs)[編輯]

Levins模型的主要缺點之一是它是決定論的,但集合種群的基本過程是隨機的。在討論受干擾棲息地中的物種及其種群生存力(在給定時間間隔內絕滅的可能性有多大)時,集合種群理論特別有用。Levins模型就無法解決這個問題。使用接觸過程是擴展Levins模型以結合空間和隨機因素的一種簡單方法。該模型進行簡單修改後,也可以用於斑塊動態。在給定的滲透閾值下,生境破碎化效應發生在這些配置中,並導致更極端的絕滅閾值。[8]

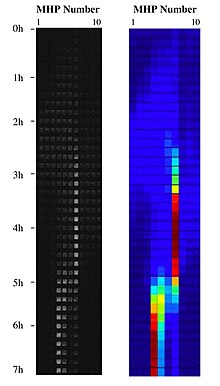

微生境斑塊(MHPs)和細菌集合種群[編輯]

研究人員將納米技術與景觀生態學相結合,通過構建細菌微生境集合,加上為生境更新提供養分的納米級通道,並通過不同拓撲排列的廊道將它們連接起來,從而在芯片上製造合成生境景觀;其在時間分布概率上形成了時間上的概率分布的空間馬賽克。通過研究芯片上的細菌集合種群,它能夠應用於景觀實驗(例如其進化生態學)。[9]

生活史進化[編輯]

集合種群模型已應用於解釋生活史進化,例如小型春季池塘中兩棲動物變態的生態穩定性。替代的生態策略得到了進化。例如,一些蠑螈放棄變態,而性成熟成為水生幼態延續個體。濕地的季節性持續時間和物種的遷徙範圍決定了哪些池塘是相連的,以及它們是否形成一個集合種群。兩棲動物生活史階段的持續時間相對於春季池塘乾涸前的存續時間,調節了連接水生斑塊和陸地斑塊的集合種群的生態發展。[10]

參見[編輯]

參考文獻[編輯]

- ^ 1.0 1.1 Levins, R., Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control, Bulletin of the Entomological Society of America, 1969, 15 (3): 237–240, doi:10.1093/besa/15.3.237

- ^ 2.0 2.1 Kritzer, J. P. & Sale, P. F. (eds) (2006) Marine metapopulations, Academic Press, New York.

- ^ 3.0 3.1 Real, Leslie A. and Brown, James H. 1991. Foundations of Ecology: Classic papers with commentaries. The University of Chicago Press, Chicago.

- ^ 4.0 4.1 4.2 Huffaker, C.B., Experimental Studies on Predation: Dispersion factors and predator–prey oscillations, Hilgardia, 1958, 27 (343): 343–383, doi:10.3733/hilg.v27n14p343

- ^ Legendre, P.; Fortin, M.J., Spatial pattern and ecological analysis, Plant Ecology, 1989, 80 (2): 107, CiteSeerX 10.1.1.330.8940

, S2CID 17101938, doi:10.1007/BF00048036

, S2CID 17101938, doi:10.1007/BF00048036

- ^ Kareiva, P., Habitat Fragmentation and the Stability of Predator–Prey Interactions, Nature, 1987, 326 (6111): 388–390, Bibcode:1987Natur.326..388K, doi:10.1038/326388a0

- ^ Janssen, A. et al. 1997. Metapopulation Dynamics of a Persisting Predator–Prey system.

- ^ Keymer J.E; P.A. Marquet; J.X. Velasco‐Hernández; S.A. Levin. Extinction Thresholds and Metapopulation Persistence in Dynamic Landscapes. The American Naturalist. November 2000, 156 (5): 478–4945. PMID 29587508. doi:10.1086/303407.

- ^ Keymer J.E.; P. Galajda; C. Muldoon R.; R. Austin. Bacterial metapopulations in nanofabricated landscapes. PNAS. November 2006, 103 (46): 17290–295. Bibcode:2006PNAS..10317290K. PMC 1635019

. PMID 17090676. doi:10.1073/pnas.0607971103.

. PMID 17090676. doi:10.1073/pnas.0607971103.

- ^ Petranka, J. W., Evolution of complex life cycles of amphibians: bridging the gap between metapopulation dynamics and life history evolution, Evolutionary Ecology, 2007, 21 (6): 751–764, doi:10.1007/s10682-006-9149-1.

- Bascompte J.; Solé R. V., Habitat Fragmentation and Extinction Thresholds in spatially explicit models, Journal of Animal Ecology, 1996, 65 (4): 465–473, JSTOR 5781, doi:10.2307/5781.

- Hanski, I. Metapopulation Ecology Oxford University Press. 1999. ISBN 0-19-854065-5

- Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. Annual Review of ecology, evolution, and systematics. 34:1, p. 487.

- Levin S.A., Dispersion and Population Interactions, The American Naturalist, 1974, 108 (960): 207, doi:10.1086/282900.

外部連結[編輯]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||