捷克斯洛伐克

| 此條目需要補充更多來源。 (2021年11月11日) |

| 捷克斯洛伐克 Československo Česko‑Slovensko | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918-1939 1945-1992 1939-1945: 流亡政府 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 首都 | 布拉格 50°05′N 14°25′E / 50.083°N 14.417°E座標:50°05′N 14°25′E / 50.083°N 14.417°E | ||||||||||||||||||||

| 常用語言 | 捷克語 · 斯洛伐克語 · 德語 · 波蘭語 · 匈牙利語 · 意第緒語 · 盧森尼亞語 | ||||||||||||||||||||

| 政府 | 第一共和國 (1918-1938) 第二共和國 (1938-1939) 第三共和國 (1945-1948) 社會主義共和國 (1948-1990) 聯邦共和國 (1990-1992) | ||||||||||||||||||||

| 總統 | |||||||||||||||||||||

• 1918-1935 | 托馬斯·馬薩里克 | ||||||||||||||||||||

• 1935-1938 · 1945-1948 | 愛德華·貝奈斯 | ||||||||||||||||||||

• 1938-1939 | 埃米爾·哈查 | ||||||||||||||||||||

• 1948-1953 | 克萊門特·哥特瓦爾德 | ||||||||||||||||||||

• 1953-1957 | 安托寧·薩波托斯基 | ||||||||||||||||||||

• 1957-1968 | 安東寧·諾沃提尼 | ||||||||||||||||||||

• 1968-1975 | 盧德維克·斯沃博達 | ||||||||||||||||||||

• 1976-1989 | 古斯塔夫·胡薩克 | ||||||||||||||||||||

• 1989-1992 | 瓦茨拉夫·哈維爾 | ||||||||||||||||||||

| 總書記/第一書記 | |||||||||||||||||||||

• 1948–1953 | 克萊門特·哥特瓦爾德 | ||||||||||||||||||||

• 1953–1968 | 安東寧·諾沃提尼 | ||||||||||||||||||||

• 1968–1969 | 亞歷山大·杜布切克 | ||||||||||||||||||||

• 1969–1987 | 古斯塔夫·胡薩克 | ||||||||||||||||||||

• 1987–1989 | 米洛什·雅克什 | ||||||||||||||||||||

| 總理 | |||||||||||||||||||||

• 1918-1919 (首任) | 卡雷爾·克拉馬日 | ||||||||||||||||||||

• 1992 (末任) | 揚·斯特拉斯基 | ||||||||||||||||||||

| 立法機構 | 聯邦議會 (1969年-1992年) | ||||||||||||||||||||

• 上議院 | 民族院 | ||||||||||||||||||||

• 下議院 | 人民院 | ||||||||||||||||||||

| 歷史時期 | 20世紀 | ||||||||||||||||||||

• 獨立 | 1918年10月28日 | ||||||||||||||||||||

• 德占捷克 | 1939年 | ||||||||||||||||||||

• 解放 | 1945年5月9日 | ||||||||||||||||||||

• 二月事變 | 1948年2月25日 | ||||||||||||||||||||

• 天鵝絨革命 | 1989年11月至12月 | ||||||||||||||||||||

• 分裂 | 1992年12月31日 | ||||||||||||||||||||

| 面積 | |||||||||||||||||||||

| 1921 | 140,446平方公里 | ||||||||||||||||||||

| 1992 | 127,900平方公里 | ||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||

• 1921 | 13,607,385 | ||||||||||||||||||||

• 1992 | 15,600,000 | ||||||||||||||||||||

| 貨幣 | 捷克斯洛伐克克朗 | ||||||||||||||||||||

| 電話區號 | +42 | ||||||||||||||||||||

| 網際網路頂級域 | .cs | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 今屬於 | ∟ | ||||||||||||||||||||

捷克斯洛伐克(捷克語/斯洛伐克語:Československo,Česko-Slovensko[1][2]),舊譯捷克斯拉夫[3],中文簡稱捷斯,是一個存在於1918年至1992年的中東歐國家[4],採取民主共和制度,被德國、波蘭、奧地利、匈牙利、羅馬尼亞所包圍,在經濟和對外政策上由捷克為主導、斯洛伐克為輔助,而兩國在政治和對內文化上則完全平等[5]。

1918年,由奧匈帝國解體,捷克是從奧地利獨立出來的,而斯洛伐克是從匈牙利獨立出來的[6],兩國因為民族、語言和風俗文化均極度相近而合併為一個國家。捷克斯洛伐克中的捷克地區由於繼承了奧匈大部份的工業設備[7],所以其經濟能力在新生的小國中異常強大,加上還有蘇台德地區防禦工事、中東歐最高的識字率而讓其成為一個中等強國。捷斯在一戰結束後、二戰開始前的那一段時間裏,曾短暫躋身為世界第七大工業國,前六名為美、德、蘇、英、法、意,捷斯的工業排名比當時的日本、波蘭、比利時、加拿大、瑞士等大部份工業國家還要高[8]。

1939年的在第二次世界大戰期間,捷克斯洛伐克大部份地區被納粹德國佔領,在工業核心區域成立了波希米亞和摩拉維亞保護國及斯洛伐克共和國兩個傀儡國。因為捷斯的捷克地區工業基礎雄厚,所以既使亡國了也能作為納粹德國境內的工業區而繼續發揮作用[9]。

在1948年,蘇聯和美國打敗了納粹德國並分區佔領了捷克斯洛伐克全境,捷克斯洛伐克共產黨在蘇共扶持下發動了一場名為「二月事件」的政變,隨即就進行全國大選。捷共輕鬆當選為執政黨,它掌權後,它的外交政策開始以蘇聯馬首是瞻,將捷斯改造為一個社會主義國家[10][11]。1955年捷斯加入《華約》,並與所有的東歐所有共產主義國家結成軍事同盟[12]。1960年,捷斯把國名也改成了社會主義國家的模式,即捷克斯洛伐克社會主義共和國[13]。

到了1989年,全東歐各地都開始了民主化革命,而發生在捷克斯洛伐克這個國家的革命叫作「天鵝絨革命」。一年後的1990年,捷斯廢除社會主義體制,並改名為捷克和斯洛伐克聯邦共和國。1991年,受蘇聯解體的影響,捷克和斯洛伐克著兩塊地區也出現了分裂傾向。1992年,捷斯以和平不流血的方式順利完成了國家分裂,兩塊地區分別獨立成捷克共和國和斯洛伐克共和國,史稱「天鵝絨分離」[14]。但這場分裂並未破壞捷克和斯洛伐克之間的友誼,捷斯兩國至今關係良好,無論在政府還是在民間都對彼此有極高的好感度[15][16]。

名稱[編輯]

捷克斯洛伐克在一戰結束至蘇東劇變期間經歷了數次政權更迭[17],使用過的名稱有:

- 1918~1938年:捷克斯洛伐克共和國(簡稱ČSR,第一共和國)或捷克斯洛伐克,在1920年正式命名之前,也稱為捷克斯洛伐克或捷克斯洛伐克國家。

- 1938~1939年:捷克-斯洛伐克共和國(第二共和國),或捷克-斯洛伐克。

- 1945~1960年:捷克斯洛伐克共和國 (簡稱ČSR,第三共和國),或捷克斯洛伐克。

- 1960~1990年:捷克斯洛伐克社會主義共和國(簡稱ČSSR),或捷克斯洛伐克。

- 1990~1992年:捷克和斯洛伐克聯邦共和國 (簡稱ČSFR),或捷克斯洛伐克。

歷史[編輯]

捷克斯洛伐克地區位於歐洲的中心,在其獨立之前受哈布斯堡王朝建立的奧地利帝國統治達300年之久,1867年奧地利帝國改組成奧匈帝國,捷克和斯洛伐克地區分別劃歸奧地利和匈牙利。1918年第一次世界大戰結束後,奧匈帝國兵敗解體,波希米亞、摩拉維亞及斯洛伐克等地區組成一個獨立的國家,名為捷克斯洛伐克共和國。國家獨立後,捷克斯洛伐克的經濟發展迅速,到第二次世界大戰前,曾在世界上十大工業化國家中排名第七(僅次於美、蘇、德、英、法、義,高於日、波、土、西)。

1938年,英法等國與納粹德國和義大利王國簽定慕尼黑協定,在沒有捷克斯洛伐克代表參加的情況下決定將其西部領土蘇台德區割讓給德國。1939年3月,納粹德國以接收蘇台德區為由,出兵將整個捷克斯洛伐克吞併,德國在捷克成立波希米亞和摩拉維亞保護國,斯洛伐克則成立受德國保護的斯洛伐克共和國。[18]斯洛伐克的部分地區割讓給德國的盟友匈牙利王國。

1945年,蘇聯向東歐反攻,依波茨坦協定捷克斯洛伐克除了布拉格以西被美軍佔領外,包含首都布拉格皆被蘇聯紅軍攻佔,捷克和斯洛伐克再度合併,割讓德國與匈牙利的領土重新劃歸捷克斯洛伐克,但外喀爾巴阡州則割讓給蘇聯的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國。因為美國佔領了捷斯中的捷克部份,所以二戰後的捷斯曾一度恢復為現代化的民主國家[14]。

1946年5月,捷克斯洛伐克在美、蘇軍隊撤走後舉行名副其實自由選舉,共產黨贏得最多選票-38.6%,儘管共產黨是最大黨但是支持的人卻只佔少數,但是反對共產黨的各個政黨彼此間也有所分歧;次年,斯洛伐克的自治仍未解決,經濟困難有增無解卻又在史達林的壓力下拒絕美援,這使共產黨政府大失民心不得同意在1948年5月重新舉行選舉。不過在當年2月,聯合政府的一些他黨籍的部長提出辭呈,抗議共產黨擴大警察控制而採取的措施,這進而引起政治危機,共產黨組織群眾遊行來支持其訴求;這時外交部長被發現橫屍人行道上,多數人認為他是被政府派人謀殺,這等於共產黨在發動政變,他們完全地控制該次選舉,儘管總理未被替換但是政府已經完全被共產黨所掌握。[19]但在1948年二月事件發生後,成為親蘇聯的社會主義國家。並加入蘇聯提倡建立的華沙條約組織和經濟互助委員會。1960年,捷克斯洛伐克共和國改名為捷克斯洛伐克社會主義共和國。

1968年,當時捷克斯洛伐克共產黨第一書記杜布切克發動了「布拉格之春」的經濟和政治改革運動,為蘇聯所不容,蘇聯入侵捷克斯洛伐克平亂,布拉格之春改革運動戛然而止,捷共第一書記杜布切克被挾持至莫斯科,蘇聯的行為受到世界各國的廣泛批評。

1989年11月,捷克斯洛伐克成功發起天鵝絨革命後,結束了共產黨的一黨專政,1990年,國名改為捷克和斯洛伐克聯邦共和國。不過,由於民主化革命後的經濟改革中,捷、斯兩方的經濟差距日益拉大,原本隱藏的民族矛盾也因為民主化而開始浮出水面。1992年,捷克和斯洛伐克分道揚鑣,經過議會表決,於1993年1月1日宣布正式解體為捷克共和國和斯洛伐克共和國兩個國家,史稱天鵝絨分離。

共產黨領導人[編輯]

從1921年至1945年捷克斯洛伐克共產黨最高領導人的稱號為總書記(Generální Tajemník),從1945年至1953年稱主席(Předseda),從1953年至1971年稱第一書記(První Tajemník),從1971年至1989年又稱總書記。

| # | 姓名 | 肖像 | 任期始於 | 任期終於 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 克萊門特·哥特瓦爾德 |

|

1945年4月 | 1953年3月14日 |

| 2 | 安東寧·諾沃提尼 |

|

1953年3月14日 | 1968年1月5日 |

| 3 | 亞歷山大·杜布切克 |

|

1968年1月5日 | 1969年4月17日 |

| 4 | 古斯塔夫·胡薩克 |

|

1969年4月17日 | 1987年12月17日 |

| 5 | 米洛什·雅克什 | 1987年12月17日 | 1989年11月24日 | |

| 6 | 卡雷爾·烏爾班內克 |

|

1989年11月24日 | 1989年12月20日 |

| — | 拉吉斯拉夫·阿達麥茨 |

|

1989年12月20日 | 1990年6月 |

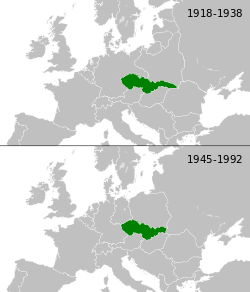

領土變遷[編輯]

|

|

|

|

| 捷克斯洛伐克共和國(1919-1938) | 捷克斯洛伐克共和國(1938-1939) | 捷克斯洛伐克共和國(1945-1960)和 捷克斯洛伐克社會主義共和國(1960-1990) |

捷克斯洛伐克聯邦共和國(1992-1993) |

政權更迭[編輯]

| 政權 | 存續日期 | 政治體制 | 國徽 |

|---|---|---|---|

| 1919年–1938年 | 單一制 共和立憲制 議會共和制 |

| |

| 1945年–1948年 | 單一制 共和立憲制 議會共和制 |

| |

| 1948年–1960年 | 單一制 社會主義共和制 一黨專政 |

| |

| 1960年–1968年 | 單一制 社會主義共和制 一黨專政 |

| |

| 1968年–1989年 | 聯邦制 社會主義共和制 一黨專政 |

| |

| 1989年–1992年 | 聯邦制 議會制 共和制 地方分權 |

|

經濟[編輯]

捷克斯洛伐克獨立後,它的人口超過1350萬。它繼承了奧匈帝國70%至80%的工業,包括瓷器和玻璃工業以及煉糖廠;超過40%的酒廠和啤酒廠;生產軍備、機車、汽車和機械的比爾森(Plzeň)的斯柯達工廠;以及波西米亞北部的化學工業。19世紀末在斯洛伐克發展起來的所有匈牙利工業中的17%也落入了共和國。捷克斯洛伐克在戰間期世界上10個工業化程度最高的國家之一。

捷克地區比斯洛伐克地區的工業化程度高得多。在波希米亞、摩拉維亞和西里西亞,有39%的人口從事工業,31%從事農業和林業。大多數輕工業和重工業都位於蘇台德地區,由德國人擁有,並由德國人擁有的銀行控制。捷克人只控制了所有工業的20-30%。在斯洛伐克,17.1%的人口從事工業,60.4%從事農業和林業。喀爾巴阡山脈的魯西尼亞基本上沒有工業。

農業方面,捷克斯洛伐克獨立後不久就推出一項改革計劃,旨在糾正土地的不平等分配。當時,三分之一的農業用地和森林屬於少數貴族地主--主要是德國人(或日耳曼化的捷克人--如金斯基、切爾寧或考尼茨)和匈牙利人--以及羅馬天主教教會。一半的土地面積在20,000平方米以下。

1919年4月的《土地法》要求徵用所有超過1.5平方公里的可耕地或2.5平方公里的一般土地(5平方公里是絕對的最大值)。再分配工作將逐步進行;在此期間,地主將繼續擁有土地,並提供補償。

現今捷克和斯洛伐克的比較[編輯]

| 捷克共和國 | 斯洛伐克共和國 | |

|---|---|---|

| 國旗和國徽 |

|

|

| 人口 | 10,649,800 | 5,450,421 |

| 面積 | 78,866 km2 (30,450 sq mi) | 49,037 km2 (18,933 sq mi) |

| 人口密度 | 134/km2 (347.1/sq mi) | 111/km2 (287.5/sq mi) |

| 政體 | 單一制議會制立憲共和國 | 單一制議會制立憲共和國 |

| 首都 |

| |

| 最大城市 | ||

| 官方語言 | 捷克語 | 斯洛伐克語 |

| 開國領袖 | 波希米亞公爵 (867-889,傳統上) | 普里比納,下潘諾尼亞公爵 (846-861,傳統上) |

| 現任國家元首 | 總統 彼得·帕維爾 (無黨籍;2023年至今) | 總統 蘇珊娜·恰普托娃 (進步斯洛伐克;2019年至今) |

| 現任政府首腦 | 總理 彼得·費亞拉 (公民民主黨;2021年至今) | 總理 羅伯特·菲佐 (方向—社會民主黨;2023年至今) |

| 議會 | 捷克國會 (捷克參議院、捷克眾議院) | 國民議會 |

| 主要宗教 | 44.7% 未申報的 34.8% 無神論 10.5% 羅馬天主教 6.8% 有精神信仰但無宗教信仰 1% 新教 |

62.0% 羅馬天主教 13.4% 無神論 10.6% 未申報 5.9% 新教路德宗 3.8% 東儀天主教 |

| 族裔群體 | 64.3% 捷克人 25.3% 未指明的 5.0% 摩拉維亞人 3.0% 其他的 1.4% 斯洛伐克人 |

80.7% 斯洛伐克人 8.5% 匈牙利人 7.2% 未指明的 2.0% 斯洛伐克羅姆人 0.6% 捷克人 |

| 國內生產總值 | $261.732 十億 $24,569 國內生產總值 (國際匯率) |

$111.874 十億 $20,495 國內生產總值 (國際匯率) |

| 國內生產總值 (購買力平價) | $432.346 十億 $40,586 國內生產總值 (國際匯率) |

$209.186 十億 $38,321 國內生產總值 (國際匯率) |

| 貨幣 | 捷克克朗 (Kč) – CZK | 歐元 (€) – EUR |

| 人類發展指數 | 0.891 (very high) - 2017 | 0.857 (very high) - 2017 |

| 僑民 | ~150,000 斯洛伐克人在捷克 | ~37,000 捷克人在斯洛伐克 |

政府領袖[編輯]

備註 [編輯]

參考文獻[編輯]

- ^ THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS.. [12 April 2011]. (原始內容存檔於20 May 2011).

- ^ 捷克語發音:[ˈtʃɛskoslovɛnsko], 斯洛伐克語發音:[ˈtʂeskɔslɔʋenskɔ].

- ^ 中國文化大學、國科會. 捷克斯拉夫. 中華百科全書. [2018-09-09]. (原始內容存檔於2021-04-16).

- ^ Milestones: 1961–1968 – Office of the Historian. history.state.gov. [27 January 2021]. (原始內容存檔於2022-02-19).

- ^ Např. Národní listy takto nadepisovaly sekci článků s politickým přehledem z Československa.

- ^ 美國阿肯色中央大學的研究資料《16. Czechoslovakia (1918–1992)》. uca.edu. [27 January 2021]. (原始內容存檔於2023-01-07).

- ^ PRECLÍK, Vratislav. Masaryk a legie (Masaryk and legions), váz. kniha, 219 str., vydalo nakladatelství Paris Karviná, Žižkova 2379 (734 01 Karviná) ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím (Masaryk Democratic Movement, Prague), 2019, ISBN 978-80-87173-47-3, pp. 8 – 52, 57 – 120, 124 – 128, 140 – 148, 184 – 190

- ^ 紀錄影片《捷克斯洛伐克的誕生》,原標題:Czechs Celebrate Republic's Birth, 1933/11/06 (1933). Universal Newsreel. 1933 [22 February 2012]. (原始內容存檔於7 April 2014).

- ^ Nazi Conspiracy & Aggression Volume I Chapter XIII Germanization & Spoliation Czechoslovakia. [27 September 2015]. (原始內容存檔於28 September 2015).

- ^ Z. A. B. Zeman, The Masaryks: The Making of Czechoslovakia (1976)

- ^ Philip Windsor and Adam Roberts, Czechoslovakia 1968: Reform, Repression and Resistance (London: Chatto & Windus, 1969), pp. 97–143.

- ^ Fenwick, Charles G. Recognition of the Czechoslovak Nation. The American Political Science Review. 1918, 12 (4): 715–718 [2023-10-17]. ISSN 0003-0554. JSTOR 1945847. S2CID 146969818. doi:10.2307/1945847. (原始內容存檔於2023-10-10).

- ^ John Lewis Gaddis, The Cold War: A New History (New York: The Penguin Press), 150.

- ^ 14.0 14.1 A Brief History of the Czech Republic – Live & Study – Czech Universities. czechuniversities.com. [27 January 2021]. (原始內容存檔於2023-05-05).

- ^ office, Kafkadesk Prague. Why did Czechoslovakia break up? - Kafkadesk. kafkadesk.org. 2018-10-30 [2021-09-28]. (原始內容存檔於2022-02-10) (英國英語).

- ^ Engelberg, Stephen. Czechoslovakia Breaks in Two, To Wide Regret. The New York Times. 1993-01-01 [2021-09-28]. ISSN 0362-4331. (原始內容存檔於2021-09-30) (美國英語).

- ^ [1] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)捷克語字典的解釋:česko-slovenský príd. český a slovenský alebo slovenský a český; k názvu bývalého štátu Česko-Slovensko: česko-slovenské hranice; bývalí česko-slovenskí štátni občania; česko-slovenské vzťahy; dvojjazyčný česko-slovenský slovník。意為捷克斯洛伐克的官方國名有很多個,直到捷克斯洛伐克解體都沒有一個統一的答案。

- ^ Ian Kershew著、林華譯. 地獄之行:1914-1949. 中信出版集團. 2018年12月: 359、360. ISBN 978-7-5086-8300-3.

- ^ Ian Kershew著、林華譯. 地獄之行:1914-1949. 中信出版集團. 2018年12月: 538、539. ISBN 978-7-5086-8300-3.

參見[編輯]

- 捷克斯洛伐克共和國

- 捷克斯洛伐克社會主義共和國

- 捷克斯洛伐克聯邦共和國

- 捷克斯洛伐克流亡政府

- 捷克社會主義共和國

- 斯洛伐克社會主義共和國

- 捷克共和國

- 波希米亞

- 摩拉維亞

- 斯洛伐克

- 斯洛伐克國

- 波西米亞和摩拉維亞保護國

- 天鵝絨分離

| 捷克斯洛伐克國家歷史年表 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年前 | 1918年–1938年 | 1938年–1945年 | 1945年–1948年 | 1948年–1989年 | 1989年–1992年 | 1993年– | ||||

| 波希米亞 摩拉維亞 捷克西里西亞 |

奧地利 帝國 |

第一共和國a | 蘇台德地區b | 第三共和國 | 捷克斯洛伐克共和國e 1948–1960 |

捷克斯洛伐克社會主義共和國f 1960–1990 |

捷克和斯洛伐克 聯邦共和國 1990–1992 |

捷克 共和國 | ||

| 捷克斯洛伐克第二共和國 1938–1939 |

波希米亞和摩拉維亞 保護國 1939–1945 | |||||||||

| 斯洛伐克 | 匈牙利 王國 |

斯洛伐克共和國 1939–1945 |

斯洛伐克 共和國 | |||||||

| 南斯洛伐克及喀爾巴阡烏克蘭d | ||||||||||

| 喀爾巴阡羅塞尼亞 | 外喀爾巴阡州g 1944 / 1946–1991 |

外喀爾巴阡州h 1991– | ||||||||

| 奧匈帝國 | 捷克斯洛伐克流亡政府 | |||||||||

|

a 捷克斯洛伐克共和國;國界與政府由1920年憲法奠定。 |

e 捷克斯洛伐克共和國;二月事件後在五月九日憲法之下稱為「人民民主國家」(未更改國名)。 | |||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||