爱丁堡大学

| 爱丁堡大学 | |||

|---|---|---|---|

| The University of Edinburgh | |||

| |||

| Universitas Academica Edinburgensis(拉丁文) | |||

| 老校名 | 唐尼斯学院 詹姆斯国王学院 | ||

| 创办时间 | 1583年10月14日[1] | ||

| 学校类型 | 公立研究型大学 古典大学 | ||

| 捐贈基金 | £5.410 亿 (2022)[2] | ||

| 预算 | £12.620 亿 (2021–22)[2] | ||

| 校监 | 安妮长公主 | ||

| 校长 | 马斐森 | ||

| 行政人員 | 6,247 FTE[3] | ||

| 教师人數 | 4,832 FTE[3] | ||

| 学生人數 | 34,275 (2018/19)[4] | ||

| 本科生人數 | 22,750 (2018/19)[4] | ||

| 研究生人數 | 11,525 (2018/19)[4] | ||

| 校址 | 55°56′50.6″N 3°11′13.9″W / 55.947389°N 3.187194°W坐标:55°56′50.6″N 3°11′13.9″W / 55.947389°N 3.187194°W | ||

| 校區 | 市区,郊区 | ||

| 代表色 | 红 蓝[5] | ||

| 隶属 | 罗素大学集团 科英布拉集团 欧洲研究型大学联盟 欧洲首都大学联盟 欧洲大学协会 Universitas 21 Universities UK | ||

| 網站 | www | ||

| |||

爱丁堡大学(英語:The University of Edinburgh;低地蘇格蘭語:Varsity o Edinburgh;蘇格蘭蓋爾語:Oilthigh Dhùn Èideann;缩写:Edin.),坐落于苏格兰首府爱丁堡,是一所成立于1583年的公立研究型大学。[1] 爱丁堡大学是英语世界最古老的市立机构,现存第六古老的大学、苏格兰四所古典大学之一,其在欧洲启蒙时代具有相当重要的领导地位,使爱丁堡成为了当时的启蒙中心之一,享有「北方雅典」之盛名。[6][7][8]

爱丁堡大学在2021年英国政府的研究卓越框架(英語:Research Excellence Framework)中,其研究实力位居英国第4位,仅次于牛津大学、伦敦大学学院和剑桥大学。[9] 在2022年发布的QS世界大学排名和泰晤士高等教育世界大学排名中,爱丁堡大学分别位列世界第15和第29位。[10][11] 学校目前是众多知名学术组织的成员,包括罗素大学集团、欧洲研究型大学联盟、科英布拉集团和Universitas 21等,[12] 并拥有旗下爱丁堡大学出版社和负责颁发英国最古老的文学奖项詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖。爱丁堡大学与英国皇室保有良好关系,爱丁堡公爵菲利普亲王从1953到2010年担任校监,2011年至今则由安妮长公主继任。[13] 学校捐赠基金的数额为英国第三;每年的申请量超过75,000份,位列英国第二。[14]

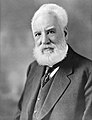

在四百多年的历史中,爱丁堡大学培养了众多对人类社会发展做出突出贡献的人物。其著名的毕业生包括:查尔斯·达尔文、詹姆斯·克拉克·麦克斯韦、大卫·休谟、托马斯·贝叶斯、托马斯·卡莱尔、沃尔特·司各特、亚历山大·贝尔、詹姆斯·赫顿、柯南·道尔、詹姆斯·莫理斯、杰弗里·辛顿和钟南山等。[15] 截止2020年10月,爱丁堡大学的校友和教职研究人员中诞生了19名诺贝尔奖得主(爱德华·阿普尔顿、亚历山大·弗莱明和温斯顿·丘吉尔3名行政人员未列入官方名单)、3名图灵奖得主、1名菲尔兹奖和阿贝尔奖得主、3名英国首相等若干国家或政府领导人。[16] 爱丁堡大学运动员在奥运会共获得10枚金牌。

爱丁堡大学的三名校友本杰明·拉什、詹姆斯·威尔逊和约翰·威瑟斯庞是《美国独立宣言》的签署人,被誉为美国开国元勋。至今仍有众多美国学生在爱丁堡大学求学,2019–20年其在校生中有1,525人来自美国,在英国仅次于圣安德鲁斯大学。[17] 自清末起,诸多爱丁堡大学毕业生参与到了中国的发展进程之中,如中国首位留学欧洲的博士黄宽,清末怪杰辜鸿铭,民国学者傅斯年、章士钊、杨昌济、储安平等人,“两弹一星”元勋程开甲和彭桓武等。2019–20年在爱丁堡大学求学的有中国大陆学生4,755人,香港学生360人,澳门学生40人,台湾学生115人。[17]

爱丁堡大学与一些知名大学有很深的历史渊源,其毕业生参与了哈佛大学[18]、普林斯顿大学[19][20]、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学[21][22]、达特茅斯学院[23]、威廉与玛丽学院[24]、麦吉尔大学[25][26]、伦敦大学学院和悉尼大学的建立和早期发展。

学校历史[编辑]

成立和早期发展[编辑]

爱丁堡大学的建立归功于奥克尼群岛首府柯克沃尔的聖馬格努斯大教堂的主教羅伯特·里德(Robert Reid),他在1558年去世后将其财产遗留下来作为大学最初的创建基金,並由愛丁堡市議會(Edinburgh Town Council)付諸實施,最終在多方努力下詹姆斯六世于1582年頒發了皇家憲章。[27][28][29] 1583年10月,在一名聖安德魯斯大學畢業生Robert Rollock管理授課下,大学正式成立。[1][30] 因為當時的大學都是由教宗詔書創立的,這便非同尋常。[31] 爱丁堡大学是當時蘇格蘭的第四所大學,而同期英格兰只有牛津剑桥兩所大学。大学最初名為唐尼斯学院(Tounis College),1617年经国王要求改名为詹姆斯國王學院(King James' College)。[32][33]

1688年,光荣革命迫使国王詹姆斯二世和七世退位。苏格兰议会就此通过了相关立法,旨在根除大学教职工中的詹姆斯党同情者。这导致校长亚历山大·门罗(Alexander Monro)和几位教授在1690年被政府访问后被解职。在访问委员会历经几月的讨论后,最终指派调查官之一吉尔伯特·鲁尔(Gilbert Rule)继任校长一职。

17-18世纪[编辑]

17世纪末和18世纪初在爱丁堡大学是一个充斥着学校和市议会相互权争的时期。市议会对学术人员的任命、课程安排和考试评定拥有最终权力,引发了大学管理层和教授们的不满。在大学方面一系列挑衅后,冲突最终爆发,导致市议会在1704年夺取或查封了大量的学校档案。双方关系屡遭挫折,在接下来的150年里的时间才逐渐得到修复。

1707年,学校成立了法学院,1708年成立了艺术学院。同年,威廉·卡斯塔斯(William Carstares)校长以莱顿大学和乌得勒支大学的荷兰教授体系为例引进了专家教授体系,以取代一位教授需牧养一群学生通过整个四年的学习的苏格兰制度。1726年,爱丁堡大学又以莱顿大学为模型成立了英国首个医学院,其中六位教授中的四位都在莱顿受过训练。爱丁堡大学医学系接下几十年内迅速发展成了全欧洲的医学中心,是造就学校早期声誉的主要功臣。1762年,休·布莱尔(Hugh Blair)牧师被国王乔治三世任命为首任修辞学和美文学钦定教授。此举正式将文学整合为一门专业学科,标志着英国文学系的建立,使爱丁堡成为英国最古老的文学教育中心。

1745年9月中旬,查尔斯·爱德华·斯图亚特的军队进入爱丁堡,占领该市直到11月初。大学的工作人员、学生和一些校友代表汉诺威王朝政府成立了一个连来保卫这座城市。在詹姆斯党占领期间,正常的大学生活被暂停。学校参议委员会(Senatus Academicus)的会议记录没有记录1745年6月18日至1746年12月12日期间的任何会议,也没有记录1746年的毕业典礼。

在18世纪,苏格兰启蒙运动代表了苏格兰知识分子的黄金时代,而其中心正是爱丁堡大学。[34] 以推理和理性作为标榜,科学、医学、数学、农业、道德哲学、文学批评、历史和政治经济学都在这个时代飞速发展。教授约瑟夫·布拉克在这段时期发现了二氧化碳,而他的助手丹尼尔·卢瑟福最早分离出了氮元素。这个学术圈子还包括社会学先驱亚当·福格森、牛顿好友科林·麦克劳林、詹姆斯·赫顿,地质学的创始人、和《人性论》作者大卫·休谟。亚当·斯密在大学里阐述着他关于政治经济学的书,《道德情操论》和《国富论》,这些作品很快被翻译并在欧洲广泛流行,对欧陆学界,尤其是康德一派的德国哲学家产生了深刻影响。[35] 1783年,爱丁堡大学教授们牵头成立了苏格兰国家科学院爱丁堡皇家学会,目标比肩成立于英格兰的皇家学会。到18世纪末,爱丁堡大学被认为是整个欧洲和英语世界最杰出的大学之一。[36] 本杰明·富兰克林曾盛赞:“爱丁堡大学拥有许多真正的伟人和从事各种知识研究的教授,这在以往的任何时代、任何国家都从未有过”。[37] 托马斯·杰斐逊在1789年写给道德哲学教授杜格尔德·斯图尔特的信中说:“就研究科学而言,世界上没有地方可与爱丁堡大学相较高下”。[38]

在之后的发展过程中,爱丁堡大学的建筑分布整个爱丁堡市区,包含了各种时期的建筑风格。在1789年旧学院(当时称新学院)兴建之前,学校并没有专属的校园。如今旧学院仍然屹立于爱丁堡老城的南桥街(South Bridge)和钱伯斯街(Chambers Street)交汇处,现为法学院主楼,其设计者为羅伯特·亞當。[39]

19世纪[编辑]

1834年,苏格兰教会内的福音派首次在总会(General Assembly)内获得了多数席位,开始了教会温和派与福音派之间的长期纷争。1843年,由于不满长老教会自苏格兰启蒙运动以来逐渐趋向世俗化,当时的神学系教授大卫·威尔什(David Welsh)带上超过450名福音派牧师向苏格兰教会辞职,成立了苏格兰自由教会,并推选同样为神学系教授的查麦士牧师(Rev. Thomas Chalmers)为首任自由教会长老。大分裂3年后,自由教会创立了新学院作为新的神职人员训练基地,建筑以1840年代在土丘上一所公共教堂的基础上扩建而立。[40]

医学在19世纪的爱丁堡继续大放异彩:詹姆斯·杨·辛普森在这期间发现了氯仿麻醉;亚历山大·伍德发明了皮下注射器,随即詹姆斯·布伦德尔发明了静脉注射,进行了首次人血输血;罗伯特·李斯顿和约瑟夫·李斯特则分别对手术的规范性和消毒做出了开创性工作,两人将术后死亡率自45%下降到15%。格里夫氏症(Grave's Disease)、威尔森氏症(Wilson's Disease)、爱迪生氏病(Addison's Disease)、貝爾氏麻痹症(Bell's Palsy)、霍奇金淋巴瘤(Hodgkin's Lymphoma)等至少15种病症在这段时间以教授或校友命名。医学院直到世纪末都将维持其作为世界医学中心的地位。

经过市议会275年的治理,1858年的《苏格兰大学法案》终于赋予了大学对自身事务的完全权力。该法案建立了包括大学法院和总理事会在内的管理机构,并重新定义了校监(Chancellor),荣誉校长(Rector)和校长(Principal)等主要官员的角色。

1869年,在索菲亚·杰克斯-布莱克(Sophia Jex-Blake)的带领下,一群被称为“爱丁堡七人组”(Edinburgh Seven)的年轻女学生被医学院录取,成为了英国第一批进入大学学位课程的女性。尽管学校阻止他们毕业和获得医生资格,但她们的抗议呼声为她们在全国赢得了许多支持者,包括查尔斯·达尔文。她们的努力,将妇女接受高等教育的权利问题提上了国家政治议程,最终导致下议院通过《1889年允许妇女在所有苏格兰大学》法案。爱丁堡大学于1893年正式接受女性攻读医学专业。

到19世纪末期,旧学院已经无法容纳众多的学生,羅伯特·羅安德·安德森(Robert Rowand Anderson)于1875年受聘设计了医学院大楼(现为老医学院),位于布里斯托广场(Bristo Square)。[41] 1897年,麦克尤恩厅(McEwan Hall)建立,成为大学重要的典礼举办大厅,包括学生的毕业典礼。[42] 爱丁堡大学学生会(Edinburgh University Students' Association)创建于1884年,[43] 1889移入Teviot Row House中,是世界上最古老的学联大楼。[44]

20世纪-至今[编辑]

第一次世界大战期间,学校的科学和医学大楼年久失修,已经很大程度无法承担教学任务。战争结束后学生涌入更加剧了这种情况。1919年,爱丁堡大学购买了该市南部的West Mains Farm,用于开发专门从事科学的新卫星校园。1920年7月6日,英王乔治五世为化学系的第一座新建筑(现称为约瑟夫·布拉克楼)奠基。校园被命名为King's Buildings以纪念乔治五世。

1929年10月,苏格兰长老教会和苏格兰自由教会重新合并,并根据《1932年苏格兰大学法案》,新学院于1935年正式并入神学系。

第二次世界大战期间,爱丁堡大学为波兰共和国军的医师和难民成立了波兰医学院(Polish School of Medicine)。至1949年关闭,该院系总共有246位学生毕业,许多医生回国后前往大学任教。

1951年,成立于1823年的皇家(迪克)兽医学院(Royal (Dick) School of Veterinary Studies)成为了爱丁堡大学的一部分。[45] 1952年,在时任校长爱德华·阿普尔顿的领导下,学校进行了乔治广场的大规模改造,主要工程包括休谟楼(David Hume Tower),阿普尔顿楼(Appleton Tower)和具有粗野主义元素的主图书馆(Main Library),其380万藏量至今是欧洲第三大的学术图书馆系统。1998年,爱丁堡大学合并了创建于1848年的莫雷教育学院(Moray House School of Education)。[46]

2002年12月发生的爱丁堡牛门大火烧毁了许多大学建筑,包括South Bridge 80号信息学院约3,000平方米的大楼。同时烧毁的还有人工智能图书馆。馆内保留着学校自1960年代以来人工智能研究的全部第一手资料。爱丁堡大学作为世上首个建立人工智能系的大学和逻辑编程的发源地,大火造成了无法估量的历史价值损失。[47]2008年,布里斯托广场的信息学论坛(Informatics Forum)建成,信息学院正式搬到新址。

2011年,成立于1760年的爱丁堡艺术学院并入爱丁堡大学,与原有的艺术、文化和环境学院组成新的爱丁堡艺术学院(Edinburgh College of Art)。[48][49] 2014年,浙江大学爱丁堡大学联合学院(Zhejiang University-University of Edinburgh Institute)成立。学院坐落在浙江大学海宁国际校区,于2016年8月开始正式招生,提供生物医学本科学位,学生毕业后可获得两所大学的文凭。[50]2021年,学校宣布花费1.2亿英镑修复爱丁堡皇家医院位于Lauriston的旧址,用于新创立的爱丁堡未来研究院(Edinburgh Futures Institute),预计于2023年完工,毕时将开始提供“跨学科未来研究”本科和研究生学位。

校区[编辑]

爱丁堡大学有5个校区,分布在爱丁堡市区和近郊。[51]

- 中央校区(Central Area)

- 旧学院(Old College):位于南桥街(South Bridge)和钱伯斯街(Chambers Street)交接处,法学院、行政部和塔尔博特·莱斯画廊(Talbot Rice Gallery)位于此。

- 新学院(New College):坐落于土丘(The Mound),为神学院所在地,其中一部分被苏格兰教会使用。

- 乔治广场(George Square):坐落在市中心南部,靠麦道斯(The Meadows)北部,是爱丁堡大学年代最久远的校区。主要包括艺术、人文与社会科学学院和信息学院(靠南),阿普尔顿楼(Appleton Tower)和主图书馆也位于此。

- 布里斯托广场(Bristo Square):位于乔治四世桥和乔治广场中间,是学联Teviot Row House、波特罗学生中心(Potterrow)、麦克尤恩厅、里德音乐厅(Reid Concert Hall)、圣塞西莉亚音乐厅和博物馆(St Cecillia's Concert Hall and Museum)、健康中心(Wellbeing Centre)、信息学院(靠北)、杜格尔德·斯图尔特楼(Dugald Stewart Building)和老医学院所在地(Old Medical School)。布里斯托广场是爱丁堡大学中央校区的最集中地。

- Holyrood campus:在荷里路德宫、亚瑟王座和苏格兰议会大楼附近,是莫雷教育与体育学院所在地。其中老莫雷庄园(Old Moray House)是奥利弗·克伦威尔1649到1650年在苏格兰征战时的居住地,为学校留存下的最古老建筑。

- Lauriston campus:位于劳瑞斯顿(Lauriston),是爱丁堡艺术学院和爱丁堡未来研究院(Edinburgh Futures Institute)所在地。

- Pollock Halls of Residence:东临荷里路德公园,主要为第一年的本科生和研究生提供住宿,主要提供半膳服务。

- Easter Bush:位于爱丁堡市南部郊区,皇家(迪克)兽医学院、英国国家超级计算中心计算设施(Edinburgh Parallel Computing Centre)和罗斯林研究所坐落于此。[53][54]

- BioQuarter:坐落于市区东南部,是爱丁堡大学主要的医学和生物教研设施,包括爱丁堡皇家医院、医学院、女王医学研究所(Queen's Medical Research Institute)、安妮·罗琳神经学诊所(Anne Rowling Neurological Clinic)、MRC再生医学中心(MRC Centre of Regenerative Medicine)等实验室和大量生物企业。该区域是英国第二大的生物园区。

- Western General:靠近爱丁堡西部总医院(Western General Hospital)、主要包括爱丁堡生物研究设施(Biomedical Research Facility)、爱丁堡临床研究设施(Edinburgh Clinical Research Facility)、MRC人类基因中心(MRC Centre of Human Genetics)、爱丁堡癌症研究中心(Edinburgh Cancer Research Centre)等。

-

旧学院(1789)

-

新学院(1846)

-

麦克尤恩厅(1897)

-

Teviot Row House(1898)

-

Salisbury Green(1780)

-

圣伦纳德厅(1869)

-

Abden House(1855)

-

老医学院;医学院和历史、古典与考古学院(1876)

-

爱丁堡皇家医院旧址(1879),现Edinburgh Futures Institute(修复中)

-

爱丁堡皇家天文台,Department of Physics and Astronomy(1896)

-

Fire Brigade Station,爱丁堡艺术学院(1898)

-

High School Yard, Department of Archeology(1777)

-

Minto House, Department of Architecture(1878)

-

Milne's Court(1690)

-

Old Moray House(1610),克伦威尔故居

学校机构[编辑]

爱丁堡大学分为三大学院(College):艺术、人文与社会科学学院(College of Arts, Humanities & Social Sciences),医学与兽医学院(College of Medicine & Veterinary Medicine),科学与工程学院(College of Science & Engineering)。三大学院下共设21个小学院(School)。

艺术、人文与社会科学学院[编辑]

艺术、人文与社会科学学院位于乔治广场,是爱丁堡大学规模最大、研究领域最广的学院。它悠久历史、崇高声誉和光荣传统在四百多年的历史中吸引了国内外众多优秀的学生和学者。其下属的12个小学院分别为:

- 商学院(Business School)[55]:获得商学院三重认证。

- 神学院(School of Divinity)[56]

- 经济学院(School of Economics)[57]

- 爱丁堡艺术学院(Edinburgh College of Art)

- 莫雷教育与体育学院(Moray House School of Education and Sport)[58]

- 社会健康科学学院(School of Health in Social Science)[59]

- 历史、古典与考古学院(School of History, Classics and Archaeology)

- 爱丁堡法学院(Edinburgh Law School)

- 文学、语言与文化学院(School of Literatures, Languages and Cultures)[60]

- 哲学、心理学与语言科学学院(School of Philosophy, Psychology and Language Sciences)[61]

- 社会与政治科学学院(School of Social and Political Science)[62]

- 开放学习中心(Centre for Open Learning)[63]

医学与兽医学院[编辑]

- 爱丁堡医学院(Edinburgh Medical School):始建于1726年,是英语世界最古老的医学院,拥有7个英国医学研究委员会实验室。[64][65]

- 皇家(狄克)兽医学院(Royal (Dick) School of Veterinary Studies)[66]:由兽医学家威廉·狄克于1823年创立,1951年并入爱丁堡大学。1996年,兽医学院旗下罗斯林研究所培育出了世上第一只克隆哺乳动物多利。[67]

科学与工程学院[编辑]

科学与工程学院坐落在爱丁堡南部的King's Buildings校区。其下属7个小学院分别为:

- 生物科学学院(School of Biological Sciences)[68]

- 化学学院(School of Chemistry)[69]

- 工程学院(School of Engineering)[70]

- 地球科学学院(School of GeoSciences)[71]

- 資訊学院(School of Informatics)

- 数学学院(School of Mathematics)[72]

- 物理与天文学院(School of Physics and Astronomy)[73]

学术声誉[编辑]

综合排名[编辑]

| 发布年份 | QS | 泰晤士 | 软科 | USNEWS | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 世界 | 英国 | 世界 | 英国 | 世界 | 英国 | 世界 | 英国 | |

| 2023 | 15 | 5 | 29 | 5 | 34 | 6 | ||

| 2022 | 16 | 5 | 30 | 6 | 35 | 5 | 32 | 5 |

| 2021 | 18 | 5 | 30 | 6 | 38 | 6 | 32 | 5 |

| 2020 | 20 | 5 | 30 | 6 | 42 | 6 | 30 | 5 |

| 2019 | 20 | 5 | 30 | 6 | 31 | 5 | 28 | 5 |

| 2018 | 18 | 5 | 29 | 6 | 32 | 5 | 27 | 5 |

| 2017 | 23 | 5 | 27 | 6 | 32 | 5 | 30 | 5 |

| 2016 | 19 | 5 | 27 | 6 | 41 | 6 | 36 | 5 |

| 2015 | 21 | 6 | 24 | 6 | 47 | 6 | 37 | 5 |

| 2014 | 17 | 6 | 36 | 6 | 45 | 6 | 40 | 5 |

| 2013 | 17 | 5 | 39 | 7 | 51 | 6 | ||

| 2012 | 17 | 5 | 32 | 5 | 51 | 6 | ||

| 2011 | 21 | 5 | 36 | 5 | 53 | 6 | ||

| 2010 | 20 | 5 | 40 | 5 | 54 | 6 | ||

学科排名[编辑]

| 全球名次 | |

|---|---|

| ARWU主排名[74] | 35 |

| QS主排名[75] | 22 |

| 泰晤士主排名[76] | 29 |

| 美國新聞全球版[77] | 34 |

| 國內名次 | |

| ARWU主排名[74] | 5 |

| QS主排名[75] | 5 |

| 泰晤士主排名[76] | 5 |

| 美國新聞全球版[77] | 6 |

| 完全指南[78] | 12 |

| 衛報 [79] | 12 |

| 星期日泰晤士報[80] | 10 |

在2021年发布的完全大学指南(Complete University Guide)中,爱丁堡大学所提供的49门学科中有32门进入英国前10,其中亚洲研究、化学工程、教育学、地质学、语言学、机械工程、医学、音乐、护理学、物理与天文学、社会政策、神学与宗教研究和兽医学位列英国前5。[81]

在2023年QS学科排名中,爱丁堡大学的艺术与人文学科在全球排名第10,生命科学与医学第23,自然科学第36,社会科学与管理第50,工程与技术第59。[82]

在2021年THE的学科排名中,爱丁堡大学的艺术与人文学科位列全球第10,法学第15,心理学第16,临床与健康第21,计算机科学第22,教育学第28,生命科学第28,商业和经济学第43,社会科学第44,物理科学第45,工程与技术第86。[83]

根据CSRanking所统计的2011-2021年的发表情况,爱丁堡大学信息学院的计算机科学为英国第一,并且其在自然语言处理领域为全球最佳。[84]

在2022年,国际生本科录取率最低的专业是医学,仅有5%。紧随其后的是护理学(6%)、商学(11%)、哲學、政治學及經濟學(12%)、社会学(13%)和信息学(计算机科学)(13%)。

国际合作[编辑]

爱丁堡大学在世界上近40个国家有约300个交换合作伙伴。[85]部分交换院校如下[86]:

- 亚太:复旦大学、香港大学、墨尔本大学、首尔国立大学、悉尼大学、新加坡国立大学、南洋理工大学

- 欧洲:阿姆斯特丹大学、哥本哈根大学、赫尔辛基大学、隆德大学、巴黎政治大学、都柏林大学、乌普萨拉大学

- 拉美:墨西哥国立自治大学、智利天主教大学、圣保罗大学

- 北美:波士顿学院、哥伦比亚大学、加州大学、加州理工学院、芝加哥大学、康奈尔大学、乔治城大学、麦吉尔大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、宾夕法尼亚大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、 多伦多大学、弗吉尼亚大学、圣路易斯华盛顿大学

知名人物[编辑]

- 爱丁堡大学著名校友

知名教员[编辑]

著名教员包括物理学家马克斯·玻恩、化学家约瑟夫·布拉克、数学家迈克尔·阿蒂亚、计算机学家罗宾·米尔纳、天文学家约瑟琳·贝尔·伯奈尔、生物学家康拉德·哈尔·沃丁顿、地质学家亚瑟·霍尔姆斯、作曲家卡尔·奥尔夫、经济学家亚当·斯密、哲学家厄內斯特·蓋爾納、考古学家戈登·柴尔德等。

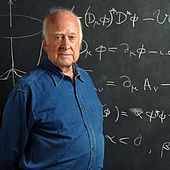

部分现著名教员包括彼得·希格斯、爱德华·莫泽、法比奥拉·吉亞諾提、伊恩·威尔穆特、阿德里安·伯德、约翰·波尔、克里斯多福·畢曉普、菲利普·瓦德勒、约翰·皮科克、约翰·哈德曼·摩尔、大衛·布魯爾等。

参见[编辑]

參考資料[编辑]

- ^ 1.0 1.1 1.2 Opening of Edinburgh University, 1583. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-28).

- ^ 2.0 2.1 Annual Report and Accounts for the Year to 31 July 2020 (PDF). The University of Edinburgh. [19 February 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-20).

- ^ 3.0 3.1 Staff Headcount & Full Time Equivalent Statistics (FTE) as at September 2020. Human Resources, The University of Edinburgh. September 2020 [17 July 2021]. (原始内容存档于2018-12-25).

- ^ 4.0 4.1 4.2 Where do HE students study?. Higher Education Statistics Agency. [1 March 2020].

- ^ Edinburgh’s core colours. The University of Edinburgh. [17 June 2021].

- ^ 存档副本 (PDF). [2022-10-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-23).

- ^ Moss, Michael S. Reviewed Work: The University of Edinburgh: An Illustrated History by Robert D. Anderson, Michael Lynch, Nicholas Phillipson. The English Historical Review. June 2004, 119 (482): 810–811 [16 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-19).

- ^ Lowrey, John. From Caesarea to Athens: Greek Revival Edinburgh and the Question of Scottish Identity within the Unionist State. Journal of the Society of Architectural Historians. June 2001, 60 (2): 136–157 [25 August 2021]. doi:10.2307/991701. (原始内容存档于2021-06-03).

- ^ University Research Excellence Framework 2014 – the full rankings. The Guardian. [27 July 2021]. (原始内容存档于2018-06-12).

- ^ QS World University Rankings 2022. Quacquarelli Symonds Ltd. 8 June 2021 [1 September 2021]. (原始内容存档于2019-09-18).

- ^ THE World University Rankings 2022. Times Higher Education. 2 September 2021 [5 September 2021]. (原始内容存档于2021-10-27).

- ^ Affiliations. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2022-01-10).

- ^ New Chancellor elected. The University of Edinburgh. [20 September 2011]. (原始内容存档于2015-09-23).

- ^ Undergraduate admissions statistics. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-24).

- ^ Alumni in history. The University of Edinburgh. [18 August 2020]. (原始内容存档于2021-04-17).

- ^ Nobel Prizes. The University of Edinburgh. [23 August 2021]. (原始内容存档于2018-07-18).

- ^ 17.0 17.1 Where do HE students come from?. Higher Education Statistics Agency. [1 September 2021]. (原始内容存档于2018-11-09).

- ^ Schatzki, Stefan C. Benjamin Waterhouse. American Journal of Roentgenology. August 2006, 187 (2): 585. PMID 16861568. doi:10.2214/AJR.05.2125.

- ^ Edinburgh and the USA. The University of Edinburgh. [15 August 2013]. (原始内容存档于19 August 2014).

- ^ John Witherspoon. The Presidents of Princeton University. Princeton University. 26 November 2013 [20 June 2021]. (原始内容存档于21 March 2021).

- ^ School of Medicine: A Brief History, University of Pennsylvania University Archives. University of Pennsylvania. [4 December 2010]. (原始内容存档于22 March 2012).

- ^ Rosner, Lisa. Thistle on the Delaware: Edinburgh Medical Education and Philadelphia Practice, 1800–1825. Social History of Medicine. 1 April 1992, 5 (1): 19–42 [14 August 2021]. doi:10.1093/shm/5.1.19.

- ^ White, Paul Dudley. Review of 'Dartmouth Medical School: The First 176 Years'. The New England Quarterly. June 1973: 306–308. JSTOR 364128. doi:10.2307/364128.

- ^ Edinburgh's Links to the USA. The University of Edinburgh. [15 August 2013]. (原始内容存档于2015-10-15).

- ^ Cruess, Richard L. Brief history of Medicine at McGill. Mcgill University. 26 November 2007 [4 December 2010]. (原始内容存档于2020-12-10).

- ^ Hanaway, Joseph; Cruess, Richard. McGill Medicine, Volume 1: The First Half Century, 1829-1885. McGill-Queen's University Press. 8 March 1996 [4 December 2010]. ISBN 9780773513242. (原始内容存档于2013-02-02).

- ^ Will of Bishop Robert Reid, 1557. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-28).

- ^ Charter by King James VI. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-28).

- ^ Grant, Alexander. The Story of the University of Edinburgh During Its First Three Hundred Years. London: Longmans, Green & Co. 1884 [14 August 2021].

- ^ Our History – Robert Rollock (1555-1599). The University of Edinburgh. [15 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-08).

- ^ The Origin Of Universities. The University of Texas at Austin. [15 November 2012]. (原始内容存档于20 February 2009).

- ^ University of Edinburgh. Encyclopædia Britannica. [19 August 2021]. (原始内容存档于2021-10-19).

- ^ Our History – University of Edinburgh. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-08).

- ^ Mullett, Charles F. A Short History of the University of Edinburgh, 1556–1889. By D. B. Horn.. The American Historical Review. 1 February 1968, 73 (3): 808 [14 August 2021]. doi:10.1086/ahr/73.3.808.

- ^ Thornton, Robert. The University of Edinburgh and the Scottish Enlightenment. Texas Studies in Literature and Language. 1968, 10 (3): 415–422 [2021-09-05]. ISSN 0040-4691. (原始内容存档于2021-09-02).

- ^ Morrell, J. B. The University of Edinburgh in the Late Eighteenth Century: Its Scientific Eminence and Academic Structure. Isis. 1971, 62 (2): 158–171 [19 August 2021]. doi:10.1086/350728.

- ^ Nolan, J. Bennett. Benjamin Franklin in Scotland and Ireland 1759 and 1771. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1938: 50 [19 August 2021]. ISBN 9781512805031.

- ^ From Thomas Jefferson to Dugald Stewart, 21 June 1789. Founders Online. [19 August 2021]. (原始内容存档于2021-12-26).

- ^ Laying of Foundation Stone of Old College. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-14).

- ^ Foundation of New College, 1846. The University of Edinburgh. [15 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-15).

- ^ Our History – Medical School. The University of Edinburgh. [15 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-15).

- ^ Opening of McEwan Hall, 1897. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-14).

- ^ Foundation of Students' Representative Council, 1884. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-09-26).

- ^ Opening of University Union, 1889. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-14).

- ^ Integration of Royal (Dick) Veterinary College, 1951. The University of Edinburgh. [11 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-11).

- ^ Merger with Moray House Institute of Education, 1998. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-14).

- ^ 存档副本. [2005-12-28]. (原始内容存档于2007-05-15).

- ^ Merger with Edinburgh College of Art, 2011. The University of Edinburgh. [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-14).

- ^ ECA merger. The University of Edinburgh. [14 October 2011]. (原始内容存档于2 September 2011).

- ^ International Campus Ready to Greet the First Batch of Freshmen. Zhejiang University. 10 August 2016 [14 August 2021]. (原始内容存档于2021-09-24).

- ^ Campus maps. The University of Edinburgh. [2 January 2018]. (原始内容存档于2021-12-07).

- ^ Laying of Foundation Stone of King's Buildings, 1920. The University of Edinburgh. [27 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-15).

- ^ Campbell, K. H. S.; McWhir, J.; Ritchie, W. A.; Wilmut, I. Sheep cloned by nuclear transfer from a cultured cell line. Nature. 7 March 1996, 380 (6569): 64–66 [2021-09-05]. Bibcode:1996Natur.380...64C. PMID 8598906. S2CID 3529638. doi:10.1038/380064a0. (原始内容存档于2021-10-30).

- ^ Firn, D. Roslin Institute upset by human cloning suggestions. Nature Medicine. March 1999, 5 (3): 253. PMID 10086368. S2CID 41278352. doi:10.1038/6449.

- ^ Make it Edinburgh. University of Edinburgh Business School. [2024-02-23] (英语).

- ^ School of Divinity. The University of Edinburgh. 2024-01-17 [2024-02-23] (英语).

- ^ School of Economics. The University of Edinburgh. 2023-08-24 [2024-02-23] (英语).

- ^ Moray House School of Education and Sport. The University of Edinburgh. 2023-12-04 [2024-02-23] (英语).

- ^ School of Health in Social Science. The University of Edinburgh. 2023-08-29 [2024-02-23] (英语).

- ^ Literatures, Languages & Cultures. The University of Edinburgh. 2024-01-08 [2024-02-23] (英语).

- ^ School of Philosophy, Psychology & Language Sciences. The University of Edinburgh. 2023-11-24 [2024-02-23] (英语).

- ^ University of Edinburgh | School of Social and Political Science | Home. www.sps.ed.ac.uk. [2024-02-23].

- ^ Centre for Open Learning. The University of Edinburgh. 2023-10-02 [2024-02-23] (英语).

- ^ Foundation of Faculty of Medicine, 1726. The University of Edinburgh. [5 September 2021]. (原始内容存档于2021-09-05).

- ^ Eddy, Matthew D. The Language of Mineralogy: John Walker, Chemistry and the Edinburgh Medical School, 1750–1800. London: Routledge. 15 November 2016. ISBN 9781138265646.

- ^ The Royal (Dick) School of Veterinary Studies. The University of Edinburgh. 2024-02-14 [2024-02-23] (英语).

- ^ QS World University Rankings by Subject 2021: Veterinary Science. Quacquarelli Symonds Ltd. [16 August 2021]. (原始内容存档于2022-01-05).

- ^ Biological Sciences. The University of Edinburgh. 2023-04-05 [2024-02-23] (英语).

- ^ Home | School of Chemistry. www.chem.ed.ac.uk. [2024-02-23].

- ^ School of Engineering. www.eng.ed.ac.uk. [2024-02-23].

- ^ School of GeoSciences. The University of Edinburgh. 2024-01-22 [2024-02-23] (英语).

- ^ School of Mathematics. School of Mathematics. 2023-10-31 [2024-02-23] (英语).

- ^ Physics & Astronomy. School of Physics and Astronomy. [2024-02-23] (英语).

- ^ 74.0 74.1 2023 Academic Ranking of World Universities. Shanghai Ranking Consultancy. 2023 [2023-09-11].

- ^ 75.0 75.1 QS World University Rankings® 2024. Quacquarelli Symonds Limited. 2024 [2023-09-07].

- ^ 76.0 76.1 World University Rankings 2023. Times Higher Education. 2023 [2023-08-01].

- ^ 77.0 77.1 2022-2023 Best Global Universities Rankings. US. News and World Report. 2023 [2023-08-01].

- ^ Complete University Guide 2024. The Complete University Guide. 2023-06-07.

- ^ Guardian University Guide 2024. The Guardian. 2023-09-09.

- ^ Good University Guide 2023. The Times. 2022-09-17.

- ^ Complete University Guide 2022 – University of Edinburgh. The Complete University Guide. [27 June 2021]. (原始内容存档于2021-11-27).

- ^ QS World University Rankings by Subject. Quacquarelli Symonds Ltd. [27 June 2021]. (原始内容存档于2021-11-16).

- ^ World University Rankings by Subject. Times Higher Education. [27 June 2021]. (原始内容存档于2020-03-01).

- ^ CSRankings: Computer Science Rankings. [26 June 2021]. (原始内容存档于2022-01-05).

- ^ Where can I go?. The University of Edinburgh. [2023-03-19]. (原始内容存档于2023-06-05).

- ^ 2022/2023 Exchange Destinations (PDF). The University of Edinburgh. [11 March 2022].

外部链接[编辑]

- 爱丁堡大学官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 爱丁堡大学学生会官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 爱丁堡大学出版社官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

| |||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||