安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查

| 安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查 António de Oliveira Salazar | |

|---|---|

1968年官方肖像 | |

| 第100任 | |

| 任期 1932年7月5日—1968年9月27日 | |

| 总统 | 安東尼奧·奧斯卡·德·弗拉戈索·卡爾莫納 弗朗西斯科·克拉维罗·洛佩斯 阿梅里科·托马斯 |

| 前任 | 多明戈斯·德·科斯塔·奧利維拉 |

| 继任 | 馬爾塞洛·達斯內維斯·阿爾維斯·卡丹奴 |

| 任期 1951年4月18日—1951年8月9日 | |

| 前任 | 安東尼奧·奧斯卡·德·弗拉戈索·卡爾莫納 |

| 继任 | 弗朗西斯科·克拉維羅·洛佩斯 |

| 任期 1961年4月13日—1962年12月4日 | |

| 前任 | 胡里奥·博特略·莫尼兹 |

| 继任 | 戈麦斯·德·阿劳霍 |

| 任期 1936年5月11日—1944年9月6日 | |

| 前任 | 阿比里奥·帕索斯·埃·苏萨 |

| 继任 | 费尔南多·桑托斯·科斯塔 |

| 任期 1932年7月5日—1932年7月6日 | |

| 前任 | 安东尼奥·洛佩斯·马泰 |

| 继任 | 丹尼尔·罗德古斯·德·苏萨 |

| 任期 1936年11月6日—1944年2月4日 | |

| 前任 | 阿明多·蒙泰罗 |

| 继任 | 若泽·卡埃罗·达·马塔 |

| 任期 1928年4月28日—1940年8月28日 | |

| 总理 | 若泽·维森特·德·弗雷塔斯 阿图尔·伊文斯·费拉斯 多明戈斯·奥古斯托·阿尔维斯·达科斯塔·伊·奥利维拉 |

| 前任 | 若泽·维森特·德·弗雷塔斯 |

| 继任 | 若昂·伦布拉莱斯 |

| 任期 1926年6月3日—1926年6月19日 | |

| 总理 | 若泽·门德斯·卡贝萨达斯 |

| 前任 | 若泽·门德斯·卡贝萨达斯 |

| 继任 | 卡梅洛·卡布拉尔 |

| 任期 1939年1月30日—1939年2月2日 | |

| 前任 | 曼纽尔·奥廷斯·德·贝当古 |

| 继任 | 曼纽尔·奥廷斯·德·贝当古 |

| 任期 1936年1月25日—1936年2月5日 | |

| 前任 | 曼纽尔·奥廷斯·德·贝当古 |

| 继任 | 曼纽尔·奥廷斯·德·贝当古 |

| 任期 1930年11月3日—1930年11月6日 | |

| 总理 | 多明戈斯·奥古斯托·阿尔维斯·达科斯塔·伊·奥利维拉 |

| 前任 | 爱德华多·马奎斯 |

| 继任 | 爱德华多·马奎斯 |

| 任期 1930年1月21日—1930年7月20日 | |

| 总理 | 多明戈斯·奥古斯托·阿尔维斯·达科斯塔·伊·奥利维拉 |

| 前任 | 爱德华多·马奎斯 |

| 继任 | 爱德华多·马奎斯 |

| 个人资料 | |

| 出生 | 1889年4月28日 |

| 逝世 | 1970年7月27日(81歲) |

| 政党 | 國民聯盟 |

| 配偶 | 無 |

| 母校 | 科英布拉大学 |

| 专业 | 法律和经济 |

| 宗教信仰 | 天主教 |

| 签名 |  |

安东尼奥·德·奥利维拉·薩拉查(葡萄牙語:António de Oliveira Salazar;1889年4月28日—1970年7月27日)是葡萄牙政治家,1932年至1968年担任葡萄牙总理,他是新国家政体(葡萄牙語:Estado Novo)的最高统治者。新国家政体是一个奉行社团主义的独裁政府,此政體统治葡萄牙直到1974年康乃馨革命。

萨拉查是训练有素的经济学家。1926年5月28日葡萄牙政变后,在总统安東尼奧·奧斯卡·德·弗拉戈索·卡爾莫納的支持下进入公众生活,最初担任财政部长,后来担任总理。萨拉查反对民主、共产主义、社会主义、无政府主义和自由主义,他的统治本质上是保守的和民族主义的。萨拉查将自己与法西斯主义和纳粹主义划清界限,他批评法西斯主义是“异教的凯萨主义”,既不承认法律的局限性,也不承认道德的局限性。[1]萨拉查宣扬天主教,但认为教会的作用是社会的,而不是政治的,并在1940年通过与教会谈判达成了协约。萨拉查政权的格言之一是“上帝、祖国和家庭”(葡萄牙語:Deus, Pátria e Família)。[2]

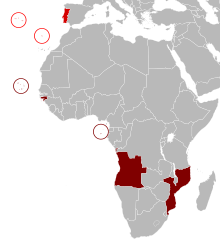

由于新国家政体使他能够行使巨大的政治权力,萨拉查使用审查制度和秘密警察来平息反对的声音,特别是任何与共产主义运动有关的反对声。他在西班牙内战中支持佛朗哥,并在第二次世界大战中保持葡萄牙和西班牙的中立,同时仍然向盟国提供援助。[3][4][5]儘管不是民主國家,但葡萄牙在他任內參加了重要國際組織的成立。葡萄牙是1949年北大西洋公約組織的12個創始成員國之一,于1950年加入欧洲支付联盟,在1960年成为欧洲自由贸易联盟创始国成员,并在1961年参与创立经济合作与发展组织。在他的统治下,葡萄牙也于1962年加入关税与贸易总协定,并开始了葡萄牙的殖民战争。多发性洲际主义学说是他的领土政策的基础,他认为葡萄牙帝国是一个跨越多个大陆的统一国家。

1974年,在萨拉查去世四年后的康乃馨革命中,新国家政体倒台。对他的政权的评价各不相同,支持者赞扬其结果,批评者谴责其方法。然而,人们普遍认为萨拉查是葡萄牙历史上最有影响力的人物之一。近几十年来,葡萄牙历史学家采用了新的资料来源和方法,试图研究持续了48年的独裁统治。

个人背景

[编辑]家庭

[编辑]萨拉查于1889年4月28日出生在维塞乌区,靠近圣孔巴当,家庭收入不高。[6]他的父亲是一个小地主,最初是一名农业工人,后来成为佩雷斯特雷洛家族的管家。佩雷斯特雷洛家族是圣孔巴当地区的一个农村地主家族,拥有分散在维塞乌和科英布拉之间的土地和其他资产。[7]他的父亲是安东尼奥·德·奥利韦拉(1839-1932),母亲是玛丽亚·多雷斯盖特·萨拉查(1845-1926),他们是第五代表亲,他是他们的唯一的男孩。[6]他的四个姐姐分别是是小学教师玛丽亚·多雷斯盖特·萨拉查·德奥利韦拉、伊莉莎·多雷斯盖特·萨拉查·德奥利韦拉、玛丽亚·利奥波蒂纳·萨拉查·德奥利韦拉,还有劳拉·萨拉查·德·奥利维拉,她于1887年嫁给了马里奥·德·索萨的弟弟阿贝尔·佩斯·德·索萨,后者曾担任萨拉查的内政部长。

教育

[编辑]萨拉查一开始在他的小村庄上小学,后来又去了维塞乌的另一所小学。11岁时,他在维塞乌神学院获得了一个名额,从1900年到1908年,他在那里学习了8年。[8]萨拉查曾考虑成为一名司铎,但像许多很小就进入神学院的人一样,他决定在接受圣秩圣事后不再担任司铎。[8]1910年,在葡萄牙第一共和国成立的第一年,他来到科英布拉,在科英布拉大学学习法律。[9]在科英布拉的这些学生岁月里,他对金融产生了特别的兴趣,并以优异的成绩毕业于法律专业,专攻金融和经济政策。1914年,他以19分(满分20分)的成绩毕业,这一优异的成绩使他迅速成名,同时,他成为法学院经济政策助理教授。1917年,他被教授若泽·阿尔贝托·多斯·里斯任命为校務長,主导经济政策和金融专长。第二年,萨拉查获得了博士学位。

政治生涯

[编辑]时代背景

[编辑]萨拉查在1910年10月5日革命发生时只有21岁,那场革命推翻了歷史悠久的葡萄牙王國,建立了第一个葡萄牙共和政体。第一共和国的政治制度一直持续到1926年,之后被军事独裁所取代。这首先被称为军事独裁(葡萄牙語:Ditadura Militar),然后从1928年开始,被称为全国独裁。

第一共和国时期被描述为“持续的无政府状态、政府腐败、暴动和抢劫、暗杀、任意监禁和宗教迫害”。[10]它见证了8位总统的就职,44次内阁重组和21次革命。[11][10]共和国的第一个政府持续了不到10周,最长的执政政府持续了一年多一点。葡萄牙的革命成了欧洲的一个笑柄。生活成本增加了25倍,而货币贬值到其黄金价值的1⁄33。葡萄牙的公共财政和经济面临着严峻的考验,而且它从19世纪90年代开始就面临着违约的威胁。[12][13]贫富差距继续扩大。1916年,该政权领导葡萄牙加入第一次世界大战,虽然胜利了,但是这一举动只会加剧该国的危险局势,所得到的利益并不能弥补支出。与此同时,天主教会受到共和国反教权共济会的骚扰,政治暗杀和恐怖主义变得司空见惯。根据警方的官方数据,在1920年至1925年间,有325枚炸弹在里斯本街头爆炸。[14]英国外交官乔治·伦德尔爵士表示,他无法用“政治图景”来形容这件事,只能说它是可悲的……与后来在萨拉查先生的政府统治下的有序、繁荣和管理良好的国家大不相同。[5]萨拉查后来执政的时候一定不会忘记这种混乱的景象。

公众的不满导致了1926年5月28日的政变,受到大多数平民阶级的欢迎。[15]当时,葡萄牙的普遍看法是,政党是分裂的因素,议会制度正处于危机之中。这导致了对独裁政权的普遍支持,或者至少是容忍。[16]葡萄牙新出现的反议会主义是对以往体制经验的反应。自由主义和议会制度在英国和美国可能行得通,但葡萄牙人认为自由主义在他们的国家和文化中是不合适的。[17]

从政早期的道路

[编辑]作为一个年轻人,萨拉查参与政治源于他的天主教观点,这是由第一共和国新的反教权立场引起的。他成为与政治无关的基督教民主学术中心(葡萄牙語:Centro Académico de Democracia Cristã)的成员。[18]萨拉查反对君主主义者,因为他认为他们反对教宗良十三世所拥护的社会教义,他认可这个教义。他经常为与社会研究有关的期刊撰稿,尤其是他的朋友(后来成为里斯本枢机主教)曼纽尔·冈萨尔维斯·塞雷热拉主持的《社会研究周报》(葡萄牙語:O Imparcial weekly)。[19]当地媒体称他是“新一代最具影响力的人物之一”。[20]

1921年,萨拉查被说服参加议会选举,尽管他很不情愿。他只在议会大厅里出现过一次,就再也没有回来,他被自己目睹的混乱和一种徒劳无益的感觉所震惊。萨拉查坚信自由个人主义导致了社会的分裂和对民主进程的歪曲。[21]

在1926年5月28日的政变之后,萨拉查短暂地加入了何塞·门德斯·卡贝卡达斯的政府担任财政部长。6月11日,一小群官员从里斯本驱车前往圣孔巴当,劝说他担任财政部长。萨拉查在里斯本呆了五天。他提出的控制开支的条件被拒绝了,他很快就辞职了。两小时后,他坐上了回科英布拉大学的火车,他解释说,由于经常发生纠纷和政府的管理混乱,他无法正常工作。[22]

1926年,葡萄牙最主要的问题是其庞大的公共债务。从1926年到1928年,萨拉查数次拒绝了财政部的任命。他以健康状况不佳、年迈的父母需要他尽孝以及偏爱修道院为借口。1927年,在西奈尔·德·科德斯的领导下,公共赤字持续增长。政府试图在国际联盟(League of Nations)的支持下从巴林兄弟(Baring Brothers)获得贷款,但条件被认为是不可接受的。1928年4月26日,在共和主义者、共济会成员卡尔莫纳当选总统后,萨拉查最终同意出任第81任财政部长。然而,在接受这个职位之前,他从卡尔莫纳那里得到了一个明确的保证:作为财政部长,他可以自由否决所有政府部门的支出,而不仅仅是他自己的部门。萨拉查实际上从上任之日起就是财政沙皇。

在一年的第一年,凭借特殊的权力,萨拉查平衡了预算并稳定了葡萄牙的货币。恢复国家财政的秩序,实施紧缩政策,减少浪费,萨拉查创造了许多预算盈余,这在葡萄牙是前所未有的。[23]

1929年7月,萨拉查再次递交辞呈。他的朋友,时任司法部长马里奥·德·菲格莱多通过了一项新立法,为组织宗教游行提供了便利。新法律激怒了反对教权的共和主义者,引发了内阁危机,菲格莱多威胁要辞职。萨拉查建议菲格莱多不要辞职,但告诉菲格莱多,他会和菲格莱多一起做出决定。不过菲格莱多还是辞职了,萨拉查于是也于7月3日辞职,当时他因腿部骨折住院治疗。卡尔莫纳于4日亲自去了医院探望,恳求萨拉查改变主意。此时反对卡莫纳政策的总理何塞·文森特·德弗雷塔斯离开了内阁,于是萨拉查仍然作为财政部长留在内阁,但获取了更多的权力。[24]

萨拉查长期稳定的担任财政部长,而军方的总理则经常辞职。从他执政的第一个成功年份开始,他找到了了解决军事独裁动荡的财政和政治方案,而军事独裁还没有产生一个明确的领导人。最后,在1932年7月5日,卡尔莫纳总统任命萨拉查为葡萄牙第100任总理,从那以后,他开始更接近葡萄牙政坛的权力核心。[25]独裁政府由一个右翼联盟组成,他能够利用审查制度和针对政治圈外人士的镇压来拉拢每一股政治潮流中的温和派。那些被认为是真正的法西斯分子的人被监禁或流放。[26]保守的天主教徒是萨拉查最早和最忠诚的支持者,而不能被吸收的顽固的共和主义者在早期成为他最危险的对手。他们企图发动几次政变,但从未形成统一战线,因此这些企图很容易被镇压。萨拉查从来都不是一个真正的君主主义者,但他却赢得了大多数君主主义者的支持,因为葡萄牙最后一位流亡并被废黜的国王曼努埃尔二世总是支持萨拉查。后来,在1932年,正是由于萨拉查的认可,被废黜的国王得到了国葬的待遇。全国的工团主义者在支持现政权和反对现政权之间十分的矛盾。最后他们得到了足够多的象征性让步,使得萨拉查赢得了其中温和派的支持,但其余的人受到了政治警察的镇压。1933年,萨拉查试图阻止葡萄牙国家社会主义的兴起,不久之后,国家社会主义者就沉默了。

萨拉查作为诚实高效的财政部长树立的公众形象、卡尔莫纳总统的大力支持和精明的政治定位,推动了他的掌权。1940年7月,《美国生活》杂志发表了一篇关于葡萄牙的文章,并在提到葡萄牙最近的混乱历史时断言,“任何15年前见过葡萄牙的人都可能会说,它活该灭亡。”它被残暴的统治,破产,肮脏,疾病和贫穷所充斥。这是如此的混乱,以至于国际联盟创造了“葡萄牙”这个形容词来描述国家福利的绝对低下。然后军队推翻了把这个国家带到了这个可悲的关口的共和国。”该杂志补充说,统治葡萄牙很困难,并解释了萨拉查如何在混乱与贫穷的基础上进行艰难的改革。[12][a]

新国家政体的建立

[编辑]萨拉查的政治哲学基于对天主教社会教义的严密解释,就像奥地利当时的恩格尔伯特·陶尔斐斯政权一样。[27]这种被称为“社团主义”的经济体系,是基于对《新事》[28]和《四十周年》[28]的类似解读,这两份通谕的目的是防止阶级斗争,并将经济问题置于社会价值之上。《新事》认为,工会是自然秩序的一部分,就像家庭一样。《四十周年》为社团主义制度的建立提供了蓝图。[29]

一群律师、商人、神职人员和大学教授起草了一部新宪法,萨拉查为其精神领袖,馬爾塞洛·達斯內維斯·阿爾維斯·卡丹奴也发挥了重要作用。[30]宪法创立了新国家政体,理论上是一个代表利益集团而非个人的社团主义国家。他希望建立这样一种制度,在这种制度下,代表人民的是社团,而不是分裂的政党,国家利益优先于地方主张。萨拉查认为,葡萄牙的政党制度已经无可挽回地失败了。[31]

与墨索里尼和希特勒不同,萨拉查从未打算建立一个党治国家。萨拉查反对全党概念,并于1930年创建了一党国民联盟,并将其标榜为“无党派”。国民联盟的成立是为了控制和限制舆论,而不是为了动员舆论,其目标是加强和维护传统价值观念,而不是促成一种新的社会秩序。部长、外交官和公务员从未被迫加入国民联盟。[32]

立法机构被称为国民大会,只允许国民联盟的成员参加。它可以提出立法,但只涉及不需要政府开支的事项。[33]平行的社团议会包括市政当局、宗教、文化和专业团体的代表,以及取代自由工会的官方工人联合会的代表。[33]

对霍华德·威阿尔达说:“在新国家体制下掌权的人真正关心的是他们国家的贫穷和落后,他们摆脱了英美政治的影响,发展了一种新的本土政治模式,缓解了城市和农村穷人悲惨的生活条件。”[34]

萨拉查提出的新宪法建立了一个反议会的独裁政府,这个政府将持续到1974年。总统将由普选产生,任期7年。新文件赋予了总统广泛的、几乎是独裁的权力,包括任命和罢免总理的权力。[35]总统被提升为卓越的“平衡轮”,国家政治的捍卫者和最终裁决者。[35][35] [b]然而,卡尔莫纳总统自任命萨拉查为总理以来,或多或少让他自由行事,并一直如此;卡尔莫纳和他的继任者大多是有名无实的领袖,因为萨拉查掌握着真正的权力。威阿尔达认为,萨拉查之所以能获得权力,不仅是因为宪法的规定,还因为他的性格:盛气凌人、专制、雄心勃勃、勤奋努力而且才智过人。[37]

1933年3月19日,葡萄牙全民公投通过了社团主义宪法。[35][38]一年前曾发表过一份草案,并邀请公众在新闻界提出任何反对意见。[38]这些人大多都不表示反对,只有不到6000人投票反对新宪法。[38]新宪法以99.5%的选票获得通过,但仍有488,840票弃权[38](总计1330,258名登记选民)。[39]休·凯指出,选民投弃权票的人数之所以如此之多,可能是因为选民得到捆绑在一起的条款,他们只能全部认同或全部反对,没有机会接受其中部分的条款,也没有机会拒绝部分条款。[38]在这次公投中,葡萄牙首次允许女性投票,这是之前从未有过的。不过在这次投票中,女性选民需要受中等教育,而男性选民只需要会读会写,因此总的来说还是没有做到男女平等。[40]

1933年是葡萄牙历史的分水岭。在萨拉查的监督下,社团和社会福利部副部长特奥托尼奥·佩雷拉直接向萨拉查报告相关事项,并制定了广泛的法律,形成了社团主义的结构,并开始了全面的社会福利制度。[41]这种制度既是反资本主义的,又是反社会主义的。工人阶级社团化伴随着严格的商业法规。工人组织从属于国家控制,但给予了他们以前从未享有的合法性,并成为各种新的社会项目的受益者。[42]然而,重要的是要注意到,即使在充满热情的早期,社团主义机构也不是权力的中心,因此社团主义不是整个制度的真正基础。[43]

1934年,萨拉查流放了弗朗西斯科·罗劳·普雷托,作为对葡萄牙民族辛迪加党(又称“蓝衬衫”)领导层清洗的一部分。萨拉查谴责民族辛迪加主义者“受到某些外国模式的启发”(意指德国纳粹主义),并谴责他们“通过直接行动崇拜武力,在社会生活中国家政治权力至上的原则,在一个领导人背后组织群众的倾向”,认为这是法西斯主义和新国家主义的根本区别。萨拉查自己的政党全国联盟是作为一个附庸的伞形组织成立的,目的是支持政权本身,因此没有自己的理念。当时,许多欧洲国家担心共产主义的破坏性潜力。萨拉查不仅禁止马克思主义政党,还禁止革命的法西斯-辛迪加主义政党。对他的政权最重要的批评是,稳定是通过牺牲人权和自由来换取和维持的。[33]

社团主义与贝尼托·墨索里尼的意大利法西斯主义有一些相似之处,但在治理国家的道德方法上却有相当大的不同。[44]尽管萨拉查钦佩墨索里尼,并受其1927年《劳动宪章》的影响,[30]但他与法西斯专政保持距离,他认为法西斯专政是一种不承认法律和道德界限的异教凯撒主义政治制度。萨拉查还认为德国纳粹主义拥护他认为令人厌恶的异教元素。就在第二次世界大战之前,萨拉查发表了这样的宣言:“我们反对一切形式的国际主义、共产主义、社会主义、工团主义,以及一切可能导致家庭破裂的东西。”我们反对阶级斗争、世俗主义和对国家的不忠;反对农奴制,因为农奴制是一种唯物主义的生活观念,在农奴制之下强权战胜公理。”[1]

大多数学者并不认为萨拉查是法西斯分子。斯坦利·G·佩恩写道,“萨拉查的体制最好被描述为一种威权社团主义,甚至是威权社团自由主义,”而不是法西斯主义。[45] 历史学家胡安·何塞·林茨说法西斯主义从未在萨拉查的葡萄牙扎根,[46]葡萄牙的新国家与法西斯主义的区别甚至比佛朗哥的西班牙更加深刻。萨拉查实际上是葡萄牙的独裁者,但他更喜欢一个被动的公权力和有限的政府,社会权力仍然掌握在教会、军队和大地主手中。[47]

历史学家罗伯特·帕克斯顿注意到,定义一个政权是否是法西斯主义的主要困难之一是法西斯主义的元素被广泛模仿。他写道,“在法西斯主义的鼎盛时期,也就是20世纪30年代,许多非法西斯主义政权借用法西斯主义的装饰元素,为自己增添一种力量、活力和群众动员的氛围。”他接着说,萨拉查“在复制了一些民众动员的技巧后,粉碎了葡萄牙法西斯主义”。[48]

保护政权

[编辑]萨拉查依靠秘密警察来执行他希望执行的政策。成立于1933年的“国家防卫和监视警察”(以下简称“警察”)。它在1945年被改型的国家安全警备总署所取代,一直持续到1969年他下台以后。秘密警察的存在不仅是为了保护现代意义上的国家安全,而且还是为了镇压该政权的政治对手,特别是那些与国际共产主义运动或苏联有联系的人,该政权视苏联为葡萄牙的敌人。

西班牙内战

[编辑]始于1936年7月的西班牙内战,是该政权激进化的表面原因。在国内,该政权不得不面对1935年的君主主义叛乱、1936年左翼政变的威胁,以及1936年和1937年的几起炸弹袭击的阴谋,包括1937年企图暗杀萨拉查的阴谋。与此同时,西班牙共和军在里斯本活动频繁,西班牙军队部署在葡萄牙脆弱的边境,严重威胁着葡萄牙的主权。[49]

在西班牙内战开始时,萨拉查作为战争部长和外交部长承担了更多的职责,同时保留了财政部部长的职责,从而使更多的权力集中在他的手中。[49]萨拉查支持弗朗西斯科·佛朗哥和西班牙国民军与西班牙第二共和国势力、无政府主义者和共产主义者作战。民族主义者在早期无法进入西班牙海港,所以萨拉查允许他们借道葡萄牙打回西班牙。而且萨拉查还帮助国民军从海外获取武器装备,因此,国民军称里斯本为“卡斯提尔港”。[50]后来,佛朗哥在接受《费加罗报》采访时盛赞萨拉查:“我所知道的最完美、最值得尊敬的政治家就是萨拉查。我认为他的智慧,他的政治意识和他的谦卑是一个非凡的人格。他唯一的缺点可能就是有的时候太过于谦虚了。”[51]

1936年9月8日,里斯本爆发了一场海军起义。两艘葡萄牙海军舰艇的船员叛变了。这些水手隶属于共产党,他们把自己的军官关了起来,并试图将船只驶出里斯本,这是为了加入在西班牙作战的西班牙共和军。萨拉查下令用炮火摧毁这些船只。[49][52]第二天,所有公务员都必须宣誓效忠,并且严格审查。每一个政府官员都被迫宣布他抛弃了共产主义。反共运动旨在铲除共产主义,但包括了支持民主的反对派。[49]这些在这场起义中被定罪的水手,是第一批被送到由萨拉查在佛得角群岛建立的塔拉法尔集中营关押政治犯的人。这个集中营被称为“缓慢死亡集中营”,数十名政治犯(大部分是共产主义者,但也有其他意识形态的追随者)被囚禁在极端炎热、不人道、不健康的条件下,最终死亡。[53]

1938年1月,萨拉查任命特奥托尼奥·佩雷拉为葡萄牙政府与佛朗哥政府的特别联络员,他在佛朗哥政府中获得了很高的声望和影响力。[54]1938年4月,佩雷拉正式成为葡萄牙驻西班牙大使,并在第二次世界大战期间一直担任这个职位。[55]

就在西班牙内战结束的前几天,即1939年3月17日,葡萄牙和西班牙签署了《伊比利亚条约》,这是一项互不侵犯条约,标志着伊比利亚关系的一个新阶段的开始。佛朗哥和萨拉查之间的会晤在这一新的政治安排中发挥了重要作用。[56]事实证明,该条约是将伊比利亚半岛排除在希特勒大陆体系之外的决定性工具。[57]

暗杀企图

[编辑]该政权的激进主义自然招致反对。恩伊迪奥·桑塔纳是冶金家全国联盟的创始人,他是一个参与反对独裁的秘密活动的无政府集团主义者,企图于1937年7月4日暗杀萨拉查。萨拉查当时正在前往里斯本巴博萨杜博凯奇大道一个朋友家的私人教堂做弥撒的路上。当他走出他的别克豪华轿车时,一个藏在铁盒子里的炸弹在离他只有3米(10英尺)远的地方爆炸了。爆炸没有伤到萨拉查,但他的司机却变聋了。一年后,美国的主教们在一封公开信中一致表示,萨拉查没死是“上帝的旨意”。官方的汽车被一辆克莱斯勒皇家装甲汽车所取代。[58]在警察的追捕下,恩伊迪奥·桑塔纳逃到英国,在那里他被英国警方逮捕并被遣返回葡萄牙。随后他被判处16年监禁。[59]

第二次世界大战

[编辑]萨拉查经历了第一次世界大战的艰难时期,葡萄牙在第一共和国时期参加了这场战争;在他执政期间,葡萄牙直到二战结束都没有卷入其中。萨拉查因在第二次世界大战期间保持葡萄牙中立而广受赞誉。从1939年战争一开始,萨拉查就相信英国会损失惨重,但不会被打败,美国将会介入这场冲突,盟军将会获胜。美国记者亨利·泰勒评论道:“我找不到另一位与他意见一致的欧洲大陆领导人。”[60]

保持中立

[编辑]1934年,也就是战争开始的前几年,萨拉查在一次官方演讲中澄清,葡萄牙的民族主义并不包括“将一个民族或帝国神化的异教理想和反人类的理论”。1937年,萨拉查再次出版了一本书,在书中他批评了1935年在德国通过的纽伦堡法案,认为德国的民族主义“因明显的种族特征而起皱”,并强加了“法律观点,公民和主体之间的区别——这可能会带来危险的后果。”[61]

萨拉查认为第二次世界大战“德国的胜利意味着法治的灾难,也意味着像葡萄牙这样的边缘农业国家的灾难。”[62]萨拉查不喜欢德国的纳粹政权及其帝国野心,只是因为他认为德意志帝国是抵御共产主义蔓延的堡垒,而不是一个盟友。出于对共产主义入侵葡萄牙的担忧,他曾支持西班牙民族主义事业,但他对西班牙政府与轴心国建立紧密联系的前景感到不安。[63]因此,萨拉查在第二次世界大战中对葡萄牙的中立政策包括一个战略组成部分。这个国家仍然拥有海外领土,葡萄牙无法抵御军事攻击。与轴心国结盟将使葡萄牙与英国发生冲突,很可能导致其殖民地的丧失,而与盟国结盟则可能危及祖国大陆的安全。作为保持中立的代价,葡萄牙继续向轴心国(部分经由瑞士)和盟国出口钨和其他商品。[64]1939年9月1日,第二次世界大战开始时,葡萄牙政府宣布,有600年历史的英葡同盟仍然完整,但由于英国没有寻求葡萄牙的援助,葡萄牙可以在战争中保持中立,并将这样做。在1939年9月5日的一份备忘录中,英国政府确认了这一谅解。[65]

各国的回应

[编辑]英国战略家认为葡萄牙的非好战性是“阻止西班牙加入轴心国战争的关键”。[65]1940年5月15日,英国承认了萨拉查的重要作用,当时牛津大学注册主任道格拉斯·维尔通知他,牛津大学“在上周一的会议上一致决定,邀请你(萨拉查)接受名誉民法博士学位”。[66][67]《生活》杂志1940年7月的同一篇文章赞扬了萨拉查为葡萄牙所做的工作,文章评论道:“今年,葡萄牙几百年来第一次对美国很重要。它是美国和欧洲之间所有人员、信息和外交交流的渠道。这场战争切断了葡萄牙与北欧的交往,使葡萄牙成为地理上的理想国——不再是欧洲的一个遥远的角落,而是欧洲的门户。”[12][a]1940年9月,温斯顿·丘吉尔写信给萨拉查,祝贺他将葡萄牙排除在战争之外的政策,声称“在英葡联盟的许多世纪中,英国和葡萄牙的利益在这个重要问题上总是一致的。”[66]1940年至1944年担任英国驻马德里大使的塞缪尔·霍尔爵士认识到萨拉查在二战期间保持伊比利亚半岛中立的关键作用,并为此称赞了他。霍尔断言,“萨拉查憎恨希特勒和他的所有作品”,他的社团主义国家从根本上不同于纳粹或法西斯国家,萨拉查从不怀疑他想打败纳粹的愿望。[c]历史学家卡尔顿·海斯是民族主义研究领域的先驱专家,二战期间曾任美国驻西班牙大使。他亲自会见了萨拉查,并赞扬了他,表达了与霍尔在《战时西班牙使命》一书中类似的观点。[d]1943年11月,英国驻里斯本大使罗纳德·坎贝尔爵士转述萨拉查的话写道,“严格的中立是盟国为从葡萄牙的中立中获得战略利益所付出的代价,如果她的中立不是严格的,而是厚此薄彼的,西班牙将不可避免地全身心投入德国的怀抱。”如果发生这种情况,半岛就会被占领,然后是北非,结果整个战争进程就会向有利于轴心国的方向转变。”[71]

罗纳德·坎贝尔爵士认为萨拉查从根本上忠于英葡同盟。1943年5月,在代号为“三叉戟”的第三次华盛顿会议上,与会者一致同意占领亚速尔群岛(“敏捷行动”)。英国大使对美国国务院的建议作出的反应是,“在目前这个关键时刻,这么做是尤其不合时宜和令人费解的。”他回顾说,在战争开始时,萨拉查在得到英国同意的情况下保持中立,并表示,“如果是出于极其必要的理由,他(萨拉查)将做出正确的响应”。英国大使是正确的,当英国在1943年8月请求在亚述尔群岛建立军事基地设施时,萨拉查以联盟的名义作出了积极和迅速的反应:葡萄牙允许建立这些基地,允许英国使用奥尔塔和蓬塔德尔加达的亚述兰港口,以及拉杰斯菲尔德和桑塔纳菲尔德的机场。[4]从1943年11月英国获得亚速尔群岛的使用权,到1945年6月,8689架美国飞机从拉杰斯起飞,包括1200架B-17和B-24轰炸机飞越大西洋。货机将重要的人员和设备运往北非、英国,以及在盟军在西欧站稳脚跟后运往巴黎附近的奥利机场。从欧洲返回的航班运载着受伤的军人。拉杰斯的医务人员在前往美国进行医疗护理和康复的途中进行了大约3万次空中撤离。使用拉杰斯机场将巴西和西非之间的飞行时间从70小时减少到40小时,这一效率的提升使飞机飞越的次数几乎增加了一倍,清楚地表明了战争期间亚速尔群岛的地理价值。英国外交官乔治·伦德尔爵士表示,“第一次世界大战期间,作为盟友的葡萄牙共和国政府,远比萨拉查在第二次世界大战中作为中立国的好得多”。[5]

难民

[编辑]葡萄牙在第二次世界大战中保持中立的主要原因是战略上的,并且符合英葡联盟的总体目标。葡萄牙发挥的这一作用不大,但由于一些复杂的原因,它使得葡萄牙营救了大量战争难民。[65]

葡萄牙官方的民族主义并非基于种族或生理原因。萨拉查认为,葡萄牙民族主义并没有美化一个种族,因为这种观念是异教的,是反人类的。1937年,他出版了一本名为《如何建立一个国家》(葡萄牙語:Como se Levanta um Estado)的书,在书中他批评了纳粹德国纽伦堡法案背后的哲学理想。[72]1938年,他给葡萄牙驻柏林大使馆发了一份电报,命令德国明确葡萄牙法律不允许有任何种族歧视,因此葡萄牙籍犹太公民不能受到歧视。[73]前一年,阿道夫·贝纳鲁斯出版了一本书,赞扬葡萄牙没有反犹主义。他是COMASSIS[e]的名誉主席,也是里斯本犹太人社区的领袖。[74]2011年,亚德·瓦谢姆历史学家阿夫拉罕·米尔格拉姆表示,现代反犹太主义“连在葡萄牙的立足点都没有”,而在20世纪初的欧洲,它在其它地方发展得相当厉害。[75]

1940年6月26日,在法国向德国投降的四天后,萨拉查授权位于巴黎的希伯来移民援助协会将其总部迁至里斯本。根据里斯本犹太人社区的说法,萨拉查非常尊重里斯本犹太人社区的领导人莫伊塞斯·本萨巴特·阿姆扎拉克,并允许阿姆扎拉克在获得萨拉查同意的基础上发挥重要作用。[76][77]

1940年7月,由于预计纳粹德国即将对直布罗陀发动攻击,因此直布罗陀平民被疏散。当时,葡萄牙的马德拉同意收容大约2 500名直布罗陀难民,其中大部分是妇女和儿童,他们于1940年7月21日至8月13日抵达丰沙尔,并一直留在那里,直到战争结束。[78]

葡萄牙,尤其是里斯本,是最后几个欧洲人前往美国的出口点之一,[f]大量难民在葡萄牙找到了避难所。葡萄牙驻波尔多总领事阿里斯蒂德·德·苏萨·门德斯帮助了几个人,他的行为并不是个例,还有许多葡萄牙的领事官员也曾参与救人。违反指令签发签证在欧洲各地的葡萄牙领事馆非常普遍,[79]尽管有些签发得到了萨拉查的支持。1944年,葡萄牙驻布达佩斯大使卡洛斯·桑帕约·加里多帮助了大约1000名匈牙利犹太人。他租用房屋和公寓来庇护难民免受納粹德國及匈牙利王國的驱逐和屠杀。1944年4月28日,盖世太保突袭了大使的家并逮捕了他的客人。大使也被逮捕。但他据理力争,以外交公干的治外法权为理由释放了他的客人。[80]2010年,加里多被亚德·瓦谢姆认为这种行为是正义的。其他在战争中拯救犹太人的葡萄牙人包括弗朗西斯科·波拉·莱特·平托教授,他拯救了莫伊塞斯·本萨巴特·阿姆扎拉克。阿姆扎拉克是一位忠诚的犹太人,也是萨拉查的支持者,从1926年到1978年,他领导里斯本犹太人社区长达52年。

1944年7月20日暗杀阿道夫·希特勒的阴谋发生后,包括阿勃维尔员工在内的大批持不同政见者在葡萄牙寻求庇护。直到1942年底,移民都受到严格限制。在某些情况下,如果难民被怀疑不是希望通过葡萄牙过境抵达目的地,而是希望留在葡萄牙,那么领事馆需要得到里斯本的事先批准。这种情况经常发生在国籍不明或有争议的外国人、无国籍个人、俄罗斯人以及被驱逐出其原籍国的犹太人身上。[81]其他前往美洲的难民被允许利用这个国家作为逃跑路线。以这种方式利用葡萄牙作为逃生路线的名人名单相当广泛。埃里希·玛丽亚·雷马克的小说《里斯本之夜》虚构了欧洲政治难民在这个时代通过葡萄牙寻求逃离纳粹主义的经历,情节着重描写了许多人在获得离开所需的文件和资金时遇到的困难。

据估计,战争期间从葡萄牙逃离的难民人数在几十万到100万之间,这个数字很大,因为当时葡萄牙的人口大约有600万。[82]战后,葡萄牙继续欢迎和支持难民避难。在葡萄牙明爱组织从1947年到1952年组织的一次行动中,5500名奥地利儿童,其中大部分是孤儿,由火车从维也纳运送到里斯本,然后送到葡萄牙家庭的寄养中心。[83]

不仅仅是难民,许多在二战时和希特勒同一阵营的人也得到了葡萄牙的庇护,比如匈牙利王國攝政王霍尔蒂·米克洛什,在企圖和盟軍停戰卻被德國發現推翻了他並佔領匈牙利全境,以及他在战后为了躲避制裁也逃往葡萄牙,最终得以在葡萄牙安家。

维持政权

[编辑]尽管萨拉查政权的审查制度和不人道的监禁了政治犯以压制不同意见,《生活》杂志于1940年7月却表达了对萨拉查的认可,描述他是一个“仁慈的统治者”,杂志补充说:“萨拉查没有野心,他在军队的要求下接受了独裁统治,并以人民的意愿维持着它。(…)萨拉查的独裁统治是随和的、家长式的,敌人拥有广泛的言论自由。(…)民主的支持者们可能会谴责萨拉查是个独裁者,但他们不能否认,在共和国统治下,葡萄牙把自己弄得一团糟,萨拉查把葡萄牙从混乱中拉了出来。”[12][a]《国家地理》杂志的一名记者对他在里斯本所享有的自由感到惊讶,他说,这种程度的自由在欧洲其他任何一个首都都无法享有。[84]

1945年10月,萨拉查宣布了一项自由化计划,旨在恢复在西班牙内战和第二次世界大战期间受到压制的公民权利,以期改善他的政权在西方世界的形象。这些措施包括议会选举、普遍的政治大赦、恢复新闻自由、减少法律镇压和承诺实行人身保护令的权利。该政权开始围绕一个广泛的联盟组织起来,这个联盟就是民主统一运动(MUD),其成员从极端天主教徒和极右分子到葡萄牙共产党都有。最初,民主统一运动是由温和的反对派控制的,但它很快就受到了共产党的强烈影响,共产党控制了它的青年团。在领导层中有几名共产党人,其中包括奥克塔维奥·帕托、萨尔加多·赞哈、马里奥·苏亚雷斯、朱利奥·波马和马里奥·萨克拉门托。[85]在此影响下,经过几波镇压,1948年政府宣布MUD为非法的。暂时取消的限制后来又逐渐恢复。

随着冷战的开始,萨拉查的新国家政体仍保持着严格的专制主义。萨拉查之所以能够稳定掌权,是因为公众对1926年之前葡萄牙人生活的混乱记忆犹新。然而,到了20世纪50年代,出现了对这种不稳定没有集体记忆的新一代。最明显的迹象就是1958年的葡萄牙总统选举。大多数中立观察员认为,如果选举公平进行,民主反对派的候选人温贝托·德尔加多将击败萨拉查政权的候选人阿梅里科·托马斯。德尔加多很清楚,从理论上讲,总统解雇总理的权力是对萨拉查权力的唯一制衡。他有句名言:如果当选,他的第一件事就是解雇萨拉查。德尔加多能够从政治光谱广泛的反对派中获得支持。他的支持者中有一些有争议的人物,比如新闻活动经理弗朗西斯科·罗洛·普雷托,他是前纳粹同情者,也是“蓝衫军”的前领导人,在20世纪30年代被萨拉查流放。[86]官方数据显示,德尔加多获得了四分之一的选票,总数约为100万,远远落后于托马斯。不过即使如此,萨拉查对这一事件非常震惊,他推动了一项宪法修正案,将总统的选举权移交给两个议会机构,这两个议会机构都在他的牢牢控制之下。德尔加多被葡萄牙军队驱逐,并在巴西大使馆避难,之后流亡国外。他被驱逐的大部分时间是在巴西和后来的阿尔及利亚度过的。后来,在1965年,他被秘密警察诱骗到边境城镇奥利文萨附近。德尔加多和他的巴西秘书在试图秘密进入葡萄牙时被杀。一份官方声明声称,德尔加多是在自卫时被开枪打死的,尽管当时德尔加多手无寸铁;他的秘书则是被勒死的。[87]

1968年,萨拉查在洗澡时跌倒,结果脑溢血。[88]托马斯总统在听取了各种专家的意见后,有些勉强地任命马塞洛·卡丹奴接替他的职位。尽管受了伤,萨拉查还是又活了两年。当他出乎意料地恢复清醒时,他的密友没有告诉他他已经被剥夺了权力的事情,而是假装他还在统治,直到1970年7月去世。[89]

选举结果

[编辑]| 政党 | 萨拉查的职位 | 年份 | 得票率 | 投票数(包含无效票) | % 投票率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国民联盟 | 总理 | 1934 | 100 | 476,706 | 80.2 |

| 国民联盟 | 总理 | 1938 | 100 | 694,290 | 83.7 |

| 国民联盟 | 总理 | 1942 | 100 | 758,215 | 86.6 |

| 国民联盟 | 总理 | 1945 | 100 | 489,133 | 53.8 |

| 国民联盟 | 总理 | 1949 | 100 | 927,264 | 75.8 |

| 国民联盟 | 总理 | 1953 | 100 | 845,281 | 68.2 |

| 国民联盟 | 总理 | 1957 | 100 | 911,618 | 70.4 |

| 国民联盟 | 总理 | 1961 | 100 | 973,997 | 74.0 |

| 国民联盟 | 总理 | 1965 | 100 | 998,542 | 73.6 |

殖民政策

[编辑]在君主政体和葡萄牙第一共和国的最后几年里,葡萄牙政府曾试图获得对非洲领土进行更牢固的控制。政府将自己拖入第一次世界大战的原因之一是为了保卫非洲帝国,殖民地被认为是国家身份的一部分。

在担任总理之前,萨拉查曾短暂担任殖民地部长,在此期间,他起草了《1930年殖民法案》,该法案将海外领土的管理集中在他自己的体系中,并宣布有必要将土著民族引入西方文明。同化他们是主要目标,除了大西洋殖民地佛得角(被视为葡萄牙的延伸)和亚洲殖民地印度和澳门(被视为有自己的“文明”形式)。与萨拉查任职之前一样,土著人民和其他公民之间继续存在着明显的法律区别- -后者主要是欧洲人、一些克里奥尔精英和少数非洲黑人。为适应土著社区的部落传统,他制定了一项特别法规。在理论上,允许当地人逐渐融入葡萄牙文化和公民身份,而在现实中,被同化的非洲人口的比例从未达到百分之一。[90]

1945年,葡萄牙仍然拥有一个庞大的殖民帝国,包括佛得角、圣多美普林西比、安哥拉(包括卡宾达)、葡属几内亚和非洲的莫桑比克;南亚的葡属印度;澳门和远东的东帝汶。萨拉查希望葡萄牙在国际上发挥作用,而葡萄牙的海外殖民地使他的理想成为可能。

1947年,葡萄牙国会议员恩里克·加尔沃上尉提交了一份报告,披露了葡萄牙在非洲殖民地的强迫劳动和不稳定的医疗服务状况。它说,当地人只是被当作驮兽。加尔沃上尉勇敢的报告最终导致了他的垮台,1952年,他因为颠覆活动被捕。[91]虽然《土著法令》为土著居民获得葡萄牙公民身份设定了标准,直到1961年被废除,但殖民地的土著居民的生存条件仍然严酷,在其政策下,他们的法律地位低下。[92][93]根据殖民法案,非洲原住民可以被迫工作。通过要求所有非洲男性用葡萄牙货币缴税,政府造成了这样一种情况,即在任何一年之内,很大比例的时间男性只能通过为殖民地雇主工作来获得支付税款所需的硬币。实际上,这使得葡萄牙定居者能够大规模使用强迫劳动,经常导致可怕的虐待。[90]

第二次世界大战之后,殖民制度受到越来越多的谴责,20世纪50年代初,英国开始了非殖民化进程。比利时和法国也紧随其后。与其他欧洲殖民列强不同,萨拉查试图抵制这股潮流,维护帝国的完整。

为了证明葡萄牙的殖民政策和所谓的文明使命是正确的,萨拉查最终采纳了吉尔伯托·弗雷的热带葡萄牙主义理论,该理论认为,葡萄牙人有一种特殊的天赋,能够适应热带地区的环境、文化和生活,以建立和谐的多种族社会。长期以来,这种观点一直受到批评,尤其是著名的殖民帝国历史学家查尔斯·R·博克瑟更是谴责这种行为。[94][g]

总的来说,葡萄牙社会对葡萄牙殖民帝国的捍卫有广泛共识。萨拉查的大多数政治对手(除了葡萄牙共产党)也强烈支持殖民主义政策。曾经担任殖民地部长的若昂·洛佩斯·苏亚雷斯(马里奥·苏亚雷斯的父亲)[h]、马里奥·苏亚雷斯支持的反对党领袖诺顿·德·马托斯将军和萨拉查的著名对手安东尼奥·塞尔吉奥都是这种观点。

萨拉查不愿出国旅行,他越来越坚决地不承认殖民地的独立,他拒绝承认他的政权不可能比他活得长,这些都是他任期的最后几年的标志。“骄傲地孤独”是他最后十年的座右铭。对于葡萄牙政权来说,海外帝国是一个国家身份的问题。[96]

20世纪60年代,武装革命运动和分散的游击队活动到达了莫桑比克、安哥拉和葡属几内亚。除了在葡属几内亚,葡萄牙陆军和海军部队能够通过使用轻步兵、民兵和特种作战部队的精心策划的反叛乱战役有效地镇压大多数叛乱。尽管早期取得了军事上的成功,但弗朗西斯科·达·科斯塔·戈梅斯上校很快指出,葡萄牙的殖民问题不可能有永久的军事解决办法。1961年,被任命为国防部长的胡利奥·博特略·莫尼兹将军试图通过宪法“政变”说服总统阿梅里奥·托马斯将年迈的萨拉查从总理职位上撤下。博特略·莫尼兹最终被免除了政府职务。尽管如此,他的政治盟友弗朗西斯科·达科斯塔·戈梅斯还是被允许在《大众日报》(Diario Popular)上发表一封信,重申他的观点,即在非洲采取军事解决方案是不长久的。

20世纪60年代,由于葡萄牙的殖民政策,世界上大多数国家都排斥葡萄牙政府,尤其是新近独立的非洲国家。在国内,包括商业、军事、知识分子和教会在内的葡萄牙精英派系开始挑战萨拉查和他的政策。后来,尽管马塞洛·卡丹奴提出了开放政权的初步建议,但他不愿结束殖民战争,因此国际社会大多数人都对此表示谴责。康乃馨革命使殖民地能够独立,随后的权力真空导致1975年新独立的共产主义国家成立,特别是安哥拉人民共和国和莫桑比克人民共和国,它们迅速开始驱逐其所有葡萄牙白人公民。[97][98]这导致了一百多万葡萄牙人成为赤贫的难民。

果阿的争端

[编辑]第二次世界大战结束后,葡萄牙剩下的殖民地中,果阿是第一个失去的。一场短暂的冲突让全世界对葡萄牙褒贬不一。在印度,由于其地理位置,这一行动在历史上被看作是对印度领土的解放,而葡萄牙则认为这是对其国家领土和其公民的侵略。

印度于1947年8月15日获得独立后,英国和法国在这个新国家撤出了他们的殖民地。随后,总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁启动了寻找果阿问题外交解决方案的程序。葡萄牙人自1510年以来一直在果阿,而独立的印度刚刚建立。尼赫鲁认为,无论以何种标准来衡量,果阿邦都是印度人,而且果阿邦是一个被种族主义和法西斯殖民政权无情统治的殖民地,用他的名言来说,“只是印度表面上的一个小疙瘩”。萨拉查坚持认为,尽管果阿邦的地理位置和葡萄牙政治制度的性质不同,但它是葡萄牙的一个省,就像阿尔加维省一样,是葡萄牙不可分割的一部分。萨拉查进一步声称,没有任何地方的果阿人认为或称自己为印度人,而是认为自己是果阿的葡萄牙人,而果阿人在葡萄牙立法机构中有代表;事实上,有些人已经升到政府和葡萄牙大学的最高管理阶层。戈恩人拥有葡萄牙公民的充分权利,因此可以进入所有政府职位,并能够在葡萄牙领土的任何地方谋生。

在萨拉查和尼赫鲁的辩论中,果阿邦人似乎对任何一种立场都无动于衷,[99]果阿邦没有对葡萄牙政权不满的迹象。[100]来自《纽约时报》记者的报道显示,不仅果阿邦的居民对印度主权的前景不感兴趣,就连散居海外的印度人也不像印度政府所暗示的那样充满信心。[100]

由于印度的军事行动迫在眉睫,萨拉查命令总督曼纽尔·瓦萨洛·席尔瓦战斗到最后一人,并采取焦土政策。[101]最终,印度在1961年12月发起了维杰行动,将葡萄牙从果阿和达曼-第乌驱逐出去。31名葡萄牙士兵在行动中阵亡,葡萄牙阿爾伯克基的阿方索號通報艦被摧毁,瓦萨洛·E·席尔瓦将军投降。萨拉查因这位将军不服从命令战斗到最后一人并向印度军队投降而将他驱逐出境。

包括英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴基斯坦、法国、荷兰、西班牙和德国西部在内的许多国家的政府领导人和官方发言人发表声明,谴责印度在果阿、达曼和迪乌使用武力。另一方面,苏联和所有苏联集团国家、南斯拉夫、阿拉伯国家、加纳、锡兰和印度尼西亚都表示完全支持印度的行动。美国驻联合国大使史蒂文森指责印度违反了《联合国宪章》第二条规定的最基本原则之一。另一方面,苏联驻联合国大使瓦勒里安·佐林坚持认为,果阿邦问题完全在印度的国内管辖范围内,不应由安全理事会审议。[102]

援助罗得西亚

[编辑]萨拉查是罗德西亚总理伊恩·史密斯的密友。1965年罗得西亚宣布从英国独立后,葡萄牙通过邻国葡属莫桑比克在经济和军事上支持它,直到1975年,尽管葡萄牙从未正式承认这个由少数白人精英统治的国家。1975年,莫桑比克解放阵线在同由康乃馨革命建立的新葡萄牙政权进行谈判后接管了莫桑比克的统治。伊恩·史密斯后来在他的传记《伟大的背叛》中写道,如果萨拉查在位的时间比他还长,罗得西亚政府就会一直存在到今天,由一个名为津巴布韦罗得西亚的黑人多数政府统治。[96]

二战后的国际关系

[编辑]

尽管该政权具有独裁性质,但葡萄牙并没有经历像西班牙在第二次世界大战后那样的国际孤立。与西班牙不同,萨拉查领导下的葡萄牙接受了马歇尔计划,作为回报,它在战争的最后阶段向盟国提供了援助。此外,与西班牙不同的是,葡萄牙是1949年北大西洋公约组织的12个创始成员国之一,这反映出尽管葡萄牙是唯一的非民主创始国,但它在冷战期间仍是对抗共产主义的盟友。1950年,葡萄牙加入了欧洲支付联盟, 1960年和1961年分别参与了欧洲自由贸易联盟和经济合作与发展组织的成立。它在1962年加入关税和贸易总协定,最后,葡萄牙在1972年与欧洲经济共同体签署了一项自由贸易协定,仍然是在新国家政体的主持下。[103]

受教育率和识字率

[编辑]虽然第一共和国的激进分子把教育作为他们的标志性事业之一,但证据表明,在扩大基础教育方面,更加民主的第一共和国不如专制的新国家政体成功。在第一共和国时期,7至14岁儿童的识字率从1911年的26%小幅增加到1930年的33%。而在新国家政体, 7至14岁儿童的识字水平在1940年增加到56%,1950年增加到77%,1960年增加到97%。[104]

在萨拉查治下,小学的数量从1927年的7000所增加到1940年的10000所。在第一共和国的二十年里,文盲率只下降了9%,而在萨拉查统治的二十年里,文盲率下降了21%,从1930年的61.8%下降到1950年的40.4%。1940年,政府庆祝葡萄牙历史上第一次出现了大多数人都能读写的情况。[105]

1952年启动了一项多管齐下的“普及教育计划”,旨在最终扫除文盲,并让学龄儿童入学。该计划包括对不遵守规定的父母处以罚款,并严格执行。到20世纪50年代末,葡萄牙成功地将自己从文盲的深渊中拉了出来,学龄儿童的文盲几乎消失了。[104][106]

| 识字率 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7–14岁儿童 | 20% | 26% | 31% | 33% | 56% | 77% | 97% |

20世纪60年代,葡萄牙在安哥拉和莫桑比克的海外省份建立了大学(罗安达大学和洛伦索马奎斯大学)。1971年,葡萄牙政府承认了葡萄牙天主教大学的合法地位,并于1973年在葡萄牙大陆建立了几所国立大学(米尼奥大学、新里斯本大学、埃武拉大学和阿威罗大学)。此外,里斯本和科英布拉的历史悠久的大学也得到了极大的扩展和现代化。新的建筑和校园被建造,如位于里斯本的大学城和位于科英布拉的阿尔塔大学。

从20世纪60年代到1974年的康乃馨革命,新国家政体的最后20年的特点是对中学和大学教育的大力投资,这经是葡萄牙历史上教育增长率最快的历史时期之一。

经济政策

[编辑]在经历了葡萄牙第一共和国政治动荡和金融混乱的岁月之后,金融稳定是萨拉查最优先考虑的事情。作为内阁成员,他第一次涉足葡萄牙政治是在国家独裁时期,当时葡萄牙的公共财政和经济总体上处于危急状态,至少从19世纪90年代葡萄牙王国时期开始就面临着债务违约的威胁。[12][13]萨拉查成为总理后,为了平衡葡萄牙的预算和偿还外债,他征收了大量的税收。萨拉查的第一年以大萧条和第二次世界大战为标志。因此,他统治的第一个时代是一个基于自给自足和干涉主义政策的经济计划,作为对大萧条的回应,这种政策在20世纪30年代很流行。[107]在萨拉查的领导下,从1928年起,葡萄牙的预算从资不抵债变成了每年都有可观的盈余。葡萄牙在国外市场上的信用价值上升,外部流动债务得到偿还。然而,与欧洲其他国家相比,葡萄牙在很大程度上仍然不发达,其人口相对贫穷,教育程度较低。

保守派的葡萄牙学者,如像杰米·诺盖拉·平托[108]和芮·拉莫斯[109]声称萨拉查早期的改革和政策使得政治和金融稳定,因此社会秩序和经济增长。另一方面,左翼政治家费尔南多·罗萨斯等历史学家声称,萨拉查从上世纪30年代到50年代的政策导致了经济和社会停滞,以及大量人口流出,使葡萄牙成为欧洲最贫穷的国家之一。

从20世纪50年代开始,情况发生了变化,甚至左翼历史学家也承认,“整个20世纪50年代和60年代的工业增长总体上是相当积极的,考虑到葡萄牙的基本国情,一个更有创造力的自由政权可能只会略微改善一点”。[110]

在整个20世纪50年代,萨拉查对经济政策保持同样的进口替代方针,这种方针在第二次世界大战期间确保了葡萄牙的中立地位。从1950年到萨拉查去世,葡萄牙的人均国内生产总值(GDP)以年均5.7%的速度增长。上世纪60年代初,拥有经济学和技术工业专业背景的新技术官僚的崛起,导致了一个新的经济培育时期,葡萄牙成为一个对国际投资具有吸引力的国家。整个1960年代工业发展和经济增长将继续下去。在萨拉查任职期间,葡萄牙于1960年参加了欧洲自由贸易协会(EFTA)的成立,并于1961年参加了经济合作与发展组织(OECD)的成立。在1960年代初,葡萄牙还加入了关税及贸易总协定(关贸总协定)、国际货币基金组织(货币基金组织)和世界银行。这标志着萨拉查更加开放的经济政策的开始。葡萄牙的对外贸易出口增长了52%,进口增长了40%。1960年至1973年的经济增长和资本形成水平的特点是,GDP(6.9%)、工业生产(9%)、私人消费(6.5%)和固定资本形成总额(7.8%)的年增长率都是空前强劲的。[111]

尽管在非洲领土上对游击队进行了代价高昂的战争投入,但葡萄牙在1960年至1973年期间的经济增长为其与西欧发达经济体的真正一体化创造了机会。1960年,葡萄牙的人均国内总产值仅为欧洲共同体(EC-12)平均水平的38%;到1968年萨拉查执政结束时,这一比例已升至48%;1973年,在马塞洛·卡丹奴的领导下,葡萄牙的人均国内生产总值达到了欧盟12国平均水平的56.4%。[112]

宗教政策

[编辑]四十年来,葡萄牙是由一个在神学院受过教育的人统治的,他接受过一些不太重要的命令,并曾考虑成为一名司铎。[8]在接受财政部长一职之前,萨拉查曾与几次天主教运动有联系,并与曼纽尔·冈萨尔维斯·塞雷热拉建立了非常亲密的友谊,后者于1929年成为里斯本枢机主教。在科英布拉的大学期间,他们合住在一所名为“Os Grilos”的老修道院。[113]

1929年7月,在萨拉查担任财政部长的情况下,政府废除了一项有利于组织宗教游行的法律。萨拉查向总理递交了书面辞呈,他说:“阁下知道,我从未要求任何可能改善天主教徒法律地位的事情。”他小心翼翼地避免给这个已经陷入困境的国家增加更多的麻烦,但他不能接受“对法律或前政府已经承认的对天主教或葡萄牙教会的权利的侵犯”。[24]

尽管他在掌权前就认同天主教游说团体,而且他的政治哲学基于对天主教社会教义的严密解释,但在他执政的最初阶段,他并没有直接为宗教做任何事情。他想要避免第一共和国的分裂,他知道政治精英中的很大一部分仍然是反教权的。教会和国家仍然是分开的。[114]没有人试图建立神权政治。教会失去的财产从未恢复。[114]

1932年,萨拉查宣布天主教政党是不必要的,因为所有的政党都将被镇压,他“邀请”其成员加入他自己的政治组织——国民联盟。他认为,教会的角色应该是社会的,而不是政治的。作为回应,枢机主教塞雷热拉于1933年创建了天主教政党,并一直在为政治权力而战,直到1934年,教宗庇护十一世告诉塞雷热拉,他应该关注社会问题,而不是政治问题。在1933年的宪法中,第45条规定了所有宗教的公开和私人崇拜自由,以及根据法律和秩序准则建立教会组织和协会的权利。[114]

萨拉查的政治理论以教宗的教义为基础,并在整个20世纪30年代在天主教世界获得了极大的声望。1936年,圣公会在一份田园诗中表达了对该政权的全力支持,次年葡萄牙天主教会领袖重申了这一立场。教宗庇护十二世说:“我衷心地祝福他,我最热切地希望他能够成功地完成他的民族复兴工作,包括精神和物质方面的工作。”[115]1938年,纽约天主教教区成立的福特汉姆大学授予萨拉查荣誉法学博士学位。萨拉查想让教堂恢复到原来的地位,但也想让教堂知道自己的地位并保留它。他明确表示,“国家将避免与教会进行政治交易,并确信教会将避免任何政治行动。”[116][117]

1940年5月,葡萄牙政府和梵蒂冈签署了一项协约。[118]在签署协议之前的谈判中遇到了一些困难;教会仍然渴望重新建立它的影响力,而萨拉查同样决心防止政治领域内的任何宗教干预,这是国家的专属领域。议会共和国的立法没有根本改变:学校的宗教教学仍然是自愿的,而民事婚姻和民事离婚得到保留,宗教誓言没有重新确立。主教是由罗马教廷任命的,但是最终的提名需要得到政府的批准。神职人员要服兵役,但要对武装部队实行牧养,战时还要对医疗单位实行牧养。[116]教会可以建立和维持私立学校,但它们将受到国家的监督。天主教的宗教和道德将在公立学校教授,除非家长提出反对意见。[116]信奉正统婚姻的天主教徒不允许进行民事离婚。该法律规定,“人们的理解是,正是庆祝一桩正统婚姻的事实,意味着配偶放弃了要求离婚的法律权利。”尽管有这一禁令,到1961年,全国近91%的婚姻是正统婚姻。[119][i]

平托和雷佐拉认为,萨拉查用来稳定其政权的一个关键策略是通过《协约》与天主教达成协议。反教权主义将会受到打击,教会将会在葡萄牙人的生活中获得荣耀和中心地位。教会同意远离政治,但它确实为成年人和年轻人运作了许多社会团体。教会的角色成为新国家“有限多元化”的主要支柱。[120][121]

尽管达成了这一里程碑式的协议,葡萄牙的教会-国家关系和教会间关系在20世纪40年代仍然存在一些紧张。著名的反对派牧师,如阿贝尔·瓦兹姆和约阿金·阿尔维斯·科雷亚,在1945年公开支持MUD,并要求给予工人更多的社会权利。阿贝尔·瓦齐姆是该政权的支持者,但是他攻击萨拉查和他对社团主义国家的天主教信仰的主张,认为该政权不忠实于天主教的社会教义,因为人民处于贫困之中。这导致了瓦尔齐姆的报纸《工人报》于1948年停刊。[122]在他的个人日记中,他写道:“在葡萄牙,萨拉查的国家统治教会”。乔奎姆·阿尔维斯·科雷亚被迫流亡美国,于1951年去世。1958年总统选举的反对派候选人温贝托·德尔加多是一名罗马天主教徒,也是该政权的异见者。他引用教宗庇护十二世的话来说明该政权的社会政策是如何与教会的社会教义相违背的。同一年,1958年7月,萨拉查受到波尔图主教安东尼奥·费雷拉·戈梅斯的严重打击。戈梅斯给委员会主席写了一封批评性的信,批评对人权的限制,并谴责葡萄牙的贫困状况。他说,现在是教会走出墓穴,说出自己想法的时候了。[117]萨拉查对此非常愤怒。主教虽然没有被正式流放,但他决定离开这个国家,似乎里斯本向罗马明确表示,主教在葡萄牙的存在是不合适的。[117]

在梵蒂冈第二届大公会议之后,大量天主教徒开始积极参与民主反对派。[123]分别于1961年3月、1963年1月和1964年9月在安哥拉、几内亚和莫桑比克爆发的殖民战争加剧了天主教部门内部沿着进步主义和传统主义路线的分歧。1964年12月,教宗决定前往孟买参加圣餐大会,这对这位葡萄牙政府首脑来说,无异于对整个国家的直接侮辱。自1961年12月以来,这位葡萄牙政府首脑将印度一直视为非法占领果阿的敌人。1964年10月,外交部长弗朗哥·诺盖拉正式将此次访问定义为“欢迎会”。

与教宗访问印度直接相关的是,在教宗访问葡萄牙之前发生的第二件具有重大意义的事件:1965年5月13日,金色玫瑰被归为法蒂玛圣所所有。保罗六世于1967年5月3日正式宣布,他打算参加第一次报道的法蒂玛显灵50周年庆祝活动,这也是庇护十二世将世界献给圣母无玷圣心玛利亚的第二十五周年纪念活动。从一开始,他就尽一切努力消除这次访问的政治意义。这次朝圣被限制在法蒂玛,而且只有一天,而不是里斯本,教宗使用的是蒙特雷空军基地,而不是里斯本机场,这将赋予这次朝圣更多的官方性质。

在葡萄牙,除天主教以外的其他宗教很少或没有什么诉求。在萨拉查的新国家政体期间,没有歧视犹太和新教少数群体的问题,普世运动蓬勃发展。[123]

著作

[编辑]

葡萄牙文学历史学家安东尼奥·何塞·萨莱瓦是一名共产主义者,也是萨拉查的终身政治对手。他声称,读过萨拉查的演讲和笔记的人,会被其清晰简洁的风格所折服。萨莱瓦认为,萨拉查的散文在葡萄牙文学史上占有重要地位,但只有政治上的障碍使其失去了这一地位。萨莱瓦说,萨拉查的文章写得很清晰,就像17世纪的伟大散文一样,扫除了那些经常掩盖葡萄牙学者散文的干扰和马虎。[124][125][126]

萨拉查出版了《如何建立一个国家》(Como se Levanta um Estado)和《如何重建一个国家》(Como se Reergue um Estado)两本书,并且在书中他批评了纽伦堡法案背后的哲学理想[72]。

死亡和葬礼

[编辑]

1968年,萨拉查脑溢血。大多数消息来源认为,这一事件发生在他从避暑别墅的椅子上摔下来的时候。然而,在2009年2月,一些匿名证人在对萨拉查最为保守的秘密进行调查后承认,他是在洗澡时摔倒的,而不是从椅子上摔下来的。[88]总统托马斯相信这位79岁的总理将在秋天后不久去世,于是解雇了萨拉查,由马塞洛·卡丹奴代之。尽管受了伤,萨拉查还是又活了两年。当他出乎意料地恢复清醒时,他的密友没有告诉他他已经被剥夺了权力,而是假装他还在统治,他們維持薩拉查辦公室的運作,並用假公文與假報紙讓他以為自己仍持續統理葡萄牙,直到他1970年7月去世。[89]

成千上万的人在葬礼上,在杰罗尼莫斯修道院的安魂曲中,在运送棺木的专列的通道上,向他的家乡维米耶罗致以最后的敬意。为了象征性地展示他对葡萄牙和殖民帝国的看法,有一段著名的影片记录了几名来自非洲和欧洲的葡萄牙人在他的葬礼上表达敬意的场景。

评价

[编辑]

由于萨拉查的长期统治,对他做出客观评价是困难的。有人认为认为他是两次世界大战期间葡萄牙的救世主和基督教政治哲学的倡导者,也有人认为他是一个有法西斯倾向的独裁者,阻碍了葡萄牙的民主进程。

历史学家汤姆·加拉格尔在1983年批评了萨拉查的过度承诺,他写道,“1938年,萨拉查告诉安东尼奥·费罗,‘我估计在五年内,这个国家的每个孩子都将有机会阅读和写作。’他的真正政策早在六年前就已经显露出来了,当时他明确表示,‘我认为创造精英比教会人们阅读的必要性更紧迫’。”[127]然而,在2018年的回顾中,加拉格尔认为萨拉查将葡萄牙的重点放在了家庭、当地社区和天主教信仰的保守价值观上。他拒绝了法国大革命中的世俗主义和反教权主义,后者在城市里很有势力,但在农村地区却很弱。欧洲其他国家政府的负面特征并不普遍。他从来没有声称纯葡萄牙血统的优越性。没有反犹主义政策,他帮助犹太人逃离纳粹。人们强调的是宗教,但主教和教宗必须在他平静控制的体系中保持自己的地位,而不是大吹大擂或魅力四射。民族主义被用作建立一个巨大的全球帝国的主要理由,这个帝国比法国、英国和其他国家的帝国存在的时间要长得多。萨拉查还成功地利用民族自豪感战胜了地方主义和在1930年以前长期困扰这个国家的痛苦的派系主义。他的联盟将君主主义者、温和的共和党人、商人、教会人士、土地所有者和军队聚集在一起。这些团体都明白,只有在他的领导下,他们的特权才能得到保障。他相信稳定而不是民主,但葡萄牙仍然贫穷,因为欧洲在20世纪60年代和70年代蓬勃发展。为了争夺对许多殖民地的控制权,他在士兵身上花了大量的钱,尽管这是一场必败的战役。到这时,老人自己的声望和地位都在下降。他总是拒绝现代化、进步和自由主义等目标,而喜欢传统、稳定和保守主义,直到21世纪,他的崇拜者仍在重复这些主题。[128]

历史学家尼尔·洛什利称萨拉查是他那一代人中最有天赋的人之一,他为自己的工作和国家做出了巨大的贡献。[129]根据美国学者J. 威阿尔达的观点,尽管在许多领域存在某些问题和持续的贫困,历史学家和经济学家的共识是萨拉查在20世纪30年代在经济领域、公共工程、社会服务以及政府的诚实、效率和稳定方面带来了显著的改善。[130][131]1940年7月,《生活》杂志称萨拉查为“仁慈的统治者”,称他为“迄今为止世界上最好的独裁者,他也是自航海家恩利克王子以来最伟大的葡萄牙人”,并补充说,“独裁者建立了国家”。《生活》杂志宣称:“现代葡萄牙的大部分好东西都要归功于安东尼奥·德·奥利维拉·萨拉查博士(……)独裁者拥有大多数葡萄牙人所不具备的一切品质——冷静、沉默、禁欲、清教、工作狂、对女人冷淡。他让一个处于混乱和贫困之中的国家复兴。他平衡了预算,修建了道路和学校,拆除了贫民窟,降低了死亡率,极大地提高了葡萄牙人的自尊心。”[12][a]

英国驻西班牙大使塞缪尔·霍尔爵士认可了萨拉查在二战期间保持伊比利亚半岛中立的关键作用,并对他大加赞赏。霍尔声称,在他30年的政治生涯中,他会见了欧洲大多数的主要政治家,并高度评价萨拉查。在他看来,萨拉查是一位学识渊博、令人印象深刻的思想家——一半是教授,一半是牧师,一半是有着不可动摇的信仰的隐士。他认为他是一个苦行僧,专注于为国家服务,对欧洲有广博的知识,对炫耀、奢侈和个人利益漠不关心。霍尔对萨拉查深信不疑,认为他“一心一意为国家谋福利”,毕生致力于的国家复兴事业。[68]

历史学家卡尔顿·海斯是民族主义研究领域的先驱专家,二战期间曾任美国驻西班牙大使。他亲自会见了萨拉查,并同意霍尔大使的意见。海耶斯写道,萨拉查“看起来不像一个普通的独裁者”。相反,他看起来是一个谦虚、安静、非常聪明的绅士和学者……十几年前,他从科英布拉大学的政治经济学教授职位上离开,目的是整顿葡萄牙的财政状况。他在这方面几乎取得了奇迹般的成功,这导致了他在外交部长和宪法制定者等其他重要职务上的强势地位。[69]海斯赞赏葡萄牙为同西班牙组成一个真正中立的半岛集团所作的努力,这是一项不可估量的贡献,在对抗轴心国的宣传和呼吁方面,当时英国和美国对伊比利亚半岛的影响要小得多。[70]

比利时外交官安德烈·德·斯达尔克是北约各国大使的负责人,曾在北约理事会任职近24年,他与萨拉查建立了亲密而长久的友谊。在他的回忆录中,斯达尔克用了整整一章来描述萨拉查,并将萨拉查、丘吉尔和保罗-亨利·斯巴克列为他一生中遇到的最伟大的三位政治领袖之一。[132]

葡萄牙文学史学家安东尼奥·何塞·萨莱瓦是一名共产主义者,也是萨拉查一生激烈的政治对手,他声称,“萨拉查无疑是葡萄牙历史上最杰出的人物之一,他拥有非凡的人并不总是具备的品质:正确的意图。”[133]

在法国《费加罗报》刊登的一次采访中,西班牙独裁者弗朗西斯科·佛朗哥热情洋溢地谈到了萨拉查:“我所知道的最完美、最值得尊敬的政治家就是萨拉查。”我认为他的智慧,他的政治意识和他的谦卑是一个非凡的人格。他唯一的缺点可能就是有的时候太过谦虚了。”[51]然而,这是弗朗哥对萨拉查帮助他打赢西班牙内战的回应,而他也努力防止葡萄牙陷入共产主义和第一共和国的混乱。

葡萄牙历史学家、学者兼编辑A·H·德·奥利维拉·马科斯在谈到萨拉查时写道:“他认为自己是这个国家的向导,认为有些事情只有他能做,这一点也让越来越多的同胞相信了……”他变得越来越像一个独裁者,越来越倾向于把自己神化,越来越不信任别人。”[134]

1965年11月20日,《时代》杂志这样评价萨拉查:“每隔四年,总理安东尼奥·德·奥利维拉·萨拉查就会让选定的少数“反对派”领导人参加一场政治作秀。在这期间,萨拉查会放松秘密警察的控制,使他们有足够的时间竞选葡萄牙拥有130个席位的国民议会。他们仅起橡皮图章的作用。反对派候选人通常都是40年前被推翻、名誉扫地的第一共和国政权留下的老朽,萨拉查决定他们能说什么,不能说什么……”[135]

葡萄牙诗人、作家兼文学评论家费尔南多·佩索阿写道,萨拉查“能够在其专业领域(即金融科学)的范围内治理国家,但不具备在全方位治理国家的能力”,并补充道,“如果奥利维拉·萨拉查只是财政部长,那没问题,而他是一切事务的部长,这一点就很值得怀疑了。”[136]

美国作家、政治学家保罗·H·刘易斯曾这样描述萨拉查:“尽管他从未接受过圣职,但他继续过着司铎般孤独、苦行的生活——从未结婚,把所有的时间都投入到学术事业中,先是在科英布拉大学当经济学家,后来又开始经营政府。”他冷酷、聪明、专注——一个“具有令人痛苦的矜持:一种近乎摩尼派式的苛求,暗示着他可能厌恶性,总是全身心投入工作”的男人。[137]

2006年和2007年的两个电视民意节目引起了争议。萨拉查在RTP1频道的“最伟大的葡萄牙人”节目中获得了41%的选票,当选为“有史以来最伟大的葡萄牙人”。[138][139]学者詹姆·诺盖拉·平托为他做了介绍。平托描述了他在接受这项任务后所面临的一些观众做出了“困惑、惊讶、攻击性甚至敌意的反应”。[108] 在一项由讽刺辩论节目“邪恶轴心”在SIC Noticias频道进行的民意调查中,萨拉查也被评为“有史以来最糟糕的葡萄牙人”。然而,由该节目主持的两轮官方民意调查结果显示,公众实际上已经把萨拉查及其政权的主要反对者马里奥·苏亚雷斯评为“有史以来最糟糕的葡萄牙人”。[140][141][142] 这让观众们对节目的可靠性和严肃性表示担忧,争议甚至延伸到节目“最伟大的葡萄牙人”的投票,马里奥·苏亚雷斯称其“从头到尾都是一派胡言”。[143]多年前,SIC频道的一项调查也将萨拉查评为“20世纪葡萄牙最伟大的人物”。

后萨拉查时代

[编辑]萨拉查认为他死后他的政权就没有希望了。[108]尽管如此,在萨拉萨尔的长期助手、里斯本大学法学院知名学者、政治家、1933年宪法共同起草人马塞洛·卡丹奴的指导下,新国家政体仍然坚持了下来。卡丹奴诺试图削弱他帮助建立的政权的锋刃,但是他能够从政府的强硬分子中挤出的微薄的改革远远不能满足人民中那些想要更多自由的人。新国家政体最终在1974年4月25日随着康乃馨革命而倒台。

荣誉

[编辑]勋章

[编辑]萨拉查获得了下列葡萄牙的勋章。[144]

- 圣雅各佩剑大十字勋章(1929年4月15日)

- 殖民帝国勋章大十字勋位(1932年4月21日)

- 塔与剑骑士团的大十字勋章(1932年5月28日,第一个非贵族获得这样的荣誉)[145]

- 恩里克王子勋章(1968年10月4日)

他还获得了其他几个国家的类似荣誉,包括法国、德国、比利时、波兰、罗马尼亚和西班牙。[146]

学术荣誉

[编辑]萨拉查被授予以下学术荣誉。

其他

[编辑]

连接里斯本和阿尔马达的塔古斯河大桥建成后被命名为萨拉查大桥。它是世界上第五长的吊桥,也是美国以外最长的吊桥。后来改名为4月25日大桥。萨拉查体育场是莫桑比克新国家政体期间修建的一座值得关注的多功能体育场,以萨拉查的名字命名。随着1975年新政府上台,它被重新命名为马沙瓦体育场。[148]全国许多地方(街道、大道、广场)都以萨拉查命名。自1974年康乃馨革命以来,尤其是在地区首府,许多地名都重新命名,例如澳門的薩拉沙博士大馬路被改稱友誼大馬路,但至今仍有大约20个地方提到萨拉查。[149]也有一些阿兹勒赫瓷砖画引用了萨拉查的名言。

在流行文化中,萨拉查蛋糕(葡萄牙語:Bolo de Salazar)指的是萨拉查过去常吃的蛋糕。它既便宜又简单,也许和海绵蛋糕有相似之处。在葡萄牙,厨房蛋糕铲有时被称为“萨拉查”,因为它能有效地不留任何残留物。

2011年,一个名为“萨拉查的土地”的葡萄酒品牌获得了国家研究院的批准。由于业主的经济困难,这款葡萄酒一直没有上市。[150]2012年,萨拉查的家乡圣孔巴当议会宣布了一个名为“萨拉查的回忆”的品牌,用于一系列地区产品,尤其是葡萄酒。它被同一研究所拒绝了,因为这可能在公众中造成冒犯。市长称,这一拒绝是荒谬的,他不会在未来的品牌命名方案中放弃或去掉萨拉查这个名字。他正在考虑提交“萨拉查葡萄牙”这一名称,不过民众对该政权的“记忆”可能是导致其被拒绝的原因之一。[151]

Salazar - Fatherland's Workman这个品牌注册并运营着www.oliveirasalazar.org (页面存档备份,存于互联网档案馆)网站,该网站收录了与萨拉查有关的各种文件。

萨拉查发明了HCESAR键盘布局,并于1937年7月17日颁布了法令。[152][153][154]

注释

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 《生活》杂志的全文,《葡萄牙:战争使其成为欧洲的前门》,可以在网上阅读。

- ^ 根据当时英国驻里斯本大使馆的一份快讯:“总的来说,这部新宪法得到了它应得的显著认可。它的社团主义理论有一定的法西斯主义性质,这是对18世纪教条的中世纪的回归。这种品质不适合我们盎格鲁-撒克逊人的传统,在一个迄今仍将其民主建立在法国哲学基础上并发现其不适合民族气质的国家,这种品质并不是不合适的。英国大使馆还指出,葡萄牙的文盲问题使选举变得困难和虚幻。[36]

- ^ 霍尔声称,在他30年的政治生涯中,他会见了欧洲大多数的主要政治家,并且非常重视萨拉查。在他看来,萨拉查是一位学识渊博、令人印象深刻的思想家,部分是教授,部分是牧师,部分是对欧洲文明原则不可动摇的信仰的隐居者。霍尔认为他是一个苦行僧,专注于为国家服务,对欧洲有广博的知识,对炫耀、奢侈和个人利益漠不关心。我们坚信萨拉查是“一个有一种理念的人,那就是国家的利益至上,并把毕生的公共生活都献给了复兴。”[68]

- ^ 海斯是这样评价萨拉查的,说他“看起来不像一个普通的独裁者”。相反,他看起来是一个谦虚、安静、非常聪明的绅士和学者,十多年前,为了整顿葡萄牙的财政,他从著名的科英布拉大学政治经济学教授的职位上被拉了出来,他在这方面几乎奇迹般的成功导致了其他主要权力和职责的强加,包括外交部长和宪法制定者。”[69][70]

- ^ 葡萄牙境内犹太难民援助委员会(COMASSIS)由奥古斯托·埃萨基和埃利亚斯·巴努埃尔领导,摩西·阿姆扎拉克和阿道夫·贝纳鲁斯担任名誉主席。

- ^ 在电影卡萨布兰卡的结尾处,伊莉莎·伦德(英格丽·褒曼饰)和她的丈夫逃到里斯本前往美国,这是最令人难忘的电影场景之一。锐克·布莱恩和伊莉莎·伦德命运多舛。锐克·布莱恩牺牲了他们原本可能在一起的生活,以确保她的安全。

- ^ 要对热带葡萄牙主义理论进行批判性的审视,可以参考杰拉尔德·J·本德的《葡萄牙统治下的安哥拉:神话与现实》一书。他在1979年至1987年于洛杉矶南加州大学国际关系学院担任教授和非洲研究协会理事会成员。

- ^ 在第一共和国时期担任安哥拉总督的诺顿·德·马托斯在1953年出版了一本书,题目是《我们的非洲》,书中他为殖民主义政策辩护,这些政策比萨拉查的政策更具侵略性,并支持葡萄牙白人定居者大规模占领领土的想法。[95]

- ^ 萨拉查的协约比他的新国家政体都要长寿30年。2004年,总理若泽·曼努埃尔·巴罗佐签署了一份新的协约。1975年,为了允许天主教婚姻中的民事离婚,萨拉查的文本被做了轻微的修改,同时保留了所有其他条款。

參考資料

[编辑]- ^ 1.0 1.1 Kay 1970,第68頁.

- ^ Gallagher 1983,第60頁.

- ^ Winston Churchill, 12 October 1943 Statement in the House of Commons (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 4.0 4.1 Kay 1970,第123頁.

- ^ 5.0 5.1 5.2 Rendel 1957,第37頁.

- ^ 6.0 6.1 Kay 1970,第10–11頁.

- ^ Meneses 2009,第12頁.

- ^ 8.0 8.1 8.2 Kay 1970,第11頁.

- ^ Kay 1970,第12頁.

- ^ 10.0 10.1 Kay 1970,第26頁.

- ^ Wiarda 1977,第46頁.

- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Portugal: The War Has Made It Europe's Front Door. Life. 1940-07-29 [2015-04-30]. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ 13.0 13.1 Derrick 1938,第39頁.

- ^ Derrick 1938,第38–44頁.

- ^ Wiarda 1977,第47, 92頁.

- ^ Wiarda 1977,第81頁.

- ^ Wiarda 1977,第82頁.

- ^ Meneses 2009,第14頁.

- ^ Kay 1970,第23頁.

- ^ Kay 1970,第24頁.

- ^ Kay 1970,第32頁.

- ^ Kay 1970,第38頁.

- ^ Wiarda 1977,第94頁.

- ^ 24.0 24.1 Menezes 2009,第64頁.

- ^ Wiarda 1977,第80頁.

- ^ Wiarda 1977,第79頁.

- ^ Meneses 2009,第162頁.

- ^ 28.0 28.1 Kay 1970,第63頁.

- ^ Wiarda 1977,第97頁.

- ^ 30.0 30.1 Wiarda 1977,第98頁.

- ^ Kay 1970,第53頁.

- ^ Gallagher 1990,第167頁.

- ^ 33.0 33.1 33.2 Kay 1970,第55頁.

- ^ Wiarda 1977,第88頁.

- ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 Wiarda 1977,第100頁.

- ^ *British Embassy in Lisbon despatch on draft constitution. Contemporary Portuguese History Online. The Contemporary Portuguese History Research Centre. [2015-09-26]. (原始内容存档于2018-05-18).

- ^ Wiarda 1977,第101頁.

- ^ 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 Kay 1970,第49頁.

- ^ Nohlen, D & Stöver, P. (2010) Elections in Europe: A data handbook, p. 1542 ISBN 978-3832956097

- ^ Adão, Áurea; Remédios, Maria José. The educational narrativity in the first period of Oliveira Salazar's government. Women's voices in the National Assembly (1935–1945). History of Education: Journal of the History of Education Society. 2006-05-23, 34 (5): 547–559. doi:10.1080/00467600500221315.

- ^ Wiarda 1977,第109頁.

- ^ Wiarda 1977,第132頁.

- ^ Wiarda 1977,第155頁.

- ^ Kay 1970,第50–51頁.

- ^ Payne, Stanley. A History of Fascism, 1914–1945 1. University of Wisconsin Press. 1995. ISBN 9780299148744.

- ^ Linz, Juan José. Totalitarian and Authoritarian Regimes 1. Lynne Rienner Publishers. 2000: 226. ISBN 9781555878900.

- ^ Paxton, Robert O. The Anatomy Of Fascism. NY: Alfred A. Knopf. 2004: 217. ISBN 1400040949.

- ^ Paxton, Robert O. The five stages of fascism. Journal of Modern History. 1998, 70 (1): 1–23.

- ^ 49.0 49.1 49.2 49.3 Wiarda 1997,第160頁.

- ^ Beevor, Antony. The Spanish Civil War. p. 97. ISBN 0911745114

- ^ 51.0 51.1 Lochery 2011,第19頁.

- ^ Meneses 2011,第200頁.

- ^ Tarrafal: Memórias do Campo da Morte Lenta/ by Diana Andringa (PDF). [2020-05-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-16).

- ^ Hoare 1946,第45頁.

- ^ Kay 1970,第117頁.

- ^ Maria Inácia Rezola, "The Franco–Salazar Meetings: Foreign policy and Iberian relations during the Dictatorships (1942–1963)" E-Journal of Portuguese History (2008) 6#2 pp. 1–11. online (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Hoare 1946,第58頁.

- ^ Agência Lusa, Único atentado contra o ditador Oliveira Salazar foi há 70 anos (页面存档备份,存于互联网档案馆), in Destak.pt

- ^ Emídio Santana. Arquivo Nacional Torre do Tombo. [2013-10-15]. (原始内容存档于2013-10-17).

- ^ Henry Jay Taylor, Milwaukee Sentinel, 2 October 1968, as cited in Kay 1970,第123頁

- ^ Salazar, António de Oliveira. Como se Levanta um Estado. Lisbon: Golden Books. 1977: 69.

- ^ Filipe Ribeiro De Meneses. Salazar: A Political Biography. Enigma Books. 2013: 223 [2020-05-11]. ISBN 978-1929631902. (原始内容存档于2020-11-02).

- ^ Kay 1970,第121–122頁.

- ^ Wheeler, Douglas. The Price of Neutrality: Portugal, the Wolfram Question, and World War II. Luso-Brazilian Review. Summer 1986, 23 (1): 107–127. JSTOR 3513391.

- ^ 65.0 65.1 65.2 Leite 1998,第185–199頁.

- ^ 66.0 66.1 Meneses 2009,第240頁.

- ^ Oxford In Portugal 1941. British Pathé. 1941 [2014-06-07]. (原始内容存档于2020-08-15).

- ^ 68.0 68.1 Hoare 1946,第124–125頁.

- ^ 69.0 69.1 Hayes 1945,第36頁.

- ^ 70.0 70.1 Hayes 1945,第119頁.

- ^ Leite, 'Document 2: Telegram From Sir Ronald Campbell'

- ^ 72.0 72.1 Salazar, António de Oliveira – 'Como se Levanta um Estado', ISBN 978-9899537705

- ^ Dez anos de Política Externa, Vol. 1, p. 137. Edição Imprensa Nacional 1961

- ^ Benarus, Adolfo. O Antisemitismo. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia. 1937.

- ^ Milgram 2011,第11頁.

- ^ Levy, Samuel. Moses Bensabat Amzalak. . Israeli Community in Lisbon. [2014-08-06]. (原始内容存档于2015-09-23) (葡萄牙语).

- ^ Goldstein, Israel. My World as a Jew: The Memoirs of Israel Goldstein. Associated University Presses. 1984: 413. ISBN 978-0845347805.

- ^ Mascarenhas, Alice. Madeira Gold Medal of Merit for Louis. Gibraltar Chronicle. 2013-01-09 [2014-04-17]. (原始内容存档于2014-04-19).

- ^ Milgram 2011,第89頁.

- ^ Milgram 2011,第264頁.

- ^ Spared Lives, The Action of Three Portuguese Diplomats in World War II – Documentary e-book edited by the Raoul Wallenberg Foundation

- ^ Neil Lochery estimates a high end number of one million.

- ^ Sobral, Claudia. Depois da guerra, o paraíso era Portugal [After the war the paradise was Portugal]. Público (Portugal). 2013 [2014-04-19]. (原始内容存档于2016-11-14) (葡萄牙语).

- ^ Klemmer, Harvey "Lisbon – Gateway to Warring Europe" (National Geographic, August 1941)

- ^ Rosas, Fernando (dir.) (1995). Revista História (History Magazine) – Number 8 (New Series)

- ^ Costa Pinto, António. The Blue Shirts – Portuguese Fascists and the New State. New York: Social Science Monographs, Boulder – Columbia University Press. 2000. ISBN 978-0880339827.

- ^ Meneses 2009,第584–586頁.

- ^ 88.0 88.1 'Salazar fell in a bathtub, not from a chair' (Portuguese language). [2018-12-06]. (原始内容存档于2018-12-06).

- ^ 89.0 89.1 Meneses 2009,第608–609頁.

- ^ 90.0 90.1 Kay 1970,第212–215頁.

- ^ Kay 1970,第215頁.

- ^ Armando Marques Guedes; María José Lopes; Stephen Ellis. State and traditional law in Angola and Mozambique. Almedina. 2007: 60 [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ Bernard A. Cook. Europe Since 1945: An Encyclopedia. Taylor & Francis. 2001: 1033–1034 [2020-05-12]. ISBN 978-0815340584. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ Meneses 2011,第358–359頁.

- ^ Norton de Matos, José. África Nossa: O que Queremos e o que não Queremos nas Nossas Terras de África. Oporto: Marânus. 1953. ASIN B004PVOVDW (葡萄牙语).

- ^ 96.0 96.1 Heinz Duthel. Global Secret and Intelligence Service – III. Lulu.com. 2008: 33 [2020-05-12]. ISBN 978-1409210900. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ Flight from Angola. The Economist (London). 1975-08-16 [2020-05-12]. (原始内容存档于2013-07-23).

- ^ Dismantling the Portuguese Empire. Time (New York). 1975-07-07 [2019-03-26]. (原始内容存档于2013-07-23).

- ^ Bravo, Philip. The Case of Goa: History, Rhetoric and Nationalism. Past Imperfect. 1998, 7 [2014-06-02]. (原始内容存档于2016-08-25).

- ^ 100.0 100.1 Kay 1970,第305頁.

- ^ A Summary of the Early History of Goa. GOACOM. 1916-04-04 [2013-09-04]. (原始内容存档于2012-04-02).

- ^ India, Portugal, Indian (PDF). Keesing's Record of World Events: 18659. March 1962 [2014-06-02]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-02).

- ^ Nicolau Andresen, "The Salazar Regime and European Integration, 1947–1972," European Review of History (2007) 14#2 pp. 195–214.

- ^ 104.0 104.1 Candeias, António; Simoes, Eduarda. Alfabetização e escola em Portugal no século XX: Censos Nacionais e estudos de caso.. Análise Psicológica. 1999, 17 (1): 163–194 [2014-05-10]. (原始内容存档于2014-05-12) (葡萄牙语).

- ^ Ramos 2010,第641頁.

- ^ Candeias, António (2004). Alfabetização e Escola em Portugal nos SÈculos XIX e XX. Os Censos e as Estatísticas (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian)

- ^ Mattoso, José; Rosas, Fernando. História de Portugal: o Estado Novo VII. Lisbon: Estampa. 1994: 251. ISBN 978-9723310863 (葡萄牙语).

- ^ 108.0 108.1 108.2 YouTube上的Os Grandes Portugueses: Prof. Dr. António de Oliveira Salazar, in RTP, Jaime Nogueira Pinto in The Greatest Portuguese

- ^ História de Portugal. A luta de facções entre os salazaristas (页面存档备份,存于互联网档案馆) 'Até os americanos já o tinham abandonado, temendo "recriar o caos que existia em Portugal antes de Salazar tomar o poder".', from História de Portugal (2009), Rui Ramos, Bernardo de Vasconcelos e Sousa, and Nuno Gonçalo Monteiro, Esfera dos Livros, cited in ionline.pt

- ^ Historian Stanley Payne on Fernando Rosas works and Anne Pitcher's works. [2014-11-15]. (原始内容存档于2016-03-04).

- ^ Mattoso, José; Rosas, Fernando. História de Portugal: o Estado Novo VII. Lisbon: Estampa. 1994: 474. ISBN 978-9723310863 (葡萄牙语).

- ^ Eric Solsten, ed. Portugal: A Country Study – Economic Growth and Change. Washington: GPO for the Library of Congress, 1993 [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Menezes 2009,第19頁.

- ^ 114.0 114.1 114.2 Kay 1970,第359頁.

- ^ Cited from The Whole Truth About Fatima, Vol. II, p. 412.

- ^ 116.0 116.1 116.2 Egerton 1943,第301頁.

- ^ 117.0 117.1 117.2 Kay 1970,第359–360頁.

- ^ Full text Salazar's concordat (1940) available online in this link. [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-12-30).

- ^ Fundação Francisco Manuel dos Santos: Statistical date can be found in the following link: [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ António Costa and Maria Inácia Rezola, "Political Catholicism, Crisis of Democracy and Salazar's New State in Portugal," Totalitarian Movements & Political Religions (2007) 8#2 pp. 353–368.

- ^ Tom Gallacher, "Portugal," in Tom Buchanan and Martin Conway, eds, Political Catholicism in Europe, 1918–1965 (Oxford University Press, 1996).

- ^ Menezes 2009,第327頁.

- ^ 123.0 123.1 Kay 1970,第362頁.

- ^ António José Saraiva. Salazarismo. Revista Expresso. 1989-04-22, IV (22): 15 (葡萄牙语).

...a sua prosa digna de entrar na história da literatura portuguesa.

- ^ João Medina. Salazar, Hitler e Franco: estudos sobre Salazar e a ditadura. Livros Horizonte. 2000: 245 [2020-05-12]. ISBN 978-9722410748. (原始内容存档于2020-12-19) (葡萄牙语).

- ^ James A. Moncure. Research guide to European historical biography, 1450–present. Beacham Pub. July 1992: 1734 [2020-05-12]. ISBN 978-0933833289. (原始内容存档于2020-07-26).

- ^ Gallagher 1983,第99頁.

- ^ Tom Gallagher, "Salazar: Portugal’s Great Dictator A contemporary of Hitler, Franco and Mussolini, Salazar is remembered by some of his compatriots as the greatest figure in the nation's history. Why?" History Today (Sept 2018) 68#9 online (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Lochery 2011,第14–15頁.

- ^ Wiarda 1977,第156頁.

- ^ See other comments for the 1930s achievements in Time Magazine 1935, Life magazine 1940, and books from: Derrick 'The Portugal Of Salazar', William C. Atkinson 'The Political Structure of the Portuguese New State pp. 346–354', Jacques Ploncard d'Assac 'Salazar', Freppel Cotta 'Economic Planning in Corporative Portugal'.

- ^ Staercke, André de. Mémoires sur la Régence et la Question Royale.. Bruxelles: Editions Racine. 2003: 24. ISBN 978-2873863166.

- ^ Saraiva, António José, Expresso journal of 22 April 1989. In Portuguese: "Salazar foi, sem dúvida, um dos homens mais notáveis da História de Portugal e possuía uma qualidade que os homens notáveis nem sempre possuem: a recta intenção."

- ^ A. H. de Oliveira Marques. History of Portugal: From Lusitania to Empire; vol. 2, From Empire to Corporate State. Columbia University Press. 1972: 215 [2020-05-12]. ISBN 978-0231031592. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ Editorial series. Portugal: Against the Situation. Time Magazine 86 (20) (Time Inc.). 1965-11-12 [2020-05-12]. (原始内容存档于2014-08-01).

- ^ José Barreto. Salazar and the New State in the writings of Fernando Pessoa. The Free Library. Portuguese Studies. 2008-09-22 [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-08-15).

- ^ Lewis, Paul H. Salazar's Ministerial Elite, 1932–1968. The Journal of Politics. August 1978, 40 (3): 622–647. JSTOR 2129859. doi:10.2307/2129859.

- ^ Grandes Portugueses – Informação – Especializada – RTP. [2015-05-03]. (原始内容存档于2014-02-16).

- ^ Poll (页面存档备份,存于互联网档案馆) Technically correct poll made by the TV station RTP and Eurosondagem, following the victory of Salazar in its television show 'Os Grandes portugueses', at www.rtp.pt

- ^ Official Blog, Poll. O Pior Português de Sempre. [2015-05-03]. (原始内容存档于2020-12-01).

- ^ Official poll results for the first part, started on 2006-12-01, votação

- ^ Official poll results for the final round, started on 2007-02-05, votação

- ^ Mário Soares: Programa "Grandes Portugueses" é um disparate Cultura : TV e Cinema Diário Digital. Diário Digital / Lusa. [2015-05-03]. (原始内容存档于2015-05-18).

- ^ Ordens Honorificas Portuguesas. Página Oficial das Ordens Honorificas Portuguesas. Presidência da República Portuguesa. [2015-09-26]. (原始内容存档于2013-09-11).

- ^ Meneses 2009,第76–77頁.

- ^ Salazar – O Obreiro da Pátria. [2015-04-26]. (原始内容存档于2020-10-27).

- ^ Newspaper Archive of Southern Cross, 30 June 1938, p. 8/24

- ^ Clube Ferroviário de Moçambique - Estádio da Machava (antigo Salazar). [2015-04-26]. (原始内容存档于2020-08-15).

- ^ Salazar "sobrevive" na toponímia nacional em 20 localidades portuguesas. Público, Comunicação Social. 2009-04-24 [2015-04-26]. (原始内容存档于2016-01-10).

- ^ INPI autorizou vinho com o nome de Salazar. Diário de Notícias. 2012-11-29 [2015-04-26]. (原始内容存档于2018-07-22).

- ^ Ribeiro, Graça Barbosa. Santa Comba Dão queria lançar vinho "Memórias de Salazar" mas marca foi chumbada. Público, Comunicação Social. 2012-11-28 [2015-04-26]. (原始内容存档于2020-12-19).

- ^ Regulamento da Organização da Mocidade Portuguesa, Diário do Governo nº 284, I série de 4 de Dezembro de 1936 e os Decretos nº 27882 e nº 27868 de 21 de Julho de 1937.

- ^ Lira, Sérgio, Os museus e o conceito de património amarante (article), Fernando Pessoa University, [2020-05-26], (原始内容存档于2012-07-18).

- ^ Fernando Pessoa University, [2020-05-26], (原始内容存档于2020-12-02).

来源

[编辑]- Costa Pinto, António. The Blue Shirts - Portuguese Fascists and the New State (PDF). Social Science Monographs, Boulder - Distributed by Columbia University Press, NY. 2000. ISBN 088033-9829. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-25).

- de Meneses, Filipe Ribeiro. Review: The Origins and Nature of Authoritarian Rule in Portugal, 1919–1945. Contemporary European History. 2002, 11 (1): 153–163 [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-12-19).

- Derrick, Michael; R.J. Stove. The Portugal of Salazar. New York: Campion Books, Ltd. 1938. online free

- Egerton, F. Clement C. Salazar, Rebuilder of Portugal. London: Hodder & Stoughton. 1943.

- Gallagher, Tom. Portugal: A Twentieth-century Interpretation. Manchester University Press. 1983: 60, 99 [2020-05-12]. ISBN 978-0719008764. (原始内容存档于2020-12-19).

- Gallagher, Tom. Chapter 9: Conservatism, dictatorship and fascism in Portugal, 1914–45. Blinkhorn, Martin (编). Fascists and Conservatives. Routledge. 1990: 157–173. ISBN 004940086X.

- Hayes, Carlton J.H. Wartime mission in Spain, 1942–1945. Macmillan Company 1st Edition. 1945. ISBN 978-1121497245.

- Hoare, Samuel. Ambassador on Special Mission. Collins; First Edition. 1946: 124, 125.

- Kay, Hugh. Salazar and Modern Portugal. New York: Hawthorn Books. 1970.

- Leite, Joaquim da Costa. Neutrality by Agreement: Portugal and the British Alliance in World War II 14 (1): 185–199. 1998 [2014-03-19]. (原始内容存档于2016-05-12).

- Lochery, Neill. Lisbon: War in the Shadows of the City of Light, 1939–1945. PublicAffairs; 1 edition. 2011: 345. ISBN 978-1586488796.

- Meneses, Filipe. Salazar: A Political Biography. Enigma Books; 1 edition. 2009: 544. ISBN 978-1929631902.

- Milgram, Avraham. Portugal, Salazar, and the Jews. Yad Vashem. 2011: 324. ISBN 978-9653083875.

- Milgram, Avraham. Portugal, the Consuls, and the Jewish Refugees,1938–1941 (PDF) XXVII: 123–156. 1999 [2014-03-19]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-26).

- Nogueira, Franco (1977–1985), Salazar: estudo biográfico, 6 vol.

- A mocidade e os princípios, 1889–1928 (3. ed. com estudo prévio pelo Joaquim Veríssimo Serrão) 1 3a. Porto [Portugal]: Civilização Editora. 2000 [1977]. ISBN 978-9722618397.

- Os tempos áureos, 1928–1936 (2. ed.) 2. Porto: Livraria Civilização. 1977. ISBN 978-9722618403.

- As grandes crises, 1936–1945 3 5a. Porto: Livraria Civilização. 1978. ISBN 978-9722618434.

- O ataque, 1945–1958 4 4a. Porto: Livraria Civilização. 1980. ISBN 978-9722618441.

- A resistência, 1958–1964 5 4. Porto: Livraria Civilização. 1984. ISBN 978-9722618410.

- O último combate (1964–1970) 6. Porto [Portugal]: Civilização Editora. 1985.

- Pereira, Pedro Teotónio. Correspondência de Pedro Teotónio Pereira Oliveira Salazar. Presidência do Conselho de Ministros. Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista. 1987 (葡萄牙语).

- Pimentel, Irene; Ninhos, Claudia. Salazar, Portugal e o Holocausto. Lisbon. 2013: 908. ISBN 978-9896442217 (葡萄牙语).

- Ramos, Rui. História de Portugal 4th. A Esfera dos Livros. 2010.

- Rendel, Sir George. The Sword and the Olive – Recollections of Diplomacy and Foreign Service 1913–1954 First. John Murray. 1957. ASIN B000UVRG60.

- Wheeler, Douglas L. In the Service of Order: The Portuguese Political Police and the British, German and Spanish Intelligence, 1932–1945. Journal of Contemporary History. 1983, 18 (1): 1–25. JSTOR 260478. doi:10.1177/002200948301800101.

- Wheeler, Douglas L.; Walter C. Opello. Historical Dictionary of Portugal. Scarecrow Press. 2010-05-10: 238–241 [2020-05-12]. ISBN 978-0810870758. (原始内容存档于2020-12-19).

- Wiarda, Howard J. Corporatism and Development: The Portuguese Experience First. Univ of Massachusetts Press. 1977. ISBN 978-0870232213.

延伸阅读

[编辑]- Baklanoff, Eric N. The Political Economy of Portugal's Later "Estado Novo": A Critique of the Stagnation Thesis. Luso-Brazilian Review. 1992, 29 (1): 1–17. JSTOR 3513163.

- Coyne, E.J. Oliveira Salazar and the Portuguese Corporative Constitution. The Irish Monthly. 1936, 64 (752): 81–94.

- Gallagher, Tom. Salazar: Portugal’s Great Dictator. History Today. 2018-09, 68 (9) [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-12-19).

- Graham, Lawrence S.; Makler, Harry M. Contemporary Portugal: the revolution and its antecedents. University of Texas Press. 1979.

- Hamann, Kerstin; Manuel, Paul Christopher. Regime changes and civil society in twentieth-century Portugal. South European Society and Politics. 1999, 4 (1): 71–96.

- Kay, Hugh. Salazar and modern Portugal. London: Eyre & Spottiswoode. 1970.

- de Meneses, Filipe. Salazar: A Political Biography. Enigma Books. 2009.

- Payne, Stanley G. 27. A History of Spain and Portugal 2. 1973: 663–683 [2020-05-12]. (原始内容存档于2020-12-13).

- Pimentel, Irene. Women's Organizations and Imperial Ideology under the Estado Novo. Portuguese Studies. 2002, 18: 121–131. JSTOR 41105184.

- Pitcher, M. Anne. Politics in the Portuguese Empire: the State, industry, and cotton, 1926–1974. Oxford University Press. 1993.

- Stoer, Stephen R; Dale, Roger. Education, State, and Society in Portugal, 1926–1981. Comparative Education Review. 1987, 31 (3): 400–418. JSTOR 1188572. doi:10.1086/446698.

- Weber, Ronald. The Lisbon Route: Entry and Escape in Nazi Europe. 2011.

- West, S. George. The Present Situation in Portugal. International Affairs. 1938, 17 (2): 211–232. JSTOR 2602248. doi:10.2307/2602248.

- Wright, George. The destruction of a nation: United States' policy towards Angola since 1945. London: Pluto Press. 1997. ISBN 978-0745310299.

史学资料

[编辑]- de Meneses, Filipe Ribeiro. Slander, Ideological Differences, or Academic Debate? The "Verão Quente" of 2012 and the State of Portuguese Historiography. e-Journal of Portuguese History. 2013, 10 (1): 62–77 [2020-05-12]. (原始内容存档于2021-01-25).

初级资料

[编辑]- Salazar, António de Oliveira. Doctrine and action: Internal and foreign policy of the new Portugal, 1928–1939. London: Faber and Faber. 1939. ASIN B00086D6V6.

葡语资料

- Coelho, Eduardo Coelho; António Macieira. Salazar, o fim e a morte: história de uma mistificação; inclui os textos inéditos do Prof. Eduardo Coelho 'Salazar e o seu médico' e 'Salazar visto pelo seu médico' 1. Lisboa: Publ. Dom Quixote. 1995. ISBN 978-9722012720.

- de Melo Rita, Maria da Conceição; Vieira, Joaquim. Os meus 35 anos com Salazar 1st. Lisbon: A Esfera dos Livros. 2007. ISBN 978-9896260743 (葡萄牙语). – Salazar seen by "Micas", one of his two adopted children.

外部链接

[编辑]- 有关安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查在德国经济学中央图书馆(ZBW)20世纪新闻档案中的剪报。

安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查 出生于:1889年4月28日逝世於:1970年7月27日

| ||

|---|---|---|

| 統治者頭銜 | ||

| 前任者: 多明戈斯·德·科斯塔·奧利維拉 |

葡萄牙總理 1932年7月5日-1968年9月27日 |

繼任者: 馬爾塞洛·達斯內維斯·阿爾維斯·卡丹奴 |

| 前任者: 安東尼奧·奧斯卡·德·弗拉戈索·卡爾莫納 |

葡萄牙總統(代理) 1951年4月18日-1951年8月9日 |

繼任者: 弗朗西斯科·克拉維羅·洛佩斯 |