大不列顛及愛爾蘭聯合王國

大不列顛及愛爾蘭聯合王國 United Kingdom of Great Britain and Ireland(英語) | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1801年-1922年[a] | |||||||||||||

| 國歌:《天佑吾皇》[1] | |||||||||||||

| 蘇格蘭版英國皇室徽章 (1837年−1922年)  | |||||||||||||

1914年的英國 | |||||||||||||

| 首都 | 倫敦 51°30′N 0°7′W / 51.500°N 0.117°W | ||||||||||||

| 常用語言 | 英語 蘇格蘭語、愛爾蘭語、蘇格蘭蓋爾語、威爾斯語[2] | ||||||||||||

| 政府 | 單一制議會制君主立憲制 | ||||||||||||

| 英國君主 | |||||||||||||

• 1801年—1820年 | 佐治三世[b] | ||||||||||||

• 1820年—1830年 | 佐治四世 | ||||||||||||

• 1830年—1837年 | 威廉四世 | ||||||||||||

• 1837年—1901年 | 維多利亞女王 | ||||||||||||

• 1901年—1910年 | 愛德華七世 | ||||||||||||

• 1910年—1922年 | 佐治五世[c] | ||||||||||||

| 英國首相 | |||||||||||||

• 1801年 | 小威廉·皮特[d](首任) | ||||||||||||

• 1922年 | 博納·勞[e](末任) | ||||||||||||

| 立法機構 | 英國國會 | ||||||||||||

• 上議院 | 英國上議院 | ||||||||||||

• 下議院 | 英國下議院 | ||||||||||||

| 歷史 | |||||||||||||

| 1801年1月1日 | |||||||||||||

• 英愛條約 | 1921年12月6日 | ||||||||||||

| 1922年12月6日[a] | |||||||||||||

| 1927年4月12日[a] | |||||||||||||

| 面積 | |||||||||||||

| 總計 | 315,093平方公里 | ||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||

• 1801年 | 16,000,000 | ||||||||||||

• 1911年 | 45,221,000 | ||||||||||||

| 貨幣 | 英鎊 愛爾蘭鎊 (1801–1826)[3] | ||||||||||||

| ISO 3166碼 | GB | ||||||||||||

| |||||||||||||

| 今屬於 | |||||||||||||

| |||||||||||||

| 愛爾蘭歷史 |

|---|

|

| 本條目是不列顛群島歷史系列中的文章 |

|

愛爾蘭首頁 |

大不列顛及愛爾蘭聯合王國(英語:United Kingdom of Great Britain and Ireland)是根據《1800年聯合法令》建立的主權國家。大不列顛王國和愛爾蘭王國根據該法案合併,並一直存續直到1922年愛爾蘭自由邦獨立,1927年更名為大不列顛及北愛爾蘭聯合王國為止。在這段時期,英國聯合歐洲各國共同擊敗了拿破崙領導下的法國,組建起了一支龐大的皇家海軍,並建立起了綿延整個十九世紀的霸權地位。在十九世紀,英國與各列強維持了基本的和平局面,僅直接參與了對俄羅斯的規模較小的克里米亞戰爭。[4]直到20世紀初,倫敦才開始與日本、法國和俄羅斯合作,並向美國靠攏。

19世紀是一個經濟快速現代化和工業、貿易和金融增長的時代,英國在很大程度上主宰世界經濟。英國向主要海外領地和美國輸出了大量移民。帝國擴張到非洲和南亞的大部分地區。殖民辦公室和印度辦公室通過少數行政人員在當地管理帝國的各個單位,同時民主制度開始發展,英國東印度公司為其最重要的海外殖民地。十九世紀中期,由於馬鈴薯疫病與不當的政策,愛爾蘭爆發了愛爾蘭大饑荒。1857年,東印度公司爆發一場短暫的叛亂。以自由貿易為中心的通商策略使英國和愛爾蘭的金融家和商人得以像在南美洲一樣,在許多其他獨立的國家成功地運作。

對愛爾蘭自治日益增長的要求導致愛爾蘭獨立戰爭爆發,這場戰爭最終使愛爾蘭島大部脫離聯合王國,並在1922年形成愛爾蘭自由邦;北愛爾蘭仍然是聯合王國的一部分。[5]

1801年-1820年

[編輯]大不列顛與愛爾蘭合併

[編輯]1798年法國大革命期間,愛爾蘭受其影響發生了暴動並形成了一定的規模,不過此次暴動很快就被平定了。儘管如此,考慮到愛爾蘭和法國均信仰天主教,英國政府擔心愛爾蘭會和法國處於同一陣營,因此決定合併大不列顛王國與愛爾蘭王國。經過兩國議會商討後,決定於1801年1月1日正式合併。在英國人看來,儘管愛爾蘭喪失了名義上的獨立地位,但是其天主教信仰的種種限制將會被解除。不過英國國王佐治三世反對終止對天主教會的打壓,亦竭力阻止議會通過任何解放天主教會的法令。[6]

拿破崙戰爭

[編輯]在第二次反法同盟戰爭(1799-1801)期間,英國佔領了法國和荷蘭的大部分海外領地,而荷蘭在1796年成為法國的附屬國。雖然英國獲得了很大的好處,但熱帶疾病奪去了4萬多名英軍士兵的生命。因此當英國簽署《亞眠和約》結束戰爭時,同意歸還它所佔領的大部分領土。不過簽署《亞眠和約》所帶來的結果只是暫時性的停火,而在此之後拿破崙繼續挑釁英國並對其實行貿易禁運。除此之外,拿破崙甚至還出兵佔領了英國盟友漢諾威候選國的首都漢諾威。1803年5月,戰爭再度爆發,拿破崙試圖入侵英國本土,但由於法國海軍實力不足而未能成功。1805年,納爾遜率領的皇家海軍艦隊在特拉法加打敗了法國和西班牙,這是拿破崙戰爭中最後一次重要的海上軍事行動。[7]

1806年,拿破崙頒佈了一系列柏林法令,使大陸封鎖政策生效。這項政策的目的是通過關閉法國控制領土的對外貿易來消除來自英國的威脅。英國軍隊對法國的威脅仍然很小,即使是在拿破崙戰爭最激烈的時候,英國的常備兵力也只有22萬人。而法國的軍隊則超過了100萬人,此外還有許多盟國的軍隊和幾十萬名國民自衛軍,拿破崙可以在需要時徵召他們加入法國軍隊。儘管英國皇家海軍通過威脅法國海運以及佔領法國殖民地有效地破壞了法國在歐洲大陸外的貿易,但英國對法國與歐洲大陸其他經濟體的貿易卻無能為力,對法國在歐洲的領土的威脅也微乎其微。此時法國的人口和農業生產能力遠遠超過了不列顛群島,但在工業、金融、商船和海軍實力方面法國要遜色一些。[8]

拿破崙期望把英國從歐洲大陸上割裂出去就能結束它的經濟霸權。但是恰恰相反,英國擁有世界上最大的工業能力,它對海洋的控制使它能夠通過對其屬地和美國的貿易從而維持相當大的經濟實力。1808年的西班牙起義終於使英國在歐洲大陸獲得了立足點,威靈頓公爵藉此機會逐漸把法國人趕出了西班牙。1814年初,趁着拿破崙與普魯士、奧地利和俄國的戰鬥逐漸失利時,威靈頓公爵入侵了法國南部。拿破崙隨後投降並被流放到厄爾巴島,但於1815年逃了回法國。反法同盟再度聯合,威靈頓和布呂歇爾的軍隊在窩打老一勞永逸地擊敗了拿破崙。[9]

1812年戰爭

[編輯]

為了擊敗拿破崙,英國對美國施加了沉重的壓力。英國先是扣押了與法國進行貿易的美國商船,接着強征出生於英國但已歸化成為美國公民的水手。除此之外英國政府還武裝加拿大的印第安人部落,並煽動他們去襲擊位於美加邊境的美國城鎮。美國人將之視為奇恥大辱,雖然並沒有做好戰爭準備,但美國民眾普遍希望對英開戰從而一雪前恥。不過正因為準備不足,美國軍隊在這場戰爭中表現極為糟糕,無法做到擊敗加拿大的英軍。1813年,美國軍隊控制了伊利湖,從而控制了安大略省的西部,並迫使大部分印第安部落退出了這場戰爭。但是到了1814年拿破崙第一次投降時,英國派出三支軍隊襲擊了紐約州北部,並沿着慕禮蘭州海岸一路南下,甚至焚毀了華盛頓。不過英軍隨後在巴爾的摩被擊敗,在新奧爾良之戰中亦損失慘重。由於雙方陷入了僵局,因此雙方在1814年底進行了和平一致同意恢復戰前邊界。這次談判可謂皆大歡喜,同時也奠定了今後兩個世紀美加邊界的開放,直至今日。[10]

戰後:1815-1822

[編輯]拿破崙戰爭後的英國和1793年的英國大不相同。隨着工業化的發展,英國社會發生了變化,確切來說是變得更加城市化。不過英國在戰後經濟蕭條,歉收和通貨膨脹造成了廣泛的社會動盪。英國的領導層極為保守,始終警惕革命活動的跡象,以免重蹈法國大革命的覆轍。但是歷史學家發現當時這種跡象其實很少,衛理公會等宗教團體都強烈支持保守派。[11]

主要的憲法變化包括議會改革,以及君主制的權力和威望的急劇下降。1820年國王佐治四世登基時,要求議會允許他與妻子賓士域的卡羅琳王妃離婚,這樣他就可以和他最喜歡的情人結婚了。不過不論是一般民眾還是精英階層都強烈支持王妃,並嘲笑國王。這場慘敗在一定程度上損害了君主制的聲譽,但也恢復了佐治三世清醒時期的部分權力。歷史學家尤金·布萊克說:

- 損失是不可挽回的。在他所處的時代,君主日益成為一種象徵性的矛盾。通過瘋狂、愚蠢和不道德,維多利亞的三位前任降低了君主制的地位。只有三十年的維多利亞女王狹隘的家庭美德,才最終恢復了君主的象徵光彩。[12]

極端保守黨

[編輯]極端保守黨是反動的領導者,他們似乎控制了控制政府的保守黨。[13]每一次不幸的事件似乎都指向左翼的陰謀,這使得更多的鎮壓成為必要,以阻止另一場恐怖,就像1793年法國大革命中發生的那樣。歷史學家發現,暴力的激進元素是弱小的:有幾個小陰謀,涉及的人很少,並且他們也不注意安全;他們很快就被鎮壓下去了。[14]然而,鎮壓手段包括在1817年暫停人身保護令(允許政府逮捕和拘留嫌疑犯而不需要理由或審判)。1817年錫德茅斯的封口行動嚴重鉗制了反對派報紙;改革者轉而製作小冊子,每周賣出5萬冊。[15]

彼得盧屠殺和治安六法

[編輯]1819年,在工業區,工廠工人要求提高工資,並舉行了示威遊行。最重要的事件是1819年8月16日在曼徹斯特發生的彼得盧屠殺,當時一個由地主組成的地方民兵組織衝進了60,000人的有序人群,這些人聚集在一起要求改革議會代表制度。人群驚慌失措,11人死亡,數百人受傷。政府認為這是一場對抗革命者的戰役。作為回應,利物浦政府於1819年通過了「六法案」。他們禁止演習和軍事演習;協助搜查武器的搜查令;禁止50人以上的公開集會,包括組織請願的集會;嚴厲懲罰褻瀆及煽動性的刊物;在許多小冊子上印上四便士的郵票,以減少新聞和批評的傳播。違規者可能會受到嚴厲懲罰,包括流放到澳洲。在實踐中,這些法律的目的是阻止麻煩製造者和安撫保守派:它們不常被使用。[16]

歷史學家諾曼·加什說:「彼得盧是個錯誤;這很難說是一場大屠殺。」這是當地政府犯下的一個嚴重錯誤,他們不明白發生了什麼。[17]儘管如此,它還是對當時的英國輿論和歷史產生了重大影響,從那以後,它就成為了官場殘酷鎮壓和平示威的象徵。[18]到19世紀20年代末,隨着經濟的全面復甦,許多18世紀10年代的壓制性法律被廢除,1828年,新的法律保障了宗教異見者的公民權利。

極端保守:巔峰和衰退

[編輯]1819年至1822年,極端保守黨勢力達到頂峰,隨後在托利黨內部失利。他們在19世紀20年代末在容忍第一批持不同意見的新教徒方面所取得的重大突破中失敗了。[19][20]一個更為決定性的打擊是,在丹尼爾·奧康奈爾領導下的愛爾蘭天主教協會在英格蘭天主教徒的支持下,舉行了廣泛的有組織的抗議活動,並出人意料地廢除了對天主教的諸多限制。[21]羅拔·皮爾爵士對天主教會的力量感到震驚,他在1824年警告說:「當危險每小時都在增加時,我們不能溫順地坐視不管,而與政府協調的力量卻在它身邊崛起,不,每天都在對抗它的觀點。」[22]英國最著名的戰爭英雄威靈頓首相對皮爾說:「如果我們不能擺脫天主教會,我們遲早要面對愛爾蘭的內戰。」[23]皮爾和威靈頓一致認為,為了阻止天主教協會的勢頭,必須通過《天主教解放法案》,該法案賦予天主教徒投票權和進入議會的權利。這發生在1829年輝格黨的支持下。該法案的通過表明,極端保守黨長期持有的否決權已不再有效,全面實施重大改革已成為可能。改革時代的舞台已經搭好了。[24]

1820年-1837年

[編輯]

改革時代是在和平時期到來的,這在很大程度上得到了英國皇家海軍壓倒性力量的保證。英國在1815年至1914年之間只參與了一場嚴重的戰爭,即19世紀50年代針對俄羅斯的克里米亞戰爭。那場戰爭在範圍和影響方面都是十分有限的。主要的結果是認識到軍隊醫療服務需要緊急改革,正如護理領導人弗羅倫斯·南丁格爾所倡導的那樣。在帕默斯頓勳爵的領導下,英國外交官宣揚英國的民族主義,反對歐洲大陸上的反動政權,幫助西班牙殖民地獲得自由,並努力廢除國際奴隸貿易。[25]

那是一個繁榮、人口增長和健康狀況較好的時代,但並不包括愛爾蘭,由於19世紀40年代馬鈴薯歉收所引發的大饑荒造成了一百多萬人死亡。而政府卻對處於饑荒的愛爾蘭人無所作為,除了一百萬人死亡外,還有一百萬人在短短幾年內移民到其他國家,大多數人選擇移民到英國和美國。這次的移民潮持續了數十年並且愛爾蘭的人口也再沒有恢復到饑荒前的水平。

工業革命開始加速,包括鋼鐵、煤礦、鐵路和造船在內的行業也加入了紡織廠的行列。而在18世紀70年代失去13個美國殖民地後建立的大英帝國,在印度、亞洲其他地區和非洲也得到了極大的擴展。在19世紀90年代之前,英國與其他殖民大國之間幾乎沒有摩擦。英國的外交政策避免了捲入同盟。[26]

從19世紀20年代到19世紀60年代,英國經歷了動盪和令人興奮的「改革時代」。這個世紀始於對法國長達15年的戰爭,結束於1815年威靈頓在窩打老戰勝拿破崙。在接下來的15年裏,托利黨採取了嚴厲的鎮壓。托利黨代表的是一小部分富裕的土地貴族,他們害怕法國模式下的大眾革命。然而,在19世紀20年代中期,隨着社會動盪的加劇,政府發生了一系列戲劇性的變化。保守黨中較為自由的一派反對極端保守主義的「極端保守主義」派系。政黨分裂,主要領導人倒戈,保守黨失去權力,思想更開明的反對黨輝格黨取而代之。托利聯合政府分崩離析,在保守黨的旗幟下重新組合。許多保守黨人,如帕默斯頓,都轉而支持輝格黨,並成為自由黨。[27]

從憲法上講,19世紀30年代是一個分水嶺:皇室對內閣的控制結束了。1834年,國王威廉四世被迫接受一位在議會中佔多數議席的首相,從那以後,國王就一直與多數人保持一致。[28]

1832年的《大改革法案》出台之時,公眾和精英階層正處於極度焦慮之中,它打破了僵局。議會制度建立在非常少的選民和由少數精英嚴格控制的大量議席的基礎上,進行了徹底的改革。不斷發展的工業城市第一次在議會中有了代表。這為另一個十年的改革鋪平了道路,改革最終以1846年廢除《穀物法》而告終,結束了對進口穀物的關稅,從而使土地貴族的價格保持在高位。廢除該法案得到了反玉米法聯盟的大力支持,該聯盟是由理查·科布登領導的草根活動人士,總部設在工業城市;他們要求便宜的食物。對選舉法進行了一系列的改革,擴大了男性選民的數量,降低了腐敗的程度。保守的反革命與英國國教關係密切,他們通過限制天主教和新教的政治和公民權利來表達對他們的強烈敵意。天主教開始在愛爾蘭組織起來,以社會不穩定和內戰作威脅,議會中的溫和派解放了他們。不墨守成規的人同樣也擺脫了他們的限制。除了議會層面的改革外,在快速發展的城市中,政府體系也進行了重組,重視現代化和專業技能,重視大型選民,而不是小的統治集團。迅速增長的中產階級以及活躍的知識分子擴大了改革的範圍,包括人道主義活動,如新的《濟貧法》和保護婦女和兒童工人的工廠法。[29]

新教不從國教者

[編輯]歷史學家阿薩·布里格斯發現,在1790-1815年間,人們的道德水平有所提高。他認為原因在於英國國教內部的福音派、[30]和非國教或新教的宗教努力。布里格斯看到了人們在道德和禮儀上的真正進步:

- 變得比以前更聰明、更好、更節儉、更誠實、更可敬、更賢惠。」邪惡依然猖獗,但好人越來越好,輕浮的習慣被拋到更嚴肅的事情上。那個時代的主要道德家威廉·威爾伯福斯到處都看到「宗教傳播的新證據」。[31]

不墨守成規者,包括長老會教徒、公理會教徒、浸信會教徒和發展迅速的衛理公會教派,以及貴格會教徒、一神論者和較小的團體。[32]他們都不屬於英格蘭國教(除了蘇格蘭,那裏的國教是長老會),他們宣揚努力工作、節制、節儉和向上流動,這是今天的歷史學家大多同意的。主要的一神論雜誌《基督教月刊》在1827年宣稱:

- 在整個英格蘭,社會中最活躍的一大部分人,也就是對民眾影響最大的人,都是新教的非國教徒。這些人是製造商、商人和實業家,或者是那些在貿易、商業和製造商所實現的能力中得到享受的人,是法律和醫學專業的紳士,是農業學家,特別是那些靠自己的自由保有權生活的人。節制、節儉、謹慎和正直的美德是由宗教上的不一致所提倡的。幫助這些人的描述的暫時繁榮,因為他們也往往提高其他人在社會上的地位。[33]

這些不墨守成規的人遭受了一系列的限制,其中一些是象徵性的,另一些是痛苦的,他們都是被故意施加的,以削弱對聖公會正統教義的異議挑戰。[34]不墨守成規者與輝格黨結盟,要求公民與宗教平等。他們的不滿包括1753年的一項法律,該法律規定,婚姻必須在聖公會教區教堂中才能得到法律承認。英國國教的教區登記冊是唯一合法接受的出生證明文件。聖公會教區控制着唯一的宗教墓地。牛津和劍橋不得不拒絕非英國國教的申請者。在地方層面,每一個住在聖公會教堂邊界內的人都必須納稅來支持教區。考試和公司法要求所有國家和地方政府官員必須參加聖公會的禮拜儀式。1828年2月,輝格黨領袖約翰·羅素勳爵提交了由主要的非國教壓力團體聯合委員會組織的請願書,該團體代表了公理會、浸信會和一神論者。[35]他們的要求是立即廢除那些可惡的法律。威靈頓和皮爾最初是反對的,但後來試圖妥協。他們最終放棄了,分裂了托利黨,並發出信號,表明曾經勢不可擋的英國國教權勢現在出乎意料地脆弱,很容易受到挑戰。[36][37]

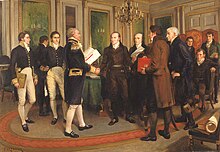

外交政策

[編輯]打敗拿破崙的聯盟是由英國資助的,並於1814 - 1815年在維也納會議上舉行。它成功地打破了拿破崙在1815年的東山再起。卡斯爾雷和奧地利領導人克萊門斯·梅特涅在維也納會議上發揮了核心作用。當許多歐洲人想要嚴厲懲罰法國時,卡斯爾雷堅持溫和的和平,法國支付7億利弗的賠款,並失去1791年後佔領的領土。他意識到更嚴厲的條件會在法國引起危險的反應,現在保守的老式波旁王朝重新掌權,他們不再是試圖征服整個歐洲的威脅。事實上,卡斯爾雷強調了「力量平衡」的必要性,即沒有一個國家會像拿破崙那樣強大到足以威脅征服歐洲。[38]維也納迎來了一個世紀的和平,在克里米亞戰爭(1853年至1856年)之前,沒有重大戰爭,也很少有重要的局部戰爭。[39]普魯士、奧地利和俄國作為絕對君主制國家,在任何地方都試圖壓制自由主義。1815年,英國在維也納會議上首次採取了反動立場,但在1820年態度軟化,與絕對君主制決裂。英國於1826年干涉葡萄牙,以維護其立憲政府,並於1824年承認西班牙美洲殖民地的獨立。[40]英國商人和金融家,以及後來的鐵路建設者,在大多數拉丁美洲國家的經濟中發揮了重要作用。[41]

改革時期

[編輯]主要成就

[編輯]在1825年至1867年期間,廣泛的公眾示威活動(其中一些是暴力示威)升級,要求改革。執政的托利黨堅決反對任何帶有民主或民治色彩的東西,並主張嚴懲示威者,例如1819年曼徹斯特的彼得盧大屠殺。然而,托利黨的隊伍正在瓦解,尤其是當羅拔·皮爾爵士在幾個關鍵問題上分裂的時候。並且輝格黨獲得了大部分的榮譽。[42]中產階級,通常由不墨守成規的新教徒領導,轉而反對保守黨,並獲得了最大的收益。例如,對被稱為測試法案的不墨守成規者的象徵性限制在1828年被廢除。更有爭議的是在愛爾蘭天主教徒組織並威脅叛亂後,廢除了對羅馬天主教徒的嚴重歧視,迫使其在1829年做出重大讓步。

由威廉·胡斯基森和皮爾領導的金融改革使關稅制度合理化,並最終在1846年廢除了對進口穀物的關稅,這讓種植穀物的農民非常沮喪。1846年《穀物法》的廢除確立了自由貿易的基本原則,英國商人藉此主宰了全球,並為英國工人帶來了廉價的食物。基於功績的非政治化的公務員制度取代了任免政策,後者獎勵為黨派努力工作的職位。效率是政府工作的重中之重,其目標是降低稅收。總的來說,稅收只有10%,是所有現代國家中最低的。[43]

外交政策變得道德化,對歐洲大陸的反動勢力充滿敵意,並與美國合作,通過1823年的門羅主義,阻止歐洲在新大陸實行殖民主義。整個大英帝國都廢除了奴隸制。皇家海軍加緊努力阻止奴隸的國際貿易。市政改革對於快速發展的工業城市來說是必要的,而這些城市仍在數百年的法律和傳統的大雜燴下掙扎。當皮爾接管內政部時,他廢除了間諜罪和殘忍的刑罰,廢除了大多數罪行的死刑,並開創了第一個專業警察系統——在倫敦,直到今天,人們仍然用他的名字稱呼警察為「Bobbies」。1835年的市政公司法對城市政府進行了現代化改造,在此之前,城市政府是由保守黨控制的封閉機構控制的。超過200個舊團體被廢除,取而代之的是179個民選的自治市議會。選舉將以登記選民為基礎,城市財政必須以統一的方式進行審計,城市官員由當地納稅人選舉產生。[44][45]

到目前為止,最重要的改革是議會的民主化。1832年,隨着《1832年改革法令》(Reform Act 1832)的頒佈,議會的民主化以一種小規模但極具爭議的方式開始。主要的影響是大幅減少了非常小的選區的數量,只有幾十個選民在當地大亨的控制下。工業城市獲得了許多議席,但在議會中的議席仍明顯不足。歷史學家r·k·韋伯認為,1831年至1832年的議會改革之爭,「在英國歷史上,其激烈程度之廣,恐怕無人能及。」[46]每隔幾年,議會就會增加一次選民,到1880年代,幾乎所有的男性選民都能投票,到1928年,所有的女性選民都能投票。[47]兩黨都引進了付費的專業組織者,他們監督每個選區所有可能的支持的動員;大約80%的男性參與了投票。保守黨發現他們的保守主義對熟練工人有吸引力,對婦女也有吸引力,成千上萬的婦女是由櫻草花聯盟組織的。[48]婦女選舉權不在議程上。廢除上議院雖然經常被討論,但卻從來沒有必要,因為上議院在下議院的堅決行動面前一再退縮。在擊敗1832年改革法案的前兩個版本後,輝格黨讓國王同意任命儘可能多的新貴族來改變結果。他答應這樣做,但說服了上議院,讓他們批准這項法律會更明智。

政治進程

[編輯]作為攝政王(1811-20年)和國王(1820-30年)的軟弱統治者,佐治四世讓他的大臣們全權負責政府事務。他是一個非常不受歡迎的花花公子。當他試圖讓議會通過一項允許他與妻子卡洛琳王妃離婚的法律時,公眾輿論強烈支持王妃。[49]他的弟弟威廉四世統治於1830-1837年,但很少參與政治。

在皮蒂茨和托利黨40年的統治之後,改革的第一個突破是,托利黨政府取消了對新教非國教人士職業生涯的限制,並於1828年廢除了要求聖公會教徒擔任許多學術和政府職位的法律。[50]更為激烈的是關於羅馬天主教徒民權的長期鬥爭。1829年,天主教解放運動廢除了英國和愛爾蘭對羅馬天主教的最嚴格限制。保守黨首相威靈頓認為,天主教徒佔多數的愛爾蘭不斷加劇的危機需要天主教的一些救濟,儘管他之前一直反對這個想法。另一位主要的保守黨領袖是羅拔•皮爾爵士,他在天主教問題上突然改變了立場,遭到頑固分子組成的保守黨內極端派別的嚴厲譴責和永久不信任。[51][52][53]

格雷伯爵於1830年至1834年擔任英國首相,他領導的復興的輝格黨實施了一系列重大改革:更新了《濟貧法》,限制了童工,最重要的是,1832年的《改革法案》重塑了英國的選舉制度。[54]1832年,國會通過《1833年廢奴法案》廢除了奴隸制。政府花了2000萬英鎊買下了所有的奴隸(這筆錢給了富裕的種植園主,他們大多住在英格蘭),並釋放了奴隸,他們中的大多數人住在加勒比糖島。[55][56]

輝格黨通過1832年的改革法案成為議會改革的擁護者。它大幅減少了「腐敗區」和「袖珍行政區」(選舉由有權勢的家族控制)的數量,取而代之的是根據人口重新分配議席。它還擴大了選舉權,在英格蘭及威爾斯43.5萬選民的基礎上增加了21.7萬選民。該法案的主要效果是削弱了地主鄉紳的權力,擴大了職業和商業中產階級的權力,他們在議會中第一次有了重要的發言權。然而,在這一點上,絕大多數體力勞動者、職員和農民沒有足夠的財產有資格投票。他們中的許多人在1867年獲得了選舉權。貴族繼續統治着英國國教、最負盛名的軍事和海軍哨所以及上流社會,而不是商業、工業或金融。在國家政府政策方面,全體人民的民主願望已成為決定性的。[57]

大多數歷史學家強調19世紀30 - 60年代立法的中心重要性,儘管在20世紀60年代和70年代有少數持不同意見的學者,他們反對輝格進步的深層含義,因為每一項改革本身都是相對次要的。歷史學家理查·戴維斯總結說,20世紀70年代的學術成就證明了「輝格黨的主要觀點是正確的」。也就是說,1832年的改革法案是對不斷增長的公眾壓力的回應。它是「長期歷史進程的頂點,是一個更自由、更廣泛的政治體系出現的重要轉折點……它理應享有『偉大』的稱號。」[58]

湯遜強調了整個改革方案的革命性:

- 在所有這些方面——新警察的組織(19世紀20年代由皮爾擔任內政大臣)、新濟貧法以及新市政委員會——英國政府的模式在短短10年內發生了根本性的變化。結合宗教障礙的消除,這些改革奠定了一種新的結構基礎狀態在英國:一個國家的公民選舉權利和公民權利的擴展並給予更大的法律保護,但在普通公民受到更大程度的行政干預,方向,和控制的中心。在這整個過程中最引人注目的因素——1832年的改革法案——確保了中央政府也應該部分民主化。[59]

憲章運動

[編輯]憲章運動是一場大規模的民眾抗議運動,起因是1832年的改革法案未能賦予工人階級投票權。它缺乏中產階級的支持,而且屢遭失敗。活動人士譴責政府的「不當行為」是對工人階級的「背叛」,是對工人階級「利益」的「犧牲」。1838年,憲章運動者頒佈了《人民憲章》,要求成年選舉權、同等規模的選區、投票選舉、向議會成員支付報酬(以便窮人能夠任職)、每年一次的議會會議以及廢除財產要求。統治階級認為這場運動是危險的。英格蘭各地舉行了多次大型和平會議,要求進行改革,但憲章派無法強行進行嚴肅的憲法辯論。然而,1839年7月,下議院以235票對46票否決了一項動議,該動議要求對憲法學家的國家請願書進行辯論,獲得了130萬個簽名。[60]

領導人

[編輯]當時的首相包括:小威廉·皮特、格倫維爾勳爵、砵蘭公爵、史賓沙·珀西瓦爾、利物浦勳爵、佐治·坎寧、高德瑞克勳爵、威靈頓公爵、格雷勳爵、墨爾本勳爵、帕默斯頓勳爵和羅拔·皮爾爵士。[61]

貴族統治仍然佔主導地位:1860年上議院有200名世襲貴族;到1837年,人數達到428人;1901年,有592個。到1910年,這個數字上升到了622。1832年、1867年、1884年和1918年的改革立法削弱了貴族對下議院的控制。然而,它經營着政府:維多利亞時期的10位首相中,有6位是貴族。七個是公爵的兒子。兩個(皮爾和格拉德斯通)來自商界,只有一個(迪斯雷利)是白手起家的人。在1832年至1905年的227名內閣成員中,有139人是貴族之子。[62]

威靈頓首相

[編輯]威靈頓,打敗拿破崙的偉大英雄,在1828-46年擔任上議院保守黨領袖。一些作家貶低他是一個糊塗的反動分子,但在20世紀後期達成的共識將他描繪成一個精明的操作者,將他的聰明隱藏在一個無知的老兵的外表之下。威靈頓致力於將貴族從對皇室的慷慨支持轉變為政治策略的積極參與者,並對土地貴族作出承諾。他將倫敦的住所用作私人晚宴和私人磋商的場所,並通過大量信件與下議院的政黨領袖和上議院的領袖保持密切聯繫。他公開表態支持極端保守主義的反改革立場,但隨後又巧妙地轉向該黨的中間立場,尤其是在皮爾需要上議院支持的時候。威靈頓的成功是建立在從蘇格蘭和愛爾蘭選出的44位貴族基礎上的,他控制了這44位貴族的選舉。[63][64]

格雷首相

[編輯]格雷伯爵伯爵從18世紀90年代起就倡導議會改革,但總是被極端保守黨擊敗。1832年,他成功地通過了《改革法案》。他認為這是改革的最後一步,而不是漫長過程的第一步,他強調1832年迫切需要解決英國日益嚴重的政治動盪。他認為,受人尊敬的階層理應得到更多代表的滿足,但他拒絕將政治權力擴大到下層中產階級和工人階級,稱他們還沒有準備好接受這種權力。他希望通過消除明顯的濫用來保護現有憲法的基本要素,他認為這將加強貴族的領導。他說服國王承諾創造足夠的新貴族來迫使上議院通過該法案。國王在做出承諾的同時,還建議議員們停止阻止該法案。改革法案是格雷的主要成就;這反映了他務實、溫和和保守的性格,以及他在議會中把握時機和說服別人的技巧。他的內閣是一個由不同利益集團組成的聯盟,所以在1834年,當內閣在愛爾蘭教會問題上出現分歧時,他辭職了。[65][66]

巴麥尊首相

[編輯]

作為外交大臣(1830-4年、1835-41年和1846-51年)和首相(1855-58年、1859-65年),巴麥尊在英國外交政策的形成中發揮了主導作用。[67]他在保守黨政府中擔任了20年的戰時大臣,但在1830年轉投輝格黨聯盟。此後,托利黨視他為叛徒,而許多更為激進的輝格黨則對他的保守主義觀點表示懷疑,認為他對改革措施缺乏勇氣或持反對態度。他通常一方面警告不要拖延,另一方面又警告不要對改革過度熱情,他傾向於妥協。他對公眾輿論非常敏感,確實經常通過與報紙編輯打交道來塑造輿論。[68]當他意識到公眾的需求已經達到一種不可阻擋的勢頭時,他會為一項打折扣的改革而努力。他經常向外國政府提出同樣的建議。歐洲各國的外交官們仔細地注意到他從托利黨轉向輝格黨,他們懷疑他同情那些在法國、比利時和其他地方引發動亂、嚇壞了俄羅斯、奧地利和俄羅斯等主要強國的反動政府的改革運動。實際上,他的外交政策理念來自罐頭。他的主要目標是促進英國在世界範圍內的戰略和經濟利益,遠離歐洲聯盟,調解歐洲的和平,並在必要時節約使用英國的海軍力量。他最擔心的是法國成為他的對手,儘管他與他們合作,使比利時從荷蘭王國獨立出來。[69]他更喜歡自由和改革導向的國家,而不是反動勢力。他高度重視英國在印度的力量建設,他經常談到英國民族主義的驕傲,這在公眾輿論中得到了支持,並為他在議會外獲得了強有力的支持。[70][71]

改革的領導者

[編輯]謝洛美·邊沁 (1748–1832)

[編輯]謝洛美·邊沁是一位致力於英國法律改革的知識分子。他是功利主義作為一種工作哲學的主要倡導者。「最大幸福原則」,或者說效用原則,構成了邊沁思想的基石。通過「快樂」,他理解了「快樂」勝過「痛苦」。他最為人所知的是他對激進勢力的鼓舞,幫助他們定義那些最迫切需要的改革以及如何實施這些改革。他的智力領導幫助實現了19世紀30年代和40年代的許多關鍵的法律、政治、經濟和社會改革。[72]他尤其影響了教育、監獄、落後的法律、法律程序和議會代表制度的改革。[73]

約翰·布萊特 (1811–1889)

[編輯]約翰•布萊特繼承了貴格會中產階級的傳統,並與理查•科布登合作,推動了各種各樣的人道主義和議會改革。他們開始了一場反對穀物法的成功運動。這些關稅是對進口食品徵收的,維持了穀物的價格,以安撫保守黨的土地所有者。生活成本的主要因素是食品價格,而《穀物法》使價格居高不下。布賴特是一位強有力的演說家,這使他在1843年當選為國會議員。他的激進計劃包括擴大選舉權、土地改革和減稅。他反對工廠改革、工會和控制工人、婦女和兒童的工作時間,認為政府干預經濟生活總是錯誤的。他反對戰爭和帝國主義。他對克里米亞戰爭的不懈敵意導致他在1857年的改選中失敗。他很快從伯明翰再次當選,領導了一場全國性的議會改革運動,以擴大工人的選舉權。他非常講道德,不相信對手的正直。他憎恨繼續統治英國的貴族階級。他曾在內閣中擔任過幾個次要職位,但他的聲譽建立在他的組織能力和對改革的修辭領導能力上。[74]

歷史學家A·J·P·泰勒總結了布萊特的成就:

- 約翰·布賴特是所有議會演說家中最偉大的。他取得了許多政治上的成功。他和理查·科布登一起領導了一場導致廢除《穀物法》的運動。在美國內戰期間,他比任何人都更努力地阻止這個國家(英國)站在南方一邊進行干預,他領導了1867年的改革運動,使工業工人階級受到憲法的保護。正是布萊特使格萊斯頓、阿斯奎斯和勞萊•佐治組成的自由黨,以及他所倡導的中產階級理想主義和工會主義之間的聯盟成為可能,至今仍存在於當今的工黨。

維多利亞時代

[編輯]維多利亞時代是維多利亞女王統治的時期,1837年至1901年,標誌着英國工業革命的高度和大英帝國的頂峰。學者們爭論維多利亞時期是否真的始於1832年通過的改革法案。這個時期之前是攝政時期,之後是愛德華時代。1837年,18歲的維多利亞成為了女王。隨着蒸汽船、鐵路、攝影和電報的引進,她的長期統治見證了英國經濟和政治實力的頂峰。英國在歐洲大陸的政治活動中又一次幾乎是不活躍的。

外交政策

[編輯]自由貿易帝國主義

[編輯]在法國革命戰爭和拿破崙戰爭(1792-1815)中戰敗後,英國成為19世紀主要的海軍和帝國力量(倫敦從1830年起成為世界上最大的城市)。[75]在海上無人挑戰的情況下,英國的統治地位後來被稱為「不列顛和平」,這是歐洲和世界相對和平的時期(1815年至1914年)。[76][77]到1851年的「世界博覽會」時,英國被稱為「世界工廠」。[78]它利用帝國主義的自由貿易和金融投資工具,對歐洲和帝國以外的許多國家,[79]特別是拉丁美洲和亞洲產生了重大影響。因此,英國既有一個以英國統治為基礎的正式帝國,也有一個以英鎊為基礎的非正式帝國。[80]

俄國,法國和鄂圖曼帝國

[編輯]一個揮之不去的恐懼是鄂圖曼帝國可能崩潰。人們很清楚,那個國家的崩潰會引發對其領土的爭奪,並可能使英國陷入戰爭。為了防止這種情況發生,英國試圖阻止俄國人佔領君士坦丁堡和佔領博斯普魯斯海峽,以及通過阿富汗威脅印度。[81]1853年,英法兩國介入克里米亞戰爭,對抗俄國。儘管他們的將軍水平一般,但他們成功佔領了俄羅斯的塞瓦斯托波爾港,迫使沙皇尼古拉一世要求和平。[82]

1877年的俄鄂圖曼戰爭導致了另一場歐洲的干涉,儘管這次是在談判桌上。柏林會議阻止了俄羅斯將聖斯特凡諾條約強加給鄂圖曼帝國。[83]儘管英國在克里米亞戰爭中與法國結盟,但它對拿破崙三世的第二帝國仍有一些不信任,尤其是當這位皇帝建立了自己的海軍,擴張了自己的帝國,並採取了更為積極的外交政策。[84]

美國內戰

[編輯]在美國內戰(1861-1865)期間,英國領導人支持邦聯,因為邦聯是紡織廠棉花的主要來源。1861年末,亞厘畢親王有效地化解了一場戰爭恐慌。然而,英國人普遍支持聯合王國。僅有的一點棉花來自紐約,因為美國海軍的封鎖封鎖了南方95%的出口到英國。與聯邦的貿易蓬勃發展,許多年輕人越過大西洋加入了聯邦軍隊。1862年9月,亞伯拉罕·林肯總統宣佈《解放奴隸宣言》將在90天內頒佈,從而將廢除奴隸製作為戰爭的目標。英國長期以來一直反對奴隸制,大約30年前英國就廢除了奴隸制,任何代表南部邦聯進行干預的可能性都消失了。[85] 英國公司建造並經營快速的封鎖線,將武器運送到南部聯盟,從中獲得可觀的利潤。美國抱怨倫敦允許為南部邦聯建造軍艦,倫敦對此不予理睬。這兩艘軍艦引發了一場重大的外交爭端,並在1872年阿拉巴馬州的領土主張中得到了解決。[86]

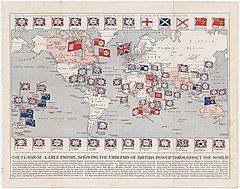

帝國的擴張

[編輯]

從1867年開始,英國將其大部分北美殖民地統一為加拿大的自治領,給予其自治權並負責自己的防務。直到1931年,加拿大才有了獨立的外交政策。19世紀下半葉,歐洲列強爭奪非洲。在法紹達事件中,英國與法國陷入了外交爭端,但最終以英國的外交勝利告終。

1871年後德意志帝國的崛起帶來了新的挑戰,因為它(和美國一起)有可能取代英國成為世界上最重要的工業強國。德國在非洲和太平洋地區獲得了一些殖民地,但總理奧托·馮·俾斯麥通過他的均勢戰略成功地實現了普遍的和平。當1888年威廉二世成為皇帝時,他拋棄了俾斯麥,開始使用好戰的外交辭令,並計劃建立一支海軍與英國抗衡。[87]隨着大規模聯盟的出現,英國意識到其孤立政策毫無用處。它恢復了與法國和美國的良好關係,結束了與俄羅斯的緊張關係,與德國的對抗變成了一場海軍競賽。

自從拿破崙戰爭期間,英國從荷蘭手中奪取了開普殖民地的控制權以來,它就一直與那些遠離開普的荷蘭殖民者共存,並創建了兩個屬於自己的共和國。大英帝國的願景要求控制這些新國家,說荷蘭語的「布爾人」(或稱「阿非利卡人」)在1899-1902年的戰爭中進行了反擊。布爾人在強大帝國的火力壓制下,發動了游擊戰(後來某些英國領土為獲得獨立而採用了游擊戰)。這給英軍帶來了一場艱難的戰鬥,但他們龐大的人數、精良的裝備和殘酷的戰術,最終給英軍帶來了勝利。這場戰爭在人權方面付出了高昂的代價,受到了英國和全世界自由主義者的廣泛批評。然而,美國給了倫敦支持。布爾共和國與開普殖民地和納塔爾於1910年合併為南非聯邦;它有內部自治,但它的外交政策由倫敦控制,是大英帝國不可分割的一部分。[88]

社會發展的引導者

[編輯]當時的首相包括:墨爾本勳爵、羅拔·皮爾爵士、約翰·羅素勳爵、打比勳爵、鴨巴甸勳爵、帕默斯頓勳爵、班哲文·迪斯雷利勳爵、威廉·艾瓦特·格拉德斯通勳爵、梳士巴利勳爵和羅斯貝里勳爵。

維多利亞女王

[編輯]女王以自己的名字命名了一個偉大的英國時代,尤其是她所認同的那個幅員遼闊的大英帝國。她在政治中扮演了一個小角色,但卻成為了這個國家、這個帝國以及得體、克制的行為的象徵。[89]她作為統治者的成功是由於她的自我形象的力量,她先後表現出了了無辜的年輕女子,忠誠的妻子和母親,痛苦和耐心的寡婦,和祖母般的女家長的形象。[90]

迪斯雷利

[編輯]

迪斯雷利和格拉德斯通主導了19世紀末的政治,那是英國國會政府的黃金時代。長期以來,他們一直被奉為偶像,但近幾十年來,歷史學家們變得更加吹毛求疵,尤其是對迪斯雷利。[91][92]

班哲文·迪斯雷利(1804-1881),1868年和1874-80年擔任英國首相,至今仍是保守黨的標誌性英雄。他是成熟於19世紀三四十年代的英國領導人的典型。他擔心的是對既定政治、社會和宗教價值觀和精英的威脅;他強調了應對激進主義、不確定性和物質主義的國家領導的必要性。[93]迪斯雷利尤其以他對擴張和加強大英帝國的熱情支持而聞名,這與格萊斯頓對帝國主義的消極態度形成了鮮明對比。格拉德斯通譴責迪斯雷利的領土擴張政策、軍事浮誇和帝國象徵主義(比如讓印度女皇成為皇后),說它不適合現代商業和基督教國家。然而,格拉德斯通本人並沒有拒絕在埃及擴張帝國的誘人機會。[94]

迪斯雷利曾警告稱,俄羅斯可能對印度構成威脅,這一警告深深陷入了保守派的思維模式。他作為「托利民主黨人」和福利國家倡導者的名聲漸漸消失,因為歷史學家指出,在1874年至1880年期間,迪斯雷利幾乎沒有關於社會立法的建議,1867年的改革法案也沒有反映出未被賦予公民權的工人的保守主義願景。[95]然而,他確實努力減少階級矛盾,正如佩里所指出的那樣,「當面臨具體問題時,他試圖減少城鎮和鄉村、地主和農民、資本和勞工、英國和愛爾蘭敵對的宗教派別之間的緊張關係——換句話說,創造一個統一的綜合體。」[96]

在流行文化中,迪斯雷利是一位偉大的政治英雄,這種地位在他死後持續了幾十年。

歷史學家米高·戴文德報告稱,對於19世紀80年代和90年代的英國音樂廳贊助人來說,「仇外情緒和帝國的驕傲」反映在音樂廳最受歡迎的政治英雄身上:所有這些人都是保守派和迪斯雷利最引人注目的人物,即便在他去世幾十年後也是如此,而格萊斯頓則被用作反派。[97]電影歷史學家羅伊·阿梅斯(Roy Armes)認為,1920年後,歷史電影通過維持一種強調君主制、帝國和傳統偉大的建制觀點,幫助維持了政治現狀。這些電影創造了「一個複寫的世界,在這個世界裏,現有的價值觀總是被電影中的事件所驗證,所有的不和諧都可以通過接受現狀而轉化為和諧。」[98]斯蒂文•菲爾丁發現迪斯雷利是一位特別受歡迎的電影英雄:「歷史劇更青睞迪斯雷利,而不是格萊斯頓,更重要的是,它宣揚了一種本質上對民主領導的恭敬態度。」舞台劇和電影演員佐治·阿利斯(1868-1946)因其對迪斯雷利的刻畫而出名,他憑藉1929年的《迪斯雷利》獲得奧斯卡最佳男演員獎。菲爾丁說,阿利斯「體現了一種家長式的、和藹可親的、平易近人的政治家風範,吸引了相當一部分電影觀眾……即便是參加工黨會議的工人,也會聽從那些社會地位較高、表現出關心他們的領導人。」[99]

格萊斯頓

[編輯]

威廉·伊沃特·格萊斯頓是與迪斯雷利相對的自由派,曾四次擔任英國首相(1868-74、1880-85、1886和1892-94)。他的財政政策基於平衡預算、低稅收和自由放任的理念,適合發展中的資本主義社會,但隨着經濟和社會條件的變化,無法有效應對。他後來被稱為「偉大的老人」,他一直是一個充滿活力的受歡迎的演說家,強烈地吸引着英國工人和下層中產階級。篤信宗教的格拉德斯通以其福音派的感知力為政治帶來了新的道德基調。他的道德主義經常激怒他的上層階級對手(包括強烈支持迪斯雷利的維多利亞女王),他的高壓控制也分裂了自由黨。他的外交政策目標是建立一個基於合作而不是衝突和互信而不是競爭和猜疑的歐洲秩序;法治是為了取代武力和私利的統治。這種格萊斯頓式的歐洲和諧統一的概念遭到德國人的反對,並最終被俾斯麥式的操縱聯盟和對抗體系所擊敗。[100]

索爾斯伯利

[編輯]歷史學家將保守派首相梳士巴利勳爵(1830-1903)描述為一位天才領袖,是傳統貴族保守主義的象徵。[101]歷史學家羅拔•布萊克得出結論稱,梳士巴利是「一位偉大的外交部長,(但)本質上是消極的,在內政方面確實是反動的」。[102]馬什教授的評價更受人歡迎;他把梳士巴利描繪成一位「在二十年裏阻擋了潮流」的領袖。[103]保羅•史密夫教授認為,「在現代保守主義的『進步』張力中,他根本不適合。」[104]馬菲教授指出「梳士巴利狹隘的犬儒主義」。[105]作為梳士巴利的崇拜者之一,慕禮斯·考林同意梳士巴利認為1867年和1884年的改革所帶來的民主「也許沒有他所期望的那麼令人反感——通過他的公眾形象,成功地減輕了它的部分骯髒。」[106]

道德水準

[編輯]維多利亞時代以維多利亞時代的個人道德標準而聞名。歷史學家普遍認為,中產階級具有很高的個人道德標準(通常也會遵循這些標準),但對於工人階級是否也遵循這些標準,卻一直存在爭議。19世紀晚期的道德家,如亨利·梅休,譴責貧民窟中所謂的高水平的非婚同居和私生子。然而,一項使用計算機匹配數據文件的新研究表明,當時的同居率非常低——不到5%——針對工人階級和窮人。[107]

20世紀初期

[編輯]1900年至1923年的英國首相:梳士巴利侯爵、阿瑟·貝爾福、亨利·金寶-班納曼爵士、H·H·阿斯奎斯、大衛·勞合佐治、博納·勞。

愛德華時代

[編輯]維多利亞女王於1901年去世,她的兒子愛德華七世繼位,開啟了愛德華七世時代。與陰鬱的維多利亞時代相比,愛德華七世時代的特點是大肆炫耀財富。隨着20世紀的到來,諸如電影、汽車和飛機之類的東西開始被使用。新世紀的特點是充滿樂觀的情緒。上個世紀的社會改革一直持續到20世紀,1900年工黨成立。1910年,愛德華去世,繼位的是1910 - 36年在位的佐治五世。作為英國君主,佐治五世沒有醜聞,勤奮工作,廣受歡迎,他和瑪麗皇后建立了基於中產階級價值觀和美德的現代英國皇室模範行為模式。他比他的任何一位首相都更了解這個海外帝國,並利用他對人物和細節的非凡記憶力,無論是制服、政治還是人際關係,在與臣民的交談中發揮了良好的作用。[108]

愛德華時代是繁榮的,但政治危機正在失控地升級。丹傑菲爾德(1935)將」自由英格蘭的奇怪死亡」定義為1910-1914年同時發生的多重危機,其中包括由愛爾蘭危機、勞工動亂、婦女選舉權運動、議會中的黨派鬥爭和憲法鬥爭引起的嚴重的社會和政治不穩定。軍隊甚至一度似乎會拒絕處理愛爾蘭問題的命令。[109]1914年第一次世界大戰的意外爆發使國內問題暫時擱置。麥克基賓認為,愛德華七世時代的政黨制度在1914年戰爭前夕處於微妙的平衡狀態。當時,自由黨與進步的工黨聯盟以及時斷時續的愛爾蘭民族主義者聯合執政。聯合政府致力於自由貿易(反對保守黨尋求的高關稅),工會的自由集體談判(保守黨反對),積極的社會政策,建立福利國家,以及削減上議院權力的憲法改革。由19世紀90年代的遺產拼湊起來的聯合政府缺乏一個長期的計劃。其社會學基礎是非英國國教和非英格蘭民族,而不是工黨所強調的新興階級衝突。[110]

第一次世界大戰

[編輯]

在大衛·勞合佐治的領導下,英國經歷了艱難的開端,成功地調動了人力、工業、財政、帝國和外交,與法國和美國聯手,擊敗了同盟國。[111][112][113][114]從1914年到1918年,經濟增長了約14%;相比之下,德國經濟萎縮了27%。第一次世界大戰見證了平民消費的下降,主要是軍需品的重新分配。政府佔GDP的比例從1913年的8%上升到1918年的38%(1943年為50%)。[115][116]戰爭迫使英國耗盡了其財政儲備,並向美國尋求大量貸款。

英國參戰以保護比利時免受德國的侵略,並迅速承擔起在西線與德國人作戰、瓦解海外德意志帝國的任務。當法國的戰爭陷入塹壕戰時,每個人都期待的戰爭的浪漫概念消失了。在西線,英軍和法軍在1915 - 1917年間對德軍戰壕進行了多次攻擊,造成數十萬人傷亡,但戰果有限。到1916年初,隨着志願兵人數的下降,政府在英國強制徵兵(但在愛爾蘭卻不能這樣做,那裏的各種民族主義者都極力反對)以保持軍隊的力量。工業生產大量軍火,許多婦女在工廠工作。阿斯奎斯政府被證明是無效的,不過當1916年12月大衛·勞合佐治接替他時,英國獲得了一位強大而成功的戰時領袖。[117]

海軍繼續統治着海洋,在1916年的日德蘭戰役中與德國艦隊打成平手。德國被封鎖,食物日益短缺。它試圖用潛艇進行反擊,儘管強大的中立國美國可能會發動戰爭。英國周圍的水域被宣佈為戰區,任何船隻,無論中立與否,都是目標。1915年5月,盧西塔尼亞號客輪沉沒,100多名美國乘客溺水身亡。美國的抗議導致德國放棄了無限制潛艇戰。然而在1917年春,它在沒有任何警告的情況下重新開始擊沉所有商船。1917年,美國加入了同盟國的戰爭,並提供了必要的人力、資金和物資來維持他們的運轉。在其他戰線上,英國、法國、澳洲和日本佔領了德國的殖民地。英國與鄂圖曼帝國作戰,在加里波利戰役和美索不達米亞戰役的初期戰敗。這同時喚醒了阿拉伯人,他們把土耳其人驅逐出了美索不達米亞和巴勒斯坦。疲勞和厭戰在1917年變得更嚴重,因為法國的戰鬥仍在繼續,看不到結束的跡象。隨着1917年俄國的崩潰,德國現在估計它最終會在西線擁有數量上的優勢。然而在1918年,德國發動的大規模春季攻勢失敗了。到1918年5月,美國遠征軍以每天1萬人的速度抵達德國,100萬美國遠征軍的到來使德國人意識到他們正在被擊潰。德國放棄了,在1918年11月11日同意停戰。德國交出了自己的艦隊和重型武器,軍隊撤退到萊茵河後,這幾乎等同於投降。[118]

到1918年,英國陸軍大約有500萬人,由皇家海軍航空兵(RNAS)和皇家空軍(RFC)新組建的羽翼未豐的皇家空軍,規模與戰前的陸軍差不多。近300萬人的傷亡使得在一戰期間成年的人被稱為「迷惘的一代」,這些數字不可避免地給社會留下了創傷;但即便如此,一些人還是覺得他們的犧牲在英國不被重視,例如齊格弗里德·沙遜的詩歌《破壞者》便批評戰爭是人類的失敗。文學遺產集中於描述大規模的死亡,機械化的屠殺,錯誤的宣傳和深刻的幻滅,從而消滅了長期存在的戰爭榮耀的浪漫形象。[119][120]

戰間期

[編輯]英國及其盟國贏得了這場戰爭,但付出了可怕的人力和財力代價,這造成了一種永遠不應該再打戰爭的情緒。國際聯盟成立時的初衷是,各國可以和平解決它們的分歧,但這些希望是沒有根據的。

戰後,英國獲得了德國的殖民地坦噶尼喀和非洲的部分多哥蘭。英國被國際聯盟賦予了對巴勒斯坦的託管權,巴勒斯坦變成了猶太定居者的家園,而伊拉克則是由鄂圖曼帝國在美索不達米亞的三個省份組成,後者於1932年完全獨立。埃及自1882年以來一直被英國佔領,1914年成為英國的保護國,雖然在1922年獨立,但是直到1956年英國軍隊還是一直駐紮在埃及。

在國內事務方面,1919年的房屋法案導致了經濟適用房的出現,這使得人們可以搬出破舊的貧民區。貧民窟又存在了好幾年,有軌電車電氣化的歷史遠遠早於許多房屋。《1918年人民代表法令》賦予了女性戶主選舉權,但英國直到1928年才實現了完全平等的選舉權。工黨取代自由黨位居第二,並在1922年的大選中取得了重大勝利。[121]

愛爾蘭

[編輯]愛爾蘭自治運動

[編輯]1800年《聯合法案》的部分協議規定,旨在迫使天主教徒改宗為聖公會的《愛爾蘭刑法》將被廢除,天主教徒將獲得解放。然而,英皇佐治三世阻止了天主教徒解放。他認為這麼做會違背他捍衛聖公會的加冕誓言。在律師丹尼爾·奧康奈爾的促成,以及佐治三世(George III)去世的影響下,英國終於在1829年實現了天主教解放,允許羅馬天主教徒進入大不列顛及愛爾蘭聯合王國的議會。但是奧康奈爾的最終目標並不是天主教的解放,而是廢除與英國的聯合法案。1843年1月1日,奧康奈爾自信地宣稱能在當年廢除該法案,但最終沒有實現。1846年,當馬鈴薯晚疫病襲擊愛爾蘭時,許多農村人口,尤其是天主教地區的農村人口,陷入了饑荒。[122][123]

雖然有來自政府、個人、慈善機構和美國的資金援助,一場大災難還是未能被避免。在愛爾蘭大饑荒期間,佃農基本上被消滅了。相當多(但仍然不佔多數)的人選舉了擁護聯邦的聯合主義者進入議會。信仰愛爾蘭教會(聖公會)的大律師艾薩克·巴特(1813-79)在19世紀70年代建立了一個新的溫和的民族主義政黨——地方自治聯盟。巴特死後,在威廉·肖和年輕的激進新教地主查理斯·史超域·帕內爾的領導下,自治運動,也就是後來為人所知的愛爾蘭國會黨,成為了一股重要的政治力量。[124]

帕內爾的運動倡導「地方自治」,即愛爾蘭將作為聯合王國的一個地區進行自治。自由黨首相威廉·伊沃特·格萊斯頓(William Ewart Gladstone)分別於1886年和1893年提交了兩次《地方自治法案》,但由於保守黨和上議院的反對,這兩項法案都沒有成為法律。這個問題在整個愛爾蘭引起了爭論,因為大部分聯合主義者(主要是但不完全是在歐斯特)反對地方自治。他們擔心一個將會由天主教民族主義者主導的議會會歧視或報復他們、在愛爾蘭強加天主教教義(所謂「地方自治便是由羅馬統治」)、並對工業徵收關稅。雖然愛爾蘭大部分地區以農業為主,但歐斯特有6個縣是重工業所在地,任何關稅壁壘都會對它們造成影響。[125]

愛爾蘭方面有多種政治藍圖:從奧康奈爾的「廢除聯合」,到威廉·沙曼·克勞福德的「聯邦計劃」(實際上是權力下放,而不是聯邦主義),再到艾薩克·巴特的「地方自治」。但直到19世紀中葉,愛爾蘭自治並沒有實質的進展,1848年和1867年愛爾蘭人的叛亂也失敗了。[126]

奧康奈爾的理念在實踐上受到了愛爾蘭投票權(在19世紀初主要體現在財產門檻上;在這個時期,天主教徒在經濟上處於劣勢地位)狹窄的阻礙,[127]畢竟更廣的選舉權會更有利於一個反對聯合的政黨。[128]1867年,議會通過了《英屬北美法令》,加拿大獲得了自治權。1874年,地方自治者通過宣揚加拿大式的自治在愛爾蘭贏得了郡和自治區的多數議席。[129]到了1882年,地方自治運動的領導權已經掌握在了愛爾蘭國會黨(IPP)的查理斯·史超域·帕內爾的手中。19世紀下半葉更廣泛的選舉權也改變了非愛爾蘭議員的意識形態組合,使他們更容易接受愛爾蘭的要求。1885年的選舉選出了一個無多數議會,愛爾蘭國會黨(IPP)掌握了權力的平衡。他們最初在少數派政府中支持保守黨,但當自由黨領袖威廉·埃瓦特·格萊斯頓考慮地方自治的消息泄露後,IPP轉投自由黨令其上台。[130]

格萊斯頓的第一個地方自治法案是嚴格仿照1867年加拿大的自治條例制定的。愛爾蘭議員將不再在西敏投票,而是擁有自己的獨立的都柏林議會,控制國內事務。外交政策和軍事事務將留在倫敦。[131]格萊斯頓的提議並沒有達到大多數愛爾蘭民族主義者所期望的程度,但對於愛爾蘭聯合主義者和英國聯合主義者來說仍然過於激進:他的第一個地方自治法案在他自己的政黨分裂後在下議院被否決。自由黨領袖約瑟夫·張伯倫在議會中領導了反對地方自治的鬥爭。他與格萊斯頓決裂,並於1886年成立了一個新政黨——自由統一黨。它幫助擊敗了地方自治,並最終與保守黨合併。張伯倫利用反天主教為新政黨在英國和愛爾蘭的「橙色」新教分子中建立了一個基地。[132][133]自由統一黨成員約翰·布萊特創造了該黨朗朗上口的口號:「地方自治就是羅馬統治。」[134]

格萊斯頓在1886年的選舉中把這個問題提交給了人民,但是工會主義者(保守派加上自由派工會主義者)贏得了多數。1890年的一起離婚案表明帕內爾是個通姦者;他被迫下台,於1891年去世。格萊斯頓在1893年提出了第二次地方自治法案,這次由下議院通過,但在保守黨主導的上議院被擊敗。[135]直到1906年,保守黨執政,地方自治還是個死法,但是對農田的補貼出售大大減少了歐斯特南部愛爾蘭新教的存在。由於遭到保守黨的拒絕,愛爾蘭民族主義勢力別無選擇,只能支持少數派自由黨。新的團體分裂了,他們最終在1900年合併成由約翰·雷德蒙領導的愛爾蘭國會黨。[136]

保守黨政府還認為,幫助天主教徒從新教徒手中購買農場可以滿足愛爾蘭的需求。用金錢而非武力解決的辦法被稱為「用仁慈扼殺地方自治」。[137]結果通過的改革包括1898年的地方政府(愛爾蘭)法和溫德姆土地法。從1868年到1908年,對愛爾蘭的投資普遍增加,大量土地從地主手中購買並重新分配給小佃農,地方政府民主化,特許經營權廣泛擴大。[138]愛爾蘭一直保持平靜,直到第一次世界大戰前夕,自由黨政府通過了《第三次地方自治法》,歐斯特的新教徒被動員起來用武力反對。[139][140]

歐斯特的新教徒開始武裝並組織民兵準備戰鬥;英國軍隊的高級領導人表示他們不會鎮壓新教徒。突然,與德國的戰爭爆發,地方自治暫停了一段時間。服兵役是自願的;愛爾蘭沒有徵兵制度。大批新教徒和天主教徒都自願參加了對德作戰。

愛爾蘭獨立

[編輯]

1916年的復活節起義,起義軍使用德國提供的武器,但是組織得很糟糕。英國軍隊在經過一周的戰鬥後鎮壓了該組織,並處決了15名領導人,但是卻激發了愛爾蘭的民族主義。一夜之間出現了一場脫離地方自治、走向愛爾蘭獨立的運動。內閣決定1914年的法案應立即實施,並在都柏林建立政府。[141]歐斯特動員起來後,談判陷入僵局。1917年,在愛爾蘭公約的號召下,倫敦第二次嘗試實施地方自治。1918年4月,英國首相勞萊·佐治尋求一項雙重政策,試圖將實施地方自治與將徵兵制擴大到愛爾蘭聯繫起來。愛爾蘭民族主義者反對徵兵,而一波反對徵兵的示威表明,要求完全獨立的呼聲得到了越來越多的支持。[142]舊的愛爾蘭黨瓦解了,新的政治力量——新芬黨——團結了愛爾蘭民族主義者,呼籲用武力來實現其目標。1918年,新芬黨在愛爾蘭大選中獲勝,按照他們的棄權政策,新芬黨沒有將其選出的議員派往西敏,而是決定在都柏林成立自己的分離主義議會;下議院。英國政府試圖鎮壓這屆議會,隨後爆發了愛爾蘭獨立戰爭。倫敦的解決方案是建立兩個愛爾蘭國會試圖為第四自治法案,1920年愛爾蘭政府頒佈的法案,同時試圖擊敗新芬黨和愛爾蘭共和軍(1919 - 1922),此時操作在下議院的職權範圍。1921年中期,英國政府和新芬黨達成了一項停戰協議,並由此簽訂了《盎格魯-愛爾蘭條約》。1922年12月6日,愛爾蘭成立了一個新的自治領——愛爾蘭自由邦。不出所料,「北愛爾蘭」(歐斯特的6個郡)立即行使其根據《盎格魯-愛爾蘭條約》賦予的權利,選擇退出這個新國家。這個條約造成了愛爾蘭民族主義的分裂,並導致了愛爾蘭內戰。1927年,大不列顛與歐斯特大部分地區的聯合被重新命名為大不列顛及北愛爾蘭聯合王國,也就是現在的英國。[143][144]

君主列表

[編輯]- 佐治三世(1760年至1800年聯合法令生效止在位為大不列顛國王和愛爾蘭國王,此後直至1820年在位為聯合王國國王)

- 佐治四世(1820年-1830年在位)

- 威廉四世(1830年-1837年在位)

- 維多利亞女王(1837年-1901年在位)

- 愛德華七世(1901年-1910年在位)

- 佐治五世(1910年-1936年在位為聯合王國國王,1922年愛爾蘭自由邦脫離聯合王國獨立以來兼任愛爾蘭國王)

參見

[編輯]參考文獻

[編輯]- ^ "National Anthem" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) Royal Family website

- ^ Steinbach, Susie L. Understanding the Victorians: Politics, Culture and Society in Nineteenth-Century Britain. Routledge. 12 November 2012 [2020-04-30]. (原始內容存檔於2021-02-01) –透過Google Books.

- ^ Fetter, Frank Whitson. The Irish Pound 1797-1826: A Reprint of the Report of the Committee of 1804 of the British House of Commons on the Condition of the Irish Currency. Taylor & Francis. 3 November 2005 [2020-04-30]. (原始內容存檔於2021-02-01) –透過Google Books.

- ^ Ferguson, Niall. Empire, The rise and demise of the British world order and the lessons for global power

. Basic Books. 2004. ISBN 978-0-465-02328-8.

. Basic Books. 2004. ISBN 978-0-465-02328-8.

- ^ House of Commons Foreign Affairs Committee (1 May 2013). Foreign policy considerations for the UK and Scotland in the event of Scotland becoming an independent country (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). London: The Stationery Office. Ev 106.

- ^ Hughes, Philip. The Catholic Question, 1688–1829: A Study in the Political History. 1929.

- ^ Schom, Alan. Trafalgar: Countdown to Battle 1803-1805. Joseph. [2022-09-13]. ISBN 978-0-7181-3199-9. (原始內容存檔於2022-09-13) (英語).

- ^ Knight (2015).

- ^ Muir, Rory. Britain and the Defeat of Napoleon, 1807-1815. Yale University Press. 1996 [13 September 2022]. ISBN 978-0-300-19757-0. (原始內容存檔於2022-09-13) (英語).

- ^ Black (2009).

- ^ Tombs, Robert. The English and Their History. Alfred A. Knopf. : 455–458 [2022-09-24]. ISBN 978-1-101-87476-9. (原始內容存檔於2022-09-28) (英語).

- ^ British Politics in the Nineteenth Century.. New York: Palgrave Macmillan. : 32 [2022-09-24]. ISBN 978-1-349-00901-5.

- ^ R. A. Gaunt, 『The fourth duke of Newcastle, the ultra-tories and the opposition to Canning's administration』, History, 88 (2003), 568–86.

- ^ Eric. J Evans. Britain Before the Reform Act: Politics and Society 1815–1832 2nd ed.. 2008: 3–25 [2019-12-18]. ISBN 9781317885474. (原始內容存檔於2020-12-05).

- ^ Philip Ziegler, Addington (1965) p 350

- ^ Robert Reid, The Peterloo Massacre (2017).

- ^ Norman Gash, Aristocracy and people: Britain, 1815–1865 (1979) p. 95

- ^ Briggs, Age of Improvement pp 208–14.

- ^ Ditchfield Grayson M. The parliamentary struggle over the repeal of the Test and Corporation Acts, 1787–1790. English Historical Review. 1974, 89 (352): 551–577. JSTOR 567426. doi:10.1093/ehr/lxxxix.ccclii.551.

- ^ Machin G. I. T. Resistance to Repeal of the Test and Corporation Acts, 1828. Historical Journal. 1979, 22 (1): 115–139. doi:10.1017/s0018246x00016708.

- ^ Wendy Hinde, Catholic Emancipation: A Shake to Men's Minds (1992)

- ^ 羅拔·皮爾. Sir Robert Peel: From His Private Papers. 1853: 347 [2019-12-18]. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Peel, p 348.

- ^ Boyd Hilton, A Mad, Bad, and Dangerous People? England, 1783–1846 (2006) pp. 384–91, 668–71.

- ^ Llewellyn Woodward, The Age of Reform, 1815–1870 (1962)

- ^ Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783–1867 (1959).

- ^ Eric. J Evans. Britain Before the Reform Act: Politics and Society 1815–1832. Routledge. 2014: 69–75 [2019-12-18]. ISBN 9781317885474. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Eric J. Evans, The forging of the modern state: early industrial Britain, 1783–1870 (2nd ed, 1996) pp 257–58.

- ^ David Gordon Wright, Democracy and Reform 1815–1885 (2014).

- ^ David W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s (Routledge, 2003)

- ^ Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783–1867 (1959) p 175

- ^ Own Chadwick, The Victorian Church (1966) pp 370–439.

- ^ Richard W. Davis, "The Politics of the Confessional State, 1760–1832." Parliamentary History 9.1 (1990): 38–49, quote p . 41

- ^ Grayson M. Ditchfield, "The parliamentary struggle over the repeal of the Test and Corporation Acts, 1787–1790." English Historical Review 89.352 (1974): 551–577. online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Élie Halévy, A History of the English People. v2: The Liberal Awakening (1815–1830) (1949), pp 263–66.

- ^ Martin, Britain in the 19th century (1996) pp 64–66, 108

- ^ Asa Briggs, The Age of Improvement 1783–1867(1959), 250–51.

- ^ Henry A. Kissinger, A world restored: Metternich, Castlereagh, and the problems of peace, 1812–22 (1954).

- ^ Jeremy Black, A military history of Britain: from 1775 to the present (2008), pp. 74–77

- ^ William W. Kaufmann, British policy and the independence of Latin America, 1804–1828 (1967)

- ^ Will Kaufman and Heidi Slettedahl Macpherson (eds). Britain and the Americas: culture, politics, and history (2004), pp. 465–68

- ^ All the textbooks cover the main developments, and for more details see Boyd Hilton, A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783–1846 (2006), pp 372–436, 493–558; Asa Briggs, The Age of Improvement 1783–1867 (1959), pp 256–343, 489–523; Llewellyn Woodward, The Age of Reform 1815—1870 (1961), pp52–192.

- ^ Robert Tombs, The English and their History (2015) p 499.

- ^ Sidney Webb; Beatrice Webb. English Local Government: From the Revolution to the Municipal Corporations Act. 1908: 693–755 [2019-12-19]. (原始內容存檔於2020-12-05).

- ^ Finlayson, G. B. A. M. The Politics of Municipal Reform, 1835. The English Historical Review. 1966, 81 (321): 673–692. JSTOR 562019. doi:10.1093/ehr/LXXXI.CCCXXI.673.

- ^ R.K. Webb, Modern England (1958) p 198

- ^ Good Kenneth. The drive for participatory democracy in nineteenth century Britain. Commonwealth & Comparative Politics. 2009, 47 (3): 231–247. doi:10.1080/14662040903132526.

- ^ Tombs, The English and their History (2015) p 509-12.

- ^ Baker Kenneth. George IV: a Sketch. History Today. 2005, 55 (10): 30–36.

- ^ Gash Norman. "Mr Secretary Peel (1961) pp: 460–65; Richard A. Gaunt, "Peel's Other Repeal: The Test and Corporation Acts, 1828 (PDF). Parliamentary History. 2014, 33 (1): 243–262 [2019-12-19]. doi:10.1111/1750-0206.12096. (原始內容 (PDF)存檔於2020-02-23).

- ^ E. L. Woodward, The Age of Reform, 1815–1870 (1962), pp. 76–77, 342–45.

- ^ Asa Briggs, The Age of Improvement 1783 – 1867 (1959) pp 195–200 and 232–33.

- ^ Richard W. Davis, "The Tories, the Whigs, and Catholic Emancipation, 1827–1829." English Historical Review 97.382 (1982): 89–98 online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).

- ^ E. A. Smith, Lord Grey, 1764–1845 (1990).

- ^ Woodward. The Age of Reform, 1815–1870 (1938), pp. 354–57.

- ^ Nicholas Draper, The price of emancipation: slave-ownership, compensation and British society at the end of slavery (Cambridge UP, 2009).

- ^ Phillips, John A.; Wetherell, Charles. The Great Reform Act of 1832 and the Political Modernization of England. The American Historical Review. 1995, 100 (2): 411–436. JSTOR 2169005. doi:10.2307/2169005.

- ^ Richard W. Davis, "Toryism to Tamworth: The Triumph of Reform, 1827–1835", Albion 12#2 (1980) pp 132–46, at p. 132

- ^ David Thompson, England in the 19th century: 1815–1914 (1950) p 66

- ^ Malcolm Chase. Chartism: A New History (2007)

- ^ John Cannon, ed., the Oxford companion to British history (2002) and Charles Arnold-Baker, The Companion to British History (2001) provide short scholarly biographies.

- ^ J. A. R. Marriott, Modern England: 1885–1945 (4th ed., 1948) pp 157–58.

- ^ Davis Richard W. Wellington. Parliamentary History. 2003, 22 (1): 43–55.

- ^ Elizabeth Longford, Wellington: pillar of state. Vol. 2 (1972).

- ^ Cannon, Oxford companion p. 436

- ^ John W. Derry, Charles, Earl Grey: Aristocratic Reformer (1992).

- ^ Donald Southgate, The Most English Minister: The Policies and Politics of Pamerston (1966).

- ^ Brown David. Compelling but not Controlling?: Palmerston and the Press, 1846–1855. History. 2001, 86 (201): 41–61.

- ^ Brown David. Palmerston and Anglo–French Relations, 1846–1865. Diplomacy and Statecraft. 2006, 17 (4): 675–692. doi:10.1080/09592290600942918.

- ^ Jasper Ridley, Lord Palmerston (1970) pp 146–53.

- ^ Cannon, ed. The Oxford companion to British history (2002) pp 719–20.

- ^ Jenifer Hart, "Nineteenth-Century Social Reform: A Tory Interpretation of History" Past & Present No. 31 (1965), pp. 39–61 online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Clayton Roberts; David F. Roberts; Douglas Bisson. A History of England, Volume 2: 1688 to the Present. 2016: 307 [2019-12-20]. ISBN 9781315509600. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Bill Cash, John Bright: Statesman, Orator, Agitator (2011)

- ^ Tellier, L.-N. (2009). Urban World History: an Economic and Geographical Perspective. Quebec: PUQ. p. 463. ISBN 2-7605-1588-5.

- ^ Sondhaus, L. (2004). Navies in Modern World History. London: Reaktion Books. p. 9. ISBN 1-86189-202-0.

- ^ Porter, Andrew. The Nineteenth Century, The Oxford History of the British Empire Volume III. Oxford University Press. 1998: 332. ISBN 978-0-19-924678-6.

- ^ The Workshop of the World. BBC History. [28 April 2013]. (原始內容存檔於2013-05-17).

- ^ Bernard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism (Cambridge University Press, 1970) ch 1

- ^ David McLean. "Finance and "Informal Empire" before the First World War", Economic History Review (1976) 29#2 pp. 291–305 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), at jstor.org

- ^ Golicz Roman. The Russians Shall Not Have Constantinople. History Today. 2003, 53 (9): 39–45.

- ^ Orlando Figes. The Crimean War: A History (2012) ISBN 978-1-250-00252-5

- ^ Richard Millman, Britain and the Eastern Question 1875–1878 (1979)

- ^ Jonathan Philip Parry, "The impact of Napoleon III on British politics, 1851–1880." Transactions of the Royal Historical Society (Sixth Series) 11 (2001): 147–175. online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Amanda Foreman. A World on Fire: Britain's Crucial Role in the American Civil War (2012) ISBN 978-0-375-75696-2

- ^ Frank J. Merli; David M. Fahey. The Alabama, British Neutrality, and the American Civil War. Indiana U.P. 2004: 19 [2019-12-20]. ISBN 978-0253344731. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ A. J. P. Taylor. The Struggle for Mastery in Europe: 1848–1918 (1953), Chapter 12.

- ^ Denis Judd. Boer War (2003) ISBN 1-4039-6150-6

- ^ Walter L. Arnstein, Queen Victoria (2003) ISBN 0-333-63806-9

- ^ Vallone Lynne. Victoria. History Today. 2002, 52 (6): 46–53.

- ^ John Vincent. "Was Disraeli a failure?", History Today (October 1981) 31#10, pp. 5–8 online

- ^ Richard Aldous. The Lion and the Unicorn: Gladstone vs. Disraeli (2007) excerpt and text search (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Parry, J. P. Disraeli and England. The Historical Journal. 2000, 43 (3): 699–728. JSTOR 3020975. doi:10.1017/S0018246X99001326.

- ^ Stephen J. Lee, Aspects of British political history, 1815–1914 (1994) pp 203–4.

- ^ Maurice Cowling. 1867: Disraeli, Gladstone and revolutiont (1967).

- ^ Jonathan Parry. "Disraeli, Benjamin, earl of Beaconsfield (1804–1881)", Oxford Dictionary of National Biography (2004); online edn, May 2011 accessed 23 February 2012 doi:10.1093/ref:odnb/7689

- ^ Diamond Michael. Political Heroes of the Victorian Music Hall. History Today. 1990, 40: 33–39.

- ^ Roy Armes, A critical history of British cinema (London, 1978), pp. 13–14.

- ^ Steven Fielding, "British Politics and Cinema's Historical Dramas, 1929–1938." Historical Journal 56.2 (2013): 487–511, quotes on pp. 488 and 509-10.

- ^ Template:ODNBref

- ^ David Steele, Lord Salisbury: A Political Biography (Routledge, 2001), p. 383

- ^ Robert Blake, The Conservative Party from Peel to Churchill (1970), p. 132.

- ^ P.T. Marsh, The Discipline of Popular Government: Lord Salisbury’s Domestic Statecraft, 1881–1902 (Hassocks, Sussex, 1978), p. 326.

- ^ Paul Smith, Lord Salisbury on Politics. A Selection from his Articles in the Quarterly Review, 1860–1883 (Cambridge, 1972), p. 1

- ^ H.C.G. Matthew, ed. Gladstone Diaries, (1990) X, pp. cxxxix–cxl

- ^ Maurice Cowling. Religion and Public Doctrine in Modern England (2 vol. 1980–85), vol I, p. 387. ISBN 0-521-23289-9

- ^ Rebecca Probert. "Living in Sin", BBC History Magazine (September 2012); G. Frost, Living in Sin: Cohabiting as Husband and Wife in Nineteenth-Century England (Manchester U.P. 2008) ISBN 978-0-7190-7736-4

- ^ H.C.G. Matthew. "George V (1865–1936)", Oxford Dictionary of National Biography (2004); online edn, January 2008.

- ^ George Dangerfield. The Strange Death of Liberal England: 1910–1914 (1935)

- ^ Ross McKibbin. Parties and People: England, 1914–1951 (2010) ISBN 978-0-19-958469-7

- ^ For a good survey see I. F. W. Beckett. The Great War: 1914–1918 (2nd ed. 2007)

- ^ Adrian Gregory. The Last Great War: British Society and the First World War. Cambridge University Press. 2008 [2019-12-20]. ISBN 9780521728836. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Ian F.W. Beckett. The Home Front, 1914–1918: How Britain Survived the Great War (2006) excerpt and text search (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Arthur Marwick. The Deluge: British Society and the First World War (1965)

- ^ David Stevenson. With Our Backs to the Wall: Victory and Defeat in 1918. Harvard U.P. 2011: 370 [2019-12-20]. ISBN 9780674062269. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Niall Ferguson. The Pity of War (1998), p. 249

- ^ John Grigg, Lloyd George: war leader, 1916–1918 (2013).

- ^ John Turner, ed., Britain and the First World War (1988)

- ^ Samuel Hynes, A war imagined: the First World War and English culture (2011).

- ^ George Robb, British Culture and the First World War (2014).

- ^ W. N. Medlicott, Contemporary England 1914–1964 (1967) ch 2–4.

- ^ Christine Kinealy. This Great Calamity: The Irish Famine 1845–52, Dublin: Gill & Macmillan, 1994; ISBN 0-7171-1832-0, p. 354

- ^ Cecil Woodham-Smith. The Great Hunger: Ireland 1845–1849 (1962), London, Hamish Hamilton: 31

- ^ F. S. L Lyons, Charles Stewart Parnell (1977)

- ^ Bardon, Jonathan. A History of Ulster. Blackstaff Press. 1992: 402, 405. ISBN 978-0856404986.

- ^ Alvin Jackson, Home Rule: An Irish History, 1800–2000 (2004).

- ^ Eugenio F. Biagini, British Democracy and Irish Nationalism 1876–1906 (2010) p. 2.

- ^ Theodore K. Hoppen, The Mid-Victorian Generation 1846–1886 (2000) p 567

- ^ Hoppen, 567

- ^ Biagini, 9

- ^ Kendle, 45

- ^ D. W. Bebbington. The Nonconformist Conscience. Routledge. 2014: 93 [2019-12-20]. ISBN 9781317796558. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Travis L. Crosby. Joseph Chamberlain: A Most Radical Imperialist. I.B.Tauris. 2011: 74–76 [2019-12-20]. ISBN 9781848857537. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Hugh Cunningham. The Challenge of Democracy: Britain 1832–1918. 2014: 134– [2019-12-20]. ISBN 9781317883289. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Thomas William Heyck, "Home Rule, Radicalism, and the Liberal Party, 1886–1895." Journal of British Studies 13.2 (1974): 66–91. online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ F. Hugh O'Donnell, A history of the Irish Parliamentary party (vol 2, 1910) online (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ Alan O'Day. Irish Home Rule, 1867–1921. Manchester UP. 1998: 178–86 [2019-12-20]. ISBN 9780719037764. (原始內容存檔於2021-02-01).

- ^ Boyce, pp 281–94.

- ^ A.T.Q. Stewart, The Ulster crisis: resistance to home rule, 1912–1914 (1967).

- ^ Carolyn Augspurger, "National identity, religion, and Irish unionism: the rhetoric of Irish Presbyterian opposition to Home Rule in 1912." Irish Political Studies (2017): 1–23.

- ^ Alvin Jackson, Home Rule: An Irish History 1800—2000 (2003) pp. 193–95.

- ^ Jackson, pp. 212–213

- ^ Jackson, pp. 227–30

- ^ Charles Mowat, Britain Between the Wars, 1918–1940 (1955) pp 57–108.

延伸閱讀

[編輯]- Adams, James (編). Encyclopedia of the Victorian Era. 2004 [2003]. ISBN 978-0-71-725860-4., short essays on a wide range of topics by experts

- Beales, Derek. From Castlereagh to Gladstone, 1815–1885. 1969. ISBN 978-0-39-300367-3.

- Beckett, Ian F.W. The Home Front, 1914–1918: How Britain Survived the Great War. 2006. ISBN 978-1-90-336581-6.

- Black, Jeremy. A Military History of Britain: From 1775 to the Present. 2006. ISBN 978-0-27-599039-8.

- Black, Jeremy. The War of 1812 in the Age of Napoleon. 2009. ISBN 978-0-80-614078-0.

- Boyce, David George. Nationalism in Ireland 3rd. New York: Routledge. 1995 [1st pub. 1982]. ISBN 9780415127769.

- Briggs, Asa. Victorian people; a reassessment of persons and themes, 1851–1867. [Chicago] University of Chicago Press. 1955.

- Briggs, Asa. The Age of Improvement, 1783–1867. 1959.

- Cannadine, David. Victorious Century: The United Kingdom, 1800–1906. 2017., detailed survey

- Cannon, John (編). The Oxford Companion to British History 2nd revised. 2002. ISBN 978-0-19-860872-1.

- Ensor, R.C.K. England 1870–1914. 1936., survey

- Evans, Eric J. The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain, 1783–1870 2nd. 1996 [1983]. ISBN 978-0-58-208953-2.

- Evans, Eric J. Britain Before the Reform Act: Politics and Society 1815–1832 2nd. 2008. ISBN 978-1-13-481603-3.

- Figes, Orlando. The Crimean War: A History. 2012. ISBN 978-1-250-00252-5.

- Foreman, Amanda. A World on Fire: Britain's Crucial Role in the American Civil War. 2012. ISBN 978-0-37-575696-2.

- Halévy, Élie. History of the English People in the Nineteenth Century. 1949–1952.,covering 1815–1841 and 1900–1914

- Heffer, Simon. High Minds: The Victorians and the Birth of Modern Britain. 2014 [2022-09-13]. (原始內容存檔於2022-08-29)., detailed survey covers 1838–1880

- Heffer, Simon. The Age of Decadence: Britain 1880 to 1914. 2017., detailed survey

- Hoppen, K. Theodore. The Mid-Victorian Generation 1846–1886. New Oxford History of England. 2000. ISBN 978-0-19-822834-9., comprehensive history

- Jackson, Alvin. Home Rule: An Irish History 1800—2000. 2003.

- Judd, Denis; Surridge, Keith Terrance. Boer War. 2003. ISBN 978-1-40-396150-1.

- Kendle, John. Walter Long, Ireland and the Union, 1905–1920. 1992. ISBN 978-0-7735-0908-5.

- Kinealy, Christine. This Great Calamity: The Irish Famine 1845–1852. 1994.

- Knight, Roger. Britain Against Napoleon: The Organization Of Victory; 1793–1815. 2015. ISBN 978-0-14-197702-7.

- McCord, Norman; Purdue, Bill. British History: 1815–1914 2nd. 2007. university textbook

- Marriott, John. England Since Waterloo. 1913.

- Marwick, Arthur. The Deluge: British Society and the First World War. 1965. ISBN 978-7-07-000496-1.

- Martin, Howard. Britain in the 19th Century. Challenging History series. 1996. ISBN 978-0-17-435062-0. textbook; emphasising politics, diplomacy and use of primary sources

- Matthew, H.C.G. Gladstone, William Ewart (1809–1898). Oxford Dictionary of National Biography. 2004.

- Medlicott, William Norton. Contemporary England 1914–1964. 1967.

- Mori, Jennifer. Britain in the Age of the French Revolution: 1785–1820. 2000.

- Mowat, Charles Loch. Britain between the wars: 1918–1940. 1955. ISBN 978-0-41-629510-8.

- Paul, Herbert. History of Modern England. 1904–1906., 1855–1865

- Porter, Andrew (編). The Nineteenth Century, The Oxford History of the British Empire III. Oxford University Press. 1998. ISBN 978-0-19-924678-6.

- Purdon, Edward. The Irish Famine 1845–1852. 2000.

- Read, Donald. England 1868–1914. 1979., survey

- Roberts, Clayton; Roberts, David F.; Bisson, Douglas. A History of England, Volume 2: 1688 to the Present. 2013. ISBN 978-1-31-550960-0., university textbook

- Rubinstein, W. D. Britain's Century: A Political and Social History, 1815–1905. 1998.

- Searle, G. R. A New England?: Peace and War 1886–1918. 2005., survey

- Somervell, D. C. English thought in the nineteenth century. Methuen And Company Limited. 1929.

- Steinbach, Susie L. Understanding the Victorians: Politics, Culture and Society in Nineteenth-Century Britain. 2012. ISBN 978-0-41-577408-6.

- Taylor, A. J. P. The Struggle for Mastery in Europe: 1848–1918. 1953. ISBN 978-0-19-881270-8., diplomacy

- Taylor, A. J. P. English History 1914–1945. Penguin. 1965. ISBN 9780140211818., survey

- Tombs, Robert. The English and their History. 2014 [2022-09-13]. (原始內容存檔於2022-08-29).

- Uglow, Jenny. In These Times: Living in Britain Through Napoleon's Wars, 1793–1815. 2015.

- Walpole, Spencer. A History of England from the Conclusion of the Great War in 1815. 1878–1886.,; old political narrative covers 1815–1855

- Walpole, Spencer. History of Twenty-Five Years. 1904–1908., covers 1856–1880

- Wasson, Ellis. A history of modern Britain: 1714 to the present 2nd. 2016., textbook

- Webb, R.K. Modern England: from the eighteenth century to the present. 1968. ISBN 978-0-06-046975-7., a university textbook for the American audience that explains many obscure features of British political history

- Woodward, Ernest Llewellyn. The Age of Reform, 1815–1870 2nd. 1962 [1938]., survey

史料

[編輯]- Furber, Elizabeth Chapin (編). Changing views on British history: essays on historical writing since 1939. 1966: 206–319. evaluation of major books published 1966–1980

- Hilton, Boyd. A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783–1846. 2006: 664–723. ISBN 978-0-19-822830-1.

- Loades, David (編). Reader's guide to British history. 2003. coverage of hundreds of topics covering books and articles on a range of topics and leaders

- Parry, J. P. The State of Victorian Political History. Historical Journal. 1983, 26 (2): 469–484. JSTOR 2638778. S2CID 162264240. doi:10.1017/S0018246X00024201.

- Schlatter, Richard (編). Recent views on British history: essays on historical writing since 1966. 1984: 197–374. experts evaluate major books published 1966–1980

- Williams, Chris (編). A Companion to 19th-Century Britain. 2007. 33 topical essays

- Wrigley, Chris (編). A companion to early twentieth-century Britain. 2008. 32 topical essays

主要來源

[編輯]- Black, Eugene C. (編). British politics in the nineteenth century. 1969. ISBN 978-0-80-272002-3.

- English Historical Documents

- Aspinall, A.; Smith, E. Anthony (編). English Historical Documents. 11: 1783–1832. 1959. ISBN 978-0-203-19915-2.

- Young, George M.; Handcock, W. D. (編). English Historical Documents. 12, pt. 1: 1833–1874. 1956. OCLC 33037858.

- Handcock, W. D. (編). English Historical Documents. 12, pt. 2: 1874–1914. 1977. ISBN 978-0-415-14375-2.

外部連結

[編輯]| 前任: 大不列顛王國 |

'大不列顛及愛爾蘭聯合王國' 1801年–1922年 |

繼任: 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 |