駭客任務

此條目需要補充更多來源。 (2014年4月13日) |

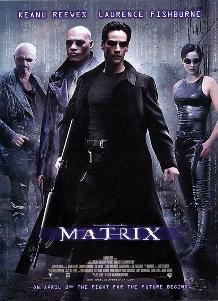

| 駭客任務 The Matrix | |

|---|---|

電影海報 | |

| 基本資料 | |

| 導演 | 華卓斯基姐妹[注 1] |

| 監製 | 喬·西佛 |

| 編劇 | 華卓斯基姐妹[注 1] |

| 主演 | |

| 配樂 | 唐·戴維斯 |

| 攝影 | 比爾·珀普 |

| 剪輯 | 札克·斯坦伯格 |

| 製片商 | |

| 片長 | 136分鐘 |

| 產地 | |

| 語言 | 英語 |

| 上映及發行 | |

| 上映日期 |

|

| 發行商 | 華納兄弟 |

| 預算 | 6300萬美元[2] |

| 票房 | 4.67億美元[2] |

| 前作與續作 | |

| 續作 | 《駭客任務:重裝上陣》 |

| 各地片名 | |

| 中國大陸 | 黑客帝國 |

| 香港 | 22世紀殺人網絡[3] |

| 臺灣 | 駭客任務 |

| 新加坡 | 夢幻科技 |

《駭客任務》(英語:The Matrix,新加坡譯《夢幻科技》,中國大陸譯《黑客帝國》,香港譯《22世紀殺人網絡》)是一部1999年的好萊塢科幻電影,由華卓斯基姐妹執導,基努·李維、勞倫斯·菲什伯恩、凱莉·安摩絲和雨果·威明等演員主演,並由香港電影界的袁和平擔任武術指導。此片以哲理與基督教元素作為故事架構和子彈時間的特殊鏡頭及電腦特效而著名,在全球獲得很高的票房。2003年,推出續集《駭客任務:重裝上陣》及第三集《駭客任務完結篇:最後戰役》。2019年,因為該片的20周年慶,推出了4K修復版本,將此片重回大螢幕[4]。第四集《駭客任務4》於2021年上映。

劇情簡介

[編輯]

湯瑪斯·安德森表面上是個朝九晚五的電腦工程師,私下卻是個代碼為尼歐(Neo)的高超駭客。尼歐總覺得自己身處的世界存在難以言喻的不協調感,在他私下追查的結果,知道了這一切都跟被稱作「母體」(The Matrix)的神秘事物有關。在另一名駭客崔妮蒂(Trinity)引導下,尼歐和傳奇駭客神秘人物莫菲斯(Morpheus)聯絡上,想由他口中得知「母體」的真相。

莫菲斯等人把尼歐帶到真實世界,它是機械中的機械。使尼歐得知真實世界已經被電腦機器所佔領統治。為了培養人類當成能量來源,電腦機器模擬1999年的人類世界(現實世界其實已踏入2199年左右)創造出虛擬程式世界「母體」,也就是尼歐過往所認識的世界。藉由和人體大腦神經聯結的連接器,使視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、心理(六根)等訊號傳遞到人類大腦時都彷彿是真實的,以此囚禁人類的心靈。

莫菲斯等人是較早被解放而得以脫離母體的一群,他信奉在「母體」中可預知未來作出預言的先知(Oracle)。最初從「母體」中覺醒並解放其他人類的人被稱作救世主,先知預言莫菲斯將在有生之年找到救世主的轉世,他會再次來到人間並拯救所有被電腦機器所囚的人類。莫菲斯相信這個預言最終找到了尼歐,他認定後者就是轉世的救世主,但尼歐卻對此身份有所懷疑。

尼歐通過與莫菲斯的電腦程式訓練,發現只要看破真相,並堅定相信在虛擬世界中的一切都不是真的,就可將各種模擬真實世界的物理現象如萬有引力、摩擦力的程式加以改變甚至破壞,以此做出各種違背物理定律的事,例如:一拳把人打飛至十多公尺遠、跳躍至半空停留七、八秒才落地等,這在「母體」中也適用。

尼歐莫菲斯等人再次透過連接器進入「母體」拜訪先知,先知告知尼歐「現在的他」並不是救世主。他們返回真實世界的途中,母體派出多個以史密斯(Agent Smith)為首的特務追殺。特務有人類的外表且極善於扭曲「母體」中的物理現象,是電腦機器創造用來在「母體」專門追捕目標的程式,莫菲斯為了保護尼歐而落入了特務之手。

尼歐等人發現原來他們一行人中的塞佛(Cypher)出賣了他們的情報予特務,塞佛搶先回到真實世界後,將仍在「母體」的隊友強制拔除連接器逐一殺死,最後卻被沒進入「母體」的坦克(Tank)所殺。坦克之後成功喚回尼歐和崔妮蒂,但莫菲斯卻因無法喚回而持續和「母體」連線中。

尼歐和崔妮蒂再次連線進入「母體」成功救出莫菲斯,在莫菲斯和崔妮蒂回到真實世界後,尼歐卻被攔截到他的史密斯擊斃而呈現彌留狀態。此時真實世界中的崔妮蒂緊依著尼歐和他對話並深深的吻了他,感受到真實世界的深情之後尼歐彷彿頓悟一般地復活,復活後的尼歐對自己「救世主」的身份已無絲毫懷疑,明白到自己可以重寫「母體」內程式的能力。尼歐入侵史密斯的程式碼使他被覆寫刪除,史密斯因此爆炸而灰飛煙滅,其他的特務見狀嚇得落荒而逃,尼歐最後也平安返回現實世界。

最後的畫面中,尼歐在「母體」內用電話亭向電腦機器通知他將要解放所有人類,之後的故事在駭客任務2:重裝上陣中繼續發展。

演員表

[編輯]- 基努·李維-湯瑪斯·安德森/尼歐(Thomas A. Anderson / Neo)

- 勞倫斯·費許朋-莫菲斯(Morpheus)

- 凱莉-安·摩絲-崔妮蒂(Trinity)

- 雨果·威明-史密斯幹員(Agent Smith)

- 格洛麗亞·福斯特-祭師(Oracle)

- 喬·潘托利亞諾-塞佛(Cypher)

- 馬庫斯·昌-坦克(Tank)

- 朱利安·阿拉罕加-艾巴(Apoc)

- 麥特·道倫-茂史(Mouse)

- 貝琳達·麥考利-蘇薇琪(Switch)

- 安東尼·雷·派克-道瑟(Dozer)

- 保羅·戈達德-布朗探員(Agent Brown)

- 羅伯特·泰勒-瓊斯探員(Agent Jones)

- 史蒂夫·多德-盲人

- 費歐娜·約翰遜-紅衣女郎

製作

[編輯]特效

[編輯]駭客任務中的動作戲多用稱作「子彈時間」的特殊慢鏡頭處理,被譽為是拍攝手法的經典創新,之後的許多電影都可以看到類似駭客任務慢動作的場景。

影響

[編輯]評價

[編輯]爛番茄的好評度為88%,在155條專業評論中,136條專業評論贊同,19條專業評論反對,平均分為7.71/10,觀眾的評價則是85%[5],在Metacritic上,電影獲得了73分[6],本片獲得全方面的讚譽。

2023年,爛番茄滿25週年特別專題中,本片在該站名列「影評家選出過去25年的最佳電影」排行榜第9名[7]。

哲學思想

[編輯]哲學,神學和世俗主義都在《駭客任務》裡有濃重的表現。諾斯底教派的信徒也會注意到很多相關的主題。

其中有相當多內容涉及印度教、佛教、道教和基督教,並蘊含啟蒙、涅槃、重生的概念。對印度教和佛教的深度涉及包括自由意志對抗命運,還在電影的配樂中使用印度教的頌歌、理念、虛幻(Maya)、因果報應(Karma)和存在論的多種觀點。

《駭客任務》以很多方式解析真實、超現實,並闡述人的觀點是實質的、物理的世界才是虛幻。

值得注意的是,《駭客任務》一片雖然有探討經典哲學問題的意圖,但它們的進行並不十分嚴謹,多半是因為故事的因素而伴隨出現,而敘述的哲學內容也多半是已經被哲學家們討論過。

爭議

[編輯]電影中提到「母體使用人類作為能量來源」的說法並沒有科學根據,根據熱力學定律,人體在進行生命運轉時為一耗散結構,其維持生存所須攝入的能量必定比向外界釋放的較多。事實上,在最初的劇本使用的是「母體使用人類的大腦作為並行處理機」作為解釋,但後來考慮到觀眾的接受程度,故改成了現在電影中的說法。

《駭客任務》一書收錄了電影拍攝的最後一版劇本(1998年版本),其中的解釋是機器發明了一種新的核能發電法,但是需要少量的電能起始發電過程。而根據《第二次文藝復興》中的解釋,機器最初用人發電為解迫在眉梢,並沒有用人類開始循環發電,之後才簡化發電步驟,捨棄潮汐能,地熱等等需要新設備的發電方法,直接用人類的少量體能起始核電過程。事實上在電影中,莫菲斯確實提到了「裂變」,但是沒有如劇本中一樣明確解釋,以致造成誤解。

另外,在《駭客任務動畫版》中,也出現了母體之外,有自我意識的機器人願意與人類和平相處。既然母體可以有意識,一般的機器人也可以有自我意識,有自我意識的一般機器人與母體的關係,在電影版沒有加以鋪陳,但也具有深思之處。[注 2]

有部分觀眾認為這電影的靈感疑似受到《楚門的世界》的影響。後者中的主角楚門周遭的所有景物和人物都是人為製造且演出的,這部分確實雷同《駭客任務》的橋段。

原著作者

[編輯]駭客任務原著作者為電影導演兼編劇華卓斯基兄弟本人,在他們與駭客任務影迷的一次網上聊天中透露了駭客任務系列創意的開始[8]。當時兩人在製作一個和駭客任務無關的漫畫,一位同事問他們有何新的創意,由於當時賽博朋克科幻小說較熱門,他們就以賽博朋克創意開始構思,在三天內構思出了故事大綱。由於兩人非常低調,我們只能推測駭客任務劇本誕生的時間。《駭客任務》製片人喬·西佛說過駭客任務的劇本在《V怪客》(1984年)後寫成,華卓斯基兄弟在1988年暫時離開了漫畫業,在好萊塢撰寫劇本,所以《駭客任務》最初的劇本是在1984年到1988年的一段時間中完成的。

《駭客任務》第一部的修改並不大,一些被刪除的部分也以其他形式保存下來,例如駭客任務漫畫《真實世界沒有花朵》的故事就是屬於原劇本的一部分。然而《駭客任務》兩部續集的原劇本完全被改寫,上映電影續集的故事劇本是在《駭客任務》第一部上映後,以相似的思路但不同的故事結構重寫而成。

另外,在劇情的方面,駭客任務被認為與士郎正宗所畫的漫畫《攻殼機動隊》有思想上的密切關聯。

相關條目

[編輯]系列電影

[編輯]- 駭客任務2:重裝上陣(The Matrix: Reloaded)

- 駭客任務3:最後戰役(The Matrix: Revolutions)

- 駭客任務動畫外傳(The Animatrix)

- 駭客任務4:復活(The Matrix: Resurrections)

其他

[編輯]注釋

[編輯]參考文獻

[編輯]- ^ 新千年首部大片《黑客帝国》登陆广州. 新浪. 2000-01-14 [2022-01-22]. (原始內容存檔於2022-01-22) (中文(中國大陸)).

- ^ 2.0 2.1 The Matrix. Box Office Mojo. [1999-03-31]. (原始內容存檔於2019-06-15).

- ^ 22世紀殺人網絡 (4K復刻版). 英皇戲院. [2020-02-07]. (原始內容存檔於2020-02-07).

- ^ The Matrix - 20th Anniversary. 2019-06-28 [2019-06-28]. (原始內容存檔於2019-07-01).

- ^ The Matrix. Rotten Tomatoes. [1999-03-31]. (原始內容存檔於2019-06-19).

- ^ The Matrix. Metacritic. CBS Interactive. [1999-03-31]. (原始內容存檔於2020-04-14).

- ^ CRITICS PICK THE BEST MOVIES OF THE LAST 25 YEARS. Rotten Tomatoes. Flixster. [2023-08-20]. (原始內容存檔於2023-08-20).

- ^ 存档副本. [2007-07-25]. (原始內容存檔於2007-07-17).

外部連結

[編輯]- 網際網路電影資料庫(IMDb)上《駭客任務》的資料(英文)

- AllMovie上《駭客任務》的資料(英文)

- 爛番茄上《駭客任務》的資料(英文)

- Metacritic上《駭客任務》的資料(英文)

- Box Office Mojo上《駭客任務》的資料(英文)

- 開眼電影網上《駭客任務》的資料(繁體中文)

- Yahoo奇摩電影上《駭客任務》的資料(繁體中文)

- 雅虎香港電影上《駭客任務》的資料(繁體中文)

- 時光網上《駭客任務》的資料(簡體中文)

- 豆瓣電影上《駭客任務》的資料 (簡體中文)

| |||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||