基辅罗斯

| 此條目可参照烏克蘭語維基百科、俄語維基百科和英語維基百科相應條目来扩充。 (2024年5月2日) |

| 此條目需要补充更多来源。 (2024年5月2日) |

| 羅斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 882年—1240年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

智者雅羅斯拉夫1054年逝世時疆域,為羅斯最大版圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 首都 | 基輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 常用语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宗教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 政府 | 君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 约882年—912年 | 奥列格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1238年—1240年 | 雅羅斯拉夫二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 立法机构 | 為制會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 留里克建國 | 882年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 征服可薩汗國 | 965年—969年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 基督教化 | 约988年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 訂立羅斯法典 | 1050年代[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 蒙古征服基輔羅斯 | 1237年—1241年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 乞瓦之战 | 1240年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1000[3] | 1,330,000平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1000[3] | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 货币 | 格里夫納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今属于 | 东斯拉夫人: 西斯拉夫人: 非斯拉夫人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

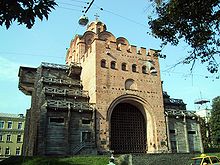

基輔羅斯[註 1]是中世紀東歐及北歐地帶一個由眾部落公國組成的聯邦。其由諾斯族瓦良格人留里克建立的留里克王朝所統治,但主體民族為東斯拉夫人,亦有一定數量的少數民族芬蘭人。其以基輔為首都,國祚自奥列格882年建國始、至1240年被蒙古帝國拔都西征攻滅而終,極盛時疆域北抵白海、南通黑海、東至塔曼半岛、西達维斯瓦河河源。基辅罗斯之正式國號為罗斯,「基辅罗斯」此一名詞是19世纪俄罗斯史学界为了表明該时期政權中心位于基辅而创造的。

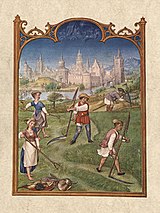

史學界觀點普遍認為基輔羅斯是三個現代東斯拉夫民族國家(乌克兰、俄罗斯及白俄罗斯)的前身。弗拉基米尔一世·斯维亚托斯拉维奇和他的兒子雅羅斯拉夫統治的時期,被認為是基輔的黃金時期。當時他們接納了基督信仰中的希臘正教會,也創立了東斯拉夫法典(Правда роусьскаꙗ)。

歷史[编辑]

起源[编辑]

大約在8至9世紀,東斯拉夫人部落戰爭頻繁。在862年维京人留里克的軍隊佔據了諾夫哥羅德,並登上基輔大公的寶座,建立了羅斯汗國。879年留里克去世,奧列格繼任王公並南征斯摩棱斯克和波洛茨克。882年佔領基輔並遷都基輔。基輔羅斯公國時期正式展開。這裡是可薩人駐守的一地方。

早在公元1世紀,在中、東歐的第聶伯河、奧得河、維斯瓦河及布格河流域便住著了斯拉夫人。至6世紀,斯拉夫人分為東斯拉夫人、西斯拉夫人和南斯拉夫人。東斯拉夫人分佈在第聶伯河中、上游,奧卡河、伏爾加河上游,西德維納河一帶,成為俄羅斯人、白俄羅斯人及烏克蘭人的祖先。到了公元7、8世紀,東斯拉夫人有兩個准國家實體,以基輔為中心的庫雅巴及以諾夫哥羅德為中心的斯拉維亞。862年,由於斯拉維亞各部落為爭奪權力而內戰不休,使各部精疲力盡,於是商議尋找一位王公來治理各部,裁決糾紛。在他們眼中,住在北歐斯堪的納維亞的瓦良格人(即羅斯人)精明能幹,秩序井然,於是邀請瓦良格人首領留里克當他們大公。留里克王朝由此開始。

879年,留里克身亡,大公之位由奧列格接掌。奧列格認為諾夫哥羅德地勢偏僻,不利發展,覬覦南方的基輔。882年他率兵南下,首先佔領了斯摩棱斯克和柳別奇,然後南下基輔。奧列格定都基輔,稱為“羅斯諸城之母”。之後,他繼續征克周圍的部落,將東斯拉夫人部落的斯洛文人、克里維奇人、德列夫利安人、謝維利安人、拉迪米奇人以及非斯拉夫人的麥里亞人、維西人和楚德人置於控制之下[來源請求],這樣便形成了一個以基輔為中心的國家,史稱基輔羅斯。

中道[编辑]

弗拉基米爾大帝在位期間,將基輔羅斯的東部邊界拓展至烏拉爾山脈,西部則拓展至加里西亞、普熱梅希爾和沃里尼亞,使基輔羅斯成為強勢政權。公元988年,弗拉基米爾大帝與拜占庭皇帝的妹妹安娜聯姻,開啟羅斯的基督教化。受洗後不久其即開辦宮廷學校,向大貴族、大領主世家的子嗣們教授藝術和科學,也包括教授拉丁語、希臘語和歐洲其他語言:據史料記載,該校存續了四十九年時間,除培育青年人才,也同時為當局官吏作外語培訓[4],由此開始提升基輔羅斯的外語教習水準[5]。11~13世紀期間還有設立女子學堂,在內也開授外語課程,培養涉外人才。而隨著基輔羅斯與拜占庭帝國之間各方面關係加深,大批基輔教會人士前往君士坦丁堡學習,由此學會多種語文語言,多數人學成返回羅斯後是從事抄寫和翻譯對應語文的書籍和材料,由此為羅斯引入大量外域知識[6]。

弗拉基米爾大帝死後,波蘭的波列斯瓦夫大帝以女婿惡棍斯維亞托波爾克的名義入侵基輔羅斯。智者雅羅斯拉夫聯合神聖羅馬帝國皇帝亨利二世東西夾擊波蘭,壓制波蘭的擴張。智者雅羅斯拉夫在位時成功維持基輔羅斯的統一,但在他死後,羅斯開始分裂。

智者雅羅斯拉夫死後,長子、次子、四子分別爭位,基輔羅斯小分裂,最終由四子弗謝沃洛德再度統一,是為弗謝沃洛德一世。弗謝沃洛德之子弗拉基米爾·莫諾馬赫打敗南俄草原的波洛韋茨人,消除突厥人對基輔羅斯的威脅。莫諾馬赫死後,基輔羅斯大分裂,他的長孫伊賈斯拉夫二世·姆斯季斯拉維奇曾統一大部分基輔羅斯,但被七叔尤里·多爾戈魯基所敗,基輔羅斯再度陷入動亂。1169年,尤里·多爾戈魯基長子安德烈·博戈柳布斯基聯合十六個大公國的軍隊攻陷基輔,將首都遷移至弗拉基米爾,再度名義上統一基輔羅斯,但一年後再分裂。安德烈·博戈柳布斯基死後,除了其弟大窩弗謝沃洛德能暫時穩定局勢外,基輔羅斯長時間陷於動亂中。最後在長子西征中,基輔羅斯亡於拔都為首的蒙古侵略軍。

滅亡[编辑]

| 乌克兰历史 |

|---|

|

| 历史系列条目 |

|

相关条目 |

| 俄罗斯历史 |

|---|

|

| 白俄罗斯历史 |

|---|

|

| 历史系列条目 |

| 史前 |

| 中世纪 |

| 近代早期 |

| 现代 |

|

|

|

蒙古人的入侵加速瓦解羅斯原有的政局。1223年9月蒙古帝国军队在成吉思汗手下两员大将哲别和速不台从南高加索北向进入今南俄的一支25000人的蒙古军队(Баты)的带领下侦查基辅罗斯,当时罗斯各大公与长期的仇敌钦察人组成联盟,在卡尔卡河岸与蒙古帝国侦查军队交锋。當年,呈現分裂局面的南部各諸侯在迦勒迦河遭遇蒙古突擊隊,結果被徹底擊敗[7]。

由于罗斯各公国大公对蒙古帝国不了解,再加上内部不合,联盟军队被蒙古军队包围后歼灭,5位大公阵亡。后哲别和速不台统帅蒙古军队向西攻入克里米亚半岛进行杀掠、并继续向西推进到德涅斯特河之后折返,并向东北方向进军并围攻过基辅。蒙古军队后继续以东北向进军,推进到伏尔加保加利亚杀掠(1223年9月)之后,渡过乌拉尔河向东撤退。

蒙古帝国軍队于1236年打败钦察人,然後的1237年至1238年,蒙古人燒毀弗拉基米尔(1238年2月4日)[8]和羅斯東北部幾個大城市,并在各公国境内进行屠杀与折回补给,在西蒂河擊潰羅斯人[9],然後向西移動到波蘭和匈牙利。其後于1239年重新侵入罗斯境内,并在1240年12月6日攻占基辅,建立金帳汗國开始了240年的蒙古统治[10]。到那時,他們已經征服東北大部分的羅斯諸候[11],剩餘諾夫哥羅德共和國未被佔領並繼續在漢薩同盟的軌道上蓬勃發展[12]。

後續[编辑]

1240年,拔都攻陷基輔,基輔羅斯實際滅亡,但當時基輔羅斯各大公尚存,當中亞歷山大·涅夫斯基及加利西亞的丹尼爾分別佔據基輔羅斯的北方及西方,不服從蒙古人的統治。因此拔都控制弗拉基米爾大公雅羅斯拉夫二世·弗謝沃洛多維奇為傀儡,作為穩定羅斯諸公的手段。拔都出兵攻擊東歐各國,以及消滅剩餘的羅斯獨立勢力。亞歷山大·涅夫斯基率領諾夫哥羅德軍隊堅持抗戰,先後於涅瓦河之戰打敗瑞典軍隊,於楚德湖戰役大敗條頓騎士團,保留唯一一個羅斯獨立國家。

蒙古入侵對基輔羅斯領土的影響是不均衡的。一些先進的城市文化幾乎被完全摧毀。由於基輔、弗拉基米爾等舊的中心城市未曾從最初的攻擊所造成的破壞中恢復,[13]莫斯科、[14]特維爾[14]和下諾夫哥羅德[15]等新興城市開始在蒙古統治之下的羅斯競爭霸業。雖然一支羅斯軍隊曾於1380年在庫利科沃擊敗過金帳汗國,[16]蒙古統治羅斯人居住地區,並索取羅斯諸候的進貢,仍然持續到1480年。[14]

由於基輔羅斯被瓦解,使得原有的教育和文化遭到嚴重破壞,在金帳汗國長達兩個多世紀的統治期間,外語教習處於中斷或停滯之中[5]。此外,隨着拜占庭帝國的衰落,王公貴族等對希臘語和拉丁語的學習意願也衰退下去,而在少數修道院才保留了這些語文的傳習[17]。

參見[编辑]

備注[编辑]

- ^ 古代:現代:

參考文献[编辑]

引用[编辑]

- ^ CALIFORNIA SLAVIC STUDIES, VOLUME XVI : slavic culture in the middle ages.. [S.l.]: UNIV OF CALIFORNIA PRESS. 2021: 141. ISBN 9780520309180.

- ^ Bushkovitch 2011,第11頁.

- ^ Б.Ц.Урланис. Рост населения в Европе (PDF): 89. [17 November 2016]. (原始内容存档 (PDF)于23 September 2015) (俄语).

- ^ Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII веков. / Редколлегия тома: С.Ф. Егоров, Л.Н. Пушкарев, Я.Н. Щапов. М., 1985. C.112.

- ^ 5.0 5.1 万青松; 万秋波. 俄罗斯外语战略简析 (PDF). 俄罗斯研究. (原始内容 (PDF)存档于2022-09-17).

- ^ Воевода Е.В. Изучение иностранных языков на Руси// Среднее профессиональное образование. 2008. №.2. С.73-75.

- ^ See David Nicolle, Kalka River 1223: Genghiz Khan's Mongols Invade Russia, Osprey Publishing, 2001. ISBN 978-1-84176-233-3.

- ^ Tatyana Shvetsova, The Vladimir Suzdal Principality (页面存档备份,存于互联网档案馆). Retrieved 21 July 2007.

- ^ Janet Martin, Medieval Russia, 980–1584, Cambridge University Press, 1995, p. 139. ISBN 052136832.

- ^ 俄罗斯10年级联邦教科书(教科书编者А.Н.Сахаров)

- ^ The Destruction of Kiev. [2014-04-26]. (原始内容存档于2011-04-27).

- ^ Jennifer Mills, The Hanseatic League in the Eastern Baltic (页面存档备份,存于互联网档案馆), SCAND 344, May 1998. Retrieved 21 July 2007.

- ^ In 1240. See Michael Franklin Hamm, Kiev: A Portrait, 1800–1917, Princeton University Press, 1993. ISBN 978-0-691-02585-8

- ^ 14.0 14.1 14.2 Muscovy (页面存档备份,存于互联网档案馆), excerpted from Glenn E. Curtis (ed.), Russia: A Country Study, Department of the Army, 1998. ISBN 978-0-16-061212-1.

- ^ Sigfried J. De Laet, History of Humanity: Scientific and Cultural Development, Taylor & Francis, 2005, p. 196. ISBN 978-92-3-102814-4.

- ^ The Battle of Kulikovo (8 September 1380) (页面存档备份,存于互联网档案馆). Retrieved 22 July 2007.

- ^ Воевода Е.В. Распространение иностранных языков в Московском государстве в XIV-XVI веках// Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Педагогика". 2009. №.2. С.16-21.

来源[编辑]

- 书籍

- 白建才 著:《俄羅斯帝國》,三泰出版社 ISBN 7-80628-391-9

外部連結[编辑]

- 基輔羅斯[永久失效連結]

- Graphic History of Kievan Rus from c.800 to 988 (Large file size)

- Rus, Encyclopedia of Ukraine (页面存档备份,存于互联网档案馆)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||