行星系:修订间差异

→系統架構: 修飾語句 |

→分類: 內容擴充 |

||

| 第89行: | 第89行: | ||

=== 分類 === |

=== 分類 === |

||

根據行星質量在主星周圍的分布情况,行星系統結構可分為四類<ref>{{Cite journal |last1=Mishra |first1=Lokesh |last2=Alibert |first2=Yann |last3=Udry |first3=Stéphane |last4=Mordasini |first4=Christoph |date=2023-02-01 |title=Framework for the architecture of exoplanetary systems - I. Four classes of planetary system architecture |url=https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2023/02/aa43751-22/aa43751-22.html |journal=Astronomy & Astrophysics |language=en |volume=670 |pages=A68 |doi=10.1051/0004-6361/202243751 |issn=0004-6361|doi-access=free |arxiv=2301.02374 }}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Mishra |first1=Lokesh |last2=Alibert |first2=Yann |last3=Udry |first3=Stéphane |last4=Mordasini |first4=Christoph |date=2023-02-01 |title=Framework for the architecture of exoplanetary systems - II. Nature versus nurture: Emergent formation pathways of architecture classes |url=https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2023/02/aa44705-22/aa44705-22.html |journal=Astronomy & Astrophysics |language=en |volume=670 |pages=A69 |doi=10.1051/0004-6361/202244705 |issn=0004-6361|doi-access=free |arxiv=2301.02373 }}</ref>: |

|||

* '''相像的''':一個系統中所有行星的質量都是相似的。這類結構是我們銀河系中最常見的。實例包括[[TRAPPIST-1|TRAPPIST-1]]。據說這些系統中的行星就像「豆莢裏的豌豆」<ref>{{Cite journal |last1=Mishra |first1=Lokesh |last2=Alibert |first2=Yann |last3=Leleu |first3=Adrien |last4=Emsenhuber |first4=Alexandre |last5=Mordasini |first5=Christoph |last6=Burn |first6=Remo |last7=Udry |first7=Stéphane |last8=Benz |first8=Willy |date=2021-12-01 |title=The New Generation Planetary Population Synthesis (NGPPS) VI. Introducing KOBE: Kepler Observes Bern Exoplanets - Theoretical perspectives on the architecture of planetary systems: Peas in a pod |url=https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2021/12/aa40761-21/aa40761-21.html |journal=Astronomy & Astrophysics |language=en |volume=656 |pages=A74 |doi=10.1051/0004-6361/202140761 |issn=0004-6361|doi-access=free |arxiv=2105.12745 }}</ref>。 |

|||

* '''混合的''':一個系統中行星的質量表現出很大的增加或减少的變化。這種系統的例子有[[葛利澤876|GJ-876]]或[[克卜勒-89]]系統 |

|||

* '''無序的''':一個系統中的大質量行星離恆星很近,而較小的行星離恆星更遠。現時還沒有這種體系結構已知的例子。 |

|||

* '''有序的''':系統中行星的質量往往隨著與主星距離的增加而增加。[[太陽系]]是一種有序系統,內部有小的[[類地行星|岩石行星]],外部有[[巨行星]]。 |

|||

=== 組成 === |

|||

==== 行星和恆星 ==== |

|||

與太陽系相似的行星系統一般認為是在[[恒星形成]]的同時形成。還有的早期理論假想,在兩顆恒星「擦肩」而過時,因彼此之間的重力吸引,恒星中的部分物被拖曳出來,這些物質逐漸聚合形成了行星。然而以我們現在的知識來判斷,如此近距離的恒星「錯車」幾乎是不可能發生的。當今被普遍接受的是行星系統由[[星雲]]產生的學說。 |

與太陽系相似的行星系統一般認為是在[[恒星形成]]的同時形成。還有的早期理論假想,在兩顆恒星「擦肩」而過時,因彼此之間的重力吸引,恒星中的部分物被拖曳出來,這些物質逐漸聚合形成了行星。然而以我們現在的知識來判斷,如此近距離的恒星「錯車」幾乎是不可能發生的。當今被普遍接受的是行星系統由[[星雲]]產生的學說。 |

||

2024年5月8日 (三) 08:12的版本

| 此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2020年10月2日) |

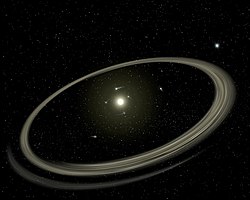

行星系統(英語:Planetary system)是所有在恆星或恆星系統周圍的軌道內或外,受到引力束縛的非恆星]天體。一般來說,擁有一顆或多顆行星的系統構成了一個行星系統,儘管這些系統也可能由矮行星、小行星、天然衛星、流星體、彗星和星子等天體[1][2],和星周盤組成。太陽和圍繞它旋轉的行星系統,包括地球,組成太陽系[3][4]。系外行星系統(英語:exoplanetary system)一詞通常用於表示其它行星系統。.

截至2024年5月1日,4,169個行星系統中有5,662顆已確認的系外行星,其中896個系統有一顆以上的行星[5]。岩屑盤也很常見,然而其它物體更難觀察到。

天體生物學特別感興趣的是行星系統的適居帶,在那裡行星表面可能有液態水,從而有能力支持類地生命。

歷史

日心說

歷史上,日心說(太陽位於宇宙中心的學說)反對地心說(將地球置於宇宙中心)。

以太陽為中心的日心太陽系概念可能最早出現在古印度的吠陀經文獻中,該文獻通常將太陽稱為「中心的球體」。一些人在阿耶波多著作中的Āryabhaṭīya解讀為隱含日心說。

早在西元前3世紀,阿里斯塔克斯就在西方哲學和希臘天文學中首次提出了這個想法[6],但沒有得到大多數其他古代天文學家的支持。

太陽系的發現

尼古拉斯·哥白尼於1543年發表的《天體運行論》提出了第一個行星系統的數學預測日心模型。17世紀的繼任者伽利略、約翰內斯·克卜勒和艾萨克·牛顿爵士發展了對物理學的理解,這導致人們逐漸接受了地球繞太陽運動的觀點,即行星受到與地球相同的物理定律的支配。

關於太陽系外行星系統的推測

16世紀,義大利哲學家焦爾達諾·布魯諾是哥白尼地球和其它行星繞太陽運行理論的早期支持者,他提出了恆星與太陽相似,並且同樣伴隨著行星的觀點。他因自己的思想而被羅馬宗教裁判所以火刑處死[7]。

在18世紀,艾萨克·牛顿爵士在總結其《自然哲學的數學原理》的「普通學術」中也提到了同樣的可能性。在與太陽的行星進行比較時,他寫道:「如果恆星是類似系統的中心,它們都將根據類似的設計建造,並受『一致』的支配。」[8]。

儘管缺乏支持的證據,但他的理論在19世紀和20世紀獲得了支持。早在天文學家證實之前,對行星系統性質的猜測就已經成為尋找外星智慧和小說中的太陽系外行星一直是小說中的一個流行主題和焦點,尤其是科幻小說。

探測系外行星

第一次確認探測到系外行星是在1992年,當時發現了幾顆圍繞脈衝星PSR B1257+12運行的類地質量行星。第一次確認探測到主序星的系外行星是在1995年,當時發現了一顆軌道週期為4天,圍繞附近黃矮星飛馬座51的巨行星飛馬座51b。自那以後,探測頻率增加了,特別是通過系外行星偵測法和專門的行星探測計畫,如克卜勒太空望遠鏡。

起源和演化

行星系統來自原行星盤,它們在恆星周圍形成,是恆星形成過程的一部分。

在系統形成的過程中,許多物質被引力分散到遙遠的軌道上,一些行星被完全逐出系統,成為星際行星。

演化的系統

高質量恒星

圍繞脈衝星運行的行星已經被發現。脈衝星是高質量恆星超新星爆炸的殘餘,但在超新星爆發之前存在的行星系統很可能大部分被摧毀。行星不是被蒸發,就是被爆炸恆星的氣體質量推離軌道,或是中心恆星大部分質量的突然喪失會使它們脫離恆星的引力控制,或者在某些情况下,超新星會將脈衝星以高速踢出系統,因此任何在爆炸中倖存下來的行星都會作為自由漂浮的物體被拋在後面。在脈衝星周圍發現的行星可能是由先前存在的恆星伴星形成的,這些恆星伴星幾乎被超新星爆發完全蒸發,留下了行星大小的天體。或者,行星可能在脈衝星周圍的一個由後退物質組成的吸積盤中形成[9]。在超新星期間未能脫離軌道的物質的回落盤也可能在黑洞周圍形成行星[10]。

低質量恆星

當恆星演化成紅巨星、漸近巨星分支和行星狀星雲時,它們吞噬了內行星,根據它們的質量將它們全部或部分蒸發[12][13]。當恆星失去質量時,沒有被吞噬的行星會進一步遠離恒星。

如果一顆演化的恆星處於聯星或多星系,那麼它失去的質量可以轉移到另一顆恆星,形成新的原行星盤和第二代和第三代行星。這些新一代行星的成分可能與原始行星不同,也可能受到質量轉移的影響。

系統架構

太陽系由小岩石行星的內部區域和大氣態巨行星的外部區域組成。然而,其他行星系統可能具有完全不同的結構。研究表明,行星系統的結構取決於它們最初形成的條件[14]。已經發現許多系統的氣態巨行星熱木星非常靠近恆星。有人提出了一些理論,如行星遷移或散射,用於在母恆星附近形成大行星[15]。

現時[何时?],很少有系統被發現與太陽系類似:類地行星靠近母恆星。更常見的是,已經探測到由多個超級地球組成的系統[16]。

分類

根據行星質量在主星周圍的分布情况,行星系統結構可分為四類[17][18]:

- 相像的:一個系統中所有行星的質量都是相似的。這類結構是我們銀河系中最常見的。實例包括TRAPPIST-1。據說這些系統中的行星就像「豆莢裏的豌豆」[19]。

- 混合的:一個系統中行星的質量表現出很大的增加或减少的變化。這種系統的例子有GJ-876或克卜勒-89系統

- 無序的:一個系統中的大質量行星離恆星很近,而較小的行星離恆星更遠。現時還沒有這種體系結構已知的例子。

- 有序的:系統中行星的質量往往隨著與主星距離的增加而增加。太陽系是一種有序系統,內部有小的岩石行星,外部有巨行星。

組成

行星和恆星

與太陽系相似的行星系統一般認為是在恒星形成的同時形成。還有的早期理論假想,在兩顆恒星「擦肩」而過時,因彼此之間的重力吸引,恒星中的部分物被拖曳出來,這些物質逐漸聚合形成了行星。然而以我們現在的知識來判斷,如此近距離的恒星「錯車」幾乎是不可能發生的。當今被普遍接受的是行星系統由星雲產生的學說。

但是另有一些與「我們」迥然不同的行星系統:比如我們已通過某些脈衝星電磁輻射週期的輕微變動推斷出它們有行星系統存在。脈衝星是超新星猛烈爆炸的產物,普通的行星根本不可能禁受如此強大的衝擊波——在此狀況下,行星不是被蒸發掉就是因恒星質量急驟下降而擺脫引力束縛跑得無影無蹤。有理論認為是最近的伴星在超新星爆發中幾乎完全蒸發,其殘骸變成了脈衝星的行星。或者是脈衝星周圍的吸積盤(accretion disk)以某種方式形成了行星。

里程碑

- 太陽系——太陽和附屬的行星系統,這是最早認識的行星系統。

- PSR B1257+12——最早發現的系外行星系統,最早發現的脈衝星行星系統,最早發現的多行星系外行星系統,最早發現的脈衝星多行星系統。

- 仙女座υ——最早發現的主序星多行星系外行星系統,發現於1999年4月。

- PSR B1620-26——最早發現的聚星行星系統。

- 开普勒90——已知的最大的系外行星系統(8顆行星)(之前的記錄為HD 10180的七顆行星)[20]。

- Gliese 876——最早發現的紅矮星行星系統,也是最早發現的有軌道共振現象的行星系統。

- HD 69830——已發現三顆與海王星質量相當的行星和一條小行星帶,軌道都在1AU之内[21][22]。

- 2M1207——第一顆被拍攝到的系外行星,最早發現的棕矮星行星系統[23]。

- Cha 110913——最早發現的次恒星(substellar)行星系統,也有人認為是星際行星[24]。

參見

參考文獻

- ^ p. 394, The Universal Book of Astronomy, from the Andromeda Galaxy to the Zone of Avoidance, David J. Dsrling, Hoboken, New Jersey: Wiley, 2004. ISBN 0-471-26569-1.

- ^ p. 314, Collins Dictionary of Astronomy, Valerie Illingworth, London: Collins, 2000. ISBN 0-00-710297-6.

- ^ p. 382, Collins Dictionary of Astronomy.

- ^ p. 420, A Dictionary of Astronomy, Ian Ridpath, Oxford, New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-860513-7.

- ^ Schneider, J. "Interactive Extra-solar Planets Catalog". The Extrasolar Planets Encyclopedia. Retrieved May 1, 2024.

- ^ Dreyer (1953)[錨點失效], pp.135–48; Linton (2004)[錨點失效], pp.38–9). The work of Aristarchus's in which he proposed his heliocentric system has not survived. We only know of it now from a brief passage in Archimedes's The Sand Reckoner.

- ^ "Cosmos" in The New Encyclopædia Britannica (15th edition, Chicago, 1991) 16:787:2a. "For his advocacy of an infinity of suns and earths, he was burned at the stake in 1600."

- ^

Newton, Isaac; Cohen, I. Bernard; Whitman, Anne. The Principia: A New Translation and Guide

. University of California Press. 1999: 940 [First published 1713]. ISBN 0-520-20217-1.

. University of California Press. 1999: 940 [First published 1713]. ISBN 0-520-20217-1.

- ^ Podsiadlowski, Philipp. Planet formation scenarios. In: Planets Around Pulsars; Proceedings of the Conference. 1993, 36: 149. Bibcode:1993ASPC...36..149P.

- ^ The fate of fallback matter around newly born compact objects, Rosalba Perna, Paul Duffell, Matteo Cantiello, Andrew MacFadyen, (Submitted on December 17, 2013)

- ^ Sculpting Solar Systems - ESO's SPHERE instrument reveals protoplanetary discs being shaped by newborn planets. www.eso.org. [December 7, 2016].

- ^ Ferreira, Becky. It's the End of a World as We Know It - Astronomers spotted a dying star swallowing a large planet, a discovery that fills in a "missing link" in understanding the fates of Earth and many other planets.. The New York Times. 3 May 2023 [3 May 2023]. (原始内容存档于3 May 2023).

- ^ Ferreira, Becky. The Juicy Secrets of Stars That Eat Their Planets - As scientists study thousands of planets around the galaxy, they are learning more about worlds that get swallowed up by their stars.. The New York Times. 19 August 2022 [19 August 2022].

- ^ Hasegawa, Yasuhiro; Pudritz, Ralph E. The origin of planetary system architectures - I. Multiple planet traps in gaseous discs. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2011, 417 (2): 1236–1259. Bibcode:2011MNRAS.417.1236H. ISSN 0035-8711. S2CID 118843952. arXiv:1105.4015

. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19338.x.

. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19338.x.

- ^ Stuart J. Weidenschilling & Francesco Marzari. Gravitational scattering as a possible origin for giant planets at small stellar distances. Nature. 1996, 384 (6610): 619–621. Bibcode:1996Natur.384..619W. PMID 8967949. S2CID 4304777. doi:10.1038/384619a0.

- ^ Types and Attributes at Astro Washington.com.

- ^ Mishra, Lokesh; Alibert, Yann; Udry, Stéphane; Mordasini, Christoph. Framework for the architecture of exoplanetary systems - I. Four classes of planetary system architecture. Astronomy & Astrophysics. 2023-02-01, 670: A68. ISSN 0004-6361. arXiv:2301.02374

. doi:10.1051/0004-6361/202243751

. doi:10.1051/0004-6361/202243751  (英语).

(英语).

- ^ Mishra, Lokesh; Alibert, Yann; Udry, Stéphane; Mordasini, Christoph. Framework for the architecture of exoplanetary systems - II. Nature versus nurture: Emergent formation pathways of architecture classes. Astronomy & Astrophysics. 2023-02-01, 670: A69. ISSN 0004-6361. arXiv:2301.02373

. doi:10.1051/0004-6361/202244705

. doi:10.1051/0004-6361/202244705  (英语).

(英语).

- ^ Mishra, Lokesh; Alibert, Yann; Leleu, Adrien; Emsenhuber, Alexandre; Mordasini, Christoph; Burn, Remo; Udry, Stéphane; Benz, Willy. The New Generation Planetary Population Synthesis (NGPPS) VI. Introducing KOBE: Kepler Observes Bern Exoplanets - Theoretical perspectives on the architecture of planetary systems: Peas in a pod. Astronomy & Astrophysics. 2021-12-01, 656: A74. ISSN 0004-6361. arXiv:2105.12745

. doi:10.1051/0004-6361/202140761

. doi:10.1051/0004-6361/202140761  (英语).

(英语).

- ^ Wired News. Found: Solar System Like Our Own. 2002-06-13 [2007-01-02]. (原始内容存档于2008-08-21).

- ^ Whitney Clavin. NASA's Spitzer Telescope Sees Signs of Alien Asteroid Belt. 2005-04-20 [2007-01-02]. (原始内容存档于2008-05-11).

- ^ Christophe Lovis; Michel Mayor. Trio of Neptunes and their Belt. 2006-05-18 [2007-01-02]. (原始内容存档于2008-08-28).

- ^ Robert Roy Britt. Likely First Photo of Planet Beyond the Solar System. 2004-09-10 [2007-01-02]. (原始内容存档于2012-07-04).

- ^ Planet-sized Brown Dwarf May Yield Miniature Solar System. 2005-11-29 [2007-01-02]. (原始内容存档于2008-05-11).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||