暴龍屬

| 建議将矮暴龍併入此條目或章節。(討論) |

| 此條目需要更新。 (2020年8月15日) |

| 此條目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 (2020年8月15日) |

| 暴龍屬 化石时期:白垩纪晚期,

| |

|---|---|

| |

| 暴龍的骨架模型,可見其雙眼朝前,具有立體視覺。位於巴黎探索皇宮 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 蜥形纲 Sauropsida |

| 总目: | 恐龍總目 Dinosauria |

| 目: | 蜥臀目 Saurischia |

| 亚目: | 獸腳亞目 Theropoda |

| 科: | †暴龍科 Tyrannosauridae |

| 亚科: | †暴龍亞科 Tyrannosaurinae Osborn, 1905 |

| 族: | †暴龍族 Tyrannosaurini Osborn, 1905 |

| 属: | †暴龍屬 Tyrannosaurus Osborn, 1905 |

| 模式種 | |

| 君王暴龙 Tyrannosaurus rex Osborn, 1905

| |

| 其它物种 | |

| |

| 異名 | |

|

属异名 种异名

| |

暴龍(學名:Tyrannosaurus rex),又名霸王龍,是暴龍属(Tyrannosaurus)目前僅有的一個有效物种,屬於暴龍科的巨型獸腳類恐龍,名字的拉丁文含義是“蜥蜴中的暴君”。其身長估計可達13公尺[1],臀部高度約4公尺[2],體重平均約9公噸。暴龙属擁有目前已知動物中最大級別的咬合力之一,但并不是最大的,其咬合力將近6公噸、相當於一隻大象的重量[3]。

如同其他的暴龍科恐龍一樣,暴龍属是二足、肉食性恐龍,擁有大型頭顱骨,並藉由長而重的尾巴來保持平衡。相對於牠們大而強壯的後肢和巨大的身体,暴龍的前肢非常小,但有研究發現卻十分強壯。長久以來,暴龍被認為只有兩根手指,但在2007年發現的一個完整的暴龍化石,顯示牠們也可能具有三根手指。有些研究人員還在標本上發現了軟組織與蛋白質;但暴龍属的食性、生理機能以及移動速度仍在爭論中,暴龍被认为是種掠食動物、以大型食草恐龍為食,但也有少数科學家認為暴龍是種积极的食腐動物。

暴龍属生存於白堊紀末期的馬斯垂克階,距今約6700萬年到6500萬年[4],是白堊紀-第三紀滅絕事件前最後的恐龍種群之一。其化石分佈於北美洲的美國整个西部地区、加拿大西南部,其中又以美国的化石为最多,暴龙属的分佈範圍較其他暴龍科更廣;白堊紀晚期的北美洲西部是個獨立的拉臘米迪亞大陸。目前已有超過30個雷克斯暴龍的標本被確認,包含几具完整度很高的化石。暴龍的大量化石材料,使科學家們有足夠的資料研究暴龍生理的各個層面,包括生長模式與生物力學。

雖然目前有其他獸腳亞目恐龍的體型比暴龍属更大(例如棘龙、鲨齿龙、南方巨兽龙等),但暴龍属仍在最大型的巨型肉食恐龍名單之列,並且其高度和重量甚至超過很多比牠長的肉食恐龍,暴龍亦是最著名的陸地掠食動物之一。[5]有些科學家認為亞洲的勇士特暴龙(Tarbosaurus bataar)是暴龍屬的第二個有效種,而其他科學家則認為特暴龙是獨立的屬。除此之外,過去有許多暴龍科的種被歸類於暴龍屬,但目前多被認為是暴龍的異名,或被分類於其他屬。

目前暴龍是现代恐龙文化和美国恐龙化石群当中最具代表性、最知名的恐龙,原因是在《侏罗纪公园》和《侏罗纪世界》系列的电影和電子遊戲中擔任最主要的恐龍角色導致。在各種兒童讀物、博物館展品中,暴龍也是提及“恐龍”的概念時,必定會出場介紹的經典恐龍形象。

詞源

暴龍是由美國古生物學家亨利·費爾費爾德·奧斯本於1905年以“Tyrannosaurus rex”的學名發表。屬名衍化自古希臘文,“τυραννος/tyrannos”意為「暴君」,而“σαυρος/sauros”意為「蜥蜴」。種小名“rex”在拉丁語中意為「國王」,學名全意為「暴君蜥蜴」,以突顯牠們的體型相對於同時代的其他物種具有優勢[6]。其中文名稱亦可譯為君王暴龍,但在中文圈以音譯的雷克斯暴龍更為人熟知。

體徵

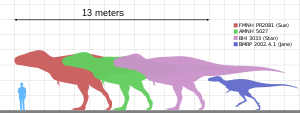

暴龍是陸地上出現過的最大型肉食性動物之一。根據目前保存最完整的暴龍化石「蘇」(編號FMNH PR2081)可以了解其體型。「蘇」身長13.6公尺,臀部高達4.5公尺[2];這個數據僅次於同體型的棘龍與南方巨獸龍,還有鯊齒龍與馬普龍甚至更大[7][8]。在過去幾年,暴龍的體重估計值的變化很大,從超過10噸[9]到少於5噸[10][11],而目前的估計值多在8到15噸之間,平均体重9吨[3][12][13][14]。

頭顱骨

目前已知最大型的暴龍頭顱骨長達1.6公尺[15]。與其他獸腳類恐龍相比,暴龍的頭顱骨非常大,並有許多不同特徵。暴龍的頭顱骨後方寬廣,口鼻部狹窄。暴龍的眼睛朝向前面,使雙眼的視覺重疊區比較大,可以看到更廣的立體影像,具有頗佳的立體視覺[16][17][17]。

頭顱骨的部分骨頭是固定的,例如鼻骨,可防止骨頭間的滑動。頭顱骨上有大型洞孔,可減輕頭部重量,並提供肌肉附著點。頭顱骨的許多骨頭內有微小的空間,可使頭部較輕、更為靈活。這特點與其它的頭部特徵,使暴龍科具有強大的咬合力,並超越其他的非暴龍科獸腳類恐龍[5][18][19]。雖然大部分暴龍科動物的下頜前端為V字型,暴龍的下頜前端呈U字型,這增加了單次咬合時所能撕咬下的肉塊體積,卻也增加了前段牙齒所遭受的壓強[20][21]。暴龍的頜部由多個骨頭組成,可用來吸收獵物掙扎時的震動力,防止頜部受損。

牙齿

如同其他暴龍科恐龍,暴龍的牙齒前後緣呈鋸齒狀。此外,暴龍的牙齒為異齒型[1][22]。前上頜骨的牙齒屬於鑿狀牙,牙齒間緊密排列,橫剖面為D形,後側有明顯的稜脊,牙齒向後彎曲。D形橫剖面、後側明顯稜脊、與往後彎曲的特點,減低了暴龍咬合時牙齒陷入獵物身體內的可能性。後段的牙齒較為粗壯,外型類似香蕉,牙齒間空間較寬,也有明顯的稜脊[23]。上頜後段牙齒較下頜後段牙齒更大。目前所發現最大的暴龍牙齒,包括齒根在內有20公分長。在其他恐龍身上發現的大型齒痕,顯示暴龍的牙齒可刺穿堅硬的骨頭。暴龍在擁有恐龍之中最強大的咬合力之一,也是咬合力最大的動物之一。經常發現暴龍的受傷或斷裂牙齒,但與哺乳類不同的是,暴龍科的牙齒是不停成長、替換的[1]。

如同其他獸腳類恐龍,暴龍的頸部呈S形彎曲,但較短、較健壯。暴龍的頭顱骨長度是脊柱(髖骨到頭部)的一半,顯示牠們的粗短頸部必須充滿強壯的肌肉,才能支撐巨大的頭部[1]。與身體相比,暴龍的前肢非常小。長久以來,暴龍的前肢被認為只有兩指,但近年的兩個研究,發現暴龍有額外的小型掌骨,可能代表已退化的第三指[24][25]。

就身體與後肢比例而言,暴龍的後肢卻是獸腳類恐龍之中最長的之一。暴龍的後肢强壯,每隻腳各承受約半隻大象的重量。腳掌只有三個腳趾接觸地面,蹠骨離地。腳後另有一上爪。暴龍的中蹠骨挾長,與兩側蹠骨形成夾蹠型態。踝部關節呈簡單的絞鍊型態;而穩固的踝部使牠們可以在崎嶇的地面行走[26]。

暴龍的尾巴大且重,長度約與身體相當,有時包含超過40個尾椎骨,可與頭部與身體保持平衡。為了平衡暴龍的體重,牠們身體的許多骨頭是中空的。這可以減輕身體的重量,同時維持了骨頭的強度[1]。

分類

在過去,暴龍科被推測可能與侏羅紀的大型肉食性恐龍有親緣關係,例如斑龍超科與肉食龍下目。但近年化石證據顯示這群恐龍在很早期已經分開進化,暴龍應屬於較衍化的虛骨龍類演化支[20]。

暴龍是暴龍超科、暴龍科、以及暴龍亞科的模式屬。暴龍亞科的其他物種包含:北美洲的懼龍、亞洲的特暴龍[27][28],兩者有時會被認為是暴龍屬的異名[21]。

1955年,蘇聯古生物學家葉甫根尼·馬列夫将在蒙古發現的化石建立為一個新種,命名为勇士暴龍(Tyrannosaurus bataar)[29]。到了1965年,勇士暴龍被重新命名為勇士特暴龍(Tarbosaurus bataar)[30]。儘管被建立為新屬,許多種系發生學研究認為勇士特暴龍是雷克斯暴龍的姐妹分類單元[28],因此勇士特暴龍常被認為是暴龍屬的亞洲種[20][31][32]。最近一個對於勇士特暴龍的重新研究,顯示勇士特暴龍的頭顱骨比雷克斯暴龍的還要狹窄,而兩者的頭顱骨在咬合時所承受壓強的方式非常不一樣,所得到的數據結果是勇士特暴龙較接近於分支龍,另一種亞洲暴龍類[33]。另一相關的親緣分支分類法研究發現分支龍是特暴龍的姐妹分類單元,而非暴龍;如果這個研究屬實,將顯示特暴龍與暴龍是獨立的屬[27]。

在發現暴龍的地層中發現的其他暴龍科化石,起初被建立為個別的屬,包含:後彎齒龍、大纖細艾伯塔龍(Albertosaurus megagracilis)[21];後者在1995年被建立為恐暴龍屬(Dinotyrannus megagracilis)[34]。然而,這些化石目前通常被認為是暴龍的幼年個體[35]。

在蒙大拿州發現的一個小型(60公分長)但接近完整的頭顱骨,可能是個例外。這個頭顱骨在1946年被查爾斯·懷特尼·吉爾摩爾命名為蘭斯蛇髮女怪龍(Gorgosaurus lancensis)[36],但後來被建立為新屬矮暴龍[37]。對於矮暴龍的有效性分為兩派意見。許多科學家認為該頭顱骨來自於一個暴龍的幼年個體[38]。矮暴龙與暴龍之間有少數差異,例如矮暴龙的牙齒數量較多,這導致有些科學家認為牠們是獨立的兩個屬;必須等到更進一步的研究或發現才能確定兩者之間的關係[28][39]。

爭議

第一個被歸類於暴龍的標本,是由兩節部份脊椎骨所構成(其中一個已遺失),是由愛德華·德林克·科普在1892年所發現,並命名為Manospondylus gigas(意為「巨大的」+「多孔的脊椎」),因為脊椎表面有許多血管通過的洞孔;科普當時認為這些化石屬於奇蹟龍科恐龍[24]。在1917年,奧斯本發現M. gigas是種獸腳類恐龍,而且與暴龍有相似處,但因為M. gigas的脊椎骨破碎,所以奧斯本無法確定牠們是同一種動物[40]。

在2000年6月,黑山地質研究機構找出M. gigas在南達科他州的發現地點,並在當地發現了更多的暴龍類化石。這些化石被判斷跟M. gigas都來自於同一個體,而且被歸類於暴龍屬。根據《國際動物命名法規》,M. gigas比暴龍還早被命名,因此應擁有優先權[41]。然而,根據從2000年1月1日起生效的《國際動物命名法規》第四版,如果首同物異名或首異物同名自從1899年起就不被當成有效名稱而使用,而次同物異名或次異物同名在過去50年來已被至少25個研究、至少10位研究人員當作有效名稱並使用在特定分類,則目前佔優勢的使用名稱必須繼續使用[42]。暴龍符合這個規定,因此繼續成為有效名稱,並為被認為是一個保留名稱。而Manospondylus gigas則被認為是個遺失名[43]。

古生物學

所有的恐龍資訊都來自於化石紀錄,暴龍的生理特性,例如行為、膚色、生態、生理機能,仍然未知。然而,過去20年來已發現許多新標本,產生了許多關於暴龍生長模式、性狀、生物力學以及代謝方面的假設。

生長模式

科學家們針對數個暴龍幼年個體標本進行鑑定,紀錄牠們的個體發生學變化,進而估計牠們的壽命與成長速率。目前已知最小的暴龍標本為「喬丹」(編號LACM 28471),體重估計只有約30公斤;而最大的標本「蘇」(編號FMNH PR2081),體重極可能超過8,400公斤。對於暴龍骨頭的組織學研究,顯示「喬丹」死亡時只有2歲,而「蘇」死亡時有28歲,這個數據可能接近暴龍的年齡極大值[3]。

組織學可以檢驗出標本的死亡年齡,藉由不同標本的體重與年齡,可以繪製出動物的成長曲線。暴龍的成長曲線呈S形,在接近14歲以前的未成年個體,體重少於5,800公斤,之後便大幅地成長。在這段持續4年的快速成長期間,年輕的暴龍平均每一年增重600公斤。在18歲之後,成長曲線再次穩定下來。舉例而言,28歲的「蘇」與一個22歲的加拿大標本(編號RTMP 81.12.1)體重相差只有600公斤[3]。最近,另一個由不同研究人員完成的組織學研究發現,暴龍的成長曲線是在約16歲時緩慢下來,證實了以上結果[44]。這個忽然改變的成長速率可能顯示著生理成熟。一個16到20歲的蒙大拿州暴龍標本(編號MOR 1125,也名為「B-雷克斯」)的股骨髓質組織證實了這個假設。髓質組織只發現於產卵期的雌性鳥類身上,顯示「B-雷克斯」正處於繁殖期[45]。更深入的研究指出「B-雷克斯」的年齡為18歲[46]。其他暴龍科恐龍擁有類似的成長曲線,但成長速率較慢[47]。

超過一半的暴龍標本,在達到性成熟的六年內死亡,這個生長模式也存在於其他暴龍類、以及某些現代鳥類與哺乳類。這些動物的特徵是嬰兒死亡率高,而未成年體的死亡率低。達到性成熟後死亡率增加,部分原因是繁殖壓力。一個研究顯示,暴龍的未成年個體化石較少發現的部分原因,即是牠們未成年體的死亡率低,在該年齡層時,這些動物並不會大量死亡,所以不常經過化石化。然而,未成年個體少見的原因也可能是化石記錄的不完整,或者是尋找化石的人偏好較大、較引人注目的化石[47]。

兩性異形

隨著標本的增加,科學家們開始注意到暴龍的個體間變化,並發現牠們可分為兩種模式或形態,類似於某些其他獸腳亞目恐龍。其中一個形態較為粗壯,而另外一個較為纖細。數個形態學研究認為這兩種形態代表暴龍擁有兩性異形,而較粗壯的形態通常被認為是雌性個體。例如,數個粗壯標本的骨盆似乎較寬,可能用來容納產卵的通道[48]。粗壯形態的第一節尾椎上的人字形骨縮小,很明顯地用來是容納生殖系統的產道,這特徵也在鱷魚身上出現[49]。

最近幾年,兩性異形的證據被削弱。一個2005年的研究發現,原先宣稱鱷魚的人字形骨特徵是兩性異形特徵是錯誤的,使得擁有類似特徵的暴龍的性別分類產生爭議[50]。「蘇」的第1節尾椎上有完全大小的人字形骨,而「蘇」是個非常粗壯的個體,顯示這特徵並不能用來辨認這兩種形態。因為暴龍的標本被發現於薩克其萬省到新墨西哥州的地帶,個體間的差異可能較適合顯示地理差異,而非兩性異形。這些差異也可能與年齡有關,較粗壯的個體可能是較年老的個體[1]。

目前只有一個暴龍標本被認為確實屬於某個性別。「B-雷克斯」標本的數個骨頭內保存了軟組織。某些組織被鑑定為髓質組織,髓質組織是種只存在於鳥類身上的組織,是鈣質的來源,可在產卵期製造蛋殼。因為只有雌性個體產卵,髓質組織只存在於雌性鳥類體內;此外,如果對雄性鳥類注射雌激素這類的生殖荷爾蒙,則雄性個體也有能力製造髓質組織。這個證據明確顯示「B-雷克斯」是個雌性個體,並在產卵期間死亡[45]。最近的研究顯示鱷魚沒有髓質組織,而鱷魚是現存物種之中,除了鳥類以外的恐龍最近親。鳥類與獸腳類恐龍都擁有髓質組織,進一步證明了兩者之間的演化關係[51]。

步態

如同許多二足恐龍,暴龍在過去也被塑造成三腳架步態,身體與地面之間呈至少45度夾角,尾巴拖曳在地面上,類似袋鼠。這種三腳架步態起源於約瑟夫·萊迪在1865年所繪製的鴨嘴龍想像圖,這是首次將恐龍描述成二足動物[52]。紐約市美國自然史博物館的前館長亨利·費爾費爾德·奧斯本(Henry Fairfield Osborn)認為這些恐龍是以筆直的三腳架步態站立,於是在1915年首次發現暴龍完整化石後,提出筆直的三腳架步態概念。在接下來近一個世紀,該暴龍化石被塑造成筆直的三腳架步態,這個觀念直到1992年才被完全淘汰[53]。到了1970年,科學家們認為直立的步態並不正確,因為沒有任何現存動物能夠長期維持這種筆直的三腳架步態,這種姿態將導致脫臼或數個關節的鬆脫,例如臀部、頭部與脊柱間的關節[54]。儘管直立的三腳架步態並不正確,美國自然史博物館的骨架模型仍然影響了許多電影與繪畫,例如耶魯大學的皮博迪自然史博物館的著名壁畫“The Age Of Reptiles (页面存档备份,存于互联网档案馆)”[55],由魯道夫·札林格所繪製。直到90年代,電影《侏儸紀公園》將更正確的暴龍步態傳達給一般大眾。目前的電影、繪畫及博物館模型都將暴龍塑造成身體與地面接近平行的姿勢,而尾巴高高舉起,可以平衡頭部的重量[21]。

頭顱骨

在2006年,亞伯達大學的研究人員艾力克·斯內夫立(Eric Snively)、皇家蒂勒爾博物館的唐納德·亨德森(Donald Henderson)、以及卡爾加里大學的古生物學家道戈·菲利普斯(Doug Phillips)將暴龍科的頭骨和牙齒數目與其他的物種作了比較。在其中一項針對恐龍頭骨的結構力學研究中,科學家們使用電腦斷層掃描對牠們的牙齒彎曲強度、鼻部和頭蓋骨彎曲強度等項目進行了檢查。研究的結果發表在期刊《波蘭古生物學報》(Acta Palaeontologica Polonica)上。 斯內夫立的研究團隊發現,暴龍科特有的固定、拱型鼻部骨頭比其他肉食性恐龍的未固定鼻部骨頭更為堅固。當其他的肉食性恐龍撕咬獵物時,牠們的頭部骨頭可能會輕微地分開;而暴龍的固定鼻部骨頭將所有的咬合力都傳遞到了獵物身上[56]。除了斯內夫立的團隊以外,劍橋大學的古生物學家埃米莉·雷菲爾德(Emily Rayfield)博士也提出了固定鼻部骨頭增強了暴龍咬合力的假設[57]。

科学家们做过试验,计算出,一只暴龍的頸部肌肉可以在一秒內,扭動頭部45度,可將一個40公斤的人甩到两公尺高[56]。利物浦大學的一個近年研究,提出暴龍的咬合力很大。研究認為暴龍咬合時,嘴部後段可以產生8000到15000牛頓的咬合力,相當於大白鯊的2倍,獅子的6倍,異特龍的3倍[58]。

前肢

當1905年首次發現暴龍的化石時,肱骨是前肢的唯一被發現部份[6]。在1915年完成的第一個暴龍骨架模型中,奧斯本使用了一個較長的三指前肢做為替代,類似異特龍[40]。然而在一年前,勞倫斯·賴博研究並命名了暴龍的近親蛇髮女怪龍;蛇髮女怪龍具有短前肢,手部有兩根手指[59]。蛇髮女怪龍的發現,顯示暴龍應該也有類似的二指前肢,但這個假設長期以來沒有得到證實,直到1989年發現了第一個完整的暴龍前肢化石(編號MOR 555,又名「Wankel rex」)[60]。「蘇」的化石也包含了完整的前肢[1]。

與身體相比,暴龍的前肢非常短小,長度僅有1公尺。然而它們並非痕跡器官,並具有肌肉附著的痕跡,顯示暴龍的前肢具有相當的力量。早在1906年,奧斯本便已發現這個特徵,他推測這些前肢是在交配時抓住配偶的。另有理論認為暴龍的前肢是用來協助牠們俯伏在地面時重新站起。另一個可能假設是,當暴龍使用嘴部咬死掙扎的獵物時,前肢可以固定住獵物。後一個假設已得到生物力學研究的支持。暴龍的前肢是非常粗厚的硬骨(Cortical bone),可以承受更大的承載力。完全成長的暴龍的肱二頭肌(Biceps brachii)能夠舉起約199公斤的重量,二頭肌也可以增加這個數值。暴龍前臂的移動範圍有限,肩膀與手肘關節只能做出40到45度的旋轉。而恐爪龍的肩膀與手肘關節可以做出88到100度的旋轉幅度,人類的肩膀關節可以做出360度的旋轉,手肘關節可以做出165度的旋轉範圍。暴龍的重型手臂骨頭、強壯的肌肉以及有限的旋轉範圍,顯示牠們的前肢可能用來快速抓牢掙扎的獵物。研究人員據此提出,暴龍的前肢並非毫無用途,也認為這代表暴龍不是食腐動物。

軟組織

在2005年3月份的《科學》雜誌中,北卡羅萊納州立大學的瑪莉·海格比·史威茲(Mary Higby Schweitzer)與其同事宣稱在一個暴龍腿部骨頭的骨髓中發現了軟組織。這個化石(編號MOR 1125,也名為「B-雷克斯」)是在海爾河組被發現,化石年代為6800萬年前。這個化石在裝運過程中斷裂,因此並沒有以正常方式來保存。目前已經鑒定出分叉的血管,以及纖維狀的骨頭組織。此外,骨頭組織中具有類似血球細胞的微小組織。這個骨頭的結構類似鴕鳥的血球細胞與血管。關於這些組織的真實身分、如何在化石化過程中被保存下來,研究人員目前還沒有確定地做出定論[61][62]。如果這些軟組織是未被化石化取代的生前組織,其中的蛋白質可用來间接获取恐龍的DNA信息,因為每一种蛋白都由特定的基因所编码。

在發現這些化石軟組織以前,傳統的看法認為在化石化過程中所有的內部軟組織都被取代,也沒有發現過骨頭內的軟組織,因此過去未曾進行過相關的檢驗。自從這個發現以來,目前有另兩個暴龍類與一個鴨嘴龍類化石被發現具有類似的軟組織[62]。相關的軟組織研究認為這個發現證明現代鳥類是暴龍類的近親,而離其他現代動物較遠[63]。在2007年4月份的《科學》雜誌中,約翰·阿薩拉(John Asara)與其同事指出該暴龍骨頭具有7種膠原蛋白質的痕跡,極為類似雞,再來是青蛙與蠑螈。另外,這個團隊曾在一個至少16萬年前的乳齒象化石中發現了蛋白質痕跡,推翻了傳統的看法,並使得許多科學家開始關注化石的生物化學。蒙特利爾麥吉爾大學的古生物學家漢斯·拉森(Hans Larsson)宣稱這個發現是個里程碑,認為它將分子生物學的研究領域擴展至恐龍[64]。

在2008年4月,哈佛大學的生物研究員Chris Organ宣稱發現了暴龍與現代鳥類有緊密關係的證據。他指出越來越多的證據可證實暴龍的演化樹位置介於短吻鱷與雞、鴕鳥之間。其共同研究人員約翰·阿薩拉也提出,暴龍較適合與現代鳥類歸類於同一演化支,而非現代爬行動物,例如短吻鱷、綠鬣蜥[65]。

在2008年7月份的《公共科學圖書館·綜合》(PLoS One)雜誌中,華盛頓大學的凱伊·托馬斯(Thomas Kaye)等人對上述的暴龍軟組織提出質疑。他們認為這些骨頭中的軟組織僅是內部細菌形成的生物薄膜,這些細菌生存在原本血管與細胞的空間[66]。托馬斯等人認為這些結構被誤認為是血球細胞,是因為帶有鐵的微球粒存在。他們在許多不同時期的其他化石中發現類似的微球粒,例如菊石。在菊石的案例中,他們發現的含有鐵的空間與血液沒有直接的關連[67]。

史威茲反駁這個看法,認為她確實發現血管細胞,並認為沒有證據顯示細菌製造的生物薄膜能夠形成這種分岔、中空的管狀結構[68]。在2011年,史威茲等人再度發表研究,提出其軟組織帶有膠原蛋白,顯示該部位曾經過長時期的蛋白質降解[69]。近年有研究人員在某種鴨嘴龍類的化石內部發現生物薄膜、以及有分叉的類似血管結構[70]。

表皮與羽毛

在2004年,科學期刊《自然》公佈的一份研究,敘述了一種早期暴龍超科物種,奇異帝龍,化石發現於中國的義縣組。如同許多在義縣組發現的恐龍,帝龍的身體有一層覆蓋物,被認為是種原始羽毛。暴龍與其他暴龍科近親也被推測具有類似的原始羽毛。但在加拿大與蒙古所發現的成年暴龍科化石具有罕見的皮膚痕跡,由典型的卵石狀鱗片所組成[71][72]。也有可能是幼年個體的身體某些部份覆蓋著原始羽毛,但成長後脫落,最後身體缺乏隔離物,如同許多現代大型哺乳類,例如大象、河馬、大部分的犀牛。根據霍爾丹法則(Haldane's principle),與身體體積相比,大型動物反而擁有較小比例的表面積,牠們釋放的熱量溫度較高,而吸收的熱量溫度較低;因此成長後的暴龍較易保持體內的熱量。大型動物演化自溫暖的環境,而用來隔離熱量的羽毛會將過度的熱量留在體內,造成體溫過熱。因此大型暴龍科恐龍,例如暴龍,可能在演化過程中失去原始羽毛,以適應溫暖的白堊紀氣候[73]。

體溫調節

如同大部分的恐龍,暴龍長久以來被認為是冷血動物。在1960年代晚期開始的恐龍文藝復興最初幾年,羅伯特·巴克與約翰·奧斯特倫姆(John Ostrom)則提出了不同看法[74][75]。他們認為暴龍是種恆溫動物,意味著牠們具有非常活躍的生活方式[11]。之後,數個古生物學家試圖計算出暴龍的調節體溫能力。年輕標本的骨頭組織顯示,暴龍具有可與哺乳類與鳥類相近的高生長率,也支持暴龍擁有高代謝率的假設。暴龍的生長曲線在成年後趨緩,類似哺乳類與鳥類,而不是大部分其他脊椎動物的無限生長模式[44]。

化石中的氧同位素比率有時可用來估計骨頭沉積時的體溫。在一個暴龍標本中,胸部脊椎與脛骨的氧同位素比率顯示這些部位的體溫差距不到4-5 °C。古生物學家瑞斯·巴立克(Reese Barrick)與地球化學家威廉·肖爾斯(William Showers)認為暴龍的體溫差距小顯示牠們具有固定的內部體溫,並且具有介於外溫性爬行動物到內溫性哺乳類之間的代謝率[76]。其他的科學家則認為,年代久遠的化石中的氧同位素比率可能會在化石化過程中遭到影響,不一定與牠們原本的比率相同[77]。巴立克與肖爾斯則在後來的研究中替他們的結論辯護,他們宣稱在不同大陸的其他獸腳類恐龍(早於暴龍約1000萬年的南方巨獸龍)身上得到了類似的結果[78]。鳥臀目恐龍也具有恆溫性的證據,但是相同地層所出土的巨蜥科蜥蜴則沒有發現相關證據[79]。暴龍具有恆溫性的證據不意味著牠們是內溫動物。這種體溫調節可能是因為巨溫性(Gigantothermy),如同某些現存的海龜[80][81]。

足跡

目前有兩個的足跡化石被暫時歸類於暴龍。第一個足跡化石位於新墨西哥州費蒙史考特牧場,是由美國地理學家查爾斯·皮爾默(Charles Pillmore)所發現。該足跡化石原本被認為屬於鴨嘴龍科,但檢驗時發現了鳥腳下目所沒有的大型腳後跟,這個腳後跟可能是暴龍類的上爪,也就是縮小的第四趾。這個足跡化石在1994年由马丁·罗克里(Martin Lockley)與阿德里安·亨特(Adrian Hunt)建立為遺跡屬,Tyrannosauripas pillmorei。馬丁·羅克里與阿德里安·亨特認為該足跡化石非常可能是由暴龍所留下,如果屬實,這將是暴龍的第一個已知足跡化石。這個足跡化石是踩在泥濘的溼地上的,長度為83公分長,寬度為71公分[82]。

第二個足跡化石是在2007年由英國古生物學家菲力·曼寧(Phil Manning)所發現,位在蒙大拿州的海爾河組。這個足跡化石的長度為76公分,較第一個足跡化石短小。海爾河組的大型獸腳類恐龍只有暴龍與矮暴龍,目前並不確定是否為暴龍所留下。一個尚未公佈的完整研究將比較新墨西州與蒙大拿州的足跡化石[83]。

移動方式

對於暴龍的移動方式主要有兩個爭議:暴龍的轉彎能力,暴龍在直線奔走時的極速。兩者都關係著暴龍是食腐动物还是掠食动物。

一個近期的電腦模擬研究根據生物力學推算出暴龍的旋轉範圍很小,而且旋轉速度慢。根據倫敦大學皇家獸醫學院的生物力學專家約翰·哈欽森(John Hutchinson)的說法,暴龍必須花2到3秒才能旋轉45度角,而完全直立、缺乏尾巴的人類可在一秒內旋轉一圈[84]。因為暴龍的大部分體重離牠的重心較遠,好比一個扛著巨大木材的成年人,因而增加了轉動慣量,造成暴龍轉動上的不便;但暴龍可將背部拱曲,將頭部、前肢盡量向身體靠,以減低轉動慣量[85]。

關於暴龍是否能夠快速奔跑,以及能以多快的速度移動,則有許多互相衝突的研究。針對暴龍的行走極速,科學家們已提出各種不同的估計值,大部分約是每秒11公尺(時速40公里)左右,但有少部份估計值為每秒5到11公尺(時速17到40公里),或是高達每秒20公尺(時速72公里)。

研究人員藉由不同的方式去推算估計值,因為到目前為止所發現的大型獸腳類足跡化石幾乎都採行走方式,沒有一個是奔跑中的,這也許顯示大型獸腳類無法奔跑[86]。認為暴龍可以奔跑的科學家,主張暴龍的中空骨頭與其他特徵可以減輕身體重量,可讓成年個體的體重維持在約3公噸左右;而且暴龍擁有長而靈活的腿部,類似鴕鳥與馬,可用慢但大幅的步伐快速前進;此外,有些科學家認為暴龍的腿部肌肉比任何現存動物的還大,能夠讓牠們高速奔跑(時速40到70公里)[87]。

在1993年,傑克·霍納與唐·雷森(Don Lessem)將暴龍的腿部結構與現存動物做比較,提出暴龍不能奔跑,只能夠行走。因為暴龍的股骨與脛骨的比例大於一,如同大部分的大型獸腳類恐龍,顯示暴龍移動方式為行走,如同現代大象[60]。

然而,根據托馬斯·霍爾特(Thomas R. Holtz Jr)在1998年的研究,在中生代或第四紀的化石紀錄中,暴龍科與其近親是所有體重介於5到7公噸的動物裡,脛骨與股骨比例、及蹠骨與股骨比例最大的一種。以一個成年暴龍而言,牠們的後肢似乎有點龐大。但是,若與其他類似大小動物的後肢相比,例如大象、三角龍、埃德蒙頓龍,暴龍的後肢則較為修長,並具有較長的脛骨與蹠骨。與其他大型獸腳類恐龍相比,暴龍科的後肢較為修長。小型的暴龍科恐龍則更為修長;根據霍爾特的說法,最小的暴龍科恐龍獨龍,與最大型的似鳥龍科似雞龍,具有相近的後肢比例。此外,暴龍科擁有類似似鳥龍科的腳部。與其他大型獸腳類恐龍的腳部相比,暴龍科的腳部較小、較修長。暴龍科與其近親的蹠骨間的連接較穩固,能夠比早期獸腳類恐龍,將更多的移動能量從腳掌傳遞到小腿(在趾行動物身上,蹠骨負擔部分小腿的功能)。當暴龍移動時,牠們的腿部與腳部可以做出有效率的運動方式。霍爾特因此提出,相較於其他大型獸腳類恐龍,例如異特龍超科、斑龍超科、新角鼻龍類,暴龍更適合高速奔跑。但這並不意味暴龍能以一般想像中的高速奔跑,而是以高於獵物的速度奔跑[88][89]。

在1998年,佩爾·克里斯坦森(Per Christiansen)提出暴龍的腿部骨頭只比大象的腿部稍微強壯,這限制了牠們的最高移動速度,而且無法奔跑。克里斯坦森更提出恐龍的移動極速約為每秒11公尺(時速40公里),約是人類短跑選手的速度。但他也指出,這個估計值是根據許多可疑的假設算出來的[90]。

在1995年,任職於印地安那州普渡大學韋恩堡分校的古生物學家詹姆斯·法洛(James Farlow)與其同事提出,暴龍的體重一般估計為5.4到7.3公噸,如果牠們跌倒,身體將受到致命的衝擊。牠們的身體將以約60米/秒²的加速度撞擊地面,這可能導致牠們的死亡。此外,暴龍的小型前肢無法在跌倒時支撐身體[12][91][92]。雖然長頸鹿能夠以時速50公里的速度奔跑[93],但是在這個速度之下,腳部可能會斷裂,即使是在動物園這種安全的地方跌倒,仍會造成致命的傷害[94]。因此暴龍必要時能夠奔跑,但將會有風險[95][96]。

最近的暴龍移動方式研究都估計,暴龍的速度在每小時17公里(行走或慢速)到每小時40公里(中等奔跑速度)之間。例如,2002年《自然》刊登的一份研究利用數學模型推算暴龍以高速奔跑時所需要的腿部肌肉,該研究以短吻鱷、雞、人類作為對照組[87];兩年後的類似研究另外加入鴯鶓、鴕鳥作為對照組[86]。他們發現暴龍若以時速40公里的速度奔跑,牠們需要非常巨大的腿部肌肉,將佔身體的40%到86%的體積。即使以中等高速奔跑,仍然需要大型的腿部肌肉。如果暴龍的腿部肌肉較小,牠們可能以每小時18公里的速度行走或慢跑。但由於無法得知暴龍的腿部肌肉有多大,所以無法證實這個研究的結果[87]。

在2007年8月,一個使用電腦推算的研究直接利用化石的資料,推算出暴龍的最高速度為每秒8公尺(每小時30公里)。略高於一個職業足球員的速度,而一個短跑選手可以每秒12公尺的速度奔跑。而此研究也發現,體重約三公斤的美頜龍能夠以每秒17.8公尺(約時速70公里)的速度移動[97][98],其化石可能是個幼年個體[99]。

支持行走假說的科學家估計暴龍行走的最高時速約每小時17公里,但這個數值仍比部分與暴龍同時代的獵物要快,例如鴨嘴龍類與角龍類[87]。此外,有些支持暴龍為掠食動物的科學家認為暴龍類的奔跑速度並不重要,因為牠們的速度即使較慢,但仍比牠們的獵物快[100][101],或者牠們是採取伏擊的方式來攻擊速度較快的獵物。在2000年,格里高利·保羅(Gregory S. Paul)與佩爾·克里斯坦森認為後期的角龍類具有直立的前肢,牠們可能可以接近犀牛的速度奔跑[102]。由於曾經在角龍類的化石上發現暴龍的咬痕,而且咬痕已經痊癒,這被認為是暴龍攻擊活生動物的證據。如果角龍類的奔跑速度快,暴龍應有相當的速度才能追捕這些動物[96]。

進食方式

關於暴龍的爭論多在於牠們的進食方式以及移動方式。關於暴龍的進食方式有食腐動物與掠食動物兩種看法。科学家目前只能通过其粪便化石、足跡化石(暴龙的脚印)及相關動物的齒痕去推断暴龙的進食方式。

早在1917年,勞倫斯·賴博研究蛇髮女怪龍的一個狀態良好的骨骸時,根據蛇髮女怪龍的牙齿很少磨損的狀況,提出蛇髮女怪龍是種食腐動物,而其近親暴龍也是[103]。這個觀點很快就遭到推翻,因為獸腳類恐龍的牙齒可以無限替換。自從暴龍被發現以來,绝大部分科學家都認為牠們是種掠食動物;但是像许多現代大型掠食動物一样,在獵物缺乏的時候,它们也可能會採取食腐方式或向其他掠食動物搶奪食物[104]。

著名的鴨嘴龍類專家傑克·霍納(Jack Horner)認為暴龍是種食腐動物,不是主動的獵食動物,是食腐派的主要倡導者[60][105][106]。霍納主要在他的書籍中談論這個看法,他只在一次官方的科學會議中提及這個假設。霍納根據以下特徵提出這個假設:

- 與其他掠食動物相比,暴龍類的前肢异常细小,完全不能在獵食過程中,抓住並固定獵物[107]。

- 相對於牠們的腦部,暴龍類具有大比例的嗅球(Olfactory bulbs)與嗅覺神經,這顯示暴龍類具有高度發展的嗅覺器官,可能用來聞出遠距離的屍體氣味,類似現代的禿鷹。近年有科學家研究21種恐龍的腦部結構,發現暴龍的嗅覺器官是其中最發達的一種[108]。掠食派的主張者認為,現代的食腐鳥類(例如禿鷹)都是大型飛行鳥類,牠們使用敏感的器官搜尋屍體,並以節省力氣的方式滑翔,以搜索大面積的土地[21]。格拉斯哥的研究人員提出,一個生物繁盛的生態系統,例如塞倫蓋提國家公園,可提供大型獸腳類食腐動物足夠的屍體來源;但依這種方式,這些獸腳類食腐動物必須是冷血動物,這樣從屍體取得的卡路里才能多於日常消耗量。另一個問題則是,類似塞倫蓋提國家公園的現代生態系統並沒有大型陸棲食腐動物,因為食腐的飛行鳥類能以更有效率的方式搜索食物,而獸腳類食腐動物並不會遇到飛行食腐鳥類的競爭[109]。

- 暴龍類的牙齒可用來壓碎骨頭,使牠們可以從屍體咬下包含骨髓在內的大量食物,骨髓通常是動物身上最不營養的部份。凱倫·欽(Karen Chin)與其同事在一些糞化石中發現了骨頭的碎片,而這些糞化石可能是由暴龍類動物所留下,但她們也指出,暴龍類的牙齒無法像土狼一樣啃咬、咬碎骨頭[110]。

- 某些暴龍的獵物能夠快速移動,而暴龍只能行走而非奔跑,更顯示暴龍是食腐動物[105][111]。另一方面,近年研究認為暴龍的速度雖然比現代大型陸棲掠食動物緩慢很多,但足以追上同时代大型鴨嘴龍類與角龍下目[87][100]。暴龍也可能採用伏擊的方式来捕食鸭嘴龙类和角龙类。

有些其他的證據則顯示暴龍具有獵食的行為。在2006年,肯特·史蒂文斯(K. A. Stevens)指出暴龍的眼睛朝向前方,使牠們具有雙眼視覺,略優於現代的鷹。他也指出隨著暴龍類的演化,牠們的雙眼視覺能力更好。若暴龍類是食腐動物,很難解釋雙眼視覺如何經過自然選擇而保存下來;因為食腐動物並不需要立體視覺與深度知覺[16]。很多食肉动物都具有着双目视觉,最典型的就是当代的食肉目哺乳动物。此外,在現代動物中,立體視覺主要出現在掠食動物身上;靈長類則是個例外,因為牠們需要良好視力才能在樹枝間行動、攀爬。

在發現「蘇」的挖掘地點中,一個老年埃德蒙頓龍(Edmontosaurus annectens)化石的尾部發現了一個癒合的傷痕,是由暴龍類恐龍造成的。這個癒合的傷痕顯示暴龍是種主動的掠食動物,而非积极的食腐動物[112][113]。一個三角龍的腸骨也發現了癒合過的咬痕,也是由暴龍類造成的[114]。而另一個三角龍的額角與頭盾鱗狀骨則發現暴龍類的咬痕、斷裂後的癒合痕跡[115]。此外,在2003年,一個研究估計暴龍的咬合力為10000牛頓到15000牛頓之間,這種力量足以殺死一隻三角龍[19]。

古生物學家彼得·賴森(Peter Larson)在檢驗「蘇」的時候,發現「蘇」的腓骨、尾椎、臉部骨頭上具有斷裂與癒合的痕跡,而且頸椎上嵌有一顆其他暴龍的牙齒。如果賴森的發現屬實,這將顯示暴龍類之間具有打鬥行為,可能是為了食物、求偶、甚至是同類相食,但真正理由仍不確定[116]。然而,一個近期的檢驗顯示這些推論的傷口,大部分其實是感染或動物死亡後的損傷,只有少部份傷口被推論為物種內打鬥行為而造成的[105]。

大部分的科學家認為暴龍是掠食動物也是食腐動物,根據牠們可以當前所能獲得的尸体來源而定[104]。現代的肉食性動物,例如獅子與土狼,就有時以其他掠食者所殺死的動物屍體為食,暴龍類应该也有類似的習性。

有些科學家表示既然暴龍是食腐動物,應該有其他食肉恐龍是白堊紀晚期的北美洲頂級掠食動物。該地區的大型獵物則是大型頭飾龍類與鳥腳下目。在食腐動物的前提下,由於其他的暴龍科動物具有與暴龍相同的特徵,那么当地的馳龍科恐龍将是当时北美洲的頂級掠食動物。而支持暴龍為食腐動物的绝大部分科學家認為,強壯且巨大的暴龍很容易就能从較小型的掠食動物口中轻易搶食屍體[111]。

在1999年,專門研究恐龍牙齒的William Abler提出一項假設,暴龍的唾液帶有細菌,可以使逃脫的獵物遭到感染、進而死亡,類似現代科莫多龍。William Abler提出暴龍牙齒的前後側都有鋸齒狀邊緣,生前可能夾帶獵物的小型肉屑,並帶有細菌。當暴龍咬到的獵物逃脫時,唾液的細菌將使獵物感染而死亡[117]。傑克·霍納則認為,暴龍、科莫多龍的牙齒鋸齒邊緣形狀並不相同。此外,每種動物的唾液都帶有細菌,所以暴龍會用唾液的細菌殺死獵物的理論,顯得有點多餘[118]。

同類相食

在2010年,傑克·霍納等古生物学家提出暴龍可能會有同類相食的行為。他們研究某些暴龍化石的齒痕,發現也是來自於暴龍,而這些齒痕分佈於肱骨、蹠骨、腳掌。他們推測,暴龍可能會有物種內打鬥的行為,然後將战败死亡的同类屍體吃掉。因為在互相打鬥時,暴龍不太可能咬到同類對手的後肢,所以後肢的齒痕可能是屍體被撕咬時所留下的。由於這些部位的肉量較少,他們推測這些屍體的主要部位被其他動物撕咬、吞食後,暴龍再吞食這些肉較少的部位。另一種可能則是,暴龍会以同类的屍體为食[119]。

病徵

在2001年,布魯斯·羅斯柴爾德(Bruce Rothschild)等人發表一份獸腳類恐龍的壓力性骨折、肌腱撕裂傷研究。壓力性骨折較常導因於習慣性動作,較少來自於外力衝擊。他們研究81個暴龍的腳掌骨骼,發現一個骨頭有壓力性骨折的跡象;而在10個被研究的手掌骨頭中,則沒有發現壓力性骨折的跡象。研究人員發現暴龍、異特龍有肌腱撕裂傷的跡象。「蘇」標本的肱骨也发現有肌腱撕裂傷的跡象,位於三角肌、大頭肌的交結處。暴龍、異特龍的肌腱撕裂傷分佈於前肢、肩膀部位,顯示牠們的前肢、肩膀肌肉有許多肌肉、並時常發揮功能,與現代鳥類不同。研究人員並推論「蘇」的肌腱撕裂傷是導因於獵物的激烈掙脫。這些壓力性骨折、肌腱撕裂傷跡象,顯示暴龍常因為捕抓獵物而受伤的,而非吞食屍體[120]。

在2009年,一個研究發現數個頭骨上的洞孔,過去被當成是物種內打鬥行為的傷口,可能是由雙鞭毛生物的毛滴蟲(Trichomonas)所造成的,如同現代鳥類常被寄生生物所感染[121]。

發現與命名

最早的發現

在1874年,A. Lakes在科羅拉多州果登市(Golden)發現的一些牙齒化石,現在被歸類於暴龍。在1890年代早期,約翰·貝爾·海徹爾(John Bell Hatcher)在懷俄明州東部發現一些身體的部分化石,當時被認為是種大型的似鳥龍,而被建立為大似鳥龍(O. grandis);這些化石目前被歸類於暴龍。在1892年,科普在南達科他州西部發現的兩節脊椎骨,被命名為Manospondylus,可被視為已知的第一個暴龍化石標本[123]。

在1900年,美國自然史博物館的副館長巴納姆·布朗(Barnum Brown)在懷俄明州東部發現了第一個暴龍的部份身體骨骼。在1902年,巴納姆·布朗在蒙大拿州的海爾河組發現另一個暴龍的部份身體骨骼(編號CM 9380)。在1905年,亨利·費爾費爾德·奧斯本將1900年發現的標本命名為Dynamosaurus imperiosus(意為「蠻橫的」+「強壯的蜥蜴」),而將1902年發現的標本命名為雷克斯暴龍(Tyrannosaurus rex),兩者公佈于同一份研究裡[6]。假如該研究的目錄不是暴龍,Dynamosaurus將成為目前的正式名稱。Dynamosaurus的最初化石目前位於倫敦自然史博物館中[124]。

巴納姆·布郎總共發現了五具暴龍的部份身體骨骼。其中的第二副是在1902年挖掘於蒙大拿州的海爾河組,包含:部份顱骨、骨盆、後肢、蹠骨、肱骨、腹肋、脊椎,後來在1905年成為奧斯本發表暴龍研究時所根據的正模標本(編號CM 9380)。在1941年,暴龍的正模標本被賣到賓州匹茲堡的卡內基自然史博物館。布郎所發現的第四具身體骨骼,也發現於海爾河組,是其中最大的一副,目前在紐約美國自然史博物館展示中[60]。

雖然全世界已經發現眾多的暴龍化石,目前只發現了一個已證實足跡,位於新墨西哥州東南部的費爾蒙史考特牧場。該足跡化石被發現於1983年,並在1994年被確認[125]。

著名標本

在1907年,巴納姆·布朗在蒙大拿州發現了一個暴龍化石(編號AMNH 5027)。在發現這個標本以前,科學家們並不清楚暴龍的頸椎模樣;這個標本使科學家們了解暴龍具有粗短的頸部。與之後的暴龍標本相比,AMNH 5027標本的頸椎較為纖細[126]。這個標本同時也是首次發現的完整暴龍頭顱骨。

在1990年8月,業餘古生物學家蘇·亨德里克森在南達科他州費斯郡的海爾河組地層發現了一個暴龍化石(編號FMNH PR2081),該化石的完整度超過85%,是2001年以前最大型、最完整的的暴龍化石。這個化石被暱稱為「蘇」(Sue),以紀念她的發現,但也發生了所有者的糾紛。在1997年,「蘇」被歸還到給該土地的擁有者莫里斯·威廉斯(Maurice Williams),他將以760萬元美金將「蘇」拍賣給菲爾德自然史博物館,使「蘇」成為到目前為止最貴的恐龍化石。在1998到1999年之間,菲爾德自然史博物館花了超過25,000工作小時處理這些化石的週圍岩塊[127]。「蘇」目前被重新架設起來,並且在芝加哥菲爾德自然史博物館展示中。研究顯示,「蘇」在19歲達到完全體型,並在28歲時死亡,是已知最年長的暴龍類標本[128]。早期理論認為,「蘇」似乎是因為頭部遭受咬傷而死亡,只有其他的暴龍類才能做出這種攻擊[129]。近年有研究根據這個頭顱骨的傷口,類似現代鳥類被寄生蟲感染的痕跡,進而推測「蘇」的死亡與寄生蟲有關。這隻暴龍可能在生前吞食受到感染的食物,導致寄生蟲感染,最後無法進食而死亡[130]。

在1987年春季,另一位業餘古生物學家史丹·薩克理森(Stan Sacrison),在南達科他州水牛鎮附近的海爾河組地層發現了另一個著名暴龍化石(編號BHI 3033),名為「史丹」(Stan),以發現者為名。在1992年完整挖出化石後,再經過30,000個小時的挖掘與處理工作,終於拼湊出「史丹」的樣貌,約有65%的完整度。經過一個世界性巡迴展覽後,「史丹」目前正在南達科他州希爾市的黑山自然史博物館展覽展示中[131]。「史丹」的身上也有許多骨頭病理,包括斷裂且癒合過的肋骨、一個斷裂且癒合過的頸椎、頭後側有個醒目的缺口,大約是暴龍牙齒的大小[132]。「蘇」與「史丹」都是由彼得·賴森所鑑定。

在2001年,伊利諾州伯比自然史博物館的挖掘團隊發現一個幼年暴龍骨骸(編號BMRP 2002.4.1),完整度接近50%,來自於蒙大拿州海爾河組。這個化石被暱稱為“珍”(Jane),身長6.5公尺,起初被認為是種矮小的暴龍科動物,名為矮暴龍,但後來的研究發現“珍”可能是隻幼年暴龍[27]。“珍”是目前已知最完整的幼年暴龍化石。因為“珍”的特殊年齡,目前已吸引了許多著名古生物學家來檢視過這個化石,包含:傑克·霍納、彼得·賴森、羅伯特·巴克、葛雷·艾瑞克森(Greg Erickson)、以及其他研究人員。“珍”目前正在伯比自然史博物館展示中[133][134]。

在2000年,傑克·霍納在蒙大拿州佩克水壩堡附近發現了五個暴龍身體骨骼,其中一個著名的暴龍化石(編號MOR 1126),他取名為“C. 雷克斯”。“C. 雷克斯”的體型大於“蘇”約10%,可能約14.1公尺,目前正在研究中[135]。

蒙大那州立大學在2006年4月7日宣佈他們發現目前最大的暴龍頭顱骨(編號MOR 008)。這個頭顱骨是在60年代發現於海爾河組,直到最近才被重建完成;這個頭顱骨的長度為150公分,而「蘇」的頭顱骨僅有141公分,至少大了6.5%[136][137]。

另外一個著名標本(編號UCMP 118742),是一個附帶牙齒的上頜骨,發現於蒙大拿州。葛瑞格利·保羅原本對這個標本的頭顱骨估計長度為1.75公尺,而身長估計值為13.6公尺,但他最近更改為接近「蘇」的大小[138]。

在2005年3月份的《科學》雜誌中,北卡羅萊納州立大學的瑪莉·海格比·史威茲與其同事宣佈在一個暴龍的腿部骨頭中發現了軟組織。這個化石(編號MOR 1125)名為「B-雷克斯」,是在海爾河組發現,化石年代為6800萬年前,是目前唯一發現軟組織的暴龍化石[61]。

在1997年,古生物學家凱斯·里格比(J. Keith Rigby Jr.)在蒙大拿州派克堡發現一個暴龍化石(編號MOR 980),俗稱「Rigby's rex」或「Peck's Rex」,标本正存放于蒙大拿州的落磯山博物館。這個標本的身長估計為10.6公尺,頭颅骨大小很正常,但耻骨很大,長達133厘米。這個標本可能是一個身体比例不同的新物種,或者是由兩個不同大小的個體所構成的[138]。

在亚洲的发现

古生物学家宣布在江西赣州发现了一个巨大的恐龙足迹,这是中国乃至亚洲首次发现暴龙类的足迹,对研究中国白垩纪最末期恐龙动物群的分布与演化有着重要意义。研究报告发表在《科学通报》上。古生物学家从足迹推断恐龙的体长,认为这个暴龙足迹的造迹者体长可达 7.5 米。[139]

大眾文化

在1905年被命名後,暴龍已經成為最廣為人知的恐龍之一。暴龍也是少数經常以完整學名“Tyrannosaurus rex”稱呼的恐龍之一,而學名的縮寫“T. rex”也經常被使用[1]。羅伯特·巴克(Robert T. Bakker)在1986年的書籍《The Dinosaur Heresies》中解釋暴龍完整學名為何常用的現象,他認為“Tyrannosaurus rex”的發音極具特色、吸引力[11]。在1942年,查爾斯·耐特為《國家地理雜誌》製作一幅暴龍與三角龍打鬥的繪畫,成為最有影響力、最具戲劇張力的恐龍想像圖之一,也造成暴龍與三角龍是宿敵的形象[11]。

各大博物館也常有暴龍的模型,并多为吸引参观者的热门展品;例如,芝加哥菲爾德博物館的“蘇”標本2003年首次开放展览的第一天吸引到超过1万名观众參觀[140]。

暴龍也頻繁地出現在電影與動畫電影中。著名的電影包含:1925年的《失落的世界》、1933年版的《金剛》、《侏羅紀公園》系列電影、2005年版的《金剛》、以及《博物館驚魂夜》。而著名的動畫電影包含:1940年的《幻想曲》、《歷險小恐龍》、《恐龍》、以及《冰原歷險記3:恐龍現身》。

從暴龍首次出現在電影中起,牠們就被塑造成地表上出現過的最大型、最兇猛的肉食性動物之一。但在許多早期電影中,暴龍常被誤植為有三根手指,類似異特龍[141]。或是受到查爾斯·耐特的繪畫影響,暴龍被塑造成直立、尾巴拖曳在地上的笨重動物。直到1993年《侏羅紀公園》的上映,觀眾才知道暴龍的正確步態;而在2001年的《侏羅紀公園III》(Jurassic Park III)中,一隻棘龍杀死了暴龍。

暴龍也出現在許多電視節目中,例如《恐龍星球》、《史前公園》、《恐龍兇面目》、《與恐龍共舞》、《恐龍紀元》、《海底霸王》、《動物末日》。除此之外,暴龍也經常出現在兒童節目或動畫中,例如:卡通《變形金剛》、《金剛戰士》、《假面騎士OOO》的恐龍聯組、《假面騎士W》的Fang Joker型態…。

暴龍也出現在大量的書籍與漫畫中,例如美國80到90年代的漫畫《卡爾文與霍布斯》曾將暴龍敘述成最大型也是最恐怖的肉食性恐龍。一個60到70年代的英國樂團取名為“T. Rex”。暴龍也出現在許多電玩遊戲與玩具商品、廣告當中。

大眾文化中的矮暴龍

在羅伯特·索耶(Robert J. Sawyer)的科幻小說《恐龍文明》(Quintaglio Ascension)三部曲中,有一群由矮暴龍所演化出的高智能恐龍人。

在2008年,矮暴龍曾經出現在《侏羅紀格鬥俱樂部》(Jurassic Fight Club)的其中一集,該集提到矮暴龍的分類爭議,並安排兩隻暴龍的幼年個體、一隻矮暴龍上場格鬥[142]。但節目單位錯誤地將牠們描繪成手掌可以朝下、朝後,實際上暴龍超科不可能做出這種動作[143]。

注释

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (英文)Brochu, Christopher A.; Richard A. Ketcham. Osteology of Tyrannosaurus Rex: Insights from a Nearly Complete Skeleton and High-resolution Computed Tomographic Analysis of the Skull. Northbrook, Illinois: Society of Vertebrate Paleontology. 2003. OCLC 51651461.

- ^ 2.0 2.1 (英文)「蘇」的重要數據. Sue at the Field Museum. Field Museum of Natural History. [2007-09-15]. (原始内容存档于2007-05-15).

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文)Erickson, Gregory M.; Makovicky, Peter J.; Currie, Philip J.; Norell, Mark A.; Yerby, Scott A.; & Brochu, Christopher A. Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs. Nature. 2004, 430 (7001): 772–775. doi:10.1038/nature02699.

- ^ (英文)Hicks, J.F., Johnson, K.R., Obradovich, J.D., Tauxe, L. and Clark, D. (2002). "Magnetostratigraphy and geochronology of the Hell Creek and basal Fort Union Formations of southwestern North Dakota and a recalibration of the Cretaceous–Tertiary Boundary", in J.H. Hartman, K.R. Johnson & D.J. Nichols (eds.), The Hell Creek Formation and the Cretaceous–Tertiary boundary in the northern Great Plains: An integrated continental record of the end of the Cretaceous. GSA Special Paper, 361: 35–55.

- ^ 5.0 5.1 (英文)Snively, E., Henderson, D.M., and Phillips, D.S. = Fused and vaulted nasals of tyrannosaurid dinosaurs: Implications for cranial strength and feeding mechanics. Acta Palaeontologica Polonica. 2006, 51 (3): 435–454.

- ^ 6.0 6.1 6.2 (英文)Osborn, H. F. Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs. Bulletin of the AMNH (New York City: American Museum of Natural History). 1905, 21 (14): 259–265.

- ^ (英文)dal Sasso, Cristiano; Maganuco, Simone; Buffetaut, Eric; & Mendez, Marcos A. New information on the skull of the enigmatic theropod Spinosaurus, with remarks on its sizes and affinities. Journal of Vertebrate Paleontology. 2005, 25 (4): 888–896. doi:10.1671/0272-4634(2005)025[0888:NIOTSO]2.0.CO;2.

- ^ (英文)Calvo, Jorge O.; Rodolfo Coria. New specimen of Giganotosaurus carolinii (Coria & Salgado, 1995), supports it as the as the largest theropod ever found (PDF). Gaia Revista de Geociências. December 1998, 15: 117–122. (原始内容 (pdf)存档于2008-02-16).

- ^ (英文)Henderson, D.M. 1999. Estimating the masses and centers of mass of extinct animals by 3-D mathematical slicing. Paleobiology 25: 88–106.

- ^ (英文)Anderson, JF; Hall-Martin AJ Russell DA. Long bone circumference and weight in mammals, birds and dinosaurs. Journal of Zoology. 1985, 207 (1): 53–61. doi:10.1111/j.1469-7998.1985.tb04915.x.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 (英文)Bakker, Robert T. The Dinosaur Heresies. New York: Kensington Publishing. 1986. ISBN 0-688-04287-2. OCLC 13699558.

- ^ 12.0 12.1 (英文)Farlow, JO; Smith MB, Robinson JM. Body mass, bone "strength indicator", and cursorial potential of Tyrannosaurus rex. Journal of Vertebrate Paleontology. 1995, 15 (4): 713–725. doi:10.1080/02724634.1995.10011257. (原始内容存档于2008-10-23).

- ^ (英文)Seebacher, Frank. A new method to calculate allometric length–mass relationships of dinosaurs. Journal of Vertebrate Paleontology. 2001, 21 (1): 51–60. doi:10.1671/0272-4634(2001)021[0051:ANMTCA]2.0.CO;2.

- ^ (英文)Christiansen, Per; & Fariña, Richard A. Mass prediction in theropod dinosaurs. Historical Biology. 2004, 16 (2–4): 85–92. doi:10.1080/08912960412331284313.

- ^ (英文)Museum unveils world's largest T-rex skull (新闻稿). Montana State University. 2006-04-07 [2008-09-13]. (原始内容存档于2006-04-14).

- ^ 16.0 16.1 (英文)Stevens, K.A. Binocular vision in theropod dinosaurs. Journal of Vertebrate Paleontology. 2006, 26: 321–330. and copy at [1] Also Sight for 'Saur Eyes: T. rex vision was among nature's best (页面存档备份,存于互联网档案馆) (press release) has a good picture of a T rex skull

- ^ 17.0 17.1 (英文)Jaffe, Eric. Sight for 'Saur Eyes: T. rex vision was among nature's best. Science News. 2006-07-01, 170 (1): 3 [2008-10-06]. doi:10.2307/4017288. (原始内容存档于2012-09-29).

- ^ (英文)Erickson, G.M.; Van Kirk, S.D.; Su, J.; Levenston, M.E.; Caler, W.E.; and Carter, D.R. Bite-force estimation for Tyrannosaurus rex from tooth-marked bones.. Nature. 1996, 382: 706–708.

- ^ 19.0 19.1 (英文)Meers, M.B. Maximum bite force and prey size of Tyrannosaurus rex and their relationships to the inference of feeding behavior. Historical Biology: A Journal of Paleobiology. August 2003, 16 (1): 1–12 [2007-10-17]. doi:10.1080/0891296021000050755. (原始内容存档于2008-07-05).

- ^ 20.0 20.1 20.2 (英文)Holtz, Thomas R. The Phylogenetic Position of the Tyrannosauridae: Implications for Theropod Systematics. Journal of Palaeontology. 1994, 68 (5): 1100–1117. JSTOR 1306180.

- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 (英文)Paul, Gregory S. Predatory dinosaurs of the world: a complete illustrated guide. New York: Simon and Schuster. 1988. ISBN 0-671-61946-2. OCLC 18350868.

- ^ (英文)Smith, J.B. Heterodonty in Tyrannosaurus rex: implications for the taxonomic and systematic utility of theropod dentitions. Journal of Vertebrate Paleontology. December 2005, 25 (4): 865–887. Copy at [2]

- ^ (英文)Douglas, K. and Young, S. The dinosaur detectives. New Scientist. 18 April 1998 [2008-02-01]. (原始内容存档于2008-02-23). Kevin Padian coined the phrase "lethal bananas".

- ^ 24.0 24.1 (英文)Quinlan, Elizibeth D.; Derstler, Kraig; & Miller, Mercedes M. Anatomy and function of digit III of the Tyrannosaurus rex manus. Geological Society of America Annual Meeting - Abstracts with Programs. 2007: 77 [2008-02-01]. (原始内容存档于2008-02-24). [只有摘要]

- ^ (英文)Lipkin, Christine; and Carpenter, Kenneth. Looking again at the forelimb of Tyrannosaurus rex. Carpenter, Kenneth; and Larson, Peter E. (editors) (编). Tyrannosaurus rex, the Tyrant King (Life of the Past). Bloomington: Indiana University Press. 2008: 167–190. ISBN 0-253-35087-5.

- ^ (英文)David Lambert, Darren Naish, Elizabeth Wyse. 《恐龍與史前生物百科全書》Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Life. Dorling Kindersley Publishers Ltd. 2002.

- ^ 27.0 27.1 27.2 (英文)Currie, Philip J.; Jørn H. Hurum and Karol Sabath. Skull structure and evolution in tyrannosaurid dinosaurs (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2003, 48 (2): 227–234 [2008-10-08]. (原始内容存档 (PDF)于2018-08-19).

- ^ 28.0 28.1 28.2 (英文)Holtz, Thomas R., Jr. Tyrannosauroidea. David B. Weishampel, Peter Dodson and Halszka Osmólska (编). The dinosauria. Berkeley: University of California Press. 2004: 111–136. ISBN 0-520-24209-2.

- ^ Maleev, E. A. Gigantic carnivorous dinosaurs of Mongolia. Doklady Akademii Nauk SSSR. 1955, 104 (4): 634–637 (俄语).

- ^ (俄文)Rozhdestvensky, AK. Growth changes in Asian dinosaurs and some problems of their taxonomy. Paleontological Journal. 1965, 3: 95–109.

- ^ (英文)Carpenter, Kenneth. Tyrannosaurids (Dinosauria) of Asia and North America. Niall J. Mateer and Pei-ji Chen (编). Aspects of nonmarine Cretaceous geology. Beijing: China Ocean Press. 1992. ISBN 978-7-5027-1463-5. OCLC 28260578.

- ^ (英文)Carr, Thomas D.; Thomas E. Williamson and David R. Schwimmer. A New Genus and Species of Tyrannosauroid from the Late Cretaceous (Middle Campanian) Demopolis Formation of Alabama. Journal of Vertebrate Paleontology. March 2005, 25 (1): 119–143. doi:10.1671/0272-4634(2005)025[0119:ANGASO]2.0.CO;2.

- ^ (英文)Hurum, Jørn H.; Karol Sabath. Giant theropod dinosaurs from Asia and North America: Skulls of Tarbosaurus bataar and Tyrannosaurus rex compared (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2003, 48 (2): 161–190 [2008-10-08]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-21).

- ^ (英文)Olshevsky, George. The origin and evolution of the tyrannosaurids. Kyoryugaku Saizensen [Dino Frontline]. 1995, 9–10: 92–119 (9) 75–99 (10).

- ^ (英文)Carr, T.D.; T.E. Williamson. Diversity of late Maastrichtian Tyrannosauridae (Dinosauria: Theropoda) from western North America. Zoological Journal of the Linnean Society. 2004, 142 (4): 479–523. doi:10.1111/j.1096-3642.2004.00130.x.

- ^ (英文)Gilmore, C.W. A new carnivorous dinosaur from the Lance Formation of Montana. Smithsonian Miscellaneous Collections. 1946, 106: 1–19.

- ^ (英文)Bakker, R.T.; M. Williams and P.J. Currie. Nanotyrannus, a new genus of pygmy tyrannosaur, from the latest Cretaceous of Montana. Hunteria. 1988, 1 (5): 1–30.

- ^ (英文)Carr, TD. Craniofacial ontogeny in Tyrannosauridae (Dinosauria, Theropoda). Journal of Vertebrate Paleontology. 1999, 19 (3): 497–520. doi:10.1080/02724634.1999.10011161.

- ^ (英文)Currie, Philip J. Cranial anatomy of tyrannosaurid dinosaurs from the Late Cretaceous of Alberta, Canada (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2003, 42 (2): 191–226 [2008-10-09]. (原始内容存档 (PDF)于2018-08-19).

- ^ 40.0 40.1 (英文)Osborn, H. F. Skeletal adaptations of Ornitholestes, Struthiomimus, Tyrannosaurus. Bulletin of the American Museum of Natural History (New York City: American Museum of Natural History). 1917, 35 (43): 733–771. .

- ^ (英文)"暴龍可能被迫改名 (页面存档备份,存于互联网档案馆)" by David McCormick. Discovery Channel Canada. 13 June 2000. Accessed 20 July 2006.

- ^ (英文)國際動物命名法規-第四版 Article 23.9 – Reversal of Precedence (页面存档备份,存于互联网档案馆). International Commission on Zoological Nomenclature. 1 January 2000. Accessed 20 July 2006.

- ^ (英文)"為何暴龍不改名為Manospondylus? (页面存档备份,存于互联网档案馆)" by Mike Taylor. 27 August 2002. Accessed 20 July 2006.

- ^ 44.0 44.1 (英文)Horner JR, Padian K. Age and growth dynamics of Tyrannosaurus rex. Proceedings. Biological sciences / the Royal Society. September 2004, 271 (1551): 1875–80 [2008-10-05]. PMC 1691809

. PMID 15347508. doi:10.1098/rspb.2004.2829. (原始内容存档于2018-06-29).

. PMID 15347508. doi:10.1098/rspb.2004.2829. (原始内容存档于2018-06-29).

- ^ 45.0 45.1 (英文)Schweitzer MH, Wittmeyer JL, Horner JR. Gender-specific reproductive tissue in ratites and Tyrannosaurus rex. Science. June 2005, 308 (5727): 1456–60 [2008-10-05]. PMID 15933198. doi:10.1126/science.1112158.

- ^ (英文)Lee, Andrew H.; and Werning, Sarah. Sexual maturity in growing dinosaurs does not fit reptilian growth models. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008, 105 (2): 582–587. PMID 18195356. doi:10.1073/pnas.0708903105.

- ^ 47.0 47.1 (英文)Erickson GM, Currie PJ, Inouye BD, Winn AA. Tyrannosaur life tables: an example of nonavian dinosaur population biology. Science. July 2006, 313 (5784): 213–7. PMID 16840697. doi:10.1126/science.1125721.

- ^ (英文)Carpenter, Kenneth. Variation in Tyrannosaurus rex. Kenneth Carpenter and Philip J. Currie (编). Dinosaur Systematics: Approaches and Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 1992: 141–145. ISBN 0-521-43810-1.

- ^ (英文)Larson, P.L. 1994. Tyrannosaurus sex. In: Rosenberg, G.D. & Wolberg, D.L. Dino Fest. The Paleontological Society Special Publications. 7: 139–155.

- ^ (英文)Erickson GM, Kristopher Lappin A, Larson P. Androgynous rex – the utility of chevrons for determining the sex of crocodilians and non-avian dinosaurs. Zoology (Jena, Germany). 2005, 108 (4): 277–86 [2008-10-08]. PMID 16351976. doi:10.1016/j.zool.2005.08.001. (原始内容存档于2017-11-02).

- ^ (英文)Schweitzer MH, Elsey RM, Dacke CG, Horner JR, Lamm ET. Do egg-laying crocodilian (Alligator mississippiensis) archosaurs form medullary bone?. Bone. April 2007, 40 (4): 1152–8 [2008-10-08]. PMID 17223615. doi:10.1016/j.bone.2006.10.029. (原始内容存档于2018-07-01).

- ^ (英文)Leidy, J. Memoir on the extinct reptiles of the Cretaceous formations of the United States. Smithsonian Contributions to Knowledge. 1865, 14: 1–135.

- ^ (英文)暴龍簡介 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-12-08." 美國自然史博物館 (20 July 2006).

- ^ (英文)Newman, BH. Stance and gait in the flesh-eating Tyrannosaurus. Biological Journal of the Linnean Society. 1970, 2 (2): 119–123. doi:10.1111/j.1095-8312.1970.tb01707.x.

- ^ (英文)The Age of Reptiles Mural. Yale University. 2008 [2008-10-16]. (原始内容存档于2008-01-14).

- ^ 56.0 56.1 (英文)Snively, Eric; Henderson, Donald M.; & Phillips, Doug S. Fused and vaulted nasals of tyrannosaurid dinosaurs: implications for cranial strength and feeding mechanics (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2006, 51 (3): 435–454 [2013-01-31]. (原始内容存档于2016-03-04).

- ^ (英文)Rayfield, Emily J. Cranial mechanics and feeding in Tyrannosaurus rex.. Department of Earth Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge CB2 3EQ, UK. 2004.

- ^ (英文)Switek, Brian. The Tyrannosaurus Rex’s Dangerous and Deadly Bite. Smithsonian.com. October 2012 [2013-01-31]. (原始内容存档于2012-12-04).

- ^ (英文)Lambe, L. M. On a new genus and species of carnivorous dinosaur from the Belly River Formation of Alberta, with a description of the skull of Stephanosaurus marginatus from the same horizon. Ottawa Naturalist. 1914, 27: 129–135.

- ^ 60.0 60.1 60.2 60.3 (英文)Horner, J.R. & Lessem, D. 1993. The Complete T. rex: How Stunning New Discoveries Are Changing Our Understanding of the World's Most Famous Dinosaur. New York: Simon & Schuster. 235pp.

- ^ 61.0 61.1 (英文)Fields, Helen. Dinosaur Shocker. Smithsonian Magazine. May 2006 [2008-10-29]. (原始内容存档于2008-10-14).

- ^ 62.0 62.1 (英文)Schweitzer, Mary H.; Jennifer L. Wittmeyer, John R. Horner and Jan K. Toporski. Soft-tissue vessels and cellular preservation in Tyrannosaurus rex. Science. March 2005, 307 (5717): 1952–5 [2008-10-02]. Bibcode:2005Sci...307.1952S. PMID 15790853. doi:10.1126/science.1108397. (原始内容存档于2008-12-05).

- ^ (英文)Rincon, Paul. 暴龍與雞之間的蛋白質連結. [2007-04-12]. (原始内容存档于2007-06-07).

- ^ (英文)昔日的暴龍就是今日的雞? (页面存档备份,存于互联网档案馆). USA Today, APR. 13, 2007.

- ^ (英文)Schmid, Randolph E.; Associated Press. Scientists study evidence modern birds came from dinosaurs. Newsvine. 2008-04-24 [2008-10-08]. (原始内容存档于2018-08-19).

- ^ (英文)Kaye TG, Gaugler G, Sawlowicz Z. Dinosaurian Soft Tissues Interpreted as Bacterial Biofilms.. PLoS ONE. July 2008, 3 (7): e2808 [2008-07-29]. doi:10.1371/journal.pone.0002808. (原始内容存档于2008-09-22).

- ^ (英文)新研究衝擊現存恐龍軟組織的說法 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Newswise, Retrieved on 29 July 2008.

- ^ (英文)Researchers Debate: Is It Preserved Dinosaur Tissue, or Bacterial Slime? (新闻稿). Discover. 2008-07-30 [2008-09-04]. (原始内容存档于2008-08-07).

- ^ (英文)San Antonio JD, Schweitzer MH, Jensen ST, Kalluri R, Buckley M; et al. Van Veen, Hendrik W. , 编. Dinosaur Peptides Suggest Mechanisms of Protein Survival. PLoS ONE. 2011, 6 (6): e20381 [2012-06-07]. PMC 3110760

. PMID 21687667. doi:10.1371/journal.pone.0020381. (原始内容存档于2014-01-10).

. PMID 21687667. doi:10.1371/journal.pone.0020381. (原始内容存档于2014-01-10).

- ^ (英文)Peterson, Joseph E.; Melissa E. Lenczewski, Reed P. Scherer. Influence of Microbial Biofilms on the Preservation of Primary Soft Tissue in Fossil and Extant Archosaurs. PLoS ONE. October 12, 2010, 5 (10): e13334 [2012-03-30]. doi:10.1371/journal.pone.0013334. (原始内容存档于2014-11-02).

[T]he interpretation of preserved organic remains as microbial biofilm [is] highly unlikely

- ^ (英文)Tanke, D. Tyrannosaur Skin Impression Found In Alberta. 1996-03-25 [2008-10-07]. (原始内容存档于2008-09-07).

- ^ (英文)Paul, Gregory S. The extreme lifestyles and habits of the gigantic tyrannosaurid superpredators of the Late Cretaceous of North America and Asia. Carpenter, Kenneth; and Larson, Peter E. (editors) (编). Tyrannosaurus rex, the Tyrant King (Life of the Past). Bloomington: Indiana University Press. 2008: 316. ISBN 0-253-35087-5.

- ^ (英文)Xu, Xing; Mark A. Norell, Xuewen Kuang, Xiaolin Wang, Qi Zhao and Chengkai Jia. Basal tyrannosauroids from China and evidence for protofeathers in tyrannosauroids. Nature. 2004-10-07, 431 (7009): 680–684. PMID 15470426. doi:10.1038/nature02855.

- ^ (英文)Bakker, Robert T. The superiority of dinosaurs (PDF). Discovery. 1968, 3 (2): 11–12 [2008-10-07]. (原始内容 (PDF)存档于2006-09-09).

- ^ (英文)Bakker, Robert T. Anatomical and ecological evidence of endothermy in dinosaurs (PDF). Nature. 1972, 238 (5359): 81–85 [2008-10-07]. Bibcode:1972Natur.238...81B. doi:10.1038/238081a0. (原始内容 (PDF)存档于2006-09-09).

- ^ (英文)Barrick, Reese E.; William J. Showers. Thermophysiology of Tyrannosaurus rex: Evidence from Oxygen Isotopes. Science (New York City). July 1994, 265 (5169): 222–224 [2008-10-07]. PMID 17750663. doi:10.1126/science.265.5169.222. (原始内容存档于2010-10-31).

- ^ (英文)Trueman, Clive; Carolyn Chenery, David A. Eberth and Baruch Spiro. Diagenetic effects on the oxygen isotope composition of bones of dinosaurs and other vertebrates recovered from terrestrial and marine sediments. Journal of the Geological Society. 2003, 160 (6): 895. doi:10.1144/0016-764903-019.

- ^ (英文)Barrick, Reese E.; William J. Showers. Thermophysiology and biology of Giganotosaurus: comparison with Tyrannosaurus. Palaeontologia Electronica. October 1999, 2 (2) [2008-10-07]. (原始内容存档于2011-05-17).

- ^ (英文)Barrick, Reese E.; Michael K. Stoskopf and William J. Showers. Oxygen isotopes in dinosaur bones. James O. Farlow and M. K. Brett-Surman (编). The Complete Dinosaur. Bloomington: Indiana University Press. 1999: 474–490. ISBN 0-253-21313-4.

- ^ (英文)Paladino, Frank V.; James R. Spotila and Peter Dodson. A blueprint for giants: modeling the physiology of large dinosaurs. James O. Farlow and M. K. Brett-Surman (编). The Complete Dinosaur. Bloomington: Indiana University Press. 1999: 491–504. ISBN 0-253-21313-4.

- ^ (英文)Chinsamy, Anusuya; Willem J. Hillenius. Physiology of nonavian dinosaurs. David B. Weishampel, Peter Dodson and Halszka Osmólska (编). The dinosauria. Berkeley: University of California Press. 2004: 643–659. ISBN 0-520-24209-2.

- ^ (英文)Lockley, MG; Hunt AP. A track of the giant theropod dinosaur Tyrannosaurus from close to the Cretaceous/Tertiary boundary, northern New Mexico. Ichnos. 1994, 3 (3): 213–218. doi:10.1080/10420949409386390.

- ^ (英文)T.rex footprint discovered. Natural History Museum. 2007 [2008-12-09]. (原始内容存档于2007-12-14). 外部链接存在于

|publisher=(帮助) - ^ "暴龍的旋轉能力差" (页面存档备份,存于互联网档案馆) Cosmos magazine

- ^ (英文)Carrier, D.R., Walter, R.M., and Lee, D.V. Influence of rotational inertia on turning performance of theropod dinosaurs: clues from humans with increased rotational inertia. Journal of Experimental Biology (The Company of Biologists Limited). 2001, (204): 3917–3926 [2008-02-02]. (原始内容存档于2008-01-06).

- ^ 86.0 86.1 (英文)Hutchinson, J.R. Biomechanical Modeling and Sensitivity Analysis of Bipedal Running Ability. II. Extinct Taxa (PDF). Journal of Morphology. 2004, 262 (1): 441–461. (原始内容 (PDF)存档于2008-10-31). Abstract also at [3][永久失效連結]

- ^ 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 (英文)Hutchinson JR, Garcia M. Tyrannosaurus was not a fast runner. Nature. February 2002, 415 (6875): 1018–21. PMID 11875567. doi:10.1038/4151018a.

- ^ (英文)Holtz, T.R. Phylogenetic taxonomy of the Coelurosauria (Dinosauria; Theropoda). Journal of Paleontology. May 1996, 70 (3): 536–538.

- ^ (英文)Thomas R. Holtz, Jr. Gracility and Speed of T. rex. Dinosauria online. (原始内容存档于2007-09-28).

- ^ (英文)Christiansen, P. Strength indicator values of theropod long bones, with comments on limb proportions and cursorial potential (PDF). Gaia. 1998, 15: 241–255. ISSN 0871-5424. (原始内容 (pdf)存档于2008-10-31).

- ^ (英文)"體型越大,跌倒時越痛" (页面存档备份,存于互联网档案馆) New Scientist, October 7 1995, p. 18.

- ^ (英文)Hecht, J. (1998). The deadly dinos that took a dive (页面存档备份,存于互联网档案馆). New Scientist 2130.

- ^ (英文)長頸鹿. WildlifeSafari.info. [2006-04-29]. (原始内容存档于2010-06-12).

- ^ (英文)The History of Woodland Park Zoo - Chapter 4. [2006-04-29]. (原始内容存档于2007-06-02).

- ^ (英文)Alexander, R.M. Dinosaur biomechanics. Proc Biol Sci. (The Royal Society). August 7, 2006, 273 (1596): 1849–1855. doi:10.1098/rspb.2006.3532.

- ^ 96.0 96.1 (英文)Hanna, Rebecca R. Multiple injury and infection in a sub-adult theropod dinosaur (Allosaurus fragilis) with comparisons to allosaur pathology in the Cleveland-Lloyd dinosaur quarry collection. Journal of Vertebrate Paleontology. 2002, 22 (1): 76–90. catalogs the injuries of the Allosaurus known as "The Ballad of Big Al| Big Al" - at least one was attributed to a fall.

- ^ (英文)Sellers, W.I., and Manning, P.L. Estimating dinosaur maximum running speeds using evolutionary robotics. Proc. R. Soc. B (The Royal Society). July 2007 [2008-02-02]. doi:10.1098/rspb.2007.0846. (原始内容存档于2011-02-07). This may be a preliminary version of Sellers, W. I., Manning, P.L., Crompton, R.H. and Codd, J.R., . (2007), "Exploring elastic energy storage effects in bipedal locomotion using evolutionary robotics", Journal of Biomechanics, in-review

- ^ (英文)Liz Seward報導:暴龍可跑得比足球選手還快 (页面存档备份,存于互联网档案馆) BBC News website, Tuesday, 21 August 2007. The article quotes Dr Bill Sellers, University of Manchester, co-author of a paper published in Proceedings of the Royal Society B. Retrieved 22 August 2007.

- ^ (英文)Callison, G.; H. M. Quimby. Tiny dinosaurs: Are they fully grown?. Journal of Vertebrate Paleontology. 1984, 3: 200–209.

- ^ 100.0 100.1 (英文)暴龍的特徵. [2005-12-11]. (原始内容存档于2012-08-30).

- ^ (英文)Manning P. T. rex speed trap. Carpenter, Kenneth; Larson, Peter E. (编). Tyrannosaurus rex, the Tyrant King (Life of the Past). Bloomington: Indiana University Press. 2008: 205–228. ISBN 0-253-35087-5.

- ^ (英文)Paul, G.S., and Christiansen, P. Forelimb posture in neoceratopsian dinosaurs: implications for gait and locomotion. Paleobiology. September 2000, 26 (3): 450 [2008-10-24]. doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0450:FPINDI>2.0.CO;2. (原始内容存档于2016-02-22).

- ^ (英文)Lambe, L. B. The Cretaceous theropodous dinosaur Gorgosaurus. Memoirs of the Geological Survey of Canada. 1917, 100: 1–84.

- ^ 104.0 104.1 (英文)Farlow, J. O. and Holtz, T. R., The fossil record of predation in dinosaurs, Kowalewski, M. and Kelley, P.H (编), The Fossil Record of Predation (PDF), The Paleontological Society Papers 8: 251–266, 2002, (原始内容 (pdf)存档于2008-10-31)

- ^ 105.0 105.1 105.2 (英文)Horner, J.R. Steak knives, beady eyes, and tiny little arms (a portrait of Tyrannosaurus as a scavenger). The Paleontological Society Special Publication. 1994, 7: 157–164.

- ^ (英文)Amos, J. T. rex goes on trial. BBC. 31 July 2003 [2008-02-01]. (原始内容存档于2012-03-13).

- ^ (英文)The king of killers or fearsome freeloader? It is one of the big questions currently in palaeontology. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ (英文)T. Rex brain study reveals a refined "nose". Calgary Herald. 2008-10-28 [2008-10-29]. (原始内容存档于2008-12-06).

- ^ (英文)Ruxton, G.D, and Houston, D.C. Could Tyrannosaurus rex Have Been a Scavenger Rather than a Predator? An Energetics Approach. Proceedings: Biological Sciences (The Royal Society). Apr 7, 2003, 270 (1516): 731–733. doi:10.1098/rspb.2002.2279. Press releases and summaries at Could Tyrannosaurus rex have been a scavenger rather than a predator? (页面存档备份,存于互联网档案馆) and Was T. rex just a big freeloader? (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ (英文)Chin, K., Erickson, G.M. et al. A king-sized theropod coprolite. Nature. June 18, 1998, 393: 680. Summary at Monastersky, R. Getting the scoop from the poop of T. rex. Science News. June 20, 1998, 153 (25): 391 [2008-02-01]. (原始内容存档于2013-05-11).

- ^ 111.0 111.1 (英文)Walters, M., Paker, J. (1995). Dictionary of Prehistoric Life. Claremont Books. ISBN 978-1-85471-648-4.

- ^ (英文)Erickson, G. M., and Olson, K. H. (1996). "Bite marks attributable to Tyrannosaurus rex: preliminary description and implications." Journal of Vertebrate Paleontology, 16(1): 175–178.

- ^ (英文)Carpenter, K. Evidence of predatory behavior by theropod dinosaurs. Gaia. 1998, 15: 135–144 [2007-12-05]. (原始内容存档于2007-11-17).

- ^ (英文)Fowler, D. W., and Sullivan, R. M. (2006). "A ceratopsid pelvis with toothmarks from the Upper Cretaceous Kirtland Formation, New Mexico: evidence of late Campanian tyrannosaurid feeding behavior." New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 35: 127–130.

- ^ (英文)Happ, John; and Carpenter, Kenneth. An analysis of predator-prey behavior in a head-to-head encounter between Tyrannosaurus rex and Triceratops. Carpenter, Kenneth; and Larson, Peter E. (editors) (编). Tyrannosaurus rex, the Tyrant King (Life of the Past). Bloomington: Indiana University Press. 2008: 355–368. ISBN 0-253-35087-5.

- ^ (英文)Tanke, Darren H.; and Currie, Philip J. Head-biting behavior in theropod dinosaurs: paleopathological evidence (PDF). Gaia. 1998, (15): 167–184. ISSN 0871-5424. (原始内容 (pdf)存档于2008-02-27).

- ^ (英文)1999. The teeth of the Tyrannosaurus. Scientific American 281: 40-41.

- ^ (英文)The Complete T. Rex: How Stunning New Discoveries are Changing our Understanding of the World's Most Famous Dinosaur copyright 1993 by John R. Horner: pp 214-215

- ^ (英文)Longrich N R., Horner J.R., Erickson G.M. & Currie P.J. (2010), "Cannibalism in Tyrannosaurus rex" (页面存档备份,存于互联网档案馆), Public Library of Science.

- ^ (英文)Rothschild, B., Tanke, D. H., and Ford, T. L., 2001, Theropod stress fractures and tendon avulsions as a clue to activity: In: Mesozoic Vertebrate Life, edited by Tanke, D. H., and Carpenter, K., Indiana University Press, p. 331-336.

- ^ (英文)Wolff EDS, Salisbury SW, Horner JR, Varricchi DJ. Hansen, Dennis Marinus , 编. Common Avian Infection Plagued the Tyrant Dinosaurs. PLoS ONE. 2009, 4 (9): e7288 [2009-11-01]. PMC 2748709

. PMID 19789646. doi:10.1371/journal.pone.0007288. (原始内容存档于2010-03-26).

. PMID 19789646. doi:10.1371/journal.pone.0007288. (原始内容存档于2010-03-26).

- ^ (英文)暴龍的第一幅想像圖,繪製於1905年. Linda Hall Library of Science, Engineering and Technology. [2008-08-03]. (原始内容存档于2006-09-28).

- ^ (英文)Breithaupt, Brent H.; Elizabeth H. Southwell and Neffra A. Matthews. In Celebration of 100 years of Tyrannosaurus Rex: Manospondylus Gigas, Ornithomimus Grandis, and Dynamosaurus Imperiosus, the Earliest Discoveries of Tyrannosaurus Rex in the West. Abstracts with Programs. 2005 Salt Lake City Annual Meeting 37 (7). Geological Society of America: 406. 2005-10-18 [2008-10-08]. (原始内容存档于2019-10-22).

- ^ (英文)Breithaup, BH; Southwell EH, Matthews NA. Dynamosaurus imperiosus and the earliest discoveries of Tyrannosaurus rex in Wyoming and the West. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 2006, 35: 257–258.

- ^ (英文)科羅拉多州與新墨西哥州的雷頓盆地之白堊紀-第三紀交界概敘 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ (英文)Kenneth Carpenter & Philip Currie. Variation in Tyrannosaurus rex. Dinosaur Systematics. Cambridge University Press. 1990: p.143. ISBN 978-0-521-43810-0.

- ^ Preparation and mounting. Sue at the Field Museum. The Field Museum. 2007 [11 February 2010]. (原始内容存档于2009年3月17日).

- ^ (英文)Stokstad, E. Bone Study Shows T. rex Bulked Up With Massive Growth Spurt. Science. 13 August 2004, 305 (5686): 930 – 931 [2008-02-02]. doi:10.1126/science.305.5686.930a. (原始内容存档于2008-02-22).

- ^ (英文)Brochui, C.A. Lessons From A Tyrannosaur: The Ambassadorial Role Of Paleontology. Palaios. December 2003, 18 (6) [2008-02-02]. doi:10.1669/0883-1351(2003)018<0475:LFATTA>2.0.CO;2. (原始内容存档于2016-02-22).

- ^ (英文)[4] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ (英文)Larson, Neal L. One hundred years of Tyrannosaurus rex: the skeletons. Larson, Peter; and Carpenter, Kenneth, editors (编). Tyrannosaurus rex, the tyrant king. Bloomington, IN: Indiana University Press. 2008: 1–55. ISBN 978-0-253-35087-9.

- ^ (英文)Steve Fiffer. Tyrannosaurus Sue. W. H. Freeman and Company, New York. 2000. ISBN 0-7167-4017-6. chapter 7 "Jurassic Farce", pp 121–2

- ^ (英文)Henderson, M. Nano No More: The death of the pygmy tyrant. Henderson, M (编). The origin, systematics, and paleobiology of Tyrannosauridae. Dekalb, Illinois: Northern Illinois University Press. In press.

- ^ (英文)「珍」- 伯比自然史博物館 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ (英文)Dig pulls up five T. rex specimens. BBC News. 10 October 2000 [13 December 2008]. (原始内容存档于2018-08-19).

- ^ (英文)最大型的暴龍頭顱骨重現天日. [2006-04-07]. (原始内容存档于2006-04-14).

- ^ (英文)Ryan, M. J. 新發現的最大暴龍頭顱骨. [2006-04-12]. (原始内容存档于2006-05-10).

- ^ 138.0 138.1 (英文)暴龍基本數據 - Dino Directory網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 中国发现亚洲首个霸王龙足迹. 科技行者. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019年7月29日).

- ^ (英文)Guinness World Records Ltd. (2003). 2003 Guinness World Records. pg 90.

- ^ T. rexs Missing 3rd Finger Found 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-10-19., Discovery News October 17, 2007.

- ^ Jurassic Fight Club: Episode Guide. History.com. 2008 [2008-08-17]. (原始内容存档于2009-02-25).

- ^ Senter, Phil; Robins, James H. Range of motion in the forelimb of the theropod dinosaur Acrocanthosaurus atokensis, and implications for predatory behaviour. Journal of Zoology (Cambridge University Press). 2005, 266: 307–318 [2008-08-17]. doi:10.1017/S0952836905006989. (原始内容存档于2009-05-27).

- (英文)Farlow, J.O., Gatesy, S.M., Holtz Jr., T.R., Hutchinson, J.R., and Robinson, J.M. Theropod Locomotion. American Zoologist (The Society for Integrative and Comparative Biology). 2000, 40 (4): 640–663 [2010-01-11]. doi:10.1093/icb/40.4.640. (原始内容存档于2010-01-03).

外部連結

- (英文)暴龍的基本數據與各種列表,參考資料的出處在[5]

- (英文)暴龍巨大體型的秘密:少年時期加快的成長速度 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 英國衛報 2004年8月12日報導

- (英文)暴龍基本數據 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Dino Directory網站

- (英文)「蘇」- 菲爾德博物館 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)「史丹」- 黑山地質研究所 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)「珍」- 伯比自然史博物館

- (英文)暴龍科的演化樹 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)目前正挖掘中的暴龍化石 - 黑山地質研究所 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)白堊紀的海爾河組生物群一覽

- (英文)布里斯托大學的咬合力研究

- (英文)暴龍的食性、咬合力、移動速度、以及體型 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 自然神秘博物館網站

- (英文)暴龍的咬合力 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 史丹佛大學

- (英文)暴龍如何交配 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 《宇宙》雜誌

- (英文)發現暴龍的軟組織 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 《國家地理雜誌》

- (英文)暴龍各標本的編號、俗名、發現處、完整度、與展示地點 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)暴龍各標本的編號、發現處、組成部分、與展示地點 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)暴龍的簡述與著名標本 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

|