新喀里多尼亞

此條目需要補充更多來源。 (2015年12月22日) |

新喀里多尼亞 Nouvelle-Calédonie(法語) | |

|---|---|

| 國歌:《馬賽曲》 地方頌歌:《讓我們聯合起來,讓我們成為兄弟》 | |

| |

| 首都 暨最大城市 | 努美阿 |

| 官方語言 | 法語 |

| 官方文字 | 法文 |

| 族群 | 美拉尼西亞人、歐洲人、玻里尼西亞人及其它少數民族 |

| 政治體制 | 半議會、代議民主制 |

| 政府 | 新喀里多尼亞議會 |

• 法國總統 | 艾曼紐·馬克宏 |

• 高級專員 | 帕特里斯·富爾 |

• 政府主席 | 路易·馬普 |

| 面積 | |

• 總計 | 18,575平方公里(第154名) |

• 水域率 | 0.26% |

| 人口 | |

• 2019年估計 | 271,407(第184名) |

• 密度 | 14.5/平方公里(第200名) |

| GDP(國際匯率) | 2011年估計 |

• 總計 | 98.9億美元 |

• 人均 | 38,921美元 |

| 貨幣 | 太平洋法郎(XPF) |

| 時區 | UTC+11 |

| 行駛方位 | 靠右 |

| 電話區號 | +687 |

| ISO 3166碼 | NCL |

| 網際網路頂級域 | .nc |

網站 gouv | |

新喀里多尼亞(法語:Nouvelle-Calédonie,法語發音:[nuvɛl kaledɔni] (ⓘ))是南太平洋的一組群島,也是法國的一個特殊集體,位於澳洲以東1210千米處,距法國本土17000千米。該群島是美拉尼西亞的一部分,包括主島格朗德特爾島、洛亞蒂群島、切斯特菲爾德群島、貝萊普群島、松樹島和一些偏遠小島。作為法國海外部分之一,除官方語言法語以外,美拉尼西亞語和玻里尼西亞語亦通用於此。

歷史

[編輯]新石器時代文化的佼佼者,以陶器聞名。最早的居民來自巴布亞和玻里尼西亞群島。

英國航海探險家詹姆斯·庫克是首位發現新喀里多尼亞的歐洲人,1774年9月4日,他在他的第二次探索途中發現此島。[1]他以蘇格蘭古羅馬時期的拉丁語名喀里多尼亞來命名此島,因為島的東北部令他想起蘇格蘭的風光[1]。

法國探險家拉彼魯茲伯爵讓-法蘭索瓦·德·加洛在他失蹤之前,曾於1788年接近主島格朗德特爾島的西岸。洛亞蒂群島則要待至1796年才首次有人探訪。[1]

1843年,英國派專員到該島。

1853年,成為法國殖民地,後與大溪地島合併。該群島成為罪犯的流放地,從19世紀末開始該島開始經濟發展。在那裡開始開採鎳、鈷、鉻、鐵、錳、金等礦產資源。[2]

1860年,成為獨立行政區。

1946年,成為法國海外領地。

1956年,成立第一屆領地議會。

1976年12月,成立政府委員會,享有部分處理內部事務的自治權。法國委派的總督改為高級專員,新喀在法國國民議會有兩名代表,在參議院有一名代表。

1979年,法政府解散政府委員會,將新喀置於法國政府的直接統治下。

此後幾年,新喀政黨與法政府就新喀獨立問題進行多次協商,均未能找出有效的解決方案。1986年12月,聯合國大會通過決議,新喀再被列入聯合國非自治領土名單,從而確定了新喀居民享有自治權。

1988年6月,共和黨(保衛喀里多尼亞在共和國內聯盟)和卡納克和社會主義民族解放陣線同法國在巴黎簽訂《馬提尼翁協議》(Accords de Matignon)。根據該協議,一年後新喀實行有限的地方自治;新喀成立北方、南方和洛亞蒂群島三個自治省,並於1998年舉行全民公投來決定新喀是否獨立。從1999年7月起,法國逐步把大部分權力交給了新選出的三個省議會。

1998年簽訂《努美阿協議》,規定法國將某些權力移交給新喀里多尼亞,但國防、安全、司法和金融(貨幣)不包含在內。

2018年、2020年、2021年新喀歷經三次舉行獨立全民公投皆獲得不同意,多數人選擇留在法國。

2024年5月,法國擬改革新喀里多尼亞選舉制度,造成當地居民不滿,爆發騷亂[3]。

地理

[編輯]

地質與地形

[編輯]新喀里多尼亞是西蘭大陸露出的一部分,西蘭大陸是古代岡瓦納大陸的一部分。據推測,新喀里多尼亞主島大約在6600萬年前與澳大利亞分離,隨後向東北方向漂移,大約在5000萬年前到達現在的位置。

隨後在始新世,海洋岩石圈自東面仰衝至島上,帶來源於地函的橄欖岩推覆體,並提供重要的收入來源:新喀里多尼亞是全球第四大鎳礦生產地;鉻礦和鈷鑛的開採亦曾經活躍。[4]

主島上多山,地勢起伏,有兩列平行山脈,內陸有高原。新喀里多尼亞被位於島中央的山脈分隔,其最高峰是北部由變質岩組成的帕涅山(1,629米),和東南部由橄欖岩組成的洪堡山(1,618米),同樣由始新世一系列俯衝、仰衝、地殼均衡互動和摺曲而從地函帶至此高度。

沿海有平原,東海岸被茂密的植被所覆蓋。西海岸擁有適合耕種的大草原和平原,是一個較為乾燥的地區。沿著這條海岸發現了許多富含礦石的地塊。超基性的橄欖岩造就獨特的土壤,讓植物演化出獨有物種。

Diahot 河是新喀里多尼亞最長的河流,全長約100公里(62英里)。島上的大部分地區都被潮濕的常綠森林覆蓋,而大草原則在低海拔地區占主導地位。島的周圍為珊瑚礁環抱,形成新喀里多尼亞潟湖。其總面積為24,000平方公里(9,300平方英里),是世界上最大的潟湖之一。潟湖和周圍的新喀里多尼亞堡礁2008年被聯合國教科文組織因其非凡的美景和海洋生物多樣性而被列為世界遺產。

東面附屬的洛亞蒂群島由石灰質岩石包覆,並為珊瑚礁環抱。但其本質是火山島弧,並很可能在始新世的一連串板塊碰撞中形成。由於向東接近與瓦努瓦圖碰撞而成的俯衝帶,群島「近期」隆起、露出水面並落入了地震帶。

西部的切斯特菲爾德群島和沃波爾島多為無人的珊瑚礁島,可能不屬於任何省市。

氣候

[編輯]屬熱帶草原氣候,11月至3月為濕熱季節,氣溫在27°C至30°C之間,6月至8月為涼爽乾燥的季節,氣溫在20°C至23°C之間,年降水量約1000毫米以上;常遭熱帶颶風侵襲。

社會經濟

[編輯]

人口

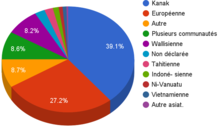

[編輯]族群

[編輯]根據1996年數據[5]:

- 美拉尼西亞人占45.8%

(其中44.6%為卡納克人,1.2%為萬那杜人); - 歐洲人占34.5%

(主要源自法、德、英、義等地); - 玻里尼西亞人占11.8%

(其中9.1%為瓦利斯人,2.7%為大溪地人); - 印尼人占2.5%;

- 越南人占1.4%;

- 其他民族則占3.9%。

1996年4月人口普查的數字表明,從1989年以來,歐洲向玻里尼西亞的移民呈10倍增長。卡納克族人口占總人口44.1%,但出生率相對地也較高,因此他們強烈要求法國政府控制移民人數,以確保當地更多的人民能夠就業。1999年10月底,卡納克社會主義民族解放陣線在努美阿組織了一次有5000人參加的遊行示威,以引起社會對卡納克族高失業率的關注。

| 族群 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | |

|---|---|---|---|---|

| 卡納克人 | 99,078 (40,3 %) | 104,958 (39,1 %) | 111,856 (41,2 %) | |

| 歐裔[注 1] | 71,721 (29,2 %) | 73,199 (27,2 %) | 65,488 (24,1 %) | |

| 混血 (Métis) | 20,398 (8,3 %) | 23,007 (8,6 %) | 30,758 (11,3 %) | |

| 瓦利斯和富圖那人 | 21,262 (8,7 %) | 21,926 (8,2 %) | 22,520 (8,3 %) | |

| 亞裔 | 印尼裔 | 3,985 (1,6 %) | 3,859 (1,4 %) | 3,786 (1,4 %) |

| 越南裔 (雇腳) | 2,357 (1,0 %) | 2,506 (0,9 %) | 2,230 (0,8 %) | |

| 其他亞裔 | 1,857 (0,8 %) | 1,177 (0,4 %) | 1,181 (0,4 %) | |

| 大溪地人 | 4,985 (2,0 %) | 5,608 (2,1 %) | 5,366 (2,0 %) | |

| 萬那杜人 | 2,327 (0,9 %) | 2,568 (1,0 %) | 2,313 (0,9 %) | |

| 其他族群 | 其他[注 2] | 2,566 (1,0 %) | 3,428 (1,3 %) | 5,610 (2,1 %) |

| 「新喀里多尼亞人」[注 3] | 12,177 (5,0 %) | 19,927 (7,4 %) | 20,299[注 4](7,5 %) | |

| 未聲明[注 5] | 2,867 (1,2 %) | 6,604 (2,5 %) | ||

許多印尼裔居民是爪哇人,而越南裔居民則祖先多來自越南北部,以契約工名義來到新喀里多尼亞,許多歐裔居民改自我認同為「新喀里多尼亞人」(Calédonien(ne)),情況類似部分歐裔美國人自我認同為「美國人 (本土化血統者)」,其他族裔中除了「新喀里多尼亞人」外,其餘族裔未細分。

新喀里多尼亞華人

[編輯]新喀里多尼亞華人,約1300多人,多歸類為其他亞裔,祖先多為來自大溪地及越南的華人,以及來自廣東及廣西的餐館業者、小販及船民, 其中來自大溪地的華人移民約1000多人,多使用法語及客家話,一些祖籍廣東的華人移民則使用粵語為主,少部分亦使用普通話。[6][7] 另外,「新喀里多尼亞華人協會」是新喀里多尼亞較具有影響力的華人社團組織,於1973年由原來的「新喀里多尼亞華僑協會」和「新喀里多尼亞中華總會」合併而成,大多數成員為客家人。

政治

[編輯]與其他法國海外領土不同,新喀裡多尼亞擁有特殊地位和擴大的自治權。它有自己的代表大會,有54個席位。但該島由法國總統任命的高級專員領導。新喀裡多尼亞居民參加法國大選。他們有權選舉法國總統,其利益由法國議會下議院兩名議員和上議院兩名參議員代表。太平洋群島的居民也可以在歐盟立法機構歐洲議會的選舉中投票。[2]

1980年代,由卡納克社會主義民族解放陣線(KSFNL)領導的獨立運動在群島爆發。事態升級為武裝衝突,法國政府於1985年宣布該地進入緊急狀態。

1987年,舉行第一次自決公投,98%的投票者贊成繼續留在法國內。

1988年,巴黎與卡納克社會主義民族解放陣線簽署了一項協議,引入了10年的過渡期。地方當局被賦予了財政、教育和基礎設施的權力,十年後他們決定再次舉行全民公投。

1997年5至6月,該島舉行法國國民議會議員選舉,因受卡納克社民解陣線等要求獨立組織的抵制,參加投票的人較少,兩名代表均由保衛喀里多尼亞在共和國內聯盟的成員當選。

1998年4月21日,法國政府同卡納克社會主義民族解放陣線及保衛喀里多尼亞在共和國內聯盟,就喀島未來地位問題在努美阿達成一項政治協議。

主要內容有:法國逐步向新喀移交教育、稅收、外貿、交通運輸等權力,但仍掌握防務、司法、警察等部門;在今後15-20年內,新喀將就獨立舉行全民投票,如超過半數的人選擇獨立[8],法國則交出其餘權力,如獨立被否決,可在隨後的4年中再舉行兩次投票,如獨立在第二次投票中又被否決,將重新商議該群島的前途;承認「法蘭西共和國內的新喀里多尼亞公民身分」,日後該群島若選擇獨立,這一身分即變成「國籍」。5月5日,法國總理若斯潘在努美阿同新喀支持和反對獨立的各派領導人簽署了上述協議。

1998年11月8日,新喀就《努美阿協議》舉行公民投票。由於對立的兩派政治力量都號召選民投贊成票,該協議以71.9%的贊成票獲通過。獨立派認為協議為新喀獨立奠定了基礎,反獨立派則聲稱新喀「永遠不會獨立」。輿論一般認為,該協議獲通過有利於新喀今後的社會穩定。同年12月底,法國國民議會以絕對優勢通過了協議草案的全部內容,1999年2月,參議院也通過了該協議。

新喀里多尼亞在2018年11月4日的獨立公投最終結果為不獨立。[9]在2022年之前還要舉行兩次獨立公投。[9]法國政府已同意其在2020年再次舉行獨立公投。

2020年10月4日的獨立公投最終結果為新喀里多尼亞不獨立。[10]

2021年12月12日的第三次獨立公投最終結果依舊是新喀里多尼亞不獨立[11]。

2024年5月,法國議會此前通過了有爭議的投票改革法案,旨在放寬在新喀里多尼亞地區選舉的選民限制。原先根據《努美阿協議》,只有1998年之前的新喀里多尼亞居民及其後代能投票,而法國政府希望把選舉權擴大至在當地住超過10年的人[12]。這項改革將允許更多歐洲人和玻里尼西亞人後裔投票,削弱了當地原住民卡納克人的影響力而備受爭議[13],因此成為當年5月13日騷亂的導火線。

行政區劃

[編輯]新喀里多尼亞共分為三個省:

議會制度

[編輯]

新喀里多尼亞議會為立法機構,共54席,任期5年,以比例代表制選出。下設三個省議會,各省所占席位:南方省32席、北方省15席、洛亞蒂群島省7席。本屆議會於2009年5月選舉產生,其中以UMP聯盟(原保衛喀里多尼亞在共和國內聯盟)為首的反對獨立派31席,以卡納克和社會主義民族解放陣線和喀里多尼亞聯盟為首的獨立派23席。

新喀里多尼亞在法國國民議會有兩名議員、在參議院有兩名議員。法國國民議會兩名議員來自反對獨立的喀里多尼亞一起;參議院兩名議員來自UMP聯盟。

聯邦元首

[編輯]國家元首仍以法國總統為元首。新喀里多尼亞現任政府主席為路易·馬普(Louis Mapou)。

此外,由領地議會提名並由聯邦政府主席任命高級專員(Haut-commissaire)為駐新喀里多尼亞的法蘭西共同體代表和新喀里多尼亞的外交代表,現任為帕特里斯·富爾(Patrice Faure)。

主要政黨

[編輯]- 保衛喀里多尼亞在共和國內聯盟(Rassemblement pour la Calédonie dans la République - RPCR):亦稱共和黨。1977年建立。由民主社會中心黨和共和黨組成,與法國保衛共和聯盟關係密切。主張新喀維持現狀。

- 卡納克和社會主義民族解放陣線(Front de Libération Nationale Kanak Socialiste - FLNKS):1984年建立。由卡納克解放黨、喀里多尼亞社會主義黨、喀里多尼亞聯盟、全國獨立聯盟、美拉尼西亞進步聯盟等組成。成員有1萬多人,主要為卡納克人。主張新喀獨立。

- 大洋洲聯盟(Union Océanienne - UO):1989年從共和黨內分裂成立。主要成員為來自瓦利斯和富圖那群島的移民,屬保守派。

- 爭取獨立民族聯盟(Union nationale pour l'indépendanc)

- 獨立者協調委員會聯盟(Fédération des Comités de Coordination des Indépendantistes):於1998年從卡納克社會民族解放陣線中分裂而成立。

其它政黨有勞動黨、喀里多尼亞明天黨、創建未來共同發展黨、洛亞蒂群島發展陣線等。

經濟

[編輯]新喀裡多尼亞的現代經濟以鎳的開採和加工為主,該島的探明鎳金屬儲量710 萬噸,約佔全球的10% 。[2]

交通

[編輯]鐵路:無。

公路:總條數:4

航空:努美阿國際機場

參見

[編輯]註釋

[編輯]- ^ 自2009年人口普查以來,許多歐裔新喀里多尼亞人選擇不再勾選「歐洲」族群方框,而是聲明自己為「新喀里多尼亞人」(Calédonien(ne))或不聲明為任何族群。2019年人口普查中,未聲明族群的人和自稱「新喀里多尼亞人」的人占總人口的7.5%。

- ^ 勾選「其他」(Autre)框並在下面的「特定」(Précisez)框中填寫「新喀里多尼亞人」(Calédonien(ne))以外內容的受訪者。

- ^ 勾選「其他」(Autre)框並在下面的「特定」(Précisez)框中填寫「新喀里多尼亞人」(Calédonien(ne))的受訪者。

- ^ 2019年人口普查結果包含「喀里多尼亞人」和未指定族群者,但沒有給出兩者之間的詳細情況。

- ^ 在人口普查表族群部分沒有勾選任何方框的人。

參考文獻

[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Rapport annuel 2010 (PDF). IEOM Nouvelle-Calédonie. [2013-01-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-03-10).

- ^ 2.0 2.1 2.2 Федотов, Андрей. «Как-то и Россию туда приплели». Почему Макрон лично отправился улаживать кризис в Новой Каледонии. Главные новости в России и мире - RTVI. 2024-05-22 [2024-06-03]. (原始內容存檔於2024-08-25) (俄語).

- ^ New Caledonia: 'Shots fired' at police in French territory amid riots over voting reforms. France 24. [May 14, 2024]. (原始內容存檔於2024-05-15).

- ^ Cluzel, Dominique; Maurizot, Pierre; Collot, Julien; Sevin, Brice. An outline of the Geology of New Caledonia; from Permian-Mesozoic Southeast Gondwanaland active margin to Cenozoic obduction and supergene evolution. Episodes. March 2012, 35: 72–86 [26 September 2021]. doi:10.18814/epiiugs/2012/v35i1/007

.

.

- ^ ISEE - Population-Société - Population. [2007-06-29]. (原始內容存檔於2007-01-05).

- ^ CCM International-New Caledonia. (原始內容存檔於2022-10-12).

- ^ 中國信徒布道會(主頁) > 差傳事工 > 宣教工場 > 新喀里多尼亞. [2022-10-12]. (原始內容存檔於2022-10-13).

- ^ 努美阿协议法语原文. [2020-11-20]. (原始內容存檔於2021-02-26).

- ^ 9.0 9.1 法属新喀里多尼亚选民投票拒绝独立. 美國之音. [2018年11月4日]. (原始內容存檔於2018年11月5日).

- ^ 法属新喀里多尼亚公投 反对独立派险胜. 法國國際廣播電台. [2021-12-22]. (原始內容存檔於2020-11-29).

- ^ 新喀里多尼亞公投96%选票反对独立 马克龙:法兰西万岁. 法國國際廣播電台. 2021年12月12日 [2021年12月13日]. (原始內容存檔於2021年12月14日).

- ^ Wéry, Claudine. Nouvelle-Calédonie : la controverse sur le gel du corps électoral continue [New Caledonia: the controversy over the freezing of the electorate continues]. Le Monde. 20 January 2005 [14 May 2024]. ISSN 1950-6244. (原始內容存檔於14 May 2024) (法語).

- ^ New Caledonia announces curfew after riots over voting reforms. Le Monde.fr. Agence France-Presse. 14 May 2024 [14 May 2024]. (原始內容存檔於14 May 2024) (英語).