國立中央大學

| 國立中央大學 | |||

|---|---|---|---|

| National Central University | |||

| |||

| 老校名 | 南京高等師範學校 國立東南大學 國立第四中山大學 江蘇大學 | ||

| 校训 | 誠樸 | ||

| 创办时间 | 1915年國立南京高等師範學校創校[1][2][3] | ||

| 復辦時間 | 1962年在臺復校[1] | ||

| 校庆日 | 6月9日[4] | ||

| 學校代碼 | 0008 | ||

| 学校类型 | 國立大學、綜合大學 | ||

| 校长 | 周景揚 | ||

| 副校长 | 李光華 綦振瀛 吳瑞賢 顏上堯(臺灣聯合大學系統) | ||

| 教师人數 | 697名(2021年) | ||

| 职工人數 | 446名(2021年) | ||

| 学生人數 | 11,938(2021年) | ||

| 本科生人數 | 6,016(2021年) | ||

| 研究生人數 | 5,922(2021年) | ||

| 校址 | 桃園市中壢區中大路300號 24°58′5.81″N 121°11′34.40″E / 24.9682806°N 121.1928889°E坐标:24°58′5.81″N 121°11′34.40″E / 24.9682806°N 121.1928889°E | ||

| 校區 | 八德校區(籌建中) 南投縣信義鄉鹿林1號(鹿林天文台) | ||

| 总面积 | 62.65公頃 | ||

| 體育聯盟 | 中華民國大專院校體育總會 | ||

| 代表色 | 紫 金 | ||

| 昵称 | 中大(官方)[註 1];央大(非官方) | ||

| 吉祥物 | 果果 | ||

| 所屬法人 | 中華民國教育部 | ||

| 隶属 | 臺灣聯合大學系統 臺灣大學學術聯盟 臺灣永續治理大學聯盟 臺灣教育學術聯盟 全球產學未來人才培育策略聯盟(UAiTED) 國際商管學院促進協會(AACSB) EMBA商管聯盟(EMBA Alliance) 亞馬遜網路服務系統AWS Academy成員[5] | ||

| 邮政编码 | 320317 | ||

| 網站 | www | ||

| |||

國立中央大學,官方簡稱中大[註 1],是位於臺灣桃園市中壢區的一所公立研究型大學。因創校於中華民國首都南京而得名中央,其前身甚多,1928年5月定名为国立中央大学。[10]1962年經戴運軌等校友籌備努力在臺復校,1967年遷入現址。[11]中大中壢校本部設有文、理、工、管理、資訊電機、地球科學、客家、生醫理工及永續與綠能科技研究等9間學院,含8個校屬研究中心、1個聯合研究中心和總教學中心,[12]另有位於玉山國家公園的鹿林天文台以及附屬中壢高級中學。

校史[编辑]

大陸時期[编辑]

南京時期[编辑]

國立中央大學前身可追溯到1902年創建的三江師範學堂,1906年更名為兩江優級師範學堂,1911年辛亥革命後停辦[13]。

1915年在兩江優級師範學堂原址籌建的國立南京高等師範學校開學[14]。當年的校長郭秉文,師承哲學家杜威,率先在大陸提倡現代教育觀念和科學的教育方法。[15]1921年南京高師擴建為國立東南大學,1923年南京高師併入東南大學。

1927年6月蔡元培擔任中華民國大學院院長仿效法國教育的大學區制,依國民革命軍北伐克城次序將其改組為國立第四中山大學,1928年2月又奉令依所在地更名為江蘇大學,由於校名遭去除「國立」二字且「既不足以冠全國中心之學府,又不足以樹首都聲教之規模」遂引發「易名風潮」,師生罷課抗議要求改名為具有國際性和永久性的「國立南京大學」,並致函時任國民黨中央監察委員的吳稚暉尋求支持,而吳稚暉另提出了「國立首都大學」之議,但一時間仍然是難有定論。而後,國民黨江蘇省黨部執行常委馬元放提議改名為「國立中央大學」,因「中央」二字標示出國都之所在,又更足以彰顯並形成全國教育及文化之中心。至1928年5月,國民政府正式定名國立中央大學[16],師生同慶,易名風潮始息。

1928年國立中央大學的院系設置:

- 理學院:數學系、生物系、物理系、化學系、心理系、地學系

- 醫學院:基本醫學系、臨床醫學系;

- 法學院:政治系、經濟系、法律系;

- 商學院:工商管理系、銀行理財系、會計系、國際貿易系;

- 師範學院:教育系、師資專修科、體育專修科、藝術專修科;

- 工學院:土木系、建築系、機械系、電機系、化工系;

- 文學院:中文系、外語系、史學系、哲學系、社會系;

- 農學院:農藝系、園藝系、農產製造科。

1932年,位於上海的國立中央大學商學院獨立為國立上海商學院、國立中央大學醫學院獨立為國立上海醫學院。1935年國立中央大學於南京重新成立醫學院。

西遷重慶[编辑]

1937年中國抗日戰爭爆發,中央大学西迁重慶沙坪坝,1946年還址南京。同期,汪精卫国民政府成立1940-1945年在南京的國立中央大學,主要招收日本軍事佔領區內貧寒學生,校址在南京金陵大學。

西遷重慶後,在重庆大学借出的松林坡建造校舍开学,後又在柏溪建造供一年級新生使用的新校區。醫學院遷成都華西壩,借用華西大學校舍。抗戰時期,在國民政府以「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍」的號召下,國立中央大學和重慶大學投筆從戎的學生占在校生的三分之一[17]。當時,李承晚領導的大韓民國臨時政府便暫設在國立中央大學校內(松林坡民主牆右側)[18]。

1941年時,位於重慶的國立中央大學已設有七個學院(理、醫、法、師範、工、文、農)、一研究院、五十六系、九研究部,一專科學校,一附屬中學,以及醫院、農場、工廠等;有專職正、副教授183人,講師39人,助教179人;在校大學生3153人,全校開設課程共829種。1941、1943年教育部兩次遴選出「聲譽卓著,具有特殊貢獻」的「部聘教授」45人,國立中央大學入選12人,超過總數的四分之一[19][20]。且當時國立中央大學一校的經費,相當於北京、清華、交通、浙江四校的總和。抗戰初期的全國大學名校「聯考」統一招生中,全國三分之二考生將國立中央大學做為第一志願填報之[21]。

1945年8月汪精卫国民政府倒台,宋子文內閣教育部長朱家驊於9月下令解散同名的1940-1945年在南京的國立中央大學,其圖書雜誌翌年歸金陵大学,儀器設備与档案翌年由回遷的中大接收。1946年11月,西遷重慶的国立中央大学回迁南京。[22]。

國共內戰[编辑]

1946年11月,國立中央大學遷返南京,隔年的院系設置為:

- 理學院:數學系、生物系、物理系、化學系、心理系、地理系、地質系、氣象系;

- 醫學院:醫科、牙科、牙醫專修科、護士師資專修科、高级醫事檢驗職業科;

- 法學院:社會系、政治系、經濟系、法律系、邊政系、司法組;

- 師範學院:教育系、體育系、藝術系、體育專修科;

- 工學院:土木系、水利系、建築系、機械系、航空系、電機系、化工系;

- 文學院:中文系、外文系、歷史系、哲學系、俄文專修科;

- 農學院:農藝系、農業化學系、農業經濟系、園藝系、畜牧獸醫系、森林系、畜牧獸醫專修科。

同時,研究院下設中文、外文、歷史、地理、哲學、數學、生物、物理、化學、心理、法律、政經、教育、農藝、森林、農經、畜牧獸醫、土木、電機、生理、公衛和生化等學部,此外尚設有附屬幼兒園、小學、中學等。

1949年更名為國立南京大學,隔年中國共產黨的解放軍佔領南京後改稱南京大學。1952年中國大陸高校院系調整時,南京大學亦經歷了院系調整。

台灣時期[编辑]

在台復校[编辑]

1949年前後許多國立中央大學師生、校友於隨國民政府抵臺,其中眾員便落腳國立臺灣大學開展學術研究與教學工作。

1958年中華民國教育部議決同意國立中央大學在台復校;1962年5月,籌建「國立中央大學地球物理研究所」,梅貽琦、黃季陸、徐柏園等人先後擔任籌備委員會主任委員;同年7月,國立中央大學地球物理研究所正式成立,戴運軌為首任所長。初期借用臺大物理館;次年遷往位於苗栗縣二坪山的校址;1967年因校地過小致發展受限遷往桃園縣中壢市雙連坡,遷校後所留校地校舍在1969年由李國鼎主導集資創設私立聯合工業技藝專科學校(今國立聯合大學)。1968年改名為「國立中央大學理學院」,設大學部物理學和大氣物理學兩系,並由戴運軌任院長。

恢復大學[编辑]

1979年恢復校名國立中央大學,擴大發展為綜合大學,由李新民出任在臺首任校長。

1998年核准成立地球科學學院、資訊電機學院;2002年入選中華民國教育部最初7所重點研究型大學之一[23]。2003年成立客家學院。迨2013年,國立中央大學已發展為臺灣一所頂尖的綜合研究型大學。

國立中壢高中於2013年10月改隸國立中央大學,易名為國立中央大學附屬中壢高級中學(簡稱中大壢中),成為國立中央大學復校後第一所附屬中學。

2014年國立中央大學將理學院下生命科學系、認知與神經科學研究所、系統生物與生物資訊研究所與工學院下生物醫學工程研究所、跨領域轉譯醫學研究所等一系四所整合成立生醫理工學院,並新設生醫科學與工程學系,是為國立中央大學第八個學院。

2020年成立太空科學與工程學系,是全台獨創且唯一的太空相關大學部科系,目的在於培養前往美國太空總署進行任務的太空人與太空科學家。2022年6月與國家海洋研究院、波蘭哥白尼大學共同合作在北極圈內的冷岸群島成立台灣極地研究站,2023年8月正式成立台灣極地研究中心。

2023年11月,依《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》獲准設立「永續與綠能科技研究學院」(Graduate College of Sustainability and Green Energy, SAGE),為臺灣首間此類專長的學院,結合該校地球科學學院、工學院、管理學院及資訊電機學院等專業,朝「永續綠能科技」、「永續去碳科技」與「永續領導力」三面向發展[24][25]。

歷任校長[编辑]

中華民國大陸時期

| 姓名 | 任期 | 備註 |

|---|---|---|

| 繆荃孫 | 1902年- | 三江師範學堂(清末新式教育),中大創校年份不承認此校為其起源[26] |

| 李瑞清 | 1905年-1912年 | 兩江優級師範學堂(清末新式教育),中大創校年份不承認此校為其起源 |

| 江謙 | 1914年-1919年 | 國立南京高等師範学校 |

| 郭秉文 | 1919年-1925年 | 國立南京高等師範学校、國立東南大學 |

| 張乃燕 | 1927年-1930年 | 國立第四中山大學、國立江蘇大學、國立中央大學 |

| 朱家驊 | 1930年-1931年 | |

| 劉光華 | 1931年 | 代理 |

| 任鴻隽 | 1931年 | 代理,未就 |

| 段錫朋 | 1931年 | 代理 |

| 李四光 | 1931年 | 代理,未就 |

| 羅家倫 | 1932年-1941年 | |

| 顧孟余 | 1941年-1943年 | |

| 蔣中正 | 1943年-1944年 | |

| 顧毓琇 | 1944年-1945年 | |

| 吳有訓 | 1945年-1947年 | |

| 周鴻經 | 1948年-1949年 |

在臺復校

| 姓名 | 任期 | 備註 |

|---|---|---|

| 梅貽琦 | 1962年 | 國立中央大學地球物理研究所籌備委員會 |

| 戴運軌 | 1962年-1973年 | 國立中央大學地球物理研究所、國立中央大學理學院 |

| 李新民 | 1973年-1982年 | 國立中央大學理學院、國立中央大學復名 |

| 余傳韜 | 1982年-1990年 | |

| 劉兆漢 | 1990年-2003年 | |

| 劉全生 | 2003年-2006年 | |

| 李羅權 | 2006年-2008年 | |

| 蔣偉寧 | 2008年-2009年 | 代理 |

| 蔣偉寧 | 2009年-2012年 | 就任教育部長 |

| 劉振榮 | 2012年-2012年 | 代理 |

| 李誠 | 2012年-2013年 | 代理 |

| 周景揚 | 2013年- |

學校象徵[编辑]

校徽[编辑]

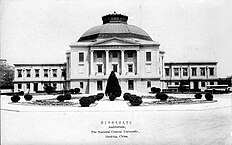

國立中央大學校徽由美術系陳之佛教授於1930年代設計,校徽圖樣中央的牌樓門,是中大南京校址南大門,由楊廷寶設計建造於1933年,三間四柱並結合中西方建築精髓。門上由右至左刻有國立中央大學六字,牌樓內是大禮堂,由建築系教授盧毓駿主持於1931年4月底完工,前廊有愛奧尼克式的列柱和三角頂,堂內是歐洲文藝復興時代的圓頂,挑高三十四米,分三層可容兩千七百餘人,保留至今現為東南大學大禮堂。禮堂兩邊的紋路比喻城牆垛子,象徵中大創立於六朝古都南京,校徽下端有數行水紋,寓意中大位於長江之濱,校史源遠流長。

校訓[编辑]

「......中央大學的校訓是『誠樸』,在對日本抗戰時期,因環境的需要,大陸時期羅家倫校長加了『雄偉』兩字,現在對日抗戰已獲勝利後四十七年,我們回復僅用『誠樸』二字。

誠即對學問要有誠意,不以其為升官發財的途徑,不以其為取得文憑資格的工具。要知道從來成大功業,成大學問的人,莫不是備嘗艱辛,鍥而不捨地做出來的。對學問若無誠意,結果必至學問自學問,個人自個人。現在一般研究學術的都很少誠於學問。看書也好,寫文章也好,都缺少對學問負責的態度。至於人與人間,應當以誠相見,就更用不著說了。

樸就是質樸和樸實的意思。現在有些人,以學問做門面,作裝飾、尚纖巧、重浮華;很難看到埋頭用功,不計功利而在實際學問上作遠大而艱苦的努力者。要體念『幾何學中無王者之路(捷徑)』這句話。須知一切學問之中皆無『王者之路』。崇實而用笨功,才能樹立起樸厚的學術氣象。」

校歌[编辑]

| 维基文库中的相关原始文献:国立中央大学校歌 |

《校歌原文》維襟江而枕海兮,金陵宅其中。陟陞皇以臨睨兮,此實為天府之雄。煥哉郁郁兮文所鍾,宏我黌舍兮甲於南東。干戈永戢,弦誦斯崇。百年樹人,鬱鬱蔥蔥。廣博易良兮吳之風,以此為教兮四方來同。

《易讀版》解讀與釋義:龍亞珍教授(中央大學中文系教授)前控長江後枕東海啊!金陵吾校宅其中。登上皇天睥睨俯瞰啊!含藏富庶天下稱雄。文豐物阜榮光炳煥喲!是那禮樂斯文所育鍾。齊力興學堂廡宏偉喲!器宇軒昂冠於南東。干戈爭戰永息止,弦歌雅誦教化崇。百年樹人傳道業,棟梁喬木鬱蔥蔥。胸襟寬博溫良平易喲!樂教承繼古吳風。秉此聖賢之道而教啊!四方宗仰有志來同!

松的精神[编辑]

國立中央大學以「松」為精神象徵,位於中國江蘇省南京市玄武區原中央大學四牌樓校園西北角梅庵屋前的六朝松,歷經世代風霜,依舊傲然挺立,四季長青與屹立挺拔是松的精神,引領中大人不斷精進、超越[27]。

校園環境[编辑]

現今國立中央大學校園位於桃園市中壢區雙連坡之上,由陳其寬依據井田棋盤的概念規劃設計而成,佔地六十餘公頃。校園中心為中正圖書館(舊圖),中庭有口古井,象徵知識泉源。校園綠草如茵、蒼松林立、風景幽美,素有「中央公園」雅稱。

外界咸認國立中央大學校園是「最熱門偶像劇校園取景地」,眾多影視戲劇在此拍攝。

建築[编辑]

- 秉文堂(地球科學院)-紀念前校長郭秉文

- 中正圖書館-紀念前校長、永久名譽校長蔣中正

- 志希館(管理學院)-紀念前校長羅家倫

- 鴻經館(數學系)-紀念前校長周鴻經

- 國鼎圖書資料館(經濟系,中技社捐建),國鼎光電大樓(光電系,台達電鄭崇華捐建)-紀念前經濟部部長、校友李國鼎

- 健雄館(科學四館,物理系、天文研究所、太空科學研究所)-紀念著名物理學家、校友吳健雄。

- 國立中央大學鹿林天文台設在臺灣第一高峰玉山登山口之鹿林前山,海拔2862公尺,是東亞最高的天文觀測與教學中心。現由天文研究所管理。

中大十景[编辑]

- 「中大路上」:中大路是國立中央大學牌樓(又稱國立中央大學凱旋門)至正門的筆直大道。

- 「中大湖景」:「玄武湖」乃仿大陸時期國立中央大學後湖玄武湖所建,師生常稱之為「中大湖」。

- 「太極銅雕」:位於文學院旁的大草坪正中央,象徵傳統文化。銅雕為朱銘大師之傑作。

- 「百花川語」:百花川為橫貫中央校園的蜿蜒溪渠,因旁邊種有百種花草而得名。又有一說是溪旁的路上來往女生眾多而得名。

- 「筆墨紙硯」:位於國立中央大學正門,由四座隱含文房四寶寓意的建築構成之景。

- 「情人步道」:沿著環校道路的松林小徑,全長約1.5公里。

- 「綠草如茵」:國立中央大學校園數處大草坪。

- 「烏龜池畔」:位在男九舍前,為一小型噴水池。

- 「松濤書閣」:國立中央大學總圖書館、中正圖書館、國鼎圖書資料館、數學系分館,藏書量十分豐富。

- 「女舍廣場」:女十四舍前廣場,經過特殊設計,是情侶約會的熱門地點。

組織架構[编辑]

教學單位[编辑]

國立中央大學目前設有文、理、工、管理、資訊電機、地球科學、客家、生醫理工等8個學院,22個學系和51個研究所,依據學位授予法及校方相關章程修業期滿且成績及格者,授予各領域學士、碩士、博士學位。

一級研究中心[编辑]

| 一級研究中心 | 太空及遙測研究中心 | 數據分析方法研究中心 |

|---|---|---|

| 中子束應用研究中心 | 奈米科技研究中心 | |

| 光電科學研究中心 | 生物科技與生醫工程中心 | |

| 環境研究中心 | 軟體研究中心 | |

| 通訊系統研究中心 | 學習科技研究中心 | |

| 科學教育中心 | 臺灣經濟發展研究中心 | |

| 國立中央大學與財團法人工業技術研究院聯合研發中心 | 災害防治研究中心 | |

| 客家研究中心 | 人文研究中心 | |

| 地震災害鏈風險評估及管理研究中心 (页面存档备份,存于互联网档案馆)[28] |

各學院研究中心[编辑]

| 理學院 | 生物醫藥研發中心 | 核磁共振研究中心 |

|---|---|---|

| 數學與理論物理中心 | 複雜系統研究中心 | |

| 薄膜技術研究中心 | 科學教育中心 |

| 地球科學學院 | 國科會地球科學研究推動中心 | 環境與能源研究中心(臺灣聯大) |

|---|

| 客家學院 | 社會暨政策科學研究中心 | 公法與治理研究中心 |

|---|

| 管理學院 | 管理學術研究中心 | 企業資源規劃(ERP)中心 |

|---|---|---|

| 尤努斯社會企業中心(YSBC) | 公益傳播中心(CMSI) | 國際事務(IMBA)辦公室 |

| 工學院 | 精密儀器中心 | 淨煤研究中心 |

|---|---|---|

| 奈米觸媒研究中心 | 永續環境科技研究中心 | |

| 橋梁與軌道工程研究中心 |

| 文學院 | 儒學研究中心 | 應用倫理研究中心 |

|---|---|---|

| 性/別研究室 | 兩岸發展史研究中心 | |

| 明清研究中心 | 語言文字研究室 | |

| 視覺文化研究中心 | 電影文化研究室 | |

| Laboratoire de la Lumière Magique 魔光實驗室 | 法語國家電影與文化研究室 | |

| 戲劇暨表演研究室 | 戲曲研究室 | |

| 現代文學教學研究資料室 | 琦君研究室 | |

| 紅學研究室 |

學術泛論[编辑]

學術成果[编辑]

天文[编辑]

國立中央大學設置於玉山前山鹿林的鹿林天文台,為臺灣規模最大、技術最高的天文台,並為臺灣二座取得國際標準認證的天文台之一(另一座為臺灣大學的墾丁天文台)。

- 鹿林巡天計畫(Lulin Sky Survey, LUSS):臺灣的小行星發現肇始於國立中央大學。2002年11月25日,國立中央大學天文所研究生使用鹿林一米望遠鏡意外發現2002 WT18 (鹿林1號,永久編號259110[29]),成為臺灣發現第一顆小行星。三年後,發現第二顆小行星 2005 GW60(永久編號231051[30])。在2006年3月開始,國立中央大學啟動的「鹿林巡天計畫」,迄今總計發現約8百多顆小行星、1顆近地小行星及1顆彗星。

- 2008年國立中央大學太空及遙測研究中心主任劉說安榮獲「俄羅斯聯邦工程科學院(Academy of Engineering Sciences,Russian Federation)」院士榮銜;此係俄羅斯最高科技成就獎,目前該科學院國外院士中僅5位華人。之所以獲此榮銜,劉說安認為,應與其將掩星觀測理論運用到重力波現象的觀測與詮釋有關。就創新理論言,劉說安與其研究團隊率先提出低軌道衛星掩星觀測地球大氣層中重力波的理論,應用於美國GPS/Met、德國CHAMP及臺灣福爾摩沙衛星三號星系等掩星觀測資料,推演全球大氣重力波資訊,分析其時空特徵,不僅提供大氣動力及改善氣象預報關鍵資訊,更奠定福衛三號掩星觀測的自主能力。

- 面對可能帶給人類災難的全球暖化及氣候變遷,2008年國立中央大學結合臺灣產、官、學界力量建構全球最大海空溫室氣體觀測平臺,大氣系教授王國英擔任該計畫主持人。國立中央大學團隊並加入歐洲聯盟執行委員會主辦之「溫室效應氣體觀測計劃」,與德國和法國國家實驗室簽署了「溫室氣體太平洋觀測計劃合作備忘錄」。

社會聲望及學術評價[编辑]

2003年與國立清華大學、國立交通大學及國立陽明大學共組「臺灣聯合大學系統」並提出「松竹楊梅」的口號,4校享有圖書資源共享、跨校修課輔系、以及往來各校的校際專車[33]。 在天文、地球物理、大氣、光電、資工、機械設計、太空遙測、數位學習、認知神經科學、性別、電影、文化研究、客家文化、戲劇戲曲、財務金融、商管等領域均有表現。

國立中央大學管理學院於2014年、2019年獲得AACSB的全球頂尖商管學院認證與再次認證;另於2015年通過美國特許金融分析師(CFA)協會之課程認證,全台僅該院以及國立政治大學、國立中山大學取得。

| 排名 | |

|---|---|

| 全球排名 | |

| 《泰晤士》世界排名[34] | 1001-1200(2023年) |

| 《QS》世界排名[35] | 581-590(2023年) |

| 《US NEWS》世界排名[36] | 826(2023年) |

| 《ARWU》世界排名[37] | 801-900(2022年) |

| 國內排名 | |

| 《泰晤士》國內排名[38] | 12-17(2023年) |

| 《QS》國內排名[39] | 11(2023年) |

| 《ARWU》國內排名[40] | 11-14(2022年) |

| 《US NEWS》國內排名[36] | 6(2023年) |

在2023年美國新聞與世界報導的全球最佳大學排名榜中,中大位列全台第六,國立臺灣大學排名全球第203名,國立清華大學排第394名,中國醫藥大學排第507名,國立交通大學排第579名,國立成功大學排第639名,中央大學排第862名。

根據2023年QS世界大學排名,全球排名第581-590名,國內排名第11名,亞洲排名第103名。[35]

根據2018年QS世界大學排名,其中「藝術與設計」項目,排名第101-150名;「統計及作業研究」項目,排名第151-200名;「電子電機工程」項目,排名第151-200名;「工程與技術」項目,排名第182名;「自然科學」項目,排名第211名;「物理學及天文學」項目,排名第201-250名;「電腦科學與資訊科技」項目,排名第201-250名;「機械工程」項目,排名第201-250名;「材料科學」項目,排名251-300名;「現代語言」項目,排名第251-300名;「社會科學」項目,排名264名;「經濟學」項目,排名第251-300名;「商業管理研究」項目,排名251-300名;「化學工程」項目,排名第251-300名;「人文與藝術」項目,排名276名;「數學」項目,排名第251-300名;「化學」項目,排名第351-400名。

2018年,入選教育部高教深耕計畫,補助總金額全國名列第五(依總金額排列序為國立臺灣大學、國立成功大學、國立交通大學、國立清華大學、國立中央大學)。

在2011年《世界大學科研論文質量評比》[41]中「工學」項目排名第148名。在更細項的排名中,中大也有傑出表現,2011年世界大學科研論文質量評比中「物理」項目、「地球科學」項目、「電機」項目、「資訊」項目、「機械」項目、「化工」項目、「材料科學」項目、「土木」及「建築」項目,分別排名第279名、第259名、第115名、第75名、第288名、第189名、第280名及第162名。

四中五校聯誼賽[编辑]

四中五校聯誼賽開始於1978年,由中原大學、中正理工學院(今國防大學理工學院)、國立中央大學、中央警察大學,依次輪流主辦方式進行,稱為四中賽。1994年起中華大學加入活動,故稱為四中五校聯誼賽。聯誼賽分為教職員組與學生組,有籃球、游泳、網球等運動比賽;亦有演講、橋藝、書法、辯論等藝文競賽,參賽總人數一千餘人,已成為五所學校一年一度的校際盛事[42][43]。

校友[编辑]

參見[编辑]

- 中華民國大陸時期國立大專校院列表

- 民國四大名校

- 中央大学西迁

- 國立中央大學 (大陸時期)

- 國立中央大學 (汪精衛國民政府)

- 中字輩

- 國立中央大學附屬中壢高級中學

- 台灣聯合大學系統

- 在台復校

- 邁向頂尖大學計畫

- 大專校院校務資訊公開平台(页面存档备份,存于互联网档案馆)

注釋[编辑]

資料來源[编辑]

- ^ 1.0 1.1 認識中大/關於中央大學 - 校史紀要 (页面存档备份,存于互联网档案馆),國立中央大學

- ^ 總統出席「中央大學創校97週年暨在臺建校50週年校慶」,中華民國總統府

- ^ National Central University, Times Higher Education World University Rankings.

- ^ 中央大学校史网. [2012-12-21]. (原始内容存档于2014-02-04).

- ^ Active AWS Academy Member Institutions

- ^ 胡清暉. 央大百年慶 聚百人空拍. 中時電子報. 2014年12月03日 [2023年10月20日]. (原始内容存档于2023年11月17日).

- ^ 央大3月消費者信心指數 估外冷內熱. 公視新聞網. 2019-03-27 [2023-10-20]. (原始内容存档于2023-11-17).

- ^ 吳柏軒. 央大衛星月曆 從太空看台灣. 自由時報. 2015-11-13 [2023-10-20]. (原始内容存档于2023-11-17).

- ^ 吳睿騏. 賴清德央大演說. 中央社. 2019-05-14 [2023-12-21]. (原始内容存档于2023-11-17).

- ^ 楊祖漢. 序. 楊祖漢 (编). 中大百年·人文篇. 中央大學出版中心及遠流出版. 2015: 5.

- ^ 國立中央大學校史館

- ^ 中央大學永續與綠能科技研究學院揭牌 副總統盼培育綠領人才 為國家邁向2050淨零轉型奠定基礎

- ^ 王德滋等 (编). 三江、两江师范学堂. 南京大学百年史. 南京: 南京大学出版社. 2002: 1-44 [2016-02-16]. ISBN 7305039039. (原始内容存档于2016-03-04).

- ^ 歷史沿革 (页面存档备份,存于互联网档案馆),東南大學

- ^ 認識中央大學,校史紀要. [2023-05-06]. (原始内容存档于2023-03-22).

- ^ 中大改名令到校. 民國日報. 民國17年5月5日

- ^ “一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”. [2013-05-19]. (原始内容存档于2014-02-22).

- ^ 中央大学四年略記 胡業倫 (PDF). [2013-05-19]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-11).

- ^ 炸彈下壯大的中央大學 王運來 (页面存档备份,存于互联网档案馆)。

- ^ 首批民國部聘教授共45人。其中,國立中央大學:12人;國立西南聯合大學:9人;國立浙江大學:5人;國立武漢大學。中大12位部聘教授:徐悲鴻(藝術,國立中央大學) 胡小石(國學,國立中央大學) 樓光來(外文,國立中央大學) 柳詒徵(歷史,國立中央大學) 艾偉(心理,國立中央大學) 孫本文(社會,國立中央大學) 戴修瓚(法律,國立中央大學) 高濟宇(化學,國立中央大學) 胡煥庸(地理,國立中央大學) 蔡翹(生理,國立中央大學) 梁希(林學,國立中央大學) 常導直(教育,國立中央大學) 秉誌(生物,國立中央大學教授,當選時困居上海)

- ^ 中央大學抗戰内遷“借住”重慶大學辦學. [2013-05-19]. (原始内容存档于2013-09-11).

- ^ 民國三十四年「教育部檢報國立專科以上學校教員及國立研究機關科研人員統計總表」

- ^ 黃慕萱,書目計量與學術評鑑—國內七所研究型大學論文發表概況分析。引文分析與學術評鑑研討會論文集(臺北,2004),135-152。

- ^ 中央大學「永續與綠能科技研究學院」揭牌 陳揆:加速培育臺灣更多高階綠能科技人才 帶動國家重點領域的產業發展 (行政院全球資訊網-本院一般新聞)

- ^ 中大獨創永續與綠能科技研究學院 培育高階「綠領」人才 | 獨家專欄 | Reccessary

- ^ 中國大陸南京大學及東南大學等學校均認定1902年三江師範學堂為其起源,進而於2002年舉辦百年校慶;惟實際上,1945年國立中央大學(重慶時期)曾舉辦30周年校慶,其年份計算上僅承認1915年新建之國立南高師為其源頭,不採納三江師範學堂年份;國立中央大學於台灣復校後,沿舊習不計算三江師範學堂為其起源。參考:《大學的校長和教授一中央大學三十周年校慶感言》,《大公報》(重慶) 1945年6月9日,第1張第3版

- ^ 央大事務組及新聞. 中大代表植物「松」 (PDF). 國立中央大學. [2023-05-06]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-06).

- ^ 存档副本. [2019-10-02]. 原始内容存档于2021-01-11.

- ^ 259110 (2002 WT18). [2011-07-05]. (原始内容存档于2021-01-11).

- ^ 231051 (2005 GW60). [2011-07-05]. (原始内容存档于2021-01-11).

- ^ 參與國際泛星計畫研究 臺灣成為亞洲唯一團隊[永久失效連結]

- ^ 國際泛星科學任務啟動. [2010-08-17]. (原始内容存档于2010-06-28).

- ^ 松竹楊梅四校大學生校園經驗與學習成果之研究。行政院國家科學委員會專題研究計劃成果報告(NSC91-2413-H-007-003)。陳舜芬(2004)新竹市:國立清華大學教育學程中心。

- ^ World University Rankings.

- ^ 35.0 35.1 QS World University Rankings - 2021. QS Quacquarelli Symonds Limited. 2021.

- ^ 36.0 36.1 Best Global Universities Rankings.

- ^ Academic Ranking of World Universities.

- ^ World University Rankings. Times Higher Education.

- ^ QS World University Rankings 2021. Quacquarelli Symonds Limited.

- ^ ARWU 2020 Top 1000 Universities in the world. Shanghai Ranking Consultancy.

- ^ 2011年界大學科研論文質量評比. [2011-11-12]. (原始内容存档于2012-03-12).

- ^ 參考中華大學校訓第41期. [2009-07-24]. (原始内容存档于2015-05-01).

- ^ 四中五校教職員組聯誼賽 理工學院獲羽球亞軍 - 國防部軍事新聞通訊社 Military News Agency

外部連結[编辑]

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:國立中央大學 |

- 官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 國立中央大學的Facebook專頁

- YouTube上的國立中央大學頻道

- 國立中央大學校友總會

- 亞卓市(「開放網路教育平台」)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||