鄂伦春自治旗(蒙古语:ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ

ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ,西里尔字母:Орчон өөртөө засах хошуу),简称鄂伦春旗,是中华人民共和国内蒙古自治区呼伦贝尔市东北部下辖的一个自治旗。面积5.98万平方公里,是呼伦贝尔市面积最大的旗。2006年人口为28万,人口密度为每平方公里4.8人。自治旗政府驻阿里河镇,邮政编码为165450。

鄂伦春旗成立於1951年10月1日,1952年改为鄂伦春自治旗,是中华人民共和国成立后的首处少数民族自治旗。該旗名稱以鄂伦春族为名,1953年,全旗人口只有946人,其中鄂伦春族797人[1];今日該旗漢人與蒙人居多。除了自治區域的林业、畜牧之外,也积极發展工業。

资源

森林资源

全旗森林面积8730万亩,占全旗总土地面积的97.2%。森林资源分布在毕拉河、南瓮河两大林业区为3540万亩,占森林总面积的40.55%,森林绝对数量大,而旗本身施业面积为23.7万亩,相对数量小,属次生过伐地。

落叶松分布在北部、西部、东部;白桦、柞树多分部在西南部,其次是北部;山杨、柳树及灌木丛、榛柴等主要分布在东南部、南部。

动植物资源

鄂伦春自治旗产的中药草约有305种,其中重要的有:手掌参、桔梗、龙胆、兴安杜鹃、柴胡、长柱金丝桃、黄檗、远志、粗根老鹳草、地榆、北五味子、芍药、黄精、列当、轮叶贝母、簇茎石竹、升麻、白屈等。

分布在鄂伦春自治旗的野生动物约150多种(不包括两栖、爬行、水生动物等)。其中各种兽类有40多种,隶属于6目15科,占呼伦贝尔市的50%强;鸟类约100多种,隶属于15目33科,占呼伦贝尔市的35%左右。计有受到国家保护的一、二级动物35种。

民族

| 民族

|

人口

|

百分比

|

| 漢族

|

257,861

|

88.28%

|

| 蒙族

|

12,045

|

4.12%

|

| 滿族

|

8,743

|

2.99%

|

| 達斡爾族

|

6,379

|

2.18%

|

| 鄂溫克族

|

3,155

|

1.08%

|

| 鄂倫春族

|

2,050

|

0.70%

|

| 回族

|

1,038

|

0.36%

|

| 朝鮮族

|

633

|

0.22%

|

| 錫伯族

|

54

|

0.02%

|

| 俄羅斯族

|

37

|

0.01%

|

| 其他民族

|

102

|

0.04%

|

历史

1951年4月7日,中央人民政府政务院批准以莫力达瓦旗所属的甘奎、诺敏、多布库尔和喜桂图旗的托扎明4个苏木设置鄂伦春旗,驻小二沟(今诺敏镇),隶属内蒙古自治区呼纳盟。1952年5月31日,经内务部批准,将鄂伦春旗改设为鄂伦春自治旗。1953年4月,隶属内蒙古自治区东部区行政公署 。1954年5月,改隶呼伦贝尔盟。1959年1月15日,国务院批准,自治旗驻地迁至阿里河镇。1969年7月,随同呼伦贝尔盟划归黑龙江省管辖。1970年4月,划归黑龙江省大兴安岭地区。1979年7月,划归内蒙古自治区管辖,隶属呼伦贝尔盟。2001年,隶属地级呼伦贝尔市。

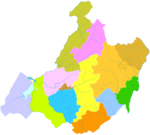

行政区划

鄂伦春自治旗下辖8个镇、2个乡[2]:

阿里河镇、大杨树镇、甘河镇、吉文镇、诺敏镇、乌鲁布铁镇、宜里镇、克一河镇、古里乡、托扎敏乡、诺敏河农场、宜里农场、扎赉河农场、古里农场、松岭地区、大杨树林业局、甘河林业局、克一河林业局、吉文林业局、阿里河林业局、大兴安岭农工商联合公司、东方红农场、欧肯河农场、毕拉河林业局、大兴安岭林管局伊图里河林业局、大兴安岭林管局库都尔林业局、大兴安岭林管局乌尔其汗林业局和加格达奇区。

重大事故

1981年10月20日,由加格达奇站开往三棵树站的274次列车运行到讷尔克气站和朝阳村站(兩站均在鄂伦春自治旗內)间,由于罪犯实施爆炸,造成旅客3人死亡,65人烧伤,客车大破1辆,中断行车2小时50分。[3]

交通

参考文献

外部链接

|

|---|

| 第一批

(共12个) | |

|---|

| 第二批

(共32个) | |

|---|

| 第三批

(共25个) | |

|---|

| 注1:直辖市 市辖区,与 地级市同级。 注2:非名单内县级单位,参照执行资源枯竭城市财政转移支付政策。 |

|

332国道过境。

332国道过境。