用戶:依海之人/中國的少數族群

| 中華人民共和國社會系列 |

|---|

|

| 人口 |

| 社會 |

| 文化 |

除佔多數的漢族之外,中華人民共和國還正式承認中國境內的 55 個少數民族。 [1] 截至2010年,官方承認的少數民族人口合計占中國大陸人口的8.49%。 [2] 除了這些官方承認的少數民族之外,還有一些人自認為屬於未得到承認的少數民族,例如規模很小的中國猶太人、圖瓦人和土爾克人群體,以及規模大得多的瓦剌人和日裔中國人群體。

在中文中,民族一詞的意思既包括「族群」也包括「國族」——這與蘇聯的民族概念一致。 [3] [4] [5] 蘇聯和中國語境的下的「民族」概念由國家定義並規範,與人類學中「族群」概念相悖,因而一些人類學家使用「族群」一詞。[6]孫中山使用「中華民族」這一概念來表明他的信念,即包括少數民族在內的中國所有的族群都是一個單一的中華民族的一部分 [7]

中華人民共和國官方承認的少數民族既包括居住在大陸的少數族群也包括臺灣原住民族。 然而,中華人民共和國不接受原住民一詞或其變體,因為這可能表明漢人不是台灣的本地人,或者台灣不是中國自古以來的領土。 另外,截至2020年,台灣共有16個原住民族受到中華民國政府的官方承認,中華人民共和國政府則將他們劃歸為一個單一的族群,即「高山族」(儘管事實上並非所有台灣原住民都居住在山區;比如,達悟族主要居於蘭嶼),而不願承認日治時期日本人類學家所做的族群分類工作。港澳地區則不採用這種族群分類方法,因此中國政府的數據不包括這兩個地區。

中國民族史[編輯]

早期歷史[編輯]

縱觀有記載的中國歷史,記敘者很少試圖將國族、文化和族群的概念分開。 [9] 那些不受中原王朝統治或不受中華文化主導的人群皆被視為獨立的群體,無論當今這些人是否被視為獨立的族群。

二戰期間,美國亞洲協會在其學術期刊《亞洲》第40卷上發表了一篇文章,探討中國穆斯林是中國人還是一個單獨的「少數族裔」,以及導致這兩種不同分類的影響因素。 [10]它解決了兩個問題,即為什麼中國穆斯林被認為是一個區別於其他中國人的不同的種族,以及中國所有穆斯林是否為一個統一的種族。第一個問題是在與中國佛教徒進行比較時提出的,後者不被視為一個單獨的種族。 [11]報告的結論是,中國穆斯林被視為獨立的原因包含宗教、文化、軍事封建主義等不同因素,將他們視為「少數族裔」是錯誤的。它還得出結論,日本軍方發言人是唯一宣揚中國穆斯林是一個統一的種族這一錯誤論斷的人,這被中國穆斯林由眾多不同種族組成這一事實所駁斥。正如「德國人和英國人」之間的相互關係,例如賀州的蒙古回族、青海的撒拉族和新疆的纏頭回族。日本人試圖散佈中國穆斯林是一個種族的謊言,以宣傳他們應該從中國分離出來成為一個「獨立的政治組織」。 [10]

中華人民共和國的民族識別[編輯]

中華人民共和國的早期文件,例如1982年憲法, [12]沿襲了蘇聯基於族群的「民族」定義,並用民國時期的日源漢詞「民族」指稱這一概念 [3] [5]中國官方文件中通常使用「nationality」作為「民族」一詞的英文翻譯,這同樣沿用了蘇聯的做法;然而,為了避免混淆,經常使用「ethnicity」或「ethnic group」等替代用語。而一些人類學家使用「族群」一詞,以防止概念模糊混亂。 [6]

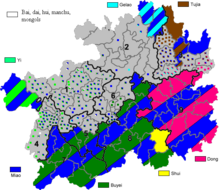

1949年以後,一群社會科學家聚集起來,羅列了各種民族。一個直接的困難是,"當地 "的特性並不一定寓於共同的語言或文化中;兩個相鄰的地區看似擁有共同的文化,但卻堅持他們擁有各不相同的特性 [13]由於這會導致荒謬的結果——每個村莊都難以派出一名代表參加全國人民代表大會——社會科學家試圖以語言作為區分的主要標準來構建連貫的少數民族群體。因此,一些文化習俗和歷史截然不同的村莊被歸類同一個民族名稱之下。例如,「壯族」在很大程度上是廣西各山村的統稱。 [14]

對少數民族和非少數民族的實際人口普查進一步削弱了社會科學家所制定的明確區分界限。個人的民族身份通常是根據家族歷史來授予的。如果一個人的父親(或母親,對於被認為是母系的民族)的姓氏被認為屬於特定民族,那麼這個人就會被授予令人垂涎的少數民族地位。結果造成了以往同質的、自認為本質上是漢族的村落被分為有少數民族身份的和沒有的。 [15]

社科工作者還描述了他們認為的每個民族之間的關鍵區別如文化、習俗和語言。然後,他們據此選擇各個民族的代表在電視和廣播中表演,試圖強化政府對中國作為一個多民族國家的敘述,並防止少數民族文化被漢族或國外文化同化。 [16]然而,隨着現代科技的發展,這些嘗試收效甚微。事實上,許多被具有少數民族身份的人,與媒體中那些以少數民族之名展示的音樂、服飾等圖像、形式,並沒有任何關係。

在民族識別的進程中,1954年第一次全國人口普查中承認了39個民族。 1964年第二次全國人口普查進一步增加到54個,1965年又增加了珞巴族。最後一次變化是1979年加入基諾族,使承認的民族數量達到目前的56個。

改革開放[編輯]

族群[編輯]

明文上中國由 56 個民族組成(55 個少數民族加上佔主導地位的漢族)。然而,中國政府劃分的一些民族內部包含着不同的群體或分支。例如,苗族的有着各種不同的分支群體,他們講苗語、壯侗語和漢語的不同方言,並有着各自的文化習俗。 [18]

人口[編輯]

根據中國國務院人口普查辦公室暨國家統計局2020年人口普查數據,中國除漢族以外的少數民族中,人口超過100萬的各大民族按其人口數量順序如下[19]:壯族(1,957萬)、維吾爾族(1,177萬)、回族(1,138萬)、苗族(1,107萬)、滿族(1,042萬)、彝族(983萬)、土家族(959萬)、藏族(706萬)、蒙古族(629萬)、布依族(358萬)、侗族(350萬)、瑤族(331萬)、白族(209萬)、哈尼族(173萬)、朝鮮族(170萬)、黎族(160萬)、哈薩克族(156萬)和傣族(133萬)。

民族列表[編輯]

中華人民共和國官方承認的56個民族[20]:

| 中文名稱 | 標準羅馬字母拼寫法/標準字母代碼 | 標準數字代碼 | 拼音 | 2021年人口[19] |

|---|---|---|---|---|

| 漢族 | Han/HA | 01 | Hàn Zú | 1,284,446,389 |

| 蒙古族 | Mongol/MG | 02 | Měnggǔ Zú | 6,290,204 |

| 回族 | Hui/HU | 03 | Huí Zú | 11,377,914 |

| 藏族 | Zang/ZA | 04 | Zàng Zú | 7,060,731 |

| 維吾爾族 | Uyghur/UG | 05 | Wéiwúěr Zú | 11,774,538 |

| 苗族 | Miao/MH | 06 | Miáo Zú | 11,067,929 |

| 彝族 | Yi/YI | 07 | Yí Zú | 9,830,327 |

| 壯族 | Zhuang/ZH | 08 | Zhuàng Zú | 19,568,546 |

| 布依族 | Buyei/BY | 09 | Bùyī Zú | 3,576,752 |

| 朝鮮族 | Chosen/CS | 10 | Cháoxiǎn Zú | 1,702,479 |

| 滿族 | Man/MA | 11 | Mǎn Zú | 10,423,303 |

| 侗族 | Dong/DO | 12 | Dòng Zú | 3,495,993 |

| 瑤族 | Yao/YA | 13 | Yáo Zú | 3,309,341 |

| 白族 | Bai/BA | 14 | Bái Zú | 2,091,543 |

| 土家族 | Tujia/TJ | 15 | Tǔjiā Zú | 9,587,732 |

| 哈尼族 | Hani/HN | 16 | Hāní Zú | 1,733,166 |

| 哈薩克族 | Kazak/KZ | 17 | Hāsàkè Zú | 1,562,518 |

| 傣族 | Dai/DA | 18 | Dǎi Zú | 1,329,985 |

| 黎族 | Li/LI | 19 | Lí Zú | 1,602,104 |

| 傈僳族 | Lisu/LS | 20 | Lìsù Zú | 762,996 |

| 佤族 | Va/VA | 21 | Wǎ Zú | 430,977 |

| 畲族 | She/SH | 22 | Shē Zú | 746,385 |

| 高山族[註 1] | Gaoshan/GS | 23 | Gāoshān Zú | 3,479[註 2] |

| 拉祜族 | Lahu/LH | 24 | Lāhù Zú | 499,167 |

| 水族 | Sui/SU | 25 | Shuǐ Zú | 495,928 |

| 東鄉族 | Dongxiang/DX | 26 | Dōngxiāng Zú | 774,947 |

| 納西族 | Naxi/NX | 27 | Nàxī Zú | 323,767 |

| 景頗族 | Jingpo/JP | 28 | Jǐngpō Zú | 160,471 |

| 柯爾克孜族 | Kirgiz/KG | 29 | Kēěrkèzī Zú | 204,402 |

| 土族 | Tu/TU | 30 | Tǔ Zú | 281,928 |

| 達斡爾族 | Daur/DU | 31 | Dáwòěr Zú | 132,299 |

| 仫佬族 | Mulao/ML | 32 | Mùlǎo Zú | 277,233 |

| 羌族 | Qiang/QI | 33 | Qiāng Zú | 312,981 |

| 布朗族 | Blang/BL | 34 | Bùlǎng Zú | 127,345 |

| 撒拉族 | Salar/SL | 35 | Sǎlá Zú | 165,159 |

| 毛南族 | Maonan/MN | 36 | Màonán Zú | 124,092 |

| 仡佬族 | Gelao/GL | 37 | Gēlǎo Zú | 677,521 |

| 錫伯族 | Xibe/XB | 38 | Xībó Zú | 191,911 |

| 阿昌族 | Achang/AC | 39 | Āchāng Zú | 43,775 |

| 普米族 | Pumi/PM | 40 | Pǔmǐ Zú | 45,012 |

| 塔吉克族 | Tajik/TA | 41 | Tǎjíkè Zú | 50,896 |

| 怒族 | Nu/NU | 42 | Nù Zú | 36,575 |

| 烏孜別克族 | Uzbek/UZ | 43 | Wūzībiékè Zú | 12,742 |

| 俄羅斯族 | Russ/RS | 44 | Éluōsī Zú | 16,136 |

| 鄂溫克族 | Ewenki/EW | 45 | Èwēnkè Zú | 34,617 |

| 德昂族 | Deang/DE | 46 | Déáng Zú | 22,354 |

| 保安族 | Bonan/BN | 47 | Bǎoān Zú | 24,434 |

| 裕固族 | Yugur/YG | 48 | Yùgù Zú | 14,706 |

| 京族 | Gin/GI | 49 | Jīng Zú | 33,112 |

| 塔塔爾族 | Tatar/TT | 50 | Tǎtǎěr Zú | 3,544 |

| 獨龍族 | Derung/DR | 51 | Dúlóng Zú | 7,310 |

| 鄂倫春族 | Oroqen/OR | 52 | Èlúnchūn Zú | 9,168 |

| 赫哲族 | Hezhen/HZ | 53 | Hèzhé Zú | 5,373 |

| 門巴族 | Monba/MB | 54 | Ménbā Zú | 11,143 |

| 珞巴族 | Lhoba/LB | 55 | Luòbā Zú | 4,237 |

| 基諾族 | Jino/JN | 56 | Jīnuò Zú | 26,025 |

未識別民族[編輯]

未識別民族是指未經中央政府正式承認或分類的民族。這一群體的人口超過73萬,如果單獨作為一個民族,將成為中國人口第二十多的民族。他們絕大多數分佈在貴州省。

這些「未識別民族」不包括那些被有爭議地劃分為現有民族的族群。例如,摩梭人被官方歸類為納西族,穿青人被歸類為漢族,但他們拒絕這些分類,並將自己視為獨立的民族。

中國大陸的外籍公民還使用另一個單獨的標籤進行分類:「外國人入中國籍」。然而,如果新入籍的公民已經屬於56個民族中公認的現有群體,那麼他或她將被歸入該民族,而不是該特殊標籤。

權益保障[編輯]

宗教及其普遍信仰[編輯]

- 佛教/道教——苗族、傈僳族、白族、布朗族、傣族、基諾族、京族、景頗族、蒙古族、滿族、納西族(包括摩梭族)、怒族、傣族、藏族、壯族、彝族和裕固族。 [21]

- 東正教——俄羅斯族

- 伊斯蘭教——回族、維吾爾族、哈薩克族、東鄉族、吉爾吉斯族、撒拉族、塔吉克族、烏孜別克族、保安族、韃靼族。 [22]

- 猶太教—開封猶太人

- 基督新教——傈僳族(70%)

- 薩滿教/萬物有靈論——達斡爾族、鄂溫克族、鄂倫春族、赫哲族、獨龍族。

參見[編輯]

- 漢族

- 中華人民共和國國家民族事務委員會

- 中華人民共和國民族政策

- 中華民族

- 漢民族主義

- 民族區域自治制度

- 中國民族列表

- 中央民族大學

- 中華人民共和國未識別民族

- 臺灣原住民族

- 中國民族主義

- 中國各民族生育率表

- 民族成分恢復

參考文獻[編輯]

- ^ Ethnic Groups in China. English.gov.cn. 26 August 2014.

- ^ Wang Guanqun (編). Han Chinese proportion in China's population drops: census data. English.news.cn. 2011-04-28. (原始內容存檔於2 May 2011).

- ^ 3.0 3.1 Binggao, Jin. [1987] 1988. "When Does The Word 'Minority Nationality' [Shaoshu Minzu] [First] Appear in Our Country?," translated by Tibet Information Network. Bulletin of the History of the Tibet Communist Party 1(19). p. 45 ff.

- ^ Chang, Ntxheb. "Conclusion: Splendid China and Being Minzu." Being Shaoshu Minzu in Contemporary China. US: Boston College. via Mediakron.

- ^ 5.0 5.1 Moseley, George. "China's Fresh Approach to the National Minority Question." The China Quarterly.

- ^ 6.0 6.1 Bulag, Uradyn. Perry, Elizabeth; Selden, Mark , 編. Alter/native Mongolian identity. Taylor & Francis. 2010: 284.

- ^ Landis, Dan, and Rosita D. Albert. 2012. Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives. Springer. ISBN 978-1461404477. p. 182 (archived).

- ^ Lee Lawrence. (3 September 2011). "A Mysterious Stranger in China". The Wall Street Journal. Retrieved 31 August 2016.

- ^ Harrell, Stephan. Cultural encounters on China's ethnic frontiers. Seattle: University of Washington Press. 1996. ISBN 978-0-295-97380-7.

- ^ 10.0 10.1 American Asiatic Association. Asia: journal of the American Asiatic Association, Volume 40. Asia Pub. Co. 1940: 660 [8 May 2011].

- ^ Hartford Seminary Foundation. The Moslem World, Volumes 31–34. Hartford Seminary Foundation. 1941: 182 [8 May 2011].

- ^ Constitution of the People's Republic of China 互聯網檔案館的存檔,存檔日期23 May 2006., 4 December 1982. Retrieved 27 February 2007.

- ^ Mullaney, Thomas. Seeing for the State: The Role of Social Scientists in China's Ethnic Classification Project. Asian Ethnicity. 2010, 11 (3): 325–342. S2CID 145787875. doi:10.1080/14631369.2010.510874.

- ^ Kaup, Katherine Palmer. Regionalism versus Ethnic nationalism. The China Quarterly. 2002, 172: 863–884. S2CID 154596032. doi:10.1017/s0009443902000530.

- ^ Mullaney, Thomas. Ethnic Classification Writ Large: The 1954 Yunnan Province Ethnic Classification Project and its Foundations in Republican-Era Taxonomic Thought. China Information. 2004, 18 (2): 207–241. S2CID 146596892. doi:10.1177/0920203X04044685.

- ^ Gladney, Dru C. Representing Nationality in China: Refiguring Majority/Minority Identities. The Journal of Asian Studies. 1994, 53 (1): 92–123. JSTOR 2059528. S2CID 162540993. doi:10.2307/2059528.

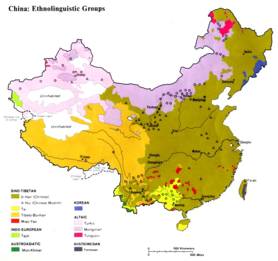

- ^ China - Ethnolinguistic Groups 1983. University of Texas Libraries. 1983 [20 September 2019].

- ^ Xiaobing Li, and Patrick Fuliang Shan, Ethnic China: Identity, Assimilation and Resistance, Lexington and Rowman & Littlefield, 2015.

- ^ 19.0 19.1 中国统计年鉴—2021. 中華人民共和國國家統計局. [2022-03-29]. (原始內容存檔於2021-12-01).

- ^ 国家标准|GB/T 3304-1991. openstd.samr.gov.cn. [2021-04-30]. (原始內容存檔於2021-05-07).

- ^ Ethnic Groups. China.org.cn. [7 March 2019].

- ^ Jackie Armijo. Islamic Education in China. Harvard Asia Quarterly. Winter 2006, 10 (1). (原始內容存檔於28 September 2007).

註釋[編輯]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||