使用者:南賀之風/sandbox6

| 滿洲國 | |

|---|---|

| 首都 暨最大城市 | 阿勒楚喀 32°02′41″N 118°47′32″E / 32.04472°N 118.79222°E |

| 官方語言 | 滿洲語[1]a |

| 認可的地方語言 | |

| 族群(2011[2]) | |

| 政府 | 聯邦制 議會制君主立憲制 |

• 皇帝 | (總統代理) |

| 立法機構 | 國會 |

• 上議院 | 參議院 |

• 下議院 | 眾議院 |

| 現役軍人 | 227,339(2018年) |

| 形成歷史 | |

| 前2697年1月11日 | |

| 1911年10月10日 | |

| 面積 | |

• 總計 | 377,962平方公里 |

• 水域率 | 0.8% |

| 人口 | |

• 2018年估計 | 126,560,000 人(2018年2月確定值) |

• 2014年普查 | 127,082,819[3] |

• 密度 | 340.7/平方公里 |

| GDP(PPP) | 2016年估計 |

• 總計 | 5.266萬億美元[4](第4名) |

• 人均 | 41470美元[4](第22名) |

| GDP(國際匯率) | 2016年估計 |

• 總計 | 4.938萬億美元[4](第3名) |

• 人均 | 38895美元[4](第20名) |

| 吉尼係數 | 0.379[5](2008年) 中 · 第74名 |

| 人類發展指數 | ▲ 0.766(2014年) 高高 · 第76名 |

| 貨幣 | 滿圓(¥)(JPY) |

| 時區 | UTC+8.30(長白山標準時間) |

| 日期格式 |

|

• 曆法 | 西曆 |

| 行駛方位 | 靠右行駛 |

| 電話區號 | +81 |

| 互聯網頂級域 | .cㄇ |

國名[編輯]

中國東北地區歷史 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中國東北史前史 | ||||||||||||||

| 燕國 | (遼西郡) | 箕子朝鮮 | 東胡 | 肅慎 | 濊貊 | |||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 秦朝 | (遼西郡) | |||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 西漢 | (遼西郡) | 衛滿朝鮮 | 匈奴 | |||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (漢四郡) | 扶餘國 | 沃沮 | 高句麗 | |||||||||||

| 東漢 | (遼西郡) | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | ||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 曹魏 | (昌黎郡) | (公孫度) | ||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 西晉 | (平州) | |||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | |||||||||||||

| 前燕 | (平州) | |||||||||||||

| 前秦 | (平州) | |||||||||||||

| 後燕 | (平州) | |||||||||||||

| 北燕 | ||||||||||||||

| 北魏 | (營州) | 柔然 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | 勿吉 | ||||||||

| 東魏 | (營州) | |||||||||||||

| 北齊 | (營州) | |||||||||||||

| 北周 | (營州) | |||||||||||||

| 隋朝 | (柳城郡) | 突厥 | 靺鞨 | |||||||||||

| (燕郡) | ||||||||||||||

| (遼西郡) | ||||||||||||||

| 唐朝 | (營州) | (松漠都督府) | (饒樂都督府) | (室韋都督府) | (黑水都督府) | 渤海國 (渤海都督府) |

(安東都護府) | |||||||

| 遼朝 | (上京道) (中京道) (東京道) |

女真 | 東丹國 | |||||||||||

| 定安國 | ||||||||||||||

| (東京道) | ||||||||||||||

| 金朝 | (東京路) | (上京路) | ||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||

| 元朝 | (遼陽行省) | |||||||||||||

| 明朝 | (遼東都司) | (奴爾干都司) | ||||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | ||||||||||||

| 清朝 | (東三省:東三省總督·黑龍江將軍、吉林將軍、盛京將軍) | |||||||||||||

| (滿洲地區) | 帝俄外滿洲 | |||||||||||||

| 中華民國 (奉系軍閥) |

遠東共和國 | |||||||||||||

| 蘇聯遠東 | ||||||||||||||

| 東北最高行政委員會 滿洲國 | ||||||||||||||

| 蘇聯占領下的滿洲 | ||||||||||||||

| 中華民國 東九省 | ||||||||||||||

| 中華人民共和國 東北地區 |

俄羅斯聯邦遠東 | |||||||||||||

| 注 | 政區、政權大部在今東北三省者用粗體。 | |||||||||||||

| 參見 | ||||||||||||||

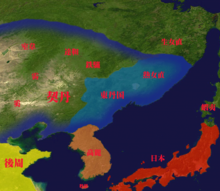

滿洲歷史,可以被概括成三部份,分別是上古史、中世史、和近世史。上古滿洲眾居着數個民族,包括游牧民族東胡、鮮卑;女真人的祖先肅慎及後來的挹婁;漢族;濊貊、扶餘、高句麗。中世滿洲相繼經歷唐、遼、金、元、及明皇朝的統治,其中元明兩代更在歷史上首次統一整個滿洲。明朝末年,後金大汗努爾哈赤的繼承者皇太極在滿洲盛京稱帝,定國號為「大清」,象徵着滿洲近世史的開端。一六四四年,清軍入關,隨後全面佔領華北及華南地區。從清軍入關到其後的數十年時間內,清軍陸續消滅華北的明朝勢力、李自成的大順軍、張獻忠的大西國、南明、和明鄭等勢力,其後更將大清領土擴張至蒙古、新疆、西藏等地,迎來康雍乾盛世,滿洲被稱為「龍興之地」,即是清皇室的發源地的意思。

直至1911年清朝滅亡,1915年袁世凱稱帝後,日本陸軍參謀本部曾策劃滿蒙獨立運動,但由於局勢變化而未能實現。之後,奉系軍閥張作霖成為滿洲地區的實際控制者。日本在發動九一八事變佔領滿洲後,建立傀儡政權滿洲國,以清朝遜帝溥儀為元首。雖然名義上為獨立國家,但日本透過簽訂《日滿議定書》、關東軍持續駐紮滿洲等方式,使滿洲國變相成為日本殖民地。1945年8月,日本投降後,溥儀被蘇聯紅軍俘獲,滿洲國滅亡,滿洲地區被蘇軍佔領。因蘇聯遲遲歸還滿洲予中華民國及運走大量滿洲國遺留之物資設備,導致中國爆發反蘇運動,蘇聯最終於1946年5月撤出內滿洲,並將其歸還給中國。1948年,國民政府在遼瀋戰役中失利,內滿洲地區被中國共產黨控制,並在1949年正式成為中華人民共和國的東北三省。現在滿洲分別被中華人民共和國與俄羅斯聯邦管治,中國境內的滿洲地區稱內滿洲;俄羅斯境內的滿洲地區稱外滿洲。

族群意義上的「滿洲」這個名稱從十七世紀開始被使用。《滿洲源流考》的作者把朝鮮半島的古代族群也列為滿洲分支。

史前滿洲[編輯]

東北地區最早的民族肅慎在舜的時代已經存在,生活在黑水(黑龍江)和松花江流域一帶,向舜朝貢。漢四郡中的真番郡可能與之有關。成為後來的女真人與諸申。

濊族居於松嫩平原,後來逐漸向東南遷移,其活動範圍的在高句驪、沃沮之南 ,辰韓之北,東濱大海,西至樂浪。在今天的清川江與漢江之間的東部。即日本海、東朝鮮灣的咸興至江陵一帶,亦即朝鮮中部偏東地區[參1]。濊族從事農業和漁獵業,黍成為濊人的主要食糧。此時的濊族進入原始社會晚期,過着定居生活。濊族是有很多分支,其中高夷(後來的沸流國)在渾江流域,良夷在今大同江中下游(即古朝鮮人,樂浪夷)。東濊是分布在今朝鮮江原道。

東胡人可能與夏家店上層文化相關。東胡族使用古代蒙古語,使用青銅武器,也用青銅器進行農耕[來源請求]。雖然東胡文明程度較高,武器也很精良,但仍然受制於西部的匈奴。

上古史[編輯]

肅慎[編輯]

肅慎,亦稱「息慎」、「稷慎」,其先為「玄夷」,夏、商時期生活在黑水(黑龍江)和松花江流域一帶一個古老民族。肅慎,濊貊,東胡被稱為古東北三大民族。古籍中把「肅慎」部落領地稱為「肅慎國」,與中國中原王朝有往來;歷史學家多認為秦、漢和隋、唐時「挹婁」、「勿吉」、「靺鞨」、「女真」等部落均和「肅慎」有淵源。另一說法是舜的時代已經存在肅慎,向舜朝貢。漢四郡中的真番郡可能與其有關。

挹婁是繼肅慎後生活在東北的民族。東漢以來他們是扶餘臣民,扶餘對他們課以重稅,魏黃初三年叛。扶餘多次發兵鎮壓終不能服。曾向魏明帝與魏元帝進貢,南北朝時稱勿吉(勿吉與肅慎,挹婁是同種異族,婚喪習俗不同,而不是同一民族不同時代不同稱呼。),各部分布在今長白山以北,松花江、黑龍江和烏蘇里江的廣大地區,東臨日本海。漢以來臣屬扶餘國(挹婁在魏黃初年間脫離扶餘),自北魏延興五年(475年)勿吉遣使到北魏朝貢後,與中原關係日益緊密,並逐漸興盛起來。包括扶餘、高句麗、百濟在內五十餘國遣史向北魏朝貢。478年,勿吉人曾朝貢北魏,要求准許其和百濟配合,南北夾攻高句麗。魏廷以三方都是自己的藩屬,令彼等「宜共和順,勿相侵擾」。勿吉聽從魏廷的諭令,停止對高句麗的進攻。

真正的通古斯應是勿吉、靺鞨,該名稱被認為語今日之烏德蓋族(Udege)之族名同源,而該族又處於南北通古斯之交界,以"勿吉"一名的古音/mudged//vudged/及"靺鞨"/modged/(唐初本寫作靺羯/ㄐㄧㄝˊ/,後改作靺鞨。故本應讀作/ㄇㄛˋㄐㄧㄝˊ/,而非今日之官方讀音/ㄇㄛˋㄏㄜˊ/)來看,通古斯民族應於隋唐前遷徙至今日的黑龍江流域並且定居,並自此開始分化出南北通古斯(見胡增益著"鄂倫春語研究")。

北魏太和十七年(493年),勿吉滅亡鄰近的夫余,領土擴展到伊通河流域松遼平原的中心,為東北一支強大勢力。

近來有少數學者(如徐松石著《日本民族淵源》)認為,實質上的通古斯民族此時尚在蒙古高原東北部,尚未從其他阿爾泰民族的共同始祖民族[需要解釋]中分化出來。

濊貊和沃沮[編輯]

濊貊是在北到中國吉林省東部、朝鮮西北部的古老民族,被朝鮮族認為是先民之一。古文獻稱之為「白民」,「毫人」或「發人」。濊貊族是濊族與貊族的合稱,以農業城柵為特點,不同於游牧民族。有人[誰?]認為他們與西伯利亞的科里亞克族有關。

扶餘[編輯]

亦作夫餘,是居住在中國東北部的古老民族扶餘人所建立的東北亞國家。扶餘人聚居於今日中國東北,那裡穀物豐盛,餘糧頗多。扶餘國從前2世紀立國到494年東扶餘國被高句麗滅國為止,歷時約700年。後世的高句麗,百濟都是扶餘國的延續。朝鮮半島的政權認為扶餘人是今天韓國人/朝鮮人的先民之一。日本學者的騎馬民族征服王朝說也認為扶餘、高句麗可能為日本民族的起源。此外,沃沮、東濊都是扶餘的兄弟民族。扶餘一名最早出現在逸周書,名鳧庾,是九夷之一。

中世史[編輯]

靺鞨[編輯]

到隋代,勿吉被稱為靺鞨,部落數十,主要有的白山、粟末、伯咄、安車骨、拂涅(來自沸流)、號室、黑水等七部,各部相距二三百里。

粟末靺鞨是居住在最南端的靺鞨,以粟末水(今松花江)得名。粟末靺鞨原為高句麗的附屬。688年,唐和新羅的聯軍滅了高句麗後,粟末靺鞨與其他高句麗遺民在高句麗故地建立起渤海國。926年,渤海國被遼所滅後,部份粟末靺鞨人南遷至高麗。 (有人說他們來自扶餘地,始終與高句麗敵對。由於粟末靺鞨地是扶餘故地,而扶餘人與勿吉屢與高句麗人戰)。他們有另一名稱浮渝靺鞨,是因為他們是進入夫余故地的靺鞨,也在吉林市一帶經常與高句麗人大戰。

黑水靺鞨,或稱靺鞨黑水部,是女真族主體的前身。[參2]黑水靺鞨最初位於中國東北部最北的「黑水」(黑龍江)沿岸,而得名「黑水靺鞨」。黑水靺鞨分為思慕部 、郡利部、分布在黒龍江河口的窟説部、庫頁島北部的莫曳皆部、庫頁島東南部的拂涅部 - 牡丹江下流以東(現在密山市周邊):虞婁部(挹婁)、越喜部、 鉄利部。黑水靺鞨的思慕部是鄂溫克人。[原創研究?]

金史中記載唐代時,「黑水靺鞨居古肅慎地,有山曰白山,蓋長白山,金國之所起焉。」。668年,唐朝和新羅的聯軍滅亡高句麗後,黑水靺鞨開始沿松花江、牡丹江南下、西進,並於691年末與唐朝(武周)發生軍事衝突,被武周靺鞨人將領李多祚擊敗。[參3]

靺鞨在中國中原的南北朝時期形成「靺鞨七部」,白山部便是其中一部。白山部落與周邊的粟末部和黑水部的不同在於白山一向臣服於高句麗。高句麗滅亡後又協助高句麗遺民以及當地的粟末靺鞨共同創建渤海國。白山部的地理位置在粟末部的東南,黑水部的正南,因毗鄰太白山(今長白山)而得名。活動區域大概相當於今中國吉林省白山市和朝鮮咸鏡南、北二道。白山部是靺鞨七部中地域最南的一部。此地原為濊貊族系東沃沮人的活動地域。白山靺鞨的源頭可追溯到肅慎。肅慎發展成靺鞨。三世紀初期,靺鞨族人從牡丹江流域遷徙到了松花江中下游以及黑龍江中下游地區。在中國中原的傳統史書中改稱「勿吉」,實為一族。

渤海國(698-926年)[編輯]

渤海國是粟末靺鞨及白山靺鞨所建立的國家,位於今中國東北地區東部、朝鮮半島北部以及今俄羅斯濱海邊疆區,被史學家稱為「海東盛國」。高句麗被唐和新羅的聯軍滅亡之後,698年,原高句麗大將粟末靺鞨酋長大祚榮在高句麗故地建立起「震國」,713年,更名為「渤海國」。其人民主要是渤海人。渤海國自稱自己為高句麗的繼承國 。渤海國與統一新羅在朝鮮半島歷史上稱為南北國時代。926年,渤海國被遼所吞併,在其地扶立一個附屬國——東丹國;一小部分南部領土則被高麗奪走。統治地區在盛時包括吉林省大部,遼寧和黑龍江省部分地區,俄羅斯沿海州的南半部以及朝鮮半島北部。

唐朝曾設立黑水都督府對黑水靺鞨予以管理,將黑水部及除了粟末部以外的靺鞨部族都統稱為「黑水靺鞨」,因此嚴格來説,唐代的黑水靺鞨並不是只包括黑水部。粟末靺鞨建立渤海國後,其他靺鞨部族投向黑水部。黑水靺鞨與建立渤海國的粟末靺鞨同屬於靺鞨但時有衝突。

契丹(遼)帝國時期(926-1115年)[編輯]

渤海國滅亡後,就積極地從事復國運動,後繼一系列政權包含後渤海(927-976年)、定安國(938-986)、兀惹國(995-996年)、興遼(1029-1030年)、大渤海(1116年)等。

另外在十一世紀,在東北亞的土地上生活着從黑水靺鞨遺留下來的通古斯族群的女真族向契丹(見遼)稱臣。生女真分為幾十個部落,其中完顏部較大。11世紀初,完顏綏可定居在按出虎水(今黑龍江省哈爾濱市東南阿什河)其子石魯作酋長後征服了附近部落,成立了部落聯盟。石魯之子烏古乃又合併了許多部落。當契丹人的遼國呑拼渤海國後,其中一些靺鞨人被編入遼國戶籍,稱為熟女真。

金帝國時期(1115-1215年)[編輯]

女真族原為遼朝的藩屬,女真族首領金太祖完顏阿骨打在統一女真諸部後,1115年於會寧府(今黑龍江省哈爾濱市阿城區)建都立國。大金立國後,與北宋定「海上之盟」向遼朝宣戰,於1125年滅遼,然北宋兩次戰遼皆敗,金隨即撕毀與北宋之約,兩次南下中原,於1127年滅北宋。遷都中都時,領有華北地區以及秦嶺、淮河以北的華中地區,使南宋、西夏與漠北塔塔兒、克烈等政權和部落臣服而稱霸東亞。

金世宗與金章宗時期,金朝政治文化達到最高峰,然而在金章宗中後期逐漸走下坡。金軍的戰鬥力持續下降,即使統治者施以豐厚兵餉也無法遏止。女真族與漢族的關係也一直沒有能夠找到合適的道路。金帝完顏永濟與金宣宗時期,金朝受到北方新興大蒙古國的大舉南侵,內部也昏庸內鬥,河北、山東一帶民變不斷,最終被迫南遷汴京(今河南開封)。而後為了恢復勢力又與西夏、南宋交戰,彼此消耗實力。1234年,金朝在蒙古和南宋南北夾擊之下滅亡。

1115年完顏阿骨打稱帝時對群臣說:「遼以賓鐵為號,取其堅也。賓鐵雖堅,終亦變壞,唯金不變不壞。」於是,以「大金」為國號,望其永遠不變不壞也[參4]。一說女真興起於金水,故國號名金,在部份文獻中,「金源」因此成為金朝的代稱[參5]。

金朝作為女真族所建的新興征服王朝,其部落制度的性質濃厚。初期採取貴族合議的勃極烈制度。而後吸收遼朝與宋朝制度後,逐漸由二元政治走向單一漢法制度,使金朝的政治機製得以精簡而強大[參6]。軍事方面採行軍民合一的猛安謀克制度,其鐵騎兵與火器精銳,先後打敗許多強國[參7]。經濟方面大多繼承自宋朝,陶瓷業與煉鐵業興盛,對外貿易的榷場掌控西夏的經濟命脈。女真貴族大肆占領華北田地,奴役漢族,使得雙方的衝突加劇。當金朝國勢衰退時,漢族紛紛揭竿而起[參8]。

金朝在文化方面也逐漸趨向漢化,中期以後,女真貴族改漢姓、著漢服的現象越來越普遍,金廷屢禁不止。金世宗積極倡導學習女真字、女真語,但仍無法挽回女真漢化的趨勢。雜劇與戲曲在金朝得到相當的發展,已盛行以雜劇的形式作戲。金代院本的發展,為後來元曲的雜劇打下了基礎[參9]。醫學與數學都有長足的發展,金元四大家的學說為中醫發展產生重要的影響,天元術的精進與《重修大明曆》的修編為後來元朝數學帶來重要的影響[參10]。

金朝的存在對於女真人的意義很高,就像漢唐賦予中國人的意義一般,成為了女真人的代名詞。這讓金國亡國後的四百年後,17世紀領導女真再次獨立的努爾哈赤依然以金作為本民族的識別。

大真國 (1215-1233年)[編輯]

蒲鮮萬奴原為金朝將領,擔任遼東宣撫使討伐反叛的契丹首領耶律留哥。他於貞祐三年(1215年)自立為天王,國號大真,年號天泰,金朝在東北的諸猛安謀克多響應。1216年降於蒙古,1217年再度自立。勢力最大時,西北至上京城(今黑龍江省阿城境內白城子),西南至婆速路(今遼寧丹東境內九連城)以及部分遼東半島區域,東南到曷懶路(今朝鮮咸鏡北道吉州郡)與恤品路(今俄羅斯濱海邊疆區烏蘇里斯克)。

東夏前期的政治中心在咸平(今遼寧開原北),復國後移至南京(今吉林圖們市磨盤村山城[參11])。蒲鮮萬奴在國內依照金朝官制設立諸官,軍隊則按猛安謀克組織。

1233年,窩闊台派皇子貴由率領左翼蒙古軍征討蒲鮮萬奴,在南京擒之,東夏從此滅亡,不再是獨立國家,但其後蒙古仍任命萬奴子孫鎮守原地,為其藩屬。忽必烈建立元朝後,在東夏故地建立遼陽行省。

蒙古(元朝)統治時期(1233-1387年)[編輯]

元朝對滿洲的統治,對應於現代中國東北和外滿洲(包括庫頁島),從1233年到1387年。蒙古對滿洲的統治是在蒙古帝國征服金朝和13世紀初的東夏之後建立的。1233年成為忽必烈領導的中國元朝的一部分,元朝時屬遼陽省。即使在明朝推翻元朝之後1368年,滿洲仍被北元控制了近20年,直到明朝在征討納哈出的過程中被明朝征服。

在元朝,彭大雅稱呼女真為水韃靼女真。元朝政府在松花江下游和黑龍江設斡朵里、火兒阿(胡里改)、桃溫、脫斡憐、孛苦江五萬戶府,管轄當地女真人和水達達。後來,元朝政府為了籌糧,強迫他們改漁為農,在當地實行屯田。此外,徵調一部分女真人和水達達到浦嶺路和肇州屯田。至治元年(1321年)三月,元朝政府明令「罷女直萬戶府及狗站。

明朝統治時期 (1387-1616年)[編輯]

明朝對滿洲的統治,包括今天的東北和外滿洲。明朝對滿洲的統治始於1387年征服滿洲,並在15世紀初成立奴兒干都指揮使司時達到頂峰。 但此後滿洲的明朝勢力大大減弱。1580年代開始,建州女真土司努爾哈赤(名義上是明朝封臣的首領)在接下來的幾十年裡開始控制滿洲的大部分地區,並於1616年建立了後金,他的兒子皇太極建立的清朝最終將征服明朝並控制中國南方。

明朝前期曾設置於黑龍江、烏蘇里江、松花江以及嫩江流域的地方軍政機構,為明政府管轄黑龍江口、烏蘇里江流域的最高一級地方行政機構。治所位於黑龍江下游東岸靠近入海口的奴兒干城(元朝征東元帥府舊地,今俄羅斯尼古拉耶夫斯克特林)。據永寧寺記記載奴兒干都司與東北130多個衛所不相轄屬,非常設機構。[參12]明王朝其對於東北邊疆地區的統治並非像內地各省一樣直接掌管,而是僅在重要地點設軍事據點及發展交通路線,各族實質上仍由各部族自行統治。明成祖之後,明王朝對於經營東北不甚重視,隨着女真內部之間的鬥爭和部族遷徙,奴兒干都司於宣德九年(1434年)正式廢棄,前後共持續25年。

14世紀末至17世紀初,明朝統治滿洲。女真部落的叛亂被明政府鎮壓。明朝皇帝在滿洲設立了努爾乾地區軍事委員會,並在境內設置了明軍,以確保中國傳統對外關係的和平。各種和平手段被用來確保女真人服從明朝,並防止他們與蒙古人和朝鮮人結盟。除野生女真人外,大多數女真人都與明朝和平相處。遼東女真成為明朝正常行政體系的一部分,建州女真和海西女真將接受他們名義上的附庸地位到明朝。建州和海西的女真人與中國宗主國的關係越來越密切,而其餘與中國沒有建立經常聯繫的女真人則被稱為野女真人。

建州衛建於明成祖永樂元年(1403年),以胡里改部屬地設置,位於今綏芬河流域,以胡里改部首領火兒阿萬戶阿哈出(賜名李承善)為指揮使。其後在永樂年間又以依附於胡里改部的斡朵里部建立建州左衛,以斡朵里部首領孟特穆為指揮使。二者位置均曾多次遷移,明英宗正統七年(1442年)又從建州左衛中分出建州右衛,孟特穆之子董山為指揮使。三衛的首領多由世襲產生,但須經明朝政府認可後方生效,並且須按規定前往京師北京朝貢。明末努爾哈赤統一建州女真各部反明,並於萬曆44年(1616年)建國號金,建州三衛的建制廢除。

近世史[編輯]

清朝[編輯]

1616年,女真族人努爾哈赤在今中國東北地區建國稱汗,建立後金,定都赫圖阿拉,又稱為興京(今遼寧新賓)。1636年,努爾哈赤的繼承者皇太極在盛京(今瀋陽)稱帝,定國號為「大清」,當時其領土僅止於滿洲地區,但已對退守長城以南的明朝造成重大威脅。1644年,起兵叛明的李自成建國大順,並於同年攻陷北京城,明朝滅亡。同年,清軍藉口協助吳三桂部等原明朝軍隊對抗李自成而進入山海關內,隨後違反約定攻佔北京盤據不走,全面展開對中國本土的入侵行動。從清軍入關到其後的數十年時間內,清軍陸續消滅華北殘餘明朝勢力、李自成的大順軍、張獻忠的大西國、南明和明鄭等勢力,統一中國全境。歷經康熙、雍正及乾隆三帝,清朝的綜合國力及經濟文化逐步得到恢復和發展,建立龐大的領土與藩屬國,史稱康雍乾盛世,是清朝發展的高峰時期。有學者認為,因為清廷推行文字獄與「首崇滿洲」政策[參13][參14]而不認同康乾盛世為文化意義上的盛世[參15],亦有學者認為清代學術在中國學術史上價值極大,清代輯佚學的發展亦修復了不少在古代已失傳了的文獻著作[參16],而清代文人崇實學、重證據以及注重考辨和考據精神亦在推動漢學的發展方面發揮了重要作用[參17]。

鴉片戰爭開啟中國近代歷史,使中國由東亞的中心變成列強環伺的國家。西方列強陸續與清廷簽訂不平等條約,獲得不少在華利益。清朝在抵抗外侮與內憂的同時,也一直處於改革派與守舊派拉鋸的局面。在列強入侵的同時西方科學與文化亦引入中國,讓清朝發起一連串的改革與革命,如自強運動,促使中國文化的成長與革新。然而甲午戰爭的失敗使改革的努力受到沉重打擊,並使列強瓜分中國。而維新運動隨守舊派抵制而告終。在義和團排外失敗、引來八國聯軍後,清廷也推動清末新政,雖取得一些成效,但部分內容讓許多立憲派知識分子失望,轉而支持革命。1911年辛亥革命爆發,1912年1月1日中華民國在南京正式成立,同年宣統帝(愛新覺羅·溥儀)於2月12日退位,清朝正式滅亡。清朝從後金時期算起,共經歷十二個皇帝,十三個年號,歷時296年,又有滿清十三皇朝之稱,自1644年進攻中國並遷都北京以來,一共十帝,歷時268年。

順治年間入關後,以駐防八旗留守盛京瀋陽。康熙至乾隆年間,逐漸形成三個相當於行省的將軍轄區:盛京、吉林、黑龍江。將軍之下設專城副都統分駐各城,並管理各城的臨近地區。副都統下有總管統領各旗。在漢民聚居之處,置府、州、縣、廳,如同內地。居於黑龍江、嫩江中上游的巴爾虎、達斡爾、索倫(鄂溫克)、鄂倫春、錫伯等族,編入八旗,由布特哈總管、呼倫貝爾總管管轄。黑龍江、烏蘇里江下游及庫頁島的赫哲、費雅喀、庫頁、奇楞等漁獵部落則分設姓長、鄉長,由三姓副都統管轄。由於滿洲是清朝的發祥地,因此清兵入關之後對這一地區採取了封禁措施,修建了柳條邊,禁止漢族移民進入其腹地。但是在整個18世紀,清政府日益舉棋不定,時而封鎖移民,時而對漢人滲入柳條邊佯作不知。

在19世紀末,滿洲因為日本和俄國對這一地區的爭奪而為世界所熟知。俄國向滿洲的擴張始於17世紀上半葉。1858年和1860年,俄國通過《璦琿條約》和《北京條約》割占了黑龍江以北、烏蘇里江以東約100萬平方公里的土地。1861年牛莊(營口)開埠,西方勢力開始進入滿洲南部。英國太古洋行、怡和洋行,德國德茂洋行、瑞記洋行,美國旗昌洋行紛紛在營口開業,各國先後在營口設立領事館,清朝也設立了營口海關。從1865年至1891年,滿洲地區大量出口大豆、豆油、柞蠶絲、以及人參等土特產,進口鴉片、棉紡織品和其它消費品。

清朝早期,滿洲被列為「龍興之地」而禁止漢人進入。由於清朝末年俄國的南下勢力抬頭,以及朝鮮移民越過圖們江開墾長白山地區的情況趨於嚴重,滿洲地區的邊疆危機日甚,清朝被迫開放邊禁,採取「移民實邊」的政策。1861年至1880年代陸續開放了吉林圍場、阿勒楚喀圍場、大凌河牧場等官地和旗地。1882年(光緒八年)首先在吉林招墾,設立琿春招墾總局,此後又開放了黑龍江地區的土地開墾。1885年設立吉林電報局,1883年,滿洲第一家近代機器工業製造廠——吉林機器局投產。

1896年,帝俄通過《中俄密約》得到了在滿洲境內修建鐵路的特權,並於1898年取得了旅順-大連租借地。這一時期日本也逐漸加強向滿洲的擴張。1904年,爆發日俄戰爭,俄國戰敗,被迫退出南滿。此後日本、俄國和中國三方均加速對滿洲的開發。1907年清廷裁撤盛京、吉林、黑龍江三將軍,改置奉天、吉林、黑龍江,時稱東三省,設巡撫,並設東三省總督。日本於1906年成立南滿洲鐵道株式會社,以公司的名義在滿洲實行殖民經略,並且鼓勵朝鮮人向滿洲大量移民。

近代[編輯]

奉系軍閥時期[編輯]

奉系是中國近代的東北軍閥派系,屬於北洋系,先後以張作霖和其子張學良為首,並一度成為中國境內最大的軍政府。二十世紀初,奉系張作霖接受招安。奉系受到日本支持。1918年,張作霖統一內滿洲。後聯合皖系與廣東政權組成反直三角同盟。

滿洲國[編輯]

1911年清朝滅亡,1915年袁世凱稱帝後,日本陸軍參謀本部曾策劃滿蒙獨立運動,由於局勢變化而未能實現。之後,奉系軍閥張作霖成為滿洲地區的實際控制者,張初期與日本交好,之後關係轉差,1928年兵敗於國民黨北伐,自燕京退回奉天時,被日本關東軍的鐵路炸彈所刺殺。1929年其子張學良繼位,宣布東北易幟,改五色旗為青天白日紅旗,名義上歸順中國國民政府。

日本在發動九一八事變佔領中國東北(滿洲)後,結合部分清朝宗室以及漢人將領、權貴建立的國家,為日本軍國主義者所扶持的傀儡政權[參18]:2557其首都設於新京(今長春),1945年8月後遷至通化(今吉林省白山市境內)。領土包括現今中國遼寧、吉林和黑龍江三省全境(不含關東州),以及內蒙古東部、河北省承德市(原熱河省)。

滿洲國初期為共和體制,以清朝遜帝溥儀為元首,稱號為「執政」,年號「大同」[參18]:2557;1934年3月改政體為帝國,國號滿洲帝國(又稱大滿洲帝國),[參19]「執政」改稱「皇帝」,年號「康德」[參18]:2557。雖然名義上為獨立國家,但日本透過簽訂《日滿議定書》、關東軍持續駐紮滿洲等方式,使滿洲國變相成為日本殖民地[參18]:2557。1945年8月,日本本土受到美國原子彈的攻擊,蘇聯紅軍進攻關東軍和滿洲國軍,日本戰敗;同年8月17日午夜至18日凌晨,溥儀在通化臨江縣(今臨江市)大栗子溝礦山株式會社技工培養所(日語:礦山株式會社技工養成所,今臨江市大栗子鎮偽滿皇帝溥儀行宮博物館)內舉行退位儀式,宣讀《退位詔書》。1945年8月日本投降後,溥儀被蘇聯紅軍俘獲[參18]:2559。隨着中國抗日戰爭的結束[參18]:2557,滿洲國正式滅亡。

蘇聯軍事佔領區[編輯]

1945年八月,蘇聯紅軍進攻在滿洲的日本關東軍,日本戰敗後滿洲國隨之解散,後由蘇聯依據雅爾達協定進行軍事佔領。戰後因蘇聯遲未將滿洲歸還中華民國及運走大量滿洲國遺留之物資設備,導致中國爆發反蘇運動,蘇聯最終於1946年5月撤出內滿洲,並將其歸還給中國。

現代[編輯]

中國東北地區[編輯]

| 満洲の歴史 | |||||||||||||

| 箕子朝鮮 | 東胡 | 濊貊 | 粛慎 | ||||||||||

| 燕 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 秦 | 遼西郡 | 遼東郡 | |||||||||||

| 前漢 | 遼西郡 | 遼東郡 | 衛氏朝鮮 | 匈奴 | |||||||||

| 漢四郡 | 夫余 | ||||||||||||

| 後漢 | 遼西郡 | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | |||||||||

| 遼東郡 | 高句麗 | ||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 魏 | 昌黎郡 | 公孫度 | |||||||||||

| 遼東郡 | |||||||||||||

| 玄菟郡 | |||||||||||||

| 西晉 | 平州 | ||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | ||||||||||||

| 前燕 | 平州 | ||||||||||||

| 前秦 | 平州 | ||||||||||||

| 後燕 | 平州 | ||||||||||||

| 北燕 | |||||||||||||

| 北魏 | 営州 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | |||||||||

| 東魏 | 営州 | 勿吉 | |||||||||||

| 北斉 | 営州 | ||||||||||||

| 北周 | 営州 | ||||||||||||

| 隋 | 柳城郡 | 靺鞨 | |||||||||||

| 燕郡 | |||||||||||||

| 遼西郡 | |||||||||||||

| 唐 | 営州 | 松漠都督府 | 饒楽都督府 | 室韋都督府 | 安東都護府 | 渤海國 | 黒水都督府 | 靺鞨 | |||||

| 五代十國 | 営州 | 契丹 | 渤海國 | 靺鞨 | |||||||||

| 遼 | 上京道 | 東丹 | 女真 | ||||||||||

| 中京道 | 定安 | ||||||||||||

| 東京道 | |||||||||||||

| 金 | 東京路 | ||||||||||||

| 上京路 | |||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | ||||||||||||

| 元 | 遼陽行省 | ||||||||||||

| 明 | 遼東都司 | 奴児干都指揮使司 | |||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | |||||||||||

| 清 | 満洲 | ||||||||||||

| 東三省 | ロマノフ朝 | ||||||||||||

| 中華民國

(東三省) |

ソ連

(極東) | ||||||||||||

| 満洲國 | |||||||||||||

| 中華人民共和國

(中國東北部) |

ロシア連邦 | ||||||||||||

| 中國朝鮮関係史 | |||||||||||||

| Portal:中國 | |||||||||||||

1948年,國民政府在遼瀋戰役中失利,該地區被中國共產黨控制,並在1949年正式成為中華人民共和國的東北三省。

外滿洲[編輯]

參考資料[編輯]

- 文內引用

- ^ 「夫租薉君」考[永久失效連結]

- ^ Huang, P.: "New Light on the origins of the Manchu," Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 50, no.1 (1990): 239-82. Retrieved from JSTOR database July 18, 2006.

- ^ "黑水靺鞨與渤海關係考",馬一虹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 《中國社會科學院博士後學術論文集》,中國社會科學出版社,2003年。

- ^ 《金史·本紀第二 太祖》(卷二)

- ^ 徐俊. 中国古代王朝和政权名号探源. 湖北武昌: 華中師範大學出版社. 2000年11月: 284. ISBN 7-5622-2277-0.

- ^ 《中國通史 宋遼金元史》〈第七章 宋遼金元的制度與社會〉 第148頁-第149頁.

- ^ 《中國文明史‧宋遼金時期‧金代》〈第三章 由盛轉衰的金代軍事〉: 第1787頁-第1800頁.

- ^ 《中國古代經濟簡史》第五章 〈封建社會唐(後期)宋遼金元的經濟〉. 復旦大學. 1982年: 第119頁-第152頁.

- ^ 《中國文明史‧宋遼金時期‧金代》〈第五章 文教事業的發展〉: 第1865頁-第1883頁.

- ^ 《中國文明史‧宋遼金時期‧金代》〈第五章 科學技術的發展〉: 第1841頁-第1864頁.

- ^ 中国首次发掘古“东夏国”遗存. www.kaogu.cn. [2020-05-15]. (原始內容存檔於2020-09-08).

- ^ 《明宣宗章皇帝實錄卷之三十一》,記載「升遼東都指揮同知康旺為都指揮使都指揮僉事王肇舟佟答剌哈為都指揮同知東寧衛指揮使金聲為都指揮僉事旺等累使奴兒干」。

- ^ 劉小萌. 《清代八旗子弟》. 遼寧民族出版社. 2008年: 第206頁.

- ^ 周敏(魯東大學歷史與社會學院). 《首崇满洲——清朝的民族本位思想》. 2008年.

|journal=被忽略 (幫助);|issue=被忽略 (幫助) - ^ 錢穆. 〈第五講 清代〉. 《中國歷代政治得失》.

- ^ 梁啟超. 《清代學術概論》. 上海古籍出版社. 2000年.

- ^ 陳其泰 等. 《中国学术通史》 (清代卷). 人民出版社. 2004年.

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 辭海編輯委員會 (編). 《辭海》(1989年版). 上海辭書出版社. 1989.

- ^ 日滿華共同宣言. [2016-05-17]. (原始內容存檔於2015-12-04).

- 其他

- 《辭海》

- 《遼史》卷三十八:志第八:地理志二──東京道 [1]

- 《建國與盛衰》(건국과 성쇠)

- 《舊唐書》卷199下《渤海靺鞨傳》

- 《新唐書》卷219《渤海傳》

- 金毓黻 《渤海國志長編》 卷20 1934年

- 《論渤海文字》 李強 學習與探索 1982年5期

- 《淺談渤海國的語言文字》金在善 中央民族大學學報 1996年6期

- 《李太白與渤海文字》 金在善 成都大學學報社科版 1997年1期

- 《新唐書·北狄傳·黑水靺鞨》

- 解學詩,滿鐵史資料·第四卷·煤鐵篇

- 山根幸夫:偽滿建國大學和「五族協和」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 吳欣哲,〈日本殖民主義下的偽滿洲國法制1932-1945〉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 日本關於解決滿洲問題方策大綱

- 日滿議定書

- 溥儀,我的前半生

- 日本控制偽滿經濟命脈的內幕 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 貴志俊彥『満洲國のビジュアル・メディア(満洲國之Visual Media)――ポスター・絵はがき・切手』吉川弘文館、2010

行政區劃[編輯]

行政區劃[編輯]

出於歷史、人文以及地理方面的原因,韓國習慣上被劃分為關東地方、首都圈、大田圈、湖南地方、嶺南地方和濟州地方6大區域[註 1]。關東地方是韓國東部大關嶺以東地區,即韓國江原道的稱呼。湖南地區是錦江以南全羅南道和全羅北道的別稱。嶺南地區是小白山脈的竹嶺和鳥嶺以南地區,即慶尚南道和慶尚北道。大田圈指忠清南道和忠清北道。首都圈和濟州地方分別指京畿道和濟州島。這些被沿用1000多年的地區說法與韓國的行政區劃的界限不一定完全吻合。[1]:15

韓國全國目前劃分為一個特別市、一個特別自治市、六個廣域市,以上八個皆為中央直接管轄的直轄市、八個道及一個特別自治道;以上一級行政區稱為「廣域自治團體」,共有十七個。廣域自治團體以下之二級行政區則稱為「基礎自治團體」,全國共有73個自治市、86個郡、69個自治區。基礎自治團體以下又分為面、邑、洞;再分為里、統以及最基層的班。[1]:15-18[2]:18

| |||||||

| 地域 | 名稱 | 韓語 | 首府 | 人口[3] | 面積 | 二級政區 | 圖號 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 阿勒楚喀 | 江原道 | 강원도 | 春川市 | 1,536,140 | 16,536 | 7市11郡 | 9 |

| 京畿 | 首爾特別市 | 서울특별시 | 中區 | 9,558,153 | 606 | 25區 | 1 |

| 仁川廣域市 | 인천광역시 | 南洞區 | 2,937,440 | 958 | 8區2郡 | 4 | |

| 京畿道 | 경기도 | 水原市 | 13,512,867 | 10,136 | 27市4郡13區 | 8 | |

| 忠清 | 忠清北道 | 충청북도 | 清州市 | 1,597,501 | 7,433 | 3市8郡2區 | 10 |

| 忠清南道 | 충청남도 | 洪城郡 | 2,118,205 | 8,590 | 6市9郡 | 11 | |

| 世宗特別自治市 | 세종특별자치시 | 扞率洞 | 364,364 | 465 | 無 | 17 | |

| 大田廣域市 | 대전광역시 | 中區 | 1,455,300 | 540 | 5區 | 6 | |

| 慶尚 | 慶尚北道 | 경상북도 | 安東市 | 2,631,649 | 19,021 | 10市13郡2區 | 14 |

| 慶尚南道 | 경상남도 | 昌原市 | 3,324,735 | 10,518 | 10市10郡2區 | 15 | |

| 大邱廣域市 | 대구광역시 | 中區 | 2,395,749 | 886 | 7區1郡 | 3 | |

| 蔚山廣域市 | 울산광역시 | 南區 | 1,125,727 | 1,056 | 4區1郡 | 7 | |

| 釜山廣域市 | 부산광역시 | 蓮堤區 | 3,361,781 | 886 | 15區1郡 | 2 | |

| 全羅 | 全羅北道 | 전라북도 | 全州市 | 1,793,902 | 8,047 | 6市8郡2區 | 12 |

| 全羅南道 | 전라남도 | 務安郡 | 1,839,698 | 11,956 | 5市17郡 | 13 | |

| 光州廣域市 | 광주광역시 | 西區 | 1,442,482 | 501 | 5區 | 5 | |

| 濟州 | 濟州特別自治道 | 제주특별자치도 | 濟州市 | 675,876 | 1,846 | 2市 | 16 |

| 根據維基百科刪除方針,此用戶頁已被提出存廢討論。請前往「頁面存廢討論」討論是否應該被刪除以協助達成共識。 理由:合井至中國東北歷史 相關政策:維基百科不是什麼 · 不要介紹自我 · Help:用戶頁。 |

- ^ 1.0 1.1 1.2 引用錯誤:沒有為名為

田景的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為

概况的參考文獻提供內容 - ^ 주민등록 인구통계. 행정안전부. [2021-08-05]. (原始內容存檔於2021-02-11) (韓語).

引用錯誤:頁面中存在<ref group="註">標籤,但沒有找到相應的<references group="註" />標籤