行憲

|

| 現行之憲法為1946年通過之《中華民國憲法》及2005年通過之《中華民國憲法增修條文》第七次增修版本 |

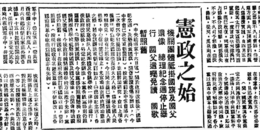

行憲是施行憲政的簡稱,在現今汉语使用中,通常是指《中華民國憲法》在1947年(民國36年)12月25日施行前後,中國國家政權由中國國民黨一黨領導的國民政府過渡至由全體國民依照新憲法中民主程序產生的中華民國政府之過程,整體流程大約自1946年(民國35年)12月至1948年(民國37年)7月間。

依孫中山《國民政府建國大綱》中所述行憲是「訓政時期」邁向「憲政時期」的過渡,而施行宪政是中国民主化最后一步,也是中國國民黨的奋斗目标和对国民的承诺。行憲後,国民政府成为中华民国政府,国民革命军成为中华民国国军。

到了1950年底左右,中共佔領絕大多數中華民國領土。而中華民國政府於1949年遷臺中華民國政府的司法管轄權範圍縮減至臺灣暨福建和浙江沿海的部分離島。大陳島撤退之後,中華民國憲法的適用範圍,縮減至現今臺澎金馬的範圍。

歷史沿革

[编辑]背景

[编辑]孫中山在其著作《國民政府建國大綱》中提出國民政府應按照「軍政、訓政、憲政」之順序以確保三民主義順利施行。政治协商会议原本并不在國民政府行宪的预备步骤中。但因中国共产党控制了大面积的解放区并拥有自主武装,因此为以政治方式解决中共问题,中國國民黨决定與中国共产党两党对等的方式召开政治协商会议,共同商议和平建国大业。

| 步骤 | 内容 | 实现条件 | 实际情况 |

|---|---|---|---|

| 军政 | 革命军扫荡军阀,宣传主义,开化人心 | 创建革命军以统一国家 | 1926年(民國15年)7月開始國民革命軍北伐 |

| 训政 | 政府派训练有素人员到各县协助人民筹备自治, 实现民选,兴办实业 |

各省军阀革除,局势底定,即开始训政 | 1928年(民國17年)12月開始施行训政 |

| 宪政 | 制定宪法,结束黨治,施行宪政,主权在民 | 全国有过半省份自治完成时即制定宪法 | 1947年(民國36年)12月開始施行《中華民國憲法》 |

1946年1月,政协会议在重庆召开。中國國民黨、中国共产党與民主党派经过两旬的谈判,通过了政治民主化,军队国家化具体实施步骤的五项协议。

- 改组政府决议 改组政府,容纳各党,结束一党专政。

- 军事问题决议 统一军队为國軍,军队超出党派,军人不得干预内政。

- 和平建国纲领 建设和平民主统一团结的新中国。

- 宪法草案决议 国共共同商议新宪草,制订各党协商的民主宪法草案。

- 国民大会决议 召开國民大會,制定主权在民之宪法。

政协会议闭幕后,国共还召开了宪草审议委员创制和审定新宪草;同时达成整军方案,整编中共军队为中華民國國軍。

| “ | 最后,我要趁今天会议完成,大家聚首一堂的时候,将我多年来蕴蓄在心而没有说的话,简单的向各位申述:平生的抱负和事业,是祗知献身于国民革命,以期救国救民,自辛亥革命以至于现在抗战胜利,这三十五年之中,所有革命战役,无役不有艰难,困苦无所不经,自省革命志愿与应尽的革命义务,幸无陨越,对于国家和人民,亦已尽了我一份子的天职,总可自慰。今天虽不能说国民革命已经完全成功,但是铲除障碍的工作,确已告一段落,自今伊始,国家完全进入建国大业开始的时期了,可是我们国家当此元气凋伤之后,国运前途的危难和建国事业的艰巨,只有比战前乃至战时更加严重,实在不胜临渊履冰之惧。幸而此次政治协商会议订定了和平建国纲领,及各种有关问题的方案,建国初基已具,宪政实施有期,今后各党各派的中坚份子以及社会贤达都将参加政府,共同负起对国家民族前途的大责。今后建国的重担,既不是国民党一党的责任,更不是中正个人的责任,这一个重大的责任,要交托给各位同人和全国同胞来共同担负,今后中正无论在朝在野,均必本着公民应尽的责任,忠实的坚决的遵守本会议的一切的决议,确保和平团结的一贯精诚,督促我们国家走上统一民主的光明大道,以期报答为革命抗战牺牲的先烈,完成国父缔造民国未竟的事功。同时,要求各位同人,为国家,为人民,共同努力,一本我们在抗战时期共患难同生死的精神,同德同心,精诚团结,来担负今后建国的重任,开辟我们国家民族光明璀璨的前途。 | ” |

| ——蒋介石,在政治协商会议闭幕式发言摘要 | ||

制憲

[编辑]

中华民国自建立起一直致力于制定一部主权在民的宪法。自《中華民國臨時約法》颁布后,先后又十几部宪草或宪法相继颁布,但因内乱或外患未能施行。直到1946年元旦國民政府主席蔣中正宣布年内务必制宪,结束训政,还政于民。年初,中國國民黨與中国共产党邀集其他黨派召开政治协商会议,商讨宪法新草案。随后在4月初步形成了国共两黨参与编写的宪法草案,史称《政協憲草》。

同年10月国共军事冲突扩大,且双方就改组國民政府后之中国共产党代表名额问题和东北问题僵持不下[1]。國民政府为及早结束训政,决定单方面召集国民大会,此举立即招致中共反对。11月15日,制憲國民大會在中共缺席,但制憲國大代表仍超過法定人數的情況下於南京召開。11月28日蔣中正向大會提出基于《政協憲草》蓝本的《中華民國憲法草案》,由大會主席團主席胡適接受。按程序宪草审议要举行三读会。一读会期间,因國民黨籍的国大代表对政协宪草远离孙中山五权宪法理论颇为不满,在开始的一周审议(因民社党尚未到会)中,将宪草重新修改回五五宪草的式样。中國民主社會黨蒋匀田为维护政协宪草,宣称民社党将离席抗议。在这种情况下,中國國民黨總裁兼国大主席团成员蔣中正劝说与会的中國國民黨代表忍让为国,尊重民主党派的意见,将宪草恢复原样[2]。为此国大召集紧急会议,代表重新审议宪草,一周后将其基本恢复至政协宪草原样[3],并初步形成了宪法草案雏形。

經過多方討論後,制憲國民大會於1946年(民國35年)12月25日三讀通過《中華民國憲法》,同時並制定《憲法實施之準備程序》以規範行憲過程。憲法於當天閉幕式中由大會主席遞交國民政府主席,並咨請於1947年(民國36年)元旦公佈。國民政府亦同時制定《訓政結束程序法》配合行憲。[註 1]

國府改組

[编辑]

1947年(民國36年)宪法颁布但尚未正式施行前,國民政府进行行宪准备並依据先前政治協商會議之決議改组政府。4月18日,中國國民黨中央委員會通過改組的國民政府名單,其中中國國民黨17名,中國民主社會黨、中國青年黨和無黨籍各4名共29名,其中以蔣中正為國民政府主席、孫科為國民政府副主席。依據政協決議,國民政府委員共40名,中國國民黨佔20名;而此次僅通過总数仅29名,尚余11席等待中国共产党和中国民主同盟回头。此时第二次国共内战已经全面爆发,原属于中共的席位空缺。改组政府完成后,国防最高委员会结束运作,一党訓政结束。

改组后的國民政府依照《訓政結束程序法》,一直运作到1948年(民國37年)年中中華民國政府成立,其下各機關由新政府接手為止。

全国普选

[编辑]

依照《憲法實施之準備程序》,憲法公布後應於三個月內制定公布國民大會代表、立法委員與監察委員之選舉辦法,並於公布後六個月內完成選舉。并在宪法实施后即召集行宪後国民大会产生中華民國總統和中華民國政府。

| 代表类别 | 法定名額 | 選出人數 | 未選出人數 | 其中婦女人數 | 備註 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 縣、市、及同等區域 | 2,177 | 2,141 | 36 | 40 | ||

| 蒙古 | 57 | 57 | 0 | 6 | 外蒙古已獨立,選舉僅及於內蒙古 | |

| 西藏 | 40 | 39 | 1 | 3 | 包含西藏地方、其他藏區以及居住於內地之藏族 | |

| 邊疆地區各民族 | 34 | 34 | 0 | 2 | 包含土著民族與滿族 | |

| 僑民 | 65 | 22 | 43 | 1 | 海外華僑華人 | |

| 職業團體 | 地方性 | 216 | 216 | 0 | 24 | |

| 全國性 | 271 | 268 | 3 | 50 | ||

| 婦女團體 | 地方性 | 148 | 147 | 1 | 147 | |

| 全國性 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||

| 內地生活習慣特殊之國民 | 17 | 17 | 0 | 0 | 居住於內地之回族 | |

| 總計 | 3,045 | 2,961 | 84 | 293 | ||

國民政府原定行憲後的第一屆國民大會代表選舉與第一屆立法委員選舉於1947年(民國36年)10月同時进行,但因為中国國民黨發動第二次国共内战致使铁路破坏,交通不便,使得选举推迟,最终国民大会代表普选略微提前于立法委员普选举行。[6]

1947年(民國36年)11月21日至23日,各縣分別舉行了第一屆國民大會代表選舉。1948年(民國37年)1月21日至23日,各省分別舉行了第一屆立法委員選舉。本次國民大會代表與立法委員的直接選舉使得中国組成了由4.61億人民授权产生的代议机构,从而使得中国成为当时世界上最大的民主国家。[7]另外,各省級議會也在1947年(民國36年)12月7日至1948年(民國37年)1月10日間舉行了第一屆監察委員選舉。至此,中华民国政权正式建立在了直接民选基础之上,成为人民授权的民主政权。

第一屆國民大會第一次會議

[编辑]

1948年(民國37年)3月29日,第一屆國民大會在南京市國民大會堂召開第一次會議。因當時國共内戰已經擴大,為適應形勢,會議中首先啟動修憲程序,在4月18日議決通過《動員戡亂時期臨時條款》作為臨時憲法修正案。《臨時條款》在不改動憲法原文的情况下,以增修條文的方式凍结憲法部分條款,擴大了總統實施緊急處分的權限以方便政府進行作戰。[8]

而後會議也在1948年(民國37年)4月20日至29日間舉行第一任總統、副總統選舉會,選舉方式為具有民意基礎的中華民國國民大會代表投票的間接選舉,該選舉採差額選舉,且是首輪得票必需超過半數以上才能當選的絕對多數選舉,且總統選舉與副總統選舉分開舉行,並非一起搭檔。在總統選舉方面,中國國民黨總統候選人蔣中正在4月20日以2,430票的懸殊比數擊敗獲得269票的同黨對手居正,以將近八成的高得票率當選。不過,蔣中正雖如預期的順利當選,但是蔣所囑意的副總統候選人孫科並未獲得當選。在經過四輪投票後,孫科在4月29日第四輪投票以1,295票比1,438票敗給了桂系軍人所擁護的李宗仁。之後國民大會宣佈,蔣中正、李宗仁分別當選行憲後的首任中華民國總統、副總統。

而作為國民政府諮詢機關的国民参政会,也因為國民大會的召開,而於1948年(民國37年)3月結束運作

中華民國政府成立

[编辑]

依照1947年(民國36年)《中華民國憲法》,中華民國政府包含總統及行政院、立法院、司法院、考試院、監察院等五院。1948年(民國37年)年5月至7月依照憲法規定,完成任命流程如下:

- 5月8日,新當選之第一屆立法委員集會於南京市,選舉孫科為立法院院長、陳立夫為立法院副院長。

- 5月20日,蔣中正與李宗仁在位於南京市的總統府宣誓就職中華民國第一任總統與副總統。行憲後的中華民國政府取代國民政府,一般以此日為政府成立日。

- 5月31日,立法院通過總統蔣中正提名之翁文灝為行政院院長,行政院組成翁文灝內閣。

- 6月,立法院通過總統蔣中正提名之林雲陔為審計長,監察院審計部正式成立。

- 6月5日,新當選之第一屆監察委員集會於南京市,選舉于右任為監察院院長、劉哲為監察院副院長。

- 6月24日,監察院通過總統蔣中正提名之王寵惠為司法院院長、石志泉為司法院副院長以及第一屆司法院大法官10名。7月1日司法院正式成立。[9]

- 7月10日,監察院通過總統蔣中正提名之張伯苓為考試院院長、賈景德為考試院副院長以及第一屆考試委員19名,考試院正式成立。

到此,中華民國政府各機關完全就位,國民政府完成過渡至行憲政府。

實施憲政

[编辑]

1947年12月25日,《中華民國憲法》正式生效,訓政時期正式結束。宪法生效前,國民政府主席蔣中正发布广播讲话,庆祝国家走上宪政之路。

| “ | 中华民国三十六年,就是耶稣降生一九四七年的圣诞节,将是我们中华民国和全体人民统一独立平等自由新生机运肇始的一天。我们新宪法特点,就是它保证要把基督教理的基本要素,即个人的尊严和自由,普遍的给予我们全国的同胞。这个新宪法确认了全国国民的各种自由权利,它在国家统一与自由之下,于一个自由人民的精神中孕育诞生。我们认为新宪法的实施,只是完成我们建设新中国的最后目标的初步。但这对我们中国三千年来专制政体和封建社会是一个划时代的进步。我愿我们全国同胞,凭着信仰和虔诚,共同一致,努力前进。 | ” |

| ——蔣中正,1947年12月21日國民政府主席广播讲话摘要 | ||

此後,中華民國政府定每年12月25日為「行憲紀念日」。1947年行宪之时,恰好是中华民国政府在南海划十一段線。国民政府为了纪念行宪,将中沙群岛若干岛屿以行宪相关名称命名,例如民主礁、宪法暗沙、憲北海山、憲南海山。

戡行并进

[编辑]此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年9月9日) |

中华民国行宪与国共内战并行发生,使得行宪本身困难重重。1947年,蒋中正制订了“戡乱与行宪”并进的方针,绝不因内战阻碍宪政实施;也不因施行宪政而延误戡乱。1947年7月,政府颁布《动员戡乱完成宪政实施纲要》。11月,在国共内战白炽化的情形下,国民政府组织了全国范围的国民大会代表直选;对于国军进攻抵达的地区,立即进行民选的筹备工作,对于国军撤退失去的地区,组织该地区的外地流亡人民进行选举。 同时,在海外,国民政府组织了华侨进行选举工作,产生了华侨国大代表和立法委员。1948年召开的行宪国大,为适应内战局势制订动员戡乱時期临时条款,暂时冻结宪法关于内阁制和虚位总统的个别条款,扩大总统的紧急处置权,使得总统能合乎宪法地调动军事力量和集中资源。

同时,在地方上,国民政府及後繼的中華民國政府组织了省县自治。凡国军控制的县市,由人民直接选举县(市)长和地方参议会;凡国军驻扎的各省,由人民选举省议会并制订省自治法。1950年,中華民國政府在台灣进一步落实省县自治,由台湾人民选举地方行政首長和议员。

影響

[编辑]1963年(民國52年)行政院為紀念1947年(民國36年)12月25日的行憲,將行憲日12月25日定為國定假日。[10]

評價

[编辑]中國國民黨

[编辑]中國國民黨认为,这是中国千年来第一次实现了宪政民主,是划时代的一页[11]。

中华民国前国防部长,行政院长郝柏村认为,行宪对于中华民国政府的正当性极其关键。

行宪第一届国大代表的选举,是一九四七年的重大政治任务。由于剿共军事不利,有人主张暂停选举。但蒋公坚持,这是很重大而正确的政治决定。如未依宪法组织政府,一九四九年中央政府迁台,则有统治的正当性问题,所谓台湾地位未定论,更无法澄清。 一九四八年是剿共战争中,政治,经济,军事全面崩溃的一年,但中华民国宪法正式实施,并于五月二十日起组织行宪政府,为大失败中唯一的成果。

——郝柏村评论行宪[12]

1956年,在台湾的蒋中正在《苏俄在中国》一书中这么评价行宪,

我們國民革命的目的是建設中國為民主國家,而在抗戰之初,我們預定抗戰勝利之日,即為憲政開始之時。所以對日抗戰軍事一經結束,我政府即決定召開國民大會,制頒憲法,實行憲政。在當時,倘如我們真是為了行憲而招致失敗,那我們對於這種失敗,是決無遺憾亦不後悔的。到今天,事勢的演進,更說明了我們民主憲政不是失敗,而是成功。我們確信只有民主政治和法治主義,纔是我們擊敗共產極權暴政的根本力量,也只有這部民主憲法,與蘇俄帝國鐵幕統制相對照,纔能暴露共匪對人民施行恐怖和殘殺的罪行,而注定其最後必歸失敗的命運

中國共產黨

[编辑]中國共產黨认为,这是国民党一党独裁的卑鄙伎俩,反映了统治集团内部矛盾斗争更加激化[13]。

時任中華民國國防部部长白崇禧事後檢討认为,行宪给了中共在国统区结社游行示威的便利,严重干扰了戡乱的进行[14]。

時任國立北京大學校長胡適认为,“这次国民党结束训政,是一件政治史上稀有的事。其历史的意义是国民党从苏俄式的政党回到英美西欧式的政党。这是孙中山遗训的复活。”[15]“一个握有政权的政党自动的让出一部分政权,请别的政党来参加,这是近世政治史上希有的事。所以无论党内或党外的人,似乎都应该仔细想想这种转变的意义”[16]

注释

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 中华民国重要史料初编,第七编,战后中国

- ^ 蒋中正,本党对国民大会和宪法问题应有的态度,1946年11月25日

- ^ 蒋匀田,中国近代史的转折点,香港 友联出版社,1976年

- ^ 蒋匀田回忆录

- ^ 国民大会实录,国民大会秘书处,1948

- ^ 朱宗震等. 中华民国史第三编,第六卷. 中华书局. ISBN 7101020186 (中文(简体)).

- ^ China's Population Reaches 461,000,000 [中国人口达到4亿六千一百万]. The Washington Post(1877-1954). 1947年10月22日: 2 (1页) (英语).

- ^ 國民大會秘書處編 第一屆國民大會實錄(第一編). lis.ly.gov.tw. [2022-07-20]. (原始内容存档于2020-10-25).

- ^ 關於憲法法庭-沿革. [2022-04-07]. (原始内容存档于2022-06-15).

- ^ 中華民國新聞局:行憲紀念日. [2006-12-20]. (原始内容存档于2006-12-21).

- ^ 1947年12月21日国民政府主席广播讲话, 蒋公全集

- ^ 郝柏村解讀蔣公日記一九四五~一九四九,出版社: 天下文化,出版年: 2011-6-16

- ^ 周恩来传,中央文献出版社,1998

- ^ 白崇禧回忆录, 1987, 解放军出版社

- ^ 胡适日记,1947年3月18日

- ^ 胡适 :两种根本不同的政党, 胡适文集, 1947年7月