什叶派:修订间差异

| 第2,165行: | 第2,165行: | ||

|year=1992 |

|year=1992 |

||

|isbn=0300193564 |

|isbn=0300193564 |

||

|language=en |

|||

}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last1=Bonner |

|||

|first1=Jay |

|||

|title=Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction |

|||

|publisher=Springer New York |

|||

|year=2017 |

|||

|isbn=1441902171 |

|||

|language=en |

|language=en |

||

}} |

}} |

||

2023年6月1日 (四) 07:55的版本

| 系列條目 |

| 伊斯兰教 |

|---|

|

什叶派(阿拉伯语:شيعة,Shīʿah,英語:Shia,/ˈʃiːə/;來自阿拉伯语شيعة علي(Shīʻatu ʻAlī,Shia-ne-Ali)的縮寫,原意為阿里的追隨者)又稱十葉派、阿里派、世襲派,是伊斯蘭教第二大教派,與遜尼派並稱為伊斯蘭教兩大主要教派[1][2][3][4]。什葉派源自先知穆罕默德的繼承爭議,爭端在於由誰來接續作為政治領導人帶領他所建立的穆斯林社群,什葉派認為穆罕默德的女婿阿里·本·阿比·塔利卜才是正統繼承人,拒絕承認阿里之前三位哈里發的合法統治地位[5][6]。

教派分裂導致什葉派發展出不同的法理和哲學思想,如懺悔無法守護殉教的侯賽因、伊瑪目教義、隱遁與歸來及法學家領導的概念。禮拜、節慶等習俗亦有細微的差異[7]。什葉派又認為穆罕默德的家人是絕對正確和潔白無瑕,相信他們是真主挑選的穆斯林領袖,因此什葉派穆斯林會祈願這些伊瑪目代為向真主說情[8][9]。

伊朗和伊拉克是什葉派穆斯林為主的國家,巴林和黎巴嫩也有不少什葉派穆斯林[10]。儘管兩派有和平共處甚至緊密合作的時候,但他們之間也不時爆發嚴重的暴力衝突[11]。在歷史上,什葉派屢受多數派的遜尼派打壓,因此往往以受害者的身份自居,例如什葉派革命領袖魯霍拉·穆薩維·霍梅尼表示什葉派代表受壓迫的民眾對抗壓迫者[12][13][14]。自伊拉克戰爭後,遜尼派國家憂慮什葉派有崛起的跡象,研究中東和伊斯蘭世界的學者瓦利·納斯爾認為「布什政府解放了伊拉克的什葉派多數,襄助什葉派強勢復興,將會在往後許多年顛覆兩派勢力的天秤」[15]。

語源

什葉派的名字源自「什葉阿里」一詞,什葉在阿拉伯語裡的字面意思是「追隨者」,亦可解作「同黨」、「派別」[16][17][18]。阿里是指穆罕默德女婿阿里·本·阿比·塔利卜的簡稱,所以「什葉阿里」是指阿里的支持者、支持阿里的一派。這個詞語亦多次出現在《古蘭經》裡,例如在第28章提及先知穆薩(摩西)的故事提到他「發現了兩個人正在爭鬥,這個是屬於他的宗派,那個是屬於他的敵人」及第37章談論另一位先知努哈(挪亞)提到「他的宗派中,確有易卜拉欣(亞伯拉罕)」[19]。聖訓提及穆阿維葉一世支持者時亦採用了什葉一詞,可見該詞最初可於指稱不同人物的支持者,隨後才逐漸轉變成專指阿里支持者[20]。

支持阿里的蘇萊曼·伊本·蘇拉德在一封寫給阿里兒子侯賽因的信函裡用什葉一詞具體指向阿里的支持者。加上了定冠詞的什葉一詞用來指稱神學家阿布·哈特姆·艾哈邁德·伊本·哈姆丹·拉齊所形容的一些投身支持阿里或在先知時代親近阿里的人物,包括薩爾曼·法里西、阿布·達爾·吉法里、米格達德·伊本·阿斯瓦德、阿馬爾·伊本·亞西爾。神學家安薩里在他的著作《穆斯林的神學見解》(Maqālāt al-Islāmīyīn)形容什葉派是那些「支持阿里並把他的重要性置於先知的其他聖伴之前」。中世紀宗教史學家舍赫拉斯塔尼的定義較詳細,他把什葉派定義為「支持阿里並公開或私下認定他的伊瑪目和哈里發地位,並相信伊瑪目領導權的繼承限於阿里的後裔」[21]。

背景

什葉派的核心人物阿里在麥加出生,他的父親阿布·塔利卜是哈希姆部落的酋長。阿布·塔利卜把身為孤兒的穆罕默德視同己出。麥加在隨後發生飢荒,阿布·塔利卜把當年只有五歲的阿里交給堂哥穆罕默德照顧[22]。阿里在十歳時皈依伊斯蘭教,成為第一位男性穆斯林。穆罕默德在622年出走,遷往麥地那,史稱希吉拉,阿里亦隨同,並迎娶了他的女兒法蒂瑪[23]。由於穆罕默德沒有兒子在生,只有四位女兒,因此在他逝世後,一些穆斯林支持身為堂弟及女婿的阿里領導穆斯林社群[24][25]。

早年的史料形容阿里與先知的關係非常親密,在穆罕默德為了逃避迫害而出走遷往麥地那當晚,據稱阿里以身犯險,代替穆罕默德睡在他的床上掩人耳目[26]。有傳先知曾經向阿里表示如果自己不是最後一位先知,阿里也會是先知,又表示即使他不是先知,也是先知遺志的繼承人和後嗣。穆罕默德又在族人面前宣佈阿里是他的兄弟和繼承人,吩咐族人服從他[27]。

在生前,穆罕默德又在蓋迪爾胡木的演說提到阿里也是受真主所託的領導人,一些聖訓也提到此事,例如聖伴巴拉述說先知在當時高舉阿里的手,並向穆斯說稱「那些跟隨我、信服我的人們也要跟隨和信服阿里」。另一位聖伴扎伊德·伊本·艾爾蓋姆則敘述先知在那時把《古蘭經》和他的家眷交託給他們,並叮囑他們要謹慎看待。艾爾蓋姆的說法通過多方的轉述,什葉派和遜尼派皆認可它的真確性,後來的什葉派倚之為重要的依據立論支持阿里繼承穆罕默德的地位[28]。

形成和發展

伊斯蘭教先知穆罕默德和穆斯林統合了阿拉伯各個部落,征服了阿拉伯的重地,信眾大幅增長,財富得到累積。穆罕默德在632年逝世,穆斯林社群未能就他的繼承人達成共識,並分成兩派:一派支持阿布·伯克爾及隨後繼承的歐麥爾和奧斯曼,另一派支持穆罕默德的堂弟及女婿阿里。支持阿里及其後裔的一派被稱為「阿里黨」,儘管阿里黨只是表達政治分歧,但他們逐漸發展成一個分離、獨立的教派[29]。

穆罕默德的繼承爭議

由於真主已經啟示穆罕默德是最後一位先知,所以他的繼承人不會是先知,而是確保穆斯林團結的領導人。遜尼派認為先知沒有就繼承的事務留下任何正式的指示和言論,穆斯林社群的一些貴族最終推舉了穆罕默德的一位同伴阿布·伯克爾,冠以哈里發的頭銜。不過,什葉派認為真主授意阿里作為繼承人,先知亦在蓋迪爾胡木的演說有所揭示。阿里本人亦相信自己與先知的親密閞係、對伊斯蘭教的認識和功勞足以繼承穆罕默德,阿里的言論和信函亦顯示他認為只要先知的家屬仍然有人可以誦讀《古蘭經》、認識聖行和堅守信仰,他們便有權領導穆斯林社群。穆斯林當中亦有一些人認為阿里比其他人更有資格繼承穆罕默德[30]。

在穆罕默德逝世時,穆斯林社群主要由兩群人組成,其中一群是中部和北部的阿拉伯人,以古萊什部落為首,另一群則是阿拉伯南部的巴努奧斯、哈茲拉吉部落,他們聚居在雅特里布(麥地那),被稱為「輔士」,因為他們在穆罕默德傳教被迫害期間伸出援手,提供了容身之所。這兩個群組的社會、文化及宗教狀況都各不相同,南部的阿拉伯部落酋長世襲承繼,他們的文明較先進,宗教思想盛行。在皈依伊斯蘭教之前,他們崇拜圖騰,並設立祭師,祭師同樣是世襲承繼,因此他們支持由阿里世襲繼承哈里發[31][32][33]。

為求解決爭議,輔士與來自麥加的遷士在麥地那商議,最後推選了穆罕默德之妻阿伊莎的父親阿布·伯克爾領導穆斯林,但仍然有部分人不滿阿里未能掌權,這些阿里的支持者拒絕效忠阿布·伯克爾[34]。巴努哈希姆部族內外都有阿里的支持者,包括穆罕默德的堂弟伊本·阿巴斯、堂兄法德爾·伊本·阿巴斯、大伯哈里斯·伊本·阿卜杜·穆塔利布、來自阿拉伯東部部落的米格達德·伊本·阿斯瓦德、埃塞俄比亞人比拉勒、哈茲拉吉部落酋長賽義德·伊本·歐巴岱,他們被認為是首批什葉派穆斯林[35]。

四大哈里發

隨後的穆斯林世界進入正統哈里發時期,由包括阿里在內的四位哈里發領導穆斯林社群,他們被視為真主在地上的代理人[36]。首三任哈里發都是來自古萊什部族,依次是阿布·伯克爾、歐麥爾·本·赫塔卜及奧斯曼·本·阿凡,最後一任是阿里。什葉派認為阿里理應在穆罕默德逝世後接任首位哈里發,哈里發理應由穆罕默德經女兒法蒂瑪與阿里的婚姻世襲傳承下去,因此他們指首三任哈里發裭奪了阿里的領導權,認定阿里是首位伊瑪目(穆斯林社群的正統宗教和政治領導人)[37][26]。

根據什葉派的說法,阿布·伯克爾及歐麥爾共謀奪取了穆斯林的領導權。他們指出伯克爾和歐麥爾密而不宣地召開會議商討繼承問題時,阿里及其他穆罕默德的親人在當時正在準備葬禮,會議只有少數穆斯林參加,不能代表整個穆斯林社群,但阿里最終接受了由阿布·伯克爾成為哈里發的結果[38]。儘管收錄了阿里言行的《辭章之道》記載阿里在得悉阿布·伯克爾成為哈里發後表示以他的資歷足以勝任,但他在任內的一些行為仍備受什葉派批評[39]。

阿布·伯克爾沒收了穆罕默德在法達克留給法蒂瑪的土地,認為先知沒有留下任何遺產給後人,但法蒂瑪援引《古蘭經》指有先例可循。什葉派認為如果阿布·伯克爾認可法蒂瑪的權利,他就或許要把哈里發還給阿里,因此他們認為沒收其資產是對先知一家的打壓[40]。

什葉派同樣認為繼任的歐麥爾篡奪了阿里應得的權力,並質疑他的誠信。他們相信穆罕默德在彌留之際曾經要求陪伴在側的人們拿來紙筆,他要寫下一些東西以免後人犯錯,但歐麥爾卻說病情拖垮了先知的精神,並指有《古蘭經》的指導已經足夠。什葉派理解為先知是要立下遺囑,確定阿里為繼承人,但歐麥爾加以阻撓暗算阿里[41]。

第三任哈里發奧斯曼是麥加人,出身自曾經迫害穆罕默德的家族,一些穆斯林質疑他的正統地位。奧斯曼又被指縱容腐敗及偏私,激發人們不滿。一群暴徒在656年襲擊奧斯曼在麥地那的住所,並殺害了他。有人質疑繼位的阿里涉案,因為阿里當時身處麥地那,而且又是奧斯曼的政敵[42]。奧斯曼被殺使兩派在政治上更加涇渭分明,支持奧斯曼一派認為阿里是罪魁禍首,應要把凶手繩之以法,阿里黨則指奧斯曼背叛了信仰,是罪有應得,支持阿里就任哈里發[43]。

阿里未能懲處殺害奧斯曼的凶手,引發奧斯曼一派的不滿,使穆斯林爆發了內戰。阿里無法擊敗統治敘利亞的穆阿維葉,轉而尋求和解,但反倒引發阿里黨內激進派的叛亂,他們被稱為哈瓦利吉派。哈瓦利吉派的伊本·穆爾賈姆刺殺了阿里[44]。

哈桑與侯賽因

在阿里逝世後,什葉派寄望其子哈桑能繼承大業,但哈桑直至669年逝世之前都一直遠離政治。什葉派轉而以其弟侯賽因為馬首是瞻,促請他奪回哈里發。不久後,穆阿維葉去世,倭馬亞王朝由他的兒子耶齊德接管。什葉派認為時機已到,於是遣使到麥地那請求他到什葉派的大本營庫費領導他們對抗倭馬亞王朝[45]。

歐麥爾·伊本·賽義德奉伊拉克總督烏拜德·安拉·伊本·齊雅德之命伏擊侯賽因,在卡爾巴拉戰役殺死了他。什葉派視之為是一大悲劇,這是什葉派歷史裡一個決定性的事件,他們把侯賽因奉為殉道者,譴責歐麥爾、烏拜德及耶齊德,又相信卡爾巴拉將會是天國之地,先知和天使都會聚居在此[46]。

據說侯賽因早已預知了自己的死亡,但仍慷慨就義[47]。對什葉派而言,侯賽因的犧牲相當於耶穌之於基督教,突顯出他的獻身精神,代表了什葉派的理想和圖騰,伊瑪目的自我犧牲和面對暴政挺身而出追求正義成為了什葉派的信仰[48]。伊斯蘭教史學家海因茨·赫爾姆認為卡爾巴拉的慘劇是一次「大爆炸」,構建了什葉派的宇宙,成為他們的綱領[49]。學者賽義德·侯賽因·穆罕默德·賈法里(Sayyid Husayn Muhammad Ja'fari)亦提到此事的重大影響,稱「庫費的阿里支持者誠心請求侯賽因到來帶領他們,但他們卻無法在關鍵時刻與他站在一起,隨後意識到自己的無能和軟弱造成了慘劇。大感懊悔的他們自稱為『懺悔者』,務求要為侯賽因復仇,以死明志」[50]。

中世紀

穆赫塔爾·塔卡菲在685年聲稱阿里倖存的兒子穆罕默德·伊本·哈納菲耶是馬赫迪(正統領導人),以他的名義起兵抵抗倭馬亞王朝。侯賽因的孫兒宰德·本·阿里亦在739起事,但均告失敗[51]。雖然如此,反對倭馬亞王朝的勢力仍然受到他們的影響,這股勢力的決心和實力越來越強大,並由穆罕默德的叔父阿拔斯·本·阿布德·穆塔利卜的直系後裔易卜拉欣掌控。宰德的餘黨逃到呼羅珊後亦與阿拔斯家族合作[52]。

易卜拉欣的釋奴阿布·穆斯林在740年代引發另一場叛亂,他稱要推翻倭馬亞王朝的哈里發,由先知家族的成員取而代之,因此贏得什葉派的支持[53]。呼羅珊的阿拔斯人身佩象徵馬赫迪的黑旗西進,並在750年徹底擊敗倭馬亞王朝,建立阿拔斯王朝[54]。在這段時期,什葉派開始出現不同的黨派,他們各自認為的伊瑪目順位次序都有所不同,也提出了各自的學說。擁戴的伊瑪目也不再局限在哈桑、侯賽因和哈納菲耶的後裔,而是延伸到哈希姆部落的其他分支,當時什葉派定義的聖裔還是相當廣泛,仍然基於古老的傳統部落思想[55]。

阿拔斯王朝旳統治者十分猜忌什葉派在政治上的威脅,他們擔憂第五代伊瑪目穆罕默德·巴基爾所稱的奉真主之命而挺身而出之人出自阿里的後裔之中。什葉派認為阿拔斯王朝治下的伊瑪目和他們的支持者遭到統治者的迫害,人身自由受到限制,行動受到監控。即使第九代伊瑪目穆罕默德·塔基·賈瓦德迎娶了哈里發馬蒙的女兒,但他不得不在與馬蒙一起在宮中生活[56]。

到8世紀末開始,阿拔斯王朝的中央集權受到削弱,各地統治者開始獨斷獨行。波斯什葉派穆斯林在945年趁虛而入奪取巴格達,迫使阿拔斯王朝承認白益王朝的管治權,直至1055年被阿拔斯王朝重新征服[57]。什葉派又在969年佔領了埃及,建立法蒂瑪王朝,挑戰阿拔斯王朝的宗教權威[58]。與此同時,什葉派已發展出它的法學派別和異於遜尼派的神學、法律和政治理論[59]。

什葉派原本拒絕採納格雅斯(推論)和伊智提哈德(法律詮釋)作為法理依據,以突顯他們與遜尼派的分野。可是,受到遜尼派的塞爾柱王朝在12世紀崛起及13世紀蒙古人入侵伊朗和伊拉克的影響,促使什葉派改革其裹足不前的法制,主張法律裁決可以基於《古蘭經》、聖訓及權威人士的法律詮釋而作出[60]。伊兒汗國奉行相對寬容的宗教政策,什葉派王朝得以在伊朗重建,當中以呼羅珊的薩爾巴達爾最重要,伊兒汗國可汗完者都也在13世紀皈依什葉派[61]。

薩非王朝

蘇非主義詩人薩非·丁·阿爾達比勒在14世紀的伊朗創立薩法維耶教團。薩法維耶教團原本是遜尼派教團,但在15世紀卻開始支持什葉派,他們自稱為穆罕默德的直系後裔,得到當地土庫曼部族的大力支持。伊斯瑪儀一世在1501年自稱為沙阿,創立薩非王朝[62]。伊斯瑪儀一世隨即下令清真寺以什葉派的宣禮詞取代遜尼派,又要求臣民譴責遜尼派的首三位哈里發。被薩非王朝征服的民眾遭到屠殺和強迫改信什葉派,伊斯瑪儀一世又任用什葉派教士提倡什葉派教法,把伊朗變成以什葉派穆斯林為多數的地區[63]。

什葉派的思想和制度得以在這種情況下興起。什葉派烏蘇勒派法學家穆哈格奇·卡拉基(阿拉伯语:المحقّق الکرْکي,羅馬化:Al-Muhaqqiq al-Karaki)規劃了穆智台希德(伊斯蘭教法學者)的概念,把伊智提哈德(獨立詮釋和推論法律)的理念推行到極致。在塔赫瑪斯普一世的持續支持之下,這種宗教威權鞏固了什葉派教士在薩非王朝的地位。到17世紀末,烏蘇勒派法學家的權勢大到可以獨攬整個宗教階級,其中的穆罕默德-巴吉爾·馬傑萊西為神權統治打下了基礎,他的思想強調統治者在信奉「正確的宗教」和跟從穆智台希德指導的條件下有管治臣民的權威,穆智台希德有絕對權力確立什葉派的正統學說[64]。

在薩非王朝覆亡後,與烏蘇勒派對立的阿赫巴爾派抬頭,該派認為《古蘭經》與聖訓已足以解釋伊斯蘭教法,又指烏蘇勒派的論證和共識歪曲了伊瑪目所述的伊斯蘭教真諦,其中以18世紀學者優素福·巴赫拉尼(阿拉伯语:الشیخ یوسف البحراني,羅馬化:Yusuf al-Bahrani)為首。不過,烏蘇勒派很快便捲土重來,巴林成為少數阿赫巴爾派仍然有影響力的地區[65]。穆罕默德·巴吉爾·貝赫巴哈尼重振了烏蘇勒派的理性主義和伊智提哈德,重申論證與宗教啟示是可以共存,又認為穆斯林應追隨和仿效穆智台希德,使烏蘇勒派學說成為什葉派解讀法律的唯一法門和基石[66]。

近代

遜尼派的阿富汗人在吉爾吉部落酋長的領導下於1722年攻佔薩非王朝首府伊斯法罕,廢黜沙阿侯賽因,實際上結束了薩非王朝在波斯的統治。來自突厥阿夫沙爾部落的納迪爾沙推翻了阿富汗人的統治,廢黜薩非王朝最後一位沙阿阿拔斯三世,建立阿夫沙爾王朝[67]。納迪爾沙試圖和解遜尼派與什葉派的紛爭,沒收了許多支持波斯什葉派教士的資產,令大量烏理瑪(伊斯蘭教學者)逃到伊拉克,什葉派的學術中心由伊朗轉移到伊拉克的卡爾巴拉和納傑夫。這些來自波斯的什葉派教士趁阿富汗的局勢不穩壯大,到19世紀中葉,他們在伊拉克控制了許多什葉派的慈善基金和伊斯蘭學校,在當地有很大的影響力,甚至可以與奧斯曼帝國和卡扎爾王朝政府打交道[68]。

來自北方突厥部落的阿迦·穆罕默德汗擊敗了阿夫沙爾王朝,自稱沙阿並建立卡扎爾王朝[69]。卡扎爾王朝治下的伊朗恢復了和平,此時的什葉派教士取得財政獨立,宗教稅項得以落入他們的手上,又能在階級統治之下具有組織力,壟斷了宗教事務。雖然什葉派亦受到蘇非主義及謝赫派、巴比教、巴哈伊信仰等異端宗教運動的挑戰,但未能破壞他們在波斯的壟斷地位,反而迫使什葉派發展出塔格利德的制度[70]。什葉派教士建立了這套制度,使最重要的教士成為權威核心,所設的「馬爾賈塔格利德」(Marja al-taqlid)一職意譯為「仿效的泉源」,便是由最資深的什葉派教士出任。這位職位的設立是什葉派教士權力架構的一個重要轉捩點,教士的社會和政治影響力得以擴展到社會上[71]。

現代

卡扎爾王朝的波斯立憲革命掀起了什葉派不滿的浪潮。立憲革命的精神和內容從一開始便嚴重損害教士的影響力,立憲政府在成立伊始便採取行動,著手世俗化烏理瑪控制的機構組織[72]。什葉派內其實也有支持立憲革命的聲音,例如資深的穆智台希德穆罕默德·侯賽因·納伊尼在1909年發表了文章,試圖把什葉派的政治理論與立憲精神融合起來,他從理性論證和宗教兩個方面駁斥獨裁統治。不過,以法茲圖拉·努里為首的宗教勢力支持的立憲是以傳統的伊斯蘭教法為基礎,保留烏理瑪在教育、司法、財產上的特權[73]。

隨著國際局勢的發展,波斯什葉派教士開始與世俗勢力聯手反對歐洲殖民主義。到1940至1950年代,什葉派的政治思想設法解決共產主義、民族主義等問題,為什葉派開闢了新的道路[74]。巴列維王朝的改革可能削減了什葉派賴以維生的經費,沙阿穆罕默德-禮薩·巴列維的政策讓政府插手到什葉派獨攬的範圍,例如致力於鄉村教育的掃盲軍團。什葉派教士亦反對沙阿賦權予婦女,認為這些政策違反伊斯蘭教教義,最終引發了1979年的伊朗伊斯蘭革命,被認為體現了什葉派的激進化[75][76]。

伊朗的什葉派推翻了沙阿的統治,革命領袖魯霍拉·穆薩維·霍梅尼更試圖把革命輸出到全世界,尋求打破遜尼派在阿拉伯世界的壓倒性優勢[77][78]。受到伊朗革命的刺激,伊拉克什葉派在國外成立了伊拉克伊斯蘭革命最高委員會,尋求在伊拉克南部建立什葉派的自治區[79]。大阿亞圖拉阿里·西斯塔尼強調伊克、伊朗、黎巴嫩、巴基斯坦及阿富汗過百萬什葉派穆斯林的共同價值,倡議什葉派復興[80]。

在2003年伊拉克戰爭結束後,什葉派的地位持續上升,伊朗亦試圖建立和領導什葉派新月地帶聯盟,使遜尼派為主體的君主制國家內部的什葉派也開始尋求更多的權利[81]。中東兩派的態勢變化開始出現較多的討論,約旦國王阿卜杜拉二世擔憂從波斯灣至地中海會形成什葉派新月地帶,令整個地區成為伊朗的後花園。埃及總統穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克則稱「大部分什葉派穆斯林都效忠伊朗,而非他們所在的國家」,言論引發了爭議[82]。

此外,許多現代什葉派學者提倡現代化,例如米爾扎·里達·庫里·沙里亞特-桑格拉吉尋求現代化什葉派的思想,肅清多餘的內容,把信仰融入現代的發展[83]。穆罕默德·侯賽因·塔巴塔巴伊提倡理科,稱《古蘭經》有不少經文鼓勵人們以純理性的角度理解信仰[84]。穆赫辛·卡迪瓦爾對什葉派的政治學說法基赫的監護(教法學家治國)提出質疑,認為伊斯蘭國家的管治應基於民意,並稱「即使政府法令符合伊斯蘭教法,如果不被人民接受也會失去合法性」[85]。根據學者瓦利·納斯爾,什葉派現代主義者繼續捍衛阿里及其他伊瑪目,但尋求降低伊瑪目的重要性,在神學上則帶有遜尼派清教主義的特徵,主張從狹隘角度和字面意義上解讀伊斯蘭教典籍[86]。

信仰學說

什葉派的許多信仰和思想與遜尼派相同,真主的獨一性、先知的角色及死者復活都是兩派的共同信仰[87]。「萬物非主,唯有真主,穆罕默德是真主的使者」是伊斯蘭教劃一的信條,兩派穆斯林都認為真主對所有事物都是全知全能,祂是仁愛和善的神,深深關心祂的造物[88][89]。《古蘭經》把穆罕默德稱為「眾先知的封印」,所以什葉派也同意他是最後一位先知[90]。另外,所有穆斯林都相信死者會復生,並會根據生前的善惡接受審判[91]。

除此之外,什葉派還有兩個獨有的教派信條:相信真主主持正義和伊瑪目教義,並稱為「信仰五基」[92][93]。什葉派分支謝赫派創始人謝赫·艾哈邁德將之縮減成三個,只接納認主獨一、先知及伊瑪目教義的信條,又額外新增一項信條。根據這個信條,謝赫認為什葉派需要一位完美的什葉派信徒作為隱遁伊瑪目的代表領導社群[94]。

認主

真主的存在是伊斯蘭學說的爭論要點,什葉派的觀點主要是立足於宇宙論。什葉派神學家謝里夫·穆爾塔扎認為天體的存在必然有一個源頭,因此造物主必然存在。根據他的理論,真主的存在只能透過他的創世之力來證明,因此其存在必須要先確立它是造物主[95]。什葉派法學家阿里·伊本·易卜拉欣·庫米稱他們的認主信仰是「阿拉是至高無上的唯一、絕對獨一無二」[96]。另一位什葉派學者納西爾丁·圖西認為在精神上必須消弭自我的意志、力量和認知以達致聽從、信任和臣服的狀態,從而認識真主的唯一[97]。

什葉派第六任伊瑪目賈法爾·薩迪克採納穆爾太齊賴派的觀點,把真主的特性分為本身存在和能力兩種。繼任的第七任伊瑪目穆薩·卡齊姆提到真主是「沒有身體、沒有形態、沒有界限,只有祂的造物」[98]。儘管什葉派的文獻有真主擬人化的描述,如「安拉之手」、「安拉之臉」、「安拉之舌」,但什葉派學者穆罕默德·阿里·阿米爾-莫伊茲認為這些用語是描述伊瑪目,而非真主本身。許多什葉派的說法都認為凡人無法以任何形式看見真主[99]。

注重理性思考的穆爾太齊賴派曾經探討真主是否有正義、仁慈、睿智、強大的賦性,他們的結論是不能用這些凡人的賦性來定義真主,因此真主並非具備正義的賦性,而是本身就是正義。這種觀點被什葉派採納為基本信仰之一[100]。什義派學者賽義德·阿赫塔爾·里茲維在他的論述裡提到,由於真主是全知全能,祂是無欲無求,亦由於他是全知全能,沒有人可以強迫祂行事,所以從邏輯上祂是不可能行不義之舉或行差踏錯[101]。

伊瑪目教義

伊瑪目教義是什葉派教派定位的根本原則,這個教義認為在先知穆罕默德逝世後,真主仍會把祂的指示傳達給穆斯林社群[102]。什葉派視伊瑪目為先知的傳續。在廣義上,伊瑪目在阿拉伯語裡解作「領導人」,小至清真寺的領禱者和大至國家元首皆可稱為伊瑪目,這個詞語本身不是特指,亦不區分領導權限的大小。可是在什葉派的語境裡,這個詞語卻特指伊斯蘭國家的政治和宗教領導人。第一位伊瑪目阿里是由先知和真主指派,後續的每一位伊瑪目都是由前任伊瑪目具體任命,因此不承認首三任哈里發的合法地位[103]。伊瑪目的角色是領導穆斯林社群、解釋和捍衛教法、提供指引以供社群處理所有事務[104]。

《古蘭經》具體說明了伊瑪目合適人選的條件:「我曾以他們中的一部分人為表率,當他們忍受艱難,確信我的跡象的時候,奉我的命令去引導眾人。」什葉派認為伊瑪目應當像先知那樣在知識、勇氣、虔誠、仁愛等品格上有過人之處[105]。他們又認為伊瑪目是絕無錯誤和清白無罪,雖然他們不能像穆罕默德一樣直接接收真主的旨意,但可以靈感真主的啟導[106]。

第五代伊瑪目穆罕默德·巴基爾把伊瑪目教義發揚光大,奠定了指定傳授的做法,使伊瑪目指名代代相傳。他的兒子兼繼任人賈法爾·薩迪克進一步演繹,指自從侯賽因繼承其兄之位後,兄弟之間不可再繼任[107]。其時的伊瑪目教義更強調其神學領域和宗教地位,停止對政治權力的追求,學者侯賽因·莫達雷西表示當時的伊瑪目要持續面臨穆斯林要求抵抗遜尼派政權和建立什葉派政權的壓力[108]。

敬拜聖裔

聖裔是指先知穆罕默德的家族和後人,即是穆罕默德、他的女兒法蒂瑪、女婿阿里、孫兒哈桑和侯賽因,敬拜和愛戴聖裔是什葉派的核心信仰,[109]。什葉派視聖裔為純淨無罪的人,是受到真主啟迪的模楷,具備最好的世俗和宗教品性,又認為他們可行神跡,幫助穆斯林在審判日進入天國[110]。什葉派根據聖訓「罩在斗篷下的人」,把聖裔的定義局限在上述的人物,他們的妻子並不屬於聖裔,因為她們可以被休,在丈夫逝世後就不再是家庭的一分子[8]。

「以真主之名愛恨」的說法多見於什葉派文獻,什葉派把它體現為要仿效阿里一樣敬愛聖裔,巴基爾曾經提到愛聖裔就是信仰者,厭惡聖裔就是異教徒[111]。據說巴基爾曾經向他的兩名學生說不論他們將會如何,都不會知道聖裔所知。相較遜尼派傳頌聖伴的功勞,什葉派更注重讚頌聖裔,例如把聖裔比作天上的星辰,指引旅人走向正確的方向[112]。

塔基亞

塔基亞(تقیة,Taqiyya)是阿拉伯語,字面上解作慎重、審慎,是指當受到迫害和有生命危險的時候否認自己真正的宗教信仰和習性,是一種在極端情況下的避險手段,而非出於便利而撒謊或作出不實的陳述。什葉派自先知穆罕默德逝世後一直在遜尼派主導的政權下受到迫害和邊緣化,因此塔基亞對什葉派穆斯林來說尤其重要。作為反對遜尼派的宗教少數派別,什葉派以此為自保手段,隱藏伊瑪目的存在[113]。什葉派伊瑪目及法學家都認同穆斯林在這種情況下掩飾自己的宗教信仰,依據是《古蘭經》裡的一節經文:「信道的人,不可捨同教而以外教為盟友;誰犯此禁令,谁不得真主的保佑,除非你們對他們有所畏懼(而假意應酬)。真主使你們防備他自己,真主是最後的歸宿。」[114][115]。

伊斯蘭教研究教授德溫·J·斯圖爾特認為什葉派在歷史上就是採取這種手段在受遜尼派壓迫的環境下存續。什葉派學者宰因丁·朱巴伊·阿米里在奧斯曼帝國的治下暗中教授什葉派學說[116]。一些什葉派穆斯林會佯稱自己的家世,例如著名聖訓學者提爾密濟及巴哈丁·阿米里聲稱他們是著名遜尼派神學家安薩里的後裔[117]。

白益王朝時期的什葉派學者伊本·巴拜韋認為在受到壓迫之下,什葉派穆斯林履行塔基亞是宗教義務,背棄這個做法等同不再做禮拜,但如果奉行塔基亞會危及性命,便應棄用。神學家謝赫·穆菲德解釋巴拜韋公開自己的真正信仰是正確做法,因為他生活在以什葉派為多數的環境下,不會因此而犯險。穆菲德認為只應在知道或有可能對信仰和穆斯林造成危害的情況下應用塔基亞。納西爾丁·圖西引用先知的聖訓稱「據此(聖訓)所言,宏揚信仰是美德,而塔基亞則是一種豁免,但我們的傳統觀點卻表明塔基亞是宗教義務,不這樣做是錯誤」[118]。

自由意志

什葉派相信人類有自由意志去決定自己所做的事情,自由意志也是決定行為的因素之一。諸如吃喝走動等行為是直接與人類的意志相關,是個人的自主選擇,可以選擇去做或不做。縱使如此,人類的自由意志並非獨立,當中亦有真主的意願,因此其實際行為其實是人類與真主共同的意志所產生。正如第六代伊瑪目賈法爾·薩迪克所言,什葉派的立場「既不屬於宿命論,亦非擁戴自由意志,而是介乎兩者之間」[119]。

雖然早期的什葉派神學家曾經相信人類的行為冥冥中受到真主的主宰,如希沙姆·伊本·哈卡姆,但這個觀點逐漸不再受到歡迎,因為如果真主已經預定由先知穆罕默德的後裔領導穆斯林,那麼伊瑪目理應當權[120]。什葉派拒信遜尼派的宿命論,並提出如果相信宿命論,那就不能同時相信末日審判,因為如果真主決定了人類的所作所為,那麼祂要為自己預定的那些罪惡、敗壞、僭越、多神崇拜、拒信和不義而施加懲罰是毫無道理和不公道[121]。他們論證人類必須有某程度上的自由意志,要為自己的行為而負責[122]。

與穆爾太齊賴派一樣,穆菲德認為動作的本身僅僅表明具備這樣的能力,實際行使這些能力是人類的意志所驅動,但他並沒有表示其自身的行為是其人所創[123]。另一位什葉派學者伊本·瓦齊爾認為在人類採取的行動並非真主強加,而是出於本意,但因為有真主的意願和力量,人類才可以實現這些行動[124]。另一位中世紀著名什葉派學者納西爾·庫斯勞解釋,人類介乎野獸與天使之間,野獸只有獸性而無理性思考的能力,而天使只有理性而無行惡之力,因而他們都不會因為他們的行為得到賞罰,但人類既能被邪念所誘,亦具理智抑制[125]。

末日審判

根據什葉派的傳說,在第十一代伊瑪目哈桑·阿斯卡里逝世後,他的兒子穆罕默德·馬赫迪·蒙塔扎爾失蹤。什葉派穆斯林相信他仍然在世,自941年開始一直隱遁至今,信眾要靜候他戰勝邪惡勢力,回到地球建立一個正義的國度,屆時末日審判即將來臨[126]。這位隱遁的馬赫迪就是第十二代伊瑪目,他們相信真主賜予他神奇的力量,使他的壽命可以遠超凡人,並隱匿在某個秘境裡。他們又相信,馬赫迪同樣是穆罕默德和阿里的後裔,他的現身將可以根除所有不公和鬥爭,構建一個完美的社會,使人們可以徹底實現靈性的生活[127]。來自10世紀的一份什葉派文獻是這樣意想馬赫迪的現身:

| “ | 天際傳來了一聲吶喊,所有人聽到了這聲吶喊是用他們所用的語言傳達,太陽的中心現出了一張臉和一個身軀;死者從墓中復活,他們重返人間,彼此相認走訪;接著會有24場連綿暴雨,大地在得到暴雨的洗刷和降福後重獲新生;虔信的什葉馬赫迪會帶走所有什葉派信眾的疾病,願平安歸他;屆時他們會知道馬赫迪現身於麥加,他們會去支持他……在馬赫迪的時代,不公會遭到掃平,道路會變得安全。世界大治,應得之物會分配到應得之人的手上。各個宗教的信眾都會信服伊斯蘭教,歸依於它……到時,人們不再需要慷慨施捨,因為所有信眾都坐擁財富。[128] | ” |

在審判日,除了穆罕默德和阿里,什葉派認為伊瑪目會為人類求情,並相信他們會重臨世間[129]。沒有他們的從中求情,凡人犯下的罪行是無法逃脫審判。什葉派有聖訓記載穆罕默德曾經對阿里說道:「我發誓有三事是真確的。其一是你和你的後裔是人類的仲裁人……其二是你會向真主引介進入天國的人們……其三是你是不容置疑的仲裁人,只有不承認你和你不承認的人們才會墜入火獄」[130]。根據什葉派學者穆罕默德-巴吉爾·馬傑萊西的說法,什葉派穆斯林的罪行可經伊瑪目的求情而得到赦免,不論過錯,單是信仰伊瑪目便可保證他們免於被投進火獄,得以進入天國[131]。

法學

伊斯蘭教法學是指法學專家對伊斯蘭教法的詮釋和施行。伊斯蘭教法是真主頒佈的法律本體,法學則涉及穆斯林對這些法律的理解和具體落實到日常生活的方式[132]。在伊斯蘭歷史之初,由於政治分歧,什葉派擁戴阿里及其後裔,並在及後信奉由被稱為穆智台希德的神學家動用廣泛的解釋權詮釋真主的法律,以解決宗教和法律問題。他們相信身為先知後裔的伊瑪目是理解信仰真締不可或缺的傳道人,沒有他們就無法理解真主對於當代問題的見解,因此儘管什葉派及遜尼派所採用的方法和術語相約,但其設想卻大為不同。什葉派認為伊斯蘭教法是基於穆罕默德家族而發展出來的全新法律體制[133][134]。

什葉派法律的法源是《古蘭經》、先知聖行與有可靠紀綠的十二位伊瑪目所作出的指引、伊制瑪爾(法學家的共識)及阿格勒(論證)[135]。儘管兩大教派皆同意《古蘭經》是伊斯蘭教的法典,也不否認聖訓作為立法依據的顯著地位,但對其他法源的看法有較大的分歧,例如什葉派對於採納伊制瑪爾有較嚴格的限制,並拒絕採納遜尼派認可的格雅斯(類比推論)[136][137]。

賈法里派是什葉派唯一認可的法學派別,以賈法爾·薩迪克為名,該學派確立了伊瑪目及其代表的核心地位[138][139]。在8世紀,賈法里派內出現了兩種思想,故又按此劃分為阿赫巴爾派及烏蘇勒派。阿赫巴爾派不接納伊智提哈德論證法理,然而烏蘇勒派卻強調穆智台希德有能力代表隱遁伊瑪目獨立詮釋聖典,意味著法律詮釋可考慮到條件和時代的轉變,較具彈性[140]。現今絕大部分什葉派穆斯林遵奉烏蘇勒派,巴林是少數仍堅持阿赫巴爾派學說的地方[141]。

古蘭經

什葉派同樣認為《古蘭經》是穆斯林最重要的依據,並引用《古蘭經》經文「虛偽不能從它的前後進攻它(《古蘭經》),它是從至睿的,可頌的主降示的」,相信《古蘭經》經文不曾遭到修改[142]。什葉派承認現行的奧斯曼本,但認為實際上是阿里修訂《古蘭經》,奧斯曼只是將之統合標準化[143]。有早期的什葉派說法指阿里修訂的《古蘭經》比奧斯曼本長得多,但由於該版本明確指出阿里是穆罕默德的繼承人,因此遭到首三任哈里發的篡改,所以奧斯曼本是切合遜尼派政治需要的扭曲版本。可是,什葉派在後來拋棄了這種說法,承認奧斯曼本的權威[144]。

什葉派同意,如其他文本的記述與《古蘭經》有衝突,則前者作廢。賈法爾·薩迪克曾經說「如果穆斯林看到兩個不同的聖訓,他們應將之與《古蘭經》比對,接納與《古蘭經》一致的聖訓,並拒信和作廢與之衝突的聖訓」。他又曾經重申《古蘭經》和聖訓是最重要的依歸,而且與《古蘭經》不一致的聖訓應予以作廢[145]。什葉派法學者認為這種廢經的做法是對經文作出進一步解讀,什葉派法學家謝赫·圖西歸納出六種解經的原則,其中便包括了取消和廢除經文[146]。

什葉派相信《古蘭經》含有來自另一個世界的的真理,只有具備特殊知識的穆罕默德和伊瑪目可以詮釋。他們認為,《古蘭經》的字面意義可經注釋了解,但其隱含的內在意思只可經詮釋了解[147]。薩迪克表示《古蘭經》可以用四個層面來理解,分別是一般民眾理解的字面意義、學者理解的涵意、「安拉之友」理解的隱義及穆罕默德和伊瑪目理解的靈意,他對《古蘭經》的寓意式解讀被稱為太厄維勒[148]。

根據什葉派的說法,詮釋《古蘭經》的權力是聖裔獨享,《古蘭經》經文的真正意思只能由身為穆罕默德後裔的伊瑪目居中解構,傳達給穆斯林。什葉派引述的塔卡林聖訓提到穆罕默德所說真主降示的大寶藏和小寶藏分別是指《古蘭經》和穆罕默德家族,於是引申指兩者是永互相依,是伊瑪目給《古蘭經》注進了活力。什葉派學者拉傑卜·布爾希(Rajab Bursi)在注釋經文「我有一本書宣言真理」時評稱「宣言真理的書便是安拉之友(伊瑪目)」[149]。

聖訓

雖然有一些聖訓同時得到兩派的承認,但什葉派普遍拒不採納遜尼派的聖訓,因為遜尼派聖訓主要由穆罕默德的聖伴轉述,什葉派認為他們背叛了穆罕默德的意願,因此認為他們不可信[150]。他們較重視穆罕默德的聖裔、女兒法蒂瑪、女婿阿里、孫兒哈桑和侯賽因及繼後的伊瑪目等人轉載的聖訓,傾向不採信來自阿伊莎及阿布·伯克爾的聖訓,因為他們與阿里有糾紛[151][152]。只有編纂者或轉述者牽涉到至少一位伊瑪目的聖訓才獲得什葉派的認可,即使是先知的聖訓也只能由伊瑪目轉述[150]。

什葉派聲稱穆罕默德並沒有禁止以書寫形式記錄聖訓,又指先知本人也有這樣記錄聖訓,因此他們聲稱伊瑪目和一些親近穆罕默德的人將之寫成文本。與遜尼派一樣,什葉派聖訓學者根據類別和主題將聖訓分門別類。他們不使用遜尼派的六大聖訓集,而是使用什葉派的「四聖書」,分別是《教門大全》、《教法自通》、《教法修正》及《教訓辨疑》[152][153]。什葉派的聖訓收集紀錄可分為大小兩個階段,小規模的收集紀錄發生在早期,是編者直接透過伊瑪目的口中記載或只通過一位轉述者轉述,在這時收集編成的聖訓集多達400部。大部聖訓集的編纂起草是另一個階段,這些聖訓的傳述鏈牽涉眾多轉述者[154]。

什葉派學者會審視和分析聖訓的傳述鏈,以判斷它的可靠性和真確性,如阿卜杜勒·侯賽因·阿米尼在他的著作《天經、聖行及文獻裡的加迪爾》裡追溯聖訓的轉述者,並比照遜尼派和什葉派的說法[155]。對於應否採信單一轉述的聖訓,什葉派學者之間存有分歧。即使單一轉述的聖訓較容易遭到捏造,但穆罕默德·伊本·雅各布·庫萊尼、伊本·巴巴韋認為它們更能讓人們動用理智意會真主的意志。伊本·阿比·阿奎爾(阿拉伯语:ابن ابی عقیل,羅馬化:Ibn Abi Aqil al-'Ummani)倚重獲普遍承認的聖訓,拒信單一轉述的聖訓作為法源;伊本·朱奈德(阿拉伯语:ابن الجنيد الاسکافی,羅馬化:Ibn al-Junayd)則接納單一轉述聖訓,用於推論一般的法律原則[156]。

伊制瑪爾

伊制瑪爾是指穆斯林法學家就某個法律問題在某個時間達成的共識,以解決在《古蘭經》和聖訓裡都找不到答案的問題。什葉派的觀點是伊制瑪爾必須囊括伊瑪目的意見[157]。正如什葉派學者沙希德·薩尼表示,「如果社群達成了某種共識,伊瑪目的意見必須包括在內,因為他有這個權力,他是絕對無誤的。只有滿足這個條件,這個共識才形成權威的意見」[158]。什葉派神學家阿拉瑪·希里也認為,伊瑪目是社群的領導人,只有他的意見才能形成有法律約束力的權威法源[159]。

他們認為,捨棄伊瑪目絕對無誤的權威而採納社群共識或法學家的伊智提哈德推導伊斯蘭教法,會無可避免地動搖伊瑪目的地位,亦削弱了伊瑪目神授立法的權力,隱遁伊瑪目象徵神聖伊斯蘭教法,這個象徵是不容轉變,他絕對正確地解讀真主意志的無上權力不能由他人代理[160]。因此,在伊瑪目在世的時候,他們不需要伊制瑪爾,與伊瑪目的諭示有衝突的共識是沒有價值。直至伊瑪目隱遁後,什葉派才開始承認伊制瑪爾[161]。

什葉派不把伊制瑪爾視作獨立法源,但它可以是探究伊瑪目見解的一種方法。他們認為,由於伊制瑪爾是學者的一致意見,這亦包括生活在伊瑪目時代的那些學者提出的意見,當中的許多學者都親近伊瑪目,因此他們必然了解伊瑪目的見解。大部分早期的什葉派法學家是伊瑪目的忠實隨從,他們的共識可被視為說明了伊瑪目的主張[162]。貝赫巴哈尼稱他們接受伊瑪目的指導,並將之傳承下去,法學家的共識必須建基於他們的習性,使它不存在受到質疑的餘地[163]。

阿格勒

什葉派採納的法律詮釋方法叫「代利勒阿格勒」(理性指導),可能是源自強調人文推理分辨好壞利害的神學學派穆爾太齊賴派。阿格勒的普遍定義是指基於三段演繹的推論,比遜尼派採納的格雅斯(類比推論)更嚴謹[164]。它在什葉派的早期較具爭議性,8至9世紀的什葉派學者認定伊瑪目在法律知識方面的權威,並認為其遠超人文推理固有的不確定性[165]。什葉派法學家穆罕默德·里達·穆扎法爾表示,早期的許多什葉派學者不把阿格勒視作法源,即使有所提及,在與《古蘭經》和聖訓放在一起說明的時候也以一種不相稱的口吻來形容它[166]。

隨著時代的變遷,什葉派法學家意識到單憑歷史記載不足以宏揚法律,因此引入阿格勒作為第四個法源,正名伊智提哈德[167]。希里大大提高了阿格勒在法理上的地位,他認為阿格勒不僅是一種詮釋的手法,它還可以獨立辨識伊斯蘭教法的規律,可在時勢的轉變之下用於引申出新的法律。對法律決定的背景探究可推論特定法律的原理,或可予以修訂應用。穆罕默德·賈瑪魯丁·馬基·阿米利是第一位撰寫文章講述伊斯蘭教法法理的什葉派學者,談及了法學家可用於衍生法律的規則,可應用於大量個案,對在新案當中得出新例尤其有用,又能為現行法例提供指引和標準。它並非直接引用《古蘭經》經文或聖訓典故,而是從中提取當中隱含的法理,大多注意法律的目的和動機,而不是法律細節[168]。

穆赫辛·卡迪瓦爾、艾哈邁德·加貝爾等主張改革什葉派的現代學者亦強調有需要理智地重新詮釋伊斯蘭教法,因為即使難以判斷通過論證而得出的決定可以確切反映真主意志,它也可以推翻那些無法確信能反映真主意志的聖訓所示的表意[169]。黎巴嫩法學家穆罕默德·賈瓦德·馬格尼耶(阿拉伯语:محمدجواد مغنیّة,羅馬化:Muhammad Jawad Mughniyya)認為阿格勒可體現伊斯蘭教是現代優越宗教的重要一環,又重申了什葉派神學家有關宗教與理性的立場,即「宗教證明了已發現的所有理性,理性不否定宗教的任何主張」。據他所說,宗教與理性各有所轄,宗教啟示人性與公義,理性則揭示世間的法則和事實,兩者相互補充,宗教真締可通過兩者來了解[170]。

文化習俗

什葉派的禮教強調崇拜第一代伊瑪目阿里、隨後的其他伊瑪目及聖裔[171]。什葉派穆斯林對他們歷久不衰的愛戴、虔敬及服從被稱為維拉亞,他們認為這是穆斯林獲得救贖的關鍵,沒有這個意義就不是真正的崇拜[172]。比起遜尼派奉行的五功,即穆斯林要遵行的五項準則,一些什葉派教派提倡穆斯林奉行七功。除了共有的禮拜、天課、齋戒及朝覲,他們加上了吉哈德及塔哈拉(淨禮),又以維拉亞取代遜尼派的清真言,並把維拉亞視為是其他支柱的基礎[173]。

侯賽因的犧牲對什葉派的禮教有深遠的影響。什葉派穆斯林會在每年的穆哈蘭姆月(伊斯蘭曆的1月)10日舉辦名為塔茲耶的宗教戲劇,鼓勵穆斯林仿傚侯賽因迎難而上,亦在日常生活上奉侯賽因為模楷[174]。什葉派又會慶祝穆罕默德佈道周年紀念日及阿舒拉節,前者慶祝確立阿里成為穆罕默德的正式繼承人,後者則悼念侯賽因殉教[175]。

與遜尼派的每天五拜不同,什葉派把早上的兩次禮拜及晚上的兩次禮拜都合併為一次,故什葉派穆斯林只需每天三拜。此外,他們的禮拜亦有獨特的姿勢,會把雙手交叉放在身體的兩側[176]。「萬物非主,唯有真主,穆罕默德是真主的使者」是穆斯林宣示信仰的清真言,什葉派會再加上一句「阿里是真主所喜悅的」[177][178]。大部分什葉派穆斯林相對地不那麼重視到麥加朝覲,他們會到訪什葉派的聖地,這些聖地有供奉伊瑪目聖裔的聖陵[179]。

婚姻

雖然遜尼派主張先知穆罕默德廢除了在伊斯蘭教早期存在的私密臨時婚姻,但什葉派引用《古蘭經》所述「既決定聘儀之後,你們雙方同意的事,對於你們是毫無罪過的」,不同意這種婚姻遭到廢止。什葉派穆斯林男子可與穆斯林、基督徒或祅教婦女締結臨時婚姻,對象不能是信奉其他宗教信仰的婦女。穆斯林女子則不得與穆斯林以外的男子締結臨時婚姻[180]。可是,什葉派的一個支派伊斯瑪儀派與遜尼派一樣認為穆罕默德禁止了這種婚姻[181]。

合法的臨時婚姻必須滿足兩個條件,其一是列明夫婦雙方一起生活的期限,其二是列明聘禮。沒有列明聘禮的臨時婚姻合同是無效,但如果列明了聘禮而沒有說明婚姻的期限,婚姻便失去了「臨時」的性質,可轉變成終身婚姻。臨時婚姻沒有離婚機制,到期便會自動終止,但丈夫可提出向妻子賠償換取提前結束婚姻。當臨時婚姻圓滿結束時,妻子可獲得全部聘禮。締結臨時婚姻的夫妻並沒有彼此的遺產繼承權,但他們所出的子女依然被視為婚生子女,有權繼承父母的遺產[182]。

在什葉派教士統治的伊朗伊斯蘭共和國,臨時婚姻被倡導成一種可壓抑性欲的合法手段,避免人們做出有害的滋擾行為,是伊朗民法列載的一種婚姻方式[183][184]。伊拉克有許多什葉派婦女接受臨時婚姻。在2006年前的卡爾巴拉、納傑夫及巴士拉,每天都有大約300宗臨時婚姻[185]。一些在外工作和上學的人會採用這種婚姻方式,有年輕人亦會締結臨時婚姻,規避被指控建立非法關係和通姦[186]。

胡姆斯

在伊斯蘭教裡,胡姆斯是指穆斯林把戰利品的五分之一獻給穆罕默德及他的家人,隨後被解讀成伊斯蘭教的利得稅[187]。什葉派認為胡姆斯適用於所有收入、得益及每年年終的剩餘財富。徵收得來的胡姆斯有一半用於宗教用途,如神學院和其他宗教事務,另一半則獻給有需要的穆罕默德後裔[188]。什葉派教士阿布·卡西姆·霍伊稱賽義德(侯賽因和哈桑的後裔)應得一部分,這個部分可給予貧困的賽義德、孤兒和遇到困難的旅客,另一部分屬於伊瑪目,在現今伊瑪目隱遁的時代則應給予穆智台希德[189]。胡姆斯的資金運用必須要接受什葉派宗教領導的監管,以確保它的使用切合馬赫迪的心意[190]。

批准徵收胡姆斯的大部分聖訓都來自第九代及第十代伊瑪目賈瓦德和納基,在先知時代及伊斯蘭教初期卻未見記載。什葉派神學家侯賽因-阿里·蒙塔澤里解釋稱,「可能是後來的伊瑪目發現了天課(對富有的穆斯林徵收的一種課稅)的變質,被用作支持壓迫人民的統治者身上,維持著他們富足的生活方式,因此他們想出了一個新方法應用於所有形式的財富」[191]。

藝術

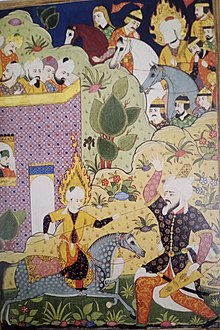

什葉派穆斯林在多年來創作出不少藝術和建築,他們在藝術創作上的重要角色主要體現在什葉派當權的時期,特別是10世紀北非、埃及的法蒂瑪王朝和伊朗、伊拉克的白益王朝[192]。儘管伊斯蘭教反對偶像崇拜,但人像圖畫卻是表達伊斯蘭藝術的主要形式[193]。什葉派對圖像的運用有源遠流長的歷史,往往都描繪穆罕默德的生平事跡、阿里的日常生活及侯賽因在卡爾巴拉戰役的犧牲[194]。

法蒂瑪王朝大力支持藝術發展,結合了多元文化,其一大特色是對生物形象自由和真實的描繪,例如刻劃了動物和鳥類的木雕和虹彩陶器[195]。法蒂瑪王朝的清真寺保留了多柱式結構,庭院的柱子有拱廊支撐[196]。白益王朝深受早期的波斯文化影響,其治下的伊斯法罕和設拉子成為伊斯蘭文化的中心[197]。

派别

什叶派信奉的伊玛目教义。伊玛目在阿拉伯语中原义是祈祷主持的意思。逊尼派中该词还是如此。在什叶派中,伊玛目是人类和真主之间的代表人,有特别神圣的意义。《古兰经》中的隐义,只有通过伊玛目的秘传,信众才能知其奥意。

按什叶派教义,伊玛目只能来自穆罕默德的家属后代。阿里、哈桑、侯赛因是全体什叶派共同信奉的最早三位伊玛目,之后有多少伊玛目各支派有不同意见。

当代什叶派内部分为十二伊玛目派、五伊玛目派(又名宰德派)、七伊玛目派、阿拉维派等分支。其中十二伊玛目派认定从阿里开始,总共有过十二位伊玛目,前十一名逝世后,第十二名伊玛目隐遁,将在世界末日之前重现。七伊玛目派又名伊斯玛仪派,以阿里的第六代后裔伊斯玛仪为宗,受新柏拉图主义影响,建立了复杂的宗教哲学体系。以上每一宗派之下还分成多个分支。此外德鲁兹派源自伊斯玛仪派。

一般來說,什葉派崇尚光榮的殉道,認為受苦是淨化心靈之道,在危難時刻可以採取強硬激烈的手段,包括聖戰。

部分什葉派當權者會直接或間接壓抑遜尼派及蘇非主義[198],如:伊朗、伊拉克和敘利亞。什葉派的武裝組織有真主黨、胡塞武裝組織等。受到什葉派政權壓抑的國內遜尼派[199]逐漸盛行針對什葉派的伊斯蘭恐怖主義派系,以自殺攻擊做為主要反擊手段,亦成為後來多數伊斯蘭恐怖主義多為遜尼派主因。

伊玛目世系

| 阿布杜·穆塔里布 497-578 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 阿布·塔利布 539-619 | 阿布杜拉 553-570 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 先知 穆罕默德 571-632 | 赫迪彻 555-619 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) 阿里 600-661 | 法蒂玛 605-632 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) 哈桑 624-670 | (3) 侯赛因 626-680 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 法蒂玛·本·哈桑 | (4) 宰因·阿比丁 658/659-712 | 杰达·辛迪 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 乌姆·法尔瓦 伯克尔的曾孙女 | (5) 巴基尔 676-733 | (5) 宰德 695-740 (宰德派) | |||||||||||||||||||||||||||||

| 哈米黛 | (6) 贾法尔·萨迪克 702-765 | 法蒂玛·侯赛因 | |||||||||||||||||||||||||||||

| (7) 卡齐姆 745-799 | (7) 伊斯玛仪·本·贾法尔 719/722-760 (伊斯玛仪派) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| (8) 阿里·里达 765-817 | 穆罕默德·本·伊斯玛仪 740-813 (注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| (9) 贾瓦德 810-835 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| (10) 哈迪 827-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| (11) 哈桑·阿斯卡里 846-874 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| (12) 马赫迪 868-? | |||||||||||||||||||||||||||||||

注1:穆罕默德·本·伊斯玛仪被伊斯玛仪派的一个分支认定为隐遁伊玛目(马赫迪)[200]。

分布

什葉派分布在个别国家非常集中,比如伊朗和伊拉克,佔其人口之多數。在这两个伊斯兰人口大国附近的阿塞拜疆人口多數是什叶派,巴林和黎巴嫩比例上也佔多數。在其他地區如巴基斯坦、印度、北非等地的什叶派則比例極低。

目前,伊朗、伊拉克、葉門北部和叙利亚(叙利亚的什叶派占17%,掌权的巴沙尔·阿萨德家族属于什叶派的分支阿拉维派)是由什叶派掌握政权的国家。

分布情形

全世界什葉派比例

| 國家 | 主題 | 人口2009 (皮尤)[201][202] | 什葉派佔穆斯林比例 2009 (皮尤)[201][202] | 佔全部什葉派比例 2009 (皮尤)[201][202] | 註記 |

|---|---|---|---|---|---|

| 伊朗 | 伊朗伊斯蘭教 | 66,000,000–70,000,000 | 90–95 | 37–40 | |

| 巴基斯坦 | 印度次大陸什葉派 | 17,000,000–26,000,000 | 10–15 | 10–15 | 2010年 estimate was that Shia made up about 10-15% of Pakistan's population.[203] |

| 印度 | 印度次大陸什葉派 | 16,000,000–24,000,000 | 10–15 | 9–14 | |

| 伊拉克 | 伊拉克什葉派 | 19,000,000–22,000,000 | 65–70 | 11–12 | |

| 葉門 | 葉門什葉派 | 8,000,000–10,000,000 | 35–40 | ~5 | |

| 土耳其 | Shi'a Islam in Turkey | 7,000,000–11,000,000 | 10–15 | 4–6 | |

| 亞塞拜然 | 亞塞拜然伊斯蘭教 | 5,000,000–7,000,000 | 65–75 | 3–4 | Azerbaijan is majority Shia. An estimate in 2004 assumed the Azerbaijan's population to be 65% Shia, while a 2013 estimate suggested 55% Shia. A 2012 work noted that in Azerbaijan, among believers of all faiths, 10% identified as Sunni, 30% identified as Shia, and the remainder of followers of Islam simply identified as Muslim.[204] |

| 阿富汗 | Shi'a Islam in Afghanistan | 3,000,000–4,000,000 | 10–15 | ~2 | A reliable census has not been taken in Afghanistan in decades, but about 20% of Afghan population is Shia, mostly among ethnic Tajik and Hazara minorities. |

| 敘利亞 | Islam in Syria | 3,000,000–4,000,000 | 15–20 | ~2 | |

| 沙烏地阿拉伯 | Shi'a Islam in Saudi Arabia | 2,000,000–4,000,000 | 10–15 | 1–2 | |

| 奈及利亞 | Shi'a Islam in Nigeria | <4,000,000< | <5 | <2 | Estimates range from as low as 2% of Nigeria's Muslim population to as high as 17% of Nigeria's Muslim population.[a] Some, but not all, Nigerian Shia are affiliated with the banned Islamic Movement in Nigeria, an Iranian-inspired Shia organization led by Ibrahim Zakzaky.[205] |

| 孟加拉 | Islam in Bangladesh | 40,000–50,000 | <1 | <1 | |

| 黎巴嫩 | Shi'a Islam in Lebanon | 1,000,000–2,000,000 | 45–55 | <1 | Estimated, no official census.[206] 50–55% |

| 坦尚尼亞 | Islam in Tanzania | <2,000,000 | <10 | <1 | |

| 科威特 | Shi'a Islam in Kuwait | 500,000–700,000 | 20–25 | <1 | Among Kuwait's estimated 1.4 million citizens, about 30% are Shia (including Ismaili and Ahmadi, whom the Kuwaiti government count as Shia). Among Kuwait's large expatriate community of 3.3 million noncitizens, about 64% are Muslim, and among expatriate Muslims, about 5% are Shia. |

| 德國 | Islam in Germany | 400,000–600,000 | 10–15 | <1 | |

| 巴林 | Islam in Bahrain | 400,000–500,000 | 65–70 | <1 | |

| 塔吉克 | Shi'a Islam in Tajikistan | ~400,000 | ~7 | ~1 | |

| 阿聯 | Islam in the United Arab Emirates | 300,000–400,000 | 10 | <1 | |

| 美國 | 美國伊斯蘭教 美國什葉派 |

200,000–400,000 | 10–15 | <1 | |

| 阿曼 | Islam in Oman | 100,000–300,000 | 5–10 | <1 | As of 2015, about 5% of Omanis are Shia (compared to about 50% Ibadi and 45% Sunni). |

| 英國 | 英國伊斯蘭教 | 100,000–300,000 | 10–15 | <1 | |

| 卡達 | 卡達伊斯蘭教 | ~100,000 | ~10 | <1 |

什叶派在中国

中国穆斯林大多为逊尼派,但也有一部分什叶派信众。新疆帕米尔高原东部塔什库尔干地区的3万塔吉克族信仰什叶派的伊斯玛仪派。新疆莎车有数百名十二伊玛目派的突厥語穆斯林,自称是“克什米尔人”

但中国政府把他们劃為维吾尔族。此外,新疆西部的艾努人(人口3萬多)也信奉什葉派,艾努人的母語為艾努語(伊朗語系與突厥語系的混合語),他們屬於中國未識別的少數民族之一,但也被中國政府劃分為維吾爾族。

中国穆斯林中什叶派信眾很少,但什叶派的教义,如对阿里和法蒂瑪的崇拜,已经渗透到了中國回族的逊尼派以及苏菲派團體之中。

註釋

- ^ A 2019 Council on Foreign Relations article states: "Nobody really knows the size of the Shiite population in Nigeria. Credible estimates that its numbers range between 2 and 3 percent of Nigeria’s population, which would amount to roughly four million." A 2019 BBC News article said that "Estimates of [Nigerian Shia] numbers vary wildly, ranging from less than 5% to 17% of Nigeria's Muslim population of about 100 million."

註腳

- ^ 蘇寶貴(1990年),第18-21页

- ^ 王麗(2007年),第28-31页

- ^ 張文建(1981年),第254页

- ^ Anckar(2021年),第52页

- ^ Ahmed(2007年),第44页

- ^ Hay(2009年),第155页

- ^ Mockaitis(2013年),第372页

- ^ 8.0 8.1 Çakmak(2017年),第72页

- ^ Wolff(2007年),第47页

- ^ Thackrah(2008年),第129页

- ^ Wight(2017年),第214页

- ^ Dechant,Lantigua & Fasching(2011年),第290页

- ^ Lolaki(2019年),第38页

- ^ Afeef(2015年),第7-9页

- ^ Potter(2014年),第16页

- ^ Guidère(2017年),第416页

- ^ Zafar(2014年),第173页

- ^ Paolucci(1991年),第83页

- ^ 馬堅(2003年),第289、336页

- ^ Shomali(2003年),第14页

- ^ Leaman(2005年),第588-589页

- ^ Fitzpatrick & Walker(2014年),第20页

- ^ Esposito(2004年),第26页

- ^ Hansen & Curtis(2022年),第202页

- ^ Robinson(2021年),第6页

- ^ 26.0 26.1 Schulman(2002年),第31页

- ^ Fitzpatrick & Walker(2014年),第20-21页

- ^ Nasr,Dabashi & Nasr(1988年),第160-161页

- ^ Ostovar(2016年),第20页

- ^ Daftary,Sajoo & Jiwa(2015年),第171-172页

- ^ Jafri(2002年),Conceptual Foundations

- ^ Crone(2016年),第440-441页

- ^ Tucker(2015年),第789页

- ^ Burns(2010年),第81页

- ^ Shomali(2003年),第24-25页

- ^ Self(2005年),第10页

- ^ Çakmak(2017年),第1499页

- ^ Stangroom(2014年),第48-49页

- ^ Amayreh(2017年),第58-59页

- ^ Inloes(2012年),第423-440页

- ^ Ostovar(2016年),第21页

- ^ Bowen(2014年),第57页

- ^ Gonzalez(2013年),第41-42页

- ^ Ruthven & Nanji(2004年),第34页

- ^ Gordon,O'Brien & Palmer(2009年),第40页

- ^ Curta & Holt(2016年),第373页

- ^ Geldart(1999年),第146页

- ^ Nasr(2016年),Chapter 1: The Other Islam

- ^ Ostovar(2016年),第24页

- ^ Jafri(2002年),Chapter 8: The Reaction after Karbala

- ^ McHugo(2017年),第76页

- ^ Gonzalez(2013年),第51-52页

- ^ Hiro(2013年),第48-49页

- ^ Tucker(2019年),第6页

- ^ Daftary,Sajoo & Jiwa(2015年),第174页

- ^ Curta & Holt(2016年),第437页

- ^ Holt(2019年),第408页

- ^ Silberman等(2012年),第356页

- ^ Deming(2015年),第405-406页

- ^ Cosman & Jones(2009年),第143页

- ^ Syed,Akhtar & Usmani(2011年),第210页

- ^ Kia(2017年),第154页

- ^ Armajani(2020年),第17页

- ^ Sariyannis(2018年),第458页

- ^ Louër(2011年),第19页

- ^ Takim(2021年),第83-85页

- ^ A ́goston & Masters(2010年),第281页

- ^ Nakash(2018年),第15-16页

- ^ Kamrava(2022年),第7-8页

- ^ Başkan(2014年),第88-89页

- ^ Ostovar(2016年),第27-28页

- ^ Bayat(2000年),第187页

- ^ Sunar(2021年),第102-103页

- ^ Nault(2008年),第175页

- ^ Armajani(2020年),第44-45页

- ^ Farazmand(1995年),第227-257页

- ^ Wagner(2010年),第86页

- ^ Oualaalou(2018年),第80-81页

- ^ Mockaitis(2013年),第402页

- ^ Monshipouri(2011年),第109页

- ^ 劉中民(2018年),第102-103页

- ^ Puelings(2010年),第7页

- ^ Gheissari & Nasr(2009年),第48页

- ^ Millward(1973年),第111-128页

- ^ Pay(2016年),第107页

- ^ Nasr(2016年),The Making of Shia Politics

- ^ Poya & Suleiman(2017年),第134页

- ^ Bayram(2014年),第19页

- ^ Tucker(2015年),第790页

- ^ Bennett(1998年),第142页

- ^ Campo(2009年),第214页

- ^ Moezzi & Jambet(2018年),第54页

- ^ Voerding(2009年),第144页

- ^ Dabashi(2012年),第174页

- ^ Abdulsater(2017年),第66-67页

- ^ as-Saduq(2014年),The Belief of The Imamiya Concerning Tawhid

- ^ Kars(2019年),第56页

- ^ Daftary & Miskinzoda(2014年),第471页

- ^ Pouresmaeil(2012年),第65-80页

- ^ Dowd & Nielson(2006年),第243页

- ^ Rizvi(1992年),第6页

- ^ el-Aswad(2012年),第61页

- ^ Maréchal(2013年),第20页

- ^ Shomali(2003年),第93页

- ^ Ibrahim(2008年),第175页

- ^ Morgan(2010年),第225页

- ^ Latham,Young & Serjeant(2006年),第17页

- ^ Kawtharani(2019年),第67页

- ^ Barkey,Kaviraj & Naresh(2021年),第332页

- ^ Campo(2009年),第23页

- ^ Dakake(2007年),第120页

- ^ Kohlberg(2020年),第142页

- ^ Esposito & DeLong-Bas(2018年),第77-78页

- ^ Ajami(2012年),第57页

- ^ Ṭabāṭabāʼī(1979年),第198页

- ^ Stewart(2016年),第11-27页

- ^ Bowering,Mirza & Crone(2013年),第136页

- ^ Kohlberg(1975年),第395-402页

- ^ Ṭabāṭabāʼī(1979年),第118-119页

- ^ Rippin(2008年),第188-189页

- ^ Rizvi(1992年),第18页

- ^ Haider(2014年),第20页

- ^ Latham,Young & Serjeant(2006年),第30页

- ^ Wilmers(2018年),第242页

- ^ Dabashi(2012年),第128页

- ^ Maréchal(2013年),第13-14页

- ^ Armajani(2020年),第13页

- ^ Ostovar(2016年),第26页

- ^ Rizvi(2014年),第68页

- ^ Miller(2006年),第90页

- ^ Rahnema(2016年),第134页

- ^ Campo(2010年),第238页

- ^ Weeramantry(1988年),第47-48页

- ^ Momen(1987年),第184页

- ^ Mavani(2013年),第220页

- ^ Moussawi(2010年),Principles in Shi'i Islam

- ^ Meri(2005年),第732页

- ^ Basit(2012年),第38页

- ^ Sajoo(2012年),第15页

- ^ Roberson(2004年),第xix页

- ^ Beebe & Pherson(2014年),第290页

- ^ Shomali(2003年),第29-30页

- ^ Çakmak(2017年),第1286页

- ^ Shoemaker(2022年),第35页

- ^ Moussawi(2012年),Chapter One: Principles in Shi'i Islam

- ^ Dahlen(2004年),第95页

- ^ Nasr(2007年),第52页

- ^ Morgan(2010年),第34页

- ^ Daftary & Miskinzoda(2014年),第154-155页

- ^ 150.0 150.1 Moezzi & Jambet(2018年),第46页

- ^ Goldman(2014年),第338页

- ^ 152.0 152.1 Çakmak(2017年),第485页

- ^ Dabashi(2012年),第65-67页

- ^ al-Fadli(2011年),第64-67页

- ^ Mavani(2013年),第78-79页

- ^ Haider(2014年),第152页

- ^ Shah(2006年),第71-72页

- ^ Hallaq(2009年),第119页

- ^ Sachedina(1981年),第145页

- ^ An-Na'im(1996年),第30-31页

- ^ Bello(1989年),第157-158页

- ^ Akhlaq(2023年),第83页

- ^ Hallaq(2009年),第119-120页

- ^ Enayat(2013年),第27页

- ^ Haider(2014年),第24-25页

- ^ Bhojani(2015年),第26页

- ^ Meri(2006年),第732页

- ^ Takim(2022年),第78页

- ^ Takim(2022年),第159页

- ^ Korangy等(2016年),第286-288页

- ^ Daftary,Sajoo & Jiwa(2015年),第150页

- ^ Leaman(2006年),第684页

- ^ Blank(2001年),第129页

- ^ Armajani(2020年),第11-12页

- ^ Haider(2014年),第84页

- ^ Bennett(2020年),第52页

- ^ Rippin(2001年),第125页

- ^ Cornell(2007年),第8页

- ^ Morgan(2010年),第227页

- ^ Nasir(1990年),第58页

- ^ Herring & Choudhry(2019年),第263页

- ^ Nasir(2009年),第24页

- ^ Paidar(1997年),第278页

- ^ Friedl & Afkhami(1994年),第172页

- ^ Rubin(2015年),第626页

- ^ Marshall Cavendish Reference(2011年),第50页

- ^ Esposito(2003年),第174页

- ^ Agarwal(2010年),第67页

- ^ Takim(2007年),第45页

- ^ Shomali(2003年),第117页

- ^ Mavani(2013年),第147页

- ^ Daftary,Sajoo & Jiwa(2015年),第228-229页

- ^ Zeiny & Fotouhi(2017年),第35页

- ^ Raudvere(2014年),第203页

- ^ Komaroff(1992年),第8页

- ^ Raymond(2000年),第58页

- ^ Bonner(2017年),第26页

- ^ 什葉派欺凌 遜尼派投靠IS. [2015-09-13]. (原始内容存档于2017-04-14).

- ^ 如伊朗的俾路支斯坦,及海珊垮台後由什葉派政權統治的遜尼派地區

- ^ 存档副本. [2016-01-14]. (原始内容存档于2021-01-25).

- ^ 201.0 201.1 201.2 201.3 201.4 Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population. Pew Research Center. 2009-10-07 [2010-08-25]. (原始内容存档于2015-12-14).

- ^ 202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 Miller, Tracy (编). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population (PDF). Pew Research Center. 2009-10-29 [2009-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2010-01-13).

- ^ Pakistan. The World Factbook. Central Intelligence Agency. [2020-09-27]. (原始内容存档于2020-12-15).

- ^ James Reynolds, Why Azerbaijan is closer to Israel than Iran (页面存档备份,存于互联网档案馆), BBC News (12 August 2012).

- ^ John Campbell, More Trouble Between Nigeria's Shia Minority and the Police (页面存档备份,存于互联网档案馆), Council on Foreign Relations (10 July 2019).

- ^ Growth of the world's urban and rural population: 1920–2000, p. 81. United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs

參考文獻

- 蘇寶貴, 伊斯蘭教派知多少, 阿拉伯世界 (上海外國語大學), 1990,, 4 (1990): 18–21 (中文(简体))

- 王麗, 什葉派宗教領袖發展軌跡-從十二伊瑪目派談起, 世界宗教文化 (中國社會科學院世界宗教研究), 2007,, 4 (2007): 28–31 (中文(简体))

- 張文建, 宗教史話, 吉林人民出版社, 1981 (中文(简体))

- Anckar, Carsten, Religion and Democracy: A Worldwide Comparison, Routledge, 2021, ISBN 1000475522 (英语)

- Ahmed, Akbar, Journey into Islam: The Crisis of Globalization, Brookings Institution Press, 2007, ISBN 0815701330 (英语)

- Hay, Jeff, World Religions, Greenhaven Publishing LLC, 2009, ISBN 0737746270 (英语)

- Mockaitis, Thomas R., The Iraq War Encyclopedia, ABC-CLIO, 2013, ISBN 0313380635 (英语)

- Wight, Colin, Rethinking Terrorism: Terrorism, Violence and the State, Bloomsbury Publishing, 2017, ISBN 1137540540 (英语)

- Thackrah, John Richard, Routledge Companion to Military Conflict since 1945, Routledge, 2008, ISBN 1134226985 (英语)

- Dechant, Dell; Lantigua, David M.; Fasching, Darrell J., Comparative Religious Ethics: A Narrative Approach to Global Ethics, John Wiley & Sons, 2011, ISBN 1444396129 (英语)

- Lolaki, Seyed Mohammad, Diverging Approaches of Political Islamic Thought in Iran since the 1960s, Springer Nature, 2019, ISBN 9811504784 (英语)

- Afeef, Mohammed, The Syrian Conflict: An International Battlefield, Libertatem Magazine (Libertatem Group), 2015, (9) (英语)

- Puelings, Jelle, Fearing a 'Shiite Octopus' Sunni-Shi'a relations and the implications for Belgium and Europe, Academia Press, 2010, ISBN 903821538X (英语)

- Çakmak, Cenap, Islam: A Worldwide Encyclopedia, ABC-CLIO, 2017, ISBN 1610692179 (英语)

- Wolff, Richard, The Popular Encyclopedia of World Religions, Harvest House Publishers, 2007, ISBN 0736920072 (英语)

- Guidère, Mathieu, Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism, Rowman & Littlefield, 2017, ISBN 1538106701 (英语)

- Zafar, Harris, Demystifying Islam: Tackling the Tough Questions, Rowman & Littlefield, 2014, ISBN 1442223286 (英语)

- Paolucci, Henry, Iran, Israel, and the United States: An American Foreign Policy Background Study, Griffon House Publications, 1991, ISBN 0918680441 (英语)

- 馬堅, 古蘭經, 中國社會科學出版社, 2003, ISBN 9787500406778 (中文(简体))

- Shomali, Mohammad A., Shi'i Islam: Origins, Faith and Practices, ICAS Press, 2003, ISBN 190406311X (英语)

- Leaman, Oliver, The Quran - An Encyclopedia, Routledge, 2005, ISBN 0415326397 (英语)

- Fitzpatrick, Coeli; Walker, Adam Hani, Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God, ABC-CLIO, 2014, ISBN 1610691784 (英语)

- Esposito, John L., The Islamic World: Past and Present, Oxford University Press, 2004, ISBN 0199771707 (英语)

- Hansen, Valerie; Curtis, Ken, Voyages in World History, Cengage Learning, 2022, ISBN 0357662261 (英语)

- Robinson, Thomas, Islam: Understanding Our Religious World, ROBINEST, 2021, ISBN 1777243033 (英语)

- Schulman, Jana K., The Rise of the Medieval World, 500-1300: A Biographical Dictionary, Greenwood Publishing Group, 2002, ISBN 0313308179 (英语)

- Nasr, Seyyed Hossein; Dabashi, Hamid; Nasr, Seyyed Vali Reza, Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality, SUNY Press, 1988, ISBN 0887066895 (英语)

- Ostovar, Afshon, Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards, Oxford University Press, 2016, ISBN 0199387893 (英语)

- Daftary, Farhad; Sajoo, Amyn; Jiwa, Shainool, The Shi'i World: Pathways in Tradition and Modernity, Bloomsbury Publishing, 2015, ISBN 085772763X (英语)

- Jafri, Syed Husain Mohammad, The Origins and Early Development of Shi'a Islam, Oxford University Press, 2002, ISBN 0195793870 (英语)

- Crone, Patricia, The Qurʾānic Pagans and Related Matters: Collected Studies in Three Volumes, Volume 1, BRILL, 2016, ISBN 900431928X (英语)

- Tucker, Spencer C., U.S. Conflicts in the 21st Century: Afghanistan War, Iraq War, and the War on Terror [3 volumes]: Afghanistan War, Iraq War, and the War on Terror, ABC-CLIO, 2015, ISBN 1440838798 (英语)

- Burns, William E., Speeches in World History, Infobase Publishing, 2010, ISBN 1438126808 (英语)

- Self, David, Islam, Gareth Stevens Publishing LLLP, 2005, ISBN 0836858689 (英语)

- Stangroom, Jeremy, Trailblazers in Religion, The Rosen Publishing Group, Inc, 2014, ISBN 1477781420 (英语)

- Amayreh, Khalid, My Story with the Shiites: Major Contradictions in the Shiite Imami Religion, Strategic Book Publishing & Rights Agency, 2017, ISBN 1681819635 (英语)

- Inloes, Amina, The Queen of Sheba in Shi'a Hadith, Journal of Shi'a Islamic Studies, 2012, 5 (4): 423–440, doi:10.1353/isl.2012.0054 (英语)

- Bowen, Wayne H., The History of Saudi Arabia, 2nd Edition, ABC-CLIO, 2014, ISBN 1610698770 (英语)

- Gonzalez, Nathan, The Sunni-Shia Conflict: Understanding Sectarian Violence in the Middle East, Nortia Media Ltd, 2013, ISBN 0984225218 (英语)

- Ruthven, Malise; Nanji, Azim, Historical Atlas of Islam, Harvard University Press, 2004, ISBN 0674013859 (英语)

- Gordon, Matthew S.; O'Brien, Joanne; Palmer, Martin, Islam, Chelsea House Publications, 2009, ISBN 1604131098 (英语)

- Curta, Florin; Holt, Andrew, Great Events in Religion: An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, ABC-CLIO, 2016, ISBN 1610695666 (英语)

- Geldart, Anne, Islam, Heinemann, 1999, ISBN 0435303252 (英语)

- Nasr, Vali, The Shia Revival, W. W. Norton & Company, 2016, ISBN 1324001054 (英语)

- McHugo, John, A Concise History of Sunnis & Shi'is, Saqi Books, 2017, ISBN 0863561632 (英语)

- Hiro, Dilip, Holy Wars: The Rise of Islamic Fundamentalism, Routledge, 2013, ISBN 041590207X (英语)

- Tucker, Spencer C., Middle East Conflicts from Ancient Egypt to the 21st Century: An Encyclopedia and Document Collection, ABC-CLIO, 2019, ISBN 1440853533 (英语)

- Holt, Andrew, The World of the Crusades: A Daily Life Encyclopedia, ABC-CLIO, 2019, ISBN 1440854629 (英语)

- Silberman, Neil Asher; Bauer, Alexander A.; Holtorf, Cornelius; García, Margarita Díaz-Andreu; Waterton, Emma, The Oxford Companion to Archaeology, Oxford University Press, 2012, ISBN 0195076184 (英语)

- Deming, Willoughby, Understanding the Religions of the World: An Introduction, Wiley-Blackwell, 2015, ISBN 111876756X (英语)

- Cosman, Madeleine Pelner; Jones, Linda Gale, Handbook to Life in the Medieval World, Infobase Publishing, 2009, ISBN 1438109075 (英语)

- Syed, Muzaffar Husain; Akhtar, Syed Saud; Usmani, B D, A Concise History of Islam, Vij Books India, 2011, ISBN 9381411093 (英语)

- Kia, Mehrdad, The Ottoman Empire: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO, 2017, ISBN 1610693892 (英语)

- Armajani, Jon, Shia Islam and Politics: Iran, Iraq, and Lebanon, Rowman & Littlefield, 2020, ISBN 1793621365 (英语)

- Sariyannis, Marinos, A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century, BRILL, 2018, ISBN 900438524X (英语)

- Louër, Laurence, Transnational Shia Politics: Religious and Political Networks in the Gulf, Hurst Publishers, 2011, ISBN 1849042144 (英语)

- Takim, Liyakat, Shi'ism Revisited: Ijtihad and Reformation in Contemporary Times, Oxford University Press, 2021, ISBN 0197606571 (英语)

- A ́goston, Ga ́bor; Masters, Bruce Alan, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, 2010, ISBN 1438110251 (英语)

- Nakash, Yitzhak, The Shi'is of Iraq, Princeton University Press, 2018, ISBN 0691190445 (英语)

- Kamrava, Mehran, A Dynastic History of Iran: From the Qajars to the Pahlavis, Cambridge University Press, 2022, ISBN 1009224662 (英语)

- Başkan, Birol, From Religious Empires to Secular States: State Secularization in Turkey, Iran, and Russia, Routledge, 2014, ISBN 1317802047 (英语)

- Bayat, Mangol, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran, Syracuse University Press, 2000, ISBN 0815628536 (英语)

- Sunar, Lutfi, The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought, Routledge, 2021, ISBN 9780367699130 (英语)

- Nault, Derrick M., Development in Asia: Interdisciplinary, Post-neoliberal, and Transnational Perspectives, Universal-Publishers, 2008, ISBN 1599424886 (英语)

- Wagner, Heather Lehr, The Iranian Revolution, Infobase Publishing, 2010, ISBN 1438132360 (英语)

- Oualaalou, David, Volatile State: Iran in the Nuclear Age, Indiana University Press, 2018, ISBN 0253031192 (英语)

- Mockaitis, Thomas R., The Iraq War Encyclopedia, ABC-CLIO, 2013, ISBN 0313380635 (英语)

- Monshipouri, Mahmood, Muslims in Global Politics: Identities, Interests, and Human Rights, University of Pennsylvania Press, 2011, ISBN 081220283X (英语)

- 劉中民, 當代中東國際關係中的伊斯蘭因素研究, 社會科學文獻出版社, 2018, ISBN 7520123987 (中文(简体))

- Gheissari, Ali; Nasr, Vali, Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty, Oxford University Press, 2009, ISBN 0195396960 (英语)

- Millward, William G., Aspects of Modernism in Shī'a Islam, Studia Islamica (Brill), 1973, 37: 111–128 (英语)

- Pay, Vahid Nick, Republican Islam: Power and Authority in Iran, Bloomsbury Publishing, 2016, ISBN 0857728040 (英语)

- Farazmand, Ali, Religion and Politics in Contemporary Iran: Shia Radicalism, Revolution, and National Character, International Journal on Group Rights (Brill), 1995, 3 (3): 227–257 (英语)

- Poya, Abbas; Suleiman, Farid, Unity and Diversity in Contemporary Muslim Thought, Cambridge Scholars Publishing, 2017, ISBN 1443879118 (英语)

- Bayram, Aydin, Shi'ism in the Middle East, Lulu.com, 2014, ISBN 1304620433 (英语)

- Bennett, Clinton, In Search of Muhammad, A&C Black, 1998, ISBN 0826435769 (英语)

- Campo, Juan Eduardo, Encyclopedia of Islam, Infobase Publishing, 2009, ISBN 1438126964 (英语)

- Moezzi, Mohammad-Ali Amir; Jambet, Christian, What Is Shi’i Islam?: An Introduction, Routledge, 2018, ISBN 113809370X (英语)

- Dabashi, Hamid, Shi'ism: A Religion of Protest, Harvard University Press, 2012, ISBN 0674262913 (英语)

- Voerding, Philip, The Trouble with Christianity: A Concise Outline of Christian History: From the Traditional Western Birth of Christ (PBUH) to Contemporary American Evangelical Fundamentalism, AuthorHouse, 2009, ISBN 1438989245 (英语)

- Potter, Lawrence G., Sectarian Politics in the Persian Gulf, Oxford University Press, 2014, ISBN 9780190237967 (英语)

- el-Aswad, El-Sayed, Muslim Worldviews and Everyday Lives, AltaMira Press, 2012, ISBN 0759121192 (英语)

- Ibrahim, Mir Mohammad, Sociology of Religions, PHI Learning, 2008, ISBN 8120333594 (英语)

- Morgan, Diane, Essential Islam: A Comprehensive Guide to Belief and Practice, Praeger/ABC-CLIO, 2010, ISBN 0313360251 (英语)

- Latham, J. D.; Young, M. J. L.; Serjeant, R. B., Religion, Learning and Science in the 'Abbasid Period, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0521028876 (英语)

- Kawtharani, Farah W., Political Thought in Contemporary Shi‘a Islam, Springer International Publishing, 2019, ISBN 3030280578 (英语)

- Maréchal, Brigitte, The Dynamics of Sunni-Shia Relationships: Doctrine, Transnationalism, Intellectuals and the Media, Hurst, 2013, ISBN 1849042179 (英语)

- Barkey, Karen; Kaviraj, Sudipta; Naresh, Vatsal, Negotiating Democracy and Religious Pluralism: India, Pakistan, and Turkey, Oxford University Press, 2021, ISBN 0197530044 (英语)

- Dakake, Maria Massi, The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam, State University of New York Press, 2007, ISBN 0791470334 (英语)

- Kohlberg, Etan, In Praise of the Few. Studies in Shiʿi Thought and History, Brill, 2020, ISBN 9004406972 (英语)

- Abdulsater, Hussein Ali, Shi'i Doctrine, Mu'tazili Theology: Al-Sharif Al-Murtada and Imami Discourse, Edinburgh University Press, 2017, ISBN 9781474404402 (英语)

- as-Saduq, Shaykh, A Shi'ite Creed, Lulu.com, 2014, ISBN 1312634383 (英语)

- Kars, Aydogan, Unsaying God: Negative Theology in Medieval Islam, Oxford University Press, 2019, ISBN 0190942479 (英语)

- Daftary, Farhad; Miskinzoda, Gurdofarid, The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law, Bloomsbury Publishing, 2014, ISBN 0857723383 (英语)

- Pouresmaeil, E., Seeing Allah While Dreaming: A Comparison between Shi‘a and Sunni Beliefs, Journal of Shi'a Islamic Studies (ICAS Press), 2012, 5 (1), doi:10.1353/isl.2012.0015 (英语)

- Dowd, E. Thomas; Nielson, Stevan Lars, The Psychologies in Religion: Working with the Religious Client, Springer Publishing Company, 2006, ISBN 0826128572 (英语)

- Rizvi, Saeed Akhtar, The Justice of God, Bilal Muslim Mission of Tanzania, 1992, ISBN 9976956649 (英语)

- Esposito, John L.; DeLong-Bas, Natana J., Shariah: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2018, ISBN 0199325057 (英语)

- Ajami, Fouad, The Vanished Imam: Musa Al Sadr and the Shia of Lebanon, Cornell University Press, 2012, ISBN 080146515X (英语)

- Stewart, Devin J., A Case of Twelver Shiite "Taqiyyah" in 16th-Century Damascus: Claimed Adherence to the Shafi'i Legal School, Rivista degli studi orientali (Sapienza - Universita di Roma), 2016, 89 (1/2): 11–27 (英语)

- Bowering, Gerhard; Mirza, Mahan; Crone, Patricia, The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, Princeton University Press, 2013, ISBN 0691134847 (英语)

- Ṭabāṭabāʼī, Muḥammad Ḥusayn, Shi'ite Islam, State University of New York Press, 1979, ISBN 0873953908 (英语)

- Kohlberg, Etan, Some Imāmī-shīʿī Views on Taqiyya, Journal of the American Oriental Society (American Oriental Society), 1975, 95 (3): 395–402 (英语)

- Rippin, Andrew, The Islamic World, Routledge, 2008, ISBN 0415366461 (英语)

- Wilmers, Damaris, Beyond Schools: Muḥammad B. Ibrāhīm Al-Wazīrʼs (D. 840/1436) Epistemology of Ambiguity, Islamic History and Civilizati, 2018, ISBN 9004378359 (英语)

- Miller, Roland E., Muslims and the Gospel: Bridging the Gap, Lutheran University Press, 2006, ISBN 1932688072 (英语)

- Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar, Day of Judgement, Bilal Muslim Mission of Tanzania, 2014, ISBN 9987620027 (英语)

- Rahnema, Ali, Shi'i Reformation in Iran: The Life and Theology of Shari’at Sangelaji, Taylor & Francis, 2016, ISBN 1317055330 (英语)

- Campo, Juan Eduardo, Encyclopedia of Islam, Infobase Publishing, 2010, ISBN 1438126964 (英语)

- Weeramantry, C.G., Islamic Jurisprudence: An International Perspective, Palgrave Macmillan UK, 1988, ISBN 1349194565 (英语)

- Momen, Moojan, An Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism, Yale University Press, 1987, ISBN 0300035314 (英语)

- Mavani, Hamid, Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism: From Ali to Post-Khomeini, Taylor & Francis, 2013, ISBN 1135044732 (英语)

- Moussawi, Ibrahim, Shi'ism and the Democratisation Process in Iran: With a Focus on Wilayat Al-Faqih, Saqi, 2010, ISBN 9780863568312 (英语)

- Meri, Josef W., Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Taylor & Francis, 2005, ISBN 1135456038 (英语)

- Basit, Abdul, The Global Muslim Community at a Crossroads: Understanding Religious Beliefs, Practices, and Infighting to End the Conflict, ABC-CLIO, 2012, ISBN 0313396981 (英语)

- Sajoo, Amyn, A Companion to Muslim Ethics, Bloomsbury Publishing, 2012, ISBN 0857723316 (英语)

- Roberson, B.A., Shaping the Current Islamic Reformation, Taylor & Francis, 2004, ISBN 113576302X (英语)

- Beebe, Sarah Miller; Pherson, Randolph H., Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action, SAGE Publications, 2014, ISBN 1483340155 (英语)

- Shoemaker, Stephen J., Creating the Qur’an: A Historical-Critical Study, University of California Press, 2022, ISBN 0520389042 (英语)

- Moussawi, Ibrahim, Shi'ism and the Democratisation Process in Iran: With a Focus on Wilayat Al-Faqih, Saqi Books, 2012, ISBN 0863568319 (英语)

- Dahlen, Ashk, Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran, Taylor & Francis, 2004, ISBN 1135943559 (英语)

- Nasr, Vali, The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future, W. W. Norton, 2007, ISBN 0393066401 (英语)

- Goldman, Jan, The War on Terror Encyclopedia: From the Rise of Al-Qaeda to 9/11 and Beyond, ABC-CLIO, 2014, ISBN 1610695119 (英语)

- al-Fadli, Abd al-Hadi, Introduction to Hadith, ICAS Press, 2011, ISBN 1904063470 (英语)

- Haider, Najam, Shi'i Islam: An Introduction, Cambridge University Press, 2014, ISBN 1107625785 (英语)

- Shah, Niaz, Women, the Koran and International Human Rights Law: The Experience of Pakistan, Brill, 2006, ISBN 9047410173 (英语)

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Syracuse University Press, 1996, ISBN 9780815627067 (英语)

- Akhlaq, Sayed Hassan, The Making of Shia Ayatollahs, Lexington Books, 2023, ISBN 1793655162 (英语)

- Bello, Iysa A., The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy: Ijma and Ta Wil in the Conflict Between Al-Ghazali and Ibn Rushd, Brill Academic Pub, 1989, ISBN 9004080929 (英语)

- Hallaq, Wael B., Shari’a: Theory, Practice, Transformations, Cambridge University Press, 2009, ISBN 0521678749 (英语)

- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shi'ism, State University of New York Press, 1981, ISBN 0873954580 (英语)

- Enayat, Hadi, Law, State, and Society in Modern Iran: Constitutionalism, Autocracy, and Legal Reform, 1906-1941, Palgrave Macmillan, 2013, ISBN 1137282029 (英语)

- Bhojani, Ali-Reza, Moral Rationalism and Shari'a: Independent Rationality in Modern Shi'i Usul Al-Fiqh, Taylor & Francis, 2015, ISBN 1317627555 (英语)

- Meri, Josef W., Medieval Islamic Civilization: L-Z, index, Routledge, 2006, ISBN 0415966922 (英语)

- Takim, Liyakat, Shi'ism Revisited: Ijtihad and Reformation in Contemporary Times, Oxford University Press, 2022, ISBN 0197606571 (英语)

- Korangy, Alireza; Thackston, Wheeler M.; Mottahedeh, Roy P.; Granara, William, Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy, De Gruyter, 2016, ISBN 3110313723 (英语)

- Leaman, Oliver, The Qur'an: An Encyclopedia, Taylor & Francis, 2006, ISBN 1134339755 (英语)

- Blank, Jonah, Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity Among the Daudi Bohras, University Of Chicago Press, 2001, ISBN 0226056767 (英语)

- Bennett, Matthew, 40 Questions about Islam, Kregel Publications, 2020, ISBN 0825446228 (英语)

- Rippin, Andrew, Muslims: Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, 2001, ISBN 0415217822 (英语)

- Cornell, Vincent J., Voices of Islam, ABC-CLIO, LLC, 2007, ISBN 0275987329 (英语)

- Nasir, Jamal, The Islamic Law of Personal Status, Springer Netherlands, 1990, ISBN 1853332801 (英语)

- Nasir, Jamal J. Ahmad, The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation, BRILL, 2009, ISBN 9004172734 (英语)

- Paidar, Parvin, Women and the political process in twentieth-centruy Iran, Cambridge University Press, 1997, ISBN 052159572X (英语)

- Friedl, Erika; Afkhami, Mahnaz, In the Eye of the Storm: Women in Post-revolutionary Iran, Syracuse University Press, 1994, ISBN 0815626339 (英语)

- Rubin, Barry, The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture, Taylor & Francis, 2015, ISBN 1317455789 (英语)

- Marshall Cavendish Reference, Modern Muslim Societies, Marshall Cavendish Reference, 2011, ISBN 0761479279 (英语)

- Herring, Jonathan; Choudhry, Shazia, The Cambridge Companion to Comparative Family Law, Cambridge University Press, 2019, ISBN 1107167531 (英语)

- Esposito, John L., The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, 2003, ISBN 0195125584 (英语)

- Agarwal, Sanjay, Daan and Other Giving Traditions in India: The Forgotten Pot of Gold, AccountAid India, 2010, ISBN 8191085402 (英语)

- Takim, Liyakat N., The Heirs of the Prophet: Charisma and Religious Authority in Shi'ite Islam, State University of New York Press, 2007, ISBN 0791467384 (英语)

- Zeiny, Esmail; Fotouhi, Sanaz, Seen and Unseen: Visual Cultures of Imperialism, Brill, 2017, ISBN 9004357017 (英语)

- Raudvere, Catharina, Islam: An Introduction, Bloomsbury Publishing, 2014, ISBN 1786739933 (英语)

- Raymond, André, Cairo, Harvard University Press, 2000, ISBN 0674003160 (英语)

- Komaroff, Linda, Islamic art in the Metropolitan Museum: The Historical Context, Metropolitan Museum of Art, 1992, ISBN 0300193564 (英语)

- Bonner, Jay, Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, Springer New York, 2017, ISBN 1441902171 (英语)

参见

外部連結

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||