不扩散核武器条约:修订间差异

Andy woker er(留言 | 贡献) |

Andy woker er(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |

||

| 第98行: | 第98行: | ||

===第三支柱:和平利用核能=== |

===第三支柱:和平利用核能=== |

||

《不扩散核武器条约》第四条承认所有缔约国均有权根据防扩散义务为和平目的发展核能并从该领域的国际合作中受益,第四条也鼓励这种合作。所谓的第三支柱规定,为了和平目的,向《不扩散核武器条约》缔约方转让核技术和材料,以发展这些国家的民用核能计划,但须接受国际原子能机构的保障监督,以证明其核计划没有被用于发展核武计划。 |

《不扩散核武器条约》第四条承认所有缔约国均有权根据防扩散义务为和平目的发展核能并从该领域的国际合作中受益,第四条也鼓励这种合作。所谓的第三支柱规定,为了和平目的,向《不扩散核武器条约》缔约方转让核技术和材料,以发展这些国家的民用核能计划,但须接受国际原子能机构的保障监督,以证明其核计划没有被用于发展核武计划。<ref>{{Cite book|chapter=American Global Challenges: The Obama Era|url=https://books.google.com/books?id=ad7HAAAAQBAJ|publisher=Springer|date=2011-05-23|isbn=978-0-230-11911-6|language=en|first=M.|last=Zaki|title=American Global Challenges: The Obama Era}}</ref> |

||

由于商业上流行的轻水反应堆[[核电站]]使用[[浓缩铀]],因此各国必须能够浓缩铀或在国际市场上购买铀。时任[[国际原子能机构总干事]][[穆罕默德·巴拉迪]]称浓缩和后处理能力的扩散是核不扩散制度的“[[阿喀琉斯之踵]]”。截至2007年,已有13个国家拥有浓缩铀能力。 |

由于商业上流行的轻水反应堆[[核电站]]使用[[浓缩铀]],因此各国必须能够浓缩铀或在国际市场上购买铀。时任[[国际原子能机构总干事]][[穆罕默德·巴拉迪]]称浓缩和后处理能力的扩散是核不扩散制度的“[[阿喀琉斯之踵]]”。截至2007年,已有13个国家拥有浓缩铀能力。<ref>{{Cite web|title=FT Interview 190207|url=https://web.archive.org/web/20070222120753/http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2007/ft190207.html|website=web.archive.org|date=2007-02-22|access-date=2024-02-12}}</ref> |

||

在20世纪60年代和70年代,通过美国和平原子计划和类似的苏联计划,向许多国家(近 60个国家)提供了以武器级高浓缩铀 (HEU) 为燃料的研究反应堆。80年代出于扩散担忧,美国启动了一项将高浓缩铀研究堆改造为使用低浓缩燃料的计划。然而,2015年有26个国家拥有超过1公斤的民用高浓铀,截至2016年,用于民用研究的高浓铀库存为60吨,有74个研究堆仍在使用高浓铀。 |

在20世纪60年代和70年代,通过美国和平原子计划和类似的苏联计划,向许多国家(近 60个国家)提供了以武器级高浓缩铀 (HEU) 为燃料的研究反应堆。80年代出于扩散担忧,美国启动了一项将高浓缩铀研究堆改造为使用低浓缩燃料的计划。然而,2015年有26个国家拥有超过1公斤的民用高浓铀,截至2016年,用于民用研究的高浓铀库存为60吨,有74个研究堆仍在使用高浓铀。 |

||

由于[[裂变材料]]的可用性长期以来被认为是一个国家核武器发展努力的主要障碍和“调速因素”,因此美国在2004年宣布将其作为防止铀浓缩和钚进一步扩散的政策重点。人们担心,拥有能力的国家实际上可以选择利用这种能力按需生产用于武器的裂变材料,从而获得所谓的“虚拟”核武器计划。因此,尽管ENR技术具有潜在的严重扩散影响,但NPT成员国对ENR技术的“权利”程度处于围绕第四条含义及其与第一条、第二条和第三条关系的政策和法律辩论的前沿。 |

由于[[裂变材料]]的可用性长期以来被认为是一个国家核武器发展努力的主要障碍和“调速因素”,因此美国在2004年宣布将其作为防止铀浓缩和钚进一步扩散的政策重点。<ref>{{Cite web|title=NA-21 U.S. Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance|url=https://web.archive.org/web/20060922192721/http://www.nnsa.doe.gov/na-20/usfrrsnf.shtml|website=web.archive.org|date=2006-09-22|access-date=2024-02-12}}</ref>人们担心,拥有能力的国家实际上可以选择利用这种能力按需生产用于武器的裂变材料,从而获得所谓的“虚拟”核武器计划。<ref>{{Cite web|title=Redued Enrichment for Research and Test Reactors|url=https://web.archive.org/web/20041029185156/http://www.nnsa.doe.gov/na-20/rertr.shtml|website=web.archive.org|date=2004-10-29|access-date=2024-02-12}}</ref>因此,尽管ENR技术具有潜在的严重扩散影响,但NPT成员国对ENR技术的“权利”程度处于围绕第四条含义及其与第一条、第二条和第三条关系的政策和法律辩论的前沿。 |

||

作为无核武器国家成为《不扩散核武器条约》缔约方的国家有着不制造核武器的良好记录,尽管有些国家曾尝试过,其中一个国家最终退出了《不扩散核武器条约》并获得了核武器。 国际原子能机构认定伊拉克违反了保障义务,并受到联合国安理会的惩罚性制裁。朝鲜从未遵守其《不扩散核武器条约》保障协议,并多次因这些违反行为而被指控,后来退出了《不扩散核武器条约》并测试了多个核装置。伊朗在一项不寻常的非协商一致决定中被发现未遵守其《不扩散核武器条约》保障义务,因为它“在很长一段时间内多次未能”报告其浓缩计划的各个方面。1991年,[[罗马尼亚]]报告了前政权此前未申报的核活动,国际原子能机构向安理会报告了这一违规行为。[[利比亚]]曾实施秘密核武器计划,但于2003年12月放弃。国际原子能机构向[[联合国安理会]]报告了[[叙利亚]]不遵守保障监督的情况,但安理会没有采取行动。 |

作为无核武器国家成为《不扩散核武器条约》缔约方的国家有着不制造核武器的良好记录,尽管有些国家曾尝试过,其中一个国家最终退出了《不扩散核武器条约》并获得了核武器。 国际原子能机构认定伊拉克违反了保障义务,并受到联合国安理会的惩罚性制裁。朝鲜从未遵守其《不扩散核武器条约》保障协议,并多次因这些违反行为而被指控,后来退出了《不扩散核武器条约》并测试了多个核装置。伊朗在一项不寻常的非协商一致决定中被发现未遵守其《不扩散核武器条约》保障义务,因为它“在很长一段时间内多次未能”报告其浓缩计划的各个方面。1991年,[[罗马尼亚]]报告了前政权此前未申报的核活动,国际原子能机构向安理会报告了这一违规行为。[[利比亚]]曾实施秘密核武器计划,但于2003年12月放弃。国际原子能机构向[[联合国安理会]]报告了[[叙利亚]]不遵守保障监督的情况,但安理会没有采取行动。<ref>{{Cite web|title=President Announces New Measures to Counter the Threat of WMD|url=https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/02/20040211-4.html|website=georgewbush-whitehouse.archives.gov|access-date=2024-02-12}}</ref><ref>{{Cite news|title=IAEA predicts more nuclear states|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6055984.stm|date=2006-10-16|accessdate=2024-02-12|language=en-GB}}</ref> |

||

在一些地区,所有邻国都可证实没有核武器,这一事实减少了个别国家可能感到自己制造这些武器的压力,即使众所周知邻国拥有和平核能计划,否则可能会引起怀疑。在这方面,该条约按设计发挥作用。 |

在一些地区,所有邻国都可证实没有核武器,这一事实减少了个别国家可能感到自己制造这些武器的压力,即使众所周知邻国拥有和平核能计划,否则可能会引起怀疑。在这方面,该条约按设计发挥作用。<ref>{{Cite web|title="Preserving the Non-Proliferation Treaty"|url=https://web.archive.org/web/20071127093014/http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2185.pdf|website=web.archive.org|access-date=2024-02-12}}</ref> |

||

2004 年,穆罕默德·巴拉迪表示,据估计,有35到40个国家可能拥有开发核武器的能力。 |

2004 年,穆罕默德·巴拉迪表示,据估计,有35到40个国家可能拥有开发核武器的能力。 |

||

2024年2月12日 (一) 12:02的版本

| Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | |||

|---|---|---|---|

不擴散核武器條約的參加國

| |||

| 簽署日 | 1968年7月1日[2] | ||

| 簽署地點 | |||

| 生效日 | 1970年3月5日[2] | ||

| 生效條件 | 苏联,英国,美国和其他40个签署国批准 | ||

| 締約方 | 190 [2][3] | ||

| 保存處 | 美国政府、英国政府及俄罗斯政府(作为苏联的主要继承国) | ||

| 語言 | 英文,俄文,法文,西班牙文和中文 | ||

| 收錄於维基文库的條約原文 | |||

| 核武器 |

|---|

|

|

|

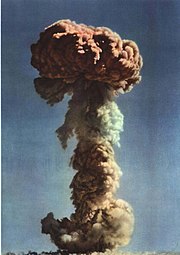

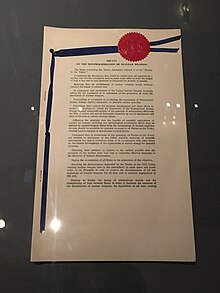

《不扩散核武器条约》(英語:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons),普遍称为《核不扩散条约》[4]或NPT[5],也称作《防止核扩散条约》[6],是一项国际条约,目标是防止核武器和技术扩散,促进和平利用核能的合作,并进一步实现核裁军的目标。1965年至1968年间,该条约是由十八国裁军委员会谈判达成的,该委员会是一个由联合国资助的组织,总部设在瑞士日内瓦。

该条约于1968年开放签署,1970年生效。根据文本要求,25年后,缔约方于1995年5月举行会议,并同意无限期延长该条约。[7]加入《不扩散核武器条约》的国家比其它裁军协定都多,这证明了该条约的重要性。截至2016年8月,已有191个国家成为该条约的缔约国,虽然朝鲜于1985年加入但从未遵守该条约,并在违反核心义务引爆核装置后于2003年宣布退出该条约。[8]四个联合国会员国从未接受《不扩散核武器条约》,其中三个国家拥有或被认为拥有核武器:印度、以色列和巴基斯坦,2011年新成立的南苏丹也没有加入。

该条约将公認拥有核武的国家定义为1967年1月1日之前建造并测试核装置的国家;分别是美国(1945年)、俄罗斯(1949年)、英国(1952年)、法国(1960年)和中华人民共和国(1964年)。

《不扩散核武器条约》被视为基于一项核心协议:[9]

《不扩散核武器条约》的无核国家同意永远不获取核武器,而拥核国家作为交换,同意和平分享核技术并寻求最终消除核武库的核裁军。

该条约每五年在称为审查会议的会议上进行审查。该条约最初的构想期限为25年,但缔约国在1995年5月11日纽约审议大会上一致决定无条件无限期延长该条约,这是美国政府努力的结果。

在提出NPT时,有人预测20年内将出现25-30个核武国家。与之相反,四十多年后,有五个国家不是《不扩散核武器条约》的缔约国,其中包括拥有核武器的仅有的四个国家。此外还采取了几项额外措施来加强《不扩散核武器条约》和更广泛的核不扩散制度,并使各国难以获得生产核武器的能力,包括核供应国集团的出口管制和国际原子能机构的强化核查措施附加议定书。[9]

批评者认为,《不扩散核武器条约》无法阻止核武扩散或获取的动机。他们对核裁军进展有限表示失望,五个公認拥有核武国家的总库存仍为13,400枚。联合国的几位高级官员表示,他们对阻止各国使用核反应堆生产核武器无能为力。[10][11]

条约结构

NPT由序言和十一条组成。虽然条约没有任何地方表达主要概念,但该条约有时被解释为三支柱体系,其中存在隐含的平衡:[12]

1:核武器扩散,

2:核裁军,

这些条款相互关联,成员履行义务的有效为裁军奠定了重要基础,并使和平利用核能方面加强合作成为可能。获得和平核技术好处的权利随之而来的是防扩散的责任。裁军方面的进展加强了加强不扩散制度和强制遵守义务的努力,从而也促进了和平核合作。“支柱”概念受到一些人的质疑,他们认为《不扩散核武器条约》正如其名称所示,主要是关于防扩散,并担心“三大支柱”语言误导性地暗示这三个要素具有同等重要性。[14]

第一支柱:防扩散

根据《不扩散核武器条约》第一条,核武器国家承诺不向任何接受者转让核武器或其他核爆装置,也不以任何方式协助、鼓励或诱导任何无核武器国家制造或获取核武器 。

根据《不扩散核武器条约》第二条,无核武器国家承诺不获取或控制核武器或其他核爆炸装置,也不寻求或接受制造此类装置的援助。

根据条约第三条,无核国家承诺接受国际原子能机构的保障监督,以核实其核活动仅用于和平目的。

NPT承认五个国家为核武器国家:中国(1992年签署)、法国(1992年)、苏联(1968年;义务和权利现由俄罗斯联邦承担)、英国(1968年)和 美国(1968年),它们也是联合国安理会的五个常任理事国。

这五个国家同意不转让“核武器或其他核爆装置”,并且“不以任何方式协助、鼓励或诱导”无核武器国家 (NNWS) 获取核武器。《不扩散核武器条约》的无核武器国家缔约方同意不“接收”、“制造”或“获取”核武器,或“寻求或接受制造核武器的任何援助”(第二条)。无核武器国家各方还同意接受国际原子能机构 (IAEA) 的保障措施,以核实它们不会将核能从和平用途转用于核武器或其他核爆炸装置(第三条)。

五个核武器国家已承诺不会对非核武器国家使用核武器,除非是为了应对核攻击或与核武器国家结盟的常规攻击。然而,这些承诺尚未正式纳入条约,具体细节也随着时间的推移而变化。从1959年到1991年,美国也拥有针对非核武器国家的朝鲜的核弹头。前英国国防部长杰夫·胡恩也明确援引了使用该国核武器的可能性作为回应。2006年1月,法国总统雅克·希拉克表示,法国发生的一次国家支持的恐怖主义事件可能引发旨在摧毁“流氓国家”权力中心的小规模核报复。[15][16][17]

第二支柱:裁军

根据《不扩散核武器条约》第六条,所有缔约方承诺就停止核军备竞赛、核裁军和全面彻底裁军的有效措施进行真诚谈判。

第六条是多边条约中核武器国家对裁军目标唯一具有约束力的承诺。序言中确认了条约签署国缓解国际紧张局势和加强国际信任的愿望,便于为停止生产核武以及消除核武、特别是全面彻底裁军条约创造条件。

第六条的措辞可以说只是对所有《不扩散核武器条约》签署国施加了一项模糊的义务,即朝着核裁军和全面裁军的总体方向前进,它说:“条约各缔约国承诺真诚地就有关核裁军和彻底裁军的有效措施进行谈判。早日停止核军备竞赛、核裁军以及全面彻底裁军条约。”根据这种解释,第六条并不严格要求所有签署国实际缔结裁军条约。 相反,它只要求他们“真诚地进行谈判”。[18][19]

另一方面,尤其是属于不结盟运动的无核武国家,将第六条的措辞解释为构成《不扩散核武器条约》承认的核武器国家裁军的正式和具体义务 ,并辩称这些国家未能履行其义务。国际法院在其1996年7月8日发布的关于威胁或使用核武器的合法性的咨询意见中,一致解释了第六条的暗示:

我们有义务真诚地进行并完成谈判,以在严格和有效的国际监督下实现全面核裁军。

国际法院的意见指出,这项义务涉及所有《不扩散核武器条约》缔约国(而不仅仅是核武器国家),并且没有提出核裁军的具体时间框架。[20]

《不扩散核武器条约》承认的核武器国家(美国、俄罗斯、中国、法国和英国)的批评者有时会认为,他们认为《不扩散核武器条约》承认的核武器国家未能解除核武器武装, 特别是在后冷战时代,激怒了一些《不扩散核武器条约》非核武器签署国。这些批评者补充说,这种失败为无核武器签署国退出《不扩散核武器条约》并发展自己的核武库提供了理由。[21]

其他观察家认为,扩散与裁军之间的联系也可能以相反的方式发挥作用,例如未能解决伊朗和朝鲜的扩散威胁将削弱裁军的前景。目前没有核武器 这种论点认为,武器国家会认真考虑消除其最后的核武器,但又不相信其他国家不会获得这些武器。一些观察家甚至认为,超级大国在裁军方面取得的进展——导致销毁了数以千计的武器和运载系统——最终可能通过提高核武器的战略价值而使拥有核武器更具吸引力。正如一位美国官员和《不扩散核武器条约》专家在2007年警告的那样,“逻辑表明,随着核武器数量的减少,核武器作为军事力量工具的‘边际效用’会增加。在极端情况下,这正是裁军的希望 如果要制造的话,即使是一两枚核武器的战略效用也将是巨大的。”[22][23]

第三支柱:和平利用核能

《不扩散核武器条约》第四条承认所有缔约国均有权根据防扩散义务为和平目的发展核能并从该领域的国际合作中受益,第四条也鼓励这种合作。所谓的第三支柱规定,为了和平目的,向《不扩散核武器条约》缔约方转让核技术和材料,以发展这些国家的民用核能计划,但须接受国际原子能机构的保障监督,以证明其核计划没有被用于发展核武计划。[24]

由于商业上流行的轻水反应堆核电站使用浓缩铀,因此各国必须能够浓缩铀或在国际市场上购买铀。时任国际原子能机构总干事穆罕默德·巴拉迪称浓缩和后处理能力的扩散是核不扩散制度的“阿喀琉斯之踵”。截至2007年,已有13个国家拥有浓缩铀能力。[25]

在20世纪60年代和70年代,通过美国和平原子计划和类似的苏联计划,向许多国家(近 60个国家)提供了以武器级高浓缩铀 (HEU) 为燃料的研究反应堆。80年代出于扩散担忧,美国启动了一项将高浓缩铀研究堆改造为使用低浓缩燃料的计划。然而,2015年有26个国家拥有超过1公斤的民用高浓铀,截至2016年,用于民用研究的高浓铀库存为60吨,有74个研究堆仍在使用高浓铀。

由于裂变材料的可用性长期以来被认为是一个国家核武器发展努力的主要障碍和“调速因素”,因此美国在2004年宣布将其作为防止铀浓缩和钚进一步扩散的政策重点。[26]人们担心,拥有能力的国家实际上可以选择利用这种能力按需生产用于武器的裂变材料,从而获得所谓的“虚拟”核武器计划。[27]因此,尽管ENR技术具有潜在的严重扩散影响,但NPT成员国对ENR技术的“权利”程度处于围绕第四条含义及其与第一条、第二条和第三条关系的政策和法律辩论的前沿。

作为无核武器国家成为《不扩散核武器条约》缔约方的国家有着不制造核武器的良好记录,尽管有些国家曾尝试过,其中一个国家最终退出了《不扩散核武器条约》并获得了核武器。 国际原子能机构认定伊拉克违反了保障义务,并受到联合国安理会的惩罚性制裁。朝鲜从未遵守其《不扩散核武器条约》保障协议,并多次因这些违反行为而被指控,后来退出了《不扩散核武器条约》并测试了多个核装置。伊朗在一项不寻常的非协商一致决定中被发现未遵守其《不扩散核武器条约》保障义务,因为它“在很长一段时间内多次未能”报告其浓缩计划的各个方面。1991年,罗马尼亚报告了前政权此前未申报的核活动,国际原子能机构向安理会报告了这一违规行为。利比亚曾实施秘密核武器计划,但于2003年12月放弃。国际原子能机构向联合国安理会报告了叙利亚不遵守保障监督的情况,但安理会没有采取行动。[28][29]

在一些地区,所有邻国都可证实没有核武器,这一事实减少了个别国家可能感到自己制造这些武器的压力,即使众所周知邻国拥有和平核能计划,否则可能会引起怀疑。在这方面,该条约按设计发挥作用。[30]

2004 年,穆罕默德·巴拉迪表示,据估计,有35到40个国家可能拥有开发核武器的能力。

主要条款

历史

- 《不扩散核武器条约》的雏形──在1959年和1961年,联合国大会先后通过爱尔兰提出的要求有核武器国家不向无核国家提供核武器和《防止核武器更大范围扩散》的议案。

- 1960年和1964年,法国和中华人民共和国先后成功实现核爆,引起美苏对将会有更多的国家拥有核武器的担心。美國和蘇聯先後於1965年8月和9月向日内瓦18国裁军委员会提出一项防止核武器扩散条约草案。1966年秋天,苏美两国开始秘密谈判并于1967年8月24日向18国裁军委员会提出了《不扩散核武器条约》的联合草案,1968年3月11日美苏又提出联合修正案。1968年6月12日,联合国大会核准了该条约草案。

- 1970年3月5日正式生效。

主要内容

- 条约所称核武器擁有國系指截止1967年1月1日[31]已制造并爆炸核武器或其他核爆炸装置的国家,允许保留核武器。美国、苏联(1991年後為俄羅斯聯邦接替)、英国、法国和中华人民共和国成为仅有5个被不扩散核武器条约承认的有核武器国家。

- 核国家保证不直接或间接地把核武器转让给非核国家,不援助非核国家制造核武器。

- 非核国家保证不制造核武器,不直接或间接地接受其他国家的核武器转让,不寻求或接受制造核武器的援助,也不向别国提供这种援助。

- 停止核军备竞赛,推动核裁军。国际法院在咨询意见中裁定各国有义务进行相关谈判。

- 把和平核设施置于国际原子能机构的国际保障之下,并在和平使用核能方面提供技术合作。

各國加入概要

- 英國:原始締約國,1968年11月27日交存批准書。

- 中華民國:原始締約國,1970年1月27日交存批准書[1]。1971年退出聯合國後與美國和原能署簽署三邊協議,聲明繼續遵守本約及其附加預防保證協議[32](地圖黃色部分)。

- 伊朗:原始締約國,1970年2月2日交存批准書。

- 美國:原始締約國,1970年3月5日交存批准書。

- 俄羅斯(繼承前蘇聯):原始締約國,1970年3月5日交存批准書。

- 德國(原西德):1969年11月28日簽署,1975年5月2日交存批准書。

- 日本:1970年2月3日簽署,1976年6月8日交存批准書。

- 南非:1991年7月10日交存加入書。

- 中華人民共和國:1992年3月9日交存加入書。

- 法國:1992年8月2日交存加入書[33]。

非簽約國

印度、巴基斯坦、南蘇丹與以色列四國皆未曾簽署《不擴散核武器條約》(地圖紅色部分)。

其中,印度和巴基斯坦均公開承認擁有核武,巴基斯坦更被认为是世界上唯一擁有核武的伊斯蘭國家,印巴两国同时在1998年进行核武器试验。以色列被普遍認為自1967年起便擁有核武,但官方從未公開承認或否認。

上述三國,再加上五個聯合國安全理事會常任理事國及朝鲜,世界上共有九個國家擁有核武。

朝鲜(北韓)於1985年12月12日正式加入,於1993年3月12日宣佈退出意向,但後又撤回。於2003年1月10日宣佈退出意向,2003年4月10日正式退出成為本約的唯一退約國(地圖橙色部分)[34]。

相关会议

- 1992年12月根据47届联大决议成立1995年《不扩散核武器条约》的审议和延长大会筹备委员会。

- 1993年5月─1995年1月共举行了4次会议。筹备委员会为大会准备了临时议程和程序规则草案。

- 1995年5月11日,在联合国《不扩散核武器条约》的审议和延长大会上,178个缔约国以协商一致方式决定无限期延长该条约。

- 1997年4月7日,条约缔约国在联合国总部举行1997年预备会议,会议审议了核不扩散与核裁军领域工作的进展情况。

- 1999年5月10日,2000年审议大会第三次筹委会会议在联合国举行。

- 2000年4月25日,2000年审议大会在纽约举行。大会议题:《不扩散核武器条约》的普遍性;核不扩散和核裁军以及无核区。

参见

- 羅素—愛因斯坦宣言

- 部分禁止核試驗條約

- 全面禁止核试验条约

- 禁止核武器條約

- 禁止在海床洋底及其底土安置核武器和其他大規模毀滅性武器條約

- 外层空间条约

- 制止核恐怖主義行為國際公約

- 核材料實物保護公約

- 李方伟

参考文献

- ^ 1.0 1.1 United Nations Office for Disarmament Affairs. China: Accession to Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). [2023-08-16]. (原始内容存档于2023-08-20) (英语).

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 UK Depositary Status List;Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (PDF). Government of the United Kingdom. [6 April 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-26).

- ^ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. United Nations Office for Disarmament Affairs. [2017-05-13]. (原始内容存档于2019-11-08).

- ^ Jonathan L. Black-Branch; Dieter Fleck. Nuclear Non-Proliferation in International Law - Volume III: Legal Aspects of the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes. Springer. 14 November 2016: 164– [2020-07-27]. ISBN 978-94-6265-138-8. (原始内容存档于2021-07-06).

- ^ Disha Experts. Exclusive Social, Polity & Economy Topics for Civil Services (IAS/IPS) Prelims & Mains Exam. Disha Publications. 2 September 2019: 222– [2020-07-27]. ISBN 978-93-89418-24-8. (原始内容存档于2022-04-07).

- ^ 张玉杰. 开放型经济. 新华出版社. 2016年1月1日: 319– [2020年7月27日]. ISBN 978-7-5166-2796-9. (原始内容存档于2022年1月4日).

- ^ Decisions Adopted at the 1995 NPT Review & Extension Conference | Acronym Institute. web.archive.org. 2019-03-27 [2024-02-10].

- ^ "Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)" (PDF). web.archive.org. [2024-02-10].

- ^ 9.0 9.1 Avoiding the Tipping Point | Arms Control Association. www.armscontrol.org. [2024-02-10].

- ^ Benjamin K. Sovacool. Wikipedia. 2024-01-02 (英语).

- ^ Internet Archive, Thomas C. The nuclear express : a political history of the bomb and its proliferation. "The nuclear express : a political history of the bomb and its proliferation". Minneapolis : Zenith Press. 2009. ISBN 978-0-7603-3502-4.

- ^ The Nuclear Non-Proliferation Treaty. web.archive.org. 2014-07-27 [2024-02-10].

- ^ NPT. web.archive.org. 2005-11-20 [2024-02-10].

- ^ Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs. The 2010 NPT Review Cycle So Far: A View from the United States of America. 2001-2009.state.gov. 2007-12-20 [2024-02-10] (英语).

- ^ UK 'prepared to use nuclear weapons'. 2002-03-20 [2024-02-12] (英国英语).

- ^ France 'would use nuclear arms'. 2006-01-19 [2024-02-12] (英国英语).

- ^ Moore, Molly. Chirac: Nuclear Response to Terrorism Is Possible. 2006-01-20 [2024-02-12]. ISSN 0190-8286 (美国英语).

- ^ "Information Circulars" (PDF). web.archive.org. [2024-02-12].

- ^ Disarmament Documentation: align="left">US Compliance with Article VI of the NPT, US Assistant Secretary of State for Arms Control Stephen Rademaker, February 3, 2005. web.archive.org. 2011-06-15 [2024-02-12].

- ^ LCNP.org - World Court Project. web.archive.org. 2011-07-09 [2024-02-12].

- ^ Book null | Books by null | ISBN no. null. web.archive.org. 2017-07-06 [2024-02-12].

- ^ Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs. Disarmament, the United States, and the NPT. 2001-2009.state.gov. 2007-03-17 [2024-02-12] (英语).

- ^ U.S. Special Representative for Nuclear Nonproliferation Christopher Ford, "Disarmament and Non-Nuclear Stability in Tomorrow's World," remarks to the Conference on Disarmament and Nonproliferation Issues, Nagasaki, Japan (31 August 2007) (PDF). web.archive.org. [2024-02-12].

- ^ Zaki, M. American Global Challenges: The Obama Era. American Global Challenges: The Obama Era. Springer. 2011-05-23. ISBN 978-0-230-11911-6 (英语).

- ^ FT Interview 190207. web.archive.org. 2007-02-22 [2024-02-12].

- ^ NA-21 U.S. Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance. web.archive.org. 2006-09-22 [2024-02-12].

- ^ Redued Enrichment for Research and Test Reactors. web.archive.org. 2004-10-29 [2024-02-12].

- ^ President Announces New Measures to Counter the Threat of WMD. georgewbush-whitehouse.archives.gov. [2024-02-12].

- ^ IAEA predicts more nuclear states. 2006-10-16 [2024-02-12] (英国英语).

- ^ "Preserving the Non-Proliferation Treaty" (PDF). web.archive.org. [2024-02-12].

- ^ http://disarmament.un.org/treaties/t/npt/text (页面存档备份,存于互联网档案馆) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Article IX 3. (For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967)

- ^ James Martin Center for Nonproliferation Studies, 明德大學蒙特雷國際研究學院. Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes: Taiwan (PDF). 華盛頓哥倫比亞特區: Nuclear Threat Initiative. 2013-09-23 [2023-09-04]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-18) (英语).

- ^ Disarmament Treaties Database: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). [2013-10-22]. (原始内容存档于2019-11-08) (英语).

- ^ North Korea leaves nuclear pact - Pyongyang diplomats meet in U.S. with Richardson Friday. 首爾: CNN. 2003-1-10 [2023-10-08]. (原始内容存档于2016-02-06) (英语).

外部链接

- 《不扩散核武器条约》中文全文. 联合国. [2006-07-18]. (原始内容存档于2022-01-04) (中文(中国大陆)).

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||