東羅馬帝國:修订间差异

无编辑摘要 |

无编辑摘要 |

||

| 第139行: | 第139行: | ||

=== 西方文獻 === |

=== 西方文獻 === |

||

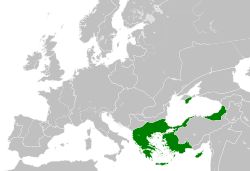

東羅馬帝國的正式名称是{{lang|el|Ρωμανία}}({{transl|el|Rōmanía}},“罗马人的土地”或“罗马尼亚”),或者{{lang|el|Βασιλεία Ρωμαίων}}({{transl|el|Basileía Rōmaíōn}},“罗马人的帝国”或“罗马帝国”)。这是[[拉丁语]]{{lang|la|Imperium Romanorum}}(罗马帝国)的[[希腊语]][[翻译]],也是其自称。为了与同样自称为罗马帝国的[[神圣罗马帝国]]区分开,因此在1453年帝国[[君士坦丁堡的陷落|灭亡]]前,西欧人将其称为「东罗马帝国」({{lang|la|Imperium Romanum Orientale}})。 |

東羅馬帝國的正式名称是{{lang|el|Ρωμανία}}({{transl|el|Rōmanía}},“罗马人的土地”或“罗马尼亚”),或者{{lang|el|Βασιλεία Ρωμαίων}}({{transl|el|Basileía Rōmaíōn}},“罗马人的帝国”或“罗马帝国”)。这是[[拉丁语]] {{lang|la|Imperium Romanorum}}(罗马帝国)的[[希腊语]][[翻译]],也是其自称<ref>{{Harvnb|Cinnamus|1976|p=240}}.</ref>。为了与同样自称为罗马帝国的[[神圣罗马帝国]]区分开,因此在1453年帝国[[君士坦丁堡的陷落|灭亡]]前,西欧人将其称为「东罗马帝国」({{lang|la|Imperium Romanum Orientale}})。 |

||

儘管東羅馬帝國的文化和语言大多数是[[希腊文化|希腊]]的,但其皇帝和臣民均認為自己的國家就是延續了[[古羅馬]]政權的正統[[羅馬帝國]]。在从330年到1453年这11个世纪的时间裡,不論是「東羅馬」或「拜占庭」从来没有成为过这个国家的正式或非正式名称。人們從未将首都新罗马称为「拜占庭城」,或将自己称为拜占庭人或是希臘人,而是仍將自己视为[[羅馬公民|罗马人]]。尽管他们的语言是[[希腊语]]、他们的文化在许多世纪中是希腊文化,但对于那些以罗马帝国正宗继承人自居的东罗马人来说,这并不自相矛盾,因為直到7世纪为止[[拉丁语]]仍然是該帝國的官方语言之一<ref>{{Harvnb|Gabriel|2002|p=277}}.</ref>。他们周围的国家(东方的[[萨珊王朝|波斯]]和[[阿拉伯帝国|伊斯兰哈里发]]、西方的欧洲国家、北方的[[斯拉夫人]],以及后来统治东罗马帝国领土的[[奥斯曼帝国]])也都将他们称为「罗马人」或自[[阿拉伯语]]音譯而來的「鲁米人」<ref>{{Harvnb|Fouracre|Gerberding|1996|p=345}}: "The Frankish court no longer regarded the Byzantine Empire as holding valid claims of universality'."</ref><ref>{{Harvnb|Tarasov|Milner-Gulland|2004|p=121}}; {{Harvnb|El-Cheikh|2004|p=22}}</ref>。 |

儘管東羅馬帝國的文化和语言大多数是[[希腊文化|希腊]]的,但其皇帝和臣民均認為自己的國家就是延續了[[古羅馬]]政權的正統[[羅馬帝國]]。在从330年到1453年这11个世纪的时间裡,不論是「東羅馬」或「拜占庭」从来没有成为过这个国家的正式或非正式名称。人們從未将首都新罗马称为「拜占庭城」,或将自己称为拜占庭人或是希臘人,而是仍將自己视为[[羅馬公民|罗马人]]。尽管他们的语言是[[希腊语]]、他们的文化在许多世纪中是希腊文化,但对于那些以罗马帝国正宗继承人自居的东罗马人来说,这并不自相矛盾,因為直到7世纪为止[[拉丁语]]仍然是該帝國的官方语言之一<ref>{{Harvnb|Gabriel|2002|p=277}}.</ref>。他们周围的国家(东方的[[萨珊王朝|波斯]]和[[阿拉伯帝国|伊斯兰哈里发]]、西方的欧洲国家、北方的[[斯拉夫人]],以及后来统治东罗马帝国领土的[[奥斯曼帝国]])也都将他们称为「罗马人」或自[[阿拉伯语]]音譯而來的「鲁米人」<ref>{{Harvnb|Fouracre|Gerberding|1996|p=345}}: "The Frankish court no longer regarded the Byzantine Empire as holding valid claims of universality'."</ref><ref>{{Harvnb|Tarasov|Milner-Gulland|2004|p=121}}; {{Harvnb|El-Cheikh|2004|p=22}}</ref>。 |

||

| 第159行: | 第159行: | ||

==== 東西分治 ==== |

==== 東西分治 ==== |

||

{{Main|三世紀危機}}{{See also|戴克里先|四帝共治制}} |

{{Main|三世紀危機}}{{See also|戴克里先|四帝共治制}} |

||

[[File:Costantino.jpg| |

[[File:Costantino.jpg|左|缩略图|君士坦丁大帝向聖母献上新罗马城,[[圣索菲亚大教堂|圣索非亚大教堂]]镶嵌画]] |

||

[[File:Roman-empire-395AD.svg| |

[[File:Roman-empire-395AD.svg|左|缩略图|395年狄奧多西一世死後,帝國再次分裂。 西部在400年代後期解體,而東部則以1453年君士坦丁堡的陷落而告終{{Legend|#85d295|西羅馬帝國}}{{Legend|#ed9595|東羅馬帝國}}]] |

||

[[File:Venice_–_The_Tetrarchs_03.jpg|缩略图|[[四帝共治雕像]],原矗立於[[君士坦丁堡]][[友愛廣場]],1204年[[第四次十字軍東征]]中君堡被洗劫,該雕像被運至[[威尼斯共和国|威尼斯共和國]]。現存於[[威尼斯]][[聖馬爾谷聖殿宗主教座堂]]]] |

[[File:Venice_–_The_Tetrarchs_03.jpg|缩略图|[[四帝共治雕像]],原矗立於[[君士坦丁堡]][[友愛廣場]],1204年[[第四次十字軍東征]]中君堡被洗劫,該雕像被運至[[威尼斯共和国|威尼斯共和國]]。現存於[[威尼斯]][[聖馬爾谷聖殿宗主教座堂]]]] |

||

到公元三世紀,羅馬軍隊已經征服了許多領土,包括地中海地區以及歐洲西南部和北非的沿海地區。一般來說,地中海東部省份的城市化程度高於西部省份,東部地區此前曾在[[馬其頓王國|馬其頓帝國]]下統一,受希臘文化影響深刻<ref name="Ostrogorsky 1959 21">{{Harvnb|Ostrogorsky|1959|p=21}}; {{Harvnb|Wells|1922|loc=Chapter 33}}.</ref>。已確立的希臘化東方與較年輕的拉丁化西方之間的這種區別在後來的幾個世紀中持續存在並變得越來越重要,導致兩個世界逐漸疏遠<ref name="Ostrogorsky 1959 212">{{Harvnb|Ostrogorsky|1959|p=21}}; {{Harvnb|Wells|1922|loc=Chapter 33}}.</ref>。 |

到公元三世紀,羅馬軍隊已經征服了許多領土,包括地中海地區以及歐洲西南部和北非的沿海地區。一般來說,地中海東部省份的城市化程度高於西部省份,東部地區此前曾在[[馬其頓王國|馬其頓帝國]]下統一,受希臘文化影響深刻<ref name="Ostrogorsky 1959 21">{{Harvnb|Ostrogorsky|1959|p=21}}; {{Harvnb|Wells|1922|loc=Chapter 33}}.</ref>。已確立的希臘化東方與較年輕的拉丁化西方之間的這種區別在後來的幾個世紀中持續存在並變得越來越重要,導致兩個世界逐漸疏遠<ref name="Ostrogorsky 1959 212">{{Harvnb|Ostrogorsky|1959|p=21}}; {{Harvnb|Wells|1922|loc=Chapter 33}}.</ref>。 |

||

| 第171行: | 第171行: | ||

==== 幸免于难 ==== |

==== 幸免于难 ==== |

||

{{Main|西罗马帝国的衰亡}}{{See also|羅馬之劫 (410年)|民族大遷徙|西羅馬帝國}} |

{{Main|西罗马帝国的衰亡}}{{See also|羅馬之劫 (410年)|民族大遷徙|西羅馬帝國}} |

||

[[File:Europa in 526.png|thumb|526年的歐洲{{it icon}}<br />各民族的不斷湧入最終導致了西羅馬帝國的滅亡,在它的軀體上建立起了數個[[蠻族王國]]:<br>{{col|{{legend|#e9f59e|法蘭克王國|border=1px solid #000}}{{legend|#e8ad71|勃艮第王國|border=1px solid #000}} |

|||

{{legend|#ff6262|東哥特王國|border=1px solid #000}}|{{legend|#fba2a2|西哥特王國|border=1px solid #000}}{{legend|#acfdf9|汪達爾王國|border=1px solid #000}}}}]] |

|||

阿提拉南下後,東帝國享受了一段和平時期,而西帝國的情況則因蠻族人(尤其是[[日耳曼民族]])不斷擴大的遷徙和入侵而繼續惡化。西羅馬帝國的終結通常定義在476年,當年東日耳曼羅馬聯邦將軍[[奥多亚克|奧多亞克]]廢黜了西方皇帝[[罗慕路斯·奥古斯都|羅穆路斯·奧古斯都]],一年後後者篡奪了[[朱利乌斯·尼波斯|朱利葉斯·尼波斯]]的位置<ref>{{Harvnb|Cameron|2009|p=52}}</ref>。同年东罗马帝国的[[利奥一世 (拜占庭)|利奥一世]]与[[西哥特王国|西哥特人]]谈判,他结束了[[西哥特王国|西哥特人]]对东部帝国的威胁,但他也不再打算重新征服西部帝国了。 |

阿提拉南下後,東帝國享受了一段和平時期,而西帝國的情況則因蠻族人(尤其是[[日耳曼民族]])不斷擴大的遷徙和入侵而繼續惡化。西羅馬帝國的終結通常定義在476年,當年東日耳曼羅馬聯邦將軍[[奥多亚克|奧多亞克]]廢黜了西方皇帝[[罗慕路斯·奥古斯都|羅穆路斯·奧古斯都]],一年後後者篡奪了[[朱利乌斯·尼波斯|朱利葉斯·尼波斯]]的位置<ref>{{Harvnb|Cameron|2009|p=52}}</ref>。同年东罗马帝国的[[利奥一世 (拜占庭)|利奥一世]]与[[西哥特王国|西哥特人]]谈判,他结束了[[西哥特王国|西哥特人]]对东部帝国的威胁,但他也不再打算重新征服西部帝国了。 |

||

| 第178行: | 第181行: | ||

芝諾與定居在[[默西亞 (羅馬行省)|默西亞]]並打算入侵東部的東哥特人談判,說服哥特國王[[狄奧多里克大帝|狄奧多里克]]作為意大利軍事總長前往意大利,以廢黜奧多亞瑟。通過敦促狄奧多里克征服意大利,芝諾擺脫了[[奥多亚克|奧多亞克]]這個不守規矩的下屬並將另一個下屬狄奧多里克從帝國的中心移開。在493年[[奥多亚克|奧多亞克]]戰敗後,狄奧多里克實際上統治了意大利,儘管他從未被東方皇帝承認為“國王”(Rex)<ref name="Burns 1991 65, 76–77, 86–872">{{Harvnb|Burns|1991|pp=65, 76–77, 86–87}}</ref>。 |

芝諾與定居在[[默西亞 (羅馬行省)|默西亞]]並打算入侵東部的東哥特人談判,說服哥特國王[[狄奧多里克大帝|狄奧多里克]]作為意大利軍事總長前往意大利,以廢黜奧多亞瑟。通過敦促狄奧多里克征服意大利,芝諾擺脫了[[奥多亚克|奧多亞克]]這個不守規矩的下屬並將另一個下屬狄奧多里克從帝國的中心移開。在493年[[奥多亚克|奧多亞克]]戰敗後,狄奧多里克實際上統治了意大利,儘管他從未被東方皇帝承認為“國王”(Rex)<ref name="Burns 1991 65, 76–77, 86–872">{{Harvnb|Burns|1991|pp=65, 76–77, 86–87}}</ref>。 |

||

491年,有羅馬血統的年老文官[[阿納斯塔修斯一世]]成為皇帝,阿納斯塔修斯顯示出自己是一位精力充沛的改革者和一位能幹的管理者<ref>{{Harvnb|Lenski|1999|pp=428–429}}.</ref>。他引入了一種新的銅箔造幣系統,這是大多數日常交易中使用的硬幣。 |

491年,有羅馬血統的年老文官[[阿納斯塔修斯一世]]成為皇帝,阿納斯塔修斯顯示出自己是一位精力充沛的改革者和一位能幹的管理者<ref>{{Harvnb|Lenski|1999|pp=428–429}}.</ref>。他引入了一種新的銅箔造幣系統,這是大多數日常交易中使用的硬幣。他還改革了稅收制度,並永久廢除了[[廣義貿易税]](chrysargyron)<ref>{{Harvnb|Grierson|1999|p=17}}.</ref>。當阿納斯塔修斯於518年去世時,國庫中已存有320,000磅(150,000公斤)的巨額黃金(今天大約價值83億美元)<ref>{{Harvnb|Postan|Miller|Postan|1987|p=140}}.</ref>。 |

||

东罗马帝國基本上避免了西罗马帝国於三世纪和四世纪所遭遇的劫难。这有许多原因。首先,东罗马的城市文化已经相当成熟了。其次,[[欧洲民族大迁徙|民族大迁徙]]时,蛮族入侵的主要吸引力在於[[罗马]]的财富。5世纪中,西罗马帝国多次被入侵和洗劫,东罗马帝国则往往只要交纳贡献就可以免除劫难了。[[狄奥多西二世]]加强了君士坦丁堡的城墙,使得这座城市成为“[[蛮族]]”攻不破的城市。 |

东罗马帝國基本上避免了西罗马帝国於三世纪和四世纪所遭遇的劫难。这有许多原因。首先,东罗马的城市文化已经相当成熟了。其次,[[欧洲民族大迁徙|民族大迁徙]]时,蛮族入侵的主要吸引力在於[[罗马]]的财富。5世纪中,西罗马帝国多次被入侵和洗劫,东罗马帝国则往往只要交纳贡献就可以免除劫难了。[[狄奥多西二世]]加强了君士坦丁堡的城墙,使得这座城市成为“[[蛮族]]”攻不破的城市。 |

||

==== |

==== 光復故土 ==== |

||

{{Main|查士丁尼王朝}}{{See also|哥特战争|汪达尔战争}} |

{{Main|查士丁尼王朝}}{{See also|哥特战争|汪达尔战争}} |

||

{{Quote box|class=<!-- Advanced users only. See the "Custom classes" section below. -->|style=|salign=300|quoted=1|qstyle=|qalign=300|tstyle=|title_fnt=|title_bg=|bgcolor=|title=|fontsize=|border=|width=230px|align=right|source=<small>[[普罗科匹厄斯]]《[[战争史 (普罗科匹厄斯)|战争史]]》</small>|author=<small>一段彼得被召回時與狄奧達哈德發生的對話</small>|quote=“如果查士丁尼不滿意我提出的條件,接著會發生什麼事?”國王問。 |

|||

“你可能將面臨戰爭。”彼得說。 |

|||

“這樣合理嗎,我親愛的大使?” |

|||

“為什麼不?”彼得回應,“這很合理,因為每個人都要誠實扮演自己的角色。” |

|||

“你的意思是?” |

|||

“你感興趣的部分在哲學,”彼得說,“然而查士丁尼是一個優秀的羅馬皇帝。兩者的不同是,哲學家不會造成他人的死亡,何況是大量的死傷,這特別是對一個避免染血的柏拉圖信徒而言。然而對於一個皇帝來說,試圖收復自己舊有的領土是很正常的。”|sstyle= }} |

|||

查士丁尼王朝由[[查士丁一世]]創立,他雖然不識字,但在518年通過軍隊晉升為皇帝<ref>{{Harvnb|Chapman|1971|p=210}}</ref>。他的侄子查士丁尼一世在527年繼位,他可能在[[查士丁一世|查士丁]]統治期間已經發揮了有效的控制權。查士丁尼是[[古典时代晚期|古典時代晚期]]最重要的人物之一<ref name="M290">{{Harvnb|Meier|2003|p=290}}.</ref>,也可能是最後一位以拉丁語為第一語言的羅馬皇帝<ref name="theinheritance">The Inheritance of Rome, Chris Wickham, Penguin Books Ltd. 2009, {{ISBN|978-0-670-02098-0}}. p. 90.</ref>,查士丁尼的統治構成了一個獨特的時代,其特點是雄心勃勃但僅部分實現了renovatio imperii(“再造帝國”)的理想<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=17}}</ref><ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=104}}</ref>。 |

查士丁尼王朝由[[查士丁一世]]創立,他雖然不識字,但在518年通過軍隊晉升為皇帝<ref>{{Harvnb|Chapman|1971|p=210}}</ref>。他的侄子查士丁尼一世在527年繼位,他可能在[[查士丁一世|查士丁]]統治期間已經發揮了有效的控制權。查士丁尼是[[古典时代晚期|古典時代晚期]]最重要的人物之一<ref name="M290">{{Harvnb|Meier|2003|p=290}}.</ref>,也可能是最後一位以拉丁語為第一語言的羅馬皇帝<ref name="theinheritance">The Inheritance of Rome, Chris Wickham, Penguin Books Ltd. 2009, {{ISBN|978-0-670-02098-0}}. p. 90.</ref>,查士丁尼的統治構成了一個獨特的時代,其特點是雄心勃勃但僅部分實現了renovatio imperii(“再造帝國”)的理想<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=17}}</ref><ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=104}}</ref>。 |

||

| 第195行: | 第192行: | ||

532年,為了保衛東部邊境,查士丁尼與波斯的[[霍斯勞一世]]簽署了和平條約,同意每年向薩珊王朝支付大量貢品。同年,他在君士坦丁堡的起義[[尼卡暴动|尼卡暴動]]中倖存下來,這鞏固了他的權力,他在鎮壓暴動時下令殺死了30,000至35,000名抗議者<ref>{{Harvnb|Gregory|2010|p=137}}; {{Harvnb|Meier|2003|pp=297–300}}.</ref>。533年,查士丁尼派他的將軍貝利撒留奪回了自429年以來一直被汪達爾人控制的前[[阿非利加行省]],開啟了他對西方的征服<ref>{{Harvnb|Gregory|2010|p=145}}.</ref>。他們的成功來之不易,但直到548年,當地的主要部落才被制服<ref name="Ev">{{Harvnb|Evans|2005|p=xxv}}.</ref>。 |

532年,為了保衛東部邊境,查士丁尼與波斯的[[霍斯勞一世]]簽署了和平條約,同意每年向薩珊王朝支付大量貢品。同年,他在君士坦丁堡的起義[[尼卡暴动|尼卡暴動]]中倖存下來,這鞏固了他的權力,他在鎮壓暴動時下令殺死了30,000至35,000名抗議者<ref>{{Harvnb|Gregory|2010|p=137}}; {{Harvnb|Meier|2003|pp=297–300}}.</ref>。533年,查士丁尼派他的將軍貝利撒留奪回了自429年以來一直被汪達爾人控制的前[[阿非利加行省]],開啟了他對西方的征服<ref>{{Harvnb|Gregory|2010|p=145}}.</ref>。他們的成功來之不易,但直到548年,當地的主要部落才被制服<ref name="Ev">{{Harvnb|Evans|2005|p=xxv}}.</ref>。 |

||

[[File:Byzantium550-zh.svg|thumb|{{Legend|#ed9595|查士丁尼即位時的東羅馬帝國}}{{Legend|#85d295|查士丁尼時期收復的疆土}}]] |

|||

535年,拜占庭對西西里的一次小規模遠征取得了輕鬆的成功,但哥特人很快加強了抵抗,直到540年貝利撒留成功圍攻那不勒斯和羅馬後才取得勝利<ref name="B180-216">{{Harvnb|Bury|1923|loc=[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/18C*.html pp. 180–216]}}; {{Harvnb|Evans|2005|pp=xxvi, 76}}.</ref>。 535-536年,[[狄奧達哈德]]派教皇[[阿加佩圖斯一世]]前往君士坦丁堡,請求將拜占庭軍隊從西西里島、達爾馬提亞和意大利撤出。儘管[[阿加佩圖斯一世|阿加佩圖斯]]未能與查士丁尼簽訂和平協議,但他在此過程中譴責了君士坦丁堡的[[一性論]]宗主教[[安提穆斯一世]]<ref name="Maas278T187">{{Harvnb|Sotinel|2005|p=278}}; {{Harvnb|Treadgold|1997|p=187}}.</ref>。536年末,东罗马軍隊收復了達爾馬提亞和南意大利,[[狄奧達哈德]]再次請求和談,他和君士坦丁堡的特使彼特發生了如下對話: |

|||

{{Quote|text=“這些條件不能令皇帝滿意,接著會發生什麼事?”國王問。 |

|||

535年,拜占庭對西西里的一次小規模遠征取得了輕鬆的成功,但哥特人很快加強了抵抗,直到540年貝利撒留成功圍攻那不勒斯和羅馬後才取得勝利<ref name="B180-216">{{Harvnb|Bury|1923|loc=[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/18C*.html pp. 180–216]}}; {{Harvnb|Evans|2005|pp=xxvi, 76}}.</ref>。 535-536年,[[狄奧達哈德]]派教皇[[阿加佩圖斯一世]]前往君士坦丁堡,請求將拜占庭軍隊從西西里島、達爾馬提亞和意大利撤出。儘管[[阿加佩圖斯一世|阿加佩圖斯]]未能與查士丁尼簽訂和平協議,但他在此過程中譴責了君士坦丁堡的[[一性論]]宗主教[[安提穆斯一世]]<ref name="Maas278T187">{{Harvnb|Sotinel|2005|p=278}}; {{Harvnb|Treadgold|1997|p=187}}.</ref>。 |

|||

“你可能將面臨戰爭。”彼得說。<br> |

|||

“這樣合理嗎,我親愛的大使?”<br> |

|||

“為什麼不?”彼得回應,“這很合理,因為每個人都要誠實扮演自己的角色。”<br> |

|||

“你的意思是?”<br> |

|||

“你感興趣的部分在哲學,”彼得說,“然而查士丁尼是一個優秀的羅馬皇帝。兩者的不同是,哲學家不會造成他人的死亡。然而對於一個皇帝來說,試圖收復自己舊有的領土是很合理的。”|sign=[[普罗科匹厄斯]]《[[战争史 (普罗科匹厄斯)|战争史]]》}} |

|||

546年,東 |

546年,東羅馬人光復了羅馬。544年被送回意大利的貝利撒留最終於549年被召回君士坦丁堡<ref name="B236-258">{{Harvnb|Bury|1923|loc=[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/19B*.html pp. 236–258]}}; {{Harvnb|Evans|2005|p=xxvi}}.</ref>,但此後哥特人再度反叛。551年,亞美尼亞人,大太監[[納爾塞斯]]率領35,000人的軍隊抵達意大利,這標誌著哥特命運的又一次轉變。哥特人領袖托提拉在塔吉納亞科(Taginae)戰役中被擊敗,他的繼任者泰亞(Teia)也在[[芒斯拉科忒瑞亞斯戰役]](Mons Lactarius,552年10月)中被擊敗。551年,來自西哥特西班牙的貴族阿塔納吉爾德(Athanagild )反抗國王的叛亂中尋求查士丁尼的幫助,皇帝派出一支軍隊,由一位成功的軍事指揮官利比留斯率領。儘管有來自一些哥特式駐軍的持續抵抗以及法蘭克人和阿勒曼尼人隨後的兩次入侵,東羅馬已完成了光復義大利的使命<ref name="B259-281">{{Harvnb|Bury|1923|loc=[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/19C*.html pp. 259–281]}}; {{Harvnb|Evans|2005|p=93}}.</ref><ref name="B86-288">{{Harvnb|Bury|1923|loc=[https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/BURLAT/19D*.html pp. 286–288]}}; {{Harvnb|Evans|2005|p=11}}.</ref>。 |

||

在東方,[[羅馬-波斯戰爭]]一直持續到561年,當時查士丁尼和[[霍斯勞一世|霍斯勞]]的使者同意達成50年的和平<ref>{{Harvnb|Greatrex|2005|p=489}}; {{Harvnb|Greatrex|Lieu|2002|p=113}}</ref>。到550年代中期,查士丁尼在大多數戰區都取得了勝利,除了巴爾乾地區,巴爾乾地區受到斯拉夫人和[[格皮德人]]的反復入侵<ref>{{Harvnb|Bury|1920|loc=[https://archive.org/stream/earlyhistoryofsl00consrich#page/n9/mode/1up "Preface", pp. v–vi]}}</ref>。在赫拉克略統治期間,塞爾維亞人和克羅地亞人的部落後來被重新安置在巴爾幹半島西北部。查士丁尼 |

在東方,[[羅馬-波斯戰爭]]一直持續到561年,當時查士丁尼和[[霍斯勞一世|霍斯勞]]的使者同意達成50年的和平<ref>{{Harvnb|Greatrex|2005|p=489}}; {{Harvnb|Greatrex|Lieu|2002|p=113}}</ref>。到550年代中期,查士丁尼在大多數戰區都取得了勝利,除了巴爾乾地區,巴爾乾地區受到斯拉夫人和[[格皮德人]]的反復入侵<ref>{{Harvnb|Bury|1920|loc=[https://archive.org/stream/earlyhistoryofsl00consrich#page/n9/mode/1up "Preface", pp. v–vi]}}</ref>。之後在赫拉克略統治期間,塞爾維亞人和克羅地亞人的部落後來被重新安置在巴爾幹半島西北部。查士丁尼將賦閒的貝利撒留重新徵召,並讓他率軍擊敗了新的匈人威脅<ref>{{Harvnb|Evans|2005|pp=11, 56–62}}; {{Harvnb|Sarantis|2009|loc=''passim''}}.</ref>。 |

||

6世纪时,东罗马在同諸個民族的戰爭(中古波斯地区的[[萨珊王朝]](224—651年)、[[斯拉夫人]]和[[阿瓦尔人]])都取得了勝利。东罗马帝国同時收复了它在西部丧失的部分总督区:[[亚平宁半岛]]、[[利比亚]]、[[突尼斯]]、今[[阿特拉斯山脉]]以北的[[阿尔及利亚]]和今天摩洛哥的[[丹吉尔]]和[[伊比利亚半岛]]最南端<ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=68}}</ref>。530年代,在查士丁尼的统治下,[[圣索非亚大教堂]]开始动工。这座教堂后来成为东罗马宗教生活和[[东正教]]的中心。 |

|||

6世纪时,东罗马在同諸個民族的戰爭(中古波斯地区的[[萨珊王朝]](224—651年)、[[斯拉夫人]]和[[阿瓦尔人]])都取得了勝利。东罗马帝国同時收复了它在西部丧失的部分总督区:[[亚平宁半岛]]、[[利比亚]]、[[突尼斯]]、今[[阿特拉斯山脉]]以北的[[阿尔及利亚]]和今天摩洛哥的[[丹吉尔]]和[[伊比利亚半岛]]最南端<ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=68}}</ref>。儘管至少從4世紀的君士坦丁時代起,多神教就被國家鎮壓,但傳統的希臘-羅馬文化在6世紀的東方帝國仍然具有影響力<ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=65}}</ref>。希臘化哲學開始逐漸融入新的基督教哲學。除了基督教思想和經驗主義之外,約翰·菲洛波努斯等哲學家還借鑒了新柏拉圖主義的思想。由於其教授的異教主義,查士丁尼於529年關閉了新柏拉圖學院。其他學園在君士坦丁堡、安提阿和亞歷山大港繼續存在<ref>{{Harvnb|Evans|2005|p=68}}</ref>。530年代,在查士丁尼的统治下,[[圣索非亚大教堂]]开始动工。这座教堂后来成为东罗马宗教生活和[[东正教]]的中心<ref>{{Harvnb|Cameron|2009|pp=113, 128}}.</ref>。 |

|||

=== 首次中衰 === |

=== 首次中衰 === |

||

| 第207行: | 第212行: | ||

==== 外患内乱 ==== |

==== 外患内乱 ==== |

||

{{Main|查士丁尼大瘟疫}} |

{{Main|查士丁尼大瘟疫}} |

||

[[File:Belisarius_by_Francois-Andre_Vincent.jpg|左|缩略图|查士丁尼一世时期的罗马名将[[贝利撒留|贝利萨留]](畫中老者)]] |

|||

查士丁尼一世给他的继承人留下了一个空空的国库,而他的继承人也无法对付所有边境上突然出现的新敌人。在查士丁尼时代,最早的[[斯拉夫人]](542年)、[[阿瓦尔人]](557年)就已经穿越了多瑙河。由于帝国的重兵集结在东部边境,以对抗[[萨珊王朝]],因此他们得以从帝国的西北部趁虚而入。斯拉夫人打垮了驻扎在[[伊斯特拉半岛]]上的帝国军队,并夺取了[[亚得里亚海]]沿岸的所有主要城市,摧毁了[[多瑙河]]以南的帝国防务体系<ref name="《拜占廷帝国史》">《拜占廷帝国史》</ref><ref name="Louth 2005 113–115">{{Harvnb|Louth|2005|pp=113–115}}; {{Harvnb|Nystazopoulou-Pelekidou|1970|loc=''passim''}}; {{Harvnb|Treadgold|1997|pp=231–232}}.</ref>。此时西班牙和意大利也面临着蛮族起义的威胁。伊比利亚半岛上的[[西哥特王国|西哥特人]](418—711年)对帝国属地发动全面进攻,624年将罗马的力量逐出伊比利亚半岛,[[伦巴底人]]于568年入侵亚平宁半岛并建立了[[伦巴第王国]],只给帝国留下[[亚平宁半岛]]南端的一部分,以及[[拉文纳]]与[[罗马]]之间一块不安全的地区。 |

|||

在查士丁尼时代,最早的[[斯拉夫人]](542年)、[[阿瓦尔人]](557年)就已经穿越了多瑙河。由于帝国的重兵集结在东部边境,以对抗[[萨珊王朝]],因此他们得以从帝国的西北部趁虚而入。斯拉夫人打垮了驻扎在[[伊斯特拉半岛]]上的帝国军队,并夺取了[[亚得里亚海]]沿岸的所有主要城市,摧毁了[[多瑙河]]以南的帝国防务体系<ref name="《拜占廷帝国史》">《拜占廷帝国史》</ref><ref name="Louth 2005 113–115">{{Harvnb|Louth|2005|pp=113–115}}; {{Harvnb|Nystazopoulou-Pelekidou|1970|loc=''passim''}}; {{Harvnb|Treadgold|1997|pp=231–232}}.</ref>。此时西班牙和意大利也面临着蛮族起义的威胁。伊比利亚半岛上的[[西哥特王国|西哥特人]](418—711年)对帝国属地发动全面进攻,624年将罗马的力量逐出伊比利亚半岛,[[伦巴底人]]于568年入侵亚平宁半岛并建立了[[伦巴第王国]],只给帝国留下[[亚平宁半岛]]南端的一部分,以及[[拉文纳]]与[[罗马]]之间一块不安全的地区。 |

|||

几场猛烈的瘟疫也袭击了东罗马帝国的领土。541春天的[[查士丁尼大瘟疫|大瘟疫]]给帝国造成了第一次毁灭性的打击,瘟疫起自[[尼罗河]]沼地,消灭了帝国三分之一的人口,仅在君士坦丁堡,就有逾半数公民死亡。按照东罗马史官的记载,当时甚至找不到足够的人手埋葬死人 |

几场猛烈的瘟疫也袭击了东罗马帝国的领土。541春天的[[查士丁尼大瘟疫|大瘟疫]]给帝国造成了第一次毁灭性的打击,瘟疫起自[[尼罗河]]沼地,消灭了帝国三分之一的人口,仅在君士坦丁堡,就有逾半数公民死亡。按照东罗马史官的记载,当时甚至找不到足够的人手埋葬死人: |

||

{{Quote|text=成堆的尸体被丢进埋尸坑,公主与太监埋在一起,教士与妓女埋在一起,卫兵与乞丐埋在一起。公用墓地很快被填满,于是皇帝下令掀开加拉塔城墙上所有塔楼的屋顶,从上面把尸体扔进去,装满一个就封一个顶。不久,所有的塔楼也被尸体塞满了,于是死者被葬于海中。有些尸体已经腐烂得与席子粘在了一起,金角湾上浮着一层黄褐色的脓水。海船穿梭的速度赶不上市民纷纷离世的速度,海葬也来不及了...<ref>"CATASTROPHE: An Investigation into the origins of the Mordern World" by David Keys</ref>}} |

|||

542秋天,瘟疫消失了,然而在此后70年-{zh-hans:里; zh-hant:裡;}-又多次爆发,毁掉了東罗马帝國的赋税和兵员来源,使东罗马帝國的货币处于崩溃的边缘。 |

|||

542秋天,瘟疫消失了,然而在此后70年-{zh-hans:里; zh-hant:裡}-又多次爆发,毁掉了東罗马帝國的赋税和兵员来源,使东罗马帝國的货币处于崩溃的边缘。 |

|||

615年,[[阿瓦尔汗國]]的军队风卷残云般攻入了帝国境内,并一直进逼到离君士坦丁堡仅数里之遥的地方。在亚洲,东罗马帝国则遭到了中古波斯地区的[[萨珊王朝]](224—651年)的进攻。611年,[[萨珊王朝]]占领了[[卡帕多细亚]],接着占领了东罗马帝国东部的[[累范特]]地区最富庶的[[叙利亚]],以及帝国第三大城市[[安提阿]],并且在618年入侵了[[巴勒斯坦]],619年占领了[[埃及]],并于621年将埃及完全占领,将最神圣的基督教文物“[[真十字架]]”残片掳掠而去。领土的丧失也很快导致了君士坦丁堡粮食供应的减少,公元618年,向首都君士坦丁堡的“罗马公民”分发面包的政策终止了<ref name="《拜占廷帝国史》" />。此时原东罗马帝國四分之三的领土已经丧失掉了:地中海东岸的[[累范特]]、[[埃及]]、[[利比亚]]和除开北段和南段的[[小亚细亚]]已落入依兰沙赫尔的[[霍斯劳二世]]之手,[[色雷斯]]大部、[[希腊]]、[[意大利]]分别被斯拉夫人、阿瓦尔人和伦巴底人占领。阿瓦尔人和依兰王国人的军队虎视眈眈,准备一举灭亡东罗马帝國。在这种情况下,实际上已经破产,但仍在君士坦丁堡城苦苦支撑的东罗马帝國政府请求教会,为了帝国的生存交出其所拥有的金银财宝、金银餐具以及法器,以向陈兵于首都城外的蛮族缴纳“保护费”。 |

|||

查士丁尼一世给他的继承人留下了一个空空的国库,而他的继承人也无法对付所有边境上突然出现的新敌人。查士丁尼於565年去世,他的繼任者[[查士丁二世]]拒絕向波斯人支付大量貢品。與此同時,來自義大利北方的倫巴第人大舉南下。到本世紀末,意大利只有三分之一的土地還保留在拜占庭手中。[[查士丁二世]]的繼任者提比略二世在他的敵人之間進行選擇,在對波斯人採取軍事行動的同時向阿瓦爾人進攻。儘管提比略的將軍莫里斯在東部邊境領導了一場勝利,但未能抑制阿瓦爾人擴張的步伐,他們在582年佔領了巴爾幹半島的[[色米姆|色米姆要塞]],而於此同時斯拉夫人開始入侵多瑙河<ref name="Louth 2005 113–1152">{{Harvnb|Louth|2005|pp=113–115}}; {{Harvnb|Nystazopoulou-Pelekidou|1970|loc=''passim''}}; {{Harvnb|Treadgold|1997|pp=231–232}}.</ref>。 |

|||

到626年,东罗马帝国收集了大约20万磅的黄金。阿瓦尔[[可汗]]听说罗马皇帝又搞到一批黄金,于是强迫东罗马人把保护费加倍,甚至把军队开到了君士坦丁堡的金门,把城墙外所有能带走的东西全都带走了,并且一度破墙而入,洗劫了[[布拉基奈宫]]和教堂,差一点在城中会师。当时的形势如此危急,以至帝国政府甚至考虑迁都至[[迦太基]]城<ref name="《拜占廷帝国史》" />。只是由于帝国海军拥有制海权,可以源源不断地从外界运来粮食,帝国的命运才得以延续。 |

|||

615年,[[阿瓦尔汗國]]的军队风卷残云般攻入了帝国境内,并一直进逼到离君士坦丁堡仅数里之遥的地方。在亚洲,东罗马帝国则遭到了中古波斯地区的[[萨珊王朝]](224—651年)的进攻。611年,[[萨珊王朝]]占领了[[卡帕多细亚]],接着占领了东罗马帝国东部的[[累范特]]地区最富庶的[[叙利亚]],以及帝国第三大城市[[安提阿]],并且在618年入侵了[[巴勒斯坦]],619年占领了[[埃及]],并于621年将埃及完全占领,将最神圣的基督教文物“[[真十字架]]”残片掳掠而去<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=42–43}}.</ref>。领土的丧失也很快导致了君士坦丁堡粮食供应的减少,公元618年,向首都君士坦丁堡的“罗马公民”分发面包的政策终止了<ref name="《拜占廷帝国史》" />。此时原东罗马帝國四分之三的领土已经丧失掉了:地中海东岸的[[累范特]]、[[埃及]]、[[利比亚]]和除开北段和南段的[[小亚细亚]]已落入依兰沙赫尔的[[霍斯劳二世]]之手,[[色雷斯]]大部、[[希腊]]、[[意大利]]分别被斯拉夫人、阿瓦尔人和伦巴底人占领。阿瓦尔人和依兰王国人的军队虎视眈眈,准备一举灭亡东罗马帝國。在这种情况下,实际上已经破产,但仍在君士坦丁堡城苦苦支撑的东罗马帝國政府请求教会,为了帝国的生存交出其所拥有的金银财宝、金银餐具以及法器,以向陈兵于首都城外的蛮族缴纳“保护费”。 |

|||

==== 回教崛起 ==== |

|||

{{Main|阿拉伯帝国|伊斯兰教|拜占庭-薩珊戰爭 (602年-628年)}}{{See also|伊斯蘭對波斯的征服}} |

|||

出身阿非利加的皇帝[[希拉克略]]后来收复了这些东部总督区,但当时刚刚在由穆罕默德创制的[[伊斯兰教]]下统合起来的以贝都因人为主体的的[[阿拉伯帝国|伊斯兰哈里发]]之突然出现是希拉克略无法意料到的。 |

|||

[[File:Greekfire-madridskylitzes1.jpg|thumb|left|拜占庭軍隊在同阿拉伯人的戰爭中使用[[希腊火]],此畫現收藏於[[馬德里]][[西班牙国家图书馆|西班牙國家圖書館]]]] |

|||

[[阿拉伯帝國]]在阿拉伯半岛崛起,于634年在[[约旦]]附近摧毁了波斯[[萨珊王朝]]的军队,并迅速占领了[[叙利亚]]、[[巴勒斯坦]],642年完全占领埃及,並出兵波斯地区徹底滅亡萨珊王朝。虽然东罗马帝国几次派军试图去收复埃及,但是最终失败而返,东罗马帝國永远失去了这些疆土。并且同时于632-651年间,[[伊斯兰对波斯的征服|阿拉伯军队]]彻底灭亡了萨珊王朝。670年左右,阿拉伯人哈里发[[穆阿维叶一世]]建立了一支咄咄逼人的舰队。不过[[东罗马海军]]凭借其秘密武器仍然掌握着制海权,这个秘密武器就是后来令阿拉伯人闻风丧胆的“[[海洋之火]]”。678年,阿拉伯舰队直扑君士坦丁堡城下,结果近三分之二的舰只毁于海洋之火。在退却中,又先后遭到暴风雨的袭击和东罗马海军的追击,几乎全军覆没<ref name="《拜占廷帝国史》" />。阿拉伯军队遭到“圣战”开始以来最惨痛的失败,被迫与东罗马帝國签订了三十年和约<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=61–62}}.</ref>。[[File:Piero della Francesca 021.jpg|缩略图|[[皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡|皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡]]所作[[拜占庭-薩珊戰爭 (602年-628年)|拜占庭-波斯戰爭]]的壁畫,約1452年]] |

|||

到626年,东罗马帝国收集了大约20万磅的黄金。阿瓦尔[[可汗]]听说罗马皇帝又搞到一批黄金,于是强迫东罗马人把保护费加倍,甚至把军队开到了君士坦丁堡的金门,把城墙外所有能带走的东西全都带走了,并且一度破墙而入,洗劫了[[布拉基奈宫]]和教堂,差一点在城中会师。当时的形势如此危急,以至帝国政府甚至考虑迁都至[[迦太基|迦太基城]]<ref name="《拜占廷帝国史》" />。只是由于帝国海军拥有制海权,可以源源不断地从外界运来粮食,帝国的命运才得以延续。 |

|||

==== 穩固疆域 ==== |

==== 穩固疆域 ==== |

||

{{Main|希拉克略王朝|拜占庭帝國希臘化}}{{See also|拜占庭-薩珊戰爭 (602年-628年)}}[[File:Piero_della_Francesca_021.jpg|缩略图|[[皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡|皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡]]所作[[拜占庭-薩珊戰爭 (602年-628年)|拜占庭-波斯戰爭]]的壁畫,約1452年]] |

|||

{{Main|希拉克略王朝|拜占庭帝國希臘化}} |

|||

从8世纪末期起,帝国加速收复被斯拉夫人占领的巴尔干地区;从9世纪中叶起,阿拉伯人再也不能越过[[托罗斯山脉]],相反,东罗马帝国在东方重新向亚美尼亚的边境发动征战。 |

|||

在希拉克略一世统治时期(610—641年),东罗马帝國完成了从古典的罗马帝国向[[希臘化時代|希腊化]]的[[中世纪]]君主制国家转变的进程。他改革了军事制度和行政管理,实行军人领地制,即向农民出身的军士颁发土地,作为交换条件,这些人必须履行军人职责。这种做法巩固了东罗马帝国的国防力量和军力。在希腊、色雷斯、马其顿等地区,希拉克略推行[[军区制|军区]](塞马州)制度,建立一系列由军人将领统辖的行政单位,州的长官由皇帝直接指派。随着塞马州的建立,帝国巩固了对饱受斯拉夫人、[[匈人]]和阿瓦尔人冲击的[[巴尔干半岛]]领土的统治,巩固了帝国的疆土。 |

在希拉克略一世统治时期(610—641年),东罗马帝國完成了从古典的罗马帝国向[[希臘化時代|希腊化]]的[[中世纪]]君主制国家转变的进程。他改革了军事制度和行政管理,实行军人领地制,即向农民出身的军士颁发土地,作为交换条件,这些人必须履行军人职责。这种做法巩固了东罗马帝国的国防力量和军力。在希腊、色雷斯、马其顿等地区,希拉克略推行[[军区制|军区]](塞马州)制度,建立一系列由军人将领统辖的行政单位,州的长官由皇帝直接指派。随着塞马州的建立,帝国巩固了对饱受斯拉夫人、[[匈人]]和阿瓦尔人冲击的[[巴尔干半岛]]领土的统治,巩固了帝国的疆土。 |

||

赫拉克略即位後,薩珊王朝的推進深入黎凡特,佔領了大馬士革和耶路撒冷,並將[[真十字架]]移至[[泰西封]]<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=42–43}}.</ref>。赫拉克略發起了具有聖戰性質的反攻,基督的形像被作為軍旗攜帶<ref>{{Harvnb|Grabar|1984|p=37}}; {{Harvnb|Cameron|1979|p=23}}.</ref>。在拜占庭-薩珊戰爭持續了二十餘年(602-628),其中的高潮就是626年阿瓦爾、薩珊波斯和斯拉夫的聯合部隊在[[君士坦丁堡之围 (626年)|對君士坦丁堡的聯合圍攻]],但此次圍攻沒有成功。此後,薩珊王朝的軍隊被迫撤退到安納托利亞。赫拉克略斯的兄弟狄奧多西在對波斯將軍沙欣的戰爭中取得了不錯的成績<ref name="Norwich93">{{Harvnb|Norwich|1998|p=93}}</ref>。此後,赫拉克略進行戰略反攻,率軍入侵了薩珊王朝的美索不達米亞。 |

|||

627年,薩珊王朝的主力部隊在[[尼尼微]]被摧毀,629年,赫拉克略在一個莊嚴的儀式中將真十字架歸還耶路撒冷<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=46}}; {{Harvnb|Baynes|1912}}, ''passim''; {{Harvnb|Speck|1984|p=178}}.</ref>,同時他進軍薩珊王朝的首都[[泰西封]]。由於持久的戰爭,波斯帝國出現了無政府狀態和內戰。最終波斯人被迫撤出所有武裝力量,並返還拜占庭此前奪走的埃及、黎凡特以及美索不達米亞和亞美尼亞的全部領土。然而這場曠日持久的戰爭使拜占庭人和薩珊人都筋疲力盡,使他們在面對隨後幾年出現的穆斯林軍隊的攻擊時顯得脆弱不堪<ref>{{Harvnb|Foss|1975|pp=746–747}}.</ref>。拜占庭人在636年的[[耶尔穆克战役|耶爾穆克戰役]]中慘敗於[[阿拉伯人]],而泰西封則在637年陷落<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=50}}.</ref>。 |

|||

希拉克略一世时代,帝国希腊化终于完成,使用人数寥寥无几的拉丁语不再是官方语言之一,希腊语被指定为唯一的官方语言。他不用古罗马的皇帝头衔“[[奥古斯都 (称号)|奥古斯都]]”(拉丁语“{{lang|la|Augustus}}”,意为“至尊”)为主头衔,而使用“君主”(希腊语“{{lang|la|Basileus}}”)。在宗教上,东罗马帝國与西欧的区别已经不可忽视了。不过,东罗马帝國内也有不小的区别,在其东方和南方的省区裡一般多是[[东方正统教会]],或是二性分离的[[东方亚述教会]],而非东正教与天主教同属的[[迦克墩大公会议|迦克墩派]]。这些区域沦陷后,东正教在剩余的总督区域里相对来说更加强大了。希拉克略将全国分为几个[[军区制|军区]]来对付外来的侵扰。在其他地方的城市不断衰退的同时,君士坦丁堡却成为当时世界上最大的城市之一。阿拉伯人试图占领君士坦丁堡的计划失败了。东罗马帝国当时的海军势力非常强大,而且他们拥有海洋之火。阿拉伯人最初的进攻被击退后,曾属于帝国的亚美尼亚地区开始得到恢复。 |

希拉克略一世时代,帝国希腊化终于完成,使用人数寥寥无几的拉丁语不再是官方语言之一,希腊语被指定为唯一的官方语言。他不用古罗马的皇帝头衔“[[奥古斯都 (称号)|奥古斯都]]”(拉丁语“{{lang|la|Augustus}}”,意为“至尊”)为主头衔,而使用“君主”(希腊语“{{lang|la|Basileus}}”)。在宗教上,东罗马帝國与西欧的区别已经不可忽视了。不过,东罗马帝國内也有不小的区别,在其东方和南方的省区裡一般多是[[东方正统教会]],或是二性分离的[[东方亚述教会]],而非东正教与天主教同属的[[迦克墩大公会议|迦克墩派]]。这些区域沦陷后,东正教在剩余的总督区域里相对来说更加强大了。希拉克略将全国分为几个[[军区制|军区]]来对付外来的侵扰。在其他地方的城市不断衰退的同时,君士坦丁堡却成为当时世界上最大的城市之一。阿拉伯人试图占领君士坦丁堡的计划失败了。东罗马帝国当时的海军势力非常强大,而且他们拥有海洋之火。阿拉伯人最初的进攻被击退后,曾属于帝国的亚美尼亚地区开始得到恢复。 |

||

==== 回教崛起 ==== |

|||

{{Main|阿拉伯帝国|伊斯兰教|}}{{See also|伊斯蘭對波斯的征服|君士坦丁堡之围 (674年-678年)}} |

|||

出身阿非利加的皇帝[[希拉克略]]后来收复了这些东部总督区,但当时刚刚在由穆罕默德创制的[[伊斯兰教]]下统合起来的以贝都因人为主体的的[[阿拉伯帝国|伊斯兰哈里发]]之突然出现是希拉克略无法意料到的。 |

|||

[[File:Greekfire-madridskylitzes1.jpg|左|缩略图|拜占庭軍隊在同阿拉伯人的戰爭中使用[[希腊火]],此畫現收藏於[[馬德里]][[西班牙国家图书馆|西班牙國家圖書館]]]] |

|||

[[阿拉伯帝國]]在阿拉伯半岛崛起,于634年在[[约旦]]附近摧毁了波斯[[萨珊王朝]]的军队,并迅速占领了[[叙利亚]]、[[巴勒斯坦]],642年完全占领埃及,並出兵波斯地区徹底滅亡萨珊王朝。虽然东罗马帝国几次派军试图去收复埃及,但是最终失败而返,东罗马帝國永远失去了这些疆土。并且同时于632-651年间,[[伊斯兰对波斯的征服|阿拉伯军队]]彻底灭亡了萨珊王朝。670年左右,阿拉伯人哈里发[[穆阿维叶一世]]建立了一支咄咄逼人的舰队。不过[[东罗马海军]]凭借其秘密武器仍然掌握着制海权,这个秘密武器就是后来令阿拉伯人闻风丧胆的“[[海洋之火]]”。678年,阿拉伯舰队直扑君士坦丁堡城下,结果近三分之二的舰只毁于海洋之火。在退却中,又先后遭到暴风雨的袭击和东罗马海军的追击,几乎全军覆没<ref name="《拜占廷帝国史》" />。阿拉伯军队遭到“圣战”开始以来最惨痛的失败,被迫与东罗马帝國签订了三十年和约<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=61–62}}.</ref>。 |

|||

==== 四面受敵 ==== |

==== 四面受敵 ==== |

||

{{Main|二十年動亂期}} |

{{Main|二十年動亂期}} |

||

[[File:Byzantiumby650AD-zh.svg|缩略图|650年拜占庭帝國的疆域]] |

|||

到[[希拉克略王朝]]末期,帝国再度出现[[二十年动乱期|内乱]],从695年到717年的22年间,皇帝更换了6次。到8世纪初期,帝国的情况已经濒于无政府状态,北非全部落入穆斯林手中,帝国的疆域也只剩下到君士坦丁堡城及其周围地区、东色雷斯、希腊的几个港口、南部意大利和[[西西里岛]]。在前两个地方,聚集了成千上万来自巴尔干和希腊的难民,以及从叙利亚、埃及、迦太基逃出来的几十万天主教难民。像一百年前的情况一样,海权是在8世纪初使东罗马帝國免于灭亡、起死回生的因素。海权维持了昔日帝国政治统一时留下来的东西,它保持了地中海上的商业活动不受威胁。在此期間,大量軍隊從巴爾幹撤出以對抗波斯人,隨後是東部的阿拉伯人,這為斯拉夫民族逐漸向南擴張進入半島打開了大門<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=43–45, 66, 114–115}}</ref>。與小亞細亞一樣,許多巴爾幹城市縮小為小型設防定居點。在670年代,[[保加尔人|保加爾人]]因[[可萨人|可薩人]]的到來而被推至多瑙河以南。680年,派去消滅這些新定居點的拜占庭軍隊被擊敗<ref name="Haldon 1990 66–67">{{Harvnb|Haldon|1990|pp=66–67}}.</ref>。 |

|||

到[[希拉克略王朝]]末期,帝国再度出现[[二十年动乱期|内乱]],从695年到717年的22年间,皇帝更换了6次。到8世纪初期,帝国的情况已经濒于无政府状态,北非全部落入穆斯林手中,帝国的疆域也只剩下到君士坦丁堡城及其周围地区、东色雷斯、希腊的几个港口、南部意大利和[[西西里岛]]。在前两个地方,聚集了成千上万来自巴尔干和希腊的难民,以及从叙利亚、埃及、迦太基逃出来的几十万天主教难民。像一百年前的情况一样,海权是在8世纪初使东罗马帝國免于灭亡、起死回生的因素。海权维持了昔日帝国政治统一时留下来的东西,它保持了地中海上的商业活动不受威胁。在此期間,大量軍隊從巴爾幹撤出以對抗波斯人,隨後是東部的阿拉伯人,這為斯拉夫民族逐漸向南擴張進入半島打開了大門<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=43–45, 66, 114–115}}</ref>。與小亞細亞一樣,許多巴爾幹城市縮小為小型設防定居點<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=43–45, 66, 114–115}}</ref>。在670年代,[[保加尔人|保加爾人]]因[[可萨人|可薩人]]的到來而被推至多瑙河以南。680年,派去消滅這些新定居點的拜占庭軍隊被擊敗<ref name="Haldon 1990 66–67">{{Harvnb|Haldon|1990|pp=66–67}}.</ref>。 |

|||

681年,[[君士坦丁四世]]與保加利亞可汗[[阿斯巴鲁赫|阿斯巴魯赫]]簽署了一項條約,新的保加利亞國家對之前至少在名義上承認拜占庭統治的幾個斯拉夫部落擁有主權。在687-688年,希拉克略王朝末任皇帝[[查士丁尼二世]]率領遠征斯拉夫人和保加利亞人,並取得了重大進展,但事實上,他不得不從色雷斯戰鬥到馬其頓的疲於奔命顯示了拜占庭的勢力在巴爾幹北部已經衰落<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=71}}.</ref>。 |

681年,[[君士坦丁四世]]與保加利亞可汗[[阿斯巴鲁赫|阿斯巴魯赫]]簽署了一項條約,新的保加利亞國家對之前至少在名義上承認拜占庭統治的幾個斯拉夫部落擁有主權。在687-688年,希拉克略王朝末任皇帝[[查士丁尼二世]]率領遠征斯拉夫人和保加利亞人,並取得了重大進展,但事實上,他不得不從色雷斯戰鬥到馬其頓的疲於奔命顯示了拜占庭的勢力在巴爾幹北部已經衰落<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|p=71}}.</ref>。 |

||

| 第240行: | 第253行: | ||

查士丁尼二世試圖通過嚴厲的稅收和任命外省人擔任行政職務來打破城市貴族的權力。他在695年被趕下台,先是在可薩人那裡避難,然後在保加利亞人那裡避難。705年,他與保加利亞可汗特爾維爾的軍隊返回君士坦丁堡,重新奪回王位,並對敵人實施了恐怖統治。隨著他在711年的最終推翻,在城市貴族的再次支持下,希拉克略王朝結束了<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=70–78, 169–171}}; {{Harvnb|Haldon|2004|pp=216–217}}; {{Harvnb|Kountoura-Galake|1996|pp=62–75}}.</ref>。 |

查士丁尼二世試圖通過嚴厲的稅收和任命外省人擔任行政職務來打破城市貴族的權力。他在695年被趕下台,先是在可薩人那裡避難,然後在保加利亞人那裡避難。705年,他與保加利亞可汗特爾維爾的軍隊返回君士坦丁堡,重新奪回王位,並對敵人實施了恐怖統治。隨著他在711年的最終推翻,在城市貴族的再次支持下,希拉克略王朝結束了<ref>{{Harvnb|Haldon|1990|pp=70–78, 169–171}}; {{Harvnb|Haldon|2004|pp=216–217}}; {{Harvnb|Kountoura-Galake|1996|pp=62–75}}.</ref>。 |

||

=== 逐 |

=== 逐漸轉型 === |

||

{{Main|伊苏里亚王朝}} |

|||

==== |

==== 遏制擴張 ==== |

||

{{Main|伊斯蘭征服}}[[File:Caliphate_750-zh.svg|缩略图|750年前阿拉伯国家的扩张。自[[穆罕默德]]在632年去世,伊斯蘭教便從貧瘠的阿拉伯半島突出,席捲整個古典世界,僅用了一百年便佔領了從[[阿特拉斯山脈|阿特拉斯]]到[[興都庫什山脈|興都庫什]]的廣大區域,然而這一擴張也在8世紀中期隨著拜占庭的恢復和倭马亚的內亂而吿終結<br>{{legend2|#df9860|[[穆罕默德]]去世时的穆斯林国家}}<br>{{legend2|#c29d44|[[正统哈里发国]]时期的扩张}}<br>{{legend2|#e4af90|[[倭马亚王朝]]时期的扩张}}<br>{{legend-line|#99a53a solid 5px|[[拜占庭帝国]]}}]] |

|||

{{Main|圣像破坏运动}}{{See also|大馬士革的聖約翰}} |

|||

717年,倭馬亞哈里發[[君士坦丁堡之围 (717年-718年)|圍攻君士坦丁堡]],持續了一年。然而,伊蘇里亞王朝的利奧三世的軍事天才、拜占庭人對希臘之火的使用、717-718 年的寒冷冬天以及拜占庭與保加利亞可汗[[特維爾]]的外交共同促成了拜占庭的勝利。這使得阿拉伯人元气大伤,数年内不敢对东罗马用兵。在718年利奧三世擊退了穆斯林的進攻後,他開始著手重建小亞細亞的防務。740年,拜占庭在[[阿克洛伊农战役|阿克羅伊農戰役]]中取得重大勝利,再次摧毀了倭馬亞軍隊。 |

|||

[[File:Hagia Irene (9).jpg|缩略图|[[神圣和平教堂|神聖和平教堂]]內的聖像破壞風格的藝術品,在此期間僅有十字架的形象能夠被繪製、崇拜]] |

|||

出生于叙利亚的[[利奥三世 (拜占庭)|利奥三世]](717-741年在位)是一个主张改革的伟大统治者,还是一个名将,在他统治的第一年,就击退了[[阿拉伯帝国|伊斯兰哈里发军队]]对君士坦丁堡的第三次大围攻,使其元气大伤,数年内不敢对东罗马用兵。而且其经过改组的海军还遏止了在未来四百年中[[伊斯兰教|伊斯兰]]世界的海权成长。利奥的成功抵抗不仅拯救了东罗马帝國和西方的天主教世界,而且也更拯救了整个[[基督教|西欧]]文明<ref>约翰·富勒:《西洋世界军事史》</ref>。 |

|||

[[利奥三世 (拜占庭)|利奥三世]]於725年下令教會不得在崇拜中使用圖像。在726-730年間,兩度宣佈反對供奉聖像的詔令,是為破壞聖像運動。首先他在726年,頒佈了《禁止崇拜偶像法令》,中止了君士坦丁堡及各省的一切關於偶像崇拜的活動,同時大批教會的土地被充公,剩下的土地亦必須交稅,教會被取締,大批修士還俗,恢復了勞動人民的本色,徵用教會產業,宣佈沒收[[意大利]]南部[[十一奉獻|什一稅]],730年,他召開宗教會議,撤換了反對運動的大教長日耳曼努,代了是擁護運動的大教長阿納斯塔西烏斯,並制定了有關的宗教法規,為此運動提供了宗教上理論的依據<ref name="G89">{{Harvnb|Cameron|2009|pp=167–170}}; {{Harvnb|Garland|1999|p=89}}.</ref>。 |

|||

利奧三世的繼任者君士坦丁五世在敘利亞北部贏得了可觀的勝利,同時也徹底削弱了保加利亞的實力<ref>{{Harvnb|Cameron|2009|pp=67–68}}.</ref>。746年,趁著[[馬爾萬二世]]統治下倭馬亞哈里發的[[第三叛亂|國內動亂]],君士坦丁五世入侵敘利亞並佔領了[[卡赫拉曼馬拉什|日耳曼凱亞]]。而在[[凱拉邁亞戰役]]中,拜占庭海軍對倭馬亞艦隊取得了重大勝利<ref>约翰·富勒:《西洋世界军事史》</ref>。再加上哈里發國在其他戰線的軍事失敗和內部不穩定,其軍事擴張走到了盡頭。 |

|||

从一个立法者的角度来看,利奥三世先后颁布了经过改革的[[民法]]和[[刑法]],以及农业法、商业法,对传统的、无伸缩性的[[罗马法]]进行了大幅度修改,使其适应改变了的社会状况,同时他还吸收新崛起的[[伊斯兰教]]的长处,对宗教进行大幅度改革,颁布了禁止崇拜偶像、出卖神符的命令,发动“[[破坏圣像运动]]”,从而在天主教中树立了高度的精神力量,遏止了教会产业的急剧膨胀和国家财力的流失,并为世俗文化的复兴提供了机会。由于这些改革措施,东罗马帝國在718年之后终于顶住了[[倭马亚王朝|伊斯兰哈里发军队]]的入侵。 |

|||

但是,此后东罗马帝國仍是危机不断。746年,近东发生的大[[傳染病|瘟疫]]蔓延到帝国全境,罗马人和希腊人的死亡人数甚为巨大。于是空出来的地方听任从巴尔干半岛以北来的斯拉夫人争先恐后地迁移进来定居。东罗马皇室历史学家君士坦丁·波菲洛格尼图斯就曾说:“当瘟疫吞没万物的时候,广阔大地都斯拉夫化了,都蛮族化了。”<ref name="《拜占廷帝国史》" /> |

但是,此后东罗马帝國仍是危机不断。746年,近东发生的大[[傳染病|瘟疫]]蔓延到帝国全境,罗马人和希腊人的死亡人数甚为巨大。于是空出来的地方听任从巴尔干半岛以北来的斯拉夫人争先恐后地迁移进来定居。东罗马皇室历史学家君士坦丁·波菲洛格尼图斯就曾说:“当瘟疫吞没万物的时候,广阔大地都斯拉夫化了,都蛮族化了。”<ref name="《拜占廷帝国史》" /> |

||

==== 宗教改革 ==== |

|||

{{Main|圣像破坏运动}}{{See also|大馬士革的聖約翰}} |

|||

[[File:Hagia_Irene_(9).jpg|缩略图|[[神圣和平教堂|神聖和平教堂]]內的聖像破壞風格的藝術品,在此期間僅有十字架的形象能夠被繪製、崇拜]] |

|||

[[利奥三世 (拜占庭)|利奥三世]]於725年下令教會不得在崇拜中使用圖像。在726-730年間,兩度宣佈反對供奉聖像的詔令,是為破壞聖像運動。首先他在726年,頒佈了《禁止崇拜偶像法令》,中止了君士坦丁堡及各省的一切關於偶像崇拜的活動,同時大批教會的土地被充公,剩下的土地亦必須交稅,教會被取締,大批修士還俗,恢復了勞動人民的本色,徵用教會產業,宣佈沒收[[意大利]]南部[[十一奉獻|什一稅]],730年,他召開宗教會議,撤換了反對運動的大教長日耳曼努,代了是擁護運動的大教長阿納斯塔西烏斯,並制定了有關的宗教法規,為此運動提供了宗教上理論的依據<ref name="G89">{{Harvnb|Cameron|2009|pp=167–170}}; {{Harvnb|Garland|1999|p=89}}.</ref>。从一个立法者的角度来看,利奥三世先后颁布了经过改革的[[民法]]和[[刑法]],以及农业法、商业法,对传统的、无伸缩性的[[罗马法]]进行了大幅度修改,使其适应改变了的社会状况,同时他还吸收新崛起的[[伊斯兰教]]的长处,对宗教进行大幅度改革,颁布了禁止崇拜偶像、出卖神符的命令,发动“[[破坏圣像运动]]”,从而在天主教中树立了高度的精神力量,遏止了教会产业的急剧膨胀和国家财力的流失,并为世俗文化的复兴提供了机会。由于这些改革措施,东罗马帝國在718年之后终于顶住了[[倭马亚王朝|伊斯兰哈里发军队]]的入侵。 |

|||

在[[伊琳娜女皇]]的努力下,[[第二次尼西亞公會議]]於787年召開。在該會議上,再次確定了聖像可以被尊敬,但不能被崇拜的原則,聖像破壞運動的第一階段結束。9世紀初,利奧五世重新引入了破壞偶像的政策,但在843年,西奧多拉皇后在牧首美多德的幫助下恢復了對偶像的崇拜<ref name="P11">{{Harvnb|Parry|1996|pp=11–15}}.</ref>。偶像破壞在東方與西方的進一步疏遠中發揮了巨大的作用,這一分裂被稱為[[佛提烏分裂]](以時任君堡普世牧首[[佛提烏一世]]命名)<ref>{{Harvnb|Cameron|2009|p=267}}.</ref>。 |

|||

==== 帝位之爭 ==== |

==== 帝位之爭 ==== |

||

{{Main|加洛林帝国|双帝问题}} |

{{Main|加洛林帝国|双帝问题}} |

||

[[File: |

[[File:Carolingian and Byzantine Empires 814.png|右|缩略图|[[雙帝問題]]主要存在於[[加洛林帝国|加洛林帝國]]及其後繼者[[神圣罗马帝国|神聖羅馬帝國]](黃色)和[[東羅馬帝國]](紫色)之間,他們都認為自己是羅馬帝國的合法繼承人。地圖展示的是814年查理大帝去世時的兩國區域]] |

||

8世纪最大的问题是对[[毁坏圣像运动|圣像破坏运动]]的争论。利奥三世下令禁止[[圣像]],这个命令受到很大的反对,整个国家到处都发生暴乱。787年,在[[伊琳娜女皇]]的领导下,[[第二次尼西亞公會議]]上决定圣像可以被尊养但不可以被崇拜。伊琳娜还有与[[法蘭克王國]]国王[[查理大帝]]结婚来实现统一东西帝国的计划,但这些计划未能成功。9世纪初圣像破坏运动重现,843年再次被制止。这些争论使得当时西部的[[天主教]]和[[神圣罗马帝国]]未能重新与东罗马帝國统一起来。 |

8世纪最大的问题是对[[毁坏圣像运动|圣像破坏运动]]的争论。利奥三世下令禁止[[圣像]],这个命令受到很大的反对,整个国家到处都发生暴乱。787年,在[[伊琳娜女皇]]的领导下,[[第二次尼西亞公會議]]上决定圣像可以被尊养但不可以被崇拜。伊琳娜还有与[[法蘭克王國]]国王[[查理大帝]]结婚来实现统一东西帝国的计划,但这些计划未能成功。9世纪初圣像破坏运动重现,843年再次被制止。这些争论使得当时西部的[[天主教]]和[[神圣罗马帝国]]未能重新与东罗马帝國统一起来。 |

||

在中世紀的基督徒看來,羅馬帝國是不可分割的,其皇帝擁有最高的統治地位,即使對於生活在國境之外東基督徒也具有效力。自[[古典时代晚期|古典時代晚期]]西羅馬帝國崩潰以來,東羅馬帝國(代表其在東部倖存的省份)已被其自身、教皇和整個歐洲的各種新基督教王國承認為合法的[[羅馬帝國]]。公元797年,[[君士坦丁六世]]皇帝被廢黜並被刺瞎雙眼,並由他的母親[[伊琳娜女皇]]取代統治,但是西歐諸國並不不接受她的統治,最常被引用的原因是她是女性。800年,教皇[[利奧三世]]沒有承認伊琳娜,而是根據權 |

在中世紀的基督徒看來,羅馬帝國是不可分割的,其皇帝擁有最高的統治地位,即使對於生活在國境之外東基督徒也具有效力。自[[古典时代晚期|古典時代晚期]]西羅馬帝國崩潰以來,東羅馬帝國(代表其在東部倖存的省份)已被其自身、教皇和整個歐洲的各種新基督教王國承認為合法的[[羅馬帝國]]。公元797年,[[君士坦丁六世]]皇帝被廢黜並被刺瞎雙眼,並由他的母親[[伊琳娜女皇]]取代統治,但是西歐諸國並不不接受她的統治,最常被引用的原因是她是女性。800年,教皇[[利奧三世]]沒有承認伊琳娜,而是根據皇權轉移([[拉丁語]]:translatio imperii)的概念宣佈[[法兰克国王列表|法蘭克國王]][[查理曼]]為羅馬皇帝。此举影响重大,使[[法蘭克王國|西方帝国]]有了与东罗马帝國分庭抗礼的藉口<ref>《神圣罗马帝国》,THE HOLY ROMAN EMPIRE by James Bryce</ref>。此外,皇帝[[尼基弗鲁斯一世|尼基弗鲁斯]](802-811年在位)在与多瑙河下游平原的[[保加利亚第一帝国]]的[[普利斯卡战役]]中被杀,头盖骨更被保加利亚酋长[[克鲁姆]]做成了酒杯。 |

||

=== 盛世危機 === |

=== 盛世危機 === |

||

==== 黄金时代 ==== |

==== 黄金时代 ==== |

||

{{Main|馬其頓復興}} |

|||

{{Main|馬其頓復興|拜占庭-保加利亚战争}}[[File:Byzantine AD1081.jpg|thumb|马其顿王朝时的东罗马帝國领土疆域]] |

|||

[[马其顿王朝]](867年-1056年)的诞生開創了东罗马帝國历史上第二个最辉煌的时期。马其顿王朝开国皇帝[[巴西尔一世]]生于[[亞美尼亞|亚美尼亚]],幼时全家被多瑙河下游平原的[[保加利亚第一帝国]]俘虏,发配到[[馬其頓|马其顿]]去开垦土地。长大后,他成为皇宫马倌,貌美而多力,受到阿莫利王朝末代皇帝[[米海尔三世|迈克尔三世]](842-867年在位)的注意和宠爱。迈克尔任命他为宫廷侍卫长,并于866年把他立为自己的继承人和共帝。867年,巴西尔发觉自己有失宠的迹象,于是在9月23日晚上发动了[[政变]],他先用手拧弯了皇帝寝室的门闩,然后在半夜带着亲信杀入皇帝睡房,迅速制服卫兵,並殺掉了迈克尔三世。 |

[[File:Byzantine_AD1081.jpg|缩略图|马其顿王朝时的东罗马帝國领土的擴張]][[马其顿王朝]](867年-1056年)的诞生開創了东罗马帝國历史上第二个最辉煌的时期<ref name="Browning-1992-953">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>。马其顿王朝开国皇帝[[巴西尔一世]]生于[[亞美尼亞|亚美尼亚]],幼时全家被多瑙河下游平原的[[保加利亚第一帝国]]俘虏,发配到[[馬其頓|马其顿]]去开垦土地。长大后,他成为皇宫马倌,貌美而多力,受到阿莫利王朝末代皇帝[[米海尔三世|迈克尔三世]](842-867年在位)的注意和宠爱。迈克尔任命他为宫廷侍卫长,并于866年把他立为自己的继承人和共帝。867年,巴西尔发觉自己有失宠的迹象,于是在9月23日晚上发动了[[政变]],他先用手拧弯了皇帝寝室的门闩,然后在半夜带着亲信杀入皇帝睡房,迅速制服卫兵,並殺掉了迈克尔三世。 |

||

虽然皇位为篡夺而来,但巴西尔一世很快以自己的英明行为让大家刮目相看。他在军事上的胜利使其跻身于东罗马帝国帝國最伟大的军事家之列。他严格贯彻[[希拉克略王朝]]时开始的军事制改革,在巴尔干半岛建立新军事州([[军区制|塞马州]]),向这些地区迁入新移民,并凭借不断增强的君主制国的国力巩固国防建设,不仅在巴尔干半岛的多瑙河沿岸北部设立边境要塞,成功阻挡了斯拉夫人南下,而且在小亚细亚扩充军队并反击了阿拉伯人的侵略,在意大利南部,也收复了原属于东罗马帝國的领地<ref name="Browning-1992-952">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>。 |

虽然皇位为篡夺而来,但巴西尔一世很快以自己的英明行为让大家刮目相看。他在军事上的胜利使其跻身于东罗马帝国帝國最伟大的军事家之列。他严格贯彻[[希拉克略王朝]]时开始的军事制改革,在巴尔干半岛建立新军事州([[军区制|塞马州]]),向这些地区迁入新移民,并凭借不断增强的君主制国的国力巩固国防建设,不仅在巴尔干半岛的多瑙河沿岸北部设立边境要塞,成功阻挡了斯拉夫人南下,而且在小亚细亚扩充军队并反击了阿拉伯人的侵略,在意大利南部,也收复了原属于东罗马帝國的领地<ref name="Browning-1992-952">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>。 |

||

[[File:Basil&leo.jpg| |

[[File:Basil&leo.jpg|左|缩略图|200x200像素|巴西尔一世及其子利奥六世]] |

||

在[[馬其頓王朝]]的统治下,东罗马帝國在9世纪末期、10世纪和11世纪初达到了顶峰。在这段被称为“黄金时期”的几个世纪裡<ref name="Browning-1992-95">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>,东罗马帝國抵抗了[[聖座]]撤消[[佛提乌|佛迪奥斯]]为教宗的要求,获得[[亚得里亚海]]的制海权,占领了亚平宁半岛的一部分和攻占了保加利亚第一帝国的大部分。1014年,[[巴西尔二世]](绰号为“保加利亚人屠夫”)彻底打败了保加利亚人,并最终于1018年占领了保加利亚第一帝国。同时东罗马帝國还获得了一个新的盟友(不过有时也是敌人):在[[东欧平原]]的[[基辅罗斯]](862/882—1223/1236),为东罗马帝国提供了一支重要的雇佣军。 |

在[[馬其頓王朝]]的统治下,东罗马帝國在9世纪末期、10世纪和11世纪初达到了顶峰。在这段被称为“黄金时期”的几个世纪裡<ref name="Browning-1992-95">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>,东罗马帝國抵抗了[[聖座]]撤消[[佛提乌|佛迪奥斯]]为教宗的要求,获得[[亚得里亚海]]的制海权,占领了亚平宁半岛的一部分和攻占了保加利亚第一帝国的大部分。1014年,[[巴西尔二世]](绰号为“保加利亚人屠夫”)彻底打败了保加利亚人,并最终于1018年占领了保加利亚第一帝国。同时东罗马帝國还获得了一个新的盟友(不过有时也是敌人):在[[东欧平原]]的[[基辅罗斯]](862/882—1223/1236),为东罗马帝国提供了一支重要的雇佣军。 |

||

==== 飲馬多瑙 ==== |

==== 飲馬多瑙 ==== |

||

{{Main|2=拜占庭-保加利亚战争}}[[File: |

{{Main|2=拜占庭-保加利亚战争}}{{See also|拜占庭征服保加利亚}} |

||

[[File:Basilios_II.jpg|右|缩略图|「保加利亚人屠夫」[[巴西尔二世]]]] |

|||

[[智者利奥六世|智者利奧]]於912年去世,隨後保加利亞沙皇[[西美昂一世]]率領一支大軍向君士坦丁堡進軍<ref>{{Harvnb|Browning|1992|pp=102–103}}.</ref>,敵對行動很快重新開始。雖然城牆堅不可摧,但拜占庭政府一片混亂,[[西美昂一世|西美昂]]被邀請進城,在那裡他被授予保加利亞巴西流斯(basileus'',''皇帝)的王冠,並讓年輕的皇帝君士坦丁七世娶了他的一個女兒。但此後,他再次入侵色雷斯地區並征服了[[阿德里安堡]]<ref>{{Harvnb|Browning|1992|pp=103–105}}.</ref>。帝國現在面臨著在距君士坦丁堡幾天行軍距離內建立一個強大的基督教國家的問題<ref name="Browning-1992-954">{{Harvnb|Browning|1992|p=95}}.</ref>,並且不得不在兩條戰線上作戰<ref name="B101">{{Harvnb|Browning|1992|p=101}}.</ref>。 |

|||

[[巴西尔一世]]的继承者[[利奥六世]]和[[君士坦丁七世]]都不断与保加利亚第一帝国进行战争。963年,[[罗曼努斯二世]]皇帝去世后,由于王子年幼,名将[[尼基弗鲁斯二世|尼斯弗鲁斯·弗卡斯]]与皇后[[提奥法诺]]结婚,然后自立为皇帝。弗卡斯继续向外发展,收复了[[克里特岛]]、[[塞浦路斯]]、[[的黎波里 (黎巴嫩)|的黎波里]],并在969年攻陷了安提阿。但是当年年底,他被皇后收买的部将齐米斯西斯刺杀。齐米斯西斯随后称帝,号称[[約翰一世 (拜占庭)|约翰一世]],他发动了几次规模巨大的战役,击退了保加利亚第一帝国和[[基辅罗斯]]人的攻击,然后出兵进攻巴勒斯坦的[[耶路撒冷]]。 |

|||

[[利奧·福卡斯]]和[[羅曼努斯一世]]發起的遠征行動以拜占庭在917年的[[安捷洛斯戰役]]中再次慘敗而告終,第二年保加利亞人自由地蹂躪希臘北部。923年阿德里安堡再次遭到掠奪,924年保加利亞軍隊圍攻君士坦丁堡。然而[[西美昂一世|西美昂]]在927年突然死亡,保加利亞的勢力隨之瓦解。保加利亞和拜占庭進入了長期的和平關係,帝國現在可以集中在東部前線對抗穆斯林<ref>{{Harvnb|Browning|1992|pp=106–107}}.</ref>。968年,保加利亞被[[斯维亚托斯拉夫一世·伊戈列维奇|斯維亞托斯拉夫一世]]的統治下的羅斯人佔領,但三年後,約翰·一世齊米克斯擊敗了羅斯人,並將東保加利亞重新納入拜占庭帝國<ref>{{Harvnb|Browning|1992|pp=112–113}}.</ref>。 |

|||

976年约翰一世去世,罗曼努斯二世的儿子巴西尔二世和[[君士坦丁八世]]继位,后者对于政事几乎完全不过问。在巴西尔二世的统治下,帝国再度进入黄金时期。它在军力、商业和政治方面的实力都达到了顶峰,拥有强大的陆军和海军,贸易兴旺,学术和艺术发达,宗教的影响扩及所有斯拉夫人的君主制国家。巴西爾將消滅保加利亞人視為首要任務<ref name="B1153">{{Harvnb|Browning|1992|p=115}}.</ref>,然而其第一次遠征保加利亞並不成功。 在接下來的幾年裡,皇帝忙於安納托利亞的內部叛亂,而保加利亞人則在巴爾幹擴大了他們的領土。戰爭拖了將近二十年。拜占庭在[[斯佩爾切奧斯之戰|斯佩爾切奧斯]]和斯科普里的勝利決定性地削弱了保加利亞軍隊,隨後巴西爾有條不紊地消滅保加利亞人的據點<ref name="B1152">{{Harvnb|Browning|1992|p=115}}.</ref>。 |

|||

{{Quote box||quote=我生命的每时每刻都在保持警,以守护[[新罗马]]的孩子们。 |

|||

当我勇敢地进军西方([[意大利|赫斯珀里亚]]),还是直至东方([[厄俄斯]])边疆的最远方, |

|||

一路沿着[[阿布哈茲|阿布哈兹]],[[以实玛利]],[[阿拉伯世界|阿拉伯]],[[伊比利亚半岛|伊比利亚]]。 |

|||

大地上布满战利品,[[波斯人]]和[[斯基泰人]](保加利亚人)作为见证。 |

|||

现在,世人啊,请照看这座坟墓,以祈祷回报我的征服。|author=<small>巴西爾二世的墓誌銘</small>|source=<small>[[米海爾·普塞洛斯]]《編年史》</small>|width=230px}} |

|||

976年约翰一世去世,罗曼努斯二世的儿子巴西尔二世和[[君士坦丁八世]]继位,后者对于政事几乎完全不过问。在巴西尔二世的统治下,帝国再度进入黄金时期。它在军力、商业和政治方面的实力都达到了顶峰,拥有强大的陆军和海军,贸易兴旺,学术和艺术发达,宗教的影响扩及所有斯拉夫人的君主制国家。在罗马人心目中,他们的东罗马帝国不仅是地球上最大的君主制帝国,也是唯一的帝国。 |

|||

在巴西尔二世的统治下,东罗马帝國的疆域达到了自[[查士丁尼一世]]之后从未有过的规模,主宰了亚美尼亚、南意大利,整个巴尔干半岛也重新成为帝国的领土。他于1018年灭亡了保加利亚,这次战争使他获得了“保加利亚人屠夫”的称号:在巴西尔的命令下,14000多名保加利亚俘虏被剜掉了眼睛。保加利亚[[沙皇]][[保加利亚的萨缪尔|萨缪尔]]见此惨状,心脏病发作而去世。到1018年,保加利亞最後的據點投降,該國成為了成為東羅馬帝國的一部分<ref name="B115">{{Harvnb|Browning|1992|p=115}}.</ref>。此后一个半世纪里,保加利亚人都臣服於东罗马帝國之下。這次勝利恢復了自希拉克略皇帝以來丟失的多瑙河邊界<ref name="Browning-1992-116">{{Harvnb|Browning|1992|p=116}}.</ref>。 |

在巴西尔二世的统治下,东罗马帝國的疆域达到了自[[查士丁尼一世]]之后从未有过的规模,主宰了亚美尼亚、南意大利,整个巴尔干半岛也重新成为帝国的领土。他于1018年灭亡了保加利亚,这次战争使他获得了“保加利亚人屠夫”的称号:在巴西尔的命令下,14000多名保加利亚俘虏被剜掉了眼睛。保加利亚[[沙皇]][[保加利亚的萨缪尔|萨缪尔]]见此惨状,心脏病发作而去世。到1018年,保加利亞最後的據點投降,該國成為了成為東羅馬帝國的一部分<ref name="B115">{{Harvnb|Browning|1992|p=115}}.</ref>。此后一个半世纪里,保加利亚人都臣服於东罗马帝國之下。這次勝利恢復了自希拉克略皇帝以來丟失的多瑙河邊界<ref name="Browning-1992-116">{{Harvnb|Browning|1992|p=116}}.</ref>。 |

||

==== 東方戰線 ==== |

==== 東方戰線 ==== |

||

{{Main|拜占庭-阿拉伯战争}} |

{{Main|拜占庭-阿拉伯战争|拜占庭-格魯吉亞戰爭}} |

||

[[File:Skylitzes._Basil_II_vs_Georgians_cropped.jpg|缩略图|拜占庭皇帝巴西尔二世击败格鲁吉亚王国{{tsl|en|George I of Georgia|乔治一世}}(阿布哈兹的乔治),其中右边的乔治一世在骑马逃跑,左边的巴西尔二世举着盾牌和长矛追击,《历史概要》第195页]] |

|||

在820年代初期,利用斯拉夫人反叛的時機,阿拉伯人重新出現並佔領了[[克里特島]]。他們還成功地攻擊了西西里島,但在863年,彼得羅納斯將軍在[[拉拉卡翁戰役]](Lalakaon)中取得了決定性的勝利,擊敗了[[馬拉蒂亞]]的埃米爾[[奧馬爾·阿爾-阿克塔]](Umar al-Aqta)。在[[克鲁姆|克魯姆]]的領導下,保加利亞多次南下入侵東羅馬,但在815-816年,克魯姆的兒子[[奧穆爾塔格 (保加利亞)|奧穆爾塔格]]與利奧五世簽署了和平條約<ref>{{Harvnb|Treadgold|1997|pp=432–433}}.</ref>。 |

在820年代初期,利用斯拉夫人反叛的時機,阿拉伯人重新出現並佔領了[[克里特島]]。他們還成功地攻擊了西西里島,但在863年,彼得羅納斯將軍在[[拉拉卡翁戰役]](Lalakaon)中取得了決定性的勝利,擊敗了[[馬拉蒂亞]]的埃米爾[[奧馬爾·阿爾-阿克塔]](Umar al-Aqta)。在[[克鲁姆|克魯姆]]的領導下,保加利亞多次南下入侵東羅馬,但在815-816年,克魯姆的兒子[[奧穆爾塔格 (保加利亞)|奧穆爾塔格]]與利奧五世簽署了和平條約<ref>{{Harvnb|Treadgold|1997|pp=432–433}}.</ref>。 |

||

在830年代,阿拔斯哈里發開始了軍事遠征,最終在[[阿莫利烏姆之劫]](Sack of Amorium)中取得勝利。拜占庭人隨後反擊並[[杜姆亚特之劫 (853年)|洗劫了埃及的杜姆亞特]]。後來,阿拔斯王朝的哈里發再次派兵進入[[安納托利亞]]進行洗劫和掠奪,直到他們最終在863年的[[拉拉卡翁戰役]] |

在830年代,阿拔斯哈里發開始了軍事遠征,最終在[[阿莫利烏姆之劫]](Sack of Amorium)中取得勝利。拜占庭人隨後反擊並[[杜姆亚特之劫 (853年)|洗劫了埃及的杜姆亞特]]。後來,阿拔斯王朝的哈里發再次派兵進入[[安納托利亞]]進行洗劫和掠奪,直到他們最終在863年的[[拉拉卡翁戰役]]中被拜占庭人殲滅。 |

||

在巴西爾一世統治初期,阿拉伯人對達爾馬提亞海岸的襲擊和對[[拉古薩之圍|拉古薩的圍攻]](866-868)被擊敗,該地區再次處於拜占庭的安全控制之下。這使拜占庭傳教士能夠滲透到內地,並使塞爾維亞人和現代[[赫塞哥維納|黑塞哥維那]]和黑山的公國皈依基督教<ref name="Browning-1992-96">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref>。相比之下,拜占庭在意大利南部的地位逐漸鞏固;到873年,[[巴里]]再次處於拜占庭統治之下,意大利南部的大部分地區在接下來的200年裡仍留在帝國境內<ref name="Browning-1992-962">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref><ref>{{Harvnb|Karlin-Heyer|1967|p=24}}</ref>。在更重要的東部戰線上,帝國重建了防禦並繼續進攻。 |

在巴西爾一世統治初期,阿拉伯人對達爾馬提亞海岸的襲擊和對[[拉古薩之圍|拉古薩的圍攻]](866-868)被擊敗,該地區再次處於拜占庭的安全控制之下。這使拜占庭傳教士能夠滲透到內地,並使塞爾維亞人和現代[[赫塞哥維納|黑塞哥維那]]和黑山的公國皈依基督教<ref name="Browning-1992-96">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref>。相比之下,拜占庭在意大利南部的地位逐漸鞏固;到873年,[[巴里]]再次處於拜占庭統治之下,意大利南部的大部分地區在接下來的200年裡仍留在帝國境內<ref name="Browning-1992-962">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref><ref>{{Harvnb|Karlin-Heyer|1967|p=24}}</ref>。在更重要的東部戰線上,帝國重建了防禦並繼續進攻。 |

||

963年,[[罗曼努斯二世]]皇帝去世后,由于王子年幼,名将[[尼基弗鲁斯二世|尼斯弗鲁斯·弗卡斯]]与皇后[[提奥法诺]]结婚,然后自立为皇帝。士兵皇帝[[尼基弗鲁斯二世|尼基弗羅斯二世]](963-969年在位)將帝國擴展到敘利亞,並擊敗了伊拉克西北部的埃米爾。962年,[[尼基弗鲁斯二世|尼基弗羅斯]]佔領了阿勒頗。963年,阿拉伯人被驅逐出克里特島,這結束了阿拉伯人對愛琴海的襲擊,讓希臘周邊再次繁榮起來。 塞浦路斯在965年被永久收復,[[尼基弗鲁斯二世|尼基弗羅斯]]的成功在969年達到頂峰,他圍攻安提阿並重新奪回,並將其合併為帝國的一個省<ref name="Browning-1992-112">{{Harvnb|Browning|1992|p=112}}.</ref>。他還发动了几次规模巨大的战役,击退了保加利亚第一帝国和[[基辅罗斯]]人的攻击,然后出兵进攻巴勒斯坦的[[耶路撒冷]]。但是当年年底,他被皇后收买的部将齐米斯克斯刺杀。齐米斯克斯随后称帝,号称[[約翰一世·齊米斯基斯|約翰一世·齊米斯克斯]](969-976年在位)。約翰一世斯重新奪回了[[大马士革|大馬士革]]、貝魯特、[[阿克里]]、[[西頓 (黎巴嫩城市)|西頓]]、[[凯撒利亚|凱撒利亞]]和[[提比里亞|提比利亞]]<ref name="Browning-1992-113">{{Harvnb|Browning|1992|p=113}}.</ref>。 |

|||

在1021年到1022年間,經過多年的緊張局勢,巴西爾二世領導了一系列對格魯吉亞王國的勝利戰爭,導致格魯吉亞的幾個省份被帝國吞併。巴西爾的繼任者也在1045年吞併了[[巴格拉提德亞美尼亞]]。但重要的是,拜占庭政府的重稅政策大大削弱了格魯吉亞和亞美尼亞的實力,而這種衰弱在1071年拜占庭在曼齊克特的失敗中發揮了重要作用<ref name="RappCrego2018">{{Cite book|last=Cyril Toumanoff|title=Languages and Cultures of Eastern Christianity: Georgian|date=31 October 2018|publisher=Taylor & Francis|isbn=978-1-351-92326-2|editor-last=Stephen H. Rapp|pages=62|chapter=Caucasia and Byzantium|editor-last2=Paul Crego|chapter-url=https://books.google.com/books?id=rH10DwAAQBAJ&pg=PT62}}</ref>。 |

|||

==== 聲教廣播 ==== |

==== 聲教廣播 ==== |

||

| 第294行: | 第330行: | ||

==== 重回頂峰 ==== |

==== 重回頂峰 ==== |

||

[[File:Map_of_Constantinople.jpg|缩略图|君士坦丁堡]] |

|||

[[File:Map of Constantinople.jpg|thumb|君士坦丁堡]]巴西爾二世被認為是最有能力的拜占庭皇帝之一,他的統治是中世紀帝國的頂峰。到1025年,也就是巴西爾二世去世的日期,拜占庭帝國從東部的亞美尼亞延伸到西部的意大利南部的[[卡拉布里亞]]<ref name="Browning-1992-1162">{{Harvnb|Browning|1992|p=116}}.</ref>。從征服保加利亞到吞併格魯吉亞和亞美尼亞的部分地區,再到重新征服克里特島、塞浦路斯和重要城市[[安提阿]],帝國取得了巨大的成功。這些不是暫時的戰術收益,而是長期的重新征服<ref name="Browning-1992-963">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref>。 |

|||

[[巴西尔二世|巴西爾二世]]被認為是最有能力的拜占庭皇帝之一,他的統治是中世紀帝國的頂峰。到1025年,也就是巴西爾二世去世的日期,拜占庭帝國從東部的亞美尼亞延伸到西部的意大利南部的[[卡拉布里亞]]<ref name="Browning-1992-1162">{{Harvnb|Browning|1992|p=116}}.</ref>。從征服保加利亞到吞併格魯吉亞和亞美尼亞的部分地區,再到重新征服克里特島、塞浦路斯和重要城市[[安提阿]],帝國取得了巨大的成功。這些不是暫時的戰術收益,而是長期的重新征服<ref name="Browning-1992-963">{{Harvnb|Browning|1992|p=96}}.</ref>。 |

|||

[[利奧六世 (拜占庭)|利奧六世]]完成了對希臘拜占庭法律的完整編纂。這部60卷的不朽著作成為後來所有拜占庭法律的基礎,至今仍被許多學者研究<ref name="Browning-1992-97-98">{{Harvnb|Browning|1992|pp=97–98}}.</ref>。利奧還改革了帝國的行政管理,重新劃定了行政區劃[[军区制|軍區]]的邊界,整理了等級和特權系統,並規範了君士坦丁堡各個貿易行會的行為。利奧的改革大大減少了之前帝國的分裂,帝國從此擁有一個權力中心,君士坦丁堡<ref name="Browning-1992-98-99">{{Harvnb|Browning|1992|pp=98–99}}.</ref>。然而,帝國在軍事上的日益成功極大地豐富了地方貴族,並賦予了地方貴族對農民的更大權力,東羅馬基本上淪為[[農奴制]]國家<ref name="Browning-1992-98-109">{{Harvnb|Browning|1992|pp=98–109}}.</ref>。 |

[[利奧六世 (拜占庭)|利奧六世]]完成了對希臘拜占庭法律的完整編纂。這部60卷的不朽著作成為後來所有拜占庭法律的基礎,至今仍被許多學者研究<ref name="Browning-1992-97-98">{{Harvnb|Browning|1992|pp=97–98}}.</ref>。利奧還改革了帝國的行政管理,重新劃定了行政區劃[[军区制|軍區]]的邊界,整理了等級和特權系統,並規範了君士坦丁堡各個貿易行會的行為。利奧的改革大大減少了之前帝國的分裂,帝國從此擁有一個權力中心,君士坦丁堡<ref name="Browning-1992-98-99">{{Harvnb|Browning|1992|pp=98–99}}.</ref>。然而,帝國在軍事上的日益成功極大地豐富了地方貴族,並賦予了地方貴族對農民的更大權力,東羅馬基本上淪為[[農奴制]]國家<ref name="Browning-1992-98-109">{{Harvnb|Browning|1992|pp=98–109}}.</ref>。 |

||

| 第300行: | 第337行: | ||

在馬其頓王朝的統治下,君士坦丁堡蓬勃發展,成為歐洲最大和最富有的城市,在9世紀和10世紀人口約為40萬<ref>{{Harvnb|Laiou|Morisson|2007|pp=130–131}}; {{Harvnb|Pounds|1979|p=124}}.</ref>。在此期間,拜占庭帝國僱傭了一支由稱職的貴族組成的強大的公務員隊伍,負責監督稅收、國內管理和外交政策。 馬其頓王朝的皇帝還通過促進與西歐的貿易,特別是通過出售絲綢和金屬製品來增加帝國的財富<ref>{{Harvnb|Duiker|Spielvogel|2010|p=317}}.</ref>。 |

在馬其頓王朝的統治下,君士坦丁堡蓬勃發展,成為歐洲最大和最富有的城市,在9世紀和10世紀人口約為40萬<ref>{{Harvnb|Laiou|Morisson|2007|pp=130–131}}; {{Harvnb|Pounds|1979|p=124}}.</ref>。在此期間,拜占庭帝國僱傭了一支由稱職的貴族組成的強大的公務員隊伍,負責監督稅收、國內管理和外交政策。 馬其頓王朝的皇帝還通過促進與西歐的貿易,特別是通過出售絲綢和金屬製品來增加帝國的財富<ref>{{Harvnb|Duiker|Spielvogel|2010|p=317}}.</ref>。 |

||

帝国的疆域东起[[亚美尼亚]],北到多瑙河下游平原,西至亚得里亚海,南至[[幼发拉底河]]和[[美索不达米亚]]。自从查士丁尼一世以后,这个帝国的国威从来没有如此时之盛者,但是也和查士丁尼一世去世之后的帝国一样,成功的因素已经耗尽。巴西尔二世曾经担心两方面的危险,一是外敌的进攻,二是内部敌人侵蚀帝国的国力。他的这两个擔憂在随后的50年-{zh-hans:里; zh-hant:裡 |

帝国的疆域东起[[亚美尼亚]],北到[[多瑙河三角洲|多瑙河下游平原]],西至[[亚得里亚海]],南至[[幼发拉底河]]和[[美索不达米亚]]。自从查士丁尼一世以后,这个帝国的国威从来没有如此时之盛者,但是也和查士丁尼一世去世之后的帝国一样,成功的因素已经耗尽。巴西尔二世曾经担心两方面的危险,一是外敌的进攻,二是内部敌人侵蚀帝国的国力。他的这两个擔憂在随后的50年-{zh-hans:里; zh-hant:裡}-成了现实。 |

||

[[File:Cyril_and_Methodius.jpg|缩略图|296x296像素|[[西里尔与美多德]],[[扬·马泰伊科]]于1885年作]] |

|||

==== 東西分野 ==== |

==== 東西分野 ==== |

||

| 第308行: | 第346行: | ||

==== 盛極转衰 ==== |

==== 盛極转衰 ==== |

||

{{Main|塞尔柱帝国}} |

{{Main|塞尔柱帝国}} |

||

[[File:131_Bataille_de_Malazgirt.jpg|左|缩略图|1071年的曼齐克特戰役]] |

|||

巴西尔二世去世后,东罗马帝國的皇权开始陷入混乱。巴西尔二世共帝君士坦丁八世的女儿[[佐伊女皇|佐伊皇后]]与其情人迈克尔一道将[[罗曼努斯三世]]皇帝溺死在澡盆中,然后将迈克尔立为皇帝,号称[[米海尔四世|迈克尔四世]]。迈克尔死后,佐伊又将他的侄子纳入自己的后宫,将其封为[[米海尔五世|迈克尔五世]]。4个月后,迈克尔五世试图将佐伊皇后废黜,结果政变未遂,反被爱戴佐伊的君士坦丁堡市民推翻,用[[烙铁]]弄瞎了眼睛,扔进修道院。62岁的佐伊随后又与一位老情人结婚,是为[[君士坦丁九世]]。1050年佐伊去世,5年后君士坦丁九世也死了,他留下的遗产之一是1054年[[东西教会大分裂|东西教会的永久分裂]]。随后13年-{zh-hans:里; zh-hant:裡;}-,[[米海尔六世|迈克尔六世]]、[[伊萨克一世]]([[科穆宁王朝]]始祖,1057-1059年在位)、君士坦丁十世(伊萨克的远亲,[[杜卡斯王朝]]始祖)、罗曼努斯四世和迈克尔七世相继继承皇位<ref name="PM">Markham, "[http://faculty.uml.edu/ethan_spanier/Teaching/documents/TheBattleofManzikert.pdf The Battle of Manzikert]".</ref>。 |

|||

巴西尔二世去世后,东罗马帝國的皇权开始陷入混乱。巴西尔二世共帝君士坦丁八世的女儿[[佐伊女皇|佐伊皇后]]与其情人迈克尔一道将[[罗曼努斯三世]]皇帝溺死在澡盆中,然后将迈克尔立为皇帝,号称[[米海尔四世|迈克尔四世]]。迈克尔死后,佐伊又将他的侄子纳入自己的后宫,将其封为[[米海尔五世|迈克尔五世]]。4个月后,迈克尔五世试图将佐伊皇后废黜,结果政变未遂,反被爱戴佐伊的君士坦丁堡市民推翻,用[[烙铁]]弄瞎了眼睛,扔进修道院。62岁的佐伊随后又与一位老情人结婚,是为[[君士坦丁九世]]。1050年佐伊去世,5年后君士坦丁九世也死了,他留下的遗产之一是1054年[[东西教会大分裂|东西教会的永久分裂]]。随后13年-{zh-hans:里; zh-hant:裡}-,[[米海尔六世|迈克尔六世]]、[[伊萨克一世]]([[科穆宁王朝]]始祖,1057-1059年在位)、君士坦丁十世(伊萨克的远亲,[[杜卡斯王朝]]始祖)、罗曼努斯四世和迈克尔七世相继继承皇位<ref name="PM">Markham, "[http://faculty.uml.edu/ethan_spanier/Teaching/documents/TheBattleofManzikert.pdf The Battle of Manzikert]".</ref>。 |

|||

政局的混乱只是帝国衰落的表象,隐藏在贵族们争权夺利的现实是,他们拥有着地方大量土地资源作为其党同伐异的后盾,而这些大量占有土地的世袭军事贵族打乱了塞马州的制度,破坏了农民的小土地所有制,这个长久以来帝国税收和征兵的基础。假如东罗马帝國只需要对付它的旧敌神圣罗马帝国和阿拉伯的[[阿拔斯王朝|伊斯兰哈里发]]的話,它可能还可以支持下去,但新的敌人根本不為它的聲威所嚇怕,而不断对外强中干的帝国进行冲击:[[维京人|诺曼人]]征服了南意大利,而更致命的是[[突厥语族]]的[[塞尔柱帝国]]在1070年代幾乎占领了[[小亚细亚]]。 |

政局的混乱只是帝国衰落的表象,隐藏在贵族们争权夺利的现实是,他们拥有着地方大量土地资源作为其党同伐异的后盾,而这些大量占有土地的世袭军事贵族打乱了塞马州的制度,破坏了农民的小土地所有制,这个长久以来帝国税收和征兵的基础。假如东罗马帝國只需要对付它的旧敌神圣罗马帝国和阿拉伯的[[阿拔斯王朝|伊斯兰哈里发]]的話,它可能还可以支持下去,但新的敌人根本不為它的聲威所嚇怕,而不断对外强中干的帝国进行冲击:[[维京人|诺曼人]]征服了南意大利,而更致命的是[[突厥语族]]的[[塞尔柱帝国]]在1070年代幾乎占领了[[小亚细亚]]<ref name="PM2">Markham, "[http://faculty.uml.edu/ethan_spanier/Teaching/documents/TheBattleofManzikert.pdf The Battle of Manzikert]".</ref>。 |

||

1071年8月,塞尔柱帝国在亚美尼亚[[凡湖]]以北的[[曼齐刻尔特战役|曼齐刻尔特]]击败东罗马帝国军队,并迅速占领了整個小亚细亚。[[亚洲]]领土的丧失標誌著东罗马帝國丧失了最大的兵力来源地,此后只能雇[[雇佣兵]],这些雇佣兵包括[[法兰克人]]、诺曼人、[[瓦良格人]]、[[基辅罗斯]]人。雇佣兵的到来,并没有对崩溃的帝国军事带来多少良性影响,反而又催生了一连串的宫廷政变:1078年[[米海尔七世|迈克尔七世]]被废,军界元老、80岁的[[尼基弗鲁斯三世|尼基弗鲁斯]]取而代之。[[阿莱克修斯一世|阿莱克修斯·科穆宁]]又在1081年推翻了[[尼基弗鲁斯三世]],将皇权夺回科穆宁一系 |

1071年8月,塞尔柱帝国在亚美尼亚[[凡湖]]以北的[[曼齐刻尔特战役|曼齐刻尔特]]击败东罗马帝国军队,并迅速占领了整個小亚细亚。[[亚洲]]领土的丧失標誌著东罗马帝國丧失了最大的兵力来源地,此后只能雇[[雇佣兵]],这些雇佣兵包括[[法兰克人]]、诺曼人、[[瓦良格人]]、[[基辅罗斯]]人。雇佣兵的到来,并没有对崩溃的帝国军事带来多少良性影响,反而又催生了一连串的宫廷政变:1078年[[米海尔七世|迈克尔七世]]被废,军界元老、80岁的[[尼基弗鲁斯三世|尼基弗鲁斯]]取而代之。[[阿莱克修斯一世|阿莱克修斯·科穆宁]]又在1081年推翻了[[尼基弗鲁斯三世]],将皇权夺回科穆宁一系<ref name="罗马帝国衰亡史">《罗马帝国衰亡史》</ref>。 |

||

=== 王朝中兴 === |

=== 王朝中兴 === |

||

{{Main|科穆宁中兴|科穆宁王朝 |

{{Main|科穆宁中兴|3=}}{{See also|科穆宁王朝}} |

||

==== 矫国革俗 ==== |

==== 矫国革俗 ==== |

||

[[File:Alexios I Komnenos TFA.tif|缩略图|[[阿莱克修斯一世]](1081-1118年在位)|253x253像素]] |

|||

[[阿莱克修斯一世]]登基时,由于多年的内乱与大量的领土沦丧,帝国的地方行政体系已经频临崩溃,军事组织也几近于无。所幸的是,阿莱克修斯与皇后{{tsl|en|Irene Doukaina|伊琳娜·杜卡伊娜}}的婚姻意味着在这半个世纪间一直争斗的新旧军事贵族最终达成了和解,而阿莱克修斯在早年的军事行动中也为他积累下足够的声望让他进行挽救帝国的改革。 |

|||

[[阿莱克修斯一世]]登基时,由于多年的内乱与大量的领土沦丧,帝国的地方行政体系已经频临崩溃,军事组织也几近于无。所幸的是,阿莱克修斯与皇后{{tsl|en|Irene Doukaina|伊琳娜·杜卡伊娜}}的婚姻意味着在这半个世纪间一直争斗的新旧军事贵族最终达成了和解,而阿莱克修斯在早年的军事行动中也为他积累下足够的声望让他进行挽救帝国的改革。阿莱克修斯登基时最大的外患,除了与君士坦丁堡一衣带水的突厥人,便是占据南意大利的诺曼人霸主[[罗伯特·吉斯卡尔]]<ref name="Browning-1992-190">{{Harvnb|Browning|1992|p=190}}.</ref>。出身海盗民族的罗伯特正如其绰号“吉斯卡尔”(意为“狡诈者”),是一个军事专家。1081年,即在阿莱克修斯即位之初,吉斯卡尔便在[[都拉斯|都拉齐翁]]{{tsl|en|Battle of Dyrrhachium (1081)|都拉齐翁之战 (1081年)|击败的阿莱克修斯亲率的帝国亲卫队}},进而占据了帝国重要的贸易站[[科孚岛]],更进逼帝国重镇[[帖撒罗尼迦]]。阿莱克修斯只得放下罗马皇帝的架子,亲自前往西方,向[[威尼斯共和国|威尼斯人]]以及拉丁基督教世界求援。这次外交行动获得了巨大的成果:一直为诺曼人海盗活动所苦的威尼斯人对帝国提供了装备精良的舰队,而早已对诺曼人多次进犯[[教宗国]]和北意大利不满的[[亨利四世 (神圣罗马帝国)|亨利四世]]决意出兵干涉南意大利,导致吉斯卡尔在1083年被迫回兵西西里,直到2年后才有机会再战东罗马。而这次,他征服巴尔干半岛的企图被早有准备的阿莱克修斯彻底挫败,而自己也热病身死。此后诺曼人陷入了继承纷争而无暇征战,帝国西边的边患暂时解决了,尽管留下了两个当时看起来并不严重的隐患:一个是从此介入东地中海贸易,对帝国敲骨吸髓的威尼斯商人,另外一个是与帝国终生为敌的一代名将,吉斯卡尔的长子,后来的[[第一次十字军|十字军]]主要领袖与[[安条克公国|安条克大公]][[塔兰托的博希蒙德|博希蒙德]]。 |

|||

[[File:Alexius I.jpg|thumb|[[阿莱克修斯一世]]]] |

|||

阿莱克修斯登基时最大的外患,除了与君士坦丁堡一衣带水的突厥人,便是占据南意大利的诺曼人霸主[[罗伯特·吉斯卡尔]]。出身海盗民族的罗伯特正如其绰号“吉斯卡尔”(意为“狡诈者”),是一个军事专家。1081年,即在阿莱克修斯即位之初,吉斯卡尔便在[[都拉斯|都拉齐翁]]{{tsl|en|Battle of Dyrrhachium (1081)|都拉齐翁之战 (1081年)|击败的阿莱克修斯亲率的帝国亲卫队}},进而占据了帝国重要的贸易站[[科孚岛]],更进逼帝国重镇[[帖撒罗尼迦]]。阿莱克修斯只得放下罗马皇帝的架子,亲自前往西方,向[[威尼斯共和国|威尼斯人]]以及[[神圣罗马帝国|日耳曼的所谓“罗马皇帝”]]求援。这次外交行动获得了巨大的成果:一直为诺曼人海盗活动所苦的威尼斯人对帝国提供了装备精良的舰队,而早已对诺曼人多次进犯[[教宗国]]和北意大利不满的[[亨利四世_(神圣罗马帝国)|亨利四世]]决意出兵干涉南意大利,导致吉斯卡尔在1083年被迫回兵西西里,直到2年后才有机会再战东罗马。而这次,他征服巴尔干半岛的企图被早有准备的阿莱克修斯彻底挫败,而自己也热病身死。此后诺曼人陷入了继承纷争而无暇征战,帝国西边的边患暂时解决了,尽管留下了两个当时看起来并不严重的隐患:一个是从此介入东地中海贸易,对帝国敲骨吸髓的威尼斯商人,另外一个是与帝国终生为敌的一代名将,吉斯卡尔的长子,后来的[[第一次十字军|十字军]]主要领袖与[[安条克公国|安条克大公]][[塔兰托的博希蒙德|博希蒙德]]。 |

|||

==== 求援西方 ==== |

==== 求援西方 ==== |

||

{{Main| |

{{Main|第一次十字军东征|烏爾巴諾二世}} |

||

[[File: |

[[File:Carte_de_la_premiere_croisade.jpg|缩略图|第一次十字軍東征各隊伍路線圖。由於君士坦丁堡是亞歐大陸的水路通衢,且當時的技術水平不足以支持海路輸送大規模的軍隊,來自西方的十字軍必須穿過整個[[拜占庭帝國]],其中的摩擦、誤會和敵意便不可避免地產生,這也逐步加深了11世紀教會分裂以來東西方的矛盾]] |

||

边患解决之后,阿莱克修斯着手改革[[拜占庭政府机构和贵族等级]],建立以科穆宁家族和杜卡斯家族为核心的贵族执政联盟,终结了贵族纷争;仿照西欧的[[封建制度 |

边患解决之后,阿莱克修斯着手改革[[拜占庭政府机构和贵族等级]],建立以科穆宁家族和杜卡斯家族为核心的贵族执政联盟,终结了贵族纷争;仿照西欧的[[封建制度 (欧洲)|采邑制度]]推进{{tsl|en|Pronoia|普罗尼亚}}制改革,以极短的时间挽救了频临崩溃的帝国行政,以较低的成本重建了运作良好的行政系统与健全的军队体系<ref name="Birkenmeier">{{Harvnb|Birkenmeier|2002}}.</ref>。此外,阿莱克修斯还在1092年推展了币制改革,恢复了因[[杜卡斯王朝]]的滥发劣币而破产的帝国货币信用,重建了以帝国为中心的贸易体系。在国力逐渐恢复之后,帝国在军事上又先后挫败北方[[佩切涅格人]]与[[库曼人]]的南侵,并对[[塞尔柱帝国]]进行了有力的抵抗。但由于塞尔柱帝国的军力依然强大,阿莱克修斯的兵力不足以與其完全正面對抗。在1095年的[[皮亞琴察會議]]上,阿萊克修斯的使者向教皇烏爾班二世講述了東方基督徒的苦難,並強調如果沒有西方的幫助,他們將繼續在穆斯林統治下受苦<ref name="Harris">{{Harvnb|Harris|2014}}; {{Harvnb|Read|2000|p=124}}; {{Harvnb|Watson|1993|p=12}}.</ref>,故而请求[[罗马教宗]]号召西方各国出兵帮助东罗马帝国去收复原属东罗马帝国的[[小亚细亚]]的领地。这个请求立即得到了[[教宗]][[乌尔班二世]]的回应,但出乎阿莱克修斯意料的是,他所获得的援军并不是预想中的,如同[[瓦兰吉卫队]]一般的由少数精锐西欧骑士构成的佣兵团,而是一柄难以操持的,在以后对帝国的内政与外交都造成极大挑战的双刃剑:1096年出现了第一次[[十字軍東征|十字军]]运动,大批骑士和平民离开西欧,向近东进军<ref name="A261">{{Harvnb|Komnene|1928|loc=''Alexiad'', [http://www.fordham.edu/halsall/basis/AnnaComnena-Alexiad10.html 10.261]}}</ref>。 |

||

十字军从塞尔柱帝国人手中收复了[[尼西亚]],但救兵很快成了仇兵。阿莱克修斯一世担心这些好勇斗狠的骑士危及东罗马帝国,因此要求其对自己宣誓效忠。然而当十字军进入小亚细亚、正与塞尔柱帝国作战时,阿莱克修斯却试图扩大自己的地盘,结果与十字军首领们,特别是此前就与帝国多次交战的南意大利诺曼人领主们种下矛盾。而在阿莱克修斯因为担心自己兵力不济而决定对撤走前往救援{{tsl|en|Siege of Antioch|安条克攻城战|困守中的安条克城}}的援军后,十字军骑士们终于忍无可忍,在安条克防卫战的主帅[[塔兰托的博希蒙德|博希蒙德]]和他的侄子[[坦克雷德 (加利利親王)|坦克雷德]]的煽动下,纷纷违背先前的誓言,在近东建立了4个独立的[[十字军国家]]。但最终,阿莱克修斯以及他的后继者:[[约翰二世_(拜占庭)|约翰二世]]和[[曼努埃尔一世_(拜占庭)|曼努埃尔一世]]仍凭借出色的外交手腕,使得十字军首领们依旧保持与帝国的盟友关系,甚至通过数次成功的军事征讨,让其中的[[奇里乞亚亚美尼亚王国|亚美尼亚大公国]]和[[安条克公国]]成为帝国的附庸。[[File:Santa Sofia - Mosaic de Joan II Comnè i la seva esposa, Irene.JPG|缩略图|君士坦丁堡聖索菲亞大教堂內12世紀的馬賽克,描繪了瑪麗和耶穌,兩側是[[约翰二世 (拜占庭)|約翰二世]](左)和他的妻子[[匈牙利的艾琳]](右)]]东罗马帝国虽然借十字军的力量,夺回了西[[安纳托利亚]],一度消除了塞尔柱帝国的军力威胁,但北部[[佩切涅格人]]与[[匈牙利王国]]的不断南侵、西部[[塞尔维亚人]]的持续叛乱,以及南意大利的[[西西里王国|诺曼人]]仍是东罗马帝国的大患,甚至后来,自诩为“[[神圣罗马皇帝|正统罗马皇帝]]”的[[神圣罗马帝国|霍亨施陶芬王朝]]也加入到对东罗马帝国的敌对同盟中。为此科穆宁皇帝们在通过外交军事双管齐下暂时安稳住佩彻涅格人和塞尔维亚人后,决定将反帝国同盟的核心,始终敌视帝国的[[西西里王国|诺曼人]]赶出西西里,为此引发了与[[维京人|诺曼人]]的海上冲突(1147-1158年),但最终消灭[[西西里王国|诺曼人王国]],重建帝国在南意大利统治的战略意图仍以失败告终,只能迫使诺曼人在相当一段长时间无法进犯帝国。此外东罗马帝国还对[[匈牙利王国]]发动了两次战争,虽然结果令匈牙利国王臣服,并使帝国获得对{{tsl|en|Croatia in union with Hungary|匈牙利治下的克罗地亚|克罗地亚}}地区的直辖权,但耗费了大量的军力,以致帝国近东的小亚细亚国防防御再度出现空虚。1176年,在相继逼迫诺曼人和谈、羁縻匈牙利、取缔威尼斯贸易特权,并通过资助[[伦巴第同盟]]拖住[[腓特烈一世_(神圣罗马帝国)|红胡子腓特烈]]的“帝国统一”后,自觉西方边疆已经稳固的[[曼努埃爾一世_(拜占庭)|曼努埃尔一世]]率军征伐[[罗姆苏丹国]]首都[[科尼亚_(土耳其)|科尼亚]],以期完全收复小亚细亚,是為[[密列奧塞法隆戰役]],結果遭到重創,尽管在稍後的[[門德雷斯河谷戰役]]勉強挽回劣勢。这些称不上非常成功,甚至在纯军事的角度上可以说是失败的战争直接消耗了东罗马帝国的有限的军力和财力。曼努埃尔死后,帝国再度陷入宫廷政变频发的困境,于是东罗马帝国从阿莱克修斯一世之后的中兴局面迅速跌落下来。到12世纪后期,原来雄踞东地中海的东罗马帝國几乎只剩下一个空壳,其军力、国力和人力已不足以应付四面受敌的局面,令边境防线瀕臨崩溃。 |

|||

十字军从塞尔柱帝国人手中收复了[[尼西亚]],但救兵很快成了仇兵。阿莱克修斯一世担心这些好勇斗狠的骑士危及东罗马帝国,因此要求其对自己宣誓效忠。然而当十字军进入小亚细亚、正与塞尔柱帝国作战时,阿莱克修斯却试图扩大自己的地盘,结果与十字军首领们,特别是此前就与帝国多次交战的南意大利诺曼人领主们种下矛盾<ref name="A348-358">{{Harvnb|Komnene|1928|loc=''Alexiad'', [http://www.fordham.edu/halsall/basis/annacomnena-alexiad13.html 13.348–13.358]}}; {{Harvnb|Birkenmeier|2002|p=46}}.</ref>。而在阿莱克修斯因为担心自己兵力不济而决定对撤走前往救援{{tsl|en|Siege of Antioch|安条克攻城战|困守中的安条克城}}的援军后,十字军骑士们终于忍无可忍,在安条克防卫战的主帅[[塔兰托的博希蒙德|博希蒙德]]和他的侄子[[坦克雷德 (加利利親王)|坦克雷德]]的煽动下,纷纷违背先前的誓言,在近东建立了4个独立的[[十字军国家]]。但最终,阿莱克修斯以及他的后继者:[[约翰二世 (拜占庭)|约翰二世]]和[[曼努埃尔一世 (拜占庭)|曼努埃尔一世]]仍凭借出色的外交手腕,使得十字军首领们依旧保持与帝国的盟友关系,甚至通过数次成功的军事征讨,让其中的[[奇里乞亚亚美尼亚王国|亚美尼亚大公国]]和[[安条克公国]]成为帝国的附庸。 |

|||

==== 暗流湧動 ==== |

|||

[[File:Santa_Sofia_-_Mosaic_de_Joan_II_Comnè_i_la_seva_esposa,_Irene.JPG|缩略图|君士坦丁堡聖索菲亞大教堂內12世紀的馬賽克,描繪了瑪麗和耶穌,兩側是[[约翰二世 (拜占庭)|約翰二世]](左)和他的妻子[[匈牙利的伊琳娜]](右)]] |

|||

{{Main|第二次十字军东征|第三次十字軍東征}} |

|||

{{Multiple image|image1=Byzantium1081 AD-zh.svg|caption1=1081年阿萊克修斯即位前夕拜占庭的疆域|caption2=1180年科穆寧王朝結束時拜占庭帝國的疆域,小亞細亞、黎凡特和巴爾幹的領土已部分收回|image=|image2=The Byzantine Empire, c.1180-zh.svg|size2=300px|image_size2=200px|width2=239|width1=160|header=科穆寧中興時期帝國的疆域變化}} |

|||

东罗马帝国虽然借十字军的力量,夺回了西[[安纳托利亚]],一度消除了塞尔柱帝国的军力威胁,但北部[[佩切涅格人]]与[[匈牙利王国]]的不断南侵、西部[[塞尔维亚人]]的持续叛乱,以及南意大利的[[西西里王国|诺曼人]]仍是东罗马帝国的大患,甚至后来,自诩为“[[神圣罗马皇帝|正统罗马皇帝]]”的[[神圣罗马帝国|霍亨施陶芬王朝]]也加入到对东罗马帝国的敌对同盟中。为此科穆宁皇帝们在通过外交军事双管齐下暂时安稳住佩彻涅格人和塞尔维亚人后,决定将反帝国同盟的核心,始终敌视帝国的[[西西里王国|诺曼人]]赶出西西里,为此引发了与[[维京人|诺曼人]]的海上冲突(1147-1158年),但最终消灭[[西西里王国|诺曼人王国]],重建帝国在南意大利统治的战略意图仍以失败告终,只能迫使诺曼人在相当一段长时间无法进犯帝国。此外东罗马帝国还对[[匈牙利王国]]发动了两次战争,虽然结果令匈牙利国王臣服,并使帝国获得对{{tsl|en|Croatia in union with Hungary|匈牙利治下的克罗地亚|克罗地亚}}地区的直辖权,但耗费了大量的军力,以致帝国近东的小亚细亚国防防御再度出现空虚。1176年,在相继逼迫诺曼人和谈、羁縻匈牙利、取缔威尼斯贸易特权,并通过资助[[伦巴第同盟]]拖住[[腓特烈一世 (神圣罗马帝国)|红胡子腓特烈]]的“帝国统一”后,自觉西方边疆已经稳固的[[曼努埃爾一世 (拜占庭)|曼努埃尔一世]]率军征伐[[罗姆苏丹国]]首都[[科尼亚 (土耳其)|科尼亚]],以期完全收复小亚细亚{{Sfn|Cinnamus|1976|pp=74–75}},是為[[密列奧塞法隆戰役]],結果遭到重創,尽管在稍後的[[門德雷斯河谷戰役]]勉強挽回劣勢。这些称不上非常成功,甚至在纯军事的角度上可以说是失败的战争直接消耗了东罗马帝国的有限的军力和财力<ref>{{Harvnb|Harris|2014|p=84}}.</ref>。曼努埃尔死后,帝国再度陷入宫廷政变频发的困境,于是东罗马帝国从阿莱克修斯一世之后的中兴局面迅速跌落下来。到12世纪后期,原来雄踞东地中海的东罗马帝國几乎只剩下一个空壳,其军力、国力和人力已不足以应付四面受敌的局面,令边境防线瀕臨崩溃。 |

|||

=== 西侵日衰 === |

=== 西侵日衰 === |

||

[[File: |

[[File:Peter_the_Hermit_Preaching_the_First_Crusade.jpg|缩略图|來自[[法國]][[亞眠]]的[[隱士彼得]]向西歐的民眾傳教,鼓動他們加入向東軍事擴張的十字軍行列]] |

||

==== 拉丁襲擾 ==== |

==== 拉丁襲擾 ==== |

||

| 第339行: | 第385行: | ||

[[阿莱克修斯一世]]登基之初,盘踞[[西西里岛]]的诺曼人首领{{tsl|en|Robert Giscard|罗贝尔·吉斯卡尔}}对[[巴尔干半岛]]及[[爱琴海]][[岛屿]]虎视眈眈,而东罗马海军的军舰此时早已破败朽烂,因此只好与[[威尼斯共和国]]达成一笔交易:威尼斯人派出一支海上舰队对付诺曼人,东罗马则允许威尼斯商船自由地出入帝国境内所有港口,免去一切海关税收。在这样丰厚的条件下,威尼斯舰队于1085年在[[亚得里亚海]]击败了诺曼人。东罗马从此在军事上摆脱了诺曼人的威胁,但在经济上受到威尼斯的挟制。东罗马与威尼斯的同盟不仅使其国库失去了海关收入的绝大部分,而且帝国在商业方面的垄断地位也逐渐丧失,东罗马商人在东地中海地区开始让位于威尼斯、[[热那亚]]和[[比萨]]的商人。而另一个致命的影响是,东罗马的经济结构为此倾向单一,逐渐演化成严重依赖意大利城邦出口贸易的经济作物农业经济,这同样严重阻碍帝国民力军力的恢复。 |

[[阿莱克修斯一世]]登基之初,盘踞[[西西里岛]]的诺曼人首领{{tsl|en|Robert Giscard|罗贝尔·吉斯卡尔}}对[[巴尔干半岛]]及[[爱琴海]][[岛屿]]虎视眈眈,而东罗马海军的军舰此时早已破败朽烂,因此只好与[[威尼斯共和国]]达成一笔交易:威尼斯人派出一支海上舰队对付诺曼人,东罗马则允许威尼斯商船自由地出入帝国境内所有港口,免去一切海关税收。在这样丰厚的条件下,威尼斯舰队于1085年在[[亚得里亚海]]击败了诺曼人。东罗马从此在军事上摆脱了诺曼人的威胁,但在经济上受到威尼斯的挟制。东罗马与威尼斯的同盟不仅使其国库失去了海关收入的绝大部分,而且帝国在商业方面的垄断地位也逐渐丧失,东罗马商人在东地中海地区开始让位于威尼斯、[[热那亚]]和[[比萨]]的商人。而另一个致命的影响是,东罗马的经济结构为此倾向单一,逐渐演化成严重依赖意大利城邦出口贸易的经济作物农业经济,这同样严重阻碍帝国民力军力的恢复。 |

||

{{Multiple image|image1=Italy 1000 AD-zh.png|caption1=[[諾曼人]]征服之前的南義大利,東南角紫色區塊為拜占庭領土,相鄰的兩國則是[[倫巴人]]建立的[[貝內文托公國]](粉米色)和{{Tsl|en|Principality of Salerno|薩萊諾公國}}(淡青色);[[教宗國]](淺黃色)在11世紀中雖然支持羅伯特征服南義大利,但中部的史波雷托公國(淡粉色)和卡普亞公國(深米色)則到其侄[[鲁杰罗二世 (西西里)|魯傑羅二世]]才征服|caption2=1084年羅伯特建立的[[普利亚大公国|普利亞和卡拉布里亞公國]](南義大利),西西里島北部是其弟羅傑建立的西西里伯國(深青色)、南部是快被消滅的[[西西里酋長國]](淡青色);巴爾幹西北邊[[都拉斯]](1081年)和[[科孚島]](1084年)也成為羅伯特的領土|image=|image2=Italy and Illyria 1084 AD-zh.png|size2=300px|image_size2=200px|width2=184|width1=160|header=諾曼人在南意大利和亞得里亞海的擴張}} |

{{Multiple image|image1=Italy 1000 AD-zh.png|caption1=[[諾曼人]]征服之前的南義大利,東南角紫色區塊為拜占庭領土,相鄰的兩國則是[[倫巴人]]建立的[[貝內文托公國]](粉米色)和{{Tsl|en|Principality of Salerno|薩萊諾公國}}(淡青色);[[教宗國]](淺黃色)在11世紀中雖然支持羅伯特征服南義大利,但中部的史波雷托公國(淡粉色)和卡普亞公國(深米色)則到其侄[[鲁杰罗二世 (西西里)|魯傑羅二世]]才征服|caption2=1084年羅伯特建立的[[普利亚大公国|普利亞和卡拉布里亞公國]](南義大利),西西里島北部是其弟羅傑建立的西西里伯國(深青色)、南部是快被消滅的[[西西里酋長國]](淡青色);巴爾幹西北邊[[都拉斯]](1081年)和[[科孚島]](1084年)也成為羅伯特的領土|image=|image2=Italy and Illyria 1084 AD-zh.png|size2=300px|image_size2=200px|width2=184|width1=160|header=諾曼人在南意大利和亞得里亞海的擴張}} |

||

出于上述原因,当诺曼人的威胁解除后,科穆宁王朝的皇帝曾几经努力,试图取缔威尼斯人的特权,但是其强大的海上势力使东罗马望而却步。1122年,[[约翰二世 (拜占庭)|约翰二世·科穆宁]]皇帝取消了威尼斯的特权,后者立即以强大的舰队劫掠爱琴海诸岛,并占领了[[科孚岛]]和[[凯法利尼亚岛]]。从此,威尼斯人更肆无忌惮地在东罗马海域和君士坦丁堡城横冲直撞。在[[马尔马拉海]]和[[黑海]]的各主要港口,停泊着威尼斯的大批商船,在首都郊外的加拉塔和佩拉居住着无数威尼斯富商大贾,他们自恃财大气粗,耀武扬威,骄横无比,东罗马臣民对这些“拉丁人”无不恨之入骨 |

出于上述原因,当诺曼人的威胁解除后,科穆宁王朝的皇帝曾几经努力,试图取缔威尼斯人的特权,但是其强大的海上势力使东罗马望而却步。1122年,[[约翰二世 (拜占庭)|约翰二世·科穆宁]]皇帝取消了威尼斯的特权,后者立即以强大的舰队劫掠爱琴海诸岛,并占领了[[科孚岛]]和[[凯法利尼亚岛]]<ref>{{Harvnb|Norwich|1998|p=267}}.</ref>。从此,威尼斯人更肆无忌惮地在东罗马海域和君士坦丁堡城横冲直撞。在[[马尔马拉海]]和[[黑海]]的各主要港口,停泊着威尼斯的大批商船,在首都郊外的加拉塔和佩拉居住着无数威尼斯富商大贾,他们自恃财大气粗,耀武扬威,骄横无比,东罗马臣民对这些“拉丁人”无不恨之入骨<ref>《拜占廷帝国史》 p.295</ref>。 |

||

东罗马与威尼斯的第二个斗争回合发生在约翰二世的儿子[[曼努埃尔一世 (拜占庭)|曼努埃尔一世]]在位时期。虽然曼努埃尔一世是十字军的朋友,但双方都不能忘记他们互相革除了对方的教籍。为了压制威尼斯人的气焰,他把贸易特权授予热那亚、比萨等城市,试图以此牵制威尼斯人,两国关系为此更加紧张。1171年,在曼努埃尔一世的诏令下,东罗马全国发生了驱逐威尼斯人的行动,全部威尼斯侨民被逮捕,他们的货物和商船被没收。威尼斯舰队迅即入侵东罗马水域,但很快被曼努埃尔成功重建的东罗马海军击败。东罗马帝国籍此一度摆脱威尼斯的经济控制,但其代价是帝国与威尼斯不再有重建友好关系的可能,埋下了1204年[[第四次十字军东征|十字军洗劫君士坦丁堡]]的祸根。 |

东罗马与威尼斯的第二个斗争回合发生在约翰二世的儿子[[曼努埃尔一世 (拜占庭)|曼努埃尔一世]]在位时期。虽然曼努埃尔一世是十字军的朋友,但双方都不能忘记他们互相革除了对方的教籍。为了压制威尼斯人的气焰,他把贸易特权授予热那亚、比萨等城市,试图以此牵制威尼斯人,两国关系为此更加紧张。1171年,在曼努埃尔一世的诏令下,东罗马全国发生了驱逐威尼斯人的行动,全部威尼斯侨民被逮捕,他们的货物和商船被没收。威尼斯舰队迅即入侵东罗马水域,但很快被曼努埃尔成功重建的东罗马海军击败。东罗马帝国籍此一度摆脱威尼斯的经济控制,但其代价是帝国与威尼斯不再有重建友好关系的可能,埋下了1204年[[第四次十字军东征|十字军洗劫君士坦丁堡]]的祸根。 |

||

与此同时,突厥依然是一个威胁,1176年他们击败了曼努埃尔所率领的东罗马、[[匈牙利王国|匈牙利]]与[[十字军国家]]的四万大军。[[密列奧塞法隆戰役|这次军事失利]]对东罗马而言,与此前的诺曼人战争、匈牙利战争相比,并不算伤筋动骨,因为死伤的万余人中,绝大部分是匈牙利和十字军国家的仆从兵,东罗马的主力部队基本保存完好。但是就往后的发展而言,仍然是一个转捩点:东罗马浪费了唯一一次西方边境安稳而能专心东方事务的机会,因此本以为必胜的曼努埃尔一世为此意志消沉,不久去世,留下年幼的孤儿[[阿莱克修斯二世]]与不得人心的摄政皇太后[[安条克的玛丽]],而小阿莱克修斯的皇位很快就为堂叔[[本都]]总督[[安德洛尼卡一世·科穆宁|安德洛尼卡·科穆宁]]篡夺。科穆宁王朝100年间的稳定发展宣告终结,又一个政变频发的时代来临了。 |

与此同时,突厥依然是一个威胁,1176年他们击败了曼努埃尔所率领的东罗马、[[匈牙利王国|匈牙利]]与[[十字军国家]]的四万大军。[[密列奧塞法隆戰役|这次军事失利]]对东罗马而言,与此前的诺曼人战争、匈牙利战争相比,并不算伤筋动骨,因为死伤的万余人中,绝大部分是匈牙利和十字军国家的仆从兵,东罗马的主力部队基本保存完好<ref name="B196">{{Harvnb|Birkenmeier|2002|p=196}}.</ref>。但是就往后的发展而言,仍然是一个转捩点:东罗马浪费了唯一一次西方边境安稳而能专心东方事务的机会,因此本以为必胜的曼努埃尔一世为此意志消沉,不久去世,留下年幼的孤儿[[阿莱克修斯二世]]与不得人心的摄政皇太后[[安条克的玛丽]],而小阿莱克修斯的皇位很快就为堂叔[[本都]]总督[[安德洛尼卡一世·科穆宁|安德洛尼卡·科穆宁]]篡夺。科穆宁王朝100年间的稳定发展宣告终结,又一个政变频发的时代来临了。 |

||

==== 祸乱交兴 ==== |

==== 祸乱交兴 ==== |

||

| 第350行: | 第396行: | ||

安德洛尼卡一世在1185年被民众暴动推翻。暴动的发动者、皇室的远亲伊萨克·安吉洛斯([[伊萨克二世]])即位,开始了安吉洛斯王朝的统治。伊萨克二世执政10年,对内虽然任命了一些有才干的官员,增加了税收,但却把搜刮来的钱用于扩建和翻修皇宫,以及搜集圣像和珍宝。他的对外政策搞得一塌糊涂,北方保加利亚人再度揭竿而起,神圣罗马皇帝[[腓特烈一世 (神圣罗马帝国)|腓特烈·巴巴罗萨]]领导的[[第三次十字军东征]](目的是为了收复1187年被[[萨拉丁]]占领的耶路撒冷)也给拜占廷城乡造成极大祸害。1195年,伊萨克二世被亲兄弟[[阿历克塞三世|阿列克修斯三世]]推翻,刺瞎双眼,投入监狱。 |

安德洛尼卡一世在1185年被民众暴动推翻。暴动的发动者、皇室的远亲伊萨克·安吉洛斯([[伊萨克二世]])即位,开始了安吉洛斯王朝的统治。伊萨克二世执政10年,对内虽然任命了一些有才干的官员,增加了税收,但却把搜刮来的钱用于扩建和翻修皇宫,以及搜集圣像和珍宝。他的对外政策搞得一塌糊涂,北方保加利亚人再度揭竿而起,神圣罗马皇帝[[腓特烈一世 (神圣罗马帝国)|腓特烈·巴巴罗萨]]领导的[[第三次十字军东征]](目的是为了收复1187年被[[萨拉丁]]占领的耶路撒冷)也给拜占廷城乡造成极大祸害。1195年,伊萨克二世被亲兄弟[[阿历克塞三世|阿列克修斯三世]]推翻,刺瞎双眼,投入监狱。 |

||

伊萨克二世的儿子小阿列克修斯在其父被废后侥幸逃出牢房,辗转流亡到神圣罗马帝国投奔其姐姐、[[士瓦本]]王后[[伊琳娜·安格丽娜|伊琳尼]],随后又求助于教宗[[英诺森三世]],请其协助复位。他向教宗发誓,一旦复位成功,他将使希腊教会归属于拉丁教会。这个计划与威尼斯的利益不谋而合。[[威尼斯总督]][[恩里科·丹多洛]]诱使十字军将东征的矛头转向了威尼斯的竞争对手 |

伊萨克二世的儿子小阿列克修斯在其父被废后侥幸逃出牢房,辗转流亡到神圣罗马帝国投奔其姐姐、[[士瓦本]]王后[[伊琳娜·安格丽娜|伊琳尼]],随后又求助于教宗[[英诺森三世]],请其协助复位。他向教宗发誓,一旦复位成功,他将使希腊教会归属于拉丁教会。这个计划与威尼斯的利益不谋而合。[[威尼斯总督]][[恩里科·丹多洛]]诱使十字军将东征的矛头转向了威尼斯的竞争对手<ref name="BrC">Britannica Concise, [http://concise.britannica.com/ebc/article-9383275/Siege-of-Zara Siege of Zara] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070706062040/http://concise.britannica.com/ebc/article-9383275/Siege-of-Zara|date=6 July 2007}}.</ref><ref>Thomas F. Madden, "Food and the Fourth Crusade: A New Approach to the Diversion Question," in ''Logistics of Warfare in the Age of the Crusades'' (Ashgate Publishing, 2006).</ref>。 |

||

1202年,小阿列克修斯与十字军领导人签署了一项协议,十字军将进入君士坦丁堡,帮助伊萨克与阿列克修斯父子夺回皇位,事成之后,拜占廷将支付20万[[马克 (古币)|马克]]银币,向巴勒斯坦派出勤务部队,并承认教宗对东方教会的控制权<ref name="罗马帝国衰亡史" />。 |

1202年,小阿列克修斯与十字军领导人签署了一项协议,十字军将进入君士坦丁堡,帮助伊萨克与阿列克修斯父子夺回皇位,事成之后,拜占廷将支付20万[[马克 (古币)|马克]]银币<ref name="Norwich301">{{Harvnb|Norwich|1998|p=301}}.</ref>,向巴勒斯坦派出勤务部队,并承认教宗对东方教会的控制权<ref name="罗马帝国衰亡史" />。 |

||

==== 君堡沦陷 ==== |

==== 君堡沦陷 ==== |

||

{{Main|第四次十字军东征|君士坦丁堡之围 (1204年)}} |

{{Main|第四次十字军东征|君士坦丁堡之围 (1204年)}} |

||

[[File: |

[[File:Crusaders_attack_Constantinople.jpg|缩略图|十字軍對君士坦丁堡的進攻,來自威尼斯人[[杰弗里·德维尔阿杜安|杰弗里·德·维尔阿杜安]](Geoffrey de Villehardouin)的手稿,約1330年]] |

||

在[[第三次十字军东征]]中,神圣罗马帝国的[[腓特烈一世 (神圣罗马帝国)|腓特烈一世]]企图征东罗马帝國,但给东罗马帝国带来毁灭的却是[[第四次十字军东征]]。这次十字军东征的原定目的是占领[[阿尤布王朝]]统治下的埃及,但威尼斯共和国的船舰总督[[恩里科·丹多洛]]获得了领导权。在东罗马王子阿列克修斯四世的请求和威尼斯总督恩里科·丹多洛的怂恿下,十字军於1203年[[君士坦丁堡之围 (1203年)|攻打君士坦丁堡]]。 |

在[[第三次十字军东征]]中,神圣罗马帝国的[[腓特烈一世 (神圣罗马帝国)|腓特烈一世]]企图征东罗马帝國,但给东罗马帝国带来毁灭的却是[[第四次十字军东征]]。这次十字军东征的原定目的是占领[[阿尤布王朝]]统治下的埃及,但威尼斯共和国的船舰总督[[恩里科·丹多洛]]获得了领导权。在东罗马王子阿列克修斯四世的请求和威尼斯总督恩里科·丹多洛的怂恿下,十字军於1203年[[君士坦丁堡之围 (1203年)|攻打君士坦丁堡]]。 |

||

君士坦丁堡的沿海一面是[[马尔马拉海]]上的峻峭陡壁,只有金角湾沿岸地势平缓,是优秀的港湾,但是湾口拦上铁索。陆地一面的城防更是牢固无比,实际上十字军在陆地一面的进攻也的确被东罗马皇帝近卫军打退了。但是,威尼斯人长期在君士坦丁堡经商,对这里的防御措施可以说是了如指掌。他们并不直接攻打金角湾,而是绕至[[博斯普鲁斯海峡]][[色雷斯]]一岸的另一端,夺占了热那亚人移民区加拉塔,然后从这里砍掉铁索,进入金角湾。在湾内,威尼斯战舰烧毁了大批东罗马舰只,然后用船上的投石机和云梯攻打君士坦丁堡城墙,夺取了沿海城墙上的25座塔楼,又纵火焚毁了城墙附近的建筑。东罗马军队人数不少,但装备很差,而且多由雇佣军组成。这些雇佣军本来就纪律松懈,又长期得不到军饷,因此经过几个回合的战斗,东罗马军队彻底被打散。阿列克修斯三世从陆上一面逃出首都,进入色雷斯地区避难。 |

君士坦丁堡的沿海一面是[[马尔马拉海]]上的峻峭陡壁,只有金角湾沿岸地势平缓,是优秀的港湾,但是湾口拦上铁索。陆地一面的城防更是牢固无比,实际上十字军在陆地一面的进攻也的确被东罗马皇帝近卫军打退了。但是,威尼斯人长期在君士坦丁堡经商,对这里的防御措施可以说是了如指掌。他们并不直接攻打金角湾,而是绕至[[博斯普鲁斯海峡]][[色雷斯]]一岸的另一端,夺占了热那亚人移民区加拉塔,然后从这里砍掉铁索,进入金角湾。在湾内,威尼斯战舰烧毁了大批东罗马舰只,然后用船上的投石机和云梯攻打君士坦丁堡城墙,夺取了沿海城墙上的25座塔楼,又纵火焚毁了城墙附近的建筑。东罗马军队人数不少,但装备很差,而且多由雇佣军组成。这些雇佣军本来就纪律松懈,又长期得不到军饷,因此经过几个回合的战斗,东罗马军队彻底被打散。阿列克修斯三世从陆上一面逃出首都,进入色雷斯地区避难。 |

||

十字军驻扎在君士坦丁堡城外,向复位的伊萨克二世和[[阿历克塞四世|阿列克修斯四世]]索取报酬,以继续东征。但二位皇帝两手空空,既没有钱来[[还愿]],也没有办法去弄钱,万般无奈下,伊萨克只好下令没收皇族的私人财产,并搜刮了君士坦丁堡城内各教堂的金银珠宝祭器,凑了10万马克白银送给十字军。1204年2月初,双方正在继续谈判时,城内又节外生枝。君士坦丁堡各阶层都对阿列克修斯四世招来第四次十字军的做法极为反感,对教堂的搜刮更是火上浇油,城中不断发生希腊人袭击“拉丁人”侨民的事件,有一次严重的冲突竟然导致城东地区失火,这是5世纪以来君士坦丁堡最大的一次火灾,大火整整烧了两天两夜,从[[奥古斯都广场]]到[[狄奥多西广场|提奥多西广场]]的精华区全部化为灰烬,公共建筑、住宅和古典艺术遗产遭到巨大的损失<ref name="《拜占廷帝国史》" />。火灾后,拉丁侨民不敢再停留于君士坦丁堡,纷纷出城,投入十字军营内,连一向与东罗马交往甚密、少有冲突的比萨人也逃了出去。于是,城中希腊居民的愤怒全都转移到皇帝父子身上。他们认为灾难全是伊萨克二世和阿列克修斯四世造成的。于是,愤怒的市民于1204年2月中旬在君士坦丁堡城内聚集起来,把贵族和僧侣赶到圣索非亚大教堂中,在这里宣布废黜[[安吉洛斯王朝]],另立阿列克修斯三世的女儿欧多齐娅的情人阿列克修斯·杜卡斯为帝([[阿历克塞五世|阿列克修斯五世]])。暴民随后冲入皇宫,把伊萨克二世投入监狱,并绞死了小阿列克修斯<ref name="《拜占廷帝国史》" />。[[File: |

十字军驻扎在君士坦丁堡城外,向复位的伊萨克二世和[[阿历克塞四世|阿列克修斯四世]]索取报酬,以继续东征。但二位皇帝两手空空,既没有钱来[[还愿]],也没有办法去弄钱,万般无奈下,伊萨克只好下令没收皇族的私人财产,并搜刮了君士坦丁堡城内各教堂的金银珠宝祭器,凑了10万马克白银送给十字军。1204年2月初,双方正在继续谈判时,城内又节外生枝。君士坦丁堡各阶层都对阿列克修斯四世招来第四次十字军的做法极为反感,对教堂的搜刮更是火上浇油,城中不断发生希腊人袭击“拉丁人”侨民的事件,有一次严重的冲突竟然导致城东地区失火,这是5世纪以来君士坦丁堡最大的一次火灾,大火整整烧了两天两夜,从[[奥古斯都广场]]到[[狄奥多西广场|提奥多西广场]]的精华区全部化为灰烬,公共建筑、住宅和古典艺术遗产遭到巨大的损失<ref name="《拜占廷帝国史》" />。火灾后,拉丁侨民不敢再停留于君士坦丁堡,纷纷出城,投入十字军营内,连一向与东罗马交往甚密、少有冲突的比萨人也逃了出去。于是,城中希腊居民的愤怒全都转移到皇帝父子身上。他们认为灾难全是伊萨克二世和阿列克修斯四世造成的。于是,愤怒的市民于1204年2月中旬在君士坦丁堡城内聚集起来,把贵族和僧侣赶到圣索非亚大教堂中,在这里宣布废黜[[安吉洛斯王朝]],另立阿列克修斯三世的女儿欧多齐娅的情人阿列克修斯·杜卡斯为帝([[阿历克塞五世|阿列克修斯五世]])。暴民随后冲入皇宫,把伊萨克二世投入监狱,并绞死了小阿列克修斯<ref name="《拜占廷帝国史》" />。 |

||

[[File:Eugène_Ferdinand_Victor_Delacroix_012.jpg|缩略图|《十字军进入君士坦丁堡》,[[德拉克洛瓦]]1840年作]] |

|||

阿列克修斯五世上台后立即着手巩固城防,关闭城门,把在城外安营扎寨的十字军拒之门外,同时宣布拒绝履行阿列克修斯四世对十字军许下的诺言。威尼斯总督丹都洛清楚地认识到,夺取君士坦丁堡城的时机来临了。4月8日,他下令发动总进攻。经过断断续续4天的战斗,第四次十字军的在金角湾和加拉塔的靠近君士坦丁堡城墙的海岸船舰的抛石机和攻城锤在1204年4月12日在金角湾和加拉塔附近的海岸轻易突破击毁君士坦丁堡的几处城墙之后,最初是70个拉丁法国贵族骑士攻入君士坦丁堡,之后总共有大概几百个第四次十字军的骑士攻入君士坦丁堡,并四处谋杀、强奸、抢掠、破坏了三天。 |

|||

[[File: |

[[File:San_Marco_horses.jpg|左|缩略图|300x300像素|威尼斯[[圣马可教堂]]前的君士坦丁堡铜驷马]] |

||

9个世纪以来,君士坦丁堡一直是基督教世界中,对从古希腊时代以来古代高度文化和物质文明一脉相承的唯一城市。这里聚集了来自拜占庭帝國的无数珍贵艺术品和古代图书手卷,以及来自世界各国的奇珍异宝、金银锦缎。这些都是对财宝如饥似渴的十字军洗劫的对象。皇宫、教堂、府邸、浴场、墓地、修道院、国家图书馆、公众会议厅、大赛车竞技场都成了劫掠的对象,目击这场劫难的军队指挥官[[杰弗里·德维尔阿杜安]](Geoffrey de Villehardouin)在其《君士坦丁堡的征服》中写道:“所有的战利品,多得不得了。没有人能告诉你究竟有多少。黄金、白银、器皿、宝石、锦缎、银线布匹、长袍、貂皮、灰鼠皮、银鼠皮以及各种最精致的东西,散乱堆放在地上……自从世界创造以来,从来没有任何一个城市可以获得这么多的战利品。过去的穷汉,现在又富又豪华了。”<ref name="《拜占廷帝国史》" />许多参加十字军的领主把战利品运回本国,所有参与第四次十字军东征军队的国家被这些从君士坦丁堡抢来的珍宝和艺术品装饰一新。大部分西欧教堂都得到了抢来的拜占廷宗教圣物,其中[[法兰西王国]]教会收获最大。[[威尼斯共和国]]也因为分得的拜占廷文物而变得雍容华贵起来。[[君士坦丁堡競技場]]上的装饰物——镏金的铜驷马被运回威尼斯,成为[[圣马可教堂]]正门的装饰物。 |

9个世纪以来,君士坦丁堡一直是基督教世界中,对从古希腊时代以来古代高度文化和物质文明一脉相承的唯一城市。这里聚集了来自拜占庭帝國的无数珍贵艺术品和古代图书手卷,以及来自世界各国的奇珍异宝、金银锦缎。这些都是对财宝如饥似渴的十字军洗劫的对象。皇宫、教堂、府邸、浴场、墓地、修道院、国家图书馆、公众会议厅、大赛车竞技场都成了劫掠的对象,目击这场劫难的军队指挥官[[杰弗里·德维尔阿杜安|杰弗里·德·维尔阿杜安]](Geoffrey de Villehardouin)在其《君士坦丁堡的征服》中写道:“所有的战利品,多得不得了。没有人能告诉你究竟有多少。黄金、白银、器皿、宝石、锦缎、银线布匹、长袍、貂皮、灰鼠皮、银鼠皮以及各种最精致的东西,散乱堆放在地上……自从世界创造以来,从来没有任何一个城市可以获得这么多的战利品。过去的穷汉,现在又富又豪华了。”<ref name="《拜占廷帝国史》" />许多参加十字军的领主把战利品运回本国,所有参与第四次十字军东征军队的国家被这些从君士坦丁堡抢来的珍宝和艺术品装饰一新。大部分西欧教堂都得到了抢来的拜占廷宗教圣物,其中[[法兰西王国]]教会收获最大。[[威尼斯共和国]]也因为分得的拜占廷文物而变得雍容华贵起来。[[君士坦丁堡競技場]]上的装饰物——镏金的铜驷马被运回威尼斯,成为[[圣马可教堂]]正门的装饰物。 |

||

1204年3月,在第二次围攻君士坦丁堡之前,丹都洛总督和十字军的统帅们签订的合同上有如下的规定:占领君士坦丁堡后,战利品平均分配;由6个威尼斯人和6个法兰西人组成的选举团将推举一个新的“拉丁”皇帝,他将获得君士坦丁堡的两座宫殿和原东罗马帝國四分之一的土地。剩下的四分之三领土中,威尼斯获得一半(八分之三或37.5%),剩下的按照西欧封邑的模式分配给十字军将领们。经过选举,来自[[鲍德温一世 (拉丁帝国)|佛兰德的鲍德温伯爵]]被选为东方帝国的皇帝,管辖一个幅员不大的“[[拉丁帝国]]”,其疆域包括马尔马拉海两岸地区和附近一些岛屿,以及5/8的君士坦丁堡城(威尼斯得到八分之三多)。 |

1204年3月,在第二次围攻君士坦丁堡之前,丹都洛总督和十字军的统帅们签订的合同上有如下的规定:占领君士坦丁堡后,战利品平均分配;由6个威尼斯人和6个法兰西人组成的选举团将推举一个新的“拉丁”皇帝,他将获得君士坦丁堡的两座宫殿和原东罗马帝國四分之一的土地。剩下的四分之三领土中,威尼斯获得一半(八分之三或37.5%),剩下的按照西欧封邑的模式分配给十字军将领们<ref name="Br40 million">{{Cite encyclopedia|title=The Fourth Crusade and the Latin Empire of Constantinople|encyclopedia=Encyclopædia Britannica}}</ref>。经过选举,来自[[鲍德温一世 (拉丁帝国)|佛兰德的鲍德温伯爵]]被选为东方帝国的皇帝,管辖一个幅员不大的“[[拉丁帝国]]”,其疆域包括马尔马拉海两岸地区和附近一些岛屿,以及5/8的君士坦丁堡城(威尼斯得到八分之三多)<ref>{{Harvnb|Norwich|1982|pp=127–143}}.</ref>。 |

||

==== 鳩居鵲巢 ==== |

==== 鳩居鵲巢 ==== |

||

{{Main|拉丁帝国}} |

{{Main|拉丁帝国}}{{See also|{{tsl|en|Frankokratia|法蘭克統治}}}} |

||

[[File:Byzantine_AD1205.jpg|缩略图|1205年前后的东罗马帝国(尼西亚帝国)疆域]] |

|||

由于对拜占廷地理的熟悉,威尼斯掌握了可以保证其海上优势的领土——[[伯罗奔尼撒半岛]]南端的摩冬港和科龙港(以出产[[洋红]]闻名),两地扼守爱琴海和黑海入口,被称为“威尼斯的右眼”。此外威尼斯还获得了[[伊庇鲁斯地区|伊庇鲁斯]]沿岸、[[爱奥尼亚群岛]]、[[科孚岛]]、[[克里特岛]]、爱琴海中其他几个大岛和色雷斯的港口,以及内地的[[阿德里安堡]]。[[蒙费拉侯爵]][[博尼法斯二世 (蒙费拉)|博尼法斯二世]]获得了萨洛尼卡港、马其顿和希腊中部的大片土地,建立了[[萨洛尼卡王国]](1204-1223);[[勃艮地]]贵族[[奥东·德拉罗什]]获得了提佛和雅典,建立了[[雅典公国]](1205-1460);《君士坦丁堡的征服》作者杰弗里·德维尔阿杜安的侄子承繼了占据伯罗奔尼撒半岛大部的[[亚该亚侯国]](1205-1432);爱琴海中大部分岛屿原来是交给威尼斯的,但威尼斯共和国政府却决定把这些占领地交给私人,于是丹都洛总督的侄子带领几个同伙,在这些岛屿上建立了[[阿希佩戈拉公国]](1207-1566)。[[凯法利尼亚岛]]成为特殊伯爵领地,[[罗得岛]]起初还被东罗马贵族牢牢占据,但很快被一伙意大利冒险家占领,1309年落入[[医院骑士团|圣约翰骑士团]]手中,成为抵抗奥斯曼人的巨大要塞。 |

由于对拜占廷地理的熟悉,威尼斯掌握了可以保证其海上优势的领土——[[伯罗奔尼撒半岛]]南端的摩冬港和科龙港(以出产[[洋红]]闻名),两地扼守爱琴海和黑海入口,被称为“威尼斯的右眼”。此外威尼斯还获得了[[伊庇鲁斯地区|伊庇鲁斯]]沿岸、[[爱奥尼亚群岛]]、[[科孚岛]]、[[克里特岛]]、爱琴海中其他几个大岛和色雷斯的港口,以及内地的[[阿德里安堡]]。[[蒙费拉侯爵]][[博尼法斯二世 (蒙费拉)|博尼法斯二世]]获得了萨洛尼卡港、马其顿和希腊中部的大片土地,建立了[[萨洛尼卡王国]](1204-1223);[[勃艮地]]贵族[[奥东·德拉罗什]]获得了提佛和雅典,建立了[[雅典公国]](1205-1460);《君士坦丁堡的征服》作者杰弗里·德维尔阿杜安的侄子承繼了占据伯罗奔尼撒半岛大部的[[亚该亚侯国]](1205-1432);爱琴海中大部分岛屿原来是交给威尼斯的,但威尼斯共和国政府却决定把这些占领地交给私人,于是丹都洛总督的侄子带领几个同伙,在这些岛屿上建立了[[阿希佩戈拉公国]](1207-1566)。[[凯法利尼亚岛]]成为特殊伯爵领地,[[罗得岛]]起初还被东罗马贵族牢牢占据,但很快被一伙意大利冒险家占领,1309年落入[[医院骑士团|圣约翰骑士团]]手中,成为抵抗奥斯曼人的巨大要塞。 |

||

[[File: |

[[File:Imperial_seal_of_Balwin_I.png|缩略图|拉丁帝國末代君主[[鲍德温一世 (拉丁帝国)|鮑德溫一世]]的印章,其圖案有明顯的西歐風格]] |

||

君士坦丁堡被十字军攻陷前夕,许多拜占廷贵族高官纷纷携带家眷和金银细软逃离危在旦夕的首都,来到海峡对面的小亚细亚地区。阿列克修斯三世的另一个女婿,[[提奥多雷一世|拉斯卡利斯家族的提奥多雷]],而后仓皇从海路撤出君士坦丁堡,先在[[布尔萨|普魯薩]]城暂避风头,后得到担心拉丁人势力东扩的塞尔柱人苏丹的支持,在[[尼西亚]]定居下来。提奥多雷以这个繁荣城市为中心,建立了一个新的希腊人帝国,仍自号“罗马帝国”,史称[[尼西亚帝国]]。尼西亚帝国公开宣布继承拜占庭帝國的法统。它在建国之初受到拉丁帝国的在1205年的进攻追击,西欧骑士追击流亡朝廷,直至小亚细亚 |

君士坦丁堡被十字军攻陷前夕,许多拜占廷贵族高官纷纷携带家眷和金银细软逃离危在旦夕的首都,来到海峡对面的小亚细亚地区。阿列克修斯三世的另一个女婿,[[提奥多雷一世|拉斯卡利斯家族的提奥多雷]],而后仓皇从海路撤出君士坦丁堡,先在[[布尔萨|普魯薩]]城暂避风头,后得到担心拉丁人势力东扩的塞尔柱人苏丹的支持,在[[尼西亚]]定居下来。提奥多雷以这个繁荣城市为中心,建立了一个新的希腊人帝国,仍自号“罗马帝国”,史称[[尼西亚帝国]]。尼西亚帝国公开宣布继承拜占庭帝國的法统。它在建国之初受到拉丁帝国的在1205年的进攻追击,西欧骑士追击流亡朝廷,直至小亚细亚。只是由于后方发生了多瑙河下游平原的[[保加利亚第二帝国]]和色雷斯人的入侵(1207年),迫使拉丁帝国军队回师,尼西亚帝国才获得喘息的机会<ref>{{Harvnb|Kean|2006}}; {{Harvnb|Madden|2005|p=162}}.</ref>。1205年,希腊-保加利亚联军在{{link-en|阿德里安堡战役 (1205年)|Battle of Adrianople (1205)|阿德里安堡战役}}中全歼拉丁帝国军队,鲍德温皇帝被俘虏,尼西亚帝国起死回生。1242年至1243年[[蒙古入侵]]後,羅姆蘇丹國的衰弱使許多[[安纳托利亚诸贝伊国|貝伊人]]和[[加齊|加齊人]]在安納托利亞建立了自己的公國,這削弱了拜占庭對小亞細亞的控制。隨著時間的推移,其中一個貝伊人[[奥斯曼一世|奧斯曼一世]]創建起了奧斯曼帝國<ref>{{Harvnb|Köprülü|1992|pp=33–41}}.</ref>。然而蒙古人的入侵也讓尼西亞暫時擺脫了塞爾柱人的攻擊,使其能夠專注於對抗北部的拉丁帝國。 |

||

另外,原拜占廷皇室后裔和贵族也建立了一些国家。[[米海尔·科穆宁·杜卡斯]]夺取了伊庇鲁斯地区,建立了“[[伊庇鲁斯专制国]]”(1204-1336),该国后来被塞尔维亚人吞并。在黑海东南岸,有[[安德洛尼卡一世·科穆宁]]之孙[[阿历克塞一世·梅加斯·科穆宁|大阿莱克修斯]]建立的,定都[[特拉布宗]]的[[特拉布宗帝国]],与尼西亚帝国竞争拜占庭帝国的法统。 |

另外,原拜占廷皇室后裔和贵族也建立了一些国家。[[米海尔·科穆宁·杜卡斯]]夺取了伊庇鲁斯地区,建立了“[[伊庇鲁斯专制国]]”(1204-1336),该国后来被塞尔维亚人吞并。在黑海东南岸,有[[安德洛尼卡一世·科穆宁]]之孙[[阿历克塞一世·梅加斯·科穆宁|大阿莱克修斯]]建立的,定都[[特拉布宗]]的[[特拉布宗帝国]],与尼西亚帝国竞争拜占庭帝国的法统<ref>A. A. Vasiliev, [https://www.jstor.org/stable/2846872 "The Foundation of the Empire of Trebizond (1204–1222)"], ''Speculum'', '''11''' (1936), pp. 18f</ref>。 |

||

对于第四次十字军东征入侵拜占庭帝國的行为,[[教宗依诺增爵三世]]虽然威胁要把丹都洛和[[第四次十字军]]的领袖——[[蒙费拉公爵博尼法斯]]革出教门,但他私下里也感到高兴,认为这是征服了一个不服从管制的东正教徒,并使东西两教会合而为一<ref>''AMID SPLENDOR AND INTRIGUE: Byzantine Empire, AD330 - 1453'' p119</ref>。不过,这次征服君士坦丁堡的行为对聖座和整个十字军运动都是绝对有害无益的。它不但不能使欧洲免于穆斯林世界的威胁,反而自毁长城。拜占庭帝國一直是一个巨大的堡垒,足以使来自于小亚细亚的[[罗姆苏丹国]]在欧洲的大门前望而却步。然而经过这次巨大的毁灭之后,这个帝国再也未能恢复昔日的军力和声威。 |

对于第四次十字军东征入侵拜占庭帝國的行为,[[教宗依诺增爵三世]]虽然威胁要把丹都洛和[[第四次十字军]]的领袖——[[蒙费拉公爵博尼法斯]]革出教门,但他私下里也感到高兴,认为这是征服了一个不服从管制的东正教徒,并使东西两教会合而为一<ref>''AMID SPLENDOR AND INTRIGUE: Byzantine Empire, AD330 - 1453'' p119</ref>。不过,这次征服君士坦丁堡的行为对聖座和整个十字军运动都是绝对有害无益的。它不但不能使欧洲免于穆斯林世界的威胁,反而自毁长城。拜占庭帝國一直是一个巨大的堡垒,足以使来自于小亚细亚的[[罗姆苏丹国]]在欧洲的大门前望而却步。然而经过这次巨大的毁灭之后,这个帝国再也未能恢复昔日的军力和声威。 |

||

=== 走向末路 === |

=== 走向末路 === |

||

{{Main|拜占庭帝國的衰落}}[[File: |

{{Main|拜占庭帝國的衰落}} |

||

[[File:Byzantine_AD1265.jpg|缩略图|巴列奥略王朝时的東羅馬帝国疆域,公元1265年前后]] |

|||

==== 再度复辟 ==== |

==== 再度复辟 ==== |

||

{{Main|巴列奧略王朝統治下的拜占庭}} |

|||

1211年,[[尼西亚帝国]]击败拉丁帝國和突厥人的聯軍,活捉了[[罗姆苏丹国|罗姆苏丹]],一直把边界推进到[[安卡拉]]附近。向西则兼并了爱琴海上的好几个繁荣岛屿,并夺取了拉丁帝国的亚洲领土。不久,它还收复了在欧洲的土地,灭亡了伊庇鲁斯专制国和[[萨洛尼卡王国]],北方与保加利亚接壤,西边直抵亚得里亚海。1259年,大贵族[[米海尔八世|迈克尔·巴列奥略]]被提升為[[拉斯卡利斯王朝]]([[尼西亚帝国]])共治皇帝。1261年,一支800人的尼西亚部队在希腊居民帮助下混进君士坦丁堡,兵不血刃地占领了这座城市,拉丁帝国末代皇帝鲍德温二世闻讯乘小船逃走。1261年8月15日,迈克尔举行了入城典礼,随后在圣索非亚大教堂加冕为羅馬皇帝[[米海爾八世|麥克八世]],开始了[[巴列奥略王朝]]的统治。 |

|||

1211年,[[尼西亚帝国]]击败拉丁帝國和突厥人的聯軍,活捉了[[罗姆苏丹国|罗姆苏丹]],一直把边界推进到[[安卡拉]]附近。向西则兼并了爱琴海上的好几个繁荣岛屿,并夺取了拉丁帝国的亚洲领土。不久,它还收复了在欧洲的土地,灭亡了伊庇鲁斯专制国和[[萨洛尼卡王国]],北方与保加利亚接壤,西边直抵亚得里亚海。1259年,大贵族[[米海尔八世|迈克尔·巴列奥略]]被提升為[[拉斯卡利斯王朝]]([[尼西亚帝国]])共治皇帝。1261年,一支800人的尼西亚部队在希腊居民帮助下混进君士坦丁堡,兵不血刃地占领了这座城市,拉丁帝国末代皇帝鲍德温二世闻讯乘小船逃走。1261年8月15日,迈克尔举行了入城典礼,随后在圣索非亚大教堂加冕为羅馬皇帝[[米海爾八世]],开始了[[巴列奥略王朝]]的统治<ref name="{{Harvnb|reinert|2002|p=257}}.">{{Harvnb|Reinert|2002|p=257}}.</ref>。 |

|||

迈克尔·巴列奥略虽然恢复了帝国,但巴列奥略王朝皇帝们的主要注意力集中在欧洲,而忘了他们在亚洲的敌人。早在13世纪初的时候,[[羅馬人]]完全有能力清除[[突厥人]]这个未来的隐患,但是他们并没有预见潜在的威胁,而是任其发展,而后更是将凶猛剽悍的突厥人作为内战和对斯拉夫人作战的主力,使之发展更加迅速。東羅馬帝国在小亚细亚的领土,约在其首都迁回君士坦丁堡的时候,就立即开始缩小了。突厥人的几种势力蚕食拜占庭帝國的领土,使它只剩下沿马尔马拉海的一条狭长地带。 |

迈克尔·巴列奥略虽然恢复了帝国,但巴列奥略王朝皇帝们的主要注意力集中在欧洲,而忘了他们在亚洲的敌人。為了維持他對拉丁人的戰爭,[[米海爾八世|米海爾]]從小亞細亞撤軍並對農民徵收嚴重的稅收,引起了極大的不滿<ref>{{Harvnb|Madden|2005|p=179}}; {{Harvnb|Reinert|2002|p=260}}.</ref>。早在13世纪初的时候,[[羅馬人]]完全有能力清除[[突厥人]]这个未来的隐患,但是他们并没有预见潜在的威胁,而是任其发展,而后更是将凶猛剽悍的突厥人作为内战和对斯拉夫人作战的主力,使之发展更加迅速。東羅馬帝国在小亚细亚的领土,约在其首都迁回君士坦丁堡的时候,就立即开始缩小了。突厥人的几种势力蚕食拜占庭帝國的领土,使它只剩下沿马尔马拉海的一条狭长地带。 |

||

==== 邦圻益蹙 ==== |

==== 邦圻益蹙 ==== |

||

{{Main|拜占庭-奧斯曼戰爭|奥斯曼帝国历史}} |

{{Main|拜占庭-奧斯曼戰爭|奥斯曼帝国历史}} |

||

[[File: |

[[File:Nicopol_final_battle_1398.jpg|缩略图|1396年,[[巴耶济德一世|巴耶濟德一世]]率領下的奧斯曼帝國同西方基督教聯軍在[[尼科波利斯]]爆發大戰,奧斯曼軍隊擊敗了基督教聯軍。這是西方最後一次組織[[十字軍]],也是[[瓦尔纳战役|瓦爾納戰役]]前最後一次阻止奧斯曼擴張的嘗試。此後歐洲人聯合抵抗土耳其人的信心喪失,後者得以牢牢控制著巴爾幹半島,並持續對君士坦丁堡施壓]] |

||

在[[乌古斯人|塞尔柱人]]的几股势力中,有一支乌古斯人的分支[[卡耶]]部落的成员奥斯曼人部落由于[[蒙古帝国|大蒙古帝国]]的[[哲别]]和[[速不台]]、以及[[绰儿马罕]]、[[拜住 (伊儿汗国)|拜住]]、[[野里知吉带]]和阔里吉思的入侵而从其在[[罗姆苏丹国]]故土西迁,进入了小亚细亚最西部。1281年,[[奥斯曼一世|-{zh-hans:奥斯曼·加齐;zh-hant:奧斯曼·加齊}-]]成为这个部落的首领,该部落遂被称为“鄂圖曼人”或“奥斯曼苏丹国”。1301年,在[[巴菲翁]](Baphaeon)附近,[[奥斯曼帝国]]首次与东罗马帝國发生直接冲突。虽然在人数上处于劣势,但奥斯曼帝国军队的士气轻而易举地盖过了基督教徒的士气,他们将[[安德罗尼卡二世]]皇帝的军队打得大败。 |

在[[乌古斯人|塞尔柱人]]的几股势力中,有一支乌古斯人的分支[[卡耶]]部落的成员奥斯曼人部落由于[[蒙古帝国|大蒙古帝国]]的[[哲别]]和[[速不台]]、以及[[绰儿马罕]]、[[拜住 (伊儿汗国)|拜住]]、[[野里知吉带]]和阔里吉思的入侵而从其在[[罗姆苏丹国]]故土西迁,进入了小亚细亚最西部。1281年,[[奥斯曼一世|-{zh-hans:奥斯曼·加齐; zh-hant:奧斯曼·加齊}-]]成为这个部落的首领,该部落遂被称为“鄂圖曼人”或“奥斯曼苏丹国”。1301年,在[[巴菲翁]](Baphaeon)附近,[[奥斯曼帝国]]首次与东罗马帝國发生直接冲突。虽然在人数上处于劣势,但奥斯曼帝国军队的士气轻而易举地盖过了基督教徒的士气,他们将[[安德罗尼卡二世]]皇帝的军队打得大败。 |

||

这时他们倖存的主要原因是因为当时奥斯曼帝国内部分裂。当奥斯曼帝国站好陣腳后,除一些港口城市外,拜占庭帝國几乎所有的其他地方都被奥斯曼帝国占领了。東羅馬帝國向西方求救,西方提出的条件是两个教会必须统一。巴列奥略王朝虽然颁布法律统一教会,但東羅馬帝國的人民并不接受罗马天主教。一些西方的雇佣军来到帝國內,但西方大多数人宁可看着東羅馬帝國滅亡。 |

这时他们倖存的主要原因是因为当时奥斯曼帝国内部分裂。当奥斯曼帝国站好陣腳后,除一些港口城市外,拜占庭帝國几乎所有的其他地方都被奥斯曼帝国占领了。東羅馬帝國向西方求救,西方提出的条件是两个教会必须统一。巴列奥略王朝虽然颁布法律统一教会,但東羅馬帝國的人民并不接受罗马天主教。一些西方的雇佣军来到帝國內,但西方大多数人宁可看着東羅馬帝國滅亡。 |

||

[[File: |

[[File:Byzantine_AD1355.jpg|左|缩略图|1355年前后的東羅馬帝国疆域]] |

||

奥斯曼之子[[奥尔汗一世|奥尔汗]][[加齐]]把一批批骑马牧民改编为从突击队到正规骑兵和步兵的作战单元,并着手实施一个多方向的扩张计划:先向南、向东控制[[乌古斯人|塞尔柱人]]的穆斯林诸国,把它们拉过来作为盟国,或者变成附庸国,或者干脆兼并他们。1362年,[[穆拉德一世]]继位,此后奥斯曼苏丹国使用武力向欧洲发动了主动进攻。在穆拉德即位后18个月内,就占领了整个[[色雷斯]]地区。奥斯曼人約在1369年占领[[阿德里安堡]]並將它作為首都。1371年,奥斯曼军队在[[马里查河]]击败了[[塞尔维亚]]军队,後來東羅馬帝国[[约翰五世 (拜占庭)|约翰五世]]皇帝被迫承认奥斯曼帝國是他的宗主国,并将次子曼努埃尔送去作为人质。 |

奥斯曼之子[[奥尔汗一世|奥尔汗]][[加齐]]把一批批骑马牧民改编为从突击队到正规骑兵和步兵的作战单元,并着手实施一个多方向的扩张计划:先向南、向东控制[[乌古斯人|塞尔柱人]]的穆斯林诸国,把它们拉过来作为盟国,或者变成附庸国,或者干脆兼并他们。1362年,[[穆拉德一世]]继位,此后奥斯曼苏丹国使用武力向欧洲发动了主动进攻。在穆拉德即位后18个月内,就占领了整个[[色雷斯]]地区。奥斯曼人約在1369年占领[[阿德里安堡]]並將它作為首都。1371年,奥斯曼军队在[[马里查河]]击败了[[塞尔维亚]]军队,後來東羅馬帝国[[约翰五世 (拜占庭)|约翰五世]]皇帝被迫承认奥斯曼帝國是他的宗主国,并将次子曼努埃尔送去作为人质。 |

||

| 第401行: | 第452行: | ||

政治上的分裂和中央集权的瓦解,使末日的東羅馬帝国四分五裂。帝国内部政治动荡,皇室斗争激烈,共帝之间先后爆发了“{{tsl|en|Byzantine civil war of 1321–1328|两安德罗尼库斯之战}}”、“{{tsl|en|Byzantine civil war of 1341–1347|两约翰之战}}”、“[[约翰祖孙之战]]”。巴列奥略王朝的分封习俗加剧了帝国的分裂,分散在巴尔干半岛和小亚细亚的几个残余省份几乎都成了独立国家,除了承认東羅馬帝國的宗主地位外,不对中央政府承担任何义务,既不纳税也不提供士兵,朝廷的政令几乎不出京城。尼西亚帝国时期一度恢复的军区制度再次瓦解,残存的几个富庶的农业地区全部被奥斯曼人占领,国家几乎没有收入,依靠变卖皇室财产土地和借高利贷度日。这个国家也失去了所有兵员来源,陆军只得聘请加泰罗尼亚人、法蘭西人、威尼斯人、熱那亞人、塞尔维亚人、瓦拉几亚人、保加利亚人和奥斯曼人充当雇佣兵。这些人名为士兵,实为匪徒,稍有不满即大动干戈,洗劫当地居民。東羅馬海军也同时衰落,只能依靠威尼斯和热那亚的舰队保卫海上通道。 |

政治上的分裂和中央集权的瓦解,使末日的東羅馬帝国四分五裂。帝国内部政治动荡,皇室斗争激烈,共帝之间先后爆发了“{{tsl|en|Byzantine civil war of 1321–1328|两安德罗尼库斯之战}}”、“{{tsl|en|Byzantine civil war of 1341–1347|两约翰之战}}”、“[[约翰祖孙之战]]”。巴列奥略王朝的分封习俗加剧了帝国的分裂,分散在巴尔干半岛和小亚细亚的几个残余省份几乎都成了独立国家,除了承认東羅馬帝國的宗主地位外,不对中央政府承担任何义务,既不纳税也不提供士兵,朝廷的政令几乎不出京城。尼西亚帝国时期一度恢复的军区制度再次瓦解,残存的几个富庶的农业地区全部被奥斯曼人占领,国家几乎没有收入,依靠变卖皇室财产土地和借高利贷度日。这个国家也失去了所有兵员来源,陆军只得聘请加泰罗尼亚人、法蘭西人、威尼斯人、熱那亞人、塞尔维亚人、瓦拉几亚人、保加利亚人和奥斯曼人充当雇佣兵。这些人名为士兵,实为匪徒,稍有不满即大动干戈,洗劫当地居民。東羅馬海军也同时衰落,只能依靠威尼斯和热那亚的舰队保卫海上通道。 |

||

[[File: |

[[File:Byzantine_AD1440.jpg|缩略图|灭亡前夕的東羅馬帝国疆域,公元1440年前后]] |

||

[[File:La_caída_de_Constantinopla_en_1453..jpg|缩略图|君士坦丁堡之圍,1453年]] |

|||

为了换取和平,或者筹措现金,東羅馬帝国向塞尔维亚人、保加利亚人、威尼斯人、热那亚人和奥斯曼人屡次割让土地,甚至连色雷斯和加拉塔等对首都和国家生死攸关的重要地区也被割让,使帝国丧失了最后的屏障。 |

为了换取和平,或者筹措现金,東羅馬帝国向塞尔维亚人、保加利亚人、威尼斯人、热那亚人和奥斯曼人屡次割让土地,甚至连色雷斯和加拉塔等对首都和国家生死攸关的重要地区也被割让,使帝国丧失了最后的屏障。 |

||

==== 孤都终亡 ==== |

==== 孤都终亡 ==== |

||

{{Main|君士坦丁堡的沦陷|最後的羅馬人}} |

{{Main|君士坦丁堡的沦陷|最後的羅馬人}} |

||

{{Quote box||quote=上帝不允許我在沒有帝國的情況下像皇帝一樣生活。當我的城市淪陷時,我也會隨之倒下。誰想逃,就讓他自己去吧,誰準備面對死亡,就請他隨我一起。|author=<small>君士坦丁十一世對想要逃亡的人說</small>|source=<small>[[喬治·斯弗蘭齊斯]]《編年史》</small>{{sfn|When the City Fell}}|width=230px}} |

|||

{{Quote box| |

|||

|quote= |

|||

上帝不允許我在沒有帝國的情況下像皇帝一樣生活。當我的城市淪陷時,我也會隨之倒下。誰想逃,就讓他自己去吧,誰準備面對死亡,就請他跟隨我。 |

|||

|author=<small>君士坦丁十一世對想要逃亡的人說</small>|source={{sfn|When the City Fell}}|width=230px}} |

|||

1451年,奥斯曼苏丹[[穆拉德二世]]中风去世,[[穆罕默德二世 (奥斯曼帝国)|穆罕默德二世]]即位。他决心夺取君士坦丁堡,完全消灭東羅馬帝国。1451年9月,他与威尼斯人订立协议,以不介入威尼斯-热那亚战争为代价换得了威尼斯的中立。同年11月,他又与当时的匈牙利摄政王[[匈雅提·亚诺什]]签订一个条约,以不在多瑙河上建立新要塞的承诺换得了匈牙利的中立。這些条约的有效期是3年,也就是说他在这3年-{zh-hans:里; zh-hant:裡 |

1451年,奥斯曼苏丹[[穆拉德二世]]中风去世,[[穆罕默德二世 (奥斯曼帝国)|穆罕默德二世]]即位。他决心夺取君士坦丁堡,完全消灭東羅馬帝国。1451年9月,他与威尼斯人订立协议,以不介入威尼斯-热那亚战争为代价换得了威尼斯的中立。同年11月,他又与当时的匈牙利摄政王[[匈雅提·亚诺什]]签订一个条约,以不在多瑙河上建立新要塞的承诺换得了匈牙利的中立。這些条约的有效期是3年,也就是说他在这3年-{zh-hans:里; zh-hant:裡}-將可以在不受任何干扰的情況下攻打君士坦丁堡。 |

||

[[File:La caída de Constantinopla en 1453..jpg|缩略图|君士坦丁堡之圍,1453年]] |

|||

以往,奥斯曼帝国认为攻击君士坦丁堡代价太大,不值得。君士坦丁堡的城墙非常坚固,除十字军外,上千年中没有人能够克服它。但随着炮的出现,这堵墙再不能保护这座城市了。匈牙利工程师乌尔班为其提供了巨大的[[臼炮]],其威力足以击碎君士坦丁堡的城墙。 |

|||

與此同時,拜占庭皇帝向西方尋求幫助,但教皇只會考慮派遣援助以換取東正教教會與羅馬教廷的統一。教會的統一被討論過,偶爾也通過帝國法令來實現,但東正教徒和神職人員強烈地憎恨羅馬和[[拉丁禮教會|拉丁禮]]的權威<ref>{{Harvnb|Runciman|1990|pp=71–72}}.</ref>。一部分西方軍隊抵達以加強對君士坦丁堡的基督教防禦,但大多數西方統治者都忙於自己國內的事務,而沒有採取任何行動。另一個原因奧斯曼帝國將拜占庭與西歐和中歐分隔開來使得難以直接支援<ref name="R84-852">{{Harvnb|Runciman|1990|pp=84–85}}.</ref>。 |

|||

[[File:ConstantinoXI.jpg|thumb|left|200px|東羅馬帝国末代皇帝君士坦丁十一世]] |

|||

1453年3月初,穆罕默德二世开始将攻城臼炮运到君士坦丁堡城外。4月5日,星期四,奥斯曼军队出现在君士坦丁堡城墙之外的平原上。第二天是穆斯林的主麻日,穆罕默德下令解开大炮。开始了[[君士坦丁堡的陷落|與東羅馬帝国的最後决战]]。君士坦丁堡的守军击退了多次进攻,但是经过两个月的炮轰,城墙多处被轰垮,在这期间,奥斯曼内部亦发生了一定分化,一方面是受当时小亚细亚的[[卡拉曼侯国]]的威胁,另一方面是担忧届时的欧洲[[天主教]]国家救援[[君士坦丁堡]]。在5月29日的总决战中,奥斯曼军队衝入君士坦丁堡,羅馬帝國末代皇帝[[君士坦丁十一世]]在战斗中阵亡。5月30日上午,穆罕默德二世进入君士坦丁堡,東羅馬帝國灭亡。 |

|||

以往奥斯曼帝国认为攻击君士坦丁堡代价太大。君士坦丁堡的城墙非常坚固,除十字军外,上千年中没有人能够克服它。但随着火炮的出现,这堵墙再不能保护这座城市了。匈牙利工程师乌尔班为其提供了巨大的[[臼炮]],其威力足以击碎君士坦丁堡的城墙。此時的君士坦丁堡的人口已經嚴重崩潰,城市破敗不堪。曾經宏偉的皇都現在的人口僅與散落的村鎮相似。 |

|||

[[File:ConstantinoXI.jpg|左|缩略图|東羅馬帝国末代皇帝君士坦丁十一世]] |

|||

1453年3月初,穆罕默德二世开始将攻城臼炮运到君士坦丁堡城外。1453年4月2日,蘇丹穆罕默德率領的80,000名士兵和大量非正規軍包圍了這座城市<ref name="R84-86">{{Harvnb|Runciman|1990|pp=84–86}}.</ref>。守城的基督教軍隊只有約7,000人(其中2,000人是外國人)<ref name="R84-85">{{Harvnb|Runciman|1990|pp=84–85}}.</ref>。4月5日,星期四,奥斯曼军队出现在君士坦丁堡城墙之外的平原上。第二天是穆斯林的主麻日,穆罕默德下令解开大炮。开始了[[君士坦丁堡的陷落|與東羅馬帝国的最後决战]]。君士坦丁堡的守军击退了多次进攻,但是经过两个月的炮轰,城墙多处被轰垮,在这期间,奥斯曼内部亦发生了一定分化,一方面是受当时小亚细亚的[[卡拉曼侯国]]的威胁,另一方面是担忧届时的欧洲[[天主教]]国家救援[[君士坦丁堡]]。在5月29日的总决战中,奥斯曼军队衝入君士坦丁堡,羅馬帝國末代皇帝[[君士坦丁十一世]]在战斗中殉國。5月30日上午,穆罕默德二世进入君士坦丁堡,當日,東羅馬帝國灭亡。 |

|||

穆罕默德二世将自己看做是羅馬帝國的继承人。1461年,東羅馬帝国末代王族统治的[[特拉比松帝国|特拉布松帝国]]也被穆罕默德二世占领了。到15世纪末,小亚西亚和巴尔干半岛的大部分都已经紧紧地落入奥斯曼帝国的控制之下。 |

穆罕默德二世将自己看做是羅馬帝國的继承人。1461年,東羅馬帝国末代王族统治的[[特拉比松帝国|特拉布松帝国]]也被穆罕默德二世占领了。到15世纪末,小亚西亚和巴尔干半岛的大部分都已经紧紧地落入奥斯曼帝国的控制之下。 |

||

| 第422行: | 第473行: | ||

此时,[[莫斯科]]大公[[伊凡三世]]宣布成为东正教的保护人。他的孙子[[伊凡四世]]将成为[[俄罗斯]]的第一位[[沙皇]]。他的继承人认为他们是罗马帝国和君士坦丁堡的继承人,是第三个罗马。一直到20世纪初覆亡时为止,奥斯曼帝国和俄罗斯帝国都认为自己是拜占庭帝国的继承人。 |

此时,[[莫斯科]]大公[[伊凡三世]]宣布成为东正教的保护人。他的孙子[[伊凡四世]]将成为[[俄罗斯]]的第一位[[沙皇]]。他的继承人认为他们是罗马帝国和君士坦丁堡的继承人,是第三个罗马。一直到20世纪初覆亡时为止,奥斯曼帝国和俄罗斯帝国都认为自己是拜占庭帝国的继承人。 |

||

東羅馬帝国在将经典知识传递给[[伊斯兰国家|伊斯兰世界]]的过程中起了非常重要的作用。其最重要的影响却是他的教会。早期東羅馬帝國的传教士将东正教传给了许多斯拉夫人。到今天为止,大多数斯拉夫人以及希腊人信奉东正教。東羅馬帝國的建立年代和灭亡年代——395年和1453年,被定义为[[中世纪]]的开始和结束。從此 |

東羅馬帝国在将经典知识传递给[[伊斯兰国家|伊斯兰世界]]的过程中起了非常重要的作用。其最重要的影响却是他的教会。早期東羅馬帝國的传教士将东正教传给了许多斯拉夫人。到今天为止,大多数斯拉夫人以及希腊人信奉东正教。東羅馬帝國的建立年代和灭亡年代——395年和1453年,被定义为[[中世纪]]的开始和结束。從此[[羅馬帝國]]也正式滅亡。 |

||

== 政治制度 == |

== 政治制度 == |

||

=== 國家領袖 === |

=== 國家領袖 === |

||

[[File: |

[[File:Justinian_mosaik_ravenna.jpg|缩略图|意大利拉文纳[[圣维塔教堂]]的镶嵌画:查士丁尼一世,他右边是[[贝利萨留]],左边是[[君士坦丁堡牧首|君士坦丁堡大牧首]]馬克西米安,左後是宦官[[納爾塞斯|纳尔塞斯]]]] |

||

{{main|拜占庭皇帝列表}} |

{{main|拜占庭皇帝列表}} |

||

拜占庭帝國的最高权力由皇帝掌握。皇帝是整个帝国的象征,也是最高政治领袖、军队的最高统帅、最高的司法裁判者和和宗教的最高主宰。拜占庭帝國的皇帝有三种称呼。'''[[巴西琉斯|Βασιλεύς]]'''({{lang|la|Basileus}})是最常见的称呼,来自古代希腊人对君主的称呼。在629年之前,[[罗马帝国]]的希腊语地区已经长期使用此称呼来揶揄皇帝是个“披着共和制元首外衣的东方式专制君主”,甚至[[萨珊王朝|埃兰沙赫尔]]的[[霍斯劳二世]]也在其致[[莫里斯 |

拜占庭帝國的最高权力由皇帝掌握。皇帝是整个帝国的象征,也是最高政治领袖、军队的最高统帅、最高的司法裁判者和和宗教的最高主宰<ref>{{Harvnb|Mango|2007|pp=259–260}}.</ref><ref>{{Harvnb|Nicol|1988|pp=64–65}}.</ref>。拜占庭帝國的皇帝有三种称呼。'''[[巴西琉斯|Βασιλεύς]]'''({{lang|la|Basileus}})是最常见的称呼,来自古代希腊人对君主的称呼。在629年之前,[[罗马帝国]]的希腊语地区已经长期使用此称呼来揶揄皇帝是个“披着共和制元首外衣的东方式专制君主”,甚至[[萨珊王朝|埃兰沙赫尔]]的[[霍斯劳二世]]也在其致[[莫里斯 (拜占庭)|莫里斯]]的希腊语国书中也称呼罗马皇帝为“{{lang|gre|Βασιλεύς τῶν Ῥωμαίων}}”,但东罗马帝国官方一直避免此称呼。公元629年,[[希拉克略]]皇帝基于[[基督教神学]]理论,正式启用“虔信[[基督]]的皇帝”({{lang-gre|Πιστὸς ἐν Χριστῷ Βασιλεὺς}})作为皇帝的官方称号,以昭示皇帝是“[[王中之王|万王之王]]”({{lang-gre|Βασιλεύς τῶν Βασιλεων}})[[耶稣]][[基督]]在[[尘世]]的代理人,自此{{lang|el|Βασιλεύς}}代替帝国拉丁时期的那种冗长的皇帝兼衔,成为东罗马皇帝的正式称呼。9世纪前,东罗马皇帝因自诩为[[基督教]]世界的唯一皇帝而仅使用{{lang|el|Βασιλεύς}}称号,但在9世纪[[查理曼]]加冕后,囿于国势相当,也承认法兰克人君主为基督教世界里的{{lang|el|Βασιλεύς}},故为表自己方为罗马正统自称为“{{lang|gre|Βασιλεύς τῶν Ῥωμαίων}}”(“罗马人的皇帝”),而将[[法兰克帝国|法兰克君主]],以及[[神圣罗马帝国|日耳曼]]的[[神圣罗马皇帝]]称为“{{lang|gre|Βασιλεύς τῶν Φράγκων}}”(“法兰克人的皇帝”)。至15世纪时,东罗马皇帝为向西方求援,故自降位格自称为“{{lang|el|Βασιλεύς τῶν Ελλήνων}}”(“希腊人的皇帝”)。除了东罗马皇帝外,其他大国(如[[萨珊王朝|波斯帝国]]和[[法兰克帝国]])的君主也被东罗马人称为{{lang|el|Βασιλεύς}}。小国君主则被称为{{lang|el|Ρήγας}}({{transl|el|Regas}},来自拉丁语“{{lang|la|Rex}}”,即国王)。 |

||

东罗马皇帝的另外一个称呼是'''{{tsl|en|Autocrator|独裁者 (称号)|Αυτοκράτωρ}}'''({{lang|la|Autokrator}}),这是希腊语对罗马皇帝的称呼“{{lang|la|Imperator}}”的直接翻译,字面上的意思是“自我统治者”,强调“军事首脑”的意义,与罗马的“{{lang|la|imperator}}”意义相同。此称号由于也经常授予一些具有全权的军事统帅(例如[[贝利萨留]]担任意大利大元帅时的官衔{{lang|el|''στρατηγός αυτοκράτωρ''}}),故在希拉克略以后,Αυτοκράτωρ一度不用作皇帝的称号,但在[[查理曼]]加冕以后,东罗马皇帝重新启用了这个称号,作为首帝称号 |

东罗马皇帝的另外一个称呼是'''{{tsl|en|Autocrator|独裁者 (称号)|Αυτοκράτωρ}}'''({{lang|la|Autokrator}}),这是希腊语对罗马皇帝的称呼“{{lang|la|Imperator}}”的直接翻译,字面上的意思是“自我统治者”,强调“军事首脑”的意义,与罗马的“{{lang|la|imperator}}”意义相同。此称号由于也经常授予一些具有全权的军事统帅(例如[[贝利萨留]]担任意大利大元帅时的官衔{{lang|el|''στρατηγός αυτοκράτωρ''}}),故在希拉克略以后,Αυτοκράτωρ一度不用作皇帝的称号,但在[[查理曼]]加冕以后,东罗马皇帝重新启用了这个称号,作为首帝称号 “Βασιλεύς καὶ Αυτοκράτωρ”(皇帝与独裁者)的一部分,以昭示对法兰克人的基督教皇帝名义上的普世宗主权。而相应地,共治皇帝(皇储)只能使用“Βασιλεύς”而不能使用“Αυτοκράτωρ”,全权军事将领则允许使用“Αυτοκράτωρ”但不能使用“Βασιλεύς”(如[[巴西尔二世]]时代的[[保加利亚军区|保加利亚]]总督{{tsl|en|David Arianites|大卫·阿里安特斯}})。 |

||

罗马帝国的“[[奥古斯都 (称号)|奥古斯都]]”在东罗马帝国同样沿用,而在希腊语中,则意译作{{lang|el|Σεβαστός}}(Sebastos(或音译作 |

罗马帝国的“[[奥古斯都 (称号)|奥古斯都]]”在东罗马帝国同样沿用,而在希腊语中,则意译作{{lang|el|Σεβαστός}}(Sebastos(或音译作{{lang|el|Αύγουστος}}/Augoustos)),但两者在使用上逐渐产生差别:前者在[[科穆宁王朝]]以后沦为高等贵族的封号,而后者则始终作为皇帝正式称号的一部分,比如[[巴列奥略王朝]]时期皇帝的标准称号:虔信基督上帝的罗马人皇帝与独裁者,永恒的奥古斯都(''{{lang-gre|ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων καὶ}}'' {{lang|gre|Αεὶ Αύγουστος}}) |

||

[[File: |

[[File:Manuel_II_Helena_sons.JPG|缩略图|一幅描绘[[曼努埃尔二世 (拜占庭)]]与其家族成员的15世纪早期的小型绘画。画中还绘有皇后[[海伦娜·德拉加什]]以及帝后的三位皇子[[约翰八世 (拜占庭)|约翰]]、{{link-en|安德洛尼卡·巴列奥略 (曼努埃尔二世之子)|Andronikos Palaiologos (son of Manuel II)|安德洛尼卡}}与[[狄奥多尔二世·帕里奥洛格斯|狄奥多尔]]。 画中曼努埃尔的帝衔兼具了拜占庭与拉丁的风格: ΜΑΝΟΥΗΛ ΕΝ ΧΩ ΤΩ ΘΩ ΠΙϹΤΟϹ ΒΑϹΙΛΕΥϹ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟϹ ΚΑΙ ΑΕΙ ΑΥΓΟΥϹΤΟϹ, “曼努埃尔, 虔信基督上帝的罗马人皇帝与独裁者, [[巴列奥略王朝|巴列奥略]],永恒的[[奥古斯都 (称号)|奥古斯都]]”。 皇帝的长子,共治皇帝约翰, 同样被称作 Basileus(皇帝) ,并与父亲一样身着紫色皇袍,他的兄弟则被冠以 [[专制君主 (宫廷头衔)|Despotes]]的称号,着红色朝袍]] |

||