臺灣話

| 臺灣話 | |

|---|---|

| 臺灣話(Tâi-uân-uē) 臺語(Tâi-gí / Tâi-gú) | |

| 发音 | [tai˩˩ gi˥˩](第一優勢腔;偏漳腔) [tai˩˩ gu˥˧](第二優勢腔;偏泉腔) [tai˩˩ gɨ˥˥](海口腔) |

| 母语国家和地区 | |

| 区域 | 東亞 |

母语使用人数 | 690.6萬 (2020年)[1] |

| 語系 | |

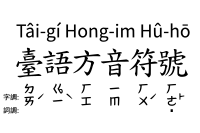

| 文字 | 臺語漢字 羅馬字(白話字、臺羅拼音對照表) 臺灣語假名 臺語注音符號 臺語諺文 |

| 官方地位 | |

| 作为官方语言 | |

| 承认少数语言 | 臺灣大眾運輸工具並用播音語言之一[3] |

| 管理机构 | 中華民國教育部終身教育司閱讀及語文教育科[4] 中華民國文化部[5] |

| 語言代碼 | |

| ISO 639-3 | (已提案使用ftg[6]) |

| Glottolog | taib1242 Taibei Hokkien[7] |

| 语言瞭望站 | 79-AAA-jh |

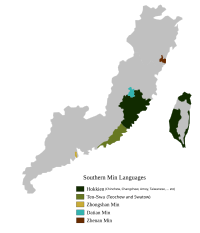

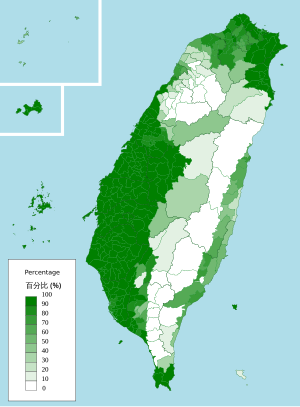

2010年臺閩地區各六歲以上在家中有使用該語言(可複選語言)者,於所在的鄉鎮市區人口中所佔之比例 | |

| |

|

| |

臺灣話(白話字:Tâi-oân-ōe;臺羅:Tâi-uân-uē),通稱臺語(Tâi-gí / Tâi-gú),又稱為臺灣台語[8]或臺灣閩南語(Tâi-uân Bân-lâm-gí),是源自閩南語泉漳片、通行於臺灣及澎湖群島的語言,為閩南裔臺灣人的母語,現並為中華民國國家語言之一。

起源為荷治時期由荷蘭當局召募至台灣開墾的福建移民,以及伴隨着1661年明代末期鄭成功率領泉漳鄉親軍隊自同安縣之金門渡海出兵征服大員而傳播至台灣,且自此始接連被明鄭與清治台灣政府視為教育語言。其後之日治時代則命名為臺灣語(日语:台湾語),以同安話或廈門話為標準音,官方並授權或主編出版了許多與日語對譯之作品[a]。

与發源地福建省南部的泉漳片相比,台灣話主要特點是有日語借詞,且整體而言聲調相當統一,與福建之同安話聲調相近[9],而口音上的「偏泉」、「偏漳」主要是表現在個別韻母[10]。

自17世紀中葉起,特别是在渡臺禁令解除後,由於大量的閩南地區和粵東地區的移民入居臺灣,使得其中來自於福建泉州府和漳州府的閩南民系移民的母語,伴隨著居住領域的擴張而擴散至臺灣各地,形成今日所知的臺灣話,並成為臺灣全境的通用語之一。儘管在日治及戰後時期,官方先後推行日語與中華民國國語(華語),臺灣話在現今的臺灣依然普遍可聞。根據2009年《臺灣年鑑》,臺灣民眾約有73%能夠說臺灣話[11]。戰後初期,小學是可以使用臺灣話來教授漢文的,不過在歷經國語政策後,華語成為臺灣教育體制中絕對性的教學語言,並且由於書寫上存有多種標準,導致臺灣話面臨傳承危機。

名稱

「臺語」一詞於1849年臺灣府儒學訓導劉家謀的著作已使用。[12]「臺灣話」一詞則在直隸總督李鴻章於1874年的信函中可以見到。[13][14]臺灣總督府所實施的全臺灣戶籍調查中,該語族群占臺灣常住人口的8成,由於該語言為台灣人口數量占絕對多數族群的母語,且同時是台灣大多數地區的自然共通語,因此被命名「台灣語」並以此出版著作。[15][16][17]

而「閩南語」一詞最早出現於1935年上海《申報》,在中華民國政府發布戒嚴令且撤退到臺灣、推行國語政策後,於1967年將當時一般人所習稱之「臺語」、「臺灣話」字樣,更改為「閩南語」、「閩南話」。[18]而解嚴之後,到了2021年文化部長李永得表示將把臺灣閩南語的名稱改為「臺灣台語」,[19]並於2022年建議各機關應優先使用「臺灣原住民族語、臺灣客語、臺灣台語、馬祖語、臺灣手語」為臺灣固有族群語言的官方書面名稱。[20]

其他名稱尚有「學佬話」、「鶴佬話」、「河佬話」、「河洛話」、「和樂話」、「福佬話」、「福建語」、「咱人話」及「福爾摩沙漢語」等。[21][22][23]

在台灣的歷史

明清時期

明朝末年,戰亂頻頻,陸續有閩南、粵東籍移民渡海抵臺。最初進行集體移民與農業開墾者,首推渡日海商顏思齊與鄭芝龍。顏思齊於1622年,率領部下佔據笨港(今雲林縣北港鎮),進而開拓諸羅山(今嘉義市)。顏氏死後,鄭芝龍繼承頭領地位,遂橫行於臺灣海峽。1628年,接受明朝招安。[24]明思宗崇禎年間,福建地區連年饑荒,鄭芝龍建議福建巡撫熊文燦,招民數萬人並給予「三金一牛」(一人白銀三兩、三人耕牛一頭),吸引至臺灣開墾。[25] 雖然不少人在經濟改善後即返回家鄉,但亦有一部分佔據平原土地、落地生根,並將閩南語一併傳播至臺灣。

1624年及1626年,荷蘭、西班牙先後佔領大員(今臺南市安平區)及雞籠(今基隆市)。在荷蘭人統治臺灣的40年中,曾召募更多泉、漳甚至客籍漢人開墾臺灣。在長期與平埔原住民雜處與荷蘭人的統治下,隨移民來臺的閩南語亦開始出現別於原鄉的變化[26]。

明末鄭成功抗清失敗後,1661年率大軍攻佔臺灣、驅除荷人。鄭家出身泉州,明鄭之文教制度的定立者陳永華參軍,是同安人,而其所帶來的軍民大多數是泉州人。因此,此時在臺灣的閩南語以泉州音為優勢[27]。

1683年,施琅攻臺,明鄭覆亡,清廷正式統治臺灣。在清廷統治臺灣的212年間,閩人來臺人數激增,其中又以泉漳最多,閩南語亦隨移民傳播至臺灣各地。雖然不停地發生械鬥,但日後由於交通發達、泉漳居民混居,使得泉漳兩腔開始混合。除了宜蘭(漳州腔)、鹿港與臺西(泉州腔)等少數地區保存較純正的口音以外,臺灣各地多通用一種「不漳不泉」,或「亦漳亦泉」的新閩南語。洪惟仁等語言學家稱為泉漳濫,即泉漳混合之意。[28]

值得一提的是,1842年廈門港成為五口通商口岸之一,逐漸成為閩南地區對外的門戶。廈門港自古隸屬於泉州同安縣,位於同安縣之西南端,而同安縣位於泉州府最西邊靠近漳州府,廈門話因其廈門港經濟地位而取代泉州話成為閩南語代表腔。[29]

近代

甲午戰爭後,1895年戰敗的清政府將臺灣割讓予日本。在日治時期,教育方面推行日語為國語的政策,日語在政治上佔盡優勢,亦成為族際公用語之一。然而,臺灣話、客家話、阿美語及泰雅語亦自日語大量吸收新詞彙,例如廁所稱「便所」(piān-sóo)、面積單位「坪」(pênn)等,甚至直接借用日語音如煤气稱為「瓦斯(Gas)」(日语:ガス,罗马字:Gasu)、摩托車(Autobike)稱為「歐都邁」(日语:オートバイク,罗马字:Ōtobaiku)等,使得與原鄉語言略有區別。

日治末期皇民化運動推行國語家庭政策,使得都市地區台灣人習操日語。直到1945年日本戰敗方言一度復興,但臺灣話及客家話已受到衝擊,使得文讀系統衰落,成為純粹的生活語言。[30]此後,一般人已難以臺灣話讀出詩詞或古文,反之香港人至今仍能以粵語朗讀。

1945年,中華民國國民政府接管臺灣後,因其在中國大陸的國共內戰戰敗,帶著大批軍隊與難民撤退至臺灣,使得臺灣人口由600萬遽增至800萬,為臺灣有史以來規模最大的一次移民活動。其後中華民國政府以國語運動積極推行中華民國國語(為現代標準漢語,屬官話),廣泛使用於媒體及公共場所,並在校園裡禁止其它非官話語言(包含原住民語言),藉以同化年輕人,遂使臺灣話漸漸式微。

現況

依據學者預測,因近年來國語(官話)完全普及且佔優勢,加上經歷臺灣話斷層的老一輩不常用它來與晚輩交談,且在學校並未學得適當工具來表達,若無加強教育傳承,該語言恐在21世紀末到22世紀初(甚至更早)便會消逝[31][32][33]。教育部自2010年起開辦臺灣閩南語能力認證,累積超過4萬6千多人報名,每年超過1萬人報考[34]。在2017年,20~30歲之間台語族群後代的年輕人在經過16年的母語教育,因與國語上課時數嚴重不對等、未能用臺灣話教課全面落實在各科達成生活化目標,致使會流利講的學生依然未增加。發音不對、詞不達意的字仍時不時出現[35]。台北市長柯文哲亦表示,他的兒女也慢慢不講臺灣話,臺灣話作為母語,傳承出現困難[36]。在文化部擬定國家語言發展法草案時,其所召開的公聽會中即有人呼籲成立使用全臺灣話教育的公共性質台語電視台及台語發展委員會[37],希望佔比高的臺灣話人口能用自己的稅收,也花在挽救自己後代的母語上,使政府資源在語言呈現上過去長期不成比例的現象能正常化。[38]

2018年,教育部《本土語言資訊網》指出,1986年-1994年出生的台灣人說臺灣話的比例已降到22.3%[39]。台北醫學大學兼任講師張嘉讌表示,大學生不擅長臺灣話已不侷限於台灣北部地區,連中部以南,包括雲林、嘉義、台南和高雄的年輕一代的程度也很差。依照聯合國LVA的標準,世代傳承明顯較接近第三級的「明確危險」。[40]

主計總處於2020年的統計資料顯示,全台主要溝通語言為臺灣話者佔31.7%,作為次要語言則佔54.3%。各年齡層方面,65歲以上有 65.9% 人口將臺灣話作為主要語言,但隨年齡漸降,使用比例也漸降,其中6至14歲的族群僅7.4%將臺灣話作為主要使用語言。[1]

一些國家的台灣裔家庭有能力講台語,如在美國長大的知名女主持人Janet能說台語和英語,回台之後主持旅遊節目和兒童節目,她認為母語教育很重要[41][42]。以及AI教父輝達創辦人黃仁勳,2023年不僅在台大畢業致詞中用記憶裡的台語開場講了一段才用英語,隔年面對記者以英語提問時,以台語問其它人:「伊袂曉講臺灣話乎」,期盼女記者能使用台語,因此讓記者搶著答說:「會曉,會曉,我會曉講」,他笑著回答了她一個問題。[43][44][45]

與廈門話的關係

形成差異

在所有的閩南語語系當中,臺灣話與廈門話在腔調上最為接近[46],這兩種方言在方言形成的角度來說有以下四種特徵:

- 臺灣各大城市的居民是從泉州府、漳州府搬遷到臺灣早期開發地再搬遷至大城市的,而各大城市漳泉籍居民融合,口音也趨向混合;語言學家杜嘉德在清末《廈英大辭典》序言與附錄指出廈門語(閩南語)本土內部有4種固有真正方言:漳州話、晉州話(泉州話)、同安話、廈門話, 而在台灣則上述各種方言混在一起,[47][48] 並在附錄 II「聲調差異」 把閩南語聲調分為三種:漳州腔、泉州腔、同安腔,並說同安與廈門之間腔調大同小異;[9] 且廈門自古屬同安縣,廈門話並不能簡單的用「不漳不泉的漳泉濫」來理解, 它應該是在同安話的基礎上進一步和其他閩南次方言融合所形成的。[49]

- 1662年明末清初鄭成功自原屬泉州府同安縣之金門出師征服台灣以後,同安人陳永華參軍就已在台南府城奠定台灣以後230多年以台南為中心的以閩南語為教育語言的文教體制, 其後泉漳移民大舉移居臺灣,因此臺南方言作為台灣主流通行語時間相對早;且語言學家吳守禮認為臺南市的方言是福建省同安方言的色彩較濃,[50] 更有「台南同安腔」之稱;[51] 而杜嘉德則在《廈英大辭典》附錄 III 指出廈門話是在清末南京條約後因通商港口地位後才忽然被高度重視,在此之前廈門話並不被注意。[52]

- 1895年因甲午戰爭而使台澎被割讓日本後,以台北為中心的日治時期的臺灣曾長期將同安話/廈門話發音奉為標準音而編纂辭書。[53] 1916年台灣教育家劉克明甄選在地理和語言上都位於閩南地區之正中且在台灣最為通用的同安話為標準音、由台灣總督府總務長官下村宏作序、經語言學家小川尚義校閱而編撰出版《國語對譯臺語大成》;[10] 1932年小川尚義再以廈門音(同安話之變體[2])為標準音、以台灣總督府官方名義編撰出版《臺日大辭典》,再加上與此同時期台灣已有臺灣放送協會等現代大眾廣播,對全台灣腔調更趨向 同安/廈門腔調起推進作用。

- 原屬泉州府同安縣的廈門和泉州其他縣份以及漳州之間的來往未有長久間斷過,而臺灣跟閩南地區往來在國共兩黨對立時期曾有間斷數十年。臺灣由於交通、高等教育制度、電視、廣播事業發達,工業、商業、義務役兵役、就業、就學所帶來人口的流動量和交流量遠超過閩南地區,以致於臺灣話相對於閩南地區內部差異較小,互相通話較無阻礙。而廈門話雖被稱為「閩南話之代表」,但使用範圍只限於廈門市和它的近郊,不論是人口或地域,文藝或媒體,都不如臺灣話。

音調差異

厦门话中,柳聲母[l]接近于濁齒齦塞音[d](鼻化韵母时作齒齦鼻音[n])和濁雙唇塞音[b](鼻化韵母时作雙唇鼻音[m])的对应[54]。

詞彙差異

臺灣話與廈門話在語音及語法上大同小異,而有差異主要是在個別有規律對應韻母和個別詞彙,特別是日語借詞, 表現在以下幾點:

- 因受本身所處地理而產生的特有詞彙,如:臺灣話的大甲藺、在來米、九孔、花枝。

- 對於同一個事物或概念的用詞有異,如:「黑板」在臺灣話是「烏枋(oo-pang)」,廈門話是「烏牌(o·-pâi)」。

- 由於兩地的北京語不同而帶來的差異,如:臺灣話的「電腦」,在廈門話裏也可以稱為「計算機」。

- 臺灣話因歷史而特有的外語借詞,如﹕甲(土地面積單位,荷蘭語)、水道水(自來水,日語)。

標準語問題

自廈門港1842年后成為通商口岸以後,廈門話因其港口經濟地位而逐漸成為閩南語的代表方言,取代了早期泉州話與漳州話的地位[55]。而臺灣在日治時期直到1940、50年代,也確實有把廈門話視為臺灣話的標準語並加以倣效的傾向[56],但這種觀念由於後來兩岸分治,現在已經消失。當今臺灣民間語言及媒體語言、字典詞典及教科書的編輯,所使用的都是臺灣實際通行腔,而非廈門話。[57]

方言差

臺灣的漢人移民多來自明清的泉州府(44.8%)和漳州府(35.2%),由原鄉帶來的語音,便隨移民傳播至全臺。而後交通逐漸發達,人口流動容易,致使臺灣話趨向泉州口音、漳州口音混合,形成「漳泉濫」(洪惟仁,1987年)。而泉州口音又因為原鄉所在縣份不同,又細分三邑腔(40.3%)、同安腔(32.5%)、安溪腔(25.9%)等三種主要口音。由於各地漳泉裔移民多寡不同,混合程度亦不相同,因此有的地方略偏泉,有的地方略偏漳。以全臺而言,一般來說辭彙和韻母泉州話和漳州話都兼具,調值則偏向同安腔。[9][10]

大致上,偏漳腔流行於近山地帶,故被稱為「內埔腔」;偏泉腔流行於沿海地區,故被稱為「海口腔」。臺灣話的地方差異,其實就是漳泉濫比例的不同而已,是一條光譜上的不同位置,以鹿港口音為偏泉腔的極端,宜蘭口音為偏漳腔的極端。而最年輕的高雄口音與臺東口音是二度移民的結果,最接近「臺灣優勢腔」(通行腔 / 普通腔[59])[b]。

中華民國教育部出版的《臺灣閩南語常用詞辭典》選定最接近通行腔的「高雄音」做為主音讀,另一個同樣具優勢地位的「臺北音」則為第二優勢腔[60]。

語言學家洪惟仁將臺灣話的腔調分為三大腔,並在其下細分。雖然臺灣分為三大腔,但彼此間的差異並不像泉州話、漳州話間那麼大,因此這三種腔彼此間溝通上困難度不高。而各大腔中的小腔調間,更只是詞彙或是少部分發音差異,彼此溝通無大礙。[58][61]

- 混合腔(漳泉音混合,聲調偏漳音的漳泉濫)

- 漳腔(又稱為內埔腔)

- 北北基漳腔[i]:主要分布於臺北內湖、士林大部分、北投東半部,新北板橋、土城、中和、石門、金山、萬里、瑞芳北半部(九份、金瓜石),基隆(不含七堵與暖暖)

- 宜蘭漳腔[j]:保留最多漳州話老漳海腔特色的腔調,主要分布於宜蘭,新北貢寮、雙溪

- 桃園漳腔[k]:北桃園、南桃園中壢北部與新屋大牛欄

- 大臺中漳腔[l]:台中大肚山以東(約為臺中市區、豐原、大雅、潭子、大肚、烏日、大里、霧峰、太平),南投,彰化東南

- 雲嘉南漳腔[m]:彰化竹塘、雲林東側、口湖,嘉義縣(除了布袋、東石、義竹、六腳、太保部分區域、朴子部分區域、鹿草部分區域),嘉義市,臺南後壁、白河、東山、新營北部

- 澎湖漳腔[n]:澎湖白沙

- 花蓮新漳腔[o]:花蓮市及其衛星城市

- 泉腔(又稱為海口腔)

- 臺北泉腔[p]:分佈於基隆七堵與暖暖、臺北北投西半部、中山、士林南半部(社子)、南港、文山、萬華、大同、松山、信義、大安、中正,新北(不含上述兩腔出現過的新北區域),桃園龜山、蘆竹

- 新竹西北海岸泉腔[r]:桃園新屋(深圳里與蚵間里),新竹市,新竹新豐,苗栗後龍、通霄部分區域(白沙屯)

- 臺中泉腔[s]:臺中大肚山以西(約為沙鹿、清水、龍井)、大甲、大安、外埔、后里、神岡

- 彰化泉腔[t]:彰化沿海,以鹿港腔為代表,保留較多泉州話府城腔(今泉州市鯉城區)特色

- 雲嘉南泉腔[u]:雲林、嘉義沿海,臺南北門、安平(不含雲林口湖)

- 高雄泉腔[v]:高雄旗津、小港、林園,屏東琉球

- 澎湖泉腔[w]:澎湖(不含白沙)

- 臺東泉腔[x]:臺東綠島

| 泉腔 |

|---|

| 彰化鹿港(近似泉州話府城腔) |

| 澎湖、雲林臺西、大甲至布袋海線(海口腔) |

| 臺北盆地、新竹(近似泉州同安話)[3][4][失效連結] |

| 嘉義—高雄周邊、臺東(近似廈門話) |

| 臺中盆地、彰化—雲林內陸地區、北桃園(內埔腔) |

| 宜蘭(近似漳州漳浦話) |

| 漳腔 |

語音

臺灣話與其他漢語族語言同為聲調語言,聲調在語句中有辨義作用,亦有不少繁複的變調規則。臺灣話繼承閩南語文(文讀)、白(白話)異讀的音韻體系,亦即同一漢字常有文白發音不同的情形[64]。白話音是日常生活語言的發音;文讀音則是閱讀漢語古文經典時的讀音。目前在生活詞彙使用上,文白交疊的情形所在多有,但不致造成溝通的困難。

閩南語不能與閩東語、客家語、粵語對談,與操官話者更全然無法理解,清代常以筆談溝通。例如,在康熙年至雍正年間擔任巡視臺灣監察御史一職的順天府大興縣(今屬北京市)人黃叔璥,在其所撰之《臺海使槎錄》一書的記載臺灣道習俗的章節中表示:

郡中鴃舌鳥語,全不可曉。如劉呼澇、陳呼澹、莊呼曾、張呼丟。余與吳侍御兩姓,吳呼作襖,黃則無音,厄影切,更為難省。[65]

其中,黃氏以官話擬音,亦有反切「無音」(「黃」,白話音讀n̂g)。

子音

臺灣話的子音(聲母)包括以下語音,下排以中華民國教育部官方的兩套標準「臺羅拼音」(Tâi-Lô)與「臺語方音符號」等拼寫系統爲例:

| 雙唇音 | 齒齦音 | 齦顎音 | 軟顎音 | 聲門音 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 清音 | 濁音 | 清音 | 濁音 | 清音 | 濁音 | 清音 | 濁音 | 清音 | ||

| 鼻音 | [m] m ㄇ 毛 |

[n] n ㄋ 耐 |

[ŋ] ng ㄫ 雅 |

|||||||

| 塞音 | 不送氣 | [p] p ㄅ 邊 |

[b] b ㆠ 文 |

[t] t ㄉ 地 |

[k] k ㄍ 求 |

[g] g ㆣ 語 |

[ʔ] (不標示)英 | |||

| 送氣 | [pʰ] ph ㄆ 波 |

[tʰ] th ㄊ 他 |

[kʰ] kh ㄎ 去 |

|||||||

| 塞擦音 | 不送氣 | [ʦ] ts ㄗ 曾 |

[ʣ] j ㆡ 熱 |

[ʨ] tsi ㄐ 貞 |

[ʥ] ji ㆢ 入 |

|||||

| 送氣 | [ʦʰ] tsh ㄘ 出 |

[ʨʰ] tshi ㄑ 手 |

||||||||

| 擦音 | [s] s ㄙ 衫 |

[ɕ] si ㄒ 時 |

[h] h ㄏ 喜 | |||||||

| 流音 | [l]~[ɾ]~[d] l ㄌ 柳 |

|||||||||

上表中以語音作區別,實際上若以音位來區別,[m], [n], [ŋ], [ʨ], [ʨʰ], [ɕ], [ʥ]都只是[b], [l], [g], [ʦ], [ʦʰ], [s], [ʣ]的同位異音(條件變異),不是實際上的音位。[m], [n], [ŋ]為[b], [l], [g]後接鼻化韻母時的音變,[ʨ], [ʨʰ], [ɕ], [ʥ]為[ʦ], [ʦʰ], [s], [ʣ]後接[i]介音時的音變。

濁塞音[b], [d], [g]來自古時同位鼻音[m], [n], [ŋ]去鼻塞音化而分化出來,因而[b], [d], [g]只能接非鼻音韻母,其中[d]後跟來母[l]合流為同音位。在1800年出版的閩南語音韻書籍《彙音妙悟》即視去鼻、鼻音這兩組為同音位,使用同字母[66],現今中國大陸的閩南方言拼音方案仍是將兩組以同符號標示,以後接是否鼻音韻母來區別發音。這組濁塞音阻塞接近其同位鼻音,阻塞感有時不明顯,有時可能有些許前鼻音,此時嚴式的國際音標可寫成[mb], [ŋg], [nl][y][67][68],有時則毫無前鼻音,是純濁音[69]。有學者認為/b/聲母有[b]、[bβ]、[β]變體,/g/聲母則有[g]、[ɡɣ]、[ɣ]變體[70]。

台羅拼音中/l/聲母的發音有很多說法,有學者認為是濁齒齦塞音(d)[71][68];或阻塞感極接近濁齒齦塞音(d)的齒齦邊音(l)[72][73];或老派發齒齦塞音(d),新派發齒齦邊音(l)[74];或音韻地位是d,實際在前、高元音也唸濁齒齦塞音(d),只有在低、後元音之前唸成齒齦邊音(l)[75];或是齒齦閃音(ɾ)[76];或濁齒齦塞音(d)、濁齒齦邊音(l)跟齒齦閃音(ɾ)都是/l/聲母不同情況下的變體[70]。

入、熱在泉腔中發為[ʥ]、[ʣ],在漳腔中發為[ʑ]、[z]。但在年輕一代,泉腔已多改發為[l][77];而漳腔則在部分福佬客聚集地區將[ʑ](ㆢ)改發為[g],但[z](ㆡ)則保持原音。[78][79]

母音

臺灣話在絕大多數的地區使用6個母音,僅有部分泉州腔較濃厚的地區保留泉州特有元音,以下以括號表示非優勢腔使用的母音。臺灣無純漳腔或純泉腔,均有混合,因此並非偏泉腔就一定沒有漳腔音,也非偏漳腔就一定沒有泉腔音。

| 前元音 | 央元音 | 後元音 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本 | 鼻化 | 基本 | 基本 | 鼻化 | |

| 閉元音 | [i] i ㄧ 衣 |

[ĩ] inn ㆪ 圓 |

([ɨ]) ir ㆨ 魚 |

[u] u ㄨ 污 |

[ũ] unn ㆫ 張 |

| 半閉元音 | [e] e ㆤ 禮 |

[ẽ] enn ㆥ 生 |

[o] o ㄛ 歌 |

||

| 中元音 | ([ə]) er ㄜ 火 |

||||

| 半開元音 | ([ɛ]) ee ㄝ 家 |

[ɔ] oo ㆦ 烏 |

[ɔ̃] onn ㆧ 惡 | ||

| 開元音 | [a] a ㄚ 查 |

[ã] ann ㆩ 衫 |

|||

歌韻(臺羅:o)在臺灣話中原本只有[o](ㄛ)的讀法;但在二十世紀後以台南為中心開始逐漸變為[ə][z][81],後逐漸擴展到整個南台灣[82][83]。而北台灣除了/o/繼續發為[o]外,亦有學者認為部分腔調[o]已經併入[ɔ][84]。中華民國教育部的臺羅拼音以高雄音為第一優勢腔,歌韻採用了[ə]的說法。但要明確區分南北腔調時,歌韻[ə]會被標為or,把o留給北部腔。[85]

央母音 [ɨ](魚韻)和[ə][aa](火韻[ab])僅存在泉腔較濃厚的地區。此兩音在臺灣已大量流失,在老年人有此兩音的地區,其兒童發這類字用此兩音的比率已是老年人的四分之一以下。[87]

[ɛ](家韻)僅存在漳腔較濃厚的地區,然今已殘存不多,僅彰化永靖一帶老一輩有存留[88]。臺羅的/ing/,當地老輩讀作[ɛŋ]。「家」在優勢腔文讀音[ka],白讀音[ke],在該地文白均讀為[kɛ]。

臺羅的/ing/、/ik/,偏漳腔的[ɪ]有明顯複元音化為[ɪe]或[ɪə]的傾向[74],[ə]或[e]是過渡音。現今主流臺灣話也常出現 [ɪəŋ]、[ɪək̚]。

臺羅的/ian/、/iat/,音讀[ian]、[iat̚]在口語中有一部份人將介音i省略而讀為en與et,但此音節的簡化形式並未全面普及,還有許多人保留介音i。[89]

泉腔無[ẽ](/enn/)的音,發為[ĩ](/inn/)。部分漳腔(主要是台南腔)無[ũ](/unn/)的音,發為[ɔ̃](/onn/),分布於臺南附近。[90]

聲調

傳統聲調名稱,分平、上、去、入四聲,四聲又各分陰、陽,共八個聲調,清音為陰調,濁音為陽調。今閩南語泉州話(不包括同安話)、臺灣話偏泉鹿港腔完整地保留了傳統的八聲;而臺灣話普通腔與偏漳腔、漳州話、同安話、廈門話只保留七個聲調,將陽上聲混入陰上聲或陽去聲(傳統聲韻學的說法是「濁上歸去」,而剩餘上聲已不分陰、陽)[91],因此基本上臺灣只有七個聲調。以下調值和調性描述以高雄腔和臺北腔為準。為了列出保留陽上音的調值,另列鹿港腔,鹿港腔本調中雖然只有六種調值,但因為其中兩調變調後會各產生兩種不同的調值,所以仍視為有八個聲調。[91]。對於這七個聲調,可使用口訣「衫短褲闊,人矮鼻直」來幫助記憶[92]。

| 順序 | 調名 | 調性描述 | 調值 | 拼音 | 方音符號 | 範例 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平 上 先 |

陰 陽 先 |

高雄腔 | 臺北腔 | 鹿港腔 | 白話字 | 臺羅正式版(方便版) | ||||

| 0 | 無 | 輕聲 | 語調較輕 | 視情況 | -- | -- | 不使用 | 後日 (āu--ji̍t) | ||

| 1 | 1 | 陰平 | 語調上揚聲高,屬高平音 | 55 | 44 | 33 | a | a(a1) | 不標 | 番 (huan) |

| 2 | 3 | 陰上 | 語調重短氣下,屬高降音 | 51 | 53 | 55/53 | á | á(a2) | ˋ | 反 (huán) |

| 3 | 5 | 陰去 | 語調低下氣收,屬下突音 | 31 | 21 | 31 | à | à(a3) | ˪ | 販 (huàn) |

| 4 | 7 | 陰入 | 語調平出氣穩,屬低促音 | 3ʔ | 2ʔ | 5ʔ | ah | ah(ah4) | -ㆷ | 法 (huat) |

| 5 | 2 | 陽平 | 語調低粘回升,屬迴旋音 | 24 | 24 | 24 | â | â(a5) | ˊ | 煩 (huân) |

| 6 | 4 | 陽上 | 語調低平/中平 | 無 | 22/33 | ǎ | ǎ(a6) | 不使用 | 犯 (鹿港腔,huǎn) | |

| 7 | 6 | 陽去 | 語調中轉基平,屬基調音 | 33 | 33 | 31 | ā | ā(a7) | ˫ | 患 (huān) |

| 8 | 8 | 陽入 | 語調促短急切,屬高促音 | 5ʔ | 4ʔ | 35ʔ | a̍h | a̍h(ah8) | -ㆷ· | 罰(hua̍t) |

| 9 | 無 | 高聲 | 語調由中升高 | 35 | 35 | 不使用 | a̋(a9) | 不使用 | 昨昏 (tsa̋ng) | |

| 平 | 上 | 去 | 入 | |

|---|---|---|---|---|

| 陰 | ①君kun ⓘ | ②⑥滾 kún ⓘ | ③棍 kùn ⓘ | ④骨 kut ⓘ |

| 陽 | ⑤群 kûn ⓘ | ⑦郡 kūn ⓘ | ⑧滑 ku̍t ⓘ |

- 入聲韻尾有[p̚]、[t̚]、[k̚]、[ʔ]四種,拼音寫作-p, -t, -k, -h,方音符號寫作ㆴ、ㆵ、ㆶ、ㆷ。分別為-m, -n, -n, 無韻尾的對應入聲。例如kap為kam的入聲,而非ka有kap, kat, kak, kah四種入聲(ka僅有kah一種入聲)。

- 輕聲用兩個連字號表示,連字號後面的字輕讀,連字號前的字重讀且不變調。例如表示後天的「後日」(āu--ji̍t)。

- 第九聲出現於日語詞、合音及三連音首字和部分語句。

- 臺灣話部分字沒有固定聲調,像是語助詞、感嘆詞、語法詞等,在臺羅會標為-h 入聲尾,並標為輕聲。例如「啊」標為 --ah。[95]

連讀變調

臺灣話繼承閩南語絕大多數特色,包括普遍出現的連讀變調。一般連讀變調遵循規律性,但也有一些特殊現象[96],偏泉腔的新一代使用者,其發音雖然仍保留偏泉音,但下表中的變調已慢慢不用,都變得與偏漳腔無異。而下表中的鹿港腔為老鹿港腔,新一代的鹿港腔變調也逐漸向優勢腔變調方式靠攏[96]。

| 原調 | 陰平 | 陰上 | 陰去 | 陰入 | 陽平 | 陽上 | 陽去 | 陽入 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 腔口 | ptk尾 | h尾 | ptk尾 | h尾 | ||||||

| 偏漳腔 | 33 | 55 | 51 | 5ʔ | 51 | 33 | 無此調 | 31 | 3ʔ | 31 |

| 偏泉腔 | 33 | 24 | 51 | 5ʔ | 51 | 31 | 無此調 | 31 | 3ʔ | 31 |

| 鹿港腔 | 33 | 35 | 55 | 5ʔ | 55 | 11 | 11 | 11 | 1ʔ | 11 |

句法

影響

書寫系統

臺灣話有數種相異表記系統,大致可分為漢字、羅馬拼音、自創文字等。其中教育部已針對漢字、羅馬拼音制訂標準:

外來語

臺灣為多族群、多語言社會,並歷經過多次統治者官話轉換。中華民國教育部臺灣閩南語常用辭典附錄所收之外來詞有172個。[97]以下依影響深淺作為排列依據。

受日語的影響

有些用語非臺灣話對於該名詞之定式用語,屬於使用日語名詞之讀音作該名詞的替代。有些是外語經日本轉意之後再轉譯至臺灣的單字或詞,依使用者背景或環境因素而會有所不同,有的已較少人用。有部分詞彙至今仍只有日語借詞,例如「瓦斯」的臺語「gasu」;而有些詞彙仍絕大多數仍使用日語借音,例如「招牌」的臺語「kha̋ng-páng」。[98]

若是一些特殊的日本名詞(如日本地名),於現代的臺語大多會直接使用日語。

| 日語 | 羅馬字拼寫 | 詞義 |

|---|---|---|

| あいさつ(挨拶) | aisatsu | 招呼 |

| ひさし(庇) | hisashi | 遮陽板 |

| きゅうけい(休憩) | kyūkē | 休息 |

| かばん(鞄) | kaban | 皮包、書包 |

| きもち(気持ち) | kimochi | 心情 |

| めいし(名刺) | mēshi | 名片 |

| おみやげ(お土産) | omiyage | 伴手禮 |

| さよなら | sayonara | 再見 |

| すし | sushi | 壽司 |

| のり(苔) | nori | 海苔 |

| みそ(味噌) | miso | 味噌 |

| あげとうふ(揚げ豆腐) | agetōhu | 阿給 (取「揚げ」二字) |

| おでん(關西方言) | oden | 黑輪 |

| わさび(山葵) | wasabi | 山葵 (俗多稱「芥末」) |

| さしみ(刺身) | sashimi | 生魚片 |

| とろ | toro | 鮪魚肚 |

| たこ(蛸) | tako | 章魚 |

| おじさん | ojisan | 非親屬男性長輩敬稱 (日語中是對與父母同輩男子的敬稱) |

| おばさん | obasan | 非親屬女性長輩敬稱 (日語中是對與父母同輩女子的敬稱) |

| ひのき(檜) | hinoki | 檜木 |

| まんが(漫画) | manga | 漫畫 |

| かた(肩) | kata | 肩 (用來修改衣服用) |

| りんご(林檎) | ringo | 蘋果 |

| あっさり | assari | 阿莎力 (日語是指清爽,在台語形容做事很乾脆、做事不拖泥帶水) |

| しあげ(仕上げ) | shiage | 對……最後加工、潤飾 |

| よび(予備) | yobi | 預備 (俗亦發音作 yubi) |

| 日語 | 日語羅馬字 | 台語發音 (台羅拼音) |

國語詞義 |

|---|---|---|---|

| かんばん(看板) | kanban | kha̋ng-páng | 招牌 |

| にんじん(人参)[99] | ninjin | li̋n-jín/lín/tsín | 胡蘿蔔 |

| 日語 | 日語羅馬字 | 台語發音 (漢字、台羅拼音) |

國語詞義 |

|---|---|---|---|

| べんとう(弁当) | bentō | 便當 piān-tong | 便當(餐盒) |

| きふ(寄付) | kihu | 寄付 kià/kì-hù/hū | 捐獻 |

| べんじょ(便所) | benjo | 便所 piān-sóo | 廁所 |

| びょういん(病院) | byōin | 病院 pēnn/pīnn-īnn | 醫院 |

| あじのもと(味の素) (日本知名調味料廠牌「味之素」) |

ajinomoto | 味素 bī-sòo | 味精 |

| 日語 | 日語羅馬字 | 原文 | 國語詞義 |

|---|---|---|---|

| オートバイ | ōtobai | 英語:auto-bike | 機車、摩托車 |

| トラック | torakku | 英語:truck | 卡車 |

| バンバー | bambaa | 英語:bumper | 保險桿 |

| サック | sakku | 英語:sack (本義為袋子,日語延伸其含義) |

保險套 |

| コンクリート | konkurīto | 英語:concrete | 混凝土 (另有一種台式本地說法「紅毛土」) |

| バック | bakku | 英語:back | 倒車、後退 |

| サービス | sābisu | 英語:service | 優待、招待 |

| ホース | hōsu | 英語:hose[99] | 水管 |

| ドライバー | doraibaa | 英語:driver | 螺絲起子 |

| ペンチ | Phenchi | 英語:pincer | 老虎鉗 |

| ブラジャー | burajā | 法語:brassière 英語:brassiere[99] |

胸罩 |

| アルバイト | arubaito | 德語:Arbeit[99] | 打工 |

| ガス | gasu | 荷蘭語:gas | 瓦斯 |

| メンス | mensu | 英語:menses | 月經 (另有一種台式本地說法「月事」) |

| サンドイッチ | sandoicchi | 英語:sandwich | 三明治 |

| クリーム | kurīmu | 英語:cream | 鮮奶油 |

| バター | batā | 英語:butter | 奶油 |

| トマト | tomato | 英語:tomato | 番茄 (另有一種台式本地說法「柑仔蜜」) |

| ケチャップ | kechappu | 英語:ketchup (實為閩南語「橘汁 kiat-chiap」之譯音) |

番茄醬 |

| パン | pan | 葡萄牙語:pão | 麵包 |

| てんぷら | tenpura | 葡萄牙語 tempero 或 西班牙語 témporas 等可能外來語源 | 天婦羅、甜不辣 |

受客家話或潮州話影響

| 客家話/潮州話 | 台語發音 (漢字、台羅拼音) |

國語詞義 |

|---|---|---|

| 一个(潮州話) | tsi̍t-kâi | 一個 |

| 檐龍(潮州話) | 檐龍 tsînn-lîng | 壁虎 |

| Hô-ló(人)(客家話) | 福佬(人)Hô-ló(-lâng)[100] | 閩南人 |

受平埔族原住民語影響

主要源自臺灣原住民語言的臺灣地名,如「艋舺」這詞即來自於北臺灣原住民巴賽語的「Vanka / Banka」。[101]

| 原住民族語 | 台語發音 (漢字、台羅拼音) |

國語詞義 |

|---|---|---|

| assey (南部平埔語) (不明白、不知) |

阿西 a-se | 茫然不知實情 |

| 原文不明,只保留下「妻子」的意思,使用臺灣話發音。不過亦有學者如翁佳音則認為「牽手」起源於臺灣原住民語或南島語之可能性「非常低」。[102] | 牽手 | 妻子 |

| patay (平埔語/噶瑪蘭語) (死亡、不知變通) |

帕代 patay | 精神有問題 |

受現代標準漢語影響

此章節可能包含原创研究。 |

文法和用詞的改變

- 疑問句官話化(「嗎」、「吧」的使用)

臺灣話中本無這樣的後綴於疑問句之用法,而是以「敢 kám」、「乎 honnh」等詞作為疑問句前綴及後綴,但因受官話影響,已有將其代換的趨勢。如:「伊『敢』是你小弟?」變為「伊是你小弟『嗎』?」、「是按呢『乎』(honnh)?」變為「是按呢『吧』!」。 - 以官話詞彙直接取代原有之臺灣話詞彙

如:「歪膏(兼)揤斜 uai-ko(-kiam)-tshi̍h-tshua̍h」(中南部使用較多)、「無七無八」已鮮為使用,而大部分以官話同義之「亂七八糟」取代。 - 疊字形容詞消失

臺灣話中的疊字形容詞(如「躼躼長 lò-lò-tn̂g」)不見於官話中,故此種用法已逐漸失傳。臺灣話中的疊字形容詞對所形容之名詞有微調作用,因此用來極為鮮活。尤其用以形容顏色時(如:紅記記 âng-kì-kì、黃錦錦 n̂g-gìm-gìm 等),可造出無法以官話形容之微細分別。如:同樣是黑色,「烏趖趖 oo-sô-sô」為較一般性之形容,如「彼項物件烏趖趖」(那個東西很黑);而「烏汁汁 oo-tsiap-tsiap」用於形容髒污而不均勻之黑,如「你的手烏汁汁」;而「烏嘛嘛 oo-mah-mah」可用於較抽象之黑,如形容天色的黑。

以上三種黑並無確切之分野,臺灣話人口多能心領神會而不至於錯用。但由於官話之強勢,這種微妙之形容詞迅速消失,若偶然見用,聽者亦難以領會其間之分別。(其實疊字形容詞應為漢語各語支的共同點,在官話(北方漢語)中也屢見不鮮,如用以形容顏色時的「紅通通」、「黃澄澄」等;而「烏汁汁」對應「黑擵擵」(hēimāmā)用於形容髒污而不均勻之黑,如「你的手黑擵擵。」;而「烏嘛嘛」對應「黑摸摸」(hēimōmō),可用於較抽象之黑,如天色。) - 詞彙定型化

例如顏色方面,因臺灣話不太分「藍」、「綠」,皆稱「青 tshenn/tshinn」,例如「青草」、「青山」為綠色;而有時以「青」稱藍色,如「青天」、「海青色」。但今日年輕的臺灣人的臺灣話,受到官話分清藍、綠的影響,多有以「藍 nâ」專指官語的「藍色」,例如:直接以臺灣話稱「藍天」,而不稱呼「青天」;而以「青」稱綠色之傾向。

官話字彙

- 臺灣話發音

持續引進的新事物之名稱,如:

| 國語 | 台語發音 (台羅拼音) |

|---|---|

| 電視 | tiān-sī |

| 收音機 | siu-im-ki (亦用日文發音 la-jih-oo,ラジオ rajio) |

| 電腦 | tiān-náu |

| 國小 | kok-sió |

| 國中 | kok-tiong |

| 母語 | bú/bó-gí/gú/gír |

| 國語 | kok-gí/gú/gír |

| 高速公路 | ko-sok kong-lōo |

| 高鐵 | ko-thih |

| 原住民 | guân-tsū-bîn |

而如「整個」,臺灣話原本使用同義辭「規个」(kui-ê),但現今也有使用「整個」直接改唸臺灣話發音(tsíng-kò/kô)使用於口語中。

- 以國語發音

穿插於臺灣話句子中,如:謝謝(台語混雜時常發成:seh-seh)、遙控器、大家樂、麥當勞、漢堡、鍋貼、硬碟、螢幕等詞彙;或一句官話、一句臺語,甚至一句話內有官話、臺語夾雜混用,即俗稱的「雞母屎半烏白」,愈年輕的臺灣人因對臺灣話生疏而愈明顯有此現象。

文學

清治時期的1885年,由牧師湯瑪斯·巴克禮所創辦的臺灣府城教會報,開闢了臺灣人使用白話字(教會羅馬字)創作的園地。許多白話文學作家如偕叡廉、柯設偕、林茂生、鄭溪泮、賴仁聲、蔡培火等人如雨後春筍般出現。[103]

日治時期的臺灣話文論戰後,賴和、郭秋生等人開始以漢字從事「臺灣話」創作。戰後,中華民國政府接受盟軍的委託接收並管理臺灣。兩年後,二二八事件爆發,事後宣布全臺戒嚴。戒嚴時期,臺語文學受到打壓,不過仍然有一群作家以臺語創作,例如:林宗源、向陽、宋澤萊、林央敏、黃勁連、陳明仁、胡民祥、陳雷等。1987年臺灣解嚴後,臺語文學作品開始如雨後春筍般大量出現,文類也由初期的詩開始往小說、散文、戲劇等各方面開拓,例如李勤岸、莊柏林、路寒袖、楊允言、蔣為文、藍淑貞、方耀乾、周定邦、張春凰、陳金順、清文等。[104]

談到臺語小說,最特別的就是「華臺相雜」「臺華相雜」的創作模式(類似年輕人說話華臺語夾雜),作者描述的文字,以國語或臺語為行文主體,或輕重不一,如蕭麗紅所著的《白水湖春夢》,其對話幾乎皆為臺語(以自創漢字書寫)。蔣為文認為,這是一種類似語文學習過程當中的中介語現象,因作者缺乏臺語文學主觀意識及臺語文書寫的客觀技術,故嚴格來說還不算是臺語文學。[105]

音樂

傳統音樂

流行音樂

戲劇

電影

在第二次世界大戰結束以後的臺灣社會中,於1945年至1949年間,在臺灣省電影攝製場所拍攝的少量新聞片之外,並未有電影公司去攝製劇情片,而僅有數家來自於上海的電影公司前來拍攝外景。臺灣人開拍的第一部閩南語電影,是上映於1955年由歌仔戲劇團所參加演出的《六才子西廂記》。同年,亦有第二部閩南語電影被拍攝,即是《薛平貴與王寶釵》。[106]

傳播媒體

電視頻道

廣播

註釋

- ^ 如杉房之助的《日臺會話新編》;小川尚義的《臺語類編》、《日臺大辭典》、《臺日大辭典》;東方孝義的《臺日新辭書》;劉克明的《國語對譯臺語大成》等等諸多作品。

- ^ 「臺灣通行腔」(優勢腔)是一種偏漳腔(或說以漳州腔為主體),再滲入少數偏泉腔變體類型的腔調。

- ^ 偏漳海腔[62]

- ^ 偏漳山混合腔[62],細分有臺南普通腔、關廟普通腔、茄萣關廟腔、學甲漳東腔

- ^ 根據洪惟仁在《臺灣語言的分類與分區:理論與方法》指出此種腔調屬於漳山腔(漳州北部)特色,臺灣普通腔主流是〈箱薑白〉(宕開三)唸-iunn,此變體是泉腔及漳海腔(漳州南部)的共同特色,是臺灣的優勢腔

- ^ 「漳東腔」為發「豬」、「魚」、「汝」、「去」等字時,會將韻母-i發為-u,變成tu、hû、lú、khù。在中國福建,漳東腔分佈在古泉州府同安縣的部分區域(涵蓋今日漳州市龍海區角美鎮、廈門市海滄、集美(杏林)、廈門島等區域。)

- ^ 根據洪惟仁在《臺灣語言的分類與分區》指出此種混合腔調為臺南偏漳山混合腔中的方言島,具有「出歸時」的現象,此現象為把普通腔調的tsh-聲母唸成s-,如把「紅菜」(茄)唸成ang-sài(與「翁婿」同音),但此特色現象(「出歸時」)正在急遽消失,預測中老年層死亡後,此現象又會消失,恢復成tsh-的聲母。

- ^ 除了具有「出歸時」的特色外,還有「漳東腔」特色,〈居居〉字類唸-u,漳東腔特色比學甲保存更好,但同類字或變成-i或-i/-u並存,語尾助詞「啦」說成ta11

- ^ 細分有普通老漳海腔與普通新漳海腔

- ^ 細分有普通老漳海腔與礁溪老漳海腔

- ^ 細分有普通老漳海腔

- ^ 細分有竹山老漳海腔、普通新漳海腔、豐原新漳海腔、太平新漳海腔、大肚新漳海腔、南投新漳海腔、名間新漳海腔、永靖新粵漳山腔、員林新粵漳海腔

- ^ 細分有普通新漳海腔、椬梧新漳海腔、白河新漳海腔、普通漳山腔、掌潭漳山腔

- ^ 白沙老漳海腔

- ^ 普通新漳海腔

- ^ 細分有普通老泉山腔、新泉山腔、老同安腔、臺北新同安腔、普通偏泉腔

- ^ 以同安腔為底,並受「漳東腔」影響(原因可能為有集美杏林或廈門島等地的移民)。j-→l-;《彙音妙悟》〈科〉字母*-er→-e,〈居〉字母*-ir→-u,如「豬」tu、「魚」hû;〈熋干白〉唸-ainn,如「指」唸tsáinn;「關」唸成kuainn;陰上變調唸高升調,陽入本調唸高平調。

- ^ 細分有老泉海腔、新泉山腔、老同安腔、新竹市老同安腔、普通偏泉腔、白沙屯腔

- ^ 細分有老泉中腔、新泉中腔、普通偏泉腔

- ^ 細分有老泉中腔、鹿港老泉中腔、中部老泉山腔、新泉山腔、彰化新同安腔、普通偏泉腔

- ^ 細分有中部老泉山腔、新泉山腔、老泉中腔、新泉中腔、臺西新泉中腔、新泉海腔、普通偏泉腔

- ^ 細分有普通偏泉腔與大林蒲腔

- ^ 細分有湖西老同安腔、竹篙灣老同安腔、澎湖新同安腔、澎南湖西新同安腔、普通偏泉腔

- ^ 普通偏泉腔

- ^ 或寫作[nd],如胡方(2005)和張振興(1993)。

- ^ 音近ㄜ,有些學者則認為此音是與官話ㄜ相同的[ɤ][80]

- ^ 部分學者認為是[ɘ][86]

- ^ 南部腔將歌韻發為[ə],與泉腔的火韻[ə]發音相同,但因形成方式不同,並不同韻。

参考文献

- ^ 1.0 1.1 109年人口及住宅普查初步統計結果提要分析 (PDF). [2021-10-06]. (原始内容存档 (PDF)于2021-10-06).

- ^ Sino-Tibetan. [2016-04-25]. (原始内容存档于2016-05-13).

- ^ 《大眾運輸工具播音語言平等保障法》,民國89年(2000年)3月31日立法

- ^ 臺灣閩南語常用詞辭典. [2015-08-13]. (原始内容存档于2013-06-21).

- ^ 國家語言發展法 第二條. [2019-01-28]. (原始内容存档于2019-05-11).

- ^ Change Request Documentation: 2021-044. SIL. [2024-11-04]. (原始内容存档于2024-07-27).

- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian (编). Taibei Hokkien. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 2016.

- ^ 國家語言整體發展方案(111-115年). 臺北市: 中華民國文化部、原住民族委員會、客家委員會、教育部. 2022 [2023-10-02]. (原始内容存档于2023-12-28).

- ^ 9.0 9.1 9.2 Douglas, Carstairs. Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. London: Presbyterian Church of England. 1899.

- ^ 10.0 10.1 10.2 劉克明. 《臺語大成》. 1916.[失效連結]

- ^ CHAPTER 2 People and Language (页面存档备份,存于互联网档案馆),《The Republic of China Yearbook 2008》,Government Information Office

- ^ 劉家謀撰,郭秋顯、賴麗娟主編. 《劉家謀全集彙編》. 新北市: 龍文出版社股份有限公司. 2012: 冊2,頁596. ISBN 9789866429583 (中文).

- ^ 李鴻章著,臺灣銀行經濟研究室編輯. 《李文忠公選集》. 臺北市: 臺灣銀行. 1961: 冊1,頁15 (中文).

- ^ 顧廷龍、戴逸主編. 《李鴻章全集》. 合肥: 安徽教育出版社. 2008: 冊31,頁22. ISBN 9787533645236 (中文).

- ^ 小川尚義. 臺日大辭典. 臺北: 臺灣總督府. 1931-1932.

- ^ 田內八百久万. 臺灣語. 臺灣: 太田組事務所. 1895.

- ^ 岩崎敬太郎. 臺灣語典. 臺灣: 新高堂書局. 1922.

- ^ 〈習稱「臺灣話」就是「閩南語」 有關單位.通告改正〉. 《經濟日報》 (臺北市). 1967-10-27: 版6 (中文).。

- ^ 台、客、原住民書面語將冠名「台灣」 金曲獎國語獎項擬改為「華語」. [2021-01-21]. (原始内容存档于2021-01-17).

- ^ 中華民國文化部-國家語言發展. 文化部. [2022-09-18]. (原始内容存档于2021-04-02) (中文(臺灣)).

- ^ 吳坤明. 臺灣閩南語之淵源與正名 (PDF). 臺灣學研究第五期. 臺灣學研究中心: 54–73. 2008年6月 [2010-04-06]. (原始内容存档 (PDF)于2019-06-06).

- ^ 蔣為文. 是「台語」kap「咱人話」,m̄是「閩南話」!. 台文通訊BONG報219期. 2012-07 [2014-01-22]. (原始内容存档于2014-02-01).

- ^ "Civil Affairs Handbook Taiwan (Formosa)". Office of the Chief of Naval Operations, Navy Department. 1944-10-15.

- ^ 臺灣省資料館,史蹟文物簡介,《歷代之經營--明代》. [2013-09-17]. (原始内容存档于2016-09-22).

- ^ ibid (同上)

- ^ 董峰政. 有「台灣味」的閩南話. 自立晚報. 1999年4月5日 [2016年5月11日]. (原始内容存档于2020年9月10日) (中文(繁體)).

- ^ 黃秀仍. 明鄭清領時期臺灣閩南語的形成 (PDF). 遠東學報. 2006年6月 [2016年5月11日]. (原始内容存档 (PDF)于2020年10月12日) (中文(繁體)).

- ^ 洪惟仁,《臺灣河佬語聲調研究》,1987年。

- ^ 泉州旅游信息网,泉州方言文化 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 洪惟仁,《臺灣方言之旅》,前衛出版社,1991年:145頁。ISBN 978-957-9512-31-2。

- ^ 瀕危的母語 (页面存档备份,存于互联网档案馆),各世代說台語的比例急速下降,從65%到18%。

- ^ 台語漸式微 學者:21世紀恐消失. [2021-02-06]. (原始内容存档于2020-10-21).

- ^ 台灣的語言政策何去何從 (页面存档备份,存于互联网档案馆),年齡層越低,華語的使用率越高。

- ^ 閩南語認證考試今起網路報名 - 生活 - 自由時報電子報. 自由電子報. 2017-04-05 [2020-02-06]. (原始内容存档于2020-12-24).

- ^ 世界母語日反思 當我們只會用「母湯」取代「毋通」 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2019-02-21

- ^ 台語人口漸減 柯文哲:我兒女也都很少講台語 - 生活 - 自由時報電子報. 自由電子報. 2017-06-10 [2020-02-06]. (原始内容存档于2020-12-24).

- ^ 台語30年內滅亡? 文化部公聽會端藥方. 生活新聞 (民視). 2017-03-05. (原始内容存档于2017-03-07).

- ^ 文化部辦國家語言發展法草案公聽會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 中華民國教育部,《本土語言資訊網‧本土語言使用情況說明》,https://mhi.moe.edu.tw/newsList.jsp?ID=5 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 專家爆台語消失危機「南部也很淒慘」 全台僅22.3%年輕人會講. [2020-12-07]. (原始内容存档于2020-12-24).

- ^ Janet謝怡芬獲選十大傑出青年 爸爸代領獎引以為傲. 中央通訊社. 2020-09-17 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-06-01).

- ^ Janet主持公視節目 感謝台語讓她出人頭地. 中央通訊社. 2019-08-13 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-06-01).

- ^ 黃仁勳以台語開場立標竿. 自由時報. 2023-05-30 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-06-01).

- ^ 「AI教父」黃仁勳身價破兆 直擊逛夜市拎麻花捲超反差. 台視新聞網. 2023-05-27 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-06-01).

- ^ 黃仁勳(左), 記者(右下). 結束私廚餐敘 #黃仁勳 會粉絲親切秀台語問「她不會說台灣話齁」- 94看新聞. 三立新聞網. 2024-05-30 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-08-24) (英語及臺語).

- ^ 梁淑慧,《碩士論文》,2004年:第二章第二節

- ^ Douglas, Carstairs. Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. London: Presbyterian Church of England. 1899.

- ^ Douglas, Carstairs. Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. London: Presbyterian Church of England. 1899.

- ^ 張屏生. 《廈門話並不能簡單的用「不漳不泉的漳泉濫」來理解》 (PDF). [2022-07-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-07-09).

- ^ 吳, 守禮. 臺南市福建省同安方言的色彩較濃. [2022-07-15]. (原始内容存档于2016-03-04).,

- ^ 吳, 守禮. 經歷台南同安腔與員林漳州腔的異同. [2022-07-15]. (原始内容存档于2016-09-04).

- ^ Douglas, Carstairs. Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. London: Presbyterian Church of England. 1899.

- ^ 《台語文運動訪談暨史料彙編》,楊允言、張學謙、呂美親,國史館,2008-03-01

- ^ 《普闽典》,閩南方言拼音方案

- ^ 周長楫1996;張振興,1997

- ^ 王育德2002;鄭良偉,1987

- ^ 鄭良偉1987

- ^ 58.0 58.1 洪惟仁. 台灣的語種分布與分區 (PDF). Language and Linguistics (中央研究院). 2013, 14 (2): 315–369 [2018-02-05]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-20) (中文(臺灣)).

- ^ 2003洪惟仁《泉漳競爭與台灣普通腔的形成》新竹:國立清華大學語言所博士論文

- ^ 臺灣閩南語常用詞辭典編輯凡例. [2011-07-10]. (原始内容存档于2020-12-02).

- ^ 洪惟仁,臺灣語言地圖集,2019

- ^ 62.0 62.1 洪惟仁,臺灣語言的分類與分區:理論與方法,2019

- ^ 吳正龍、陳淑君. 員林地區饒平張姓分佈與語言.

- ^ 據厦门大学周長楫教授指出三千七百五十八個漢字中文白異讀的字有40%左右。

- ^ 黃叔璥著,臺灣銀行經濟研究室編輯. 《臺海使槎錄》. 臺北市: 臺灣銀行. 1957: 頁43 (中文).

- ^ 董同龢. 廈門方言的音韻. 中央研究院歷史語言研究所集刊. 1957, (29): 231-253.

- ^ 張振興. 臺灣閩南方言記略. 文史哲出版社. 1997年: 第七頁. ISBN 9789575476809.

- ^ 68.0 68.1 胡方,論廈門話[mb ηg nd]聲母的聲學特性及其他,2005

- ^ 朱曉農. 語音學. 2010.

- ^ 70.0 70.1 張裕宏,白話字基本論,2002

- ^ 詹伯慧,現代漢語方言,1981

- ^ 董同龢,記台灣的一種閩南語,中研院史語所,1967.06

- ^ 羅常培,廈門音系,1930

- ^ 74.0 74.1 張振興,臺灣閩南方言記略,1993

- ^ 洪惟仁,音變的過程與動機,2014

- ^ 鄭良偉,台語語音規律大綱及語例,1996

- ^ 洪惟仁. 音變的動機與方向:漳泉競爭與臺灣普通腔的形成. 新竹: 清華大學語言所博士論文: 99. 2003.

- ^ 莊雅雯、馮鐘緯、陳如意. 〈入〉字頭「g」變體在鶴佬客地區與非鶴佬客地區之差異 (PDF). 臺灣的語言方言分佈與族群遷徙工作坊論文集. 2009 [2016-06-22]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-20).

- ^ 洪惟仁. 閩南語入字頭(日母)的音變潮流 (PDF). 臺灣語文研究. 2012, 7 (2) [2016-06-22]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-20).

- ^ 張振興. 臺灣灣閩南方言記略. 台北: 文史哲出版社. 1989.

- ^ 董忠司. 台南市方音中的[ə]元音與元音系統的重組 (43). 中華學苑: 23-46. 1993.

- ^ 董忠司. 福爾摩沙的烙印(上). 台北: 文建會. 2001: 55頁.

- ^ 陳淑娟. 台灣閩南語新興的語言變異:台北市、彰化市及台南市元音系統與陽入原調的調查分析. 語言暨語言學. 2010, 11 (2): 425-468.

- ^ 陳淑娟. 台灣閩南語元音系統及陰、陽入聲調的變異與變化──台灣閩南語的字表調查分析. 台灣語文研究. 2009, (3): 151-172.

- ^ 臺灣閩南語羅馬字拼音方案使用手冊 (pdf). 中華民國教育部. 2008-12 [2016-06-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-26).

- ^ 駱嘉鵬. 閩客方言影響下的台灣國語音韻特點. 馬來西亞漢語語言學國際學術會議. 2006-03-04. 参数

|journal=与模板{{cite magazine}}不匹配(建议改用{{cite journal}}或|magazine=) (帮助) - ^ 洪惟仁. 台灣泉州腔央元音的崩潰與語音標記性. 中國社會語言學. No. 1 (北京): 34-56. 参数

|journal=与模板{{cite magazine}}不匹配(建议改用{{cite journal}}或|magazine=) (帮助) - ^ 陳彥君、楊秀芳. 臺灣永靖閩南方言音韻研究 --兼論特殊韻讀-eŋ/-ek韻的來源與發展. 臺灣大學中國文學研究所. 2011.

- ^ [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)(編輯說明->編輯凡例->音檔說明)

- ^ 洪惟仁. 台灣的語種分布與分區. 語言暨語言學. Vol. 14 no. 2. 2013-02-01: 347. 参数

|journal=与模板{{cite magazine}}不匹配(建议改用{{cite journal}}或|magazine=) (帮助) - ^ 91.0 91.1 臺中教育大學臺羅學習網—第二課 聲調 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 民視台灣學堂. 講台語當著時:台語的聲調. YouTube. 2017-06-01 [2017-10-03]. (原始内容存档于2022-06-28).

- ^ 教育部臺灣閩南語常用辭典-昨昏. [2016-02-15]. (原始内容存档于2020-12-24).

- ^ 教育部臺灣閩南語常用辭典-引擎. [2016-02-15]. (原始内容存档于2020-11-10).

- ^ 教育部臺灣閩南語常用辭典-音讀說明. [2011-07-10]. (原始内容存档于2020-12-02).

- ^ 96.0 96.1 臺中教育大學臺羅學習網—第三課 變調 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 臺灣閩南語常用詞辭典附錄:外來詞. 中華民國教育部. [2012-03-26]. (原始内容存档于2014-11-29).

- ^ 詹依儒. 《臺語中日語借詞使用現況調查》. 國立臺灣師範大學臺灣語文學系碩士論文. [2015-05]. (原始内容存档于2023-04-16).,頁85。

- ^ 99.0 99.1 99.2 99.3 此些用語另有其他說法。

- ^ 台語辭典(台日大辭典台語譯本):福佬. [2009-12-20]. (原始内容存档于2021-01-07).

- ^ 臺灣名稱的由來. 中華民國教育部數位教學資源. [2014-01-25]. (原始内容存档于2011-06-09) (中文(臺灣)).

- ^ 翁佳音. 馬尼拉文獻中的「牽手」. 原住民委員會. [2017-02-28]. (原始内容存档于2013-10-02).

- ^ 羅馬字是台灣新文學ê開基祖 (页面存档备份,存于互联网档案馆),收於蔣為文著2005《語言、認同與去殖民》台南:國立成功大學。

- ^ 台文作家簡介 (页面存档备份,存于互联网档案馆),方耀乾提供。

- ^ 中介語 ia̍h是透濫新生語?論鄉土文學作品 ê語言文字使用現象 (页面存档备份,存于互联网档案馆),收於蔣為文著2011《民族、母語kap音素文字》台南:國立成功大學。

- ^ 臺灣史硏究會主編. 《臺灣史硏究會論文集(第一集)》. 臺北市: 臺灣史硏究會. 1988: 頁223 (中文).

引用错误:在<references>标签中name属性为“台語內涵爭議”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“AutoS7-17”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“AutoS7-19”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“dict.edu.tw”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“臺灣閩南語”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“AutoS7-20”的参考文献没有在文中使用

<references>标签中name属性为“AutoS7-21”的参考文献没有在文中使用